Festival International de Yamagata 2019 (1/3)

Compétition internationale : la mémoire en étoile et le présent des luttes

le 6 janvier 2020

A Yamagata, toutes les années impaires, le documentaire asiatique dialogue avec le meilleur de la production mondiale à travers une sélection de films qui déploie comme en étoile les vertus cardinales de ce festival né il y a tout juste trente ans de la volonté du cinéaste Shinsuke Ogawa, fondateur du collectif militant Ogawa Pro qui lutta dans les années 1970 aux côtés des paysans de Sanrizuka contre la construction de l’aéroport de Narita. Installé au creux des montagnes du Tohoku, dans ce grenier du Japon traité d’après certains historiens comme une véritable « colonie de l’intérieur », exploitée et polluée comme le furent (plus encore) la Corée, les Philippines, Taïwan,.. Yamagata est devenu une Mecque mondiale du documentaire où l’on croise tout le monde du documentaire d’auteur asiatique, mais aussi le directeur du Harvard Film Archive, les sélectionneurs de festivals du monde entier, et les chercheurs les plus pointus. La sélection de Yamagata montre, à chaque édition, comment le documentaire militant continue à irriguer la production cinématographique mondiale, se déployant en une multiplicité stellaire de formes, du cinéma expérimental au journal filmé, en passant par le montage d’archives, aux quatre coins du monde, partout où des peuples luttent pour leur environnement, pour la démocratie, pour la défense de leurs formes de vie ou tout simplement pour que les souffrances du passé ne restent pas vaines.

La compétition 2019 a été dominée par le chef d’œuvre de Wang Bing, Les âmes mortes et l’épopée de Anand Patwardhan, Reason, sur le fanatisme hindouiste. Elle a aussi révélé de grands cinéastes américains (Travis Wilkerson), chinois (Zhang Mengqi), chiliens (Teresa Arredondo et Carlos Vasquez Mendez), brésiliens (Eliza Capaï) que nous reverrons sûrement lors des prochaines éditions : grâce à cette étoile étincelante du cinéma documentaire qu’est le festival de Yamagata.

E.D.

Memento Stella (Makino Takashi, Japon, 2018)

Voir revenir le cinéma

Au milieu de la Compétition Internationale, le film de Takashi Makino détonne. Face à cette pièce radicale, de pure expérimentation formelle, le spectateur doit oublier le monde réel pour entamer un voyage à la fois plastique et abstrait. Une heure durant, un flux de particules tremblantes se déverse, traversé de scintillements lumineux et poussé vers les bords du cadre, au son d’une musique électroacoustique continue. Où sommes-nous ? Devant ce magma d’images au relief impressionnant, les repères s’effacent, les échelles se bousculent. Dérive parmi le cosmos ? Exploration de la matière, du microscopique ? Les deux à la fois. En dépit de sa longueur et de son uniformité, le film provoque une étonnante concentration du regard qui creuse l’image. Il en épouse les battements, les ondulations, pour aller voir « derrière », constamment porté par le désir de lever le dernier voile, la dernière couche, et ainsi dissiper le mystère de la vision. Cela tient au mouvement de poussée qui, mimant le point de vue d’une caméra fantôme, singularise le défilement du film. Et aussi à la technique de fabrication des images : enregistrées autour du monde, à l’occasion des voyages de Makino, elles ont été superposées et modifiées dans leur cadence, de façon à composer une texture visuelle foisonnante. En dépit des apparences, ce que nous voyons n’est donc pas un “bruit” produit intégralement par ordinateur, mais une image déformée du monde, avec ses résidus référentiels : une masse liquide, des feuillages, le contour d’un nuage. À ces moments précis, le film interrompt sa quête abstraite et exhume le souvenir des herbiers de Brakhage (Mothlight, The Garden of Heavenly Delights). Avec ces fragments de nature, motifs de consolation pour l’artiste, on voit revenir, non sans émotion, le cinéma comme appareil d’enregistrement du réel, et avec lui les notions de cadre et de plan, abolies jusqu’alors par une étourdissante démonstration d’art abstrait.

E.R.

Robby Muller. Living the Light (Claire Pijman, Pays-Bas, 2018)

Que la lumière soit

Grand maître de la lumière, collaborateur au long cours de Wim Wenders, Jim Jarmusch et Lars Von Trier, le directeur de la photographie néerlandais Robby Muller a disparu en juillet 2018, après une longue maladie dégénérative qui l’a laissé aphasique. Quatre ans avant son décès, la réalisatrice Claire Pijman, qui l’a connu sur le tournage de Buena Vista Social Club (Wim Wenders, 1999), avait commencé à monter un film sur sa carrière, rassemblant des images puisées dans les archives personnelles du cinéaste (journaux filmés en Hi8, photos, polaroïds), qui pourraient, comme l’annonce la voix off en ouverture du film, « parler pour lui ». En montant ces images avec des extraits de films et des entretiens avec ses collaborateurs et pairs les plus éminents (Wim Wenders, Jim Jarmusch, Lars Von Trier, Agnès Godard, Steve McQueen), mais aussi avec ses proches (sa fille, Camilla Muller), Claire Pijman lui offre un hommage délicat, qu’accompagne une musique spécialement composée par Jim Jarmush et Carter Logan. Mêlant le récit intime à l’exposition des étapes d’une carrière exceptionnelle, la réalisatrice rappelle combien le travail de Robby Muller est inséparable d’une façon de « vivre la lumière ». C’est bien ce que soulignent ses collaborateurs, comme Jim Jarmusch évoquant son goût pour les « journées brumeuses » et les « lumières diffuses ». Son propos est mis en regard avec des images issues des archives personnelles de Robby Muller : la façade d’une maison en Bretagne où sont capturés les contrastes de la lumière qu’elle réfléchit, de l’après-midi au coucher de soleil, les fenêtres d’une chambre d’hôtel, d’où filtre à travers les rideaux une lumière matinale. Par ces échos contemplatifs et intimes, Claire Pijman évite les écueils du film hagiographique au profit d’une contemplation mélancolique, tout en maintenant une ambition didactique plus classique : les témoignages des collaborateurs de Robby Muller apportent un éclairage précieux sur l’originalité de ses méthodes de travail – sur sa façon de préférer les lumières réfléchies aux lumières directes, de cacher des éclairages derrières des rideaux pour éclairer des scènes prises en contre-jour -, et nous offrent ce qui, après sa mort, apparaît désormais comme un hommage poétique.

E.H.

Did you wonder who fired the gun ? (Travis Wilkerson, Etats-Unis, 2017)

En noir sur l’écran blanc

La séquence est fameuse : en 1959, Billie Holliday, spectrale et impériale, chante Strange Fruit devant un public plongé dans le silence des moments d’éternité. Son regard est tantôt perdu, tantôt dirigé vers la caméra ou balayant la salle. Mais quelque chose ne va pas : la chanson est rembobinée. Ses paroles ne sont qu’une suite de sons sourds, étouffés. Strange Fruit raconte la violence raciste à l’encontre des Noirs aux États-Unis. Elle raconte les corps meurtris, tels des fruits étranges pendus à des peupliers. Monter cette chanson à l’envers n’est pas un acte anodin. Travis Wilkerson le sait. La rembobiner vers son origine, aux confins de cette violence. Did you wonder who fired the gun ? dresse un portrait du grand-père du cinéaste, assassin d’un homme noir, Bill Span, sans en avoir jamais été inquiété. Il était père de famille ; il fut tué sur le champ, sans autre forme de procès. Comme le dit Wilkerson : “l’un est six pieds sous terre, l’autre le filme.” Derrière cette phrase se tient le racisme américain. Un homme noir est mort, l’homme blanc est libre. En tissant son film autour de grandes figures noires-américaines (notamment à travers un pèlerinage vers la maison de Rosa Parks), le cinéaste démontre que le politique se loge précisément dans le plus personnel. En montrant les réactions violentes de sa famille et des gens de la petite ville dont il est issu, Wilkerson ajoute une pierre à l’édifice, illustrant la nécessité absolue d’une critique de la blanchité et de ses privilèges. A travers ses recherches, entreprises avec l’aide de son épouse, Wilkerson s’aperçoit qu’il ne reste plus une trace de l’existence de la victime, plus aucune archive, sinon quelques articles de journaux relatant sa mort. “SOUVENEZ-VOUS DE LEURS NOMS”, scande le film à plusieurs reprises, en toutes lettres sur l’écran. C’est aussi cela, le pouvoir du cinéma : conjurer l’oubli, le déni institutionnel, garder la trace, pour que subsistent ces noms en noir sur l’écran blanc.

D.F.

Absence (Ekta Mittal, Inde, 2018)

Ceux qui partent, celles qui restent

Absence s’ouvre sur un orage. Des visages d’hommes à la lueur de la foudre. Un mot s’inscrit sur l’écran : “Birha”. Mais “birha”, ce n’est pas l’absence, comme le laisse penser le titre anglais du film. “Birha” désigne la douleur liée à la séparation. Les visages de ces hommes ne sont plus que des souvenirs, des presque-morts, des fantômes. Absence, premier long-métrage d’Ekta Mittal, jeune cinéaste d’origine indienne, donne à voir des existences affectées par les vagues migratoires du pays à travers l’expérience de ceux qui sont partis ; toujours des hommes, travailleurs enlisés dans les villes à la recherche d’une survie financière même bancale, et des laissées-pour-compte ; des femmes, à chaque fois. Subtilement le film exprime les nuances de chagrin, de désir et de perte de tou.te.s. Néanmoins, alors que le film distille ses complexités, un manque d’empathie s’installe. Le récit ne se rattache à aucun personnage, si ce n’est quelques figures, quelques silhouettes, quand on aurait préféré un ancrage plus concret, avec des histoires et des corps. Le film prend des allures d’acte manqué. C’est dommage, car si les programmateurs parlent “d’ode poético-cinématographique”, on a l’impression que le film tourne autour de son sujet avec de belles images évocatrices sans jamais s’y atteler pour de bon ; qu’il se dérobe face à un discours politique et critique nécessaire sur la place des femmes, la précarité et la pénibilité du travail ainsi que la tertiairisation de la société indienne. Ce film qui se réclame du poète Shiv Kumar Batalvi se voudrait onirique mais n’est pas non plus cauchemardesque. Il se vit plus comme un limbe blanc duquel on peine à émerger.

D.F.

Midnight traveler (Hassan Fazili, Afghanistan, 2019)

Après la nuit

Le Voyageur de minuit (Prix d’Excellence 2019) est un film rare. Une famille de cinéastes, contre laquelle les talibans ont prononcé une fatwa de mort, est contrainte de quitter l’Afghanistan et entreprend de filmer l’intégralité de son périple. Le père, la mère et leur fille aînée – la benjamine étant trop jeune pour tenir une caméra – tournent chaque jour le journal de leur exil qui les emmène d’Iran jusqu’en Europe, à travers la Turquie, la route des Balkans, les camps de réfugié·e·s et les barbelés. L’époque a voulu que la migration soit un thème récurrent de la production documentaire récente. Ainsi, les festivals sont peuplés de récits, de personnages et même, pourrait-on dire, de motifs que les cinéastes européen·ne·s s’en vont récolter dans les « points chauds » avec la volonté résolue d’y trouver lesdits récits, personnages et motifs. Dans cette quête de la figure migrante, peu de place est laissée à la personne exilée et son image est mise au service de la construction d’un ethos générique. Il n’est pas question de mettre ici en cause la nécessité de telles représentations par le cinéma documentaire. Toutefois, le film de la famille Fazili pose des questions éthiques et politiques fondamentales à ce qui se constitue comme genre cinématographique. Avec leurs trois téléphones portables, les Fazili filment les paysages traversés, les prises de décision qui rythment leur voyage, des apartés à la première personne, leur vie de détenu·e·s – ordinairement hors-champ – à l’intérieur des camps où sont enfermé·e·s les réfugié·e·s, l’attente, les jeux des enfants, les considérations sur le cinéma qui naissent d’un tel exercice. A la faveur d’une séquence de cuisine le ton monte entre Monsieur et Madame Fazili, débattant de la juste manière de filmer leur vie et celle de leurs enfants, sur ce qui doit être filmé, ce qui ne doit pas l’être. Il se pourrait que ce film de famille ouvre un âge moderne du film d’exil, moderne au sens foucaldien d’un passage à une maturité politique des représenté·e·s, exigeant d’être désormais à l’origine de leur(s) propre(s) représentation(s).

O.L.

Yukiko (Noh Young-Sun, Corée, 2018)

Portrait de la femme inconnue

Yukiko est la quête cinématographique d’une figure insaisissable, la trace indécelable d’une femme que l’histoire s’évertue à balayer. Ce manque structure chaque plan : le vent dans les herbes de la pampa, les chemins de terre qui s’étendent à perte de vue dans la lumière du soir, la silhouette de la cinéaste qui tente de retrouver le souvenir de cette grand-mère japonaise, ballotée entre Séoul, Pyongyang et Okinawa. La recherche de cette femme inconnue est une tentative de rompre une malédiction familiale : l’inconnaissabilité des mères par les filles, d’une génération de femmes par la suivante. Pour trouver les traces de cette grand-mère inconnue, la cinéaste commence par tenter de circonscrire cette figure, dont elle ne connait que le nom et la date de naissance, par un récit à la troisième personne, entretenant la confusion entre les différentes strates temporelles, entre le destin bouleversé par la guerre d’une Japonaise fiancée à un Coréen, et celui de sa mère vieillissante et retirée du monde. Puisqu’aucun vestige ne subsiste de ces vies, il faudra les chercher dans la trame même des paysages, dans le remous des vagues et les clignotements des lumières dans la nuit, dans la guipure d’une robe qui se découpe devant le contre-jour d’une baie vitrée et que la caméra et le texte de Noh Young-Sun transforment en fantôme.

O.L.

Reason (Anand Patwardhan, Inde, 2018)

Une foi de paix

Anand Patwardhan est de tous les combats en Inde depuis une quarantaine d’années. Humaniste et pacifiste, il a filmé le soulèvement des habitants du Bihar contre la course à l’armement nucléaire, l’état d’urgence imposé par Indira Gandhi, le développement urbain et le mal-logement (Bombay : Our City, Cinéma du Réel 1986). Et bien sûr les affrontements entre Sikhs, Hindous, bouddhistes et musulmans. Il a réalisé en 2013 un immense documentaire épique, Jai Ghim Comrade (2012, Cinéma du Réel 2013), sur le système des castes et l’oppression des dalits. A travers eux, il raconte les fondements de la constitution indienne où Ambedkar avait inclus la prohibition de toutes formes de discrimination, tant envers les intouchables hors-castes qu’envers les femmes, et la liberté de religion. Reason produit une analyse magistrale de quatre heures de la montée du fanatisme religieux hindou et de l’oppression des dalits et des musulmans. Avec en toile de fond la régression des idéaux rationnels et humanistes des Lumières devant la puissance du nationalisme qui a tout balayé sur son passage. Il raconte en six segments des « histoires de terreur », de résistants ou de figures qui ont lutté et qui ont été assassinées : anonymes musulmans massacrés par des hordes de « cow vigilante » faisant respecter les règles du sacré hindou les armes à la main, ou journalistes-activistes. Et parmi eux, l’histoire de Gandhi.

Le film réussit son pari formel de produire une démonstration claire sans jamais imposer une voix d’auteur péremptoire. La position de la caméra est celle d’un engagement aussi ferme dans ses options qu’ouvert dans son intelligence de l’histoire. Plusieurs fois le cinéaste passe devant la caméra, se mêle de la réalité qu’il filme, quand il n’y tient plus : comme durant cette manifestation des partisans du ABVB (organisation étudiante d’extrême droite affiliée au parti nationaliste hindou Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS) aux abords d’une université, lors de laquelle le cinéaste prend la parole pour les interroger sur leurs motivations et les mettre face à leurs contradictions. Les leçons d’un tel engagement passent par sa manière de regarder ces jeunes femmes lâcher leur colère sur d’énormes tambours, balançant leurs bras nus avec force et grâce contre la peau tendue de leurs instruments, dans une transe collective. De ce film, comme des précédents opus de ce très grand documentariste, on sort galvanisés par tant d’énergie et de foi dans le cinéma : une foi de paix.

E.D.

Transnistra (Anna Eborn, Suède, 2019)

Corps sans frontière

La famille de Tanya, protagoniste principale de Transnistra d’Anna Eborn, possède un élevage de rongeurs. Un jour, il y a naissance. “Prends-les, ils ne mordent pas”, lui dit son père. “Comment se fait-il qu’ils ne sachent pas mordre ?”, demande Tanya. “Parce qu’ils ne savent pas encore qu’ils ont besoin de mordre.” Ainsi vit le personnage de Tanya : enfermée dans une sorte de fraternité, toujours entourée de garçons — c’est à qui se battra pour elle, à qui lui fera l’amour en premier —, elle n’a pas encore compris qu’elle devait mordre. En suivant les aventures d’un groupe d’adolescents de Transnistrie au sein duquel Tanya est la seule fille, la réalisatrice suédoise fait le portrait de ce pays qui peine à se délester de son héritage soviétique, plein de contrastes et de contradictions. Dans ce pays aux frontières indéfinies, non-reconnues et sans cesse mouvantes, la caméra 16mm tente de capturer la prise d’indépendance, l’identité et la culture de ces jeunes corps en été. Devant des images qui semblent venues des Etats-Unis au siècle dernier (on pense au Dazed & Confused de Linklater, au American Graffiti de George Lucas), et face à la situation de ces jeunes aux opportunités si minces, on ne peut s’empêcher de trembler d’un certain désespoir. Parfois embué dans une sorte de lenteur, le film paraît quelque peu léché et se complait dans ses plans de lacs baignant dans la lumière du crépuscule, comme s’il criait « poésie ! ». Si on saisit bien les trajectoires identitaires, les structures narratives ne permettent pas quant à elles de montrer l’opposition entre l’univers que ces adolescents habitent culturellement et le monde bureaucratique dans lequel s’inscrivent réellement leurs existences. Par chance, ces quelques moments d’oubli sont parfois rattrapés par des scènes dignes de ce nom, comme par exemple l’élaboration d’un clip de rap russe sur le toit d’un bâtiment abandonné. S’il cherche à mordre, Transnistra est en somme un film aux dents de lait.

D.F.

Las Cruces (Teresa Arredondo et Carlos Vasquez Mendez, Chili, 2018)

Les fantômes du passé

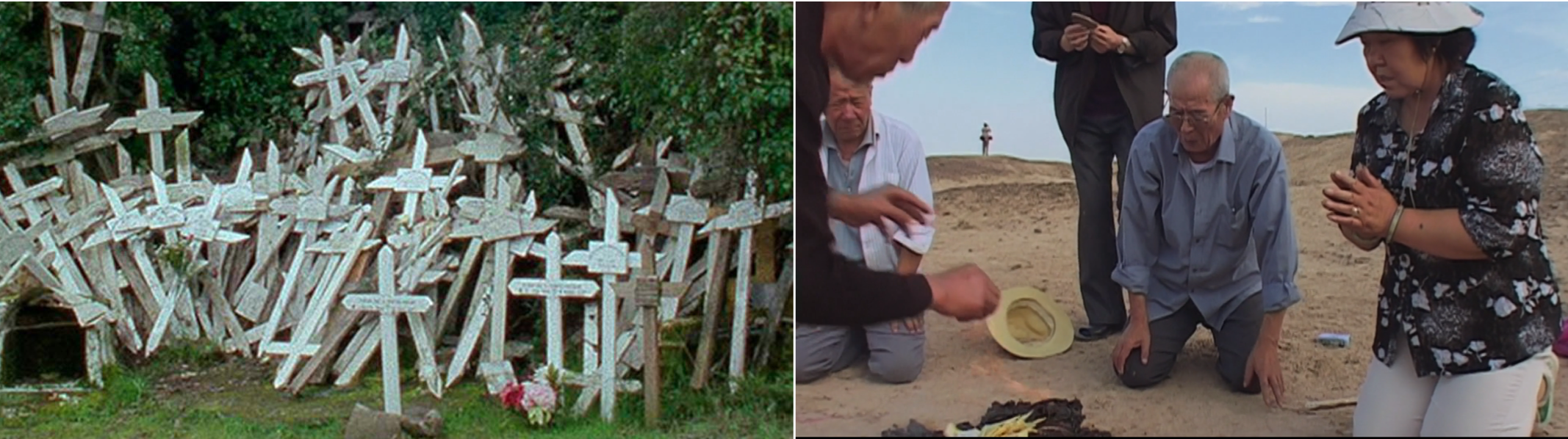

À Laja, village de la région centrale du Chili, le 13 septembre 1973, quelques jours après le coup d’état de Pinochet, dix-neuf ouvriers syndiqués d’une usine de papier furent exécutés par la police sous ordre militaire. Six ans plus tard, les corps ont été retrouvés dans un cimetière de la ville. Il faudra attendre quarante ans pour que certains des policiers reviennent sur leurs dépositions de l’époque. Las Cruces, Prix de la ville au festival Yamagata 2019, exhume ce passé en articulant des plans des lieux, filmés aujourd’hui en 16mm, avec des enregistrements sonores des dépositions des bourreaux lues par les familles des victimes. Cet écart entre les images du présent et la voix-off au passé investit un rapport inversé à la mémoire. Les paysages contemporains – chemins de fer et usine désaffectée – semblent englués dans un passé qui hante les images. Les actes tortionnaires, momifiés par l’oubli, refont quant à eux surface, au gré du récit de l’exécution.

Teresa Arredondo et Carlos Vasquez Mendez proposent de comprendre l’événement non pas à l’aune des faits jugés, mais en laissant la durée des plans déterrer ce qui se cache dans le paysage. L’œil doit regarder plus longuement ce qu’on lui montre et qui ne correspond jamais tout à fait à ce qui est raconté. L’intérêt des réalisateurs pour les matériaux bruts et leur altération (écoulement de l’eau, abattage des forêts, souffle du vent sur le béton) n’est pas anodin. Il montre comment le lieu somatise l’événement historique. L’utilisation d’images du procès, notamment des dessins de l’exécution produits à partir des dépositions des policiers, illustre alors le négatif des plans vides, montre des figures sans âme. Leur ressemblance avec les descriptions dit combien se souvenir est œuvre collective.

C.D.

Your Turn (Eliza Capai, Brésil, 2018)

Le péril jeune

Marcela, Koka et Nayara sont les visages de ce film. Un homme, deux femmes aux cheveux libres, leurs visages inscrits sur les murs de la ville, des fumigènes à la main — un air de Delacroix. Dans la forme, c’est un vent de fraîcheur. Your Turn, de la brésilienne Eliza Capai, retrace sur plusieurs années les différentes révoltes étudiantes de Sao Paulo. Merveille de montage couronné de l’Award of Excellence, le film a des allures de clip. Cette forme crée un rythme sans cesse tenu, délivrant un récit empreint d’humour. Résolument moderne, ce récit l’est par son approche féministe des questions de genre, de sexualité et de race, dans des préoccupations et des luttes de gauche trop souvent menées par des hommes. Entre victoires et batailles, Your Turn est une plongée dans le péril jeune que représente, pour des politiciens déconnectés du peuple, cette génération déconstruite qui n’hésite pas à renverser les règles lorsqu’elle est confrontée à une police aux airs de milice fasciste. Dans un mouvement contemporain tout à fait brésilien (on ne peut s’empêcher de penser aux pressentiments qui transpiraient ainsi dans le Bacurau de Kleber Mendonça Filho), Your Turn est un documentaire qui respire de vie et d’ambition, au service de ces jeunes insurgés qui ne demandent qu’une éducation de qualité. Un vrai film de gauche d’une cinéaste déjà grande qui tient sa caméra ferme dans son poing levé.

D.F.

Cachada – the Opportunity (Marlén Viñayo, Salvador, 2019)

Une troupe de femmes

Cachada aurait pu raconter l’histoire de cinq femmes qui, par le théâtre, se libèrent et dépassent les multiples violences que la société patriarcale du Salvador leur impose dès l’enfance. Le film aurait alors fait de son sujet principal le grand rôle que l’art endosse parfois dans le processus d’émancipation et d’affirmation individuelle. Il aurait clamé son urgence à l’heure où la plus grande puissance de l’Amérique du Sud, le Brésil, supprime le ministère de la Culture. En rencontrant ces femmes réunies autour d’un projet théâtral, la réalisatrice Marlén Viñayo a opéré un revirement à l’aune duquel tout son film doit être compris. Envisageant d’abord de filmer le travail commun de ces femmes, marchandes ambulantes, et la mise en place de leur spectacle, le film s’est finalement porté vers le témoignage de chacune d’entre elles. Tout, dès lors, doit conduire à cette attention respectueuse et cet effacement révérencieux, ce dévouement de la mise en scène à ces récits de vie qui imposent le silence et inspirent, bien sûr, une véritable empathie. Tout aboutit toujours à cette confiance totale en ces femmes qui encourage la réalisatrice à laisser reposer son film sur leurs lumières et leur courage. Les nombreuses scènes tournées durant leurs répétitions deviennent des prétextes, les pivots de la narration qui permettent de passer à un nouveau témoignage, un nouveau portrait. Toujours, donc, le message politique prend le pas sur la création artistique : libérer et partager la parole de ces femmes, faire entendre leurs douleurs, les écouter enfin avec une sincère compassion. Mais cette fascination primordiale pour ces symboles de bravoure ne doit jamais faire oublier un impératif tout aussi central, notamment pour le cinéma documentaire : poser des questions. Un groupe de femmes et une réalisatrice : il y a de quoi interroger la manière dont, ensemble, elles parviennent à faire collectif. D’autant plus quand ce collectif s’appelle une troupe de théâtre. L’amitié entre ces femmes est palpable, mais la troupe n’est jamais véritablement représentée tant l’écriture du film s’articule sur la construction de figures et engage l’échelle quasi exclusive de l’individu. Le miracle de la réussite de cette troupe est d’abord celui de chacune des femmes qui la compose. On s’en réjouit, bien sûr. Mais il est définitivement temps (et le film se termine sur cette image) de pousser d’une seule et même voix un cri de guerre, de se donner ensemble assez de courage pour entrer en scène.

M.G.

Monrovia, Indiana (Frederick Wiseman, Etats-Unis, 2018)

Les États-Unis en gros plan

Reconnu pour son étude minutieuse des institutions américaines, Frederick Wiseman a choisi pour son nouveau film de pénétrer dans le microcosme d’une bourgade de l’État américain de l’Indiana : Monrovia. En un itinéraire balisé, Wiseman filme tous les lieux, les institutions, les célébrations qui en jalonnent le quotidien : des champs à l’église, de la brocante au salon de coiffure, du magasin d’armes au cimetière, son œil mesuré se pose partout. Au sein de cette fresque, l’usage assez fréquent du gros plan, serré sur des visages et des corps pris dans leurs actions quotidiennes, mérite attention. Filmer de près un visage ne suffit pas à s’en approcher, à en célébrer la beauté ou à le rendre intéressant ; pour autant, cela permet de concentrer l’attention du spectateur sur ses traits, et ainsi sur un individu singulier. C’est cette singularité qui ressort, là où l’écueil guettait le cinéaste de faire un portrait exclusivement à charge d’une Amérique « trumpienne » à laquelle on l’imagine sans peine opposé. Aussi l’usage du gros plan révèle ici une autre de ses puissances : celle de rompre avec le récit ou le discours général. Wiseman déambule et enregistre des émotions ordinaires. Loin des grandes villes des États-Unis, le temps lent de Monrovia et la tranquillité de ses habitudes permet à chacun de se connaître, de faire partie d’un ensemble d’habitants. Pour combien de temps encore ? Les derniers plans laissent percevoir la fragilité d’une communauté vouée à se transformer jusqu’à, peut-être, lentement disparaître.

M.G.

Self-Portrait : Windows in 47km (Zhang Mengqi, Chine, 2019)

Un village, plusieurs générations

La réalisatrice, danseuse et chorégraphe Zhang Mengqi filme annuellement depuis 2009, dans le cadre du Memory Project, son village natal et ses habitants. Elle y revient tous les hivers pour observer ce mode de vie en train de disparaître. Sa démarche rappelle les documentaires tardifs d’Ogawa sur le village de Magino tant les plans longs et attentifs aux détails du quotidien cherchent à traduire une temporalité villageoise rythmée par le travail, l’agriculture, l’attente.

Self-portrait: windows at 47km village se concentre sur le récit d’un vieil homme qui a vécu les grandes « réformes » de Mao. La réalisatrice le filme chez lui dans sa modeste pièce de vie, près d’un poêle pour se réchauffer, racontant les étapes importantes de sa vie, de la famine du début des années 1960 aux impasses de la Révolution culturelle. L’acte du témoignage filmé est cependant modifié : le récit, en voix-off, est posé sur l’image de l’homme muré dans le silence. Cette disjonction entre l’image et le son produit un effet d’universalisation de la parole dont la source n’est pas identifiée visuellement, obligeant le spectateur à examiner le plan et en particulier le portrait de Mao qui semble hanter la pièce. Les contradictions du grand-père, qui finit même par faire l’éloge du Grand Timonier, constituent une sorte d’achèvement du projet de la réalisatrice : délivrer cette parole tue pendant près d’un demi-siècle comme pour en conserver une trace.

La grande force du film est de placer face à ce témoignage, comme en vis-à-vis, le quotidien de Fang Hong, jeune fille de douze ans dont les parents habitent toujours le village. Ce personnage, sorte d’alter ego de la réalisatrice, dessine un par un les habitants. Zhang Mengqi filme avec patience les dessins de cette enfant jusqu’à la réalisation d’une fresque. Comme dans ses autres Self-portraits, la réalisatrice articule différemment ces régimes d’images qui renvoient à différentes générations. Et tend comme un nouveau fil entre celles-ci.

C.D.

Les Âmes mortes (Wang Bing, Chine, 2018)

Pour les disparus

Les Âmes mortes, Grand Prix du festival de Yamagata 2019, est l’aboutissement d’un travail de plus de vingt ans mené par le documentariste chinois Wang Bing sur la parole des survivants du camp de rééducation (Laogai) de Jiabiangou. En 1957, une campagne menée par le gouvernement communiste aboutit à l’emprisonnement des opposants, des professeurs, des hommes et des femmes considérés comme « ultra-droitiers ». À Jiabiangou et dans l’annexe de Mingshui, où trois mille personnes sont emprisonnées, deux mille cinq cent mourront dans des conditions atroces, notamment à cause de la famine qui frappe la Chine en 1960. Wang Bing, qui réalise les premiers entretiens à partir de 2005, en a recueilli cent vingt pour quelques six cent heures de rushes. Les Âmes mortes, d’une durée de huit heures et quinze minutes, se concentrent sur dix-sept témoignages.

L’enjeu du documentaire est de trouver le dispositif d’énonciation et de recueil de cette parole. Wang Bing construit un cadre souvent fixe pour imposer des conditions d’écoute. Le témoin apparaît inscrit dans son quotidien : entretiens de trente minutes où la parole jamais coupée laisse parfois place au silence, à la réflexion à voix haute, aux doutes. Les discussions entretiennent d’ailleurs des liens secrets qui exposent patiemment la logique interne d’une catastrophe politique et humaine par le montage et la durée. Le réalisateur privilégie la chronologie de la vie des témoins sur celle du camp de travail. On se souviendra ainsi de l’enterrement de Zhou Zhinan, survivant interrogé par Wang Bing qui meurt pendant le tournage, ou encore des réunions de certains des survivants sur les lieux pour construire des mausolées interdits par le gouvernement chinois.

Ne nous méprenons pas : Les Âmes mortes (le titre l’indique) n’est pas, ou pas seulement, un film sur la parole des survivants. Le vieillesse des témoins cristallise, par leur insistance sur le fait d’avoir survécu, le hors-champ visé par Wang Bing : ce qui reste des morts. Il continue d’ailleurs à chercher ces restes jusqu’au plan final où, caméra à l’épaule, il filme en plan-séquence les charniers, les os, les traces au sol exhumé par le temps.

C.D.

In our Paradise (Claudia Marschal, France, 2019)

L’espace projeté

Après avoir rencontré Mehdina, jeune femme originaire de Bosnie, Claudia Marschal s’est résolue à construire son film non pas autour de la problématique de l’intégration ou du statut de réfugié, mais plutôt autour de la relation de deux sœurs séparées par les territoires et les destinées – réunies peut-être par les mêmes aspirations. L’une a réussi à s’installer en Alsace, l’autre doit rester en Bosnie après une première tentative ratée d’émigration en Allemagne. Si Indira considère que sa petite sœur a une meilleure situation qu’elle, le gris de toutes les images et de tous les espaces, le sol partout mouillé et les arbres d’hiver tendent au contraire à montrer que les discriminations dont elles souffrent – en tant que Roms – sont reconduites sans cesse. Les images et le montage compartimentent l’espace et fragmentent les mondes des deux sœurs, séparées par la dense construction du film en de nombreux chapitres. Mais In our Paradise parvient tout de même à construire un espace propre qui ne se définit pas, comme le ferait une écriture documentaire classique, par un réseau de lieux mis en relation par le montage. L’importance centrale des voix off, des mots, la récurrence du motif symbolique de l’espace galactique (images de planètes, de cosmos, de cosmonaute) et la grande attention accordée aux visages fragilisent la cohérence de l’espace filmique, toujours projeté vers un ailleurs, flottant. Que l’on soit en France, en Bosnie, en Allemagne, l’espace ne se singularise jamais, et ne cesse de renvoyer à son au-delà. En outre, la correspondance entre les deux sœurs, principal moteur narratif du film, définit un temps du récit très singulier. Les événements ne semblent jamais vécus au présent, mais restent coincés entre leur transformation imminente en récit épistolaire (tout ce qui se passe à l’image est ensuite décrit dans une lettre) ou leur aspect révolu lorsqu’ils sont racontés en voix off (les lettres qui relatent la vie des deux sœurs sont toujours lues en voix off). Les lettres donnent, seules, leur relief aux images. Ici, les événements comptent s’ils viennent nourrir la relation des deux sœurs: la présence des images ne vient jamais compenser la division de l’espace, ou constituer une bulle cohérente dans un film éclaté en différents lieux, chemins et temporalités. C’est la grande force de ce documentaire dont le sujet majeur semble être une douloureuse et perpétuelle quête d’ancrage spatial.

M.G.

Did you wonder who fired the gun ? (Travis Wilkerson, 2017) / Transnistra (Anna Eborn, 2019) / Las Cruces (Teresa Arredondo et Carlos Vasquez Mendez, 2018) - Les Âmes mortes (Wang Bing, 2018) / Memento Stella (Makino Takashi, 2018).