Le cinéma comme art du méta-physique, du sublime

A propos de Carl Th. Dreyer

Avec la musique sans doute, qui libère d’emblée du tangible, le cinéma serait par excellence l’art qui permettrait d’accéder à du sublime, via une abstraction ou méta-physique bien précise : tel me semble être le credo de Carl Theodor Dreyer.

Ceci vaut pour toute son œuvre, à partir de La Passion de Jeanne d’Arc, en 1928 ; film auquel il convient donc de s’attacher, puisqu’il inaugure ce qui va dès lors, pour les quarante années à suivre, constituer l’essentiel du cinéma de Dreyer (même si Vampyr, en 1930-32, constitue un cas un peu à part).

Scénariquement déjà, montrer Jeanne d’Arc lors de son procès, c’est donner à voir un personnage de la grandeur d’âme, de l’élévation spirituelle, qui maintient alors un “vrai choix” éthique (selon la formule de Gilles Deleuze) en tenant bon sur sa foi face à ses juges et au supplice qui l’attend : un personnage sublime.

Lequel ouvre la voie à une lignée d’héroïnes dreyériennes, de femmes qui tiennent bon sur leur idéal, et jusqu’au sacrifice, face à la société des hommes : ce sera également le cas dans Dies Irae (1943) et dans Gertrud (1964). Ce qui permettra d’ailleurs de vérifier que la religion n’est pas nécessaire à l’idéal que portent en elles ces héroïnes, et que traque Dreyer.

Mais laissons-là le scénario et le personnage, pour nous intéresser davantage à la mise en scène ; car tel est notre propos : que l’art du cinéma est celui qui permet excellemment d’accéder au sublime.

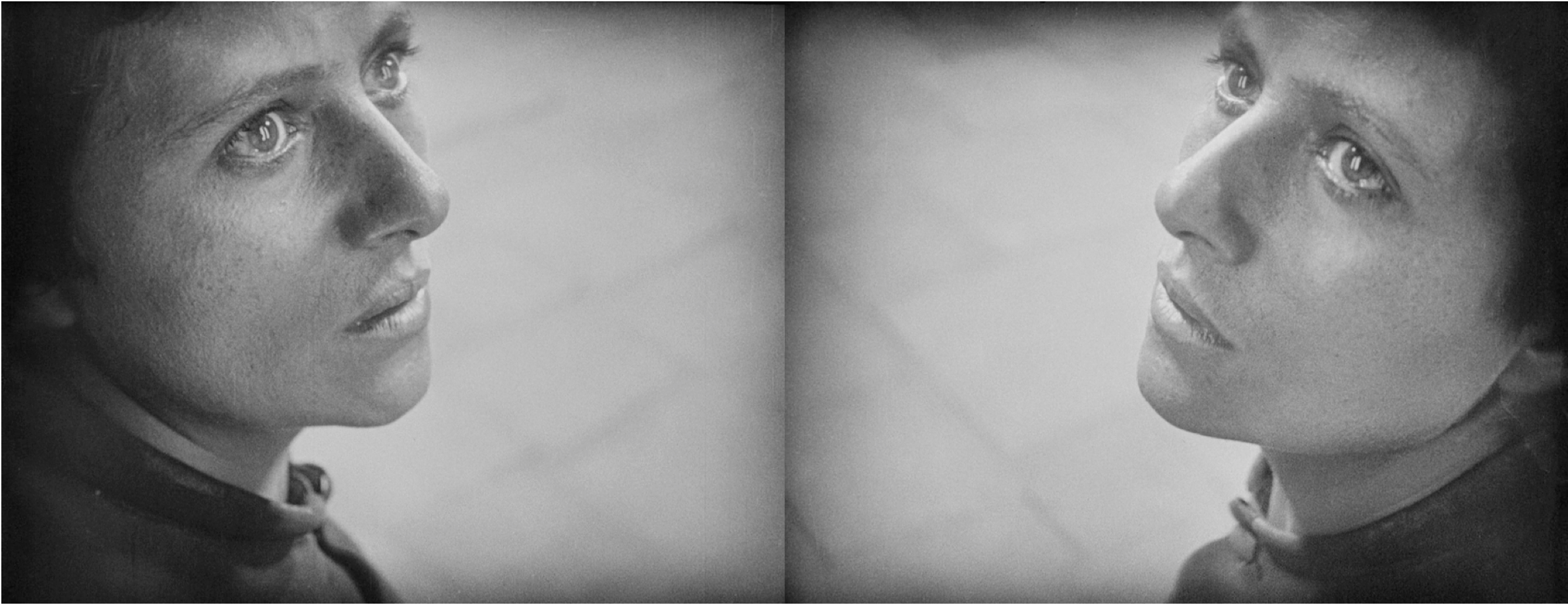

Des gros plans du visage de Jeanne (jouée par Renée Falconetti) : voici d’emblée l’essentiel du film. Avec l’idée, formulée par Dreyer, que serrer sur le visage permet de “scruter l’âme”. Ce que ne permet pas le théâtre, mais le cinématographe, ce “théâtre en concentré”.

Ce premier aspect formel vérifie donc notre proposition : par le gros plan de visage, le cinéma peut accéder à l’âme, au sublime — avec une sorte d’aura qui émane de ce visage, de cette âme, ainsi magnifié(e) et radiographié(e). Ce qui n’est pas possible au théâtre. Ce qui est possible dans le portrait pictural ou photographique, mais sans la durée du (des) plan(s), du coup sans les frémissements de ce visage, de cette âme — ô combien essentiels.

Le visage est ainsi tenu par Dreyer comme le lieu où l’on passe du corps à l’âme, de la chair à l’esprit : du matériel au spirituel. Comme le lieu clé de l’abstraction, donc, alpha et oméga de son cinéma.

Ceci alors même que, paradoxalement, les gros plans de visage amènent une forte incarnation, une puissante présence physique. Mais le visage est cependant le miroir de l’âme. Plus exactement, l’abstraction méta-physique tient au fait que s’originent dans le visage, qui est encore chair, matière, deux émanations immatérielles : le regard et le souffle, donc la voix. Et bien sûr, Dreyer travaille particulièrement les regards de son héroïne, volontiers extatiques, comme il le fera dans toute son œuvre — jusqu’au regard de Gertrud, d’emblée porté au loin des hommes, vers un idéal ou un horizon inaccessible. Et bien sûr, Dreyer travaillera ensuite particulièrement les voix, une fois le cinéma devenu parlant — des voix éthérées de Vampyr jusqu’aux intonations christiques de Johannes dans Ordet, jusqu’au chant profond (intime et mélancolique) de l’héroïne dans Gertrud.

Tandis que tout autre chose se joue dans les plans sur les juges de Jeanne d’Arc, leurs visages : l’idée d’une mascarade grotesque ; en opposition, précisément, avec le sublime qui émane des plans sur le visage de Jeanne. Laissons donc cela, puisque nous sommes ici aux antipodes du sublime.

L’autre aspect formel qui saute aux yeux dans La Passion de Jeanne d’Arc, tout au long du film, ce sont les aplats de blanc. D’autant qu’à l’époque, en 1928, Dreyer allait ainsi totalement à l’encontre de la photographie dominante, disons post-expressionnisante, fortement architecturée, avec des contrastes appuyés, des ombres marquées, et où régnait la noirceur — symbolique du mal et de la mort, bien entendu.

Bien qu’on ait ici aussi affaire au mal et à la mort, Dreyer opte au contraire pour la blancheur. Laquelle signifie d’abord la dureté de l’épreuve subie par l’héroïne, et la froideur cruelle de ses juges. Mais encore et surtout, ce blanc pur souligne, plutôt que son innocence ou sa candeur, la pureté d’âme de Jeanne.

Et ceci en de parfaits aplats, avec un éclairage égal et un décor nu, d’où une abstraction de l’espace, métaphorique de “la puissance de l’esprit” (selon la formule de Deleuze, là encore). D’autant que ces aplats de blanc contribuent à donner une dimension réflexive au visage de l’héroïne, tandis que des fonds noirs expressionnisants donneraient une dimension intensive (ajoute-t-il).

Abstraction d’autant plus remarquable que du coup, dans cet espace dénudé, paradoxalement plus rien ne vient enfermer Jeanne ; si bien que Dreyer veille à placer ici et là des portes basses à grilles ou de hautes meurtrières, pour rappeler quand même le contexte carcéral, le fait que Jeanne est prisonnière — du moins son corps, mais pas son esprit ou âme qui, justement, échappe à la contrainte terrestre, s’élève vers Dieu, plane dans le sublime.

Au passage, convoquons ici Bresson, la remarquable séquence finale du Procès de Jeanne d’Arc. Elle marche vers le bûcher, légère plongée montrant ses pieds nus sur un sol souillé, suivis par un chien errant. Puis Bresson se garde de montrer la suppliciée dans les flammes, par hors-champ et ellipse, ce qui redouble la disparition du corps – non seulement consumé (profilmiquement) mais encore escamoté (filmiquement). Enfin, légère contre-plongée vers une tenture à travers laquelle on voit s’envoler les silhouettes ombrées de deux colombes, en une claire allégorie de l’âme qui s’élève alors vers les cieux. On est ainsi passé du bas au haut, de l’impur au pur, du terrestre au céleste, du corporel au spirituel, de la matière triviale à une quasi immatérialité sublime (juste des ombres légères, et passagères).

Or, dernier point formel capital, gommer de la sorte l’espace, c’est faire valoir d’autant plus le temps, livré ainsi comme à l’état pur — sous forme de cristaux d’emblée épurés dans La Passion de Jeanne d’Arc, ou plus tard de nappes tendant vers l’épure dans Dies Irae, Ordet et Gertrud (d’après Deleuze, toujours).

C’est surtout sensible ici à l’échelle du film entier, car les plans sont assez courts, quoi qu’empreints d’une certaine lenteur douloureuse des gestes et mimiques. À cet égard il y a peut-être, dans ce film de 1928, l’influence ponctuelle et relative du découpage-montage soviétique sur le cinéma de Dreyer. Cependant je crois surtout que Dreyer a voulu travailler l’idée de compositions “bancales” d’un plan à l’autre : ainsi, au fil du découpage, les protagonistes apparaissent tantôt au centre du cadre, tantôt bord-cadre, parfois alignés suivant une horizontale, ou une verticale, ou penchés, etc. Bref, les lignes de force sont instables, varient sans cesse, ce qui exprime que ce procès intenté à Jeanne d’Arc par des juges tordus est biaisé, boiteux, qu’il s’agit d’un déni de justice qui frise la farce grotesque.

Mais, devant ces aplats de blanc maintenus tout au long du film, on n’en ressent pas moins le gommage de l’espace (“profilmique” ou “scénique”, dans ce film-ci) et donc la valorisation du temps. On est bel et bien devant un temps comme cristallisé ou cristallin, c’est-à-dire à la fois épuré et immuable, à l’image de la foi de Jeanne, sans tache et sans baisse : par-delà la bassesse qui cerne l’héroïne, on est déjà du côté de la pureté ; au-delà de la mort qui menace l’héroïne, on est déjà du côté de l’éternité. Autrement dit, l’espace-temps de Jeanne, son univers, s’offre déjà comme céleste ou divin.

Valoriser le temps, en allant jusqu’à gommer l’espace : Dreyer ne cessera de travailler dans cette direction. En effet, il cultivera dès lors les plans longs, voire très longs, fixes ou avec de lents mouvements d’appareil feutrés, “coulés” (disait-il) — ainsi dans Dies Irae, Ordet, Gertrud. On ressentira alors la durée à l’échelle de chaque plan ; et a fortiori dans les séquences où l’espace se verra estompé ou gommé, comme ce sera le cas à la fin de ces trois films, allant ainsi vers la plus grande abstraction.

Ceci est essentiel. Car gommer l’espace au profit du temps, c’est en somme, à nouveau, aller du tangible vers l’intangible, du matériel vers l’immatériel. Tel est déjà ici et tel sera ensuite le suprême processus dreyérien de sublimation.

Non seulement passer du corps à l’âme, via le visage et ce qui en émane (regard, souffle) ; mais encore passer de l’espace au temps, via le gommage de celui-là (aplats) et l’amplification de celui-ci (longs plans) : nous saisissons désormais, aux deux bouts de sa démarche, comment Dreyer parvient à passer du matériel à l’immatériel, du concret à l’abstrait, du physique au métaphysique.

Pour autant, à ces mots qui auraient pu être conclusifs, je sens que quelque chose manque, en amont de la mise en scène, qui a déjà à voir avec cette abstraction sublimante…

On m’avait demandé de traiter surtout de la lumière chez Dreyer. Ce que j’ai fait un peu, en parlant des aplats de blancheur. Mais encore faut-il ajouter ce qui suit, pour finir…

L’image cinématographique est constituée de lumière, ce qui lui permet d’être mouvante dans la durée. Ceci est fondamental, pour le cinéma de Dreyer en particulier, qui s’engouffre dans cette nature des images au cinéma, la fait travailler sur elle-même.

En effet, parce que l’image est lumineuse, les corps y sont donnés à l’état d’empreintes (voire de spectres, comme dans Vampyr) : déjà à moitié dématérialisés, à moitié spiritualisés. Ce ne sont plus tout à fait des corps, ce sont déjà des esprits. Ceci constituant d’emblée un processus de sublimation — non sans tragique, d’ailleurs.

Et en effet, parce que l’image est lumineuse, elle peut se dérouler dans la durée, car elle est non-permanente ; et du coup les corps y sont donnés à l’état de traces évanescentes. C’est ainsi que faire durer un plan revient à tenter de garder, de re-garder, ce qui va irrémédiablement disparaître. Ceci amenant à nouveau du sublime — avec du tragique, là encore.

Entre parenthèses et en passant, on vérifie ici que le sublime et le tragique vont volontiers de pair, à fortiori dans le cas du cinématographe, pour les raisons ontologiques que je viens d’esquisser. Ce qui n’a pas échappé à Dreyer, lequel montre des personnages du sublime en situation tragique, sacrificielle, souverains face à la mort (Jeanne d’Arc) ou à la solitude (Gertrud). Mais qu’on me permette de glisser là-dessus (bien que ce ne soit pas rien !), pour reprendre et achever mon propos.

Au cinéma, la lumière constitue non seulement la matière des corps, donc de l’espace, mais encore la matière du temps. Et sans doute ceci est-il sensible par excellence dans l’œuvre de Dreyer — du cristal de Jeanne d’Arc ou du ouaté de Vampyr jusqu’au dégradé progressif de Dies Irae ou au nappé d’Ordet et de Gertrud. Rarement peut-on autant ressentir cette alchimie lumineuse, qui sait pourtant rester discrète, subtile. Non pas une sophistication de l’éclairage, au contraire. Mais bel et bien un travail de la lumière comme matériau fondamental du cinéma. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’une “im-matière”, comme à mi-chemin entre le palpable et l’impalpable, le concret et l’abstrait. Dreyer ne pouvait donc que s’attacher à cet “esprit de matière”, à cette “matière spiritualisée” ou “matière sublimée”, entre le physique et le métaphysique.

Au passage, il convient de développer un peu le propos sur Vampyr, film singulier au sein de l’œuvre. Où il y a ici et là (comme dans le moulin, au début) abstraction corporelle, jeu ou danse d’ombres sans corps qui les porteraient. Avec bien entendu une mise en abyme du cinéma, cette sarabande de spectres sur le suaire de l’écran, sans corps vivants présents en chair et en os. Mais où il y encore plus (en extérieurs, vers la fin) : des images estompées (tulle devant l’objectif ou brume blanchâtre) et des sons atténués (voix lointaines ou bruits affaiblis), si bien que le corps filmique lui-même, bande-image et bande-son, apparaît alors comme exsangue ou dévitalisé, comme provenant de l’au-delà. Ceci en écho au thème de cet opus, mais on retiendra, par delà, cette saisissante dématérialisation – voire sublimation – du corps filmique même.

C’est pour toutes ces raisons, tenant aux pouvoirs de la mise en scène au cinéma (énoncées plus haut), et tenant aux puissances de la nature même des images cinématographiques (évoquées ci-dessus), que Dreyer ne pouvait décidément qu’être cinéaste. Car quoi qu’il en soit par ailleurs de la théâtralité ou de la picturalité dans son œuvre, seul le cinéma lui permettait cette méta-physique, cet accès au sublime.