Allan Sekula, La Photographie, entre Travail et Capital (1)

Lire une archive.

« Chaque image du passé qui n’est pas reconnue comme telle par le présent est menacée de disparaître irrémédiablement. »

Walter Benjamin, Thèses sur le concept d’histoire.

« L’invention de la photographie. Pour qui ? Contre qui ? »

Jean-Luc Godard & Jean-Pierre Gorin, Vent d’Est.

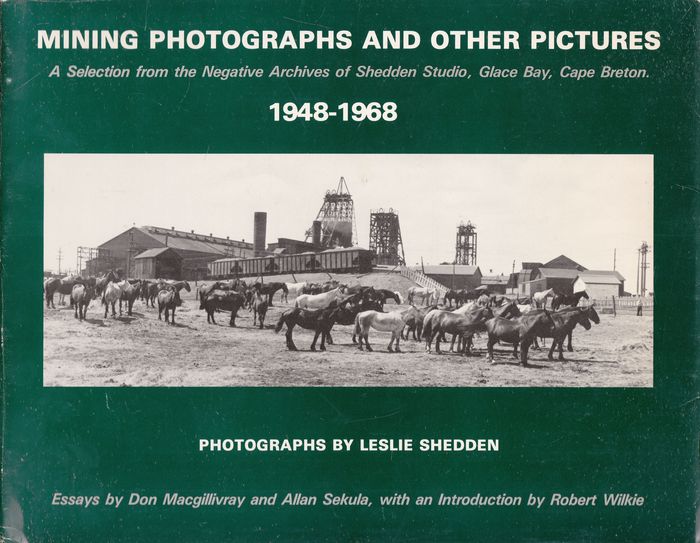

Voici encore un nouveau livre de photographies. Celles-ci ont été prises dans la région industrielle et charbonnière de Cap-Breton [dans la province canadienne de la Nouvelle-Ecosse, NdT.], entre 1948 et 1968, par un seul homme, un photographe commercial du nom de Leslie Shedden. A première vue, ce travail s’inscrit dans une économie simple et somme toute commune : propriétaire du plus grand studio photographique de la ville de Glace Bay – et le seul florissant –, Shedden produisait des images à la demande de clients divers et variés. Un rapide coup d’œil sur son carnet de commandes suffit à se rendre compte des relations économiques limitées au coeur d’une ville minière. Son plus grand client était la compagnie houillère. Toutefois, les clients les plus importants – bien que moins prestigieux – qui franchissaient la porte du Studio Shedden étaient les mineurs et leur famille. Quelque part entre la compagnie et les ouvriers, les commerçants locaux, dont le gagne-pain dépendait de la venue des mineurs, comme Shedden lui-même, voyaient dans la photographie un moyen adéquat de promotion locale.

Pourquoi mettre dès le début l’accent sur ces réalités économiques, si ce n’est pour exhiber ce que Bertolt Brecht appelait la « pensée crue » ? Notre compréhension de ces photographies ne saurait évidemment se réduire à la connaissance du contexte économique. Nous avons aussi besoin de comprendre la façon dont la photographie construit un monde imaginaire et le fait passer pour la réalité. Le but de cet essai est donc de tenter de saisir quelque chose du rapport entre culture photographique et vie économique. Comment la photographie sert-elle à légitimer et normaliser les relations de pouvoir existantes ? Comment fait-elle résonner la voix de l’autorité, alors que dans le même temps, elle se prétend monnaie d’échange entre deux parties égales ? Quels abris et quelles fuites temporaires du règne de la nécessité les moyens photographiques fournissent-ils ? Quelles résistances encouragent-elles ou renforcent-elles ? Comment la mémoire historique et sociale est-elle conservée, transformée, restreinte ou effacée par les photographies ? Quel avenir annoncent-elles ? Quel avenir oublient-elles ? Au sens le plus large, ces questions concernent les chemins par lesquels la photographie construit une économie de l’imaginaire. Dans une perspective matérialiste, ce sont des questions justes, qui méritent pleinement d’être approfondies. Elles paraissent en effet inévitables pour une archive de la sorte, rassemblée en réponse à des demandes commerciales et industrielles dans une région qui souffre de problèmes économiques persistants.[11][11] « Ce qui est représenté dans une idéologie, ce n’est donc pas le système des relations réelles qui gouvernent les individus, mais la relation imaginaire de ces individus aux relations réelles telles qu’ils les vivent. » Louis Althusser, “Idéologie et appareils idéologiques d’Etat” (1970). Le modèle idéologique d’Althusser est basé à la fois sur Marx et sur le travail du psychanalyste Jacques Lacan. Sans m’éterniser sur cette filiation, ni l’expliciter plus avant, je voudrais renvoyer le lecteur canadien au travail du premier traducteur anglais et interprète critique de Lacan. Anthony Wilden : The Imaginary Canadian : An Examination for Discovery (Vancouver, 1980).

Néanmoins, pareilles questions sont facilement éclipsées, ou tout simplement tues. Pour comprendre ce déni du politique, cette dépolitisation du sens photographique, il nous faut examiner certains problèmes sous-jacents à la culture photographique. Avant de pouvoir répondre aux questions posées, il nous faut considérer brièvement ce qu’est une archive photographique, et comment elle peut être interprétée, reprise, ou reconstruite dans un livre. Ce modèle d’archive, cet ensemble formé d’une quantité d’images, est un exemple percutant de discours photographique. Ce modèle exerce une influence fondamentale sur la nature de la vérité et du plaisir que l’on tire de l’expérience du regard sur ces photographies, tout spécialement aujourd’hui, quand les livres et les expos de photos composés d’archives sont produits à un rythme sans précédent. On pourrait même arguer que ces ambitions et démarches archivistes sont intrinsèques à la pratique photographique.

Il y a toutes sortes d’archives photographiques : les archives commerciales comme celles de Shedden, les archives syndicales, gouvernementales, muséales, celles des sociétés historiques, celles des amateurs, les archives familiales, celles des artistes, des collectionneurs privés, et ainsi de suite. Les archives appartiennent aux individus ou aux institutions, et cette appartenance (ownership) peut ou non coïncider avec leur paternité (authorship). Une caractéristique de la photographie est que l’auteur des images prises individuellement et le gestionnaire ou propriétaire du fonds d’archives ne sont pas, la plupart du temps, la même personne. Les photographes sont des travailleurs de précision, quand ils ne sont pas des artistes ou des amateurs, c’est pourquoi il n’est pas excessif, suivant le juriste Bernard Edelman, de qualifier les photographes de « prolétaires de la création. » [22][22] Bernard Edelman, Le droit saisi par la photographie, Paris, 1973. Leslie Shedden, pour sa part, était une combinaison de l’artisan et du petit entrepreneur. Il contribua aux archives familiales et à celles de la compagnie, tout en conservant son propre fichier de négatifs. Comme il allait de soi pour un photographe commercial, ces négatifs furent inclus dans la vente du studio à un jeune photographe quand il prit sa retraite en 1977.

Les archives constituent donc un territoire d’images : l’unité d’un fonds d’archives est d’abord et avant tout imposée par son propriétaire. Que le destin de photographies issues de tel ou tel fonds soit ou non d’être vendues, leur condition générale suppose un usage subordonné à la logique de l’échange. Il ne s’agit pas seulement de collections d’images littéralement à vendre, mais de leur signification sur laquelle on fait main basse. De nouveaux propriétaires appellent de nouvelles interprétations futures. L’objectif des droits de reproductions sous la législation du copyright s’accompagne de celui d’une certaine permissivité sémantique. Cette disponibilité sémantique des images d’archives témoigne de la même logique abstraite qui caractérise les biens sur le marché.

Dans une archive, la possibilité de sens est « libéré » des contingences réelles d’usage. Mais cette libération est aussi une perte, une abstraction de la complexité et de la richesse de l’usage, une perte de contexte. Ainsi, la spécificité des usages et des significations « originelles » peut être évacuée, et même rendue invisible, quand les photographies sont extraites de l’archive et reproduites dans un livre. (A l’opposé, des photos peuvent être prises dans un livre pour entrer dans les archives, subissant une perte de spécificité comparable.) De nouveaux sens apparaissent alors, par-dessus les anciens, l’archive faisant office d’une sorte de « chambre de compensation » du sens.[33][33] NDT. “Dans le monde de la banque et de la finance, une chambre de compensation fait l’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur. Elle permet de faire la somme de tous les mouvements, de calculer et verser (ou prélever) le solde de chaque teneur de compte. La chambre assure ainsi ce qu’on appelle le risque de contrepartie (de la transaction), jouant en dernier ressort le rôle de fonds de garantie.” Source : Le Monde

Considérons cet exemple : certaines photographies de ce livre étaient à l’origine reproduites dans les rapports annuels de la Dominion Steel and Coal Company, d’autres étaient transportées par les mineurs dans leur portefeuille, ou trônaient sur la cheminée des foyers ouvriers. Imaginons deux regards différents. Imaginons le regard d’un actionnaire (qui peut ou non avoir visité la mine de charbon), feuilletant le registres des comptes et s’arrêtant un moment sur l’image d’une machine d’extraction ; on peut supposer qu’il verra en elle la source concrète de richesse abstraite qu’elle représente dans ces pages. Imaginons le regard d’un mineur, ou de son épouse, de son enfant, d’un parent, d’un frère ou d’une sœur, le regard d’un amour ou d’un ami s’arrêtant sur un portrait, pendant les pauses ou plus rarement pendant le temps de travail. La plupart des ouvriers mineurs vous diront que les investissements derrière ces regards – financier d’un côté, émotionnel de l’autre – ne sont pas compatibles. Mais dans une archive, la différence, l’antagonisme radical entre ces regards est éclipsé. A la place, nous sommes face à deux négatifs produits avec soin et disponibles à la reproduction pour un livre dans lequel toutes leurs similarités et différences pourront facilement être réduites à un intérêt « purement visuel ». (Et les différences visuelles peuvent même être homogénéisées au point de cesser d’exister quand les négatifs sont d’abord publiés dans les magazines industriels de luxe, avant d’être imprimés sur du papier bas de gamme et tintés à la main, puis de faire l’objet d’une impression standard et uniforme pour une reproduction dans un ouvrage. Ainsi, la différence entre un mode d’adresse picturale qui est de prime abord « informatif » et un autre qui est « sentimental » est obscurcie.) En ce sens, les archives établissent une relation d’équivalence visuelle abstraite entre les images. A l’intérieur de ce régime de l’image souveraine, les tendances sous-jacentes du pouvoir sont difficiles à détecter, sauf à travers le choc du montage, quand des images de catégories antagonistes sont juxtaposées de façon polémique ou inattendue.

La croyance commune veut que les photographies portent des vérités immuables. Mais bien que la notion même de reproduction photographique semble suggérer une perte très légère dans la traduction, il est clair que le sens photographique dépend largement du contexte. En dépit d’une puissante impression de réalité (due à l’enregistrement mécanique d’un instant où la lumière est réfléchie selon les règles de la perspective), les photographies, en elles-mêmes, sont des déclarations fragmentaires et incomplètes. Leur signification est toujours dirigée par la mise en page, la légende, le texte, leur place et leur mode de présentation. […] Ainsi, depuis toujours, les archives photographiques ont tendance à suspendre le sens et l’usage, mais dans ces fonds, le sens de l’archive existe tout à la fois à l’état résiduel et potentiel. La suggestion du passé coexiste avec une multitude de possibilités. En termes fonctionnels, une archive active est comme une cabane à outils, une archive dormante comme une cabane à outils abandonnée. (Ces archives n’ont rien à voir avec une mine de charbon : le sens n’est pas extrait de la nature, mais de la culture.)

En des termes empruntés aux linguistes, l’archive constitue le paradigme ou système iconique à partir duquel les « déclarations » photographiques sont construites. Les potentialités archivistes changent avec le temps ; les clés de lecture diffèrent selon les disciplines, discours, « spécialités ». Par exemple, les images d’un catalogue d’agence-photo peuvent illustrer l’histoire seulement si elles n’ont plus depuis longtemps d’utilité pour l’actualité médiatique. De la même manière, l’histoire de l’art d’aujourd’hui, quand elle s’attèle à la photographie, fouille sans discernement dans toutes sortes de fonds à la recherche de chefs-d’œuvre à célébrer et à vendre.

Evidemment, les archives ne sont pas neutres : elles incarnent le pouvoir inhérent à l’accumulation, la collection et le stockage, autant que le pouvoir propre à la maitrise du lexique et des règles du langage. Pour la culture bourgeoise, le projet photographique lui-même a été identifié dès son origine, non seulement comme rêve d’un langage universel, mais aussi comme réalisation d’archives et de répertoires globaux, selon le modèle des bibliothèques, encyclopédies, jardins botaniques et zoologiques, musées, fichiers de police, et banques. (Réciproquement, la photographie a contribué à la modernisation des flux d’informations à l’intérieur de la plupart de ces institutions.) N’importe quelle archive photographique, si petite soit-elle, se réfère à ces institutions pour établir son autorité. Non seulement les vérités établies, mais mêmes les plaisirs simples procurés par ces archives photographiques dépendent du prestige qu’elles retirent de ces autres instances. En ce qui concerne les vérités [photographiques], leurs base philosophique tend vers un empirisme agressif, dicté par la réalisation d’un inventaire universel des apparences. Typiquement, les projets d’archive manifestent un désir compulsif de complétude, une foi dans la cohérence ultime imposée par l’acquisition purement quantitative. En pratique, ce type de savoir ne peut être organisé que par des moyens bureaucratiques. C’est pourquoi cette perspective d’archivage est plus proche du capitaliste, du positiviste professionnel, du bureaucrate et de l’ingénieur – sans parler de l’expert – qu’elle ne l’est de la classe ouvrière. En général, la culture ouvrière ne se construit pas sur un terrain si élevé.

Ainsi, les archives sont intrinsèquement contradictoires. Pour chacune des images de l’archive, la signification limitée est détachée de son usage premier, même si, à un niveau plus général, c’est ce modèle empirique qui continue de prévaloir. D’une part, les images sont atomisées, isolées, et de l’autre, elles sont homogénéisées. (On songe à la soupe à l’alphabet.) Pourtant, n’importe quelle archive un tant soit peu organisée établit un certain ordre dans son contenu. Les classements courants sont taxinomique ou diachronique (séquentiel) ; dans la plupart des fonds, les deux méthodes sont utilisées, mais souvent en alternance, à différents niveaux d’organisation. Les classements taxinomiques sont basés sur le mécénat, la paternité (authorship), le genre, la technique, l’iconographie, le sujet, et ainsi de suite, selon l’étendue de la collection. Les classements diachroniques suivent une chronologie de production ou d’acquisition. Quiconque a déjà rangé ou trié une boite de photos de famille comprend le dilemme (et peut-être même l’absurdité) inhérent à de telles démarches. L’une est tiraillée entre la narration et la catégorisation, l’autre entre la chronologie et l’inventaire.

Ce qui devrait être reconnu ici, c’est que les livres (ou expositions) photographiques, bien souvent ne peuvent aider, mais reproduisent les schèmes de classement rudimentaires, et ce faisant se réclament implicitement tout à la fois de l’autorité et de l’illusoire neutralité de l’archive. Ici, le « primitivisme » de l’image fixe ment, en comparaison du cinéma. Au contraire d’un film, un livre de photos ou une exposition peuvent presque toujours se dissoudre en leurs composants isolés, retrouvant ainsi leur nature d’archive. L’ensemble peut paraître à la fois provisoire et naturel. En réalité, au sein de la culture photographique dominante, on découvre un enchaînement de tricheries et de dénis : à chaque étape de la production photographique, le dispositif de sélection et d’interprétation tend à se rendre lui-même invisible (ou inversement à célébrer ses propres mécanismes comme une sorte de croisade morale ou de magie créative). Photographe, archiviste, rédacteur, conservateur, renchérissent d’interprétations, tout en prétendant ne soutenir qu’une idée objective déjà établie par constat. Ce qui sous-tend ce travail de déni professionnel, c’est l’empirisme du sens commun. La photographie reflète la réalité. L’archive collecte avec précision l’ensemble de ces reflets, et ainsi de suite.

Même si l’on admet – c’est assez courant de nos jours – que la photographie interprète la réalité, il pourrait s’en suivre néanmoins que l’archive répertorie avec précision l’ensemble de ces interprétations, et ainsi de suite encore. La rengaine de l’innocence de la découverte peut être entonnée à tout bout de champ. Cette « naturalisation des phénomènes culturels », décrite par Roland Barthes comme une caractéristique essentielle de discours photographique, est reprise et renforcée virtuellement à tous les niveaux du dispositif culturel – à moins d’être court-circuitée par la critique.[44][44] Roland Barthes, « Rhétorique de l’image », Communications n°4, 1964, pp. 40-51.

En bref, les archives photographiques, par leur structure même, maintiennent une connexion cachée entre savoir et pouvoir. Tout discours qui envisage sans scepticisme les standards de vérité de l’archive doit être considéré comme suspect. Mais quels récits ou inventaires pourrions-nous concevoir, si nous interprétions normalement une archive comme celle-ci ?

Je peux imaginer deux types d’ouvrage à partir des photos de Shedden, ou, dans le même genre, à partir d’un fonds équivalent de photographies fonctionnelles. D’un côté, on peut considérer ces images comme des « documents historiques ». Et d’un autre, les traiter comme des « objets esthétiques ». Ce sont deux choix plus ou moins contradictoires qui apparaissent. Ces photographies sont-elles des moyens d’accès transparents à la connaissance – intime et détaillée, bien qu’incomplète – du Cape Breton industriel des décennies de l’après-guerre ? Ou devons-nous regarder ces images « pour leur propre intérêt », comme d’opaques fins-en-soi ? Cette seconde question a un corollaire. Ces images sont-elles le produit d’une autorité vernaculaire inattendue ? Leslie Shedden est-il une « découverte » digne d’avoir sa place, même mineure, au panthéon en expansion des artistes photographes ?

Considérons la première option. Dès les premières années de ce siècle, les histoires populaires et tout spécialement les manuels d’histoire ont fait appel de plus en plus aux reproductions photographiques. La culture et l’éducation de masse s’appuient fortement sur le réalisme photographique, mélangeant pédagogie et divertissement dans une avalanche d’images. Le regard sur le passé peut être récupéré, conservé et diffusé d’une manière sans précédent. Mais la conscience de l’histoire comme interprétation du passé succombe devant la foi en une histoire comme représentation. Le spectateur fait face, non à l’écriture historique (historical-writing) mais à l’apparence de l’histoire elle-même. La photographie voudrait satisfaire au désir bien connu du « père du savoir historique moderne », Leopold von Ranke : « montrer ce qui s’est réellement passé ».[55][55] Leopold von Ranke, preface à Histories of the Latin and Germanic Nations from 1494-1514 in The Varieties of History, ed. Fritz Stern, New York, 1972. Le récit historique devient une façon de faire parler l’autorité silencieuse de l’archive, en alignant insidieusement des documents incontestables dans une explication lisse et sans accroc. (Le terme même de « document » implique la notion de vérité officielle ou légale, ainsi que la notion de proximité et de preuve de l’évènement original). Les récits historiques qui s’appuient sur des photographies sont presque invariablement le fait d’une pensée positiviste et historiste. Pour le positivisme, la caméra fournit mécaniquement, donc « scientifiquement », des preuves objectives, ou « données ». Les photographies sont vues comme sources factuelles, savoir positif, et donc comme des documents appropriés pour une histoire qui prétend avoir sa place au sein des sciences humaines soi-disant objectives. Pour l’historisme, l’archive confirme l’existence d’une progression linéaire du passé au présent, et offre la possibilité d’une recension simple et non-problématique du passé depuis la position transcendante offerte par le présent. Pire, les histoires imagées offrent une vue extraordinairement réduite de la causalité historique : la Première Guerre mondiale « commence » par un aperçu de l’assassinat de Sarajevo ; l’entrée des Etats-Unis dans la Seconde Guerre mondiale commence par une vue de cuirassés détruits.

La plupart des histoires visuelles reproduisent donc les modèles établis par l’historiographie de la culture bourgeoise. En transposant celle-ci sur un mode « populaire », elles étendent l’hégémonie de cette culture, tandis que celle-ci affiche un mépris à peine voilé pour la culture populaire. L’idée que la photographie est un « langage universel » relève d’une profonde condescendance autant que d’un zèle pédagogique.

L’usage généralisé de la photographie comme illustration historique suggère que les évènements significatifs sont ceux qui sont photographiés, et donc que l’histoire se pare d’un caractère spectaculaire.[66][66] Cf. Guy Debord, La société du spectacle (Paris, 1967). Mais ce spectacle en images est une sorte de répétition, puisqu’il dépend de spectacles précédents supposés être le matériau « brut ».[77][77] On pourrait penser ici à la dépendance de la branche de l’exécutif du gouvernement des Etats-Unis aux « opportunités photographiques ». Pour une discussion d’un exemple éloigné, voir l’analyse de Susan Sontag de l’alibi de Leni Riefensthal selon qui le Triomphe de la volonté était plus un innocent documentaire qu’une mise en scène pour le cinéma du Congrès de Nuremberg organisé par les Nazis en 1934. Sontag cite Riefenstahl : “Chaque chose est authentique… c’est de l’histoire – de l’histoire pure.” Susan Sontag, “Fascinating Fascism”, New York Revue of Books, Vol. XXII, No 1 February 1975), repris dans Under the Sign of Saturn, New York, 1980, p. 82. Depuis les années 1920, la presse illustrée, de même que les dispositifs de la communication d’entreprise, de la publicité, de la réclame et de la propagande gouvernementale, ont contribué à normaliser le flot d’images : les images des désastres, des guerres, des révolutions, des nouveaux produits, des célébrités, des leaders politiques, des cérémonies officielles, des apparitions publiques, etc. Pour un historien, se servir de telles images sans prendre en compte leur utilité initiale est au mieux naïf, au pire cynique. Que voudrait dire construire une histoire illustrée d’une ville minière de l’après-guerre comme Cape Breton, en puisant dans la collection d’images de la compagnie, sans attirer l’attention sur les intérêts propres à cette source ? A quels intérêts présents peut bien servir une telle omission ?

Le spectateur d’une histoire illustrée classique perd de vue le présent à partir duquel il pourrait construire une analyse critique. En écopant d’une succession disjointe d’aperçus fragmentaires du passé, le spectateur est lancé dans une condition de mobilité temporelle et géographique imaginaire. Dans cet état disloqué et désorienté, la seule cohérence offerte est celle provenant de la position constamment mouvante de l’appareil, devant quoi le spectateur est dans une sorte d’omniscience impuissante. Le spectateur en vient donc à s’identifier au dispositif technique, à l’institution autoritaire de la photographie. Face à cette autorité, toute autre forme de parole ou de mémoire s’estompe peu à peu. Mais la technique dicte sa vérité, non par une argumentation logique, mais en proposant une expérience. Cette expérience se caractérise typiquement par la nostalgie, l’horreur, et plus généralement par cet exotisme propre au passé, cette altérité irréductible au spectateur du présent. Finalement, quand les photos sont présentées comme des documents historiques inattaquables, elles sont transformées en objets esthétiques. Ce faisant, elles conservent leur prétention à donner une compréhension historique, mais en réalité cette compréhension est remplacée par une expérience esthétique.[88][88] Deux livres récents vont à l’encontre de la tendance qui prévaut en « histoire visuelle » en attirant l’attention sur les relations de pouvoir à l’œuvre derrière la réalisation des images : C. Herron, S. Hoffmitz, W. roberts, R. Storey, All That Our Hands Have Done : A Pictorial Histoy of Hamilton Workers (Oaksville, Ontario, 1981), et Sarah Graham-Brown, Palestinians and Their Society 1880-1946 (Londres, 1980).

Mais quelle est alors notre seconde option ? Supposons que nous abandonnions toute prétention à l’explication historique, et traitions ces photographies en œuvres d’art comme les autres. Ce livre serait alors un inventaire de réalisations esthétiques et/ou une proposition pour une contemplation (perusal) esthétique désintéressée. Il y a de fortes chances que le lecteur s’attende à cela, par le simple fait que le livre a été publié par un éditeur spécialisé dans l’avant-garde et l’art contemporain des Etats-Unis et de l’Europe occidentale (et dans une moindre mesure, du Canada). Surtout, comme je l’ai déjà suggéré, et de façon plus fondamentale, l’isolation totale de ces photographies de leur contexte initial invite à l’esthétisme.

Je peux imaginer deux façons de convertir ces photographies en « œuvres d’art », toutes deux un peu absurdes, mais qui ne sont pourtant pas sans précédent important dans la fièvre actuelle poussant à intégrer la photographie au discours et au marché des Beaux-arts. La première voie suit la logique traditionnelle du romantisme, et de son incessante recherche des origines esthétiques à travers le contrôle et la cohérence de la « voix » de l’auteur. La second pourrait être appelée « post-romantique » et privilégie la subjectivité du collectionneur, de l’expert et du spectateur sur celle de n’importe quel auteur spécifique. Ce dernier mode de réception traite les photographies comme des « objets trouvés ». On peut trouver ces deux stratégies dans le discours photographique actuel ; elles sont souvent entremêlées dans un même livre, une exposition, un magazine ou un article de journal. La première tend à prédominer, essentiellement à cause du besoin perpétuel de valider la photographie comme l’un des Beaux-arts, ce qui implique de faire constamment appel au mythe de l’auteur afin d’arracher la photo à sa réputation de médium servile et mécanique. La photographie a besoin d’être conquise et reconquise pour que l’idéologie du romantisme la garde sous son emprise.[99][99] Dans la première catégorie, on trouve les livres faisant découvrir les photographes commerciaux méconnus : par exemple, Mike Disfarmer, Disfarmer : The Heber Springs Portraits, texte de Julia Scully (Danbury, New Hampshire, 1976). Dans la seconde catégorie se rangent les livres qui témoignent du sens esthétique du collectionneur : par exemple, Sam Wagstaff, A Book of Photographs from the Collection of Sam Wagstaff (New York, 1978).

Le fait même que ce livre reproduise les clichés d’un seul et même auteur peut être vu comme une concession implicite à l’auteurisme néo-romantique. Pourtant, il parait difficile de défendre de façon crédible l’indépendance de Shedden en tant que photographe. Comme tous les photographes commerciaux, son travail était le fruit d’un compromis entre sa propre pratique et les souhaits et doléances de ses clients. Surtout, la visibilité de son travail excédait totalement son contrôle. On pourrait faire l’hypothèse que Shedden était un artiste caché, produisant une œuvre [en français dans le texte] originale dans des conditions défavorables. (L’« originalité » est une condition essentielle pour qualifier l’authenticité artistique en des termes propres au romantisme. Dans la mesure où la photographie a été vue comme un médium copiste par les critiques romantiques du XIXe siècle, elle a échoué à s’élever au rang d’art.) Le problème avec l’auteurisme, comme avec tant d’autres discours photographiques, repose dans son incompréhension fréquente de la pratique photographique réelle. Dans cette volonté gratifiante d’isoler un « auteur », on perd de vue que les institutions sociales – entreprise, école, famille – parlent également à travers les moyens et le métier du photographe commercial. On peut respecter le savoir-faire artisanal du photographe, l’habileté inhérente à ce travail pris dans un jeu de conventions formelles et de contraintes économiques, tout en refusant de se plier à l’hyperbole romantique.

En général, les impératifs cachés de la culture photographique nous emmènent dans deux directions contradictoires : vers la « science » et le mythe de la « vérité objective » d’un côté, et vers « l’art » et le culte de « l’expérience subjective » de l’autre. Ce dualisme hante la photographie, prêtant une certaine inconséquence niaise à la plupart des lieux communs assénés autour du médium. Nous entendons régulièrement le refrain suivant. La photographie est un art. La photographie est une science (ou au moins constitue un manière de voir « scientifique »). La photographie est à la fois un art et une science. En réponse à ces déclarations, il est important de démontrer que la photographie n’est ni un art ni une science, mais est suspendue entre les deux discours de la science et de l’art, qui appuient leurs affirmations de valeur culturelle tout à la fois sur un modèle de vérité soutenu par la science empirique et sur un modèle de plaisir et d’expressivité proposé par l’esthétique romantique. Dans son évolution irrégulière, le discours photographique a tenté de franchir l’extrême séparation philosophique et institutionnelle entre les pratiques scientifique et artistique qui ont caractérisée la société bourgeoise depuis la fin du XIXe siècle. En tant que médium mécanique ayant radicalement transformé et déplacé les premiers modes de représentation visuelle manuels et artisanaux, la photographie est impliquée dans une crise qui se situe au centre même de la culture bourgeoise, une crise enracinée dans l’émergence de la science et de la technologie comme forces productives en apparence autonomes. Au cœur de cette crise repose la question de la survie et de la déformation des énergies créatives humaines sous l’impact de la mécanisation. La promotion institutionnelle de la photographie comme appartenant à l’art sert à rédimer la technologie en suggérant que la subjectivité et la machine sont facilement compatibles. Tout spécialement aujourd’hui, la photographie contribue à l’illusion d’une technologie humanisée, ouvert tant à une expression personnelle « démocratique » qu’aux mystérieux rouages du génie. En ce sens, l’appareil photo passe pour l’exemple même de la machine bienveillante, sauvegardant cet instant d’autonomie créative qui est systématiquement refusé durant le reste de l’existence de la plupart des gens. Le lyrisme à sens unique de ce point de vue apparaît si l’on considère les innombrables occasions où la photographie a servi d’outils au pouvoir bureaucratique et industriel.[1010][1010] Ce passage reprend une démonstration développée dans mon essai « Trafic dans la photographie ». Publié en français dans Ecrits sur la photographie : 1974-1986, Paris : Beaux-arts de Paris les éditions, 2013.

Si la place de la photographie dans la culture bourgeoise est aussi problématique que je le suggère ici, alors nous pourrions décider de la sortir du parti-pris artistico-historiste (art-historicist) qui domine la plupart des débats contemporains sur le médium. Il nous faut comprendre comment la photographie œuvre au quotidien, au sein de la vie de tous les jours dans les sociétés industrielles avancées : le problème est celui d’une histoire culturelle matérialiste plutôt que d’une histoire de l’art. C’est de cette façon que nous commencerons à apprendre à lire la construction et la réception des images ordinaires. Les clichés de Leslie Shedden paraissaient fournir un exemple clair des effets divers et contradictoires de la photographie sur la vie des travailleurs.

Reconnaissons une nouvelle fois que nous étions face à une curieuse archive – des éléments divisés et pourtant connectés d’un mécanisme social imaginaire. Des images qui représentent des moments immobiles dans une économie interconnectée de flux : flux de charbon, d’argent, des machines, des biens de consommation, des hommes, femmes et enfants. Des images qui sont elles-mêmes les éléments d’une économie symbolique unifiée – un trafic dans la photographie – un trafic composé de souvenirs, de commémorations, de célébrations, de témoignages, de preuves, de faits, de fantasmes. Voilà où en sont les images officielles, qui ont perpétué l’air de rien la course et la célébration du progrès. Un convoyeur mécanique remplace un troupeau de poneys. Une machine minière remplace une dizaine de mineurs. Un moteur diesel remplace une locomotive. Voilà aussi où en sont les images intimes, les images personnelles, les images familiales : mariages, diplômes, réunions de famille. On est tenté d’emblée de distinguer deux réalismes distincts : le réalisme instrumental de la photographie industrielle et le réalisme sentimental de la photo de famille. Et cependant il pourrait sembler évident que ce ne sont pas des catégories mutuellement exclusives. Les photographies industrielles peuvent être commandées, réalisées, affichées et regardées dans un esprit de calcul et de rationalité. De telles images semblent donner des vérités sans ambiguïté, les vérités utiles de la science appliquée. Mais une zone d’affects virtuellement méconnus peut aussi être atteinte par des photographies comme celles-ci, touchant à une esthétique du pouvoir, de la maitrise, du contrôle. L’optimisme public qui couvre ces photographies est simplement un substitut respectable, sentimentalement acceptable, et nécessaire idéologiquement, à des sentiments plus profonds – le voile pour une esthétique de l’exploitation. En d’autres termes, même la plus fade déclaration en mots et en images de la part du service des relations publiques d’une entreprise contient un sous-texte marqué par les menaces et la peur. (Après tout, dans un régime capitaliste, chacun risque son poste.) Pareillement, aucune photo de famille ne parvient à créer un havre de pur sentiment. Cela est spécialement vrai pour les gens qui ressentent les pressions permanentes de la détresse économique, et pour qui même la réalisation d’une photo est une dépense prudemment calculée. Il est vrai qu’il y a bien des moments où la photo surmonte la séparation et la perte, c’est là que réside une large part du pouvoir émotionnel de la photographie. Particulièrement dans une communauté minière, la vie émotionnelle est liée en permanence aux fonctionnements des instruments souterrains. Plus qu’ailleurs, une photo peut devenir sans prévenir un souvenir tragique.

Un des buts de cet essai est donc de proposer certains outils conceptuels pour une compréhension unifiée des fonctionnements sociaux de la photographie dans un environnement industriel. Ce projet pourrait tenir compte de quelques-uns des derniers conseils de Walter Benjamin, dans son développement pour un matérialisme historique comme alternative à un historisme inévitablement « du côté des vainqueurs » :

« Il n’est aucun document de culture qui ne soit aussi un document de barbarie. Et la même barbarie qui les affecte, affecte tout aussi bien le processus de leur transmission de main en main. C’est pourquoi, autant qu’il le peut, le théoricien du matérialisme historique se détourne d’eux. Sa tâche, croit-il, est de brosser l’histoire à rebrousse-poil. »[1111][1111] Walter Benjamin, « Thèses sur le concept d’histoire », Œuvres III, Folio, 2001, traduction Maurice de Gandillac.

Les termes de Benjamin prennent ici tout leur sens. Ni les contenus, ni les formes, ni la plupart des réceptions et interprétations de l’archive des exploits de l’humanité ne peuvent être présumés innocents. Et surtout, le concept même d’« exploits de l’humanité » doit être utilisé avec une insistance critique à l’ère de l’automation. L’archive doit être lue par le bas (from below), depuis une position solidaire de ceux qui sont déplacés, déformés, réduits au silence ou rendus invisibles par les machines du profit et du progrès.

Traduction : Florent Le Demazel, avec la collaboration de Louise Champiré.