Cinéma du Réel, 2016

(Ré)Versions du monde

Quelques fragments de Réel, au gré des rencontres de chacun.

Prix du court-métrage, Há Terra ! est une coproduction franco-brésilienne, et cette double appartenance va bien avec la relativisation du point de vue propre au film d’Ana Vaz.

Depuis son court-métrage A idade da pedra (L’âge de la pierre, 2013) Ana Vaz cherche à dissoudre les frontières entre humain, animal, végétal et minéral, tous reliés par la terre (aussi bien la planète que son substrat). Cette même terre est la matière première de ce qui devient dans Há Terra ! une géo-ontologie du Brésil, dont la faune, la flore et le peuple convoquent encore aujourd’hui les gestes et les motifs de la colonisation.

Coloniser, chasser et apprivoiser se confondent dans les strates que fouille la réalisatrice. Ce qui est donné à voir suspend le spectateur entre des sens divergents : dans la savane brésilienne, une caméra nerveuse poursuit une jeune femme métisse, si ce n’est plutôt elle qui se prépare à faire de la caméra sa proie. Celle que l’on croyait menacée par l’appareil s’empare ensuite d’un magnétophone pour enregistrer son témoignage, à moins qu’elle n’ait été domestiquée pour participer au tournage. Et tandis que de grands prédateurs comme le serpent et le tigre apparaissent inoffensifs derrières les grilles du zoo dans lequel ils ont été filmés, les hommes présents dans le court-métrage, ou plutôt les femmes, celle que l’on voit et celle que l’on soupçonne derrière la caméra, cessent de refouler leurs instincts et regagnent leur puissance de vie.

Le jeu perspectiviste se poursuit. Une voix off masculine, avec l’accent du Portugal, rejoue les Grandes découvertes en s’exclamant “Ramez ! Il y a de la terre !”, alors qu’une voix féminine dotée du même accent s’inquiète de savoir ce que c’est que d’être quelqu’un d’honnête. Lorsqu’on entend “Ramez !” pour la première fois, c’est curieusement la main métisse de la protagoniste brésilienne qui s’affiche. Est-ce parce que ses ancêtres auraient ramé, ou bien parce qu’elle aurait intégré quelque chose du colon ? Point de bourreau ni de victime dans Há Terra! Pas de pureté identitaire non plus : Portugais, Brésilien, colon, colonisé, européen et indigène s’y trouvent entremêlés. C’est une pensée sauvage qui se déploie à l’écran. S’il y a bien un art (voire un être) brésilien, celui-ci ne s’érige qu’en dévorant ses multiples matrices contradictoires, à l’instar du manifeste anthropophage d’Oswald de Andrade.

C’est de l’inconstance de l’âme sauvage qu’émerge l’acte créateur d’Ana Vaz. Les forces telluriques qui attisent la dynamique de Há Terra! sont insoumises à la linéarité. Le récit fragmentaire avance par collage, ou bricolage, faisant appel à la fois à l’exotisme des toiles de Rugendas, le peintre allemand ayant arpenté le Brésil au XIXe siècle, et aux archives sonores de Francisca, de Manoel de Oliveira (renvoyant pour sa part à la morbidité de l’aristocratie portugaise).

Sur l’un des campements présents dans Há Terra!, on distingue le drapeau du Mouvement des Sans-terre, qui fait valoir le droit d’occuper des terres non cultivées. La jeune métisse explique qu’un major de l’armée ayant acheté la moitié des terres de la région finit par en posséder la totalité en chassant la population qui vivait sur l’autre moitié. Ce genre d’épisode est si fréquent au Brésil qu’il ne surprend guère. On se demande, tout de même, si le perspectivisme du film n’aurait pas empêché la réalisatrice de prendre position vis-à-vis de ces rapports de force agissant sur le territoire. Si d’une part son approche risque de glisser dans l’indifférence où tout s’équivaut, elle peut d’autre part inciter le spectateur à mobiliser son caractère sauvage dans le sens qui lui semblera pertinent. Há terra! refuse d’indiquer un chemin clair à suivre. “La création n’est pas une compréhension, mais un nouveau mystère”, dirait Clarisse Lispector, en phase avec Oswald de Andrade, qui soutient quant à lui que “le déterminisme n’est absent que là où il y a mystère”. C’est sûrement de cette énigme incontrôlable et imprévisible qu’Ana Vaz envisageait de recueillir les effets lorsqu’elle choisit de tourner son film avec de la pellicule 16mm périmée.

Le film s’assume en tant que tel. Les tâches blanches qui surgissent ça et là à cause de la décomposition de la pellicule rappellent qu’avant de donner l’impression de profondeur, l’image est une surface plane. L’effet d’étincelle provoqué par la présence de quelques extraits de pellicule voilée souligne qu’il est aussi question d’une écriture de la lumière. Et, enfin, les quelques secondes pendant lesquelles le défilement d’une amorce de pellicule (non exposée) est donné à voir et à entendre affirment à la fois le support filmique en soi et la dimension sonore du cinéma, tout en mettant en exergue son caractère essentiellement mouvant.

Vitor Zan

A ceux qui ont eu l’indescriptible bonheur de lire la correspondance d’Ingeborg Bachmann et Paul Celan (Le temps du cœur, traduction de Bertrand Badiou au Seuil, 2011), on peut souhaiter que le film de Ruth Beckermann sorte bientôt en salles. Récompensé par le prix international de la Scam, Die Geträumten porte au cœur de sa forme le problème de l’incarnation de la langue des deux poètes. Ni une reconstitution documentaire ni une adaptation fictionnelle, le film trouve son rythme dans une remarquable économie de plans et dans le pari d’une mise en scène originale : se tenir simultanément au plus près des lettres de Bachmann et Celan, lues et enregistrées par deux jeunes gens dans un studio de la maison de la radio de Vienne, et dans la distance que ce dispositif impose nécessairement – parce que le présent de l’énonciation n’est pas le temps de l’écriture, que les corps qui se tiennent face aux micros ne prétendent pas être Bachmann et Celan. C’est dans cet écart et cette proximité à un matériau littéraire composite et discontinu, dont il a d’abord fallu faire un montage, que Beckermann a conçu cet échange épistolaire à voix haute, jusqu’à inclure dans son choix de textes les lettres non-envoyées de Bachmann, comme les traces de la difficulté des mots à trouver leur voie jusqu’à l’être aimé et perdu.

Beckermann réalise un film sur la sensation d’un monde ouvert par la lecture de ces lettres, sur la possibilité pour ces mots écrits voilà plus de cinquante ans de résonner dans la gorge de deux jeunes gens, Anja Plaschg, que l’on connaît comme chanteuse et musicienne sous le nom de Soap and Skin, et Laurence Rupp, comédien du Burgtheater. La cinéaste travaille avec des acteurs pour la première fois : elle les dirige non seulement dans les scènes de studio mais aussi dans les « temps morts », quand tous deux errent dans les couloirs et salles de la maison de la radio, et fument avec volupté, évoquant pêle-mêle la difficulté d’être artiste et les méandres de la création, les tatouages et la musique contemporaine. L’entièreté du film se déroule dans ce lieu clos et comme hors du temps du bâtiment de la radio, alors même que Beckermann avait d’abord imaginé monter la bande son de ses lecteurs avec les lieux habités par Bachmann et Celan. Mais dans ces images, la présence spectrale des absents aurait été trop écrasante, elle leur aurait édifié un tombeau. Quand Pere Portabella filme à Grenade la demeure du poète Garcia Lorca (Mudanza, 2008), aucune parole ne peut couvrir la présence bruissante des fantômes. Beckermann préfère susciter le souvenir des disparus dans la possibilité pour leurs mots de traverser le temps et de s’incarner dans le présent de deux jeunes gens d’aujourd’hui. Cette mise en scène, minant tant la forme documentaire que la tentation de la fiction, répond à une double obsession : d’une part, placer en son centre la langue des poètes, avec ses détours, ses errances, son mutisme aussi parfois ; d’autre part, se tenir au plus près des corps, comme si les mots pouvaient s’imprimer à même la peau, quand la caméra, en parfaite synchronie avec la voix, reste fixée en plan serré sur le visage qui s’imprègne de l’émotion du texte. Cela est vrai surtout d’Anja Plaschg, actrice qui n’eût pas déparé chez Marker, icône dont la photogénie irradie le plan ; mais Laurence Rupp, moins perméable en apparence à la litanie des mots, semble lui-même accuser le poids du temps et de la mélancolie qui terrasse Celan dans ses dernières lettres. Il résulte de tout cela une forme qui oscille entre le Kammerspiel et la fugue : le récit épistolaire de deux jeunes gens que tout sépare quand ils se rencontrent à Vienne en 1948 – lui vient d’une famille juive de Czernowitz qui a péri dans les camps, tandis qu’elle a pour père un membre de la première heure du NSDAP – s’enrichit ici de l’épaisseur du temps et du trouble de ses lecteurs. Dans ce passage du texte à l’image, le film éprouve la possibilité d’incarner ces lettres au présent sans recourir à la fiction d’une adaptation.

Cette forme n’est pas sans résonner avec l’œuvre de Beckermann, qui n’a cessé de tisser avec délicatesse les fils biographiques et historiques de la mémoire de la guerre en Autriche, du côté des vaincus comme du côté des bourreaux, depuis le fascinant portrait de Franz Weintraub exhumant le souvenir de la Vienne d’avant-guerre dans Retour à Vienne (1983) jusqu’A l’Est de la guerre (1996), quand Beckermann questionne d’anciens soldats de la Wehrmacht lors d’une exposition sur les crimes nazis perpétrés sur le front Est, laissant en hors-champ les images proprement dites des massacres. Cette collecte des traces et des témoignages rencontre aussi une quête intime, et nul doute que la cinéaste a trouvé dans les lettres des deux poètes un écho à son propre cheminement vers le pays de son père, natif lui aussi de Czernowitz, dans Le Pont de papier (1987), ville au cœur d’un territoire aux frontières successivement redéfinies par les tribulations de l’histoire et des guerres. C’est dans le jeu de ces correspondances, épistolaires et mnémoniques, que Die Geträumten emprunte son titre à l’une des lettres de Bachmann et suggère la possibilité pour le film de créer l’espace tangible d’une rencontre, entre les amants séparés et leurs lecteurs contemporains, aussi bien qu’entre eux et nous.

Alice Leroy

En exergue de Sfumato, Christophe Bisson inscrit la référence obligée, Léonard : « Veille à ce que tes ombres et lumières se fondent sans traits ni lignes comme une fumée. » La peinture que le film montre à l’œuvre, celle de Bernard Legay, a pourtant peu à voir avec l’art pictural renaissant. Oublieuse de toute mimésis, elle pousse plutôt à son comble le geste matiériste, au point de confondre les moyens de la composition avec la décomposition des éléments – polystyrène liquéfié, pétri puis figé en des formes évoquant tous les tourments de la substance, ou bien usage du moisi parvenant à une indiscernabilité de la touche et de la tache, comme si la peinture n’était plus possible qu’à la condition de s’identifier avec la déréliction de la matière – le lichen comme horizon de l’art. Le peintre s’en expliquera peu, sinon lors de brefs passages peut-être un tantinet trop oraculaires (surtout qu’en ces moments sa bouche, l’instance de l’énonciation, reste invisible), brandissant tout l’attirail moderniste d’un art cruel voulant que les déchirures de la forme sourdent d’une chair meurtrie qui hurle en silence. Legay, autrement, fait la bête, le créateur sauvage, et le film se veut moins cueillette de discours que recueillement devant les gestes de l’œuvre. Celle-ci n’est que rarement exposée en pied, frontalement. Bisson ne fait pas dans l’album ou le port-folio, comme tant de portraits d’artiste. Mais il ne détaille pas plus le processus créatif en ses différentes phases, façon Le Mystère Picasso. Plutôt que le fait ou le faire, l’intéresse la rencontre entre deux corps également opaques et butés : une matière qui résiste, une silhouette qui se tait, deux masses qui s’empoignent et équilibrent la forme et l’informe. Sfumato semble moins inquiet de l’Art que de l’appartenance au monde ménagée par le geste créateur ; malaxer des matériaux rétifs tout en respectant leur complexion propre, leur donner la forme qu’ils appellent d’eux-mêmes, c’est apprendre à séjourner. La fin du film en témoigne. Elle montre Legay, seul et comme sourd, en haut d’un mont sicilien, contemplant les étendues telluriques et célébrant ses noces avec le jaillissement de l’être. Le terme sanctionne moins l’achèvement d’une œuvre que l’aménagement d’un habiter. Créer, c’est résider.

Si bien qu’on ne sait trop si, en définitive, l’injonction léonardienne ne s’adresse pas plus à Bisson qu’elle n’illustre Legay, comme si le cinéaste avait tenu à inscrire cette maxime au fronton de son film pour que, par magie, son effet s’imprime sur l’image. Le problème, alors, est de traduire une technique picturale – un fondu du trait et de l’aplat chromatique – dans l’appareil cinématographique, qui ne procède pas par touches. Et à vrai dire le spectateur, aiguillé par cet indice initial, ne sait jamais trop vers où porter son regard pour chercher la trace de ce sfumato. La fumée n’est pas le flou, dont d’ailleurs Bisson n’use guère. Et aucun brouillard insistant ne fumige l’image. Il est toutefois un effet, sensible mais difficilement nommable, qui traverse le film sans avoir de lieu propre : une sorte de gazéification de l’image, comme si en émanait une buée, une vapeur à condensation variable. De là l’espèce de moiteur cotonneuse qu’exsude Sfumato. C’est ici que Bisson retrouve Léonard, dont le style atmosphérique cherchait deux points d’indiscernabilité – entre le trait et le coloris, mais aussi entre le solide, le liquide et le gazeux, soit l’hésitation de la matière devant l’état qu’on lui demande de prendre. Sfumato, à ce titre, est l’un des rares films authentiquement brumeux.

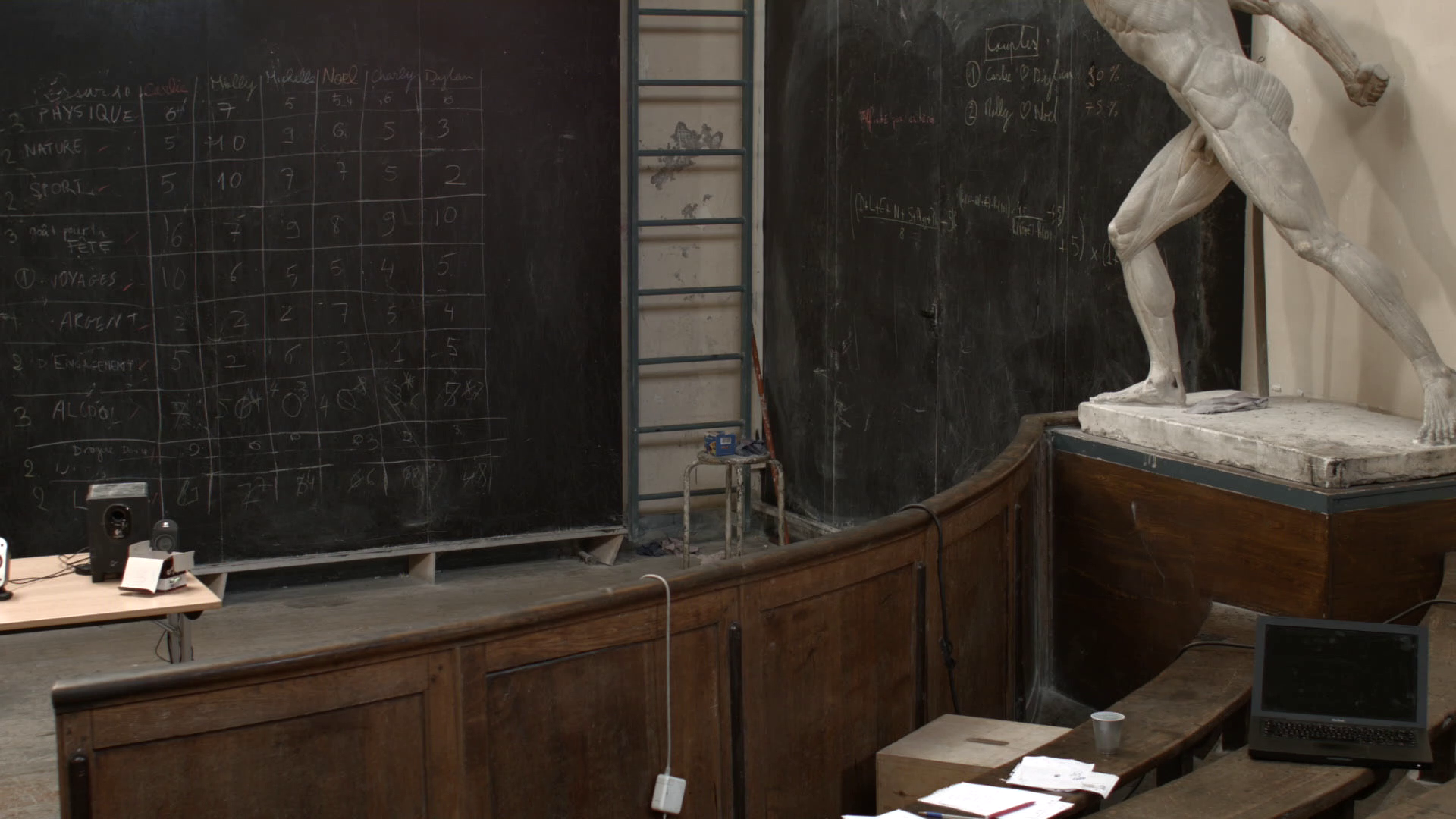

Desire for Data en est presque aux antipodes. Le film de Bisson épouse l’étoffe du monde et plonge dans l’épaisseur de l’être. Celui de Neïl Beloufa (se) joue d’une analyse qui le décortique et le met à distance. Deux types de données : celles, primaires, de la donation du monde ; celles, abstraites, de sa mathématisation. Desire for Data est biface. L’un de ses versants prend place dans un village canadien situé aux abords des montagnes, plus précisément dans le jardin abritant les agapes d’une bande de jeunes rivalisant d’esbroufe et trompant l’ennui par le beer-pong ou d’hasardeuses tentatives de séduction. Beloufa a filmé l’une de ces fêtes ostentatoires, et interviewé certains de ses protagonistes, sans craindre de trop souligner l’imbécilité flagrante de certains de leurs propos – le spectateur a parfois l’impression qu’on lui donne en pâture quelques Nord-Américains dont il pourra allègrement se moquer, pour son plus grand plaisir mais non sans le conforter dans une position ambivalente. Ce premier pan du film, microscope de la bolossitude, a quelque chose d’une anthropologie du yolo. C’est de lui que seront extraites les données donnant sa matière à l’autre partie, logée dans un amphithéâtre en France et mettant en scène quelques jeunes matheux regardant progressivement les bandes pour, à l’aide d’équations vertigineuses, spéculer sur les probabilités de chope. Asymétrie troublante, qui fait des Canadiens un peu couillons les cobayes d’un esprit français – on reconnaîtra dans cet échange inégal la fierté nationale habituée à mordre analytiquement dans autrui (cela fait longtemps que la France s’est fait une spécialité de disserter sur son dehors). Le centre du film n’est pas pour autant dans cette douce moquerie. Sa cible serait plutôt la computation des données, ce désir forcené, propre à l’âge de Big Data, de mettre le monde en chiffres pour l’arraisonner par les voies du calcul. Et ce que met en scène Desire for Data, c’est l’affolement des mathématiques, la déconnade du codage informatique du réel. Aussi s’amuse-t-il à multiplier les anomalies et autres dérèglements – tel cerf broutant les fleurs d’un balcon, et dont l’apparition n’est nullement motivée, ou telle déviation imprévue du désir, qui fait capoter toutes les calculatrices. Film-jeu, Desire for Data ne fonctionne qu’à condition de se mettre en crise et à distance (le style visuel lui-même sent l’ironie à plein nez). La chose peut parfois sembler lassante, ou ne déboucher que sur des rires déçus, sinon faciles. On lui reconnaîtra toutefois le mérite d’avoir inventé un nouveau type de documentaire, comme documentation des fantasmes plutôt que comme enregistrement de ce qui arrive et se dit. Documentaire abstrait, théorique, passant par un dispositif de laboratoire plutôt que par une visite au réel, et disant en creux que la position de savoir exige l’absentement du monde, ou sa mise en éprouvette. On comprend que le film pousse si volontiers à la blague, au risque de trop draguer ; c’est que ses prémisses sont véritablement tragiques.

Gabriel Bortzmeyer