Cinéma et papillons encadrés

Petit manuel d’entomologie filmique

En apparence, tout oppose le cinéma et ces surannés papillons encadrés fleurant bon les atmosphères poussiéreuses et l’esprit bourgeois d’appropriation dans lequel Roland Barthes avait reconnu, à l’occasion d’un texte sur Jules Verne, « un moment dialectique dans l’asservissement général de la Nature[11][11] Roland Barthes, Mythologies, Œuvres complètes, tome I (1942-1961), édité par Éric Marty, Seuil, Paris 2002, p. 732. » : épinglés, nomenclaturés, transformés en décoration d’intérieur. Il aura fallu, à la suite de la publicité des nouvelles thèses zoologiques d’Alfred Russel Wallace ou Charles Darwin (mais le mouvement est enclenché quelques décennies avant), la démocratisation de l’activité du naturaliste dans l’Angleterre de la Révolution industrielle – mélangée de luttes théologiques sérieuses – pour que « l’aurélisme » (du nom latin qui désigne dans la langue de Shakespeare la chrysalide du papillon) se répande, avec ses collections et ses images en tous genres, aquarelles ou gravures, comme un feu de brousse dans les classes sociales aisées à loisirs puis les classes moyennes (revues, clubs)[22][22] Sur ce point, cf. Romain Bertrand, Le Détail du monde. L’art perdu de la description de la nature, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’Univers historique », 2019, p. 15-98.. Longtemps les insectes n’avaient été vus – et ils le resteront encore souvent – que comme des petites bêtes nuisibles et superflues qui n’intéressaient que quelques savants un peu toqués (G. H. Borowski, C. W. Hahn, P.-A. Latreille).

Les choses sont, comme souvent au cinéma, un peu plus subtiles. Nos petits cadres en viendront vite ainsi à vectoriser, par-delà bien des contradictions, des puissances d’invention figurative éminentes. Ne pourrait-on d’emblée les rapprocher des boules à neige ou autres bateaux en bouteille de Walter Benjamin (Sens unique, Une enfance berlinoise) : énergies visualisantes ? Car cela est peut-être, du bout des doigts, ce qui transparaît dans certaines aussi de ses lettres : un paradigme pour les arts de la vue. Ce que l’on peut voir de tous les côtés augmente la vision ; ce que l’on peut manipuler, mais dont on ne peut pas toucher les images ; ce qui finalement reste inaccessible tout en étant si offert à la vue. N’est-ce pas, dans ces objets mêlant la nostalgie de l’enfance à l’esprit de mauvais goût, rien moins que la définition même de l’aura qui serait en jeu ?

Cadres ornementaux (le cadre dans le film)

Le premier régime d’intervention cinématographique du cadre à papillons est – comme on s’en doute – le moins enthousiasmant. Dans cette économie, il ne prend à sa charge aucune stratégie visuelle particulière. En voici deux exemples dans Le Portrait de Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray, 1945) d’Albert Lewin ou La Vie est belle (It’s a Wonderful Life, 1946) de Frank Capra [Fig. 1]. Ni cadrage ni montage, ni dialogues ni fable n’attirent particulièrement l’attention sur eux. Ils sont des éléments du décor, des accessoires de plateau. Se contentent d’être là. Comme encore dans Uniformes et jupons courts (The Major and the Minor, 1942) de Billy Wilder ou All I Desire, 1953) de Douglas Sirk, voire dans Le Roman de Mildred Pierce (Mildred Pierce, 1945) de Michael Curtiz où le cadre est pulvérisé en autant de portions individuelles tout autour d’un miroir voussé [Fig. 2], ils restent tout au fond, retenus dans l’arrière-plan. On les remarque à peine ; ils ne s’imposent jamais sur le devant de la scène figurative. L’œil ordinaire – il en va sans doute différemment de l’amateur (ou du théoricien : deux gouvernements de malice) – glisse sur eux avec une débonnaire indifférence. Dans certains films, comme Celui par qui le scandale arrive (Home from the Hill, 1960) de Vincente Minnelli, ils sont remisés en vrac dans un grenier d’antiquailles où presque personne ne va plus [Fig. 3].

Fig. 1 Le Portrait de Dorian Gray (Albert Lewin, 1945) / La Vie est Belle (Frank Capra, 1946).

Fig. 2 Le Roman de Mildred Pierce (Michael Curtiz, 1945).

Fig. 3 Celui par qui le scandale arrive (Vincente Minnelli, 1960).

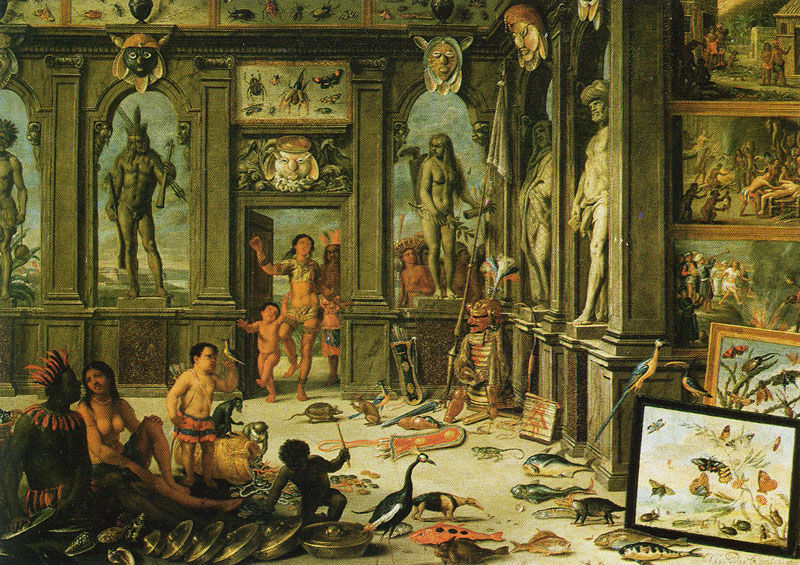

Le cinéma classique hollywoodien, obnubilé par le bien cadré, sans traces ni jointures, sans rien qui dépasse, en aura été un grand consommateur – y voyant peut-être l’ un des portraits de son idéal formel de mise en ordre du monde par l’être humain « comme maître et possesseur de la nature ». On n’en finirait pas de citer les films dans lesquels on trouve par places, accroché généralement sur les murs d’une riche demeure (salon, chambre à coucher, hall d’entrée), ce symbole bien-pensant du benoit triomphe victorien ou du cossu renfermé en général, comme le sont à titre égal la mappemonde ou la lampe Tiffany. L’origine de ces cadres remonte aux anciens cabinets de curiosités de la Renaissance, contemporains des débuts de l’exploration et du recensement cadastraux du visible ainsi que des premiers traités naturalistes avec gravures consacrés aux insectes (Ulisse Aldrovandi). Le peintre anversois Jan van Kessel, à qui l’on doit de nombreuses études d’insectes très minutieuses sur cuivre, a représenté plusieurs cadres entomologiques dans trois des panneaux centraux de son allégorie des quatre continents (1664-1666) conservée à l’Alte Pinakothek de Munich [Fig. 4].

Fig. 4 Les Quatre continents – America [panneau central] (Jan van Kessel, 1666).

Pendant plus de trois siècles, le marché des collectionneurs d’insectes organisa méticuleusement une véritable hécatombe aux quatre coins du globe parmi les rangs des lépidoptères et autres scarabées.

Sur une longue table de palissandre gisaient étendus, les uns sans mouvement, les autres s’agitant dans les dernières convulsions de l’agonie, un nombre infini de beaux papillons. Un instrument aigu traversait leur corps palpitant, et l’homme, ou pour mieux dire le bourreau qui les torturait ainsi, et que l’on nommait un naturaliste, semblait attendre avec impatience leur dernier soupir. Alors il les clouait joyeusement près d’un millier d’autres martyrs, les nommait et les étiquetait au fond d’énormes boîtes de liège richement encadrées. Le même instrument de supplice traversait encore leur cadavre, et attestait des souffrances qui étaient venues mettre fin à leur existence[33][33] Louise Leneveux, « Histoire de papillon », Journal des demoiselles, 23e année, 1855, p. 242. !

Certaines fois, des faussaires n’hésitaient pas à fabriquer de toutes pièces des spécimens gynandromorphes, très rares dans la nature (la dissymétrie est généralement sexuelle à l’intérieur d’une même espèce), en collant sur un papillon l’aile arrachée à un autre ou en bouturant deux moitiés de papillons, souvent sur des animaux encore frétillants, allant très loin dans la cruauté :

Il avait pris un mâle et une femelle vivants, et coupé délicatement, et obliquement, avec un scalpel, le mâle d’abord, la femelle ensuite ; une fois l’opération terminée, il avait joint la moitié du mâle à la moitié de la femelle. Le peu de vie qui restait aux insectes avait permis que s’effectuât une sorte de greffe[44][44] Eugène Le Moult, Mes chasses aux papillons, Paris, Pierre Horay, 1955, p. 231..

Le registre décoratif du cadre à papillons n’est pour autant pas complètement dénué d’importance pour l’analyse filmique. Il promet déjà des liaisons plus pénétrantes – que l’on va voir dans un instant – avec les images cinématographiques. Ainsi n’est-il pas rare que les papillons encadrés soient coloriés à la main pour en rehausser les couleurs naturelles, tout comme, à leurs débuts, la photographie (Antoine Claudet) puis le cinéma muet (le pochoir, la teinture) ont usé abondamment d’un tel artifice, qui n’a rien d’un souci de réalisme, mais relève pleinement de l’esthétisme puisque le geste fait signe vers la peinture et, pour les images, vers « leur migration et leur perversion, leur travestissement, leur différence déguisée[55][55] Michel Foucault, Dits et écrits, « La peinture photogénique », tome II (1970-1975), Paris, Gallimard, 1994, p. 707. », par quoi elles étaient désormais en mesure, plus que de tromper le spectateur, de « se tromper les unes les autres[66][66] -Ibid., p. 708. ».

Mais tout cela reste très général et ne concerne aucun film en particulier, ni même aucun film tout court.

Cadres narratifs (le film par le cadre)

Le cadre à papillons peut posséder également une fonction narrative. Il intervient alors dans le film sur un mode plus complexe.

1.

Le Silence des agneaux (The Silence of the Lambs, 1991) de Jonathan Demme fournit un exemple intéressant d’une promotion fabulaire optimale. Tout d’abord, les cadres à papillons y sont expressis verbis dissociés de la seule sphère ornementale et domestique au bénéfice d’une prise en charge fonctionnelle : ils jonchent le bureau de deux entomologistes qui ne seront pas pour rien dans l’avancée de l’enquête [Fig. 5].

Fig. 5 Le Silence des agneaux (Jonathan Demme, 1991).

Les scientifiques en question sont interrogés par l’agent Clarice Sterling qui leur demande d’identifier à quelle espèce de papillon appartient la chrysalide découverte dans la gorge d’une des victimes d’un tueur en série surnommé « Buffalo Bill ». La connaissance de cet insecte – un sphinx à tête de mort – jouera un rôle décisif dans l’intrigue en ce qu’elle permettra de mettre les agents fédéraux sur la piste du criminel : l’espèce n’est pas indigène mais est importée d’Asie (du moins dans cette variante du phylum) ; on doit donc identifier les acheteurs. Le rôle narratif des papillons est accentué par la portée symbolique interne du détail dans le scénario : le tueur prélève la peau des femmes qu’il assassine pour s’en faire une « tunique », obsédé par une identité sexuelle perturbée et l’incapacité à changer concrètement de sexe (il n’est pas en mesure d’assumer un traumatisme refoulé). La peau de ses victimes subit aussi un processus de thanatopraxie, tandis qu’il entend passer, par une sorte de cocon d’épiderme, du stade larvaire inaccompli (masculin) à l’imaginal pleinement réalisé (féminin). La naturalisation pallie ici la nature.

Le motif du cadre à papillons sur le mur sera éclaté puis disséminé tout au long du film, où telle de ses propriétés sera convoquée en connexion avec la trame couturière : papier peint de l’atelier de modéliste d’une des jeunes femmes enlevées, tableau représentant un papillon et papillon posé sur une bobine de fil chez le tueur, etc. [Fig. 6]. Cette étape est décisive : nous verrons par la suite que les échelons esthétique et théorique reposent, dans leur excellence, sur une dispersion et une contamination analogues (mais extra-narratives).

Fig. 6 Le Silence des agneaux (Jonathan Demme, 1991).

Le film montre clairement qu’un niveau supérieur de signification est engagé par le cadre à papillons et que les papillons – comme de nombreux insectes – sont susceptibles de tenir au cinéma un rôle visuellement plus ambitieux que le simple emploi narratif, que le scénario seul pourrait porter tout aussi bien. Sa dislocation figurative dans le film incite d’ailleurs à y voir une manière de dilution où l’objet (filmé) cède la place au travail (filmant). Le papillon de Demme est – rappelons-le – un Acherontia atropos. Le détail se trouve déjà dans le roman de Thomas Harris, mais pour le cinéma il revêt un sens bien particulier : S. M. Eisenstein y a vu, dans la nouvelle de Poe « Le sphinx » (1846), l’invention du gros plan cinématographique[77][77] Sergueï M. Eisenstein, Mémoires, tome 3, trad. fr. Jacques Aumont, Paris, UGE, coll. « 10/18 », 1986, p. 25..

2.

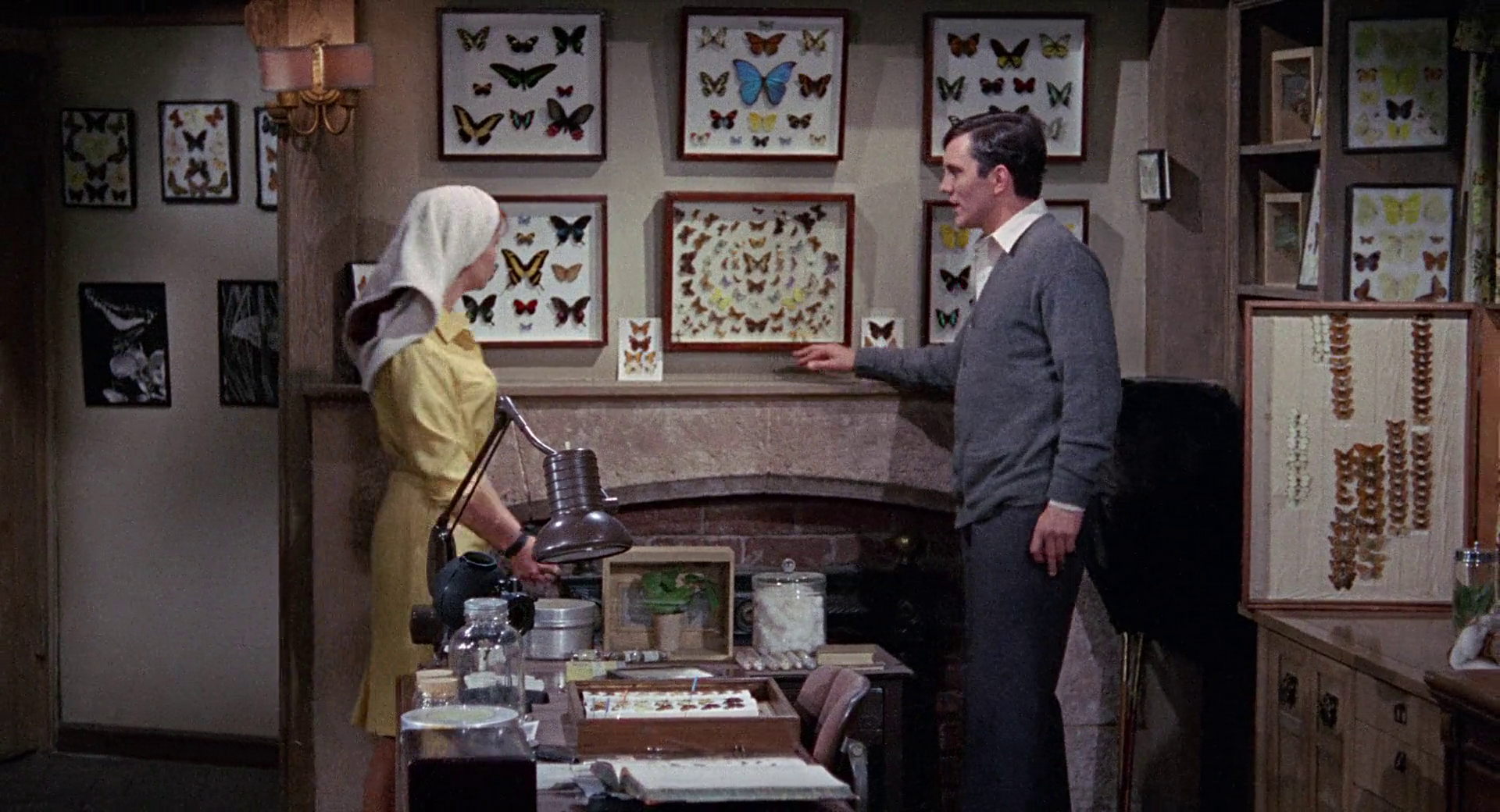

Le Silence des agneaux accomplit des potentialités insuffisamment exploitées dans L’Obsédé (The Collector, 1965) de William Wyler, avec lequel le cinéaste comptait faire son retour sur le devant de la scène internationale. L’Obsédé, tourné en Angleterre après Le Voyeur (Peeping Tom, 1960) de Michael Powell, met en images la passion amoureuse de Freddie Clegg, un employé de banque réservé, propriétaire d’une camionnette et passionné de chasse aux papillons, pour une jeune étudiante en histoire de l’art, Miranda Grey. Il l’enlève, puis la séquestre dans la cave de la maison qu’il vient récemment d’acquérir. À l’étage se trouve le bureau dans lequel il passe son temps libre à encadrer ses trophées lépidoptériques, et qu’il fera visiter à sa victime [Fig. 7].

Fig. 7 L’Obsédé (William Wyler, 1965).

Dans L’Obsédé, la collecte de papillons joue pleinement son rôle métaphorique (tout comme les oiseaux empaillés de Psychose [Psycho, 1960] qu’Alfred Hitchcock venait de tourner – autre source du film) : il en va de Miranda – son prénom nous fait retrouver les cabinets de merveilles (mirabilia), elle est une image à préparer pour être admirée – comme des insectes dont Freddie ne peut jouir qu’une fois chloroformés (c’est d’ailleurs ce qu’il fera subir aussi à la jeune femme, dans cette même pièce précisément) et morts (elle périra un peu plus tard transie par le froid). Dans cette scène, déterminante aussi en ce qu’elle montre pour la première fois la fébrilité psychologique du ravisseur – il trépigne, il s’emballe – ainsi que son envie finalement attendrissante d’impressionner l’objet de son élection par sa sensibilité à la beauté, plusieurs plans, très bien composés, attestent visuellement de l’analogie nécrophile entre le passe-temps et l’obsession, entre la femme et les papillons, comme lorsque Miranda regarde l’amiral enfermé dans un bocal, que son visage se reflète sur la vitre d’un cadre posé sur une table ou que son départ provoque un courant d’air qui détruit les ailes des insectes apprêtés mais pas encore protégés sous le verre [Fig. 8]. On notera au passage que dans ce registre se met en place une association (culturellement éculée) entre femme et papillon que nous retrouverons dans plusieurs autres films à venir.

Fig. 8 L’Obsédé (William Wyler, 1965).

L’Obsédé ne va guère plus loin. Les cadres à papillons ne s’y émancipent pas vraiment de leur fonction ornementale, comme en atteste le générique du film, placé à la fin, dans lequel réapparaissent les papillons épinglés et les cadres en préparation, cette fois-ci pour souligner la facture du film, finalement exclus du récit proprement dit et défaisant in extremis un édifice patiemment élaboré [Fig. 9].

Fig. 9 L’Obsédé (William Wyler, 1965).

Cadres esthétiques (le film-cadre)

Dans ce troisième registre, le cadre à papillons va gagner en autonomie visuelle et attirer sur lui des stratégies filmiques plus précises et circonstanciées.

1.

Un premier exemple va montrer comment l’on passe dans un même film d’un usage narratif du cadre entomologique à sa destination esthétique. Les Petites Marguerites (Sedmikrásky, 1966) de Věra Chytilová, film burlesque, puéril et irrévérencieux, passant toutes les conventions à la moulinette, alternant couleur et noir et blanc, filtres monochromes, séquences plus ou moins expérimentales, prises de vue réelles ou animées, mouvements incongrus de la caméra, et ainsi de suite, met en scène deux femmes, toutes deux prénommées Marie, abordant le monde uniquement sous l’angle de la dinguerie.

Les cadres à papillons ouvrent une scène de séduction entre Marie II et l’un de ses prétendants [Fig. 10]. La présence de cadre à papillons dans la pièce s’intègre à première vue dans une optique naturaliste plus vaste, dont le décor fait l’inventaire : pommier extravagant, herbiers collés au mur, lit recouvert de pelouse et de fruits, tapisserie florale. Aussi, le cadre commence-t-il par être un outil narratif dans une scène sentimentale. Mais est-ce là tout ? On remarquera d’abord que Chytilová intercale régulièrement dans son montage plusieurs inserts sur les papillons comme si nous les voyions depuis l’intérieur de leur boîte – sans la médiation de la paroi vitrée laissée imaginairement derrière nous (et dont le rôle était si important, narrativement parlant, dans L’Obsédé). Les inserts défilent au rythme des chapelets de notes égrainés au piano, tout au long de l’épisode au cours duquel Marie II se déshabille en minaudant devant les cadres accrochés au mur. Elle place ensuite un cadre plus petit, à de deux papillons, devant sa poitrine dénudée, et un troisième insecte épinglé devant son sexe. Le changement d’échelle des prises de vue sur les papillons (qui continuent de défiler à toute allure), du plan rapproché au très gros plan, transpose dans la forme du film l’avancée de l’homme vers la jeune femme, tel un animal butineur, soulignant une tension sexuelle de plus en plus pressante [Fig. 11]. Le film réussit là une admirable synthèse figurative du regard masculin sur la femme : la femme, objectivée par le désir de l’homme, est un papillon entre des papillons naturalisés, mais aussi – pour concéder à un lexique tout aussi usé – une fleur à cueillir, comme le veulent toute la botanique du lieu et la couronne végétale sur son crâne (le papillon – selon Lebrun Pindare – est une fleur volante).

Fig. 10 Les Petites Marguerites (Věra Chytilová, 1966).

Fig. 11 Les Petites Marguerites (Věra Chytilová, 1966).

C’est le moment que choisit notre enjôleur pour venir prendre entre ses doigts le papillon dissimulant le mont de Vénus de sa chère et tendre, en l’arrachant à son support (l’allusion érotique est désormais explicite). « Cueillir le papillon » : la composition est à son paroxysme. Las, il déclenchera aussi, par une mystérieuse tectonique, le déséquilibre d’un cadre accroché au mur, mettant fin à toute l’entreprise [Fig. 12]. Marie II se servira d’un autre cadre pour cacher ses fesses et lui tourner le dos. Dans cette scène, aucun cadre à papillons ne semble donc avoir de vitre. Cette absence de verre répétée, et soulignée (par le filmage, la scénographie), n’est pas anecdotique. Dans le reste de la scène, le visage de Marie II, derrière lequel est accroché le cadre, est filmé avec un aspect troublé. Le balancement de la caméra lui confère un aspect vitreux, comme par l’effet d’une séparation translucide entre elle et le spectateur occupant exactement la place imaginaire de la caméra et de la vitre de son objectif. Le verre est déporté des cadres à papillons vers la présence appuyée de la machine. Moralité : un film fonctionne comme un cadre à papillons, dont les personnages sont les insectes. Les êtres humains sont encadrés par la caméra. Il n’y a plus qu’un seul verre : celui, renforcé formellement, de l’appareil de prise de vues.

Fig. 12 Les Petites Marguerites (Věra Chytilová, 1966).

2.

Chez Chytilová, le cadre à papillons crucifiés a encore, en-deçà de son rôle esthétique, un usage narratif et est clairement distingué comme un objet – parmi d’autres objets (chaises, bouteilles, etc.) – de la diégèse. La Marque du tueur (Koroshi no rakuin, 1967) de Seijun Suzuki va montrer des personnages filmés comme des insectes, au milieu d’insectes morts, dans un processus de « mise en boîte » au sens littéral et cinématographique du terme.

Chez Suzuki, l’apparition d’une femme séduisante et dangereuse va conduire Hanada Goro, le tueur à gages n° 3 de son organisation criminelle, au délabrement complet de son monde à grand renfort d’effets plus ou moins modernistes (plans solarisés, violents décadrages, inserts graphiques). Misako, qui a confié un « contrat » à Hanada, est associée au papillon dès que tout bascule : lorsque l’assassin rate sa cible parce qu’un papillon vient occulter la lunette de son fusil-caméra (ses ailes contre le viseur). Les scènes suivantes chez Misako affichent un intérieur aux murs recouverts de papillons naturalisés, fixés en guise de papier de tapisserie [Fig. 13]. Les papillons fonctionnent comme des symboles universels de la brièveté et de l’absurdité de la vie (ils vivent le temps de se reproduire), tandis que Misako est présentée comme vaguement nymphomane (elle aime les nymphes). Dans la culture japonaise, on le sait, l’engouement pour les insectes, coléoptères, libellules, grillons, est plus spécialement connecté à ce que Motoori Norinaga a appelé au XVIIIe siècle en commentant le Dit du Genji, la « sensibilité pour l’éphémère [mono no aware] », le « hélas ! des choses ». Comme chez Chytilová, des gros plans viennent capturer les lépidoptères presque au contact des ocelles, mais surtout l’absence de verre sur le cadre est généralisée : il n’y a même plus de cadre du tout. Tout le film, toute « l’image globale » (Eisenstein) du film devient un unique et immense cadre à papillons (un cadre sans cadre, l’écran n’est pas le tableau). Le cadre est l’univers. Ou du moins, cette image miniature de l’univers que sont – narrativement – l’appartement et – esthétiquement – le film : cadres à papillons dans lesquels le tueur va être pris au piège et que la caméra va regarder froidement se débattre. C’est ce que signale tout particulièrement le plan où l’on aperçoit Hanada parmi les papillons [Fig. 14]. Un peu avant, Misako lui avait demandé « où elle devrait l’épingler » et l’avait piqué avec une aiguille empoisonnée. Ailleurs, d’autres papillons sont suspendus au milieu de la pièce et retrouvent par là, sous cette forme de mobile d’enfant, un semblant de revivification. Le papillon mort est un vampire.

Fig. 13 La Marque du tueur (Seijun Suzuki, 1965).

Fig. 14 La Marque du tueur (Seijun Suzuki, 1965).

Dans La Marque du tueur, il est manifeste que nous n’avons pas affaire à une habitation pour y vivre : le moindre mouvement trop brusque – comme cela arrivera – froissera les papillons et détruira le fragile dispositif mortuaire. Il s’agit plutôt d’une manière de salle de muséum. Scénographie précaire où, comme sur tout tournage également, tout doit rester en place et où il importe de bouger, certes, mais sans rien défaire. Le cadre à papillons, c’est le cadrage, c’est le plan. Dans le gros plan sur Hanada évoqué précédemment, les papillons donnent l’impression d’être directement collés sur le verre de l’objectif photographique (la prise de vue est verticale : contre-plongée, par-dessous une table en verre où sont posés les papillons et au-dessus de laquelle parle l’acteur). Toutes les images sont enregistrées exactement comme les inserts de papillons. L’être humain n’a plus droit à aucun traitement de faveur. Il n’y a plus d’homme à l’image, juste un papillon bien incongru mais très exactement où il doit être – une fête pour le naturaliste.

Cadres théoriques (le film-papillon)

Dans le dernier régime filmique du cadre à papillons, ceux-ci vont devenir un site théorique pour la pensée en images du cinéma sur lui-même.

1.

Dans Deux mains, la nuit (The Spiral Staircase, 1945) de Robert Siodmak, nous rencontrons un cadre à papillons apparemment tout ce qu’il y a de plus conventionnellement et prosaïquement ornemental. Il se trouve dans la riche demeure amidonnée (faisans empaillés, défense d’éléphant sur un manteau de cheminée), mais au sombre climat, où une jeune femme muette vient se faire engager comme soubrette, tandis que le village est terrorisé par un meurtrier qui jette son dévolu sur des infirmes du beau sexe. Mais, si l’on regarde d’un peu plus près, on constatera ce qui finit par sauter aux yeux : le cadre est accroché à l’envers [Fig. 15].

Fig. 15 Deux mains, la nuit (Robert Siodmak, 1945).

Faut-il y voir une intention, une erreur du décorateur passée inaperçue, une étourderie constatée mais laissée telle quelle, et si oui pour quelles raisons ? Peu importe en réalité. Seul compte que ce soit ce que nous trouvons dans l’image. Tant qu’à fictionner, préférons sans doute ceci, plus économique car il ne repose que sur ce que l’on a sous les yeux : l’image a retourné le cadre. Nous pouvons dès lors essayer d’imaginer – si tant est que la logique des images soit accessible à l’esprit humain – à quelles fins, ou du moins à quelles fins qui satisfassent l’analyse.

Dans un cadre entomologique, les papillons ne sont pas aussi morts qu’on le croit. Ils peuvent bouger. Ces imagos défuntes ne laissent pas, par la bande, d’être des images du mouvement (l’effritement sous l’action du temps par exemple). Et pourquoi pas une manière de variante de ce qu’André Bazin, à propos de l’image cinématographique, avait appelé la « momie du changement[88][88] André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ?, « Ontologie de l’image photographique » (1945), tome I, Paris, Éditions du Cerf, coll. « 7e Art », 1958, p. 16. Il y a deux paradigmes de la momie : la version immobile de l’archéologie, la version morte-vivante du fantastique. Le cinéma renouvelle celui-là. ». Les papillons retournés signaleraient ainsi la puissance propre du cinéma à animer ce qui matériellement commence par être statique et immobile : des photogrammes. Photogrammes-papillons taxidermisés qui, en réalité, n’ont jamais cessé depuis le début de pouvoir être mus, puisque le cinéma n’est pas de la simple photographie animée après coup : les papillons ont tous commencé par être vivants. Les photogrammes aussi. La pensée du mouvement précède toujours la production technique des photogrammes. N’est-ce pas Warburg qui surnommait « papillons » les photographies punaisées et mobiles des planches de l’Atlas Mnémosyne, donnant à voir dans la simultanéité un montage visuel que le cinéma propose dans la succession sur fond d’écran blanc ? Les photographies de Warburg, intervenant comme méthode dans le cadre d’une pensée cinématique de l’image et de la circulation des formules visuelles d’une image à une autre, sont déjà des photogrammes.

Dans le film de Siodmak, on notera non sans intérêt que le cadre à papillons est associé dans la même scène à un autre type de « cadre » animalier, mais pour animaux bien vivants : un aquarium. Philippe-Alain Michaud, qui avait déjà rapproché l’Atlas Mnémosyne du montage cinématographique, a analysé l’aquarium comme un écran liquide[99][99] Philippe-Alain Michaud, « Aquarium, ou le cinéma liquide», Specimen, n° 8, janvier 2015, p. 25-31.. Ce type d’écran, avec ces avant-plans et ces arrière-plans, comme des lames sédimentaires, ne met-il pas en abyme un autre type de montage cinématographique, sur lequel l’habitude attire moins notre attention que le montage successif d’un plan à un autre : le montage interne par surimpressions ? Qu’est un aquarium si ce n’est des plans impressionnés en millefeuille et s’articulant dans la même image ? La puissance théorique incontestable de l’aquarium ne nous invite-t-elle pas, par sa proximité, à revoir à la hausse notre cadre à papillons et tenir son retournement pour une protestation théorique ?

2.

Le Tombeur de ces dames (The Ladies Man, 1961) de Jerry Lewis semble apporter à cette question une réponse expressément affirmative. D’une certaine manière, le cadre de Deux mains, la nuit montre à l’avance ce qui serait arrivé à celui du Tombeur de ces dames, si ce qui se passe dans la saynète dont je vais parler tantôt avait mal tourné ou avait été tourné mal. Le timide et maladroit Herbert H. Heebert, au nom parodiant celui d’un fameux personnage de Vladimir Nabokov[1010][1010] Lolita (1955) est un roman lépidoptère, et Nabokov – on le sait – un expert en entomologie (à tel point qu’il a donné son nom à certaines espèces et proposé des théories aujourd’hui confirmées sur la colonisation des Amériques par les Polyommatini). La nymphette est d’abord une nymphe qui passe de l’enfance à l’âge adulte., préposé aux tâches ménagères dans une pension pour jeunes filles où il a trouvé refuge pour fuir… les femmes, ouvre par curiosité un cadre à papillons. Ceux-ci en profitent aussitôt pour se faire la belle, ravis sans doute de pouvoir saisir une aubaine inespérée (le cadre joue également comme une métaphore du strict internat). Herbert les fera revenir dans le cadre en les sifflant (par une habile collure – et beaucoup de misogynie), puis refermera la vitre prestement. Lewis, qui ne devrait plus avoir à prouver qu’il est un remarquable manipulateur de formes, offre ici également une précieuse image de l’embaumement cinématographique et de la place de l’image projetée, envoyée, envolée dans le monde qui l’entoure : photographie qui se met à s’agiter, chatoiement qui échappe à notre contrôle, qui ne rejoint pas seulement le vaste monde mais le devient, et finit toujours par nous revenir [Fig. 16]. Avec en prime, une audacieuse réflexion visuelle sur le son – le raffut disproportionné des ailes – qui va lancer tantôt un nouveau prolongement.

Fig. 16 Le Tombeur de ces dames (Jerry Lewis, 1961).

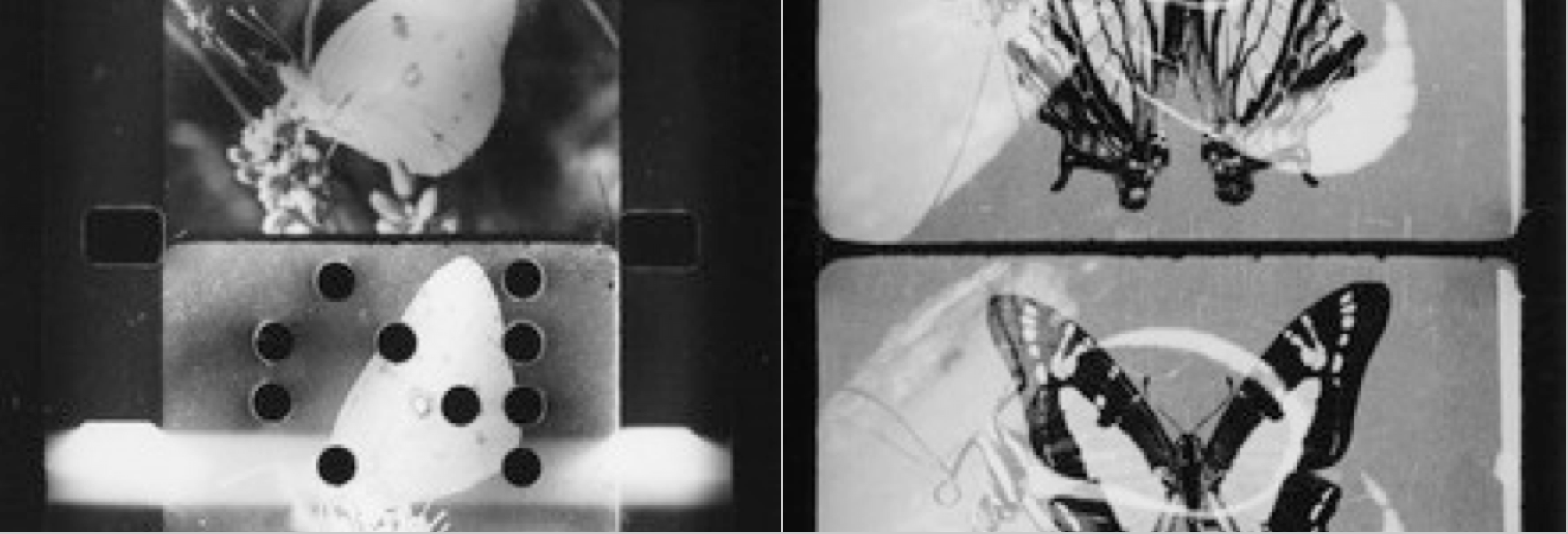

Dans Farfallio (1993), Paolo Gioli prolongera en les intensifiant ces réflexions dans le cadre du cinéma expérimental et artisanal (16 mm, caméra mécanique). Le film – dont le titre est un mot-valise entre papillon (farfalla) et scintillement (sfarfallio) – associe le battement d’ailes des papillons et l’ouverture du projecteur ronflant (c’est déjà le bruit des ailes chez Lewis) grâce auquel les images pelliculaires sont projetées et animées sur un écran [Fig. 17]. En déployant leurs ailes, les papillons en font voir la partie supérieure (la plus esthétique), puis la retirent à tout regard possible en les repliant l’une sur l’autre : les papillons déjà cinématographient le visible. Les images du spectacle apparaissent dans l’ouverture et disparaissent dans la fermeture. Les insectes – dont le velu est également rapproché par le cinéaste du sexe de la femme dans des séquences pornographiques qui viennent se superposer aux images des lépidoptères – proviennent de photographies empruntées à des livres et des albums, filmées image par image puis revigorées par le montage et la projection. Érik Bullot, dans un très beau texte, a précisé récemment quelques-uns des procédés techniques par lesquels s’opère la jonction entre morphologie entomologique et invention cinématographique :

… la différence entre papillons blancs et noirs, qui crée un effet de clignotement graphique, à la manière d’un signal, rappelant l’opposition de l’image positive et négative, fréquente dans les films de Gioli ; la séparation symétrique de l’image produite par les deux ailes du papillon qui évoque le principe du split screen, une autre figure familière du cinéaste ; les ocelles assimilés à un regard d’effroi ou de fascination par la superposition de regards humains tirés de la peinture classique ou de portraits filmés[1111][1111] Érik Bullot, « Animal flicker », Trafic, n° 109, printemps 2019, p. 5..

L’intention de Gioli était dans ses propres termes « d’ironiser[1212][1212] Paolo Gioli, in S. Toffetti et A. Licciardello (dir.), Un cinema dell’impronta, Rome, Centro Sperimentale di Cinematografia, 2009, http://cherrykino.blogspot.com/2011/03/paolo-gioli-artisan-filmmaker-free.html (extraits). » sur le clignotement (flicker) des débuts techniques maladroits du protocinéma passé ensuite volontairement dans le cinéma expérimental.

Fig. 17 Farfallio (Paolo Gioli, 1993).

3.

Paprika (Papurika, 2006), le film d’animation réalisé par Satoshi Kon d’après le roman de Yasutaka Tsutsui, va nous faire aller encore un peu plus loin – bien que les cadres à papillons y soient seulement dessinés. L’intrigue du film étant assez complexe, une brève présentation est ici nécessaire. Dans un futur proche, un nouveau traitement psychothérapeutique est inventé : grâce à une machine, l’utilisateur d’un casque neuronal peut pénétrer dans les rêves des patients et les enregistrer sous la forme de films. Pour cela, le médecin doit également être endormi. Le processus est encore testé par Atsuko Chiba qui navigue dans l’inconscient de ses sujets-témoins sous la forme de son avatar onirique : « Paprika », une jeune femme rousse dont le caractère espiègle est à l’opposé de celui de la mesurée et très rationnelle Atsuko. Elle traite en particulier un policier marqué par un traumatisme refoulé associé à une amitié révolue. Trois prototypes sont alors mystérieusement volés. Aucun contrôle d’accès n’ayant encore été installé, le voleur peut donc théoriquement manipuler les rêves de tout un chacun. À la suite d’une longue enquête le coupable est découvert et vaincu.

Ce qui m’intéresse spécifiquement est le mode opératoire de cette investigation. Comme on pouvait s’y attendre, Atsuko va utiliser son double pour retrouver les appareils subtilisés. Ses premiers soupçons se portent sur l’un des assistants, Himuro, dont le rêve récurrent d’une parade extravagante (de jouets animés, d’animaux musiciens, etc.) s’immisce dans ceux d’autres personnes. En réalité, l’inconscient de cet assistant est lui-même manipulé par le vrai coupable : le vieux président paralysé de la fondation en personne. Celui-ci a passé un pacte avec un autre scientifique qui a accepté de lui vendre son corps sain. À plusieurs reprises, Paprika lutte contre son adversaire qui, selon les rêves, prend des apparences diverses, cachalot à tête humaine ou papillons Morpho ; elle a également revêtu elle-même plusieurs identités lors de sa traque : sirène, Roi singe ou encore fée à ailes d’insectes (mélangeant lépidoptère par la forme et diptère par la texture) [Fig. 17].

Fig. 18 Paprika (Satoshi Kon, 2006).

Dans la séquence où interviennent les cadres entomologiques, Paprika, sous la forme hybride d’une femme-papillon, a été capturée par le complice du « Grand Imagier », Morio Osanai. Ce dernier l’a punaisée sur une table en bois, en une posture convenue de leçon d’anatomie (chez Rembrandt, chez Feyen-Perrin), dans une pièce aux murs recouverts par les fameux cadres [Fig. 18]. Mais Osanai, déjouant les projets du président, déchire l’enveloppe de « Paprika » pour atteindre le corps réel du docteur Chiba (dont il est amoureux) [Fig. 19]. L’image est ici explicite : le rêve est comme le cocon d’une chrysalide que l’on peut inciser pour atteindre la vérité (l’inconscient, le corps sexuel) sous les apparences : il suffit de casser son code. Mais s’il n’y avait que cela, nous ne serions pas dans un cas très différent du régime narratif, voire esthétique : le papillon comme encadrement du corps humain (en une électrisante inversion des relations).

Fig. 19 Paprika (Satoshi Kon, 2006).

Fig. 20 Paprika (Satoshi Kon, 2006).

C’est qu’il y a plus. Non seulement cette scène est un rêve, mais c’est un rêve auquel assiste le commissaire Konakawa – un ancien étudiant de cinéma qui a réalisé un film – dans une salle de cinéma et sous la forme d’un film projeté (Lacan : le rêve est un court-métrage expérimental). Et c’est en voyant Paprika en danger sur le grand écran qu’il va le traverser pour venir la sauver, en un geste dont le cinéma, de Sherlock Junior (Sherlock, Jr., 1924) de Buster Keaton à La Rose pourpre du Caire (The Purple Rose of Cairo, 1985) de Woody Allen, aura souvent aimé s’emparer. Le film rejoindrait ici bien volontiers toute la théorie du cinéma ayant rapproché film et « travail du rêve », projection, identification et inconscient (Christian Metz, Thierry Kuntzel, Raymond Bellour). Mais si Konakawa franchit la membrane, à la fois matérielle et imaginaire, de la toile suspendue, il ne le fait pas n’importe comment ni n’importe où : mais précisément par les cadres à papillons, comme s’il surgissait de l’autre côté – obstrué, condamné, face contre mur – des cadres eux-mêmes [Fig. 20]. Le cadre à papillons indique le point de vue sur le film. Derrière lui, dans le prolongement aveugle de son fond opaque, se tient la salle de cinéma. C’est ici la leçon théorique du cinéma : tout au fond des cadres à papillons, on bascule, sans sortir du film, dans le site du spectateur. Le cadre à papillons, c’est désormais l’écran de cinéma. Il n’est plus un objet géométrique, , carré ou rectangulaire, mais, malléabilité du dessin aidant, un objet topologique mou (auparavant, c’est Paprika qui avait assisté au rêve du détective sur grand écran, avant qu’ils se retrouvent tous les deux assis dans la salle de cinéma et qu’il lui explique quelques règles fondamentales de mise en scène). Il n’est plus ce que l’on voit à l’image, mais, dans l’image, ce par quoi l’on voit l’image. Le spectateur se tient toujours de l’autre côté du film, certes, mais il n’est pas du côté que l’on croit : il est de l’autre côté de l’autre côté. Si l’on ne peut voir un film que par devant, en vis-en-vis, on y entre toujours par derrière.

Fig. 21 Paprika (Satoshi Kon, 2006).

4.

Le registre d’intervention théorique des cadres à papillons dans les films trouve son expression la plus intense lorsqu’il n’y a plus expressément de cadre entomologique nulle part, même très déformé, mais quand le film lui-même devient cadre et papillon.

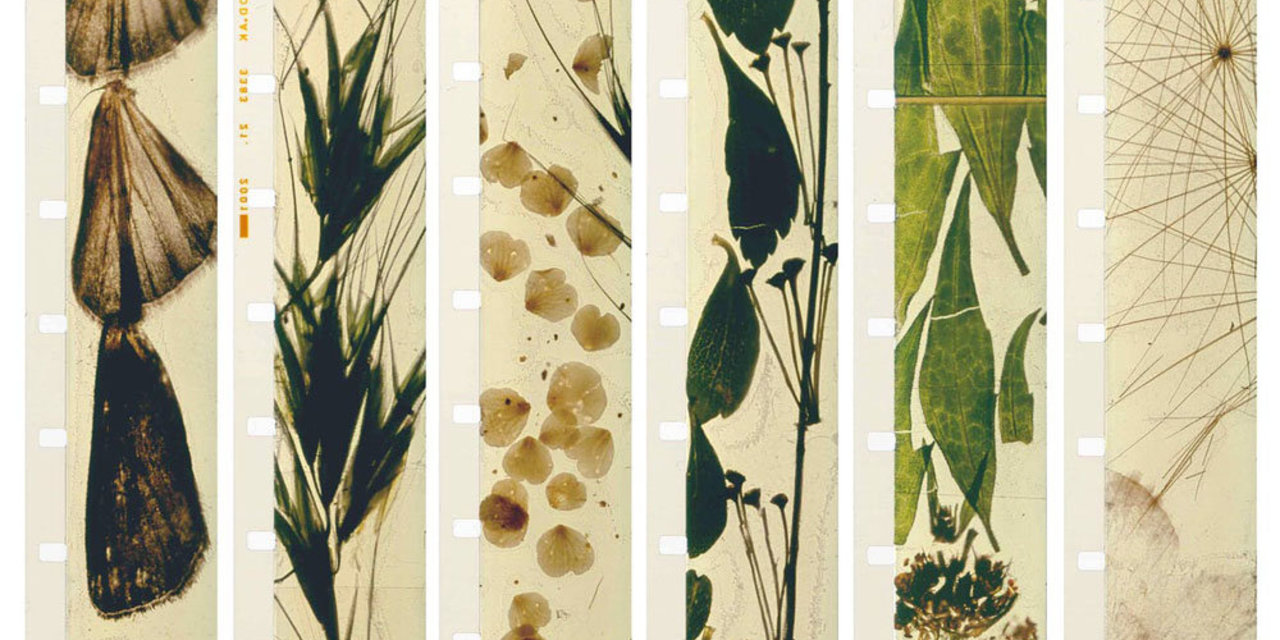

La particularité de Mothlight (1963) de Stan Brakhage, court métrage de quatre minutes en couleurs, est qu’il a été fabriqué sans caméra ni prises de vue traditionnelles mais par intervention directe. Brakhage a mélangé des ailes de papillons, des pétales de fleurs et des brins d’herbe qu’il a placés entre deux couches de film transparent en polyester, formant pellicule, pour ensuite passer le tout à la tireuse optique [Fig. 21]. Son geste s’inscrit dans le prolongement des différents essais plastiques de travail expérimental sur la pellicule comme matériau (« rayogrammes » par contact de Man Ray, peinture sur pellicule chez Len Lye, grattage et perforation de la pellicule chez Isidore Isou, etc.) mais aussi des pratiques de Jean Dubuffet sur la matière picturale. En juillet 1953, Dubuffet réside en Savoie, très exactement à Chaillol, avec Pierre Bettencourt. Au départ, il s’intéresse surtout à un torrent de montagne dont il croque plusieurs dessins et esquisses avant de rentrer à Paris. Là, son ami lui montre les petites aquarelles qu’il a composées avec des papillons capturés pendant leur séjour. Dubuffet décide alors de retourner dans les Alpes pour chasser lui-même des papillons et réalise avec leurs ailes une vingtaine de tableaux représentant, pour la plupart, des visages ou des silhouettes en position verticale, comme Le Strabique (1953) [Fig. 22] ou Jardin mouvementé (1955), où disques, nervures et écailles des ailes tracent allusivement les détails, formes et teints des faciès. Picasso avait déjà intégré ponctuellement, comme dans Composition au papillon (1932), un insecte à ses collages, mais l’entreprise de son cadet est très différente : au contraire du papillon de Picasso qui ne signifie rien d’autre qu’un papillon, ceux de Dubuffet servent un questionnement sur la capacité de la matière à créer de la forme. En 1955, installé à Vence, Dubuffet réalisera une seconde série d’une trentaine de tableaux autour, cette fois-ci, du paysage : les ailes y deviennent pierres, plantes, feuilles ou fleurs. Dans ces toiles, comme le note Michel Thévoz, « [le papillon] se met en position de signifiant, il reconduit l’interrogation du regard et sa demande de réalité, il se substitue à la pâte pour empêcher justement l’image d’empâter l’imagination[1313][1313] Michel Thévoz, Dubuffet, Genève, Skira, 1986, p. 104. ». Il « rappelle à l’œil sa responsabilité perceptive[1414][1414] Ibid., p. 105. ».

Fig. 22 Mothlight (pellicule) [Stan Brakhage, 1963].

Fig. 23 Le Strabique (Jean Dubuffet, 1953).

L’« herbier par transparence » de Brakhage, selon la belle formule d’Erik Bullot[1515][1515] Erik Bullot, « Empreinte et cinéma », Cinémathèque, n° 13, 1998, p. 116., ce « film vitrail[1616][1616] Yann Beauvais, Poussière d’images, Paris, Paris Expérimental, 1998, p. 82. », non seulement élève l’insecte au rang de matière première pour la pellicule, mais surtout fait du mouvement cinématographique le dernier avatar du papillon, le défilement de la projection ajoutant à l’image-imago un ultime battement d’ailes. Plutôt qu’à du cinéma d’animation, nous avons affaire ici à du cinéma de réanimation. On sait que Brakhage a développé toute une théorie expérimentale de la vision qu’il a baptisée « vision les yeux fermés [closed-eye vision][1717][1717] Cf., par exemple, Essential Brakhage. Selected Writings on Film by Stan Brakhage, édité par Bruce R. McPherson, New York, Documentext, 2001, p. 28-29. » (d’après le phénomène autodéictique des phosphènes). Dans des phénomènes optiques comme les myodésopsies, se formant sur la face interne des paupières closes, l’image ne vient plus des formes extérieures, mais, à la limite de l’abstraction (taches, filaments), est produite par la propre lumière de l’œil et vient de l’intérieur du corps. Cette théorie nous rappelle que le cinéma est le fils d’une époque où l’ancien modèle de la chambre noire a laissé la place, au cours du XIXe siècle, à la nouvelle science physiologique et au retour de la vision dans le corps notamment par l’observation des mêmes « mouches » visuelles. Ainsi chez Goethe :

Fermons ensuite l’ouverture [de la chambre noire] et regardons vers l’endroit le plus obscur de la pièce. Nous voyons alors flotter devant nos yeux une image ronde. Le milieu de cette image sera clair et incolore, teinté de jaune. Le bord, par contre, se montrera aussitôt de couleur pourpre[1818][1818] J. W. von Goethe, Traité des couleurs, trad. fr. Henriette Bideau, Paris, Triades, 1973, p. 74. – Pour plus de détails sur ce point historique, cf. Jonathan Crary, Techniques de l’observateur. Vision et modernité au XIXe siècle, trad. fr. Frédéric Maurin, Bellevaux, Éditions Dehors, 2016.…

Avec Mothlight « mouches » de l’œil, insectes et énergies cinématographiques se rejoignent dans une image fomentée avec du matériau vivant et tous les éclats du monde.

***

Ces quelques remarques ne devraient pas nous étonner. Ernst Jünger, écrivain entiché des coléoptères, n’avait-il pas remarquablement noté la proximité entre insectes et dispositif cinématographique ?

Et ce sont, avec tout cela, des créatures visibles et mesurables. Nous pouvons aussi les prendre pour exemple de forces qui croisent nos voies, qui même nous traversent sans que nous ayons consciences d’elles – un peu à la manière des ondes qui, de très loin, projettent une image sur un écran[1919][1919] Ernst Jünger, Chasses subtiles, trad. fr. Henri Plard, Paris, Christian Bourgois, 1969, p. 110..

Je n’ai fait ici que prolonger sa recommandation.