Dix ans de Cahiers du cinéma

Ce texte fait suite à “Dix ans de cinéma français“, publié en octobre 2018.

***

C’était au début de la décennie, la couverture des Cahiers du cinéma faisait peau neuve. La maquette adoptait le format affiche et la photo de film laissait place au graphisme. Une petite révolution, compensée par la sobriété du design et le parti-pris du minimalisme. Un attelage à l’origine des couvertures les plus surprenantes des Cahiers, celles dont la mise en page se résume à un motif unique sur fond monochrome. Des palmes, un mégaphone, de la pellicule ont ainsi servi d’illustration. En guise de signature, la couverture choisit l’abstraction.

Avant de se faire plus aguichante, avec une formule portrait où trône le visage tantôt d’un acteur tantôt d’un metteur en scène. Des couvertures ramenant la photographie au premier plan, mais pas n’importe laquelle. Une photo bien d’aujourd’hui, haute définition et volontiers léchée, qui permet de se régler sur les autres magazines. Tout en constituant une pratique de l’image, un programme esthétique en rapport avec le contenu des pages intérieures.

Principale victime du relooking, le film coup de cœur devient occasionnel. Un autre agenda se met en place, que communique à chaque fois la couverture. Outre le mois de mai adossé au festival de Cannes, le mois de septembre se met à l’heure de « la rentrée cinéma » et celui de janvier à celles des « films les plus attendus de l’année ». Mais deux périodes se révèlent particulièrement inspirantes, au point que la revue expérimente de nouveaux formats.

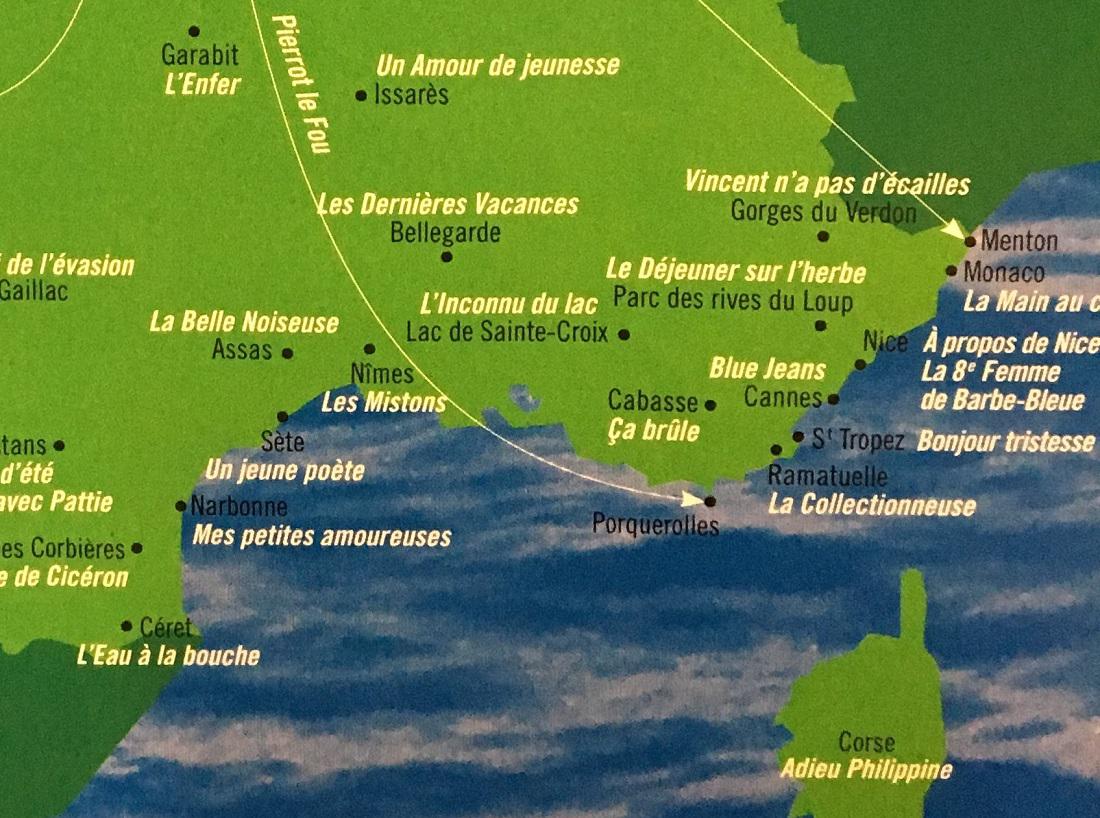

D’abord l’été, la saison de prédilection des Cahiers. À côté de deux numéros consacrés à l’érotisme, les beaux jours suscitent un format « cahiers de vacances » et un autre « guide de voyage », tous les deux consacrant une veine touristique. Le second, qui annonce « soixante pages pour explorer la planète », répertorie ainsi des « lieux marquants du cinéma », de Rome à Buenos Aires, et le rédacteur en chef invite à découper ces pages pour partir plus léger. Une sensibilité que la revue met en scène avec plusieurs cartes de géographie, et qu’elle prolonge dans une nouvelle rubrique « voyage ».

De même, la période de l’orientation scolaire prête à l’innovation. Premier format pour la circonstance, un « guide du futur cinéaste » auquel succède bientôt un « anti-manuel de scénario ». Mais la revue ne se contente pas d’aiguiller les cinéastes en herbe, et dédie des numéros aux acteurs, aux chefs opérateurs et aux compositeurs. Sans oublier de s’enquérir des métiers moins connus du cinéma, de l’accessoiriste au sound designer et de faire le point sur les formations et les écoles. Exhaustifs, les Cahiers donnent la parole aux étudiants dans un numéro spécial, avant de prendre le pouls des lycéens un an plus tard.

Au bout du compte, presque un numéro sur deux se construit autour d’un dossier et la plupart intègrent la rubrique « l’événement ». À cette perspective thématique s’adjoint le registre de la dissertation, pour s’interroger sur « comment parler de l’érotisme ? » ou « qu’est-ce qu’une œuvre géniale ? » Annoncée en pleine couverture, la question « pourquoi le cinéma ? » coiffe toutes les autres et occupe vingt-six pages. Puis se conclut par une réponse simple : l’émotion, qui « nous importe au plus haut point et révèle notre rapport le plus intime au cinéma ». Le maître-mot des Cahiers, qui convient au partage et à la description d’une émotion pour leur 700ème numéro.

Pensée de la sensibilité, de l’émotion, l’esthétique devient une cause à défendre. En particulier contre le positivisme qui gagne du terrain et hante l’époque. Au nom de quoi certains numéros se donnent pour mission « d’aiguiser la sensibilité », à l’instar du numéro « herbier » qui recense les plantes, les fleurs et les arbres dans les films. Doublée sur son terrain, la critique de cinéma passe au second plan tandis que Jacques Rancière devient la référence prédominante. Avec un œil constant sur l’université ainsi qu’un goût prononcé pour la classification (le numéro « herbier » inaugure les « vegetal studies »), les Cahiers du cinéma rognent encore leur autonomie et invitent des professeurs à signer des critiques.

Participative, la revue s’honore de ne pas être une chapelle. Ce qui ne l’a pas empêchée d’acquérir une cohérence éditoriale, à la faveur de dix longues années et d’une stabilité de la direction dont seules les années 1980 offrent un précédent. En raison également d’un lecteur cible parfaitement identifié, l’étudiant en cinéma. Un destinataire plutôt jeune, pour lequel il convient de rester accessible quand la verve n’est plus tant littéraire que pédagogique. L’occasion de modérer la réputation de la revue, où d’ailleurs l’austérité a fait son temps. Après le renouvellement de la couverture, celui des pages intérieures se distingue par l’augmentation du nombre des images et de leur dimension.

Avec une maquette douteuse et un projet éditorial anodin, les Cahiers doivent au cinéma français de ne pas toucher le fond. Car la revue a croisé et accompagné une nouvelle génération de cinéastes, en plus de participer à son état d’esprit. Au point qu’aujourd’hui, le cinéma français prend part aux Cahiers du cinéma et inversement. Mais cela ne s’est pas fait en un jour. Reprenons.

« On n’en peut plus »

Les Cahiers emmenés par Stéphane Delorme posent un diagnostic légitime. Le cinéma français reste un désert, tenté par « la fuite dans l’utopie » quand « l’époque est triste et cynique ». Sinon anxiogène, au regard de « tous les cinéastes qui n’y croient plus, qui se répètent, qui sombrent dans la dépression et s’y complaisent ». Or le cinéma ne devrait pas conforter le marasme, mais « la vie et la santé ». Sont montrés du doigt les « timides », les « sceptiques » et les « petits malins », tous ceux qui participent de cet écueil du présent, « le manque de convictions ».

Pour « pousser » un autre cinéma français, leur grande affaire, les Cahiers désignent une cible, le naturalisme. Le terme ne sera pas défini, mais c’est sa supposée hégémonie qui est visée, tandis qu’un « dogme du réalisme degré zéro », du « vrai réel, le réel tout nu » ferait loi dans le cinéma français. En outre, le naturalisme encore debout « a oublié la vie et ne se réfère précisément qu’au cinéma ». Passé dans la représentation, il est décrit comme « l’image appauvrie du réalisme, une convention ayant perdu toute once de réel ». Et doit à ce titre être combattu, « dégommé » même, dans la lignée de Bazin.

Sur ce arrive Holy Motors et ressurgit Leos Carax. Sans rien d’autre à se mettre sous la dent, les Cahiers proposent de « repartir d’Holy Motors ». Après tout, il existe une lignée poétique du cinéma français, même si ce n’est pas celle des Cahiers. Et Carax, lui, a le feu sacré. Aussi « le futur est romantique parce que le plus urgent dans cette époque morne est d’y croire ». Logique. Et Serge Daney n’était-il pas un supporter de Leos Carax, comme de son romantisme ?[11][11] Dans son histoire des Cahiers du cinéma, Emilie Bickerton pointe du doigt le numéro spécial Les Amants du Pont-Neuf dans le tournant auteuriste de la revue. Avec Leos Carax pour rédacteur-en-chef, il s’ajoute au numéro d’octobre 1991 où quinze pages sont consacrées au film. Un traitement complaisant mais qui permet d’adouber le cinéaste, quand il est au même moment un cas problématique dans les premiers numéros de Trafic. Car au-delà de sa participation à la flambée symbolique de l’auteur, Leos Carax marque une rupture. Une rupture que Serge Daney justement s’emploie à discerner (au passage, Godard a les mêmes réticences), avant qu’elle ne soit recouverte par la carte postale de Carax auditeur de Daney à Censier. Bien sûr les Cahiers de Stéphane Delorme ne manqueront pas de mentionner l’anecdote. Plus que jamais, Leos Carax reste une ligne de partage. Pour la forme, republions son texte « enthousiaste » sur Mauvais sang. Ce sera romantisme contre naturalisme, avec les alliés Xavier Dolan et Yann Gonzalez. En ordre de bataille, les Cahiers « proclament la guerre ».

Manque de chance, un des rares cinéastes français apparu dans la décennie, auteur de deux longs-métrages accomplis, a donné dans le « réalisme social ». Il s’appelle Jean-Charles Hue et sa démarche ignore toutes les préventions des Cahiers : raconter une histoire, avec des péripéties et un scénario, en se cantonnant à l’intérieur d’une communauté. En plus de parasiter certaines définitions théoriques, puisque La BM du Seigneur et Mange tes morts abordent une grandeur qui devrait être réservée aux romantiques. Rien d’impossible donc, à condition de ne pas reconduire une sociologie usée jusqu’à la corde.

En vérité, le tapage contre le naturalisme présente un avantage, celui de passer la réalité à la trappe. Les Cahiers condamnent le naturalisme pour ne pas appeler à renouveler son matériau, quand la dépression demeure la seule réalité diagnostiquée. Et ce qu’il y a derrière cette fameuse dépression, la revue se gardera bien d’y aller regarder. Exit les questions ouvertes comme le pays, la société, ce qui bouge ici et ailleurs dans la culture et le paysage historique, en fait tout ce qui pourrait être nouveau en 2013 (l’année du manifeste « Du lyrisme ! »), au dehors comme à l’intérieur des films. Soit le romantisme, qui n’est jamais que la seule proposition formulable par les Cahiers pour le cinéma français.

Autre question escamotée, la technique. Nulle trace de la révolution numérique qui a permis un autre cinéma, comme de réduire la facture. Pourtant, les Cahiers ont le souci des conditions de production. Et, nous rapportent-ils, les temps sont durs. Le passage au long métrage, notamment, se fait de plus en plus tard. Pas question toutefois d’envisager une autre production ou des solutions d’économies. On vante la débrouillardise des New-Yorkais (le « do it yourself »), mais il ne se s’agit pas d’en faire un modèle. D’ailleurs les champions de la revue, Bertrand Mandico et Yann Gonzalez, ont besoin de moyens et ne jurent que par la pellicule. Il suffit de s’assurer un meilleur accès aux guichets existants. Plusieurs fois Stéphane Delorme soupçonne le conformisme du financement (ces subventions indispensables) de faire partie du problème, mais il ne développe pas.

En guerre pour défendre le romantisme, les Cahiers se montrent donc bien plus conciliants sur le terrain de la production. Et pour cause : non seulement le romantisme coûte cher, Carax l’a montré, mais les cinéastes défendus par la revue — Justine Triet, Rebecca Zlotowski, Antonin Peretjatko et Yann Gonzalez — passeront dès leur second film à des budgets dignes du cinéma du milieu, intégrant aussitôt l’économie traditionnelle. Certes, reconnaissons aux Cahiers d’avoir distingué de nouveaux acteurs, les acteurs d’une génération (Lætitia Dosch ou Vincent Macaigne). En revanche, aucun sujet nouveau ou histoire originale n’auront été proposés pour le jeune cinéma. Des intentions, tout au plus : de grands gestes, du lyrisme et de l’émotion pour un cinéma flamboyant et des films qui chantent. Ce qui ne permet pas de consommer la rupture ni d’ouvrir un nouveau chapitre.

Parodie critique

Tribune pour les cinéastes en herbe, les Cahiers du cinéma n’oublient pas pour autant leur domaine de prédilection, la critique. Devant un cinéma d’auteur qui « va mal et ne se méfie même plus de son académisme », il ne faut pas craindre de passer pour sévère et « s’attarder sur ce qui coince ». L’heure est à une « politique critique affirmée », pour des Cahiers qui tiennent leur rang.

Premier fait d’arme, la couverture en miroir sur Amour de Michael Haneke, sous-titrée « amour et misanthropie ». Innovation remarquable, la couverture devient partie prenante du dispositif critique et permet de faire savoir les réserves (fondées) de la revue sur le film. Puis revient à Haneke de prendre la tête du « cinéma des salauds », une appellation intégrant également Jacques Audiard. Toujours en réaction aux sélections et palmarès de Cannes, une autre appellation verra le jour, les « produits cannois ». Sur leur lancée, les Cahiers font le compte de leurs propositions critiques.

Avec « les dix tares du cinéma d’auteur », une étape est franchie. À nouveau les hostilités sont ouvertes à même la couverture : « le cinéma d’auteur sur une mauvaise pente ? » Oui, du fait d’un « cinéma reposant sur un certain nombre de conventions et de clichés avançant masqués, avec une très lourde tendance pontifiante ». Un répertoire est dressé, qui stigmatise par exemple la négligence de la lumière dans des « films sans images ». Ou bien le « sérieux de pape », quand certains films « à force de sérieux deviennent irregardables ou succombent au comique involontaire ». Généraliste, doté d’une grille stéréotypée, le répertoire pèche aussi par des cibles trop faciles : Ozon, Jacquot, Reygadas, etc.

Puis les Cahiers s’essayent à l’intervention avec un vrai slogan, « le vide politique du cinéma français ». Volontariste, la revue tient moins à lire le « vide politique » en regard de l’époque (pour commencer, on a le cinéma que l’on mérite…) qu’à prier le cinéma de fiction (en fait le cinéma du milieu) d’intégrer la chose politique et de le faire dans le sens de l’émancipation. Sans contre-exemple à l’appui et le cinéma politique tenu à l’écart, c’est Jacques Rancière et son vocabulaire qui sont requis. De sorte que le remède des Cahiers se synthétise dans « un minimum de confiance et un maximum d’égalité », afin que les films « parlent pour tous, et à tous de tous ». Un registre résolument abstrait et qui menace de renvoyer au vide diagnostiqué chez les autres.

Malgré tout, les Cahiers du cinéma se veulent intransigeants. Au point de renoncer à la politique des auteurs, actuellement détournée en « protection des auteurs ». En vertu de quoi il convient de juger sur pièce, « film par film, et non auteur par auteur, afin d’être juste ». Ce qui restera la seule justification de cette rupture de taille, pas vraiment assumée et peu propice à l’élégance. Modèle du genre, la revue publie un manifeste de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, avant d’annoncer quelques mois plus tard qu’il est « inutile de se déranger » pour Jessica Forever. Finie la recherche, pas le droit au ratage, et l’âpreté de s’insinuer. Ainsi au dernier festival de Cannes, « heureusement les films baudruches des anciens palmés Malick, Tarantino et Kechiche, ne figuraient pas au palmarès ». Pas tendre, la fausse critique doit en plus forcer note[22][22] Toujours à Cannes cette année : « Et le prix du scénario revenait à l’indigent Portrait d’une jeune fille en feu [sic] de Céline Sciamma, mécontentant la lauréate vexée qui prétendait visiblement à beaucoup plus ». À propos de Bande de filles, de la même cinéaste : « c’est du pur académisme exportable aux étrangers qui aiment la Qualité française aux airs de liberté »..

Inversement, la revue soigne l’héritage de la modernité. Du moins, une certaine idée de la modernité. Ce que l’on devine derrière l’encensement de Xavier Dolan, « coqueluche des jeunes cinéphiles » et héros du courant de « l’extrême jeunesse au cinéma ». Comme derrière la défense acharnée de The Smell of Us, chef-d’œuvre d’un Larry Clark « forever young » (l’accroche en couverture) et qui « ne change pas, a toujours vingt ans dans sa tête ». De la même façon qu’Abel Ferrara hérite de la modernité européenne avec Pasolini, Clark nous « redonne cette lignée poétique subversive dont nous sommes coupés aujourd’hui », toute une tradition anhistorique de Nerval à Genet et qui déborde sur la description-plaidoyer du film : « Oui, il aime ces corps, oui il les désire, cela se voit, mais il les érotise et les sublime. N’est-ce pas exactement ce que fait Pasolini lorsqu’il filme des jeunes gens ? Alors Pasolini oui, mais Clark non ? »

Car la modernité et l’avant-gardisme doivent être perpétués, mais plutôt au centre que dans la marge. Un mot d’ordre des Cahiers appelle en effet à « mettre la marge au centre ». Compagnon de la revue, Yann Gonzalez peut présenter Un couteau dans le cœur comme un hommage à la contre-culture et le produire avec un budget confortable, ce qui à l’évidence ne lui rend pas service. En compétition à Cannes, la sélection officielle tient lieu de « victoire politique » car l’enjeu consiste à s’inviter au centre. Tant pis pour l’écart entre le geste du film et celui de ses modèles, comme pour une marginalité dont l’ambition n’était pas de s’exposer en pleine lumière. Et de toute façon, les Cahiers du cinéma eux-mêmes ne fonctionnent pas autrement. Inspirée par la légitimité, la revue vise l’audience la plus large et se destine à un centre intégrant une marge qui ne le dédaigne pas.

Enfin, n’oublions pas le numéro sur l’université, ouvertement polémique et décrit comme « explosif ». Son point de départ : la disparition du cinéma dans les études cinématographiques, notamment à Paris III. La faute à un tournant scientiste, illustré au travers de manuels fâchés avec l’art du cinéma. Peu importe que leurs auteurs soient minoritaires, et qu’il leur arrive en plus de recourir au cinéma classique, ce corpus dont l’abandon émeut la revue. La vraie lame de fond à Censier, les dernières solutions de l’université pour éluder le cinéma (études visuelles, matière des images, corpus du cinéma expérimental), ce ne sera pas pour cette fois. Il y aurait pourtant de quoi faire. Mais c’est un dossier plus délicat que le « come-back totalitaire de l’idéologie scientiste ».

Cahiers jaunes

Avec les grands mots, rien de mieux qu’un palmarès pour frapper les esprits. 2018 s’achève, vient l’heure du classement des meilleurs films. Les Cahiers du cinéma couronnent Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico, moins pour la réussite de ce premier long-métrage que pour valider et incarner leur ligne romantique[33][33] À noter que le classement 2018 décerne la dixième place à un autre film français (un documentaire en plus, comme quoi la revue n’oublie pas complètement « l’ontologie documentaire ») : L’Île au trésor de Guillaume Brac. Mais la citation ressemble à une faveur, dans une revue ayant à cœur de rajeunir le cinéma français. Et qui de la sorte ne tient pas rigueur au film de confondre la liberté avec la mièvrerie, quand la comparaison de son auteur avec Hong Sang-soo permet mieux qu’une autre de distinguer l’art de la qualité. Véritable podium à visées publicitaires, le Top dix des Cahiers (le seul élément mis en ligne avec les éditoriaux) témoigne de la logique qui a présidé à la couverture du numéro 661, sous-titrée « Demain ils feront le cinéma français », comprenant treize photographies de cinéastes et autant de points d’interrogation. Peut-être que le renouvellement du cinéma français tient du concours télé.. Enfin, un film français conjure royalement la « photocopie du réel » et peut monter sur la première marche. Comme un aboutissement, pour des Cahiers devenus les parrains d’un cinéma du trucage et de l’imaginaire, en phase avec l’air du temps. Grand seigneur, Bertrand Mandico nous gratifie de sa « Vision du futur », quelques mois après un premier manifeste. Pourquoi se gêner ? Les Cahiers eux-mêmes ont fait de leur ligne historique un lointain souvenir.

Mais si certains gagnent leurs entrées, d’autres commencent à briller par leur absence. Malgré quatre chefs-d’œuvre à son actif, Wang Bing n’aura pas eu la chance de figurer dans un seul classement en dix ans. Traité avec le minimum d’égards, il est pourtant le cinéaste de la décennie et un auteur Cahiers par excellence. Mieux, il s’agit de l’œuvre la plus indépendante et la moins culturelle du cinéma contemporain, en regard de quoi son éviction par les Cahiers prend du sens. Autre ombre au tableau, la distance entretenue par Jean-Luc Godard, qui confine au boycott. Alors que d’autres publient des manifestes dans ce qui ne ressemble pas vraiment à une revue d’avant-garde, lui ne rate pas une occasion de la mettre en cause. Pendant presque dix ans, Godard tient à faire savoir que pour les Cahiers du cinéma aussi, la légende du nom n’est plus en relation avec la réalité des faits.

Autre désagrément, la fin de la décennie se rapproche et pourrait signer la fin d’une époque. Pas de quoi décontenancer la rédaction en place, qui adoube Les Garçons sauvages en décembre et prend fait et cause pour les gilets jaunes en janvier. Sans crier gare, la revue présente dans la rue le samedi dégaine un éditorial au vitriol et c’est la flamme de l’engagement qui semble ravivée. Or l’indignation peut être légitime, ce qui a des allures de croisade n’en reste pas moins une énième et banale critique des médias. Des « médias qui n’ont pas été à la hauteur des gilets jaunes » et qui « n’agissent pas que par obéissance, mais par perplexité et bêtise, parce qu’il leur manque une case : la case politique ». Une cible facile et pratiquement réduite à la télévision, à peine parodique en 2019 compte tenu que « les images du pouvoir, colportées par BFM TV, France 2 ou LCI, ont tellement d’emprise sur l’opinion publique ».

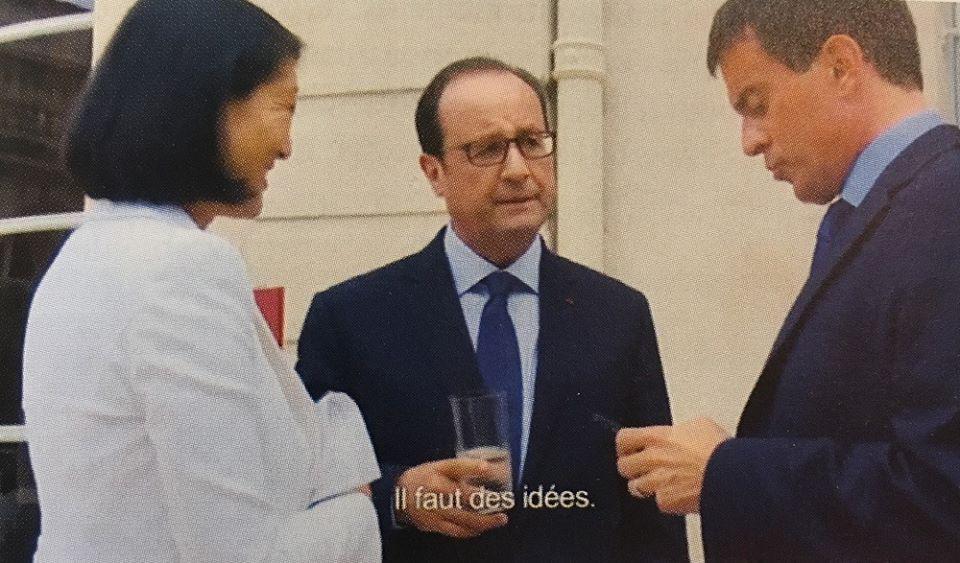

Après un éditorial insurgé et remarqué, les Cahiers du cinéma partent à la rencontre de ceux qui « filment les gilets jaunes ». Mais c’est une nouvelle fois dans l’éditorial que la revue esquisse sa principale proposition, à savoir « défendre plus largement l’idée de représentation, avec la mise à distance qu’elle implique, la réflexion, la composition, mais aussi le jeu et l’humour ». Soit une pédagogie du symbolique destinée à ceux d’en haut (« les gogols qui briguent le pouvoir »), lesquels doivent accepter « de voir représenter l’expression des passions, sinon c’en est fini pour tous de la liberté d’expression ». Ce qui, du côté politique, reste sérieusement limité, avant que la confusion ne devienne générale dans un numéro nous apprenant que l’estimable François Ruffin « travaille en cinéaste ». Politique, cinéma : ce ne sont pas les vrais termes de la discussion.

Au contraire, c’est au regard du cinéma que le mouvement des gilets jaunes passionne Jean-Luc Godard. Avec les Cahiers du cinéma, il est un des rares à faire part de son enthousiasme et le premier à s’engager dans les conséquences de l’événement. Un scénario est annoncé, inspiré d’une sociologie mise en lumière par la crise, mais l’enjeu ne s’arrête pas à un film particulier. Devant la rupture entre la réalité et la représentation (au passage, dans La Traversée, Cohn-Bendit et Goupil n’ont rien vu venir…), la situation révèle la possibilité d’un pays inconnu et d’un autre cinéma. Un cinéma qui tenterait de combler son retard sur le réel (à défaut d’avoir été en avance) et qui pourrait se remettre dans la marche de l’histoire. Un cinéma qui ne se déroberait pas aux mutations en cours et dont la première direction consiste à délaisser les « histoires parisiennes ». Loin, très loin des préoccupations du cinéma français avalisé par les héritiers de la Nouvelle vague.

Présente à Cannes, en mai, la revue reste en jaune et témoigne à nouveau d’une perspicacité redoutable. Ainsi Stéphane Delorme constate-t-il « l’invisibilité » du mouvement mais pas son défaut d’influence dans un festival qui en aura finalement été protégé. Une intelligence de la situation que l’on retrouve ensuite dans une remarque sur Les Misérables, dont la distribution dans le monde entier étonne, comme si cela était imprévisible malgré le matériau du film. Trois mois plus tard, invités pour la première fois à Rolle et on se sait trop pourquoi, les Cahiers dernière manière peuvent enfin s’honorer d’une audience avec le maître. Toutefois l’entretien reste sans direction et se garde d’aborder un intérêt commun, les gilets jaunes. Cela dit, le mouvement a reflué et ne monopolise plus l’agenda médiatique. À moins que la revue n’ait simplement pas de suite dans les idées.

Au début de la décennie, le péril de l’époque avait clairement été identifié. Même Vincent Macaigne, dans « SMS de Cologne », ne maudissait rien tant que l’inconséquence. Instinctivement, une génération devait se promettre qu’elle ne tricherait pas, alors que le vide s’amplifiant, la décennie s’annonçait parodique. Et les Cahiers du cinéma, qui ont ressemblé à leur époque, n’y ont pas coupé. À la fois tributaire du passé et rétive à l’invention, la fausse revue d’avant-garde a capitalisé dans le recyclage des valeurs sûres. Dernière en date : la politique radicale, sitôt saluée sitôt oubliée, l’opportunisme étant d’autant plus flagrant que l’horizon révolutionnaire annonce la débâcle du romantisme. Avec le passage obligé par chez Godard, autre valeur sûre, la revue peut envisager sereinement la fin de la décennie, elle aura honoré les gloires établies et joué sur tous les tableaux.

Pour autant, l’institution Cahiers reste sur la défensive. Au regard d’abord du délitement de la modernité, source de désolation (« nous sommes endeuillés de la modernité ») mais pas de réflexion. On l’a vu, la filiation moderne des films tend à prévaloir sur leur singularité. Mais rien de comparable avec la crispation suscitée par le numérique et internet. Cantonnée à l’édition traditionnelle, la revue qui goûte peu la cinéphilie en ligne a souvent des mots désobligeants pour cette concurrence illégitime. Sans surprise, l’autorité du papier est mise sur la table, puisque « l’esprit est plus calme et plus à même de penser des choses intelligentes devant du papier que devant dix fenêtres ouvertes sur un écran », et que « ce qui est gravé implique une autorité et une responsabilité ; pourquoi le papier nous protégeait du règne du faux ».

Remis en vente en février, les Cahiers du cinéma croisent l’actualité des Temps modernes, dont Gallimard officialise l’arrêt prochain. Apparue au sortir de la guerre, entrée dans la légende aussitôt, la revue d’idées affiche un âge avancé, plus de soixante-dix ans. Pour justifier sa décision, l’éditeur ne semble pas avoir éprouvé le besoin de s’étendre outre mesure. Comme un contexte peut changer du tout au tout, une revue peut ne plus être ce qu’elle était, manquer de continuité et perdre sa nécessité. Comme le constat s’impose, à un moment donné, qu’une période de l’histoire est révolue.