Edito #4

Position critique

Lorsque la situation semble leur contester ce statut, il est parfois bon de réaffirmer certaines évidences. Les lignes qui suivent ne prétendent pas formuler un programme mais plutôt, face à la récurrence de certains discours, baliser un souci. Il y a aujourd’hui en France, dans le cinéma comme dans sa critique, un tel amour de l’art qu’il se prolonge souvent en une allergie à tout ce qui lui est supposé extérieur : appelons cela un complexe de pureté. Rien d’incompréhensible à cela : dans l’Hexagone, la critique a gagné son autonomie en luttant pied à pied contre des lectures partisanes (communistes surtout) encore hégémoniques au début des années cinquante. Peut-être est-ce pour cela qu’il est aujourd’hui si habituel de confondre « politique » et « idéologie », et de rabattre la première sur la seconde. Toute critique, pourtant, parce qu’ancrée dans une histoire, implique une position (relativement au) politique, ne serait-ce que par la manière dont elle met en perspective ses objets, leur attribue certaines fonctions ou place en eux quelque espérance. Cela ne fait pas d’elle un tribunal. Parler de la politique d’un film n’est pas juger de la justesse de son idéologie, mais mesurer l’adéquation entre un regard et une situation – souci qui s’est hélas largement absenté de la critique française.

Le fait est récent. Il y a quelques dizaines d’années, c’était plutôt l’idée d’une critique « neutre » qui faisait sourire. La raison en est, plus qu’une affaire de mode, une alliance historique : apparue avec les Lumières, et portée par leur projet d’émancipation, la critique a toujours eu partie liée aux combats politiques, dont elle était comme l’ailier intellectuel (même les journaux de la Résistance publiaient des pages cinéma, dans lesquelles André Bazin a d’ailleurs fait ses premières armes). La modernité s’étant pensée comme conquête du progrès, elle a donné un rôle majeur à une critique en charge de débroussailler le présent à la lumière de l’horizon. Du côté du cinéma, même les plus esthètes comme Ricciotto Canudo et Elie Faure dotaient le cinéma d’une vocation politique, et pensaient leurs articles en conséquence. De ce souci, la dernière expression en date fut probablement les Cahiers maoïstes, qui tentèrent de conjuguer le legs cinéphile et l’impératif révolutionnaire. Hélas, leur férocité d’époque a permis d’instruire contre eux un procès en terrorisme tandis qu’à la tombée tranchante du couperet se substituaient, dans les plumes et les pages, une sympathique tolérance maquillant toutes les démissions.

Dans leurs excès mêmes, les Cahiers avaient pourtant eu l’intelligence de loger la politique du cinéma dans sa syntaxe plutôt que dans son vocabulaire, et de montrer qu’il n’y a pas de forme qui s’exempte d’une responsabilité politique. Aussi la politique n’est-elle pas qu’affaire de synopsis ou de sujet. Elle réside tout autant dans un angle de vue, un mouvement de caméra, une réplique ou tout un éventail de procédés narratifs et formels. Le passage qui s’opère alors de la politique au cinéma (thème) à une politique du cinéma (grammaire) consiste à faire de la politique une question d’images. Affirmer que le cinéma se rapporte à l’image n’est certes pas neuf. Mais il faut rappeler aussi que le circuit allant de l’esthétique à la politique passe par là et engage la relation du cinéma et de l’imaginaire : toute perception suppose un écran mental (normatif par essence), que l’écran du cinéma redouble. Le champ d’image à travers lequel se constituent les sociétés et les subjectivités ne saurait s’arrêter aux limites du politique ou de l’artistique, si bien que toute opposition de principe entre une “bonne” critique esthétique et une “mauvaise” critique politique, comme entre idéologie et non-idéologie, est intenable. Il n’y a pas d’opposition entre le pur et l’impur, mais des conflits entre différentes positions sur un terrain commun.

Ce terrain commun, il importe de le reconnaître comme tel – mais pour mieux le diviser. Un bref détour par l’étymologie rappellera que « critique » s’apparente à krisis (« crise »), lui-même issu de krinein (tout à la fois « séparer » et « décider »). À elle d’inquiéter les vieux partages et d’interroger les divisions, pour redessiner les lignes de fronts dans l’acte d’un regard. Il lui est dès lors difficile de se détourner du monde, et d’autant plus en nos temps de tumulte : à l’heure où les vieux consensus s’effritent, quand sonne le glas de tant de choses et que chacun, bon gré mal gré, est sommé de choisir son camp, verser dans l’œcuménisme revient à faire preuve de cécité face aux films et de surdité quant aux clameurs de l’époque. Se représenter son propre rapport au politique, c’est aussi rendre à la critique, par-delà son rôle de plus en plus dérisoire de prescripteur culturel, sa véritable fonction émancipatrice.

Reste que les configurations actuelles sont brouillées. L’âge maoïste avait fait du binôme lutte des classes/idéologie un paradigme aussi efficace que rigide. Aujourd’hui, les positions se sont multipliées et organisées en réseaux fluctuants, découpant, loin de la grande division d’autrefois, un planisphère mobile. La signification même du mot « politique » chancelle. D’où notre gêne face à la croisade actuelle des Cahiers, dont nous partageons la colère – oui, la tiédeur affadit les films – mais sans parvenir à les suivre dans la dénonciation d’un « vide politique » qui réserverait à quelques œuvres les vertus inverses d’une plénitude : de même que l’esthétique désigne à l’origine le champ des sensations dans son entier, la politique n’est pas une propriété ou un attribut propre à certains. Départager en fonction du vide et du plein revient à reproduire la distinction cinéphile ou psychanalytique entre bon et mauvais objet : Les mille et une nuits de Gomes d’un côté, le Dheepan d’Audiard de l’autre. Certes, nous n’irons pas défendre ce dernier. Mais plutôt que d’attaquer bille en tête des films trop évidemment fascisants (Dheepan), insipides (La loi du marché) ou tristement vulnérables (Un moment d’égarement), ne serait-il pas plus judicieux d’introduire des partages au sein d’objets en lesquels on célèbre trop vite l’effectuation d’une « politique » qui reste étrangement indéfinie, voire réduite à un label ?

Il est vrai que la trilogie de Gomes affiche très ouvertement un désir politique : parler de la crise, la mettre en fable, réparer les douleurs d’une privation par les fastes du cinéma. Son programme est celui d’un réenchantement, qui surajoute aux grisailles d’une vie mutilée les lumières merveilleuses du conte. Les trois épisodes contiennent ainsi de beaux passages. Ils n’effacent pas pour autant l’impression que cet échange entre le réel et le cinéma semble avant tout au profit du second, réassuré dans ses pouvoirs, quand les souffrances du monde auront surtout servi de carburant. Des existences laminées et des espoirs annihilés, peu de choses en effet auront été dites et vues, en dehors de quelques moments comme le « Bain des Magnifiques ». Gomes n’est d’ailleurs pas le seul à user de cette stratégie « mythologique » qui fait du cinéma le moyen de redorer d’une couche fabuleuse les destins les plus misérables ; en France, un bon exemple serait le Mercuriales de Virgil Vernier. Certes, on pourra toujours y voir une forme de redistribution des richesses sensibles permettant aux œuvres d’échapper au diable du « sociologisme », arrachant par là même les êtres au destin qui leur était promis pour en faire d’authentiques personnages. Néanmoins, le sentiment persiste souvent qu’il y a, dans le rapport que ces films tissent avec le « réel », plus d’imposition d’effets de style que de véritable recherche d’une révélation – le trouble, l’indétermination qui en seraient le signe, ne se laissent guère percevoir, loin en cela du travail de Jean-Charles Hue avec quelques membres de la communauté Yéniche. L’effet « mythologique », souvent affirmé comme tel, serait alors le droit que la fiction s’arroge lorsqu’elle a moins le souci de la rencontre – nécessairement hasardeuse – et du partage de la beauté que celui de ses propres formes. De ce point de vue, Gomes et Audiard convergent, puisque la vision de ce dernier est intégralement surdéterminée par des codes cinématographiques (le « rise and fall » du film de gangster appliqué à la question de l’intégration).

Notre temps a ceci de singulier qu’en sont absents les sésames théoriques, et qu’il nous est impossible d’y instaurer un nouveau dogme ou même de rénover les normes. Réjouissons-nous en. Nous ne pouvons qu’affirmer des points de vue dans un champ horizontal de conflictualité, évitant du même coup le relativisme (la tolérance éthique du néolibéralisme) et l’absolutisme (la « dernière instance » du marxisme, qui ramène le multiple des causes à une détermination première). À cela, une scolie : films et textes s’accompagnent d’une marge où spectateurs et lecteurs exercent leur liberté, et les critiques ne peuvent donc plus être rédigées dans le désir douteux de sauver les spectateurs d’une aliénation supposée. Mais cela ne nous empêche en rien de déclarer certains films nocifs – ce qui ne veut pas dire « mauvais ». On pourra toujours dire à un critique accusant un film d’être dangereux qu’il se trompe (s’il a su identifier la dangerosité, c’est qu’elle est relative), qu’il n’a pas à se transformer en juge (qui est-il pour dresser un réquisitoire ?), ou encore qu’il inféode le cinéma et oublie le génie de l’art (puisqu’il relie en priorité le film à un champ de représentations plutôt qu’à l’œuvre de son auteur). Peut-être : c’est là chose indécidable. La bonne nouvelle, en tout cas, est que le silence des œuvres laisse le champ libre à l’exercice de la responsabilité et de la dispute : une critique ne délivre pas une vérité sur un film, mais elle en propose un usage singulier, dont la légitimité ne s’acquiert que par un effort d’argumentation. Au fond, là est le débat : attend-on de la critique et du cinéma qu’ils se tournent vers l’Art et ne discutent que de la sphère éthérée des formes, ou qu’ils lorgnent aussi vers ce monde d’où viennent les films, pour réfléchir à leur intrication ? Ceci, encore une fois, ne détermine en rien les bons et les mauvais sujets, les bons et les mauvais genres, les bonnes et les mauvaises formes cinématographiques, ni ne préjuge de la politique de tel ou tel pan du cinéma : la croyance tenace voulant que le documentaire ait un « regard politique » dont la fiction serait dépourvue est infondée. Il n’y a, partout, que du réel, et la lutte se loge en chaque lieu.

Persiste néanmoins dans nos contrées une équation contrariée, qui date au moins des débats de la Révolution sur la « question sociale » (comme seule et authentique politique). La France est probablement le pays à avoir marié le plus intimement les deux dimensions, et à avoir sécrété en conséquence d’acharnés adversaires de la doctrine (qu’on pense aux cris d’orfraie d’un Alain Finkielkraut ou d’un Marcel Gauchet, qui ont fait de Bourdieu leur bête noire). Les mêmes débats se retrouvent dans la critique française (voire dans son histoire du cinéma, marquée par l’alternance du social – pôle réalisme poétique – et de sa violente négation – pôle Nouvelle Vague). Pour caricaturer, nous pourrions dire qu’il y a d’un côté ceux qui célèbrent l’attention à la vie des gens de peu et le respect scrupuleux de leur réalité sociale comme seule et unique politique, et de l’autre ceux qui diabolisent le sociologique pour y voir la pire de toutes les réductions ; de ce fait, les premiers vomissent tout écart vis-à-vis d’une misère qui assigne, les seconds valorisent le pur et simple déni(grement) des violences qui s’exercent chaque jour sur les corps humiliés. Les deux positions se défendent, mais elles achoppent sur le fait que, dans ce cas, deux films aussi opposés que Bande de filles et Divines se retrouvent dans le même sac, alors que le second est l’antidote aux impasses du premier. Le problème réside peut-être moins dans les positions que dans l’équation même, qui met un signe égal, barré ou non, entre le social et le politique comme catégories elles-mêmes indivisibles. Là serait d’ailleurs l’intelligence de Divines, dans sa capacité à échapper à un social absolutisé sans non plus verser dans la représentation adoucie des affronts quotidiens ; tout y est déplacement subtil sur un territoire miné (ne serait-ce que l’empowerment féminin, aux antipodes de l’esprit victimaire de Bande de filles), ce qui est une manière d’être à la fois politique et impolitique, à la manière du chat de Schrödinger : l’être sans le dire pour ne pas s’y réduire et se permettre aussi d’y déroger, comme si la meilleure manière de s’emparer du problème politique était d’abord d’en repousser l’étiquette.

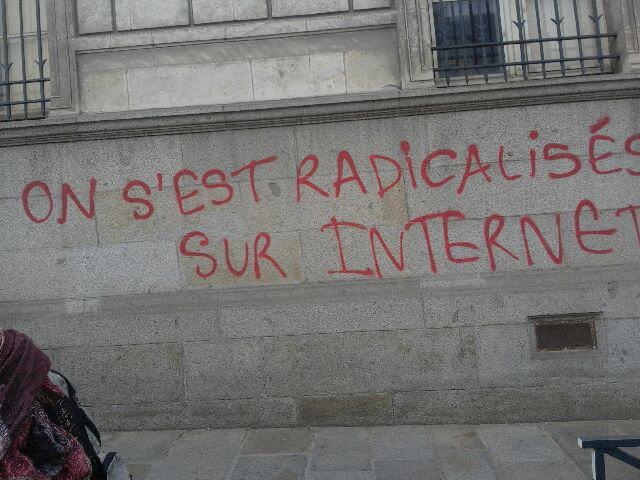

De cela, les pionniers trop peu encensés sont peut-être Laurent Cantet et Philippe Faucon, eux qui sous des dehors de dissertation parviennent si bien à poser les questions sans souligner leurs solutions. Ainsi, il est clair que le projet de Faucon consiste à apporter des images d’un pan de la population mal représenté dans l’espace médiatique. Mais les récits qu’il développe assument la singularité d’une coupe, évacuant le souci d’exemplarité au profit d’une description serrée qui, dans un même mouvement, ne cesse de tisser des liens entre les personnages et un milieu, de faire suinter des plaies symboliques (les barrières du langage et le manque de reconnaissance) et de créer des ouvertures (le frère d’Ali et la sueur dans La Désintégration, les études douloureuses de la fille et la poésie dans Fatima). Si bien qu’il y a une distance infranchissable entre la perspective de Bonello dans Nocturama et celle de Faucon dans La Désintégration : le premier ne trouve à se connecter à son dehors que dans le rapport entre une incapacité à motiver les actions (« ça devait arriver », phrase de visionnaire aveugle) et une inflation esthétique, tandis que l’autre reflète dans le suivi circonstancié du trajet de son personnage les forces et procédés qui l’orientent vers un acte terroriste. Aucun ne propose de solution ou d’issue, et pourtant l’un, dans son apparente superficialité, avec son économie formelle qui démontre un grand sens de la touche et de la composition, offre davantage matière à réflexion que l’autre, avec sa profondeur d’apparat.

S’il est possible de distinguer des films à partir de questions partagées, il est également essentiel de rapprocher ou d’opposer ceux qui n’ont a priori pas grand-chose en commun. Il y a bien en effet dans les images une manière de rencontrer la politique en s’en distanciant, en empruntant des chemins détournés. La politique de cinéastes qui opèrent dans des contextes particulièrement difficiles est ainsi passée dernièrement par l’amitié (Avi Mograbi), l’attention (Wang Bing) ou encore la lumière (Apichatpong Weerasethakul). Et les œuvres de cinéastes que l’on range trop rapidement du côté du désir opèrent des reconfigurations plus profondes que bien des films à la perspective ouvertement sociale. C’est évidemment le cas d’Alain Guiraudie, où l’ordre (ou le désordre) du désir affronte l’ordre social, mais aussi d’Hong Sang-soo dont les structures narratives défient toute fixation des identités. Comme question d’images, la politique passe logiquement par des rapports de champ et de hors-champ, c’est à dire d’inclusion et d’exclusion : l’élision consciente d’un « contexte » peut parfois s’avérer paradoxalement plus efficace que la répétition de constats et de violences déjà trop familières. L’intrication du politique et de l’esthétique implique de n’accorder aucun privilège à l’un sur l’autre, mais de reconduire une attention aux motifs qui se dégagent des films, comme autant de puissances de mise en relation et d’agencement, de potentiels de symbolisation à partager et départager – donc de supports pour un regard critique.

Ces quelques propositions ne s’appuient sur d’autre certitude que celle-ci : pas de critique sans dissensus, et surtout, pas de combat qui ne soit déjà, par avance, immiscé dans un champ plus large de luttes – les débats dépassent donc, par force, la question de l’art. Que les œuvres procurent du plaisir et suscitent des affects n’implique pas de réduire leur évaluation à une affaire de délectation esthétique privée. Mais l’engagement critique ne consiste pas pour autant à accorder des labels (du genre « gaucho-certifié »), ni à distribuer des vérités prémâchées en négligeant le potentiel d’ouverture des images. Il est plutôt soucieux des liens qu’établit un cinéma censé chercher sa mesure dans le monde et articuler son imaginaire au réel dans lequel il intervient. La politique est dans cet entre-deux, dans la membrane liant l’étoffe des films au tissu du monde.