Expanded Non-cinema

A propos de "Sur le film", de Philippe-Alain Michaud

Rares sont les recensions de Sur le film ayant manqué de citer la phrase-manifeste par laquelle Philippe-Alain Michaud ouvre son nouveau livre : « Les textes qui composent ce volume procèdent d’une hypothèse unique : le film ne se confond pas avec le cinéma ». Propos frappant, à la combativité affichée ; mais la véritable clé interprétative se trouve sans doute quelques lignes plus loin : « il devient possible, indépendamment de son appareil technique, de considérer le film comme un ensemble de propriétés dissociées, d’observer ses migrations vers d’autres champs et la manière dont, en se déplaçant, il se métamorphose. »

Ensemble, ces citations mettent à jour le double mouvement contradictoire du livre, qui lui donne sa vitalité autant que ses tensions irrésolues. D’un côté, celui qui a été le plus remarqué, un mouvement d’élargissement transversal : en refusant de limiter son exploration au « cinéma », Michaud redéfinit automatiquement un champ d’exploration élargi qui n’aurait que faire des séparations institutionnelles. Sont ainsi convoquées, dans un ouvrage portant « sur le film », nombre d’œuvres issues des arts plastiques, du happening, du photomontage, etc. L’auteur y met à jour des logiques figuratives, des formes d’élaboration similaires à celles qu’il a déjà explicitées dans les œuvres filmiques sur lesquelles il s’attarde[11][11] Se trouve ainsi convoqué de manière implicite le projet qui occupa Eisenstein après la censure d’Ivan le Terrible, jusqu’à sa mort en 1948 : ses Notes pour une histoire générale du cinéma. Le réalisateur russe y visait un catalogue des différentes formes issues du cinéma et propagées aux autres arts. Ce qu’il voyait comme propre au cinéma, et que Michaud caractérise ici comme relevant du film, Eisenstein le surnomma « cinématisme ». Voir pour de plus amples développements les travaux d’Antonio Somaini, qui a pu se familiariser avec les documents de l’archive RGALI dans leur version russe originale.. La méthode de Michaud se laisse rapidement saisir : chaque chapitre part d’une propriété plastique ou d’un élément formel – flicker inhérent à la projection de pellicule de par la présence de l’obturateur, capacité du remontage à extraire un sens et mettre en lumière les propriétés physiques de matériaux préexistants, etc – qui est ensuite suivi au cours de ses permutations et redéfinitions au sein des œuvres étudiées. Ce n’est pas tant l’aboutissement formel qui fait le lien entre celles-ci que le recoupement qu’elles opèrent de par leur construction, leur capacité à mettre en évidence un processus constitutif et à en faire apparaître une nouvelle configuration.

La volonté d’élargir le champ du film marque d’ailleurs une opération rare de redéfinition : il ne s’agit pas tant pour Michaud d’élargir notre conception courante du cinéma pour y intégrer des œuvres qui en seraient exclues. Il s’agit bien plutôt de se défaire de la notion même de cinéma. Il suffit pour saisir la portée du geste de le comparer avec cette profession de foi tirée d’un autre ouvrage de haute facture sorti récemment et traitant d’un corpus recoupant en partie celui de Sur le film : le Cinéma expérimental : Abécédaire pour une contre-culture de Raphaël Bassan (lequel comprend d’ailleurs un entretien avec Michaud, en sa qualité de conservateur des collections cinémas au Centre Pompidou). L’auteur y affirme notamment, dans sa présentation : « je tiens à préciser que la place du cinéma expérimental se situe (et se situera toujours pour moi) dans la sphère du cinéma, même s’il lui arrive de flirter avec les arts plastiques ou visuels ». Double volonté : faire entrer un corpus dans le champ du cinéma d’un côté, et de l’autre maintenir comme valable (bien que perméable) la frontière entre cinéma et autres arts. C’est bien contre cette double approche que tous les choix affirmés de Michaud semblent s’ériger.

Sur ce premier mouvement, il n’y a pas vraiment à revenir. Luc Chessel a dans Libération parlé de « philosophie de la description », ce qui touche peut-être à ce que le travail de Michaud a de plus généreux. S’il faut néanmoins creuser, c’est que l’ouvrage recèle un mouvement contraire. Celui-ci est subrepticement introduit par la citation d’ouverture, mais jamais vraiment traité. Car s’il est admis que le film et le cinéma ne se confondent pas, encore faudrait-il avoir une idée de ce qui marque leur distinction. Cette distinction, Michaud se refuse à l’expliciter, et ne semble vouloir la rendre opérante que par son choix de corpus. La sélection d’œuvres, la manière dont il les traite, à l’encontre du mouvement centrifuge d’élargissement constant du corpus et des méthodes, semblent ainsi dessiner en creux la problématique inverse : le mouvement centripète d’une recherche ontologique. Non l’élargissement mais le resserrement, non l’éclatement mais la distillation.

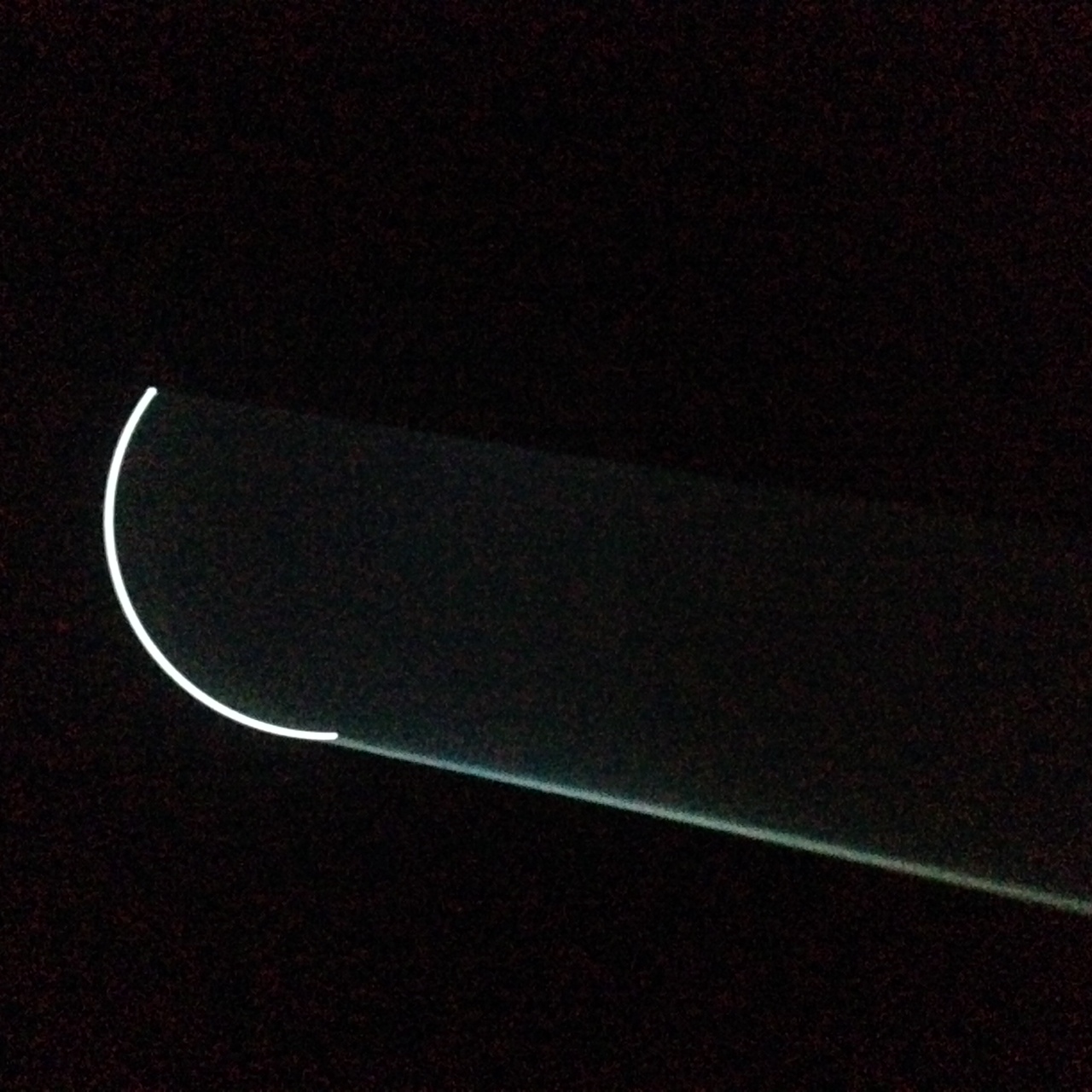

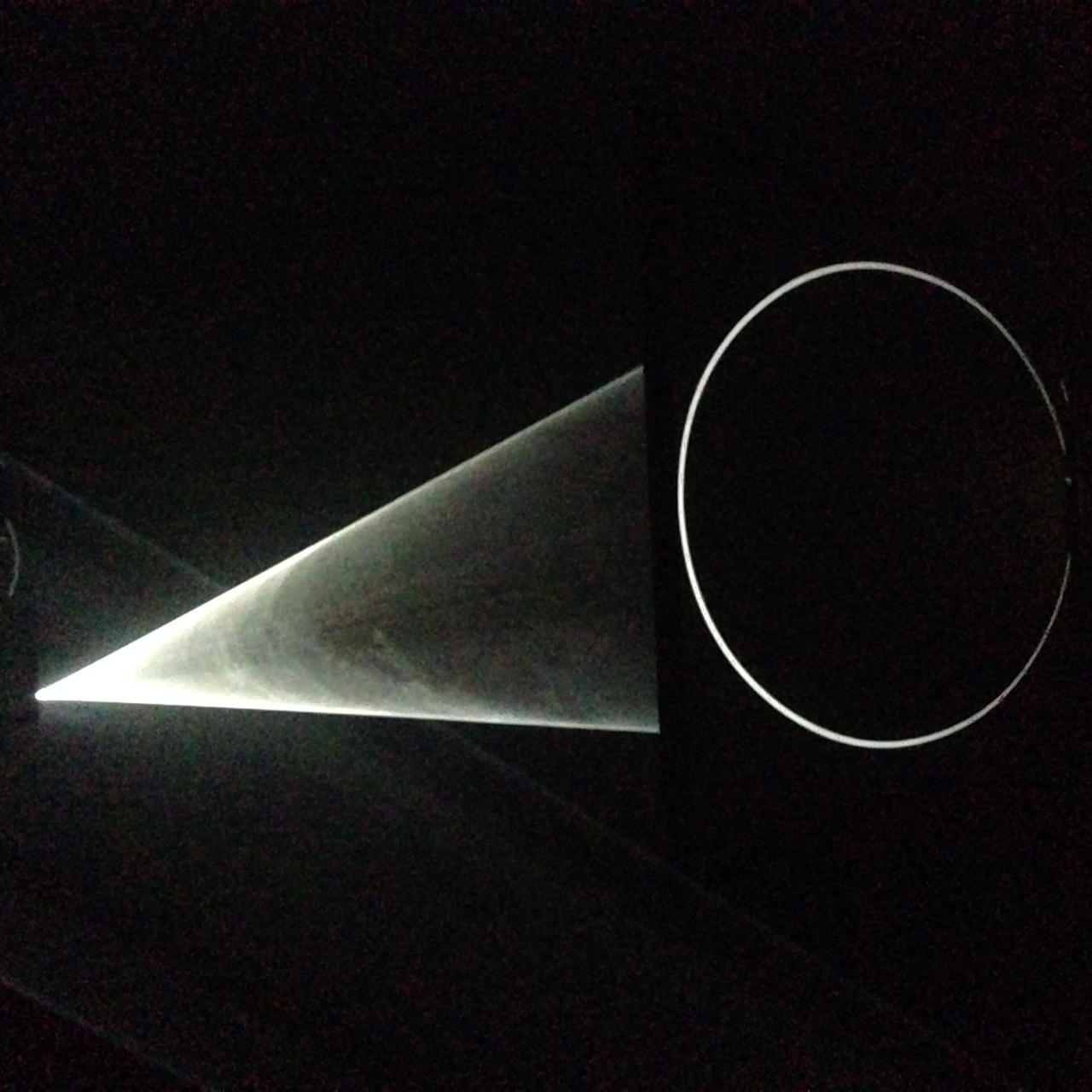

On l’a dit : Michaud ne choisit dans l’ensemble pas ses œuvres en fonction de leur forme, mais de leur structuration, leur capacité à se construire autour d’un pôle qui est à chaque fois un élément constitutif du film. Chaque œuvre, et surtout chaque lecture que fait Michaud de ces œuvres, a ainsi pour enjeu principal non pas tant son esthétique que son explicitation du processus de production filmique, sa capacité à rendre visible un élément filmique considéré comme essentiel au cinéma. Ainsi du rôle matriciel accordé aux travaux d’Anthony McCall, dont le Light describing a cone tient une place au carrefour du cinéma d’avant-garde, dont il est un classique de par sa mise en évidence du faisceau lumineux comme objet en soi[22][22] Alexander Horwath, que les cinéphiles devraient toujours écouter, le cite parmi ses dix films clés pour Sight and Sound en 2012. et, comme l’argumente Michaud, de la sculpture de par sa découpe d’un espace volumétrique à l’intersection de la vapeur environnante et du faisceau lumineux. Or la convocation de la sculpture semble surtout utilisée par Michaud pour conjurer la référence à Clement Greenberg et à sa préférence pour les œuvres qui mettent en jeu les spécificités d’un médium, qui semble tant s’imposer, mais qu’il insiste pour écarter.

On voit vite comment ces mouvements centrifuges et centripètes peuvent être sources de tension. Sur le film permet certes de mettre en évidence des croisements parfois très fertiles. Mais la question, toujours présente mais jamais explicitée, de l’ontologie et de la spécificité du médium jette un doute sur les rapprochements effectués. Car le problème que pose l’analogie entre deux processus similaires au sein de deux champs différents est double. Premièrement, bien sûr, un processus n’entraîne pas obligatoirement les mêmes résultats dans deux environnements distincts. Deuxièmement, à force de refuser les définitions explicites par volonté de redéfinir à travers le travail d’analyse, des choses parfois très différentes semblent rapprochées sous des termes vagues. C’est sans doute pour cela que le lecteur se trouve parfois, après des développements d’une luminosité exemplaire, soudain confronté à des changements abrupts de sujet et d’approche analytique ayant tout l’air de chutes de vitesse ou de coq-à-l’âne, et qui sont pour beaucoup dans l’expérience de lecture très contrastée que le texte offre à certains moments[33][33] Il faut ainsi attendre les notes de fin de livre pour apprendre que le livre est composé de plusieurs textes plus ou moins remaniés mais écrits à l’origine pour des occasions diverses, et qui n’ont pas à la base été réfléchis ensemble : notes de programme d’expositions, articles etc. C’est sûrement pourquoi Sur le film ne pêche pas tant dans ses analyses individuelles que dans leur agencement, les liens qu’il établit dans le passage de l’une à l’autre. N’en faisons pas trop de cas, mais c’est aussi sans doute ceci qui explique des incongruités telles que : p. 12 : « le cinéma n’est pas un prolongement de la photographie dans la durée » ; p. 22 : « Cette double opération de dématérialisation du mouvement et du support fait du cinéma ce qu’il a toujours semblé être : un enchaînement d’images dans le plan, un prolongement de la photographie dans la durée. ».

Ainsi par exemple de l’utilisation des œuvres de Susanna Fritscher, décrites comme des « bandes de films de fluoropolymère ETFE d’une finesse et d’une résistance extrême utilisés en architecture », et tendues par l’artiste dans les espaces différents (salles de galeries, rues, parcs) au sein desquels elle réalise ses œuvres. Faisant suite aux développements sur Anthony McCall, elles marquent le passage d’une discussion de la matérialité du faisceau lumineux à une réflexion sur la bande filmique. Or, s’il s’agit de « film », c’est seulement au sens où l’on parle de film plastique ou de film cuisine : « pellicule, mince couche de matière » selon le Petit Robert. Le fait que ce film s’insère dans un espace qui n’est pas organisé en fonction de lui, qu’il soit vu pour lui-même plutôt que par la lumière qui le traverse, qu’il n’est lui-même assujetti à aucun mouvement de défilement (fut-ce à vitesses variables), que n’étant pas photosensible il n’est soumis ni au montage ni à l’impression… Tous ces éléments interrogent sur ce que le mouvement du spectateur-piéton le long du film carbonique éclaire vraiment du mouvement du film-pellicule dans le projecteur. Ailleurs, dans le passage du Berlin – Symphonie einer Großstadt de Ruttman au projet de collage de partitions à annoter sur les murs de la ville par Christian Marclay, ce n’est pas tant le processus de production ou de mise à disposition de l’œuvre que le rapprochement géographique (Berlin) et la vision de la ville qui s’en dégage qui semblent fournir le seul lien. Michaud s’appuie sur des bases plus solides pour expliciter dans son épilogue ce que les montages de photos de John Baldessari mettent en lumière du caractère aléatoire des processus de montage filmique (dé/construction de l’espace, effet Kouleshov), mais la question de la polysémie du terme « montage » y est plus ou moins évacuée: le montage – juxtaposition de deux images dans l’espace – peut certes aider à saisir certains enjeux du montage – succession de deux images dans le temps : Michaud en fait la démonstration. Mais ces deux usages, pour autant qu’ils s’éclairent, ne se confondent pas.

Cette insistance apparemment un peu tatillonne sur la précision des définitions et des démarcations (qui d’ailleurs n’empêche en rien de profiter des meilleures pages du livre, assez nombreuses et assez riches pour racheter plusieurs fois les plus frustrantes) ne tient pas simplement au fait qu’on pourrait s’attendre à ce qu’un livre qui s’ouvre sur une distinction entre deux termes en offre des définitions. Plus profondément, elle indique un élément qui découle aussi du choix de la méthode analytique de Michaud : ce qui est évacué par le rapprochement figural entre différentes formes artistiques et dans la focalisation sur la révélation par l’œuvre des conditions de sa matérialité, c’est la place du spectateur, celle justement qui fait que deux processus analogues peuvent donner deux expériences esthétiques très différentes (selon par exemple qu’on fait face, immobile, à une œuvre à la temporalité imposée, ou que l’on est mobile face à l’œuvre qui de fait n’est plus abordée de la même manière). L’art de l’analyse de Michaud aborde les œuvres par le biais de leur construction et du dispositif mis en place pour arriver à celle-ci. Le spectateur, sa créativité et son interaction avec l’œuvre, sa capacité à en tirer un sens ou un affect autres qu’autoréflexif, ne figurent que très peu dans Sur le film. Michaud établit certes un contraste entre deux pièces de Mark Lewis sur les bases non de leur dispositif matériel mais de leur façon de représenter leur sujet ; il aborde aussi l’œuvre de Jack Smith sous l’angle thématique de la question du camp et du travestissement. Mais ces exceptions passent presque pour un relâchement, tant est important dans le reste du livre le biais vers la description de la matérialité du cinéma par les œuvres qui en font leur problématique.

Voilà donc l’objet : une somme opulente, faite de longues plages d’exposition et de documentation qui œuvrent à une redéfinition par l’acte de l’œuvre filmique, à une traversée fluide de barrières qu’on ne démolit habituellement qu’à grands coups de joutes théoriques. Un ouvrage admirablement dénué de verbiage démonstratif, où toute conclusion analytique découle naturellement, automatiquement presque, de la description qui la précède. Mais un ouvrage aussi traversé de mouvements contradictoires qui font de certaines sections des virages abrupts, qui à force de refus libérateur de la définition dilue ses redéfinitions, et qui, en caractérisant le film par son travail, laisse à d’autres la tâche d’en analyser les puissances. Au lecteur de faire pour lui-même la part des choses entre ce que le livre offre de précaire ou de robuste. Et de se dire que si Michaud est un analyste remarquable de l’œuvre individuelle, il aura manqué une chose surtout pour que son égrenage de cas particuliers évite l’écueil du zigzag frustrant : le talent de la synthèse.

Images : Light describing a cone (Anthony McCall, 1973) - photographies d'Ana Pinheiro.