Isaki Lacuesta

La cause des portraits

Au moment où le Centre Pompidou présente, pour la première fois en France, une rétrospective de ses films et une nouvelle installation autour de la correspondance filmée qu’il a échangée avec la cinéaste japonaise Naomi Kawase[11][11] Voir le programme de la rétrospective au Centre Pompidou, du 26 novembre 2018 au 6 janvier 2019., le cinéaste catalan Isaki Lacuesta revient sur son parcours, depuis ses premiers films réalisés au début des années 2000. Auteur d’une quarantaine de courts et longs métrages et de plus de dix installations à ce jour, il aborde le cinéma avec la curiosité et l’inventivité du chercheur, testant, comparant, opérant des retours, faisant des hypothèses. Parmi ses films, conçus comme autant d’expériences, La Leyenda del tiempo (2006) et Entre dos aguas (2018, premier prix aux festivals de San Sebastián et de Mar del Plata) font l’incroyable portrait de deux frères gitans du sud de l’Andalousie, Isra et Cheíto Gomez, filmés d’abord entre l’enfance et l’adolescence puis à l’âge adulte, à douze ans d’intervalle. Pour Débordements, Isaki Lacuesta parle en détails de son approche, de ses inspirations, de son cheminement.

Débordements : Tu as d’abord été critique de cinéma, et d’autres formes de création, dans les années 1990. Un peu plus tard, tu as fait le master en documentaire de création à l’université Pompeu Fabra à Barcelone qui a contribué à faire naître une nouvelle génération de cinéastes en Espagne. Comment ces années d’écriture et d’apprentissage ont participé à former ton regard et ton approche ?

Isaki Lacuesta : Comme tout le monde, j’ai commencé spectateur. Je crois que ce sont les centaines de films que j’ai vus depuis l’enfance qui m’ont marqué. C’était surtout des westerns qui passaient à la télé, les films fantastiques qu’on voyait au cinéma et, parfois, des films très particuliers. Je me souviens par exemple du jour où mon père nous a emmenés voir Dersou Ouzala de Kurosawa (1976). Mes parents étaient assez cinéphiles. Les films d’Hitchcock, de Ford, je les ai vus avec eux. On voyait aussi des films de Buster Keaton à l’école – il y avait un programme pour faire découvrir le cinéma aux enfants. Je me rappelle par exemple des Trois Âges (Three Ages, 1923), de Fiancées en folie (Seven Chances, 1925). Mais on regardait aussi Gremlins (Joe Dante, 1984), Ghostbusters (Ivan Reitman, 1984), ce type de films.

Plus tard, j’ai commencé à écrire pour la presse, en même temps que j’étais étudiant en audiovisuel à l’université Autonòma de Barcelone. Ça a été très utile parce que je ne savais rien. C’était une façon d’apprendre et de partager cet apprentissage. Je me rappelle la première fois que j’ai vu un film de Rohmer, c’était Les Rendez-vous de Paris (1995). J’avais entendu le nom de Rohmer mais je ne savais rien de lui. Alors j’allais à la bibliothèque de l’université où il y avait la collection des Cahiers du cinéma, de Positif, je lisais tout et je faisais un article, un article terrible parce que je n’y connaissais rien [rires]. C’est comme ça que j’ai appris, la littérature, le théâtre, la musique aussi. On n’était pas payé pour les critiques mais on pouvait aller au cinéma gratuitement, on recevait des livres. Pour moi, ça a été indispensable.

D : Et après l’université Autonòma, tu es entré à la Pompeu Fabra ?

IL : J’ai essayé de faire un master de cinéma à l’Autonòma mais c’était la première année qu’une telle formation existait. À l’Autonòma, il n’y avait que 4 élèves, ils ont suspendu le master. Heureusement, la Pompeu Fabra m’a récupéré. La première semaine, il y avait Frederick Wiseman. Personne ne savait qui il était, ce qu’il faisait, il nous était inconnu. Avant nous, il n’y avait pas eu d’études de création documentaire. Il n’y avait pas de canon. On ne connaissait pas Chris Marker, on ne connaissait pas Jean Rouch, ni Claude Lanzmann, on ne connaissait rien. Nous étions là parce que nous avions vu des films de José Luis Guerín et de Joaquim Jordà. C’était nos références. Quelque chose de Jean Vigo peut-être, mais pas plus. Et on a commencé avec Frederick Wiseman. L’année suivante, il y avait Johan Van der Keuken. C’était incroyable. Nous avons tout appris là. Il y avait des professeurs qui intervenaient régulièrement, comme José Luis Guerín, Jean-Louis Comolli et Joaquim Jordà. Et il y avait des professeurs invités qui restaient une semaine : Luciano Rigolini [producteur et programmateur de la Lucarne d’ARTE], Luciano Barisone [collaborateur et directeur de festivals]. Pas cette année-là mais plus tard, Claude Lanzmann y est allé, Viktor Kossakowski… tout le monde est passé par là.

L’idée de Jordi Balló [enseignant, initiateur et directeur du master en documentaire de création à la Pompeu Fabra, ancien directeur du Centre de Culture Contemporaine de Barcelone qui a produit des correspondances filmées entre cinéastes], qui consistait à créer un modèle de production qui n’existait pas, a été déterminante. Durant les années 1990, l’Espagne a produit en tout et pour tout quelque chose comme 5 longs métrages documentaires de cinéma. L’idée de Jordi, c’était d’en produire 3 chaque année, adossés au master. Le master, c’est un endroit où penser, où travailler, mais nous nous sommes toujours associés à des sociétés de production. C’est une façon de mélanger le monde professionnel avec le monde éducatif. C’est un modèle qui n’existait pas et ça a très bien marché. C’est aussi un modèle de transmission entre générations. Et le dialogue intergénérationnel, mais aussi à l’intérieur d’une génération, ça fonctionne très bien. C’est là que j’ai connu mes amis et collaborateurs, Amanda Villavieja [ingénieure du son], Abel García Roure [assistant-réalisateur], Diego Dussuel [chef-opérateur]…

D : Tes premiers films, tu les as faits dans ce cadre ?

IL : La première année du master, l’idée était de travailler sur 3 films des principaux enseignants, Guerín, Jordà et Comolli, avec la participation des élèves. La deuxième année, on a voulu travailler sur le projet d’un élève. C’est à ce moment que j’ai fait mon premier long métrage, Cravan vs Cravan (sorti en 2002), avec les autres étudiants du master. La Leyenda del tiempo (2006) et Les Condamnés (Los condenados, 2009), je les ai faits aussi dans le cadre du master, où je suis devenu enseignant.

D : Ce premier long métrage, Cravan vs Cravan, inspiré par Arthur Cravan, le poète et boxeur, neveu d’Oscar Wilde et précurseur du mouvement dada, adopte la forme d’une enquête. On a l’impression que c’est cette forme, cette manière d’aborder ton sujet, qui te permet d’associer tout de suite le réel et l’hypothèse, l’imaginaire, la rêverie, les constructions mentales. Comment le film s’est construit ?

IL : C’est une enquête et un voyage en même temps. Ce qui m’intéressait beaucoup dans Cravan, c’était la possibilité de développer un travail d’investigation et un travail d’imagination, d’associer ces deux côtés du cinéma qui m’intéressent, et sous différentes formes. Au début ‒ parce que la structure du film a beaucoup changé ‒, j’ai travaillé avec un scénario de documentaire très tenu et je pense que ça m’a permis de faire le film, qui était mon premier. À l’époque, si j’avais voulu faire La Leyenda del tiempo, personne n’aurait suivi. Ça m’a donc aidé d’avoir un scénario assez littéraire, assez serré, et prévisible aussi, puisque c’était l’histoire de quelqu’un qui avait disparu presque un siècle avant, pas de surprises.

Au départ, mon idée était d’organiser le film de l’investigation vers l’imagination. J’avais imaginé un montage dialectique un peu comme Vérités et Mensonges d’Orson Welles (F for Fake, 1975). C’est plus tard, pendant la préparation, que Paco Poch, le producteur du film qui était aussi intervenant à la Pompeu Fabra, a rencontré par hasard Frank Nicotra, un poète et boxeur qui préparait son propre film, L’Engrenage (2001), avec une société de production ici, en France. Paco m’a appelé en disant « J’ai rencontré Cravan ! J’ai rencontré Cravan ! ». Ce n’était pas Cravan, mais c’était presque lui. C’est là que j’ai pensé développer la structure du voyage en même temps que l’enquête, avec un alter ego de Cravan et de moi aussi, et travailler tout le film avec des alter ego, comme des miroirs déformants. Je cherchais des miroirs qui nous permettent d’imaginer le passé, ce qui n’existe plus, mais aussi de voir le présent, d’envisager les similitudes et les différences. C’est là qu’avec Domi Parra, mon monteur, nous avons remarqué que lorsqu’on faisait un montage parallèle, je cherchais les différences et lui les analogies, ce qui n’est pas du tout la même chose. C’est comme ça qu’on a eu l’idée de filmer des poètes contemporains, des musées, des espaces d’art actuels qui nous permettent d’imaginer le Salon des indépendants, par exemple, et ce qui a changé.

En faisant Cravan vs Cravan, j’ai aussi découvert que le portrait était très important, pas seulement le récit, mais le portrait. C’était une chose absolument essentielle que je ne savais pas, que je n’avais pas comprise au cinéma. Je pensais plus à Alfred Hitchcock qu’à d’autres cinéastes comme Jean Vigo, Boris Barnet, Frank Borzage. Ils font des récits bien sûr, mais le portrait, c’est la chose la plus forte dans leurs films.

D : Pourquoi t’être intéressé à Arthur Cravan ? Qu’est-ce qui t’a amené jusqu’à lui ?

IL : Le mystère surtout. Il y avait des trous qu’on devait remplir, qui laissaient place à l’imagination. Et un certain romantisme, une vision romantique de la vie vécue avec intensité, le désir d’expérimenter tous les possibles, de devenir plusieurs personnes. Je pense que c’est un sentiment très propre au 20e siècle.

D : Et au cinéma.

IL : Et au cinéma. Ça va ensemble, ça arrive toujours en même temps. C’était déjà présent chez Rimbaud, chez Whitman, mais ça s’est développé au 20e siècle avec des poètes comme Cravan, Pessoa, qui sont contemporains l’un de l’autre. Ce n’est pas un hasard que Pessoa écrive avec des multi-personnalités en même temps que Cravan dit qu’il voudrait être à Vienne et Calcutta, manger tous les plats, coucher avec toutes les femmes, voyager dans tous les pays. Et le cinéma développe cette même idée au même moment, la psychanalyse aussi. Tout ça, c’est contemporain, et ce sont des façons de chercher la multiplicité de personnes que nous avons en nous.

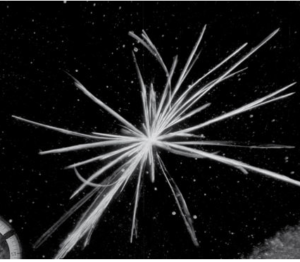

D : Une chose frappe dès le début de ton travail, c’est ton goût pour des images et des disciplines qu’on ne voit pas tellement au cinéma, ou associées à lui. Je pense aux courts métrages Microscopies (Microscopías, 2003), où tu utilises des images de microscope électronique à haute résolution, à Résonances magnétiques (Ressonàncies magnètiques, 2003), que tu as fait avec des images d’IRM. Très vite, alors que ce sont tes premiers films, on a l’impression que tu testes les possibilités du cinéma, que tu cherches beaucoup, loin, en essayant de repousser des limites.

IL : C’est un peu cravanien. J’aurais voulu, je veux encore être musicien, peintre, architecte… Et j’ai de la peine de ne pas avoir le temps d’apprendre tout ça. Ces expérimentations, c’est une façon de jouer un peu à l’être. Je pense aussi que je peux apprendre des choses utiles au cinéma. Quand je travaille avec des architectes, des musiciens, des peintres, je reviens avec de nouvelles idées. C’est la même chose avec les techniques et les matériaux qui sont le reflet d’une époque. Si le cinéma est né en même temps que les rayons X – ils sont absolument contemporains, à quelques mois de différence près –, là encore, ce n’est pas par hasard. Il y a une même pensée qui est là. Aujourd’hui, ce sont par exemple les images à résonance magnétique qui sont une forme de pensée propre à notre époque, avec la 3D, l’interactivité. Ça m’intéresse beaucoup de travailler avec des formes qui sont le signe d’une époque. C’est pareil avec Google Earth [Isaki Lacuesta et Isa Campo, sa compagne et collaboratrice essentielle de toujours à différents titres, ont coréalisés une installation, Lieux qui n’existent pas (Google Earth 1.0.), en 2009, partant des représentations lacunaires de Google Earth], c’est une façon de regarder le monde qui appartient à notre époque. Et qui est déjà en train de changer.

Et puis je venais de faire Cravan vs Cravan. Je ne savais pas tourner à l’époque, je me sentais plus sûr de moi au montage. Cravan vs Cravan, c’était ça, on a fait le film au montage. C’est comme si j’avais tourné du found footage pour moi-même. Les courts métrages entre Cravan vs Cravan et La Leyenda del tiempo, c’était pour apprendre à filmer : travailler le noir et blanc, la couleur, avec des modèles, comment filmer un corps… Dans Cravan vs Cravan, j’ai filmé le mensonge sans le vouloir. Et j’ai commencé à faire des listes : est-ce que j’ai tourné l’amour ? (Peut-être dans Microscopies, quand je filme Isa, mais je ne le savais pas). Est-ce que j’ai filmé le désir ? Non, pas encore. La peur ? Non, pas du tout. La tristesse ? Non. Je faisais ces sortes de listes et j’avais envie de chercher tout ça dans le cinéma.

D : Peux-tu nous raconter la genèse de ton deuxième long métrage, La Leyenda del tiempo (2006) ? Comment en arrives-tu à faire un film où des enfants, deux frères gitans du sud de l’Andalousie, rejouent leur propre rôle, leur propre histoire, alors qu’ils viennent de perdre leur père ?

IL : Avec Isa, nous sommes partis en vacances sur l’île de San Fernando, au sud de l’Andalousie, pour voir l’endroit où Camarón, le grand cantaor, était né. On voulait se reposer du cinéma. On venait de finir Cravan vs Cravan et c’était les vacances, juste avant la sortie du film. On s’imaginait les paysages que Camarón chantait, on avait envie de les voir. Et nous sommes tombés amoureux de l’endroit. J’ai fait beaucoup de photos – il y a des plans de La Leyenda del tiempo qui sont les mêmes que ces photos de vacances –, nous avons rencontré une fille japonaise qui s’était installée là, les enfants qui séchaient l’école… Nous avions envie d’y rester, d’y vivre, de connaître les habitants. C’est comme ça que nous avons décidé de faire un film.

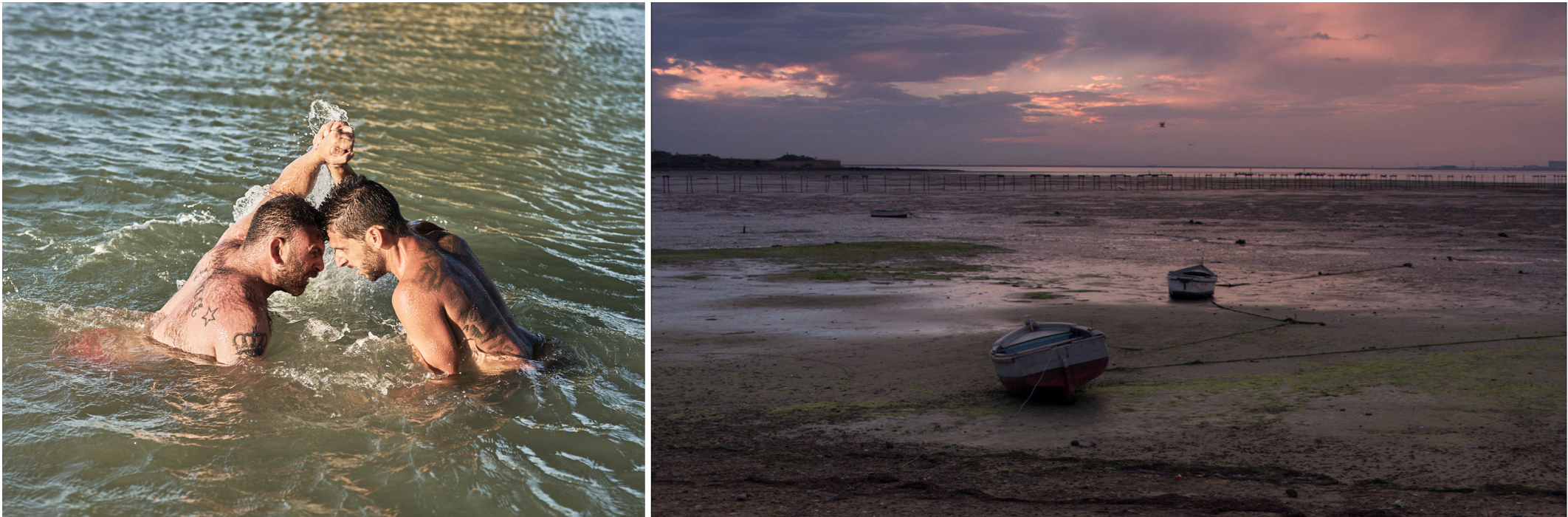

Le scénario que nous avons alors écrit était très ouvert. C’était le contraire de Cravan vs Cravan, avec l’idée de faire un film improvisé. J’avais envie, après avoir travaillé avec un scénario très tenu, de faire un film sans rien savoir, absolument rien. Je décidais, ou j’écrivais, juste avant de tourner. C’était intéressant pour moi et j’en avais besoin. Le scénario racontait l’histoire d’un garçon qui était un grand chanteur en puissance et qui, à 12 ans, a mué et ne pouvait plus chanter comme avant. Nous avons fait un casting et nous sommes tombés sur Isra et Cheíto, des frères qui ne pouvaient pas chanter, ni faire de la musique, à cause du deuil de leur père. Et nous avons changé le scénario pour l’adapter au réel. C’est comme ça que nous avons fait La Leyenda del tiempo en 2006 et sa suite, Entre dos aguas, en 2018, douze ans après, avec Isra et Cheíto devenus adultes : nous avons écrit une histoire et nous l’avons changée au fur et à mesure, en fonction de ce qu’on trouvait.

D : Est-ce que ça a été une évidence quand vous avez vu Isra et Cheíto au casting ?

IL : Presque, mais pas complètement, parce qu’Isra était le premier que nous avons vu. Ce n’était pas un hasard, on nous avait parlé de lui. Mais si tu vois un mec incroyable tout de suite, tu penses qu’il y en aura d’autres. Donc nous avons vu encore 400 ou 500 enfants. La combinaison Isra et Cheíto était incroyable. Nous avons fait des tests avec eux, mais ils jouaient très mal et j’ai douté. D’autant qu’il y avait un autre garçon qui jouait très, très bien. J’ai même commencé à tourner avec les deux. Je pensais déjà que ce serait Isra mais je n’étais pas sûr, c’était un filet de sécurité. Je me souviens que pendant le casting, j’ai demandé à Isra s’il pouvait simplement regarder par la fenêtre. Il a regardé et c’était formidable. Je me suis dit que j’allais tourner avec lui et que si tout ne marchait pas bien, s’il ratait quelque chose, je travaillerais au montage, comme Koulechov. Mais dès qu’on a commencé à tourner, il a joué très, très bien, tout le temps.

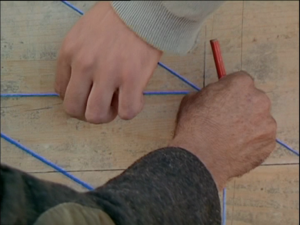

D : Comment ça s’est passé au tournage ? Est-ce que vous travailliez les scènes en amont ? Est-ce qu’Isra et Cheíto avaient une part d’improvisation ?

IL : C’était un travail progressif. Par exemple, on savait qu’on voulait faire une séquence à l’école pour voir la tristesse d’Isra. On avait parlé avec son professeur et il nous avait dit qu’avant les vacances de Noël, il voulait rendre les évaluations et donner le classement des élèves. Il n’y avait qu’une possibilité de tourner ça, et on ne voulait pas faire jouer Isra dans cette séquence. Nous sommes allés plusieurs fois à l’école, avec Abel [García Roure], mon assistant, d’abord tout seuls, sans caméra, ensuite avec une petite caméra. Nous avions prévu du temps, un plan de tournage assez large pour être prêts le jour J, mais ça s’est très bien passé et dès le deuxième jour à l’école, nous avons pu filmer. Le matériel, la caméra, les micros ne les impressionnaient pas. Très vite, nous avons tourné des choses qui sont dans le film.

D : Il y a donc, comme à l’école, des séquences qui ne sont pas jouées, qui sont documentaires. Il y a aussi des mises en situation, auxquelles ils réagissent spontanément ?

IL : Nous avons travaillé de différentes façons. Il y a des séquences très documentaires. Par exemple, l’école, ce serait l’extrême documentaire.

Il y a des séquences avec des situations provoquées, des mises en situation, par exemple le jeu dans la saline. Je propose un jeu, il se développe, on filme, j’interviens à nouveau… Mais je ne disais presque rien. J’essayais de ne surtout pas expliquer mes idées à Diego [Dussuel, chef-opérateur], à Amanda [Villavieja, ingénieure du son], à Isra et Cheíto, pour voir s’il allait se passer autre chose qui me surprendrait. Je me disais qu’il serait toujours temps d’intervenir si besoin.

Et il y a aussi des séquences qui sont très, très jouées. L’extrême de ça, ce serait la séquence d’Isra et son amie Saray avec le couteau. Ce n’était pas écrit mais ils connaissaient chaque phrase qu’ils devaient dire, c’était très précis.

C’est un film qui change de style, il n’est pas homogène. C’est plus fragile, mais c’est une fragilité que j’accepte, qui ne me dérange pas parce qu’elle est vivante. C’était la vérité. Nous étions en train d’apprendre à faire des choses ensemble et cet apprentissage est inscrit dans le film.

D : Et est-ce que dès La Leyenda del tiempo, au cours du tournage, tu as déjà pensé poursuivre, faire le portrait d’Isra et Cheito à plusieurs années d’intervalle ? Dans La Leyenda del tiempo, on voit déjà le passage du temps, on voit Isra grandir, on voit ses épaules, son visage changer. Y avait-il l’idée de continuer avec eux plus tard, de filmer le temps et la manière dont il les transforme, comme tu l’as finalement fait en 2018 avec Entre dos aguas ?

IL : Oui, oui, oui. C’était une des intentions. On voulait faire un portrait, capter des émotions, et les filmer à travers le temps. L’un des films que j’ai amené avec moi à San Fernando, c’était Les 400 coups (François Truffaut, 1959). Il y avait aussi L’Atalante (Jean Vigo, 1934), les films les plus réalistes de Zhang Yimou… Mais l’idée de Truffaut, qui a filmé Jean-Pierre Léaud à travers le temps, était clairement là. Cette idée était déjà présente avant lui, chez beaucoup de cinéastes. C’est ce que John Ford a fait avec John Wayne, qu’il a filmé à tous les âges, y compris quand il n’était plus capable de monter à cheval ‒ j’aime beaucoup. Mais Truffaut l’a fait de telle façon que le portrait est mis au premier plan, j’ai appris ça avec lui. Plus tard, je me suis rendu compte que c’était aussi l’intérêt principal de John Ford. Nous avons semé quelque chose avec La Leyenda del tiempo, en espérant qu’on pourrait y revenir.

D : Le tournage de La Leyenda del tiempo s’est étendu sur combien de temps ?

IL : Nous avons commencé en novembre et fini au mois d’août, donc un peu moins d’une année. Nous étions heureux qu’Isra ait changé pendant ce temps. Ce tournage par morceaux, dans la durée, c’était plus cher pour la production, mais c’est de cette façon qu’on a pu comprendre ce qu’on faisait, au fur et à mesure. On tournait, on rentrait, on montait, on réfléchissait, on retournait tourner. Ça se voit dans le film. C’est quelque chose que nous avons appris avec José Luis Guerín, qui a tourné En construcción de cette façon. Mon assistant, Abel [García Roure], et mon ingénieure du son, Amanda [Villavieja], venaient de faire le film avec lui dans le cadre du master. Pendant que je travaillais sur le film de Joaquim Jordà, ils travaillaient avec Guerín, et on partageait nos expériences. On n’aurait pas été capables de faire La Leyenda del tiempo autrement, on aurait perdu le passage de temps et on avait aussi besoin de comprendre ce qu’on était en train de faire.

Le film a beaucoup, beaucoup changé en cours de route. Bien qu’il soit essentiellement improvisé, il y avait des liens entre l’histoire de Makiko [une jeune Japonaise qui s’installe à San Fernando pour apprendre à chanter comme Camaròn] et celle d’Isra [qui ne peut plus chanter parce qu’il porte le deuil de son père assassiné], entre la neige et le sel, il y avait plein de petits liens comme ça. Au montage, nous nous sommes rendus compte que ces liens, c’était une présence du cinéaste qui salissait le film, qui le rendait moins transparent. Et le montage parallèle qu’on avait imaginé faire entre Makiko et Isra ne marchait pas du tout, c’était trop lent et c’était surtout des registres trop différents. C’est après le premier tournage qu’on a décidé de faire le film en deux parties : d’un côté le portrait, l’histoire orale, avec Isra, et de l’autre le récit, l’histoire écrite, avec Makiko, deux façons d’aborder un même sujet. Mais on ne savait pas ça au début.

C’est aussi comme ça que nous avons trouvé les échelles de plans, les objectifs, la manière de travailler… On vivait ensemble, dans le même appartement, et tous les soirs, on regardait ce qu’on avait tourné pour voir ce qui marchait bien et ce qui ne marchait pas.

D : Qu’est-ce qui a déclenché Entre dos aguas (2018), qui vous a fait dire que c’était le moment de filmer à nouveau Isra et Cheíto ?

IL : Il y a à peu près cinq ans, nous nous sommes rendus compte qu’Isra et Cheíto étaient devenus des adultes. Ils avaient des enfants, des problématiques d’adultes. Et nous, nous avions changé aussi. À un moment, Cheíto, qui est militaire dans la marine espagnole, est rentré à San Fernando après une mission en Afrique. C’était la première phrase d’un conte de Conrad ou de Stevenson : « Cheíto revient d’Afrique ». Nous avons imaginé un retour symétrique d’Isra, qui reviendrait à San Fernando au même moment, sortant lui de prison, pour trafic de drogue. Et on a commencé à écrire, à travailler avec Isra, avec Cheíto. Nous avons fait un dossier, cherché de l’argent sans beaucoup de succès. La naissance de la troisième fille d’Isra approchait. C’était dans le scénario, et nous avons décidé de commencer à tourner, sans argent. C’est la séquence la plus chère du film. Nous avons attendu l’accouchement pendant trois semaines à Cadix, qui est un bon endroit pour attendre. Ça a commencé comme ça.

D : Comment s’est passé le travail avec Isra et Cheíto adultes ? Entre dos aguas mêle des éléments de leur propre existence et des situations imaginaires, inspirées par l’histoire de leur famille ou de leurs amis. Tu disais qu’ils étaient associés au moment de l’écriture. Vous avez discuté de ce que vous vouliez reprendre, vous avez imaginé des choses ensemble ?

IL : Nous avons beaucoup discuté, du film qu’ils imaginaient, de ce que j’imaginais. On a fait un premier projet très ouvert, avec des sujets, des lieux, des personnages, des situations possibles mais aussi avec beaucoup de trous. Et on a ensuite travaillé à un scénario plus classique, sur 100 pages, avec des dialogues, mais en précisant que ce n’était pas le scénario définitif, bien au contraire, que c’était juste une base pour penser et agir, à communiquer à l’équipe, aux acheteurs, pour expliquer quelle sorte de film on voulait faire, une base destinée à être développée avec ce qu’on rencontrerait pendant le travail.

D : Dans ton cinéma, la dimension ethnographique est très présente : filmer un lieu, les gens qui y vivent, un milieu. Ces lieux, ces personnes, tu les abordes toujours par le biais d’enquêtes, de recherches et la forme de tes films semble en découler.

IL : Oui. C’est de la découverte. Je viens de réaliser que c’est la même chose que ce que je faisais quand j’étais journaliste. Aller à un endroit, apprendre à le connaître, le découvrir, et pendant je le découvre, je le raconte. C’est vrai, sauf pour Peau neuve (La propera pell, 2016), qui avait une forme décidée en amont, mais les autres ont été conçus exactement comme tu viens de le décrire. Il y a des films qui sont nés pour réfléchir à un sujet, d’autres pour vivre dans un endroit, ou pour vivre avec quelqu’un. Et on a trouvé leur forme pendant qu’on les faisait.

D : Une autre manière de décrire ce travail-là, ce serait peut-être ce que tu dis du rapport variable entre portrait et récit. D’un film à l’autre, ou à l’intérieur d’un même film comme dans La Leyenda del tiempo, le rapport entre la dimension portrait et la dimension récit évolue, mais tu les mêles toujours, comme si le réel et l’imaginaire étaient nécessaires ensemble pour que le portrait soit vivant, pour qu’il soit vrai.

IL : Ça, c’est clair. Je me rappelle très bien la première fois que j’ai pensé à ça, c’était en lisant une interview de Jean Rouch, avant de le connaître. Il expliquait justement l’importance de filmer l’imaginaire dans l’ethnographie. C’est ce qu’il faisait et c’est ce qu’il nous a appris.

À l’université, je montrais des films de Flaherty, de Dziga Vertov, de Jean Rouch, ou même de Pasolini, et tous ces films documentaires commencent par eux expliquant ce qu’ils vont faire. Chez Vertov et Flaherty avec des intertitres, chez Pasolini ou Rouch, c’est eux-mêmes qui apparaissent ou c’est leur voix. Pour nous, ce n’est plus nécessaire de faire ça parce qu’ils l’ont fait. Le spectateur connaît déjà, il sait. Mais nous avons repris des méthodologies qui sont propres à cette tradition. Et d’Agnès Varda.

D : C’est une tradition documentaire et ethnographique au départ mais qui a beaucoup changé le rapport au récit et du coup aussi à la fiction. Le fait que tu prennes réel et imaginaire ensemble, que ces deux composantes soient absolument nécessaires à des degrés différents pour faire le portrait de quelqu’un, pour mener une enquête rend caduque la question du documentaire et de la fiction. Les deux coexistent, ce ne sont pas des mondes séparés.

IL : Ça dépend. Je pense qu’il y a des formes appropriées ou inappropriées à un film. Quand je fais l’installation Lieux qui n’existent pas (Google Earth 1.0.), c’est purement documentaire parce que l’intention est d’informer sur ce que Google Earth ne représente pas, la vocation est journalistique. Dans le journalisme, la distinction du fait et de l’imaginaire, l’invention, l’interprétation est essentielle. Mais dans les portraits, quand je fais La Leyenda del tiempo ou Entre dos aguas, pour tourner une émotion et la partager avec le spectateur, j’emploie des moyens qui peuvent traditionnellement être associés au documentaire ou à la fiction.

Mais ces termes sont devenus polysémiques, ils ne sont pas pratiques. À l’université, avec mes élèves, je parle plutôt de ce qui est préparé et de ce qui ne l’est pas. La caméra précède-t-elle, anticipe-t-elle, ou suit-elle ? Et le micro, suit-il ? Par exemple, les films de Flaherty sont tous considérés comme des documentaires, mais il y a des moments de Nanouk l’Esquimau (1922) qui sont très préparés et des moments où Flaherty ne sait pas du tout ce qui va se passer. Il y a la scène de la chasse, sur laquelle André Bazin a beaucoup écrit, dont il a fait l’éloge, dans laquelle Flaherty ne savait pas ce qui allait arriver. Mais Flaherty a abandonné ça après. Avec Louisiana Story (1948), il est allé complètement dans l’autre sens. Il y a des champs-contrechamps, des découpages classiques du cinéma de fiction. Tout le monde considère que c’est un documentaire, et c’est entièrement préparé, organisé, avec des marques par terre, avec de l’éclairage, des micros, de la musique. À l’université, je montre des séquences de Ten (Abbas Kiarostami, 2002) par exemple et je demande aux étudiants quel pacte ils pensent qu’il y avait entre les comédiens et le cinéaste. Qu’est-ce qui était préparé ? Y a-t-il de l’éclairage ? Des micros ? Où sont-ils ? Même chose chez Kossakowski, Winterbottom… C’est faire l’exercice de penser de quelle façon on est arrivé à tourner. Les films montrent très bien de quelle façon ils sont faits, s’il y a un pacte ou pas de pacte, c’est évident. Ils y a des petites choses qui peuvent être un peu ambiguës mais en général, on arrive très bien à comprendre de quelle façon a été fait un film. Et pour moi, c’est plus utile que de parler de documentaire et de fiction.

D : Tes films rendent compte aussi de la complexité, de la diversité de leur sujet.

IL : Je pense que là-dessus, il y a deux choses. D’abord, j’aime beaucoup avoir différents points de vue sur les sujets ou sur les personnages, revoir les choses. Par exemple, dans Les Condamnés (2009), qui est un film de fiction plus classique [le troisième long métrage d’Isaki Lacuesta, sur la lutte armée contre les dictatures militaires en Amérique du sud], on voit l’histoire du point de vue de Martín, le personnage qui a vécu les faits, qui a été guérillero, et, au troisième acte, on change de perspective pour tout revoir du point de vue de la fille d’un guérillero disparu, du point de vue de la génération suivante, qui n’a pas vécu directement les faits. Avant de faire Les Condamnés, quand nous préparions Soldats inconnus [Soldats anònims, 2008, un documentaire sur les premières fouilles scientifiques d’une fosse datant de la guerre civile espagnole, en Catalogne], ça n’a finalement pas pu se faire mais j’avais le projet de filmer trois fosses, en Espagne, en Argentine et en ex-Yougoslavie ou peut-être en Afrique. Le sujet était le même mais il y avait des similitudes et des différences incroyables. J’aime beaucoup travailler les variations, qui permettent de penser les choses de différentes façons, par comparaison.

Ensuite, il y a la question formelle. J’avais envie d’apprendre avec chaque film, d’y explorer tous les possibles, de jouer avec différentes formes, que le film se transforme. Mais ça n’est pas bien accepté au cinéma, ni par les spectateurs contemporains ni par les personnes qui financent les films aujourd’hui. C’est drôle parce que les mêmes l’acceptent très bien au théâtre ou en littérature. Donc ces jeux-là, maintenant, je les réserve plutôt aux installations, aux spectacles, aux concerts.

Je me sens si proche de quelqu’un comme Raúl Ruiz, de cette idée de faire des films avec des morceaux différents, avec une imagination qui évolue à chaque instant. Dans les années 1960, il y avait un élan collectif plus ouvert à ce type d’idées au cinéma. Dans les années 1990 un peu aussi, aujourd’hui c’est en crise. Ça va revenir, mais pas pour l’instant. C’est dommage parce qu’avec les possibilités d’interactions du monde digital et des plateformes, on pourrait faire des choses incroyables. Et on fait des séries anciennes, non ? On fait des choses qui existaient déjà dans les années 1950 et 1960. Il y a toute cette littérature à propos de les nouveautés de la série. Elles sont où ces nouveautés ? Ce n’est pas vrai, c’est du marketing. Sauf Les Mystères de Lisbonne (Raúl Ruiz, 2010), qui est fantastique.

D : Tu as souvent travaillé avec des chanteurs, des danseurs, des architectes, des gens qui viennent d’autres pratiques artistiques. Je pense en particulier au peintre et plasticien Miquel Barceló et au travail que vous avez fait ensemble sur Le Cahier d’argile (El Cuaderno de barro, 2011) et Pasos dobles (2011), deux films que tu as tournés avec lui au Mali, en Pays dogon, où il a un atelier. Tu as totalement adapté ton projet, là encore, à ce que tu as trouvé, et d’un film qui devait être unique au départ, deux sont nés, un documentaire et une fiction. On voit que les propositions de Barceló, et pas seulement les siennes d’ailleurs, transforment les deux films, agissent sur eux. Comment ça s’est passé ?

IL : Au départ, il ne devait y avoir qu’un seul film, qui était à l’intersection de nos personnalités.

Dans le dialogue avec Naomi Kawase, avec des architectes, avec tout le monde, je pense qu’il y a toujours un point de rencontre que personne ne refuse et où chacun arrive à quelque chose qui lui appartient mais qui est aussi un prolongement de lui-même, qu’il n’aurait pas développé sans la rencontre. Si quelqu’un voit Pasos dobles et ne connaît pas Miquel, il trouvera que le film est très proche de moi. S’il ne me connaît pas du tout mais connaît Miquel, il trouvera que c’est un portrait de sa cosmogonie, de son univers. Et s’il voit le film après la lecture de l’écrivain et peintre François Augiéras [qui a vécu dans le Sahara et qui est une inspiration majeure de Miquel Barceló], il trouvera que c’est un film sur et autour de François Augiéras. C’est les trois. Et il y a dedans aussi l’amour d’Isa pour la tragédie grecque, que je partage.

J’avais rencontré Miquel en 2007 pour une installation à Francfort. Je faisais le portrait de plusieurs peintres en 35 mm et je leur demandais ensuite de peindre sur la pellicule pour compléter leur portrait [Quatre couleurs/Quatre peintres, un des films de l’installation Traces, 2007]. Le jour où j’ai filmé Miquel, il m’a montré des tableaux de François Augiéras. Il collectionne ses tableaux, il m’a parlé de lui, et quand nous sommes rentrés chez nous, Isa et moi, nous avons lu tous les livres d’Augiéras. Quelques mois après, Luisa Matienzo [Tusitala Producciones] m’a proposé de tourner un documentaire sur Miquel et son atelier africain. J’ai avancé l’idée de faire un film qui mêle Augiéras et Barceló autour du double, et sous la forme d’un conte qui évolue, se transforme. À l’époque, je lisais beaucoup Merce Cunningham qui disait que la danse, c’est passer d’une posture à une autre, la transformation de l’une à l’autre. Et j’ai imaginé un film qui passe d’une séquence documentaire à un western spaghetti, et de quelle manière aller de l’un à l’autre. Ces transformations, c’est le film. Miquel aimait beaucoup cette idée, Luisa aussi.

Restait à savoir que faire de la performance avec de l’argile humide, « Paso doble », que Miquel et le chorégraphe Josef Nadj allaient faire dans le village dogon où Miquel avait son atelier, et qui était une des raisons pour lesquelles il voulait faire le film. Je me souviens que je ne savais pas comment l’intégrer. J’étais déjà au Pays dogon pour la préparation. Je suis allé chercher Miquel qui arrivait à Bamako et nous avons fait le voyage jusqu’à son village tranquillement, en 2 ou 3 jours, pour discuter. On n’a absolument pas parlé du film, mais de plein de choses qui ont été utiles pour le film au final. On a parlé de football, de peinture, de littérature, de femmes, de tout. Et c’est seulement 40 km avant d’arriver que Miquel m’a demandé où je pensais mettre la performance. Je lui ai répondu que je n’en savais rien, peut-être au générique comme la chanson dans La Leyenda del tiempo. Il m’a dit « Nan, mais c’est pas possible ! » On a rigolé en disant qu’on ferait deux films séparés. Et finalement, pendant les repérages, on a vraiment décidé de faire comme ça. Mon assistant, Luis Bértolo, dit qu’il ne savait pas qu’on faisait deux films jusqu’au montage, mais je suis sûr qu’on l’a décidé avant. Ça me fait penser à Jesús Franco, qui faisait parfois deux films en même temps sans que personne ne le sache sur le tournage. Il pouvait faire un film de vampires et en même temps un film de pirates. Pasos dobles, c’était un peu ça : on a fait deux films dans le budget et le temps d’un seul.

D : Les créations de Miquel Barceló pour le film, l’idée de la fresque, des peintures des albinos, c’était là avant le tournage ?

IL : Ça s’est décidé pendant ce voyage en voiture. On avait beaucoup parlé d’Augiéras, on se demandait si Miquel devait se laisser pousser la barbe comme lui, jusqu’à quel point il voulait jouer. On a aussi beaucoup parlé des albinos au Mali et c’est là qu’il a eu l’idée de peindre à l’eau de javel. Les albinos étant dépigmentés, il voulait reproduire ça. C’est là qu’il a commencé à faire leurs portraits à l’eau de javel, un travail qu’il poursuit encore aujourd’hui. Il m’a parlé aussi du rapport négatif/positif – il faisait déjà à l’époque des tableaux négatifs et positifs. Je ne me rappelle plus à quel moment on a décidé qu’il ferait des fresques dans la grotte. Je crois que c’était aussi avant le tournage. Il avait été à Lascaux, qui a été une expérience incroyable pour lui. En tous cas, nous avons rapidement décidé ensuite de mettre une séquence avec les fresques dans un film, et leur disparition, leur effacement dans l’autre. J’aime bien que le spectateur qui ne voit que Le Cahier d’argile imagine qu’il y a toujours cette grotte avec les peintures de Barceló quelque part au Mali.

D : Peux-tu nous parler des « Films doubles », la proposition qui introduit ton installation « Les Images échos » au Centre Pompidou, en rapprochant des extraits de tes films deux à deux ? À quel moment as-tu pris conscience de la manière dont le dédoublement sous toutes ses formes (la contradiction, le prolongement, la bifurcation, le retour) traverse tes films ?

IL : La plupart des choses que je te dis, je ne m’en suis rendu compte que tardivement. Cette histoire de dédoublement, je pense que c’était là dès l’origine, très naturellement, c’est ma façon de penser. Ça vient du besoin de voir les choses depuis différents points de vue, de les reprendre et de les regarder autrement. Ce qui est aussi très cubiste ‒ le cinéma et le collage sont nés en même temps, là aussi c’est naturel.

Quand le Centre Pompidou m’a proposé de faire une installation, je pensais qu’il fallait d’abord me présenter puisqu’on ne connaît pas mon travail en France, mais que ce serait difficile de le faire en dix mètres. Parce que mes films sont très différents les uns des autres et c’est compliqué d’expliquer ça. Après quelques semaines, je me suis rendu compte que la manière de m’introduire, c’était peut-être d’exposer ce système de pensée qui est commun à mes différents films. Même s’il y a dans mon travail des sujets, des façons de filmer, des genres différents, le système de pensée, lui, est toujours un peu le même.

D : Ça introduit aussi l’idée d’échos, d’éléments qu’on retrouve, qui se répètent déformés, se réverbèrent. Dans « Les Images échos », ton installation à sept écrans et autant de voyages, il y a des temporalités qui se percutent dans un même lieu (par exemple Saint-Pétersbourg ou Cuba aujourd’hui et ceux de la révolution) et des lieux qui réunissent des éléments disparates géographiquement (par exemple un petit bout de Pays basque reconstruit au Mexique par des exilés d’ETA). Comment t’es venue cette idée ?

IL : Il y a d’abord eu l’idée de re-signifier les images, parce que de toute façon les images se re-signifient tout le temps, et de jouer au détournement dont Debord a parlé. Je voulais faire aussi quelque chose qui me ressemble, qui incarne mon travail. D’où l’idée d’échos, de voyages, d’associations d’idées, de portraits. C’était pour continuer à creuser des éléments centraux pour moi.

La majorité des images qu’on voit dans l’installation, à Johannesbourg, au Qatar, à Cuba, aux Mexique, je les ai tournées entre 2014 et aujourd’hui. Mais celles de Saint-Pétersbourg datent de 2009, et la gargouille de Gérone, la plus ancienne, de 2001. J’ai filmé sans savoir pourquoi sur le moment. Je me souviens qu’en me promenant à Saint-Pétersbourg, je voyais qu’il y avait quelque chose, et j’ai photographié, j’ai filmé, mais je ne savais pas vraiment ce que c’était. J’ai gardé ces images pendant des années. Et tout à coup, la question « où en êtes-vous ? », que le Centre Pompidou m’a posée pour la commande d’un court métrage autoportrait[22][22] Le film Où en êtes-vous, Isaki Lacuesta ? (2018, 18’), réalisé par Isaki Lacuesta sur une commande du Centre Pompidou, est visible en ligne. et que j’ai prise aussi comme base de l’installation, ça m’a fait penser à des échos, à ces images dédoublées, des images que j’ai filmées qui me font penser à d’autres images que je n’ai pas filmées.

Je veux aussi que ce soit le spectateur qui finisse le montage, qui décide du temps, de la durée, du point de vue. Dans un film, il n’a pas le choix du début, de la fin, du parcours. Dans les installations, j’aime que ce soit le spectateur qui se promène, qui décide où il commence, s’il va regarder deux ou quinze minutes. Et j’ai travaillé la disposition des images de manière à ce qu’il ne puisse pas tout voir en même temps. Il ne voit jamais tout à fait la même installation.

D : Dans « Les Images échos », tu travailles aussi la photographie, l’image fixe, son animation, son rapport avec le son, la manière dont l’image en mouvement arrive.

IL : J’avais envie de jouer avec la persistance rétinienne et de monter les images de différentes façons, de jouer avec les 25 photogrammes par seconde de la vidéo, avec différents temps, avec des noirs. C’est le même type de jeu que j’avais fait dans Microscopies, Résonances magnétiques ou même dans Cravan vs Cravan, ce sont des choses qu’on trouvait déjà chez Chris Marker, chez Agnès Varda, chez d’autres.

Je suis en train de revenir à ce travail de l’image que je veux développer, pousser plus loin. C’est aussi une question que reformule l’image numérique. Avec le numérique, le mouvement de l’image n’arrive pas avec celui de la pellicule, où chaque photogramme est différent, est un instant du mouvement. Le travail sur la persistance est différent, l’obturateur ne fonctionne pas de la même façon. Il y a des fréquences qui sont plus hypnotiques, des fréquences qui te font travailler plus, d’autres moins, il y en a qui provoquent la rêverie. Je crois qu’il y a encore beaucoup à explorer là. J’aimerais jouer avec la persistance, avec des fréquences différentes dans un même film, avec des choses qui soient très subtiles, très inconscientes pour le spectateur, mais qui modifient la perception de la séquence. J’aimerais y travailler au sein d’un cinéma plus narratif, très discrètement. À des choses qu’on ne remarque pas mais qu’on ressent.

Sauf mention contraire, toutes les images proviennent de films d'Isaki Lacuesta : Isaki Lacuesta durant le tournage de Pasos Dobles (photographie d'Oscar Orengo, 2011) / Cravan vs Cravan (Mallerich Films) / Résonances magnétiques (La Termita Films) /La Leyenda del Tiempo (Mallerich, De Palacio, Jaleo) / Photographie de tournage d'Entre dos aguas (Jorge Fuembuena) - La Leyenda del Tiempo / Le Cahier d'argile (Tusitala Producciones, Bord cadre Films) - Paso dobles (Tusitala Producciones, Bord cadre Films) / Les images échos (La Termita Films) - Les images échos (Installation au Centre Pompidou)