Sur le canapé #2

My Kingdom For a Couch

Sitcom : le mot vient, dirait n’importe quel dictionnaire des séries, d’une abréviation de situationnal comedy. Mais qui aime à tripatouiller la langue pourra sans peine retoucher l’étymologie : le sit comme venant de to sit, le com comme déformation du vieux cum latin, ou comme ablation de communication. Assez pour conclure que sitcom signifie, en réalité, « s’asseoir ensemble », pour papoter. La chose pourrait valoir pour les séries en général, car après tout, Jarry dixit, séries vient de « seoir », forme hélas guère plus usitée du « s’asseoir » moderne. Bref, les séries ont pour base une dramaturgie des culs vissés. Leur discours est apologie du confort des assis. De là qu’elles ont pour décor princeps tous les sofas et canapés, à la limite les fauteuils et tabourets, tout ce sur quoi les séants s’amollissent. Cela mérite bien un article en forme de catalogue Ikea.

**

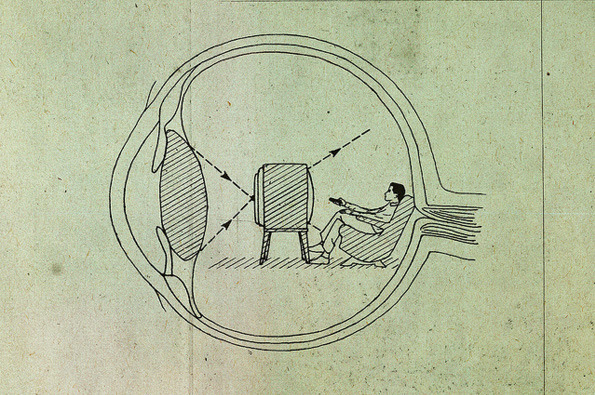

Commençons par une lapalissade : le canapé, c’est aussi le nôtre, celui dans lequel on aime à s’enfoncer, fourbus, lorsque pour nous vient l’heure tant attendue de mater notre petit épisode vespéral. La vieille théorie du reflet marque un point : tel spectacle, tel spectateur (ou le contraire). Mon cul et celui de mon personnage préféré se répondent, également sis dans leur tas molletonneux. Certes, on dira que le cinéphile, dans sa salle obscure, est tout aussi assis ; mais il y est moins avachi (quoique), et puis il lève les yeux vers l’écran au lieu de les baisser vers son ordi, et surtout il n’est pas seul, il est de plein-cul dans cet étrange espace public où tout le monde se tait et serre les fesses. Il y a un abîme entre les rangées de sièges et le canapé du salon. Tout l’écart entre l’âge de l’ébullition sociale et celui des bulles ségrégatives. Les séries, c’est le chez-soi, c’est regarder avec des potes de chair et d’os des potes d’image et de son. Au cinéma la promesse de monde, à ses petites sœurs l’hypostase des intérieurs.

**

Gloire aux Simpsons d’avoir avant quiconque mis le doigt sur le symptôme : cela fera bientôt vingt-cinq ans que chaque épisode nous offre, en fin de générique, une variation canapéenne, modulant au gré du temps le décor de cette assise face au téléviseur. Gloire à South Park d’en avoir reconduit le geste avec insistance, montrant les quatre chérubins, Cartman en tête, alignés sur ce célèbre sofa, les yeux rivés sur les cathodes. Family Guy, en bonne héritière, joue souvent sur la même corde, figeant à jamais le doublet canapé-télé – les séries formant évidemment le trait d’union, le sifflet rappelant le fessier aux exigences de la régularité hebdomadaire. Il y a en fin de compte peu de télés dans les séries, bien moins qu’au cinéma ; cela peut-être parce que ce dernier, conscient du danger que représente cette rivale, tient à la conjurer en la convoquant, quand les séries préfèrent gommer leur origine. Il n’y a que le cartoon, si corrosif, pour rappeler cette configuration primordiale, et faire du dispositif de l’œuvre l’objet même de son drame.

**

La parole ping-pong : on sait la loquacité des personnages de séries, les vannes et contre-vannes, les puns si posh, le tac-au-tac et la mitraille de bons mots. Ça cartonne et ça déconne, sans cesse, parce que le silence y dort : les séries ont horreur du mutisme, quand le cinéma, qui l’a reçu en partage à sa naissance, tente désespérément de le retrouver depuis qu’on lui a greffé un organe vocal. Empire du small talk : toute phrase doit rebondir, circuler, retourner à l’envoyeur, etc.

Or, pour jouer au ping-pong, il faut une table ou, à défaut, un canapé. Souvent les deux. Qu’on pense aux bars de Friends ou de How I Met Your Mother, à la table de réunion de Community, aux canapés en quinconce de The Big Bang Theory, à ceux, délicieusement victoriens, sur lesquels la nobilité de Downton Abbey tient ses colloques, à celui dans lequel le héros de Sherlock se livre à ses déductions, à celui faisant face aux écrans de contrôle de Carrie Mathison dans Homeland, à ceux, omniprésents, dans le bar comme dans les vieilles masures de Louisiane, dont Alan Ball a rempli son True Blood : liste ouverte, qui ne peut qu’accréditer cette thèse voulant qu’il n’y ait point de séries sans canapé. Normal, car le canapé, c’est la nécessaire spatialisation de la parole, c’est la distribution des places, véritable échiquier domestique. On ne parle bien qu’assis, en cela semble résider la morale des séries. Mais c’est parce qu’ainsi la circulation phonique s’accélère et s’intensifie ; une chorégraphie des corps debout ferait perdre le fil des mots : les fesses posées, la bouche est aux commandes. Et les séries, c’est le cancan avant toute chose – donc le canapé.

Si quelqu’un avait le courage inutile de faire une étude statistique, il montrerait très bien qu’au cinéma domine la station debout tandis que dans les séries triomphe l’assise. Fait sur lequel on pourrait gloser à l’infini.

**

In Treatment, la série psychanalytique, pourrait passer à ce titre pour la série-limite. Cela déjà parce qu’elle montre que les séries partagent avec la psychanalyse cet essentiel report, cette relance d’épisode en épisode, de séance en séance, qui fait que, dans les deux cas, la résolution perpétuellement se diffère. Ensuite parce qu’elle a pour décor l’épure de toute série : une pièce un peu encombrée et, au milieu, un fauteuil, une table basse, un canapé. Enfin parce que son drame n’est que de parole, ou presque, faisant parfois aussi surgir de dessous les mots affects et pulsions, tout ce monde larvaire qui s’éploie dans la doublure de toute palabre. Cela dit assez à quel point les séries, en matière d’action, peuvent très bien se passer de tout ce qui n’est pas langage – les vrais événements y sont toujours et seulement de discours.

Le psy a pour lui l’étroit fauteuil qui le force à replier ses épaules et avancer sa tête attentive. Au patient le canapé. C’est là chose étrange, guère orthodoxe par rapport aux principes du dispositif psychanalytique ; il s’agit, disons, d’un aménagement dramatique pour mieux coller à la loi sérielle. Car il permet le constant déséquilibre du face à face sur lequel se construit In Treatment. Le canapé autorise plus de mouvements et torsions que le fauteuil : d’où la placidité du psy, rencogné dans le sien, face aux corps possédés, en plein exorcisme psychique, de ses patients gigotant sur le grand sofa – ce remuement étant naturellement le signe, la spatialisation de ce qui s’agite en eux, d’un travail mental toujours déphasé par rapport à ce que leur bouche énonce. D’où le brio esthétique de cette série, maestria discrète qui, au premier abord, n’a pour elle que la platitude du champ-contrechamp, qui en réalité joue avec subtilité de constants décadrages et retouches d’échelles accompagnant les soubresauts de la psyché – rarement on aura joué d’une telle variation dans la forme la plus éculée qui soit de toute la grammaire visuelle. Et le canapé de devenir par ce truchement topologie de l’inconscient.

**

Il n’y a qu’un seul canapé pour se soustraire à cette loi mobilière voulant que tout sofa soit d’intérieur : celui sur lequel trône Dee dans la saison 1 de The Wire, au milieu de cette cour des miracles dans laquelle il administre le commerce de drogues. Canapé multifonction : à la fois insigne du pouvoir, poste de surveillance (interne) et de guet (externe), lieu d’amicales causeries. Canapé-allégorie : vétuste et pas loin de s’écrouler, comme les projects qui s’étendent derrière lui – même déglingue et débrouille, même rapiècement. Mais surtout, il s’agit très exactement du même canapé que dans Friends, seulement en plus élimé, et avec pour lui un petit air de liberté têtue, comme respirant un beau et grand désir de dehors.

Le geste est clair. David Simon, en emmenant ce canapé en sortie, en l’installant en plein air, résume tout son travail : porter la série au dehors, la faire passer du domestique au politique ; brouiller les frontières du public et du privé, affirmer que la rue peut encore être un lieu d’appartenance plutôt que de passage. Bref, un déménagement esthétique.

**

Pas de canapé dans Game of Thrones, medieval fantasy oblige. Les sièges n’y manquent pas pourtant, et, heureux revers de cette absence principielle, il s’y montrent variés, réel trésor de décoration. Mais, par contre, il y a les trônes. Le trône de fer, bien sûr, auquel tous aspirent, centre de gravité de la série, moteur de son drame façon chaises musicales. Mais plus encore tous les trônes provisoires : celui de Renly Baratheon ou de son frère Stannis, celui de Robb Stark, celui de Daenerys Targaryen. Trônes royaux à côtés desquels se trouvent les trônes ducaux, les trônes du généralat, les trônes de voyage, etc. Des trônes partout, proliférant dans ce monde où chacun se fait à l’occasion roitelet, réclame un peu de ce pouvoir qui circule et se partage dans le sang. Quel rapport, alors, entre le trône de fer et ces myriades de trônes de fortune ? On aimerait répondre : rapport du modèle à ses copies, le trône de fer comme essence, les autres comme simulacres. Réponse peut-être trop facile : car un trône c’est, par définition, du symbolique, et la série affirme sans cesse que le moindre tabouret peut « s’intrôniser ». Ce sont donc les simili-trônes qui disent la vérité du trône de fer, son arbitraire, sa précarité aussi. Le titre, d’ailleurs, affirme d’emblée la pluralité : jeu de trônes multiples, s’entrechoquant, s’échangeant. Game of Thrones, comme tant de séries, est une réflexion sur le véritable lieu du pouvoir, et comme ses sœurs, elle répond par une aporie : le pouvoir n’a pas de lieu, parce qu’il est virtuellement partout. Un trône s’érige ici tandis qu’on en abat un autre ailleurs : censément figure de la centralité du pouvoir, le trône finit par être l’éloquente démonstration de sa nullité.

Trône et canapé sont aux antipodes l’un de l’autre, cela va sans dire. L’un est le parangon de l’individualité, l’autre le signe du partage. Là encore, Game of Thrones manifeste sa paradoxale inversion des mécanismes sériels : on ne dira jamais assez à quel point il est étrange que la série la plus regardée du monde soit aussi celle qui déroge sans cesse aux principes de base de toute série, ou les extrémise au-delà du raisonnable : trop de personnages et d’intrigues, monde immense quand toutes les séries ont pour lieu une enclave, un milieu, un réseau localisé aux frontières bien marquées. Le canapé est lié à une maisonnée, un plan, le trône à un empire, une carte. Or, la carte était surtout l’apanage du cinéma, art voyageur, quand les séries marquent l’apogée d’une culture casanière. Game of Thrones, en excluant tout canapé, révèle le désir qui la meut : être une série aux dimensions du cinéma.

**

Il y a ce projet de Bill Viola à moitié tué dans l’œuf, Reverse Television : quarante-quatre personnes, de seize à quatre-vingts-treize ans, filmées frontalement, dans leur fauteuil, à la place où ils regardent habituellement la télévision. Initialement, ils devaient apparaître sur une chaîne publique, pendant plusieurs semaines, une minute toutes les heures, sans annonce et en silence, pour, par ce pervers effet de miroir, décontenancer un tantinet le téléspectateur ramolli. La diffusion réelle des bandes a eu une ampleur bien moindre. Dommage : c’eût été la Série par excellence. Car le projet montrait que l’identification du spectateur au personnage n’obéit pas aux mêmes règles au cinéma et dans les séries. Dans le cas du premier, américain surtout (mais « américain surtout » veut dire, en cinéma, « essentiellement »), l’identification se fait à un Moi idéal, à un caractère sublimé. Dans les séries, elle ne passe pas par un être, mais par une position. Les caractères y sont d’ailleurs trop précaires pour nourrir nos cœurs d’idéalité : aucun héroïsme, aucune perfection dans les séries, rien qu’une médiocrité enchantée. Ce qui nous attire dans ces vies narrées au jour le jour, c’est l’identité de structure entre elles et les nôtres – même inachèvement, même fixation domestique. Et le canapé est le symbole de cette homologie.

**

Un canapé est rarement seul. Il a souvent un pair en vis-à-vis, parfois à ses côtés des petits frères du type fauteuil, et de temps à autre il jouxte une table basse. Ainsi dans Six Feet Under ceux du salon où les frères Fisher reçoivent leurs clients pour leur vendre des cercueils, ces canapés pour cadavres. Pour qu’il y ait communication, il faut toujours le plus-d’un. Un canapé unique ne permet pas l’échange, le face à face. D’où ces formations en cercle, un peu comme dans le mesmérisme, cette supra-communication, qui président à la majorité des arrangements du mobilier. Dans Breaking Bad, la différence entre les deux drames de Walter et de Jesse se résume dans l’opposition de leurs divans : Jesse n’en a qu’un seul, face à sa console ; Walter en a plusieurs, pour rassembler sa famille. L’un est celui qui, tragiquement, finit toujours seul, perdant compagnes et amis, l’autre a pour lui le scénario de la duplicité, de la communication faussée ou de la domesticité clivée.

**

Dans un épisode de How I Met Your Mother (S3E6), le bon Ted Mosby apprend que son nom a été usurpé par un acteur porno. Enquête faite, la petite bande découvre le fin mot de l’histoire : le hardeur rendait hommage à l’architecte. Épilogue : Barney ramène au concile d’amis la dernière œuvre en date de l’homonyme, et tous de se coller sur le canapé pour se rincer les yeux. Barney est au générique, pour avoir aidé aux repérages. Le lieu où se déroule la partie fine leur rappelle étrangement leur intérieur. Et là, horreur, tous se rendent compte que ce sofa si chéri a été souillé par mille sécrétions génitales.

Géniale analogie : car cette préséance du canapé, les séries la partagent bien avec le porno. Celui-ci, si peu réaliste, a peu de goût pour les lits. Le canapé sied bien mieux aux coïts filmiques : plus pratique pour bien caler l’œilleton, autorisant aussi une bien plus vaste combinatoire sexuelle (accoudoirs et dossiers invitent à tant de positions fantasques !). Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes orifices qui servent dans chaque cas, mais, rigueur oblige, on se doit de souligner cette collusion porno/séries : même amour de l’intimité exposée, même gravitation autour de ce lieu emblématique du quant-à-soi. Il faudrait affubler ce phénomène du doux sobriquet de moder-nid-ité : ère où s’hypostasient nichées et foyers, où se modèrent les colères, anesthésiées par nos douillets divans.

**

Si Godard se mettait à faire une série, il l’appelerait sûrement, lui le shakespearien post-moderne, My Kingdom for a Couch. Et l’on y verrait des êtres égarés sur des divans, en proie à toutes les dérélictions, fixant sur un mur blanc le destin probable des images. L’un s’appellerait Freud, un autre Madame Récamier, un autre encore Castor-hamac. Il y aurait au milieu d’eux une table où s’étaleraient des reproductions de planches de Tintin et un extrait du Capital où Marx tonne contre la production en série. Et peut-être, pourquoi pas, Madame Récamier pomperait–elle allégrement Freud alors que clignoterait par moments un tableau où s’inscriraient ces mots : « Ceci n’est pas une pipe. »