Travolta en soi

Danse et circulation des images : Fantasme, Phantasma et Fantasmata

À Meni de Karel Doing, 1992-94.

Toute époque qui a compris le corps humain,

ou qui a éprouvé, du moins, le sentiment du mystère de

cette organisation, de ses ressources, de ses limites,

des combinaisons d’énergie et de sensibilité qu’il contient,

a cultivé, vénéré la Danse.

Paul Valéry, Philosophie de la danse (1936).

Il existe une forme exacerbée de la scénographie, une forme de questionnement intensif de l’espace et du temps par le corps : la danse. Avec la chorégraphie, les relations spatiales entre les phénomènes se voient explicitées, densifiées par les corps et intensifiées par leurs trajets. Dominique Païni parlait de la « fatalité chorégraphique de l’invention cinématographique » — à l’extrême, avec la danse, le personnage est son lieu, il n’y a plus de lieu que du corps[11][11] Dominique Païni, Laurence Louppe, « Les danseurs cinéphiles », artpress n° spécial Danse, Hors-Série n° 8, 1987, p. 65. Cette conférence a été donnée à la Cinémathèque française en avril 1997 dans le cadre d’un cycle intitulé : « La mise en scène : le personnage et son lieu ».. Comment confronter deux types de mouvements, celui du cinéma et celui de la danse, quelles sortes de figures se produit-il à l’occasion de ces rencontres, en quoi la danse nous éclaire-t-elle sur le cinéma ?

Plusieurs constats et remarques préalables s’imposent. D’abord, la réflexion sur le cinéma a très peu pris en compte l’extraordinaire culture du mouvement qu’a développé la danse. On pourrait même dire qu’elle l’ignore, au point de pratiquer une sorte de hold-up permanent sur la question du mouvement, comme en témoigne par exemple le titre du magnifique catalogue de la collection cinématographique du Musée National d’Art Moderne, l’Art du mouvement[22][22] L’Art du mouvement. Collection cinématographique du Musée National d’Art Moderne, 1919-1996, catalogue sous la direction de Jean-Michel Bouhours, Paris, éditions du Centre Pompidou, 1996. Le titre d’un autre bel ouvrage de référence récent, le Mouvement continué. Catalogue illustré de la collection des appareils de la Cinémathèque francaise, établi par Laurent Mannoni, Paris, Mazzotta, Cinémathèque française, Musée du cinéma, 1996, indique à sa manière le problème que constitue l’appropriation par le cinéma de la culture du mouvement.. Pour suggestif et juste qu’il soit, un tel titre apparaît aussi comme singulièrement impérialiste : l’art du mouvement, c’est aussi, et d’abord, une définition de la danse elle-même. Il faudrait à l’inverse faire revenir quelque chose de la culture chorégraphique dans le cinéma, envisager comment celle-ci affleure ou jaillit dans les films, comment elle informe voire structure le cinéma — surtout si celui-ci ne veut pas le savoir.

On décèlera d’autant mieux le travail profond de la danse dans le cinéma que l’on évitera leurs croisements disciplinaires habituels, c’est-à-dire les trois usages filmiques normés de la danse : la captation des spectacles de danse, la comédie musicale et l’enregistrement de danses en régime ethnologique. Il faut donc baliser un champ inconstitué, celui des occurrences non-disciplinaires de la danse au cinéma. Bals, surprises-parties, fêtes, jeux, élans dansés, autant d’occasions de montrer de la danse non savante lorsque celle-ci n’est pas déjà un art mais encore un exercice, pas un répertoire mais une pratique corporelle — tandis que, symétriquement, le cinéma n’est pas à son service ou réglé par elle, comme peuvent l’être la comédie musicale ou le film ethnographique. D’où le choix d’une définition circonstanciée, empirique mais utile, qui s’en tient au geste et au mouvement et ne présuppose pas le caractère disciplinaire de la danse. Cette définition provient de l’un des premiers traités de chorégraphie, l’Orchesographie, qui date de 1588. « Dancer, c’est-à-dire saulter, saulteloter, caroler, baler, treper, trépiner, mouvoir et remuer les pieds, mains et corps de certaines cadances, mesures et mouvementz, consistans en saultz, pliements de corps, divarications, claudications, ingeniculations, elevations, jactations de piedz, permutations et aultres contenances[33][33] Thoinot Arbeau (Jehan Tabourot), Orchesographie et Traicte en Forme de Dialogue, par lequel toutes personnes peuvent facilement apprendre et practiquer l’honneste exercice des dances, Langres Jehan des Prezs, 1589, réédition en fac-similé, Minkoff, Genève, 1972, p. 4. « Divarication » équivaut à « penchement », « ingeniculation » signifie « agenouillement ».. »

Mais la danse, comme exercice du mouvement, ne se satisfait pas des « permutations et autres contenances » gymniques et plastiques, elle expérimente surtout des mouvements logiques et formels. La danse ne semble pas réductible à un déplacement littéral des corps et des membres, elle déplace des formes et à ce titre produit un mouvement profond qui nous oblige à repenser sans cesse la mobilité. Mallarmé, dans le texte intitulé Ballets, affirme la puissance d’arrachement que la danse imprime aux phénomènes. « La danseuse n’est pas une femme qui danse, pour ces motifs juxtaposés qu’elle n’est pas une femme, mais une métaphore résumant un des aspects élémentaires de notre forme, glaive, coupe, fleur etc…, et qu’elle ne danse pas, suggérant, par le prodige de raccourcis ou d’élans, avec une écriture corporelle ce qu’il faudrait des paragraphes en prose dialoguée autant que descriptive, pour exprimer, dans la rédaction : poème dégagé de tout appareil du scribe[44][44] Stéphane Mallarmé, Ballets, 1896, in Crayonné au théâtre. Igitur, Divagations, Un coup de dés, Poésie/Gallimard, 1976, p. 192. (Souligné par S. M.). » La double négation dénude le problème : débordement de la description, la danse apparaît surtout comme une puissance de déplacement des significations et des figures. À ce titre, elle représente un incomparable fétiche théorique dans l’imaginaire moderne, en particulier chez Nietzsche où la danse devient la pratique ultime de la pensée. C’est la formule de Zarathoustra, dont Travolta et moi fera l’horizon de ses personnages : « Je ne croirais qu’en un dieu qui à danser s’entendît ».

Pour autant, il ne s’agit pas de mythifier la danse, mais de voir comment elle opère certains déplacements formels au cinéma, comment elle oblige le cinéma à se mouvoir, à sortir de lui-même et, ce faisant, à se dévoiler. L’emblème immédiat et précoce d’un tel travail s’intitule Animated Picture Studio, un film Biograph de 1903, qui constitue une charmante maquette théorique. Du point de vue de la danse, le synopsis de cette saynète aurait pu être tiré de l’Orchesographie, où Thoinot Arbeau écrivait : « Les dances sont practiquées pour cognoistre si les amoureux sont saints et dispos de leur membres à la fin desquelles il leur est permis de baiser leurs maîtresses[55][55] Orchesographie, ibid.. » Fatalité érotique de la chorégraphie, pour paraphraser Dominique Païni. Du point de vue de cinéma, la danse affole l’image. Une femme danse tandis qu’un opérateur la filme, son seul et unique spectateur se précipite sur elle pour l’embrasser, l’opérateur filme les baisers, hors-vue le film se développe instantanément, sans projecteur il se projette sur un écran, l’écran est un miroir, la danseuse refuse de supporter la reproduction des baisers et brûle son reflet, faisant par ce geste jaillir une autre représentation : des figurines dansantes magiques, nées tout à la fois de l’érotisation inadmissible des corps, du déni de l’image et d’un dispositif impossible. Ainsi, la danse produit des éléments qui exorbitent l’image, tout devient étrange et se déplace : le plan, ses développements, les modes de projection et le statut des corps — ce que l’on peut appeler la puissance figurale de la danse. Sans doute la danse ne s’y réduit-elle pas — il ne s’agit pas de pratiquer un impérialisme du second degré —, mais c’est en cela qu’elle intéresse le cinéma.

Pour rendre compte de cette puissance figurale, deux possibilités s’offrent à nous. La première serait une enquête historique : il faudrait retracer l’histoire des innovations formelles que la danse a exigées du cinéma. Un objet à ce jour inidentifié, film anonyme daté sans plus de précision des années dix par l’Archive qui en conserve la copie[66][66] La Cinémathèque Robert Lynnen à Paris., s’intitule Étude cinégraphique sur trois danses sacrées asiatiques. Étude cinégraphique à ce jour reste un mystère : on ne sait qui l’a réalisé, on ne sait de quand il date (son titre relève plutôt d’un vocabulaire typique des années vingt, en 1929 par exemple Germaine Dulac réalise Étude cinégraphique sur une arabesque et Alfred Sandy Lumière et ombre, essai cinégraphique), on ne sait qui l’a chorégraphié, ni qui le danse. Le film juxtapose trois panneaux. Une danseuse implore Shivah, elle danse à la fois l’orante, la prière, la déesse et le parfum de l’encens. Mais, plus qu’elle, c’est le cinéma qui danse, en une admirable succession de flous, de brillances, de surimpressions multiples, d’accélérés, de ralentis, de disparitions, de transferts — Jean Epstein, Watson et Webber, Slavko Vorkapich ont dû voir Étude cinégraphique. Du côté de la danse asiatique, tout est inexact : les pas, les mimiques, le corps européen, la désignation de la Déesse (dite « de mort et d’amour », alors que Kali est déesse de la mort et de la destruction), le rapport au sacré. Mais la danse filmique récupère chaque effet d’artifice, mange les simulacres, dévore le faux : quelle que soit sa date de réalisation, Étude cinégraphique représente l’un des premiers grands films psychédéliques, non loin de la Salomé de Charles Bryant et Alla Nazimova (1922). Le générique ne nous donne qu’une seule indication, on saura seulement qui a exécuté les costumes : la « Maison H. Mathieu et Solagès ». Kenneth Anger, Jack Smith ou Mitchell Leisen auraient sûrement aimé que le seul résidu de signature d’un aussi beau film revienne à des couturiers.

Salomé

Ici encore, la danse précipite le cinéma en régime figural. D’abord, s’il s’agit vraiment d’un film des années dix, il fait preuve d’étonnantes avancées plastiques pour offrir un rendu cinétique des métaphores indiquées par la danse. Mais, indépendamment des questions de datation, le film place tous les phénomènes sous le signe de la complexité. Étude cinégraphique revendique son caractère de reconstitution par un carton initial, or il est entièrement approximatif. La « danse asiatique sacrée » est pratiquée par une danseuse occidentale, de sorte que le film en effet appartient à un courant chorégraphique des années dix, développé autour de Ruth Saint-Denis et Ted Shawn, qui vouèrent leur œuvre à la reconstitution de danses étrangères (dans le temps et dans l’espace : ils mirent en scène, par exemple, une danse préhistorique[77][77] Dance of the Ages, 1913..) Plus tard, Ruth Saint-Denis dansera une chorégraphie inspirée de la même iconographie que Étude cinégraphique, intitulée Incense (Encens, filmée en 1950). Étude cinégraphique sur trois danses asiatiques sacrées reconduit l’oscillation entre reconstitution et fabulation sur toutes les figures : la déesse est à la fois statue et femme, toujours entre la pose et le mouvement ; la danseuse est à la fois l’orante et la déesse qu’elle prie, la prière et son instrument, le corps et la fumée — elle danse toujours en même temps le phore et la métaphore. La danse n’engage donc pas seulement le mouvement dansé, une giration de voiles empruntée à Loïe Fuller dont Louis Delluc écrivait si bien que son art constituait une « préface[88][88] « Loïe Fuller fut, à la scène, par ses inventions radieuses, une prodigieuse préface à l’art du blanc et noir. » Louis Delluc, « Le Lys de la vie » (1921), in Le Cinéma au quotidien. Écrits cinématographiques II/2, Pierre Lherminier éd., Paris, Cinémathèque française-Cahiers du Cinéma, 1990, p. 268. » à celui du cinéma, mais surtout les échanges entre les éléments du dispositif. Elle exige une sortie des phénomènes hors d’eux-mêmes (dans Étude cinégraphique, aucun phénomène ne supporte l’identité), elle est énergie de déplacement, qui nous entraîne vers un au-delà formel. Mais quel serait cet au-delà ?

Dans la tradition esthétique, il existe au moins deux types de passage à la limite dans la représentation : ce sont les deux infinis artistiques, le sublime et l’informe (l’infini classique, ce qui échappe à l’entendement), et le Réel (l’infini moderne, ce qu’on n’atteint jamais et qui parfois nous atteint sur le mode du trauma). Avec la danse, il ne s’agit pas d’évoquer un troisième infini, mais de laisser émerger une autre proposition : la danse prend en charge l’absence de cause dans les phénomènes. Le Léviathan de Hobbes s’ouvre sur cette proposition : « La vie n’est qu’un mouvement des membres[99][99] Thomas Hobbes, Léviathan, 165I, tr. Fançois Tricaud, Paris, éd. Sirey, 1971, p. 5.. »Formule terrifiante, parce qu’elle nous met face à la pauvre effectivité de la vie, et voici donc notre hypothèse : le secret du mouvement, c’est qu’il n’y a que du mouvement — et pas de cause (à la vie, au devenir, aux vrais événements). Ne subsiste que la dûnamis, tandis que nous nous mouvons dans l’indéterminé et dans l’arbitraire. Or, c’est le privilège de la danse que de se trouver au lieu même de la dynamique, souvent manifestée comme une dynamique d’angoisse et de vertige face au vide, souvent aussi corsetée par un rapport privilégié à la règle et à la Loi (selon l’analyse par Pierre Legendre de sa codification classique[1010][1010] Pierre Legendre, La passion d’être un autre. Étude pour la danse, Paris, Seuil, 1978.). Une telle hypothèse, celle du caractère inconditionné et inexorable du mouvement, est bien entendu très floue et passablement démente mais possède une vertu fonctionnelle : elle permet de discerner trois usages non disciplinaires de la danse au cinéma.

Premier usage : la danse explique le monde. De même que par exemple le religieux fait écran à l’inconditionné, la danse occupe la place du vide, elle se substitue au manque, elle devient alors la seule cause possible, la structure même du monde, que le cinéma peut traiter comme telle.

Deuxième usage : la danse exprime le mouvement comme problème. Elle permet de faire retour sur la nature même du mouvement, elle en élucide et en approfondit les formes et les puissances.

Troisième usage : la danse problématise le mouvement des images. Elle met le cinéma face à face avec ses principes les plus fondamentaux : la nature projective des images, leur complexité physique et mentale, la riche palette des nuances de vitesse, les mouvements obscurs et profonds de translation entre les phénomènes filmiques, les propriétés de l’intermittence.

I. La danse comme seule cause possible

Ici, la danse vient au titre d’une explication pure. À la manière de la musique des sphères qui signifie l’harmonie divine, la danse structure le monde et l’expérience humaine. Voici trois exemples d’une telle conception de la danse. Le premier se trouve dans le préambule d’un film de John Woo, Une balle dans la tête (Hong-Kong, 1990). Chez John Woo, l’usage de la danse se caractérise d’abord par sa densité anthropologique. Un montage alterné associe les portraits des trois héros, Ben, Frank et Paul, portraits sertis entre une séquence de danse hétérosexuelle et une autre de bagarre monosexuelle, et vise à enrichir mutuellement le traitement de la danse et celui de la bataille. Une même musique populaire les baigne, ce sont deux séquences synthétiques et syncopées, par addition (somme de plusieurs danses), puis par soustraction (abrégé d’un combat) ; surtout, le caractère chorégraphique des mouvements de l’affrontement s’affirme de plus en plus nettement. Dans le raccordement à distance entre danse et lutte, John Woo retrouve un paradigme antique qui associe Mars, le dieu de la guerre, à Priade, le dieu qui enseigne la danse et les autres exercices du corps, préludes au combat. Les figurants se livrent à ce que les anthropologues appellent une « danse d’armes », telle par exemple la pyrrhique des Grecs, et plus précisément à une gymnopédie, c’est-à-dire une danse exécutée par de jeunes garçons, interprétation chorégraphique des mouvements de la lutte. Dans l’Anabase, Xénophon décrit une gymnopédie qui assonne très fortement avec la séquence de John Woo : « lls sautaient avec légèreté, ils agitaient leurs coutelas ; à la fin, un des danseurs frappe son partenaire. Tout le monde croyait qu’il l’avait blessé et l’homme tomba sur le sol, non sans art[1111][1111] Anabase, Vl, 1, 5-12. Cité par Marie-Hélène Delavaud-Roux, Les danses armées en Grèce antique, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1993, p. 38.. » Les danses armées étaient investies de deux fonctions : d’une part, conjurer les dangers, de l’autre, introduire les jeunes gens à la vie sociale en leur apprenant à maîtriser les forces de vie et de mort. Au IVe siècle avant Jésus Christ, l’un des plus anciens textes sur la danse, l’Hymne de Palaeokastro, dit ceci :

« Pour nos cités sautez

(…)

Sautez aussi pour les nouveaux citoyens

Et sautez pour Themis. »

(Themis étant la déesse de l’ordre du monde, de la loi divine et de l’équilibre, la déesse de l’organisation sociale[1212][1212] Texte cité et commenté par Marie-Hélène Delavaud-Roux, Les danses armées en Grèce antique, op. cit., p. 57.). John Woo associe directement la description de la bagarre traitée en danse armée à la description de la ville, confirmant le caractère initiatique de la séquence. Et l’on en comprend mieux alors la visée : c’est qu’aujourd’hui, il n’y a plus rien dans quoi entrer, plus rien que des friches industrielles, des espaces vides et des zones de mort — on ne peut plus entrer dans le social, on peut seulement entrer dans la guerre.

La danse se caractérise ensuite par sa nature traumatique. En quelques plans et deux surimpressions, il s’agit de brosser la scène primitive qui fonde le caractère de chacun des protagonistes et donc leur devenir. Pour le premier personnage, Ben (Tony Leung), la mise au monde, le mouvement premier, c’est la danse, n’importe quelle danse pourvu qu’elle soit occidentale : tango, rock, twist, valse, en une pulsion d’imitation dont sa mère lui fait le reproche. Il sera le héros, le personnage de la fraternité et de la fidélité. Pour le deuxième, Frank (Jacky Cheung), la scène primitive est celle de la mauvaise mère : celle-ci lui porte un coup à la tempe, coup qui lui ouvre un trou dans la tête, par lequel entrera la balle éponyme. Il sera la victime. Pour le troisième, Paul (Waise Lee), la scène primitive est celle de l’humiliation. Par variation, la figure parentale est occupée par un père, qui enseigne l’avidité : ce personnage sera celui du mauvais sujet. Ainsi, grâce aux figures parentales et aux effets d’association, on glisse aisément d’un site primitif à l’autre, de l’allégresse anecdotique du premier personnage à l’angoisse incivile du troisième. D’où deux effets concernant la danse : son caractère traumatique n’apparaît que dans la structure, par rétroaction. Littéralement, la danse se trouve du côté du plaisir, de l’ébat et de la brigue (terme retenu par la chorégraphie pour dire le flirt) ; mais, structurellement, elle s’accole au manque d’amour et au manque d’argent. D’autre part, elle est initiale et pourtant une imitation, inaugurale mais pas ex nihilo, et cette double nature (le commencement est déjà une redite) va autoriser la structure cyclonique propre à la cinématographie de John Woo, où tout est toujours retour et anamnèse.

On peut alors expliciter la troisième propriété de la danse : elle favorise la translation générale des événements. La danse, premier moteur, devient la structure de la violence d’apprentissage, celle-ci à son tour se voit translatée deux fois : d’abord en violence historique (les militaires à l’assaut des manifestants), ensuite en violence ordinaire et amusée (les jeunes filles bombardant le héros des fruits acides qu’il leur a offerts). De façon aussi improbable que logique, le majeur et le mineur, la violence historique liée à l’ordre social et la violence ordinaire liée au désir, coexistent dans le même champ, la scène d’amour et la scène politique forment deux strates du même espace : c’est que, aussi différentes soient-elles, les violences proviennent d’une même source, à laquelle la danse a donné une image initiale et que la chorégraphie irrigue toutes. Encore une intuition anthropologique profonde du cinéma de John Woo, puisque, nous apprennent les historiens, c’est dans la sphère des danses guerrières qu’est apparue la tragédie : les danses guerrières ne sont pas seulement préparatoires, elles sont aussi rétrospectives, elles commémorent les exploits, les combats et les sacrifices du passé et, prenant en charge l’ensemble des temporalités, se prêtent à l’élaboration du récit tragique[1313][1313] Curt Sachs, Histoire de la danse, tr. L. Kerr, Paris, Gallimard, 1938, p. 113..

Danse de brigue et danse d’armes pour John Woo s’équivalent. Mais, de fait, à l’origine du combat se trouve d’abord l’amour, de sorte que tout combat sera conçu en fonction des mouvements d’attraction, d’attirance et d’étreinte. Autrement dit, chez John Woo le combat n’est pas un motif d’hostilité mais de séduction. Ainsi la danse donne sa forme à l’ensemble des phénomènes collectifs, elle translate les phénomènes et les temporalités, elle passe d’un corps à l’autre sans solution de continuité : chez John Woo, la danse est architectonique.

Sur un versant harmonieux et théorique, la séquence du réveil au pensionnat féminin de The Ladie’s Man de Jerry Lewis (1961) constitue un admirable usage de la danse comme organisation spontanée de la communauté. Désiré Écaré dans la double ouverture de Visages de femmes (1985) et Michael Cimino dans la séquence du bal de Heaven’s Gate (1980), au cours de laquelle les figurants se volatilisent pour confirmer le caractère impossible de la fondation, ont fait de la danse le moyen de figurer les fondements solides (Écaré) ou toujours déjà minés (Cimino) de la communauté, les mythes du commencement. Deux séquences de King of New York, d’Abel Ferrara, représentent une version politique et critique du même usage. Nous sommes à la fin de la première partie du film, Frank White (Christopher Walken) est sorti de prison, il a éliminé à peu près tous les caïds de la pègre, les Italiens de la mafia, les Latino-américains des cartels, le King Tito, presque tout le monde. Encore un effort pour être roi : ce sont les séquences du raid à Chinatown et de la fête au City Hall de Harlem, qu’apparemment tout distingue et qui pourtant sont la même. La scène du Sacre et celle du Massacre représentent deux versions de la même image, selon la structure anamorphique qui caractérise les films de Ferrara : deux versions du bal tragique, dont le traitement moderne serait la fête criminelle. La danse semble raréfiée et cependant elle assure ici, pour l’essentiel, l’organisation du monde et l’intelligibilité des événements.

King of New York

Deux rapports soudent les séquences l’une à l’autre. D’abord, un rapport de cause à effet, concrétisé par un chevauchement sonore : la cause, c’est voler un trésor de drogue, l’effet, offrir l’argent ainsi gagné au maire de New York pour construire un hôpital à Harlem. Entre les deux, le chant de Freddie Jackson s’élève très tôt, unifie les espaces, supprime le temps et anticipe l’effet dans la cause. L’euphorie de la fête chevauche le cadavre de Larry Wong que Frank White a dépouillé et pendu ; mais, réciproquement, le chant emmène aussi l’ombre du cadavre supplicié dans la salle de bal.

Ensuite, un rapport de doublure à surface : le bien est autorisé, donc miné par le mal, la guérison permise par le crime et par la mort. Pour en attester, Ferrara ne se contente pas d’un rapport diégétique, il injecte des rapports figuraux qui projettent les deux séquences l’une sur l’autre. On peut relever quatre phénomènes. Les costumes et les robes de soirée des petits yakuzas, fort surprenants si on ne les rapporte pas à ce qui suit, anticipent les costumes noirs des invités de la soirée officielle. Les mouvements chorégraphiés des morts — qui viennent de chez John Woo comme les costumes viennent de chez Cerrutti — renvoient aux danses assises des convives du City Hall. Un invité balance les bras, d’autres ondoient discrètement, d’autres rythment la chanson avec leur tête ou leurs mains, Frank White twiste de bonheur, déguingandé sur sa chaise. Dans les deux séquences, se produisent ainsi des effets de légers déplacements corporels, des effets de danse indue : ça danse là où l’on ne s’y attend pas, la danse fournit un mouvement de transfert qui permet aux corps de se rejoindre dans le mouvement, ils glissent les uns sous les autres, se retrouvent dans un même mouvement de décalage partagé, ils se répondent comme l’envers et l’avers d’une même image. Ainsi, ce qu’opère la chanson de Freddie Jackson sur la bande-son et sur un mode narratif (le lien de cause à effet), la danse des combattants et des convives l’exécute dans les plans et sur un mode strictement figuratif (le rapport de doublure à surface).

Deux autres phénomènes de translation propagent de l’analogie. D’abord l’association de trois couples : 1) le couple blanc illégal — Frank White et sa fiancée avocate, 2) le couple noir officiel — le maire et son épouse (le positif est noir, le négatif est blanc), et 3) le couple chorégraphique de la séquence précédente, Frank White en costume gris-perle, et la jeune fille chinoise en robe de soirée décolletée qu’il abat, à la manière d’une fiancée sanglante. Dans la séquence du Sacre, le Maire se retourne vers Frank White pour attester de sa reconnaissance, pour confirmer que le héros de la fête est bien le criminel derrière lui ; mais Frank White lui aussi s’est retourné, et lui aussi désigne avec enthousiasme quelqu’un que nous ne verrons pas pour renvoyer encore un peu plus loin la responsabilité de cette belle fête : il renvoie hors-vue à ses lieutenants, il renvoie hors-champ aux hommes de main, il renvoie hors-cadre (au sens d’Eisenstein du saut entre deux plans) à la scène du crime et à sa partenaire désarticulée. À la fin de la séquence du Sacre, la jeune fille détruite reviendra sous les traits d’une journaliste asiatique décrivant la fête pour la télévision : le cadavre qui hante la scène mondaine, le corps le plus scandaleux, le corps refoulé, revient en corps qui montre.

Un dernier effet de translation associe l’intérieur et l’extérieur. La soirée du massacre est le site d’une fête, avec ses lampions pittoresques et ses costumes élégants, mais la rue y est traitée en décor déréalisé, presque en trompe-l’œil. Quant à la soirée mondaine, à l’inverse, elle voit l’irruption, en intérieur, d’un décor d’extérieur-rue, l’image de l’hôpital qui sera construit avec l’argent offert par Frank. Entre les deux, l’extérieur-studio et l’intérieur-rue, une guirlande de lampes qui mène des lampions multicolores au baril de cocaïne, en miroir avec la suspension blanche du supplice, associée aux lampes blanches du décor de la salle, au cercle du projecteur qui entoure Freddie Jackson, et surtout à l’étrange lampion blanc en faux-raccord qui se trouve à la gauche de celui-ci et n’apparaît pas dans chacun des plans où il le devrait. À la manière de points de colle, la tache blanche, la macule se démultiplie et ponctue indifféremment tous les espaces.

Cet ensemble d’analogies et de transferts noue un faisceau de liens qui ne se contentent pas de suturer la cause et l’effet, mais établissent un rapport figural entre l’apparence et sa vérité, c’est-à-dire entre la légalité et le crime, entre la joie et la mort. Et pour souder ce rapport, la danse joue un rôle structurant, précisément parce qu’elle est indue, déplacée, déplaçante : elle est la conductibilité même[1414][1414] Sur l’autre grand diptyque monté par King of New York entre fête et massacre, la séquence Am I Black Enough For You ?, voir « Frankly White », pp 235-237 de De la Figure en général….

L’année des treize lunes

L’année des treize lunes, de Rainer Werner Fassbinder (1978), raconte les heures qui précèdent la mort d’une créature nommée Erwin (Volker Spengler). Par amour pour son amant Anton Seitz (Gottfried John), Erwin s’est fait opérer pour devenir Elvira. Les amants se quittent, mais un jour Erwin/Elvira décide d’aller retrouver Anton pour comprendre ce qui lui est arrivé. Anton Seitz a fait fortune, il est à présent le roi de Francfort, le roi du capitalisme. Elvira attend un jour au bas de la tour d’Anton, puis une nuit dans le bâtiment, pour enfin se décider à entrer en ce lieu où tout devrait s’expliquer, ce qu’elle est et pourquoi, et comment fonctionne la marche des choses. Elle part donc à la recherche d’une cause à ses actes et d’une explication au monde. Or, elle se trouve plongée dans une scène tellement démente que, en dépit de son caractère central, Yann Lardeau — dans un résumé pourtant circonstancié du film et dans son excellente monographie — n’en rend même pas compte — pas plus d’ailleurs que Fassbinder ne l’avait prévue dans son scénario[1515][1515] Yann Lardeau, Rainer Werner Fassbinder, Paris, Cahiers du Cinéma, 1990, p. 292. Voici le passage correspondant à la séquence dans le scénario original. Elvira « sonne au bureau d’Anton, entre, tente de s’excuser auprès d’Anton pour l’interview, mais lui se contente de rire. De toute façon une existence comme celle d’Elvira n’a pas vraiment sa place dans son entourage, et c’est ainsi qu’ils n’ont tout simplement plus rien à se dire. » R. W. Fassbinder, « L’Année des treize lunes », in Les Films libèrent la tête. Essais et notes de travail, 1984, tr. Jean-François Poirier, Paris, L’Arche, 1989, p. 86.. Peut-être s’agit-il d’une séquence authentiquement indescriptible.

Nous assistons à l’invention d’un usage négatif de la danse. Au lieu de fournir une cause, une explication ou un mode d’intelligibilité aux phénomènes, ici la danse en affirme le caractère absolument insensé. Apparemment, la séquence verse dans une folie pure, comme si soudain dans un film de Fritz Lang, Mabuse, Haghi ou tout autre Empereur du Mal sautait sur son bureau et se mettait à danser un fox-trot. Ici la danse remplace, brouille, suspend — au rebours de la danse euristique qui structure les phénomènes chez Woo ou Ferrara, la danse se fait privative, elle indique le caractère résolument insensé à la fois du monde économique et de l’expérience humaine : avoir un corps.

Mais insensé ne signifie pas informe, au contraire, et cette danse relève d’un projet plastique très précis : aller au plus loin dans la déchéance des formes. Selon une classification mise au point par Platon dans les Lois, il existe trois sortes de danses. La danse guerrière, ou pyrrhique, la danse pacifique ou emmélie (danse belle et bonne de l’adoration recueillie), et la danse dionysiaque ou bacchique. Il existe aussi une danse hors-classe, une activité déclassée qu’il faut bien évoquer mais surtout pas pratiquer : la danse burlesque d’imitation. Platon écrit : « Quant aux corps laids et aux pensées laides, quant aux esprits portés vers le rire et les moqueries dans la parole, le chant, la danse et les imitations qui tournent tout cela en comédie, (…) c’est aux esclaves, à des étrangers salariés qu’il faut commander ces sortes d’imitations. Mais elles ne doivent jamais, à aucun degré, être objet d’une attention sérieuse, et l’on ne doit voir aucune personne libre, homme ou femme, les apprendre. Elles doivent toujours, au contraire, avoir par quelque endroit un aspect non familier[1616][1616] Platon, Les Lois, VII,814 d – 817 a, in Œuvres complètes, tome XII, tr. A. Diès, Paris, Les Belles Lettres, 1956, pp. 50-53.. » Fassbinder, à contre-pied de la recommandation de Platon, multiplie les procédés d’imitation pour aller jusqu’au bout de l’altération.

La danse d’Anton Seitz, tout d’abord, fait partie d’une série. Elle se donne comme une occurrence dans un rituel fréquent. Elle est ensuite l’imitation grotesque d’une danse bouffonne, empruntée à You’re Never Too Young, un film de Norman Taurog (Un pitre au pensionnat, 1955), avec Jerry Lewis et Dean Martin. Cette danse bouffonne a pour motif l’imitation, puisqu’il s’agit de montrer comment un corps fou, celui de Jerry Lewis, peut par son exemple créer un ordre dément, un ordre de la régression. Mais cette danse déjà constituait un reflet, car elle parodiait un film de Billy Wilder, The Major and The Minor (Uniformes et jupons courts, 1942). De fait, Jerry Lewis imite Ginger Rogers, et tous deux jouent le rôle d’un adulte déguisé en enfant: travestissement, régression et pédophilie constituent les ressorts des deux films[1717][1717] Cf David Ehrenstein, « Frank Tashlin et Jerry Lewis », in Frank Tashlin, sous la direction de Roger Garcia et Bernard Eisenschitz, Crisnée, éd. du Festival International de Locarno/Yellow Now, 1994, p. 44.. La séquence organise donc une chaîne de reflets de plus en plus diffus et altérés, assurant une étrangeté maximale à la scène, ainsi que Platon l’aurait voulu.

Et pourtant, une telle dévaluation reste affirmative : la danse d’altération réinforme l’identité. Car le phénomène le plus étrange de tous est qu’Elvira entre dans la danse sans difficultés : d’emblée, elle en connaît le déroulement et les pas. Elle a un peu de mal avec sa robe étroite, avec ses talons hauts, avec sa voilette anachronique, mais elle les suit quand même. Du coup, la séquence peut aussi se lire comme le passage réglé d’un mot à un autre, de part et d’autre de son déroulement : avant comme après Anton Seitz retrouve un nom, en amont le nom de code, « Bergen-Belsen », en aval le nom de la créature, « Elvira », prénom auquel le temps de la danse délirante a permis d’émerger. La danse met en relation le camp de concentration et la créature transsexuelle, en passant par le campus lewisien. Autrement dit, on traverse une horreur en passant par la bouffonnerie la plus régressive, et à la fin on récupère bien le nom que l’on cherchait. La séquence s’avère donc résolument identitaire comme en témoigne encore la danse d’Elvira avec sa photo en Erwin : elle aussi danse avec son image. Elvira, c’est le sujet politique même, à l’état pur, le rebut humain exposé à la mutilation et à la mort, par lequel le pouvoir souverain capitaliste assure son emprise sur la vie. Avec Elvira, Fassbinder élabore non pas tant un personnage en proie à un drame affectif qu’une authentique figure historique et polémique : le corps homosexuel que l’on peut déformer, défigurer, liquider impunément. La danse déclassée de la déchéance, ce traitement de l’horreur nazie en bouffonnerie infantile, produit ainsi une très rigoureuse affirmation politique : le capitalisme est une pure défiguration de l’humain.

Dans ces trois exemples narratifs, la danse permet de dénuder l’ordre criminel qui règne dans le monde. Elle remplit une triple fonction : elle propage de la ressemblance entre des figures apparemment antithétiques (les soldats et les jeunes filles chez John Woo) ; elle assure l’intelligibilité du lien entre les images (les deux séquences de Ferrara, en négatif/positif l’une de l’autre) ; elle explique le monde jusque dans ce qu’il a de plus insensé, de plus scandaleux, de plus inavouable (Fassbinder et la danse du capitalisme homicide). On voit donc comment la danse fait circuler les images entre les corps. Nous allons voir maintenant comment elle fait circuler les images au sein même du corps.

II. La danse exprime le problème du mouvement

Pour Hobbes, le philosophe du tout-mouvement, il existe d’abord l’action des choses sur le corps. Cette action produit la sensation, qui engendre des reliquats du mouvement. Hobbes nomme ces reliquats : les phantasmes, et ces phantasmes autorisent et conditionnent les mouvements volontaires, c’est-à-dire le mouvement animal, marcher, parler, se mouvoir. « En nous qui subissons cette pression [des choses extérieures], les qualités sensibles ne sont rien d’autre que divers mouvements ; car le mouvement ne produit que le mouvement. Mais ces mouvements nous apparaissent sous forme de phantasmes, aussi bien lorsque nous veillons que lorsque nous rêvons[1818][1818] Léviathan, op. cit., p. 12.. » C’est à cet endroit, dans cette qualité du phantasme au sens de Hobbes, simultanément passage d’une trace et possibilité d’une impulsion ou, pour reprendre le titre de son chapitre VI, « commencements intérieurs des mouvements volontaires », que travaillent les films qui nous intéressent à présent.

La danse et l’affect

Classiquement, la danse donne un corps à l’affect, elle offre une apparence sensible à la pulsion, à l’affection, à 1’émotion. Une telle évidence n’est pas négligeable, elle donne lieu à certains des moments les plus beaux du cinéma, par exemple la danse du Bonheur dans le film de Medvedkine (1934), la danse de malédiction par Dorothy Malone dans Written on the Wind (Écrit sur du vent, Douglas Sirk, 1956), ou même la danse de désespoir de Gérard Philipe dans les Orgueilleux de Marc Allégret — et Luis Buñuel[1919][1919] On doit cette révélation à Adolfas Mekas. « Diary entry — June 3, 1959. Visited Buñuel on the sound stage, where he is shooting Mexican-French co-production with Gérard Philipe — Los Ambiciosos. » Adolfas Mekas, « Excerpts from Diary and letters referring to Luis Buñuel », in Film Culture n° 76, June 1992, p. 39. (1953). On versera au même registre la danse de joie exécutée par Youssouf et Aliocha dans Au bord de la mer bleue de Boris Barnet (l936). Au bord de la mer bleue est l’un des plus grands films qui soient sur le geste humain, un film qui produit d’infinies variations sur la question de l’élan. Pour représenter une émotion, la mise en scène imprime chaque fois deux élans antithétiques. Dans le traitement de la résurrection de Macha, quatre sortes de tensions au moins s’étayent les unes les autres. Tension entre répulsion et attraction : Macha (Elena Kouzmina), petite épave rejetée par la mer, revient comme une apparition, au lieu de se précipiter, Youssouf (L. Sverdline) et Aliocha (N. Krioutchov) reculent d’effroi et de stupéfaction pour mieux s’élancer vers elle à pleine course. Surimpression burlesque du deuil et de l’euphorie : « C’est toi qui es morte, Macha ! », la réplique attendrie de Youssouf à Macha qui ne comprend pas le chagrin du kolkhoze en train de la pleurer nie la réapparition pour mieux en nuancer l’événement. Collage lyrique entre la naturalisation du mouvement et la culture du geste : l’envol des mouettes naturalise la pulsion de joie qui monte et s’exprime en gestes de danse ultra-codifiés. Enfin, démontage-collage des deux corps : Aliocha danse surtout avec les bras, Youssouf surtout avec les jambes, ils ne sont plus qu’une seule figure de joie, la danse les démonte comme individus et les remonte comme pulsion commune. Chaque élan est contradictoire, seule la contradiction dynamique peut rendre compte de l’émotion : Boris Barnet a inventé une gymnique de l’affect. Selon une étymologie possible, la Choréia (danse) du mot « chorégraphie », viendrait de chóra, qui signifie « joie ». À ce titre, en un tel instant, on se trouverait au plus près du principe même de la danse.

Au bord de la mer bleue

Inversement, la danse peut transformer l’affect en corps. La danse lègue un corps à la fiction : c’est l’objet d’une autre séquence anthologique, celle du night-club de Faces de John Cassavetes (1968), qui voit la rencontre de Maria (Lynn Carlin) avec Chet (Seymour Cassel). Il faut coupler cette scène avec la fin de la précédente, où Richard Forst (John Marley) et Jeannie Rapp (Gena Rowlands) dansent enlacés. Cet ensemble séquentiel constitue un manifeste de la séparation. D’abord, Cassavetes établit une séparation très violente entre deux types de danse de brigue : d’une part, la danse privée, fusionnelle mais mensongère de Richard et Jeannie, de l’autre la danse publique, déchirée et donc vraie dans le night-club. Entre les deux, un effet de cut si dur que la seconde séquence semble lacérer et presque recouvrir la première (Cassavetes est un extraordinaire inventeur de raccords inter-séquentiels). Dans la séquence du night-club, il s’agit de traiter de la séparation au sein de la confusion collective. Pour ce faire, le montage travaille sur trois types d’arrachement.

L’arrachement plastique dû aux effets de clignotement : un triple flicker fait clignoter ensemble 1) l’avant-plan et les portraits, c’est-à-dire les danseurs en repoussoir et les quatre héroïnes assises. 2) Les portraits avec eux-mêmes : d’une apparition à l’autre, les portraits sont en faux-raccords (Maria avec et sans cigarette, ou bien un verre vide accolé au même verre plein). Et 3) l’image figurative avec le noir —noir du fond, noir des marquages, des filages, de l’abstraction cinétique.

Arrachement, ensuite, du mouvement à lui-même. Le procédé est aussi discret que crucial : on assiste à une étude de frise, nous suivons une série de visages en panoramique, à la fin du mouvement on retrouve le même visage qu’au début : on a beaucoup bougé mais on ne s’est pas déplacé, le mouvement se voit en quelque sorte annulé, privé de ses caractéristiques physiques et renouvelé dans ses propriétés descriptives. Il devient intérieur, comme le son soudainement subjectivé, mais sans qu’aucun sujet individuel puisse assumer cette intériorité.

Arrachement, enfin, de l’espace : au moyen de raccords dans le geste, on passe soudainement de bas en haut ou de haut en bas. L’ensemble de ces décollages et clignotements actualise une séparation intime : la façon dont Maria est séparée de son propre corps, qui lui pèse et l’encombre.

Car il s’agit principalement de confronter deux corps : en bas, celui de Maria, en haut, celui de la déesse de la danse, qui jerke sur une passerelle. Maria est séparée de ses aptitudes, la déesse, à l’inverse, emblématise la grâce souveraine et, dans leur confrontation, se produit une érotisation absolue du séparé, qui devient magique et fait émerger un corps masculin. Chet apparaît soudain, décadré, entre les jambes de la danseuse, en quelque sorte déposé avec bienveillance par la déesse de la danse à l’intention de Maria. Chet est un phantasme (au sens de Hobbes), né d’une rencontre entre la danse (la Ménade noire) et la contre-danse (Maria). C’est ainsi que la danse lègue un corps à la fiction, le corps même du désir, l’incarnation du phantasme.

Faces

Sur un mode mineur, d’autres échanges de substances alimentent la séquence. Par exemple, plutôt que de boire son verre, le personnage de Florence semble boire des éclats de lumière, ou encore, le hurlement que pousse le chanteur semble sortir de la bouche de Chet refusé par Maria. Ainsi, les corps dans Faces ne sont pas des présences univoques, des blocs d’existence directement arrachés au réel, mais au contraire des silhouettes « phantasmatiques », engendrées par les mouvements du désir et l’inertie de la peur, nées de circulations intérieures. Le phantasme pour autant n’a rien d’irréel, il n’est pas un artefact, au contraire : l’illusion reste entièrement du côté du couple intime formé par Richard et Jeannie, en proie aux mensonges de leurs promesses ; tandis que le corps de Chet offert au désir de Maria par l’allégorie de la danse met à nu la vérité du fantasme. Face à de telles constructions figurales, la question du réalisme cassavetesien exige d’être sérieusement approfondie.

La danse et ses partenaires

ou « la kermesse en soi du mouvement des autres[2020][2020] Henri Michaux, « Mouvements », in Face aux verrous, Paris, Gallimard, 1954, p. 11. »

La danse peut donc subordonner les corps à un régime de présence figurale. Mais elle peut aussi être figurale en soi, non pas seulement déplacer les formes et les figures, mais se déplacer elle-même.

Prenons l’exemple d’une performance par le danseur au nom de danse — la « volte », comme le « brando » d’ailleurs, est une danse du XVIe siècle — : John Travolta, dans la séquence You Should Be Dancing de Saturday Night Fever (John Badham, 1978). Cette autre séquence de Sacre (« he is the King, the Best ») est surtout une séquence de Claque : les techniques de l’adoration au cinéma s’y exposent avec crudité. Tony Manero danse d’abord pour son frère défroqué, Frank (que les garçons appellent toujours « Father », en dépit de ses admonestations). Frank (Val Bisciglio), qui vient d’abandonner la prêtrise au grand désespoir de sa mère, réside entre le sacré et le profane et il dépose sa technicité aux pieds de son frère. Ce personnage n’a d’autre fonction dans le film que de garantir un rapport professionnel à la vénération : « Ils s’ouvrent devant vous comme la mer rouge », déclare-t-il à propos des danseurs qui s’écartent pour laisser passer Tony et ses amis. Ensuite, Tony danse pour tous : autour de lui les élaborations de la fable et les touches descriptives ont pris soin de constituer un public œcuménique, à la fois masculin, féminin, individué, anonyme, fraternel, libidinal, connaisseur et novice, blanc, noir, hispanique, soucieux, joyeux, drogué ou non… Tony danse sous un regard syncrétique, pour tous, et au-delà pour n’importe qui. Rappelons ici que Saturday Night Fever reste le film de la confiscation par les blancs de la culture disco venue des boîtes gays, noires et latino-américaines[2121][2121] Cf la mise au point historique de Jeff Yanc, « More Than a Woman : Music, Masculinity and Male Spectacle in Saturday Night Fever and Staying Alive », in The Velvet Light Trap n° 38, Fall 1996, pp. 39-50. Jeff Yanc cite cette formule de Marshall Crenshaw : « Saturday Night Fever gave white, straight Americans a visual guide to disco culture. ».

Saturday Night Fever

Enfin, Tony danse pour lui-même. Son solo rompt avec le duo antécédent, une danse avortée avec une pauvre jeune fille qui lui demandait avec insistance s’il danse aussi bien dans un lit que sur le dancefloor. En rejetant la malheureuse Connie (Fran Drescher), Tony traverse le sexe, il ne danse pas seulement la masturbation mais un au-delà du sexuel. Ainsi, il passe au-delà du christique grâce au personnage de Frank, au-delà du sexuel grâce à celui de Connie, il traverse et abandonne le territoire des extases habituelles, alors, que danse-t-il, où se trouve-t-il ?

Peut-être dans la matière, dans la dimension strictement concrète et brute des choses. Ses pas indiquent qu’il se livre à ce que les ethnologues appellent une « danse de métier » or, son métier n’est pas d’être danseur mais quincaillier. Il exécute la danse du quincaillier, à ce titre bouleversante. Il s’agit d’une danse imitative, comme les danses d’armes ou de fertilité (fertilité qu’il résume d’ailleurs d’un geste avec son saut emblématique, le bond en hauteur vaut pour un charme de croissance), mais qu’est-ce que cette danse imite ? Elle imite le labeur, le travail. Danser, pour Tony Manero, ce sera retrousser ses manches, remonter son pantalon, essuyer sa sueur. La chorégraphie affirme la factualité du travail dans la danse. Les pas consistent en premier lieu à préparer, ensuite à promettre un exploit physique, enfin à l’accomplir — ou non. La danse s’avère donc un labeur épuisant, un effort et un succès. Un phénomène très intéressant dans l’histoire de la danse au cinéma veut que Travolta ait été adoubé par Fred Astaire, qui voyait en lui son seul successeur — mais il l’a approuvé comme Churchill pouvait approuver Staline, ils se sont livrés à un Yalta de la danse, dans la mesure où Fred Astaire consacre toute son énergie à annuler le travail, tandis que John Travolta, de la danse, ne conserve que l’effort.

À ce titre, la séquence fait diptyque avec une scène burlesque au début du film, celle de l’augmentation au drugstore : Tony se montre tellement émerveillé par la générosité de son patron qui l’augmente de soixante-quinze cents que celui-ci, humilié par la gratitude, détruit par la candeur, est obligé de renchérir. Ici, nous assistons à la danse du travail du vendeur de peinture — d’où la nécessité et la beauté des couleurs franches, les lumières typiques de l’iconographie disco — et la danse du travail dit la même chose : il ne s’agit pas d’exorciser l’oppression, comme le faisaient les Maîtres-Fous de Jean Rouch, mais de l’apprivoiser, de façon aimante et naïve. Tony Manero le Dancing King règne sur un royaume moral : l’en-deçà de la résignation.

La danse de Tony est donc une danse d’artisan, non savante, sans grâce, entièrement du côté de la besogne. Plastiquement, la danse s’exécute en des formes discontinues, tout en détails, syncopées et, comme l’écrit Kracauer observant la mécanisation de la danse, dans la culture moderne, « la syncope est la joie ultime[2222][2222] « Travel and Dance » (1925), in Mass Ornament, Thomas Levin ed., Cambridge, London, Harvard University Press, 1995, p. 67. Il existe depuis une française une traduction française, dont voici les références : « Le voyage et la danse » (1925), in L’ornement de la masse, Tr. Sabine Cornille, Paris, La Découverte, 2008 (ndlr). ». Historiquement, la disco accompagne l’émergence des boîtes à rythme, c’est-à-dire le triomphe technique de la mécanisation dans la musique. Dans d’autres morceaux du film, les mouvements syncopés des bras repliés vers le dedans, en rythme avec les talons claqués, semblent une reprise de Chaplin tournant ses boulons sur la chaîne d’assemblage des Temps modernes. Mais ici, hommes et femmes, grands et petits, noirs ou blancs, tous aiment exécuter ces gestes sans leur faire subir la moindre variation, sans leur imprimer la moindre esquisse de dérive chaplinienne. Dans Saturday Night Fever, la beauté consiste à se régler et se fondre sans reste dans le même de la danse. À la fin de la fable, Tony se résigne à ne pas posséder sa partenaire, ce qui altère de façon inattendue la règle de fer du happy end ; dans le champ du travail, il représente l’impuissance populaire quotidienne, rassurée par sa propre débilité. Mais malheur à ceux qui refusent son désir et dont il se détourne sans protester : dans ce monde, seule la modestie de son appétit, traitée par la danse sous forme d’effort, était enchantée.Tony Manero est cette créature contemporaine apolitique qui travaille consciencieusement à respecter la seule chose qu’il possède, son corps, et nous montre comment l’aliénation ordinaire peut rester supportable. Comme il consentait avec enthousiasme à la misérable augmentation, sa danse est un hymne à la servitude consentie et donc, à ce titre, instinctivement subversive : l’ordre règne, mais le maître est privé de l’exercice du pouvoir, anéanti par l’excès d’obéissance.

Travolta et moi

Travolta et moi de Patricia Mazuy (1994) doit son iconographie à Saturday Night Fever, mais son inspiration à un film un peu moins connu, À toute allure de Robert Kramer (1982). Cependant, Patricia Mazuy porte ces deux films à une puissance encore supérieure, dans la mesure où le véritable matériau du film est le fantasme. Il y s’agit, pour reprendre la belle analyse de Jacques Fieschi et Gilles Deleuze à propos de Vincente Minnelli, du désir dévorant des jeunes filles[2323][2323] Gilles Deleuze, L’image-temps, Paris, Minuit, 1985, p. 86.. Une jeune fille, Christine, a une idole, John Travolta. Un jeune garçon, Nicolas, a un maître à penser, Nietzsche. Et comme le dit superbement Nicolas : « Eh bien, ce sont deux danseurs. » Travolta et moi va donc tresser ensemble deux types de danse, celle des mouvements physiques et celle des fantasmes, par lesquels les corps effectifs se projettent les uns sur les autres, comme dans la séquence onirique où Nicolas danse déguisé en Travolta dionysiaque. Les corps deviennent hybrides par projection de leurs rêves réciproques, jusqu’à ce que l’un d’entre eux se projette dans le vide, dans la figuralité. Au cours du bal tragique de Travolta et moi se produisent deux extases symétriques. Une extase temporelle, celle de la chute de Christine (Leslie Azoulai) après sa danse avec le champion de patins russe, où le temps se suspend ; une extase spatiale et figurative, celle de Nicolas (Julien Guérin), dont on ne sait plus, à ce moment du film, s’il est le rêve de Christine ou un vrai garçon épris de Nietzsche et peut-être aussi de Kierkegaard qui écrivait : « Les chevaliers de l’infini sont des danseurs qui ne manquent pas d’élévation. Ils sautent en l’air et retombent, ils chancellent un instant[2424][2424] Sören Kierkegaard, Crainte et tremblement (1842), tr. P.-H. Tisseau, Paris, Aubier-Montaigne, sd, p. 57.. » Nicolas, lui, chancelle pour toujours, en raison d’un suspens définitif, littéralement sublime puisqu’on reste à jamais au seuil de l’écrasement. La danse devient vacillement intégral, extase continue : aussitôt avant le suspens, tous les danseurs tombaient, chutaient sur la glace ; aussitôt après, la figure dissoute de Nicolas se propage partout, dans la litanie de Christine, dans l’hallucination de la jeune fille, dans la musique des Clash. Dans ce tremblement sublime, ce blanc suspensif et vibrant qui accomplit la danse, on peut lire aussi la définition de la mise en scène par Godard : « Faire de la mise en scène, c’est effacer. Que les images roulent encore plus vite[2525][2525] « The Story » (l979), in Jean-Luc Godard, Jean-Luc Godard, Alain Bergala éd., Paris, Cahiers du Cinéma/éd de l’Étoile, 1985, p. 440. », encore plus vite que ce qu’elles montrent.

III. La danse problématise le mouvement des images

La danse peut apparaître comme circulation symbolique intégrale ; comme circulation des images corporelles ; elle peut aussi problématiser le site même de l’image.

Jammin’ the Blues

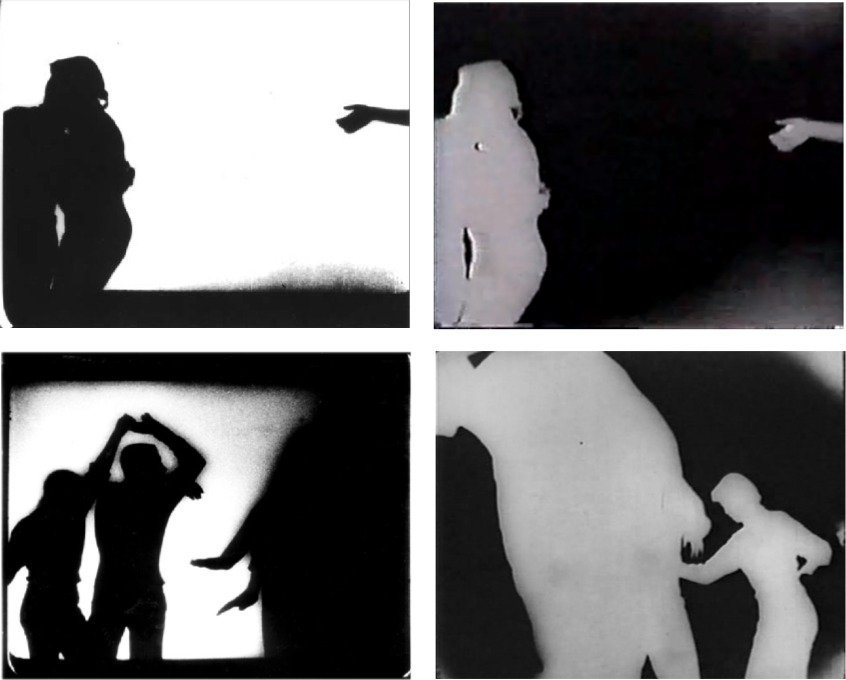

Jammin’ the Blues, de Gjon Mili (1943), produit par Norman Granz, photographié par Robert Burks, avec — entre autres — Lester Young et Illinois Jacquet, constitue sans doute le chef-d’œuvre de l’essai cinématographique sur le jazz. La danse, ici, ne se conçoit pas hors d’un déplacement scénographique. Les danseurs entrent directement dans la matière de la surimpression et créent ainsi un espace sans échelle. Leur apparition évoque ce que Curt Sachs, dans son Histoire de la danse, écrit à propos des danses javanaises. « Elles ont pour modèle des marionnettes découpées dans le cuir, qui figurent des légendes des héros antiques, projetées sur un écran blanc, et les danseurs réels imitent ces ombres de marionnettes[2626][2626] Curt Sachs, Histoire de la danse, op. cit., p. 27. (Nous soulignons.). » Les corps sont traités comme des silhouettes à deux dimensions mais qui accéderaient au relief grâce au geste, de petites marionnettes plates auxquelles leur danse apporterait un volume artificiel : des corps optiques. Même effet de paradoxe plastique pour ce qui concerne la temporalité : les corps dansent dans leur propre ralentissement qui s’accorde avec exactitude à la vivacité musicale. Les danseurs sont directement, sans passer ni par le dispositif ni par la fiction, les petits fétiches ultimes de Animated Picture Studio.

Il existe deux lectures autorisées de Adebar, le chef-d’œuvre de Peter Kubelka (1957). Une lecture métrique et structurelle : le projet de Peter Kubelka, selon ses propres termes, serait de faire le premier film, c’est-à-dire montrer que le cinéma n’est pas un art du mouvement mais de la succession des photogrammes. Le cinéma pour lui est l’art du faux mouvement, une technique fondée sur la discontinuité, que l’antinomie des états plastiques dans Adebar (positif/négatif, mobile/immobile) ne cesse de reconduire. Peter Kubelka autorise une deuxième lecture, existentielle, lorsqu’il dit : « Ce film traite de l’impossibilité de se toucher[2727][2727] Cité par Stefano Masi, « Peter Kubelka, sculpteur du temps », in Peter Kubelka, sous la direction de Christian Lebrat, Paris, éd. Paris Expérimental, 1990, p. 113. ». Son exégète, Stefano Masi, ajoute qu’il s’agit d’une « phénoménologie de la douleur[2828][2828] Peter Kubelka, op. cit., p. 148. », ce dont nous assurent en effet les mouvements d’attraction, de répulsion, d’étreintes, les mouvements élémentaires du conatus au sens de Hobbes, c’est-à-dire de l’effort, la tension, ou bien encore la représentation de la main tendue dans le vide que l’on retrouvera dans Schwechater (1958) —, contrairement à ce que celui-ci soutient, le motif chez Peter Kubelka est non-indifférent.

Adebar

Le cinéma est-il capable de développer une culture du discontinu qui échapperait alors à la sphère du mouvement chorégraphique, supposé continu puisqu’il appartient au réel et au spectacle vivant ? Autrement dit, lorsqu’on est structurel et matérialiste, accède-t-on au cinéma en soi ? Oui, mais en n’oubliant pas que ce travail éminemment précis sur le mouvement comme écart entre le mobile et immobile, dont on a fait non sans raison la spécificité du mouvement filmique, a été pensé et formalisé par les premiers théoriciens de la danse, tels Guglielmo Ebreo ou Antonio Cornazano, en Italie au XVe siècle, et lui ont donné un nom qui en quelque sorte programme tout le cinéma : le fantasmata. Le fantasmata, c’est l’écart et la mise en relation du mobile et de l’immobile, la mise en relation du mouvement et de la pause. Il n’est ni l’un ni l’autre, mais la translation de l’un dans l’autre. Le fantasmata est la percussion de l’arrêt dans le mouvement et la genèse du mouvement dans l’immobilité. Domenico da Piacenza écrit par exemple ceci : « Je dois vous dire aussi que dans ce métier que vous souhaitez apprendre, il faut danser avec fantasmata ; et apprenez que ce fantasmata consiste en une agilité corporelle imprimée par la compréhension de la mesure rythmique décrite plus haut, selon laquelle, durant chaque mesure on doit instantanément faire, comme si l’on avait vu la face de la Méduse, dit le poète; c’est-à-dire que, ayant fait un mouvement, on est à l’instant aussi rigide que la pierre et, à l’instant suivant, aussi ailé que le faucon[2929][2929] Domenico da Piacenza, De arte saltandi e choreas ducendi, cité par Mark Franko, The Dancing Body in Renaissance Choreography (c. 1416-1589), Birmingham, Alab., Summa Publications, Inc., 1986, p. 64. Le développement sur le fantasmata se trouve pp. 58-68 et Mark Franko ne manque pas d’établir l’analogie avec le défilement photogrammatique (p. 65).. »

Le fantasmata désigne l’ensemble des différences pensables entre le mobile et l’immobile : la coupure qui les sépare, la résonance qui délicatement les lie, l’instant où chacun s’apprête à muer pour devenir l’autre, le geste transitionnel qui autorise le passage de l’un à l’autre. « Se taire pour un temps et rester comme mort n’est pas brutal, car à l’instant suivant on retourne à un mode aérien, à la manière d’une personne qui ressuscite d’entre les morts[3030][3030] Antonio Cornazano, Libro dell’arte del danzare, 1455. In Mark Fano, The Dancing Body in Renaissance Choreography, op.cit., p. 66.. »Lorsqu’Antonio Cornazano décrit l’immobilité comme un silence pendant lequel le corps meurt puis revient à la vie, il décrit déjà les propriétés cinétiques du suspens introduit par la chute de Nicolas dans Travolta et moi ou celle du montage photogrammatique dans Adebar. Dans Adebar, la densité extrême du noir et blanc nous renvoie à une iconographie funèbre, tandis que la grâce des silhouettes et des gestes percussifs qui ne cessent d’enrichir le mouvement par son arrêt, le mouvement fantasmatique, en appelle à une épiphanie. Chaque mouvement est empreint de l’immobilité à laquelle il s’arrache, chaque geste se hiératise en pose, chaque entité avoue sa nature intervallaire, l’intermittence devient monumentale.

Ainsi, les logiques et les nuances du discontinu ont-elles été pensées avec une extraordinaire précision, et bien au titre d’un travail d’images, par les chorégraphes italiens du XVe siècle : le matérialisme structurel de Peter Kubelka ne fait que renouer avec une telle tradition. De sorte que, pour finir, on dira que le cinéma, dans ce qu’il possède de plus spécifique et précieux, est intégralement mis en scène par la danse.

Le logo de l'article provient de Travolta et moi. C'est l'une des rares images disponibles d'un film en train de devenir invisible.

Avec une chaleur que la répétition n'éteint pas mais attise, nous remercions une fois encore Nicole Brenez.