L’étude visuelle. Puissance d’une forme cinématographique

Al Razutis, Ken Jacobs, Brian De Palma

Get lost and get lost again.

This is how to learn about art.

Ken Jacobs, Entretien avec Lindley Hanlon.

Ce travail s’attache à une forme intensive et méditée de la rencontre, que l’on peut nommer « l’étude visuelle ». Que serait l’étude visuelle ? Cette forme rassemble des entreprises filmiques à la fois nombreuses, diverses et contemporaines. Il s’agit d’une rencontre frontale, d’un face à face entre une image déjà faite et un projet figuratif qui se consacre à l’observer, autrement dit, d’une étude d’image par les moyens de l’image elle-même.

Quels sont les techniques, les formes, les enjeux, les contraintes, les modèles, le corpus correspondant à une telle entreprise ? Immédiatement, cinq problèmes se présentent.

1) La question primordiale dont relève et que renouvelle chaque étude visuelle pourrait se formuler ainsi : « Que peut une image ? » Une image peut-elle expliquer, critiquer, argumenter, démontrer, conclure, et comment ? Suffit-il, ainsi que l’affirme depuis très longtemps Jean-Luc Godard, de mettre deux images l’une à la suite de l’autre ? Comparaison fait-elle raison ? Et pourquoi ne suffirait-il pas d’une image, par exemple une image absente, une image en moins ?

2) Confrontée à l’étude littéraire des images, l’étude visuelle est-elle capable d’initiatives analytiques ? Autrement dit, l’étude visuelle est-elle une autre version de l’ekphrasis littéraire ou fournit-elle de nouveaux modèles pour l’analyse ?

3) À cet enjeu instrumental s’en ajoute un autre, d’ordre théorique : toute analyse suppose ou présuppose une conception de l’histoire ; comment l’étude visuelle réfléchit-elle son propre rapport à l’historicité ?

4) L’étude visuelle nous renvoie à deux modèles non littéraires et non linguistiques : l’étude musicale, c’est-à-dire l’exploration en musique d’une formule technique ; et la réplique picturale, à la fois copie d’école destinée à l’apprentissage et dérivation analytique. Les études sérielles de Picasso à partir d’Ingres, Delacroix, Manet et Velasquez, dont Hubert Damisch a déterminé la puissance herméneutique en réponse à l’analyse des Ménines par Michel Foucault[11][11] L’Origine de la perspective, Paris, Flammarion, 1987, pp. 387-407., en constituent un exemple majeur. Quels rapports avec ces deux formes antécédentes l’étude cinématographique entretient-elle ?

5) Enfin, un problème de méthode : peut-on vraiment analyser une étude visuelle ? Ne suffit-il pas de la décrire ?

Ainsi donc comment, concrètement, s’articulent la transcription et la transformation, l’imitation et la critique, l’exercice pratique et l’affirmation théorique ? Nous observerons trois cas, choisis d’une part parce qu’ils ne recourent pas au verbe pour accomplir leur projet, et qu’ainsi l’image est déployée selon ses seules puissances ; ensuite parce qu’ils sont très différents et permettent donc de baliser largement le champ de l’étude visuelle, qui en aucun cas n’est réductible à un genre ; enfin, parce qu’ils se complètent quant au choix de leur objet.

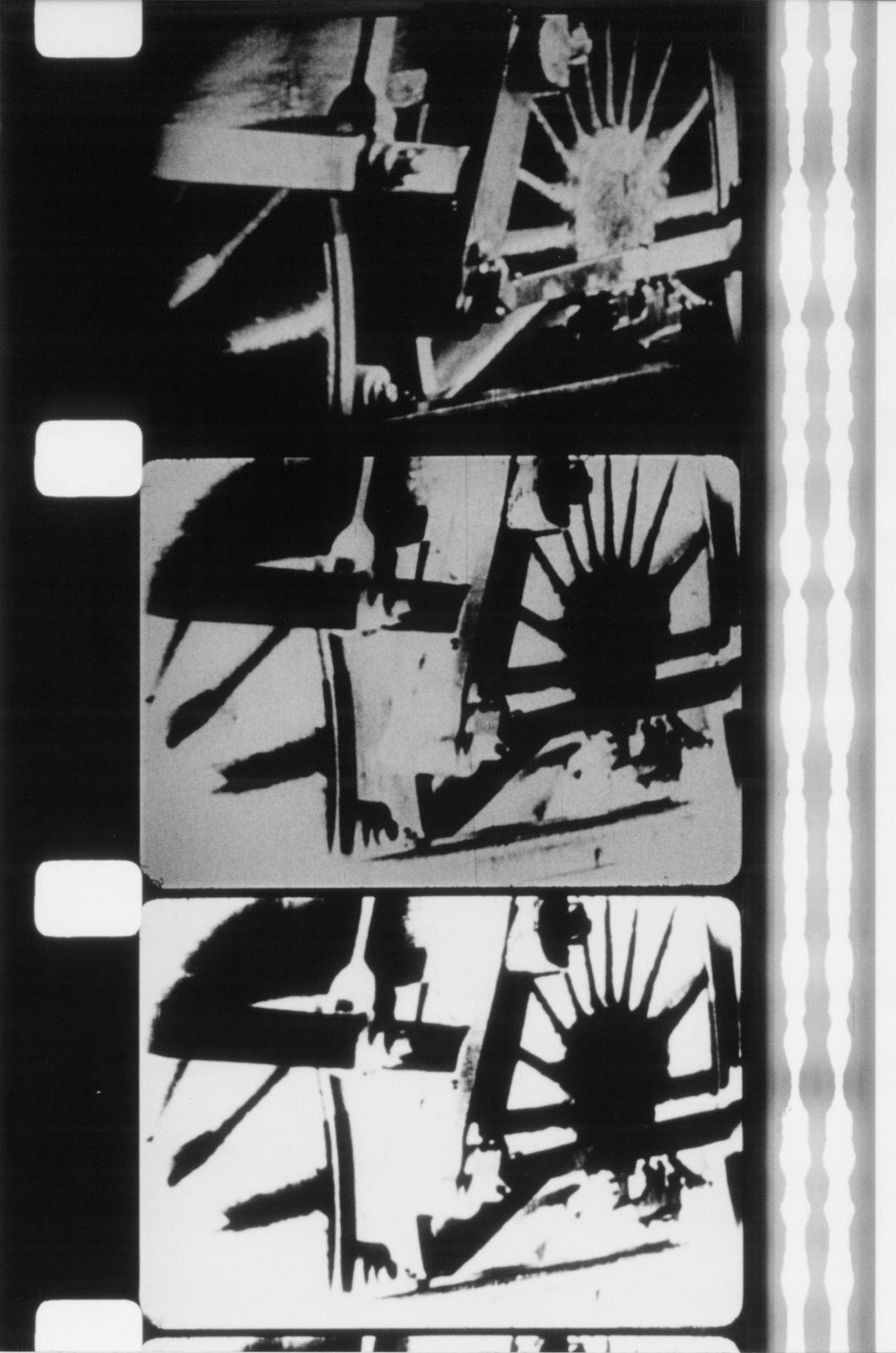

• Lumière’s Train, de Al Razutis, un cinéaste expérimental canadien, date de 1979 et dure 9 minutes. Son objet est le cinématographique et, pour le fonder, le film invente une poétique : celle du montage syncrétique.

• Tom Tom the Piper’s Son de Ken Jacobs a été réalisé entre 1969 et 1971 : c’est un long métrage de 115 minutes dont l’objet est le filmique et qui, pour l’établir, invente un montage de type synthétique.

• Le troisième cas sera séquentiel et sériel, c’est celui, trop fameux, des reprises par Brian De Palma de la scène de la douche de Psycho, une entreprise qui l’occupe depuis 1968 et il n’y a aucune raison pour que cela cesse. Ici, l’objet de l’investigation c’est l’image elle-même et le montage capable de l’appréhender, un montage de type systémique.

Avant de passer à l’observation de ces œuvres, quelques remarques encore. D’abord, délibérément ou non, de telles entreprises contestent en actes, voire annulent, la division du travail entre art et critique.

Ensuite, on parviendrait évidemment à des constats et résultats différents en considérant d’autres études visuelles, par exemple, celles de Yervant Gianikian et Angela Ricchi-Lucchi, notamment Du Pôle à l’Équateur, ou le Politics of Perception de Kirk Tougas, le Erich Von Stroheim de Maurice Lemaître, Report de Bruce Conner, Ecce Homo de Jerry Tartaglia, certains travaux fondamentaux de Malcolm Le Grice ou David Rimmer, les films pionniers de Joseph Cornell (Rose Hobart) et Adrian Brunel (Crossing the Great Sagrada), les décompositions contemporaines de Martin Arnold ou de Raphael Montañez Ortiz, mais aussi les œuvres de Jean-Luc Godard (passim), le Blow up d’Antonioni, La Ricotta de Pasolini, certains films de Raul Ruiz ou le Cézanne des Straub. Mais encore, telle œuvre de John Ford qui est peut-être l’inventeur définitif de cette forme lorsqu’en 1948, à la fin de Fort Apache, on comprend que l’histoire à laquelle nous venons d’assister visait à critiquer un tableau exposé à Washington, une image officielle, contre laquelle le film venait s’inscrire en faux. Ce tableau critiqué était absent mais la démonstration, par un bel effet de substitution, parvenait à son terme devant un portrait officiel que le film nous a désormais appris à juger, celui de Henry Fonda en Colonel Thursday. Il n’est pas difficile d’y voir l’origine même inconsciente de la Letter to Jane de Jean-Luc Godard (1972), une occurrence majeure de l’étude visuelle.

Enfin, l’étude visuelle appartient à un champ plus vaste dont elle ne constitue qu’une modalité, sans doute la plus rigoureuse, qui regroupe l’ensemble des genres exégétiques visuels, du making-off à l’Art poétique, de la monographie à l’essai historique, genre qui en droit se confond avec l’ensemble des films eux-mêmes, dans la mesure où toute image est discussion des phénomènes, des autres images, de son propre motif, des découpages et de tout enchaînement normés.

I. Al Razutis et le montage syncrétique

On pourrait imaginer une façon d’écrire l’histoire

qui ne contiendrait pas une goutte de la commune vérité empirique

et qui pourrait cependant prétendre par excellence à l’objectivité.

F. Nietzsche, Considérations intempestives.

Lumière’s train

Lumière’s Train fait partie d’un ensemble intitulé Visual Essays, Origins of the Film, réalisé entre 1973 et 1984 et composé de six études consacrées tantôt à un film (Octobre de Eisenstein), tantôt à un auteur (deux études sur Méliès), tantôt à une école (une étude sur l’Expressionnisme allemand), ou bien à une figure que Al Razutis constitue comme telle, avec par exemple For Artaud qui étudie la première Avant-garde française sans pour autant la réduire à un corpus consacré. Lumière’s Train ouvre la série et représente à peu près le seul objet qui justifie que l’on ait fêté le centenaire du cinéma en 1995, puisque les historiens et conservateurs nous ont appris que factuellement le premier film date de 1893 — Jean-Luc Godard a justement fait remarquer que 1895 ne signifiait que l’invention de la projection payante (que l’on doit aux Skladanowsky). Seul le travail de Razutis maintient 1895 comme événement esthétique. Il s’agit d’un remploi in se, un remploi de la chose elle-même, par opposition au remploi in re qui n’est pas transport physique, mais pillage de style[22][22] Salvatore Settis, Remplois. Usage et connaissance de l’Antique au Moyen Age. Traduction inédite.. L’entreprise de Al Razutis se voulait d’abord de sauvegarde du film, ou de morceaux de pellicule, dont il pensait qu’ils allaient « s’évanouir du discours contemporain. »[33][33] “In 1970, I began to collect films (and extracts) which I believe would soon ‘vanish’ from contemporary, historical and cultural discourse.” Al Razutis, cité par Mike Hoolboom in “3 Decades of Rage”, Cantrills Filmnotes n° 67-68, July 1992, p. 39. Mais c’est un remploi syncrétique qui associe trois films, dont les deux premiers au moins entretiennent un rapport étroit avec la question de la redite : l’Arrivée en gare de La Ciotat des Lumière a connu de nombreuses versions ; La Roue d’Abel Gance ne cesse de faire revenir ses motifs tout au long de son déroulement en les reprenant tels quels, ou bien en les métamorphosant par variation visuelle ; et Spills for Thrills de la Warner Brothers semble être la mise en série de catastrophes et d’accidents de toutes sortes (un genre sinistre et fort intéressant qui trouve sa version critique avec Notre Siècle de Pelechian). Ainsi l’objet déclaré à l’étude ne se confond-il pas avec l’objet remployé : c’est ce que Nietzsche aurait appelé un polypseste[44][44] Considérations intempestives, ca 1873, tr. Geneviève Bianquis, Paris, Aubier-Montaigne, 1964, p. 239., qui se charge d’approfondir le rapport entre singulier et collectif.

Ce premier décalage sera expliqué grâce à d’autres décalages. D’abord, Lumière’s Train travaille sur l’émergence laborieuse de l’image comme motif, comme détail et comme occupation plastique du visible. Pourquoi l’Arrivée du train est-il, non pas le premier film, mais l’origine du cinéma ? Parce que d’abord il y a une image mais que le motif n’est pas là, ou pas tout-à-fait là, au bord du cadre et encore confondu avec le noir du fond, sur un seuil du visible. Ce qu’invente — au sens scientifique — le film des Lumière, et que Razutis nous découvre, c’est qu’au cinéma, définitivement, le sujet oscille dans la présence — et qu’il peut être maintenu dans cette pure plasticité capable de ressaisir l’ensemble des phénomènes à la lumière du discontinu. Voilà l’événement cinématographique, le propre du cinéma, ce à quoi la peinture et la photographie n’ont pas immédiatement accès. Razutis reconduit cette oscillation et cette absence tout au long de son essai, grâce aux formes de l’iris, du flicker, du battement entre positif et négatif, et grâce bien sûr au traitement de l’arrivée en catastrophe.

Lumière’s Train travaille ensuite sur la non-concomitance des phénomènes, l’apparition de l’image et ce qu’elle suscite : le montage dissocie soigneusement le traitement colossal de l’entrée du train et la panique des acteurs superposée à la légende de peur qui entoure la projection du film. Symboliquement, L’arrivée en gare est ce film où la perspective, de maîtrise imaginaire de l’espace, devient emblème d’agression, comme si elle se retournait sur son sujet. Lumière’s Train juxtapose ainsi plusieurs phénomènes : l’arrivée de l’image cinématographique comme invention d’une plastique singulière qui fondamentalement s’adosse à l’absence ; l’arrivée du motif comme avènement d’un visible aux propriétés optiques particulières, pris dans une dialectique du continu et du discontinu, adossée cette fois à l’invisible ; et l’arrivée du film comme irruption affective dans l’imaginaire collectif, adossée à une peur anthropologique. Ces trois événements ne sont pas surimpressionnés, ils restent seulement concordants et le film, grâce surtout à une bande-son lancinante en même temps que très descriptive, envisage tour à tour ces différents plans d’expériences. Le rôle plastique du noir — simultanément obscurité du motif, fondu au noir, montage en négatif et cerne plastique —, sera donc de restituer l’intervalle technique qui fonde la possibilité même du film, mais surtout de figurer la façon dont l’image toujours s’arrache au néant et reste une émergence continue. Ainsi Lumière’s Train est-il un film majeur sur l’apparition pensée comme rupture, au sens de Foucault dans l’Archéologie du savoir. « La rupture, ce n’est pas un temps mort ou indifférencié qui s’intercalerait — ne serait-ce qu’un instant — entre deux phases manifestes, ce n’est pas le lapsus sans durée qui séparerait deux époques et déploierait de part et d’autre d’une faille deux temps hétérogènes ; c’est toujours entre des positivités définies une discontinuité spécifiée par un certain nombre de transformations distinctes . »[55][55] Michel Foucault, l’Archéologie du savoir, 1969, Paris, Gallimard, 1984, p. 228.

Lumière’s Train décrit le cinéma dans sa dimension de rupture archéologique pour l’histoire des images et de leur admission dans l’imaginaire. Il explore cette rupture sous forme de décalage et la déchirure visuelle est si forte qu’elle s’attaque au discours lui-même, au langage. Ainsi, la fracture du générique discontinu attente à la continuité des signes les plus contigus. Le générique se déroule en effet pendant tout le film et fait se succéder plusieurs cartons associant, comme un flicker positif-négatif transposé au niveau du langage, répétition et discontinuité : « Lumière’s Train » ; « Lumière’s Train arriving » ; « Lumière’s Train arriving (at » ; « (at the station) ». Entre l’ouverture et la fermeture d’une parenthèse, pour Al Razutis, le néant peut tout réengloutir. Ainsi, ce n’est pas un film singulier qui est analysé mais le cinématographique même, dans la coupure qu’il a été capable, non seulement d’introduire, mais de proroger.

II. Ken Jacobs ou le parangon de l’analyse visuelle

Et toujours

Un désir va vers le délié.

Hölderlin, Mnémosyne.

Tom Tom the Piper’s Son

Tom Tom the Piper’s Son de Ken Jacobs étudie, pendant deux heures, un film de Billy Bitzer qui date de 1904, dure dix minutes et porte le même titre. La solution s’avère donc inverse à celle de Razutis : l’œuvre observée est unique et l’étude s’attache à l’affirmer, non pas comme une entité logique (entreprise de l’analyse classique, qui procède par déduction du même au même), mais comme un Tout, ici, à vocation herméneutique. L’étude, au rebours des techniques classiques de confirmation, procédera par sautes, plongées obscures, retours infinis, subsomptions indues, déplacements structurels, sorties hors-cadre, injections inattendues d’éléments apparemment hors-film. Le film de Bitzer est présenté tel quel deux fois, en début puis en fin d’analyse, il constitue l’objet initial ainsi que la conclusion de l’étude, à la manière dont Barthes montera Sarrazine à la fin de S/Z, exactement à la même époque (rappelons que le modèle expérimental revendiqué par Barthes est le ralenti cinématographique[66][66] “Un ralenti, si l’on veut, ni tout à fait image, ni tout à fait analyse.”, S/Z, séminaire 1968-1969, Paris, Seuil, 1970, p. 19.) : l’enjeu principal et exemplaire de l’étude visuelle est de muer son objet en sujet, ce qui légitime la confusion des titres. Le film de Bitzer ouvre et ferme celui de Jacobs, offre à celui-ci les instruments nécessaires à son analyse, lui fournit une méthode : Ken Jacobs déploie une argumentation visuelle circonstanciée sur l’immanence de l’analyse à son sujet.

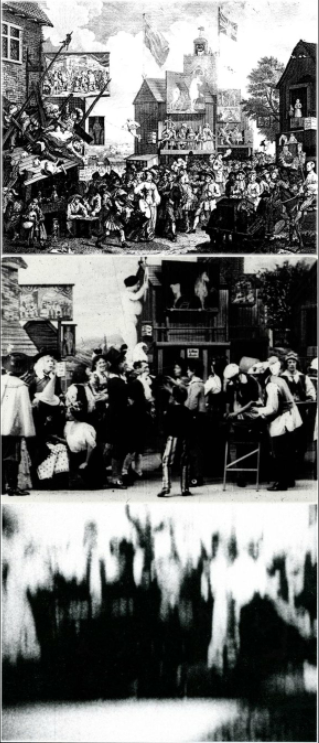

Factuellement, Tom Tom the Piper’s Son de Billy Bitzer est un film en neuf plans-tableaux polyépisodiques, qui empruntent et à la musique et à la peinture. Le scénario provient d’une comptine, Tom Tom the piper’s son stool a pig and away he run, et l’iconographie de son premier plan reproduit une gravure de Hogarth, intitulée Southwark Fair et datant de 1733[77][77] On peut [également, ndlr] en voir une reproduction in Charles Musser, The Emergence of Cinema. The American Screen to 1907, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1990, p. 384.. Ainsi, dès le deuxième plan, se posent explicitement certaines des questions élémentaires qui fondent l’économie des images cinématographiques : après la reconstitution picturale, quelles images peut-on faire, le tableau a-t-il un hors-champ, quels éléments de l’image inaugurale suscitent-ils d’autres plans, le plan consécutif vient-il remplir, masquer, détailler, ouvrir, volatiliser son origine ? Ainsi le film de Billy Bitzer programme-t-il des problèmes d’image. Seconde remarque factuelle, le Tom Tom de 1904 est un objet complexe, ainsi que le rapporte Jonas Mekas dans son Ciné-journal du 19 juin 1969[88][88] Jonas Mekas, Ciné-Journal. Un nouveau cinéma américain (1959-1971), tr. Dominique Noguez, Paris, éd. Paris Expérimental, 1992, pp. 311-312. : il s’agit d’un film perdu, conservé sous forme de paper print à Washington et reconstitué à la fin des années soixante par la compagnie Brandon Film. Jonas Mekas conclut que Ken Jacobs a instauré le genre de la Traduction filmique (film translation).

Avant de commenter son chef-d’œuvre, notons que Ken Jacobs considère les cours qu’il prodiguait comme une partie vive de son œuvre de cinéaste, une pedagogical art form : il leur donnait des titres, Cinema Wide Awake, Fertilizer, Natural Breasts, Hanging Loose in the Fire…[99][99] “Cinéma tout éveillé”, “Engrais”, “Girons naturels”, “Pendu dans le feu”. Ken Jacobs, « Entretien avec Lindley Hanlon », 9 avril 1974, Film Culture n° 67-68-69, 1979, pp. 80-81. [Pour une liste très précise des articles, entretiens, etc., à propos ou avec Ken Jacobs disponibles sur Internet, nous renvoyons au site Making Light of It (ndlr)]. On peut, sommairement, considérer Tom Tom the Piper’s Son comme la fondation, en film, d’une théorie du filmique nécessaire à l’appréhension de n’importe quelle œuvre cinématographique : une anatomie plastique du cinéma.

Mes objectifs, déclarait Ken Jacobs, sont les suivants : déployer la richesse du film et la rendre lisible, non pas persuader mais révéler quelque chose du cinéma, créer du nouveau,« ouvrir une blessure », pénétrer dans « le territoire inexploré de l’émotionnel[1010][1010] Ibid., pp. 74-75.». Nous pouvons résumer les moyens employés en un terme : la Composition Intégrale. Ce qui signifie d’abord que l’on ne développe rien que le film d’origine ne dise déjà, et ensuite que la décomposition plastique — analyser, étymologiquement, veut dire délier — de l’énoncé premier se réorganise en une totalisation formelle.

De façon systématique et inventive, le film de Billy Bitzer traite du mouvement. D’abord, le mouvement humain saisi dans ses manifestations les plus dynamiques : acrobaties, galipettes, élans, roulades, trajectoires, parcours, courses, entrechocs, chutes, envols, suspens. Ultimement, ses poursuivants récupèrent Tom pendu par les pieds au fond d’un puits et l’exhibent comme un petit épouvantail aérien : il s’agissait de produire ce mouvement synthétique paradoxal d’un emprisonnement qui soit une ascension et d’un envol qui soit une chute. D’autre part, Bitzer explore les mouvements filmiques eux-mêmes, qui se manifestent en particulier par une insistance très forte sur les entrées et les sorties à la fois de champ et dans le plan, et par le montage burlesque d’un plan à l’envers. Relevant les investigations cinétiques de Bitzer, Ken Jacobs va étudier l’intégralité du mouvement filmique, les mouvements dans l’image, les mouvements de l’image et aussi les mouvements pelliculaires. Il est impossible ici de décrire les parcours admirables accomplis par Jacobs pour renouveler les rapports entre partie et tout, entre l’ensemble et le détail. Mais on peut souligner quelques uns des résultats inattendus obtenus par le film, c’est-à-dire les lieux extrêmes où se révèlent des phénomènes analytiques propres à l’étude visuelle.

Pour ce qui concerne le mouvement dans l’image, Ken Jacobs dégage trois phénomènes. D’abord, un certain nombre de mouvements infra-scénographiques : il va chercher des mouvements irrationnels inconcevables, mais qui forment la matière objective de la circulation humaine. Il étudie donc le désordre, le chaos constitutif en quoi consiste un regroupement humain, et inversement traduit un mouvement de désordre, par exemple des personnages se précipitant en groupe dans une pièce, en termes de chorégraphie réglée. Une image calme est un réservoir de chaos visuel ; d’un désordre aléatoire, l’analyse visuelle dégagera la rationalité.

Deuxièmement, les intervalles figuraux. « Toute notre culture nous a appris à ne regarder qu’à bon escient.[1111][1111] Jean Cayrol et Claude Durand, Le droit de regard, Paris, Seuil, 1963, p. 55. » Dans Tom Tom il s’agit à l’inverse, après avoir travaillé très longuement les rapports entre l’ensemble et les détails, de sélectionner des intervalles figuraux, c’est-à-dire des objets visuels qui ne correspondent plus à aucune forme identifiable, qui se dérobent à l’identité, à la pertinence, au lisible — et qui cependant font tenir l’image. Ken Jacobs observe intensivement les seuils, les points de confusions, les échanges entre corps et masse, entre figure et fond et principalement, entre corps et trajet. Ici, se découvrent des éléments figuratifs inépuisables entre les motifs et au sein même du motif, éléments qui sont à la fois effectifs, actuels, vraiment là, en même temps qu’indescriptibles et inintelligibles.

Troisièmement, à l’extrême, Ken Jacobs travaille sur les trouées figurales : les figures sont agrandies jusqu’à la matérialité du grain et l’on s’aperçoit alors qu’elles n’ont ni contours, ni traits, ni continuité. Un personnage lève la main mais il manque un morceau de son bras ; plus loin, nous découvrons une figurante simultanément en cadavre (son visage n’est qu’un crâne) et en fantôme (sa tête coule hors de ses contours). D’un photogramme à l’autre, les apparences contestent, minent, ruinent l’essence ; cette silhouette que spontanément on ramène à l’identification d’un corps n’est qu’une ébauche dont chaque miroitement photogrammatique renvoie à la disparition, à l’effacement et à la mort. Ken Jacobs décèle le caractère profondément informe de l’empreinte cinématographique, supposée fidèle et analogique. Il s’agit donc de faire imploser des limites et de laisser proliférer des seuils figuraux. Chacun se souvient de la célèbre recommandation d’Alberti dans le De Pictura : pour construire une figure, il faut partir de ses superficies. Tom Tom établit au rebours que, si on l’observe vraiment les superficies, si on les décompose jusqu’au bout, on métamorphose la figure au risque de ne plus jamais la retrouver.

Pour ce qui concerne les mouvements de l’image, le film travaille les qualités de texture. Tom Tom montre que, dans un plan, quel que soit le motif, il n’y a jamais de vide et partout des différences plastiques texturelles. Ken Jacobs invite donc à produire de nouvelles catégories plastiques pour rendre compte de la palette optique propre au film : une jupe peut être interprétée tantôt en plissé monumental, tantôt en froissé scintillant, tantôt en grouillement, en amas clignotant jusqu’à l’abstraction la plus innommable, jusqu’à la multiplicité pure.

L’observation des mouvements pelliculaires constitue la dimension la plus impressionnante et rigoureuse de l’entreprise. Bien sûr, Tom Tom the Piper’s Son est un répertoire optique du ralenti ; bien sûr, le premier mouvement de l’étude consiste à filmer le défilement de la pellicule lui-même, à en extraire le chatoiement cinétique que le motif, englouti dans la vitesse mécanique, produit tout de même à la surface, comme si aucun élément du dispositif filmique ne pouvait être indifférent, que tous participaient à la figurativité. Mais Ken Jacobs vérifie aussi, jusqu’à l’infime, le caractère si l’on peut dire naturellement constructiviste du film. Il montre par exemple que, dans le film de Billy Bitzer, le bas d’un photogramme et le haut du photogramme suivant raccordent exactement, ici par le biais d’un motif de rayure. Le film, n’importe quel film, serait donc par essence kubelkien, c’est-à-dire conçu depuis le photogramme : le photogramme, non seulement enregistre un motif, mais plus puissamment (c’est le renversement établi par Tom Tom), aide le film à défiler, il n’est pas seulement tracté par une force extérieure, il est lui-même puissance dynamique. Réciproquement, Ken Jacobs décèle les mouvements pelliculaires dans le motif : pulsions, irradiations, filage, défilé, le motif du défilement pelliculaire revient partout dans l’image qui lui réserve, comme naturellement, des places et des lieux un peu partout dans les portes, les murs, les encadrements, les rayures de vêtements, une échelle… Autrement dit, le défilement est appelé et légitimé par le motif, il se produit une inversion du rapport entre support et empreinte, ici c’est l’empreinte qui manifeste son support. En ce sens, l’entreprise de Ken Jacobs peut être définie comme une entreprise hypodermique : il s’agit d’assurer le raccordement intégral entre récit et plasticité, motif et défilement, mouvement et vitesse, plan et projection. Tom Tom the Piper’s Son montre comment l’image s’enrichit de son défilement et comment elle le transforme. En ce sens, Tom Tom the Piper’s Son est une composition cinétique intégrale qui affirme jusqu’au bout la morphologie filmique.

Par ailleurs, Ken Jacobs pense que Tom Tom the Piper’s Son est une cérémonie sexuelle[1212][1212] « It’s a sociological metaphor about puberty and coming of age, very sexual. » Entretien cité, p. 85.. Nous ne le suivrons pas aujourd’hui sur ce terrain, mais cela nous transporte vers Hitchcock et De Palma.

III. Brian De Palma et les Psychotropes

“Il n’est pas question d’un violent amour”, écrit la mère.

F. M. Dostoïevsky, Crime et châtiment.

L’influence de l’œuvre de Hitchcock sur celle de Brian De Palma produit trois effets au moins. D’abord, elle conduit à étendre le champ de la citation et du citable. De Palma ne cite pas seulement des séquences ou des scénarios, mais des techniques narratives, des effets stylistiques, des typologies, des situations visuelles, des textes, des sons, des corps, des gestes, des raccords, des couleurs, des partitions… Simultanément, cette influence entraîne à explorer le champ des transformations auxquelles une image peut donner lieu. La citation n’est que le matériau fourni à une plus vaste entreprise de reproduction et de version. De Palma explore les deux destins de la citation : l’image transformée jusqu’à faire oublier son origine, son modèle, jusqu’à passer dans l’autre et, réciproquement, la citation en tant qu’elle devient capable d’effacer jusqu’à son origine. Le film-somme à cet égard est Raising Cain (1992), où chaque séquence donne lieu à au moins trois versions, dont le plus souvent aucune n’est affirmée comme la bonne : ainsi la version devient-elle quasi autonome, initiale, la forme paradoxale d’une éternelle hypothèse narrative ou visuelle, comme si chaque plan était mis au conditionnel. Apparemment, chez De Palma, l’étude visuelle se fait sur le mode du remploi in re et non pas in se, c’est-à-dire que l’on ne remploie pas la chose telle quelle, le film cité n’est pas là, il est refait, imité, et à cette occasion interrogé. La séquence se présente d’abord comme une interprétation de son modèle, peut-être un éclaircissement, et le film tout entier comme une Construction au sens de la psychanalyse, une élaboration de remplacement. Nous allons observer les propriétés analytiques de l’imitation sur le cas le plus fameux qui soit : celui des reprises de la séquence de la douche de Psycho. Dans une version déchue, prise dans un documentaire de Richard Schikel produit par The American Cinematheque, présentée par Hitchcock lui-même, teintée en bleu, pleine de cicatrices, en particulier sur le format de l’image qui se modifie au gré des plans (les bandelettes noires qui masquent le bas du cadre métamorphosant la séquence en sa propre momie[1313][1313] Ces bandeaux noirs se retrouvent dans toutes les copies, video et 16mm, que nous avons pu consulter.), un lapsus énoncé par Hitchcock intrigue particulièrement : au lieu de dire douche (shower), il parle de bain (bath). Mais, comme toujours, la séquence est revendiquée par son auteur comme du film pur et un moment expérimental[1414][1414] « Ce qui a ému le public, c’était le film pur » ; “« J’ai pensé que je pouvais m’amuser en faisant une expérience. » Hitchcock/Truffaut, édition définitive 1983, Paris, Ramsay, p. 241. « Psycho is probably one of the most cinematic pictures I’ve ever made. » « On Style », 1963, in Hitchcock on Hitchcock, Sidney Gottlieb ed, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1995, p. 288.. Les problèmes stylistiques et formels fondamentaux de l’image cinématographique y sont exposés, si l’on peut dire, à nu.

1) La séquence associe trois états plastiques du plan. L’avancée de l’ombre sur sa victime est composée comme une image mentale, la victime en bas de cadre à droite semble rêver son bourreau, c’est une image floue, intérieure, dimension onirique accentuée par le travelling avant pris d’un lieu impossible, à la place du mur. Symétriquement, l’image finale, celle du cadavre, est une image-objet absolument nette, le travelling sur l’œil fixe étant souvent pris pour une photographie et l’effet de réification amorcé par le terrible fondu enchaîné qui associe le trou de la bonde à l’œil cadavérique. Entre ces deux parenthèses, le travelling avant qui plonge à l’intérieur du fantasme brumeux et le travelling arrière qui, par l’œil, refait sortir du corps réifié l’image horriblement nette, entre l’image-fantasme et l’image-cadavre, un ensemble de plans fixes, tant visibles qu’infra-visibles, organise un répertoire de problèmes plastiques et figuratifs. Sur fond de la permanence du rideau de pluie qui uniformise le champ et opacifie la scène de sa cinétique envahissante, le montage associe des plans identitaires répétitifs (le visage féminin hurlant) et des plans informes, inidentifiables, uniques, des vides, des blancs, faits de barres, de lignes ou au contraire de flous. Ensuite, il associe des plans vagues du corps connu et des plans très nets d’une ombre inconnaissable : d’une part, un corps féminin décomposé en fragments, un corps anatomisé et de l’autre, un corps synthétique, à la fois ombre problématique et masse visuelle, homme et femme, jeune et vieux, doublure féminine et travesti masculin. Le montage met aux prises, d’une part, une créature dispersive et, de l’autre, une créature accumulative. Le principe plastique de la séquence consiste ainsi à injecter de l’informe dans le net et de la précision dans le flou.

2) La séquence associe trois régimes d’images. En premier lieu donc, celui du parcours plastique, qui mène du travelling avant au travelling arrière, de l’image mentale au plan objectal, en une exhaustion éminemment rigoureuse. Ensuite, celui qui organise le parcours de la censure, donc un montage à trois termes entre 1) des images interdites et absentées, celles du nu et celles du meurtre ; 2) des plans infra-visibles mais actuels, et 3) des images induites, des images imaginaires. Le problème central de la séquence peut se formuler ainsi : actuelles ou virtuelles, ce sont toutes des images de censure, mais quels sont les rapports entre ces trois types d’images ? L’image interdite, barrée, est-elle la même que l’image induite ? Ou bien y a-t-il distorsion, décalage, dérivation, déviation ? Par exemple, c’est ici que le champ est laissé libre à la réception de la scène comme celle d’un viol ; voici de vrais problèmes techniques pour un cinéaste.

3) De façon plus souterraine et problématique, la séquence laisse à méditer les propriétés performatives de l’image cinématographique, c’est-à-dire sa nature d’acte et non pas seulement de reflet. Ici, les changements de plan font office de coups de couteau, bien plutôt que les coups portés par l’ombre qui, objectivement, se consacrent surtout à déchirer le rideau de l’eau, c’est-à-dire le vide. Cette fois, un parcours nous mène d’une image mentale qui s’actualise à une affirmation de l’image comme acte le plus violent possible, en passant par la violence faite à l’image par l’interdit figuratif qui pèse sur elle.

Cet ensemble de questions techniques, nous l’appellerons les Psycho-tropes, au quadruple sens de figures, de procédés, de tropismes irrésistibles et bien sûr d’effets d’hallucination, sur quoi les films de Brian De Palma ne vont plus cesser de revenir. Nous rencontrons provisoirement un problème de corpus puisque, pour l’instant, on ne peut pas voir en France le premier remake de Psycho par De Palma, Murder à la Mod, qui date de 1968. L’échantillonnage sera donc réduit, et nous ajouterons au préalable que le remake le plus fidèle de Psycho est la scène de douche qui lui ressemble le moins, celle du Scarface (1983). Dans la douche de Scarface, on trouve quatre hommes et il s’agit d’en découper un à la tronçonneuse afin d’obtenir des choses très matérielles, de l’argent et de la drogue. Pour traiter cette abomination, De Palma, volens nolens, retrouve certaines des solutions classiques de Hitchcock, celles, donc, de la censure : le contrechamp, l’ellipse, le hors-vu, le bord cadre, le fragment, l’induction. C’est une réponse sans doute contrainte au cinéma gore, en grande partie né de l’effet Psycho à partir de 1963, celui de Hershell Gordon Lewis et de David Friedman, les « super horror films » et « super sex productions », que De Palma mettra en scène avec beaucoup d’affection dans Blow Out et dans Body Double. Ce cinéma connaît son chef-d’œuvre avec The Driller Killer d’Abel Ferrara, en 1979, et la même année que Scarface, Evil Dead de Sam Raimi sera peut être le dernier film de gore heureux, comme si De Palma avait clos cette histoire en la ramenant à son origine. Scarface en effet utilise la même économie figurative que Psycho, un circuit de plans absentés, effectifs et remplacés — notamment par des images de télévision —, car il s’agit de traiter un meurtre et de retrouver en 1983 la violence qui avait pu être celle de Psycho en 1960. Certains plans, tels celui de l’ombre de Steven Bauer derrière le store de la porte, tels procédés, comme les travellings excessifs, inscrivent immédiatement la séquence dans le corpus des séquences de remploi. Mais l’invention la plus brillante, hormis bien sûr l’usage du retour contraint à l’économie originelle de la censure, concerne le personnage de la femme sombre, Martha, celle qui dissimule une mitrailleuse et annonce le massacre. Émaciée, droguée, méprisante, folle de violence rentrée et d’avidité, petite masse noire qui se confond tout à fait avec l’arme énorme sur laquelle elle est couchée, elle incarne, littéralement, la momie de la mère aperçue dans la cave de la maison Bates. Lorsque soudainement elle se lève pour menacer Tony Montana, c’est comme si le squelette de Mrs. Bates prenait sa revanche figurative et, enfin, triomphait de pouvoir administrer la mort elle-même, sans plus recourir à d’ectoplasmiques intermédiaires .

Inversement, les séquences que nous allons voir ont trois points communs. D’abord, elles ne traitent pas du meurtre ; soit qu’elles l’interprètent en terme de viol, soit qu’elles le coupent avant actualisation. Ensuite, elles s’élaborent directement à partir du point crucial de la séquence de Psycho, c’est-à-dire le principe des images induites : le remploi n’est ni appropriation, ni actualisation de plan effectif comme dans Scarface, mais stricte investigation d’images induites. Le travail du remploi selon De Palma ne s’exerce donc pas sur la réactualisation mais sur ce qui, dans une séquence, appartient au promis, à l’accompli et au manqué.

Enfin, les séquences que nous allons voir ont pour point d’aboutissement une invention sonore, qui fait du travail de De Palma une recherche systématique sur le cri.

Le corpus des séquences de remploi « psycho-tiques » s’organise naturellement en deux volets. Celui de l’imagerie psychanalytique, qui reprend Psycho à partir du travelling avant, à partir de l’image mentale ; et celui de l’imagerie cinématographique, qui reprend Psycho à partir du travelling arrière, donc à partir du plan photographique.

Mais dans les deux cas, et c’est dire leur fonction structurante, les séquences de reprise sont placées en des lieux stratégiques, aux bords du méta-filmique, c’est-à-dire dans les marges ou les seuils du film : sur des sites liminaux.

• Au titre d’un préambule : Blow Out

• Pendant le générique initial : Carrie

• Au titre d’une première séquence : Dressed to Kill

• Pendant le générique de fin : Body Double.

La seule qui détienne le statut de séquence diégétiquement normée est la reprise de Phantom of the Paradise.

Enfin, trois d’entre elles font l’objet d’un dédoublement à l’intérieur du film :

• le préambule de Blow Out est repris en fin de film ;

• même chose pour Dressed to Kill, où la reprise fait l’ouverture et la fermeture du film ;

• dédoublement « simple », c’est-à-dire non liminal, pour Carrie, cas sans doute le plus intéressant.

1) L’imagerie mentale

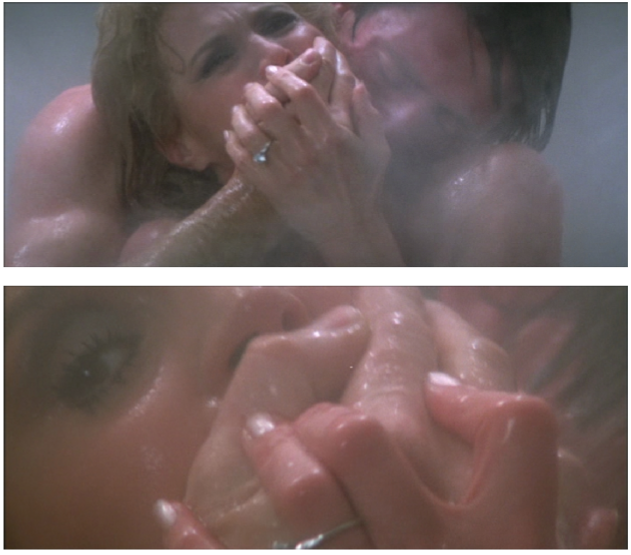

Carrie

Carrie (1976) propose un travail d’approfondissement extraordinairement rigoureux à partir de l’hypothèse psychique de la séquence hitchcockienne : il n’y a plus d’extériorité, il n’y a plus que de l’intime. Nul bourreau externe, l’agresseur se trouve au plus intime du corps lui-même, Carrie est à la fois victime et bourreau, elle est le corps féminin plus nu que le nu en même temps que le fantôme qui le hante. Carrie incarne le principe d’étrangeté qui règne au cœur de chacun des corps féminins. Dans les deux séquences d’ouverture (prologue et générique), cette affirmation figurative se trouve argumentée par plusieurs moyens visuels. D’abord l’uniformité (grâce à l’uniforme sportif du préambule), ensuite la pure confusion : on raccorde du terrain de basket aux vestiaires, de l’extérieur vers l’intérieur, sur une jeune fille blonde de dos dont on croit, à première vue, qu’elle est Sissy Spacek, hypothèse aussitôt démentie par l’apparition d’une seconde jeune fille, cette fois de face. Dos, face, avers, revers, à elles deux elles affichent l’intégralité des apparences corporelles classiques, l’extériorité dont Carrie figurera, en fin de travelling, l’intérieur. Le travelling unifie l’espace, où la douche n’est pas une autre pièce cloisonnée mais une profondeur sans solution de continuité, un fond que Carrie vient habiter de son ombre : de sorte que la latéralité du travelling se donne à interpréter, en fait, comme un zoom avant sur ce qui se dissimule au plus profond du plan, au plus profond du corps.

Le troisième moyen concerne la pénétration tératologique du contrechamp par le champ. La séquence prend soin de construire d’abord un champ-contrechamp symétrique. La non-cloison paradoxale de la buée institue, d’un côté, un espace tactile et flou pour Carrie et, de l’autre, un espace graphique réaliste très net pour les autres jeunes filles. Dans cet espace réaliste, violemment, Carrie va emmener sur son corps le blanc de la vapeur, la laiteur du savon, et son sang. Son corps affolé sert la pénétration d’un espace par l’autre, au moyen principalement d’une main sanglante, déformée, presque détachée du bras, qui représente l’exacerbation de celle que Marion Crane, dans Psycho, tendait vers nous. De Palma invente ici une image anamorphosée par sa vérité : il faut montrer le corps nu, sanglant, éperdu, que sont intérieurement ces jeunes filles normales qui ne veulent pas l’admettre. Comment jouer l’intérieur du corps ? Les solutions de jeu adoptées par Sissy Spacek contribuent puissamment à expliciter la nature tout à la fois anatomique et abstraite de la figure qui s’élabore ici. Laiteuse, transparente, exorbitée et fœtale, Sissy Spacek réinterprète la nudité en termes d’inachèvement. Elle tremble, elle oscille sur elle-même, transmue sa fragile masse corporelle en matière encore amorphe, ses os en cartilages, sa peau en membrane, son corps en tissu, susceptible de se chiffonner dans l’encoignure de la douche ou, tendant ses mains affolées, de s’étirer excessivement à la manière d’un pantin sans armature. Évidemment qu’un tel corps ne peut pas être très bon en gymnastique.

Ainsi qu’en témoigne le dernier plan du film, qui n’est pas la main cadavérique de Carrie mais bien pire, une étreinte maternelle entre bourgeoises américaines dont tout le film s’est consacré à expliciter et sédimenter l’horreur, le sujet de Carrie, c’est la terreur qui passe entre la mère et la fille : comment supporter d’avoir le sang de quelqu’un dans les veines, le sang affreux de la filiation ? Dans le préambule, le sang est terrifiant parce qu’il s’écoule depuis l’intérieur. Lors de la seconde reprise de la séquence de la douche, le sang s’écoule sur la membrane translucide et poreuse qu’est l’apparence de Carrie, ce qui lui reste d’extériorité : en-deçà de la souillure, Carrie s’est métamorphosée en statue de sang. On a jeté sur elle un baquet de sang de cochon, anticipé au premier plan du film par le panier de basket et, qu’il soit intime, déversé en surface ou résumant la chair elle-même, le pauvre tissu humain, partout le sang est inadmissible parce qu’il est transitionnel, parce qu’il opère de mauvais raccords. Le film traite ainsi du caractère insupportable de la reproduction, de la filiation et de la fécondité. Puisque Carrie représente l’incarnation du monstre intérieur qu’est le féminin, une objectivation de cette intimité épouvantable, elle travaille essentiellement à supprimer le contrechamp. En le pénétrant, comme ici ; en le ramenant au champ, comme dans la séquence du massacre qui sera traitée en split-screen, procédé qui n’a jamais aussi bien été justifié dans l’œuvre de De Palma quoi qu’il en dise lui même ; ou bien en se l’appropriant, ce qui légitime ses pouvoirs de télékinésie. La télékinésie dans Carrie n’est pas du tout une force surnaturelle satanique comme dans le roman homonyme de Stephen King[1515][1515] 1974, tr. Henri Robillot, Paris, Gallimard, 1976., mais un pouvoir formel logique. Carrie, c’est le principe intérieur du contrechamp, son étrangeté constitutive, elle l’anime à sa guise, en faisant tomber les cendriers, en faisant voler les couteaux qui vont crucifier sa mère, en faisant s’effondrer les maisons : puisqu’elle y est toujours déjà. Elle est toujours au fond de toute image, comme ici la douche au fond de l’espace, le flou au fond du net et l’ombre au fond du corps. Carrie figure ainsi le développement de cette hypothèse que l’autre, Norman Bates, le corps synthétique, est le plus intime du même, Marion Crane apparemment en train de se laver du Mal au moment où elle déchaîne la mort.

Dernière remarque : Carrie refuse l’extériorité, ramène tout au semblable. Pourtant, on y trouve une utilisation du remploi in se, du remploi de la chose même sur la bande son. Au moment de la destruction de la lumière, s’élève soudain un son hitchcockien, le cri dément des oiseaux empaillés par Norman, comme la seule altérité admissible, celle d’où provient toute la ressemblance : un son de destruction et de peur, un son de disparition.

La seconde reprise de la scène de douche dans Carrie est une scène de bain, motivée par le livre de Stephen King : Carrie rentre chez elle pour se laver du sang de cochon, à la sortie du bain, sa mère la prend dans ses bras et tente de la tuer à coups de couteau. Ce décor et cette situation visuelle sont motivés par le texte de Stephen King (la mère interdit les douches, trop sensuelles) mais ils permettent à Brian De Palma de retrouver, délibérément ou non, l’original de Psycho qui de fait est lui-même un auto-remake : il s’agit d’une séquence du chef-d’œuvre de Hitchcock, The Lodger (1928), où la protagoniste se trouve menacée tandis qu’elle prend un bain — ainsi s’explique peut-être le lapsus de Hitchcock hésitant entre bathroom et shower. La séquence est sylleptique, scène de mort et scène d’amour, de séduction et de menace, le personnage masculin interprété par Ivor Novello étant à la fois Jack l’éventreur et sa victime (diégétiquement il est innocent, visuellement il est coupable, et lorsque Hitchcock en parle, indubitablement il est l’Éventreur[1616][1616] « The Ripper, in turn, has become attracted to the girl who, the audience assumes, will be his next victim. » Hitchcock on Hitchcock, op. cit., p. 128sq.). De la même façon, dans Carrie, la mère qui attend au dehors, à la place de Norman Bates, tente d’immoler sa fille en un geste rituel qui superpose l’un à l’autre la consolation, la prière et le meurtre. Avec cet exemple, nous voyons que, de Hitchcock, De Palma relève aussi non pas seulement les motifs mais les procédures de reprises et de retraitement elles-même.

Soit, toujours sur le volet psychanalytique, les deux premières séquences de Dressed to Kill (Pulsions, 1980). La scène de la douche s’y trouve manifestement déployée comme un fantasme féminin, et entretient un rapport très intéressant à la scène d’énonciation (celle du lit). Le fantasme la précède, en même temps qu’il la double, la chevauche — il est le wham wham special dont Kate Miller se sert pour feindre le plaisir, comme elle le dira à son psychanalyste — et sans doute aussi la suit-il : le mari disparaît hors-champ, l’eau recommence à couler en son off. Avant, pendant, après, la scène déborde son site d’apparition, aussitôt présentée elle ne cesse plus de se dérouler, devient une scène permanente.

Traité par De Palma, le fantasme fait entièrement passer le latent hitchcockien dans le patent féminin : ce qui s’expose à nu, c’est le désir dans la mort, la caresse dans le coup et la masturbation dans le viol. De ce fait, la séquence passe du côté du bien. Le grand coup de force de Dressed to Kill, c’est que De Palma y fait l’hypothèse de la bonne mère (amorcée par la professeur de gymnastique de Carrie, seule occurrence du corps en pleine santé). La question élaborée par Dressed to Kill peut se formuler ainsi : et si la mère de Norman avait été une mère aimante ? Évidemment c’est une éventualité proscrite par les autres films de Hitchcock, par la figure de la mère de Mitch dans les Oiseaux ou par celle de Marnie, mais cette hypothèse n’est pas interdite par Psycho. Kate Miller, soigneusement exacerbée par Angie Dickinson, sera donc le personnage du débordement d’amour, elle n’est que sollicitude et désir, elle aime et semble vouloir embrasser, lêcher, absorber tout ce qu’elle rencontre : son mari, son fils, son psychanalyste, l’inconnu du Musée. De Palma avance une idée brillante, celle de la figure horrifique par excès de positivité. Une telle solution engendre une intéressante possibilité narrative, que la mère de Norman aille voir un psychanalyste pour prévenir la mort. Apparemment, c’est ce psychanalyste même qui va la tuer ; symboliquement, comme toujours, il s’agira d’un matricide, le meurtrier non pas actuel mais effectif sera son fils Peter[1717][1717] Cf par exemple l’analyse de Royal S. Brown, « Dressed to Kill : Myth and Male Fantasy in the Horror/Suspense Genre », Film/Psychology Review, vol 4, n°2, Summer-Fall 1980, pp. 169-

182..

Pulsions (Dressed to kill)

Le problème du personnage de Kate est le suivant : « Voilà la grande terreur de Kate, la perte de son sexe par l’âge.[1818][1818] Stéphane du Mesnildot, « Brian De Palma, l’image intérieure », Mémoire de maîtrise sous la direction de Nicole Brenez, 1996. » Kate, c’est le personnage qui assiste à sa disparition en tant que sujet sexuel, le personnage de la fin du désir et de la reproduction. À ce titre, elle forme diptyque avec Carrie, qui assiste avec horreur au début de la fécondité. Avant la puberté, les petites filles depalmiennes sont traitées comme des anges (Obsession), après la ménopause, immédiatement, elles tournent au cadavre. Entre les deux, on ne connaît plus que l’horreur de la reproduction, la dispersion affreuse dans le même que soi, la fille. Kate, dans la scène du fantasme, démultiplie quelque chose avec amour : l’image de son mari. Elle en dissémine deux de part et d’autre du miroir, un qui arrive derrière elle, on en trouve un quatrième dans le lit de l’énonciation. Quatre silhouettes pour une figure qui cependant ne parvient jamais à l’existence et quittera vite le film après sa jouissance, probablement dissoute dans la douche hors-champ. La démultiplication est euphorique mais reste inconsistante : tout ce que le mari dépose dans le film et qui reste de lui, c’est le rasoir.

Car la reprise de Dressed to Kill, à partir de sa poétique du patent, travaille surtout la question de la coupure. Le rasoir est d’abord une amorce, un accessoire diégétique : Kate mourra tailladée dans un ascenseur mais, par un effet de surdétermination de la séquence, ce que le rasoir achève de trancher c’est surtout le rapport entre le visage et le corps. La dissociation du corps de l’actrice et du corps de la figure se produit par introduction d’une doublure manifeste : au visage de femme succède un tronc trop jeune auquel il est ostensiblement mal articulé par la répétition de cadres systématiques et des faux-raccords de positions. La scène conjoint un fantasme et un montage schizoïde objectivant, la collure impossible de deux anatomies ; elle opère donc sur deux terrains en même temps, celui du mental et celui du cinématographique. La schize anatomique confirme le fantasme, seul le rêve peut conjuguer ce visage trop vieux et ce corps trop jeune. Mais, simultanément, le fantasme n’est plus référable à un sujet diégétique, celui-ci est trop violemment décollé, objectivé, la figure est élaborée comme un artefact ostensible, ce fantasme, aucune intériorité n’a pu produire, à ce titre donc : une image insoutenable. Insoutenable parce que d’une part tout est là, effroyablement patent, De Palma semble dire : « Vous vouliez voir ces images, regardez-les, elles sont affreuses » ; d’autre part et surtout, parce que le fantasme est insoutenu. (La question n’étant plus celle du jugement de goût, mais celle du manifeste, qui excède la responsabilité d’un sujet.)

La division entre visage et corps produit d’autres effets sensibles concernant l’économie des motifs. Le sexe de Kate Miller accentue sa nature de puzzle, il va beaucoup se promener, hanter les autres personnages, à commencer par le psychanalyste, se poser partout dans les tableaux, les statues essaimées dans l’architecture du musée — lui-même d’ailleurs divisé entre intérieur et extérieur, l’extérieur appartenant au Metropolitan Museum de New York et l’intérieur au Musée de Philadelphie. À partir de ce tout-voir initial se produit un déchaînement figuratif qui fait de Dressed to Kill la version solaire du Cat People de Jacques Tourneur, où le monstre féminin se construisait dans la dispersion de l’absence.

Autre effet de la coupure, le visage joue à vide. On peut considérer ce phénomène, favorisé en cela par le décor en miroir de loge, au titre d’une démonstration sur l’expressivité de l’actrice, qui se confond avec le problème du personnage (comment feindre le plaisir ?). Mais aussi, au titre d’une surexpressivité, fonctionnant sur du rien, donc un mime d’imitation éprouvé comme une douleur, une image d’humiliation où le visage se voit dévoré par le manque de corps. Kate Miller est un masque de désir et de mort, une gorgone d’aujourd’hui, une gorgone terrifiante à force d’être tendre. Ainsi le rasoir du mari, relayé par celui du psychanalyste travesti et virtuellement transsexuel, prend une toute autre signification que le couteau de Norman Bates. La scène traumatique, ce n’est plus découvrir la castration du féminin, mais opérer une entaille sur une figure féminine déjà découpée, donc, prélever du manque sur du manque, juste élargir une coupure, répandre sur le visage les traces du manque de corps. L’apparition dans la douche et la disparition dans l’ascenseur sont la même scène (claustrophilie, miroir, irruption, tiers désirant, rasoir), l’une euphorique l’autre dysphorique, selon que la coupure saute ou non jusqu’au visage.

De Palma déclarait ainsi son projet artistique : « If I could be the American Godard, that would be great[1919][1919] Entretien avec Joseph Gelmis, The film Director as Superstar, New York, Garden City, Doubleday & Co, 1970, p. 29. ». On voit comment il travaille les mêmes questions que Godard, mais selon de tout autres solutions. Pour Godard, il faut toujours au moins deux images contradictoires pour en faire une troisième. Pour De Palma, il suffit de prendre une image et d’en développer le manque. Godard n’aura jamais assez de plans, comme en témoignent les Histoire(s) du cinéma, pour De Palma il y a toujours trop d’images, on n’en finira jamais de les creuser, c’est-à-dire de vérifier au moins trois choses : déceler ce que, en tant que champ, elles recèlent du contrechamp ; déployer ce que, en tant que plan, elles voilent ; démontrer ce que, en tant que visées, elles manquent.

2) L’imagerie cinématographique

Phantom of the Paradise (1974), en régime burlesque, reproduit la séquence hitchcockienne pour la simplifier. Elle résume le découpage, ramène la scène de mort au procès esthétique (le seul massacre accompli est celui de la musique par le chanteur, Beef) et affuble l’ensemble des motifs : la femme coupable devient un chanteur homosexuel orné d’un bonnet de bain rose, le travesti hitchcockien un oiseau psychédélique, le couteau permute avec une ventouse. Il s’agit d’un Travestissement au sens du XVIIe siècle baroque[2020][2020] Cf Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982, p. 64sq..

Mais l’invention majeure de Phantom of the Paradise concerne le motif du rideau. Le visage improbable, détruit et masqué du Fantôme objective la forme ombreuse suscitée par l’entrée de Norman dans la salle de bain, c’est-à-dire, non pas exactement la sihouette enchignonnée qui s’avance, mais l’ombre portée de celle-ci engluée dans les plis du rideau de douche. Dans Psycho, l’ombre fugitive de la sihouette complexe atteignait un état figural extrême dans l’ordre du reflet et de la transposition figurative. Avec ce détail figuratif, cette nuance de corps, s’abolit toute différence ontologique entre un corps mental (Norman régi par l’imaginaire, travesti, problématique) et les ombres plastiques, que De Palma va exhumer du plan et solidifier. Le visage ruiné du Fantôme, sans traits, vient comme l’empreinte durcie de l’ombre dans ce qu’elle a d’informe. Le masque qui le recouvre représente simultanément un oiseau malade, son empaillage, et son ombre portée (le bec-éperon). Le Fantôme burlesque n’est ni plus ni moins que le travestissement monumental d’une trace fantastique qui passe sur l’écran dépoli et mouvant que représente le rideau de la douche de Psycho, relayé par le rideau de pluie qui renvoie chaque phénomène à son imprécision, à son indéfinition constitutive.

Phantom of the Paradise

Blow Out

Dans le préambule de Blow Out (1981), le dédoublement se généralise. La séquence revient deux fois dans le film, au début et à la fin, et c’est une séquence elle-même en dédoublement permanent. On voit deux fois le couteau, on revoit les mêmes situations en intérieur et en extérieur, les figures souvent vont deux par deux (deux voyeurs, deux bacchantes, deux promeneurs, deux reflets du tueur), et bien entendu ce sera une séquence à refaire, pour le son. Ce système de duplication favorise l’invention superfétatoire d’une image manquante : l’arrivée de Norman Bates envisagée de son point de vue, comme son fantasme à lui. Cette fois, nous ne passons plus du latent au patent, comme dans Pulsions, mais de l’achevé à l’inachevé : il faut inventer une image en trop, donc ouvrir la séquence de référence. Ici, on suit le point de vue du tueur, on le voit, il se voit dans la glace, nous le voyons se regarder et nous apercevons encore son reflet sur le mur : multiplication de toutes les esquisses figuratives possibles. Cet aperçu de monstre ordinaire, corps épais, contrefait, visiblement sans âme, c’est bien sûr l’inversion d’une inversion : il est le redoutable cliché initial que l’élégance du séduisant Norman Bates occultait, la pulsion de mort représentée en Chose, en débris humain, le résumé intensif du traitement grotesque auquel il ne fallait plus recourir.

Mais surtout, le point de vue est principalement élaboré comme aberrant. Le sujet est visible lorsqu’il n’est plus là, invisible lorsqu’il touche presque ce qui lui est co-présent (les jeunes filles en intérieur), il entre et sort à sa guise dans des espaces soudain décloisonnés. Autrement dit, il représente la solution rêvée, un rêve de cinéaste, une figure qui équivaut à une résolution automatique de tous les problèmes de mise en scène ; du coup, la difficulté viendra cette fois du son. Or le film est évidemment qualifié de déchu, de bâclé, comme en témoigne la conversation postérieure entre le preneur de son et le cinéaste. Ils ont réalisé cinq films en deux ans, intitulés (en version française) Méloglobine 1 et Méloglobine 2, Bain de sang pour Miss Blandish, Bain de sang au bordel et celui que nous venons de voir, Chaudes les frangines. De Palma se livre à un très bel art poétique : le mauvais cinéma — qu’il affectionne —, c’est celui qui se tient entièrement du côté de la solution sans passer par le problème (à commencer par le problème minimal de la co-présence de deux corps dans un champ). Mais c’est aussi le cinéma de l’orgie, du dionysiaque, ainsi, le délicieux cauchemar du cinéma idéal : un cinéma qui peut tout montrer, la danse, l’accouplement, la masturbation, la perversion, le nu, la mort, n’importe quoi, et qui peut le montrer n’importe comment. À partir du point de vue de Norman Bates, donc d’une image absente, se tourne avec délices une séquence interdite en termes de grammaire filmique.

De Palma étudie l’image de cinéma dans sa dimension la plus abstraite et spécifique, c’est-à-dire dans la dimension du montable : ses liens, ses enchaînements, la volumétrie mentale qui lui appartient en propre. Les deux moyens principaux de cette investigation sont simples, un dispositif fondé sur le reconnaissable, dont la citation est le matériau privilégié, et une stylistique de l’enchaînement fondée sur la rime visuelle et une poétique du transfert. Ainsi, De Palma manifeste ce qu’est une image de cinéma en supprimant au fur et à mesure des reproductions toute idée de limite, que celles-ci soient d’ordre plastique, iconographique, temporel, logique ou affectif. Ceci engendre au moins trois conséquences. Chaque image devient rétroactivement son propre potentiel figurable. Les images de Hitchcock sont authentiquement là, montées au titre, non pas de schème iconographique, mais de propositions. Dans le montage inventé par De Palma, entre l’image induite hitchcockienne et son argumentation depalmienne, il s’agit bien d’une citation in se, du remploi de la chose même : il est établi désormais que l’image n’est pas réductible à son actualité plastique. Ainsi, en raison de la nature volumétrique de l’image de cinéma, il n’y a jamais de l’Un et toujours du Même, ce qui inscrit les figures corporelles depalmiennes dans une effrayante anthropologie de la ressemblance. Chez De Palma, entre masculin et féminin, privé et collectif, corps, silhouette et ombre, intérieur et extérieur, il n’existe de différence que provisoire. La douche, cet espace où le corps nu en principe épouse son propre aspect, son identité, conforté en cela par la caresse qui devrait servir à éprouver la douceur des contours et des limites, devient le lieu formel non pas du massacre de la créature mais du viol heureux de la différence convenue.

Carrie

L’analyse d’une représentation, dit Hegel, « c’est la puissance prodigieuse du négatif, le moment du déchirement. » Faire une analyse, « c’est séjourner dans le négatif.[2121][2121] Phénoménologie de l’esprit, tr. Jean Hyppolite, Paris, Aubier-Montaigne, 1977, p. 29. » L’étude visuelle, consiste donc, aussi, à restituer au cinéma les puissances sourdes de la négativité. Ce qu’élaborent Al Razutis avec sa politique de la rupture ; Ken Jacobs avec le cinétisme intégral qui suppose de relever dans le champ tout l’informe et l’illisible de la représentation ; et De Palma lorsqu’il prend à bras le corps le caractère amorphe des phénomènes, l’amorphie étant chez lui le principe d’indifférenciation des choses. Trois figures majeures du négatif, c’est-à-dire, de l’acuité.

Nous remercions, amicalement et une fois encore, Nicole Brenez de nous l'avoir confié.