Adieu au langage, Jean-Luc Godard

La mort la mort, toujours recommencée

Godard n’en finit pas d’enterrer le cinéma pour pouvoir tirer à lui toute la gloire étincelante du deuil. Il a besoin que le cinéma soit mort pour continuer à faire des films et descendre, lui le Zarathoustra des Alpes suisses, annoncer aux spectateurs que l’écran est devenu linceul et que la résurrection passera par la voi(e/x) oraculaire (la sienne, remixée, caverneuse, toujours déjà d’outre-tombe : seule position tenable pour celui qui depuis cinquante ans prétend au titre de dernier cinéaste). Du Mépris qui mettait au tombeau le classicisme hollywoodien aux Histoire(s) du cinéma qui chantaient le Requiem du siècle cinématographique, la formule n’a pas changé : elle est toujours celle de la Chute d’un cinéma à la fois traître et trahi, récit dont le corps ne peut dès lors qu’être démembré. Adieu au langage se situe au terme de cette double course du morcellement et du rapiècement : spectacle improbable d’un cinéma déclaré désormais impossible.

Le principe de composition n’a pas non plus changé depuis Nouvelle Vague. La fable s’édifie sur la défaite du récit. Celui-ci s’est émietté ; de sa corde raide, il ne reste que des bribes, bouts d’histoire désarticulés qui s’enchaînent sans se succéder. Ici, trois intrigues : l’une policière et livresque, où l’énigme des citations planant en l’air se résout à coup de revolver ; celle, amoureuse, d’un couple qui vivote à poils dans un bocal domestique ; celle, canine, de chiens errants dont la puissance métaphorique indique le chemin aveugle du sens. Trois lignes brisées par les surgissements ponctuels de la Nature (feuillages en tout genre, forêts heideggeriennes où se laisse approcher l’être d’avant l’homme) et de l’Histoire (le nazisme, c’est-à-dire, dans l’équation godardienne, la mise à mort du cinéma, le désastre qui a voué l’image aux jeux christiques et lazaréens). Ce cinéma ne peut prendre d’autre pente que celle de l’erratisme : à une histoire-catastrophe répond nécessairement une fiction déchiquetée.

D’où l’adieu. Dans ce régime-là, il faut toujours en finir, achever le mort. Mais cela pour mieux repartir vers l’origine, la palpitation première, dans une belle égalité de la fin de l’histoire et du début du monde (question nettement thématisée dans le film par une discussion répétée sur le caca – fin du tube digestif – comme seule puissance démocratique). Dire adieu au langage, c’est retrouver l’image première, celle qui brillait de tous ses feux avant que le discours n’en gangrène la beauté. Le film court après cette nudité ontologique, pauvreté luxuriante identifiée à cette nature dont des cartons appellent le règne à l’écran. Le couple dont on suit les accrochages et décrochages se promène pour l’essentiel dans le plus simple appareil, version néo-bobo d’Adam et Ève. Ils parlent à peine, laissent en suspens le sens de leurs amours contrariées, apprennent aux spectateurs et à eux-mêmes les vertus de l’indétermination : heureux sont les muets et les sourds, car ils sont aux origines du cinéma. Car à l’origine, Godard le sait pour avoir lu les Grecs via le prisme d’Heidegger, le vrai langage était celui de l’énigme et du sens voilé : cinéma delphique aux personnages-Pythie.

Mais c’est aux animaux d’enseigner en dernier lieu la puissance de la misère et du rien. Le film ressemble à un vaste chenil peuplé de chiens égarés. Une référence à Rilke arrivera au bon moment pour nous indiquer ce qu’il faut voir dans leur regard : une vue décrassée du bourbier de l’imaginaire, un être-là fort de son adhérence aux choses. Derrière Rilke se profile encore Heidegger et l’usage qu’il a fait des Élégies de Duino dans un texte célèbre sur les animaux : ceux-là sont les pauvres en monde, les immédiats, ceux qui ne vivent pas dans la brèche ouverte par le langage. L’aboiement devient la piste de l’adieu fait à la langue. Leçons de choses, leçons de chiens.

Là se fixe le discours du film, là commence aussi le paradoxe de sa démonstration. Car la parole n’y manque pas, loin de là ; elle est toujours cette mosaïque de citations qui, de Valéry à Clastres, de Badiou à Lévinas, lancent des éclats de sens, expriment quelque destin du monde ou métaphorisent les mille malheurs dont l’histoire est la traînée. Poétique presque surannée du fragment qui mêle sens et non-sens, joue du flottement pour ne rien affirmer tout en proclamant tout. Peu importe ce qui est dit, compte seule l’énonciation : citer à tour de bras, c’est faire du film le recueil de l’Histoire, le lieu où ce vaste cadavre qu’est la Culture revient à la vie dans la puissance scintillante du langage (de là que Godard tient toujours à updater son registre, pour en une série de suite de paroles faire tenir les deux bouts du temps historique : le romantisme allemand va avec une référence récurrente au récent livre de Jocelyn Benoist, Concepts, référence qui vaut surtout comme marqueur de contemporanéité : elle n’est là que pour souligner que le film appartient à son présent). Godard a besoin du langage pour pouvoir lui dire adieu, et dès lors ne parvient pas à s’en séparer. Une seule solution à cette contradiction : affirmer que tout est métaphore, bref que le langage s’abolit dans sa propre vaporisation, qu’il s’évanouit avant de devenir discours.

Le langage est censément convoqué et conjuré pour sauvegarder l’image et lui rendre sa force autonome, l’éclat qui lui appartient en propre. En cela se résumait la doxa convoyée par les Histoire(s) du cinéma : le parlant a étranglé l’image, au montage de lui restituer ses pouvoirs. Mais le montage et l’image ont changé depuis le temps de ces expérimentations en vidéo. Il y avait eu le montage chaotique des années soixante, le montage dialectique de la période maoïste, le montage symbolique culminant dans les Histoire(s) : effets variés de l’entremêlement, des harmoniques et résonances multiples. La nouvelle formule du montage godardien est le melting-pot : salmigondis visuel ne jouant plus de l’écho et du contrepoint mais de la pure juxtaposition désenchaînée, avec stridence et discrépance à la clé. Mélange sans autre recette que le pot-pourri.

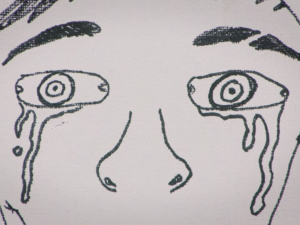

Cela parce que le régime de l’image a changé. Et comme dans cette perspective tout changement est dégradation, c’est finalement à elle que se déclame le progressif adieu. L’image fut un temps révélation, autour de 1895 ; depuis, elle n’a fait que s’obscurcir. La vidéo jouait déjà ce rôle paradoxal d’image électronique cherchant à ranimer les puissances défuntes de l’argentique. Le numérique semble n’être pour Godard qu’un pas de plus dans la lente histoire de la perte du monde. Film Socialisme tentait déjà ce constat : le gros pixel a remplacé le doux grain, la couleur n’est plus que fluorescence flashy. Adieu au langage fait la liste de toutes les dégénérescences visuelles de notre époque : froideur numérique, couleurs mortes, brouillage visuel, tous les péchés y passent – cela parce que le cinéaste, justement, ne veut qu’en exacerber les défauts, veut démontrer la perte cachée sous l’acquis technique. L’usage de la 3D résume toute cette dénonciation du faux gain tourné en malus. La 3D, c’est le strabisme, les yeux désorbités et l’usure du nerf optique : c’est là du moins ce que semblent enseigner les effets que Godard en tire. Il recherche avec acharnement la mocheté pour en faire l’éloquent exemple d’un monde déserté par toute promesse.

Le faux adieu au langage ne sert donc qu’à réaffirmer la nostalgie de l’image. Le premier au bout du compte se porte bien, la seconde n’en finit pas de dépérir, parce que l’un est culture et l’autre nature. Or l’humeur mélancolique du cinéaste – voilà vingt ans qu’il se portraiture ainsi – l’oblige à cette postulation contradictoire : on ne peut célébrer l’objet perdu qu’avec ce qui en a précipité la perte ; et donc, ce faisant, on ne fait qu’accroître le mal. Tel est le mélancolique, voué à ne trouver de remède au mal que dans le mal, à toujours user du langage pour se plaindre de son emprise, à voir glisser toujours un peu plus entre ses doigts cette image qu’il voudrait vainement ressaisir. Un tel tempérament ne peut produire d’autre forme que celle de la destruction et parler d’autre langage que le sibyllin : signes-runes pour film-ruine.

Adieu au langage obéit impeccablement aux lois imposées par cette vision, qui permet à Godard de conserver son rôle christique de cinéaste portant la lourde et douloureuse croix d’un cinéma éternellement moribond. Rôle tragique s’il en est, mais combien auréolé de gloire. On se met à soupçonner le confort qu’il y trouve. On se met également à douter de la valeur de la leçon : fatiguant personnage que celui qui ne veut laisser pour legs que le fardeau d’une impossibilité mêlant l’interdit de la fable et l’obligation du deuil. Beauté sans promesse et sans avenir.

Montage : Jean-Luc Godard / Directeur de la photographie : Fabrice Aragno / Assistants réalisation : Jean-Paul Battaggia et Fabrice Aragno

Durée : 70 mn.

Sortie : 21 mai 2014.