Voici l’ennemi

A propos de São Bernardo, de Leon Hirszman

« Pour se connaître enfin soi-même, il n’est pas de meilleur moyen que de connaître bien son ennemi. »

Eric Chevillard, Démolir Nisard

Quand le présent devient irrespirable, il faut savoir respirer à l’envers, poumons tournés vers un passé au fond plus actuel que l’actualité. Le 10 octobre 2013, dans une salle de la Cinémathèque française, une petite quinzaine de curieux découvrait un film de 1972, São Bernardo, qui bénéficie aujourd’hui, en juin 2014, d’une ressortie. De son réalisateur brésilien, Léon Hirszman, nous ne savions rien et nous sortions de cette salle en en voulant presque à nos aînés de ne jamais nous avoir dit qu’il y avait là, dans ces deux heures de peintures mouvantes, une incroyable remontée à une des origines possibles d’un ennemi plus vivant que jamais : le capitalisme. Car c’est toujours avec les réplétions et les creux du temps présent que l’on découvre une œuvre oubliée. Or, ce dont nous manquons peut-être le plus au cinéma en ce moment, c’est d’ennemis. Cette disparition des ennemis à l’écran s’accompagne d’une dissipation des conflits au profit du règne d’une fausse harmonie sociale à laquelle on a abstraitement arraché son principe premier, le jeu des relations entre personnes, système dynamique dans lequel l’affirmation de soi n’a de sens que dans un contact parfois éprouvant avec l’Autre. À un cinéma de la Relation – dont La Vie d’Adèle n’est que la plus plate des singeries, Kechiche cimentant ses personnages dans un sociologisme des plus fixistes – on préfère désormais un cinéma de l’Identité, sans opposition, sans lutte ; de plus en plus, on produit des images qui ne gênent plus, délestant les récits de l’intersubjectif, ce rythme d’autrui qui fait de la rencontre un ébranlement. C’est dire aussi qu’en n’indexant plus ses ennemis, le cinéma prive les âmes de ses protagonistes des ressources du conflit intérieur, de la conquête de soi par la compréhension de l’autre, soit du traditionnel ressort agonistique de l’ascèse. Le cinéma français des années 2010 s’est même inventé un vrai pays de Cocagne sans autre hors-champ que sa conscience satisfaite au fond de laquelle les affects égotistes clapotent, un ermitage qui fait réalisme sociologique le jour et boîte branchée la nuit. Et pendant ce temps, la société actuelle ne sait plus où donner du glaive.

En 2013, on avait cru que Les Salauds de Claire Denis serait le film capable d’encercler un adversaire pour l’offrir enfin à nos regards. Mais la flèche du titre accusateur finissait par se perdre dans la splendide pénombre des plans, une épaisse pâte caravagesque brunie d’un rouge trop énigmatique pour vraiment réjouir notre soif de désignation. Oui, dans Les Salauds, on ne sait jamais trop à qui appartient le sang et qui le fait verser : les identifications narratives s’engouffrent dans une logique du cauchemar avec sa panoplie d’effets d’ambiance et les archétypes de la violence et autres fantasmes écarlates que Claire Denis fait émerger sont finalement engloutis par le noir dans un pessimisme commode. Plus tôt encore, en 2012, Cronenberg dans Cosmopolis offrait à la pensée financière la figure de Pattinson, craquelant enfin et pour de bon sa plastique adolescente. Nous savons désormais que le trader est un homme à la langue creuse et au teint cireux, un de ces êtres sans tendresse dont le seul besoin sincèrement personnel est de se faire couper au plus vite les cheveux. Mais, à l’instar de Di Caprio dans Le Loup de Wall Street, Pattinson reste Pattinson, et les spectateurs trop attachés à l’acteur pour ne pas oublier – et, au fond, aimer plus fort encore – l’ennemi qu’il recouvre de son génie. C’était un inconnu qu’il nous fallait, un homme sans qualité antérieure au travail du romanesque.

Voilà ce que nous offre d’abord São Bernardo à travers le personnage de Paulo Honorio, propriétaire terrien devenu suffisamment riche pour racheter un immense domaine : le visage anonyme d’un capitaliste pour en décrire la logique non plus seulement économique mais affective, psychique, sentimentale. La première originalité d’Hirszman en la matière consiste à ne pas faire du dialogue le chemin de l’âme – comme chez les deux défunts géants en la matière, Rohmer et Bergman – mais de parvenir à elle par un simple balancement entre deux procédés formels : la voix off du personnage principal qui tente de revenir sur son passé en le couchant sur le papier ; et la puissance du plan-séquence qui réalise, seconde après seconde, la saisie pure d’un présent, émanation spontanée du vaste territoire brésilien, virginité inondée de soleil. C’est la tension fondatrice du film : chaque plan propose une synthèse impossible entre la réminiscence vocale du personnage (flux et reflux d’un essai partial de réminiscence voué à ne ramener à la conscience que des fragments de vie) et cet art de l’espace que devient le cinéma lorsque, feutrant les coupes, évitant de mettre en avant ses articulations, il semble ne plus savoir faire qu’une chose : enregistrer le présent. Comme le cinéma – par essence si behavioriste, si réduit aux contours du visible – va plus loin en psychologie que la psychologie elle-même !

Hirzsman, toute sa vie engagé à gauche, propose donc un portrait de son propre ennemi fondé sur l’équation ancestrale du visage-miroir de l’âme : l’épiderme – et, à partir de cette surface ombrée, le corps tout entier d’Honorio – va servir d’incarnation à une étude de la psychè possédée du désir de possession. Cette moustache circonflexe qui recouvre de bouderie inquiète la surface des lèvres, la sauvage gloutonnerie que la bouche abrite, cette silhouette râblée qui parcourt ses terres, ces moues pitres et têtues, ces coups de sang parano, ce verbe lent et hargneux qui nous lance dès le début dans le récit aigre de sa vie, cette parole égocentrique toute en boucles obsessionnelles, ces deux mains capables un jour de prendre l’ouvrier à la gorge et le lendemain d’accuser sa propre femme, c’est tout le système affectif de l’individu capitaliste qu’Hirzsman écrit sur le corps du formidable acteur Othon Bastos. Nulle caricature : la théâtralité affirmée du jeu se trouve comme maintenue par une composition qu’Hirzsman travaille dans ses grands écarts rythmiques (les colères d’Honorio, éclats imprévisibles) et spatiaux : c’est toujours d’un bord à un autre du cadre qu’Honorio aboie ou fonce sur ses « valets », toujours du fond du plan qu’il apparaît, en spectre rôdeur et bougon, et seul comme personne sur son propre domaine. La plongée mentale opère par enfoncements progressifs dans de grands morceaux d’espace découpés selon une symétrie que brisent les furies d’Honorio.

Être à la fois le portrait et le paysage, joindre le détail à l’ensemble, entrelacer expression et description : l’utopie artistique de São Bernardo, concilier en une seule œuvre les deux dimensions essentielles du tableau, se mêle à l’utopie politique. L’élan généalogique qui permet à Hirzsman de remonter à l’usurpation fondatrice des inégalités de son temps traverse la fixité des formes choisies pour épouser le rythme propre de l’individu capitaliste, sa respiration, son désir, souffle pratique que la philosophie antique voyait dans l’âme, principe actif qui, entre le cœur (les passions) et le corps (les pulsions), en première et dernière instance, veut, c’est-à-dire, tout au fond, agit. C’est la question fondamentale que pose le film : que désire Honorio ? Que perçoit un tel homme dans son obscure conscience qui lui masque à ce point la valeur de sa propre femme, professeure de sensibilité communiste, en qui Honorio ne tarde pas à voir un « ennemi intérieur » (en vérité, rien qu’une sainte ordinaire) ? Que veut donc si puissamment cet homme pour, du premier au dernier plan du film, ne jamais s’apercevoir une seule seconde de la poignante solitude qui est la sienne ? Paulo ne veut pas la sécurité – bien qu’en pleine nuit, fantasmant l’invasion des cocos, il s’arme d’un fusil – et Hirzsman ne fait pas apparaître Paulo comme un lâche ou un apeuré. Il n’aspire pas non plus à la consommation – le capitaliste des Latifunda des 1930’s n’est pas encore le jouisseur insatiable auquel nous sommes familiers ; il ne veut pas, enfin, la plus-value : le film s’écarte assez rapidement de la seule loi des chiffres pour lui préférer celle, plus concrète, de l’ensemble idées-actions.

Comme tout conquérant (il y a quand même du Cow-boy en lui) Honorio ne veut qu’une seule chose : transformer l’étendue naturelle en frontières, les paysages en terres et l’avoir en signe irréfutable de son propre pouvoir. À la différence de ses salariés, toujours montrés suant sous le soleil, Honorio, bien que jadis lui-même salarié à cette même ferme, à proprement parler, ne travaille pas : fier, il parcourt ses terres comme pour s’en rappeler crânement l’étendue ; il fait ses tournées qui servent à rappeler à ceux sur qui il règne que la terreur est un ordre comme un autre qu’il faut éviter – à moins de provoquer son réveil – d’interroger lors d’absurdes bavardages philosophiques autour de la notion de « peuple », de « Capital » et d’« aliénation ». Ceux qui s’y essayent, comme l’ancien propriétaire Padilha surpris en train d’expliquer aux ouvriers l’injustice, le « vol », nichée au cœur même de la notion de propriété, finissent injuriés par Honorio, roués de coups, mis à terre : en un mot humiliés. C’est donc tout un jeu d’énergies négatives – la triade possession, suspicion, obsession – que le film parvient, au sens propre – le sol se transformant souvent en planches – à mettre en scène.

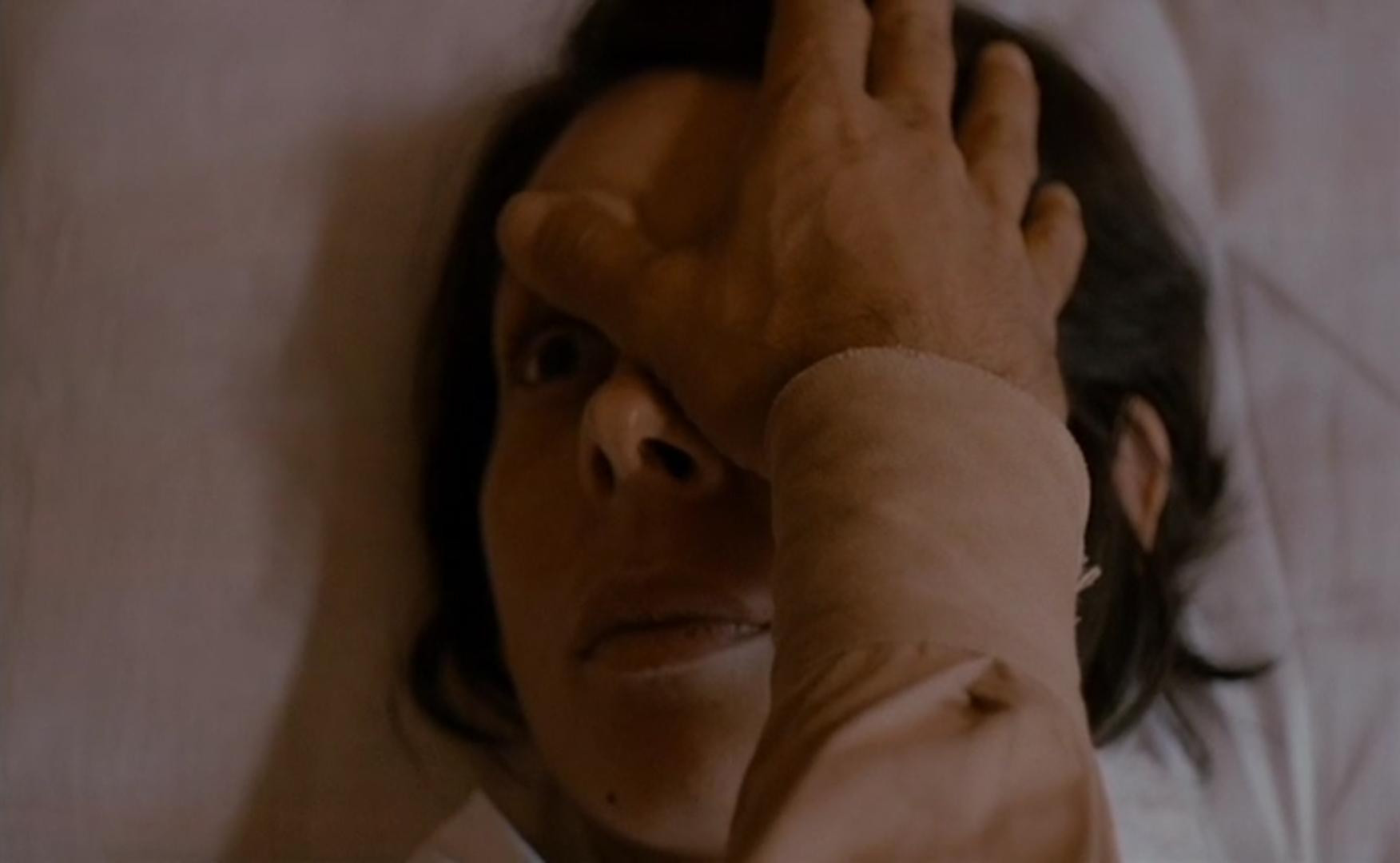

Ce que l’arrivée de sa femme révèle, institutrice à l’opinion libre, c’est l’incapacité profonde d’Honorio à laisser un temps de vie à la parole, clouant au silence toute une tablée de convives lorsque sa femme commence à questionner un des serviteurs sur le montant de son salaire. Voilà l’ennemi ultime, celui qui ne travaille jamais qu’à l’escamotage permanent des conflits, qu’à la négation et à la neutralisation des paroles opposées aux siennes. L’esprit critique, la capacité de regarder un état de fait pour en demander la raison, parce qu’une telle enquête reviendrait à exhiber le fondement inique sur lequel Honorio assoit sa domination, le met à chaque fois hors de lui, excès rapidement prolongés en jalousie maladive et paranoïa politique. Monde de clôtures dont Hirzsman se sert comme d’un laboratoire pour une formidable expérience de pensée, la ferme de São Bernardo suggère que le désir pur du capitaliste ne peut se vivre que dans une terrifiante angoisse, parce qu’une société est une formation infiniment plus vivante que l’ensemble inerte de corps dociles et d’objets appropriables, auquel la mécanique mercantile voudrait la réduire. Et jusqu’au dernier plan, Honorio ne verra pas son propre mal-être, voué à ignorer son ennemi autant qu’il s’ignore lui-même : il ne verra pas que le sentiment qui lui est le plus familier, c’est celui de sa propre impuissance face à l’ordre de l’esprit, domaine immaîtrisable de la pensée que concentre la résistance passive de sa femme. Honorio a bien tracé les frontières de son domaine, mais les verrous de l’espace n’entraînent jamais qu’un verrou imparfait des consciences dont la nature n’est que mouvement. Incapable de juguler la dynamique intime des âmes, terrorisé par les secrètes et imprévisibles fluctuations mentales de ses propres esclaves, Honorio, pendant toute la seconde partie du film, ne travaillera plus qu’à obtenir une seule chose : la peau de la pensée. Il l’aura, mais au prix du suicide de sa propre femme, préservant sa puissance d’opposition en se changeant en bloc de résistance passive. Sur son visage livide, il passera sa main pour, d’un doigt, en soulever une paupière, terrible plan-bascule, qui dit autant son immense erreur que la non moins vaste solitude qui l’attend. Car c’est trop tard, cet œil de masque est sans vie, sans jugement : il n’a plus de regard.

Nous manquons de films comparables à São Bernardo capables de nommer, montrer et sublimer nos ennemis, capables de raviver les mécanismes des oppositions. Lors d’une émission radiophonique, l’historien François Cusset se demandait récemment « comment résister à une époque que l’on n’aime pas ? ». Il est toujours délicat de faire parler les morts, mais ce joyau qu’est São Bernardo laisse imaginer qu’Hirzsman, cinéaste capable de consacrer un long-métrage dans le seul but de comprendre de l’intérieur son propre opposé politique, aurait répondu ainsi : par la passion du négatif.