Image autiste, parole errante (3/3)

Autour de Fernand Deligny, António Reis et Margarida Cordeiro

A propos de Trás-os-montes

Le projet de Trás-os-montes (1976) est au premier abord complexe à formuler. Le tournage a été effectué en symbiose avec les paysans du Trás-os-montes – la région « par-delà les montagnes », au Nord-est du Portugal. À distance respectueuse, les cinéastes filmaient ces derniers dans des scènes soit inspirées de leur quotidien, soit de contes et histoires qu’ils connaissaient bien. Le travail du cinéma leur étant étranger, les paysans découvraient en même temps un artisanat autre que le leur et un regard politiquement très fort. La structure narrative du film, peu conventionnelle, condense des séquences glissant imperceptiblement de l’une à l’autre, scènes de rêve mêlées à des gestes du quotidien, texte littéraire accolé à un panoramique sur le visage des habitants, récit « documentaire » en voix off d’un mineur contant l’horreur d’un accident, avec à l’image des enfants qui jouent, etc…

Comme le défend Reis lui-même à propos d’une scène au début du film, nous ne parlerons pas de « fiction » et de « documentaire », mais plutôt de rêves, de textes, de situations et de voix :

« Mais quand la mère raconte l’histoire de Blanche-Fleur, on est dans la fiction ou dans de documentaire ? On est dans les deux. Il arrive dans un village qu’un événement soit de la fiction. Ce qui est surprenant dans un village, c’est que si on est là, tout simplement on voit seulement la poussière dorée, les bêtes à la fontaine, etc. Mais si nous pouvons passer d’une maison à une autre, puis à une rivière, puis par une porte, là les choses deviennent tellement complexes que tu ne peux plus parler simplement de fiction et de documentaire. Dans cette maison, tu peux entendre justement cette mère conter l’histoire de Blanche-Fleur oralement, en travaillant. […] Ce que l’on comprend avec ses villages portugais, c’est que c’est un vice de séparer la culture millénaire, les civilisations qui sont venues après et la vie quotidienne aujourd’hui. C’est justement là, dans ce refus de séparer, que je trouve un élément progressiste et révolutionnaire. »[11][11] « Entretien avec António Reis », par DANEY Serge et OUDART Jean-Pierre, Les Cahiers du Cinéma n°276, Paris, 1977

Rappelons que Reis, poète, a écrit deux recueils nommés Poèmes quotidiens et Nouveaux poèmes quotidiens. Il faut insister sur le fait qu’il ne s’agit pas de poèmes du quotidien, mais bien de poèmes venus, intégrés dans le mouvement même du quotidien. Nous ne tenterons pas de faire de rapprochements formels entre sa poésie et ses films, d’une part parce que chacun se suffit en soi, et d’autre part parce que nous ne voulons pas ajouter à la très – et trop – forte propension des critiques de l’époque à parler du film comme œuvre cinématographique « poétique », nommant Reis comme cinéaste sachant mêler la poésie au cinéma ; formules qui nous semblent réductrices et pléonasmatiques, souvent stériles.

Il nous faut plutôt aller chercher ce qui chez eux se révèle comme une nécessité morale, un travail acharné et un amour violent de ce qui forme l’art du cinématographe : « Je crois que le cinéma, c’est un cas de vie ou de mort. Pour nous, on ne peut pas tricher. »[22][22] Ibid.

L’être loin

La grande force invisible à l’œuvre dans Trás-os-montes, est donc liée à ce cas de vie ou de mort, cette mise à nu des cinéastes face aux personnes qu’ils filment, la sincérité de la relation filmeurs / filmés, et l’exigence extrême de rendre sans tricherie, la vie multiple qui émane de cette terre.

De cette exigence, Reis et Cordeiro vont révéler la réalité primitive de cette région, sa situation géographique, sociologique, mythologique. Et sa spécificité est bien l’éloignement vis-à-vis de la capitale portugaise et du voisin espagnol, même proche. Cet éloignement est tant spatial que temporel, l’un étant la conséquence de l’autre. Population pauvre, souvent illettrée, celle-ci n’est pas tant dans un « retard » de civilisation que dans un détachement culturel, un éloignement qui leur a permis de résister, jusqu’à un certain point, qui est sans doute celui du film.

Joris Ivens, qui vit le film à sa sortie parisienne (2 ans après sa sortie au Portugal, distribué par le jeune Paulo Branco), dit du film :

« les auteurs ont réussi à créer le sentiment de l’espace de Trás-os-montes par la longue durée des éloignements. Je pense à Dovjenko, grand poète de l’écran. »[33][33] Joris Ivens, Libération, Mars 1978.

Ivens, lui-même grand cinéaste voyageur et militant, « homme à la caméra » et pionnier du cinéma documentaire sous toutes ses formes ayant traversé plus de 60 ans de son histoire, rattache très justement le film à Alexandre Dovjenko, cinéaste russe, et implicitement à La Terre (1930), un des films préférés du couple portugais. La fameuse ouverture de ce film passe de somptueux plans de paysage dessinant le parcours du vent dans les champs de blé, à une série de gros plans sur des pommes encore accrochées à leurs branches, sous lesquelles repose un vieil homme allongé, en train de mourir, paisiblement. La sensualité et la force par laquelle ces plans introduisent le film, fait passer la fable politique au second rang, privilégiant le rapport fusionnel, presque métaphysique, entre les hommes et la terre.

Rendre sensible un paysage, ses composants, ses choses, est ici possible grâce à son exploration physique, à la graduation variant plus ou moins fortement entre l’œil et la chose filmée.

La « longue durée des éloignements », est aussi exploitée dans Trás-os-montes, bien que dans un sens plus tragique, inéluctable. Le paradoxe de cette région est bien d’être isolée, enclavée et donc indépendante naturellement, et pourtant dirigée par des lois, écrites, venant de la capitale qui n’a rien à voir, à faire, avec elle :

« les lois de la communauté, elles, sont flexibles, elles sont transformées par le devenir historique. Ce sont bien sûr des lois orales, elles ne sont pas faites une fois pour toutes, elles sont flexibles. Et c’est en raison même de cette flexibilité qu’elles ont été liquidées par les Lois écrites. Un jour, c’est tel berger qui mène paître toutes les brebis, un autre jour c’est un autre berger. Il y a une sorte de communisme primitif dans ces régions là. »[44][44] Entretien avec António Reis, op.cit.

De cette réflexion politique, les auteurs vont procéder à une mise en relation géniale en adaptant, dans la langue transmontaine, le mirandais, un texte de Franz Kafka : La Muraille de Chine, nouvelle écrite à la fin des années 1910 :

« Et pourtant bien plus loin que la frontière, s’il est possible de comparer de telles distances – c’est comme si l’on disait qu’un homme de trois cents ans est plus âgé qu’un homme de deux cents ! – bien plus lointaine encore que la frontière se dresse la capitale. Des combats de frontières nous recevons par-ci, par-là quelque nouvelle, mais de la capitale à peu près jamais rien, nous autres, gens du peuple, veux-je dire, car les fonctionnaires du Gouvernement ont d’excellentes communications avec la capitale. En deux ou trois mois seulement, ils peuvent recevoir un message de là-bas, à les en croire du moins ! »[55][55] Franz Kafka, La muraille de chine, Gallimard, 1950, 92-93. trad J. Carive, A. Vialatte.

Très ironique, la situation l’est ici d’autant plus puisqu’il s’agit d’un texte de langue allemande, écrit par un écrivain d’origine tchèque, situant son récit dans les régions reculées de Chine, récit ramené ici dans le film aux éloignements, plus resserrés, du Portugal.

La Muraille de Chine sera aussi le point de départ de la critique de Serge Daney, nommée « Loin des lois », un des seuls textes à ne pas user des termes de « poésie » cinématographique, ou de « chant de la terre », que l’on peut retrouver dans les articles contemporains de Jacques Siclier (Le Monde) ou Marcel Martin (Écran). Daney y déploie le motif de l’éloignement dans son ampleur cinématographique, géographique et temporelle :

« L’éloignement est le sujet du film qu’Antonio Reis et Margarida Cordeiro ont fabriqué dans la province de Trás-os-Montes (d’où le film tire son titre) en 1976. Au double sens d’être loin (exil) et de l’acte même d’éloigner (perte de vue, puis oubli). »[66][66] S. Daney, « Loin des lois », Cahiers du Cinéma n°276, Paris, 1977.

Avant de revenir plus précisément sur ce texte important, nous pouvons analyser l’ouverture du film, et comment ce rapport d’éloignement se donne déjà à voir/entendre de manière sensible au spectateur.

Le film nous montre d’abord, par un large et lent panoramique gauche – droite, l’étendu d’un paysage transmontain. Au son se fait entendre une voix piaillante, ponctuée de cris et de courtes onomatopées, qui, on le devine après un certain temps, ne sont pas de langage commun. Nous en aurons plus loin la confirmation : il s’agit d’un enfant berger menant son troupeau de moutons à travers les vastes champs. Ici, comme Deligny en avait l’intuition, le son prélude au corps ; la voix, son chant et son appel, habite l’espace avant que le corps n’y soit figuré, inscrit. Cette musicalité première nous donne l’impression que la voix habite cet espace, dans un effet d’éloignement / rapprochement.

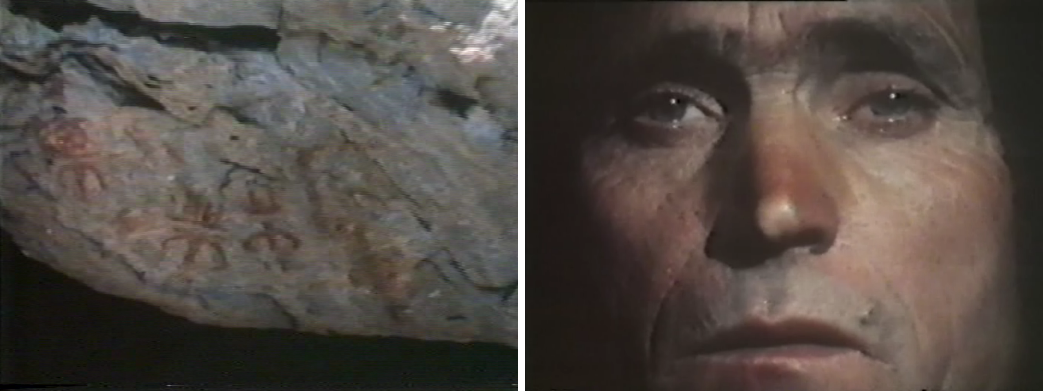

Suit un plan zoomé intrigant qui va chercher une inscription sans doute millénaire sur une paroi rocheuse, sorte de représentation humaine surmontée d’une couronne, ou symbole inconnu. Nous découvrons dans un troisième plan le visage de l’enfant-berger, dans une coupe nous offrant en gros plan cette tête souriante. Vers quoi sourit-il, à qui ? À nous ? À ses moutons ? À sa terre ? Sans doute tout cela à la fois. L’enfant reprend alors son travail et son sifflement musical qui fait mouvoir imperturbablement la tribu animale. Cet enfant, nous ne le reverrons plus. En trois plans désarmants et autonomes, apparemment détachés, trois images autistes s’envolent dans un mystère du temps présent nous rattachant à un lointain passé.

Nous arrivons ensuite au village, où un autre garçon rentre discrètement dans une maison, de laquelle une voix de femme contant l’histoire de « Blanche-Fleur » se fait entendre. Encore une fois, la voix est perçue avant le corps, comme si elle habitait amplement un autre lieu que son corps émetteur. Ou plutôt habiterait-elle simultanément le corps et l’espace où elle se trouve. Mais c’est bien un effet de désynchronisation, de voix présente, mais off : voix d’un autre lieu, d’un autre temps.

Le film ose même parfois la totale absence de la voix, comme ce « flash-back » – imperceptible, tant les scènes glissent l’une à l’autre sans effet d’annonce – de la mère d’Armando (un des deux enfants protagonistes de la première partie) se remémorant le départ de son père. Alors que celui-ci parle à la jeune fille, nous n’entendons qu’une ambiance extérieure douce, des oiseaux gazouillant au loin. L’effet d’étrangeté est défait de son artificialité par la temporalité ultra-concrète de la scène. Suit en effet un long plan où le père, à dos d’âne, part comme beaucoup d’autres travailler à l’étranger : en France, en Espagne ou en Allemagne. D’une durée de trois minutes environ, le plan nous montre le père s’éloigner dans la perspective de la route, ce qu’on ne le voie plus du tout. La fille reste là, à le regarder partir, tendant parfois son bras pour un dernier salut. Son ombre, très allongée, indique le couchant du soleil, qui se perçoit presque à l’intérieur du plan.

Serge Daney, qui n’a pas hésité à se servir de sa vie personnelle dans son travail même de critique, a parfois évoqué, de manière subtile, le père qu’il n’a jamais connu, acteur et doubleur d’origine juive, sans doute mort dans les camps. Sa famille avait fait de lui une figure presque légendaire, homme parlant un grand nombre de langue, voyageant dans maints pays. Daney, fasciné par la géographie et grand marcheur, partit en quête de son père comme à la recherche d’une image primitive :

« je me suis vu, moi, passer ma vie en tête à tête avec une carte de géographie pour aller voir ailleurs s’il y était ! »[77][77] Serge Daney, Persévérance, op.cit.

Dans son texte « Loin des lois », le critique travaille la problématique de la voix off en lien avec l’éloignement, l’exil des pères. Il analyse l’une des dernières scènes du film, courte séquence montrant un père apprenant quelques gestes rudimentaires de la pêche à son fils. Sur une barque, glissant lentement sur le Douro, quelques plans peut-être « volés », que l’on nommerait documentaires, précèdent un duo de plans où la voix off ramène le film comme à un état de rêve. Le père regarde autour, paisible ; l’enfant dit, off et doucement, « Alemanha » ; un autre plan montre les falaises du côté ouest, frontière concrète séparant le Portugal de l’Espagne, et le père dit off « Espanha ».

« Ce que l’image indique en effet c’est l’Espagne toute proche, derrière l’écran des montagnes. Mais la voix qui dit «Espanha» ne parle pas plus fort que l’autre, ne la corrige pas. C’est que l’Allemagne aussi est là, dans l’énonciation de l’enfant. Plus loin dans le film, la rime s’accomplira : lecture d’une lettre qu’envoie un père, d’Allemagne justement, où il a émigré. Ce n’est donc pas l’un ou l’autre, c’est tout à la fois les deux pays, réduits chacun à un mot. Il y a l’Espagne qui est le off de l’image, l’au-delà du regard et l’Allemagne qui est le off du son, l’en-deçà de la voix. Une zone de rêve et d’angoisse les sépare et les lie. »[88][88] Serge Daney, « Loin des lois », op.cit.

L’idée d’un off du regard rejoignant un off du son, est bien à l’œuvre dès le premier plan, mais nous ne percevons ce creusement que très progressivement dans le film. L’au-delà et l’en-deçà s’appellent et se rappellent sans cesse, formant cette voix indicible venue du tréfonds des âges, et dont un simple conte ou une traversée de paysage suffisent à révéler la persistance. Ici se situe la forme dialectique chère à Reis et Cordeiro. Daney en conclut :

« dans le off, il n’y a pas de degrés. Quand tu es loin, même si c’est la porte à côté, au cinéma, tu es perdu à jamais. Ainsi pourrait se résumer, d’une formule typiquement obsessionnelle, ce qu’il en est de la dialectique du in et du off dans le cinéma moderne. […] il n’y a pas plus de degrés dans l’éloignement temporel que dans l’éloignement spatial. Pas plus de mémoire récente que de mémoire longue. Tout ce qui n’est pas là est, a priori, également perdu – et donc, c’est là le point important, également à produire. Rupture avec une conception linéaire, gradualiste de la perte (de vue ou de mémoire) au bénéfice d’une conception dynamique, hétérogène, matérielle. Car production, cela veut dire deux choses : on produit une marchandise (par son travail) mais on produit une pièce à conviction (quand il le faut). Cinéma = exhibition + travail. C’est ainsi que, malgré leur érudition Reis et Cordeiro, se comportent sans cesse comme s’ils venaient d’apprendre pour eux-mêmes ce qu’ils allaient communiquer à un spectateur également totalement ignorant. »[99][99] Ibid.

Reprenant ici l’idée de « table rase » émise par Reis dans l’entretien du même numéro, nous pouvons aussi relier cette posture à celle de Deligny, le guetteur qui dans l’attente d’un voir dénué de tout pré-savoir, de pré-vu, arrive à produire ce travail même qui travaille l’image. Ce mouvement de révolution, de gestes et d’artisanat faisant fi de toute imposition « moderne », est bien ce que Daney appelle une « conception dynamique, hétérogène, matérielle ». Mouvement pluriel et pourtant rattaché comme à une source unique, un point de départ terrien auquel un peuple libre, mouvant, s’attache.

L’étranger en nous

Ici apparaît un thème incontournable, lié à la fois à la marche, à l’errance, au cinématographe en tant que projet commun et en tant qu’objet de pensée : il s’agit de la figure de l’étranger, et particulièrement l’infinitif proposé par Deligny : « étranger l’autre ».

Il s’agit autant de l’errant, de l’étranger exilé ou du nomade, mais aussi bien de la langue étrangère. Il en va toujours d’un sentiment d’étrangeté, de « cet humain qui semble qu’il nous ressemble » ; une altérité et un tréfonds tapis en nous. Jean Rouch, qui aima et défendit fortement Trás-os-montes, comme Ivens, dit à ce propos :

« Jamais à ma connaissance un réalisateur avait entrepris avec une telle obstination l’expression cinématographique d’une région : je veux dire cette communion difficile entre les hommes, les paysages, les saisons. […] les fantômes d’un mythe sans doute essentiel puisque nous le reconnaissons avant même de le connaître. »[1010][1010] Jean Rouch, lettre écrite au directeur du Centro Português de Cinema, 1976.

Le film ne traite jamais de religion : ni du christianisme, très présent au Portugal mais étrangement lié, dans les régions du Nord, aux traditions celtes ancrées depuis longtemps dans ce territoire, ni de ces religions païennes. Les cinéastes préfèrent en filmer les subsistances, les effets concrets dans le quotidien, et non leurs rituels, leurs expressions directes dirigées par des « délégués » religieux. C’est ainsi que le film, sans vouloir nommer la source des choses, les montrent dans toute leur beauté, leur étrangeté. D’où ce sentiment de voir quelque chose de jamais vu, d’invu, et pourtant de « le reconnaître avant même de le connaître ». Comme Deligny, les cinéastes portugais adoptent une attitude de suppression, afin qu’à la fin se révèle la substance, l’essence de ce qui meut l’humain :

« Je peux te dire qu’à ce sujet [la religion], nous avons adopté, Margarida et moi, une position de principe de table rase. Dans le film, nous ne traitons jamais des institutions. Or, le catholicisme est là-bas une religion très récente. On sent dans de film qu’il y a des religions plus anciennes et chez les gens même, le christianisme est une chose très épidermique. Ce n’est pas de l’exagération ou une liberté poétique que de dire qu’ils sont des druides. Si tu les entends parler des arbres, de comment ils les aiment ; il y a là quelques chose de très ancien qui n’a rien à voir avec le christianisme. »

La « table rase » semble être aussi effective par les villageois eux-mêmes. La volonté de se tenir à l’écart, voire même de résister contre le pouvoir étatique, et de ne pas intégrer, en gros, les modes de religion imposés par l’institution chrétienne pourtant très forte en ces régions, en dit long sur la force populaire et souterraine des personnes filmées par Reis et Cordeiro. Il faut revoir encore les premiers plans du film, avec l’enfant berger, dont on ne saurait dire l’âge exact mais dont on suppose que ce travail, il le produit depuis toujours, ce toujours qui dépasse même la date de la naissance. C’est lui qui donne le la, le rythme et la première note mélodique du film ; il traverse la terre tel un druide dont nous voyons sous nos yeux les gestes et la voix.

« c’est une force de la nature. C’est comme un peul en Afrique ou un berger du Moyen-Orient, un berger qui a un métier, un code avec ses brebis, qui marche dans la nuit, qui appartient encore un peu au néolithique. Ce qu’il dit à ses brebis, c’est un code où il est difficile de séparer la musique, les aspects phonétiques, lexicaux : on sent un choc entre ces éléments. Et il parle un sous-dialecte plus ancien que le portugais. […] C’est un primitif au bon sens du terme. »[1111][1111] Entretien avec António Reis, op.cit.

Archaïsme, archéologie naturelle des gestes qui se retrouvent dans ces premières images brèves, intrigantes, comme volées d’un moment qui n’est parvenu qu’une fois aux yeux des cinéastes, mais dont ils reconnaissaient pourtant déjà la permanence, la source profonde. Le sourire du berger, destiné à personne et à tout le monde, est comme la preuve d’une rencontre magique, hors du temps et de l’espace du tournage. Cette présence, en tout début de film rappelons-le, indique une géographie travaillée par le nomadisme. Les séquences suivantes, ancrées au sein des maisons, des villages et des rues, se retrouvent comme entourées par la présence lointaine du berger, que l’on ne reverra plus, comme s’il retournait dans un pays tout proche, là, mais toujours inconnu.

Étranger l’autre, étranger le territoire ; il nous reste encore à étranger la langue – mais cette parole étrange, on le verra, reste sans doute lié au silence des enfants des Cévennes.

Lorsque l’on fait l’expérience sensorielle d’une langue inconnue, ou partiellement inconnue, il arrive que l’écoute répétitive nous mène à un étonnement, une fascination musicale telle qu’on en arrive jusqu’à douter du principe communicatif de la langue. Encore plus étrange est l’expérience du texte, poétique ou d’essence poétique écrit dans notre propre langue, telle que la définissent Gilles Deleuze et Félix Guattari :

« L’art n’a pas d’opinion. L’art défait la triple organisations des perceptions, affections et opinions, pour y substituer un monument composé de percepts, d’affects et de blocs de sensations qui tiennent lieu de langage. L’écrivain se sert des mots, mais en créant une syntaxe qui les fait passer dans la sensation, et qui fait bégayer la langue courante, ou trembler, ou crier, ou même chanter : c’est le style, le « ton », le langage des sensations, ou la langue étrangère dans la langue, celle qui sollicite un peuple à venir.»[1212][1212] Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Les Éditions de Minuit, 1991, p.166.

L’écrivain qui arrive donc à faire balbutier, bégayer, chavirer la langue dans un espace dangereux, musical, serait celui qui permettrait de rassembler tout un peuple autour de ces bégaiements mêmes, bégaiements qui pourront devenir repères, parfois même proverbes. Heidegger pointe aussi le fait que la parole se donne à entendre, physiquement, dans le balbutiement :

« Où donc la parole elle-même, en tant que parole, se fait-elle entendre ? Étrangement là où, pour quelque chose qui vient à nous en nous concernant, nous accapare en nous attirant à lui, nous oppresse de son urgence ou bien nous enflamme d’enthousiasme, nous ne trouvons pas le mot juste. »[1313][1313] Martin Heidegger, Acheminement vers la parole, op.cit., p.146.

La parole se révèle dès lors que l’on en atteint la limite, l’horizon laissant à l’indicible un déploiement d’apparence horrifique, une sensation d’infini qui nous prend de l’intérieur de la pensée.

Cette expérience, à laquelle la littérature moderne – et par une voie annexe le cinéma – est liée, Roland Barthes en fait l’exceptionnel résumé dans Le degré zéro de l’écriture :

« Une rémanence obstinée, venue de toutes les écritures précédentes et du passé même de ma propre écriture, couvre la voix présente de mes mots. Toute trace écrite se précipite comme un élément chimique d’abord transparent, innocent et neutre, dans lequel la simple durée fait peu à peu apparaître tout un passé en suspension, toute une cryptographie de plus en plus dense. »[1414][1414] Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture dans Oeuvres complètes I, Éd. Du Seuil, Paris, 1953, p.181.

Rémanence, persistance rétinienne ou labilaire venue d’une masse accumulée d’histoire sans fin, passée ou future. Retour involontaire mais comme inéluctable à une source commune, le bégaiement des bébés qui parlent tous la même langue, qui est non-langue : bégaiement, babil réitéré, dans lequel peut-être se donne à entendre, entièrement, la parole brute.

La suite sera, par le moyen de notre langue locale, parcellaire, subjective, de trouver l’autre en soi, persistant à rester étranger. Artaud, comme van Gogh ou Rimbaud, comme Melville ou Joyce, en a fait la terrible expérience :

« Je suis celui qui a le mieux senti le désarroi stupéfiant de sa langue dans ses relations avec la pensée. Je suis celui qui a le mieux repéré la minute de ses plus intimes, de ses plus insoupçonnables glissements. Je me perds dans ma pensée en vérité comme on rêve, comme on rentre subitement dans sa pensée. Je suis celui qui connaît les recoins de la perte. »[1515][1515] Antonin Artaud, « Le Pèse-nerfs » in L’Ombilic des Limbes, Gallimard, Paris, 1927, p.105.

Le travail : des yeux, des mains, des jambes

Si le cinéma peut résister de front à la mort – comme le postule Trás-os-montes et à sa suite les films de Pedro Costa, élève de Reis dans les années 90 –, au temps qui désagrège nos vies, nos mondes, c’est qu’il y a bien quelque chose qui travaille et résiste depuis la caméra, et sans doute en son dehors. Les choses travaillent, parfois imperceptiblement, et l’image, autiste, avec elles. Travail et image vont de pair, ce qui nous fait dire que l’image du travail, l’image au travail vont d’un même mouvement. Trás-os-montes en est le parfait exemple ; bien qu’il ne représente seulement que par deux fois des travailleurs véritablement en action – le berger du début et les deux tisseuses –, d’autres scènes encore montrent des gestes ou paroles mêlés à des travaux plus communs : la mère contant « Blanche-Fleur » tout en s’occupant du linge ou allumant le feu, le père apprenant quelques rudiments de pêche à son fils, enfin une représentation fugitive de la fabrication du blé et de ses travailleuses.

La deuxième et dernière partie du texte de Kafka cité dans le film évoque plus concrètement l’immatérialité des lois écrites qui, après tout, ne sont que «simple imagination », et finalement n’existeraient pas. Sur ces dernières paroles, un très lent panoramique droite-gauche montre les nombreux visages de mineurs, travailleurs, pasteurs, tous rassemblés dans une sorte d’ancienne salle commune de pierre. Leur visage inexpressif est axé vers la caméra qu’ils regardent de front. Les silences, longs entre chaque partie du texte, résonnent d’autant plus que les regards sont durs. À la toute fin du texte, nous revoyons, en très gros plan, le visage du vieux « représentant », plusieurs fois vu depuis l’apparition du texte, traversant les routes, observant les paysages, nous regardant avec la même dureté que les travailleurs. La coupe fait alors découvrir le plan, muet, où une trame de fil blanc est manipulée par une vieille femme. Un autre plan, déconnecté, mais qui fait arriver le son rythmé du métier à tisser, montre un paysage de montagne pentu et rocailleux, où un homme, peut-être le représentant, part à dos d’âne. Le son de plus en plus précis et musical du métier reprend alors qu’une série de plans, synchrones cette fois, viennent former cette courte scène de travail. Deux tisseuses sont affairées sur le bord du métier, l’une vieille et l’autre plus jeune, la caméra du côté de la première. Par l’utilisation spontanée de zooms, panoramiques et recadrages, la caméra participante nous donne à voir la complexité de la machine, dont le nom français est justement métier, mot qui désigne un dispositif technique – paradoxalement, l’étymologie du mot métier revient à « minus » : le moins, le moindre. Cette caméra « participante », nouvelle dans le cours du film, fait résonner le texte de Kafka dans le silence du travail, dans la minutie des gestes et leur répétition têtues. À aucun moment nous ne sommes étonnés de voir une si vieille femme consacrer tout son effort physique à sa tâche, tant sa concentration est extrême et son manier précis. Le silence du travail est donné à entendre par le rythme musical du métier : cahotements, grincements, emballements, font sonner comme des résidus sonores l’expression physique du travail.

Ici, aucune manière de signification, l’image autiste travaille à plein régime, et ceci est aussi possible après une longue méditation du film, philosophique, anthropologique, qui a rendu ce genre de scène effective. Le travail était aussi bien du côté de la caméra, tête chercheuse qui ne filme pas un geste, mais une succession, une complexité de gestes. La scène, qui semble après coup s’étirer sur plusieurs minutes, n’en dure en réalité pas plus d’une et demi. C’est que la réitération des gestes et le silence musical produits nous mettent dans un état extrême, une émotion visuelle proche de la transe. Où les mains au travail déploient en quelque sorte une constellation d’images non imaginées.

C’est par les mains que naît l’art, et même avant cela, notre rapport sensible au monde, selon Henri Focillon et son Éloge de la main :

« Surface, volume, densité, pesanteur ne sont pas des phénomènes optiques. C’est entre les doigts, c’est au creux des paumes que l’homme les connut d’abord. L’espace, il le mesure, non du regard, mais de sa main et de son pas. »[1616][1616] Henri Focillon, Éloge de la main dans Vie des Formes, P.U.F., Paris, 1943, p. 108.

Où, pour mesurer les espaces et lire le monde, prendre dans ses mains n’est pas prendre pour soi, mais bien com-prendre. Ce qui pourrait éclairer différemment le terme de preneur d’images : s’il com-prenait les images comme l’on prend le monde par fragments dans ses mains, le mot serait peut-être plus juste, et n’aurait plus à voir à une prise de chasse, une possession. La duplicité des mains est alors essentielle :

« C’est un bonheur que nous n’ayons pas deux mains droites. Comment se répartirait les tâches ? Ce qu’il y a de « gauche » dans la main gauche est assurément nécessaire à une civilisation supérieure ; elle nous relie au passé vénérable de l’homme, alors qu’il n’était pas trop habile, encore loin de pouvoir faire, selon le dicton populaire, « tout ce qu’il veut de ses dix doigts ». »[1717][1717] Ibid., p.106.

Le gauche dans la main gauche : serait-ce ce qui anime l’image autiste, ce qui dans le geste ne se voit pas ? Comment alors cultiver ce qu’il y a de gauche en nous, et nous relie à nos aïeux, ceux mêmes de la préhistoire ? C’est, pour Focillon, le paradoxe positif de l’artiste :

« Tandis que nous recevons le contact avec passivité, il le recherche, il l’éprouve. Nous nous contentons d’un acquis millénaire, d’une connaissance automatique et peut-être usée, enfouie en nous. Il la ramène à l’air libre, il la renouvelle – il part du début. N’est-ce pas la même chose pour un enfant ? Mais l’homme fait interrompt ces expériences et, parce qu’il est « fait », il cesse de se faire. La curiosité de l’enfance, l’artiste en prolonge le privilège bien au-delà des limites de cet âge. »[1818][1818] Ibid., p.112.

Prolongeons par analogie ici la distinction faire/agir : le faire produit du fait, du fini ou plutôt de l’achevé, là où l’enfant – l’autiste et l’artiste avec lui – accumule de l’agir, et l’agi qui en résulte continue toujours l’état de trans-formation.

Deligny lui-même aurait pu écrire son éloge des mains, plus précisément du manier. Le réseau fourmillant de tâches diverses, l’éducateur a eu le temps de poser son regard sur les gestes manuels des enfants, des présences proches, des siens :

« Le manier de Janmari n’est pas semblable au mien. Ses mains sont en quelque sorte mains d’aveugle. Il voit et pourtant il palpe dans cette nuit qui n’est pas d’ombre mais de silence. Le mot n’y est pas. Alors l’objet se met à vivre, à proposer un autre usage qu’il faut retrouver à chaque manier. »[1919][1919] Fernand Deligny, « Nous et l’innocent » in Œuvres, op.cit., p.722.

Mains d’aveugle qui n’enlèvent en rien l’agilité pratique de Janmari, bien au contraire. Instinct de palper similaire à celui de courir vers l’eau. C’est que la main y est déjà inscrite, dans l’hu-main. Capable de nous ramener à nos aïeux en même temps que de produire ce qui fait une civilisation « supérieure », la main est le lieu corporel où s’inscrit, hors de notre conscience, de notre volonté, l’acheminement vers l’image.

Relatant à propos de celle-ci l’une de ses jeunes expériences où il fabriquait un fameux « flip-flap », carnet où les pages faisaient défiler le mouvement d’un cheval au galop, il y vit là l’émotion propre à l’image :

« Prestidigitateur, je l’étais : inépuisable était l’attrait de ce cheval mouvant. Où se voit qu’imager est tout proche d’émouvoir qui est, littéralement, mettre en mouvement. »[2020][2020] Fernand Deligny, « Acheminement vers l’image » in Œuvres, op.cit., p.1727.

Rythme et circularité du monde : choses

Postulons que si l’image autiste est image insignifiante, non-signifiante, c’est qu’elle rejoint la musicalité pure d’un monde tout en proximité. Et surtout, si une image ricoche d’une (sur une) autre pour enfin prendre son envol par l’acte du montage, la musique propre à ce monde est inscrite dans chaque image autant que dans leur liaison, leur formation.

L’utilisation dialectique des sons et des images dans Trás-os-montes crée donc un rythme en soi. Et ce rythme peut trouver son prolongement, sa concrétisation au-delà même du moment où il prend effet ; Reis parle ici d’une scène où l’on voit des danseurs traditionnels en plein milieu d’un paysage désert, en plan très large ; suit un plan où le vieux représentant regarde, face à la caméra et assis sur l’herbe : le son de la musique continue et se termine sur ce plan ; un troisième plan silencieux le montre de dos, sans danseurs devant lui :

« On voit le vieillard qui regarde et on pourrait croire qu’il regarde les danseurs, mais ce n’est pas vrai. Ce sont des désillusions successives, mais pas des pièges. Souvent les gens disent du film : le rythme est trop lent. C’est parce qu’il faut attendre la fin du film pour signifier certaines choses. Et la façon dont les différents blocs se dialectisent, pour nous, c’est très important. »[2121][2121] Entretien avec António Reis, op.cit.

Dans un entretien avec Jacques Lemière, Pedro Costa parle justement de cette lenteur : il ne voit pas de lenteur dans le film de Reis et Cordeiro ; au contraire, il compare même ces rapports de montage dialectique avec celui d’Eisenstein. La lenteur, ici, est au sein des plans, qui laissent le temps à un acteur, un paysage ou une action de se développer ; mais leur rapport, les uns avec les autres, les uns entre les autres, nous fait très vite décoller d’une situation ou d’une émotion qui s’impriment en nous. L’inverse est très aisé à discerner dans les films d’auteurs contemporains ou même les « blockbusters » : beaucoup de plans, de vivacité informative, mais un flux tendu vers une seule émotion, une mono-sentimentalité (nous pouvons citer aussi la monoforme pointée par Peter Watkins dans Media Crisis). D’où une distinction utile à réopérer entre long et lent, et d’autre part entre le rythme d’un plan et le rythme du montage.

La lenteur nécessaire au mouvement de Trás-os-montes, faite d’une « succession de désillusions », d’images connectées entre elles mais toujours éloignées, dont on sent le mouvement de creusement, exprime une douleur proche de celle exprimée par Schefer à propos de Jaime d’António Reis (1974) :

« ce que nous avons su dans l’enfance : les choses, objets, les distances qui les séparent ne sont pas faits pour nous. Ces corps abandonnés sont des métaphores vagabondes : elles étaient notre solitude. »[2222][2222] Jean Louis Schefer, Jaime, paru dans la revue de la Cinémathèque, printemps 1998.

Ce regard est aussi celui du vieillard, des nombreux travailleurs aux yeux lourds, celui d’Ana, dans le film de 1985 des mêmes Reis et Cordeiro. Déchirure des choses vues dans l’enfance, devenues pure errance devant les yeux des nouveaux aïeux.

Yeux qui percent à jour une solitude enfouie, notre innocence, voient la musique qui s’y déploie. L’art du regard dans la peinture, photographie ou cinématographe, est bien de lire un rythme du monde pour le restituer, par touches, fragments, dans une forme nouvelle et dépouillée. Élie Faure eut l’intuition d’une musicalité propre au cinéma, proposant le terme de cinéplastique :

« la cinéplastique tend et tendra chaque jour davantage à se rapprocher de la musique. De la danse aussi. L’interprétation, le croisement, l’association des mouvements et des cadences nous donnent déjà l’impression que les films les plus médiocres eux-mêmes se déroulent dans un espace musical. »[2323][2323] Élie Faure, De la cinéplastique, 1920, Nouvelles Éditions Séguier, Paris, 1995, p.21.

Cette vision vient bien entendu s’inscrire dans l’idée que chaque art a un fond musical, une antériorité qui fait du rythme l’essence de l’émotion artistique, et la base de sa création :

« Bien loin que, pour la cinéplastique, ce soit, comme pour les autres arts, le sentiment des artistes d’avoir créé leur art, c’est l’art, ici, qui créera et qui a déjà créé ses artistes. […] avant l’instrument à monocorde, un homme déjà chantait en battant des pieds et des mains. Ici, ce fut d’abord une science, rien qu’une science. »[2424][2424] Ibid., p.29.

Les choses du monde sont là, lui donnent son rythme. Le corps, le paysage, puis la voix, sont les choses du cinématographe, forment la source intarissable qui crée l’art en premier lieu, et non l’artiste.

Conclusion / De la parole au désert : notes sur l’éternité

Si nous avons lié deux films dont le traitement du son et de la voix est aussi syncopé, laissant aux images leur rythme propre, c’est que l’on y voit une partie de l’acheminement vers la parole tendue dans une zone vide, elle-même errante.

Le rapport au temps est dans les deux cas double mouvement de concrétisation et d’éloignement : travail d’une matière dans son état le plus brut, et renvoi de sa formation dans un ailleurs toujours décentré. Vol sauvage d’images dites autistes, dont la spécificité, l’essence spéciale, est d’être musique avant tout, de préluder à tout ce qui peut s’ensuivre, langage ou non. Les cinéastes refusent en bloc l’acte symboliste, le délai forcé voulant gaver de signifiance un objet, un mot, qui n’a jamais demandé à l’être, objet, mot, gavé.

Il faut toute une force de rigueur pour mettre en pratique l’in-chronologie du temps. Reis et Cordeiro parlent du film Ana, tourné lui aussi en plein Trás-os-montes, avec pour personnage principal la mère de Margarida :

Reis : « Il n’y a pas de psychologie dans le film. Il n’y a pas de symbolisme. Tout ce qui est dans le cadre, forme une texture. Si on considère la narration comme un tissu, alors notre film est narratif. Si on considère qu’il y a narration quand il y a une histoire entre des personnes, alors notre film n’est pas narratif. Encore que nous ayons des séquences narratives. […]

Cordeiro : Dans la vie réelle, je crois aussi que les événements ne s’impliquent pas linéairement, ne se produisent pas linéairement. Je crois qu’ils se chevauchent. […]

Reis : Mais le temps pour nous n’est pas une question de chronologie, c’est une question d’énonciation. »[2525][2525] Entretien avec M. Cordeiro et A. Reis par Yann Lardeau, Cahiers du cinéma n°350, août 1983.

Le temps, ramené à la problématique linguistique centrale de l’énonciation – l’acte de parole en train de se faire, de se former sans cesse –, est alors vu non plus comme successif, comme une suite distincte faite d’événements, mais bien en tant que puissance cumulative, arachnéenne pour reprendre un terme delignien central.

Tissage ici d’une toile datant d’avant l’humain – humain qui a inventé par la suite sa propre chronologie. Et pour résister à ce temps social, Reis et Cordeiro s’en remettent aux joies de la musique du monde, l’euphonie :

Reis : « Les noms sont surtout euphoniques. Ils ont été choisis pour leur euphonie. Leur expression musicale est, disons, leur expression première. L’euphonie est heureusement une source d’enchantement. Par exemple, « Alexandre », c’est un nom romain. Et c’est évident que les Romains ont été là-bas. « Ana », c’est un nom avec une étymologie en Europe très profonde, aux connotations spécifiques. […]

Là-bas, il y a un croisement de civilisation comme tu sais. Nous avons fait une recherche historique sur des noms très lointains. Les noms du Trás-os-Montes, tu verras que certains sont d’origine celte, d’autres arabe, d’autres romaine, etc. et qu’ils donnent une topographie historique d’occupation de la région. […] Les mots dans le film, c’est une musique d’abord, déjà par leur absence… […] Et le nom d’Ana, c’est l’équilibre et le déséquilibre. A-A, l’équilibre et N qui n’a pas encore déséquilibré, mais qui, déjà, peut faire tomber. N c’est le retour dialectique des plantes vers le commencement.

Cordeiro : C’est une chose et son contraire.

Reis : Ce n’est pas un symbole évidemment. C’est un nom trop petit, trop discret. »[2626][2626] Ibid.

D’où vient cette parole euphonique, parole poétique ? D’où et de quand, s’il est possible de poser la question, est son origine ?

Jorge Luis Borges, dans l’une de ses premières grandes œuvres, Histoire de l’éternité (1935), défait toute tentative chronologique d’une histoire de la littérature, les métaphores et créations produites par les poètes depuis la nuit des temps y étant en nombre très limité, mais se répétant sans cesse. S’y forme le projet, impossible, comme le fut la tour de Babel, de nommer :

« Je sais que la lune ou que le mot lune / Se compose de lettres inventées / Pour la complexe écriture de cette espèce / Étrange que nous sommes, nombreuse et une. / C’est un des symboles que l’homme / Reçoit du destin ou du hasard pour qu’un jour / De glorieuse extase ou d’agonie / Il puisse écrire son véritable nom. »[2727][2727] J. L. Borges, La lune, 1960, dans L’auteur et autres textes, Éd. Gallimard, Paris, p.139. (trad. R. Caillois).

L’invention des langues s’inscrit ainsi dans l’oubli perpétuel, l’éternité des signes, signaux formés non comme une science, mais comme être organique en soi :

« Il faut supposer qu’une nation élabore les mots dont elle a besoin. Cette observation, qu’on doit à Chesterton, revient à affirmer qu’une langue n’est pas, comme pourraient nous le faire imaginer les dictionnaires, l’invention des académiciens et des philologues. Non, ceux qui l’ont élaborée dans la durée, la longue durée, ce sont les paysans, les pêcheurs, les chasseurs, les cavaliers. Elle n’est pas venue des bibliothèques, mais des champs, de la mer, des rivières, de la nuit et de l’aube. »[2828][2828] J. L. Borges, L’art de poésie, Éd. Gallimard, Paris, 2000, p. 78. (trad. A. Zavriew)

Borges appelle, à la suite de Hegel, la « mauvaise éternité », celle où se déploie la parole des poètes, et où naît cette grande et terrifiante idée de Mallarmé : que le monde soit un livre, et un seul livre le monde. Dans ce monde, sans auteur aucun, est le désert où se déploie la parole prophétique formulée par Maurice Blanchot. Pour lui, et tout comme Borges, c’est l’erreur, l’errance qui mène la parole à son infinité :

« L’erreur, le fait d’être en chemin sans pouvoir s’arrêter, change le fini en infini. À quoi s’ajoutent ces traits singuliers : du fini qui est pourtant fermé, on peut toujours espérer sortir, alors que l’infinie vastitude est la prison, étant sans issue ; de même que tout lieu absolument sans issue devient infini. Le lieu de l’égarement ignore la ligne droite ; on n’y va jamais d’un point à un autre ; on ne part pas d’ici pour aller là ; nul point de départ et nul commencement à la marche. Avant d’avoir commencé, déjà on recommence ; avant d’avoir accompli, on ressasse, et cette sorte d’absurdité consistant à revenir sans être jamais parti, ou à commencer à recommencer, est le secret de la « mauvaise » éternité, correspondant à la « mauvaise » infinité, qui l’un et l’autre recèlent peut-être le sens du devenir.[2929][2929] Maurice Blanchot, Le livre à venir, Éditions Gallimard, Paris, 1959, p.131.

Devenir – verbe que l’on pourrait ici alors tenir singulier, autonome comme le faisait Deligny – émane d’un lieu, le désert, où se déploie une marche, une parole prophétique sans repère aucun. Pour être littéral, Borges a rappelé à quel point les prophètes et grands philosophes n’usèrent jamais de l’écriture : Jésus, Socrate, Pythagore, Diogène, Confucius, Bouddha, pour ne citer qu’eux. Non que ce soit par l’époque, particulièrement « propice » à une parole dominant l’enseignement par l’écriture, mais c’est bien parce que, pour la plupart, la parole naissait d’une véritable et physique expérience de l’errance. Prenons simplement pour exemple le grand film mythologico-géographique de Pasolini, La Passion selon Saint-Matthieu (1964), où marche (errante) et parole (prophétique) se chevauchent et se croisent l’une et l’autre durant toute la vie du Christ, filmée et parlé.

Blanchot dresse une carte sans repère, a-historique de la parole ; il prend donc le désert pour lieu privilégié :

« Le désert, ce n’est encore ni le temps, ni l’espace, mais un espace sans lieu et un temps sans engendrement. Là, on peut seulement errer, et le temps qui passe ne laisse rien derrière soi, est un temps sans passé, sans présent, temps d’une promesse qui n’est réelle que dans le vide du ciel et la stérilité d’une terre nue où l’homme n’est jamais là, mais toujours au-dehors. […] la parole prophétique est alors cette parole où s’exprimerait, avec une force désolée, le rapport nu avec le Dehors. »[3030][3030] Ibid., p.111.

En ce sens, la parole des prophètes passée au filtre de la religion, a été largement endommagé par un recouvrement total de la nudité de l’errant :

« La lecture symbolique est probablement la pire façon de lire un texte littéraire. Chaque fois que nous sommes gênés par une parole trop forte, nous disons : c’est un symbole. Ce mur qu’est la Bible est ainsi devenu une tendre transparence où se colorent de mélancolie les petites fatigues de l’âme. […] Véritable maladie du langage. Pourtant si les paroles prophétiques parvenaient jusqu’à nous, ce qu’elle nous feraient sentir, c’est qu’elles ne détiennent ni allégorie ni symbole, mais que, par la force concrète du mot, elles mettent à nu les choses. »[3131][3131] Ibid., p.117.

Dans Le livre à venir, Blanchot précise l’idée de la mauvaise éternité avec Molloy de Samuel Beckett. Dans un chapitre nommé « dans la région de l’erreur », il décrit le curieux spécimen :

« Cet errant à qui manque déjà les moyens d’errer (mais il a encore des jambes, il a même une bicyclette), qui tourne éternellement autour d’un but obscur, dissimulé, avoué, dissimule à nouveau un but qui […] le voue à errer autour de lui sans cesse, dans l’étrangeté de ce qui se dissimule et ne peut pas se révéler, – nous sentons bien que ce vagabond est tenu par une plus profonde erreur et que ce mouvement heurté s’accomplit dans une région qui est celle de l’observation impersonnelle. »[3232][3232] Ibid., p.287.

Molloy n’est pas un autiste, mais il a comme l’œil et la marche d’un errant, dont les facultés d’énonciation sont autistes. Traversant les bosquets, les forêts humides, il se perd, tombe, oublie, se réveille. Mais il revient chez lui, dans sa chambre, très naturellement. Il a sa région, dont les contours sont produits par sa simple ignorance :

« il est possible que je sois maintes fois sorti de [ma région], en croyant y être toujours. Mais je préférais m’en tenir à ma simple croyance, celle qui me disait, Molloy, ta région est d’une grande étendue, tu n’en es jamais sorti et tu n’en sortiras jamais. Et où que tu erres, entre ses lointaines limites, ce sera toujours la même chose, très précisément. »[3333][3333] Samuel Beckett, Molloy, Les Éditions de Minuit, Paris, 1951, p.89.

Ignorance qui produit ce Même, réitéré et révolté, ce même Même qui n’en finit pas de vibrer, croisé dans les lignes et images de Deligny, Reis / Cordeiro. Être demeuré en sa marche, Molloy pratique le vaguer proposé par Deligny[3434][3434] In L’arachnéen, éd. L’arachnéen, Paris, 2008, p.15., former infiniment le vide de la vague en des mêmes lieux, terrains vagues. Et sa parole, écume éclatée de ses roulements océaniques, est partie faire un tour, faisant circuler ainsi d’autres formes de ronds :

« Quel est ce « Je » infatigable qui, apparemment, dit toujours la même chose ? […] Ou bien est-il entré dans un cercle où il tourne obscurément, entraîné par la parole errante, non pas privée de sens, mais privée de centre, qui ne commence pas, ne finit pas, pourtant avide, exigeante, qui ne s’arrêtera jamais, dont on ne pourrait souffrir qu’elle s’arrête, car c’est alors qu’il faudrait faire la terrible découverte que, quand elle ne parle pas, elle parle encore, quand elle cesse, elle persévère, non pas silencieuse, car en elle le silence éternellement se parle. »[3535][3535] Maurice Blanchot, Le livre à venir, op.cit., p.286.

Parole éternelle et effrayante, qui sonne même dans le silence. Mais cette parole-là n’est pas faite de société, elle a lieu seulement en le désert, tenue à distance dans l’éternité. Éternité où l’on peut rien y faire. Reste à se laver les yeux. Où rien permet de respirer : voir et marcher.