Le manque, le retour, l’excès

Il était une fois en Amérique de Sergio Leone – scènes ajoutées

L’histoire commence à être très connue et la sortie de cette version restaurée d’Il était une fois en Amérique va permettre de la faire circuler encore davantage : il existe plusieurs montages de ce film. Le premier dure 139 minutes, et a été décidé par les producteurs de la Warner pour la commercialisation du film aux Etats-Unis. Le récit est chronologique, dégraissé, dévitalisé. Le second correspond au désir de Sergio Leone : il fait 229 minutes, a été distribué en Europe, et porte entièrement la vision bouleversante du réalisateur sur le désir, la mémoire, l’amitié, l’Amérique, l’illusion, la masculinité. Mais il s’agit d’un compromis : Leone avait d’abord conçu une version de 269 minutes. Sa longueur extraordinaire entravait néanmoins une distribution efficace et pouvait décourager le public. Cette ambiguïté explique aujourd’hui ce montage final, présenté par les enfants de Sergio Leone comme le plus proche de la volonté et de l’imagination démiurgiques de leur père. L’écart de 40 minutes n’est pas comblé, mais figurent dans cette version 22 minutes supplémentaires. On ne peut pas parler de bouleversement du montage que tout le monde connaît. L’ordre est conservé et aucune scène déjà connue n’a été remontée. Il s’agit d’un ajout de six séquences de durée variable qui s’inscrivent absolument dans le récit et qui précisent tel trait narratif ou telle situation psychologique. La qualité de l’image n’est pas très bonne : même sans connaître le film, il est possible de les distinguer au premier coup d’œil par leur grain et leur luminosité. Pour autant, elles ne gênent pas le plaisir de la vision, ni la joie de les découvrir. Elles correspondent, pour les passionnés du film, à un fantasme ancien, celui d’une version complète comme celui d’un désir de cinéaste inachevé et blessé.

C’est tout l’enjeu de cette restauration : on aurait très bien pu imaginer ces séquences en bonus d’une édition DVD luxueuse ou de référence. Mais ce n’est pas le choix qui est fait : ici, le film est présenté comme complété au point qu’il est tout à fait possible de croire que cette version va supplanter celle qui existe déjà et la rendre obsolète, un peu comme une prothèse révolutionnaire répare un corps mutilé. La question est posée : ces six séquences ressemblent-elles à une jambe amputée ou à un petit doigt cassé ? Le corps est-il retouché ou ré-assemblé ? C’est ce qui s’est passé d’une certaine façon lorsque Walter Murch a proposé un nouveau montage de Touch of Evil. Ici, il ne s’agit pas d’une nouvelle version, mais d’un enrichissement que l’argument de la fidélité et de la piété (familiale et cinéphile) a pu justifier. Avant même de discuter de ce qu’est aujourd’hui devenu le film, la difficulté majeure est de savoir comment regarder ces séquences. Comme un architecte, en soupesant les choix de construction, d’équilibre ou de cohérence de Leone ? Comme un archéologue, qui retrouverait par certains fragments les manifestations du désir du cinéaste ? Comme un amoureux, qui retrouve des photos disparues d’un amour dont il n’a pas fait le deuil ? Comme un enfant qui retrouve d’autres raisons pour rêver ? Comme un romantique, qui conjure la perte et admire l’achèvement inespéré du monde ? Comme un mystique, qui voit dans ces quelques traces l’approfondissement de ce qu’il attache aux images et au cinéma ? Comme un ami, qui retrouve des gens qu’il aime beaucoup, qui ont vieilli, mais n’ont pas tellement changé ?

Je me retrouve, à vrai dire, dans toutes ces configurations. Je comprends cette intensité devant l’idée de voir ce qui n’avait jamais été vu et qu’on ne pensait pas voir. Lorsqu’en 2007, a été réédité l’album Songs of Leonard Cohen avec deux outtakes inédits, Store Room et Blessed is the memory, j’avais éprouvé cette euphorie d’admirateur. Ces deux chansons étaient belles, et je les garde avec moi. Je pense également que chaque nouvelle séquence, indépendamment de leur qualité relative, fonctionne comme un monde d’images, comme un passage imaginaire qui condense une méthode (d’écriture) et relance la fascination (pour l’image et pour le temps). C’est précisément cela que je vais développer : si ces fragments sont des traces, de quoi portent-elles l’empreinte ? Qu’est-ce que leur éloignement et leur rappel maintenant nous apprennent ou nous font ressentir ?

La rencontre avec la directrice du cimetière. Cette séquence est interprétée par Louise Fletcher. Le choix de la distribution est cohérent : elle interprétait l‘infirmière de Vol au-dessus d’un nid de coucou. Son personnage ici est nettement moins effrayant, mais Leone garde dans sa caractérisation deux éléments essentiels : elle protège le lieu et inquiète. Son léger vieillissement convient à cette réapparition d’outre-tombe. L’apparition est forte, et sa mise en scène est même devenue un des topos du film (on le retrouve lors du retour de Deborah, quand elle joue Cléopâtre). La séquence semble affirmer jusqu’à l’excès le destin spectral des créatures et la puissance d’une mise en scène rivée à mettre en ordre le vide et le grandiose (ce panthéon que visite Noodles en est l’une des occurrences, ou l’une des métaphores). La séquence possède alors deux directions : l’une qui l’amène vers les codes du fantastique, et l’autre qui le transforme en un apologue sur l’identité et la mort (c’est la seule scène hantée par le vrai nom de Noodles, “David Aaronson”, qui apparaît comme une dépouille ne lui ayant jamais appartenu – un nom propre comme un non qui persécute). Mais, étrangement, elle ne suit véritablement aucune des deux pistes. Très vite, Leone amène des indices pour un jeu de pistes, avec une voiture mystérieuse, une plaque d’immatriculation à noter rapidement. Ce sont ici les codes du film noir, dont il ne reste qu’une enveloppe parodique (ce que la séquence suivante assène également, lorsque Noodles découvre à la gare qu’il a un autre contrat à assurer). Les questions que pose Noodles perdent le vertige de la mise en abyme. Je garde essentiellement de cette séquence un mot. « Haven ». C’est le conseil que donne la directrice : il faut se trouver un abri, un refuge, c’est-à-dire une tombe pour soi. Je pense étrangement moins à tous les cercueils qui parsèment les films de Leone qu’au corps de Lee Van Cleef qui chute directement dans la tombe à la fin du Bon, la brute et le truand. Quel abri se donner lorsque les cénotaphes abritent le vide ou les vivants ? Où mourir pour l’éternité ? Je raccorde alors avec le dernier plan du film dans la fumerie d’opium, où je retrouve la chambre et l’éternité dans un sourire retrouvé et suspendu.

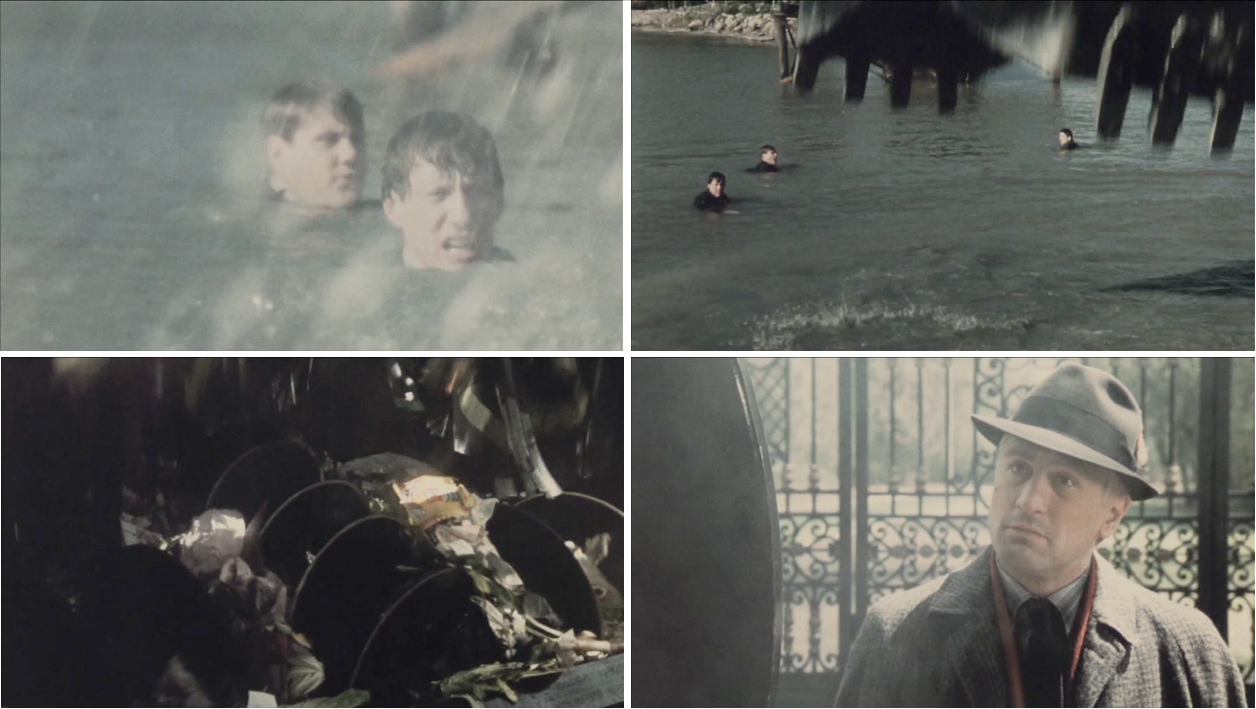

Le plongeon et l’explosion. Difficile au premier abord de ne pas avoir ici un regard d’architecte. Car, avant même la nostalgie et la part d’amitié et d’inconséquence des personnages, le souvenir de la séquence des ballons qui flottent s’impose. Se condense en ce passage l’art narratif leonien : doubler les scènes d’une époque à l’autre, opposer les éléments (l’eau où disparaît Noodles en 1933, la voiture qui brûle en 1968), faire rimer des motifs secrets (le camion-poubelle devant la demeure du conseiller Bailey, pour anticiper la fin du film ; ou encore la blancheur mortifère qui recouvre : l’écume comme la neige carbonique ou dans la séquence du combat les plumes qui tombent sur le cadavre), raccorder sur des motifs qui édulcorent pour le moins la sensation d’écoulement du temps (l’excavatrice qui se transforme en camion à ordures). Il s’agit ici de rapprocher et d’éloigner : le récit est le mouvement élastique d’une fiction qui oblige les événements à se redoubler et à s’évider. La séquence traduit de façon très littérale la métaphore du temps monstrueux, du Chronos dévorateur et cannibale. Cette présence mécanique effrayante au cœur même d’une séquence consacrée à la nostalgie est belle, car elle met à distance le besoin d’idéalisation. L’art de Leone ici est certes un art de la cruauté, mais il insiste surtout sur la réversibilité absolue des actes et des choses et l’impossibilité de pouvoir donner un sens éthique fixe et non équivoque (entre bonheur et condamnation, acte de mort et pulsion de vie). Comme une autre séquence supprimée, la sixième, elle se place du point de vue de Max. C’est Max qui sort le premier de l’eau et qui attend fébrilement la réapparition de Noodles, le guettant entre les crocs métalliques de l’excavatrice. Ici, Max a peur pour Noodles et c’est son absence qui menace l’amitié entre les deux hommes. C’est sans doute ce qui a gêné Leone : Noodles pour la première fois se trouve dans une position héroïque (et presque d’être désiré). Cette inversion des rôles enrichit sans doute un personnage, lui donnant une ambiguïté supplémentaire. Mais elle érafle la répartition des points de vue et l’exceptionnelle cohérence des situations.

Le chauffeur de la limousine. La séquence se situe juste avant l’arrivée de Deborah et le départ au Grand Hôtel. Dans la version initiale, Noodles jette sa cigarette consumée. Maintenant, on sait ce qu’il dit au chauffeur pendant qu’il fume et attend Deborah. La suppression de cette séquence permettait de rendre l’apparition de Deborah plus fulgurante, plus cruelle aussi parce que le contre-point y était plus nettement marqué entre la femme charnelle qui aime l’amour physique (Carol, et sa vulgarité plaisante) et l’image d’un romantisme de la séparation (Deborah). L’opposition est plus assourdie dorénavant. Ce rajout permet de placer l’histoire de Noodles dans celle des Juifs d’Europe en offrant la seule allusion du film au nazisme et à l’antisémitisme. Le chauffeur devient une sorte de confident fantomatique, peut-être une mauvaise conscience religieuse (dans la nuit, son col lui donne un faux air de prêtre), plus certainement une existence possible que Noodles ne s’est pas choisie. Leone en profite pour insister encore sur la différence entre la mafia italienne (truculente et grotesque comme les frères Minaldi – affreuse, sale et méchante) et la mafia juive (élégante, belle). Elle montre aussi la difficulté de construire et d’organiser la scène du viol. Le personnage du chauffeur est important parce qu’il montre une désapprobation nette devant la violence de Noodles (il ramènera Deborah chez elle, mais ne fera cependant rien pour empêcher le viol – il reste asservi à sa condition d’employé aliéné). Cela explique que Leone ait voulu lui donner une densité le temps d’une séquence.

La rencontre avec Eve juste après le viol de Deborah et l’attente de Deborah. C’’est pour moi la deuxième grande séquence du film, avec l’ajout du plongeon. Que fait Noodles après le viol ? On sait que Leone présentait ce viol comme une scène d’amour, comme le débordement d’un désir, la conjuration d’une perte, le désir de garder, de toucher, de se confronter à un impossible (car, à l’évidence, Noodles et Deborah n’avaient jamais couché ensemble). Ce qu’il y a de proprement hallucinant ici, c’est de voir à quel point Leone annule la brutalité du viol. Deborah attend à la gare, et sa tristesse peut être celle d’une future exilée, pas de la femme violée. La scène de rencontre avec Eve est traitée comme une scène de comédie romantique (la prostituée qui veut baiser, le client qui n’y arrive pas), de rencontre amoureuse (Eve s’éprend immédiatement de Noodles, ses regards s’appesantissent sur son corps et son visage). Toute la séquence se place sous le signe de l’annulation, puisque Noodles renomme Eve « Deborah », et tient à l’appeler ainsi en la pénétrant. C’est un deuil impossible, qu’accompagne un aveuglement volontaire. Rien n’indique qu’il vient de violer Deborah. L’amour selon Leone se construit sur un geste profond d’annulation, sans que l‘on sache véritablement si le geste de célébration combat l’annulation ou cherche à la minimiser, voire à la cacher. On pourrait dire aussi qu’on retrouve encore une dialectique entre la maman et la putain, mais ce n’est pas exactement cela. Ce serait plutôt un clivage entre la Putain mythique et inoubliable et la putain réelle et accessible. Je peux comprendre ce qu’aujourd’hui comme hier (puisque les attaques contre la supposée misogynie de Leone existaient déjà dans les années Quatre-Vingts), cette représentation peut avoir de scandaleux. Mais il me semble que la force éclatante du personnage de Deborah (en tout cas, à mes yeux, il n’y a que la Jill d’Il était une fois dans l’Ouest interprétée par Claudia Cardinale qui pourrait nettement rivaliser avec elle) provient de cette force qui la fait sans cesse basculer entre existence et inexistence, apparition et disparition. Le plus important chez Leone n’est pas ce qui nie le personnage féminin, mais plutôt comment la figure féminine s’efforce d’exister dans un univers qui la nie. En ce sens, Leone ne me paraît pas si misogyne, et ses personnages féminins sont sans doute bien plus forts que ceux, par exemple, de Sam Peckinpah (deux exceptions à discuter éventuellement : Mariette Hartley dans Ride the High Country et surtout Ali MacGraw dans The Getaway).

Deborah joue Cléopâtre. C’était peut-être, de tous ces rajouts, le choix le plus difficile à faire, et celui qui m’a fait le plus longtemps penser. Comment Deborah joue-t-elle ? Existe-t-elle enfin sans Noodles ? Qui est-elle ? Cette séquence le dira-t-elle enfin ? Deborah est centrale dans le film, comme un centre qui toujours échappe, toujours en fuite. Pour autant, cette scène ne donne pas à voir davantage d’elle. Elle s’insère encore dans le réseau de rappels et de symétries qui structure en profondeur le film et donne forme au temps de l’expérience et de la vie passée. Sa blancheur reprend celle, originaire, du premier regard, de la première effraction, du premier spectacle, lorsque Noodles, perché, observe Deborah danser au milieu des fruits dans la réserve de son père. Leone reproduit la même configuration, avec encore cette coupe sur le regard de Noodles, plus apaisé, moins excité. Le détail le plus beau est certainement la fatigue de Deborah, sa rapidité à vouloir se suicider, avec un serpent certes (n’oublions pas que la première femme tuée dans le film, qui était l’amie de Noodles, s’appelle Eve), mais allongée, au milieu de la fumée et de l’encens. Deborah 1968 retrouve Noodles 1933. Elle le rejoue chaque soir, sans le savoir, et c’est le jeu théâtral qui devient cette addiction bénéfique qui permet de bloquer le temps sur un amour et sur une trahison (exactement comme Noodles, vrillé de l’intérieur par la sonnerie stridente du téléphone). L’art et le ressentiment se rejoignent dans un geste éthique et sublime, et le geste de l’amour se replie sur l’expulsion d’un ressentiment intérieur. Ce plan est magnifique. Pourtant, la séquence est faible : la mise en scène de l’apparition et de la disparition de Deborah comme une figure fantastique est réussie mais convenue dans son principe. Ce qui sidère, c’est son masque au blanc livide et au noir de jais : le basculement de la passivité doucereuse à l’hystérie est saisissant et effrayant. C‘est un masque de plus. Mais, parce que dans cette version Noodles voit d’abord Deborah à son insu, l’ajout diminue le poids affectif des premiers plans de la scène de retrouvailles.

La discussion entre le conseiller Bailey et l’ancien syndicaliste. La question ici est simple : que faire du personnage de Max ? Comment le présenter lorsqu’il réapparaît ? Cette séquence précède l’arrivée de Noodles. Leone a donc tourné une scène qui donne une autonomie au personnage de Max et permet au spectateur d’en savoir plus long sur lui. Mais ainsi, il n’est plus exactement un revenant. L’ellipse de cette scène associait Max et Noodles comme des figures siamoises. Nous ne savions rien sur ce qu’a fait Noodles pendant trente-cinq ans, et de façon symétrique nous n’en savons pas tellement plus sur Max. Ce n’était simplement pas les mêmes mécanismes d’ascension, de chute et d’anonymat. Cette séquence montre la très grande méfiance du cinéaste envers l’idéalisme politique (c’était le sujet d’Il était une fois la révolution) avec ce personnage de syndicaliste corrompu. Leone renforce l’idée d’une histoire du Même. Le côté mabusien de Max apparaît plus nettement (avec le mur d’écrans de surveillance), mais aussi sa mélancolie faustienne. « C’est l’histoire de votre vie », entend-on encore une fois. Il s’agit finalement encore d’une mise en scène du crépuscule et de la défaite, que la rencontre avec Noodles va dramatiser et amplifier. La présence du syndicaliste peut aussi gêner un peu, puisque le personnage ne suscite pas d’attachement affectif particulier. La séquence affirme l’inspiration shakespearienne de Leone, peut-être à sa façon avec Orson Welles, Akira Kurosawa et John Ford (quoique de façon tellement diverse), le plus shakespearien des cinéastes. Elle redouble finalement la scène de théâtre avec Deborah (ce qui approfondit la construction que l’on connaissait, puisque, lorsque Noodles vient voir Deborah puis Max, ce sont dans chaque cas des scènes d’adieux). Avec Deborah, Leone a fait le choix du dépouillement ; pour Max, c’est l’inverse, la saturation des signes du pouvoir, un entrepôt de signatures antiques, classées, à leur place, mais déjà vides de leur sens. J’aime retrouver à la fin de chaque séquence ce plan analogue avec de part et d’autre du cadre ces deux sources d’éclairages : les lampes de Max et les sortes de flambeau de Deborah, et cette lumière ronde, claire, presque spectrale que donnent la fausse lune dans la séquence du théâtre et le luminaire dans le bureau de Max.

Toutes ces scènes réapparaissent finalement comme des repentirs, des possibilités de montage, les fantômes d’un choix et d’une décision de création cinématographique. Il est tentant de penser que ce sont les personnages qui reviendraient nous hanter en nous donnant l’illusion de se dévoiler davantage, mais tout compte fait, le spectateur n’apprend rien de plus dans le champ narratif et en revient à admirer une forme qu’il a déjà pu admirer et reconnaître dans le film. Les enseignements sont architecturaux, et il est passionnant que le premier ajout concerne une scène de tombeau, dans lequel on s’enfouit et duquel on finit par sortir. Tourner autour du tombeau, l’arpenter pour le construire, contempler la pierre, le vide et la splendeur : nous retrouvons en profondeur cette attraction mélancolique et excessive qui nous relie tant à ce film. Seconde remarque : les ajouts fonctionnent souvent par couple. Nous voyons ce qui se passe juste avant et juste après le viol de Deborah, juste avant et juste après le passage de Noodles dans la loge de celle qu’il a aimée et violée. Cela pourrait signifier que le montage originaire est incomplet, maladroit, imprécis. Il me semble qu’il n’en est rien. En ce qui concerne le viol, les ajouts tendent à en atténuer la violence inimaginable, mais ils en montrent aussi, a contrario, le caractère scandaleux, à travers cette façon de rendre analogues et presque romantiques l’acte d’aimer et l’acte de violer ou de faire mal. Quant à la scène de loge, il s’agit encore de réduire la violence symbolique de la revenance et de la défiguration de Deborah. On peut penser que les ellipses doivent être complétées ; on peut aussi penser, avec le film, que les absences peuvent être exhaussées et regardées en face, quoi qu’il en soit.