FID Marseille 2015

FID the World

Le FID avait cette année réélu pour centre l’esplanade sur laquelle, blocs baroques, le MuCEM et la Villa Méditerranée font face à l’horizon. Le festivalier pouvait ainsi, en dehors des séances, assister à une autre projection, celle du soleil têtu illuminant verticalement l’étendue aquatique. La mer faisait mine d’écran géant sur lequel réverbérer l’astre éclairant un monde que le spectateur pouvait ensuite retrouver, projeté par une lumière similaire, dans des salles accueillant les films d’une quarantaine de pays. Dans cette équation accordant l’immensité d’un dehors et le dedans de salles aux airs de loupes sur le lointain s’écrivait comme une analogie ontologique. Même dépôt lumineux. Même reflet prismatique, qui au lieu de renvoyer tel quel le spectacle qu’on lui tend travaille à le faire différer de lui-même pour mieux saisir la variété de ses éclats. Ainsi les vaguelettes à la surface de l’eau n’accueillent-elles les rayons que pour les faire dévier en profondeur.

Encadré par ce cinéma naturel, le festival donnait en même temps à voir l’œuvre d’un homme qui fut comme la suprême incarnation du septième art. Manoel de Oliveira, désormais disparu, peut commencer à ne jamais cesser de revenir, et la rétrospective que lui consacrait le FID était comme le coup d’envoi de cette réapparition à proprement parler médiumnique (en tant que convocation spectrale d’un corps maintenant confondu avec l’œuvre qui en est née, en tant aussi qu’avatar absolu du médium-cinéma). Et à revoir ainsi les films sur grand écran, on était frappé par cette évidence, qu’Oliveira avait inlassablement raconté l’avènement de la configuration historique de laquelle devait sortir le cinéma. Un même récit court à travers bien des films, de la tétralogie dite des amours frustrées à Val Abraham ou Singularités d’une jeune fille blonde, celui d’un regard qui projette et capture, emprisonne par un désir dont en même temps il pâtit. Cette structure d’incarcération optique dont allaient aussi naître l’hypnose puis toute l’étiologie moderne du fantasme (concomitante à l’invention des frères Lumière) est somme toute récente, comme l’est son corollaire – une sexuation du regard et partant une nouvelle dissymétrie du rapport homme/femme. On ne trouvera chez aucun auteur pré-romantique un tel circuit affectif associant possession visuelle et dépossession psychique, constituant le corps féminin comme écran bon à la cristallisation et scindant en retour l’âme énamourée. Oliveira a d’ailleurs lui-même pointé le point d’émergence de ce nouveau rapport de domination avançant sous couvert de galanterie : ce que raconte Francisca, avec son intenable cruauté, ou, en plus loufoque, Les cannibales, c’est la naissance d’une nouveau positionnement amoureux dont la structure sera répétée par la position du spectateur de cinéma, doué d’un tout-pouvoir visuel qui en même temps le condamne à une passivité divisée. L’écran, l’aimée sont surfaces sur lesquelles inscrire un désir ignoré. Et de même que le héros romantique exige de la femme qu’elle constitue une médiation pour qu’il parvienne à sa propre vérité (chose qui n’apparaît vraiment qu’avec Rousseau), le spectateur attend du film qu’il lui renvoie son petit secret par l’intermédiaire d’un reflet de sa propre projection (là encore, on ne trouvera pas une telle image de l’art avant le XIXè – c’est le fameux roman comme miroir de Stendhal). Le désir romantique et le cinéma sont historiquement solidaires, pour partager une même structure. Et l’œuvre d’Oliveira a tout d’une vaste variation autour de l’adage godardien voulant que le cinéma soit un art du XIXè siècle. Que ce cinéaste ait par ailleurs traversé tout le siècle du cinéma pour s’éteindre à l’orée d’un âge qui a vu s’effriter le magistère de cet art fait qu’il en aura été comme la personnification par excellence.

Ainsi flanqué de ces deux allégories, le festivalier n’en était que mieux armé pour jouir des films. L’expérience, comme à l’habitude, était celle des limites : au corps surchargé par la mémoire vive des films et celle plus évanescente des discours qui s’y agglutinent répondait un regard à la fois saturé et frustré (comment dire cette expérience d’un manque au cœur même de la pléthore : deuil irrémissible des films dont on a appris l’heureuse existence sans pour autant être capable de les cueillir des yeux). Spécificité du FID, les plages marseillaises servaient à beaucoup d’interstice pour le repos. D’autres préféraient l’assemblée informelle et fluctante du bar si bien nommé, le Fidback. Un festival est toujours plus qu’une somme de films. L’effet de leur co-présence, déjà, tient plus de la multiplication que de l’addition, mais surtout, ils s’adossent à un environnement prolongeant l’extase filmique en jouissances qui lui répondent et la font résonner. La beauté des lieux et la bonté de l’équipe aidaient à cette maximisation de l’expérience. Ce sont ces éléments, et d’autres encore, qui font qu’un festival comme le FID forme une œuvre en soi, par la façon dont elle enclôt et agence d’autres créations afin d’intensifier leur puissance propre.

Sa signature est dès lors multiple, faite du rapport mouvant entre l’aménagement de l’espace et la ligne brisée de la programmation qui s’y déploie. Rendre compte d’un festival demanderait idéalement de saisir l’identité secrète dessinée par la cohabitation des films. Mais cette ligne, au FID, est résolument fuyante. Elle n’a rien à voir avec un partage frontalier. Sa force est plutôt d’interroger le raccord entre des cinémas supposés différents et dont on peut observer ici la communauté, sinon le compagnonnage. Se mettait ainsi en scène une concorde imprévue entre des films distants : Gone de Jin Xingzheng, film endeuillé par le dépeuplement des campagnes souffrant de la politique de l’enfant unique et prenant comme emblème de ce vide le destin d’une école amaigrie, filmée avec cette piété proprement chinoise à l’égard des zones en déréliction, et avec ce désir d’une image entièrement transitive, tournée vers un réel qu’elle prétend accueillir tel quel, intact dans sa destruction ; et, le jouxtant tout en en présentant l’envers solidaire, The Mesh and the Circle de Mariana Caló et Francisco Queimadela, film enroulé sur lui-même, film transcendantal moins orienté vers l’empirie que vers les structures qui l’informent et permettent l’adhésion d’un regard toujours schématique à un monde qui ne peut que le déborder : bel essai au carrefour de l’anthropologie et de la genèse des formes esthétiques, sériant les images du monde (magnifiques moments sur le travail de potiers) pour mieux montrer la récurrence des formes qui le façonnent.

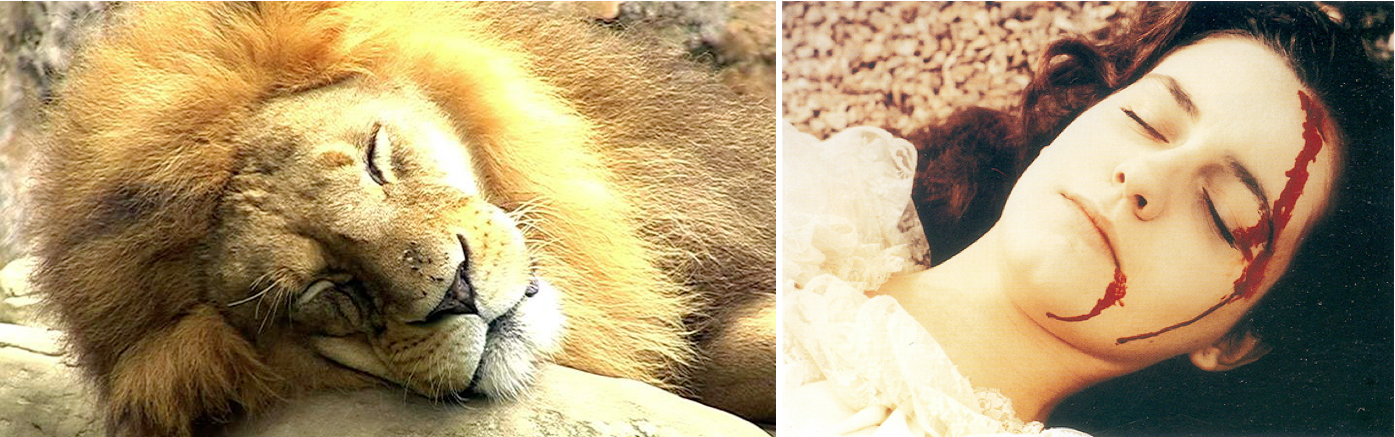

Mais d’autres films venaient rapidement briser cette antithèse trop facile entre ces deux modalités du regard. Les voisins, par exemple, réalisé par Benjamin Hameury et produit par le collectif COMET, ajoutait un terme propre à déséquilibrer l’opposition. Le film met en scène l’agitation d’un quartier à la nouvelle du maraudage possible d’un évadé. Pur burlesque sans gag, moins construit sur un effet de chute que sur l’attente déçue de celle-ci, mélangé à un imaginaire de carnaval conspirationniste dans des décors filmés par un œil optant pour une distance insituable et par là riche en effets d’étrangeté – c’est une des forces du film que de se placer ainsi en un point qui n’est ni celui de l’écart ni celui de l’adhésion, pour bousculer le rapport spectactoriel. Mais le grand intérêt du film tient surtout à la question qu’il pose, jusqu’alors inédite : comment court un corps âgé ? Comment jouer, là encore, d’un rapport d’inadéquation qui ne se transforme pas en simple décalage, et conjugue le disjoint, la vélocité printanière et une maturité plus encombrée ? L’intelligence du film, au-delà de sa franche drôlerie et de sa souplesse visuelle, tient à cette capacité qu’il a d’instaurer la possibilité d’un écart (quartier résidentiel / azimutage du troisième âge, vitesse / pesanteur) qui en même temps se résorbe ou se nie, mais jamais complètement. Le burlesque classique fonctionnait à l’exaspération maximale de cet écart. Le nouveau burlesque dont Les voisins participe repose plutôt sur son existence indécidable, décelée sans être localisée : réduire l’écart pour en augmenter le trouble. Non loin de ce film se trouvait le primé Entrelazado de Riccardo Giacconi, film abyssal et désaxé. Son argument semble s’alimenter du cours de physique quantique qui vient clore le film, lors duquel une femme en blouse explique la possibilité des incompossibles – expliquant ainsi la présence d’un lion au milieu d’une route, et le fait qu’il voisine avec le récit d’un tailleur expliquant en quoi sa création est bien plus parfaite que celle de Dieu, qui a des ratés. Mais on soupçonne que c’est là pur semblant, tant le film va plus loin que ce qu’il affiche. Le titre, d’ailleurs, annonce une autre direction, un entremêlement des catégories esthétiques – il y a là-dedans du film animalier, du film scientifique, du film sur le travail, d’autres choses encore – et un jeu jouissif sur l’entrelacement des lignes à l’écran, régulièrement défaites, ainsi que sur la désolidarisation ponctuelle des bandes sonores et visuelles. On aura rarement vu un film pluralisant ainsi l’idée de ligne, les emberlificotant au point de proposer une nouvelle définition du cinéma : si la pellicule argentique était un ruban, le numérique est, dit Entrelazado, une pelote.

Bref, le FID a pour tampon l’absence d’estampille trop butée, et son sceau serait plutôt à chercher dans ce glissement permanent qui ne cesse d’écarter le cinéma de lui-même pour mieux en inspecter les possibles. Petit aveu : l’auteur des lignes s’était vu intronisé jury pour le tout nouveau prix Camira, qui après des délibérations en forme de dilemme cornélien s’est vu décerné à Toponimia de Jonathan Ferel, dont il sera bien plus amplement question dans d’autres textes à venir. Mais ce qu’apprend l’expérience de jury, avec toute l’attention et l’équanimité qu’elle requiert, c’est à voir dans chaque film, même dans ceux provoquant cette irritation ennuyée qu’on identifie au « mauvais », la possibilité de sa beauté propre. Le jury juge moins qu’il ne justifie, déniche un pensable et un délectable dans chaque œuvre. Et il comprend à terme que l’idée même d’une compétition a pour préalable un postulat d’égalité. Si bien que les délibérations finales écartèlent le cœur, tant il est impossible de départager des figures aux singularités incommensurables. Écrire par après, c’est aussi s’acquitter envers des films que l’on n’a pu si ouvertement saluer d’un prix, et au plaisir desquels nous sommes redevables. Même si on ne les paye que de mots – un potlach contre un autre.

Un film déroutant pourrait servir de manifeste quant à la capacité d’accueil de l’accident dont fait montre le cinéma. Jet Lag d’Eloy Domínguez Serén partait d’un projet courageux tant le cinéaste devait savoir ce qu’il lui coûterait d’hémorragie de spectateurs pendant la séance : filmer une semaine durant le travail nocturne d’un pompiste dans une station espagnole égarée dans le nulle part, c’est-à-dire filmer l’attente, l’ennui, le creusement du temps que figure la profondeur d’une image montrant un corps esseulé devant une longue route vide. Le film tient ce pari d’une image-temps radicale pendant deux nuits, assez pour faire sentir toute la distension de la durée. Mais survient l’accident, le braquage de la station par des motards casqués, montré par des images de vidéo-surveillance. Le projet d’un film sur la platitude d’un temps considérablement étiré se trouve interrompu par l’événement cinématographique par excellence. Toute l’intelligence du film tient cependant à ce qu’il traite la chose à la manière d’un non-événement, qu’il arrive à la réintégrer à une temporalité d’escargot mettant en crise la séparation de l’action et de l’inaction. Les trois dernières nuits sont à la fois habitées par l’inquiétude d’un nouveau surgissement (une radio émet alerte sur alerte) et par la reconduction d’une attente infinie durant laquelle même la police fait preuve d’une inébranlable nonchalance. Beau film sur l’aplanissement du temps et l’indistinction dramatique égalisant l’action et l’inaction, la pause et la crise. Une même question dirigeait différemment The Monument Hunter de Jerónimo Rodríguez. Le problème était là celui du fracas supposé des événements historiques. Le cinéaste arpente Santiago, New York et Lisbonne à la recherche de traces temporelles – des statues avant tout, comme autant de cristaux d’histoire (coloniale notamment – les effigies granitiques servent de pont problématique entre le vieux continent et ses anciennes possessions). Le film, construit sur l’idée d’une déambulation faussement aléatoire, joue alors du mariage de l’hétérogène – les neurosciences alliées à la statuaire alliée au foot allié à la botanique urbaine, etc. –, mais pour, là encore, aller dans le sens d’une égalité événementielle.

Tandis que Philippe Grandrieux, continuant le tripytique débuté en 2012 par White Epilepsy, achevait de dynamiser Bacon avec Meutrière (c’est-à-dire de dynamiter la figure humaine, débordée par un corps volcanique) pour inventer un cinéma authentiquement deleuzien, Andy Guérif se tournait lui vers le trecento. Maestà traduit en cinéma le panneau central du tableau du même nom de Duccio. L’exercice mêle retour – comment construire aujourd’hui une image dotée des pigments propres à la peinture siennoise – et réinterprétation – analyser, par les moyens du cinéma, la dynamique virtuelle d’un tableau qui n’est figé qu’en apparence. Cette lecture d’un art par un autre suit une double optique : relater la narration inscrite dans le tableau (soit retracer le chemin que doit idéalement emprunter le regard du croyant assistant aux différentes stations de la Passion), par le jeu des figures humaines circulant d’une « case » à l’autre au gré des aventures du Crucifié ; interroger la prospettiva alors naissante, par une adroite anamorphose de l’espace propre à chacun des « carreaux » du polyptyque, qui n’a plus rien à voir avec la profondeur de champ proprement cinématographique mais tente de retrouver ce mixte d’écrasement et de trouée qu’atteignait alors Duccio avant que Masaccio ne peaufine l’exercice. Après une ouverture sur la crucifixion seule, qui sera suivie par un élargissement du champ à l’ensemble du panneau, le film se boucle par deux traversées du champ en diagonal (l’une au début, l’arrivée à Jérusalem, l’autre à la fin, les apôtres allant distribuer la bonne parole), pour rendre la nouvelle dramatisation de l’espace pictural. Mais ce n’est là que la moitié de la recherche de Guérif. L’autre s’oriente vers la question de l’image dévotionnelle, et vers ce qui sépare nos temps profanes, qui parquent les peintures religieuses dans des musées laïcs (mais dévolus à la récente religion de l’art), de l’âge où ces œuvres remplissaient une fonction rattachée au spectacle du sacré et à l’institution rituelle. Cet écart du cultuel au culturel, ou d’un sacré divin à un sacré mondain, est impliqué par les circonstances mêmes de la projection (un public bien peu bigot, un film pleinement visible quand le retable était dans l’ombre de l’autel). Le but semble plutôt être de réinstaller à l’intérieur de la peinture et du drame qu’elle dépeint la dimension quotidienne et populaire de l’histoire, que la mythologisation du sacrifice christique a quelque peu occulté. La tâche en revient au son, soit au brouhaha des bavardages et au parler on ne peut plus badin des grandes figures (l’apôtre rencardant ses collègues sur une auberge, ou une ré-énonciation toute désinvolte du noli me tangere). Le film systématise ce principe au point de pousser parfois un peu loin la blague, prenant le risque de miner l’efficacité de son propre dispositif. Mais cela n’entame que peu la trouvaille sur laquelle il repose : exposer, au sein même de l’image religieuse, le profane dont le sacré a fait sa manne, l’ordinaire anodin ayant entouré l’existence mouvementée du dénommé Jésus. Cela, en d’autres temps, aurait pu donner lieu à du scandale ; que ce ne soit plus le cas montre à quel point le diagnostic de Guérif sur la déperdition de la matérialité de la croyance est juste.

La présence de Grandrieux et de Guérif disait assez combien cette sélection marseillaise déjoue les cartographies génériques. Le plus grand écart accompli, le plus petit dénominateur commun apparaît : la performance, seule catégorie assez élastique pour solidariser ce divers. Sont exemplairement tels les deux films dont il vient d’être question. L’était aussi un autre qui fit grand bruit, et aussi grande fureur : Psaume, de Nicolas Boone, qui, en sus de deux prix aura aussi remporté celui, plus informel, de film ayant occasionné le plus de débats houleux. La scène est en Afrique subsaharienne mais, disait le cinéaste avant la séance, aurait pu prendre place n’importe où ailleurs. Le tout est muet mais sonore à l’envi, et constitué de longs plans-séquences suivant des corps éreintés, et noirs (mais poudrés d’un blanc sableux), traversant des espaces desséchés ou des villages désertés. La caméra tourne autour des corps mais s’en approche rarement. L’image se veut splendide, et certes elle n’est pas sans beauté, mais celle-ci semble souvent n’avoir d’autre finalité qu’elle-même – comble de la performance, son autonomie par rapport à ce qu’elle élit comme contenu. C’est un des problèmes du film : une sorte de cannibalisme de l’image par rapport à ce qu’elle prend pour matière, amplifié par une déclaration affirmant le côté accidentel ou secondaire de celle-ci. Comme si ces corps africains n’avaient été en définitive choisis que pour la couleur de leur peau permettant l’intense dialectique du noir et du blanc dont joue le film. Il y a peut-être ici, a-t-on entendu dire, la matrice d’une réflexion sur le dépassement des vieilles antinomies sur lesquelles repose le racisme (le fondu au blanc remplaçant le fondu au noir, et les corps noirs eux-mêmes blanchis par le sable qui les recouvre – métissage chromatique). Improbable, comme il est à l’inverse douteux que le film puisse être considéré comme raciste ou colonialiste. Ne tombent sous cette accusation que des œuvres logeant ces dimensions dans l’impensé de leurs représentations. La possibilité du scandale est ici trop consciente, si bien que ce qui gêne dans Psaume, c’est plutôt sa manière de se présenter comme extra-moral et supra-politique, esquivant ces problèmes en faisant mine de les exacerber pour finalement botter en touche et laisser croire que le film s’affranchit de toutes les questions que pourtant il pose. Mais le vrai problème est peut-être ailleurs, dans une complaisance sans pareille dans l’abjection et l’horreur, dans la délectation patente face à ces corps avilis par l’effort et baignant dans l’horreur (le premier plan qui s’achève par la disparition hors-champ d’un moribond délaissé par ses compères, ou une vieille femme, supposée marabout, qui hurle et ricane à un point surpassant tout diabolisme). L’engouement pour la déchéance de l’humain ravalé au rang d’animal criminel et l’axiome posé d’une universelle sauvagerie mâtinée de cruauté ont quelque chose de repoussant, sinon pire. C’est ce qu’on est en droit de déduire de la déclaration liminaire du cinéaste : si le film aurait pu se passer ailleurs, les affects qu’il convoie ont donc une validité anthropologique globale. Mais alors réapparaît la question idéologique que le film prétend ruiner : cette image de l’instinct humain comme fondamentalement féroce et vil est celle qu’une certaine modernité a mis à la mode en présupposant le retour d’un archaïsme abominable au cœur de l’âme, reste des âges farouches ; au même moment, les mêmes personnes ou presque voyaient dans l’Afrique l’image intacte de cet instinct primaire que des siècles de civilisation avaient ailleurs amadoué. À vrai dire, malgré les propos de Boone, on imagine mal ce film tourné en Norvège ou au Tadjikistan. Il ne pouvait le faire qu’en Afrique, qui dans cet imaginaire quelque peu rance reste encore l’observatoire de l’humaine atrocité. Le film esquive le racisme classique en laissant croire que cette barbarie s’exerce partout ; mais il le retrouve sous une forme plus perverse en postulant que c’est tout de même en Afrique qu’elle se laisse lire le plus nettement.

<img1430|center></img1430|center>

Trois films (au moins) invalidaient les discours voulant qu’un cinéma trop vite taxé de « non populaire » soit la proie d’un esprit de sérieux inapte à dérider les spectateurs. Le comique expérimental est en grande forme. By our selves d’Andrew Kötting remettait à l’honneur le picaresque en s’abreuvant de la vie et de l’œuvre de John Clare, poète au funeste destin qu’un séjour à l’asile a frappé de fertilité lyrique. Le film tire l’essentiel de sa matière du récit que cet amoureux de la nature a fait d’une brève escapade à travers les bosquets, à la recherche d’une aimée défunte dont le souvenir aggravait son trouble mélancolique. L’homme est joué par Toby Jones, dont le père Freddie avait incarné le même barde dans un téléfilm antérieur dont on verra à la fin un extrait ; hagard, hébété, il parcourt les forêts tandis que Freddie Jones, en voix-off ou à l’image, psalmodie des morceaux du journal du grand maudit. Bien des scènes virent à la franche déconnade, et la caméra s’enivre de ses propres virevoltes. Mais la désopilation atteint son comble lors d’interviews avec Alan Moore ou avec un scholar attifé en boxeur, en vertu d’un théorème voulant que le vrai savoir ne puisse naître que d’une dérision préalable. C’est à une pareille clownisation de la pensée que s’essayait Mundos Inmundos de Charlotte Bayer-Broc. Une troupe oscillant entre le style punk et l’ascendance Charlot erre dans une terre chilienne évidée des hommes et parsemée de masures inattendues, délivrant à l’occasion des maximes encryptées (un mémorable cours d’ouverture sur l’idée d’immonde). Costa se signale au coin de chaque plan, mais un Costa dont la rigide fixité aurait été consolée par un égaiement chromatique et une théâtralité penchant plus vers le théâtre de rue, bouffon et loquace, que vers le mutisme tragique cher au cinéaste portugais. Si bien que l’étouffement somptueux de ce dernier est ici renversé par une vaste ouverture du champ (belles balades en bord de mer, ou un dernier plan sur un horizon urbain) qui pointe moins vers une saudade inconsolable que vers la mélancolie plus douce qu’engendre le dépeuplement des grands espaces. Chez Costa, c’est la vie nue qu’il s’agit de rédimer en l’habillant d’une aura toute cinématographique. Ici, c’est aux philosophes-arlequins qu’il revient de racheter le monde en le hantant d’une pensée sans public. D’où l’écart entre les larmes du premier et le rire heureux que provoque le film de Bayer-Broc ; l’un affronte l’affliction sans partage d’existences fêlées, l’autre la comique désespérance du discours. Une autre pièce burlesque narrait les tribulations d’un Polonais en Islande. Mi-road movie, mi-boat movie, Pawel i Wawel de Krzysztof Kaczmarek fonctionne au décrochage permanent, qui le fait sauter d’une saynète à une autre, tout aussi inattendue – des nonnes qui tambourinent sur des percussions, des péroraisons incompréhensibles au milieu d’un village, des vikings et des vacanciers, et, clou final, un chien qui chante. Ce nouveau nonsense, flegmatique et laconique, repose moins sur le gag (ou bien des gags très abstraits) que sur une surenchère d’incongruité, renforcée par le fixisme des plans et la placidité des corps – toute sa recherche semble incliner vers un comique lent, généré par l’immobilisme. Comme si la farce ne naissait pas du mouvement mais de son inhibition, de l’enrayage d’une action s’étiolant vers le rien. Le film figure d’ailleurs lui-même cette absence de direction, en un long plan filmé depuis la place avant d’une voiture avançant sur une route vide sans qu’aucun point ne se dégage à l’horizon. Et les vues latérales depuis le bateau qui ponctuent les parties et annoncent des chapitres sans contenus éclairent l’autre modalité du regard sur lequel le film se construit : celle d’un observateur impavide, maintenant l’objet à distance. Ce qui indique que le moteur du rire s’est déplacé, qu’il n’est plus dans les corps et leurs émois – que le comique est désormais perception et non action.

Supplément au rire, la joie – on la trouvait condensée dans deux bijoux, films musicaux formant comme les deux termes du spectre du cinéma chanté. Une jolie vallée de Gaël Lépingle s’est fait avec le concours du chœur de Sittelles, qui a dû s’emparer d’une opérette composée par Julien Joubert sur un livret écrit par le réalisateur d’après Les trois mousquetaires. Pour décor, un village du Tarn laissé tel quel, avec ses salles associatives et leur mobilier de formica, ses habitations sans âge et sans ornements ; de même, les costumes, s’ils sont parfois agrémentés d’accessoires de pure convenance (telle épée ostensiblement farce et attrape, telle robe sans apprêt, non loin, dans leur conception, des canons du théâtre brechtien), sont avant tout tissés dans le quotidien. Film d’anti-reconstitution, qui se préoccupe moins de la vraisemblance historique que de l’adéquation du récit épique par excellence aux corps quelconques du contemporain. De là l’évitement des scènes de rixe a priori attendues pour un film de cape et d’épée, mais qui ici auraient lesté de pompe une mise en scène se voulant tout en légèreté ; elles ont été remplacées par le principe antique du chœur récitant, qui raconte les faits héroïques pour s’épargner d’avoir à les représenter mais surtout, ici, pour les restituer à ces anonymes. L’adieu à l’apparat n’est pas tant motivé par un souci de distanciation que par celui de retrouver une commune mesure entre les Gascons d’hier et d’aujourd’hui, pour rendre au peuple provincial une histoire que les Trônes culturels risqueraient de lui confisquer. Ce qui rend le ton enjoué et le cadrage allègre, débarrassé de cette pesanteur avec laquelle s’abordent trop souvent les classiques. La composition sonore est identiquement enlevée, guillerette, et côté livret plus d’une rime rigole. On pourrait épiloguer à l’envi sur l’effectivité politique de cette réappropriation faite de manière à ce que les corps ne soit pas embarrassés par le texte canonique dans lequel on les fait rentrer (l’opération est plutôt inverse : comment adapter le texte populaire ancien au nouveau corps populaire), et plus largement sur la possibilité ainsi établie d’un militantisme esthétique ne passant pas par la gravité du discours et le pathos du doigt pointé. Le film d’ailleurs expose de lui-même l’affect dans lequel il trouve sa raison d’être : le récit achevé, un bref entretien avec une des choristes éclaire les modalités nouvelles de l’émancipation par le chant, par la communauté du chœur palliant à la division salariale.

L’autre morceau musical donnait matière à une sorte d’ufologie esthétique – il y a des films extra-cinématographiques comme il y a, dit-on, des êtres extra-terrestres. Dreamistan de Benjamin Ilyasov ne correspondait à aucun continent connu du monde cinéma. Pour l’approcher, il faudrait dire qu’il s’agit du produit de l’hybridation improbable de Spring Breakers et de Sayat Nova, croisé au rejeton né des noces de Chapaev et de l’héroïne de La mélodie du bonheur. Pour milieu premier, les champs du Kazahkstan, où la jeune Aigul, bergère de son état, pousse à l’occasion la chansonnette. Un directeur de conservatoire qui passe justement par là l’enjoint à faire carrière sur les planches – ce qui, après moult péripéties, n’arrivera pas. C’est là le premier niveau du film, le conte décapité, la dure réalité sociale plombant les espérances de l’imaginaire. Ce dernier constitue le second plan, le rêve annoncé par le titre. Il surajoute à la fable sociale, close par un mariage sans avenir, la chaleur du désir et les paillettes de circonstance – des roses partout, des minois tendrement grotesques, une accélération continue du tempo et l’exubérance des expressions –, ainsi que les réquisits du genre : la bonne fée, qui plutôt que d’exaucer un vœu préfère enseigner les vertus de la résignation. Drame kazakh, conte rêvé : l’équation n’est pas révolutionnaire. Mais un troisième plan, difficile à nommer, vient brouiller le tableau pour le redéfinir. Disons : un documentaire sur l’imaginaire, sur une pluralité d’imaginaires plutôt : celui du conte de fée ; celui de l’art kazakh, discrètement inscrit en chaque point du plan (telle teinture, telle posture) ; celui des vidéos de mariage (scène géniale) ; celui du réalisme socialiste ; celui, voisin, que les soviétiques avaient produit à propos des minorités qu’ils avaient mises sous tutelle et qu’ils ne montraient justement que comme chantant et dansant, cigales arriérées aux côtés des fourmis communistes (un bref extrait d’un film d’après-guerre donne un indice dans ce sens) ; et la profusion de signes à l’écran laisse croire que peuvent s’y repérer encore quantité de ces traces fantasmatiques. Anthologie des clichés. Mais tout l’intérêt de Dreamistan tient dans le type de rapport critique qu’il instaure avec eux. Ce n’est nullement celui d’une distance toute intellectuelle ; la mise en valeur des structures de l’imaginaire passe plutôt par une adhésion sans retenue à ce qu’elles véhiculent. Pas la déconstruction, mais l’exaspération. D’où le rapport à Spring Breakers, qui interroge de la même manière l’iconologie de la débauche. D’où aussi que le dépiautage idéologique et le dessillement du regard ont pour condition une infinie jouissance esthétique et un transport de l’âme enfantine. C’est là un grand retournement. L’attitude critique, longtemps, s’est conçue comme recul et scalpel. On connaît la grammaire qui va avec : plans fixes, larges, lointains (pour le dire vite), et discours volontiers analytique. Dreamistan signale de ce point de vue le passage d’une esthétique du bistouri à une énergétique iconophile, parce que déjà déniaisée. Et que la comédie musicale soit en passe de devenir l’avant-garde de la nouvelle politique des images en gestation est, il faut le dire, une excellente nouvelle.

Cette voie par laquelle s’engouffre aujourd’hui le cinéma, un film l’aura cette année tracé avec des pneus épais : Les Mille et une nuits de Miguel Gomes. Par une belle métempsychose cinématographique, le réalisateur était présent sur le festival alors même qu’on y mettait au tombeau Oliveira en excavant ses films les plus rares – éloquent passage de relais. Gomes venait accompagner les deux derniers volets de la trilogie et se livrer à quelques réflexions lors d’une master class animée par Emmanuel Burdeau. Ce n’est pas vraiment le lieu ici de rendre compte de ce film qui pour une bonne part, et qu’on y adhère ou non, est encore au-devant de nous ; nous n’avons pas fini de faire le bilan de ce qu’il affirme et déplace. Mais on ne peut que noter qu’il n’est pas seul à suivre cette piste d’un réenchantement cinématographique qui soit en même temps démaquillé. De plus en plus de films s’essayent à cette alliance renégociée des puissances du conte émerveillé et du drame lucide, tentant d’enchanter sans occulter, voire de révéler en coloriant. C’est d’ailleurs seulement dans ces noces si singulières que peut réellement se brouiller la distinction bien réelle entre documentaire et fiction, qui ne sont pas des genres mais des modalités de rapport ; on a tôt fait d’abolir cette différence au nom d’une égalité ontologique des images, mais c’est oublier tout l’écart maintenu entre ces deux approches du réel à mettre en fable. Ils ne convergent qu’en ce point : la restitution d’une aura à des corps qui ailleurs en sont privés – opération de magnification, comme le dit en toute lettre la dernière partie du premier opus des Mille et une nuits. L’ancien cinéma critique entendait éclairer. Celui qui naît s’emploie plutôt à faire briller, mais sans lustrer ; à nimber sans napper, afin que la gloire qu’il génère conserve cette fragilité qui en fait la force. Le cinéma, on le sait, ne cesse d’interroger ses propres pouvoirs. Mais ce pouvoir ne peut que se confondre avec un impouvoir. C’est la conclusion qui se lit en creux dans les Mille et une nuits : si le cinéma peut réenchanter, c’est parce qu’il ne peut rien changer. Sauf à croire que la beauté est douée d’une effectivité historique, quand notre tradition en fait plutôt un lot de consolation.

Ce programme, Field Niggas de Khalik Allah l’appliquait rigoureusement. L’ancien photographe passé cinéaste arpente les corners de Harlem pour cueillir visages et paroles de SDF souvent junkies, souvent afro-américains aussi. La profession passée d’Allah se ressent dans le dispositif pour lequel il a opté : un découplage total des bandes visuelles et sonores (mais pas pour autant un déphasage – souvent les deux concordent, à défaut d’être synchrones) et des plans conçus comme autant d’instantanés photographiques légèrement mis en mouvement, souvent très brefs, majoritairement cadrés à l’épaule, parfois en pied, et toujours de nuit. Portraits d’êtres délabrés par la drogue et le harcèlement policier qu’il s’agit, dans la filiation d’une tradition américaine remontant à Walker Evans, de sublimer ou de célébrer, enfin d’en pointer la beauté qui se maintient envers et contre tout. Le brio du film tient au sens inné du rythme qu’a son « compositeur » (il l’est plus encore que cinéaste), qui mixe le phrasé tonique de ces êtres et les plans fastueux sur eux avec une intelligence de l’alternance et de la captation narrative venue tout droit du cinéma hollywoodien le plus classique. Sa limite tient au surcroît de présence qu’il s’accorde dans son film, de plus en plus à mesure qu’il s’avance vers sa fin, au risque de concurrencer ceux qu’il filme jusqu’à les satelliser. Sa parole surtout se fait envahissante et à l’occasion pontifiante, nourrie d’un œcuménisme à la longue un peu lourd et presque contradictoire avec le reste du film : tandis que ses compagnons de corners se plaignent de l’hygiénisme policier qui les voue au contrôle permanent, tandis que passe à l’écran une vidéo YouTube montrant une exaction des agents de la loi, lui serine l’antienne d’une fraternité absolue, sans reste, qui jure quelque peu avec l’autre pan du discours lui tourné vers la guerre sociale et le nouveau servage économique. Abdul & Hamza de Marko Grba Singh adoptait un tout autre rapport aux corps en péril, cherchant moins leur retour en majesté à l’image que la possibilité d’une évanescence synonyme de liberté. Ces deux migrants se dérobent au regard de la police dans des forêts serbes, et le film, pour mieux respecter leur inclination pour l’escamotage, se conçoit comme une longue partie de cache-cache. On ne verra que peu les migrants à l’écran, un peu au début, d’autres fois vers la fin, lorsqu’ils préparent la suite de leur périple. Autrement, l’image est dévolue au réalisateur lui-même, errant désœuvré dans des bois qui lui masquent sa proie (l’idée de chasse visuelle s’y métaphorise nettement), ou à quelques scènes apparemment lointaines, comme cette visite d’une tour à propos de laquelle un guide indique qu’elle cacha des résistants (excès interprétatif, peut-être, que cette association migrants / résistants, relayée par l’usage de « The Partisan » de Leonard Cohen et l’insertion drôlatique d’un extrait du jeu vidéo l’Odyssée d’Abe : si les deux sont en butte au pouvoir policier, c’est dans des mesures toutes différentes). Mimer l’échec de la traque semble être le projet esthétique d’Abdul & Hamza. Geste strictement inverse à celui de Field Niggas, avec lequel il partage néanmoins un même problème : comment filmer un corps qui n’existe aux yeux du public que parce qu’il est considéré comme nuisible.

Pour terminer, deux films sur lesquels les mots glissent mais qu’on se doit de signaler tant ils bouleversent. Photos d’identification, d’Anita Leandro, ravive les souvenirs des tortures naguère exercées par la junte militaire au Brésil. Fragment d’histoire peu connu dans nos contrées, et dont il reste pourtant des archives et des témoins que Leandro convoque avec une sobriété douloureuse. Les preuves s’agencent autour de quatre suppliciés, l’un mort dans les mains de ses bourreaux, l’autre suicidée par après, les deux derniers venant à l’image commenter les archives photographiques de la police. Ne viennent sous la plume que des mots convenus : justesse, délicatesse (dans le rapport aux témoins martyrs), subtilité (dans la citation des preuves et l’entremêlement des registres de mémoire). Aussi, le film n’appelle pas d’exégèse, ne donne rien à interpréter ; c’est plutôt par sa retenue et sa réduction à la simplicité la plus épurée qu’il est si puissant – et il l’est terriblement, avec aussi toute l’atrocité que comporte ce mot. L’autre film, Schicht d’Alex Gerbaulet, a par ailleurs reçu le prix du premier film. Objet parfait, dans la plus grande tradition klugo-farockienne (Philipp Scheffner en a d’ailleurs pris en charge le montage). Pour matière, l’histoire de Salzgitter, ville minière autrefois sous la houlette de Göring puis ville ouvrière supposément modèle et finalement sinistrée, à quoi s’ajoute un fonds d’archives privées. L’argument est celui, connu mais porté ici à un degré de maîtrise rarement atteint, de la remontée géologique ou de la sédimentation historique, qui fait que n’importe quel jardin allemand comprend toutes les strates de l’histoire la plus effroyable (d’où, tout du long, le lancinant thème minier). Ce que le film a en propre, c’est un certain rythme de montage particulièrement véloce et abrupt, dicté par les scansions d’une voix-off friande de phrases averbales. Ce qui le rend mesmérisant, comme disent les saxons.