Allan Sekula, La Photographie, entre Travail et Capital (3)

L’Emergence du Langage Iconique du Capitalisme Industriel

La photographie a hérité du rôle assigné à l’illustration dans L’Encyclopédie, et elle l’a transformé. Le médium était à ses débuts fréquemment loué comme un « langage universel », comme le nouveau parangon de la représentation scientifique. Ainsi que je l’ai suggéré au début de cet essai, la photographie promettait un inventaire ou un archivage des apparences, apparences prises « directement de la nature ». Par conséquent, son triomphe supposait de changer la vérité « visuelle », tant dans les quantités produites que dans sa qualité propre. En quoi la photographie pouvait-elle prétendre à la vérité ? Généralement, l’enthousiasme pour la vérité photographique était de nature baconien : les photos étaient vues comme le mouvement empirique initial d’un processus inductif. Contrairement aux illustrations faites à la main de L’Encyclopédie, qui étaient pour la plupart des modèles généralisés ou idéalisés, basés sur une observation empirique directe, les photos gardaient invariablement la trace des objets et des événements. Les processus d’échantillonnages empiriques ou les mises en scène théâtralisantes étaient probablement les seuls exemples véritablement typiques d’images photographiques de l’époque. Comme le philosophe américain Charles Sanders Peirce l’a indiqué, les photos sont des traces physiques de leurs objets ; c’est-à-dire qu’elles appartiennent à la catégorie des signes indiciels, signes qui sont liés par une relation de causalité physique à leurs objets.[11][11] Charles Saunders Peirce, Philosophical Writings of Peirce, edited by Justus Buchler, (New York, 1955), pp. 99-119. Peirce a développé trois “trichotomies” de signes. La seconde de ces classifications répartit les signes en “icônes”, “indices” et “symboles”. Les icônes montrent les qualités de l’objet : un dessin, par exemple, serait une icône. Les indices montrent les qualités d’un objet, tout en étant physiquement affectés par, ou connectés à, cet objet : une photographie serait donc un indice (tout en étant aussi, dans la plupart des cas, une icône). Un symbole, enfin, prend son sens en vertu des règles ou des conventions en vigueur. Le langage verbal, dans le système de Peirce, entrerait ainsi dans la catégorie symbolique. Peirce explique que “les icônes et indices n’affirment rien. Si une icône vient à être interprétée par une phrase, cette phrase n’en est qu’un “mode potentiel”, ce qui, en réalité, “suppose une figure à trois côtés”. En effet, si un indice est interprété de cette manière, il le sera sur un mode nécessairement impératif, ou exclamatif, comme “Regarde ça !” ou “Fais attention !”. Pour Peirce, seuls les symboles pourraient porter un sens sur le mode “déclaratif”. (p. 111) La sémiotique de Peirce a eu un impact important sur la récente critique photographique aux Etats-Unis, en premier lieu sur l’œuvre de Rosalind Krauss. Voir ses “Notes on the Index : American Art in the 70s”, October, Nos. 3 and 4, Spring and Fall, 1977. A cause de cette propriété indicielle, les photos reposent fondamentalement sur la contingence, même si des contextualisations et interprétations ultérieures pourraient cacher, voire dénier, cette contingence originelle.

Dans une culture convaincue par le modèle inductif de la raison scientifique, la plaque photographique a été perçue comme la rencontre concrète de la nature et de la science ; c’était une réception préalable, et physiquement directe, de la nature. Comme porteuse de vérité, la photo exhibait une double autorité paradoxale, une autorité attribuée tant à la « nature » qu’à la « science ». L’appareil s’appropriait la nature pour la science, et ce par des moyens scientifiques ; mais contrairement aux autres machines, il était passif, réceptif. La photographie, comme pratique culturelle, pouvait donc signifier tant la domination que la préservation de la nature. L’appareil pouvait préserver les vestiges d’un monde préindustriel, tout en incarnant l’essence même du progrès technologique. La photographie pouvait offrir à son audience de la moitié du XIXe siècle tant le passé que le futur. La nature (et avec elle le passé) pouvait être restaurée dans une complétude imaginaire par les moyens synthétiques de la perspective mécanique, établie par la lentille et la surface sensible. Ou alors, la nature pouvait être soumise à la logique de l’analyse ; fragmentée, disséquée, mesurée. La tension entre ces deux possibilités – entre le romantisme et le scientisme – imprègne le discours photographique.

La description que propose Daguerre de ses inventions est instructive : « Le DAGUERREOTYPE n’est pas vraiment un instrument qui sert à dessiner la Nature ; au contraire, c’est un procédé chimique et physique qui lui donne le pouvoir de se reproduire elle-même. »[22][22] Louis Jacques Mandé Daguerre, “Daguerréotype,” (1839) in Helmut and Alison Gernsheim, L.J.M. Daguerre: The History of the Diorama and the Daguerreotype, (New York, 19681, p. 81. Ce qui grandissait avec ce medium, c’était une culture, une nature déchiffrable, une nature reconstituée, re-présentée comme langage. Pour beaucoup des premiers observateurs, la photographie était un langage qui surpassait tous les autres moyens de représentation, précisément à cause de sa transparence, son « identité d’aspect » avec son objet. Dans l’une des premières descriptions du daguerréotype, écrite en 1840, Edgar Allan Poe argumentait en ce sens :

« Tout langage échoue à donner une juste idée de la vérité ; rien d’étonnant si nous songeons que que la source de la vision elle-même en est ici le dessinateur. En nous imaginant la netteté avec laquelle un objet est réfléchi par un miroir vraiment parfait, peut-être nous approchons autant de la réalité qu’il est possible. Car, en vérité, la plaque daguerréotype est infiniment (nous utilisons le terme à bon escient) est infiniment plus précise en sa représentation qu’aucune peinture faite de main d’homme. Si nous examinons un ouvrage d’art ordinaire, à l’aide d’un puissant microscope, toute trace de ressemblance à la nature disparaît, mais l’examen le plus approfondi d’un dessin photogénique révèle une vérité plus absolue encore, une identité d’aspect plus parfaite avec la chose représentée. Les variations d’ombre et les dégradés de perspective, tant linéaire qu’aérienne, sont ceux de la vérité elle-même dans le superlatif de sa perfection. »[33][33] Edgar Allan Poe, “The Daguerreotype“, Alexander’s Weekly Messenger, (January 15, 1840), p. 2, reprinted in Alan Trachtenberg, editor, Classic Essays on Photography, (New Haven, 1980), p. 38.

Une fois capturée dans son infinité, cette nature pouvait alors être sujette à l’analyse. Poe concluait son article en suggérant que « parmi les avantages évidents » de ce nouveau medium résidait la possibilité de la mesure : « des hauteurs à l’altitude inaccessible peuvent être en bien des cas immédiatement vérifiées, depuis qu’il nous est offert une absolue perspective des objets en situation. »[44][44] Ibid. p. 38.

Poe semble avoir emprunté cette déclaration à François Arago, qui souligna le potentiel de ce qu’on appellera plus tard la photogrammétrie, ou arpentage (survey-plotting), basée sur des photos, dans son rapport de 1839 à la Chambre des Députés sur les vertus de l’invention de Daguerre. Le jugement d’Arago sur l’objectivité et l’utilité de la photographie était exemplaire en bien des points et faisait fréquemment écho aux autres promoteurs de la photographie. Il accueillit la photographie comme une accélération et un affinage du projet encyclopédique :

« Pour copier les millions et millions de hiéroglyphes qui couvrent, même à l’extérieur, les grands monuments de Thèbes, de Memphis, de Karnak, etc., il faudrait des vingtaines d’années et des légions de dessinateurs. Avec le Daguerréotype, un seul homme pourrait mener à bonne fin cet immense travail. (…) Les images photographiques étant soumises dans leur formation aux règles de la géométrie, permettront, à l’aide d’un petit nombre de données, de remonter aux dimensions exactes des parties les plus élevées ; les plus inaccessibles des édifices. »[55][55] Francois Arago, « Rapport sur la photographie », (“Report”, in Josef Maria Eder, History of Photography, translated by Edward Epstean, (New York, 1945), pp. 234-235.)

Après un interlude où il s’en remettait à l’autorité du peintre Paul Delaroche pour une opinion quant à l’utilité de la photo pour les arts, Arago en revint à la même forme plus abstraite de la mesure : la photométrie. Pour Arago, qui était physicien et astronome, c’était la première méthode pratique pour comparer les intensités lumineuses avec un certain degré de rigueur et de constance :

« N’hésitons pas à le dire, les réactifs découverts par M.Daguerre hâteront les progrès d’une des sciences qui honorent le plus l’esprit humain. Avec leur secours, le physicien pourra procéder, désormais, par voie d’intensités absolues : il comparera les lumières par leurs effets. »[66][66] Ibid. p. 238.

Avec cette proposition, qui pourrait sembler bien terne à ceux d’entre nous qui sont habitués à considérer la photographie comme un medium qui produit des images, l’enthousiasme d’Arago devint illimité. Son habileté a été de démontrer que les applications scientifiques futures de la photographie étaient impossibles à prévoir, mais qu’elles iraient probablement bien au-delà de nos croyances.

En bon physicien, Arago accueillit la photographie comme un nouvel instrument pour la mathématisation de la nature. Ses commentaires sur la photométrie suggèrent qu’il était capable d’isoler conceptuellement, et même de privilégier les propriétés indicielles de la photo, entrevoyant un rôle pour ce nouveau medium qui était totalement indépendant de toute fonction iconique ou de fabrication d’image (picture-making). Les photométries mises à part, c’était un medium visuel duquel pouvaient être extraites des données mathématiques exactes, ou, comme l’a noté Arago, un medium « dans lequel les objets conservaient mathématiquement leurs formes. »[77][77] Arago, « Lettre à Duchâtel », (June, 1839) in Gernsheim, L.J.M. Daguerre, p. 91. La photographie accomplissait doublement le rêve des Lumières d’un langage universel : le langage mimétique universel des images livrait une vérité plus grande, une vérité qui pouvait être exprimée dans le langage universel abstrait des mathématiques. Malgré sa contingence désordonnée, la photographie pouvait s’accommoder à la vision galiléenne d’un monde vu comme « un livre … écrit dans le langage des mathématiques. »[88][88] Cité dans A. Rupert Hall, From Galileo to Newton, (New York, 1963), p. 84.

Dans un autre commentaire précoce sur la photographie, la notion de nature mathématisée photographiquement prenait un caractère explicitement économique. Le physicien, poète et essayiste américain Oliver Wendell Holmes a proposé une grande archive encyclopédique, une bibliothèque globale d’images échangeables. Pour lui, le sens et la valeur d’une photo résidaient en dernière instance dans son caractère échangeable, son inclusion à l’intérieur de cette archive globale qui traduisait tout ce qu’il y avait à voir, toutes les vues possibles, dans des relations d’équivalences formelles (et mathématiques). Holmes considérait la photographie comme une technique dénudant (stripping) la matière de ses formes, et prévoyait « une monnaie universelle de ces billets (…) que le soleil a gravé pour la grande Banque de la Nature. »[99][99] Oliver Wendell Holmes, “The Stereoscope and the Stereograph,” Atlantic Monthly Ill, No. 20, June 1859, p. 748. Métaphoriquement, il faisait la connexion entre la représentation photographique, la quantification et l’échange de marchandises. La photographie soumettait le monde à une logique uniforme de représentation, tout comme le marché global de l’économie la soumettait à une logique uniforme d’échanges. Holmes écrivait en 1859. Huit ans plus tard, Marx publiait son analyse de la logique jusque-là obscure des relations d’échanges capitalistes. Avec l’aide de Marx, nous pouvons comprendre que ce que Holmes proposait était un système de communication qui reflétait la logique du fétichisme de la marchandise. Tout comme la valeur d’échange était éclipsée par la valeur marchande, la forme même du signe photographique venait éclipser la contingence de son référent. Comme la marchandise (et en effet, c’était une marchandise), la photo paraissait avoir « une vie propre ». Holmes l’a noté avec un optimisme caractéristique de son époque et de sa classe : « Maintenant que nous avons obtenu le fruit de la création, il nous faut prendre garde à ne pas nous étrangler avec le noyau. »[1010][1010] Ibid. Voir aussi Karl Marx, Capital, Vol. I, pp. 163-177. Pour une lecture plus développée de l’équation de Holmes entre la photographie et l’argent, voir mon essai « Trafic dans la Photographie », in Allan Sekula, Ecrits sur la photographie : 1974-1986, Beaux-arts de Paris les éditions, 2013.

Les arguments d’Arago et Holmes indiquent que la photographie a été rapidement absorbée dans ce que le sociologue allemand Georg Simmel appela en 1900 le « caractère calculateur des temps modernes. »[1111][1111] Georg Simmel, The Philosophy of Money, translated by Tom Bottomore and David Firisby, (London, 1978), pp. 443-446. Mais la photographie n’était pas seulement promue en instrument positiviste pour pousser plus loin la mathématisation du monde. Elle n’était pas non plus qu’une machine encyclopédique pour établir une archive globale du savoir et un système universel de communication. Tout naturellement, la photographie embrassa aussi les termes utilitaristes : les termes des calculs sociaux des plaisirs et des disciplines. En Angleterre plus spécifiquement, les premiers promoteurs de la photographie entonnèrent en choeur le refrain benthamien. Ils y virent une machine pour diffuser le bonheur à l’échelle des masses, allant dans le sens de la fameuse phrase de Jeremy Bentham : « Le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. »[1212][1212] Jeremy Bentham, “A Fragment on Government:’ (1776) in Mary Peter Mack, editor, A Bentham Reader, (New York, 1969), p. 45. La photographie, et plus particulièrement le portrait photographique, ont été accueillis comme un instrument d’amélioration sociale. Jane Welsh Carlyle exprima des espoirs caractéristiques en 1859, quand elle décrivit la photographie de portrait bon marché comme un palliatif social :

« Béni soit l’inventeur de la photographie, je le place au-dessus de l’inventeur du chloroforme ! Il a donné plus de plaisir positif à la pauvre humanité souffrante que tout ce qui a été « projeté » de mon temps ( …) Cet art, par lequel même les pauvres peuvent posséder des portraits ressemblants de leurs chers absents. »[1313][1313] Cité dans Helmut et Alison Gernsheim, The History of Photography, (New York, 1969), p. 239.

Aux Etats-Unis, des affirmations utilitaristes similaires mais plus ambitieuses furent proclamées. Un célèbre photographe portraitiste, Marcus Aurelius Root, publia un traité de la longueur d’un livre sur la photographie, intitulé The Camera and the Pencil, en 1864. Le manuel décousu de Root est intéressant pour de nombreuses raisons. Écrivant dans un pays dénué d’archive culturelle monumentale, il avait pu affirmer sans complexe que la photographie appartenait aux Beaux-Arts. Pour Root, la photographie ne faisait pas que disséminer des éclats de la haute culture par les moyens de la reproduction, elle était aussi un art de plein droit. En outre, Root proposa un canon formel pour la pratique du portrait commercial, jonglant allègrement avec les arguments de l’interprétation physionomique des caractères, auxquels il ajoutait son approche pratique de la flatterie. Mais le plus intéressant pour notre propos est l’attention constante de Root aux effets moraux de la photographie. Comme Carlyle, il insistait sur ses effets salutaires sur la vie des familles ouvrières. La photographie apportait par procuration l’expérience des voyages, et par là le moyen d’un éveil culturel pour la classe laborieuse, de telle sorte que, par exemple, « toutes les formes et diversités de la sublimité et de la beauté naturelle » puissent être « examinées dans leurs plus minutieux détails par le travailleur, entouré de sa famille au coin du feu. » Les photos de famille resserraient les liens sentimentaux dans une nation de migrants. Cette « affection primale pour son foyer » servait une fonction de cohésion sociale. Root déclarait dans une veine typiquement américaine : « une nation n’est vertueuse et unie qu’à condition que les foyers qui la composent soient bien ordonnés et liés ensemble par une considération mutuelle. » De plus, les portraits largement diffusés des grands personnages rempliraient la vie quotidienne d’un véritable défilé d’exemples moraux.[1414][1414] Marcus A. Root, The Camera and the Pencil, (Philadelphia, 1864), pp. 413-414.

Après avoir répertorié ces fonctions familiales, Root se mit à lister les applications scientifiques et industrielles, effectives ou potentielles, de la photographie, allant de l’illustration de spécimens scientifiques à la production de publicités pour « machineries, monuments mortuaires, et une multitude d’autres articles encore. » Il revint alors à la surveillance industrielle (supervision) et à la reconnaissance militaire :

« L’ingénierie civile, le travail des mines, et toutes les opérations pourraient profiter largement de la photographie. … Dans la construction de la Grande Voie Ferrée du Canada, il se dit que les ingénieurs en chef de Grande Bretagne étaient capables de superviser les travaux, sans quitter leur maison. En période de guerre, l’appareil-photo est diversement utile en prenant des vues des fortifications, ou d’autres lieux qui pourraient être attaqués, et en exposant les effets du feu des canons sur les brèches ; en donnant une représentation correcte des difficultés sur chaque route traversée par les troupes ; ou en obtenant, depuis un ballon, une vue des forces ennemies. »[1515][1515] Ibid. pp. 419-420.

En effet, les premières applications sophistiquées de la photographie pour des problèmes d’ingénierie semblent avoir été réalisées dans des contextes militaires. Des ingénieurs militaires français ont développé des méthodes photogrammétriques pratiques dans le courant des années 1850. L’un – au moins – des nombreux ouvrages publiés sur la « topographie militaire » ou la « reconnaissance topographique » de cette période vérifiait la prédiction d’Arago de 1839 quant à la valeur de la précision mathématique du nouveau médium.[1616][1616] Voir Eder, History of Photography, Chapter LV, “Photogrammetry,” pp. 398-402. Voir aussi Jean Pierre Edouard Pate, Application de la photographie à la topographie militaire, (Paris, 1862). Les photographies semblent aussi avoir joué un rôle dans le transfert des technologies militaires du Continent vers les Etats-Unis. Les photographies réalisées en 1855 en Crimée par James Robertson furent reproduites en lithographies dans un volume américain très élaboré, intitulé The Art of War in Europe.[1717][1717] U.S. Military Commission to Europe, Report on the Art of War in Europe by Colonel R. Delafield, U.S.A., (Washington, 1861). Ces plaques lithographiques de fortifications intactes ou démolies étaient indexées dans des cartes et des diagrammes structuraux. L’auteur de ce texte était un attaché militaire, major dans le Corps des Ingénieurs. Cette somme tirant les leçons des armées européennes technologiquement supérieures fut publiées, de façon forte à propos, en 1861.

Ayant fait l’éloge de la photographie pour sa capacité à faire de la politique par des moyens inédits, Root, notre portraitiste américain, revint à son genre de prédilection :

« L’ordre public semble assez (…) garanti par l’usage tardivement adopté de la prise de portraits photographiques de tous les criminels condamnés. (…) De telles personnes auront bien du mal à reprendre leurs carrières criminelles, quand leurs visages et aspects généraux seront familiers de tous, et spécialement du regard aiguisé des détectives de police. »[1818][1818] The Camera and the Pencil, pp. 420-421.

L’utilitarisme de Root refermait ainsi son cercle parfait. Commencé avec les plaisirs esthétiques abordables et les leçons de morale, il prit fin avec l’équivalent photographique de cet exemple-type de machine sociale utilitariste : le Panopticon. Le Panopticon, ou Maison d’Inspection, était une proposition de Jeremy Bentham, rédigée en 1787, pour un système architectural de discipline sociale, applicable aux prisons, usines, hospices, asiles ou écoles. Le principe opératique du Panopticon était la surveillance totale et perpétuelle ; incapable de voir à l’intérieur de la tour centrale d’observation, les détenus étaient forcés d’assumer le fait qu’ils pouvaient être surveillés en permanence. (Comme l’a remarqué Thomas Hobbes plus d’un siècle auparavant, « la réputation du Pouvoir est le Pouvoir ».)[1919][1919] Thomas Hobbes, Leviathan (1651), GB. Macpherson, (London, 1968), p. 150. Les effets salutaires de ce programme ont été claironnés par Bentham dès la fameuse remarque inaugurale de son projet :

« Mœurs réformés – santé préservée – industrie revigorée – enseignement diffusé – charges publiques allégées – économie assise, pour ainsi dire, sur un roc – tout cela grâce à une simple idée d’architecture. »[2020][2020] Jeremy Bentham, Panopticon ; or The Inspection House (1787) in The Works of Jeremy Bentham, Vol. IV, edited by John Bowring, 1843, p. 39.

Avec Bentham, le principe de surveillance, que nous avons vu sous une forme embryonnaire dans les écrits d’Agricola, prend un caractère explicitement industriel-capitaliste. Pour lui, même les prisons devaient fonctionner comme des établissements faisant du profit, basés sur la sous-traitance privée du travail contraint. A l’intérieur du Panopticon, chaque espace, chaque opération, et chaque action humaine devaient être ajustés à la logique de l’efficacité.[2121][2121] Voir Gertrude Himmelfarb, “The Haunted House of Jeremy Bentham”, in Victorian Minds, (New York, 1968), pp. 32-81. Voir aussi Michel Foucault, “Panopticism”, in Discipline and Punish: The Birth of the Prison, translated by Alan Sheridan, (New York, 1977, pp. 195-228) / “Panoptisme”, Surveiller et punir, 1975, Tel Gallimard, 2016, pp. 228-264.

Ainsi la photographie n’a pas simplement hérité et « démocratisé » les fonctions honorifiques de l’art du portrait bourgeois. La photographie a servi à introduire le principe du panoptisme dans la vie quotidienne. Chaque portrait s’inscrivait implicitement dans une hiérarchie sociale et morale. Les sentiments individuels, appartenant normalement à la sphère privée, comme la contemplation et l’échange de regards avec l’être aimé, prenaient désormais place à l’ombre de deux autres regards, publics ceux-là : un regard vers les haut, tournés vers ses « supérieurs » ; et un regard vers le bas, vers ses « inférieurs ». Qui plus est, la photographie pouvait promouvoir une mobilité imaginaire à l’intérieur de cette hiérarchie ; s’en servant pour honorer les sans-honneur en leur garantissant la dignité momentanée d’une pose délibérée et isolée.[2222][2222] Sekula reprend cet argument dans « Le Corps et l’archive », Ecrits sur la photographie, op. cit., p. 235, NdT.

Si je me suis arrêté sur Marcus Aurelius Root un long moment, c’est parce que le programme utilitariste qu’il a décrit est essentiellement celui qui caractérise l’institution de la photographie telle qu’elle s’est imposée dans la culture de masse. En un sens, il a décrit le paradigme du réalisme photographique le plus courant, un réalisme qui mêle sentimentalisme et instrumentalisme, liant ensemble bonheur familial, discipline sociale et foi dans la science. Une telle unité est fragile et porteuse de contradictions.

A nouveau, je tiens à souligner le caractère industriel de ce système de réalisme, son ancrage fondamental dans une production mécanisée à large échelle, et pas seulement celle du matériel photographique, mais des photographies elles-mêmes. Les premiers observateurs de l’industrie du portrait photographique américain parlaient de « fabriques » de daguerréotypes à New York. Dans ces établissements, le procédé de tirage de portrait était en effet soumis à une ligne d’assemblage proche de la division du travail.[2323][2323] Voir John Werge, “Rambles Among the Studios of America” (1865), The Evolution of Photography, (London, 1890), pp. 200-201. Pour une histoire de l’industrie photographique au XIXe siècle aux Etats-Unis, voir Reese Jenkins, Images and Enterprise: Technology and the American Photographic Industry, 1839 to 1925. (Baltimore, 1975). Le triomphe de la représentation photographique peut être vu comme un exemple particulier des transformations économiques plus générales du XIXe siècle. Exactement comme le mode de production artisanal laissa place à ce que Marx a appelé la « machinofacture », la photographie en vint à supplanter le dessin à la main, la peinture et la gravure comme formes dominantes de la culture visuelle. La photographie mécanisa d’abord l’acte primaire de représentation, avant de mécaniser les moyens de la reproduction picturale. Ce remplacement de l’ouvrage pictural fait main ne fut complet qu’après le développement de la vitesse de reproduction photo-mécanique, à la fin des années 1890.

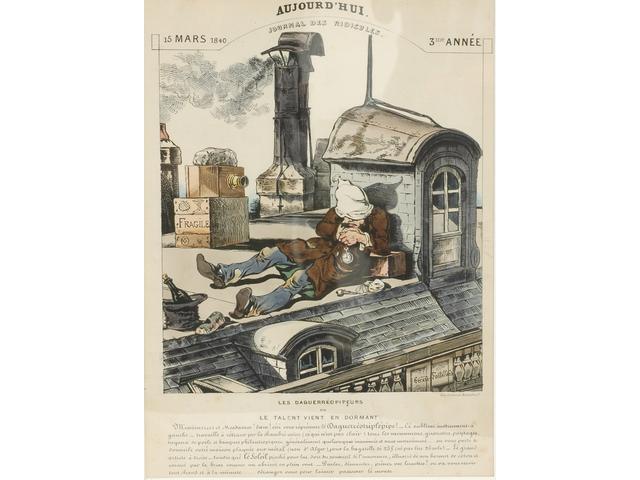

L’avènement de la photographie rencontra des résistances sur plusieurs fronts. Charles Baudelaire afficha des sentiments élitistes, quasi-aristocratiques et bohèmes, qu’il exprima très bien : « cela tombe sous le sens que l’industrie, faisant irruption dans l’art, en devient la plus mortelle ennemie. »[2424][2424] Charles Baudelaire, “The Modern Public and Photography” in Classic Essays on Photography, p. 88. Il s’agissait de la recension par Baudelaire du Salon de 1859 ; elle a été publiée dans Le Boulevard, September 14, 1862. La photographie généra aussi une résistance artisanale distincte. Honoré Daumier et Gérard Fontallard produisirent des caricatures accueillant la photographie comme un art de fainéants et d’imbéciles. Tous deux la regardaient comme un exercice passif. Fontallard dépeignit un daguerréotypiste s’endormant pendant la longue durée du temps d’exposition, une montre dans sa main ; on pouvait lire en légende : « Le talent vient en dormant. »[2525][2525]  Aujourd’hui, 15 Mars 1840. Daumier produisit une lithographie d’un photographe et de son client attendant durant l’exposition. Sa légende disait : « La patience est la vertu des ânes. »[2626][2626]

Aujourd’hui, 15 Mars 1840. Daumier produisit une lithographie d’un photographe et de son client attendant durant l’exposition. Sa légende disait : « La patience est la vertu des ânes. »[2626][2626]  Le Charivari, 2 juillet 1840. La réponse des défenseurs de la photographie fut de glorifier le caractère mécanique du medium quand la vérité était le but visé, et de réprimer ce caractère quand c’était l’esthétique que l’on affirmait. En un sens, la culture dominante de la photographie généra son propre déni et son propre alibi.

Le Charivari, 2 juillet 1840. La réponse des défenseurs de la photographie fut de glorifier le caractère mécanique du medium quand la vérité était le but visé, et de réprimer ce caractère quand c’était l’esthétique que l’on affirmait. En un sens, la culture dominante de la photographie généra son propre déni et son propre alibi.

Le portrait bourgeois, dans la galerie ou le studio, au XIXe siècle, ouvrait un espace délibérément anti-industriel, une combinaison du musée, du salon et de l’église séculaire : rempli d’ornements, presque rococo dans son embellissement décoratif. Les « meilleures » galeries mettaient en évidence, à travers leurs publicités, leurs décorums et leurs produits finis, un savoir-faire artisanal et une patience réconfortante, ce qui distinguait leurs services des opérations ouvertement industrielles des galeries fréquentées par les classes inférieures. L’espace de la galerie promettait un épanouissement imaginaire, une complétude expressive de son ego social. Le temps contenu dans l’un de ces cérémonieux portraits était distinct du temps industriel et commercial. En 1851, un écrivain français décrivait l’opulence des studios américains et allait jusqu’à insinuer une sorte de relation entre le portrait photographique et la vie de tous les jours.

« Tout y est réuni pour distraire l’âme du visiteur de ses préoccupations pénibles et donner à son visage une expression de calme et de bonheur. Le manufacturier, le médecin, l’avocat, le marchand et l’homme politique même y oublient le tracas des affaires. – Le moyen, après cela, de marchander son portrait à de pareils enchanteurs ? » [2727][2727] La Lumiere, v. 1, p. 138 (1851) cité dans Robert Taft, Photography and the American Scene, (New York, 1938), p. 76.

Le portrait a figuré une sorte de temps suspendu, au sein de ce que Thorstein Veblen qualifia de « loisir ostentatoire »[2828][2828] Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class, pp. 35-67 / Théorie de la classe de loisir, Trad. de l’anglais (États-Unis) par Louis Évrard, Collection Tel (n° 27), Gallimard,1970., un loisir qui rappelait dans ses valeurs la civilisation pré-industrielle.

Jusqu’à l’avènement du modernisme photographique dans la seconde décennie du XXe siècle, les photographes les plus ambitieux culturellement évitaient soigneusement l’iconographie industrielle, préférant à la place le pastoral, le baroque, le sentimental, et l’individualisme romantique du portrait. (Les photos de bateaux à vapeur, de dirigeables ou d’aéroplanes d’Alfred Stieglitz marquent un tournant dans la conscience que la photographie d’art avait d’elle-même.)[2929][2929] Ces photos furent publiées dans ensemble dans Camera Work, 36:5, Octobre 1911. Voir mon essai “On the Invention of Photographic Meaning” Artforum Vol. XIII, No. 5, January 1975, pp. 36-45. / “Sur l’invention du sens en photographie”, in Ecrits photographiques, op. cit. Depuis que la photographie a automatisé le travail manuel de la représentation visuelle, ainsi qu’une bonne partie de travail intellectuel (c’est-à-dire, le travail intellectuel de la construction en perspective), la figure du génie artistique a du être reconstruite. D’un côté, on a essayé de réintroduire l’artisanat photographique en s’appropriant les méthodes et le style de présentation de la peinture. D’un autre côté, et c’était la tendance moderniste, le travail artistique allait être considéré comme une entreprise d’abord intellectuelle, plus ou moins indépendante de l’habileté manuelle. Priorité était accordée à la vision désincarnée, sur les compétences manuelles et techniques. Mais sur ce point, nous nous éloignons de notre histoire.[3030][3030] Sur ce point, voir “Défaire le modernisme”, Écrits photographiques, op. cit., NdT.

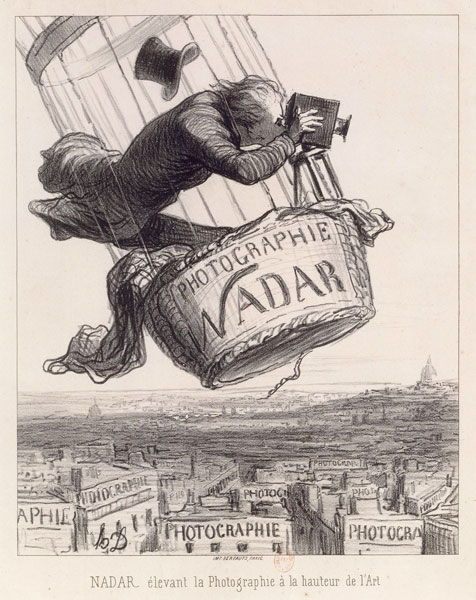

Restons-en, pour le moment, au travail de représentation photographique. Que peut-on dire à propos de la représentation photographique du travail, et particulièrement, du travail mené sous terre ? Peut-être les toutes premières photographies souterraines ont-elles été prises par Nadar, dans les égouts et catacombes de Paris, en 1861. Nadar allia une ambition esthétique sérieuse avec une certaine bravade technologique et un flair pour la publicité. Dans une lithographie célèbre et quelque peu ironique, Daumier dépeignit Nadar « élevant la Photographie à la hauteur de l’Art », tandis qu’il photographiait Paris depuis un ballon flottant au-dessus de la cité, chargé de tout son attirail.[3131][3131]  Le Boulevard, 25 Mai 1862. Nadar semble avoir constamment cherché à atteindre les limites technologiques de la représentation photographique en reliant l’appareil à de nouveaux moyens de transport ou de nouvelles sources d’éclairage : avant qu’il ne se fasse une réputation d’aéronaute, il descendit dans les souterrains avec des lampes électriques, photographiant d’abord les égouts de la ville, lesquels avaient été rebâtis, lors de la reconstruction de Paris par Haussmann.[3232][3232] Voir David H. Pinkney, Napoleon III and the Rebuilding of Paris, (Princeton, 1958), pp. 127-150. Voir aussi Nadar, “Paris, souterrain”, Quand j’étais photographe, (Paris, 1899), pp. 99-129. Ensuite, Nadar photographia les catacombes. Ses projets souterrains semblaient avoir été planifiés dans un esprit publicitaire ; les catacombes allaient devenir une importante attraction touristique au moment de l’Exposition Parisienne de 1867. Les photographies des égouts peuvent aisément être lues comme les expressions picturales d’un optimisme technologique : l’arc galvanique illuminait l’architecture souterraine d’une nouvelle hygiène urbaine. L’électricité elle-même pouvait être accueillie comme une force hygiénique. Les images des catacombes sont un petit peu plus complexes. Peut-être ne pouvait-on pas trouver métaphore plus évidente que cette nécropole pour signifier le vieux Paris, qui avait été rasé pour laisser la place au « Paris touristique »[3333][3333] Cette phrase de Marx est issue d’un passage portant sur le “vandalisme” d’Haussmann. Karl Marx and Friedrich Engels, Writings on the Paris Commune, edited by Hal Draper, (New York, 197l), p. 94.. Clairement, les catacombes étaient un spectacle, mais un spectacle joué sur un mode sublime, empli de ténèbres et de mort. L’arc électrique de Nadar apportait une illumination à l’intérieur de cet espace, bannissant, ou au moins domestiquant le sublime, le repoussant dans l’ombre. Ses images, comme les plaques de L’Encyclopédie, figurent ce que Barthes a appelé « un monde sans peur. »[3434][3434] Barthes, “The Plates of the Encyclopedia“, p. 28 Dans cette optique on peut rappeler le commentaire résolument matérialiste de Diderot sur le sublime :

Le Boulevard, 25 Mai 1862. Nadar semble avoir constamment cherché à atteindre les limites technologiques de la représentation photographique en reliant l’appareil à de nouveaux moyens de transport ou de nouvelles sources d’éclairage : avant qu’il ne se fasse une réputation d’aéronaute, il descendit dans les souterrains avec des lampes électriques, photographiant d’abord les égouts de la ville, lesquels avaient été rebâtis, lors de la reconstruction de Paris par Haussmann.[3232][3232] Voir David H. Pinkney, Napoleon III and the Rebuilding of Paris, (Princeton, 1958), pp. 127-150. Voir aussi Nadar, “Paris, souterrain”, Quand j’étais photographe, (Paris, 1899), pp. 99-129. Ensuite, Nadar photographia les catacombes. Ses projets souterrains semblaient avoir été planifiés dans un esprit publicitaire ; les catacombes allaient devenir une importante attraction touristique au moment de l’Exposition Parisienne de 1867. Les photographies des égouts peuvent aisément être lues comme les expressions picturales d’un optimisme technologique : l’arc galvanique illuminait l’architecture souterraine d’une nouvelle hygiène urbaine. L’électricité elle-même pouvait être accueillie comme une force hygiénique. Les images des catacombes sont un petit peu plus complexes. Peut-être ne pouvait-on pas trouver métaphore plus évidente que cette nécropole pour signifier le vieux Paris, qui avait été rasé pour laisser la place au « Paris touristique »[3333][3333] Cette phrase de Marx est issue d’un passage portant sur le “vandalisme” d’Haussmann. Karl Marx and Friedrich Engels, Writings on the Paris Commune, edited by Hal Draper, (New York, 197l), p. 94.. Clairement, les catacombes étaient un spectacle, mais un spectacle joué sur un mode sublime, empli de ténèbres et de mort. L’arc électrique de Nadar apportait une illumination à l’intérieur de cet espace, bannissant, ou au moins domestiquant le sublime, le repoussant dans l’ombre. Ses images, comme les plaques de L’Encyclopédie, figurent ce que Barthes a appelé « un monde sans peur. »[3434][3434] Barthes, “The Plates of the Encyclopedia“, p. 28 Dans cette optique on peut rappeler le commentaire résolument matérialiste de Diderot sur le sublime :

« Tout ce qui étonne l’âme, tout ce qui imprime un sentiment de terreur conduit au sublime. (…) L’obscurité ajoute à la terreur (…) Prêtres, placez vos autels, élevez vos édifices au fond des forêts. Que les plaintes de vos victimes percent les ténèbres. Que vos scènes mystérieuses, théurgiques, sanglantes, ne soient éclairées que de la lueur funeste des torches. La clarté est bonne pour convaincre ; elle ne vaut rien pour émouvoir. »[3535][3535] Diderot, “Salon of 1767,” in Diderot’s Selected Writings, edited by Lester Crocker, translated by Derek Coltman, (New York, 1966), p. 174 / Œuvres complètes, pp. 146-147.

Nadar, pour sa part, se souvint de son projet souterrain comme d’une sorte de quête encyclopédique ; c’était une entreprise entièrement rationnelle, un triomphe de la science sur les mystères de la mort :

« Le monde souterrain offrait un champ infini d’activités non moins intéressantes que celles de la surface. Nous y étions allés pour révéler les secrets de ses plus profondes, plus secrètes cavernes. »[3636][3636] Nadar, Quand j’étais photographe, p. 116. Translation in Gail Buckland, First Photographs, (New York, 1980), p. 79.

Nadar semblait avoir accueilli avec scepticisme les déclarations excessives sur l’électricité, mais dans le même temps, il partageait l’état d’esprit de son époque, qui voyait la puissance électrique comme une force merveilleuse et autonome. Dans un passage de ses mémoires (écrits en 1900), dans lesquels il racontait son entrevue, sceptique mais intéressée, avec un escroc venu lui présenter un projet pour prendre des « photographies électriques » à distance, Nadar célébrait l’électricité en des termes caractéristiques du fétichisme de la marchandise :

« Nous venions de la voir, celle qu’on ne voit pas, accomplir toutes les fonctions, exécuter tous les offices, réaliser aussitôt formulés ou seulement conçus tous les desiderata de notre imagination, attendant, soumise et prête, nos ordres à venir. Cet agent tout puissant autant qu’impeccable, ce domestique sans pareil sous toutes ses livrées … ouvrier de premier ordre en tous arts et métiers et bon à tout faire … ce Maître Jacques universel. »[3737][3737] Nadar, pp. 23-24. Translation by Thomas Repensek, “My Life as a Photographer,” October, No. 5, 1978, p. 18.

Supposons maintenant que nous retournions aux photos des catacombes de Nadar avec ce passage à l’esprit. Pour quelque raison extraordinaire, peut-être par respect pour le paradigme encyclopédique, Nadar se sentit obliger d’introduire des figures du travail humain dans ces scènes. Ainsi, ses photos montrent une séquence d’actions instrumentales : le transport, le tri, et « l’emballage » des os dans les caveaux souterrains. Dans cette lumière matérialiste, vive et froide, un tel procédé ne pouvait être vu que comme une sorte d’industrie négative, comme l’envers de la mine. Il y avait une tension dans le projet de Nadar entre l’absolue nouveauté de la révélation et la reconnaissance d’un monde souterrain déjà colonisé par le travail humain. D’une côté : la vision de ce-qui-n’a-jamais-été-vu-auparavant, l’appel muet des appétits morbides, la domestication momentanée du sublime par la lumière électrique. De l’autre : la routine. Nadar a extrait une morale républicaine de ce démantèlement quasi-industriel des squelettes. Ici, dans le mélange, le triage et l’emballage des ossements des « grands hommes, des saints et des criminels », il découvrit « l’égalitaire confusion de la mort. »[3838][3838] Nadar, p. 104. L’observateur bourgeois, devant ces images, est pris entre deux sièges ; la place du spectateur, faisant face à un memento mori républicain, et le fauteuil du patron, commandant le travail des autres et l’exploitation scientifique des forces de la nature, tout en dépendant d’eux.

Il y a un peu d’ironie dans ces images des catacombes. Nadar était forcé d’exposer ses négatifs au collodion sur verre pendant une durée de dix-huit minutes. Puisqu’aucun travailleur vivant ne pouvait rester immobile pendant si longtemps, les figures que nous voyons dans ces photos sont des mannequins, vêtus en tenues de travail. Les pantins de Nadar prirent la place de leurs homologues vivants, et ce faisant indiquaient les raffinements futurs des techniques photographiques, quand le mouvement vivant allait être enregistré en état de stase apparente. (C’est dire au fond que ces images anticipent avec nostalgie les analyses du mouvement de Muybridge et Marey.) On peut donc entendre cette substitution de plusieurs manières : comme une adaptation à une défaillance technique, comme une prophétie technologique, et, finalement, comme un commentaire sur l’artificialité, la perversité, de la représentation photographique. La construction ouvertement théâtrale de Nadar pouvait être prise comme une démonstration auto-réflexive de la propriété intrinsèquement statique, figeant le réel, et par conséquent anti-naturelle, du medium photographique. En dépit du flux de l’électricité, ce souterrain ne produisait rien de plus qu’une vie arrêtée, une nature morte[3939][3939] En français dans le texte.. Mais peut-être cette ligne d’interprétation attribue-t-elle à Nadar une sensibilité proto-moderniste autrement contradictoire avec sa foi dans le progrès du réalisme photographique. Néanmoins, cela vaut la peine de le préciser. Des photos comme celles-ci suggéraient que le naturalisme de l’image statique était d’un ordre limité. C’était comme si la photographie, avec sa capacité manifeste d’arrêter un fragment de la durée temporelle, affrontait pour la première fois le naturalisme apparent des arts picturaux bien établis. (Plus précisément, cet affrontement avait peut-être commencé avec les scènes changeantes du diorama, si ce n’est avec les jouets optiques qui procuraient l’illusion du mouvement.) De cette façon, la photographie allait déstabiliser sa propre autorité en ramenant au devant de la scène la question de la représentation du temps. Cette faiblesse, cette absence de mouvement, ne pourrait être surmontée qu’avec l’invention du cinéma.

Il y a encore une chose que l’on peut dire à propos de ces curieuses photos des catacombes de Paris. La perversité de ces images a aussi une dimension économique et psychologique. Elles étaient le complément visible, figuratif, à l’électricité anthropomorphisée et professionnalisée (workmanlike) par Nadar. De la même manière que la source de lumière était personnifiée, les figures du travail humain était réduites à une objectivité statique et muette. Dans ces images, le travail vivant était consigné figurativement à la cité de la mort. Dans la mesure où les mannequins de Nadar étaient des substituts iconiques aux travailleurs vivants, ils étaient aussi les signes du remplacement du travail vivant par le « travail mort », par la machine. Si l’on songe que Nadar chercha manifestement à illustrer une séquence d’actions, on peut comprendre cette articulation narrative des positions statiques des mannequins tant comme le modèle d’un fonctionnement automatique – celui de l’appareil – que comme la description, par des moyens fictionnels, d’un procédé réalisé par des travailleurs vivants. Réciproquement, nous pouvons expliquer que Nadar cherchait à revivifier symboliquement un monde souterrain peuplé de machines et de mort. Ces « travailleurs » artificiels compensaient la mort, et la figure absente et problématique de l’artiste photographe. Ainsi, face à la mortalité et à la mécanisation, l’image de la vie était préservée.

Avec cet ensemble de tableaux statiques et artificiels, on peut dire que Nadar a révélé – plus ou moins inconsciemment – non seulement le modus operandi de la photographie, mais aussi celui du capitalisme. Ces photographies visualisent de façon exacerbée le paradigme du réalisme photographique de l’ingénieur industriel (aussi bien que celui du réalisateur des portraits de cadavre au XIXe siècle). Le réalisme de l’ingénieur accorde fréquemment au travailleur le statut d’accessoire – humainement « intéressant » et utile pour l’établissement d’une échelle vis-à-vis des objets inanimés, mais finalement remplaçable par une machine. Mais l’artifice manifeste et la morbidité des images de Nadar font aussi écho à un autre paradigme moins optimiste – celui de l’anti-capitalisme romantique. Je pense ici à ce genre de la fiction d’horreur dans lequel le prolétariat apparaît comme un automate ou un zombie errant, genre dont on peut dire qu’il commence avec le Frankenstein de Mary Shelley et prend fin avec Dawn of the Dead de George Romero, un film dans lequel les zombies sortent initialement des rangs des chômeurs permanents.

Ce que j’essaie d’expliquer ici, c’est que le projet souterrain de Nadar a dégagé une signification courant à la fois sur l’axe métonymique et sur l’axe métaphorique de l’expression linguistique. Le dualisme rhétorique était intentionnel. L’ambition métonymique de Nadar, son réalisme essentiel, l’a conduit à repousser technologiquement les limites de la représentation photographique, à découvrir des points de vue inédits, ainsi que les pouvoirs nouveaux de l’éclairage. D’un autre côté, il cherchait à métaphoriser ses excursions sous terre ; c’est d’autant plus clair dans son récit autobiographique. Le monde souterrain, et particulièrement les catacombes, possédaient une dimension allégorique, même sans ses mises en scène ouvertement théâtrales, lesquelles ne font que pousser plus loin encore notre lecture dans cette direction.

En bref, c’est à cause de la présence de Nadar en tant qu’auteur que nous assignons à ces premières photographies souterraines un statut allégorique quai-unique. L’allégorie impliquait un mouvement idéologique contradictoire : une démystification matérialiste de la religion et des privilèges des classes aristocratiques, et la mystification de la science matérielle. En cela, le caractère essentiellement bourgeois du républicanisme et du matérialisme de Nadar est évident.

Passant des tombes aux mines, je veux commencer par examiner la réception, tant contemporaine qu’historique, de l’un des tous premiers exemples de photographie souterraine dans une mine. Dans la mesure où cette réception à chercher à investir ces images d’une valeur culturelle et artistique, le caractère industriel de l’entreprise a été supprimé, dénié ou étrangement déformé. Nadar cherchait, en partie, à « matérialiser » la mort en retraçant son traitement comme une variété des industries souterraines. Nous examinerons maintenant la tendance opposée, la volonté d’idéaliser l’industrie du sous-sol (et la photographie elle-même) en interprétant les photos souterraines comme une variété d’icônes religieuses ou d’abstractions formelles.

Les photos que j’ai à l’esprit ont été réalisées par Timothy O’Sullivan dans les mines d’argent de Comstock Lode au Nevada en 1867. Ce n’étaient pas les premières images d’opérations minières souterraines ; du magnésium brûlant avait été utilisé pour l’exposition des vues stéréoscopiques dans une mine de charbon anglaise dès 1864. Les images d’O’Sullivan, qui employait aussi le flash au magnésium, étaient réalisées en collaboration avec le United States Geological Survey of the Fortieth Parallel. Le Survey était financé par le Département de la Guerre, et dirigé in abstentia par le Chef des Ingénieurs de l’Armée. Toutefois, contrairement aux études précédentes, celle-ci avait été conçue, planifiée et dirigée par un géologue civil, et employait des scientifiques civils. Clarence King, le géologue en chef, était un jeune et énergique diplômé de la Yale’s Sheffield Scientific School, il avait des théories sophistiquées et était bien introduit politiquement. King proposa une minutieuse cartographie de la région qui bordait la Sierra, à l’Ouest, et la chaîne des Rocheuses à l’Est, ce qui incluait les territoires inexplorés (par les Blancs) du Grand Bassin et de la Cordillère Centrale.

La masse des images d’O’Sullivan offrait des vues extraordinaires de formations géologiques et des caractéristiques topographiques de l’Ouest américain. Au premier regard, les images de la mine auraient pu passer pour le résultat d’une récente excursion dans la région. C’est d’ailleurs de cette manière qu’elles ont été présentées au public dans l’un des compte-rendus journalistiques de l’époque sur les aspects photographiques de l’expédition, et c’est encore ainsi qu’elles le sont par les historiens de la photographie.

En général, les photos d’O’Sullivan se sont vues accorder un statut spécial par les historiens de la photographie, et lui-même a écopé d’une position importante au panthéon des artistes photographes des premiers temps. Les interprétations de ses images tendent à accentuer soit leur importance artistique, soit leur apport scientifique, bien que la première tendance reste prédominante. Cette tension entre esthétisme et scientisme est caractéristique de l’historiographie de la photographie, et est rendue tout spécialement évidente dans la réception d’O’Sullivan.

D’un côté, de multiples tentatives ont eu lieu pour inscrire les « paysages » d’O’Sullivan dans une relation avec l’esthétique du sublime, et en particulier pour établir une continuité ou une discontinuité entre son œuvre et celle des peintres paysagistes américains du XIXe siècle, comme Frederic Church ou Albert Bierstadt. Finalement, de telles lectures assignent une signification métaphorique à ces photos. La version la plus exhaustive et sophistiquée de cette tendance se trouve dans la récente monographie de Joel Snyder, qui trouve dans l’oeuvre du photographe une réhabilitation de la quête du sublime – quête qui, selon l’avis de Snyder, a perdu de son importance quand les peintres se sont tournés vers le pittoresque.[4040][4040] Joel Snyder, American Frontiers: The Photographs of Timothy O’Sullivan 1867-1874, (Millerton, New York), pp. 37-51.

D’un autre côté, Rosalind Krauss a récemment analysé les images d’O’Sullivan en rapport avec ce qu’elle a très justement nommé « le discours de l’étude (the discourse of the survey) ». Krauss critique l’appropriation par l’histoire de l’art – et la décontextualisation – des photos qui devraient plutôt être comprises comme des fragments métonymiques, comme les éléments empiriques d’un vaste projet de « cartographie » scientifique. Dans l’ensemble, Krauss cherche à décrire les deux formations discursives – l’une métaphorique et l’autre métonymique – à l’intérieur desquelles se construit la signification photographique.[4141][4141] Rosalind Krauss, “Photography’s Discursive Spaces: Landscape/View:” Art Journal, Winter 1982. Comme je l’ai précisé, son article n’a pas encore été publié. Mes remarques sont basées sur une version lue en octobre 1982, à la National Gallery of Canada, lors d’un colloque intitulé August Sander, His Work and His Time. L’article de Krauss, s’arrêtant longuement sur O’Sullivan, s’appelait “August Sander and the Discourse of the Survey.”

La notion de pôles de signification métaphorique et métonymique est reprise à Roman Jakobson, dans “Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances” in Jakobson and Halle, Fundamentals of Language, (The Hague, 1956), pp. 90-96. La métonymie implique la production d’un sens sur une base contextuelle. La signification métonymique prélève, sélectionne et construit des relations et des connections causales. Pour Jakobson, le réalisme, et particulièrement le discours du roman, est essentiellement métonymique. La métaphore, d’un autre côté, implique la production de sens sur la base d’une substitution. La métaphore implique un genre de jeu linguistique basée sur l’analogie et la ressemblance. Pour Jakobson, la poésie est essentiellement métaphorique. Cela vaut certainement pour la poésie symboliste, qui a rendu un culte à la métaphore. Mon essai “Sur l’invention du sens en photographie” applique ce modèle à la pratique photographique, traitant du travail de Lewis Hine comme du mode métonymique, réaliste et documentaire, et du travail d’Alfred Stieglitz comme emblématique du mode métaphorique, symboliste et “artistique”. Je pense qu’il nous faut réfléchir à la façon par laquelle l’image réaliste ou “scientifique” peut devenir métaphorique dans certains contextes ; il nous faut aussi penser le réalisme latent des images les plus abstraites ou expressionnistes.

Krauss et – dans une veine moins critique – Snyder sont tous deux conscients de l’antinomie entre les pensées artistique et scientifique dans la culture des XIXe et XXe siècles. (Snyder essaie de diminuer la tension en suggérant que les images d’O’Sullivan sont « en même temps documentaires et expressives », argument typique parmi ceux qui conduisent ici et dans bien d’autres cas à privilégier la fonction expressive.)[4242][4242] Snyder, p. 41. Néanmoins, leur travail perpétue cette antinomie en manquant de considérer sérieusement les conditions économiques et sociales du travail scientifique et artistique. Ils échouent à prendre en compte le caractère fondamentalement instrumental des enquêtes de l’Ouest. Les spectres de l’art et de la science « purs » émergent alors de leur méditations sur O’Sullivan. Snyder cherche à décrire une innovation technique, et ainsi à isoler un moment de subjectivité artistique autonome. Pour Krauss, le photographe est un acteur au sein d’une formation discursive objectivement donnée. Selon son approche, le discours du réalisme photographique, « le discours de l’enquête », peut être compris sans considération pour les questions d’idéologie, d’intérêts et de pouvoir. L’idéalisme inhérent à ces deux approches critiques repose, finalement, sur une autre fameuse « antinomie de la pensée bourgeoise » : celle entre subjectivisme et objectivisme. Comme l’a démontré Marx, cette antinomie ne peut être surmontée que de manière pratique.[4343][4343] Georg Lukacs, History and Class Consciousness, translated by Rodney Livingstone, (Cambridge, Massachusetts, 1971), pp. 110-148. Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, (Moscow, 1959), p. 102.

Il y a une autre manière d’observer ce problème. L’emphase quasi-exclusive mise sur les « paysages » ou les « vues topographiques » d’O’Sullivan donne la forte impression que la rencontre entre l’homme blanc et la « nature » a été d’ordre strictement contemplatif, et que cette rencontre contemplative a pris deux formes pour son sujet humain : celle du choc esthétique et celle de la curiosité scientifique disciplinée. Les photos des mines, cependant, présentent une nature qui a déjà été radicalement altérée par les énergies humaines organisées. Elles introduisent un autre spectre, celui de l’industrie. Ce spectre, parce qu’il pose la question de la pratique, prouve qu’il est embarrassant pour l’historiographie idéaliste.

Comment les historiens de l’art ont-ils regardé les photos minières de Timothy O’Sullivan ? Snyder, pour sa part, souligne la «prouesse technique » du travail souterrain, avec ces plaques humides dans les mines où les températures avoisinaient les 130° Fahrenheit (54°C, NdT.). Il écrit que « les hommes ne travaillaient environ qu’une demi-heure avant d’être obligés de remonter à la surface. » Un historien du travail, Richard Lingenfelter, confirme les températures mais est en désaccord sur la durée du temps de travail dans les mines de Comstock Lode : « Le mineur travaillait en moyenne durant une période de huit à dix heures. »[4444][4444] Snyder, p. 24. Richard Lingenfelter, The Hardrock Miners: A History of the Mining Labor Movement in the American West, 1863-1893, (Berkeley, 1974) p. 17. Snyder, comme beaucoup d’historiens de l’art, semble avoir accordé peu d’attention aux conditions réelles, à l’expérience de ceux qui vivent et travaillent dans le monde dépeint par les artistes. Quelle que soit la source de son erreur, il en vient à confondre le temps normalement passé sous terre avec la période d’exposition nécessaire pour la fabrication d’un cliché sur plaque humide. Pour Snyder, le travail de l’artiste recouvre tout autre travail. Suite à quoi, il conclut que « la forte qualité picturale du résultat rend son accomplissement encore plus remarquable. »[4545][4545] Snyder, p. 24.

Peut-être la critique la plus curieuse sur les photos de Comstock Lode se trouve-t-elle dans la première étude d’histoire de l’art approfondie sur les photos de paysage de l’Ouest, une exposition puis un livre intitulés Era of Exploration: The Rise of Landscape Photography in the American West, 1860-1885.[4646][4646] Weston Naef and James Wood, Era of Exploration: The Rise of Landscape Photography in the American West, 1860-1885, (Boston, 1975). Ce projet, bien que riche en informations, manifeste son historisme artistique par ses références au gouvernement des Etat-Unis, qui commandita les enquêtes géographiques et géologiques, sous le statut de « patronage gouvernemental », comme s’il s’agissait d’une version d’un Fonds National pour les Arts au XIXe siècle. Voici comment James N. Wood, curateur de la Albright-Knox Art Gallery, qui co-finança l’exposition avec le Metropolitan Museum of Art, décrit le travail iconique souterrain d’O’Sullivan :

« A Virginia City, O’Sullivan descendit dans les puits de Comstock Lode pour photographier avec un matériel de flash au magnésium improvisé. Prises à des centaines de pieds des rayons du soleil, ce sont les toutes premières photos connues de l’intérieur d’une mine. O’Sullivan a intuitivement cadré les structures de ce monde souterrain avec sa population emprisonnée, qui travaillait dans ces tunnels. Peu de photographes depuis ont transmis si intensément l’expérience claustrophobique de sous la terre. Son image de mineurs s’apprêtant à descendre dans le puits Curtis de Savage Mine évoque par certains aspects la gravité du Jugement dernier, alors que son cliché d’une galerie après un effondrement est simultanément un enregistrement factuel du désastre et une foudroyante composition abstraite. »[4747][4747] Ibid. p. 127.

Evidemment, ces photos peuvent être tout cela, selon les observateurs. Sous l’oeil de Wood, elles entrent dans cinq catégories génériques, au moins : technologique, d’abord (« les premiers clichés connus »), documentaire humaniste et sociale (« population emprisonnée »), reportage (« enregistrement factuel »), allégorie religieuse (« Jugement dernier »), et, la dernière mais pas la moindre, la catégorie de l’abstraction. Le pas est donc franchi de l’idéalisme religieux à l’idéalisme esthétique séculaire du modernisme.

Wood comme Snyder négligent d’expliquer correctement ce que le détachement du bureau de King était venu faire à Comstock Lode. Quelle importance était attachée à l’étude de la mine dans cette enquête ? Et plus encore, quel rôle les images minières d’O’Sullivan ont-elles joué dans la documentation officielle fournie au gouvernement par l’expédition ? Si l’on compte un nombre très limité d’albums imprimés, les images d’O’Sullivan connurent en revanche une distribution plus large sous forme de copies lithographiques, dans trois des sept volumes du rapport final de l’enquête. On peut commencer par noter que la photo décrite par Wood comme une « évocation du Jugement Dernier » a été publiée, fait extraordinaire, sept ans avant toutes les autres images aujourd’hui beaucoup plus connues de formations géologiques. Cette image a servi de couverture à Mining industry (1870), le premier volume publié. Ce rapport d’étude scientifique sur l’Ouest s’ouvrait donc sur une image pleine de promesses industrielles. Les « paysages » et les « vues topographiques » d’O’Sullivan apparurent dans Descriptive (1877) et dans le magnum opus théorique de l’enquête, Systematic Geology de King (1878).

La priorité thématique de l’époque allait donc aux problèmes immédiats d’ingénierie minière et d’évaluation géologique des ressources minérales. King, cependant, réaffirmait la position privilégiée de la science géologique en assignant à Systématic Geology la position numérique du premier volume de la série. Plus empirique et moins théorique, Descriptive Geology suivait en second volume, et Mining Industry, tourné vers la pratique, paraissait ensuite en troisième position.[4848][4848] Clarence King, editor, Professional Papers of the Engineer Department U.S. Army, No. 18,

(Washington, 1870-1880). En tout, sept volumes et un atlas furent publiés. Des volumes en question, seuls trois d’entre eux contenaient des reproductions lithographiques des photos d’O’Sullivan :

I: Clarence King, Systematic Geology (1878).

II: A. Hague and S.F. Emmons, Descriptive Geology (1877).

Ill: J. Hague and Clarence King, Mining Industry (1870).

Les volumes restants traitaient de paléontologie, ornithologie, botanique, pétrographie microscopique, et de l’odontornithe et de l’extinction des oiseaux à dents.

Clarence King a explicité les buts de son projet en des termes qui révélaient clairement la conjonction de la science pure et de la science appliquée. Large d’une centaine de miles, la bande de terre cartographiée par l’équipe de géomètres comprenait sur un même territoire la route de l’Union Pacific Railroad et la chaîne de montagnes de la Cordillère : le choix de ce terrain a été fait « tout à la fois dans le but d’illustrer les ressources naturelles majeures des territoires contigus à la voie ferrée et pour des recherches purement scientifiques. »[4949][4949] Clarence King, Systematic Geology, p. 2. L’étude des méthodes minières de Comstock Lode eut immédiatement des résultats pratiques ; King et ses collègues ingénieurs des mines, Arnold et James Hague, proposèrent des améliorations importantes des méthodes de fusion du minerai et parvinrent à prédire correctement qu’un creusement plus profond croiserait des filons d’argent plus riches.

L’historien William Goetzmann a démontré que King, plus que tout autre individu, « avait fait pénétrer l’Ouest dans le domaine de la science académique. »[5050][5050] William Goetzmann, Exploration and Empire: The Explorer and the Scientist in the Winning of the American West, (New York, 1966), p. 466. C’est de loin la meilleure source sur le contexte social et intellectuel de ces enquêtes. Systematic Geology, avec sa prise en compte rigoureuse de l’histoire géologique de la Cordillère, fut un chef-d’œuvre de la pensée scientifique américaine du XIXe siècle. Mais en dépit du fait que King, l’expert scientifique, remplaçait l’« ingénieur-soldat » des précédents départements topographiques, le Fortieth Parallel Survey fut impliqué dès le départ dans de plus larges stratégies de conquête, de colonisation et d’industrialisation. Il nous faut comprendre la relation entre la voix de King et celle de l’État. Goetzmann, en bon historien de la culture, s’arrête sur un point que les historiens de l’art semblent pressés d’oublier :

« Il [Clarence King] avait l’intention de topographier le relief de la région, d’en faire une carte d’un degré de précision inédit… et il prévoyait d’examiner au plus près toutes les possibilités de développement économique le long de la ligne de chemin de fer, particulièrement celles ayant à voir avec la mine. En outre, il fut accompagné d’un détachement militaire supplémentaire, qui, sans ordre officiel, partageait néanmoins clairement l’état d’esprit de ceux qui souhaitaient la soumission des Indiens et la colonisation de l’Ouest. La police militaire du Général Sherman… suivait dans l’ensemble l’avancée agressive de la voie ferrée à travers le pays Indien, et les percées brutales des pionniers… qui écrasaient au passage les Peaux Rouges sous leur civilisation et sous la pureté de leur peuple. Le rapport de King contribua vigoureusement à cette stratégie au long cours. Même ses trouvailles scientifiques étaient directement reliées à des considérations militaires. »[5151][5151] Ibid. pp. 437-438.

Goetzmann démontre amplement que King avait l’envergure idéologique pour cette mission. En tant que premier directeur du Geological Survey des Etats-Unis entre 1880 et 1882, King a privilégié les mines sur tout le reste ; il démissionna d’ailleurs pour poursuivre (sans succès) ses recherche sur la mine. King « croyait que la mine et la technologie, plus que l’agriculture, étaient la clé du développement de l’Ouest. » En outre, « il était un Whig, qui concevait le gouvernement comme un moyen de venir en aide à l’économie. »[5252][5252] Ibid. pp. 593-594.

Il nous faut conclure sur la réception des photos d’O’Sullivan. Les historiens de l’art comme Joel Snyder ont cherché à affilier l’austérité formelle de ses images avec la théorie de King, dite du catastrophisme géologique, selon laquelle les changements géologiques étaient le fait d’agitations cataclysmiques intermittentes. Pour King, la « pellicule de la surface de la terre » portait la preuve d’anciennes violences, et son enregistrement pouvait être « lu » comme une narration historique. [5353][5353] Systematic Geology, p. XI. Ce catastrophisme rejetait l’uniformitarisme de Charles Lyell, qui lui voyait le développement géologique comme un processus graduel. King donna à sa science un tour technologique, et expliqua par ailleurs que ces « moments de grande catastrophe, une fois traduits dans le langage de la vie, deviennent des moments de création, et peuvent faire naître de ces organismes plastiques quelque chose de nouveau et de plus noble qui est appelé à prendre vie. »[5454][5454] Clarence King, “Catastrophism and Evolution”, The American Naturalist, Vol. Xl, No. 8, August 1877, p. 470. Snyder explique à son tour qu’O’Sullivan était idéalement désigné pour enregistrer la preuve statique et glacée de l’agitation géologique : il avait photographié des cadavres dans le sillage des batailles de la Guerre Civile. Pour l’historien de l’art, « la contrepartie humaine de l’action naturelle explosive est la guerre. »[5555][5555] Snyder, p. 19. Cette analogie entre la violence politique organisée et l’agitation géologique est un lieu commun, doublé d’une remarquable mystification, elle-même en accord avec la métaphysique de King. Comment serait-il possible de construire une histoire culturelle de la conquête de l’Ouest Américain sans la reconnaissance de l’instrumentalité, de la violence sociale, et des intérêts commerciaux inhérents à un tel projet? L’interprétation de Snyder est un exemple du caractère profondément conservateur de l’historiographie photographique aux États-Unis.

Le catastrophisme offre à Snyder une base théorique sur laquelle effectuer la fusion de la science et de la quête artistique du sublime. O’Sullivan est présenté comme un artiste coulé dans le moule de Burk, confronté à une nature terrifiante et impressionnante. La recherche du sublime s’étend aux photos minières, avec leur témoignage des dangers et désastres du sous-sol. Snyder insiste sur les températures infernales des galeries et sur la claustrophobie ressentie sous la terre. L’essai antérieur de James Wood sur O’Sullivan accentuait de la même manière l’emprisonnement souterrain, la claustrophobie, les désastres. Il est important de noter que les éditeurs de Mining Industry n’y ont inclus aucune des images d’O’Sullivan, mais ont choisi à la place une vue nettement symétrique qui présentait un groupe de travail discipliné amorçant sa descente dans les profondeurs. Les autres illustrations étaient des dessins d’ingénierie des machineries de la mine et des systèmes de construction utilisés dans les tunnels profonds de Comstock Lode. Mining Industry s’inscrivait dans la tradition de L’Encyclopédie en présentant des arrangements ordonnés de composants mécaniques. Mais à l’exception de la couverture, les tableaux ou « vignettes » sont absents, on n’y trouve aucune image du travail humain, ni même des massifs géologiques. Ce sont des dessins techniques ; les éléments sont présentés dans un espace virtuellement abstrait. (Pour l’oeil du moderniste tardif, les diagrammes des systèmes de construction ressemble remarquablement aux illustrations des sculptures de Sol LeWitt.) La réalité était quelque peu différente : le désastre majeur à Comstock Lode à la fin des années 1860 fut un incendie qui échappa à tout contrôle dans les tunnels souterrains. La capitalisation intensive et l’industrialisation des opérations minières à l’Ouest avaient en effet entraîné un plus haut degré de risque et de danger pour les mineurs. Dans ce cas précis, le « sublime » résidait, non dans la nature, mais dans le caractère de l’intervention humaine organisée envers la nature. Il me semble que le catastrophisme de King était idéologiquement en accord avec cette vision du paysage de l’Ouest asservi à l’industrie.

Afin de comprendre cette transformation du sublime, nous devons revenir au travail de l’historien de l’art anglais Francis Klingender. Art and the Industrial Revolution est une intrigante étude des voies par lesquelles la rhétorique du sublime s’est appliquée à l’industrie à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle en Angleterre. Klingender décrit une angoisse nouvelle et complexe ressentie par les observateurs du nouvel environnement industriel. Cette angoisse, cette expérience du sublime « industriel », avait une dimension sociale. Une remarque semble tout spécialement pertinente :

« La raison de la stupeur et de la terreur que le visiteur de la classe moyenne devait probablement ressentir à la mine n’était cependant pas entièrement le fait de l’étrangeté de la scène, de la sauvagerie de l’apparence des hommes ou du danger de leur travail. L’effet produit était renforcé par une conscience croissante que les mineurs, et en fait les travailleurs de l’industrie en général, avaient commencé à former une nation hostile, distincte et de plus en plus nombreuse. »[5656][5656] Francis Klingender, Art and the Industrial Revolution, edited and revised by Arthur Elton, (New York, 1970), pp. 128-129.

Une telle peur ne se développa pas aux Etats-Unis avant les années 1870. Les mineurs militants, en particulier les « Molly Maguire’s » des gisements d’anthracite de Pennsylvanie allaient devenir des objets de haine dans la presse de la classe moyenne. Dans les années qui précédèrent l’enquête de King, Comstock Lode commençait à devenir un site de syndicalisme industriel militant.[5757][5757] Anthony Bimba, The Molly Maguires, (New York, 1932). Lingenfelter, The Hardrock Miners, pp. 31-65. Comme dans la Saxe d’Agricola au XVIe siècle, la réalisation d’images, la capitalisation et l’intensification de la lutte de classe semblent avoir curieusement coïncidé.

L’invention de plaques sèches pour la photographie, dans les années 1880, permit aux photographes de travailler sous terre avec plus d’aisance. La Smithsonian Institution commanda à un photographe-commerçant, George Bretz, la réalisation d’images de l’intérieur des mines d’anthracite. Bretz, comme Nadar, se servit de lampes électriques. Ces photos, et d’autres commandées plus tard par les compagnies exploitant le charbon, furent affichées dans un grand nombre d’expositions industrielles internationales, entre 1884 et 1893. A la fin des années 1870, Bretz semble avoir couvert les deux côtés de la guerre de classe dans les gisements de charbon de Pennsylvanie. Il photographia Franklin B. Gowen, président de la Philadelphia Reading Coal and Iron Compagny, et procureur de l’État dans le procès d’un certain nombre de Molly Maguire’s. Bretz réalisa aussi des portraits formels des dix syndicalistes condamnés le jour précédant leur exécution par pendaison ; ces images, il les vendit comme cartes de visite[5858][5858] En français dans le texte.. Dans les années 1890, Bretz donnait des conférences accompagnées de projection de diapositives sur la mine, avec des titres accrocheurs comme « les Diamants Noirs ». Sa carrière semble être un des tous premiers exemples de profession diversifiée, du genre de celle de Leslie Shedden dans les années 1950, combinant une pratique commerciale à l’échelle d’une petite ville avec la documentation de l’industrie du charbon.[5959][5959] Tom Beck, George M. Bretz: Photographer in the Mines, (Baltimore, 1977).