Alexandre Larose

Matière et mémoire

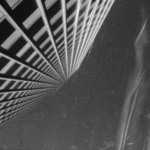

Né en 1978 au Québec, Alexandre Larose fait partie d’une génération de cinéastes expérimentaux très actifs depuis dix ans à Montréal. Il développe une pratique artisanale centrée sur le médium film, où la réflexion sur le rôle de l’instrumentation technique et ses possibles est cruciale. Ses premiers films, 930 et Ville Marie – A notamment, sont marqués par l’utilisation de la tireuse optique, tout particulièrement dans le second qui met en place un travail sur la couleur, les textures, et surtout un « vignettage » de l’image complexe, et extrêmement rigoureux. Il abandonnera progressivement cette technique pour privilégier une approche plus directe du matériau filmique sans renoncer ni à son intérêt pour les questions d’ingénierie, héritées de sa formation initiale, ni à l’obsession que tous ses films développent, sous des formes différentes, pour le motif du passage ou de la traversée.

Traversé, précisément, par une forme particulière de porosité avec le champ du documentaire, son travail constitue à la fois une investigation sensible et appareillée des catégories perceptives à travers lesquelles nous appréhendons le réel, et une rêverie éveillée sur les labyrinthes de la mémoire. Son parcours l’a ainsi amené à prêter une attention de plus en plus accrue aux formes d’empreintes élaborées par le film, et la notion même de documentation – que ce soit d’un lieu, d’une situation, d’une configuration architecturale, familiale ou mémorielle – y est centrale, tout en restant fondamentalement informée par les spécificités techniques du matériau qu’il emploie, qu’il s’agisse du Super 8 ou, plus fréquemment, du 16 et du 35mm. La fonction de la technique dans son travail est donc déterminante, et Larose évoque lui-même volontiers ses films comme des projets prescrits par l’instrument.

Deux grands ensembles de films semblent dominer son travail jusqu’à présent. Le premier tourne autour d’un lieu urbain, l’immeuble de la place Ville Marie à Montréal, qui donne son titre au film éponyme mais est aussi le sujet direct ou indirect d’Artifices n°1, La Grande Dame, ou encore Ville Marie – documentation et processus, qui manifestent chacun des formes de traitement visuel extrêmement différents, comme autant de variations sur un thème initialement fourni par Ville Marie – A.

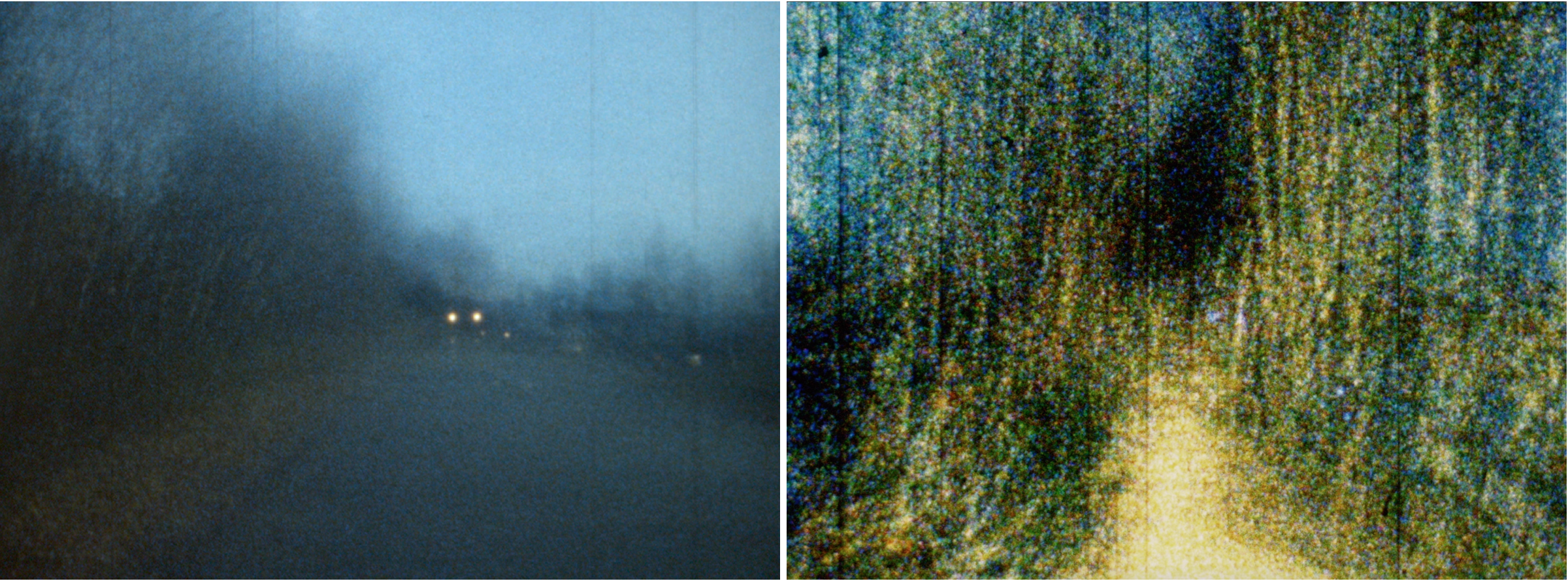

Le second ensemble est constitué par la série des brouillards, entamée en Super 8 en 2009, poursuivie en 35mm à partir du second opus, et achevée récemment avec le dix-neuvième. Chacun des brouillards a consisté pour Larose à effectuer un trajet, toujours le même dans chaque opus (et de film en film à l’exception du premier), sur un chemin situé non loin de la maison familiale aboutissant à un lac, puis à revenir en arrière, à rembobiner la caméra, et à le recommencer, de 30 à près de 250 fois selon les versions. Parvenu à un tel nombre de surimpressions, le film produit un floconnement très particulier, un brouillard qui n’est plus dans mais de l’image, un image-brouillard et non une image du brouillard. Chaque film de la série produit ainsi une forme qui se trouve dans un rapport d’empreinte directe avec son référent, une empreinte multiple et réitérée qui est aussi, dans le même temps, spécifiquement filmique et donc « impossible » à voir en dehors des procédures techniques qui lui ont donné naissance.

Dans cette série tout particulièrement, mais aussi dans d’autres films de Larose (ceux qui gravitent autour de la place Ville Marie mais aussi bien, et selon d’autres modalités, Sackville Marshwalk, Le Corps humain, ou bien les films et installations réalisés en collaboration avec Solomon Nagler), l’entreprise filmique a beaucoup à voir avec la question de la mémoire. Il ne s’agit pas seulement ici de documenter un lieu par l’image (une seule prise aurait suffi), mais plus fondamentalement, de documenter une configuration mémorielle. De penser la mémoire, comme processus et comme durée, plutôt que le souvenir comme état et comme instant. De construire, avec infiniment de patience et de volonté, une « mémoire-caméra ».

Il s’agit donc peut-être aussi, pour ces films, d’organiser la désorientation. Organiser le brouillard mémoriel et visuel, figurer perceptivement la difficulté à avancer dans la brume de la mémoire, et donner corps à cette épaisseur de temps dans laquelle elle se déplace. Non pas une documentation des choses ou des gens, mais de la mémoire que le cinéaste en a, ou plutôt, de celle que ses films lui permettent de construire avec et par le cinéma. Non pas documentation d’un souvenir, mais d’une mémoire de perception et d’affect, c’est à dire, là encore, d’un processus.

Eric Thouvenel : Je vais commencer par une question un peu idiote, mais peut-être nécessaire. Peux-tu nous dire comment tu as commencé à réaliser des films expérimentaux ? Je demande cela parce qu’il me semble que le cinéma n’était pas ta formation initiale, et que tu as d’abord commencé par faire tout autre chose.

Alexandre Larose : C’est vrai, je n’étais pas cinéphile au départ. J’ai commencé par faire des études en ingénierie. Je faisais beaucoup de musique en parallèle. Un jour, un peu par hasard, j’ai trouvé un appareil photo chez un brocanteur, et j’ai commencé à m’intéresser à la photographie. J’ai appris à faire mes propres images, à développer la pellicule, mais je n’avais pas d’ambition particulière. Quand je suis arrivé à Montréal en 2003 pour étudier à l’université Concordia, j’avais dans l’idée de prolonger ce travail. Les images m’intéressaient mais je ne savais rien du cinéma expérimental. La seule chose que je connaissais et qui pouvait s’en rapprocher, c’était les vidéoclips, dans le sens où il s’agissait de films qui ne racontaient pas vraiment d’histoire.

J’ai d’abord essayé de faire de la fiction, mais rapidement j’ai été exposé à beaucoup de films expérimentaux. Mes premiers professeurs, Shane Eason puis Jean-Claude Bustros, m’ont introduit à des façons de faire complètement nouvelles pour moi ; des approches qui élargissaient le cadre traditionnel dont j’étais familier. C’était parfait parce que ça concordait avec mon état d’esprit à ce moment-là, où je n’étais pas vraiment à l’aise avec l’idée de travailler dans un cadre trop défini. Bref, j’ai découvert à l’époque ce qui pouvait se faire avec le médium. Qu’on peut faire de la fiction et raconter des histoires, mais aussi que le matériau peut produire autre chose, et c’est ce qui m’a attiré au départ.

André Habib : Avec tes premiers essais en photographie, avais-tu déjà l’idée d’un processus de travail qui relèverait un peu de la spécificité de l’appareil ?

A.L. : Oui, probablement sans le savoir. Je travaillais avec le paysage, la macrophotographie, mais aussi le portrait, et l’architecture surtout… En fait, je pense que j’essayais un peu de tout, possiblement parce que ce qui me fascinait réellement, c’était de voir les choses à travers une lentille. Et avec la pellicule, quand je développais mes négatifs, toutes sortes d’accidents se produisaient, dont certains me semblaient intéressants. Je me souviens avoir solarisé un tirage par erreur, et ça m’avait beaucoup intrigué.

E.T. : Tu disais tout à l’heure que tu n’avais pas forcément d’ambitions artistiques particulières au départ, mais tu as quand même eu envie d’apprendre dès le début à développer tes photos toi-même. Ça veut donc dire que tu ne te contentais pas de faire des photos qui seraient développées par d’autres, de façon standardisée dans un laboratoire, mais que d’emblée tu voulais mettre la main à la pâte sur un spectre le plus large possible du processus.

A.L. : Exact. Même s’il y avait certaines pellicules avec lesquelles je ne pouvais intervenir seul, plus je pouvais faire les choses moi-même à toutes les étapes, mieux c’était.

E.T. : Quand tu es passé de la photo au cinéma, avec quel type de caméra travaillais-tu au départ ? En Super 8, en 16mm ?

A.L. : Au début c’était en Super 8. Dans les années qui ont précédé mon arrivée à Concordia, mon frère, qui était skieur professionnel, avait monté une compagnie de films de freeskiing. Il filmait les athlètes dans des lieux difficilement accessibles, un peu comme ce que font les jeunes aujourd’hui avec les GoPro ; mais à cette époque, jusqu’en 2005 ou 2006, ces films étaient tournés en 16mm. Alors un mois ou deux dans l’année, je filmais pour lui, ce qui m’a permis de beaucoup apprendre, notamment sur le plan technique.

E.T. : C’est intéressant parce que dans ces conditions, il faut arriver à filmer correctement des gens qui vont très vite et qui ne pourront pas répéter ce qu’ils ont fait devant la caméra…

A.L. : Oui, il n’y a pas de deuxième chance. Et puis il faut faire le point, il y a des problèmes d’exposition liés à la neige, etc. C’était un véritable entraînement technique.

E.T. : J’imagine que le passage au 35mm est venu plus tard, quand tu as commencé à développer des projets plus ambitieux en tant que cinéaste ?

A.L. : Je ne crois pas que c’est par ambition que je me suis intéressé au 35mm. C’est en commençant la série brouillard que j’en suis venu à réellement me concentrer sur ce format, principalement par souci esthétique. Entre 2008 et 2010, j’ai effectué des tas d’essais en 16mm et Super 8, sans jamais être complètement satisfait du résultat. Le 35mm, spécialement pour ce projet, me permettait d’obtenir une image très définie, surtout avec la pellicule inversible Ektachrome.

E.T. : As-tu déjà travaillé en vidéo, analogique ou numérique ?

A.L. : Oui, par exemple en ce moment je travaille en numérique pour la suite de Ville Marie. Et avant, vers la fin des années 1990, mes premières expériences étaient réalisées en vidéo analogique. C’était à l’époque où ces formats évoluaient très vite.

E.T. : Y a-t-il une raison particulière pour laquelle tu es revenu au film ? Est-ce que ça te permettait de faire des choses bien précises que tu ne pouvais pas faire en vidéo ?

A.L. : Comme je le disais, je suis tombé sur le Super 8 un peu par hasard. Et à l’époque où j’ai étudié le cinéma à Concordia, on nous enseignait la pellicule. Je pense en tout cas que le médium argentique avait une certaine stabilité technique, contrairement à la vidéo analogique et numérique, ce qui m’attirait beaucoup.

A.H. : Ta caméra te permettait de faire des choses précises?

A.L. : Oui ; le fait par exemple de pouvoir filmer image par image, c’était quasiment une façon de transposer ce qui m’attirait en musique dans la batterie, le rythme, mais au niveau visuel. Beaucoup de mes films ont des séquences rythmiques bien définies, et en vidéo, ce genre de traitement était plus laborieux à l’époque.

E.T. : Tu disais que la suite du projet Ville Marie est tournée en numérique. Tu as une raison précise de passer d’une configuration technologique à une autre ?

A.L. : Je crois que le cœur de ce projet ne repose pas nécessairement sur une configuration technologique particulière. Avec la « version A » par exemple, j’ai eu le sentiment d’avoir exploré ce que je voulais de l’argentique. Quoique la première fois que j’ai véritablement tourné à la place Ville Marie[11][11] La place Ville Marie, située dans l’arrondissement du même nom, est le quatrième plus haut gratte-ciel de Montréal. L’édifice principal compte 42 étages et mesure 188 mètres. (deux ans après avoir complété la version A), c’était principalement en pellicule. Au départ, je voulais simplement avoir des plans nets, en Super 8, sans aucun traitement particulier. Mais à la dernière minute, j’ai décidé d’installer des caméras numériques sur le lanceur[22][22] Les lanceurs, d’abord conçus par Ludovic Boily puis perfectionnés par Idriss Ammara, sont des caissons utilisés pour jeter les caméras du haut de l’immeuble sans les abîmer, et fournissant les images matricielles de Ville Marie. et j’y ai vu un énorme potentiel, notamment dans l’éclatement en plusieurs angles du point de vue de la chute.

A.H. : Un potentiel en termes d’installation, de mise en espace dans des galeries par exemple ?

A.L. : Exactement. Je pense que mon attachement au film, c’est dans le cadre optique que ça se joue. C’est l’image dans ce cadre que je dois travailler, plutôt que la présentation et la spatialisation des images elles-mêmes. Alors que là, avec le second volet du projet Ville Marie, c’est au niveau de la présentation des images que je travaille, le cadre spatial / installatif.

A.H. : Tu as placé plusieurs caméras sur ton lanceur ?

A.L. : Il y en avait une placée vers le haut, et quatre autres sur les côtés, captant un champ visuel perpendiculaire au mouvement de le la chute.

A.H. : Et tu n’as pas voulu utiliser de drone ? Pour toi, il faut toujours qu’il y ait l’idée de la chute ?

A.L. : Non, je n’ai pas voulu utiliser de drone. Ce qui m’intéresse, c’est la gravité, et je ne voulais pas exercer de contrôle à ce niveau. C’est un des aspects importants du film, je pense.

E.T. : Est-ce que tu as toujours développé toi-même tes films tournés en argentique ?

A.L. : Non, ça dépend des projets. Pour 930 par exemple, je n’ai pas développé les images sources mais tout le reste, tout le travail à la tireuse optique, a été fait manuellement. Les films de la série brouillard ont été tirés en laboratoire, parce qu’il est laborieux de développer 1000 pieds de pellicule[33][33] 1000 pieds = 304,8 mètres.. Et souvent, dans la couleur développée à la main, je remarque une esthétique un peu « sale », qui ne m’attirait pas du tout pour ce projet.

A.H. : Un des projets que tu as faits avec Solomon Nagler par exemple, j., reprend ce côté manuel, artisanal, incarné.

A.L. : Oui, ça fonctionnait bien pour ce film-là.

E.T. : J’aimerais revenir sur la question de l’ingénierie, que tu as déjà un peu évoquée, parce que de ce point de vue, il me semble que ton processus de travail va un peu à l’encontre du cliché qui voudrait que les cinéastes expérimentaux travaillent seuls. Toi, au contraire, tu as besoin que des gens viennent interférer, parce que tu as besoin des compétences précises qu’ils t’apportent. Peux-tu préciser, justement, ce rapport à l’ingénierie, et peut-être plus largement à la collaboration, que ce soit avec des ingénieurs comme Ludovic Boily, ou des cinéastes comme Solomon Nagler ? Es-tu ouvert aux propositions qu’ils peuvent te faire, ou as-tu à l’avance une idée très précise de ce que tu souhaites, et qui serait davantage de l’ordre de la commande ?

A.L. : Disons simplement que Ludovic Boily, ou Idriss Ammara, l’ingénieur avec lequel je travaille en ce moment, font des choses que je ne peux pas faire. Le cliché dont tu parles, d’être tout seul, je le recherche dans une certaine mesure quand je travaille les images, quand je les monte ou que je les traite à la tireuse optique. Mais je n’essaierais pas de fabriquer moi-même les dispositifs spécifiques dont j’ai besoin. Je n’ai pas ces compétences-là. Par exemple, pour Ville Marie, je voulais que la caméra maintienne son orientation vers le haut pendant la chute, c’était la seule demande initiale. Au départ, je pensais qu’on aurait pu installer une sorte de cône sous la caméra pour la lester, mais c’était une suggestion plutôt abstraite. Ludovic s’est impliqué dans le projet avec de meilleures idées ; c’était lui qui était en charge de la conception. L’ingénieur est autonome dans ce travail. Et en même temps, avoir fait des études d’ingénierie m’a permis de mieux imaginer ce qui peut se faire, comment on peut formuler des solutions à un problème précis. Mais après cela, ça ne me gêne pas de déléguer à ceux qui ont vraiment les compétences… Avec Solomon, c’est une autre affaire. Il a une vision très forte et précise de ce qu’il veut, et je pense que notre collaboration fonctionne bien parce que chacun, à sa façon, s’adapte à l’investissement de l’un comme de l’autre.

A.H. : Ce que je vais dire est peut-être un peu caricatural, mais je pense que vous êtes complémentaires. Pour moi, Solomon est dans une sorte de bouillonnement, et toi, tu lui fournis un certain cadre, dans lequel votre travail commun va pouvoir prendre forme et s’épanouir.

A.L. : C’est très intéressant. En fait je croyais plutôt qu’il s’agissait de l’inverse…

A.H. : C’est plutôt lui qui passe une sorte de commande…

A.L. : Parfois ça commence comme ça, oui. Et ensuite ce sera à moi de m’approprier le projet pour réellement m’y investir.

E.T. : Peux-tu nous parler de la place de l’écriture dans ton travail ? Passes-tu par une phase où tu as besoin d’écrire quelque chose, au sens strict, pour clarifier tes projets de films ? Est-ce que ça passe plutôt par une écriture de type visuel (dessins, schémas, croquis…) ou sonore ? Est-ce que tu as besoin, plus généralement, de visualiser quelque chose de ce qui sera la structure du film ?

A.L. : Je n’écris pas beaucoup. Je le fais lorsqu’on l’exige dans les dossiers de subventions, mais ce n’est pas la manière dont je conceptualise un projet. La première étape consiste à me rendre sur les lieux, pour filmer et/ou prendre des photos, de façon très spontanée. À partir de là, je commence à faire des croquis, pour voir comment je peux articuler ou présenter les choses. Pour 930 par exemple, je suis allé plusieurs fois dans le tunnel que je voulais filmer avec une caméra Super 8. J’essayais toutes sortes de choses et parfois je me disais, en regardant les résultats : « ça, ça pourrait marcher ». Pour la série brouillard, c’est un peu la même chose. C’est un processus d’itération, où j’essaie de faire converger mes idées vers une solution, tout en éliminant celles qui ne fonctionnent pas, qui ne me paraissent pas pertinentes. Dans un deuxième temps viennent les schémas, à travers lesquels je formalise la structure des films, au moment où je m’apprête à exécuter. Vers la fin du tournage de La Grande Dame, qui est une sorte de portrait de la place Ville Marie en Super 8, lorsque je complétais les dernières itérations, j’avais une structure, un montage préalablement déterminé : pour les photogrammes 1 à 18, il fallait cadrer de telle manière, avec telle focale, etc.

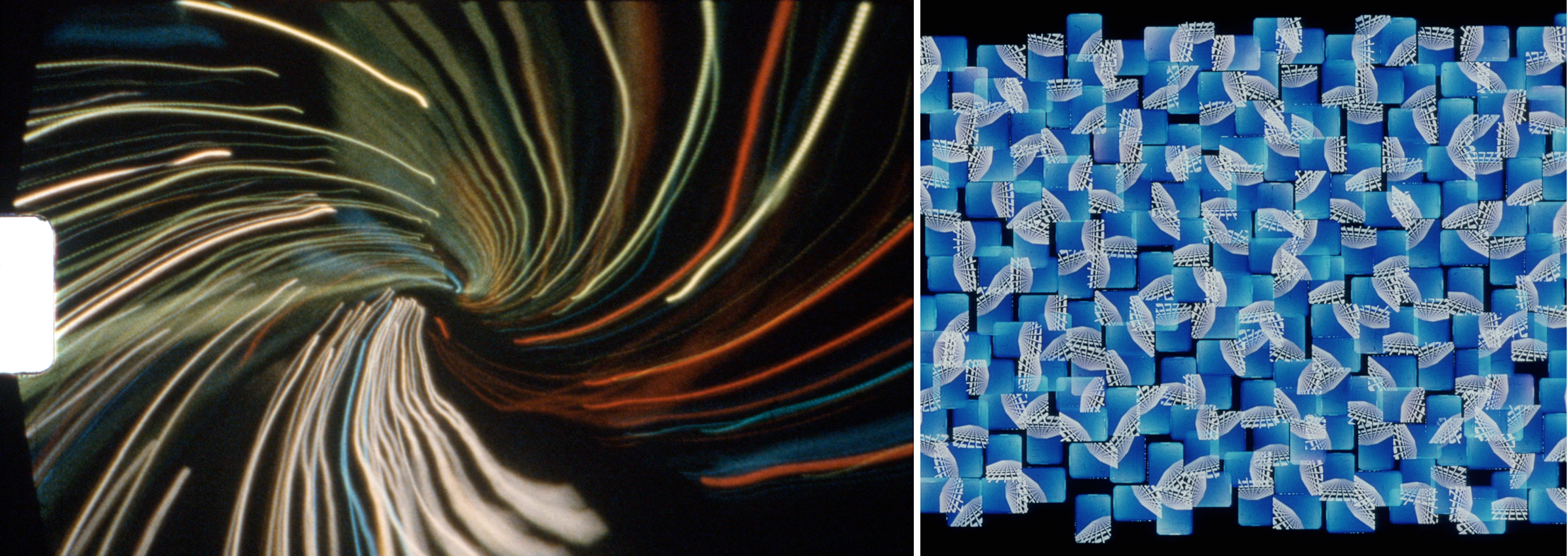

Pour Artifices n°1, j’avais tourné au préalable deux ou trois bobines sur lesquelles j’avais fait toutes sortes d’essais de différents mouvements – et pas uniquement des rotations, même si le film est structuré à partir de cette idée-là –, en travaillant sur les lumières. À partir de là, je savais que si je maintenais tel ou tel motif visuel pendant dix secondes, par exemple, c’était intéressant. Avec les tests, je savais combien de temps maintenir un mouvement, quand l’arrêter, quand le modifier, et quelles variations faire.

E.T. : As-tu gardé des traces de ces tests, ou des croquis que tu as établis pour structurer tes films ?

A.L. : Non, les croquis sont souvent des morceaux de papier qui traînent dans mes poches, sur les lieux de tournage. Je les conserve rarement.

A.H. : Est-ce que tu conserves quand même des choses, pour chaque production, comme les cinéastes de fiction qui ont des boîtes d’archives, classées, concernant tel ou tel film ?

A.L. : Oui. Par contre je laisse tout ça un peu en désordre, pour ne pas y être attaché…

E.T. : C’est intéressant, parce que lorsqu’on interroge des cinéastes expérimentaux à ce sujet, il y a souvent deux cas de figure. Il y a, d’une part, ceux qui ont pris des notes, dessiné des croquis ou des schémas sur des bouts de papiers, des carnets, mais qui ont tout jeté ensuite parce qu’une fois que leur film est achevé, il faut qu’il ne reste plus rien d’autre que le film lui-même (et souvent, c’est aussi parce qu’ils n’ont pas la place de conserver des archives, ou que ça les ennuie plus qu’autre chose). Et d’autre part, il y a ceux qui classent, et qui gardent absolument toutes les traces du processus. Et lorsqu’on regarde leurs films, on comprend qu’ils sont aussi la transposition de cet esprit-là : Les gens qui conservent et qui classent, ce sont souvent des personnalités extrêmement rigoureuses dans leur travail. Je pense par exemple à des cinéastes comme Rose Lowder ou Christian Lebrat. Ça ne veut pas dire que les premiers ne sont pas rigoureux, mais qu’ils ont peut-être une autre relation au processus.

A.L. : Pour ma part, j’ai l’impression que si j’étais trop rigoureux dans la préparation, le travail serait peut-être trop prévisible. Je suis définitivement capable de rigueur et je pense très bien connaître les outils et matériaux avec lesquels je travaille. Mais c’est précisément pour ces raisons que je refuse de contrôler certaines variables dans mes projets ; un peu pour déjouer ce qui devrait normalement arriver en utilisant telle ou telle technique… D’où mon manque d’attachement aux schémas, croquis, etc.

E.T. : En même temps il y a souvent, et de plus en plus me semble-t-il, un élément de documentation ou de commentaire qui accompagne ton travail. Je pense par exemple à Ville Marie – documentation et processus, qui a été montré au Festival International du Film sur l’Art de Montréal en 2015, ou bien au Corps Humain, dans lequel tu commentes en voix off les images que tu as tournées de ta famille. Dans plusieurs de tes projets, le commentaire semble faire partie intégrante du film, ou se réfléchir avec lui. Est-ce que ça a du sens pour toi, de présenter ou de dire quelque chose sur ton processus de travail ?

A.L. : Oui, sans doute. Par exemple pour Ville Marie, il y a un écart énorme entre ce qu’on voit à l’écran et le processus du tournage. Pour 930 aussi, il y a eu beaucoup d’étapes. Je n’en ai conservé que quelques traces, et à un moment donné je m’en suis voulu, parce qu’il y avait quelque chose d’intéressant dans la performance qu’a constitué ce film. Je n’ai donc pas voulu faire la même erreur avec Ville Marie et j’ai chaque fois bien documenté les séances de capture sur le terrain. Même chose pour brouillard.

A.H. : Concernant la série brouillard, j’ai vu une courte vidéo dans laquelle on te voit avec ta caméra faire le même parcours plusieurs fois, ou charger la pellicule dans le noir, etc. Dans quel contexte cet objet a-t-il été tourné ?

A.L. : C’était dans le cadre d’un cours à l’université Concordia, entre la première et la deuxième année de Maîtrise, qui rassemblait des étudiants venant de toutes sortes de disciplines. Je voulais leur montrer le type de travail qu’implique une pratique comme la mienne. J’avais été surpris puisque certains préféraient ce document au résultat final. Cette expérience m’est restée en tête car le prof m’avait même dit : « Peut-être que plus tard, dans ta pratique, tes projets vont devenir le prétexte pour tes documentations. »

A.H. : Il y a aussi toutes les versions de brouillard qui ne sont pas distribuées officiellement, que tu ne montres pas[44][44] Seules les versions 1 et 14 sont distribuées., et qui sont aussi des formes de documentation du processus. Pour moi qui les ai toutes vues, je les trouve extraordinairement belles, chacune a quelque chose de particulier, mais c’est aussi parce que j’ai vu l’ensemble que je comprends mieux ce qui t’a amené à choisir celles que tu considères comme des versions montrables. Je vois un peu mieux où tu vas. Qu’est-ce qui a déterminé, par exemple, ton choix de montrer tel ou tel des brouillards ; qu’est-ce qui fait que pour toi le n°15 est abouti, alors que le n°7 par exemple est aussi très beau, et qu’il aurait pu t’embarquer éventuellement dans d’autres directions ?

A.L. : Difficile à dire. Je suis content de la manière dont ça fonctionne dans le n°14 ou surtout le n°15, mais pour le n°16, j’avais quelque chose en tête qui n’a pas fonctionné. Mais parfois, un ou deux ans plus tard, je regarde à nouveau ces images et je me dis qu’elles sont intéressantes, finalement. C’est pour ça qu’il est très difficile pour moi de faire du montage.

E.T. : Combien de temps ont duré les tournages pour les dernières versions des brouillards ?

A.L. : Assez longtemps, tout dépendant des techniques que j’utilisais pour le rembobinage de la pellicule, de la météo, et de la fatigue… Certaines des premières versions ont pris tout un été car je faisais tout à la main. Pour les dernières je rembobinais mécaniquement, ce qui simplifiait la tâche mais amenait son lot de problèmes, notamment l’usure prématurée de la bande de film puis la cassure. C’est ce qui s’est produit lors du tournage des n°14 et n°16. Je tournais aussi à très haute cadence, rendant la pellicule de plus en plus fragile après chaque surimpression.

E.T. : Pour quelles raisons es-tu passé du 16mm, que tu avais utilisé pour tes précédents films, au 35mm pour les brouillards ? C’était une particularité technique de ce format qui t’intéressait ?

A.L. : C’est surtout par souci formel que je me suis intéressé au 35mm pour ce projet. Je visais une certaine résolution qui n’était pas possible avec le 16mm et certainement pas avec le Super 8. Je pense même que si je pouvais poursuivre la série avec une caméra IMAX, je le ferais. Au fond pour brouillard, je cherchais un support capable de rendre les détails tels quels, sans distorsion. Avec 930 au contraire, c’était l’inverse : je voulais réduire, éliminer, compresser.

A.H. : Quel a été le point de départ de brouillard ? Est-ce que tu voulais travailler d’emblée avec la surimpression, ou est-ce que le désir premier était ailleurs, et l’idée de la surimpression est venue ensuite ? Souvent, la technique est aussi une manière de résoudre ou de comprendre un désir, une image, une obsession, une fixation…

A.L. : J’ai l’impression que dans mon travail en général, j’essaie de résoudre quelque chose à travers la technique. Le motif de la trajectoire s’y trouve de façon récurrente et souvent, c’est par le traitement des images que j’arrive à maîtriser ce qui autrement semble m’échapper. Avec les brouillards, mon intérêt pour la surimpression s’est manifesté à un moment où j’ai entrevu des choses que je pouvais faire d’une façon précise avec cette technique. Je ne sais trop d’où ça vient, je me rappelle seulement avoir voulu exécuter ce trajet-là dans cet espace-là, et de cette manière-là. J’avais complété plusieurs essais à Montréal, mais aucun ne fonctionnait aussi bien que cette trajectoire-ci, aboutissant à l’eau…

A.H. : …et que ça parte de la maison familiale, aussi. Pour 930 par exemple, le choix de filmer dans ce tunnel était un peu rattaché à des images ou des souvenirs d’enfance. Ville Marie, lui, est parti d’un rêve récurrent de chute, et je me demandais si pour brouillard il y avait aussi quelque chose de cet ordre.

A.L. : Sûrement. Mais je crois que pour ce projet en particulier, ce n’est pas clair du tout.

A.H. : Je ne veux pas faire de la psychanalyse à deux sous, et je ne sais pas ce que ça révèle vraiment, mais je crois que ça n’est pas indifférent que tous ces films reposent sur une traversée, un passage. Et la surimpression, c’est peut-être une manière de figurer, si on veut, ces multiples passages qui t’ont fait, et qui tapissent ta mémoire.

E.T. : Il y a aussi le fait que ça n’est pas simplement une surimpression répétée 3 ou 4 ou 5 fois, mais jusqu’à des centaines de fois, selon les versions. Et c’est cette gigantesque accumulation qui produit, précisément, le brouillard d’images dont sont faits ces films. Au fond, ce n’est pas un passage réitéré en surimpressions, mais c’est encore tout autre chose, qui impose aussi forcément beaucoup de contraintes techniques, liées au rembobinage de la pellicule ou à l’exposition à la lumière. Ce n’est pas anodin, parce que ces problèmes techniques doivent à la fois être résolus pour que le film existe tel qu’il doit exister, tel que tu as envie qu’il existe, mais en même temps ce sont eux qui constituent le film en tant que tel.

A.L. : On parlait tout à l’heure du cadre que je construis pour mes films, et dont je définis les contours. Je pense que pour la série brouillard, le cadre est poussé à l’extrême de sa rigidité, et c’est le médium qui flanche avant ma volonté d’arrêter. Il me semble qu’en multipliant les surimpressions, on voit différemment ce qui, ordinairement, serait très habituel. Ça devient quelque chose de presque surnaturel.

A.H. : Il y aussi le fait que si tu t’en étais tenu à trois ou quatre surimpressions, on aurait pu distinguer les différentes couches d’images sur l’écran. Mais l’intérêt de ce projet n’est pas là, parce qu’au-delà d’une trentaine de surimpressions, on est dans un autre ordre de perception. Il y a une transformation.

A.L. : C’est vrai qu’à ce stade, ce n’est plus vraiment de la surimpression, et il y a des choses qui commencent à apparaître dans l’accumulation.

A.H. : Déjà la chronophotographie, dans l’esprit de Marey, devait servir à révéler des choses qu’on ne voyait pas. Et ton travail sur la surimpression finit aussi par produire une sorte de caractéristique gestuelle, une étude sur le mouvement.

A.L. : C’est vrai. Entre le tournage des brouillards n°14 et n°15, j’ai tourné une petite scène, quelque chose de très banal, en trois plans, caméra fixe, dans la cuisine de la maison familiale, où on voit mon père se diriger vers l’évier, demander à ma mère si elle veut du ketchup, ouvrir la porte du réfrigérateur, se laver les mains, puis s’apprêter à manger. C’est une scène quasiment absurde, que j’ai surimprimée des dizaines de fois, sur pellicule 35mm. J’ai fait la même chose avec le son, ce qui produit au final une sorte de symphonie, avec le bruit d’un verre posé sur une table qui se démultiplie, les pattes de chaises qui grincent à l’unisson, un torrent qui coule du robinet, ce genre de chose. Et en même temps, leur gestuelle atteint presque le niveau de la chorégraphie.

E.T. : Ces trajets et ces gens que tu connais très bien, la façon dont tu les filmes renvoie clairement au champ des pratiques expérimentales, et en même temps il y a une dimension documentaire, dont on a déjà un peu parlé : tu documentes des choses, tout en les mettant en scène, mais tu documentes aussi le souvenir que tu en as.

A.H. : Un peu comme Stan Brakhage qui disait qu’au fond, il était un documentariste.

E.T. : Si on reste un peu sur la question de la traversée, c’est un des grands motifs de l’histoire du cinéma documentaire. Pour le dire à très gros traits, il y a les cinéastes qui attendent que les choses surviennent, qui sont aux aguets, et il il y a ceux qui s’engagent, y compris physiquement, dans ce qu’ils filment. Je schématise encore, sans doute trop, mais ce sont là deux grands types de gestes qui traversent l’histoire des cinémas du réel. Et ce geste d’engagement, pour moi, est clairement présent et défini dans tes films. Il résonne aussi avec ce que tu as dit à plusieurs reprises à propos de l’imprévu, de l’accident, de l’intuition, parce que c’est indéniablement lié à la question du cadre. Les cadres de tes films sont très rigides, mais tu fais aussi en sorte que l’accident puisse y arriver. Il y a une place qui est ménagée pour ça.

A.L. : En effet, sans quoi le matériau devient vite subordonné à une idée de départ qui va peut-être le réduire, l’appauvrir.

A.H. : Actuellement tu es occupé par deux grandes séries de films, Ville Marie et brouillard, pour lesquelles chaque film est une itération supplémentaire d’un projet plus vaste. À quel moment de ta démarche t’es-tu dit que tu allais fonctionner comme ça, plutôt que de faire (comme c’était le cas avant) un film, puis partir sur un autre, etc. ? C’est assez rare de fonctionner ainsi, même si des gens comme Brakhage ont pu le faire avec la série des Songs (1964-1969), les Scenes under childhood (1967-1970), ou bien Rose Lowder avec les Bouquets (1994-2009).

A.L. : Oui, ou les Sea Series de John Price (2008-2013). Mais j’ai quand même l’impression que 930 par exemple, c’était un assez long projet qui s’est fait, et qui s’est terminé. De même pour Artifices. Mon travail à propos de la place Ville Marie, je pense que c’est bientôt terminé, justement.

A.H. : Est-ce qu’il y a des outils, après Ville Marie notamment, dont tu sens que tu as un peu fait le tour, comme la tireuse optique ?

A.L. : Bien entendu. Je ne referais plus le genre de manipulations optiques/plastiques que j’ai faites pour Ville Marie – A par exemple. Et avec le matériel Super 8 enregistré à la place Ville Marie en 2011, j’avais approfondi jusqu’en 2014 le travail de « mosaïques mouvantes », qui apparaissent parfois dans la version A. Je ne les ai jamais montrées, mais Charles-André Coderre en a utilisées pour illustrer un entretien qu’on avait fait ensemble[55][55] Charles-André Coderre, « Entretien avec Alexandre Larose », 24 images, n°169, octobre-novembre 2014, p. 32-34.. Je garde ces images de côté pour l’instant, car j’aimerais les montrer dans un autre contexte. Mais je ne retournerais pas sur ce type de travail. Je l’ai fait avec Solomon Nagler pour j., mais on n’utilisait la tireuse que pour rephotographier, le but étant de dégrader les images et non de produire des effets de synthèse. Et puis j’ai l’impression qu’après brouillard, dans ce que je m’apprête à faire, je commence à découvrir des choses avec le numérique qui m’intéressent beaucoup.

A.H. : En termes de diffusion, tu restes assez strict en général sur les conditions de projection de tes films et le respect du format d’origine. Ville Marie – A existe en DVD[66][66] Dans le coffret Contre-œil, édité par l’Institut pour la Coordination et la Propagation des Cinémas Exploratoires (ICPCE), Montréal, 2013., et on trouve quelques vidéos sur Vimeo… Quelle est ta position par rapport à ça ? Les conditions de projection sont un principe auquel tu tiens mordicus ?

A.L. : Pour brouillard par exemple, il est clair que la meilleure manière de le montrer, c’est de projeter la bobine originale. Je suis conscient que c’est pratiquement impossible de réunir les conditions nécessaires à ce genre de projection alors je suis évidemment flexible, pour l’instant.

A.H. : La plupart de tes films sont distribués le CFMDC (Canadian Filmmakers Distribution Center) au Canada, par Light Cone et le Collectif Jeune Cinéma en France. Le brouillard n°1, évidemment, on ne peut pas le distribuer en Super 8, donc il en faut une version numérique. Certains de tes films sont aussi disponibles dans les deux formats. Comment sont distribués les brouillards actuellement ?

A.L. : Il n’y a que le n°14 qui est distribué sous forme d’une copie zéro 35mm. Il existe une version numérique, mais je n’autorise la projection dans ce format que si la salle qui veut le projeter n’est pas équipée pour le projeter en 35mm. Dans ces cas-là, j’essaie d’être souple, et surtout pour le contexte installatif.

E.T. : Comment envisages-tu le financement de tes films ? Demandes-tu des bourses, des subventions, et si oui, à quels types d’institutions ?

A.L. : Pour la série brouillard, pendant les cinq premières années, je n’arrivais pas à obtenir de financements. Récemment ça a marché pour les dernières versions, et je vais donc pouvoir terminer la série. Pour Ville Marie – A j’ai obtenu le soutien du Conseil des Arts du Canada en 2007, et celui du Conseil des Arts et des Lettres du Québec pour le tournage de la « version B » en 2011. En ce moment, pour terminer Ville Marie, je m’autofinance, ce qui n’est pas évident. Je dois utiliser mon propre argent… qui n’existe pas.

A.H. : Reçois-tu des commandes de galeries, ou de festivals ?

A.L. : Oui, ça arrive. À Toronto en 2011, pour LIFT (Liaison of Independent Filmmakers of Toronto), j’avais eu une commande pour La Grande Dame, mais c’était un projet qui était déjà en cours. Rue de la Montagne, un des essais 16mm réalisés au moment où je travaillais sur la série brouillard, était une commande du Winnipeg Film Group, et toujours avec Solomon Nagler, on a aussi mené un projet à la galerie Artspace de Sydney, le Situated Cinema.

A.H. : Tu as aussi fait des résidences.

A.L. : J’en ai fait une à Sackville, au Nouveau Brunswick, où je travaillais en surimpression avec une pellicule Ektachrome Super 8. Ça a donné le film qui s’intitule Sackville Marshwalk, et c’est ce que j’aimerais continuer à explorer dans une résidence en Nouvelle-Zélande, où je vais partir bientôt. Il me reste quelques bobines d’Ektachrome Super 8, et je voudrais voir ce que je peux en faire, en terminant d’explorer cette direction là. Sinon, la résidence à Sackville était d’abord et avant tout en collaboration avec Solomon, où nous avions produit les films installés plus tard à Sydney.

E.T. : Il t’est déjà arrivé de travailler avec des maisons de production pour certains projets ?

A.L. : L’ONF (Office National du Film du Canada) me soutient via un programme qui s’appelle l’Aide au Cinéma Indépendant. Par exemple, pour brouillard, ils m’ont aidé pour les coûts associés au tirage des copies ainsi qu’à toutes sortes de frais liés à l’archivage des séquences et à la post-production.

A.H. : Mais tu n’as jamais été employé à l’ONF avec un contrat, comme Karl Lemieux, Steven Woloshen ou d’autres cinéastes expérimentaux basés à Montréal ?

A.L. : Non, ça n’est jamais arrivé.

E.T. : Et quand tu travailles avec Main Film[77][77] Main Films est un centre d’artistes voué au cinéma indépendant, créé à Montréal en 1982., tu utilises donc surtout leur infrastructures, leurs équipements ?

A.L. : Oui. En 2008, pour Ville Marie – A, j’avais participé à leur programme « la Manufacture de Films », qui me permettait d’accéder gratuitement à la tireuse optique et d’avoir de la pellicule.

E.T. : Tu nous disais tout à l’heure que l’écriture n’intervient pas vraiment dans la préparation de tes films. Lorsque tu fais des demandes de financements, et que tu dois remplir des dossiers, comment te débrouilles-tu lorsqu’on te demande par exemple de livrer un scénario ?

A.L. : Dans le champ de l’expérimental, la plupart du temps, on ne nous demande pas un scénario, mais plutôt une sorte d’approche visuelle. Je dois souvent décrire le processus selon lequel je vais travailler, et je dois essayer d’anticiper ce que ça donnera, de décrire le résultat recherché et espéré. Mais je ne cherche pas à interpréter ou à expliquer d’où vient telle ou telle chose. J’essaie surtout de décrire le cadre justement : le processus et les contraintes que j’essaie de gérer.

A.H. : La musique est assez peu présente dans ton travail. Peux-tu nous dire comment tu envisages cette question ?

A.L. : Pendant un moment, j’avais pensé utiliser de la musique pour brouillard. J’avais notamment vu à Détroit une performance d’un violoncelliste qui jouait une pièce d’Alvin Lucier. Le morceau fonctionnait autour d’une note unique qui se répétait avec de micro-variations tonales, grâce à un système informatique. J’avais enregistré cette performance, puis je l’avais calée sur l’un des brouillards, et ça marchait curieusement bien, mais je n’ai pas vraiment eu envie de sauter le pas en faisant une version sonore…

A.H. : As-tu déjà envisagé de travailler avec un musicien, comme Karl Lemieux par exemple pour qui ce type de collaboration est un moteur de la création ?

A.L. : Pas encore. Pour la suite que j’envisage à brouillard, c’est davantage vers le son synchrone que je me dirige. Rien de volontairement musical en tout cas.

A.H. : Et en ce qui concerne la présence du langage ? À part dans Le Corps humain, c’est très peu présent dans ton travail.

A.L. : Je tente parfois des choses, mais en général je trouve ça compliqué. Je l’ai fait dans 930 et Ville Marie – A, en retravaillant des extraits d’entretiens que j’avais captés à la radio. Dans ces cas je recherchais une texture, et donc la compréhension du texte lui-même n’était pas importante. Je trouve que le langage en soi est très chargé visuellement.

E.T. : Pour Le Corps Humain justement, l’idée de commenter toi-même les images était-elle présente dès le début du projet, ou s’est-elle imposée ensuite ?

A.L. : Au départ, ce projet était un exercice fait dans le cadre d’un cours à l’université Concordia. Chaque semaine, on devait concevoir un film sur un thème donné, et cette fois-là, ça portait sur le cinéma et le corps. Il y avait une réunion de famille chez mes parents, et j’ai donc filmé là-bas. Ensuite, j’ai développé la pellicule, et je l’ai projetée en même temps que j’enregistrais ce texte. J’ai coupé quelques parties, et monté ça presque tel quel, sans trop de préméditation.

A.H. : Cette absence de préméditation contraste avec la façon dont tu travailles habituellement. Et pourtant, ce film fait partie de ta filmographie, il est distribué et projeté régulièrement.

A.L. : Solomon Nagler enseignait à Concordia à l’époque, et c’est lui qui m’avait incité à le mettre en distribution. Je n’avais pas encore fini 930, mais je me suis dit que j’allais essayer. Et curieusement, cela a intéressé des gens, surtout en France en fait, et moins au Québec. Robert Morin a fait ce genre de choses très souvent ici, mais je ne connaissais pas ses films à l’époque.

Films

Le Corps humain (introduction) (2006, Super 8, N&B, sonore)*.

930 (2006, 16mm, 10mn, N&B, sonore)*.

Artifices n°1 (2007, Super 8, 3mn, couleur, sonore)*.

Fenêtres (2008, 16mm, 9mn, couleur, sil.)*.

j. (coréal. Solomon Nagler, 2008, 16mm, 6mn, N&B, sonore)*.

Ville Marie – A (2009, 35mm, 12mn, couleur et N&B, sonore)*.

brouillard n°1 (2009, Super 8, 3mn, couleur, sonore)*.

La Grande Dame (2011, Super 8, 3mn, couleur, sil.)*.

brouillard n°2 (2011, 35mm, 1mn, couleur, sil.).

brouillard n°3 (2011, 35mm, 1mn, couleur, sil.).

brouillard n°4 (2011, 35mm, 1mn, couleur, sil.).

brouillard n°5 (2011, 35mm, 1mn, couleur, sil.).

brouillard n°6 (2011, 35mm, 1mn30, couleur, sil.).

brouillard n°7 (2012, 35mm, 1mn30, couleur, sil.).

brouillard n°8 (2012, 35mm, 1mn, couleur, sil.).

Rue de la montagne (2012, 16mm, 2min, couleur, sil.).

brouillard n°9 (2012, 35mm, 1mn, couleur, sil.).

brouillard n°10 (2012, 35mm, 1mn, couleur, sil.).

brouillard n°11 (2012, 35mm, 1mn30, couleur, sil.).

Sackville Marshwalk (2013, Super 8, 3min, couleur, sil.).

brouillard n°12 (2013, 35mm, 1mn30, couleur, sil.).

brouillard n°13 (2013, 35mm, 1mn30, couleur, sil.).

brouillard n°14 (2013, 35mm, 10mn, couleur, sil.)*.

brouillard n°15 (2013, 35mm, 10mn, couleur, sil.).

brouillard n°16 (2014, 35mm, 10mn, couleur, sil.).

brouillard n°17 (2015, 35mm, 10mn, couleur, sil.).

brouillard n°18 (2015, 35mm, 10mn, couleur, sil.).

brouillard n°19 (2015, 35mm, 10mn, N&B, sil.).

Ville Marie – documentation et processus (2015, numérique, 5min30, couleur, sonore).

Installations et performances

Round Trip (Aller/Retour) (avec Heather Reid) : Performance pour 4 projecteurs 16mm en boucle. Galerie Eastern Bloc, Montréal, décembre 2012 ; Symposium Time Forms, Université McGill, Montréal, septembre 2013.

Situated Cinema 2 (avec Solomon Nagler) : Boucles 8mm et 16mm. Galerie ArtSpace, Sydney (Australie), février/mars 2014.

Situated Cinema 3 (avec Solomon Nagler, Thomas Evans & Jonathan Mandeville) : Boucle 16mm. Toronto International Film Festival (TIFF), Toronto, septembre 2015.

brouillard, version installée : John Michael Kohler Art Center, Sheboygan (États-Unis), octobre 2014-février 2015 ; Galerie Ace Art, Winnipeg, septembre 2015 ; Cinémathèque québécoise, Montréal, septembre-novembre 2015 ; Dhaka Art Summit (Bengladesh), février 2016 ; Museum Angewandte Kunst, Francfort (Allemagne), février-avril 2016 ; La Bande Vidéo (Québec), avril-juin 2016.

Sackville Marshwalk, version installée : Audio Foundation, Auckland (Nouvelle Zélande), août 2015.

Les titres suivis d’une astérisque sont distribués. Les films d’Alexandre Larose sont distribués au Canada par le CFMDC, et en France par Light Cone et le Collectif Jeune Cinéma.

Toutes les images sont extraites d'œuvres d'Alexandre Larose : brouillard n°14 (2013) / Ville Marie - A (2009) / Artifices n°1 (2007) et Ville Marie / brouillard n°1 (2009) et Sackville Marshwalk (2013) / Roundtrip (réalisé avec Heather Reid ; photographie : Craig Rodmore) / Le Corps humain (2006).

Merci à Alexandre Larose pour sa disponibilité et son implication, ainsi qu'à Inès Grivart et Carla Le Touzé pour la transcription de l'entretien.