Images et valeurs du travail

Les métamorphoses du corps ouvrier

Le musée du Jeu de Paume à Paris proposait au printemps dernier une exposition intitulée François Kollar, un ouvrier du regard. Consacrée exclusivement à ce photographe peu connu qui réalisa surtout des commandes dans l’univers industriel, elle s’organisait en fonction de choix muséographiques surprenants – pour ne pas dire discutables. Selon les curateurs, le corpus de Kollar « permet d’observer comment l’individu s’inscrivait dans la société par le biais du travail et de prendre conscience des changements profonds qui ont affecté l’industrie entre les années 1930 et les années 1960. »[11][11] François Kollar, Un ouvrier du regard, 09/02 – 22/05/2016, Jeu de Paume, Dossier Documentaire. Ainsi sommes-nous conviés à constater, sur les tirages d’époque que les cimaises isolent de leur contexte ou sur un diaporama projeté sans texte aucun, le talent de l’auteur-photographe qui a su capter comme personne la « transition » vers la standardisation, le changement d’époque dans les diverses industries nationales, cela passant le plus souvent par la mise en coprésence d’éléments modernes et archaïques[22][22] « Composant une véritable archive, ces images livrent un témoignage remarquable d’une époque où les travailleurs sont encore au cœur du monde industriel, artisanal et agricole, qui se mécanisera et se standardisera peu à peu. C’est précisément cette transition que Kollar sait capter, donnant ainsi tout son sens à cette commande ». Dossier Documentaire, op. cit..

L’auteur apparait ici comme une subjectivité artistique supérieure, et ses images, pas ou peu légendées, comme le témoignage objectif de l’époque. Dans plusieurs essais écrits au fil des années 1980, le photographe et théoricien Allan Sekula a vivement critiqué ce type de positionnement « moderniste ». Selon lui, celui-ci se caractérise par une « idéologie de la neutralité ». Les images, valant pour elles-mêmes, ne réclament ainsi ni légende ni contexte. Or, explique Sekula, l’objectivité photographique ne tient qu’à un point : « quelqu’un ou quelque chose se trouvait quelque part et a capté une image. Tout le reste, tout ce qui dépasse la trace imprimée, est interprétation. »[33][33] Allan Sekula, « Défaire le modernisme », Ecrits sur la photographie, Beaux Arts de Paris Éditions, p. 148. Une telle attitude tend ainsi à considérer la signification de la photographie comme immanente, alors qu’elle est, selon le théoricien, profondément contingente.

Dans ses réflexions, Sekula a toujours considéré l’image comme un « document historique », dont l’analyse exige la prise en compte du contexte économico-social, et des discours qui la cadrent tant au moment de la conception que de la diffusion. C’est dans cette perspective que nous situerons notre étude. Selon notre hypothèse, le travail de Kollar a en réalité consisté à créer des images de l’industrie qui valaient pour leur correspondance avec une idéologie précise et datée. Nous chercherons en outre à réinscrire dans une généalogie cette pratique éditoriale, consistant à user d’images pour saisir une réalité du corps au travail, pour mieux la circonscrire par un langage (économique, scientifique, idéologique), qui dépouille les sujets actifs de leur expérience propre du travail.

Industrie nationale et esthétique de la production, l’exemple de La France travaille.

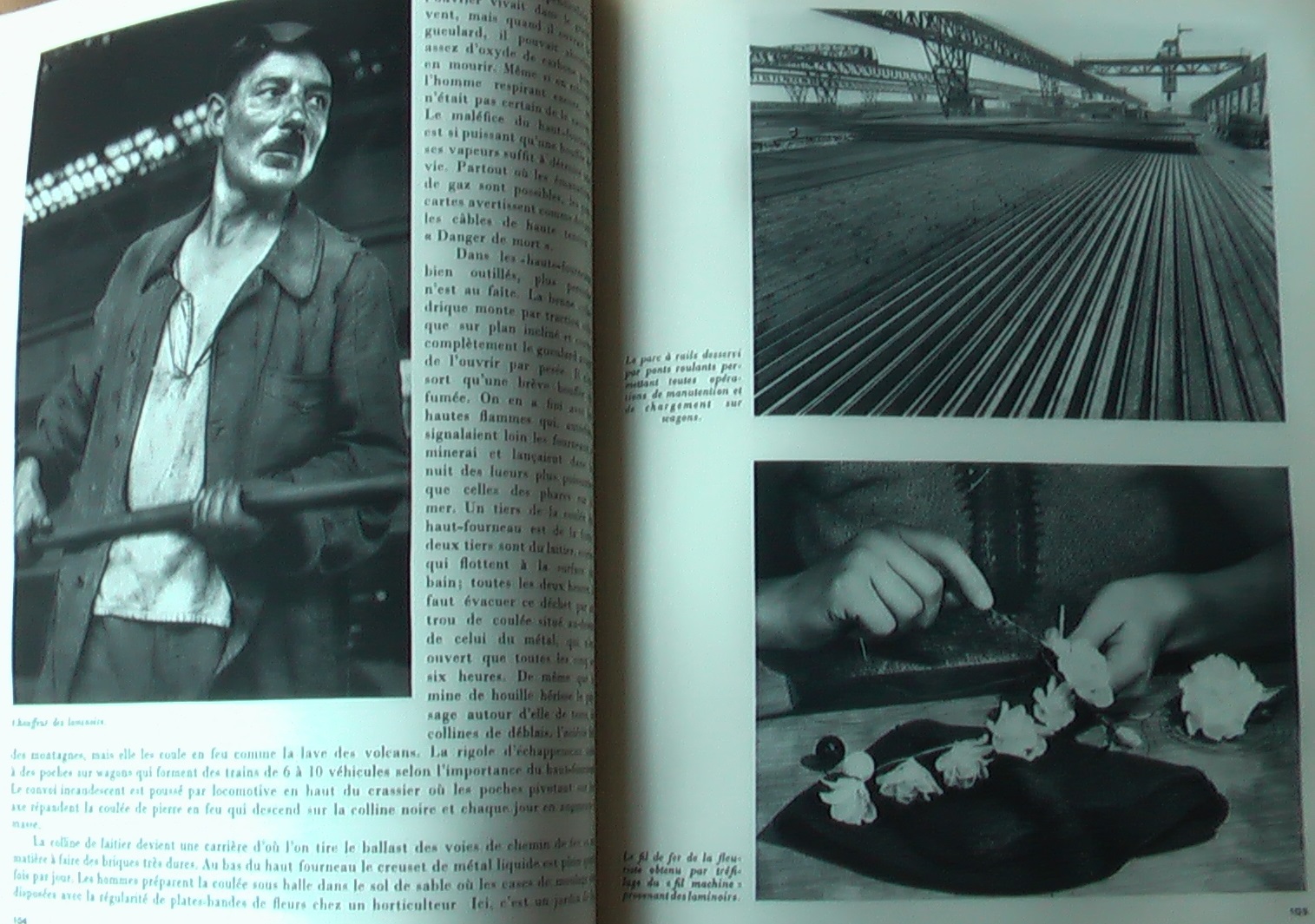

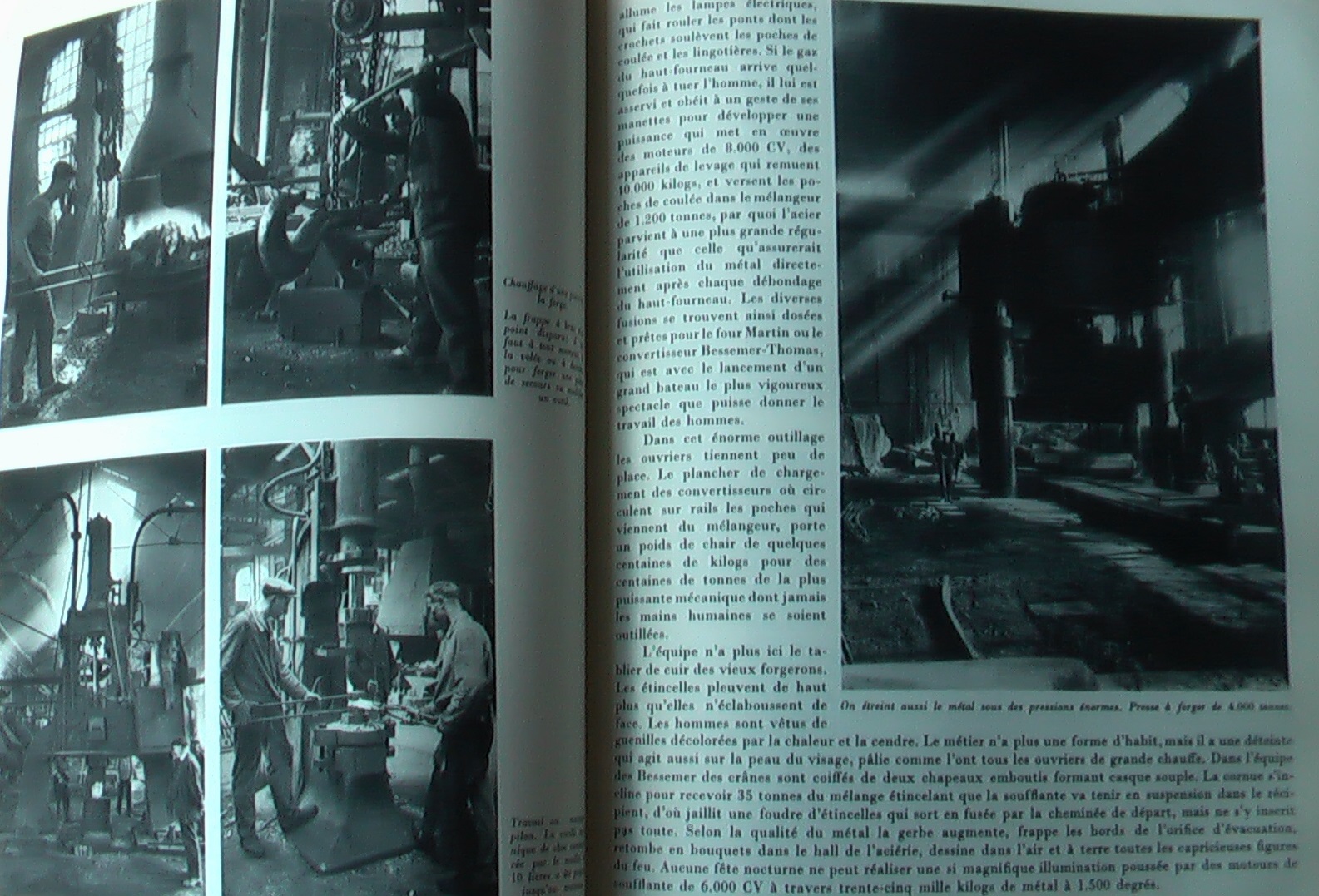

Entre 1931 et 1934, François Kollar réalise plus de deux milles clichés dans une vingtaine de régions pour la collection La France travaille, publiée aux Horizons de France en une quinzaine de fascicules thématiques, regroupés par branche professionnelle (le fer, la mer, …). Le projet est de constituer une « encyclopédie visuelle » des métiers et des « races », dans un souci ethnographique censé allier diversité nationale et esprit patriotique. Kollar illustre ces « races » par des portraits qui ont valeur de « types moraux », ce qui n’est pas sans rappeler la démarche de Sanders en Allemagne. Les images peinant à marquer la singularité d’une population régionale, c’est au commentaire d’essentialiser les sujets photographiés. Dans le premier volume sur la mine, l’auteur du commentaire, Pierre Hamp, écrit : « le mineur n’est pas un homme, il est une foule ; tout ce qu’il fait, il le fait en groupe » ; ou bien « la Flandre a donné à la France une race faite pour la mine : forte, patiente, solidaire. » L’ouvrage fonctionne ainsi sur cette dichotomie entre l’image et l’écrit, entre le visible, le pays et les corps, et l’« âme ouvrière », laborieuse et nationale. L’importance du texte est d’autant plus flagrante ici qu’il est omniprésent, et que les images ont été commandées pour l’illustrer.

La fonction de ce texte est double. L’écrit doit exalter les spécificités professionnelles de chaque région (on n’est pas loin du Tour de France par deux enfants), tout en réunissant cette diversité par une « nationalisation symbolique » des corps photographiés. Le prestigieux auteur de la préface, Paul Valéry, fait du travail le creuset de l’identité nationale, bannière sous laquelle se rejoignent l’ensemble des professions et des régions de France. Il définit en effet « l’esprit français » comme une intelligence pratique, une alliance heureuse du travail manuel et du travail intellectuel, fondation solide de notre « être national ». Pour lui, le travail par excellence, c’est le bâtiment : pensé par un architecte et « réalisé par des bras fiers et sûrs de leurs forces », pénétrés d’un sentiment du devoir. Dans la Nation, la séparation du travail manuel et du travail intellectuel se résorbe (sans s’abolir), puisque tous les travailleurs œuvrent ensemble et indistinctement à la construction d’un territoire, qui a façonné en retour « la France et le Français ». Aujourd’hui, la puissance technique offre des possibilités infinies, mais exige d’autant plus les « dons » de nos anciens artisans et praticiens. « Les progrès de l’avenir pourront ainsi exalter l’individu, à la condition de connaitre et faire connaitre les vertus des artisans de qualité, origine simple et vénérable de cette forme transfigurée du travail. » C’est de cette filiation que l’ouvrage doit témoigner : de la continuité des vertus des artisans d’hier dans la modernité industrielle d’aujourd’hui. Derrière chaque corps au travail, il y a un savoir-faire français, une éthique du travail à la française.

Pour Jean-François Chevrier, c’est là le véritable but de cette entreprise éditoriale : proposer un modèle national original afin de « construire une alternative à l’idéal de « l’homme nouveau » prôné en URSS, autant qu’au modèle général de l’américanisation. »[44][44] Jean-François Chevrier, « La France travaille : les vertus de l’illustration », François Kollar, un ouvrier du regard, Paris, Jeu de Paume /

Éditions de La Martinière,, p. 34. Un tel discours s’adresse tant à la population, qui doit se reconnaître unie par-delà les différences régionales et les oppositions économiques et sociales ; et au marché extérieur, à qui l’on veut montrer que l’alliance entre savoir-faire et technologie fait la force des entreprises françaises.

Ce souci économique est d’ailleurs immédiatement perceptible dès le premier volet de la collection. Dans ses descriptions de l’industrie minière, Pierre Hamp insiste lourdement sur la concurrence entre les nations dans une économie mondialisée. La question hante véritablement ce volume initial. « La vente du charbon est une des luttes les plus dures de l’économie moderne », écrit l’auteur.[55][55] Pierre Hamp, La France Travaille, T. 1, La Mine, p. 45. L’identité nationale est donc directement renvoyée à une production nationale : il est du devoir de chaque ouvrier français de produire pour son pays, contre la concurrence des autres économies nationales. Une telle conception évacue évidemment toute idée de lutte des classes, et toute image aussi : mouvements sociaux et syndicats demeureront invisibles dans la collection. Tout comme d’ailleurs la crise de 1929, qui touche pourtant la France début 1931, au moment même où Kollar entreprend son tour d’horizon. Nous ne verrons donc qu’un monde du travail pacifié, en bon ordre de marche.

Pour illustrer ce double discours – pays uni et éthique du travail –, Kollar prend soin de toujours photographier les ouvriers à hauteur d’homme : l’ouvrier, l’artisan, le paysan est omniprésent devant sa machine, son produit, dans sa galerie. C’est lui qui donne l’échelle de ce que l’on voit. Et bien sûr, le travailleur est toujours occupé au travail, jamais flânant, rêvassant, conversant : la seule vie au travail, c’est la production. Cette séparation entre le travail et la vie est essentielle dans la pensée capitaliste.

L’omniprésence des corps à l’image nous permet de nous situer, voire de nous identifier, dans ce milieu industriel. Plutôt que de montrer des foules d’ouvriers indifférenciés, des chaînes de tâches standardisées, Kollar isole des ilots de travail, des saynètes individuelles : cela lui permet à la fois de séparer l’ouvrier de sa « classe » et de donner l’impression que chacun conserve un rapport personnel à sa machine. On ne verra pas ou peu de grandes halles comme celles prisées par les reportages d’entreprise au début du XXe siècle, quand la taille de l’usine est encore synonyme de puissance industrielle[66][66] Songeons par exemple aux séries commanditées par Manufrance à Saint-Etienne..

La mise en page des fascicules opère souvent par montage : on fait cohabiter ensemble métiers séculaires et technologies d’avenir. Sont ainsi mises en contrepoint sur une même page deux photos complémentaires : l’une montrant une vue d’ensemble ou une machine moderne, l’autre un insert sur un geste d’orfèvre ou un motif évoquant la culture traditionnelle. Ce rapprochement entre les temps se fait aussi dans une même image : on insiste alors sur le regard et la main du travailleur. L’œil et la main, signes de corps concentrés et concernés, et gardant un rapport tactile à la machine moderne : indices physiques d’une éthique du travail censée perdurer dans un environnement de haute technicité.

L’exposition présente ce corpus comme une archive d’un temps où l’homme était encore au centre de l’industrie, comme une période de transition avant la standardisation. Il semble au contraire que Kollar construit sciemment un contraste permanent entre les corps et la machine. Des cadrages font apparaitre des différences de proportions (un homme accroupi, comme recroquevillé, au centre d’une immense mollette de chevalet), ou des oppositions entre les lignes familières et humaines, et celles, orthogonales ou biscornues, de machines inconnues. Ces photos composent un environnement étrange, peut-être hostile en apparence, peu connu à l’époque, un « monde du travail transfiguré », où le calme et la maîtrise règnent pourtant, et sur lequel l’homme continue de poser un regard assuré et une main bienveillante. Kollar fait poser les travailleurs (la moitié du corpus est réalisé sur plaque, ce qui nécessite un temps de pose plus important), tout en évitant les regards-objectif, comme pour ne pas rappeler sa présence. Son talent, c’est surtout de répondre à la commande par des images mêlant habilement le spectaculaire de la technique à l’ordinaire d’un savoir-faire séculaire.

C’est pourquoi il est problématique de présenter cette œuvre comme une « archive sur une période de transition », où « l’homme était encore au cœur de l’industrie ». Faire cela sans prendre en compte le discours-cadre, c’est se couler dans l’idéologie qui a commandité ces photographies. En outre, c’est aussi supposer d’une part que l’homme n’est plus au centre de l’industrie (ce qui reste à prouver[77][77] Une partie de l’œuvre photographique de Sekula a consisté à aller à l’encontre de cette idée d’un commerce mondiale désormais totalement automatisé, d’une circulation de flux économiques dématérialisés. Fish Story, Lottery of the Sea et The Forgotten Space se concentrent ainsi sur la circulation des marchandises par le biais des containers, marchandises qui nécessitent toujours, pour être chargées et déchargées, du transport, du portage, et exploitent donc la force physique d’hommes et de femmes.) ; et que l’image peut montrer à elle seule le rapport de l’ouvrier à son travail, que ce rapport intime et personnel peut passer tout entier dans la saisie d’un instant visible.

Chronophotographie et sciences du travail : vers une rationalisation des gestes professionnels.

Cette nationalisation symbolique du travail qui émerge dans l’entre-deux-guerres (et qu’on retrouve sous d’autres formes dans la plupart des sociétés industrielles – notamment à cause de la forme nouvelle que prennent les économies nationales à cette époque), a pris en quelques années la place d’un autre paradigme : le concept de « moteur humain ». Cette conception mécaniste émerge dans le second XIXe siècle, par l’application du modèle thermodynamique à tout organisme vivant. Selon ce modèle, le muscle animal fonctionne comme un moteur, et chaque geste consomme de l’énergie jusqu’à épuisement ; une fois atteint un état de fatigue avancé, le corps doit se reposer pour reconstituer ses réserves d’énergie. Grâce à cette conception, on va pouvoir évaluer précisément la dépense biologique de chaque geste, et partant calculer le coût exact des marchandises. Le paradigme énergétique, qui aura cours tout au long du second XIXe, réduit le travail à une pure abstraction : importe non plus la qualité du geste ou du produit, mais la quantité d’énergie dépensée. L’organisme humain est désormais considéré comme une machine productive, dépouillée de toutes relations sociales ou culturelles, et réduite à sa performance, que l’on doit mesurer et améliorer. On passe finalement du travail à la force de travail, entendu comme phénomène exclusivement physiologique.[88][88] Cf. Anson Rabinbach, Le moteur humain, La Fabrique, 2004.

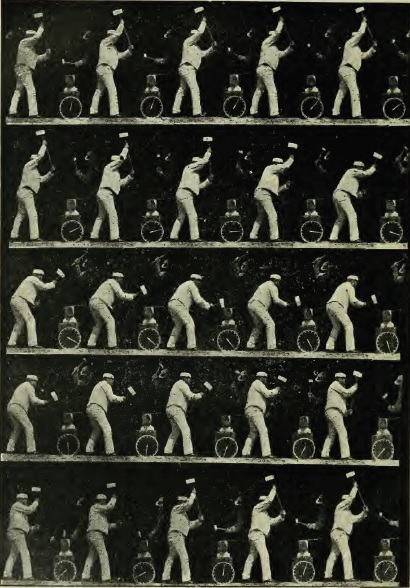

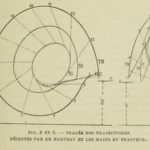

La photographie, et notamment la saisie chronophotographique du mouvement, va jouer un rôle de premier plan dans la recherche physiologique, grâce aux travaux précurseurs d’Etienne-Jules Marey. Dans Le Mouvement, il imagine déjà une sorte d’encyclopédie des gestes exemplaires. « Afin de rendre plus instructives ces chronophotographies, il faudrait que ces images fussent prises sur les sujets les plus forts et les plus habiles, sur les lauréats des concours de gymnastiques par exemple. Ces sujets d’élite livreraient ainsi le secret de leur habileté inconsciemment acquise qu’ils seraient sans doute incapables de définir eux-mêmes. La même méthode se prêterait également bien à l’enseignement des mouvements que l’on doit effectuer dans les différents travaux professionnels. Elle ferait voir en quoi le coup de marteau d’un forgeron habile diffère de celui d’un apprenti. »[99][99] Etienne-Jules Marey, Le Mouvement, 1894, Masson, pp. 135-138. Il y a d’emblée chez Marey un souci pédagogique : grâce à la saisie du mouvement, on peut voir ce qui échappe à l’œil et à la parole, et ainsi mettre à disposition de tous des savoirs jugés purement « corporels », instinctifs.

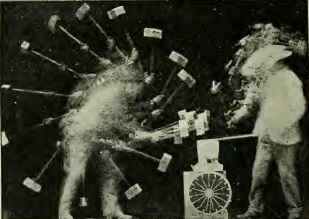

Mais plus encore qu’à la pédagogie, c’est à l’analyse scientifique que la chronophotographie rend le corps accessible. Elle permet de décomposer les gestes jusque dans leurs éléments les plus fins, afin de découvrir scientifiquement les secrets de la force de travail, et ainsi d’émanciper l’énergie humaine. A des fins bien souvent productivistes. C’est ce qu’a tenté Charles Frémont, éphémère collaborateur de Marey, qui publie en 1895 deux prises de vue de forgerons au travail[1010][1010] Charles Frémont, « Les mouvements de l’ouvrier dans le travail professionnel », Le monde moderne, n°2, Février 1895. Les citations suivantes proviennent de cet article.: l’une sur pellicule mobile à destination des artistes, l’autre sur plaque fixe pour l’analyse scientifique. Sur le billot de l’enclume, un chronomètre indique une durée d’une seconde et demi, durant laquelle ont été effectuées une quinzaine de prises équidistantes. Ainsi, Frémont peut étudier les trajectoires, calculer la vitesse du marteau ainsi que la mesure du travail. Il évaluele travail du frappeur à environ 22 kilogrammètres/seconde. Il remarque également qu’en déployant une telle force, « le frappeur ne peut travailler de suite que quelques minutes : un repos avant chaque reprise de travail se trouve imposé – il correspond d’ailleurs au temps nécessaire à chauffer la pièce à forger. » Il en conclut ce qu’il appelle la « loi du moindre effort » : le corps de l’ouvrier trouve instinctivement le bon mouvement pour effectuer un maximum d’effort avec un minimum de fatigue. Dans un tel cadre, la fatigue devient une « régulation spontanée du comportement », un « jugement immanent que le corps porte sur lui-même. »[1111][1111] Denis Forest, « Fatigue et normativité », Revue philosophique de la France et de l’étranger, 1/2001 (Tome 126) , p. 3-25, URL : http://www.cairn.info/revue-philosophique-2001-1-page-3.htm Le travailleur ne pense pas, c’est son corps qui pense pour lui : l’image doit révéler ce que le forgeron n’aurait pu dire, une expérience du travail ramenée au seul corps en mouvement. Dans le dernier graphique de l’article, le corps finit par disparaitre complètement, réduit à la source d’énergie nécessaire à la mise en mouvement de l’outil. La seule attention portée au frappeur tient dans cette mesure de la fatigue, non pas pour son bien-être mais pour le frein à la production qu’elle occasionne.

Les images de Kollar illustraient des corps au travail agis inconsciemment par une identité nationale ; dans le paradigme physiologiste, c’est le corps qui produit seul un jugement sur lui-même ; néanmoins la préoccupation nationale demeure essentielle. En effet, pour les scientifiques comme pour les réformateurs sociaux, la fatigue est la plus grande menace pesant sur les nations industrielles modernes. Ce qui rend l’ouvrier improductif, ce n’est plus un penchant naturel pour l’oisiveté, comme on l’imaginait au XVIIIe siècle, mais son propre corps, compromis par une activité mal organisée. La solution est donc physiologique, et non politique. La science du travail naissante va s’emparer des découvertes de Marey pour résoudre objectivement la « question sociale », brûlante au tournant du siècle. On est à une époque où la classe ouvrière prend conscience d’elle-même et s’organise, par la formation de partis et de syndicats de plus en plus revendicatifs.[1212][1212] L’année 1895 est aussi bien sûr celle de la création de la CGT ; en 1896, la loi sur les accidents du travail est voté à l’Assemblée, et souvent considérée comme le point de départ du salariat. La science prétend prendre part à l’actualité en faisant de la loi de conservation de l’énergie une doctrine sociale : rationaliser les corps au travail pour rationaliser le « corps social » tout entier, définir les gestes justes pour équilibrer l’ensemble de la société, et ainsi dépasser l’opposition de classes par un programme scientifiquement élaboré. En réglant au mieux la dépense d’énergie, on pourra régler les conflits sociaux, sans toucher aux rapports de production. Ce paradigme du moteur humain prendra fin après la Première Guerre Mondiale, avec l’importance grandissante de la psychologie dans l’industrie et le développement du taylorisme. Dans la pensée de Taylor, l’efficacité du mouvement est un souci uniquement productiviste : il est évident pour lui que travail et bien-être sont contradictoires, c’est pourquoi il faut offrir à l’ouvrier des contre-parties financières – la consommation – pour accepter la répétitivité et la perte de sens de son activité.

L’Encyclopédie, « manuel conceptuel du capitalisme industriel ».

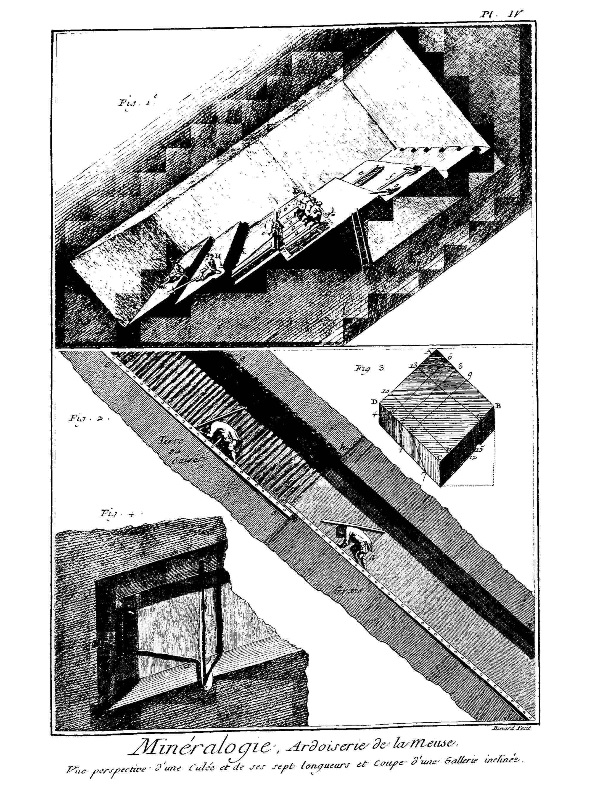

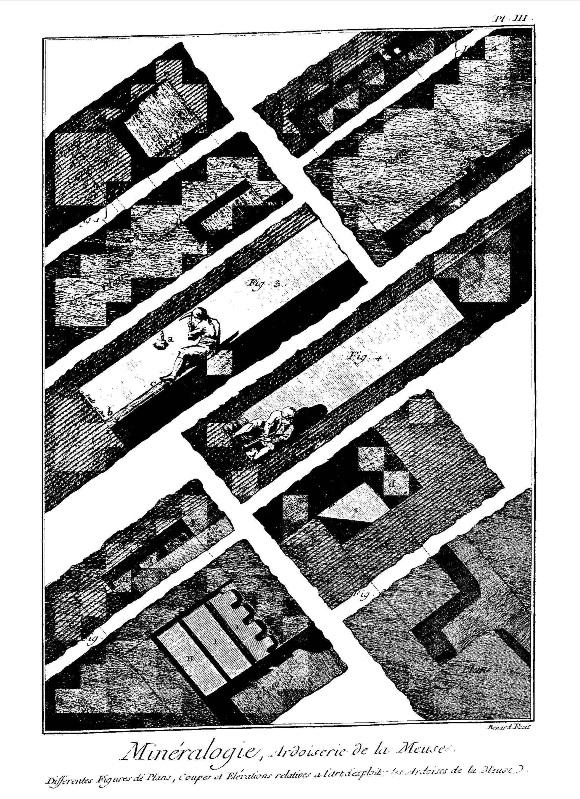

Terminons cette généalogie parcellaire par un exemple qui pourrait être une sorte de matrice des deux précédents, l’Encyclopédie de Diderot et son recueil de planches. Les commentateurs de ces planches, parmi lesquels Roland Barthes ou Allan Sekula, ce sont surtout arrêtés sur les images, et n’ont que peu réfléchi au lien entre les images et le commentaire qui leur est attaché, alors même que chaque page de gravures fait l’objet de longs développements textuels. Parmi toutes les industries décrites, arrêtons-nous sur les planches des Ardoisières d’Anjou[1313][1313] Sixième volume des Planches de l’Encyclopédie, gravure de Benard, 1768., qui ont la particularité d’être accompagnées d’un mémoire de l’ingénieur Vialet, diplômé des Ponts et Chaussées.

Ces planches cherchent à fournir par une lisibilité drastique. L’espace de travail est idéalisé, réduit au strict minimum pour donner à comprendre un processus de production : afin d’éviter la confusion inhérente au travail souterrain, on a privilégié une vue organisée géométriquement. Vialet note aussi que l’exploitation de Rimogne étudiée ici compte en réalité plus de cent-vingt ouvriers ; on n’en verra jamais qu’une dizaine. Cette idéalisation touche aussi les corps des travailleurs : travailleurs témoins, standardisés, tous de même taille (sauf les enfants) portant une tenue identique, et bien sûr en bonne santé. Comme chez Kollar, ces ouvriers sont tout entiers consacrés au travail. Il vaut la peine de s’arrêter sur leurs mains : « L’Encyclopédie ne montre pas des mains, mais deux mains, toujours les mêmes, qui sont comme le symbole et le signe algébrique de tout travail manuel. »[1414][1414] Jacques Proust,« L’image du peuple au travail dans les planches de l’Encyclopédie », Images du peuple au XVIIIe siècle, Paris, A. Colin, 1973, pp. 65-85, p. 67. Non des mains ouvrières, marquées par la pratique, mais des mains anatomiques et fonctionnelles. Finalement, ces travailleurs sont mis sur le même plan que leurs outils : interchangeables, inexpressifs, sans vie sociale ou sensible. Ces corps anatomiquement parfaits, sans émotion ni trace, nient la pénibilité du travail, et plus généralement tout impact physique et mental du métier sur les corps et les vies ouvrières.

L’auteur prend en outre soin de rassurer son lecteur quant à la peine apparente des ouvriers, en décrivant non seulement leurs mouvements, les gestes de travail, mais aussi le ressenti des travailleurs : « les ouvriers sont certainement bien peu à leur aise dans le fond des crabotages, pas aussi mal cependant qu’on pourrait se l’imaginer. (…) Les figures 3 et 4 de la pl. III font voir quelle facilité les ouvriers tirent dans cette occasion de la grande inclinaison du banc qui fait qu’ils ne sont qu’un peu couchés sur le côté, au lieu d’être courbés comme on le croirait d’abord. » De même, tout est fait dans le texte pour alléger la peine : même quand les ouvriers « portent leurs faix sans aucune lumière (…), à force de passer par le même endroit il se forme dans les galeries des espèces d’augets dans lesquels les ouvriers font couler leurs piés. » Le processus de production lui-même semble aller de soi : dans le texte, le travail est réduit à une suite de tâches à accomplir dans l’ordre, avec le bon geste, le bon outil, et la terminologie adéquate.

L’article de Frémont commençait par une gravure de l’Encyclopédie : « ces croquis, d’une exécution artistique, étaient destinés à apprendre aux ouvriers les procédés de fabrication des armes pour la défense nationale. […] Or, dans tous ces dessins, les attitudes ne sont pas exactes, les mouvements sont faux. » Roland Barthes s’est arrêté sur ces gestes du travail : ils sont ce qu’il appelle des gestes « numineux » ; « pour se signifier lui-même, le mouvement doit s’immobiliser au point extrême de sa course (…); à ce geste suspendu, sur-signifiant, on pourrait donner le nom de numen, car c’est bien le geste d’un dieu qui crée silencieusement le destin de l’homme, c’est-à-dire le sens. Dans l’Encyclopédie, les gestes numineux abondent car ce que fait l’homme ne peut y être insignifiant. »[1515][1515] Roland Barthes, « Les planches de l’Encyclopédie », Nouveaux essais critiques, 1964, p. 102. Ces gestes sont trop signifiants pour être exacts – « des actes légèrement impossibles, car à la vérité un acte ne peut être à la fois efficace et signifiant, un geste ne peut être tout à fait un acte. » Jusque dans les détails du travail, ces corps sont donc soumis à la « tyrannie du sens ». C’est que l’image doit être immédiatement lisible, elle doit suppléer à l’abstraction du langage pour mettre à portée de chacun les connaissances nécessaires pour entreprendre, pour que ceux qui ignorent le travail mais disposent du capital (financier ou scientifique) puissent investir. Ce champ nouveau du savoir que vient couronner l’Encyclopédie doit permettre un développement économique. [1616][1616] Cette corrélation entre connaissance et profit est énoncée clairement par l’ingénieur Viallet : « Je n’ai point cru devoir me borner au détail de l’art ; je suis aussi entré dans la police du travail, parce que le but du Dictionnaire encyclopédique est d’étendre non seulement les arts, mais encore le commerce, & que c’est de l’ordre et de l’économie que dépend ordinairement le succès des grandes entreprises. » L’auteur donne ainsi des conseils à qui veut investir, et jusqu’aux précautions pour bien commencer son entreprise. Pour cela, il s’appuie à son tour, au sein des descriptions du travail que proposent les centaines de planches, sur une « économie du regard »[1717][1717] Allan Sekula, La photographie, entre Travail et Capital, dans laquelle l’image du corps au travail est mise à disposition des savants et des entrepreneurs, afin que leur pratique soit modifiée, améliorée, rationalisée. Dans cette économie, «le travailleur est l’objet mais jamais le sujet de la connaissance». C’est que les Encyclopédistes supposent un partage entre travail intellectuel et travail manuel, une « division de l’humanité en deux camps, ceux qui travaillent et ceux qui savent » : pour Diderot, comme plus tard chez Marey et Frémont, « la plupart de ceux qui exercent les arts mécaniques ne les ont embrassés que par nécessité, et n’opèrent que par instinct. »[1818][1818] Denis Diderot, Prospectus.

La description de cette « police du travail », basée sur le vocabulaire appliqué au schéma de production, ouvre un abîme entre le vécu du travailleur et sa représentation économique. Le travail n’est plus partie intégrante de la vie, mais réduit à sa partie congrue : la création de richesses marchandes. Il devient une pure abstraction, une activité quantitative, détachée du vécu sensible, de l’expérience du travailleur. Dans ces planches, se rencontrent les regards surplombants de l’ingénieur et de l’entrepreneur, « l’œil cyclopéen de la science et du capital » selon Sekula. C’est finalement le point de vue d’une classe bourgeoise, qui s’apprête à exercer le pouvoir politique et économique, décrivant une activité qui lui est étrangère, et pour qui seul le résultat compte. Commerçants et ingénieurs sont cités explicitement ou participent directement au Dictionnaire, comme s’il s’agissait pour eux d’asseoir leur vision d’un monde en phase de rationalisation. Des ouvriers, en revanche, on ne devinera que l’« ombre » ; leur réalité d’alors, on doit « l’imaginer malgré l’image », selon la belle expression de Jacques Proust. C’est à la condition de cet effort qu’on parviendra pourtant à leur rendre leur statut de sujets sensibles de l’histoire.

Conclusion.

Présenter Kollar comme un « ouvrier du regard », c’est adopter son regard sur le travailleur : rivé à sa machine, cantonné à la production. C’est négliger sa culture, ses conditions de vie, sa classe sociale, autant de facettes de la réalité professionnelle niées tant par les photographies que par les textes qui les ont accompagnées à leur publication. Il nous semble que Kollar est beaucoup plus proche du paradigme encyclopédique, tel que le décrit Roland Barthes dans une remarque qui s’applique aux trois exemples étudiés : « Recenser n’est pas seulement constater, comme il paraît à première vue, mais aussi s’approprier. »[1919][1919] Roland Barthes, op. cit., p. 93. Les images des corps au travail, de Diderot à Kollar, s’apparentent à « un vaste bilan de propriété » : « la propriété dépend essentiellement d’un certain morcellement des choses (séparation du travail et de la vie, du corps et de la personnalité, de l’homme et du collectif) : s’approprier, c’est fragmenter le monde, le diviser en objets finis, assujettis à l’homme à proportion même de leur discontinu : car on ne peut séparer sans finalement nommer et classer, et dès lors, la propriété est née. »[2020][2020] Ibid. Observer, fragmenter, inventorier, et finalement posséder. C’est par cette pratique de l’image que les classes dominantes ont pu circonscrire, au moins symboliquement, le corps social, et ainsi se construire « un monde sans peur ».

Ces trois regards différents ont en commun de dédier l’image du travail à la lisibilité maximale : il faut voir et montrer les gestes qui produisent. On pourrait pour conclure leur opposer des images représentant des corps ouvriers qui échappent à cette loi du visible et du résultat. Les hiercheuses de Constantin Meunier évoque les « images pensives » décrites par Jacques Rancière : les ouvrières y apparaissent comme libérées de leur être productif. Dans une posture à la fois nonchalante et provocante, elles semblent tenir tête au spectateur, soutenir son regard et refuser de voir leurs jeunes corps consacrés exclusivement au travail. Tout en affichant les attributs sociologiques de leur condition ouvrière (paysage de houillères, vêtements de travail, lampe de mineur), elles échappent à toute assignation à la production ou à l’idéologie, à toute lecture qu’on leur appliquerait d’« en haut » (paternalisme, misérabilisme). Elles se contentent d’affirmer un être-là matériel, une « disponibilité active », puisqu’elles semblent se laisser peindre tout en défiant le peintre du regard.

Enfin, les cinéastes-ouvriers des groupes Medvedkine, dans Avec le sang des autres (Bruno Muel, 1975, Sochaux), opposent à l’image du corps productif un corps parlé, par une description minutieuse de l’incidence du travail sur la personne physique et mentale, sur la famille et les loisirs, en dehors des heures de travail. Au contraire des exemples précédents où l’image isole le travailleur, et sur lequel le discours plaque des interprétations collectives, le film montre des ouvriers qui partent au travail, tandis que la parole exprime une individualité profondément meurtrie [2121][2121] Cf. par exemple à 24:40.. Le collectif ouvrier n’apparaît plus comme un tout organique et uniforme, mais comme une somme de personnalités disparates et irréductibles. La parole est alors un moyen de confronter le temps organique de la vie au temps mécanique de la chaîne ; d’exprimer comment le travailleur vit intimement la séparation entre sa pensée et ses réflexes induits par le taylorisme ; et finalement, par le montage du monologue et de l’image, de rassembler les parties de lui que l’usine prétend séparer. Le travail n’est plus la recherche d’un résultat abstrait et objectif, mais une activité concrète et subjective, qui contamine les mains qui font ces gestes, et dérèglent le quotidien. Le film, en réordonnant le réel, en réunissant la parole pensante sur les gestes impensés, devient un moyen de résister à la fragmentation du travail, de défaire la division entre ceux qui parlent et ceux qui font. C’est parce qu’il défait cette division que ce témoignage devient profondément politique. En décrivant une expérience matérielle en solidarité avec ceux qui la vivent, ce regard-là mérite véritablement d’être qualifié de « regard ouvrier. »