Gabriel Mascaro

Filmer le taureau par les cornes

La sortie dans les salles françaises de Boi neon [renommé Rodéo], le septième film du cinéaste brésilien Gabriel Mascaro, est l’occasion de poser par écrit une conversation partagée avec lui à l’automne dernier lors de la 37ème édition du Festival des Trois Continents, dont il est reparti avec une mention spéciale du jury.

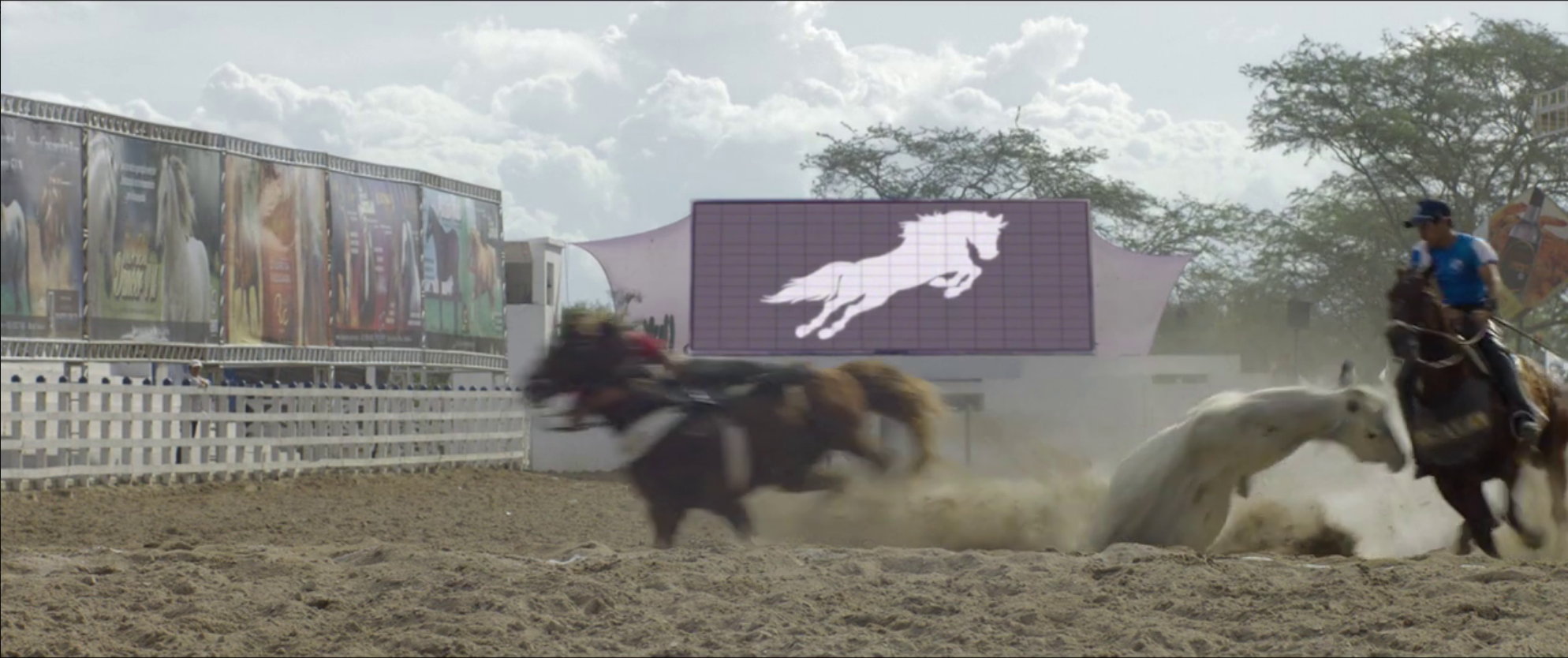

Dans Boi neon, sa deuxième fiction, le cinéaste s’attache au quotidien d’Iremar, un vaqueiro (vacher) itinérant, parcourant le Nordeste au gré des compétitions de vaquejadas, sport traditionnel dont la règle consiste pour les deux cavaliers en lice à amener un taureau le plus rapidement possible à l’autre extrémité du terrain. Pour gagner sa vie, Iremar tente vaille que vaille de tirer partie de l’industrialisation récente en vendant des vêtements.

Cet entretien est l’occasion de revenir sur le parcours du jeune cinéaste originaire de Recife. En huit années, sept projets filmés, alternant documentaires et fictions, et autant d’expositions, le travail de Gabriel Mascaro aborde notamment la difficulté d’habiter le Brésil d’aujourd’hui en s’affranchissant des schèmes de reproduction sociale et de la ségrégation des espaces publics qu’ils engendrent.

Um lugar ao sol (2009) se centre sur les peurs irrationnelles de propriétaires richissimes qui, du haut de leurs tours dorées, témoignent de leur dégoût de la rue. Doméstica (2012) se penche sur le quotidien de plusieurs employées de maison et sur la manière dont leur histoire personnelle s’écrit en conflit avec les exigences de leur profession. Dans KFZ-1348 (2008), Avenida Brasília Formosa (2010) et A onda traz, o vento leva (2012), le cinéaste traverse des pans du Brésil aux cotés de ses personnages: dans le premier film, il retrouve les sept propriétaires d’une voiture, qui incarnent autant de stations dans l’Histoire du pays ; dans le deuxième, il suit le quotidien de Fábio, qui vit de la réalisation de petits films pour ses voisins dans un quartier pauvre de Recife, et dans le troisième, il accompagne Rodrigo, jeune homme muet, tout au long d’une journée. Avant Boi Neon, le seul film de Gabriel Mascaro sorti en France était sa précédente fiction, Vents d’août (2014). Dans cette fable douce-amère, un ingénieur du son se faisait happer par une vague tandis qu’un jeune couple d’ouvriers agricoles se délectait de son quotidien harmonieux dans un village de pêcheurs du Nordeste.

Débordements : Dans deux de vos films « documentaires », Avenida Brasília Formosa (2010) et Doméstica (2012), les personnes que vous suivez filment aussi. Vous intégrez leurs images comme une matière essentielle du film final. Comment s’est manifestée la nécessité de déléguer une partie (Avenida Brasília Formosa) ou la totalité du tournage (Doméstica) ?

Gabriel Mascaro : Dans Doméstica, je m’intéressais particulièrement à la négociation de l’image, ce qui est questionné d’emblée par la manière dont la caméra est placée pendant le travail des employées de maison. En effet, tout est filmé, y compris les moments où les femmes disent qu’elles ne veulent pas être filmées. En révélant leur inconfort, le film montre la violence du geste de filmer, le fait que l’on peut soudain transformer un geste inclusif en un geste exclusif. Culturellement, le travail des domestiques d’intérieur au Brésil a beaucoup à voir avec l’esclavagisme et il fallait que cela apparaisse clairement.

Je ne savais pas comment commencer le film. Je pouvais réaliser des entretiens avec des employées. Je pouvais interviewer la famille qui les emploie. Je pouvais faire des entretiens avec les enfants de la famille. Je pouvais donner une caméra aux employées. J’ai préféré que la caméra soit du point de vue des enfants de l’employeur, parce que l’affect se mêle à la reproduction de la relation de pouvoir des parents. Ce point de vue est à la frontière de deux mouvements contradictoires : certes, c’est un film sur la vie de ces employées avec qui les enfants vivent plus que leurs parents, mais c’est aussi un film sur la reproduction sociale. De cette manière, l’image concentre toute la violence symbolique et réelle, sans avoir à l’expliciter autrement, plus lourdement.

D. : Avez-vous été tenté à un moment donné d’intégrer le contre-point de vue des domestiques ?

G.M. : Non, parce que ce contre-point de vue aurait été une fantaisie faussement démocratique. Cela aurait donné une sensation de droit de réponse qui n’aurait pas résolu le problème pour autant. L’inclusion aurait été une illusion car la réalité n’en aurait pas été changée. Le film serait devenu impartial. Or, le film commence par un geste, qui exprime une violence plus complexe, parcourue par un attachement réciproque : le fils ou la fille de la famille va vers l’employée pour partager du temps de son travail plutôt que de rester dans un coin. L’espace est ainsi occupé par la voix des enfants et des employées, pour moi c’est le plus important. C’est aussi de cette manière que les silences des employées prennent davantage de sens. Je pense à ce moment où l’un des jeunes hommes demande à l’employée si elle est heureuse, et que celle-ci met du temps à répondre, pour répondre positivement. Elle pense en silence qu’elle n’est pas heureuse avant de répondre le contraire. Ce qui était important en termes de montage, c’était de ne pas construire une mosaïque, qui aurait réduit chaque relation et chaque personnage, mais d’arriver à un panorama du travail domestique brésilien, qu’il y ait un mouvement au fil du temps. D’une maison à l’autre, le problème est le même, mais l’expérience est différente.

D. : Dans tous les films que vous avez réalisés, l’espace offre à la fois une dynamique interne et une structure générale. Nous pourrions par exemple envisager Avenida Brasília Formosa (2010) et Um lugar ao sol (2009) comme les deux versants d’une même ville. Dans le premier, vous donnez à voir la possibilité d’ « habiter », dans un sens presque métaphysique, un quartier marginalisé, pour peu que le lien social et que les rites perdurent. Dans le deuxième, vous montrez des propriétaires d’appartements luxueux dépossédés de leurs propres biens, en raison de la violence urbaine qu’ils perçoivent depuis leur terrasse. Qu’est-ce qui de l’espace ou du sujet amène l’autre dans chacun de vos projets ?

G.M. : Je crois que le rapport à l’espace est vraiment lié à l’expérience effective et affective qu’on en fait au fil du temps. Dans la préparation de mes films, j’essaie de réfléchir le plus possible sur un plan géographique et architectural à la manière dont les gens occupent les espaces où je filme et la raison de leur présence ici plutôt qu’ailleurs. L’espace fait toujours partie de ma recherche, mais sans oublier le corps, notamment dans son potentiel de résistance. Mais le point de départ de chaque film est différent.

D. : Justement, pour votre premier long-métrage de « fiction », Ventos de Agosto(2014), quel a été le point de départ ? L’apparition de l’ingénieur du son vient créer un court-circuit au semblant d’harmonie tropicale, autant dans l’espace que dans le rythme. Il révèle un possible revers tragique du paysage…

G.M. : Ce qui m’intéressait dans Ventos de Agosto, c’était le lieu du tournage, où la mer venait détruire le cimetière et emportait les corps. Quand j’ai commencé à parler avec les habitants du village, j’ai réalisé que ce n’était pas cela qui avait un réel impact sur leur conception de la vie. C’est à partir de ces conversations qu’est venue l’envie d’écrire une ligne fictionnelle, avec des gens qui viennent de la ville et qui trimballent leur imaginaire du lieu, et d’y inviter les habitants du village, de manière plus documentaire. Pour moi, il était important dès le début que ces deux dimensions coexistent.

Le personnage de l’ingénieur du son est arrivé vers la moitié de l’écriture. Le temps passait, le tournage promettait d’avoir lieu, et je cherchais une énergie asymétrique à la beauté du lieu. Je sentais qu’il fallait altérer un peu la sensation de quotidienneté. L’ingénieur du son permettait d’amener un peu d’inconfort par rapport au cadre posé et d’instaurer un rapport de jeu de force qui relève de l’étrangeté. Les pêcheurs habitent le lieu dans une perspective de survie, le vent est ce qui leur permet de manger, de boire. Lui, il est là pour l’enregistrer, il n’attend rien de plus. C’est un travail presque surréaliste, si l’on considère le lieu géographiquement. Le son du vent permet aussi d’amener quelque chose de plus sensoriel, de travailler sur le visible, le perceptible. Le personnage s’attache à quelque chose qui n’existe finalement peut-être pas.

D. : En choisissant de tourner dans un village de pêcheurs du Nordeste, que vous nous donnez à percevoir autant à travers ses lignes graphiques et chromatiques qu’en tant que réalité anthropologique, se rappelle à notre mémoire le fantôme d’un film brésilien mythique : Barravento (1962) de Glauber Rocha. L’aviez-vous en tête lors de la réalisation de Ventos de Agosto ? Un demi-siècle plus tard, quelle valeur donniez-vous au fait de tourner dans un paysage en marge de cette région ?

G.M. : Étonnamment, je n’avais pas vu Barravento quand j’ai réalisé Ventos de Agosto. Un critique a mentionné la ressemblance pendant le Festival de Locarno en 2014. Et c’est ensuite, seulement, que j’ai vu le film de Glauber, en me rendant compte, qu’effectivement, il devait déjà être quelque part dans mon inconscient. En ce qui concerne le Nordeste, historiquement, il s’agit de la région de la faim, de la misère, des problèmes, de la sécheresse, des révoltes populaires, des hommes violents, des hommes courageux… Des hommes qui veulent fuir ces lieux, aller vivre ailleurs.

Dans mon film, c’est plutôt le contraire. C’est un espace de repli pour le jeune couple. Leurs gestes prennent sens, s’ancrent dans la culture contemporaine, sans résignation et sans extrême violence. Ils sont plutôt « pop » ! Aussi parce que le Nordeste est face à de nouveaux défis. C’est une actualisation de l’imaginaire qui s’est construit sur cette région brésilienne, historiquement pauvre. Mais le capitalisme a apporté de nouvelles contradictions quant à cette pauvreté. Le gouvernement a investi beaucoup d’argent pour des usines de confection de vêtements pour le surf dans les terres, là-même où il n’y a pas d’eau. La société de consommation est schizophrène au Brésil, parce que la politique tend à nous faire évoluer rapidement alors que le territoire n’est pas toujours adapté.

D. : Pour continuer sur cette ligne régionale, hors capitale… Expliquez-vous le fait qu’une bonne partie des cinéastes indépendants brésiliens qui réalisent des films stimulants, Kleber Mendonça Filho (Les Bruits de Recife (2012), Aquarius (2016)), Marcelo Gomes (Cinéma, aspirines et vautours (2007), Il était une fois Veronica (2012)) et vous, entre autres noms, soyez des habitants de Recife et teniez à la rester ? Et ce d’autant plus que la majorité de vos films investit clairement Recife ou ses alentours ?

G.M. : Je ne pourrais pas l’expliquer… Disons qu’il y a quelque chose de spécial dans la production de la région de Pernambouco en général et dans la ville de Recife en particulier. Nous sommes loin de Río et São Paulo, la tentation du film commercial est limitée. À Recife, si l’on fait des films, on a envie de prendre des risques, de chercher un langage, d’investir une forme. Comme le « marché » du cinéma n’existe pas en ces termes, la pression est moindre pour produire.

Il n’empêche que les films que nous réalisons sont tous très différents. J’admire le travail de Kleber Mendonça Filho, j’ai du respect et de l’intérêt pour ce qu’il fait, mais ce que nous faisons ne se ressemble pas. Je dirais que le principal point commun est que c’est l’aide financière de la région qui nous permet de faire nos films. Ce fonds régional du Pernambouc existe depuis peu. Le Brésil passe par une période de transformation, notamment pour la distribution, et ce, depuis une dizaine d’années. Ce qui explique qu’il y ait des alternatives à Río et São Paulo dans la production cinématographique, du Nord au Sud. Le Brésil commence à embrasser sa dimension continentale sur le plan cinématographique, différentes régions commencent à devenir visibles.

D. : Par rapport aux films que vous aviez réalisés jusque-là, Boi neon impose un changement de ton et de forme, notamment à travers la revendication d’un régime de totale fiction, et d’une écriture narrative plus tangible, voire contraignante. Vous aviez davantage joué de la porosité entre une composition avec le réel et un dispositif prémédité dans vos précédents films, même ceux répertoriés en tant que « documentaires ». Est-ce que ce parti-pris était clair dès le début pour Boi neon ?

G.M. : La différence n’est pas aussi claire pour moi entre « documentaire » et « fiction ». C’est justement la possibilité de leur alliance qui m’intéresse. Disons que, pour Boi neon, j’avais envie de relever certains défis, d’expérimenter des choses que je n’avais jamais faites, comme de travailler avec des acteurs connus qui avaient beaucoup d’expérience. Tout cela allait impliquer un véritable changement de méthode. Non pas un changement de méthode personnelle, mais de méthode propre au film. C’était déjà le cas d’un film à l’autre, car je cherche à ne pas me répéter et à trouver la forme la plus appropriée pour le sujet qui m’intéresse. Je crois en effet qu’il y a des méthodes différentes selon les récits que l’on veut mettre en images. Mais Boi neon marque indéniablement un nouveau cap, un changement de méthode encore plus radical. Néanmoins, le récit est basé sur une histoire vraie. Je connais les personnes que j’ai transformées en personnages de fiction.

D. : Dans l’écriture de Boi neon, le temps accordé aux animaux, principalement taureaux et chevaux, était-il déjà très important ? Comment s’est passé le passage de l’écrit au filmé sur ce plan ?

G.M. : J’ai d’abord fait des recherches sur les vaquejadas en m’intéressant de près à la perception du comportement des animaux. Le phénomène de répétition a particulièrement attiré mon attention et la chorégraphie des cavaliers y contribuait aussi pour beaucoup. Pourtant, ce qui m’a finalement le plus intéressé, c’est la surprise permanente qu’amène le fait de tourner avec des animaux. Le jeu des acteurs allait ailleurs, ils étaient désarçonnés par rapport à un tournage classique. J’aime penser que des faits, des gestes spécifiques aux vaquejadas amènent le film à un autre endroit que ce que le scénario promettait, que cela permette une expérience moins narrative, moins contrôlée. Je sens alors qu’il y a une vie dans la scène qui dépasse mes prévisions. Je suis satisfait quand le réel me surprend. Au-delà de toute structure narrative, quand il y a des animaux, l’absence de contrôle amène à quelque chose de bien plus vrai. Nous revenons tous à une expérience documentaire sur le tournage. Chacun joue un rôle mais dans les séquences avec les bœufs, nous redevenions tous nous-mêmes.

D. : Comment envisagez-vous vos allers-retours entre le cinéma et l’art contemporain ?

G.M. : C’est une manière de vivre plus d’expériences. Parfois, une idée ne donne pas un film. Alors, c’est qu’il ne faut pas faire un film, mais une série de photos. Parfois cette série finit par résoudre une idée que j’avais pour un film, mais qui n’était pas celle de la photo. Ces derniers temps, j’ai toujours une fiction en cours, tout en expérimentant d’autres possibilités, principalement des installations. Pendant que je terminais Boi neon, j’ai proposé une installation à la Biennale de São Paulo qui utilise des images de manifestants produites par la police militaire brésilienne[11][11] L’installation, intitulée « This is not about shoes » mêle vidéos et photographies et a été présentée en 2014.. J’aime travailler sur plusieurs recherches en même temps et être mis au défi de trouver la forme à investir ensuite. Je peux aussi me tromper en cours de route ! Doméstica aurait pu être une installation et non un film. Mais finalement, c’est un documentaire ! C’est tout un processus de risque permanent… on peut très bien ne jamais terminer.

Toutes les images proviennent de films de Gabriel Mascaro : Boi neon (2015) / Avenida Brasilia Formosa (2010) et Um lugar ao sol / Boi neon / Ventos de Agosto (2014) / Boi neon.

Remerciements : Maxime Martinot et Anne-Lise Caro.