Le peuple des images et les communautés de cœur

Une impolitique du cinéma contemporain

« Si l’image de Numance exprime la grandeur du peuple en lutte contre l’oppression des puissants, elle révèle en même temps que la lutte actuellement poursuivie manque le plus souvent de toute grandeur : le mouvement antifasciste, s’il est comparé à Numance, apparaît comme une cohue vide, comme une vaste décomposition d’hommes qui ne sont liés que par des refus.

Il n’y a qu’illusion et facilité dans le fait d’aimer Numance parce qu’on y voit l’expression de la lutte actuelle. Mais la tragédie introduit dans le monde de la politique une évidence : que le combat engagé ne prendra sens et ne deviendra efficace que dans la mesure où la misère fasciste rencontrera en face d’elle autre chose qu’une négation agitée : la communauté de cœur dont Numance est l’image.

Le principe de ce renversement s’exprime en termes simples. À L’UNITÉ CÉSARIENNE QUE FONDE UN CHEF S’OPPOSE LA COMMUNAUTÉ SANS CHEF LIÉE PAR L’IMAGE OBSÉDANTE D’UNE TRAGÉDIE. La vie exige des hommes assemblés, et les hommes ne sont assemblés que par un chef ou par une tragédie. »

Georges Bataille, « Chronique nietzschéenne »

Mon travail est né d’une intuition sur le cinéma contemporain. Cette intuition, encore informulée quand j’ai commencé à former un corpus, à réunir certains des films, des auteurs que j’ai étudiés, pourrait se dire au plus simple comme cela : une grande part de la beauté du cinéma d’aujourd’hui – de celui qui m’émeut, du moins – réside dans sa capacité à faire de la douleur de ses personnages le ferment des communautés à venir.

Construire un travail autour de cette intuition n’était pas sans risque : avant que je condense mon objet dans cette formule, le partage de la douleur, et que je distingue clairement deux de ses formes privilégiées, la communion et le soin, cette intuition pouvait paraître un peu vague et un peu romantique pour mener à bien un travail universitaire. Et elle était cernée de pièges : comment dépasser la facticité de la souffrance sans construire pour autant une nouvelle théodicée ? Comment ne pas céder à quelque fascination doloriste ou à quelque utopie facile qui chanterait la grande fête communautaire des opprimés ?

Ce risque, c’est avant tout celui avec lequel négocient les cinéastes – on a pu parfois accuser Pedro Costa, par exemple, de complaisance envers les drogués qu’il filme et d’esthétisation de la misère des vies qu’il donne à voir. Jacques Rancière a du reste parfaitement défendu le cinéaste contre ces accusations, rappelant qu’il n’avait fait que prélever la beauté de corps et de lieux qui, pour abîmés qu’ils soient, n’en étaient pas pour autant privés.

La douleur est toujours un scandale. Elle ne peut pas ne pas l’être : c’est la limite du cinéma de Bruno Dumont, d’ailleurs, que son indéfectible croyance en la justification du mal par quelque péché originel. Il est scandaleux que Tonia ait à souffrir de ce désir si simple et si beau de vouloir devenir une femme, dans Mourir comme un homme de João Pedro Rodrigues. Il est scandaleux, dans les films de Pedro Costa, que Ventura ait à porter sur lui la douleur de toute la communauté capverdienne en exil, que le Portugal a reléguée dans les bidonvilles de sa capitale après avoir colonisé la terre de ses ancêtres. Mais l’immensité du scandale ne changera pas cet état de fait : la douleur existe parce qu’existe une violence économique, politique, historique contre laquelle le cinéma pourrait bien partir à l’assaut aussi vainement que Don Quichotte s’en prenant aux moulins à vent.

Ce que peut un film, c’est de faire en sorte que cette souffrance des marginaux ne signe pas leur défaite, qu’elle ne devienne pas le facteur de leur isolement, de leur repliement sur eux-mêmes dans l’incommunicabilité du mal, une fatalité perdue pour la scène de l’histoire, mais au contraire le lieu d’un partage et d’une colère, d’un désir et d’une lutte. Un partage qui ne nous consolera pas, qui ne rédimera rien, qui ne justifiera aucune douleur. Un partage qui n’a que cette vertu : que les vaincus de l’histoire deviennent le sujet collectif de leur destinée. Que le film soit une forme de l’espoir.

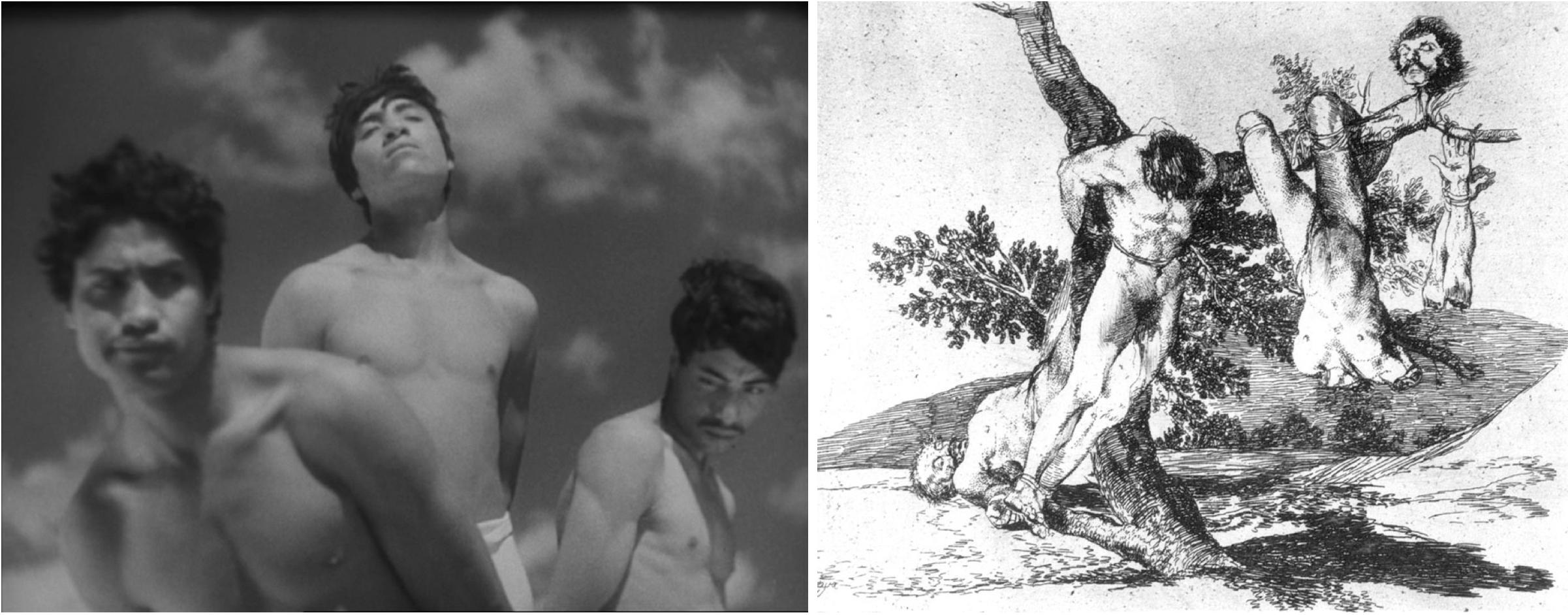

Cet espoir, c’est celui qu’Elias Canetti avait ressenti en pleine guerre d’Espagne devant les Désastres de Goya : « Depuis le Christ de Grünewald, personne n’avait montré de cette façon nauséeuse, obsédante, plus radicale que toutes les promesses d’avenir, sans l’embellir, mais lui succomber non plus, l’horreur telle qu’elle est. La pression qu’il exerçait sur le spectateur, la pression implacable qu’il imprimait à son regard était une forme d’ultime espoir même si personne n’eût osé l’appeler de ce nom ». Ce chant de l’espoir au cœur du désastre, c’est le scandale de l’art. Qui répond à cet autre scandale, celui d’être vivant à la place de tous les morts et de tous les non-nés, de faire partie de cette histoire qui est celle qui a triomphé de tous les vaincus, de ne pas pouvoir vivre sans faire partie de ce réel qui est la religion du pouvoir : « Vaincre c’est survivre. Comment faire ? Continuer à vivre, sans être vainqueur ? – La quadrature du cercle ».

Un grand penseur politique de notre temps, Roberto Esposito, a proposé d’appeler impolitique cette quadrature du cercle. Dans le voisinage de la philosophie de la communauté de Jean-Luc Nancy et dans l’héritage de la pensée de Georges Bataille, son travail philosophique a consisté à penser la négativité au cœur du politique – soit ce qui, sans nier l’effectivité du pouvoir, ne se résigne pas à se constituer en contre-force à l’exercice de la force, ce qui constitue comme une limite du politique. J’y ai trouvé une invitation à repenser le nouage de l’esthétique et de la politique, selon une autre voie que le lyrisme émeutier de Georges Didi-Huberman ou que la pensée de l’art comme résistance de Jacques Rancière – une voie qu’il faudrait appeler l’impolitique de la beauté.

***

***

L’idée du partage de la douleur est à contre-courant de presque toute la littérature contemporaine sur la souffrance. La phénoménologie de Lévinas ou de Ricoeur a montré comme la souffrance est cette limite qui, m’accolant à moi-même, m’identifiant tout entier à ce point de douleur suraigu auquel je ne peux faire face, m’emprisonne dans la profondeur égoïque de ma chair. L’anthropologie de la douleur de David Le Breton a, elle, insisté sur le fait que nos sociétés contemporaines ne disposent plus des mythes et des rites permettant de vivre ensemble nos peines, nos maladies et nos deuils.

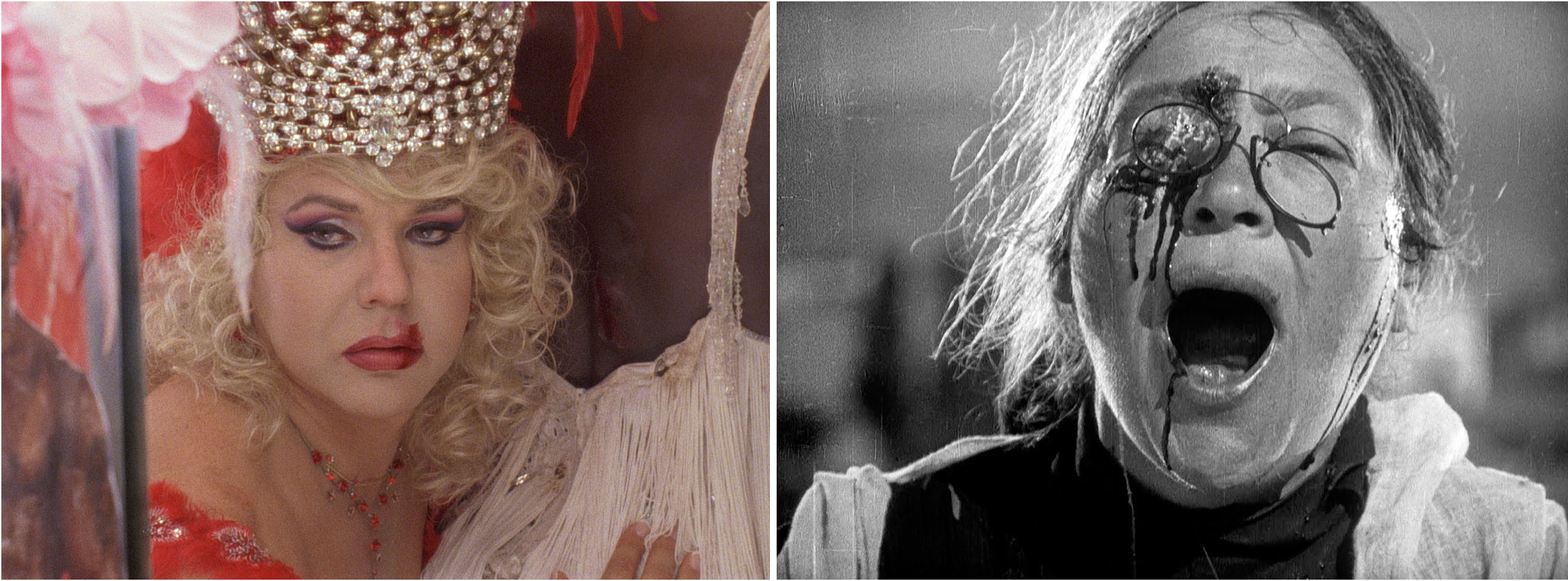

Les films dont je parle sont des œuvres réalistes. Ils décrivent des états de fait sociaux dans des milieux réels du monde contemporain : les marginalités sexuelles de Lisbonne, pour Rodrigues ; les marginalités géographiques, économiques et ethniques de Lisbonne, pour Costa ; la survie d’un clandestin chinois en Malaisie, dans I don’t want to sleep alone de Tsai Ming-liang ; les populations rurales du Nord-Est de la Thaïlande encore hantées par le souvenir des exactions anticommunistes du pouvoir royal dans les années 1970, chez Apichatpong Weerasethakul. Le partage de la douleur ne peut y exister sans aberration dans le registre de la représentation, d’une représentation réaliste de ces sociétés qui sont en train de perdre leurs rites. Ces films montrent bien d’ailleurs ce que la pauvreté et l’exclusion peuvent créer comme conflit, comme jalousie, comme discrimination au sein même de ceux qui souffrent d’une même oppression. Par exemple, Tonia, l’héroïne transgenre de Mourir comme un homme, déteste Jenny, qu’elle jalouse d’avoir déjà subi l’opération de vaginoplastie à laquelle elle ne parvient pas à consentir. Pourtant, lorsque Tonia blesse Jenny en l’habillant pour le drag show qu’elles animent ensemble, elle embrasse sa plaie. Ce baiser n’appartient pas au registre de la représentation, avec sa vraisemblance psychologique. Il appartient à un ordre de figuration qui lui est extérieur. Cet ordre, c’est celui de la figure. Une figure qui contrevient au réalisme sociologique de la fiction pour figurer un lien communautaire manquant dans nos sociétés, une figure qui prend la place dans le film des mythes et des rites qui, dans d’autres sociétés, signaient la nature communautaire de nos existences, voilà mon objet.

Un siècle après la fondation par Aby Warburg de sa « science sans nom » (Giorgio Agamben), une discipline encore innomée se dessine qui cherche dans les images une pensée figurale de la fondation communautaire, tout comme les études anthropologiques ou psychanalytiques ont trouvé dans le mythe une pensée métaphorique de la séparation qui fonde la possibilité du commun – Orphée enseignant la séparation d’avec les morts, Œdipe la séparation d’avec les parents et Narcisse la séparation d’avec soi-même par la conscience, tous trois fondant l’éthique d’une communauté humaine où les vivants enterrent les morts, se reproduisent hors de la famille et se pensent comme sujets.

Philippe Descola a proposé d’appeler anthropologie de la figuration la discipline qui étudie le contexte anthropologique dans lequel une image est créée et reçue. Cette discipline vise à établir le cadre herméneutique de visibilité et de lisibilité des images, de comprendre les contrats symboliques qui s’établissent entre ses créateurs et ses spectateurs. Une miniature inuit, un masque yup’ik, créés par des populations relevant, selon la classification de Descola, d’une ontologie animiste, ne se laissent pas appréhender de la même manière que le vitrail d’une église gothique. L’anthropologie de la figuration de Descola donne des cadres utiles pour tous ceux qui veulent interpréter les images ; elle établit des limites, elle cherche des régularités ; mais il ne s’agit jamais, pour l’anthropologue, de saisir ce que peut la singularité d’une image, d’une œuvre.

Appelons alors anthropologie de la figure cette science des singularités que je cherche. Elle étudierait des œuvres singulières ; et, dans ces œuvres singulières, elle prendrait encore pour objet une singularité, celle qui fait écart au régime figuratif constant du film : elle s’intéresserait à une figure ou un réseau figural qui contrevient à la représentation pour mettre au jour la figurabilité des principes qui rendent pensable la condition humaine. Or celle-ci a trait, au plus profond, avec l’existence de l’homme en communauté, qui peut s’entendre comme le fait anthropologique fondamental. Partout où il y a de l’humain, il y a une existence plurielle, faite de lien et de séparation. L’anthropologie de la figure serait donc la discipline qui poserait à l’art la question de la communauté, et au cinéma la question de la possibilité communautaire dans nos sociétés individualistes. Dans les films étudiés relevant d’un réalisme figuratif, il fallait postuler que la description d’une société déterminée y est doublée d’une interrogation plus profonde sur les conditions d’existence de la communauté – cette tâche, ce don ou cette dette que des hommes en commun, selon son sens étymologique, en deçà de tout ordre social.

C’est à partir d’une collection de singularités que l’on peut concevoir une régularité, une tendance, une nécessité pour un art à une époque donnée. J’ai pu mettre ainsi des mots sur l’intuition dont je parlais au début : chez João Pedro Rodrigues, chez Pedro Costa, dans Les Harmonies Werckmeister de Béla Tarr, dans Hunger de Steve McQueen, dans L’humanité de Bruno Dumont, un corps s’offre en hostie vivante, pour reprendre l’expression de Saint Paul. De façon chaque fois différente, avec une étrangeté irréductible. Jenny offrant sa plaie à Tonia ne ressemble pas à ce vieillard nu dont la vulnérabilité infinie pétrifie la foule émeutière dans Les Harmonies Werckmeister ; Ventura ne s’offre pas à la communauté du bidonville de Fontainhas de la même manière que Bobby Sands, le leader de l’IRA interprété par Michael Fassbender dans le film de Steve McQueen, ne s’offre en corps sacrificiel de la résistance catholique et républicaine contre le Royaume britannique. N’empêche : dans plusieurs films réalisés en Europe en l’espace d’une dizaine d’années, voilà cette chose improbable et mystérieuse, des corps s’offrent en hostie vivante. Ces singularités demandent à être pensées sous le régime d’une répétition signifiante : les multiples survivances du sacrifice eucharistique dans le cinéma d’auteur européen m’autorisaient à instruire la communion comme le schème formalisant le partage de la douleur dans une partie du cinéma contemporain.

***

Les figures qui instituent un partage de la douleur sont de nature gestuelle. Un geste, soudain, outrepasse le diagnostic tragique d’Hannah Arendt sur l’atomisation sociale du monde moderne et crée ce lien porté disparu dans, je la cite, « cette société d’hommes qui, privés d’un monde commun qui les relierait et les sépareraient en même temps, vivent dans une séparation et un isolement sans espoir ou bien sont pressés ensemble en une masse ». Ce sont toujours des gestes qui font que le mur entre les corps tombe ou se fissure.

Tantôt un geste se fait figure par sa densité iconographique et sa nature rituelle, par sa manière de ramener à la mémoire des images, des rites, des croyances, des affects. Ce sont les formules de pathos qu’a théorisées Warburg et qui m’ont permis d’étudier comment le schème chrétien de la communion survivait dans certains films européens. La plaie de Jenny qu’embrasse Tonia dans Mourir comme un homme, je ne peux la comprendre comme déchirure du tissu figuratif du film et comme ouverture à une communion des singularités trans, des minorités sexuelles, de tous les devenirs-femmes, qu’à l’aune du rite eucharistique et des images textuelles et picturales qu’elle mobilise, de François embrassant le lépreux dans les Fioretti à L’Incrédulité de Saint Thomas peinte par le Caravage.

Tantôt un geste se fait figure par sa texture et son épaisseur, sa manière de brouiller les champs entre des registres opposés, entre le pathétique et le burlesque, entre des domaines séparés, entre la médecine et l’érotisme, bref, par sa puissance chorégraphique à faire entrer les corps dans des agencements nouveaux. Ce n’est plus alors l’archéologie warburghienne, mais la morphologie goethéenne qui m’a guidé et m’a permis de construire la troisième partie de ma thèse autour de la poétique du soin. Un texte de Goethe surtout, sa description du groupe pathétique du Laocoon, qu’il comprenait enfin, contrairement à Winckelmann et à Lessing, comme un groupe, c’est-à-dire comme un montage de gestes, comme un rapport de temporalités disjointes, comme une circulation de regards et d’affects. Et c’est alors tout un ensemble d’images du cinéma de Tsai Ming-liang qui pouvait m’apparaître comme la mise en mouvement chorégraphique de groupes sculpturaux. Comme ce plan magnifique de La Rivière où un père tient la tête de son fils atteint d’un mystérieux torticolis pour qu’ils puissent avancer ensemble sur son scooter, dans une sorte de groupe pathético-burlesque contemporain.

***

La régularité des figures singulières ne permet pas de définir une constante thématique, stylistique ou même iconographique au sein du cinéma contemporain ; elle ne dessine aucune mode, aucune manière, aucune école. Elle laisse seulement penser que, simultanément dans plusieurs endroits du monde, des films sont créés sous la pression d’une même urgence, difficile à définir : une urgence poétique à figurer une existence communautaire à ceux qui souffrent.

Cette urgence poétique, il était tentant de l’appeler aussi urgence politique.

***

À quoi travaillent les cinéastes d’aujourd’hui – ceux qui comptent pour moi ? À créer des communautés de cœur à partir du peuple des images.

En 2002, Philippe-Alain Michaud publiait un livre étrange, justement intitulé Le peuple des images et sous-titré Essai d’anthropologie figurative. L’auteur expliquait dans sa préface que ce titre n’était rien d’autre que la traduction de l’expression hollywoodienne pic people, qui désigne tous ceux qui travaillent à l’existence d’un film, du producteur au figurant.

C’est pourtant à une écoute plus littérale qu’invite aujourd’hui l’expression : le peuple des images, c’est la multitude visuelle avec laquelle compose un cinéaste. C’est ce corpus illimité de peintures, de photographies et de vidéos qu’il peut constituer avec cet outil de collecte d’images qu’est internet. Sa tâche n’est pourtant plus tout à fait celle de Warburg composant son Atlas ou Malraux son Musée imaginaire grâce à la reproductibilité technique des images qui autorisait de nouvelles formes de montage.

C’est contre elle que le cinéaste doit créer désormais. Un peu à la manière dont Deleuze disait, dans son livre sur Bacon, que le peintre ne se composait des atlas que pour tourner le dos à tous les clichés qui envahissaient son esprit au moment de poser le pinceau sur la toile, le cinéaste doit commencer par filtrer ce flot de la disponibilité infinie des images. Apichatpong Weerasethakul n’est pas arrivé à la douceur enchanteresse de son cinéma en tournant le dos à la violence du monde, mais en la filtrant avec une finesse inégalable. Ses forêts sont toujours bordées par des guerres, les guerres mythiques des rois d’antan et les guerres encore traumatisantes des rois d’aujourd’hui – du Royaume de Thaïlande ou de l’empire américain. Lors de la fameuse séance en images fixes d’Oncle Boonmee, un gorille humain est tenu en laisse par un soldat. La photographie en rappelle une autre, dont elle est la transposition fantastique et obsédante : l’image effroyable d’Abou Ghraib qui voyait une GI humilier un prisonnier gisant au sol au bout de sa laisse. La vie de l’oncle est hantée par le souvenir des exactions anticommunistes comme le film est hanté par l’image des exactions américaines en Irak. Il aura suffi d’une image pour interdire toute lecture féérique ou consolatrice du cinéma de Weerasethakul.

***

***

Dans son livre, Philippe-Alain Michaud étudie la survivance de la figure du Christ chez Accatone ou la reprise de la pratique ascétique des moines stylites de la Syrie du Ve siècle par une performance de Gordon Matta-Clark juché en haut d’une tour. Mais l’auteur est comme retenu par une inquiétude – tout le livre semble refouler ce vertige : et si les artistes retenaient du christianisme primitif autre chose que de simples procès d’image ? L’Évangile selon saint Matthieu est rejeté par Philippe-Alain Michaud d’un simple revers de la main. Accatone est une figure du Christ seulement en ce qu’il rejoue, d’un masque à l’autre (de la voilette évanescente d’un chapeau qu’il revêt à son visage de sable enfoncé dans la boue), la polarité de l’incarnation du Christ, acteur tantôt trop incarné (trop humain), tantôt trop spectral, selon les deux versants hérétiques condamnés par les Pères de l’Église. Quant à la performance de Matta-Clark, sa description dans le livre n’est que juxtaposée à la description historique de la forme-de-vie stylite, sans lien exprimé. Ce silence est une frayeur, celle de l’intellectuel français formé dans cette religion laïque qu’est l’universalisme républicain, avec son dogme fondateur : la haine du religieux.

Un texte récent de Carlo Ginzburg sur le Marat de David est venu rappeler la survivance d’une anthropologie chrétienne de l’image et du corps au temps de la Révolution française, où David pouvait peindre le grand homme en nouveau martyr et le peuple adorer les reliques des martyrs de la République. Les images qui migrent ne sont pas des formules vides. Les formules de pathos survivent avec une intensité polarisable, déplaçable, mais dont aucun formalisme ne saurait éteindre le feu. Il est aussi idiot de penser que Pasolini est un cinéaste chrétien que de penser qu’il est un cinéaste athée. Pasolini est l’héritier de Paul, de Dante et de Masaccio : l’héritier est toujours celui qui trahit.

Les films de Rodrigues ou de Costa ne sont pas des messes. Lorsqu’ils reprennent le rite eucharistique pour ouvrir les solitudes marginales qui les peuplent à une communauté de misère, ils ne font que s’inscrire dans le grand travail de l’art, ce long procès de reprise et de différenciation au sein de la culture ; ils ne font que reprendre un geste pour le déplacer. Pour l’arracher à son lieu d’origine. Pour le profaner, en imaginant une communion dans la baraque des camés de Fontainhas ou dans les coulisses d’un drag show. Le baiser sur la plaie est plus que la citation d’une image mais moins que le recours à un dogme : c’est un geste avec sa profondeur anthropologique et son intensité repolarisable, son ouverture infinie au sens.

Face au manque désespéré de peuple, des communautés humaines se dessinent qui trouvent à se faire jour avec les rites que nous a léguée la culture chrétienne, avec son grand cérémonial de gestes fastueux et carnassiers, avec sa grande réserve d’images terrestres et célestes, avec sa promesse inaccomplie d’égalité.

***

Jacques Rancière m’est apparu comme le penseur le plus conséquent du nouage entre politique et esthétique. Et c’est avec l’œuvre d’un cinéaste que j’étudie, celle de Pedro Costa, que le philosophe a approché à la fois de la formalisation la plus claire de son avancée théorique et de sa limite.

La politique de l’esthétique de Jacques Rancière ne se réduit pas à l’idée qu’il faut donner voix au sans-voix. C’est une pensée du possible, du partage et de la fiction. Pour la résumer, je dirais que pour Jacques Rancière, l’art et la politique sont deux manières de fictionner la réalité. L’art est politique quand il rompt avec les fictions consensuelles du pouvoir, quand il lui arrache une puissance de partage, un possible émancipateur, une subjectivation collective. Le cinéma de Pedro Costa n’est pas politique parce qu’il représente une marge, une exclusion – l’immigration capverdienne entassée à la périphérie de Lisbonne. La politique de Pedro Costa, c’est la manière dont le cinéaste invente avec les habitants du bidonville de Fontainhas une nouvelle manière de composer entre documentaire et fiction, un nouvel art du partage, un art qui se fonde sur la puissance des habitants de Fontainhas à fictionnaliser leur existence, sur leur souci commun de la beauté. « Il s’agit pour Pedro Costa de marquer la proximité de l’art avec toutes les formes où s’affirme une capacité au partage ou une capacité partageable ». Mais la pensée de Jacques Rancière finit par buter sur la fêlure de Ventura, le patriarche de Fontainhas. Le philosophe voit dans cette blessure intime le signe d’un impartageable qui serait, au fond, la part tragique de l’art, son reste inassimilable à aucune politique.

Je crois que la fêlure de Ventura est bien plutôt ce qui fait que chacun à Fontainhas vient comparaître devant le patriarche pour exprimer sa plainte. Contrairement à Jacques Rancière, je pense que le partage ne doit pas se penser comme capacité mais comme événement, qui prend la forme dans le film d’un événement figural. Jacques Rancière définit la politique de l’esthétique à partir d’une capacité active des corps à résister et à construire un partage. C’est pour faire droit à la puissance passive des corps blessés, à la blessure comme ouverture à l’autre, que j’ai soumis l’idée d’une impolitique de la beauté.

L’impolitique est au politique ce que l’impuissance est au pouvoir, si tant est qu’on reconnaisse à l’impuissance sa puissance, celle du pâtir, de l’affection et, pour reprendre un mot cher à Georges Bataille, de la communication. La beauté est impolitique en tant qu’elle exalte simultanément la puissance de l’impouvoir et l’impuissance du pouvoir face à cette puissance-là. L’emblème d’une telle beauté pourrait être ce vieillard nu des Harmonies Werckmeister, si fragile et si démuni qu’il rend impossible toute violence supplémentaire commise à son égard quand il se tient debout, prêt à s’écrouler à tout moment, devant la foule déchaînée.

La beauté, ce serait la levée d’une puissance insoupçonnée, d’une puissance qui face au pouvoir n’a rien à opposer qu’une passion. Cette idée se trame déjà, avec une grande violence, dans un texte limite de Georges Bataille pour la revue Acéphale sur la tragédie de Numance de Cervantès – le livre de Roberto Esposito sur l’impolitique se conclut d’ailleurs sur un commentaire de ce texte. En pleine guerre d’Espagne, Jean-Louis Barrault donna à voir la résistance de cette ville espagnole qui se laissa mourir de faim plutôt que de céder à l’invasion romaine. L’époque voulut à tout prix forcer l’interprétation politique de la pièce, en assimilant les Numantins aux antifascistes. Mais la tragédie mettait en scène un sacrifice d’une violence intolérable pour les humanistes et les démocrates. Carlo Ginzburg a voulu voir dans ce texte la trace du surfascisme de Bataille. J’y vois plutôt la profondeur d’une pensée qui dit qu’on ne va pas si facilement de l’art à la politique ; que l’art met en scène face au pouvoir des passions terribles, des figures-limites (les larmes, les cadavres, les orgies, les sacrifices) dont aucune politique ne peut se prévaloir.

Mon travail doit énormément à Georges Bataille. J’ai trouvé dans une de ses conférences au Collège de Sociologie l’intuition fondamentale de cette thèse : « Je propose d’admettre comme une loi que les êtres humains ne sont jamais unis entre eux que par des déchirures ou des blessures ». Et je considère ses deux livres sur l’art, son livre sur Lascaux et son livre sur Manet, comme les deux grands modèles d’une anthropologie de l’art conduite à partir de la figure. Comme l’a bien vu Youssef Ishaghpour, Lascaux raconte la naissance de l’homme qui, en traçant des formes animales sur les parois des grottes, aurait ainsi fait le deuil de son animalité ; Manet raconte la fin de l’humanité comme espèce ayant à faire aux dieux lorsque le premier peintre moderne est venu reprendre toute l’histoire de la peinture pour en effacer la profondeur mythique, pour faire descendre Vénus de son Olympe.

Ces textes ont été des sources importantes pour ma recherche. Le texte sur Numance, lui, était trop dense, d’une violence trop enveloppée pour servir de point de départ à mon travail. Il en a plutôt constitué l’horizon. Et il m’a aidé à comprendre la fascination que peut susciter un film comme Elephant de Gus Van Sant, sur lequel ma thèse se ferme : la souveraineté de sa tragédie, comme celle de Numance, la rend absolument indisponible à toute lecture politique, à toute récupération idéologique. En son fond d’horreur, entre deux scènes de baisers, un appel se fait pourtant entendre : c’est celui de la communauté qui se forme au moment même où le massacre est sur le point de l’anéantir.

Images : Les Harmonies Werckmeister (Béla Tarr, 2001) / Que Viva Mexico (Sergueï M. Eisenstein, 1931) et Les Désastres de la guerre, n° 39, Grande hazaña, con muertos (Francisco de Goya, 1810-1815) / Mourir comme un homme (João Pedro Rodrigues, 2009) et Le Cuirassé Potemkine (Sergueï M. Eisenstein, 1925) / En avant, jeunesse ! (Pedro Costa, 2006).