Ugo Gregoretti

Pas la tristesse ouvrière, mais la joie ouvrière !

Opposant inflexible aux catégorisations cinématographiques par genre et étiquette, Ugo Gregoretti apparait comme un cinéaste sui generis au sein du panorama cinématographique italien de la seconde moitié du XXème siècle. Dans les années soixante, il est l’un des protagonistes italiens les plus actifs et hétéroclites d’une décennie au cours de laquelle le cinéma, en Italie comme dans le reste du monde, se révèle être le principal champ d’expérimentation de nouvelles théories et pratiques esthétiques et socio-politiques.

Revenir sur le parcours cinématographique de Gregoretti durant l’intervalle qui sépare la réalisation d’Omicron (1962) des films de l’Autunno Caldo (Apollon, una fabbrica occupata, 1969, et Il contratto, 1970) permet de saisir, à travers le prisme d’une œuvre caractérisée par la recherche constante d’un registre d’expression à la fois cultivé, critique, ironique et populaire, la vivacité multiforme de cette saison du cinéma italien. Issu de la télévision, Gregoretti s’est fait une place dans le milieu cinématographique italien : il y apporte ses qualités de communication, et très tôt y joue un rôle fondamental, aussi bien en ce qui concerne sa production filmique qu’au regard de son active participation à la vie politique de la profession.

Homme de cinéma, expérimentateur, incitateur et agitateur politique, Gregoretti apparait, pour le dire en empruntant les mots de Giorgio De Vincenti à propos de Cesare Zavattini dans son ouvrage Il concetto di modernità del cinema, comme « l’un des rares cinéastes au diapason avec les secteurs les plus avancés du cinéma international »[11][11] « Uno dei non molti cineasti al passo con i settori più avanzati del cinema internazionale » (De Vincenti 1993, p.157).. Et ce sont précisément ces secteurs que Gregoretti fréquente activement en participant à la réalisation de films collectifs à épisodes tels que Ro.Go.Pa.G. avec Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard et Pier Paolo Pasolini en 1963 et, un an plus tard, Les plus belles escroqueries du monde avec Hiromichi Horikawa, Roman Polanski, Claude Chabrol et toujours Godard.

En qualité de président de l’A.N.A.C. (Associazione Nazionale Autori Cinematografici[22][22] Associazione Nazionale Autori Cinematografici, fondée en 1952 par les cinéastes Agenore Incrocci, Alessandro Blasetti, Mario Camerini, Ettore G. Margadonna, Furio Scarpelli et Cesare Zavattini. Cette association représente les réalisateurs et scénaristes italiens. Gregoretti en a été le président en 1968, puis en 2002.), il fut l’un des promoteurs du boycott de la vingt-neuvième édition de la Mostra du Cinéma de Venise en 1968 et un soutien actif au projet des Cinegiornali Liberi.

C’est sur la base de ces éléments que le 18 mai 2015 nous avons interviewé Ugo Gregoretti dans son appartement de Rome. Le flux des souvenirs, anecdotes et témoignages auquel nous avons pris part durant ces deux heures de conversation, ne nous ont pas seulement offert un regard rétrospectif et tout à fait original sur le cinéma italien et international des années soixante, mais ont encore esquissé le portrait d’un cinéaste qui a fait de son “intolérance” pour les classifications le principe même de son travail et le mot d’ordre d’un cinéma libre, éclectique et révolutionnaire.

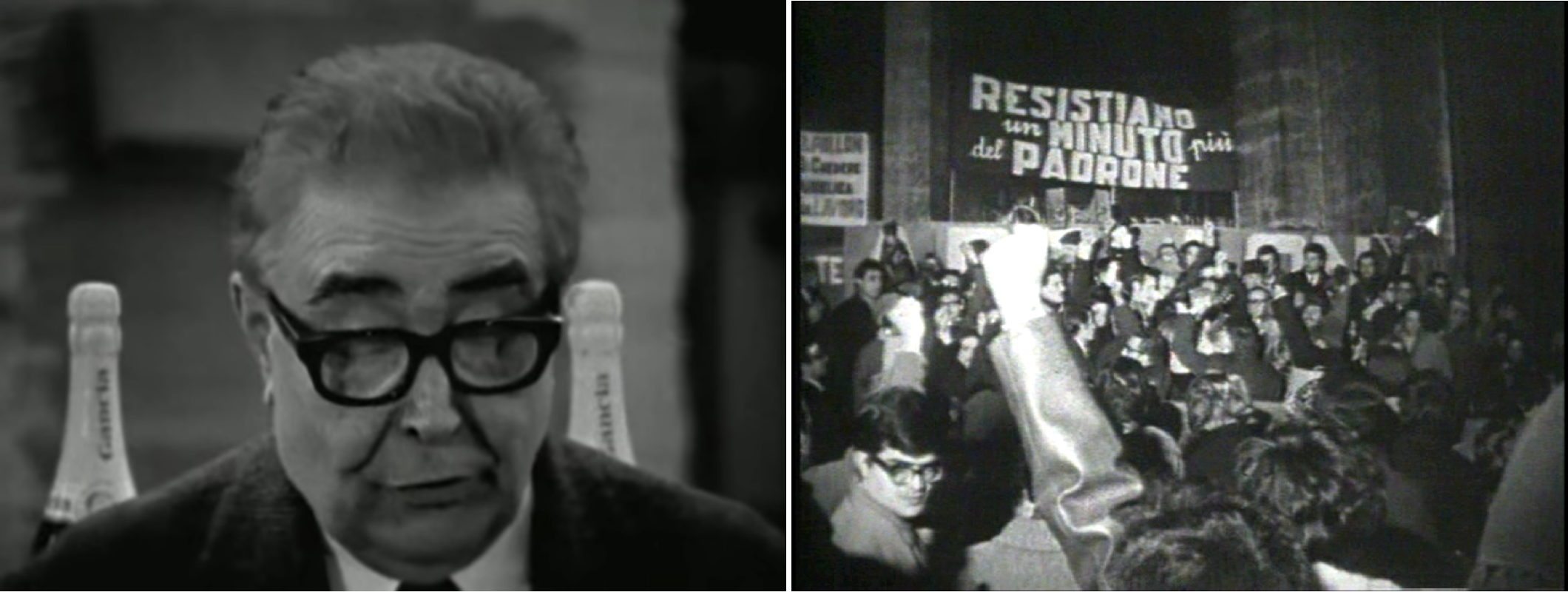

Débordements : En 1963, vous réalisez Omicron, votre premier film politique. Un extraterrestre ayant pour objectif de conquérir la Terre prend possession du corps de l’ouvrier Trabucco. Mais une particularité du genre humain, à savoir l’existence de la conscience individuelle et collective (politique), l’empêche de mener à bien son plan. C’est un film de science-fiction pionnier à tous égards, tournés cinq ans avant 68 et la naissance de toute une cinématographie politique qui aura un grand succès en Italie. Qu’est-ce qui vous a amené à abandonner votre activité télévisuelle initiale pour la réalisation de ce film ?

Ugo Gregoretti : Omicron a été mon premier long-métrage. Jusqu’alors, sur le plan cinématographique, j’avais réalisé I Nuovi Angeli, un film à sketchs, et un épisode de Ro.Go.Pa.G.. Suite au bon accueil qu’ils ont reçus, le producteur Franco Cristaldi[33][33] Franco Cristaldi (1924-1992) a été l’un des plus actifs producteurs du cinéma italien des années soixante. Il a notamment collaboré avec Mario Monicelli, Francesco Rosi, Luchino Visconti, Pietro Germi, Gillo Pontecorvo, Nanny Loy, Federico Fellini et Marco Bellocchio. m’a proposé de réaliser un film mettant en scène l’arrivée d’un Don Quichotte moderne à Rome. Quelque chose dans la lignée du récit d’Ennio Flaiano Un marziano a Roma (1956). Il s’agissait de montrer un Don Quichotte débordant d’idéaux chevaleresques aux prises avec la réalité sociale du bourbier romain de 1962, ce qui constituait à l’époque un cliché moralisateur sur Rome – que l’on trouve par exemple dans la critique politique qui est au cœur de La dolce vita de Federico Fellini.

À cette occasion, j’ai relu l’œuvre de Cervantès et j’ai été saisi par une idée présente dans la préface. Un parallèle était établi entre la littérature chevaleresque et la science-fiction, laquelle, dans les années soixante en Italie, était à son apogée – Einaudi par exemple avait publié Le meraviglie del possibile (Solmi et Fruttero, 1959) pour la collection Urania. Une telle comparaison visait à mettre en évidence le fait que, dans les deux cas, ces romans cherchaient à rassurer les éventuels lecteurs du XVIème ou du XXème siècle suite à de grandes, inquiétantes et insondables transformations : jadis, la découverte de l’Amérique, du nouveau monde et de nouveaux territoires, et aujourd’hui, l’exploration du cosmos et le danger issu d’une possible guerre atomique – deux réalités sources de crainte, de peur et d’effroi. Cette intuition me plût beaucoup et j’appelais donc Cristaldi pour lui dire qu’il valait peut-être mieux laisser tomber Don Quichotte et faire un film de science-fiction, expression des inquiétudes de l’époque. Bien qu’un peu hésitant, il me laissa faire.

À cette époque j’avais lu une étude dans une revue politique et littéraire qui s’appelait Nuovi Argomenti[44][44] Nuovi Argomenti est une revue italienne d’importance fondée en 1953 par Alberto Moravia et Alberto Carocci qui se donne pour objectif, dans la lignée des Temps Modernes de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, de créer un journal de gauche particulièrement attentif à la dimension socio-politique et culturelle italienne. Dans les années qui suivent, s’allient au projet Pier Paolo Pasolini, Attilio Bertolucci, Enzo Siciliano, etc. Ont également collaboré à Nuovi Argomenti des intellectuels tels que Bobbio, Calvino (avec La nuvola di Smog et le Diario Americano), Ginzburg, Fenoglio, Maraini, Montale, Morante, Pratolini, Vittorini, et bien d’autres. et était dirigée par Gampiero Carocci et Alberto Moravia. Cette revue avait consacré un numéro spécial à l’analyse politique de la défaite de la FIOM[55][55] Federazione Impiegati Operai Metallurgici : Fédération des Employés et Ouvriers de la Métallurgie (Ndlt). en 1958, dévoilant les coulisses de l’affaire et de nombreuses magouilles inconnues à l’époque. J’ai ainsi découvert que la FIAT avait une police secrète à l’intérieur de ses locaux dont la fonction était de contrôler les pulsions gauchistes de la classe ouvrière.

J’ai téléphoné à nouveau à Cristaldi et je lui ai dit : « Au fond, je voudrais que ce film parle des luttes ouvrières. » Il m’a répondu : « Mais qu’est-ce que ça a à voir avec Don Quichotte ? ». Et moi : « Rien, mais, je ne sais pas pourquoi, les deux projets se recoupent ! » Lui : « Fais comme tu veux ! ». Je me suis donc remis au travail en gardant bien une chose fondamentale à l’esprit : mon art a toujours été un art comique, donc, pour faire un film, je devais en premier lieu préserver le ton de la comédie qui était ma langue de prédilection. Alors pour la troisième fois, j’ai téléphoné à Cristaldi et lui ai dit : « Voilà, je voudrais faire un film de science-fiction, comique, sur les luttes ouvrières… » Il m’a raccroché au nez en pensant que je me moquais de lui. Une fois la communication rétablie, il m’a dit : « Tant que je n’ai rien lu, je ne sais pas quoi te dire ». Deuxième bravade : puisque l’idée d’allier les trois genres continuait à me trotter dans la tête, un soir après dîner je me suis assis à table et j’ai enregistré pendant toute la nuit, avec le “geloso-gelosino”[66][66] Modèle de magnétophone dont le nom est issu de la compagnie italienne Geloso qui le fabriquait., une ébauche de sujet qui faisait plus de cent pages quand je l’ai retiré du centre d’impression. Très content de moi, je suis allé avec le projet chez Cristaldi, qu’en fin de compte j’ai convaincu de tenter l’aventure. On est ainsi passé du sujet au scénario, et avons finalement commencé à tourner.

Pour le tournage, nous avions besoin d’une usine en activité afin de filmer les différentes scènes d’ouvriers au travail, qui constituaient une grande partie du film. Ça nous semblait délicat d’être accueillis par une entreprise métallurgique. J’ai alors eu une idée délirante et j’ai proposé de tenter le coup avec FIAT. « Comment ? FIAT ? » J’ai répondu : « De toute façon, ce sont de tels imbéciles qu’on pourrait tourner le film chez eux sans qu’ils s’en rendent compte. Au pire, on change leur nom. » Cristaldi était sceptique, mais évidemment il a pensé – et probablement pour me donner une leçon – que ça me serait utile de me voir fermer la porte au nez. Tout pimpant, je suis alors parti pour Turin. J’ai téléphoné à leur service de presse dont le responsable s’appelait Gino Pestelli, un Toscan très intelligent qui, sans même avoir lu le scénario, semblait très intéressé par l’idée. Je suis allé directement à l’entreprise, au cœur même de la corruption de FIAT, des journalistes et du service de presse. L’imposante mademoiselle Rubbiolo, véritable institution chez FIAT, était un de ces dragons de femme toute dévouée à l’entreprise et aux patrons. Elle ne m’a même pas laissé parler et m’a couvert de petits gadgets. Bien évidemment, il fallait suivre le protocole et ses étapes bien précises. On m’a accompagné chez Pestelli qui m’a accueilli gaiement parce que “l’Avocat”, tel qu’on surnommait Agnelli[77][77] Patron de la FIAT (Ndlt)., avait aimé I Nuovi Angeli. J’étais donc bien vu chez FIAT. C’était un samedi, et il m’a dit : « Donnez-moi votre script, je passe le week-end à la campagne, je le lis, je le savoure, et on se revoit lundi. » J’ai passé deux jours à Turin un peu angoissé. À dix heures, le lundi, je me suis de nouveau présenté à son bureau, sous le regard noir de mademoiselle Rubbiolo qui me toisait comme si j’étais un cafard, prête à m’écraser d’un revers de main. Je suis entré chez Pestelli, qui m’a reçu, l’œil torve. C’était un toscan vendu, un homme trop intelligent pour rester chez FIAT. Peut-être était-il bien payé. Il a fermé la porte, fait un grand sourire, et m’a dit : « Écoutez, ne perdons pas de temps, si je fais lire votre script au professeur Valletta – à l’époque président de la FIAT – il me met dehors. Comme je n’ai aucune envie que ça arrive, je vous le rends et sans rancune. »

À la sortie, soumis à nouveau au regard noir de mademoiselle Rubbiolo, je lui ai proposé de restituer les gadgets, mais elle m’a dit que ce n’était pas nécessaire. Je suis rentré à Rome déconfit mais pas vaincu. Nous devions trouver cette usine. Je me suis alors rappelé d’un vieux camarade de la faculté d’Architecture. Il avait été diplômé et moi non, s’appelait Enrico Ascione et était devenu l’un des plus influents dirigeants d’ENI[88][88] Entreprise de commerce des hydrocarbures créée par l’État italien en 1953 (Ndlt).. Je suis allé le voir et ça a été comme des retrouvailles. Je lui ai dit que j’avais un grand service à lui demander et je lui ai raconté toute l’histoire : que j’avais écrit ce film, que je l’avais proposé chez FIAT d’où on m’avait presque chassé à coups de pieds. Il m’a dit qu’ENI avait tout juste racheté une usine désaffectée depuis longtemps qui s’appelait “Il nuovo Pignone”, suite à une campagne passionnée du maire de Florence, Giorgio La Pira, en faveur de sa réouverture. Une partie de l’usine, là où il y avait des presses opérationnelles mais pas en fonctionnement, a été mise à notre disposition, et nous avons tourné le film là-bas, en demandant aux ouvriers de participer. Clairement, une troupe de cinéma dans une section presse, ça dérangeait, et quand, au bout d’un moment, les ouvriers en avaient marre de notre présence, je demandais à Renato Salvatori, l’acteur principal du film, de les adoucir. Renato, très à gauche, harangueur de talent, fait sur-mesure, les pressait en disant : « Camarades, rappelez-vous que nous travaillons dans un but précis : faire progresser la classe ouvrière ! »

Alors ils comprenaient. De manière générale, c’étaient les ouvriers les plus jeunes et les moins politisés qui nous cassaient parfois les pieds ; en revanche, les syndicalistes endurcis comprenaient très bien qu’il fallait que le tournage avance et que ça allait être un évènement. Et c’est ainsi qu’on l’a tourné.

D. : Pour continuer sur votre rapport à la question ouvrière, vous réalisez quelques années plus tard Apollon, Una fabbrica occupata, film auquel les ouvriers collaborent activement, en mettant en scène l’origine et le développement de leur action politique. Pouvez-vous nous raconter le parcours qui vous a mené d’Omicron à un film tel qu’Apollon ?

U.G. : Omicron est un film de 1963 tandis qu’Apollon est de 1969. La première séquence d’Apollon a été tournée juste devant l’entrée du Ministère du travail durant la nuit du réveillon entre 1968 et 1969. Omicron a été très mal reçu, pour ne pas dire descendu en flammes. À cause de la mauvaise distribution en salles, le public n’a guère pu le voir. J’avais osé importuner la FIAT. T’imagines ? Pendant ces années là ?! Le film était sorti cinq ans avant 68, dont j’ai été c’est vrai, d’une certaine manière, un précurseur. Entre les deux films, pour gagner ma vie, j’ai réalisé Il Circolo Pickwick[99][99] Il Circolo Pickwick est un feuilleton télévisé composé de six épisodes, réalisé par Gregoretti entre 1967 et 1968, et inspiré du roman humoristique de Charles Dickens, Les Aventures de Monsieur Pickwick, publié entre 1836 et 1837. Ce programme télévisé a rendu célèbre, dans l’Italie de l’époque, l’ironie caractéristique de l’activité cinématographique et télévisuelle de Gregoretti., mais j’avais toujours des regrets quant à mon Omicron boycotté et méprisé. C’était une blessure qui ne se refermait pas.

Politiquement, je me considérais comme un bon-à-rien. Sans aucun doute je n’étais pas de droite, j’étais un démocrate, un anti-fasciste qui, peu à peu, commençait à entendre l’appel de la sirène gauchiste. Quand a explosé 68, la contestation étudiante, j’ai été marqué par le fait que les réalisateurs de cinéma fassent partie des sujets et groupes sociaux que les étudiants critiquaient le plus, et d’une manière si flagrante. Ils les traitaient de “traîtres” parce qu’après Paisà et Ladri di bicilette, ils avaient retourné leur veste : ils étaient devenus les caniches des patrons.

En réalité, j’étais de ceux qui n’avaient même pas eu le temps de se vendre aux patrons ! Par ailleurs, ma trajectoire cinématographique a été extrêmement brève. Mais quand je compare à mes collègues taxés de trahison, ça a été pour moi une claque d’autant plus violente. Je me sentais plus touché qu’eux, plus blessé, plus coupable. J’ai alors cherché à comprendre ce que c’était que ce mouvement étudiant. J’ai acheté une pile de livres, ceux qui étaient alors à la mode : Mauro Rostagno[1010][1010] Mauro Rostagno a été diplômé de la faculté de Sociologie de Trento (la toute première en Italie, née quelques années plus tôt) où il a mené la contestation étudiante de 68 avec Marco Boato, Renato Curcio, Mara Cagol et Marianella Pirzio Biroli. Marxiste, libertaire et non-violent, il sera, en 1969, l’un des fondateurs de Lotta Continua [organisation de la gauche italienne extra-parlementaire] avec Marco Boato, Paolo Brogi, Enrico Deaglio Giorgio Pietrostefani, Adriano Sofri et Guido Viale., André Gorz, le célèbre sociologue français qui inspirait les groupuscules… Je comprenais certaines choses, d’autres non… J’avais toujours ces livres sur moi, parfois même aux toilettes. Je m’asseyais sur la lunette et je lisais les réflexions de Bruno Trentin[1111][1111] Bruno Trentin a été le secrétaire général de la FIOM (1962-1977) et de la Confédération Générale Italienne du Travail (1988-1994).. Un jour, j’ai eu comme un sursaut, une sorte d’épiphanie et j’ai crié, en faisant peur à ma femme qui était devant la porte, « Mais moi, je ne dois pas savoir qui ils sont eux, je dois savoir qui je suis moi ! »

Ça a été ma thaumaturgie, et d’un point de vue de gauche, une prise de conscience définitive. Je me suis alors jeté tête baissée dans un phénomène grandissant à l’époque : les cinéastes, toujours quelque peu superbes et condescendants, cherchaient à entrer en contact avec la classe ouvrière pour participer avec eux à la lutte. Nous palpitions tous à l’idée d’une telle expérience.

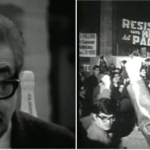

À Rome, une modeste imprimerie de la rue Tiburtina, l’Apollon, occupée par trois cent travailleurs qui redoublaient d’efforts pour faire connaitre leur lutte au peuple de Rome, était l’un des rares lieux de représentation de la classe ouvrière. Cela faisait six, sept mois que l’imprimerie était occupée et l’on n’entrevoyait aucune solution ou négociation possible avec l’entreprise. Les employés étaient désormais fauchés. Chez eux, plus d’argent pour acheter des vêtements aux enfants qui n’entraient plus dans ceux de l’année précédente.

En tant qu’hommes de cinéma et de spectacle, nous avons été invités à participer à une assemblée des occupants de l’Apollon. Notre groupe était formé de celui que j’appelais “Le Prophète”, à savoir Cesare Zavattini, qui quelque temps auparavant avait fondé les Cinegiornali Liberi[1212][1212] Cesare Zavattini, reconnu au niveau international comme l’un des principaux scénaristes et théoriciens du Néo-réalisme italien, fut le promoteur en 1968 des Cinegiornali Liberi : un projet original dans le cinéma militant collectif en opposition ouverte au monopole de l’information des « appareils idéologiques d’Etat » tels que la télévision, la radio et les journaux. Un cinéma que Zavattini lui-même définit comme celui « du grand nombre pour le grand nombre » et auquel l’ensemble de la population italienne est invité à participer. Dans le premier bulletin des Cinegiornali Liberi, il est en effet annoncé que « quiconque dispose d’une caméra 8mm, 16mm (ou 35mm) peut faire un “cinegiornale libero”. Tout le monde n’a pas les connaissances techniques pour tourner un “cinegiornale libero”, mais chacun peut collaborer à sa réalisation grâce à ses idées ou à son argent. En collaborant aux Cinegiornali Liberi, chacun réussira à s’affranchir des obstacles techniques qui, mythifiés, et compliqués par les schémas industriels, ont réduit toujours plus, qualitativement et quantitativement, l’espace dialectique du cinéma. » (Voir : Nanni 1998, p. 12 : « Chiunque disponga di una macchina da presa a 8mm., oppure a 16mm. (o a 35 mm.) può fare un “cinegiornale libero”. Non tutti hanno le conoscenze tecniche per girare un cinegiornale libero, ma tutti possono collaborare alla sua realizzazione, con idee e con denaro; collaborando ai Cinegiornali Liberi tutti riusciranno a svincolarsi da queste remore tecniche che, mitizzate, e complicate dagli schemi industriali, hanno sempre più ridotto, qualitativamente e quantitativamente, l’area dialettica del cinema »)., de Franco Solinas, Marco Bellocchio, Citto Maselli et moi-même. Nous sommes allés à une manifestation organisée par les ouvriers de l’Apollon et sommes rentrés tous ensemble à l’usine. Ils nous ont invités à dîner dans une grande cantine où l’on mangeait des tortellini, de la mortadelle et des pieds de porc envoyés en signe de solidarité par des camarades de l’Emilia Romagna.

Ça a été l’occasion de se regarder droit dans les yeux. Robert Faenza et les frères Taviani nous avaient entre temps rejoint. La Commission Interne des ouvriers de l’Apollon avait une directive bien précise : lutter pour défendre leur emploi. De leur côté, les cinéastes parlaient de révolution, de la prise du Palais d’Hiver, de grèves pharaoniques et considéraient que la directive de la Commission, appuyée par le très décrié Parti communiste italien, était révisionniste et attentiste. Les ouvriers ont réagi par une froideur cordiale, pardonnez l’oxymore, et ils nous ont fait comprendre que ce serait mieux qu’on ne nous revoie plus dans le coin.

Une exception faite. Moi, je leur étais sympathique, parce que, par rapport aux autres, j’avais des “vices” manifestes. Les Caroselli[1313][1313] Le terme de « Caroselli » désigne une série de sketchs comiques et de spots publicitaires diffusés chaque soir sur la chaîne de la télévision publique italienne entre 1957 et 1977 (Ndlt). par exemple. Tout le monde en faisait – même Fellini, Visconti, Pasolini, les frères Taviani et Maselli – parce qu’on ne voulait pas se salir les mains avec des films de bas-étage, avec de mauvaises comédies ou avec le cinéma patronal. Toutefois, la condition précisée par le contrat entre la RAI, la Saces et les autres entreprises de production qui finançaient occasionnellement les Caroselli, c’est qu’ils devaient rester rigoureusement anonymes. Aujourd’hui les publicités sont devenues la fine-fleur de l’auto-promotion. Sorrentino lui-même le fait. Il y a désormais un arrière-fond d’idéologie protestante… À l’époque, ça aurait été un suicide, un véritable signe de complaisance envers le système et le patronat ! Quant à moi, je m’obligeais toujours à apparaître dans le Carosello, avec mon prénom et mon nom. J’ai par exemple réalisé des spots de publicité pour les couches BabyScott où j’apprenais aux mamans à donner le bain et à réconforter les nouveaux-nés. J’avais en effet déjà quatre fils et une grande expérience en la matière, donc dans ces Caroselli, je jouais le docteur Ugo Gregoretti, journaliste et père…

Tout cela me rendait au moins plus sympathique et acceptable que mes collègues… À l’Apollon, en effet, entre moi et les ouvriers il y avait un certain feeling qui s’était créé. Lors de la première assemblée à laquelle des cinéastes et des étudiants ont participé, à un certain moment il y avait une télé allumée, entourée par une foule d’ouvriers. D’un coup, le générique du Carosello est parti et ma tête est apparue à l’écran. Le chef de la Commission Interne, Morelli, a brusquement fait un signe à un ouvrier et lui a fait comprendre par mimes qu’il devait se mettre devant le moniteur, le dissimuler de son dos, de son derrière, et ça, pendant toute la durée de mon spot.

Ça a été l’occasion pour les uns et les autres de révéler leurs vrais visages. Une fois que les autres réalisateurs ont été chassés, je suis resté et, avec les ouvriers, nous avons décidé de faire le film. J’ai décidé de me mettre au service de la directive de la Commission Interne qui exprimait les idées de la totalité des ouvriers. Nous voulions réaliser un film amusant, émouvant, qui énerve, et donc contienne toutes les émotions qu’un film de fiction puisse susciter. J’avais face à moi la perspective d’utiliser vingt hangars industriels comme plateau de tournage et trois cents ouvriers comme acteurs ; certains d’entre eux étaient aussi extraordinaires qu’Alberto Sordi. Assis aux tables de la cantine, on a écrit tous ensemble une sorte de canevas, et dans les huit jours suivants on a tourné tout ce qu’on avait prévu de faire. Cet enthousiasme et cette envie de participer a été une expérience qui a rappelé aux ouvriers les premières journée de l’occupation de l’usine.

On a organisé de très nombreuses projections, bondées. Je me souviens par exemple qu’à Piombino un millier d’ouvriers de l’ILVA[1414][1414] Entreprise italienne fondée en 1905 qui s’occupe de la production et de la transformation de l’acier (Ndlt). se sont réunis dans un hangar pour voir notre film. À cette occasion comme à tant d’autres, on faisait la quête comme le curé pour le denier du culte le dimanche à l’église. Nous, on avait appelé ça “solidarité” et on passait, en soutien à l’occupation, entre les ouvriers avec des corbeilles. C’était une manière de faire sortir la contestation des seuls murs de l’usine. On a gagné des dizaines de millions de lires grâce aux caisses des ouvriers. Tout ce qu’il fallait pour faire enrager les “gauchos”. Le but, concret et réalisable, c’était de faire connaître la lutte de l’Apollon, désormais devenue proverbiale en Italie, et de faire entrer de l’argent dans les caisses des occupants de manière à ce qu’ils puissent acheter des vêtements estivaux à leurs enfants. Nous avons ainsi démontré que le cinéma militant, ouvrier, pouvait ne pas se limiter à raconter une lutte, mais devenir un instrument de participation, une arme, comme le sont la manifestation ou l’occupation.

D. : Parlons de Il Contratto, film commandé par les syndicats métallurgiques FIM, FIOM, et UILM en 1970. Pour les besoins de ce documentaire sur les luttes ouvrières qui ont enflammé l’Autunno Caldo de 1969, votre approche stylistique diffère aussi bien de celle d’Omicron que de celle d’Apollon.

U.G. : Il Contratto est né parce que, parmi les spectateurs d’importance venus voir Apollon au siège d’Unitelefilm[1515][1515] Unitelefilm a été la société de production cinématographique du Parti communiste italien, fondée en 1963 par Luciano Romagnoli. À sa fermeture, le patrimoine audiovisuel du PCI a été racheté par l’AAMOD (Archive audiovisuelle du mouvement ouvrier et démocratique) fondée par Cesare Zavattini en 1979., s’est présenté Bruno Trentin, qui était à l’époque le secrétaire de la FIOM. Entre juin et septembre, avait débuté un mois d’assemblées destinées à organiser les initiatives de ce qui allait devenir l’Autunno Caldo. Trentin avait alors choisi d’utiliser l’Apollon comme une étincelle pour mettre le feu aux poudres : s’il y avait une assemblée d’ouvriers, il commençait par leur faire voir le film, qui servait donc à chauffer la salle. J’ai commencé à tourner dès le premier jour de lutte concrète, autour de fin septembre, et nous avons fini à Noël.

Il a tout de suite été clair que ce nouveau film ne ressemblerait pas à Apollon, parce que cette fois il n’était pas possible de faire un film “de fiction”. Il fallait faire un documentaire exhaustif. Ça a été une période où, avec mon chef-opérateur, on faisait le tour de toute l’Italie, de Trieste à Cefalù, pour répondre aux appels de dizaines de syndicats.

Au final, on a réussi à rassembler une certaine quantité et qualité de matériel qui nous a permis de faire un long-métrage, qui réunissait plusieurs municipalités, institutions, pouvoirs locaux et catégories d’ouvriers tels que ceux du bâtiment. Tous manifestaient une pleine et entière solidarité. En somme, un travail fatigant, avec ses limites, mais tout de même une réussite.

D. : Les trois films dont nous avons parlé signent, chacun à leur manière, une saison politique durant laquelle le cinéma a redéfini sa propre fonction sociale pour se mettre au service des mouvements de protestation. Votre activité cinématographique durant cette période en est sans aucun doute l’un des témoignages les plus originaux. Si l’on pense à Apollon, vous avez été le seul en Italie à réaliser un film d’usine qui échappe aux genres et aux catégorisations du cinéma politique ou militant qui se définissait durant ces années-là. Une manière de faire un film qui, si l’on regarde au-delà de nos frontières nationales, peut se refléter dans le travail fait en France, à Sochaux et à Besançon, par les Groupes Medvedkine proches de Chris Marker. Que pensez-vous de ce parallèle ? Avez-vous été en contact avec eux à cette période ?

U.G. : Il y a une grande différence entre eux et moi. Leurs films étaient plutôt mélancoliques et empreints d’un sentiment général de tristesse. Pensez à À bientôt j’espère, le film que Marker a réalisé avec les ouvriers de l’usine de textile de Besançon… Les Français étaient très touchés par notre Apollon, ils sont en effet venus à Rome pour en faire une version française sous-titrée : je leur traduisais le texte qu’on écrivait donc ensemble. Cette version était destinée aux ouvriers français. Moi, je n’arrêtais pas de les exhorter : « Je vous en prie, pas la tristesse ouvrière, mais la joie ouvrière ! »[1616][1616] En français dans le texte original (Ndlt)., et c’est ainsi que je les ai convertis à notre « joyeux cinéma ouvrier ».

D. : Feriez-vous la même critique concernant la “tristesse” à Jean-Luc Godard ?

U.G. : Godard n’était pas un trouble-fête. Il n’avait pas d’états d’âme du type “tristesse ouvrière”. Il y avait une vraie estime entre nous qui s’est notamment exprimée dans les films que nous avons réalisés ensemble.

À propos de Godard, imaginez-vous que moi, comme un crétin, j’ai jeté un tas de documents – par exemple un long télégramme dans lequel il m’invitait à faire partie de la troupe du film Les plus belles escroqueries du monde. C’était une initiative de lui et d’un producteur qui s’appelait Pierre Roustang. Hiromichi Horikawa, Claude Chabrol, Roman Polanski et Godard lui-même en ont écrit les épisodes.

D. : Outre Les plus belles escroqueries du monde, c’est vous le “G” du célèbre Ro.Go.Pa.G. Comment sont nés ces projets collectifs trans-nationaux ?

U.G. : Ils sont nés grâce à des télégrammes. Godard m’a écrit qu’un producteur de ses amis avait vu I Nuovi Angeli, et qu’il l’avait vécu comme une véritable claque. Au final, Godard, qui s’occupait de coordonner le projet, m’a demandé d’y participer, comme l’avait fait Rossellini pour Ro.Go.Pa.G, dont la genèse a été très très longue. Alfredo Bini[1717][1717] Alfredo Bini est un producteur de cinéma qui a travaillé avec plusieurs maisons de production telles que Arco Film (qui a produit tous les premiers films de Pier Paolo Pasolini), Finarco, Gerico Sound et Nuova linea cinamatografica., producteur qui en 1961 travaillait avec Pasolini, a décidé de se lancer dans l’aventure de I Nuovi Angeli une semaine après la fin du tournage d’Accatone. Il a donc réalisé les deux films l’un après l’autre. Je me souviens que Pier Paolo a terminé le tournage un samedi, et que le lundi suivant c’était mon tour, avec le même chef opérateur, Tonino delli Colli[1818][1818] Tonino delli Colli (1923-2005) est un directeur de la photographie italien principalement connu pour son travail avec Sergio Leone pour Le bon, la brute et le truand, Il était une fois dans l’Ouest, Il était une fois en Amérique, mais aussi pour ses collaborations avec Pier Paolo Pasolini Roman Polanski, Dino Risi, Marco Bellocchio, etc., le monteur Nino Baragli[1919][1919] Nino Baragli (1926-2013) est un monteur italien connu lui-aussi pour ses collaborations avec Sergio Leone et Pier Paolo Pasolini., et ainsi de suite. Mon film a beaucoup plu à Roberto Rossellini, qui a décidé de le présenter au festival de Cannes de 1962, à la première édition de la Semaine de la critique où mon film représentait donc l’Italie. Moi, je me sentais comme un dieu sur terre… Mais des problèmes ont surgi. Le directeur du festival, Robert Favre Le Bret, avait choisi le film hors-compétition Boccaccio 70 en guise d’ouverture. C’est un très beau film à épisodes réalisé par Federico Fellini, Luchino Visconti, Vittorio de Sica et enfin Mario Monicelli dont l’épisode a toutefois été coupé au montage. Le motif officiel, c’était que le film était trop long et qu’il fallait le raccourcir, et Monicelli était évidemment celui des quatre cinéastes qui était le moins connu.

À Rome en revanche, dans les bureaux de l’ANAC, cette coupure n’est pas passée inaperçue et a été considérée comme un sabotage politique. L’épisode de Monicelli, qui s’appelait Renzo e Luciana, était un film sur la condition ouvrière et, bien évidemment, pas tourné du point de vue des patrons… L’ANAC, convaincue qu’il s’agissait là d’une véritable censure politique, a intimé l’ordre à tous les cinéastes italiens présents à Cannes de ne faire acte de présence à aucun évènement public : ni aux projections, ni aux fêtes.

Malgré quelques insoumis – je me souviens par exemple que Gualtiero Jacopetti, qui concourrait avec Mondo Cane a ironisé : « Mais c’est quoi cette ANAC ? La compagnie d’autoroute ? »[2020][2020] Ce trait d’humour se comprend du fait qu’à l’époque, l’acronyme ANAS, proche de celui d’ANAC, désignait une entreprise d’autoroutes italienne (Ndlt). – l’ordre venant de Rome était péremptoire et a été en grande partie respecté.

Moi j’avais envie de pleurer… Je suis allé voir Rossellini pour lui demander ce qu’il fallait faire. Résigné, il m’a répondu qu’il fallait se soumettre. Rossellini ne logeait pas à Cannes à l’Hôtel Martinez, où étaient tous les italiens, mais lui, qui jouait pour ainsi dire les monarques, demeurait à Nice à l’Hôtel Negresco – qu’on se comprenne bien : c’est l’auberge dont la coupole a été modelée sur la forme du sein d’une célèbre putain nommée “la Belle Otero”.

Un jour, je suis allé le chercher au Negresco et on a été à la Poste de Nice. Ensemble, on a envoyé un télégramme à l’ANAC dont le texte disait : « Nous aussi, comme le Grande Nizzardo[2121][2121] Gregoretti fait ici référence à Giuseppe Garibaldi., envoyons ce message : j’obéis. »

Imaginez ! Par le passé, les gens de l’ANAC avaient tout fait pour que je ne fasse pas partie de l’association parce que je portais l’infâme souillure de mes débuts à la télévision. Certains d’entre eux avaient vraiment perdu la tête. Ils ne comprenaient pas comment on avait pu me demander de faire un film, à moi, Gregoretti, produit de la télévision ! Malgré tout ça, l’après-midi même j’ai reçu un télégramme urgent, qui disait : « Permanence de l’assemblée de l’ANAC. Ugo Gregoretti proclamé à l’unanimité membre de l’association. » Et c’est ainsi que je suis entré à l’ANAC, par proclamation…

J’ai ainsi consolidé mes rapports avec Rossellini, et j’ai découvert que le maitre exerçait un sacerdoce. Le jour même du fameux télégramme, une fois rentrés au Negresco, Rossellini m’a invité à déjeuner. Un petit homme, entièrement vêtu de noir, mal rasé et avec de petites lunettes rondes aux verres fumés, s’est présenté, et Rossellini lui a dicté dans un français très fluide la présentation de I Nuovi Angeli qu’il avait écrite et qui devait être lue au public avant la projection (puisque nous, nous ne pouvions pas y participer). Le petit homme, zélé comme un écolier, a tout pris en notes et est parti. Rossellini, qui ne l’a même pas invité à déjeuner, m’a dit quand nous nous sommes retrouvés seuls : « Ah d’ailleurs je ne vous ai même pas présentés… Lui, c’était Godard.» Imaginez qu’en Italie, le mythe du travelling fait avec un fauteuil roulant était déjà bien connu…[2222][2222] C’est ici une référence au film À bout de souffle, dans lequel Jean-Luc Godard utilise des fauteuils roulants, ainsi que des bicyclettes, pour réaliser des travellings à moindre coût.

Pendant le festival, Rossellini a proposé à Pasolini, Godard et moi- même de réaliser un film collectif pour dénoncer le développement du consumérisme à l’italienne, dans lequel chacun de nous mettrait en scène un monde marqué par la manipulation des désirs, par le vieillissement psychologique, et par l’industrie culturelle. C’est ainsi qu’est né Ro.Go.Pa.G.

D. : Dans votre épisode, Le poulet de grain, la voix autoritaire et mécanique du sociologue Giulio Carlo Pizzorno[2323][2323] Remarquons ici que le parallèle entre le nom du sociologue de l’épisode de Gregoretti et du sociologue Alessandro Pizzorno (1924) s’explique par le fait qu’en Italie la sociologie commençait tout juste son processus d’institutionnalisation, avec l’apparition des premiers concours académiques de sociologie en 1960 (Pizzorno en a lui-même remporté un). La revue Studi Culturali dans laquelle cet article a été initialement publié a déjà accordé une attention particulière à Alessandro Pizzorno (voir : Sassatelli, 2005 ; Pizzorno, 2005 et Bortolini, 2012, ouvrage où, entre autres, est cité l’épisode de Ro.Go.Pa.G.). durant le “Secondo simposio di ricerca motivazionale” rythme la parabole dramatique d’une famille petite-bourgeoise en plein délire consumériste…

U.G. : Je vous le dis tout de suite : en plein tournage, j’avais commencé à filmer les séquences avec Ugo Tognazzi, mais j’avais un problème avec la scène du film qui devait servir de fil conducteur, à savoir la conférence du sociologue. Je n’avais pas encore choisi qui devait l’interpréter, et alors que le travail était déjà bien avancé, Bini insistait pour que je me décide. Personne ne m’allait parce que pour moi il fallait que le personnage soit un peu extra-terrestre, un Gassman par exemple… La production a menacé de supprimer la scène si je ne prenais pas rapidement une décision.

Il me fallait un miracle. Un matin, on devait tourner la scène dans laquelle Ugo Tognazzi et Lisa Gastone visitent un lotissement où investir. Arrivés sur place, alors qu’on s’apprêtait à tourner, j’ai entendu au loin une voix plutôt singulière. J’ai compris qu’il s’agissait de la voix parfaite pour le personnage du conférencier : gutturale, métallique, monocorde, totalement irréelle. J’ai alors demandé à mon assistant réalisateur de qui il s’agissait. On m’a expliqué que c’était la voix de “monseigneur” Ceccotti, le fleuriste le plus célèbre du cinéma italien qui était venu sur le plateau pour planter des choux et des sapins. Ceccotti avait comme un micro naturel sur les cordes vocales. Je me suis approché pour lui demander s’il voulait bien interpréter le rôle du conférencier, et il a accepté de bon cœur.

J’ai ainsi découvert un grand acteur. Vous vous rendez compte, même les Anglais l’ont apprécié plus que Tognazzi, eux, avec leur humour de Martiens !

D. : Comment le film a-t-il été reçu ?

U.G. : Quand Ro. Go. Pa. G. est sorti, il a été pour moitié loué par la critique et pour moitié descendu. Des quatre cinéastes, celui qui a reçu le plus d’éloges, c’était moi. Je me souviens notamment d’une très belle critique du Poulet de grain que l’écrivain napolitain Giuseppe Marotta a écrite dans l’Europeo[2424][2424] Journal hebdomadaire italien fondé par Gianni Mazzocchi et Arrigo Benedetti en 1945. En 1963, Giorgio Fattori en est le directeur. Il y fait entrer quelques grandes plumes telles que Tommaso Giglio, Gianni Roghi, Lietta Tornabuoni, Giorgio Bocca et Gianluigi Melega. (Ndlt).

Pasolini était furieux aussi bien contre Godard que contre Rossellini. Un soir, on a diné moi, lui et Bini. Ce dernier a proposé de retirer le film des salles, de laisser passer un peu de temps, et de faire sortir La Ricotta et Le poulet de grain, sous le titre Pa.G. et, en guise de sous-titre, “et Ro.Go. ? Au bûcher !”[2525][2525] Ce trait d’humour se redouble en italien d’un jeu de mot du fait que « al rogo ! » signifie précisément « au bûcher ! » (Ndlt).

Au final, on n’a pas touché au film, mais il a été temporairement censuré suite à la plainte de la fantomatique association Padri di famiglia[2626][2626] Association catholique, connue pour sa verve, qui se pose dans les années soixante comme gardienne de la “moralité publique” au travers de diverses tentatives de censure de films tels La dolce vita (Ndlt). contre l’épisode de Pasolini. Pier Paolo a été d’abord condamné puis disculpé en cour d’Appel. L’avocat a fait une plaidoirie extraordinaire et les juges l’ont disculpé, mais, entre temps, le film était sorti en salle sans son sketch et sous le titre “Lavons-nous le cerveau”. “Ro.Go.Pa.G.” était un acronyme provisoire qui devait nous permettre d’affronter les procédures bureaucratiques indispensables à la réalisation du film. Tout le monde pensait que je souffrais d’un complexe d’infériorité parce que j’avais une seule lettre, “G”, mais moi, en si bonne compagnie, je me serais contenté d’une cédille.

D. : A la lumière de votre expérience de cinéaste, de quelle manière pensez-vous que l’usage de catégories et de genres peut influencer le domaine cinématographique dans son triple aspect de production, réception et critique ?

U.G. : Je suis allergique à ce genre de catégorisations. Définir des genres est devenu une véritable obsession. Par exemple, quand je travaille sur un film aujourd’hui, tout le monde me demande de quel genre il s’agit : comédie, thriller, film historique, et ainsi de suite…

En réalité, il s’agit d’un langage confortable, inventé et promu par les producteurs et plus particulièrement par les entreprises de distribution, qui est ensuite repris par les intellectuels et les universités. Et ça m’attriste de penser que ce sont précisément les plus jeunes qui, fascinés, tombent dans de tels écueils terminologiques. En qualité de président de l’ANAC, chaque fois que quelqu’un me demande quel est le cinéma que l’association se charge de soutenir, je réponds que nous sommes intéressés par le “genre sui generis”. Au fond, c’est cela aujourd’hui notre devoir moral et culturel : soutenir en toutes circonstances le “genre sui generis”.

D. : En 1968, le cinéma n’est pas resté indifférent aux mouvements sociaux internationaux qui ont enflammé les routes, les universités et les lieux de travail. Les plus importants festivals cinématographiques européens ont été critiqués en raison de leur caractère commercial, compétitif et nombriliste : en mai, les français ont boycotté Cannes, et en septembre ça a été le tour de Venise…

U.G. : J’ai malheureusement le défaut opposé à celui de mes collègues français. Seules les choses qui ont un revers ironique m’intriguent. Ainsi, quand on parle de la contestation de Venise, on me considère habituellement comme le plaisantin de service, en référence à la fois où j’ai enfermé à double tour l’ingénieur Giovanni Favaretto, alors maire de Venise et président de la Biennale, dans les toilettes du Palais du cinéma. Je me souviens de cette histoire avec beaucoup d’émotion. Nous autres cinéastes voulions que la soirée inaugurale de la Mostra soit annulée ou qu’au moins elle soit remise au jour suivant. Nous y mettions un point d’honneur : nous voulions absolument, sous peine de perdre la face, que notre contestation soit rendue concrète par une action éclatante. Pour pouvoir interrompre la soirée inaugurale, le président de la Mostra devait signer un accord écrit et naturellement Favaretto Fisca n’était pas d’accord. Il nous a reçus dans les bureaux du Palais et à un certain moment, pendant les négociations, il s’est éloigné pour aller aux toilettes. Moi j’avais subtilisé la clef de manière préventive, et je l’ai enfermé en lui disant : « Monsieur le maire, écoutez, je vous ai enfermé à double tour… Si vous ne signez pas, nous ne vous laisserons pas sortir ! » Il s’est tu pendant quelques instants, puis a commencé à taper des poings sur la porte. En tant que président de l’ANAC et donc leader – quoiqu’improbable – de la manifestation, je devais m’imposer, notamment aux yeux de mes collègues, comme un révolutionnaire intransigeant. Au final, Favaretto Fisca est sorti et nous lui avons présenté une lettre entièrement rédigée sur laquelle il ne manquait que sa signature. Il a obéi, résigné, et s’en est allé en hurlant.

Le jour suivant, on a occupé le Casino. J’ai proposé de faire une banderole à placarder sur la façade du Palais avec le nom de famille du maire légèrement modifié : “Favaretto Bisca”[2727][2727] Le jeu de mot réside dans le fait que le terme italien « bisca » signifie « maison de jeu » ou « casino » (Ndlt).. On m’a empêché de le faire, hélas… En ce qui concerne les relations avec la population, nous avons arrêté une politique de conquête de l’approbation, et avons décidé de parler avec nos pires ennemis, les commerçants du Lido, qu’on interpellait avec mépris en leur donnant le nom de “buralistes”.

Nos rapports avec eux se sont tellement envenimés qu’ils en sont carrément arrivés aux mains avec Marco Ferreri. On a donc décidé de négocier. Moi et Pasolini avons été choisis pour convaincre les “buralistes” que, contrairement à ce qu’ils croyaient et à ce qu’on racontait en public, notre manifestation avait pour but de faire sortir Venise de son isolement habituel. Nous refusions que la Mostra ne dure que quelques jours et qu’après la compétition, la remise des prix, les projecteurs et les soirées de gala, la ville s’endorme pour le reste de l’année. On cherchait à les persuader que notre projet de faire de la Mostra un évènement permanent leur aurait sans aucun doute assuré des profits considérables, qu’ils auraient vendu plus de cigarettes. Mais ils ne sont pas tombés dans le panneau, et notamment parce que Pasolini était là.

D. : Qui sont aujourd’hui les poulets de batterie ? Y-a-t’il encore des poulets de grain ?

U.G. : Je me suis souvent posé la question. Je n’en suis pas sûr, je ne sais pas s’ils existent encore…

Références bibliographiques :

– Bortolini M. (2012), Gli indifferenti. I sociologi, Pier Paolo Pasolini e la modernizzazione dell’Italia, in « Studi culturali », 3/2012, pp. 345-370.

-De Vincenti, G. (1993) Il concetto di modernità nel cinema, Parma, Pratiche editrice.

– Flaiano E. (1956), Diario notturno e altri scritti: Supplemento ai viaggi di Marco Polo, Sei raccontini utili, La saggezza di Pickwick, Un marziano a Roma, Fine di un caso, Variazioni su un commendatore, Milano, Bompiani.

– Nanni R. (dir.) (1998), Una straordinaria utopia: Zavattini e il non film: i cinegiornali liberi, Roma, Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, 1998.

– Solmi S. et Fruttero C. (dir.) (1959), Le Meraviglie del possibile. Antologia della fantascienza, Torino, Einaudi, 1959.

– Sassatelli R. (2005), La maschera e l’identità. Conversazione con Alessandro Pizzorno, in « Studi culturali », 1/2005, pp. 69-84.

– Pizzorno A. (2005), Saggio sulla maschera, in « Studi culturali », 1/2005, pp. 85-110.

– Rosati F. (dir.), 1968-1972, Esperienze di cinema militante, in « Bianco e Nero », n° 7-8, luglio-agosto 1973.

Sauf indication contraire, les images proviennent toutes de films d'Ugo Gregoretti : Omicron (1962) / Apollon, una fabbrica occupata (1969) / Manifestation intersyndicale (Italie, 1975, source inconnue) / Le Poulet de grain (1962).