Matthieu Bareyre

Les yeux infinis

Dans un texte intitulé Dix ans de cinéma français, Geoffrey Chambord observait récemment la chose suivante : « Le film sur l’écran ressemble de moins en moins à celui dont on parle. Une tendance portée par les cinéastes eux-mêmes, comme par la presse, et où l’allongement des entretiens avec des auteurs de plus en plus volubiles n’a rien d’anodin. On peut notamment y relater ce qui n’est pas dans le film. Ou se défendre hors du cinéma. »

Si la longueur de cet entretien ne viendra pas contredire un tel constat, Matthieu Bareyre ne cherche cependant ni à se défendre, ni à s’expliquer. Il décrit plutôt, avec une précision et une générosité remarquables, une recherche entamée début 2015 dans les rues de Paris. Comment aborder des inconnu.e.s une caméra à la main ? Comment filmer un visage ? Quelle optique choisir et quelle couleur donner à la nuit ?

Ce faisant, il ne s’agit pas de dire ce que le film aurait pu être, mais de donner à comprendre comment des intentions s’effondrent ou se transforment au contact du réel – comment, en somme, des nécessités s’imposent. C’est alors au plus près du travail de l’art que nous nous trouvons.[11][11] A noter que cet entretien a servi de matériau aux « conversations potentielles entre Matthieu Bareyre, Mariana Otero et Les Scotcheuses » publiées dans le premier numéro papier de Débordements. Voir également “Le feu qui couve“, la critique de L’époque par Romain Lefebvre.

Matthieu Bareyre : J’ai eu l’idée du film pendant les événements de Charlie Hebdo, et je voulais tourner le plus rapidement possible, saisir ce qui se passait « maintenant ». Le titre est la première chose que j’ai eu en tête. Et même la seule, pendant un temps. Ma question, c’était de me demander le temps que Charlie allait ouvrir. Évidemment, je ne pensais pas du tout que le film refermerait cette ère. Le film s’arrête en 2017 parce que cela me semblait cohérent de me situer dans ce cadre : Charlie – les élections présidentielles. Ensuite, il s’agissait de dégager les sentiments qui m’intéressent, me semblent saillants, dans ce cadre temporel-là. Je voulais faire un film sur le présent. Filmer ce qui n’a pas encore été regardé et qui pourtant est sous nos yeux. Aujourd’hui, tout est fait pour qu’on ne filme pas le présent. Du point de vue des financements, de la production, de la distribution, ce n’est pas possible. J’aurais voulu que ce film sorte en septembre 2017. Évidemment, je n’avais pas fini le montage, mais dans l’esprit ça devrait être cela. J’aimerais que les choses soient vues au moment où elles se passent encore. L’idéal serait d’avoir le recul que permet le temps, mais dans l’instant. Mais il faut abandonner cette idée qui rend fou : peut-être que c’est très bien comme ça, et que c’est la temporalité du cinéma par rapport à la télévision.

Filmer le présent est d’autant plus compliqué qu’il faut traverser des couches d’idéologies. Tu veux faire un film sur la jeunesse ? Mais elle n’est pas intéressante, elle passe sa vie sur Twitter, elle n’a rien à dire, rien à penser. L’espace public ? Il ne se passe rien. C’est ce que j’ai entendu pendant des mois, de la part des gens de ma génération et celle d’après. « Les jeunes ne sont bons qu’à se détruire par l’alcool. » Après le 13 novembre, une fois qu’il y avait eu cent vingt-cinq morts, le discours avait changé. Je faisais alors un film de résistant. « Les terrasses, nos valeurs. » Après Nuit debout, comme ça faisait un an et demi que je disais que quelque chose allait se passer, j’étais devenu un prophète. Une fois qu’ils se sont rendus compte que Nuit debout n’était pas juste un attroupement de gens voulant réécrire la constitution, mais que certains avaient aussi une stratégie offensive : « Attention, tu vas faire un film de militant. Attention, tu te radicalises. » Au CNC, on m’a expliqué que ce n’était pas ça la jeunesse, que ce n’était pas ça la banlieue. À Cannes, pareil. Quand on fait un film qui s’appelle Le Genou de Claire, personne ne vient te dire « Attends, moi je la connais Claire, son genou n’est pas comme ça. » Moi, c’est tout le temps « L’époque, c’est pas ça. » Et des gens me disaient cela même après avoir vu le film. Ce qui signifie que tout ce que je montre n’est pas significatif. Que tous les gens que je montre n’ont pas le droit de faire partie de l’époque.

Débordements : Comment s’est déroulé le tournage ?

M.B. : Le principe de base était le hasard, la déambulation, ne pas avoir en tête une cartographie de Paris, mais se laisser porter par l’errance que permet la nuit. Au début je pensais beaucoup à Oberkampf, parce que c’était un endroit où il était possible de rencontrer des gens très différents, des gens du quartier, mais aussi des gens de banlieue, ou des gens venus du VIIIème, comme des avocats qui veulent faire tomber l’étiquette, se lâcher dans un endroit où ils ne vont pas être reconnus par des collègues. C’était donc un premier point de chute, car il fallait bien commencer. Et surtout, c’était pas loin de chez moi puisque j’habitais à Belleville quand j’ai commencé le film, et je voulais rayonner à partir d’un endroit que je connaissais bien. C’était à la fois un très bon et un très mauvais commencement car à chaque fois, quand je cherchais des financements, les gens me disaient « Oberkampf il n’y a que des bobos. » C’était totalement faux, mais il était impossible de les convaincre du contraire. Et puis j’avais quand même la place de la République en tête : j’y étais le soir du 7 janvier, pour cette sorte de réunion de deuil. Je sentais que ça allait être un pôle, donc je restais aux aguets sur ce qui pouvait se passer dans le coin. Avec Thibaut Dufait, le choix du lieu dépendait de notre humeur. On pouvait parfois discuter des heures avant de partir, pour essayer de sentir là où allait le vent. Évidemment il y avait parfois des événements qui nous intéressaient : des soirées, des fêtes, des rassemblements. On est allés dans le 13ème, à Bobigny par rapport à Théo[22][22] L’« affaire Théo » est une affaire judiciaire relative à l’arrestation et au viol allégué d’un homme de 22 ans, Théodore Luhaka, le jeudi 2 février 2017 dans le quartier de la Rose-des-Vents à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis., à Pigalle, aux Halles, dans le 19ème… Et puis on essayait de se mettre du point de vue de quelqu’un qui a vingt ans, en nous demandant où il voudrait aller. Les deux grands pôles en fait, c’était la fête et la politique.

D. : Le cadre du film, c’est aussi la nuit.

M.B.: Oui, c’est le moment où les gens se libèrent, où les choses peuvent se passer. On choisit les masques qu’on veut porter, on se métamorphose, on vit les vies que l’on a vraiment envie de vivre. L’axe, c’est quand même de savoir quand on est encore libres. Pour moi, la journée est liée au travail, à l’ordre, au rythme. La nuit est un temps beaucoup plus suspendu, relâché. Il n’y a pas de rendez-vous. Personne ne dit : « Tiens, on va se retrouver à 4h15. » Les gens arrivent en retard, en avance, on ne sait jamais ce qu’on va devenir. Pendant tout un temps de la fabrication du film, je fonctionnais beaucoup avec des citations, qui étaient comme des repères. J’avais trouvé cette phrase de Novalis : « Les yeux infinis que la nuit a ouverts en nous. » Tout ce qu’ouvre la nuit, c’était ce que je cherchais.

Il faut dire que je sortais de Nocturnes, que j’ai tourné dans un hippodrome, d’abord sans aucune autorisation. Il m’a fallu deux ans pour les obtenir. L’hippodrome est un espace géré par une société privée. Il est déserté, mais il y a des vigiles qui traînent tout le temps. J’essayais de me faire passer pour un amateur de chevaux, mais souvent je me faisais virer. Heureusement, comme les équipes de vigiles tournaient, je pouvais revenir le lendemain. Progressivement, j’ai trouvé plein d’astuces pour échapper au contrôle des caméras de surveillance. Je me mettais entre des portes… j’étais parfois obligé de laisser la caméra tourner et de partir. C’était donc un tournage assez particulier, dans lequel le but était surtout de laisser les personnes le plus tranquilles possible, car ce qui s’enregistrait était quand même assez impudique. Après cette expérience, je voulais un endroit où j’étais libre de tourner, un film sans paperasses à faire, sans rien avoir à demander à personne.

D : Quel était votre équipement, à toi et à l’ingénieur du son ?

M.B. : Je voulais un matériel qui ne fasse pas professionnel, car j’imaginais que les jeunes pourraient parfois se le réapproprier. Dans le film il y d’ailleurs une séquence, celle avec les jeunes de Sciences Po, où ils prennent ma caméra spontanément, alors qu’on s’est rencontrés cinq minutes avant. Ils trouvent ça marrant et ils ont envie de filmer. Ce sont des moments que j’adore, quand les gens prennent totalement le contrôle du film.

Pour le choix de la caméra, Amine Berrada, le chef opérateur de Nocturnes, m’a aidé. On a fait des essais, on a loué des caméras, ça a bien pris deux mois. On a loué le GH5, un petit appareil, le Sony Alpha 7SII, qui est maintenant très utilisé (même par Wang Bing je crois), et la Black Magic Pocket, qui est pour moi une caméra géniale. J’ai opté pour celle-ci car elle ne compresse pas les images, enfin peu par rapport à une Canon 5D ou à un GH5… C’est-à-dire qu’il y a beaucoup d’informations et que ça laisse de la marge à l’étalonnage. En tournant en décor réel, je savais que j’allais pouvoir jouer avec les lumières mais pas du tout les maîtriser. Il me fallait cette latitude à l’étalonnage. Le début de la chaîne a été pensé dès le début du film : on s’est dits qu’il fallait pouvoir tirer sur les obscurs, etc.

J’avais vu plusieurs fois Adieu au langage à sa sortie et j’ai été très marqué par l’idée de faire avec ce que notre époque nous propose de plus léger en termes de technologie, de se servir de tout ce qui n’était pas estampillé comme étant du « cinéma » et était presque considéré avec dédain. J’avais 28 ans quand j’ai commencé le film, et je me disais qu’il ne fallait pas que ça fasse « cinéma » ou « télé » dans la tête de quelqu’un qui a 18 ou 20 ans. À la limite, que ce soit pour eux équivalent à ce dont ils peuvent se servir, c’est à dire les smartphones. Je ne voulais pas qu’ils nous prennent pour des pros, mais pour des étudiants en école de cinéma – et c’est ce qui se passait tout le temps.

Cela dit, pour les gens, ce n’est pas tant la caméra qui est un signe de cinéma ou de télé que la perche. On a tourné quelques fois avec la perche en l’air, mais ça ne finissait jamais bien. Par la suite, Thibault avait plusieurs micros sur lui : l’un qu’il tenait soit directement à la main soit avec une perche tendue par en-dessous, et une sorte de boule, presque une deuxième tête derrière lui, dans son sac, qui comprenait deux micros : ce qu’on appelle un dispositif double MS. Thibault a mis du temps à construire son dispositif, mais on s’est tout de suite dit qu’on voulait un son pour la salle. On a donc choisi un 5.1. Il avait dans son sac une perche très directive qui pouvait nous permettre d’éteindre complètement le contexte au montage son, d’activer ou de désactiver le monde autour des gens et d’être purement dans la parole. Ou plutôt de jouer avec le contexte : par exemple dans une séquence à Bobigny, quand une fille explique qu’il est important de connaître son histoire, on n’a pas du tout éteint le contexte, au contraire. Les gens sont en train de se faire tirer dessus et il fallait garder ce contraste entre la violence alentour et la parole qui dit de cultiver son intelligence.

D. : Quel était le rapport des gens à ce dispositif et à votre présence ?

M.B. : De manière générale, je trouve qu’il est quasiment impossible, aujourd’hui, de filmer dans ces conditions. Il y avait énormément de déchets, de ratages, de prises polluées par des gens qui me bousculent, hurlent dans les micros, mettent la main devant la caméra, m’engueulent alors que je ne les filme pas. Y arriver était vraiment un défi. Et la principale raison à mon avis est que les gens ont honte d’eux-mêmes. Leur image a tellement été salie par la télévision qu’une caméra dans la rue, dans leur esprit, est forcément là pour ternir leur image. Ce n’est pas quelques cas mais la majorité : des gens qui viennent me voir et m’engueulent quasiment car ils imaginent que je fais un reportage à sensations sur l’alcool, les drogues… Pour eux, une caméra dans la nuit qui veut filmer la jeunesse, c’est forcément pour parler d’une jeunesse en perdition, produire une condamnation morale de ce qu’ils sont. Donc la première attitude, c’est la défiance. Et ça c’est très dur. D’abord parce que de la violence s’exprime, qu’il y a parfois des insultes. « Pourquoi vous êtes là ? C’est BFM TV ? » BFM TV pour eux, c’est vraiment l’axe du mal ! La méfiance porte aussi sur la voix off et sur le montage. Les gens ont une conscience aiguë du fait que l’on peut faire dire n’importe quoi aux images.

D. : Est-ce vraiment toujours de honte dont il s’agit ?

M.B. : Non, mais je pense quand même que les émissions de télé-réalité ou les mauvais reportages ont produit une sorte de honte de soi, couplée au plaisir de ricaner des autres. C’est très présent et c’est tout le temps une lutte pour obtenir la confiance. Pour certaines personnes, cela m’a pris des mois. Par exemple, Soall m’a en quelque sorte ouvert sa vie, elle m’a présenté son groupe d’amis, mais en même temps ils n’arrêtaient pas de me dire qu’ils ne voulaient pas que je fasse un truc sur la débauche. Il y a une espèce de marqueur moral très fort.

D. : A un moment, Rose te dit : « Heureusement que je te connais sinon je te niquerais ta race »…

M.B. : Nous sommes alors en mai 2016, ça fait deux mois que Nuit Debout a commencé. Il y avait à ce moment-là toute une interrogation sur le rôle des médias, la présence des caméras en manifestation, etc. Et c’est vrai qu’il y a beaucoup de caméras qui se confondent dans la rue. D’ailleurs le plan tourné le premier soir où je rencontre Rose, le 2 avril, celui où elle se met à pleurer, est d’abord un petit miracle parce qu’il n’y a personne qui m’agresse ou me dit : « Mais tu es en train de faire un plan à sensations, tu vas exploiter cette fille qui pleure ». En fait, c’est arrivé mais à la toute fin, dans un moment que je n’ai pas monté : un mec est venu pour me dire d’arrêter de filmer, en me prenant pour la télé.

Pour la jeunesse, cette expérience d’une omniprésence des caméras a commencé avec les attentats de Charlie Hebdo et s’est amplifiée avec le 13 novembre. J’ai vu des journalistes de télévision discuter avec des très jeunes gens de 16 ou 18 ans, leur demander de poser des roses sur les devantures des cafés, c’est-à-dire mettre en scène un moment de recueillement. On voyait ça partout, BFM, LCI, qui demandaient aux gens s’ils n’avaient pas des images des événements, négociaient les prix… À partir du 14 novembre on a filmé pendant trois semaines non-stop, et on a pu voir tout ce qui se passait. Je pense que les gens n’ont jamais vu autant de caméras de télévision dans la rue qu’à ce moment-là. Au moment où Nuit Debout a commencé, il y avait donc déjà une sorte de méfiance vis-à-vis de ceux qui fabriquent des images, et même une sorte de haine… Quand je vois aujourd’hui les gens de BFM qui se plaignent d’être poursuivis dans la rue par les gilets jaunes, je ne suis pas du tout surpris. Ça existait déjà au printemps 2016, et dans le black bloc j’ai vu des caméras de BFM se faire éclater, exploser au sol.

On a beau expliquer qu’on fait du cinéma, qu’on travaille depuis un an et qu’on recherche le point de vue des jeunes, qu’on veut donner leur donner la parole, il n’y a rien à faire : à la fin, on nous demande sur quelle chaîne notre reportage va passer. En fait, le cinéma n’existe pas dans l’esprit des gens. Pour eux, le cinéma c’est Star Wars, mais le reste est inconnu, inimaginable. Les jeunes que j’ai filmés m’ont envoyé plein de messages émus après avoir vu mon film, car ils ne pouvaient pas s’imaginer que ça soit ça, en fait. Il faut tout le temps prévenir. Dans une séquence à Bobigny, un jeune homme me dit « On n’a pas l’habitude d’avoir affaire à des journalistes ». Pourtant j’avais discuté avec lui avant, il avait envie de parler et je lui ai expliqué que je ne suis pas la télé, qu’on ne fait pas un reportage mais un documentaire pour les salles de cinéma. Mais malgré ça, on me prend pour un journaliste. Ça montre bien que la catégorie de « cinéma », dans son esprit, n’existe pas.

D. : Compte tenu de ces difficultés, dirais-tu que ce que tu as monté relève de moments de chance ?

M.B. : C’est aussi une question de rencontre. Il y a des gens qui ont besoin de filmer et des gens qui ont besoin d’être filmés, et c’est ça la rencontre. Je ne crois pas qu’il y ait une seule rencontre dans le film où la personne n’a pas eu autant besoin de la caméra que moi. Ça leur sert, ça les fait avancer. Pour pas mal de jeunes du film, ça a été un moment important, et puis aussi de se voir après. Quand Rose s’est vue pour la première fois à l’image, ça a été un choc absolu pour elle. Pour Soall, la projection en avant-première a été une sorte de passage : c’était pour elle une manière d’assumer pleinement ce qu’elle est, dans son travail, sa sexualité. C’est énorme en fait. Plein de personnes voient le film et se rendent compte que c’était un moment de leur jeunesse, de ce qu’ils étaient à ce moment-là. Ils ressentent un plaisir à se voir représentés. Je pense donc qu’il y a chez eux ce besoin, et les gens qui ne veulent pas être filmés, ça ressort tout de suite… J’attendais donc que les choses se passent avec ceux avec qui ça pouvait se passer, je n’essayais pas de forcer.

D. : Est-ce que cette conscience très forte de l’image variait selon les lieux, ou dans le temps, selon les circonstances extérieures ?

M.B. : On a aussi beaucoup appris. Au début on ne savait pas comment faire, car c’est très compliqué en fait d’aborder les gens. On a passé beaucoup de temps dans la rue, à regarder les gens qui passent, en cherchant, sur un regard, quelque chose, des gens qui nous intéressaient. Et puis il faut avouer qu’on rencontrait beaucoup de gens en taxant des cigarettes. Ça permettait d’établir le contact et alors on nous demandait ce qu’on faisait là avec notre matériel, alors on disait « C’est une caméra, et si tu veux on passe la soirée à te filmer, on te suit ». Mais on a mis du temps à trouver cette forme de décontraction. Je me souviens qu’au début je passais un temps fou à prendre des notes, à essayer de prévoir, de comprendre. Mais en fait ça ne servait à rien, il fallait juste entrer en contact, voir ce qui se passait et être réactif sur le moment. Le plus gros travail a été de se déprendre de nos intentions, de nos idées toutes faites, des structures et des programmes qui nous rassurent. Les meilleures choses qui nous sont arrivées sur le film sont des choses que je ne pouvais pas prévoir. Et c’est ce que j’ai gardé au montage en fait. Tout ce qui était trop fabriqué est mauvais, ça se sent.

Évidemment il y a différents contextes. Et à chaque fois qu’on arrivait dans un nouveau contexte, on se demandait : « Est-ce qu’on peut commencer à filmer ? Est-ce qu’il faut passer trois heures à discuter avec les gens ? » Et c’était ça souvent. Le black bloc, il est clair qu’on ne peut pas le filmer comme ça. Il a fallu un an pour que l’antifa qui parle dans le film me fasse confiance. Je l’ai repérée, suivie, rencontrée, revue : il fallait qu’elle comprenne qu’il s’agissait d’une démarche particulière et que c’était elle et son intimité qui m’intéressaient, pas des images spectaculaires. Il y avait plein de contextes différents : il y a une énorme émeute quand on arrive à Bobigny, mais on sent que ce n’est pas ça qu’il faut filmer, qu’il faut faire parler. À la base, les gens étaient là pour se rassembler mais après quelques prises de parole, comme la police visaient les gens au flashball depuis le pont qui mène au Palais de Justice, ça a tourné à l’affrontement. Le besoin de parler était donc là. Pendant que les flics tiraient des lacrymos et essayaient de vider les lieux, on est restés là et les gens nous ont parlé.

On était très attentifs aux contextes, même si on a aussi été souvent à côté de la plaque. Il est très compliqué de comprendre ce qui se joue au moment où ça se joue, de ne pas faire d’impair. J’ai parfois pu détruire un lien ou une possibilité par maladresse, en posant la mauvaise question. Et il y a aussi la fatigue. Le film était quelque chose de physique car on vivait la nuit, on avait un rythme décalé, on était souvent dans des états un peu seconds. Si on se fait un peu engueuler par quelqu’un à 3h du matin, c’est compliqué de ne pas mal réagir. En manifestation, on est pris à parti par les policiers, par le black bloc, c’est très violent. À un moment on a presque l’impression d’être toujours les mal-aimés.

D. : Outre les réactions plus ou moins épidermiques se pose la question du droit. Comment avez-vous procédé ?

M.B. : Si j’avais su tout ce que je sais maintenant sur le droit à l’image, j’aurais travaillé de façon beaucoup plus rigoureuse. Je demanderais l’autorisation ou le contact sur le champ à toute personne que je filme. C’est compliqué, car j’ai filmé des centaines de gens, mais sans cela ça devient un dédale. J’ai passé ma vie à envoyer des messages pour retrouver les uns et les autres. J’en avais déjà conscience au tournage. J’ai évité les plans d’ensemble dans les bars, par exemple. Il y a un panoramique très long dans une boîte, c’est un calvaire. La production m’a parlé d’une zone de flou avec laquelle on pouvait travailler, mais en fait cela n’existe pas vraiment. C’est très rigoureux, et toutes les personnes dont je n’ai pas l’autorisation auront leur visage flouté lors de la diffusion en salles. Mais ça ne devrait pas être énorme car je dois avoir 80 ou 90 % des autorisations.

Concrètement, il n’y a pas un visage du film qui ne soit pas scanné par la production et moi en se demandant si on a l’autorisation, si on peut montrer, si c’est grave si on ne floute pas, si c’est compromettant pour la personne. Le distributeur ne prendra jamais un risque de droit au niveau des visages. Dans ces conditions, un plan d’ensemble dans la rue devient impossible si ce n’est pas une manifestation publique déposée à la préfecture. La production a engagé un avocat qui scanne le film. Et la distribution, je pense, va faire pareil. Il y a ensuite toutes les questions de droit de vente aux États-Unis par exemple, où la réglementation n’est pas la même. Ils veulent des preuves pour tout.

Faire ce film-là, c’est un calvaire de production et de distribution, et un calvaire pour moi dans la mesure où je m’occupe des autorisations : je suis la seule personne que les gens connaissent. Je n’ai pas envie de les faire appeler par la production, ça effraie et ça rend la chose trop professionnelle. Je préfère garder un lien humain. Les jeunes dealers sur les Champs-Elysées, j’ai dû aller les retrouver. Ils avaient disparu après une embrouille. Je n’ai rien compris, mais par miracle l’un m’avait donné son snapchat pour rigoler. Je suis donc passé par Snapchat, Facebook, Twitter. J’ai fini par les retrouver à Saint-Maur-des-Fossés, ce qui m’a valu un contrôle de la BAC qui me prenait pour un client. Quand j’ai retrouvé les garçons au pied de leurs tours, ils ont halluciné. Le premier que j’ai reconnu avait complètement oublié alors j’ai sorti une photo que j’avais imprimée. Puis je leur ai montré la séquence sur mon téléphone, et ils étaient encore plus hallucinés. Ce qui est marrant c’est que, dans leur cas, il ne faut pas seulement leur autorisation individuelle, mais celle du groupe. L’un va prendre la feuille, la regarder, tout lire, expliquer à l’autre : « Attention, ça c’est un droit à l’image. » Et puis à un moment, ils essaient de négocier pour avoir un peu de fric [rires]. Mine de rien, les problèmes de production engendrent de belles histoires. Il y a des gens que j’ai retrouvés des mois, des années plus tard. J’avais aussi posté des annonces sur Facebook, car on ne sait jamais… J’aimerais retrouver tout le monde.

Je savais que ce serait compliqué au moment même où je le faisais, mais je ne voulais pas trop me contraindre. Sinon ça devient un dispositif. Je sortais d’un film qui frôlait le dispositif justement. Nocturnes est très rigoureux, cadré, posé. Des plans fixes, la caméra qui tourne longtemps, etc. L’époque a vraiment été pensé contre Nocturnes. J’ai eu envie de me mettre en danger. Je ne voulais rien disposer. Je trouve les « dispositifs » néfastes et mortifères. En réalité, on ne dispose pas les choses, c’est un rythme, une relation, comment ça influe sur toi, comment ça traverse.

D. : Il y a aussi le problème des marques et des enseignes.

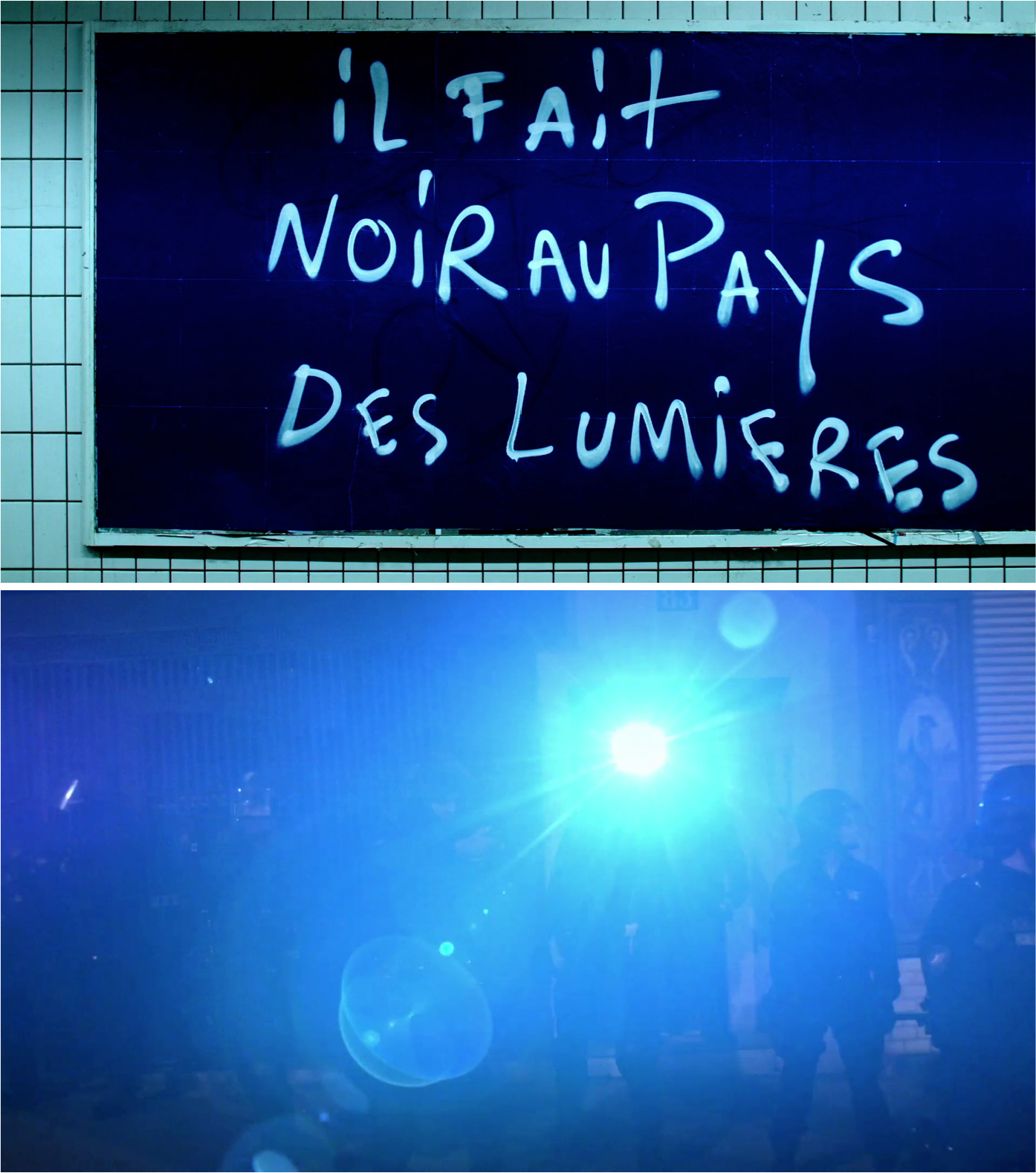

M.B. : C’est très important. En fait, l’espace public n’existe pas. Quand on parle d’espace public, on entend en général la rue, la ville, l’espace urbain. Or, l’espace urbain est saturé d’espaces privés. Par exemple, on ne peut pas filmer la Tour Eiffel à moins de payer une somme d’argent colossale parce que la teinte de la lumière a été déposée par son inventeur. Quand Woody Allen fait un plan dans Midnight in Paris, il le paye très cher. C’est pour cela qu’on voit très rarement la Tour dans les films. Par révolte, j’ai eu envie de faire un plan où j’aurais découpé – par un noir, ou un blanc – la silhouette de la Tour Eiffel. J’ai essayé de négocier avec ces contraintes. Il y a des plans sur des marques. Je ne sais pas encore ce que la production va en faire. En fait, les marques ont à disposition des avocats qui contrôlent l’image de la marque partout. S’ils considèrent qu’il y a une atteinte ou un préjudice, ils portent plainte. Il y a un contrôle juridique de l’image. Quand je fais un plan sur Sephora, Publicis, etc., je sais que c’est problématique. Il faut alors jouer de la contrainte. Peut-être que pour Sephora, je vais mettre un petit encart noir pour montrer qu’il y a censure. En fait, ce n’est plus vraiment de la censure ; c’est un contrôle en amont qui fait qu’au moment où les films sortent, énormément de choses ont déjà été balisées, tout simplement pour des questions économiques. La production ne va pas risquer un procès contre Nike. Pour les versions festivals, il n’y a pas de problème, mais dès qu’il y a exploitation commerciale, il est possible d’attaquer. J’ai aussi filmé un tag dans le métro : « Il fait noir au pays des lumières ». Son auteur, je ne sais pas comment, a su que le tag serait dans le film. Il nous a demandé de l’argent. On lui a simplement dit : « C’est comme tu veux : soit on enlève le plan, soit tu nous laisses tranquille. » Je ne vais pas commencer à verser des dividendes parce que les gens ont fait un tag dans la rue…

D. : Tourner dans la rue, et en particulier lors de manifestations, revient nécessairement à se confronter à d’autres caméras, d’autres positions, d’autres usages aussi de l’image – que ce soit la vidéosurveillance, l’enregistrement policier, la télévision, les amateurs brandissant leur smartphones, etc.

M.B. : Ce qui me semble certain, c’est que je ne vois pas comment on peut filmer dans l’espace public, mais pas seulement, sans avoir conscience qu’il y a d’autres façons de faire, et des façons qui sont parfois problématiques. S’il y a un point de distinction possible entre le cinéma et la télévision, c’est le temps. Prenons l’exemple classique des manifestations. Les caméras de télévision arrivent toutes au même moment, et elles se rassemblent toutes au même endroit, plutôt du côté des policiers. Une fois là, ils attendent que ça pète en discutant. Ils se sont vus la veille ou il y a une semaine, ils se demandent comment ça va. Si par malheur, je me retrouvais au fil de la manifestation à côté d’eux, je me disais que je n’étais pas du tout au bon endroit. C’est un excellent repère, en fait. De notre côté, nous avons eu le temps d’essayer plein de plans. Quand je filme le black bloc au moment de l’affaire Théo, je les suis depuis plus d’un an. J’ai pu voir ce qui n’allait pas, et trouver une manière de les filmer. Peut-être que pour un prochain film, j’aimerais être plus spontané, insouciant. Mais là nous en étions très conscients, car c’est un problème pour les gens.

Pendant Nuit debout, j’ai beaucoup regardé les Périscopes de Buisine[33][33] Le “périscope” est une application qui permet de diffuser de la vidéo en direct sur Internet.. L’intérêt, par rapport à la télévision qui « couvre l’événement », avec des duplex ou autre, est que Rémy Buisine est de plain-pied dans la situation. Il y a une immersion totale, dont le revers est qu’en filmant tout, on ne filme rien, on ne choisit rien. Et puis j’ai aussi l’impression qu’il y a une forme d’ « uberisation » de l’information, avec des gens qui deviennent auto-entrepreneurs. Ma tendance est plutôt de décélérer, de ralentir, de me demander quel rapport on peut faire. Le risque est de ne plus avoir de référent, ou autre chose que ce qu’on regarde. Si l’on a juste vécu l’escalade de violences depuis trois ans, on s’habitue. Le gouvernement nous habitue à l’idée qu’il y aura des morts demain. Si on ne revient pas à un référent, qui est en fait une autre norme, d’ailleurs ou d’un temps plus ancien, on ne voit pas où l’on est. On est dans la norme et le récit que le gouvernement ou les médias construisent. C’est en se référant à une norme qui produit en nous de l’équilibre que l’on se rend compte à quel point la situation est intolérable.

Quelle est la parole, quel est le sujet prioritaire ? L’utilité de l’espace public est là. Les gens se rendent bien compte qu’il ne suffit pas de s’exprimer sur Facebook. BFM TV se contrefout de ce que les gens publient sur Facebook. Ce n’est pas un rapport de pouvoir. Mais c’est là où va l’énergie. Il y a une déperdition gigantesque d’énergie là-dedans. C’est juste un défouloir : on a besoin de publier sinon on a l’impression que l’on ne fait rien. Mais c’est très très minime. C’est ça qui est sidérant : c’est de voir à quel point les choses ne sont pas connectées. Les médias, le gouvernement ne jouent pas sur le même tableau. Donc l’espace public, c’est l’endroit où l’on peut enfin entrer dans un rapport de force, de négociation. Et c’est le seul, je n’en vois pas d’autre. Toutes les vidéos de violence policière n’ont pas amené à un exercice d’autocritique de la part de ce service public qu’est la police. Au contraire. C’est quand même très significatif. On peut bien sûr imaginer que ce serait pire s’il n’y avait pas ça. Peut-être. Je ne sais pas.

D.: Avec Thibaut Dufait, tu as toi-même monté On ne sait jamais ce qu’on filme, un court film sur un acte de violence policière qui a été très partagé sur les réseaux sociaux, notamment.

M.B. : J’avais déjà vu des violences, même avant de commencer le film. Habitant à Belleville, j’avais vu la brigade à l’œuvre plein de fois avec les prostitués, les clochards,… J’avais vu ce qui s’était passé le 13 novembre, avec les policiers qui demandent aux gens de ne pas parler politique sur la Place de la République, qui harcèlent des gens très pauvres. Mais c’était différent. Déjà la soirée du 28 avril 2016 a été d’une grande violence. Quand je filme ce rush, je ne me rends pas compte de ce que je filme. Rose voit quelque chose, mais je ne l’entends même pas tellement il y a de brouhaha. En revenant à la maison, Thibaut me dit qu’il croit que quelque chose s’est passé. On a regardé les rushs, mais on n’a pas vu tout de suite. Cette soirée-là a vraiment été un choc. Je crois que j’ai eu besoin de mettre cette violence loin de moi. De la cadrer, aussi. La forme de ce petit film, qui découpe et analyse la violence, est une manière de la mettre à distance. Certains m’ont demandé pourquoi je n’avais pas publié la séquence telle quelle. Justement parce que ce n’est que de la violence. On entre alors dans le cercle du traumatisme. On répète, on répète, pour essayer d’apprendre à maîtriser quelque chose qui ne l’avait pas été initialement. D’ailleurs ce n’est pas éloigné de ce que raconte la fille du black bloc dans L’époque. La plupart des histoires de radicalisation partent de cela aujourd’hui : je suis en manifestation avec ma mère, on se fait gazer, je ne comprends pas, mon idée de la République s’effondre, je vais y retourner pour essayer de m’en rendre maître. La forme de cette vidéo me permettait au contraire de revoir sans revivre.

BFM voulait utiliser la vidéo. Ils m’ont demandé l’autorisation de la remonter. J’ai refusé. Je ne suis pas là pour leur filer de la matière.

D. : Y a-t-il eu des suites juridiques ?

M.B. : Non, la vidéo a été reprise par tous les médias de France, et pourtant cela n’a donné lieu à aucune enquête de l’IGPN. On a la date, l’heure, on pourrait très facilement retrouver la brigade, mais il ne s’est rien passé.

D.: Tu as filmé pendant plus de deux ans, et accumulé une matière très riche. Comment s’est organisé le montage ?

M.B. : Avec Isabelle Proust, on s’est dit qu’il fallait garder des images que l’on n’avait jamais vues. Des images qui sont en fait des évènements. Je n’attends pas forcément des personnes des témoignages, mais des choses qu’ils n’ont jamais dites. Plein de gens restent dans la représentation, un truc de code ou de fuite, et ne veulent pas se livrer. Ce n’est jamais très intéressant. Mais pour ceux qui décident de donner quelque chose d’eux-mêmes, il y a l’enjeu d’être à la hauteur du fait d’être filmé. Par exemple, le jeune sur les quais expliquant à quel point l’ordre parental le contraint, m’a dit à la fin : « Ça fait bizarre de mettre des mots là-dessus. » C’est notre relation qui à ce moment-là lui permet de dire une chose qu’il n’avait jamais formulée. Et je pense que ça se sent. Quelque chose se passe dans le plan qui n’avait jamais eu lieu avant, ou pas comme ça, pas avec ces mots. Mais c’est pareil pour une image du black bloc ou une danse, un jeune qui me parle. On se dit que ce n’est pas codé, ça nous semble unique. Et on ne voulait garder que cela. Garder la parole, pas le discours. Le discours, c’est ce qu’on peut répéter à n’importe qui. Par exemple, j’ai rencontré un jeune sur la place de la République le 29 novembre 2015 qui me parle des taxes, des charges, qu’il n’en peut plus et que ça va péter. J’adore ce rush, je l’ai regardé plein de fois. J’étais sûr de le monter, mais je ne l’ai pas fait. Parce que c’est un discours qu’il a déjà répété, et que d’ailleurs il m’a répété après. Ce n’est pas un événement, pas une parole. Pour moi, une parole, c’est une victoire sur le silence, la honte, ou une humiliation qui fait que quelque chose s’est à moment donné rompu en nous. C’est aussi pour ça qu’on n’a pas choisi une grosse caméra. Je préférais que les gens pensent que c’était pour rigoler, c’était plus simple.

Je ne voulais pas faire une chronique, je trouve qu’il y a quelque chose de laborieux dans le fait de relater des faits de manière chronologique. Je ne pouvais pas non plus expliciter le contexte de chaque situation, car ceux-ci étaient trop différents. La façon dont le film est monté est assez mentale, le temps est plutôt traité comme un grand bloc à partir duquel je navigue selon des émotions, des paroles, des mouvements. Je ne voulais pas que la raison l’emporte dans la manière dont les séquences s’enchaînent. Pour moi, le témoignage est lié aux faits. Mais je ne suis pas historien. Je n’ai pas la mémoire des faits. Ce dont je me souviens, ce sont les émotions face à telle personne, à tel moment de ma vie. Je ne fais confiance qu’à cela. Faire un film d’historien revient à analyser et à démontrer. Je ne veux pas démontrer. Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit avec ce film. Je voulais juste faire pour des jeunes de vingt ans ce que personne n’a fait pour moi, c’est-à-dire avoir confiance en moi.

D. : A un moment où tu montais encore seul, tu avais construit des séquences à partir de motifs, par exemple le feu, qui permettaient de raccorder différents espaces, différentes atmosphères, etc.

M.B. : J’avais trouvé plein de trucs comme ça. Des listes de raccords, de motifs possibles. J’ai perdu beaucoup de temps à faire ça, ça me déprime, j’en ai un peu honte… En fait, c’est insupportable parce qu’on a l’impression que le monteur nous guide : « Vous avez bien compris, hein ?! » Il ne faut pas rapprocher des images comme ça, ça ne marche pas. Ce qui est intéressant, c’est de ne pas préparer les choses. On s’est rendu compte au montage avec Isabelle : ce qui marche, pour ce film, c’est la surprise. Il ne fallait pas pouvoir imaginer ce qui allait suivre dans la séquence d’après. C’était le côté débrayage : on va ailleurs. Et les raccords ne se font pas par correspondance directe, mais à l’échelle du film. Les gens sont toujours libres de raccorder les morceaux entre eux, dans leur tête. Ce n’est pas à nous de faire le raccord. Bien sûr, le film n’est pas complètement exempt de ça, et c’est pas si mal des fois d’en passer par la facilité. Il ne faut pas être tout le temps dans la complexité ou la difficulté. Le raccord entre Valls et le dealer, c’est facile, mais en même temps c’est drôle.

D. : Le raccord par motif éclaire un élément des deux plans mais en même temps il fixe la signification du plan sur cet élément-là. Il permet une circulation tout en bloquant le regard sur un point précis.

M.B. : Exactement. Je pense qu’il faut rapprocher des choses qui n’ont pas de lien a priori. Ce qui est intéressant, c’est quand on va vraiment ailleurs. Là, on peut mesurer le déplacement. Mais si c’est très proche, ça devient redondant. Et surtout, ça devient l’idée qui commande le montage. Par exemple, un plan où je descends sur le feu. Je l’ai enlevé parce qu’en fait, dans la prise, je faisais un pano sur des jeunes qui frappent, et c’est le même axe, donc c’est redondant. Et surtout, cela préparait la suite. Cette méthode demande de défaire beaucoup de choses, à commencer par la construction de séquence. Ça, c’est vraiment un mythe : on peut très bien arriver « cut » dans une une situation, que l’on va ensuite comprendre au fil de la séquence. On n’est pas obligé de présenter l’idée. Après, c’est une certaine esthétique : Isabelle s’en tape vraiment des raccords ou des faux-raccords. Je pense que si on regarde La BM du seigneur ou Mange tes morts de Jean-Charles Hue, deux films qu’elle a montés, on trouverait plein de faux-raccords. Progressivement, on a donc secoué le film de tout ce qui pouvait faire lien trop facilement. Ceux qui me semblaient vraiment bien sont restés, mais il ne fallait pas que ce soit trop systématique. Ce qui importe, c’est ce qui se passe dans le plan, dans la séquence. Il faut s’appuyer là-dessus. Un raccord, c’est commode, il n’y a pas de prise de risque, on a bien serré les choses. J’aimerais aller encore plus loin, avoir un montage encore plus lâche. Là, les boulons sont bien serrés, c’est son esthétique. Mais j’aimerais bien penser un film où les choses se passent, où le raccord prend moins d’importance. Que cela soit la totalité du film qui nous permette de nous raccorder, de faire nous-mêmes les raccords, de voyager dans le film mentalement. J’ai pas l’impression que L’époque invite à l’évasion ou à la rêverie : on est quand même tenu, il y a un truc qui nous tient, c’est un film d’inquiet, un film d’angoissé, qui trompe l’inquiétude par l’excitation. C’est un film d’excité : l’énergie dégagée dans le film par toutes les personnes bat à un régime assez haut constamment. Et en même temps, j’aime des films comme The Assassin de Hou Hsiao-Hsien, les films qui me permettent presque de m’endormir, même si ce n’est pas du tout ce que je fais. J’adore Tarkovski, par exemple.

D. : En fait, tu fais des films d’insomniaque.

M.B. : J’ai un ami psychiatre qui a vu le film et m’a dit : « C’est le film de ceux qui ne sont pas capables de dire à 23h, ‘bon allez à demain ! Je vais me coucher’. » Nocturnes, c’était déjà un film sur l’addiction. Le fait de s’auto-exciter pour tromper l’ennui, c’est quelque chose de très répandu, que je vois chez plein de gens. Après on voit ce que l’on a envie de voir…

D. : A la sortie d’une projection du film, je me suis aperçu que beaucoup de gens avaient vu le côté énergique du film : une fille me disait qu’elle pensait déprimer, mais que c’est un film qui donne la pêche. Ce qui n’empêche pas l’inquiétude.

M.B. : J’aime bien les films de Pialat aussi, où il y a quand même un certaine degré d’hystérisation des relations, et où l’on est à un degré d’énergie assez haut. Et l’un ne va pas sans l’autre, effectivement, car quand on dégage autant d’énergie c’est inquiétant, parce qu’on met l’organisme en tension. J’admire beaucoup les gens qui sont très constants dans leur comportement, qui ne sont pas dans une forme de grand contraste. En même temps, le contraste, c’est une esthétique que j’aime : je veux faire un film romantique mais au sens fort du terme, l’ombre et la lumière. On parlait avec Amine Berrada des films d’Eastwood, qui osent des clairs-obscurs de malade : Million dollar baby, c’est incroyable de voir combien les contrastes sont creusés. On ne voit jamais cela en France, c’est une histoire américaine : Le Parrain, etc.. Finalement, on n’a pas suivi cette piste : à l’étalonnage, on a vu que ça n’allait pas. On a voulu des couleurs plus lumineuses, mais pas forcément saturées. En fait, il y a une esthétique assez pastelle : les visages sont très rosés, très doux.

D. : Comment avez-vous travaillé les teintes de la nuit, de la ville ?

M.B. : Il y a une mémoire des lumières de la ville. Paris, ce sont des lampes au sodium – qui sont progressivement remplacées, je crois. Ce sont des lumières cuivrées qui détruisent le spectre des couleurs. Dans les couleurs enregistrées, cette teinte détruit certaines couleurs que tu ne peux plus récupérer. Avec Amin, on s’est dit qu’il ne servait à rien de lutter contre cela. Dans la séquence des jeunes de Science Po, nous sommes allés vraiment dans l’orangé, sans essayer de gommer cet aspect. Paris est ainsi, alors allons-y vraiment. Ensuite, au tournage, je me débrouillais pour jouer avec les lumières. Malheureusement, je n’avais pas beaucoup de latitude. La caméra ne monte pas beaucoup dans les isos.

D. : Qu’entends-tu par là exactement ?

M.B. : Les isos, c’est la sensibilité. Aujourd’hui, il y a des caméras qui montent à 20-25.000 isos : tu peux voir clair dans la nuit noire. Sauf que la mienne allait jusque 1.600, ce qui est assez peu. Cela m’a obligé à tourner avec des optiques à large ouverture, c’est-à-dire des optiques fixes. J’avais quatre optiques sur moi, que je changeais en fonction des besoins, et qui n’était pas stabilisée. Ce sont des conditions de tournage à la punk, comme dans les années 1960 : d’un point de vue technique, c’est à la fois très léger, et en même temps une vraie galère. Si je veux ajuster mon cadre, il faut que je change d’optique. Evidemment, j’ai eu beaucoup de déchets, beaucoup de rushs ratés car je me suis dit, celui-là, je n’aurais pas du le filmer au 50 mais au 35 ou au 80. Mais cela me vient de la photo : je travaillais avec des optiques fixes en photo, car je trouve le zoom vraiment catastrophique. Beaucoup de gens m’ont dit qu’ils sentaient une proximité, un lien véritable avec les gens filmés : c’est parce qu’il y a une bonne distance optique, qui fait que quand je filme le jeune sur les quais, je suis vraiment à 1m20 de lui, et je peux lui parler sans crier.

C’est une question à laquelle j’ai beaucoup pensé au début du tournage. J’adore Bergman, Dreyer, j’adore le visage au cinéma, j’adore filmer des visages, mais c’est extrêmement compliqué : c’est très politique de filmer un visage, c’est moral, cela engage la représentation de l’autre, c’est très impudique en fait, surtout en documentaire. Sarah, en terrasse, qui me parle de sa solitude, quand elle a vu la séquence la première fois, elle m’a dit : « J’en reviens pas, c’est tellement intime, ça me gêne incroyablement. » Avec le visage, on ne peut rien cacher, tout est visible, tout est à l’air libre. Il faut donc trouver la bonne distance, et il y a des plans que j’adore mais que je n’ai pas montés car je suis trop près. Être trop près, c’est terrible. Il paraît que Gance, sur son Napoléon, faisait des gros plans au 800, c’est-à-dire avec qu’il faisait des plans de très loin, avec un énorme zoom, afin de respecter les proportions du visage. Le plus gros plan de visage, c’est Rose à la fin. C’est le plan sur la statut où elle lit sa lettre. Mais le degré d’intimité que j’ai eu avec Rose, je ne l’ai eu avec personne d’autre dans le film. Je peux faire ce plan parce qu’elle fait le plan avec moi en fait, elle s’offre totalement. Thibault n’est même pas là, il est resté en bas de la statut. Je suis tout seul avec elle, c’est une très grande intimité. C’est arrivé une fois en deux ans.

D. : Il y a un rapport assez fort entre l’espace public et l’intimité, qui peut sembler paradoxal. L’espace public, c’est là où l’on se croise, la foule, et chez soi, c’est plutôt l’endroit où l’on s’exprime. Or, c’est le contraire qui se produit.

M.B. : Oui, j’aime beaucoup que l’intimité apparaisse à l’endroit où on ne la soupçonne pas. Et c’est moins intimidant que si je filmais les jeunes dans leur chambre. Arthur me parle avec une sincérité désarmante et autour on entend ses potes. Ça me plaisait beaucoup. J’ai fait plein de plans larges sur des espaces publics, mais j’en ai finalement gardé peu, parce qu’au son, ils existent, ce qui fait que je ne crois pas qu’on ait l’impression de s’enfoncer tout le temps dans le visage. Évidemment, la question de la respiration est cruciale mais je me suis dit qu’au son, on ferait beaucoup exister l’espace, les autres, etc.

D. : Ce qui est frappant dans ton traitement de l’espace urbain, c’est que tu procèdes par fragments. Est-ce que le but était de reconstruire une image, une métaphore possible d’un espace public ouvert, tout en pointant ce qui le menace, le restreint ?

M.B. : On a beaucoup parlé de cela avec Sophia [Collet, qui a collaboré à l’écriture]. Paris est une métropole qui ressemble à plein d’autres métropoles en Europe et dans le monde, c’est-à-dire un espace de contrôle, privatisé, de plus en plus déserté. Il y avait déjà ça dans Nocturnes, ce grand espace déserté. On s’est donc dit : « On a vingt ans, on habite à Paris, comment fait-on pour se sentir libre ? Comment on se réapproprie un lieu ? Qu’est-ce qui fait que l’espace public devient un lieu ? Un lieu où on peut se retrouver, que l’on peut chérir, malgré tout ça. » Il s’agissait de montrer les deux choses en même temps : la liberté et la menace, le contrôle. Les deux, car ce n’est jamais noir ou blanc, c’est toujours les deux ensemble. Le contexte du film semble quand même relever d’un film de science-fiction – je me suis d’ailleurs beaucoup inspiré de Metropolis, d’Alphaville, j’avais même refait les plans d’Alphaville en essayant de retrouver l’endroit où le train passe au-dessus de la Seine, plan que j’ai finalement viré. Il y avait donc cette idée : on est dans Metropolis, où est-ce qu’on peut se retrouver ? Où est-ce qu’on peut s’amuser ? Où est-ce qu’on peut se confier, vivre nos amours… Et je me souviens que l’un des premiers tournages s’est fait dans une rue, dans le XIe et en fait, ce qui nous intéressait, c’est que les jeunes vont chercher leur bouteille chez l’épicier du coin, font trois ou quatre cent mètres en discutant et vont se poser dans un endroit où il n’y a personne, dans une rue plutôt bourgeoise, ils s’assoient sur des poubelles, et toute la soirée, ils la passent là à fumer, à boire et à discuter. Mais ils sont sur des poubelles. Et c’est cela que j’appelle un lieu : à un moment donné, ils se réapproprient le truc. Jusqu’au moment où ils sont tellement ivres qu’ils parlent trop fort et qu’un mec ouvre sa fenêtre pour leur dire de dégager.

Mais Oberkampf par exemple, qui devait être un espace extraordinaire dans les années 1990… Bon. Maintenant, il n’y a pas un bar, à Paris, qui n’a pas de problèmes monumentaux avec les voisins. Quand on est un bourgeois, c’est cool d’habiter dans le XIe. C’est pas ennuyeux, c’est pas « convention », les maisons sont un peu basses, ça a du charme. Sauf qu’une fois qu’ils habitent là, ils se liguent en association pour demander au bar de fermer à 2h, de baisser la musique, etc. Progressivement, ils tuent le quartier. Cette vie nocturne est donc elle-même étroitement contrôlée. Je me souviens, en mars 2016, les mecs criaient : « La rue elle est à qui ? Elle est à nous ! » Ils ne disent pas la Constitution, ils ne disent pas l’Assemblée, ils disent la Rue. Avant tout, c’est reprendre la rue, qui a été grignotée par les sociétés privées, par l’Etat. Le premier maillage à desserrer, c’est la rue.

Il y a aussi un élément très personnel. J’ai grandi dans le Sud-Ouest, au milieu des champs. Pour moi, Paris c’est de la violence, du bruit. C’est très banal ce que je dis, mais c’est essentiel dans le film, c’est comme ça que je regarde Paris. Je n’aime pas les villes en fait : ce ne sont pas des endroits qui me semblent vivables. Ce sont des endroits fonctionnels. Cela dit, il y a un film de Godard que j’ai vu cent fois, un tout petit film, Lettre à Freddy Buache, où il parle de Lausanne, des montages – « si vous savez filmer des montagnes, vous saurez filmer des hommes » –, et à un moment il dit : « la ville, c’est de la fiction ». Et là il fait un arrêt sur image sur des gens qui marchent dans la rue qu’il filme, à la dérobée je pense, en longue focale, et on voit un visage de femme, qui pourrait être une meurtrière qui va assassiner quelqu’un. Il est dans une démarche documentaire a priori, mais la ville c’est de la fiction. Et à ce moment-là, tu imagines plein de choses ! Et c’est vrai que pour moi, la ville c’est de la fiction, et même de la science-fiction. J’adore la science-fiction, Predator, Robocop, les films de Verhoeven, de Cronenberg, m’ont beaucoup marqué, enfant. Le second Predator se passe en ville. La ville, c’était quelque chose que je ne connaissais pas du tout, et qui était très lié à un imaginaire cinématographique. J’ai beaucoup revu L’Aurore aussi, qui parle de la ville comme d’un endroit perverti. Je ne vois pas ce qu’on peut réinventer en termes de cinéma sur la ville quand on a vu L’Aurore. Le fracas, les métros, tout est déjà là.

D.: Le prologue offre un portrait de la ville ambigu, à la fois séduisante par ses surfaces vitrées, ses reflets, et évidemment structurée par le contrôle et la gestion de flux – humains, économiques,… – qui ne doivent jamais s’interrompre.

M.B.: Le prologue sert à poser un cadre, à montrer Paris tel que moi je le vis : des façades, des monuments, des choses imposantes, des choses qui s’érigent, des choses qui s’imposent, qui posent. Et puis les surfaces : les vitres, les magasins, les lumières. En fait, j’ai ramassé tout ce qui m’insupporte, d’où les musiques qui tapent sur le système. J’avais même demandé à l’anti-fa : « Qu’est-ce que vous avez envie de casser ? Faites-moi la liste. » Ce prologue, c’est un peu ça : tout ce que moi, personnellement, j’aurais envie de casser. Par contraste, je me demandais où l’on pouvait se sentir bien. Sur un toit, dans une rave party improvisée dans un entrepôt, des lieux qu’on se réapproprie… Ce sont à chaque fois des petites choses, car ce ne sont pas des grands actes de résistance. Moi, je ne cherchais pas à montrer que c’était quelque chose de très important, juste que cela existait, qu’on ne puisse pas dire : « C’est rien. » J’entends tout le temps dire « Nuit Debout, ça n’a rien donné », mais en fait ça n’était pas fait pour donner quelque chose, mais pour reprendre. D’abord, c’était une réponse à un silence, une prise de parole. Le 13 novembre beaucoup de musulmans étaient là, parce qu’ils avaient besoin de parler : les policiers leur ont dit : « On ne parle pas de politique ici. » Forcément, ça énerve. Et trois mois plus tard, les gens, quand ils veulent parler, où reviennent-ils ? Là. C’est ça Nuit Debout. Ce n’est pas rien, c’est même énorme. Je trouve ça fondamental.

D. : Tu filmes aussi des actions violentes, que le discours médiatique dominant essaie de rattacher de manière exclusive à la figure effrayante du « casseur ». Quelle valeur accordes-tu à ces plans ?

M.B. : La question, pour moi, est de se demander ce qu’on casse. Et en fait, on ne casse que ce qui est sacralisé. Ce sont les idoles contemporaines. Dans le fait de s’attaquer à une banque, il y a une part de sacrilège. Il y a tout un discours sur les casseurs qui ne viendraient que pour se défouler. Mais on ne casse jamais tout et n’importe quoi. Il y a des cibles – les banques, les marques, les emblèmes du pouvoir. Il y a une pensée, cela a une signification politique. Il était important pour moi qu’il y ait une succession de plans qui montrent concrètement ce qui est cassé. Ensuite cela s’est joué au son. C’est une séquence qui nous a demandé beaucoup de travail, avec Stéphane Rives. On ne savait pas s’il fallait mettre un son plat, ou des slogans, qui auraient en fait redoublé, surchargé la séquence. Par ailleurs, la bande-son de l’époque, c’est les sirènes. A Belleville, je les entendais tout le temps. Nous allons remixer le film pour qu’elles soient insupportables. Il faut que l’on ressente l’ambiance des rues de Paris à ce moment-là.

D. : Tu filmes des mouvements (courses, fumées, danses) parfois sans en donner le contexte, ce qui pourrait être considéré comme une forme d’esthétisation de la lutte.

M.B.: Le plan qui me semble aujourd’hui appartenir à l’imagerie révolutionnaire est celui du mec tenant le fumigène, filmé de dos, avec la foule autour. C’est la figure du meneur anonyme. Comme tout le monde, j’ai fait ce plan, mais je ne l’ai pas gardé. Ce que j’ai mis dans le film a aussi une dimension affective : le fumigène est à terre, et des jeunes dansent devant. En fait, c’est le début de Nuit debout. C’est le 31 mars, il est 18h, il commence à faire nuit, et voilà ce qui se passe. Et puis j’aimais bien le fait de mêler deux choses : c’est un passage presque édulcoré sur l’amour qui se termine sur un mouvement de casse. Je voulais brusquer les choses. On n’est jamais purement dans la danse, la frivolité, tout est teinté. On ne peut pas être toujours léger ou toujours lourd. La danse est traversée par la pesanteur, et inversement. C’est le mouvement général du film. Je pense à la phrase de Nizan très connue, dont personne ne cite la suite : « J’avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie. Tout menace de ruine la jeunesse. Les grandes personnes, l’entrée dans le monde, etc ». C’est ce que j’ai ressenti toute ma jeunesse, de 14 ans jusqu’au moment où j’ai terminé ce film. L’inquiétude de ne pas savoir quoi faire, le diktats des adultes, ce sont des sentiments que j’ai maintenus en moi pour faire le film. J’ai l’impression d’avoir mis la jeunesse derrière moi avec ce film.

D. : La jeunesse est elle-même divisée, ce n’est pas une catégorie « ontologique » stable. Même entre les jeunes de la Sorbonne et de Science-Po, il y a des séparations ou des écarts qui apparaissent. D’ailleurs tu panotes sur les couples qui s’embrassent. Mais cela montre une discussion qui excède…

M.B. : Mais tu vois, la caméra est un agent provocateur. Tout ce qui est inconscient, tout ce que l’on a vraiment besoin de dire, apparaît. C’est cela aussi le problème du film : s’il a fait débat, si les gens s’engueulent un peu dessus – comme par hasard des gens qui sont souvent plus âgés –, c’est qu’ils veulent une jeunesse intelligente qui les sauve eux de leur inintelligence ou de la jeunesse qu’ils n’ont pas eue, etc. Ils ne veulent pas voir que la jeunesse peut aussi s’exprimer de façon complètement incohérente, chaotique, qu’elle a des pulsions, des désirs. Et c’est ça qui m’intéresse : ouvrir la porte des rêves pour entrer dans la discussion. On comprend d’emblée qu’on ne va pas seulement parler de nos vies, mais aussi de notre imaginaire, et l’imaginaire c’est des forces, des pulsions, c’est contradictoire. L’une des questions, c’était : « Qu’est-ce qui vous empêche de dormir ? » C’est pas pareil que « qu’est-ce que vous faites dans la vie ? », tu vois. Et Sarah, quand elle parle de ses profs et qu’elle dit : « C’est super intéressant mais c’est super chiant aussi, bande de connards ! », elle lâche le truc parce qu’elle n’en peut plus. Les gens ont besoin de se lâcher, et ce « lâcher prise » m’intéressait. Quand est-ce qu’on lâche prise et qu’est-ce qui lâche en nous quand on lâche prise ? On ne dit pas tout et n’importe quoi. Il y avait l’idée que, dans la nuit, on va aller chercher le jour, dans le week-end, on va aller chercher la semaine. Qu’est-ce qui, de la semaine, lâche le week-end ? On dit toujours : la jeunesse, l’alcool, les drogues… Oui, mais pourquoi ? Pourquoi on a tant besoin de ça pour supporter le lundi d’après ?

Beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais cela. Il y avait une espèce de connotation morale : le simple fait que j’aille avec une caméra dans des endroits où les gens sont ivres passait mal. Mais ce ne sont pas les gens ivres qui m’intéressent. J’ai gardé le moment avec les jeunes de Science Po parce que je trouve qu’il y a une légèreté, une gaieté, une drôlerie… Et puis la situation, ce moment où Melchior essaie de défendre l’idée qu’il faut prendre des drogues, et que l’autre lui répond qu’il vaut mieux travailler pour avoir un travail… Dans ce clash de 5h du matin, il y a des choses qui s’expriment : ça parle du concours, du travail, de Le Pen qui arrive… D’un coup, il y a toutes les angoisses qui reviennent, qui s’expriment mais pas comme elles s’expriment dans les médias. Ce sont des choses que l’on a besoin de mettre hors de nous-mêmes. C’est ça que je voulais, et c’est ça l’époque : tout ce qui nous traverse sans qu’on en ait vraiment conscience et dont on dépend. Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui on parle de telle ou telle chose et pas d’une autre ? C’est aussi un rapport de force. De quoi on parle. Qu’est-ce qu’il est important de dire ? Tant qu’on reste dans l’agenda des autres, on est dépendant. Or, on ne peut pas, tout le temps, entendre parler de choses qui ne nous concernent pas. La question, c’est qu’est-ce qui nous importe au plus haut point, nous ? Et c’est là qu’on commence à entrer dans un rapport de force, dans une négociation. La colère, elle est là pour dire qu’on veut parler de ça.

D.: Tu évoquais le fait de sortir la jeunesse d’une image de honte. Une manière serait de montrer à quel point elle peut être sérieuse, engagée, consciente des enjeux environnementaux, à quel point elle peut être éclairée, malgré la bêtise qu’on lui prête. Or, le film ne repose pas sur ce postulat moralisateur, et préfère une alliance de la fête et de la politique, de la danse et du jet de pavé. Cette alliance fait la valeur du film, mais pourrait aussi prêter le flanc à une critique du type : « Ils font la révolution mais ils finissent en boîte de nuit… »

M.B. : Mais je pense que c’est comme ça que ça se passe ! Je reviens sur le montage. L’une des questions de base du film, c’est de montrer ensemble tout ce que l’on pense séparer. C’est-à-dire le côté : il y a des films politiques, des divertissements, etc. C’était vraiment un projet très clair pour moi : que ce que l’on sépare d’habitude communique, que cela circule, et que l’on n’est jamais uniquement ivre, uniquement militant, uniquement sérieux. Que ce sont des choses qui nous traversent, ce sont des forces contradictoires, complémentaires, et que la vie est faite de cela. Il n’y a pas de séparation, on n’est pas des catégories, on n’est pas des genres. On nous apprend ça en fait : ça commence à l’école, avec l’apprentissage de matières, où les choses ne communiquent pas. Quand on a fini le cours de maths on passe au cours de français. Moi j’aime bien mélanger, montrer que les choses elles sont toujours tissées ensemble.

Stendhal disait, la politique dans un roman, c’est comme un coup de pistolet dans un concert. C’est quelque chose de vulgaire, auquel on ne peut pas ne pas prêter son attention. Il faudrait retrouver la phrase exacte, mais l’idée, c’est que dans une fiction, c’est toujours un peu vulgaire quand le présent fait irruption. Et en même temps, moi j’aime bien. J’aime bien quand les choses sont impures, quand on se sert de signaux du présent. Mais dans une fiction, à l’écriture, je ne les mettrais pas : ce qui peut cliver, je le mettrais au tournage, au montage, mais pas à l’écriture. Car je suis sûr que tout le monde se focaliserait là-dessus. L’époque a été saturé de regards idéologiques. Au CNC, j’avais face à moi la future ministre de la culture, des gens qui ont tous des places très importantes dans les institutions, des gens qui appartiennent à la grande bourgeoisie, et ils m’expliquaient ce qu’était la jeunesse. Et ils avaient tous quarante ans passés. J’ai trouvé ça sidérant. Vraiment. Je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas une parité dans ces commissions. Pourquoi n’y a-t-il pas des jeunes de dix-huit ans ? Et pourquoi il n’y a pas des racisés ? Des jeunes ? Dans les commissions, c’est une logique des pairs, on se coopte. Donc je me retrouvais face à des gens étrangers, à tous les niveaux, qui m’expliquaient ce qu’était la jeunesse. Je suis vraiment navré de ne pas avoir fait ce film à vingt ans. J’aurais voulu faire ce film avant mes trente ans, je n’y suis pas arrivé. On a pourtant des modèles : la Nouvelle Vague, Rivette, Godard…

Retranscrit par Romain Lefebvre, Florent Le Demazel et Raphaël Nieuwjaer

Toutes les images proviennent de L'époque (Matthieu Bareyre, 2019).