Cinéma du réel, 2023

Wayback Machine

Dans une ambiance survoltée par la mobilisation contre la réforme des retraites, le passage en force de cette loi au parlement au moyen d’un usage dévoyé de la Constitution et la recrudescence des coups de matraques et des bombes lacrymogènes qui se sont abattus sur les manifestant·es, le Réel 2023 s’est tenu – en salle et dans la rue. Et c’est peut-être au sortir de la séance de Vladimir et Rosa (1971), présenté le dernier soir par Jean-Pierre Gorin dans le cadre de la rétrospective intégrale consacrée à ses films, que l’on a le plus reconnu l’époque actuelle. Pour nous qui sommes aujourd’hui témoins du rabougrissement du rôle de l’État sur son fondement policier et sa politique de classe, qui n’hésite plus désormais à brandir les procès en terrorisme à l’encontre de toute contestation de gauche, fut-elle bien moins violente que celle des « années de plomb », comment ne pas voir dans la farce dialectique que Godard et Gorin ont conçue comme une parodie du procès des « huit de Chicago » l’histoire qui aujourd’hui se répète comme notre tragédie ? Car loin des bouffonneries seventies du « groupe Dziga Vertov » – dont Gorin n’a cessé, lors de sa déambulation au milieu des films du collectif, de rappeler les anecdotes les plus truculentes, comme pour en désarmer la trop incandescente radicalité – c’est avec une certaine gravité que les films de la compétition choisissent de parler de politique. Ce qui n’empêchait pas, du reste, d’autres documentaires de cultiver avec délicatesse une certaine gaité.

L’époque actuelle, c’est une évidence que le documentaire politique contemporain ne cesse de rappeler, est pleine des spectres des insurrections du passé. Mais en invitant la parole historienne au cœur du dispositif de son moyen métrage Ciompi (prix de la SACEM), et même jusque dans les locaux du laboratoire de cinéma artisanal L’Etna, Agnès Perrais n’en attend à l’évidence ni une simple chronique ni une leçon péremptoire. De sa rencontre avec Alessandro Stella, l’auteur de La Révolte des Ciompi (mais aussi, et peut-être surtout, militant operaïste partisan de la lutte armé, réfugié en France depuis 1983 sous la protection de la doctrine Mitterrand), la cinéaste tire certes l’un des gestes politiques principaux de son film : égrener les noms d’état civil du « peuple menu » florentin, ces prolétaires de l’industrie du textile qui ont pris les armes, au cours de l’année 1378, contre les seigneurs de leur simulacre de République pour réclamer leurs droits. Les registres, chroniques et actes notariaux compulsés par l’historien – dont lui constate les lacunes (les patronymes souvent manquant sont remplacés par une localité ou un surnom) et, elle, l’absence totale des femmes – sont en effet les seules vestiges d’une authentique tentative d’auto-organisation du prolétariat florentin, l’une des premières en Europe. Mais l’écriture, comme le film s’en rend compte rapidement, n’est de toute façon pas l’alliée de l’historien·ne de la révolution : archive de l’expropriation et répertoire des meurtres commis aux noms de la légalité, elle ne peut témoigner qu’après coup de la faillite et de la répression. Quoi de plus nécessaire, dès lors, que l’enquête documentaire mise en œuvre par la réalisatrice ?

S’attardant sur les lieux de la révolte, dont les échos sont aujourd’hui assourdis par un office du tourisme peu soucieux de raviver cet aspect de l’avant-gardisme politique florentin, la caméra d’Agnès Perrais veut repérer dans le visage des badauds d’un marché aux vêtements, dans les expressions pathétiques figées dans quelques fresques non encore obscurcies, les héritièr·es de cet espoir né au Trecento. Dans d’autres scènes, plus volontaristes, la cinéaste fait même lire à des militant·es d’aujourd’hui les noms de leurs camarades d’un autre temps dans l’espoir d’en raviver la filiation. La bande-son, remarquablement travaillée au synthétiseur (comme un contrepoint au travail de l’argentique que la cinéaste mène avec le collectif féministe La Poudrière au sein du laboratoire autogéré L’Etna) rappelle mieux encore la clameur des tocsins sonnés à tout rompre pendant ces temps troublés. Mais c’est en enregistrant la grève et des ouvrièr·es du textile d’aujourd’hui, réunis à Prato devant leur usine mise à l’arrêt, que la cinéaste suggère avec le plus de réussite qu’une mémoire bien ordonnée peut devenir la mèche d’un acte à venir. Les immigré·es pakistanais ou bengalis, semble alléguer le montage, sont bien la preuve vivante des Ciompi d’hier, et dans leur appel à la grève pour arracher à leurs contremaîtres la journée de huit heures résonne bel et bien, pour qui sait l’entendre, l’écho d’un espoir inaltérable.

C’est par l’usage, inhabituel chez lui, de la voix off que Heinz Emigholz dote le dispositif déjà bien rodé de sa déjà longue série « Photography and Beyond » d’une dimension nouvelle. Si certains regretteront la portée trop didactique, voire propagandiste, de son Slaughterhouses of Modernity , d’autres se réjouiront d’un engagement plus assumé d’un cinéaste préférant habituellement laisser l’analyse politique aux bons soins de la table de montage intime de chacun·e. C’est que tout le projet du film repose sur l’exploration de la colère politique du cinéaste, celle provoquée par la reconstruction, à l’identique ou presque et en plein centre de Berlin, du palais du Kaiser Guillaume II, souverain belliqueux dont tout le monde fait mine d’avoir oublié que les politiques antisémites, racistes et génocidaires en Europe et en Afrique sont à la source de la montée en puissance du régime nazi. La première partie du film poursuit le projet argumentatif évocatoire déjà présenté au Réel en 2018 dans Zwei Basilika, véritable traité d’iconologie fondé sur la comparaison des formes architecturales religieuses du Danemark et d’Italie. Sont cette fois passés sous au crible du montage analogique les héritages du Bauhaus dans l’Allemagne nazie ou l’Italie fasciste et les édifices modernistes d’Amérique latine bâtis dans les mêmes années 1930 – notamment en Argentine, terre d’accueil des partisans de l’« homme nouveau » après l’échec de leur entreprise européenne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ses églises spectaculaires, mais aussi ses abattoirs maintenant en ruines, construits par l’architecte Francisco Salamone, sont les mausolées d’une période faste pour le pays, dont la richesse reposait notamment sur le commerce de viande et sur l’expropriation manu militari des indigènes. Deux contrepoints notables à cet exposé d’un pessimisme tout adornien quant à la possibilité d’une rédemption des crimes de la modernité : l’humour du cinéaste, d’abord, provoqués par quelques effets de contraste saisissants (la paraphrase d’une nouvelle de Borges sur l’espoir de certains nazis rescapés d’établir un jour un Quatrième Reich en Amérique latine, prononcée par un homme revêtant peu à peu une combinaison de plongée) ; la découverte, surtout, des édifices post-Bauhaus coloré que l’architecte bolivien Freddy Mamani Sylvestre a conçu à El Alto en infusant çà et là des éléments architecturaux vernaculaires. Si les cadres photographiques, somptueux, d’Emigholz ont souvent cherché à représenter l’architecture depuis une perspective décentrée et distordue, à faire jouer l’espace vécu contre le plan abstrait de la construction, il semble que cette échappée postmoderne pousse cette fois plus loin une critique de la modernité jusque-là restée très formelle.

Sans rien à voir avec le Kaiser Wilhelm II, le film de Philippe Rouy Kaiserling III met en œuvre, avec peu de moyens, un fascinant protocole cybernétique. À l’issue d’une expérience aussi malheureuse que tristement banale – la perte des rushes d’un film en cours – le cinéaste considère une méthode de conservation alternative déjà longuement éprouvée par les sciences naturelles depuis le XVIIème siècle. En voilà l’intrigante hypothèse : puisque la caméra du cinéaste est capable de préserver la trace des nombreux animaux qui croisent son chemin, ne serait-il pas possible d’en conserver la mémoire numérique de la même façon que les physiciens d’autrefois, en plongeant son disque dur dans un bocal de formol ? La deuxième moitié de cette boutade très sérieuse met vite cette méthode à l’essai, dans une séquence aussi extraordinairement drôle que glaçante qui mêle à l’expérience loufoque le récit par Georges Franju du film d’épouvante maximal : le spectacle, dans une salle de cinéma remplie de chirurgiens pourtant avertis, d’une trépanation opérée sur un patient souriant et vraisemblablement aussi insensible à l’opération qu’aux secousses d’horreur que celle-ci provoque chez ses spectateurs. Sans rien concéder au matérialisme un peu lourdaud des sciences cognitives, ce film très cérébral affirme avec bonheur de la supériorité du wit sur la matière.

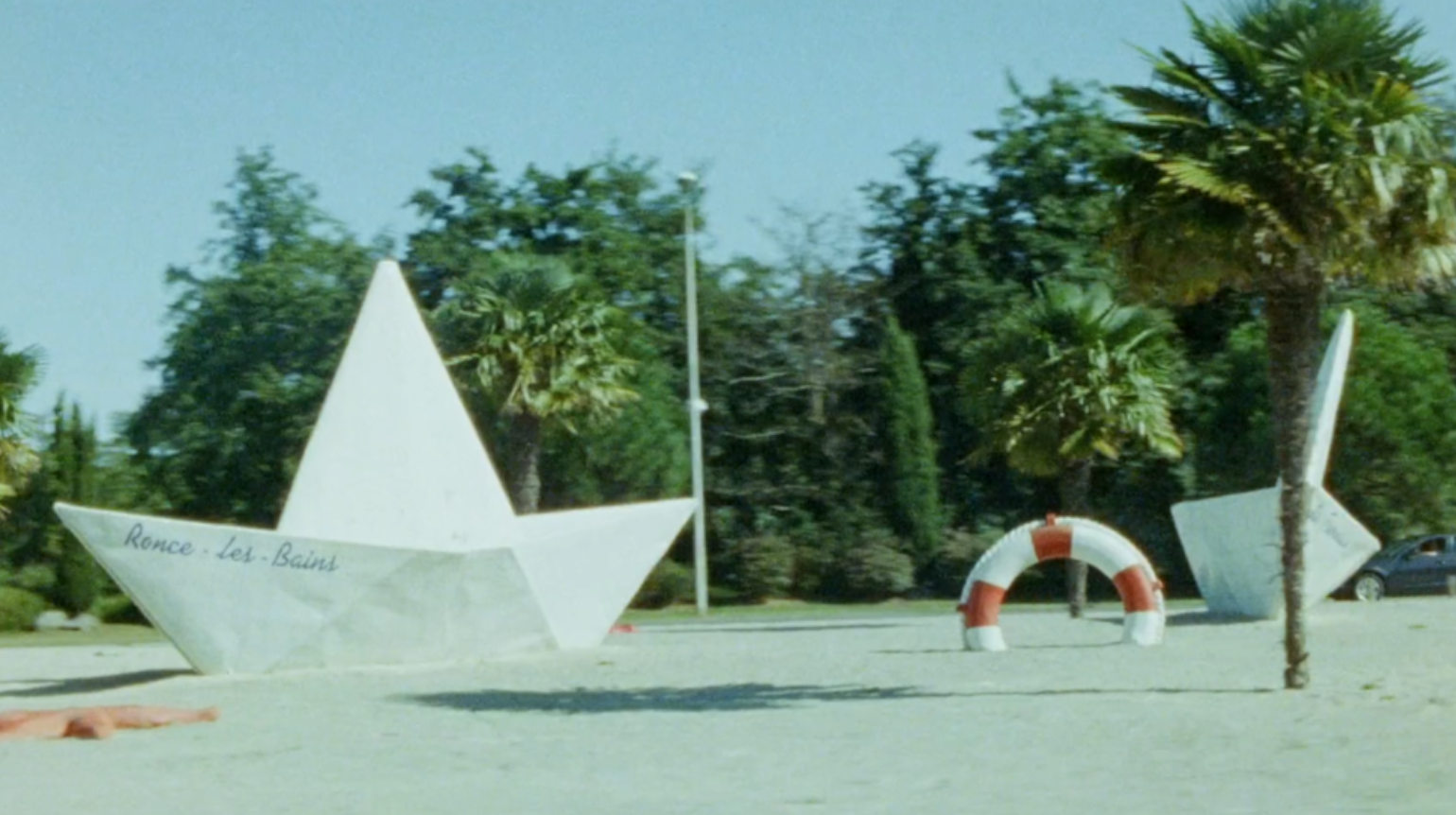

Présenté lui aussi comme une boutade sérieuse, Saintonge Giratoire de Quentin Papapietro sillonne les alentours d’une petite ville de Charente-Maritime pour dépeindre avec un humour typologique une coquetterie urbanistique bien française : le carrefour à sens giratoire, ou rond-point. Au filmage de ces espaces, qui épouse la préconisation de mise en scène évidente de cet aménagement du territoire – le travelling latéral autour d’un axe – le court-métrage ajoute une voix facétieuse qui commente avec poésie les spécificités de la cosmétique paysagère : escargots du pays (« cagouille »), nœuds de marins, et même effigie d’une femme préhistorique découverte près des lieux (l’édicule, ne manque pas de préciser la voix off, a depuis été dérobé par des plaisantins). L’intérêt pour cet art mineur qu’est la garniture de rond-point est l’occasion pour ce court-métrage de mener une enquête aussi minutieuse que dérisoire sur les pas des artistes qui en ont assuré la réalisation ; il résulte de la similitude manifeste entre la « petite forme » choisie par le cinéaste et l’apparente insignifiance du sujet traité une connivence séduisante. Son image en pellicule 16mm entrecoupée de cartons délicatement ornés, son ancrage dans le terroir et sa fantaisie aussi potache et tendre qu’elle se veut littéraire (un chapitre est d’ailleurs consacré à l’Hélène de Ronsard, enfant du cru, qui donne lieu à une lecture d’un poème en prononciation restituée) ne sont pas sans évoquer les grâces des courts-métrages documentaires des années soixante : on pense aussi bien à Rohmer (Place de l’Étoile bien sûr) ou à Resnais période Chant du styrène qu’à Luc Moullet (qui fait d’ailleurs une brève apparition au micro de la voix de commentaire). Dans cet éloge de l’art giratoire, il faut voir sans nulle doute l’apologie d’un certain cinéma artisanal.

À l’opposé de cet arpentage de la France des clochers, c’est dans le fief de la grande industrie vidéoludique que se défoulent Charlotte Chérici et Lucas Azémar, les cinéaste de Bac à sable (Mention spéciale du Jury court-métrage et premiers films). Dans ce film tourné intégralement à l’intérieur du moteur graphique du célèbre jeu Gran Theft Auto V (Rockstar Games, 2013), l’avatar de la cinéaste entame une véritable observation participante au milieu de l’un des multiples serveurs roleplay qui ont essaimé depuis l’ouverture du mode multijoueur. Dans les environnements urbains de carte postale de la côte ouest des États-Unis, toute une communauté francophone passe son temps à gravir les échelons de la micro-société qui s’y est inévitablement formée. L’un est chauffeur de taxi, l’autre passe des concours pour devenir policier de la ville de Los Santos, un troisième, administrateur du serveur, s’efforce de maintenir l’harmonie de ce microcosme en expulsant, dans une scène particulièrement drôle, un troll venu y mener la campagne présidentielle d’Éric Zemmour. Au sein de ce dispositif de « cinéma vérité » entièrement en images de synthèses (le film débute d’ailleurs dans une salle de cinéma, rappelant les scènes de feedback de Rouch et Morin), il faudra toute l’acuité des cinéastes pour percevoir derrière les figures stéréotypées de ce jeu de gangsters – qui limitent les avatars des joueur·euses aux sempiternels macs pleins aux as, aux bodybuilders en débardeur ou aux danseuses de strip club – toutes les angoisses de l’époque : la relégation sociale, la peur de la solitude, le chômage, et même l’éco-anxiété. Dans une dernière scène fabuleuse, profitant du protocole de maintenance du serveur, la ville se retrouve peu à peu engloutie par une vague apocalyptique. La prise de vue, qui montre sous plusieurs angles la lente mais inexorable montée des eaux, résonne ainsi particulièrement avec les confidences de plusieurs joueurs, astucieusement campées dans un décor survivaliste. Ailleurs, un moment de détente après le « travail » (dans un box de lap dance, lifestyle G-rap oblige) vire à la conversation intime sur la spiritualité individuelle et le satanisme. Le « cinéma du réel », comme le démontrent joyeusement et avec une réussite indéniable les deux cinéastes, devra désormais compter sur ces espaces apparemment périphériques de la réalité où se recueille pourtant, pour qui sait l’entendre, la parole de l’époque.