Emmanuel Roy

Cinéma du Réel, 2023 (Entretien 3/3)

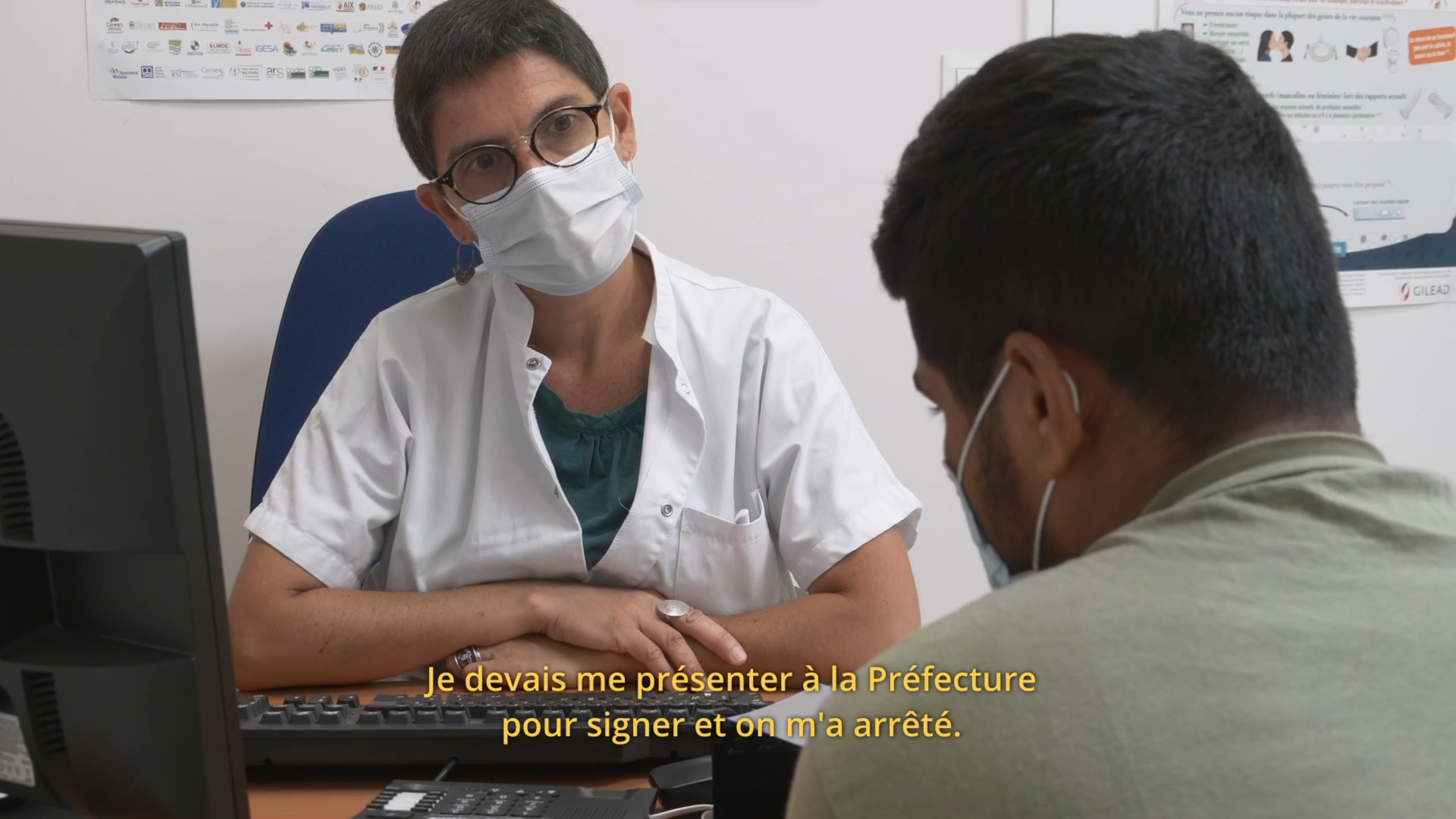

Parfois, le réel se cache, ou plutôt, est soustrait à la vue par les bons soins de l’administration policière et répressive. Certains de ces endroits, où le regard a tant de mal à se frayer un chemin, s’appellent des Centres de Rétention Administratifs (CRA). Dans ces prisons sous le contrôle exclusif de la police sont retenu·es, sans autre forme de procès, des personnes exilées et sans papiers, dans l’attente d’une évolution de leur situation, dans un sens (l’expulsion) ou dans l’autre (bien plus rare). Le film d’Emmanuel Roy, Je ne sais pas où vous serez demain est tourné à l’intérieur de l’un de ces CRA, celui de Marseille, où il a réussi à entrer avec sa caméra.

Débordements : Au centre du film il y a une femme, une médecin, et un lieu, un CRA. Est-ce que tu peux raconter comment tu as rencontré l’une et comment tu t’es introduit dans l’autre ?

Emmanuel Roy : Le projet vient vraiment de la rencontre avec Reem, qui est ancienne, qui remonte peut-être à dix ou douze ans. D’abord une rencontre amicale chez des ami·es communs, puis, comme c’était un moment où je faisais beaucoup d’ateliers en prison et qu’elle y intervenait aussi, nous nous retrouvions devant la porte des Baumettes. Au fil des années, nous avons gardé un lien qui s’est estompé en 2014 quand j’ai arrêté d’intervenir en prison.

En 2018, un petit groupe d’ami·es réalisatrices et réalisateurs me proposent d’intégrer un petit chantier de réflexion sur la ville de Marseille à travers des portraits de femmes. Chacun·e choisit une femme et moi, j’ai immédiatement repensé à elle et je me disais qu’avec elle je pourrais évoquer le fait d’être de passage, de ne pas vraiment être de Marseille. Je savais qu’elle travaillait au CRA, je savais que de toute façon elle était de passage, qu’elle ne comptait pas rester dans cette ville, qu’elle était née au Liban… Donc je voulais retravailler son histoire à travers la question de l’exil à Marseille.

Je ne pensais pas tourner au CRA au départ – de toute façon je n’aurais jamais pensé avoir l’autorisation de tourner au CRA – mais c’était déjà un projet avec un très fort hors-champ, que j’imaginais très clos, tourné dans sa voiture avec une mise-en-scène très fondée sur la parole. C’est ce que j’ai commencé à faire avec elle, on se voyait très régulièrement, elle me parlait de son boulot au CRA et quelque chose a commencé à se construire.

Au bout d’un moment, on a commencé à se dire, on va quand même tenter. On s’était dit au départ, qu’on n’aurait jamais l’autorisation mais on s’est aussi dit que ça ne coûtait rien de tenter le coup. Alors j’ai rédigé une lettre, comme on le fait dans ces cas-là, dans laquelle je précisais mes intentions, je donnais le cadre général du projet, je disais ce que j’allais filmer, ce que je n’allais pas filmer, que j’avais déjà travaillé en prison, que je connaissais les contraintes…

J’ai posé ce cadre-là, j’ai soumis le courrier à Reem et elle a eu l’idée de plutôt l’envoyer elle, comme si elle proposait le projet et non la production. L’hôpital, dont dépend l’unité médicale du CRA, a tout de suite accepté. Du côté du ministère de l’Intérieur, la demande a remonté les différents étages de la hiérarchie, et ça a marché, de manière très mystérieuse. Cela dit, les cadres posés étaient clairs et ils ont été absolument respectés dans le film – y compris au sens propre, au sens cinématographique : le film n’a qu’un seul cadre, je ne filme qu’elle, en consultation.

Je crois aussi que l’acceptation de la demande vient du fait que je ne demandais pas à filmer les cellules , l’espace du CRA, le travail de la police mais seulement des consultations médicales. Après la projection de jeudi soir, j’ai eu un très beau message d’une personne juriste qui me disait à quel point Reem était exceptionnelle par rapport à d’autres médecins qu’elle avait pu croiser qui étaient plutôt à l’extrême inverse, plutôt dans le prolongement de l’action policière. Elle ne se contente pas de prescrire du paracétamol, ses consultations sont avant tout un espace de parole. Moi, je connaissais très bien Reem et son engagement, notamment le fait qu’elle était aussi présidente du Centre Osiris, un centre de soin et de soutien aux exilé·es ayant subis des violences physiques et psychiques, donc j’avais une idée de ce que pouvait être ce film.

Au moment où nous obtenons l’autorisation, le projet change radicalement. Je me retrouve face à ces situations, ces conversations et je m’aperçois que le film est là. Avec mon monteur, Gilles Volta, jusqu’au bout du montage, nous nous sommes demandé s’il y avait besoin d’une autre matière, mais en fait, la matière était absolument présente dans les quarante consultations que j’ai filmées. Quand on a dérushé ces quarante consultations, tout ce que j’avais pu tourner autour ne tenait plus. Le montage s’est fait de manière très rapide et très fluide ensuite.

D. : En voyant ton film, on ne peut pas s’empêcher de penser au hors-champ du dispositif que tu as choisi – un plan resserré, toujours le même, qui contient la médecin de face et son patient, de dos. On voit cette relation et cet espace qu’on comprend peu à peu comme un havre de paix au milieu de la violence environnante. Comment as-tu pensé ce dispositif et surtout comment as-tu pensé ce rapport à la violence ?

E. R. : Tout s’est joué dans les différentes lignes que nous avons tissées au montage. Il y avait une évidence : ce ne devait pas être un montage thématique qui croiserait les situations, mais un montage qui travaillerait sur l’intensité de chaque situation. Et à l’intérieur de ces intensités-là, déterminer quelles étaient les choses à tisser entre elles : faire découvrir Reem petit à petit, faire exister l’histoire de ce personnage par touches et donner à connaître progressivement l’endroit où on se trouve. C’est un jeu de dosage, assez compliqué à expliquer : ce sont surtout des hypothèses de construction. D’abord, nous avons prémonté très rapidement chacune des quarante consultations, parmi elles, nous en avons gardé une quinzaine que nous avons posées dans une premier ordre et à partir de là, on a commencé à les retravailler, à réfléchir à leur succession. Par exemple, la première consultation du film d’abord été la dernière car elle était la plus fermée et que je pensais que le film devait s’achever sur une impossibilité. Mais en regardant ce premier assemblage de séquences, on a pensé que c’était une bonne idée de commencer par ce moment de clôture, dans lequel on ne sait pas du tout où on est, où par leur échange, on comprend seulement que le patient résiste à quelque chose et que la médecin dit le comprendre tout en restant sur une position médicale pour essayer de le convaincre. Ces questions se dénouent juste après avec l’apparition du titre, ma voix hors-champ et la prononciation du mot « CRA ». Néanmoins, beaucoup de gens, encore aujourd’hui, ne savent pas que les CRA existent, ou les rapprochent confusément de la prison. C’est pourquoi nous voulions donner des indices au fur et à mesure, qui ne soient pas des infos mais qui donnent des éléments. Il s’agissait surtout d’être dans la sensation physique du lieu, mais si tout le film ne repose que sur la sensation physique du lieu, tu décroches au bout de trois consultations. Donc l’idée était de tenir le récit, la sensation, avec des informations qui viennent se perler au fil du film.

D. : Je me posais aussi la question du type d’objectif que tu avais choisi pour le film. Les visages paraissent toujours très proches dans le cadre, parfois on a presque l’impression qu’ils sont sur le même plan.

E. R. : J’utilisais un zoom, alors que d’habitude je préfère être en focale fixe, mais je voulais pouvoir faire des zooms un peu forts à certains moments – ce que j’aime bien, même si on me le reproche un peu sur ce film-là, car ça correspond à la volonté qu’on sente ma présence dans ce cadre très fixe. C’était un objectif 28-280, je n’allais jamais jusqu’aux 280 mais il m’offrait une grande marge pour avoir une focale assez ouverte, pour vraiment avoir les deux personnes dans le champ. Et dès que j’étais un peu plus en longue focale, je les rapprochais beaucoup.

D. : Mais parfois dans certains films d’institution un peu canoniques, la distance de la table est très signifiante, alors que dans ton film, on a l’impression qu’ils et elle sont ensemble dans cette situation.

E. R. : La première matinée a tout de suite été un temps de tournage-repérage – ce qui venait d’ailleurs aussi de Reem qui, encore une fois, est assez formidable car elle m’a tout de suite dit : « Il ne faut pas que tu viennes comme un observateur, tu n’es pas stagiaire, tu n’es pas médecin, tu es l’homme à la caméra, donc il faut que tu viennes avec ta caméra. » Évidemment, j’étais a priori réticent, parce qu’on préfère toujours repérer avant, mais là, ça faisait totalement sens par rapport à l’équipe, par rapport aux gens qu’elle recevait. Dès cette première matinée, à chaque consultation à laquelle j’avais la possibilité de rester (car certaines personnes refusaient), je cherchais le bon endroit. Et à un moment, j’ai eu cette sensation, c’est-à-dire quand je me suis trouvé dans son axe de regard à elle, en me disant que des choses pouvaient se jouer là, tout en ayant l’impression d’être très compact·es tous·tes les trois, dans cette proximité. Je voulais travailler cette empathie totale qui est la sienne, et que dans l’image, il y ait le moins de distance possible. C’est pour cette raison que je joue très peu en profondeur de champ, parfois j’ai [je fais] des rattrapages de point entre elle et eux mais je reste toujours très proche et je ne les isole jamais complètement.

D. : J’ai l’impression que ce point-de-vue que tu décris participe d’un discours plus large sur la question de la santé, comme donnée politique, comme symptôme d’un problème plus vaste, que tu travailles depuis longtemps. Dans La Part du feu, tu parles d’une maladie du capitalisme, l’amiante, et dans celui-ci, tu travailles sur une maladie du colonialisme, au sens de Fanon.

E. R. : Oui, exactement. La façon dont les choses arrivent est toujours assez mystérieuse, mais quand cet été, alors que je faisais un atelier en psychiatrie, une jeune psy en stage m’interrogeait sur mes projets, tout a paru faire preuve d’une grande continuité. J’ai d’autres projets sur le monde médical, plutôt sur la psychiatrie cette fois et j’ai travaillé en montage sur Château en Santé d’Olivier Bertrand, sur un centre de santé expérimental dans les Quartiers Nord. Ce sont des questions qui m’intéressent beaucoup parce qu’elles permettent d’approcher le fonctionnement d’un système. Dans le film, très peu sont réellement malades, ou plutôt, toutes les pathologies qu’ils ont sont des maladies du colonialisme, de l’exil, de la misère, de la précarité, de la violence qu’ils subissent – une violence exercée par l’institution mais aussi les représentations dans lesquels ils sont enfermés, aussi bien dedans que dehors. Toutes ces choses les rendent fous, comme dit l’un des patients dans le film, les rendent malades avec toutes ces douleurs au ventre, au crâne, aux dents…

Je trouvais absolument fascinant à quel point, juste dans une consultation médicale, avec cette médecin-là, je pouvais montrer tout ça, sans que j’aie besoin de poser un discours dessus, sans que j’aie besoin de croiser avec d’autres types de situation. La question s’était posée au départ d’aller voir des personnes dehors, de croiser des parcours. Mais finalement cette situation de conversation très simple, très épurée, réussit à en dire beaucoup sur cette institution.

Les CRA, non seulement comme le rappelle la secrétaire générale de la Cimade, Fanélie Carrey-Conte dans la tribune qu’elle a fait récemment paraître dans Le Monde, dépassent largement ce que la loi prévoit quant à leur utilisation, mais ne sont en réalité que des outils de destruction et de harcèlement visant à rappeler sans cesse aux exilé·es qu’ils et elles ne seront jamais chez elleux en France. La multiplication des place en CRA déjà votée en novembre et le nouveau projet de loi, bien que suspendu pour l’instant, martèlent la même chose. C’est le lieu où ça se nomme de manière limpide et où les conséquences de cette idée sont lisibles dans l’état de santé des personnes.

D. : Il y a des films d’institution dans lesquels le rapport de force prend la forme d’un triangle entre le ou la représentant·e de l’institution, la personne sur laquelle s’exerce la violence de ladite institution et le fimeur ou la filmeuse. Je pense à une séquence de Juvenile Court (Frederick Wiseman, 1973) où on sent que la présence du cinéaste crée une tension supplémentaire, aggrave la pression d’une instance sur l’autre, ou affermit la posture de l’autre par rapport à l’une – comme le suggèrent les coups d’œil rapide en direction de la caméra. Au fil de ton film, l’impression naît qu’une forme de conspiration existe entre les trois personne qui se trouvent là – toi, Reem et le patient. Ta présence est toujours sensible et paraît faire partie intégrante de la conversation.

E. R. : Tout tient à une espèce de complicité qui est apparue dans cette relation à trois dès le début de la consultation. Je crois que ceux qui ont accepté que je les filme – parce que beaucoup d’autres aussi n’ont pas voulu – ont jugé que c’était la possibilité de s’exprimer et que ça sorte du CRA. Et pour Reem aussi, c’est sans doute la raison pour laquelle elle s’est tant investie dans ce film, pour montrer ce qu’elle voyait depuis sa position de médecin.

Tous ces éléments ont contribué à créer cette dynamique dans laquelle je trouve ma place, elle est parfaitement médecin – tout en prenant soin à ne pas employer trop d’acronymes ou de termes techniques par égard pour de futur·es spectateurices – et ouvre des espaces pour que la parole des patients puisse se dérouler plus amplement. D’ailleurs, certains s’adressent carrément à elle et à moi : l’un d’entre eux montre son dos après l’avoir montré à Reem, d’autres prennent le temps de raconter des situations qu’ils ont vécues pour qu’elles soient enregistrées. Je ne suis pas une caméra de surveillance planquée dans un coin de la pièce, je suis juste derrière eux, à cinquante centimètres, ils le savent et même certains en sortant me demandaient : « Ça va ? Ça a marché ? » C’était vraiment un jeu à trois avec un objectif commun : faire sortir ce qui se passait là.

D. : Un peu comme une improvisation de théâtre.

E. R. : Oui, il y avait vraiment quelque chose de l’improvisation, une forme qui m’intéresse toujours énormément. Déjà dans La Part du feu j’emmenais les personnes dans des endroits qu’elles ne connaissaient pas pour que la parole se renouvèle et j’avais établi qu’il n’y aurait qu’un seul tournage à chaque fois, que je ne ferais jamais refaire – je déteste faire refaire. Dans Je ne sais pas où vous serez demain, c’est la même chose, chaque nouvelle consultation est une plongée dans l’inconnu : je ne connais pas la personne, je ne sais pas ce qui va se passer, elle-même ne sait pas, personne ne sait a priori. Et là on voit comment on s’en sort dans ce plan séquence.

D. : Récemment, le journal L’Envolée, destiné aux personnes incarcérées, a été censuré par les administrations pénitentiaires. On se trouve dans une période de durcissement, dans laquelle il est de plus en plus difficile de faire communiquer l’intérieur et l’extérieur de ce genre d’institution. Qu’est-ce que tu espères pour la suite, comme destin pour ce film (au-delà des milieux militants où je ne doute pas qu’il rencontrera un grand intérêt) mais aussi comme retombées politiques ?

E. R. : C’est clairement mon film le plus militant, même si tous mes films sont engagés. Ce n’est pas un gros mot pour moi, j’essaie de faire du cinéma aussi dans l’espoir que les films créent une forme d’agitation – même si quand j’ai fait La Part du feu, je rêvais que tout le monde parle d’amiante puis tu te rends compte qu’un film n’est qu’un film et qu’il ne changera pas le monde, ça c’est clair. Je ne sais pas où vous serez demain a pour but d’être un objet de cinéma, d’être regardé collectivement dans une salle, que ça déclenche de la pensée, de la parole et en même temps que ce soit un outil pour les associations. Des personnes qui étaient là l’autre soir ont souligné la rareté de ces paroles, le fait qu’elles ne les avaient jamais entendues comme ça. J’espérais que le film pourrait servir à ça, permettre de plonger une heure dans un CRA, d’entendre les choses comme on ne les entend jamais, comme un papier ne peut pas tout à fait les restituer, ni comme des témoignages de personnes qui se souviennent a posteriori peuvent le faire sentir. Donc maintenant l’idée est de construire une programmation dans les cinémas, des rencontres, pour faire circuler ces paroles.

D. : D’ailleurs, ton travail se construit très en lien avec la ville de Marseille, aussi bien dans les ateliers dont tu t’occupes (dans le monde carcéral, médical ou scolaire) que dans les thèmes que tu explores ou le réseau d’interrelations que tu tisses dans ton travail. À quel point cette idée de communauté est centrale dans ta façon de faire des films ?

E. R. : Dans mes projets, il y a toujours l’idée de rencontrer des figures qui me paraissent importante, qui font lien et de comprendre comment leur travail construit, tisse des relations tout en ouvrant sur un collectif à chaque fois. Montrer ces liens passe beaucoup par la relation que crée le montage justement, peut-être que j’appellerais ça « habiter un endroit en cinéma ».

J’aime aussi beaucoup aller voir tout près, des choses qu’on ne voit pas. Ce CRA, tout le monde passe devant, personne ne sait qu’il se trouve là, dans un trou au bord de l’Autoroute du Soleil. C’est pourquoi je voulais aller à l’intérieur et ressortir avec cette nouvelle visibilité de ce qui s’y déroule. Pour autant, je ne voulais pas aller chercher ailleurs des images emblématiques, typiques de l’institution CRA, au Mesnil-Amelot ou à Vincennes, dans des gros CRA autour de Paris, connus pour être des enfers. Je voulais aller voir dans ce CRA-là, qui n’a pas nécessairement la réputation d’être pire que les autres, qui passe pour un CRA « normal », et de voir déjà ce qui se passe dans ce CRA « normal ».

De travailler le proche m’intéresse beaucoup, d’observer ce qui est proche et de l’intensifier. Je ne sais pas où vous serez demain est très lié à cette expérience locale : d’une certaine manière, ce film émane des ateliers que j’ai pu faire en prison. Je n’ai pas de projet très lointains, j’ai surtout voulu faire des films pour questionner des choses intimes et très proches. Ce film-là est aussi une manière de me demander à moi (à nous tous·tes mais à moi en premier lieu) à quel point je suis capable d’accepter ça, ce qui est en train de se passer. Je voulais que le film nous mette dans cette position-là aussi.

D. : Nous avons cette conversation dans le cadre d’un festival et il est vrai qu’à Débordements nous aimons bien ces moments où il est possible de penser les films en en regardant d’autres, alors je me demandais : est-ce qu’il y a une forme, un film qui t’a particulièrement intéressé cette année, qui a particulièrement résonné avec ce que tu fais ?

E. R. : J’en ai deux qui me reviennent immédiatement. Adieu sauvage de Sergio Guataquira Sarmiento, qui n’a rien à voir avec ce que je fais, on est dans un noir et blanc impeccable, mais il y a quelque chose d’une quête et d’un déplacement qui m’intéressent beaucoup. J’aime aussi beaucoup le film de Philippe de Jonckeere, Un café allongé à dormir debout, dont je me sens très proche alors qu’encore une fois, nos deux films n’ont rien à voir.

D. : Il y a la question de la santé.

E. R. : Je n’y avais même pas pensé ! Ce qui m’a intéressé en l’occurrence réside surtout dans la façon dont il réussit à nous plonger dans leur relation père-fils par le cinéma tout en nous faisant éprouver quelque chose de la relation au monde particulière qu’a Nathan, son fils autiste, notamment par tout un travail sur le son, sur le mouvement. Je pense que les films servent à ça : à se demander comment raconter sa relation à son fils, comment faire partager ce que c’est qu’être le père de ce garçon, dans ce que ça a de difficile et de totalement suspendu et magnifique. Ça m’a beaucoup marqué.

Malheureusement je n’ai pas pu voir autant de films que quand je suis spectateur. D’autant plus que j’acceptais toutes les propositions de médiation du Réel : je suis toujours très curieux de voir ce que différent·es spectateurices en pensent et d’en discuter avec elleux. Vendredi j’étais bouleversé après une journée avec des scolaires. Le matin, c’était une séance avec des lycéen·nes de plusieurs villes de banlieue parisienne, qui au début arrivent un peu soûlé·es, un vendredi matin, normal. Puis dès que Reem se met à parler, le silence se fait. Puis l’échange ensuite a été absolument génial. Et l’après-midi, avec mon monteur Gilles, on a répondu à un entretien mené par des jeunes de la mission locale de Paris, et c’était vraiment passionnant. Tout ça m’a vraiment touché, de voir que ça pouvait marcher.

D. : Il faut dire que Reem est particulièrement charismatique.

E. R. : Ça tient beaucoup à la présence de Reem en effet : sa voix, sa manière de parler, précise en toutes circonstances qui capte vraiment l’écoute – pour le coup, c’est une vraie puissance de cinéma. Et puis à son histoire à elle. Quand je fais un film, je me pose toujours la question de la légitimité et je me disais qu’il y avait d’autres personnes, plus engagées, plus investies qui pourrait parler bien mieux que moi de la question des exilé·es. Cette fois, je sentais qu’avec elle, grâce à cette relation, avec la possibilité d’accéder à cet endroit, il y avait peut-être moyen d’atteindre une complexité qui était autre et de montrer quelque chose qui n’avait peut-être pas encore été vue.

Images : Je ne sais pas où vous serez demain (Emmanuel Roy, 2023). Image : Jean Christophe Beauvallet, Emmanuel Roy / Son : Pierre Armand / Montage : Gilles Volta...

Autres images : La Part du feu (Emmanuel Roy, 2013)