Sambizanga, Sarah Maldoror

Il n’y a pas de pas perdus

Sarah Maldoror a fait un grand film et il faut en parler. La rétrospective qui lui était consacrée début avril aux cinémas du Centre Pompidou, et l’édition d’un coffret au mois de mars, nous donnent l’occasion de l’actualité. La cinéaste d’origine guadeloupéenne décédée en 2020, figure longtemps oubliée du cinéma pan-africain et des luttes anti-coloniales, a fait, avec Sambizanga (1972), un de ces films politiques qui ne sont pas seulement d’efficaces tracts animés. Bien mieux, au fil de l’épopée et au rythme du montage, Sambizanga procède d’une organisation : le film déploie ses personnages qui travaillent et qui marchent, qui se croisent puis se retrouvent pour organiser collectivement la résistance. Si bien qu’à lui seul, il semble constituer une organisation du peuple.

Sarah Maldoror, formée au réalisme socialiste à Moscou aux côtés d’Ousmane Sembène, sait faire du cinéma politique. Elle sait « éduquer » son public pour le déniaiser, provoquer en lui, par la maîtrise des pouvoirs de son art, les commotions morales nécessaires à la révolution anti-coloniale. C’est son ambition affichée depuis ses débuts au théâtre, avec sa troupe des « Griots », lorsqu’elle mettait en scène Les Nègres de Genet en 1958[11][11] « C’est la seule pièce que nous ayons pour le moment à notre disposition pour vous éduquer, pour essayer de traduire, à vos yeux, le ridicule de votre idée sur nous. » répondait-elle à Marguerite Duras dans France Observateur, le 20 février 1958.. Dans Sambizanga, son premier long métrage, elle poursuit cette première mission d’éducation et d’édification. En 1961, Domingos Xavier, un ouvrier-concasseur dans les chantiers de pierres de la brousse angolaise, est arrêté et torturé par la police coloniale. Maria, la vraie héroïne du film, omniprésente à l’écran, part à sa recherche, son bébé sur le dos, jusqu’à la capitale. Autour de cette ligne d’intrigue linéaire, simple et droite, Sarah Maldoror élabore ses lignes courbes, un ample système d’indices et de personnages secondaires qui font de Sambizanga un réseau de sens, d’abord prescriptif et pédagogique. Car le film veut « éduquer » en effet, et semble construit comme une journée d’école, motif en filigrane de l’intrigue (Zito et les autres enfants pauvres de Luanda ne vont pas en classe, ce que remarquent et regrettent les militants pour la Libération). Une journée avec ses moments de récréation (les petits jouent aux billes ou au ballon dans la rue ; les jeunes gens vont promener dans les champs pour conter fleurette) et ses moments de sérieux (le travail au chantier, les longues marches de Maria sous le soleil sévère).

Au début du film, première pierre de la catastrophe, Domingos Xavier fait passer en sous main un tract nationaliste à son collègue de chantier Timóteo, qui le lit à haute voix. Le plan séquence à cadre fixe, stase dans l’action, prend le temps de la lecture du long texte et de ses arguments, que l’ouvrier fait entendre dans leur intégralité à Domingos et aux spectateurs. Comme dans ses portraits documentaires, Aimé Césaire — Un homme, une terre (1977) notamment, où Césaire lit face caméra des extraits de sa Tragédie du roi Christophe, c’est d’abord par la lecture partagée que Sarah Maldoror veut éduquer, assumant un temps de soustraire à l’image en mouvement ses forces spectaculaires (l’immobilité de Domingos et de Timóteo le tract à la main ; l’immobilité d’Aimé Césaire le livre à la main) pour revenir à l’efficacité du seul texte. Le film s’ouvre à ce titre sur une longue épigraphe, pour expliciter le contexte historique et politique de l’Angola pré-révolutionnaire.

Sambizanga sans doute est pédagogique, démonstratif et même professoral (un vieil homme corrige doctement les gestes d’un plus jeune, installé à une table). Mais il n’est pas pour autant le simple déroulement d’un programme, politique ou narratif : il semble par lui-même, à travers le montage alterné et la multiplication des personnages autour du couple héroïque, constituer le peuple et la cité.

Sambizanga s’organise d’abord autour de déplacements. Tous ses personnages marchent tout le temps. Mais nulle « forme ballade » comme dans les films de la Nouvelle Vague et leurs flâneries urbaines, dont s’amusait Sarah Maldoror dans le téléfilm Un dessert pour Constance (1981), comédie qui décrit les tribulations parisiennes de deux éboueurs émigrés. Dans Sambizanga, chaque pas répond à une impérieuse nécessité, de Dondo (le village de Domingos et Maria) à Luanda (où Domingos est emprisonné) : il faut retrouver son mari, suivre une voiture à pied, avertir les camarades pour libérer Domingos. Toutes les marches semblent s’enchaîner par la force du montage alterné. Maria doit traverser la campagne pour gagner la capitale et retrouver le commissariat, cadrée dans des plans larges qui soulignent l’immensité des espaces à traverser avant d’espérer trouver un puits ou un bus. À la ville, le petit Zito quitte sa partie de billes pour repérer la plaque d’immatriculation du camion où Domingos est molesté, et court la répéter à un vieil homme de la résistance. Le vieux « n’a qu’une fesse » — les enfant surnomment ainsi le boiteux dans une comptine joyeuse — se met alors en chemin avec Zito, en traînant sa jambe aussi vite qu’il peut, pour rejoindre un petit ponton où pêchent et discutent des compagnons de lutte. C’est ainsi que la nouvelle se répand, dans une contre-propagande, pas à pas, au fil des variations de rythme (les foulées de course ou les claudications) qu’épouse le montage, tantôt vif, tantôt suspendu. C’est ainsi que Sarah Maldoror parvient à « exprimer le temps que l’on met à marcher[22][22] Le Monde, 27 avril 1973, p. 15 », comme elle le revendiquait à la sortie du film : même la promenade des jeunes amoureux participe au mouvement, quand se rencontrent et s’informent deux militants au bout d’un champ.

Par l’artifice du montage, tous semblent ainsi marcher du même pas (« Là où il va, je vais » dit Domingos d’un camarade blanc au début du film), dans un même groupe où tous les individus existent à la même hauteur, héros d’une séquence avant de revenir un temps après comme personnage secondaire. Comme Domingos dans sa ronde des prisonniers toujours recommencée, passant du premier au second plan dans la cour de la prison, avant de réapparaître et de disparaître, au rythme de la boucle et de ses co-détenus. Face à la marche forcée, la révolution s’organise, et l’intrigue, selon les principes du réalisme socialiste, assume sa téléologie révolutionnaire (le carton-titre de l’incipit place l’intrigue dans les prémisses directes de la guerre d’indépendance, déclenchée le 4 février 1961 par l’attaque de la prison de Sambizanga). Les enfants (Zito accompagne Maria, perdue dans la ville fourmillante), les vieillards, les mères, les jeunes femmes (l’une d’entre elles administre une gifle à un garçon trop présomptueux), les travailleurs, tous jouent leur rôle dans l’organisation de la lutte, et prennent place dans cette démocratie des personnages qu’organise le film. Face aux agents de Salazar (plusieurs plans et zooms sur son portrait officiel nous rappellent sans détour le visage de l’Estado Novo), tous répondent systématiquement à la violence de la police coloniale, notamment à travers le montage parallèle et les rappels indiciels. Pendant que Domingos est frappé dans le camion de police, les femmes de Dondo viennent consoler Maria et lui offrent des fruits. Alors qu’un tortionnaire frappe Domingos au sol, dans un brusque insert, une amie de Maria sort son sein d’un geste rapide, comme en miroir, pour allaiter le petit et prendre le relais de la mère épuisée. Tous les pas se rejoignent et se répondent, dans la séquence conclusive de la fête populaire, où les militants décident de continuer à danser malgré la mort de Domingos, et avant de prendre les armes : il n’y a pas de pas perdus dans Sambizanga, pas un plan de trop dans son organisation.

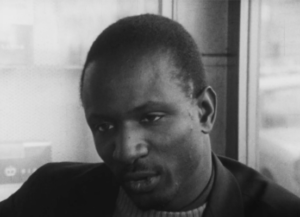

Sarah Maldoror érige un monument avec Sambizanga, un monument aux travailleurs et aux travailleuses du peuple angolais luttant pour sa libération. L’ouverture dans la carrière, lorsque Domingos fait ses premiers pas dans le film, ses épaules pleines de craie chargés de lourdes pierres, est l’image de cette ambition. Son apparition, en colosse musculeux, est celle d’une statue. Mais une statue en mouvement qui travaille la pierre, qui transporte et brise les blocs. Une statue qui semble se bâtir elle-même, prête à changer de base.

Scénario : Sarah Maldoror, Claude Agostini; Maurice Pons, Mário Pinto de Andrade, d'après le roman de Luandino Vieira, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier / Image : Claude Agostini / Montage : Georges Klotz

Durée : 1h39.

Sortie française en 1973, ressortie en DVD & Blu-ray (Carlotta Films) le 18 mars 2025.