FIDMarseille, 2025 (2/3)

D'un état l'autre

Le réel et ses miroirs, même

Dans One Power for All the Land (en sélection « Autres Joyaux »), Declan Clarke joue de l’homonymie anglaise du mot power, qui recoupe aussi bien la maîtrise que la jeune nation irlandaise a recouvrée de son île après en avoir bouté l’Empire Britannique en 1922 que l’énergie produite dans la toute nouvelle centrale hydroélectrique d’Ardnacrusha. Ce projet utopique empruntait à l’enthousiasme soviétique comme à son architecture. Dès la fin de la décennie 1920, un vaste complexe de béton aux formes modernistes et au débit exceptionnel voit le jour pour électrifier le pays. Monument de la période industrielle européenne, la centrale n’a pourtant suscité que peu d’images. C’est pour réparer cette injustice, et pour répondre à la commande de l’exposition du Museum of Modern Art de Dublin, que le cinéaste irlandais s’adonne rétrospectivement à l’exercice.

Par une sorte de mimétisme méthodologique qui déduirait la forme du film de son objet, Clarke s’imagine en documentariste constructiviste pour exposer la centrale dans une superbe pellicule Kodak noir et blanc (ces mêmes années, l’entreprise avait d’ailleurs fait construire à Dublin une Kodak House dans un style art déco). Dans la seconde partie du film, muette, mais cette fois tournée en couleur, c’est à la centrale elle-même de dicter sa symphonie.

Ce qui pourrait sembler un reenactment digne des heures glorieuses du productivisme soviétique se voit cependant doublé, comme dans les précédents films de Clarke, d’un questionnement plus troublé concernant l’insistance du communisme dans les sociétés postmodernes. Dans quelques plans interstitiels sur une scène entièrement tapissée de miroirs, se succèdent diverses figures – un buste de Marx en céramique, quelques formes géométriques, le cinéaste en costume d’époque aussi bien. Le perspectivisme offert par le polyptyque (le réel et ses trois reflets) met en exergue, à la façon cubiste, les potentialités inabouties du modernisme autant que ses devenirs insoupçonnés. Ce n’est sans doute pas pour rien que le film trouve sa place dans une trilogie à peine achevée et déjà diffractée, nommée la trilogie des promesses brisées.

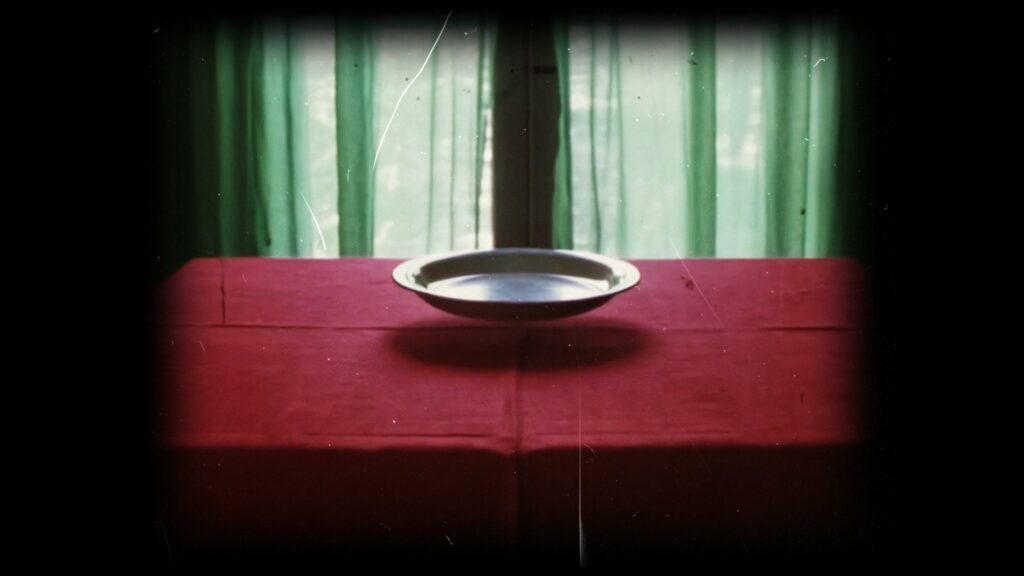

C’est aussi par le truchement de miroirs que se dessine l’interrogation ontologique et historique de Camilo Restrepo et Jorge Caballero dans 09/05/1982 (en compétition « Flash »). Leur court-métrage malicieux se donne d’abord comme un film de found footage, réalisé à partir d’archives d’une manifestation politique violemment mise au pas par un régime sanguinaire, quelque part dans un pays d’Amérique Latine, le 9 mai 1982. Si la date ne vous rappelle rien, n’accusez pas (ou pas trop longtemps) votre méconnaissance des événements révolutionnaires du continent. La date comme les images sont entièrement fictives : ces dernières sont même réalisées par une intelligence artificielle générative, qui ne se trahit que dans les derniers plans du film, ou certains objets se mettent subitement à léviter. Au milieu du court-métrage, la visite dans un magasin de miroirs suggérait pourtant déjà un questionnement sur la représentation et ses reflets trompeurs, mais aussi sur la diffraction de l’événement historique dans la mémoire collective, le « devenir du passé ».

Cette expérience de la fiction la plus complète n’est pas inutile pour discuter de l’influence qu’auront ces images dans l’avenir de la commémoration de l’histoire, et notamment de leur usage politique. Déjà, car le film marque une nouveauté (relative) dans l’effet de réel recherché par l’image générée : la vérisimilitude n’est plus seulement à chercher dans la réalité représentée, mais aussi dans la crédibilité du support médiatique. Si la chose n’est pas neuve, et a souvent donné lieu à falsification dans le cinéma de found footage, il est ici original que son style en vienne à contrefaire les manières même du cinéma argentique dit « expérimental » comme le flicker ou la discordance son-image.

Surtout, car l’usage d’une IA générative est aussi l’occasion de réinterroger cette tradition cinématographique, notoirement intéressée par la relation entre mot et image, entre concept (idéologique) et réalité (sensible). Quels repères pratiques doivent guider les artistes, maintenant que la création visuelle ne nécessite plus d’être filmée pour être visualisée ? Peuvent-ils et elles se satisfaire d’une image devenue cosa mentale intégrale pour évoquer l’histoire ? On sait désormais que la propagande politique peut se passer de la prise de vue pour produire ses images – il n’y a plus besoin que de les fonder sur une déclaration purement idéologique, qui ne cherche plus aucune épreuve de vérité dans la réalité[11][11] Il suffit pour s’en convaincre de se souvenir des déclarations pré-illustrées de Donald Trump concernant son projet d’une Riviera du Moyen-Orient sur les décombres de Gaza, ou bien des récents clips de campagne du parti d’extrême droite allemand Alternative für Deutschland qui générait la « réalité profonde » de l’immigration de masse à défaut d’avoir besoin de l’étayer de faits ou d’observations. Voir Roland Meyer, « Le ‘réalisme de plateforme’. L’intelligence artificielle générative et l’essor du contenu visuel générique », trad. Jean-François Caro, Transbordeur. Photographie histoire société, nᵒ 9, Macula, 2025, p. 20-31.. Les cinéastes semblent adresser le film comme une question à leurs pairs et au public : à quels ajustements faudra-t-il procéder pour que survive dans un tel contexte un cinéma critique – des archives, de l’histoire et de leurs conditions de lisibilité ?

Estados Generales (en compétition « Premier Film » cette année et passé par le FIDLab en 2021) de Mauricio Freyre est encore de ce genre de films ; plus classiquement, sa propre structure réflexive s’organise autour d’une symétrie centrale. La première partie, tournée dans un vieux fonds d’archive presque désaffecté du Jardin Botanique de Madrid, exhume les inventaires réalisés à l’époque de la colonisation espagnole de l’Amérique latine. Les boîtes d’archives manipulées par les conservateurs, souvent sans lieu ni date, témoignent d’une flore aussi foisonnante qu’indéchiffrable pour l’œil d’aujourd’hui. Freyre fait le pari que leur valeur scientifique dérisoire pour la recherche botanique contemporaine, qui lui permet un accès presque illimité, autorise paradoxalement l’ouverture de leur signification historique.

La seconde partie du long-métrage retourne au pays natal du cinéaste, le Pérou ; elle investigue un autre régime de la mise au pas de la nature : le système de la plantation. Si son histoire est déjà ancienne, et motive la visite d’anciens bâtiments de l’administration coloniale, l’attention de Freyre est peut-être encore davantage retenue par la condition contemporaine des récolteuses d’agrumes de la région. C’est lors de la visite du centre de tri automatisé des mandarines que l’ambition systématique du film apparaît d’autant plus nettement.

Car, au-delà de cette coupure spatio-temporelle, le film prétend surtout à une lecture en coupe que l’on pourrait qualifier de foucaldienne, raisonnant sur les ruptures et les continuités existant entre le système épistémologique de l’âge classique et celui de l’âge post-néo-colonial. Le premier âge était fondé sur la théorie des similitudes entre forme et essence, évoquée par un botaniste madrilène, et sur une politique de la connaissance opérant par l’inventaire du sensible à des fins classificatoires. Dans de telles coordonnées, voir est à ordonner ce que connaître est à gouverner, et le naturel se plie aux catégories historiques de l’entendement. Le film en donne au moins un exemple allégorique : une fougère, trop imposante pour être épinglée sur un carton d’archive, fut mise en kit sur trois panneaux.

Le second âge est moins l’opposé du premier qu’il en procède historiquement pour en adapter la logique. Dans cette nouvelle ère, la classification et l’accumulation primitive ont déjà eu lieu : l’époque est à la modification génétique, aux croisements et au brevetage des espèces de mandarines pour l’agrément des consommateurs internationaux. Dans l’usine, la hiérarchie néocoloniale recoupe la morphologie des fruits : pas de graines pour l’Europe, seulement une chair immaculée, tandis que le marché chinois tolère encore les imperfections. De même, la chasse aux esclaves rebelles, racontée par la voix off d’un guide, n’est plus que de l’histoire ancienne, tant la domination des multinationales implantées au Pérou s’affirme sans limite sur les travailleuses paupérisées. De ce point de vue, le film de Freyre dialogue avec les films de l’industrie alimentaire d’après la robotisation du Catalan Gerard Ortín Castellví (Agrilogistics, 2022 ; Bliss Point, 2024) ou avec ceux que Lukas Marxt a consacrés au travail agricole des sans-papiers mexicains en Californie (Imperial Valley, 2018 ; Valley Pride, 2023).

Estados Generales se tient donc à mi-chemin entre l’inventaire général du patrimoine botanique colonial et la convocation d’états généraux des peuples colonisés et de leur territoire – moins imaginés sur le modèle d’un « parlement des vivants » latourien que sur la base d’un décolonialisme radical (quoique non dénué d’un certain romantisme vitaliste). C’est sans doute ainsi qu’il faudrait comprendre le « départ de fiction » qui articule les deux espaces et qui imagine la fable d’une refécondation de la terre par un couple aperçu fugacement à plusieurs moments du film. Dans les derniers plans, une main récupère l’échantillon d’une graine momifiée (rappelant l’installation du cinéaste de 2023, Ghost Seed, issue du travail sur le même fonds d’archives) qu’un plan de la première partie lui avait envoyé. En l’enfouissant dans la terre avec un peu d’humidité, le film s’achève avec l’espoir de la voir refleurir sur la terre spoliée.

B. S.

Laver le linge sale.

Au FID, peu de films sélectionnés en compétition ressortent explicitement du cinéma direct, genre marginalisé au profit de gestes réflexifs, souvent stéréotypés. Il a fallu chercher dans la rétrospective consacrée aux cinéastes chiliens José Luis Sepúlveda et Carolina Adriazola pour en voir une occurrence. Dans Crónica de un comité (2014), le cinéma direct n’officie pas comme un simple réflexe documentaire ni comme la retranscription complaisante d’une parole figée. En suivant la famille de Manuel Gutiérrez, rassemblée en comité pour dénoncer le sort de leur petit frère abattu à 16 ans lors de la grève nationale d’août 2011, les cinéastes font des contradictions structurantes de ce petit groupe familial le nœud de leur démarche.

Étalé sur plusieurs années, le récit fait état du changement d’attitude constant du comité, c’est-à-dire de cette famille tout à coup propulsée dans l’action politique alors qu’elle s’évertue à dire que « Manuel n’était pas un militant ». Du jour au lendemain, ces personnes se retrouvent porte-voix d’une cause qui en agrège d’autres (le contrecoup des grèves de 2011, la dénonciation de la constitution de 1980, encore en vigueur malgré son écriture sous la dictature d’Augusto Pinochet). Issue des couches populaires de Santiago, religieuse mais non politisée, la famille Gutiérrez essaie de suivre une voie sinueuse pour obtenir réparations et justices pour Manuel : un coup, ceux-ci s’insèrent pleinement dans l’environnement militant chilien, d’un autre, ils s’en désolidarisent pour ne blâmer que le policier qui a assassiné leur fils.

Ces revirements ont une fonction stratégique, certes, mais prennent une pleine mesure au regard des conditions matérielles d’existence des Gutiérrez. Soumise à l’engagement pugnace de ses membres, à savoir une grande sœur dans un premier temps, puis d’un petit frère qui reprend le flambeau, la vie du comité évolue au gré de ceux qui le composent. En découle une situation paradoxale exprimée par le frère de Manuel : le drame que traverse la famille Gutiérrez a amélioré leur situation. Ceux-ci se voient relogés par la mairie de Santiago, soutenus par l’Église et rendus populaires par les réseaux sociaux, une situation dont profite le frère Gutiérrez, dont la paraplégie freine les aspirations.

Si ces contradictions se révèlent corrélées aux conditions matérielles, c’est que José Luis Sepúlveda et Carolina Adriazola font le pari de la durée, en suivant sur plusieurs années l’enlisement de la lutte du Comité Manuel Gutiérrez jusqu’à sa répression par la police lors d’une manifestation dans les rues de Santiago. Le film se fait chronique, certes, mais aussi tissu composite de scènes déroulant progressivement les problèmes structurels de ses personnages. Cette confiance accordée au cinéma direct dépasse la simple mise au jour des contradictions de la famille Gutiérrez ou bien de celles du Chili : elle consiste à rompre radicalement avec une posture idéaliste pour s’enfoncer dans la chair du réel. C’est pourquoi le film, tourné en numérique basse définition, s’appuie sur des éclairages naturels de faible intensité, souvent à contre-jour et une caméra portée. Sepúlveda et Adriazola cherchent certes une subjectivité – celle de cette famille –, comme l’indique une première séquence tournée dans l’habitacle d’une voiture, mais aussi une certaine laideur, une impureté politique et esthétique. Ni béat, ni béatifiant, Cronica de un comité est la lente élucidation de la lutte d’individus ordinaires, ceux qui ont parfois les mains sales de la lutte.

Faire illusion

Chameleon Street (1989) c’est une voix, une voix omniprésente, qui englobe tout de la voix-off aux dialogues. Elle est celle de Doug Street, un escroc et mythomane qui a réellement sévi dans les rues de Detroit, incarné par le réalisateur lui-même, Wendell B. Harris Jr., cinéaste Africain-Américain, qui apparaît ici pour la première et la dernière fois devant et derrière la caméra. Une voix tue, donc – pour ne pas dire silenciée – par l’échec de production d’un second film à Hollywood en dépit de la caution, artistique et financière, de Spike Lee et malgré son Grand Prix au Festival de Sundance en 1990. Mais une voix explosive, spectaculaire, portée par ce personnage dont la langue excessive et manipulatrice rappelle celle d’Humbert Humbert s’additionne ce sens magnifique du déguisement et du retournement de situation propres à Andrew Wyke et Milo Tindle dans Le Limier.

C’est que cette voix offre à celui qui la détient la possibilité de naviguer entre des mondes inaccessibles, plus précisément, de faire illusion dans des contextes où l’on est censé repérer les imposteurs. Lorsque Doug se retrouve chirurgien-chef d’un hôpital public en présentant un curriculum vitae falsifié, on pourrait croire que son inexpérience éclaterait au grand jour au moment où celui-ci dirige sa première opération : que nenni, il se voit félicité pour ses méthodes. Toute la drôlerie du film réside dans la façon dont Doug excelle dans des contextes où son incompétence devrait le compromettre. À cela s’ajoute que certaines de ses escroqueries le rendent célèbre dans tout Detroit, mais qu’il parvient tout de même à commettre d’autres méfaits – comme si l’ascension sociale aux États-Unis n’était qu’affaire d’ethos.

Comme toute bonne success story, Doug Street ne part de rien : un emploi banal à la solde de son père dans lequel il végète pendant des années. Pour s’extraire de ce quotidien morne, il décide de s’immiscer dans les classes dirigeantes comme pour se divertir : il dégage rarement un quelconque bénéfice pécuniaire de ses escroqueries, comme si le rang importait plus que l’argent. À chaque fois, Doug met la barre haut : il prétend être diplômé d’Harvard pour devenir chirurgien pour prendre l’ascendant sur ses interlocuteurs. Toutefois, il se dessine en creux une description du racisme aux États-Unis : pour gagner en légitimité dans une université de la Ivy League, Doug prétend venir des Antilles françaises et s’essaie à parler dans un français de manuels scolaires comme si un Antillais se fondait mieux dans le décor qu’un Africain-Américain des quartiers pauvres de Detroit. Wendell B. Harris Jr met ainsi en regard le parcours de Doug et celui de ses frères de condition, pour souligner l’exceptionnalité de son statut : c’est dans le monde des Blancs qu’il se fraie un chemin, un monde auquel il n’a pas accès.

Ce récit, linéaire en apparence, est narré de façon fragmentaire, revenant systématiquement à la prison dans laquelle Doug se livre à un psychologue. La magnificence du personnage de fiction naît de ce récit et, en parallèle, il apparaît de façon plus minable, particulièrement auprès des femmes. Adultérin notoire, l’escroc ne cesse de se lasser des femmes qu’il côtoie, d’être dégoûté par le corps de ces amantes qu’il trouvait jadis splendide. C’est pour fuir sa seconde épouse qu’il se réfugie à Yale, rencontrant là une princesse kenyane qu’il répudie aussi. Il n’est pas étonnant que Spike Lee ait soutenu Wendell B. Harris Jr. tant l’on retrouve les problématiques au cœur de Malcolm X ou Jungle Fever : la fuite en avant des hommes noirs aliénés jusqu’à leurs relations aux femmes par la blanchité. En ce sens, l’envers du parcours de Doug se traduit par une violence exercée à l’égard de ses compagnes, une répudiation des femmes noires.

Programmé au FID dans la sélection « Autres Joyaux », Chameleon Street dénote. Il s’agit là d’un film indépendant, certes, mais peu innovateur sur le plan formel et très américain dans son sens du storytelling (car c’est bien de cela qu’il s’agit). Il est cependant porteur d’une nouveauté et d’une radicalité à une époque où les réalisateurs africains-américains ne pouvaient se frayer un chemin que dans des circuits marginaux, assurés de tourner par une structure de production autonome – Spike Lee a rapidement créé sa propre société de production 40 acres and a mule pour garder son autonomie vis-à-vis des studios. Chameleon Street a quelque chose d’un rêve de cinéma qui entre en contradiction avec les premières œuvres d’une avant-garde bien sage en compétition. Wendell B. Harris Jr. a compris que réaliser un (premier) film n’est pas donné et prend cette chance avec sérieux sans s’assagir ni se soumettre aux normes de l’industrie car il n’oublie pas que, à l’instar des espaces dans lesquels Doug évolue, le cinéma est un champ clos sur lui-même et qu’il n’y a comme choix que d’impressionner ou de faire illusion pour y pénétrer.

E. H.