Depuis nulle part

Un cinéma springsteenien

Après Bob Dylan, c’est à Bruce Springsteen de voir, de son vivant, son propre embaumement biofilmique. Autre esprit, autre période, autre importance cependant : Deliver me from nowhere aborde une période certes légendaire mais moins spectaculaire que le fameux « passage à l’électrique » de Dylan, en l’occurrence la période d’introspection qui a poussé Springsteen à enregistrer son album le plus sobre : Nebraska. Deliver me from nowhere, qui emprunte d’ailleurs son titre à la chanson State Trooper, est manifestement un film d’un autre calibre que A Complete Unknown, plus modeste : Scott Cooper et Jeremy Allen White sont des personnalités moins en vues, à Hollywood, que James Mangold et Timothée Chalamet – le film sur Dylan est un blockbuster, Deliver me from nowhere qu’un film dramatique, un peu plus que moyen, un peu moins que grand.

Deux cinéastes qui correspondent d’ailleurs un peu à leur sujet. Mangold, chez qui la critique a parfois cru déceler un néoclassique, souvent décevant dans son maniérisme, avait déjà réalisé un biopic de musicien, Walk the line (2005), avec Joaquin Phoenix dans le rôle de Johnny Cash. Cooper est à peine un cinéaste, auteur de séries B anachroniques (des westerns, des films de poursuite, soit ce qu’on ne voit presque plus à Hollywood), peut-être déjà springsteeniennes dans leurs thèmes (Amérique profonde contre métropoles, supériorité morale contre bassesse politique…), et s’il a déjà réalisé un film de musicien, c’était Crazy Heart (2009), film dramatique sur un musicien fictif, où Jeff Bridges incarnait un chanteur de folk vieillissant – ce qu’il n’a jamais vraiment eu l’occasion d’être, sa carrière de musicien ayant toujours été à la fois confidentielle (il est beaucoup plus connu comme acteur) et réussie (son succès comme acteur lui a garanti un certain succès comme musicien). Cooper, en réalisant le premier biopic d’un musicien légendaire, est presque au-dessus de sa mesure, c’est sans doute pourquoi il s’attarde sur cette période peu spectaculaire.

Premier biopic, mais sûrement pas le premier film à cueillir au passage la figure de Springsteen, personnage essentiel de la « culture américaine » de la seconde moitié du XXe siècle, auteur d’un répertoire figé dans l’histoire : Born in the U.S.A. et Born to run bien sûr, mais aussi Dancing in the dark, Streets of Philadelphia, The River et tant d’autres… Des chansons qui se sont retrouvées dans tout un tas de films (on ne saurait être exhaustif, aussi a-t-on choisi les exemples qui nous ont semblé les plus significatifs) – principalement américains, car Springsteen est un personnage qui a d’abord façonné une certaine vision de l’identité américaine.

Or cette Amérique n’est pas si simple à définir : à la fois populaire et intellectuelle, fantasmatiquement rurale mais très liée à New York, profondément ouvriériste, elle semble un peu disparue – comme la contre-culture contestataire à laquelle Dylan a appartenu avant de la quitter, ce que raconte bien A Complete Unknown. Springsteen se pose aujourd’hui régulièrement comme opposant à Donald Trump, mais la contre-proposition populaire qu’il a incarnée semble difficile à recomposer : il n’a plus vraiment sa place dans les « guerres culturelles », son corpus est resté dans le souvenir d’un monde d’avant les années 2000 – c’est son charme suranné, c’est aussi ce qui l’a empêché de se renouveler. En analysant quelques films (beaucoup sont médiocres) et scènes marquées par les chansons de Bruce Springsteen (parfois très belles, y compris dans ces mauvais films), nous espérons que cet art springsteenien ressortira en creux – avec ses paradoxes, ses apories, mais aussi sa puissance et son originalité.

Peut-on parler de cinéma « springsteenien » dès lors qu’un film reflète cette identité ? Peut-être, mais pas seulement ; ce serait aussi un cinéma qui toucherait à la tension très forte de ses chansons, entre la fiction et la poésie. Une des nombreuses différences entre Springsteen et Dylan, c’est justement cela : un rapport à la fiction, au récit, qui le différencie de l’esprit de la chanson folk si cher au second, malgré les nombreuses torsions qu’il y apportera. Springsteen ne parle pas de la même Amérique (il raconte celle des « cols bleus »), mais surtout il n’en parle pas de la même manière. Les albums de Dylan sont des recueils de poèmes, ceux de Springsteen des recueils de nouvelles, des chroniques d’anecdotes. On connaît ces thèmes (fuite vers la grande ville, solitude, abnégation populaire et frustration sociale), toujours incarnés par des figures croquées en quelques traits, des personnages nommés, décrits comme des fulgurances. Et certains films, dans leur manière de raconter un personnage, de tracer un récit, de parcourir une vie, l’ont compris. Partons à leur recherche.

*

Bruce Springsteen n’apparaît que dans un film de fiction, High Fidelity (2000) de Stephen Frears, comédie ayant pris un sacré coup de vieux [11][11] Et d’ailleurs réactualisée par un remake sous forme de série de 2020 portant le même titre, avec Zoé Kravitz dans le rôle principal., où il interprète son propre rôle sous la forme d’une sorte d’ami imaginaire du personnage principal, l’encourageant dans sa misogynie et son arrogance masculine – lecture possible et très faible de l’œuvre du musicien, virile certes, mais profondément ambivalente. On peut s’étonner, d’ailleurs, qu’un tel snob (le mot est prononcé dans le film) mette au cœur de son goût la musique de Springsteen – et surtout The River, que le médiocre personnage principal écoute le coeur brisé ; ce n’est pourtant pas une chanson de rupture. L’apparition de Springsteen, étonnamment, ne pousse pas le film à porter une attention particulière à la chanson, à soigner la mise en scène de son écoute : High Fidelity est pensé du début à la fin comme une playlist permanente, un fond sonore esthétisant, et jamais comme une de ces mixtapes magnifiques dont le héros dit qu’il a le secret ; pas de subtilité dans l’enchaînement des scènes, pas de subtilité dans la construction dramatique, rien qu’une certitude hautaine – virile, sans doute (ce que Springsteen sait être, mais aussi ne pas être).

Un autre film, encore plus mauvais, met la figure du Boss au cœur de son récit : Blinded by the Light (2019), film inspiré par la vie de l’écrivain et critique musical anglais d’origine pakistanaise Sarfraz Manzoor, dont le parcours de vie a été marqué par sa découverte adolescente de la musique de Springsteen. Coming of age mièvre, le film montre au moins, par la négative, la beauté de la musique de Springsteen : sa seule qualité est de faire entendre The River, Hungry Heart ou Thunder Road – uniquement les chansons les plus célèbres d’ailleurs. Elles accompagnent la jeunesse du personnage principal, leurs paroles s’inscrivant à l’écran, usage déjà tellement daté en 2019 ; on comprend que l’idée du metteur en scène est de faire rimer les thèmes springsteeniens avec cette jeunesse anglaise, le désir de quitter la petite banlieue pavillonnaire trouvant du carburant dans le désir springsteenien de quitter le New Jersey. Mais tout cela est plaqué, et surtout constant, incessant, univoque ; c’est tout ce que le film a à offrir. Or cette rime est déjà la vraie vie de Manzoor, et redouble un sentiment que contient déjà la musique de Springsteen, qui, justement, revendique une part d’universalité. Rare exemple de film complètement superflu.

Certains films, au contraire, trouvent leur salut grâce à Springsteen. C’est en partie le cas de Cop Land (1997) de James Mangold, soit le film springsteenien de celui qui a réalisé, 25 ans plus tard, un film dylanien. Cop Land dépeint la corruption qui ronge une petite ville du New Jersey peuplée de policiers new-yorkais. Le shérif à moitié sourd, un personnage typiquement « à la Springsteen » incarné par Sylvester Stallone, écoute à plusieurs reprises, chez lui, des chansons tirées de l’album The River. Par deux fois, dans une scène d’introspection puis dans une scène d’amour, on voit un gros plan sur le disque vinyle qui tourne, où la musique nourrit un moment de réalité dans la vie du personnage. Dans Blinded by the Light aussi, le personnage principal trouvait dans les chansons de Springsteen une énergie vitale qui lui permettait de changer sa vie, mais c’était d’une manière bien plus systématique et trop mécanique : ici cette nourriture intérieure se laisse deviner.

Palombella Rossa (1989), très grand film ressorti récemment, n’a sûrement pas besoin d’être sauvé, et d’ailleurs son usage de I’m on fire de Bruce Springsteen se fait d’une manière beaucoup plus légère, solennelle, presque anecdotique (comme presque toutes les scènes de ce film pensé comme une succession de saynètes fragmentées, de trous d’air fulgurants). C’est d’ailleurs un des rares films européens de ce corpus springsteenien ; rien d’étonnant lorsqu’on s’intéresse aux films de Nanni Moretti, qui a si souvent employé, avec brio, des chansons du répertoire pop anglo-saxon, de Leonard Cohen à Brian Eno. Manière paradoxale mais adéquate pour être à la hauteur de Bruce Springsteen, de s’en sortir avec lui : prendre son plus grand tube, et le prendre cependant comme une extériorité momentanée.

*

Deux long-métrages sont directement basés sur des chansons de Bruce Springsteen. Tout d’abord Thunder Road (2018), comédie indépendante de Jim Cummings, étirement d’un court-métrage du même nom (2016), les deux films étant axés autour d’une fameuse chanson éponyme de Springsteen – la première de Born to Run (1975), qui, dans son romantisme endiablé, annonce bien la couleur.

Dans le court-métrage, consistant en un seul plan d’environ 13 minutes, un flic interprété par Cummings participe, très ému, à l’enterrement de sa mère, une femme dont il loue la générosité, une fan de Bruce Springsteen – « She loved him so much », dit-il en pleurant. Il finit alors par lancer, sur un petit lecteur CD, la chanson de Springsteen, qu’il se propose de chanter, et sur laquelle il danse une chorégraphie plutôt ridicule (sa mère, dit-il, dirigeait l’école de danse locale). Le spectacle est de courte durée : avant même la fin de la chanson, sa fille court vers lui, probablement pour l’empêcher de se ridiculiser plus longtemps. Il est alors invité à s’asseoir, et s’exécute, au fond de la salle, et continue à pleurer. Le long-métrage s’ouvre sur la même scène, tournée elle aussi en un seul plan, mais cette fois le lecteur CD ne fonctionne pas : il lui faudra danser dans le silence de l’église, ou plutôt esquisser quelques pas, avant de s’effondrer sur un des bancs de l’église. Le film débute alors, et une question se pose : quand viendra, enfin, la chanson citée ? Jamais. La musique, très discrète tout au long du film, prend le dessus dans la scène finale, qui se fond dans le générique de fin : ce n’est pas Thunder Road cependant, mais Casse-noisettes de Tchaïkovski, que le héros va voir représenté avec sa fille. Dans un fondu enchaîné, ces images se fondent avec celles de la danse inaugurale du film, exécutée jusqu’au bout cette fois, les images des danseuses se fondant avec celle du père dansant à travers l’église.

Thunder Road, cependant, réapparaît bien à la fin du film, mais de manière détournée. Alors que Jim, le personnage principal, vient de découvrir le corps sans vie de son ex-femme et explique à sa fille qu’il va désormais s’occuper d’elle, envisageant de quitter le voisinage glauque et abandonné dans lequel ils vivent, il réalise : « Oh God, it’s the song ». Autrement dit, ce qu’il raconte à sa fille correspond au thème de la chanson de Bruce Springsteen, qu’il évoquait déjà lors de l’enterrement au début du film : ce thème typiquement springsteenien du départ de la petite ville provinciale, de la fuite de la misère, pour chercher une vie meilleure dans la grande ville.

Ce qui est beau, dans cette scène, c’est que la chanson interdite, inentendue, revient par une porte détournée et un angle imprévisible. Alors que l’on y pense plus, le spectateur comme les personnages, elle revient au coin de la route, son sens d’ailleurs complètement transformé – ou plutôt, elle revient dans son sens plein, c’est à dire plus universel qu’il n’en a l’air. Que si ses paroles semble plutôt parler d’une histoire d’amour entre un jeune garçon et une jeune femme, l’équivoque de l’anglais lui permet aussi de parler d’un père et de sa fille – et même de faire remonter le personnage à sa propre enfance et à sa relation avec sa mère, car il réalise aussi qu’il a « déjà eu cette conversation », c’est-à-dire que la chanson de Springsteen que sa mère a re-vécu avec lui, il la re-vit à son tour. Film d’amour springsteenien véritable, qui rappelle bien la manière avec laquelle ses chansons peuvent hanter une vie.

*

Un autre film est construit à partir d’une chanson de Bruce Springsteen, mais d’une manière bien différente : The Indian Runner (1991), premier film réalisé par Sean Penn. Il s’agit d’un des rares exemples de film de fiction dont le scénario est basé sur le récit raconté par une chanson, en l’occurrence Highway Patrolman, tirée de l’album Nebraska (1982) – « inspiré par la chanson », dit le générique. Et en effet, du récit très brièvement croqué par Springsteen, qui contient tout de même les noms des principaux personnages et l’essentiel des relations qu’ils entretiennent (les premiers mots de la chanson sont en effet « My name is Joe Roberts » ; le refrain se termine sur les mots « I got a brother named Frankie / And Frankie ain’t no good »), Sean Penn a tiré un scénario, finalement plein d’inventions et de thématiques fort éloignées de la chanson de Springsteen – notamment ce « messager indien » qui donne son titre au film.

Le tragique de The Indian Runner, film assez moyen, s’éloigne finalement de la tristesse springsteenienne. Springsteen, s’il est l’auteur de chansons, est surtout l’auteur d’albums : c’est dans la totalité que son génie s’affirme, dans cette manière de croquer non pas un ou deux personnages, mais une constellation, chanson après chanson – des figures qui sont toujours un peu les mêmes (souvent des flics, des cols bleus, des amoureux et amoureuses déçu·e·s) mais toujours un peu différents. Dans The Indian Runner comme dans Thunder Road, on n’entend jamais la chanson de Springsteen, mais même si le film joue avec des éléments de sa poétique, il échoue cette fois à donner une existence à l’esprit springsteenien ; il aurait peut-être fallu que, plutôt que de tirer quelques noms et quelques détails d’une chanson, Penn adapte Nebraska dans son ensemble (et il y aurait de quoi : State Trooper ou Johnny 99 pourraient tout aussi bien faire office de squelette pour le scénario d’un film américain). Dans l’état, il est à la fois trop proche (le trivial du récit de Springsteen le limite) et trop loin (les inventions que Penn raccroche à l’embryon de récit ne sont pas des plus réussies).

The Crossing Guard (1995), le film suivant de Sean Penn, est à la limite plus « springsteenien ». En premier lieu car son générique de début défile au son d’une chanson inédite, intitulée Missing ; mais son récit pourrait être celui d’une chanson de Springsteen. C’est d’ailleurs un film parfois maladroit, assez moyen lui aussi, mais qui tire sa beauté de cette magnifique trame : l’histoire d’un père de famille (interprété par Jack Nicholson, complètement dans ses clous) dévasté par la mort de sa fille qui décide, quand le meurtrier sort de prison, d’aller à sa rencontre pour le tuer. Le film se passe sur quelques jours, ceux où le père, après avoir échoué à commettre le crime une première fois, laisse trois jours de répits au pauvre repris de justice. Alors le père erre, boit, revoit ses proches ; et la future victime, de toute façon dévastée par la culpabilité, fait de même, en attendant la mort promise. Beau sujet, beau film sans plus ; récit qui semble tiré d’un album perdu de Bruce Springsteen, plein de détails qu’il aurait pu inventer : la scène où il rêve de l’accident de voiture qui a tué sa fille, et d’un agent de circulation – le « crossing guard » éponyme – pourrait être un refrain. Idem concernant Dead Man Walking (1995 également), que Penn ne réalise pas mais dans lequel il joue (le film est d’ailleurs mis en scène par un autre acteur-réalisateur : Tim Robbins) et où l’on entend une chanson inédite de Springsteen, qui porte cette fois le titre du film. Sean Penn interprète un détenu raciste et violent, condamné à mort pour un crime qu’il n’a pas tout à fait commis, qui demande de l’aide auprès d’une communauté religieuse, et reçoit celle d’une nonne interprétée par Susan Sarandon. Le film s’attarde étonnamment sur les détails de son rapport à la culpabilité et la tenue de son implication dans ce crime atroce : on rêverait que le film s’en foute, car manifestement ce n’est pas vraiment ça son objet, puisqu’il s’attarde à la fin sur la relation de ces deux personnages, qui vivent la seule forme d’amour possible dans leurs situations respectives (condamnation à mort qui ne pourra qu’être transformée en condamnation à mort pour l’un ; vœu de chasteté pour l’autre). De ces films explicitement springsteeniens, on voit flotter une certaine image : l’importance de la police, des voitures, des bars, du travail ; d’une culture américaine tellement transparente et omniprésente qu’elle en est invisible, que l’œuvre, elle-même classique et souvent sans grandiloquence particulière, fait d’autant plus ressortir.

*

Si Springsteen a également écrit des chansons originales pour le pompeux The Wrestler (2006) et, d’une manière beaucoup plus anecdotique, pour la comédie romantique She Came to Me (2023), sa bande-originale la plus célèbre est celle écrite pour Philadelphia (1993) de Jonathan Demme, Streets of Philadelphia. Le film s’ouvre sur cette chanson évoquant la marche solitaire d’un homme meurtri dans les rues de la ville éponyme, filmées longuement, des quartiers riches aux quartiers pauvres, tout au long du générique ; elle contient, métaphoriquement, tout le film de Demme, qui repose sur une alliance entre des personnages opposés au nom d’un idéal commun. Joseph Miller (Denzel Washington), l’avocat qui défend Andrew Beckett (Tom Hanks), l’explicite, étonnamment, en disant qu’il fait valoir la loi contre ses propres convictions, pleines de préjugés homophobes qu’il ne renie jamais vraiment. C’est aussi ça, l’idéal Springsteenien : faire valoir l’union sur le commun plutôt que les différences, idéal démocratique américain par excellence. La chanson revient, un instant, dans une autre scène du film, comme un leitmotif qui accompagne ce constat fait par le personnage de Denzel Washington : ce qui fait précisément de lui un homme de loi, ce n’est pas de faire ce qu’il juge bon, mais d’agir contre sa morale personnelle, simplement au nom de la loi. Pur film procédural judiciaire, donc ; on sait que le film de procès est un genre fondamental aux Etats-Unis, que tous les grands cinéastes s’y sont pliés et que ces scènes de tribunal participent à une sorte d’édification populaire par le cinéma.

Philadelphia est, par ailleurs, un film hautement musical : Q Lazzarus, l’interprète de Goodbye Horses, chanson entendue dans le Silence des agneaux du même cinéaste, interprète une reprise de Heaven des Talking Heads [22][22] Demme a aussi réalisé Stop Making Sense (1984), captation d’un concert des Talking Heads. dans une scène de fête ; les personnages écoutent et commentent, dans une scène centrale, un aria de Maria Callas ; on y entend des chansons de Sade ou de Peter Gabriel ; et surtout un autre grand auteur-compositeur américain (canadien en l’occurrence) a composé une chanson pour ce film : Neil Young, dont le titre Philadelphia sert de bande sonore au générique de fin. C’est, cette fois, une chanson d’amour et de mort, qui évoque également la possibilité de l’oubli de son prochain, et la fraternité qui devrait pousser à lui tendre la main. Mais la chanson de Neil Young est une chanson d’amour, celle de Springsteen un chant de courage populaire ; l’énergie respective des deux rockstars s’y voit résumée.

*

Un cinéaste est plus springsteenien que les autres. Il s’agit de John Sayles, cinéaste américain indépendant, peu connu en France (une rétrospective de son œuvre s’est tenue en 2022 à la Cinémathèque Française), également romancier, dont les « films » les plus vus sont probablement les quelques clips qu’il a réalisés pour Bruce Springsteen. Mais avant cette connexion explicite, l’œuvre de Sayles rebondit aisément sur celle de Springsteeen : nés à un an d’écart, auteurs d’une œuvre populaire voire populiste, ancrés dans une identité américaine comme une promesse de liberté non tenue, leur correspondance saute aux yeux.

Le premier lien explicite entre les deux artistes est d’ailleurs antérieur à la réalisation de ces trois clips, tous les trois issus de l’album Born in the U.S.A. (celui du morceau éponyme, mais aussi ceux de I’m on Fire et de Glory Days). Baby It’s You (1983), son troisième long-métrage, sorte de teenage movie obsédé par la musique des années 60, est anachroniquement hanté par les chansons de Springsteen. Bien que son titre soit tiré d’une chanson de The Shirelles (reprise plus tard par les Beatles) et qu’on y parle sans cesse de Sinatra, le film est scandé de chansons de Springsteen et semble se dérouler dans l’une d’elle.

Quand John Sayles réalise ce film, Springsteen est sur le point d’atteindre le sommet de sa carrière ; il sort d’une retraite, celle racontée dans Deliver me from nowhere, celle de Nebraska. Baby it’s you accompagne ce mouvement de mise en retrait et de premier regard rétrospectif : plutôt qu’un blockbuster, c’est ce modeste film indépendant qui sera le premier à accueillir ses chansons, un petit film de lycée, sobre et très bien mis en scène. Une sorte de version réussie de Blinded by the light, où la vie de lycée, racontée avec autant de clichés, n’est pas sauvée du désintérêt par ses chansons, mais révélée dans sa plus simple beauté par elles.

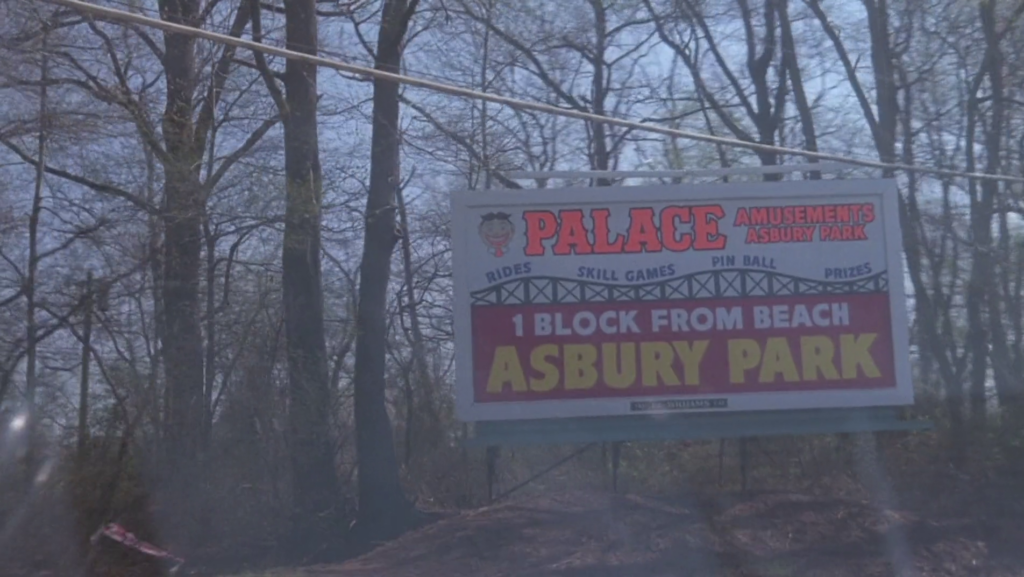

C’est un film à son image, dont la première partie se déroule dans son New Jersey natal – on voit quelque part un panneau indiquant le fameux Asbury Park – filmé comme un décor de carton-pâte daté, où les conventions sociales et narratives vont de pair. Puis les personnages, comme dans tant de chansons de Springsteen, fuient ce monde fermé pour réaliser mélancoliquement leurs rêves : le jeune couple du film se sépare. Le garçon rêve de devenir chanteur mais est condamné à faire du playback sur des vieux tubes pour des retraités en Floride ; la jeune fille rentre à l’Université, ne se sent à sa place nulle part – sur le campus, on écoute le Velvet Underground et autres groupes de rock psychédélique, et on se moque de Sinatra. Ils se retrouvent in extremis, à la fin de cette première année, pour danser sur un vieux slow, mais le mal est fait : ils ont payé le prix de cette extraction de la médiocre province natale.

Le film a donc une thèse : que Springsteen est un entre-deux, héritier des musiques américaines populaires des années 60, les productions de Phil Spector et les crooners sirupeux, contemporains mais vieillissants dans le récit du film, en passant à côté du rock psychédélique new yorkais et anglais qui le remplacera. Springsteen se fond dans cette Amérique sans faire vraiment partie du décor ; ses chansons, anachroniques dans ce film qui se déroule en 1967 (Springsteen commence sa carrière au début des années 70) sont entre les deux univers musicaux, elles ne font pas tâche, mais elles sont aussi ailleurs – entre les frontières des Etats qui composent cette fédération (on voit le héros les traverser en voiture du Sud au Nord dans la dernière partie du film) peut-être, car Springsteen vient du New Jersey mais n’est de nulle part – pas du Nebraska, pas de New York, ni de la côte Est ni de la côte Ouest, mais de l’Amérique certainement.

Et c’est aussi le cas de Sayles : né à New York, son cinéma a exploré tous les Etats-Unis, ses grandes villes et ses campagnes, ses histoires méconnues ; si un certain nombre de ses films se déroule dans le New Jersey, il a souvent filmé les Etats du Sud : Matewan (1987) raconte les luttes des mineurs du Sud et la très violente répression antisyndicale qu’ils ont subi, Lone Star (1996) est une exploration archéologique des violences raciales au Texas, etc. Un de ses plus beaux films, Limbo (1999), se déroule à l’extrémité inverse du territoire étasunien : en Alaska. Un film qui contient aussi une des plus belles utilisations de chanson de Springsteen au cinéma.

Limbo est un film étonnant, se déroulant dans une petite ville d’Alaska vivant principalement de la pêche. On y suit de nombreux personnages reliés les uns aux autres, sans que l’on puisse vraiment décrire quel est son centre ; dans sa deuxième partie, le film se concentre sur la relation entre un professeur (interprété par David Strathairn, un des acteurs fétiches de Sayles), une chanteuse itinérante (Mary Elisabeth Mastrantonio, chanteuse et actrice), et sa fille. Les trois personnages, au milieu du film, décident en effet de passer quelques jours sur un voilier, le long des lacs et des rivières de l’Alaska. La gravité sociale du film, qui s’est attardé sur les difficultés sociales des protagonistes et de la région, est alors mise de côté : le navire prend la mer, et, symboliquement, les personnages se détachent du contexte social qui les paralysait (donner une consistance filmique à ces régions ouvrières et populaires est le geste profond de Sayles). Le film, par la suite, prend cependant un autre tournant, basculant du côté du thriller ou du film de survie, quand les personnages, témoins d’un crime, seront coincés sur une île et forcés de se cacher plusieurs jours. Il se conclut sur une scène ambiguë, où la mise en scène fait tout pour maintenir l’ambiguité : les personnages seront-ils sauvés, ou condamnés ? Un moment de stase, de tension inachevée, qui s’achève par une chose rare et si belle, un fondu au blanc. Dans ce blanc impossible de savoir si les personnages seront libérés des limbes éponymes, ils y sont maintenus jusqu’au seuil du film, laissés au bord du vide.

Vient alors une chanson inédite de Springsteen, nommée Lift Me Up. On ne reconnaît pas immédiatement le style de Springsteen, mais surtout on ne reconnaît pas sa voix : perchée dans des notes bien plus hautes que d’habitude, presque sifflée, cette ballade détonne dans son œuvre : elle ne ressemble pas à ses grandes chansons, et pas même aux albums mineurs enregistrés après les années 80. Chanson unique dans l’œuvre, interprétation sublime à une période où Springsteen a plutôt perdu l’inspiration, je ne peux que l’interpréter comme une sorte de remerciement envers Sayles : c’est un cadeau, un don d’admirateur, adressé à un cinéaste qui aura prolongé, dans une autre discipline artistique, son regard sur l’Amérique. Comme si Springsteen, le temps d’un film et d’une chanson, était surpassé par un artiste de la même trempe ; comme si Sayles était déjà tellement springsteenien que, pour une chanson, Springsteen pouvait se permettre de ne plus l’être, lui qui, après les années 80, s’est tellement enfermé dans une caricature de lui-même. Sayles, qui fait là un de ses films les plus aériens, étranges et originaux, y révèle sa poésie, et fait découvrir un autre Springsteen, qui n’existe dans aucune autre chanson, dans aucun autre album : les deux artistes s’y font mutuellement le don de leur poésie. Il fallait pour cela un cinéaste déjà springsteenien.