L’Arbre de la connaissance, Eugene Green

La zone Green

« Au seuil du monde inexploré rayonnaient les statues des dieux, et je ne sais quel pacte je croyais conclu entre nous, mais elles se portaient garantes à mes yeux d’une vie semée de prodigieux plaisirs. »

Julien Green (L’Autre Sommeil, ed. L’Imaginaire, p. 81.)

« Mais combien doit être plus difficile la sainteté […] dans les audiences quotidiennes avec les cyclistes et les receveurs d’autobus […] que sur les champs de pierre d’Apulie où Pio est enfermé. »

Graham Greene (Essais, trad. Marcelle Sibon, ed. Robert Laffont, p. 377.)

Eugène Green est un manichéen. Son monde, comme celui du prophète Mani, se fonde sur une partition originelle entre le royaume des Ténèbres, condamné à la finitude matérielle, brûlant d’envie d’étendre ses frontières, et celui de la Lumière, suprasensible, immatériel, plongé dans le bain de l’éternité.

Dans L’arbre de la connaissance, nouvelle déclinaison de ce monde, les Ténèbres s’attaquent à la ville de Lisbonne, dissimulant sa beauté immémoriale, lumineuse, derrière l’arsenal du tourisme de masse : les places emblématiques de la capitale portugaise sont envahies par des foules de visiteurs étrangers, principalement venus de « Barbarie » (c’est le nom donné par Green au pays qui se situe au Sud du Canada et au Nord du Mexique), ne parlant pas la langue, s’agglutinant dans des navettes (petits trains, bus, touk-touks), et prenant des autophotos à tout va. Mais les forces des Ténèbres, dans leur fourberie insondable, agissent aussi en la personne de l’Ogre (à qui Diogo Dória prête son ingénieuse sévérité), vieux réac’ sans âme (il l’a cédée au Diable en échange de pouvoirs surnaturels) et anti-touristes notoire, qui les capture, les transforme en animaux, puis les tue pour en faire de la viande à revendre.

On comprend assez vite que le film n’en veut pas aux touristes en tant que personnes (chacune ayant une âme, donc sa part de Lumière), mais plutôt à la grande incarnation contemporaine du Mal, responsable de la dégradation de Lisbonne autant que des sales affaires de l’Ogre : l’économie de marché. Le manichéisme a la vertu de dégager clairement les forces en présence, et il faut reconnaître que le diagnostic du néo-libéralisme comme engeance diabolique est assez séduisant. Green s’en donne à coeur joie pour moquer les combines et autres bassesses intéressées de l’Ogre, que le ridicule finit par tuer ; il multiplie les gags à propos d’artefacts du « barbare » contemporain (YouTube prononcé « Toi-Toube », le visage de Trump sous forme de bouffon triomphant en illustration d’un article de presse…), et invente même le personnage d’une sorcière auto-entrepreneuse, campée avec délectation par la souveraine Leonor Silveira. Elle ouvre au sein du film une parenthèse qui semble entièrement dévolue à un comique de l’anachronisme reposant sur des associations extravagantes : le secrétariat de la sorcière, le balais volant à moteur, l’apprenti ogre qui menace de faire grève… Toutes ces drôleries sont empilées les unes sur les autres pendant une vingtaine de minutes, et peu à peu point le soupçon d’une amertume déguisée en joyeusetés, imposant au public un rire grinçant sur le mode « gaussons-nous jusqu’à saturation de ce monde désespérément absurde ».

Qui connaît Eugène Green sait qu’il porte sur son époque un regard issu d’un autre temps ; ses films ressemblent au témoignage qu’aurait pu faire un homme de l’ère baroque propulsé par hasard au XXIe siècle. On pourrait penser que les yeux ébahis de ses héros sont les siens, qu’il ne cesse de s’étonner devant l’aujourd’hui du monde. Mais est-ce bien vrai ? Un authentique anachronique, au même titre qu’un extraterrestre, peut raccorder l’inconnu qu’il découvre à ses propres valeurs, et peut-être le juger, voire le violenter, si ce nouveau monde le heurte, mais dans l’étirement de la farce ici à l’oeuvre, je vois plutôt une forme de dérision rancunière qui ne peut émerger que d’un état de lassitude face à un monde trop bien connu et dont on ne croit plus qu’il puisse changer un jour.

Un cinéaste est toujours moins innocent qu’on ne le croit, ou qu’il aimerait le faire croire. Il est bon de rappeler que Green est né en Barbarie mais a rêvé si ardemment de la grande culture européenne qu’il y a plongé de tout son être. Il s’est choisi un héritage, ainsi qu’une langue, le français, qu’il connaît mieux que la plupart des natifs, puis le portugais, qu’il enregistre ici pour la quatrième fois, et dont il est capable d’expliquer les plus subtiles nuances à la troupe d’admirateurs (dont je suis) qui se pressent aux séances qu’il présente. Il a choisi Lisbonne, dont il défend la beauté immémoriale tel un vieux lisboète. Pas d’innocence originelle, donc, mais le trait commun à tous les convertis : une intraitable volonté d’innocence. C’est au cœur du récit de ses films. Voyez, par exemple, la fin superbe d’Atarrabi et Mikelats (2020), quand jaillissent les larmes de soulagement et d’épuisement d’Atarrabi après qu’il a puisé avec hargne dans sa ferveur intérieure, crispant son visage angélique pour forcer le miracle. Evidemment, il parvient à ses fins. L’œuvre Eugénienne fait collection de ces visages d’éphèbes en chemin vers une grâce désirée puis atteinte.

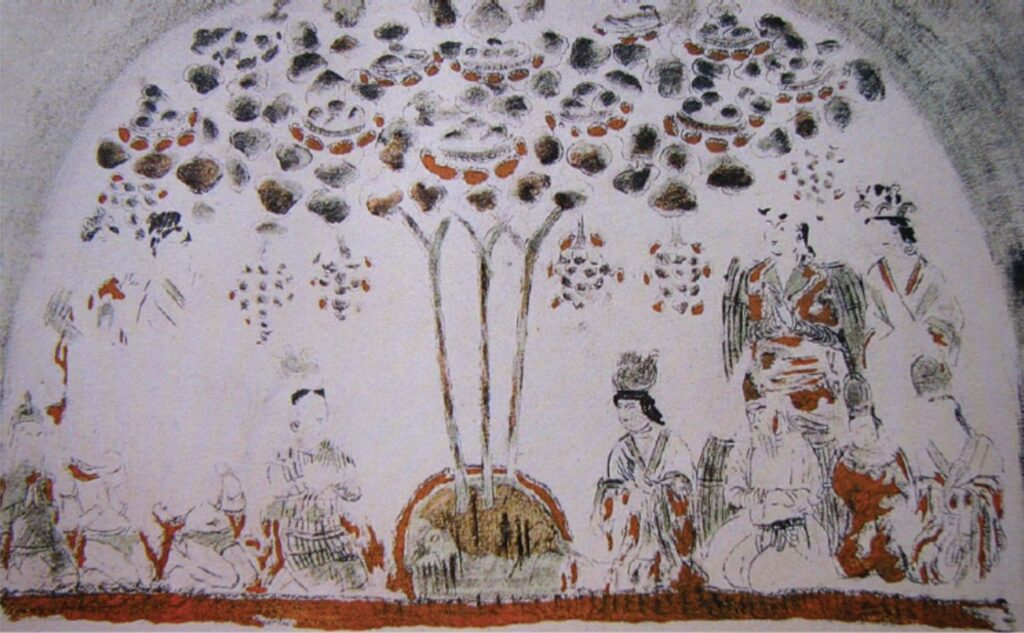

Sa nouvelle pièce s’appelle Gaspar ; c’est le héros de L’Arbre de la connaissance. Interprété par Rui Pedro Silva (un jeune acteur lisboète dont la peau semble aussi lisse que la surface d’un galet trouvé au bord de la rivière), il ne cherche pourtant rien d’autre qu’un emploi pour gagner son autonomie et quitter l’appartement HLM de sa mère. Mais, d’épisode en épisode, sa quête l’élève au-dessus de ces problèmes bassement matériels ; chacun des obstacles qui se présente à lui est l’occasion d’obéir à l’un des cinq commandements énoncés dans l’hymne copte pour le Bêma (la grande fête manichéenne célébrée au printemps) : 1. ne pas mentir : c’est par franchise qu’il tient tête à sa mère, 2. ne pas tuer : il s’enfuit avec les deux touristes transformés en ânesse et en chien pour les sauver de l’Ogre, 3. ne pas manger de chair : il renonce à la viande animale, 4. rester pur : son histoire d’amour naît de la chasteté même (« ton regard me suffit »), 5. demeurer dans une pauvreté bienheureuse : il finit par gambader dans les rues de la ville et il n’est plus question ni d’emploi ni de logement. Le voilà devenu un élu manichéen ; il est aux portes du royaume de la Lumière.

L’innocence est un chemin, donc, dont les embûches semblent bien peu de choses face à un visage filmé de face, parfait et rayonnant. Frontalité typique de Green, comme chez Ozu mais sans l’abaissement humble de la caméra : tout·e acteur·ice nous regarde droit dans les yeux. Et quand deux personnages s’adressent l’un à l’autre, la coupe est franche, et s’accompagne toujours d’un léger temps de pause avant que la parole n’advienne. Chacun son plan, donc ; hétérogénéité fondamentale, nettement visible [11][11] Et anti-bazinienne : qu’on pense à la mort de l’Ogre, dévoré par des crocodiles sans que jamais les bêtes et lui ne partagent le même plan. ; manichéisme suprême.

Ces principes de mise-en-scène, reconduits de film en film depuis vingt ans et clairement énoncés dans ses divers essais sur le cinéma (notamment Poétique du cinématographe, en 2009, équivalent greenien des Notes de Bresson), ressemblent étrangement à ceux d’un ToiToubeur contemporain. Centralité du visage, aplatissement de la profondeur, gommage du fond et des ombres… Le tout dans une compréhension du plan comme adresse : le seul hors-champ possible, c’est l’autre que soi, destinataire du regard et de la parole. Qu’il soit spectateur·ice ou personnage du film (humain ou animal) n’a aucune importance, de même qu’un vidéaste peut tutoyer son public comme si le commun de sa « communauté » était équivalent à une somme d’individus considérés indistinctement (chacune ayant une âme, donc sa part de Lumière bis). Après tout, le corps de l’autre a bien peu de valeur : seul compte – et Green le revendique – l’Esprit qui s’y cache ; cette petite luciole suprasensible, cette innocence (on y revient) que le poids de la réalité physique et matérielle recouvre comme les Ténèbres s’échinent à camoufler la Lumière du monde. Il s’agirait de les démasquer ; traquer cette innocence.

L’Arbre de la connaissance est construit de telle façon que la Lumière reprend progressivement ses droits sur les Ténèbres, que l’hétérogénéité donnée au départ laisse place à une forme diaphane d’Unité. C’est le passage des deux plans inconciliables de la mère et du fils (stupéfiante séquence d’ouverture où il semble qu’un continent les sépare) au couple d’amants, de dos, se rejoignant main dans la main du même côté de l’escalier. D’où l’abandon des petits tracas de la précarité posés comme enjeux au départ : le royaume de la Lumière est libéré de ce type de contingences.

Un plan très bref, vers le début du film, montre Gaspar revenant chez sa mère. Au bas de son immeuble, il passe devant trois jeunes hommes, trois banlieusards (évidemment moins beaux que lui), qui ne disent rien, le regardent passer. On ne les reverra plus, pas plus qu’on ne reverra cette mère, ni cette tour HLM. L’Unité accomplie, fût-elle radieuse et souriante, s’accompagne alors d’un malaise dont le film ne prend pas en charge la digestion : tout ce qui tiendrait d’une dimension impure (qu’on l’appelle ténébreuse, matérielle ou sociale) est écarté du chemin de Gaspar, non par résolution de ce qui faisait problème – « trouvons une issue politique » – mais par épuration – « éliminons les cellules étrangères ». L’horizon manichéen de L’Arbre de la connaissance semble pouvoir se formuler ainsi : tant pis pour ceux qui ne sont pas des élus, ou ne serait-ce que des convertis. On voit trop bien, aujourd’hui, quels échos dangereux pourrait rencontrer un tel dogme. Seulement, dans l’économie du cinéma, le temps passé n’est pas du temps perdu : il a suffi d’un plan pour que ce trio de banlieusards impurs demeure à l’ombre du film, dans les marges des rues éternelles du centre de Lisbonne. Condamnés à la finitude matérielle, mortels, donc vivants.

Scénario : Eugène Green / Image : Raphaël O'Byrne / Montage : Laurence Larre

Durée : 1h41.

Sortie française le 19 novembre 2025.