Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 2020)

L'espace des mondes profonds

La première période de confinement a fait les beaux jours d’un jeu en particulier, dont John Oliver, l’animateur de HBO, soulignait avec une ironie volontairement absurde et conjuratoire la responsabilité « plus que probable » dans l’épidémie qui nous a frappés. Des millions de joueurs et de joueuses cloîtré·e·s se sont en effet découvert une passion pour Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 2020), la simulation de vie insulaire et son style de jeu si particulier, à mi-chemin entre la promenade contemplative et l’accumulation frénétique. Le rapport singulier que ce jeu (et d’autres dont il est tributaire) cultive par rapport au temps et à l’espace n’est sans doute pas pour rien dans le succès qu’il a rencontré à l’occasion de cette conjoncture angoissante. En endossant le rôle de petits décorateurs et de zoologistes en herbe, concentrés devant notre écran, nous y avons retrouvé une maîtrise spatio-temporelle qui nous avait quelque peu échappé durant cette période – faisant apparaître avec une acuité certaine le rapport particulier que le jeu vidéo entretient, en matière d’expérience spectatorielle, avec ces deux catégories a priori de l’existence. Le phénomène n’a pas échappé à la revue d’études vidéoludiques Kinéphanos, qui a récemment publié un appel consacré au « jeu en temps de pandémie », accordant une place significative au titre de Nintendo et à ses réappropriations diverses, des visites impromptues d’Alexandria Ocasio-Cortez à ses supporter·trice·s, aux rassemblements militants organisés sur leurs îles par les joueurs et les joueuses, en marge des manifestations qui ont dernièrement secoué la région de Hong Kong ou du mouvement Black Lives Matter.

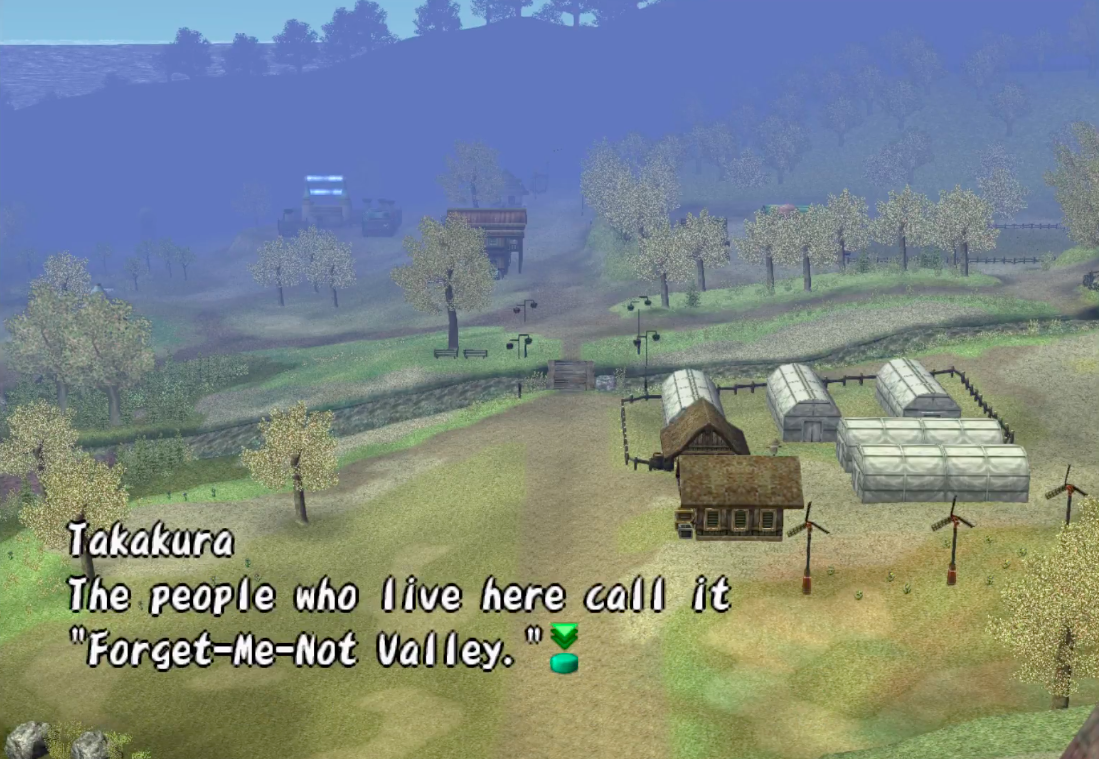

Animal Crossing: New Horizons est le dernier épisode en date d’un série, débutée en 2001 sur Nintendo 64 au Japon, à laquelle je n’avais jamais joué jusqu’à cette date récente, mais qui a ravivé en moi des plaisirs et des émotions que je connais bien. Le jeu m’a effet beaucoup rappelé Harvest Moon: A Wonderful Life (Marvelous Interactive, 2003), auquel je jouais adolescent sur Gamecube : je ne sais plus comment ni pourquoi j’avais acheté ce jeu à l’époque, si ce n’est l’espèce de promesse originale qu’il formulait par rapport au catalogue occidental de l’époque. Le système d’A Wonderful Life est simple : le joueur ou la joueuse hérite d’une fermette dont il ou elle a la charge, nichée au sein d’une minuscule vallée comprenant quelques maisons, un petit hôtel, une rivière, un lac, etc. Il ou elle doit s’occuper de sa ferme, planter ses fruits et légumes, les arroser, les récolter, ayant au préalable préparé le terrain ; il ou elle doit prendre soin de ses animaux, les nourrir, traire les vaches, collecter les œufs, tondre les moutons ; bref, tout ce qui fait la vie indéniablement idéalisée d’un·e agriculteur·trice éleveur·euse à la tête d’une petite exploitation. Point crucial du système de jeu : le temps passe. Les heures défilent, avec elles les journées, les saisons, les années. Comme toutes ces petites tâches quotidiennes ne comblent (étrangement) pas une journée entière, le joueur ou la joueuse est généralement amené·e à meubler son temps libre en se promenant dans le village, en discutant avec les habitants, en allant pêcher, en ramassant des champignons, en donnant un coup de main sur le chantier voisin.

Je préfère le dire d’emblée : la routine me plaît. J’ai tendance à penser qu’il y a beaucoup de manières différentes de s’ennuyer, autant, me semble-t-il, que de manières de s’amuser : personnellement, j’ai une résistance assez élevée à ce qu’on pourrait appeler l’ennui pragmatique, tant qu’il est traversé par un renouvellement de l’intérêt intellectuel. Il y a même quelque chose là-dedans qui me plaît, qui me rassure – ou à tout le moins, m’assure les conditions favorables à l’émergence d’une possible vie intérieure. Harvest Moon est le prototype même du jeu répétitif. Les variations d’un jour à l’autre sont minimes : parfois il pleut (pas besoin d’arroser), parfois notre vache est malade, et il faut aller acheter un remède ; à la fin du mois, les navets sont mûrs pour la récolte. Cette domestication du temps va de pair avec une réclusion de l’espace : la vallée dans laquelle le joueur évolue s’étend, à tout prendre, sur un rayon de 300 mètres. L’hôtel, le site de fouilles, le marché, la mer, la rivière, le lac sont tous à trente secondes à pied les uns des autres. Il y a dans cette petite vallée, dans cette petite ferme et dans cette petite maison, quelque chose qui me séduit bien plus que cette « consommation ostentatoire d’espace » identifiée par Mary Fuller et Henry Jenkins[11][11] Mary Fuller et Henry Jenkins. « Nintendo® and New World Travel Writing: A Dialogue ». Cybersociety: Computer-Mediated Communication and Community, Steven G. Jones, Sage Publications, 1994, p. 57‑72., cette cavalcade furieuse vers un objectif toujours à l’horizon qui caractérise en temps normal le jeu vidéo, et qui court depuis Super Mario Bros. et jusqu’aux jeux d’action modernes à grand spectacle. Ma mère, qui parfois passait par-dessus mon épaule, avait l’habitude de me demander, dubitative, et à peu près quel que soit le jeu auquel je jouais alors, « pourquoi mon bonhomme cour[ait] tout le temps » : et c’est en réalité une bonne question. Le « bonhomme » de jeu vidéo court effectivement beaucoup – et je n’entends pas opposer par là un quelconque éloge de la slow life à l’agitation excessive de l’homme moderne, mais quelque chose dans la nature du jeu vidéo même, une vectorialité dans le temps et l’espace qui fait que, la plupart du temps, « la princesse est toujours dans un autre château ».

Pourtant certains jeux, comme Animal Crossing, Harvest Moon ou l’un de ses autres descendants à succès, Stardew Valley (ConcernedApe, 2016), semblent s’extraire volontairement de cette urgence. Faisons un petit calcul. Une journée dans Harvest Moon: A Wonderful Life dure vingt-quatre heures fictionnelles, soit, en temps de jeu réel, vingt-quatre minutes, auxquelles il faut retrancher le temps de sommeil de mon personnage (environ six heures par jour), traité en ellipse. Un mois dure dix jours, soit dix fois dix-huit minutes, c’est-à-dire trois heures de jeu. Une année dure quatre mois, soit douze heures de jeu, et la vie entière de mon personnage s’écoule sur trente années fictionnelles, résumées en dix années réellement jouées : soit, donc, au total, environ cent-vingt heures de jeu effectives. Cent-vingt heures, c’est long. Manifestement trop long pour moi qui n’ai, à l’époque, jamais dépassé le troisième chapitre, le jeu étant découpé à la manière d’un roman biographique où chaque section s’ouvre sur une nouvelle étape marquante de l’existence du personnage qui, fait assez rare dans le jeu vidéo, prend de l’âge, vieillit, et meurt à l’issue de l’aventure. Contrairement au temps compacté des jeux d’action menés tambour battant, ou au chapitrage fini d’Harvest Moon, Animal Crossing : New Horizons, lui, n’a tout simplement pas de fin. Le jeu suit tranquillement la temporalité réelle, la console étant alignée sur l’heure et la date auxquelles le joueur joue réellement : si bien qu’il fait nuit sur mon île quand j’y joue la nuit, et qu’il y neige si j’y joue en décembre. Plus encore : le jeu m’impose en quelque sorte sa propre temporalité, me forçant à attendre le lendemain (réel) pour qu’un chantier en cours soit achevé, ou autre pervasivités perverses du genre.

Animal Crossing: New Horizons m’apparaît comme une sorte de version idéale, presque vingt ans plus tard, d’A Wonderful Life. Le motif agricole a été plus ou moins abandonné : le joueur ou la joueuse se retrouve sur une île déserte (avec la vallée, autre version de l’idéal réclusif) remarquablement hospitalière, sur laquelle il ou elle choisit l’emplacement de sa future maison ; il ou elle peut récolter du bois, des fruits, des minerais et toutes sortes de collectibles qui lui serviront à fabriquer des objets plus élaborés (outils, consommables, mobilier) ; quelques habitants l’accompagnent dans son aventure non-aventureuse, dont le nombre croît à mesure que les jours passent et que l’île devient de plus en plus « attractive ». Le joueur ou la joueuse se voit confier quelques missions ayant trait aux progrès de la « colonie », mais passe le plus clair de son temps à aménager ou décorer son lopin, à ramasser tout ce qui lui tombe sous la main (plantes, coquillages, cailloux, cadeaux divers) pour son usage personnel ou pour les revendre à l’échoppe locale. Il ou elle peut également pêcher des poissons et déterrer des fossiles, comme dans Harvest Moon ; il ou elle peut aussi attraper des insectes avec un petit filet à papillons (l’obsession japonaise pour l’entomologie amatrice). Après quelques jours passés dans le jeu, et les premiers insectes ou poissons capturés, l’île se voit dotée d’un « musée » (qui s’apparente plutôt à une « Galerie de l’évolution » miniature), visant à recueillir et exposer les trouvailles du joueur ou de la joueuse – sorte de version à l’échelle et in vivo de l’encyclopédie de Pokémon (Pokédex), qui excite évidemment la curiosité de tous les petits malins et petits curieux, anciens futurs paléontologues ou zoologistes, à commencer par la mienne.

Animal Crossing et Harvest Moon ne sont pas les seuls jeux de ce type à dilater ainsi le temps, tout en, dans un mouvement inversement compensatoire, reclure l’espace. En réalité, ce que le jeu vidéo fait au temps, au temps de l’œuvre et au temps du joueur ou de la joueuse, est très curieux. Il n’y a pas beaucoup d’œuvres qui se « consomment » sur cent-vingt heures. Du point de vue de la temporalité de la consommation artistique ou, si l’on préfère, de l’activité spectatorielle, l’éternel rapprochement entre cinéma et jeu vidéo se montre là sous son jour le moins convaincant. Rien de plus éloigné des cent-vingt heures théoriques d’Harvest Moon que, mettons, les trois heures d’Une Vie cachée, le dernier film pourtant remarquablement interminable de Terrence Malick me venant à l’esprit, traitant vaguement aussi d’une existence agricole. Le jeu vidéo, très souvent, occupe (je devrais dire « accompagne ») le joueur ou la joueuse pendant des semaines, des mois, voire des années. Personnellement, je suis friand de ce type très particulier de rumination temporelle, qui s’achève lorsque je choisis d’abandonner l’œuvre et non l’inverse. Il y a là un rapport au temps qui me convient. L’assurance que je ne serai jamais pris de court, que je ne resterai jamais « sec ». Le jeu vidéo, et ces jeux en particulier qui détraquent la rythmique, m’offrent une prise au temps, un pas de côté avec la finitude, que je retrouve par moment dans la littérature. Je sais qu’ils sont là, à tout moment disponibles pour m’arracher au cours des choses ou, comme l’écrivait Ronsard, à « ce futur importun qui les talons nous trace » (dans « L’Hymne de la mort »). La pulsation parfois arythmique du jeu vidéo, son antidialectisme me rassurent. Le succès contemporain des sagas interminables ou des séries au long cours me fait dire que je ne suis probablement pas seul dans ce cas. Ce qui est amusant ici, c’est que ces jeux – Harvest Moon, Animal Crossing – s’achèvent pourtant tous bel et bien, un jour, au moins dans ma pratique. Je n’ai pas joué à A Wonderful Life depuis des années. Mais leur fin, leur véritable game over, est on ne peut plus banal : ils meurent, pour ainsi dire, d’ennui. La vraie finitude de toutes ces œuvres-là, c’est le moment où remonter moi-même le ressort de la montre ne m’amuse plus. La conséquence étrange de tout ce petit trajet est que mon pouvoir décisionnaire sur la temporalité vidéoludique m’apparaît, pour souverain qu’il se donne, finalement fébrile. Je me lasse tout de même fréquemment de l’éternité. Mais il me plaît de l’avoir devant moi, d’imaginer que je pourrais y revenir dans trois jours ou dans trois ans.

Comment s’occupe-t-on lorsque l’on est immortel ? Animal Crossing : New Horizons me propose une réponse singulière : on accumule, on sélectionne au sein de cette accumulation, puis l’on contemple. C’est un jeu de collectionneur – ou du moins, c’est ainsi que j’y joue. Déterrer tous les fossiles, capturer tous les insectes, pêcher tous les poissons, et se repaître, dans un faux musée, de la satisfaction de les voir tous réunis, bien exposés, mis en valeur – quand bien même rien de tout cela n’existe pour de vrai. J’apprends aussi au fur et à mesure des plans de bricolage, que je trouve ici ou là au petit bonheur (un message dans une bouteille, un article à la vente à la boutique), qui me permettent, si tant est que j’aie les matériaux requis en ma possession, de fabriquer des choses aussi variées qu’un miroir de chevet, une pelle en fer, un toboggan en forme d’éléphant, un papier peint alvéolé, un radioréveil, un VTT, un bac à litière. Le jeu de poupée commence alors : je choisis quel objet s’harmonisera au mieux avec tel autre pour garnir ma petite maison, quel accord sol-mur, quel aquarium poser sur quelle table basse. Le jeu repose tout entier sur une gigantesque circulation matérielle et marchande, il dispose même de son propre distributeur automatique de billets. Je ramasse, je fabrique, j’achète, je vends, je dispose, je décore, je confie, je fais don, j’expose. Mais au sein de cette vaste machinerie, l’argent, bien qu’omniprésent (la série est notamment connue pour son système, doucement satirique, d’emprunts successifs), n’a finalement pas une très grande importance : mon personnage n’a pas besoin de manger, pas de traites réellement nécessaires à payer, pas de famille à soutenir. Je peux tout à fait jouer indéfiniment les poches vides. L’argent n’est qu’un moyen d’accumuler plus d’objets, plus de choses. Puis alors, au milieu de toutes mes choses, que ce soit sous le toit de ma petite maison ou dans les galeries du musée de l’île, je m’arrête et je regarde. Et je me sens bien, comme le bibliomane devant ses rayonnages, ou le philatéliste devant ses classeurs.

J’imagine que ce sentiment est parfaitement étranger à beaucoup de gens ; mais je crois que le collectionneur entretient un rapport à l’espace et au temps qui lui est tout particulier. Il convertit la durée en choses, les heures en bibelots : puis il en fait un tas, s’assoit dessus, et rêvasse à sa petite éternité à lui au cœur d’un lieu qui l’emprisonne, comme le facteur Cheval dans les méandres de son palais de coquillages. L’accumulation devient, paradoxalement, une condition de la contemplation. Une dialectique fragile et un peu douce dingue s’établit entre le moment de la recherche-collecte minutieuse, maniaque et absorbée, et le moment de la contemplation, dégagée, fixe et rêveuse. Le collectionneur d’Animal Crossing pratique une sorte toute particulière de plaisir visuel, où la sérénité béate du spectacle succède à la tension frénétique de la perquisition. Il y a quelque chose là-dedans, d’un peu simplet si l’on veut, mais qui a trait aussi à une forme étrange de poésie matérialiste. Parmi les dizaines de tables basses possibles, il est évident qu’une seule s’insère parfaitement dans ce petit monde idéal sans en rompre l’harmonie. L’accumulation ne fait pas que masse, elle fait aussi choix. D’une quantité immense d’objets, je (le collectionneur) précipite aussi (au sens chimique du terme) l’accord parfait entre lui et le monde. Je façonne, j’arrange, brindille à brindille, une version idéale de mon petit nid dans les choses.

Je ne sais pas trop, à vrai dire, pourquoi le jeu vidéo – ces jeux là en particulier – me procurent cette émotion. Mais cette passion du ramassage virtuel m’a rappelé un petit épisode amusant. Enfant, je passais mon temps, non pas le nez en l’air, mais les yeux rivés au sol : je m’étais en effet confié la mission, quasi-obsessionnelle, de récolter tous ces petits trucs que les gens perdent, abandonnent ou laissent tomber par terre. Pour une raison obscure, j’avais une prédilection marquée pour les boulons, les rondelles et les élastiques. Je les collectais soigneusement, et je les offrais à mon grand-père, qui passait alors à mes yeux pour un fervent bricoleur. Et lui, d’une gentillesse infinie, les recevait à chaque fois comme s’il s’agissait de précieux trésors, ce qui m’encourageait évidemment à continuer mes recherches, au désespoir de tous les autres adultes qui m’accompagnaient dans mes promenades. Je me suis remémoré cette manie bizarre le jour de l’enterrement de mon grand-père, lorsque son fils (mon père) a glissé une boîte d’élastiques dans son cercueil. Le collectionneur meurt au milieu de ses babioles : elles forment le lieu éternel de sa glissade momentanée sur les choses, creusant magiquement une durée (presque) sans fin le long d’un à-pic (presque) sans fond.

Le jeu vidéo procède indéniablement de cette passion de l’accumulation et de cet amour des choses. Le joueur ou la joueuse amasse : des points, des Pokémons, des « paquets cachés » (Grand Theft Auto III, Rockstar Games, 2001), des lunes (Super Mario Odyssey, Nintendo, 2017), des Korogus (The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 2017) – qu’on désigne pertinemment dans le vocabulaire vidéoludique sous le terme de « collectibles ». Mais tous ne mettent pas en scène le résultat de cette accumulation dans une sorte de festin visuel ; la plupart la convertit aussitôt en avantages (bonus) quelconques au regard du système de jeu. Mais il existe une différence entre collecter et collectionner ; ou plutôt, toute collecte ne se réalise pas nécessairement en collection, la seconde incarnant une sorte d’esthétisation de la première. Dans Animal Crossing, il ne s’agit pas tout à fait d’amasser pour amasser, ce qui serait d’autant plus extraordinaire dans la mesure où la chose amassée passe souvent déjà pour futile dans la vie réelle ; non, il s’agit d’amasser pour entasser, c’est-à-dire pour faire lieu, pour faire monde. Les choses que je récolte ne me servent littéralement à rien dans Animal Crossing, elles ne me rendent pas plus fort, plus performant, ou quoi que ce soit d’autre : mon armoire en merisier n’a pas une meilleure capacité de rangement que mon armoire en bois brut, à l’inverse de la célèbre simulation de vie Les Sims (Maxis, 2000) par exemple, où la glorification du matérialisme est directement répercutée dans le système de jeu (la douche plus chère lave mieux que la douche premier prix, etc.). Ici, les choses s’entassent dans le seul but de garnir un petit monde (ma maison, le musée, l’île) qui n’existe que par le choix des choses que j’y place, m’aménageant ainsi un lieu hors du lieu, hors du temps et de l’espace. À vrai dire, je ne crois pas que le bibliomane soit heureux devant ses rayonnages : il est heureux dans sa bibliothèque, comme le philatéliste dans ses classeurs, virevoltant à travers eux dans le sillage de l’aéropostale.

La littérature sur le sujet insiste beaucoup sur la valeur compensatoire du jeu vidéo en matière d’appétit d’espaces, en soulignant qu’à une époque où chaque centimètre carré de notre planète est cartographié, le jeu vidéo prend la relève du roman d’aventure en la matière, comblant nos fantasmes de cités perdues, d’explorations et de cartes postales. Mais je crois que cet appétit s’exprime aussi de façon opposée, et que parfois, notre petit foyer nous excite, vidéoludiquement parlant, tout autant que certains horizons chimériques ; ou du moins est-ce mon cas. Promesses d’ailleurs souvent, mais aussi fantasmes d’ici : le jeu vidéo peut avoir quelque chose du secrétaire à qui l’on (se) confie, ou bien de cette « armoire » qui faisait tant rêver Gaston Bachelard dans La poétique de l’espace : « Au mot qui sonne gravement, l’être de la profondeur. Tout poète des meubles […] sait d’instinct que l’espace intérieur à la vieille armoire est profond. L’espace intérieur à l’armoire est un espace d’intimité, un espace qui ne s’ouvre pas à tout venant. » Sous la surface des « mondes ouverts » du jeu vidéo, se déploie, insondable, l’espace des mondes profonds.

Images : Animal Crossing: New Horizons, Nintendo, 2020 / Harvest Moon: A Wonderful Life, développé par Marvelous Interactive, édité par Natsume, 2003.