Au temps du mélodrame

A propos de John M. Stahl

John Malcolm Stahl est né le 21 janvier 1886 et mort le 12 janvier 1950. Son oeuvre, invisible pendant des décennies, ou connue très partiellement (le légendaire, et combien atypique pourtant, Péché mortel / Leave Her to Heaven) comporte quarante-deux films. On sait peut de choses sur la vie du cinéaste, et ce qu’on sait est « à prendre au conditionnel ». Il ne fait pas de doute cependant qu’il s’appelait de son vrai nom Jacob Morris Strelizski, né non pas à New York, comme il le prétendait, mais en Russie, à Bakou. Dans sa jeunesse, Stahl fait plusieurs séjours en prison, sous les noms de Jack Stall et de John Stoloff, séjours dont les raisons demeurent inconnues, le cinéaste prenant soin par la suite qu’il n’en soit jamais fait mention. Ses parents, des commerçants aisés, l’orientent vers le droit, mais il préfère le théâtre, où il débute jeune – 1901, 1904 ? – comme acteur. Il y reste dix ans, remportant plusieurs grands succès. Le récit de son entrée en cinéma n’est pas sans avoir quelque couleur de légende, puisqu’on raconte que, employé pour un petit rôle dans un film se tournant au Canada, il remplaça au pied levé le réalisateur tombé malade, tâche dont il s’acquitta avec un brio tel que la production le réengagea très vite au même poste. En 1919, après avoir travaillé pour une petite compagnie new-yorkaise, Stahl rejoint, à Hollywood, la First National puis la MGM naissante de Louis B. Mayer. Celui-ci l’aurait choisi pour sa capacité à réaliser des films à succès au budget raisonnable. D’autres témoignages le décrivent néanmoins comme extravagant. Dès 1921, Stahl, dont le mélodrame est déjà la spécialité, dispose de sa propre unité de production. En 1927, il crée la maison Tiffany-Stahl, dont il se retire deux ans plus tard, après avoir produit quarante-quatre films. Au cours des années 1930, il réalise pour Universal une série impressionnante de hits, dont les magnifiques Back Street (1932) et Only Yesterday (1933). Mais c’est la Fox qui lui fait atteindre le sommet de son prestige (déjà considérable) de cinéaste, avec The Keys of the Kingdom (1944) et Leave Her to Heaven (1945). Le 12 janvier 1950, dans sa résidence de Bel Air (Los Angeles), John M. Stahl meurt des complications d’une attaque survenue le soir du nouvel an.

Par leur brièveté, leur vitesse, l’artifice assumé de leurs intrigues, les films muets de Stahl (une vingtaine environ) forment une série de modèles mélodramatiques purs. Rétrospectivement, ils apparaissent comme les squelettes ou les schémas à partir desquels a été élaborée et mûrie l’oeuvre parlante, la brutalité du trait, l’espèce de fureur qui les habite disparaissant, se coulant plutôt (car Stahl gardera toujours la même franchise d’approche) dans l’ample mouvement d’une mise en scène et d’une narration dont, Leave Her to Heaven mis à part[11][11] Il faut marquer tout de suite, bien qu’il s’agisse du plus célèbre de Stahl – pour une raison simple : il est un des rares à avoir été distribué en France (voir Cahiers n° 327 , 1981) – le caractère de radicale exception de Péché mortel à l’intérieur de son cinéma., la qualité la plus remarquable (en ce sens que c’est d’abord elle qui frappe) est sans doute l’exemplaire sobriété.

De ces films muets les titres, Code of Honor (1919), The Child Thou Gavest Me (1921), Suspicious Wives (1921), Why Men Leave Home (1924), Husbands and Wives (1924), etc., indiquent déjà presque l’essentiel. Mariage, fidélité, adultère, filiation, liens du sang constituent le complexe qui structure alors le cinéma de Stahl. Derrière le faste superflu et la variété apparente de scénarios jamais avares en révélations fracassantes et volte-face de dernière minute – enfant naturel perdu puis retrouvé dans The Child Thou Gavest Me, couple qui se brise puis se reforme dans Suspicious Wives, retrouvailles longtemps différées du demi-frère et de la demi-soeur dans Her Code of Honor et Sowing the Wind (1921) -, se devine la permanence d’un thème unique, que Sthal n’abandonnera jamais (bien que les parlants en réduisent sérieusement la fréquence) : l’identité. Non seulement les liens du sang, mais encore l’amour lui-même, sont conçus comme une vérité, une qualité essentielle, théoriquement inaliénable, de l’individu. L’identité étant par définition ce qui vient à l’origine, non à la fin, le fonctionnement de la fiction est profondément rétrograde. Celle-ci prend la forme d’une course en arrière, d’un retour, et ne s’achève que lorsque les personnages coïncident de nouveau avec eux-mêmes. Il faudrait donc à la rigueur parler d’anti-fictions (surtout dans le cadre américain), en ce sens qu’on n’y construit pas, à force d’aventures et d’exploits, l’édifice positif de son bonheur futur, mais qu’on s’y emploie, avec une hargne non moindre, à se retrouver tel qu’on aurait dû toujours demeurer, mari aimant, épouse fidèle, fils de son père, père de son fils…

Puisqu’il faut bien malgré tout raconter quelque chose, Stahl accumule les manières invraisemblables, abracadabrantes, de séparer le mari de la femme, introduire entre eux le soupçon de l’adultère, mettre à sac la demeure familiale, éloigner la mère de l’enfant, le frère de la soeur, ou les réunir au contraire, mais dans l’inconscience de ce qu’ils sont l’un pour l’autre. Le film est ce moment pendant lequel la vérité est empâchée ; empêchée surtout – c’est cela qui est beau – au lieu même de son inscription, à la racine : dans, sur le corps. Le handicap physique dû à un accident, la cécité tout spécialement, est le premier vecteur fictionnelle de l’oeuvre muette de Stahl (et de quelques parlants, comme Magnificent Obsession, 1936). Il n’y a de fiction qu’à la condition que les personnages entrent, de manière littérale ou métaphorique, dans une phase d’immobilité et d’aveuglement qui n’annule pas leur identité (chose impossible), mais la leur rend indisponible. Accidents, contretemps, caches, objets faisant lien et leurre (une bague par exemple) sont les instruments d’une méconnaissance provisoire. En son épouse, le mari cesse de voir celle qu’il aime et qui l’aime ; cette jeune femme ne reconnaît pas, en ce bébé qu’elle a pourtant sous les yeux, son enfant perdu ; « elle » est trop fière (trop bornée) pour lâcher les quelques mots que « lui » voudrait entendre et qui lèveraient entre eux tout malentendu.

La tension propre aux muets de Stahl, leur nervosité, leur électricité, vient de là, de ce que l’identité y est intouchable quoiqu’à portée de main. Dans deux films, sur une table ou une commode, trône la même petite statue de trois singes en bronze soudés les uns aux autres par les épaules. Le premier a les mains dans la bouche, le deuxième sur les yeux, le troisième sur oreilles. Par ailleurs, une photo montre le cinéaste et deux de ses acteurs reproduisant la même posture. Ces trois singes sont comme les martyrs du cinéma de Stahl. Ne pas parler, ne pas voir, ne pas entendre, c’est tout le malheur que chez lui l’homme ait à redouter. Car on n’est jamais réellement malheureux, mais toujours par illusion d’optique. Pour être heureux (pour l’être sciemment), un geste, un signe, un mot suffiraient. Le vrai est le bon, équation que seul l’après-guerre supprimera. Dans Leave Her to Heaven, Foxes of Harrow (1947), The Walls of Jericho (1948), des impasses sont inscrites dans la nature elle-même. L’enfant peut être handicapé de naissance, « invalidité devient un mot interdit, tabou. Le paysage psychologique s’assombrit. Gene Tierney va même jusqu’à avouer, dans Leave Her to Heaven : « Sometimes the truth is wicked » (« Parfois la vérité est tordue »).

Qu’est-ce qui fait que les mélos bouleversent ou énervent, provoquent pleurs ou rires ? Stahl, bien qu’on l’ait rattaché à la vogue des weepies ou tearjerkers, n’a jamais vraiment été (à l’inverse de Sirk) une figure de la supposée hystérie féminine. Nul marie-chantalisme chez lui, nulle philosophie de la vie en rose et noir, nulle prédilection pour l’excès. Pourtant ses films fascinent. La raison n’en est donc pas l’excès, mais plutôt la place qu’y occupe la souffrance (et concomitamment la fiction). Si, jusque dans ses avatars les moins nobles – les feuilletons interminables des débuts et fins d’après-midi télévisuels – le mélo a un tel succès (moteur parfois d’une réelle dépendance), et s’il en dégoûte d’autres avec une intensité égale, ce n’est par parce qu’on y prouve que, pour toucher enfin au bonheur, les cris, les crises, les larmes (et le spectacle qui les accompagne) sont un mal nécessaire. Au contraire, le mélo ne prouve rien ; l’omniprésence de la souffrance ne l’empêche pas de la juger inutile et gratuire, exempte de tout caractère d’enseignement, épreuve ou révélation. C’est cela l’extraordinaire : dans les mélos, on souffre pour rien, généreusement : tant de dépense pour un résultat nul. Car le bonheur, s’il est (re)donné, l’est par hasard, tout aussi gratuitement. Là est le sublime. Là est le ridicule. Là aussi est l’explication de bien connue et irrécupérable arriération politique (le mélo, genre de droite).

L’œuvre de Stahl, outre une riche collection de mélos, comporte deux films de guerre, tournés à l’époque où c’était presque un devoir, The Immortal Sergeant (1943) et The Eve of Saint-Mark (1944), plus un petit groupe de comédies, A Lady Surrenders (1930), Strictly Dishonorable (1931), Holy Matrimony (1943), Father Was a Fullback (1949), tous assez dispensables (sauf Holy Matrimony), surtout au regard des merveilles que sont Back Street, Only Yesterday, When Tomorrow Comes (1939), Leave Her to Heaven, The Foxes of Harrow. Le parlant change le cinéma de Stahl, l’enrichit, le creuse, l’adoucit. La société y fait sa véritable entrée, et Stahl se montre désormais un grand observateur social, très conscient des différences de classes et du frein qu’elles mettent à la réalisation de l’amour (dans Back Street surtout). Mais il traduit esthétiquement cette culpabilité du monde, dans les termes qui sont les siens, ceux de la méconnaissance. Celle-ci, tout en demeurant le motif principal de son cinéma, se transforme. L’acharnement un peu sadique de circonstances exceptionnelles incontrôlables n’est plus seul à la provoquer. Elle devient plus profonde, indépendante de tout drame ou fiction. Désormais, ce qui la crée, c’est le temps lui-même comme élément social par excellence.

Tout, chants de Noël, tambours de l’Histoire, rythme des saisons, tic-tac des horloges, manchettes de journaux, renouvellement des générations, invite l’homme en société à se vivre comme mis en musique et en scène par le Temps, à s’éprouver douloureusement dans le mouvement de son passage et de son retour. Jamais genre – jamais cinéaste peut-être – n’a autant assimilé la société à une multiplicité de marqueurs temporels. Jamais films n’ont paru aussi obsédés par tout ce par quoi le temps devient un fait, une réalité objective, « officielle ». Il s’agit aussi bien du temps qu’il fait (pluie, neige, soleil, cela n’est jamais anodin), que du temps biologique de l’espèce (naissances, vies, morts), du temps historiques des crises et des guerres (l’indépendance irlandaise dans Parnell (1937), la première guerre mondiale et le krach de 1929 dans Only Yesterday). Vies qui, en un éclair, basculent définitivement, manie des horaires, passion récapitulative ou projective, obsession du compte à rebours : tant d’années déjà, si peu encore ! C’est fou ce que notre petit dernier a grandi ! Je n’oublierai jamais l’heure de notre premier rendez-vous… Demain, dans une semaine, dans un mois, tout ira mieux. « There’s a tomorrow », est-il dit à la fin d’Only Yesterday, mais hélas, c’est le today qui manque. Le mélo est un genre pour ainsi dire sans présent. Le temps – comme rythme et durée -, c’est ce qu’il y a de plus inhumain, la langue majeure du monde, son dieu visible. De tous les cinéastes actuels, Wong Kar-wai est sans doute, à cet égard, le plus stahlien. Ici comme là, le temps obsède, tient en otage, on n’en sort pas.

Stahl lui oppose le coup de foudre, l’ « amour à première vue », instant choisi qui ne figure sur aucune montre et les affole toutes. Coup de foudre de John Boles et Irene Dunne sur un quai de gare dans Back Street, du même et de Margaret Sullivan au bal qui ouvre Only Yesterday, d’Irene Dunne encore et de Charles Boyer dans le restaurant de When Tomorrow Comes, de Warren William et de Claudette Colbert à la soirée d’Imitation of Life (1934), coup de foudre encore dans Foxes of Harrow, Strictly Dishonorable, etc. Celui-ci (c’est un point essentiel du cinéma de Stahl, le plus lourd en conséquences narratives et formelles) donne l’amour une fois pour toutes, qui s’oppose donc au temps comme la démesure, ou l’ « immesure », à la mesure, comme l’élément intérieur à l’élément extérieur, comme enfin deux modes exclusifs de perception : l’un est une évidence pure, sans preuve, l’autre seulement une preuve. Tous les films de Stahl pourraient être réduits au match de l’évidence contre la preuve, jusqu’à Imitation of Life lui-même, dont la jeune Peola, bien qu’elle ait la peau très claire, a tort de vouloir nier son appartenance à la race noire.

Un film muet comme Why Men Leave Home étudiait la dégradation du lien conjugal à mesure que tournaient les pages du calendrier. Le parlant au contraire expulse le thème du désamour comme produit de l’usure et de l’habitude. La grande idée de Stahl est désormais que le temps n’entre pas dans la composition de l’amour, mais que (le monde l’ayant imposé comme seul repère, et l’homme étant faible, incertain de lui-même) il ne cesse de s’y poser en référence, créant les pires erreurs, entraînant les pires fourvoiements. Le cinéaste ne se demande donc pas si, en un sens très général et très abstrait, « il y a de l’amour sur terre », mais plutôt s’il y a en ce monde-ci une place pour lui. Il n’accuse pas la société de tuer l’amour, il l’accuse d’interdire que celui-ci soit reconnu. En ce sens, il est presque un pur cinéaste : il ne se pose pas des questions d’être, mais des questions de perception – plus exactement, il ne traite les premières que dans les termes des secondes.

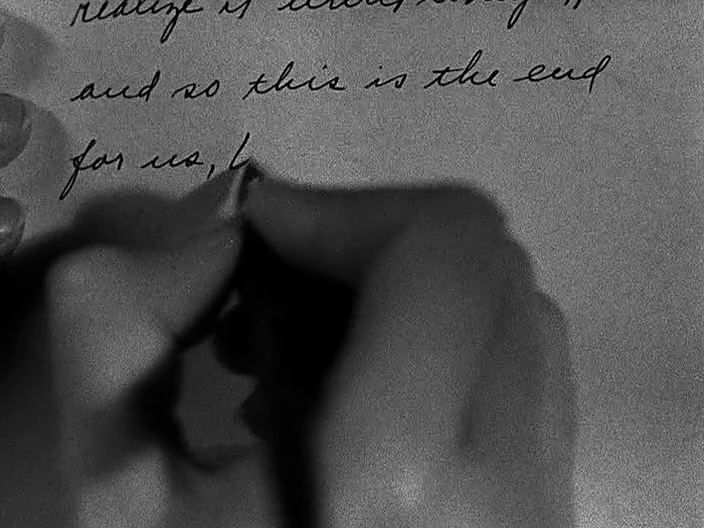

A partir de là, deux stratégies sont globalement possibles, aussi dangereuses l’une que l’autre. 1) L’amour ruse avec le temps, passe avec lui d’étranges pactes. Only Yesterday (dont l’intrigue est celle de Lettre d’une inconnue de Zweig) fait ici figure de modèle. Le film s’ouvre le 29 octobre 1929. Ruiné, John Boles est sur le point de se suicider lorsqu’il trouve sur un bureau une lettre de femme. Il l’ouvre. Flash-back : c’est un bal, habillé en soldat, Boles est absorbé par Margaret Sullavan qui lui avoue qu’elle a fait croire à ses amies qu’elle et lui se connaissent et se fréquentent depuis deux ans. Étonné, charmé, Boles se montre assez séducteur à son tour pour « rattraper en une nuit le retard de deux ans ». Quelques jours plus tard, sans qu’ils se soient revus, le bel officier part combattre. Sa vie entière, la jeune femme restera fidèle et comme synchrone à cette unique nuit. Elle accueille son amoureux au retour de la guerre, il ne la reconnaît pas. Les années passent, jusqu’à ce qu’une nuit de nouvel an soit (par hasard) la seconde qu’ils partagent. De nouveau séduit, Boles ne la reconnaît toujours pas, elle préfère taire son nom. Vient enfin le jour où agonisante, elle écrit cette lettre où elle lui révèle tout : son amour, l’enfant né de leur première rencontre,. Toute son existence tient ainsi en quelques pages (comme celle du prêtre missionnaire de The Keys of the Kingdom dans le gros livre qui ne le quitte jamais), tandis que pour son amant la lecture de la lettre suspend l’instant du suicide. L’amour n’est possible que si « one second is a lifetime, one minute an eternity » (c’est une des premières phrases du film), mais le même « bluff » le précipité (le mensonge du bal) et interdit qu’il se perpétue dans la réalité (l’ « amnésie » de Boles, qui ne signifie pas qu’il a cessé d’aimer Sullavan). 2) L’amour se fabrique, loin du monde, un abri où il peut s’épanouir sans avoir même à se soucier de reconnaissance. Le jardin merveilleux où les amants d’Only Yesterday passent « une nuit seulement » (titre français du film), l’église inondée et presque flottante de When Tomorrow Comes, le brouillard londonien de Parnell, l’appartement que le millionnaire Boles loue pour sa maîtresse Irene Dunne dans Back Street sont quelques-uns de ces abris. Ils constituent le domaine privilégié des femmes, dont Stahl est toujours très proche, adoptant volontiers leur point de vue. Les femmes savent – étrange mais logique contrepartie de leur mise à l’écart -, bien que ce ne soit pas gai (mais elles supportent admirablement le poids de ce savoir-là), que pour aimer il faut vivre dans le dos ou dans les plis du monde, « back street ».

On sait de quelle formule Godard résuma Sirk : « des larmes et de la vitesse ». Ici comme presque partout ailleurs, la comparaison entre lui et Stahl fait voir plus de différences que de points communs[22][22] Celle-ci ne s’impose de toute façon pas, Sirk ayant toujours affirmé n’avoir pas vu Imitation of Life, Magnificent Obsession et When Tomorrow Comes (rebaptisé par lui Interlude / Les Amants de Salzbourg) avant d’en tourner les remakes. Ce qui n’est pas tellement incongru si l’on songe qu’il n’a pas « refait » Stahl mais simplement adapté les mêmes livres que lui.. Il y a d’abord dans le cinéma de Stahl, plutôt qu’une vitesse ou une lenteur d’ensemble, une singulière élasticité, qui vient de la conjonction chez lui de trois rythmes. Un premier en survol, rapide, admirablement coulé, le rythme de récits avançant à grandes enjambées, par ellipses à peine perceptibles bien que couvrant jusqu’à plusieurs années (surtout Imitation of Life, The Keys of Tomorrow, The Foxes of Harrow). Un deuxième, plus resserré quoique d’une fluidité tout aussi parfaite, le rythme propre à chaque scène et à l’exigence qui est la sienne, à l’intérieur de l’économie narrative générale, à la fois de faire faire un pas décisif au récit, et d’être représentative du segment de temps où elle s’inscrit (« cette année-là, ce jour-là… »). Un troisième enfin, réservé à certains grands moments, et dont le modèle se trouve chez un cinéaste dont le mélo ne fut jamais le genre de prédilection : Hitchcock. C’est là surtout que Stahl s’éloigne de Sirk. On trouve chez lui une forte tendance et comme une aspiration souterraine au surplace, plus précisément à cette alliance de statisme et de vitesse qui définit le suspense hitchcockien. Beaucoup de muets déjà (on l’a dit) culminaient par une situation ou un plan-limite, où tous les acteurs du drame se trouvent réunis, mais de telle sorte que l’obstacle entre eux empêche, pour quelques instants encore, la vérité d’apparaître. L’épouse de Suspicious Wives, flairant (à tort) l’adultère, s’est enfuie du domicile conjugal ; son mari, parti à sa recherche, est rendu aveugle par un accident de voiture ; par hasard, c’est elle qui le recueille et le soigne. Lui pardonnera-t-elle ? Reconnaîtra-t-il sa voix ? Les retrouvailles du nouvel an, dans Only Yesterday, créent semblable interrogation[33][33] La fin d’Elle et lui (première et deuxième versions) est évidemment la référence absolue en la matière, « elle » clouée sur un canapé à la suite d’un accident (une voiture l’a renversée, et fait rater le fameux rendez-vous), « lui » marchant de long en large dans la pièce, ne comprenant pas, jusqu’à ce que…. Le suspense naît de ce que le savoir qui ordonne les perceptions est inégalement distribué entre la salle et les différents personnages. L’intervalle qui dans le champ les sépare marque ce qui subsiste entre eux de méconnaissance, l’espace où leurs perceptions se croisent sans s’unifier encore. Les plus belles scènes de Stahl fonctionnent selon ce principe, ensemble hitchcockien et bazinien, du « si proche si loin ». Comme chez Hitchcock (dont la profonde lenteur est rarement soulignée), mais exclusivement à l’intérieur de la sphère amoureuse, le suspense est une attente insoutenable qui, produisant un figement, une crispation, pétrifie (personnages aussi bien que spectateurs). L’émotion vient avec d’autant plus de force qu’elle est « arrêtée », qu’il lui est interdit d’éclater, de s’épandre[44][44] L’attente, le suspense, le figement, mais aussi la dénégation, suffisent peut-être à retrouver dans le cinéma de Stahl la « constellation masochiste » telle que la décrit Deleuze dans Présentation de Sacher-Masoch. Et au fond, ce n’est que dans le devenir-statue, la pétrification (dont Sirk lui-même disait qu’elle faisait accéder à la grandeur) que la possibilité s’ouvre réellement de sortir du temps. Il faut se souvenir du dernier plan de Back Street. John Boles vient de mourir. La vieille Irene Dunne couche sa tête fatiguée sur un petit guéridon, touchant du front la photo, posée à la verticale, de son amant aussi vieux qu’elle. On trouve ici la même atmosphère, et jusqu’aux traits précis, visage de parchemin, cheveux blanchis à la craie, qui firent longtemps sourire à l’épilogue de Gertrud, jusqu’à ce qu’on en reconnaisse la très grande beauté. Cette blancheur n’est pas plus artifice de maquillage qu’oeuvre du temps. De telles neiges sont éternelles.

Toutes les images proviennent de Back Street (1932), sauf la dernière, extraite de Leave Her to Heaven (1945).