CLAP, 2023

Première fois

À la fin de leur journée de travail, un groupe de femmes boliviennes émerge discrètement d’un couloir plongé dans l’ombre, marchant en direction de la caméra, souvenir nocturne d’un autre film bien connu. Le son d’applaudissements monte une fois que les lumières s’éteignent définitivement : c’est avec le mini-film de Kiro Russo, Salida de las trabajadoras, que commence la première édition du CLaP, le Festival du Cinéma Latino-américain de Paris. Malgré la liberté de la consigne, l’idée d’actualiser au féminin cet imaginaire emblématique du début du cinéma est tout à fait pertinente. Après tout, nous parlons de l’inauguration d’un nouvel espace pour une cinématographie qui, historiquement, a toujours été fortement ancrée dans le commerce entre tradition et nouveauté.

Festival nouveau-né, presque étonné de soi-même lors de ses premiers pas, il a fait beaucoup parler en portugais et espagnol (et aussi en gualín, mapuche, ayoreo…) autour des salles du Grand Action, du Saint-André-des-Arts, de l’Archipel, du Reflet Médicis, de l’Écran de Saint-Denis et des Cinémas du Palais.

Côtoyant les festivals déjà établis des cinémas nationaux de la région, le CLaP surgit pour attirer une attention nécessaire vers les regards croisés entre hermanos. Ils se reconnaissent clairement, pas juste comme porteurs du fardeau d’histoires nationales brutales, mais aussi dans leur condition de cinémas résilients, qui créent du jamais vu à partir de presque rien. La thématique queer et les soucis environnementaux renouvellent la production de la région qui, il y a quelques années, semblait se dépolitiser. Pendant ce premier CLaP, nous avons goûté à une génération de cinéastes qui entend marcher vers son futur sans demander d’autorisation à qui que ce soit, sans pour autant nier l’influence de leurs ancêtres.

Traverser la nuit, ouvrir les yeux

Échappant aux éternelles tentations de la pornomiseria et de la cosmétique de la faim, plusieurs films s’unissent dans la transformation de la crise en rêve. La traversée d’une nuit lourde de spectres n’exclut pas pour autant la prise de conscience politique, car le fantastique sait s’unir avec l’absurde du réel. Ces films trans, métis, satisfaits de leur état d’indéfinition, circulent ainsi avec maîtrise entre deux grandes formes de la région : la fable de tradition orale et le documentaire.

Eami (CLaP des Universités), quatrième long-métrage de la réalisatrice paraguayenne Paz Encina, déplace son intérêt pour la mémoire nationale (elle est connue pour Hamaca paraguaya et Ejercicios de memoria) pour l’urgence de ce qui ce qui a lieu, chez les Ayoreo-Totobiegosode, dans la région du Chaco qui subit un des processus de déforestation les plus agressifs au monde. Le maillage du film évolue en entrelaçant la cosmogonie ayoreo aux témoignages des peuples déplacés, et à une dénonciation du feu corrosif des Blancs. Appelés Coñone (“les insensibles”, en traduction littérale), ceux-ci sont représentés par deux personnages masculins armés, et une femme mennonite, silencieuse (les fondamentalistes mennonites, partie d’un mouvement chrétien protestant très présent dans la région du Chaco, ont été critiqués pour leur soutien à la déforestation). Sensoriellement foisonnant, Eami est en même temps un film simple. Les prémisses très ambitieuses sont résolues par la cinéaste avec une élégance presque minimaliste. L’immensité d’un mythe de la création du monde, par exemple, est transmise par une voix d’enfant ayoreo lors d’un seul plan, long, fixe sur quelques petits œufs, tout vulnérables sur un sol pierreux. Les changements d’éclairage et une riche ambiance sonore – Paz Encina a appris à lire la musique avant d’être alphabétisée – permettent de percevoir, sur ce plan unique, le réveil du monde, le surgissement des animaux, le paradis des Ayoreo, et finalement l’arrivée des Coñone avec le bruit des machines, le crépitement du feu, et le filtre rouge qui alourdit lentement l’image. Au cours du film, ce sont aussi les voix qui permettent de s’orienter, quoique partiellement, dans cette cosmologie autre. C’est la voix du vent qui informe la shaman de l’arrivée du feu destructeur ; c’est la voix du lézard qui guide l’enfant Eami dans sa quête. Mais la violence est toujours proche. Intercalés avec un dialogue enchanté entre hommes, femmes, et les créatures qui les entourent, se font entendre les témoignages réels des peuples déplacés, écoutés lors de gros plans sur des visages ayoreo, bouche et yeux fermés. Si les visages ne correspondent pas forcément aux voix, c’est parce qu’ils gardent cette posture fermée, entre l’écoute, l’introspection et la protection de soi. Soudain, une Apocalypse noire et rouge, la forêt en feu, et les gros plans de tous les personnages ayoreo tournés de dos, sous une pluie de cendres incandescentes. Pourtant, nous ne quittons pas la salle de cinéma avant d’être directement interpellés. Au tout dernier plan du film, toujours en gros plan, l’enfant-monde ouvre ses grands yeux pour la première fois : il nous regarde.

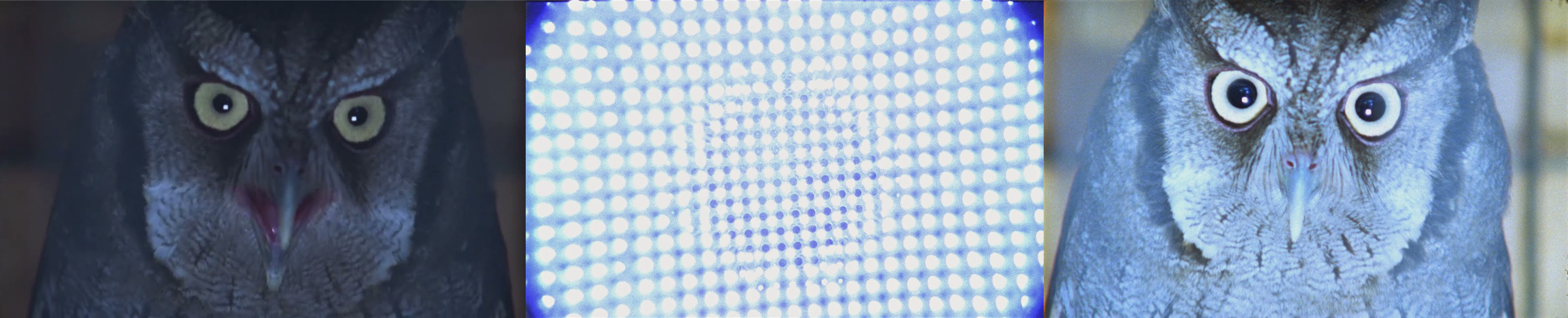

La chouette filmée par la cinéaste Ana Vaz, elle aussi nous regarde, dans É Noite na América. Ses pupilles pulsent, réagissant aux variations de lumière du panneau LED qui nous est bientôt dévoilé en contrechamps – faisant que nos propres pupilles, comme celles du diaphragme de la caméra, se referment pour se protéger de l’empire de la clarté, du visible, de la netteté qui nous est imposé par une certaine facette de la modernité. C’est ainsi que, filmant sauvagement les animaux du zoo de Brasília, Ana Vaz nous rend conscients de notre propre corps, nous invitant à faire corps avec sa “créature-caméra”. Le côté obscur de la modernité utopique de la capitale brésilienne est l’obsession que la cinéaste explore une fois encore, dans son premier long-métrage, après une série de courts qui ont rencontré un grand succès dans les festivals. Elle s’intéresse toujours aux contradictions sans synthèse, aux espaces intermédiaires, aux entre-deux : la nuit américaine des westerns qui n’est ni jour, ni nuit ; la langue inversée des banlieues brésiliennes, le gualín, qui nous garde dans un état de compréhension dans l’incompréhension ; une bande sonore trop sophistiquée pour être bruit, et trop brute pour être musique ; et un espace qui sauve, protège et préserve les animaux tout en exposant leurs corps pour toujours enfermés. Avec le passage au long-métrage, la cinéaste perd, certes, quelque chose de l’intensité de ses films en format plus court. Pourtant, un plan nous soustrait à l’engourdissement possible : la cascade que sa caméra accompagne en caressant l’écume des eaux, dans un jeu de flottement et de suspension de la gravité, nous rappelant que, comme l’a dit un jour Humberto Mauro (pionnier du cinéma brésilien que Vaz cite à la fin de ses génériques), cinema é cachoeira, le cinéma est cascade : bruit, mouvement, furie de la nature.

(Rappelons-nous de la cachoeira de sangue qui tombe sur la tête du protagoniste dans Les bruits de Recife , le premier long-métrage de Kleber Mendonça Filho, projeté hors-compétition dans cette édition du CLaP. Le bref moment fantastique vient aussi accompagné d’un regard-caméra qui nous invite à prendre nos responsabilités, reconnaissant la présence des spectres qui habitent la grande maison coloniale. Revisiter ce film après une dizaine d’années met en lumière son influence dans le paysage cinématographique depuis sa première à Cannes, spécialement dans la porosité politique des espaces intensifiée par le travail du son, et le retour des figures de la culpabilité historique par la voie du cauchemar et de la hantise.)

Le rêve de la forêt est prolifique, mais il fait nuit aussi dans la ville. Hypnotique, la vue aérienne d’une Medellín sombre est bercée par la voix du réalisateur Theo Montoya, qui, laconique, déclare que les chaînes de montagnes qui serrent la ville n’autorisent pas sa jeunesse à voir l’horizon. Tout de suite, Anhell69 (mention spéciale du jury du Grand CLaP et CLaP du Public) prend des airs post-apocalyptiques. À l’origine, le film se voulait une science-fiction queer, avec l’étonnant postulat d’une jeunesse “spectrophile” qui dérange le pouvoir à cause de son inclinaison à avoir des rapports non-protégés avec les fantômes d’une ville en guerre. Le projet est interrompu par la mort de son protagoniste, Camilo Najar. Suite à l’horreur, le cinéaste change de direction et conçoit un “sans genre, sans frontières”, un film trans, et rend hommage à ses morts en dansant sur leurs tombes. S’alternent ainsi des images fiévreuses d’une soirée queer éclairée en neon ; en contraste, un casting enregistré dans une froide chambre blanche, archive du nihilisme d’une jeunesse perdue ; et les images d’un film de fiction sur la mort, ironiquement interrompu par elle. Montoya, qui dit avoir voulu être DJ, mélange ces registres avec une grande maîtrise du rythme. La logique du sample explique également la citation très explicite d’Apichatpong Weerasethakul. Certes, ce sont les mêmes ombres aux yeux rouges lumineux, c’est le même lent panoramique circulaire partant de la fenêtre pour parcourir des espaces intimes, mais la citation littérale fait ressortir ce qui les sépare : le désir hédoniste débordant du nihilisme, le portrait de Britney Spears au lieu des photos de famille. De même, s’il cite Rodrigo D. No Futuro de Victor Gaviria, c’est pour le déplacer. Dans l’extrait du film des années 1990, un jeune homme frappe son front contre la vitre d’un haut bâtiment, qui offre une vue sur Medellín. Tout en reproduisant le même décor, Montoya met en scène un jeune queer embrassant sensuellement sa propre image, partiellement reflétée par la vitre. Débordement de désir, solitude atroce, et l’hédonisme radical comme seule manière de (sur)vivre.

Monstras pamperas

Si la nuit queer de Theo Montoya déplace des visions établies de masculinité, trois productions argentines ont adopté un regard queer au féminin, à commencer par Trenque Lauquen (CLaP de la Fémis), gigantesque dans tous les sens du terme. Durant ces 240 minutes de film, Laura Citarella a condensé plusieurs dimensions du désir féminin : désir de découverte chez une chercheuse passionnée, désir érotique présent dans les lettres qui suscitent son intérêt, désir d’amour chez les hommes et femmes qui l’entourent, et finalement un désir de soi, désir de disparition, de vagabondage, d’introspection et de contemplation du monde. La protagoniste est homonyme de la réalisatrice et de la comédienne, Laura Paredes, dans une profusion de Lauras qui fait penser à celle d’Otto Preminger, femme également fragmentée entre innocence supposée, ambitions cachées et fantasmes masculins. Laura, veut-elle être retrouvée ? Intelligemment, le film nous attrape pendant sa première partie, obsessionnelle. Le dévoilement successif de chemins à prendre, de portes à ouvrir, de situations et personnages qui gardent toujours encore un secret, le tout organisé dans un scénario bien brodé, font que la fatigue et le mal au dos ne nous touchent même pas quand nous embarquons dans les deux heures finales du film. En ce moment, Citarella nous débarrasse définitivement du point de vue masculin pour plonger dans le mystère monstrueux de la maternité et de la sensualité entre femmes ; quelque chose de La région salvaje d’Amat Escalante se fait ressentir. Laura Citarella réunit des thèmes qui semblent lui être chers lors de ses films précédents – la radio et l’oralité, le vagabondage féminin, les paysages des pampas – les saupoudrant du sens de l’humour et de la poésie visuelle frugale qui caractérisent les productions de El Pampero.

La maison de production de Mariano Llinás, exemple encore mal connu en France (voir à ce propos l’article de Matthieu Combe sur La Flor) d’un groupe de cinéastes radicalement indépendants, qui a construit une réputation auprès de la critique et du public tout en restant relativement à la marge du système de financement et de distribution classique, signe également le film qui a gagné le Grand CLaP de la première édition du festival : Clementina, d’Agustín Mendilaharzu et Constanza Feldman. “Film d’appartement”, il surgit du jeu du couple de réalisateurs – qui interprètent le couple des protagonistes – pendant le long confinement en Argentine. Ce qui était d’abord la réduction du monde à quelques mètres carrés, après l’exagération sonore à la Tati et la prolifération d’objets-personnages, finit par dévoiler tout un univers du fantastique quotidien. Compte-rendu de l’expérience ordinaire d’un événement extraordinaire, le film circule entre gestes qu’on connaît si bien (la peinture d’un mur, le nettoyage des feuilles d’automne) et ceux qui ont été transformés par la distanciation sociale (le trousseau de clés lentement massé avec du gel hydroalcoolique, le voisin qui surgit à la fenêtre pour vendre du pain). Derrière son apparence enfantine, ou peut-être avec elle, Clementina ne traite pas moins de l’épuisement de la femme face au soin demandé par les hommes qui l’entourent. Après avoir déménagé chez son compagnon lors des premiers moments du confinement, comme tant d’autres couples, la protagoniste essaie de se retrouver dans le paradoxe d’une domesticité étrangère, où son compagnon devient une voix qui sonne dans le couloir, son visage toujours flouté.

Dans ce très nouveau cinéma argentin, les femmes s’approprient la flânerie et, en contexte pandémique, découvrent des manières de se réapproprier la domesticité à leur manière. Un autre type de rapport à l’espace, plus complexe, organise Las mil y una de Clarisa Navas. Image précise de l’épreuve infernale que signifie de grandir dans un quartier perdu en tant que jeune queer, le couple d’amoureuses marche vite et sans interruption via des extérieurs labyrinthiques, sans savoir où elles vont ni où s’arrêter. La caméra les suit de près, de sorte qu’on n’anticipe pas les corps inconnus qui croisent leur chemin, qui leur parlent et les regardent contre leur gré, même quand elles essaient de se glisser dans les plis de l’espace, derrière les murs, entre les couloirs ou les escaliers externes du bâtiment. Courant tout en restant immobiles, elles luttent comme elles peuvent contre le manque de perspective que l’espace leur offre. En contrepoint, les espaces intérieurs sont filmés toujours en longs plans fixes, se dévoilant lentement, en profondeur : deux, trois, quatre couches de personnages qui apparaissent et disparaissent entre des piles d’objets de cuisine, linceuls à motifs qui servent de rideau, chiens, peluches, sapins de Noël. Dans son excès visuel, où il n’y a pas d’espace intime et les liens familiaux sont imprécis, Navas récupère certaines stratégies marteliennes de mise en scène. Comment ne pas voir La ciénaga lors de la scène de la danse après la douche ? Cependant, la serviette portée par le personnage de la mère dans Las mil y una est d’un jaune canari très saturé et ses enfants s’habillent en rose neon : Navas y voit aussi de la vie, ce qui fait la différence entre sa vision de la ville de Corrientes et la Salta de Lucrecia Martel. Si le désordre de Martel porte les couleurs de la pourriture, de la décadence, de la moisissure, dans ses récits post-crise peuplés de morts-vivants, Navas peint le portrait d’un marais gay, un grand amas coloré où, parfois, malgré tout, on peut trouver de l’hospitalité, de l’intimité, un poème, un essai sur l’amour.