Connecter les points

A propos du FID 2019

La bascule du centre de gravité du FIDMarseille pour sa 30ème édition, délaissant l’air iodé de l’esplanade du MuCEM et du Palais Méditerranée pour l’atmosphère plus étouffante (mais aussi plus animée) du cours Julien, n’a pas infléchi la programmation toujours aussi résolument maritime du festival. Que l’appel des grands larges aiguillonne l’œil des cinéastes n’est certes pas une nouveauté. Mais que la remise en cause, parfois virulente, de la passion d’une frange du cinéma pour l’exotisme facile avoisine dans cette programmation les projets de cinéma les plus négligents vis-à-vis des formes qu’ils dépeignent, voilà qui devait inciter l’esprit critique des spectateurs·trices à rester en éveil. Car si l’expérience festivalière est par nature lacunaire et partiale, peut-être qu’aucune autre programmation que celle du FID[11][11] A. Leroy, « FID 2018, L’envers des solitudes », Débordements, 24 août 2018 ; A. Leroy et R. Lefebvre, « FID 2016, Notes festivalières », Débordements, 11 août 2016 ; G. Bortzmeyer, « FID Marseille 2015 », 10 juillet 2015. n’invite à ce point son spectateur·trice à combler les interstices, à tisser, à mesure que les séances s’enchaînent et se répondent, et à explorer les liens impensés entre les films, à convoquer ce fantôme fait de numérique et de pellicule tout autant que des obscurités et des embruns de la cité phocéenne.

Thalassotropismes

Le deuxième jour du FID s’achève à la Fondation Régionale pour l’Art Contemporain (FRAC) en plein cœur du quartier des anciens docks, réhabilités à grands renforts de partenariats public-privé accompagnant le vaste plan d’urbanisme « Euro-Méditerranée » amorcé à Marseille en 2013. Entre le port de commerce et la Joliette, Jean-Marc Chapoulie, Nathalie Quintane et Stephen Loye y livraient une note d’intention au film du premier, La Mer du milieu, prenant la forme d’une installation vidéo intitulée Repérage en Méditerranée. Sur un grand écran placé derrière lui, Chapoulie dévoilait des éléments de la fabrication du film : les enregistrements des flux d’images en provenance des caméras de vidéo-surveillance du pourtour méditerranéen, le souvenir des vues Lumière tournées sur les chantiers navals de La Ciotat, la quête de nouveaux postes d’observation par son ami, Camille, qui parcourait les côtes à sa demande, pour tenter de changer l’axe de certains appareils. « Et un jour, on arrive à Lampedusa » commente pour l’assemblée Chapoulie, qui confesse que l’idée de voir apparaître un esquif bondé au cours de l’une des longues heures à scruter la vague marine lui avait traversé l’esprit. C’était « comme une sorte de tourisme bizarre » pour reprendre les mots de Nathalie Quintane en évoquant les récits de son père, conscrit en Algérie. Un Grand Tour de Méditerranée durant lequel le réalisateur, via le bras agissant de son opérateur Camille, se surprend à devoir « compenser l’absence totale de migrants à la morte saison » et à regretter de ne pas pouvoir inclure d’images assez saisissantes pour justifier son ambition résolument « politique ». Il est des aveux qui témoignent d’un manque cruel de discernement dans une ville qui n’a cessé de s’illustrer dans la lutte pour l’accueil des réfugié·e·s et contre un urbanisme de plus en plus inhospitalier pour les plus démuni·e·s. Le trio, d’un blanc éclatant, se lance alors dans ce qu’il est coutume d’appeler une performance, sur fond de ritournelle électronique, de textes déclamés sur un ton pénétré et de litanie sur le destin des réfugié·e·s scandée en globish – les plus mélomanes apprécieront la rime révolutionnaire come to fly / come to die serinée ad nauseam. Sur l’écran, les images disciplinées de la surveillance hypertrophiée dont la mer Méditerranée est devenue le lieu sont reprises impunément par les trois artistes, insouciants du décalage qui s’est alors créé avec une partie de la salle.

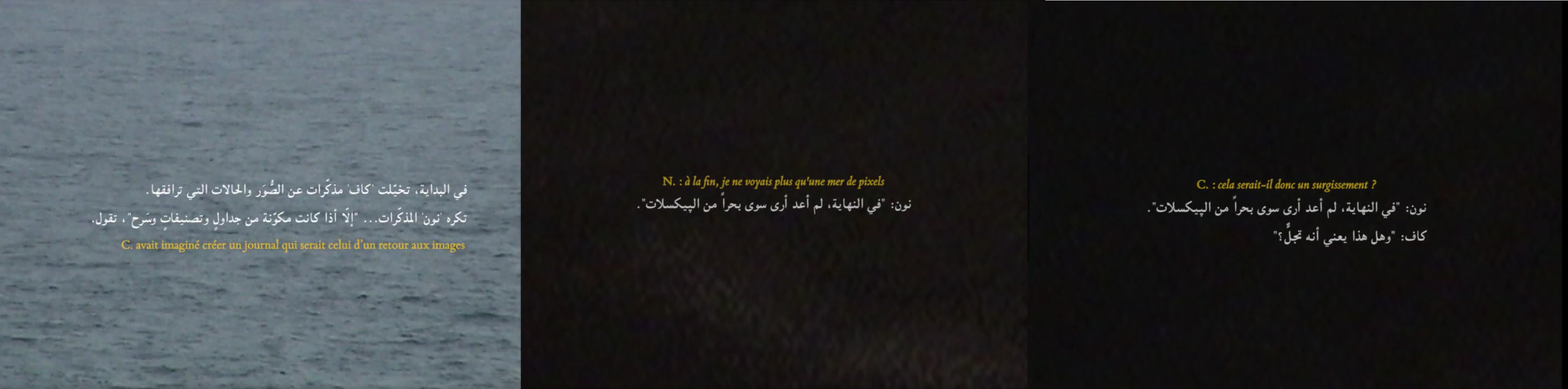

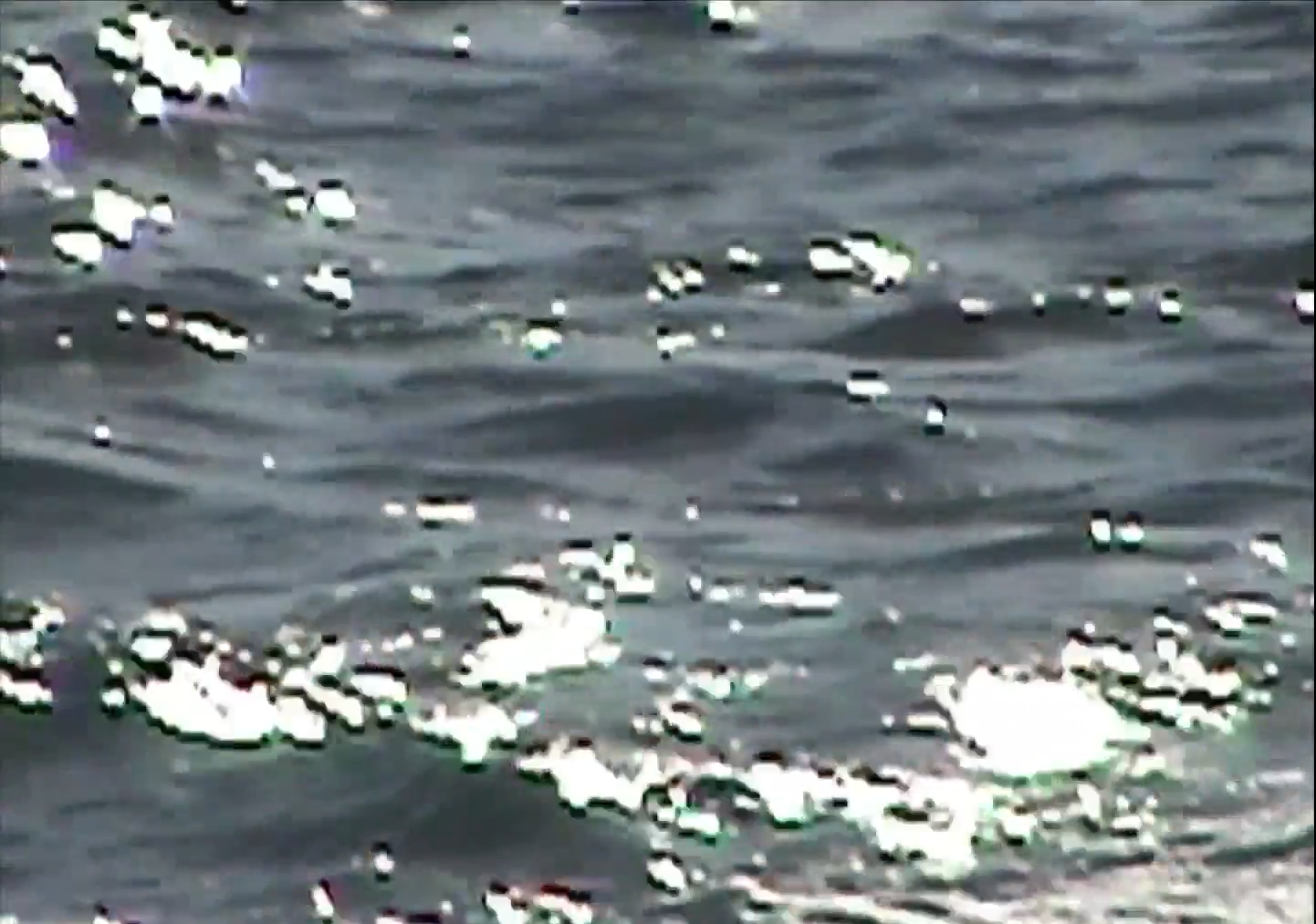

Cette tentative d’un film « politique » tranche avec One sea, 10 seas de Nour Ouayda, film en huit vagues qui partage avec nous les stupeurs de l’observation de l’écume et des pixels sur cassette DV. Cette exploration patiente des moyens de son outil (l’interminable travelling rotatif ouvrant le film évoquant les expérimentations de Michael Snow dans <–> (Back and Forth), le zoom forcené jusqu’au bout du DV dans un quasi bruit blanc qui devient quelque chose comme la « brûlure de la mer ») déjoue en effet tout mimétisme de la représentation, tant visuelle que sonore. Elle recherche plutôt, outre une « classification des paysages » visités par la cinéaste selon leurs « instants de grâce » respectifs, l’art délicat de créer des « trompe-l’oreille », cette convocation de la mer jusque dans le quotidien opérée par la transformation du son de l’huile sur le feu, du passage des voitures par la fenêtre, en paysage marin. Jusqu’à ce que « la mer surgi[sse] alors tout entière dans [s]on appartement ». Cet écho proustien, sans que l’on sache au juste comment les conversations éminemment littéraires (ressacs également de François Bon, Rainer Maria Rilke et Marina Tsvetaïeva) qui parcourent le film informent l’image et le son ou sont informés par eux, donne alors à sa réalisatrice le mantra qu’elle égrène tout au long du film : la recherche du « surgissement ». Car « où qu’on soit dans le monde, s’écrit-il sur l’écran, s’il y a une mer, on va se diriger vers elle » constatent, avec François Bon, la réalisatrice, sa monteuse Carine Doumit et Tatiana El Dahdah, preneuse de son. C’est dans cette conversation de trois femmes que l’image s’ouvre à une troisième écriture : celle du texte. Le cadre appelle alors à un nouveau parcours de l’œil sur l’écran, un récit dont la calligraphie arabe linéaire, laissant à la langue française une apparition plus épisodique, laisse deviner au lecteur non arabophone la part de romanesque et d’élan lyrique que l’écriture dévoue au film. Dans ces épitres, que les trois femmes avouent avoir réarrangées sur les images pendant la genèse du film pour finalement le construire sous nos yeux, transparait l’objectif que la cinéaste et ses interlocutrices placent au cœur du film. « Lisez au cinéma ! » concluent-elles, comme une invitation à faire dialoguer le monde immédiatement sensible et le monde des paroles qui informent, sinon construisent, notre vision naïve.

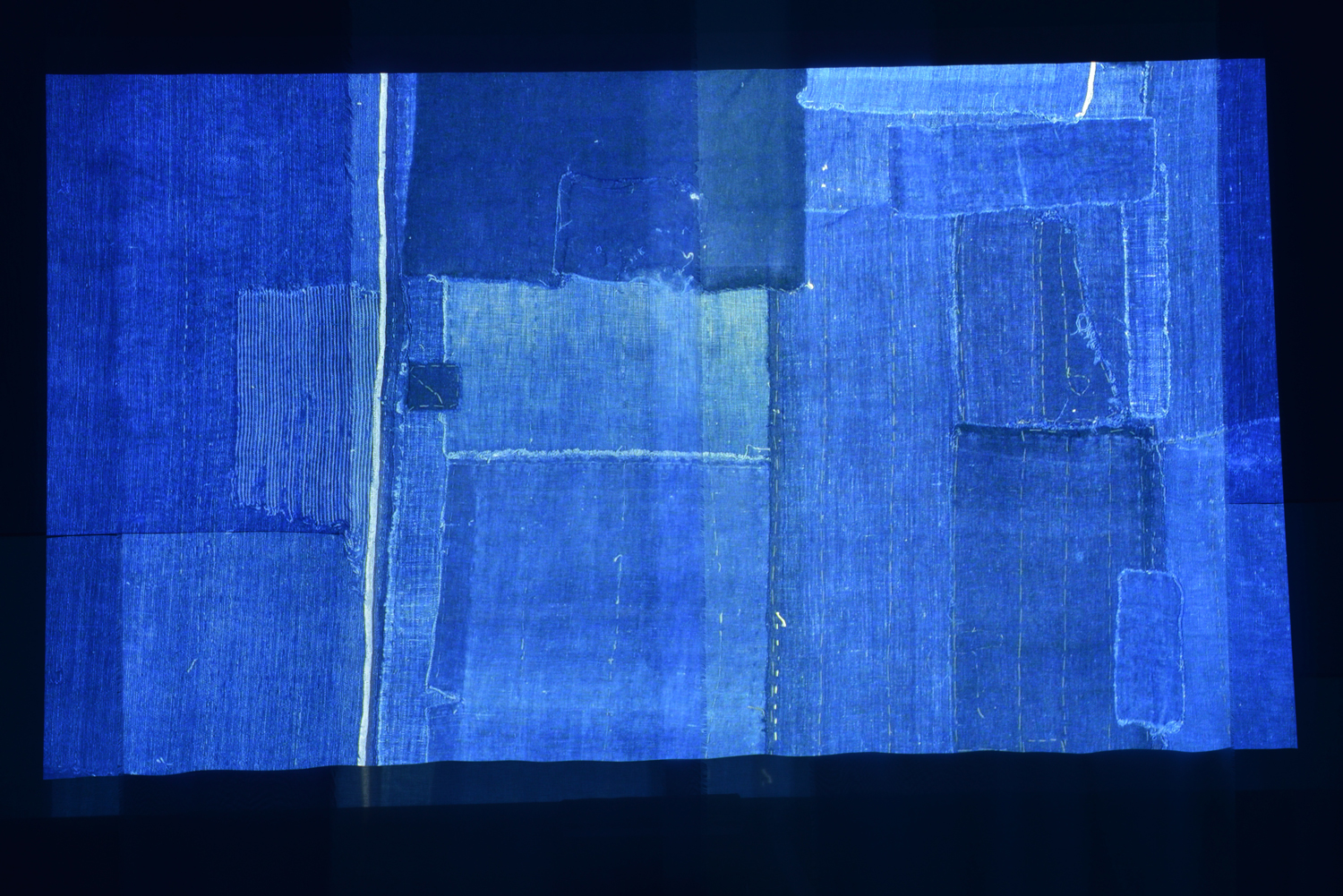

Poursuivant un objectif similaire, l’Ultramarine de Vincent Meessen abandonne quant à lui le texte écrit pour déployer sa rêverie autour du pigment éponyme, et retracer sous la forme d’une dérive musicale, déclamée par l’auteur de Harlem, Kain the Poet, l’origine coloniale inscrite dans le programme sémantique de ce titre. De déclamation erratique propre au spoken word, cette fusion du poème et de la culture post bop ici rendue manifeste par l’accompagnement de la batterie solo fiévreuse de Lander Gyselinck, le film devient peu à peu « collage de textes, d’images et de rêves », à la semblance du panneau rapiécé de denim qui scande l’écran. Ce patchwork de ciels, arpenté de surpiqûres jaunes, le poète nous dit qu’il est la vue d’un astrolabe « capteur d’étoiles » (astro-labos, startaking), celui des marins et des conquistadores (plus ultra, toujours plus loin, n’est-ce pas la devise du Royaume d’Espagne ?). C’est alors que le bleu d’outremer, importé des colonies, où on le voit teint par quatorze travailleurs bengalis asphyxiés d’oxydes d’indigo (la « prison du bleu Bangladesh »), puis déporté aux colonies, vêtant les esclaves noirs dans les plantations de coton ou les orpailleurs des pépites dorées du rêve américain, envahit l’écran et s’empare du noir qui recouvre habituellement au cinéma la voix over. « Gimme some drums! » s’exclame à répétition Kain à l’issue d’une plongée particulièrement éprouvante dans les profondeurs de la moving memory bleue, que la parole poétique s’attache à décoloniser. Car un automate de négrillon aux lèvres rouges, qui ne cesse de faire retour dans le cadre, nous entraine alors dans un autre film et nous rappelle qu’il y a bien quelque chose de pourri au royaume de Hollande : cette histoire de l’Afrique revue et corrigée par Santa Claus (« Santa Claus revisited »), cette histoire de celles et ceux « à qui n’appartient guère plus même cette odeur blême des tristes jours anciens[22][22] L. Gontran-Damas, « Nous les gueux », Black Label, Paris, Gallimard, 1956.. »

Ce fantôme d’un passé qui chaque année revient sous les traits d’un saint Nicolas de carnaval, accompagné de son fidèle Zwarte Piet (Pierre le Noir) affublé d’une black face, hante aussi le film de Sabine Groenewegen. Dans Odyssey, les Pays-Bas contemporains sont disséqués par un Usbek extraterrestre et son Rica machinique, comme le patient zéro d’une épidémie qui ne sera jamais nommée mais que nous reconnaissons à ses symptômes : l’impérialisme et le racisme. La maladie est chronique et évolue rapidement : des traditions racistes captées par les premiers cinématographes à la construction d’une flotte commerciale, de l’annexion du Surinam aux publicités en Technicolor des premiers temps de la société de consommation, la récurrence figurale de saint Nicolas et Zwarte Piet imprime sa marque sur les images de toutes les époques. Parfois, la machine extraterrestre capte des plans d’inondations aux Pays-Bas, contemporains des vagues migratoires en provenance des anciennes colonies, comme le retour d’un refoulé historique qui semblent prendre au pied de la lettre la métaphore freudienne selon laquelle le mécanisme de refoulement « édifie les forces psychiques qui se dresseront plus tard comme des obstacles sur la voie de la pulsion sexuelle » et qui « telles des digues, resserreront son cours[33][33] S. Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle, 1905, F. Cambon (trad.), Paris, Champs classiques, 2011.. » Mais d’autres spectres encore hantent le flux d’archives et d’exactions commenté par les deux anatomistes. Des « contingences magnétiques » troublent le robot extraterrestre chargé de collecter les signaux en provenance des machines terrestres « primitives ». Le montage glitche. L’ordinateur, malgré sa supériorité technologique, perd le contrôle sous les assauts d’un signal, qui ne provient pas – Rica-Hal est forcé de l’admettre – d’une quelconque machine. À la faveur d’un dysfonctionnement des deux dispositifs – l’appareil d’exploration extraterrestre et le corpus des archives officielles humaines – c’est par la voie poétique que ce qui se trouve au dos des images se ménage alors une place dans le visible duquel il était exclu. Et coïncidant avec celle Kain the Poet, « la voix prononce que l’Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilences[44][44] A. Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, 1947, éditions Présence Africaine, Paris, 1983.. »

De la fantomachie

Dans les premières images de Les idées s’améliorent, film de fin d’études à la Fémis de Léo Richard, l’écran de contrôle d’un logiciel diffuse, en une boucle hoquetante digne des remontages d’un Martin Arnold, une courte séquence de fiction cinématographique, une adaptation datée des Chants de Maldoror du comte de Lautréamont. Ces images sont étiquetées avec l’abnégation de modernes moines copistes par un groupe de jeunes opérateurs cloîtrés dans une chambre obscure, assistée d’une banque de données et d’un dictionnaire des synonymes. La signification affective de la grimace, du haussement de sourcils ou du cri humain doit être minutieusement décrite, nous apprennent les personnages un peu maladroits de cette fiction dystopique, de façon à exorciser définitivement son mystère hiéroglyphique. Jusqu’à ce que la machine s’enraye et que la figure exorbitée d’un acteur oublié intrigue le logiciel et son opérateur en légendant automatiquement un intriguant « suicide » : débutera alors une enquête rapide et déceptive sur les traces de cette figure fantôme, dont l’énigme de l’expression restera finalement incomprise. Le temps seulement pour le protagoniste d’achever sa révolte larvée et de rechercher par un autre biais une échappatoire à ce système de reconnaissance excessivement intrusif (mais néanmoins pas si dystopique, si l’on songe aux récents algorithmes de reconnaissance des émotions utilisés par la police niçoise pour traquer les départs de feu contestataire ou bien évaluer le bien-être de ses citoyens). Ce sera finalement par un combat oulipien entre l’humain et la machine, un assaut de mots proposés par le héros aux lois toutes nécessaires et suffisantes qui gouvernent l’algorithme, que s’achèvera le court-métrage, laissant croire avec un brin de naïveté que cette révolte par le surréalisme (l’acteur mystérieux que recherchait le héros n’était pas par hasard le personnage principal d’une adaptation du poète réhabilité par André Breton) pourra suffire à endiguer la froideur de l’algorithme. Cette agonie du dispositif, néanmoins, s’avère le moment où, plus encore que dans le gros plan sur les traits corrompus par les ans de l’acteur, les fantômes finissent par revenir.

Pour sa propre chasse aux fantômes, Ben Rivers fait le choix de poursuivre formellement la contrainte diariste qu’il s’était fixée lors de son précédent film, déjà présenté au FID en 2016, mais préfère cette fois le rythme calendaire au découpage saisonnier qui scandait Things. En trois bobines de 16mm par mois, Ghost Strata récite à nouveau chronologiquement les rencontres du cinéaste pendant une année entière. Celles-ci – succédant à la claustration imposée de Things – approfondissent la recherche que menait déjà le réalisateur sur la nature fantasmatique des images. Aux peintures de Lascaux, dont il rejouait la scène de représentation originelle en images de synthèse, Rivers substitue dans ce nouveau film à même la paroi l’analyse géologique. Au gré d’un entretien avec un ami géologue également hantologue à ses heures perdues, qui lui avoue sa passion pseudo-scientifique pour l’imagination du dessin des strates géologiques faisant défaut au paysage à la suite d’une excavation, Rivers formule alors une passionnante théorie de l’image-fantôme donnant son titre au film. Telle qu’il la décrit, cette image projective se présente comme le tampon entre deux réalités d’un passé que nous pourrions avoir vécu. S’explique alors la présence manifeste dans le film d’objets défectueux, troués et cassés (l’usage de pellicules abimées notamment), l’explication du géologue étant elle-même laissée incomplète au moyen d’un cut brutal ôtant au dernier instant le fin mot que proposait le scientifique à sa propre théorisation. Jouant alors dans une bobine postérieure de la proximité mythique de Chronos et Chtonie, le Temps et la Terre, le film érige au rang de seule cosmogonie valide un commentaire de la philosophie présocratique troué par une lecture butée, entrecoupée par le rire d’une enfant.

Des paysages que l’on découvre à travers le brouillard, désertés par les hommes. Une charogne et des forêts verdâtres. Des maisons abandonnées, seulement hantées par des écharpes de brume, des feuilles volantes et des biches en liberté, des montagnes éventrées par une force disparue depuis longtemps. La Toscane du Nord que filme Margherita Malerba semble avoir été frappée par une catastrophe qui l’aurait vidée de ses habitant·es et dont les quelques survivant·es se livrent nuitamment, tous les 24 décembre, à d’obscurs rites païens autour d’un grand brasier. La cinéaste collecte patiemment les traces des formes de vie qui ont occupé ces lieux et qu’elle ne peut désormais rencontrer que sous leur forme ectoplasmique. Ses quelques Pagine di storia naturale est un thésaurus, un herbier, dans lequel se croisent et se répondent des photographies rongées par la moisissure, des pages de journaux antédiluviens, des enregistrement sonores crépitant et des fragments de pellicule corrompus, glanés par la réalisatrice. Ainsi que le montrait déjà Ghost Strata, les fantômes ne sont pas seulement ceux des défunt·e·s, mais surtout l’expression d’un manque, d’une béance, laissée par l’action corrosive du temps ou la brutalité d’un départ. Délaissant l’imagination des hommes pour les rêveries de la nature elle-même, Pagine di storia naturale propose alors une lecture de seconde main de l’histoire toscane : une histoire par l’absence. Il semblerait même que la figuration de cette vacance soit parfois prise en charge par les paysages eux-mêmes : les grottes, les ponts du diable, les anses, les carrières de marbre. Là-bas, les seules activités humaines visibles sont relatives à la production du papier (scieries quasi désaffectées, cuve bouillonnante remplie de pâte à papier), efforts dérisoires dirigés vers la fabrication d’un support pour d’éventuelles traces. Mais nous avons vu les pages arrachées, les feuilles jaunies, rendues illisibles par les intempéries, les photographies passées et l’halogénure d’argent sublimée. Les montagnes italiennes préfigurent ce qui resterait après la discrète apocalypse qui guette nos civilisations de l’écrit et de l’image et dessinent le modèle qu’elles donneraient à leur tour de l’histoire humaine : celui d’un livre aux pages attaquées par le temps.

Toutefois, la montagne et, a fortiori, la nature, peuvent se révéler le refuge de celles qui veulent se mettre à l’abri du monde. Certains films du FID 2019 proposaient ainsi une voie d’accès aux choses par l’attention, l’égard, que requiert l’invisible pour se frayer une voie dans l’image. Who’s Afraid of Ideology ?, de Marwa Arsanios, dont le cadrage inaugural sur la cinéaste finit par se décentrer, en plan-séquence, sur le paysage environnant, affirme ce retour de l’environnement naturel dans l’image (et actant ce décentrement, la seconde partie du film débutera quant à elle sur un herbier). Si le film retrace le parcours de femmes kurdes et syriennes qui prennent le maquis pour tenter de se ménager une existence loin du monde des hommes, ravagé par la guerre, la dimension écoféministe inhérente à leur démarche ne se révèle qu’au gré de l’expérience autonomiste suivie par la caméra. L’une de ces femmes se souvient devant nous de sa mère comme de sa « première professeure d’écologie », comme celle qui lui a, la première, appris à prendre soin des autres formes de vies. Connaître la nature, sans pour autant vouloir à tout prix en être « maître et possesseur », comme est désigné tour à tour l’homme violent et l’État central mortifère, ne se conçoit alors que par l’adoption d’une approche post-humaniste à même d’établir ce gouvernement des vivants, de tout le vivant, que ces femmes revendiquent. À ce propos, l’autrice convoque la pensée de Niels Bohr, rappelant que l’expérience objective de l’être humain sur son milieu n’existe pas car la présence même de l’expérimentateur·rice modifie – voire détruit – son objet. La citation semble voyager de film en film : on l’entend aussi dans celui de Carlos Segundo. Dans Fendas, une physicienne, à défaut de pouvoir soumettre les variations cachées de la lumière à l’œilleton de ses appareils d’observation sans annihiler les conditions de l’expérience, décide d’écouter le spectre lumineux pour en révéler les fantômes. Attraper les fantômes par les oreilles, par l’écoute, avec toute l’importance dont l’ingénieur du son investit ce terme, est aussi l’entreprise de Salam Godzilla. Les personnages de Gilles Aubry y promènent des micros sur le monde afin d’en faire surgir les vestiges. Tatiana El Dahdah ne fait pas autre chose dans One sea, en se mettant résolument à l’écoute de l’eau – le texte nous informe même que son alter-ego romanesque, T., refusera désormais la sonorisation de films mettant en scène des êtres humains.

***

« Connecter les points » proposait l’Usbek d’Odyssey en guise de programme poético-politique à la bonne intelligibilité des gesticulations, autrement énigmatiques, du monde humain. C’est bien dans cette dimension parallèle, existant entre les films et entr’ouverte fugitivement par le FID, que l’on peut reconnaître les liens exacts qui unissent les conquérants d’Odyssey et les bengalis pilonnant le pigment d’Ultramarine, le géologue de Ghost Strata et les guerrilleras écoféministes kurdes de Who’s Afraid of Ideology, les chants de lutte algériens de Pourquoi la mer rit-elle ? et les dialogue avec la mer de One Sea, et enfin, comme entre tous ces films, la danse macabre – « et autres fantasmagories » nous dit le film que Pierre Léon et Rita Azevedo Gomes consacrent à une conversation avec Jean Louis Schefer – des figures et des formes.

Durant de longues vacances portugaises passées avec lui dans une villa reculée, les deux réalisateur·trices filment l’historien de l’art aux prises avec l’exégèse difficile de cette tradition médiévale mal connue, et selon lui entièrement fausse. Dociles, et sans jamais l’interrompre autrement que par des extraits issus de leur mémoire cinématographique et intercalés dans la conversation comme des illustrations personnelles, les cinéastes sont toujours présents dans le champ en posture d’écoute. Manifestement captivés, c’est à peine s’ils sont remarqués par le penseur vaticinant dans des décors champêtres ou bien proposant une interprétation in vivo de l’attelage muséographique de deux tableaux, reliés par un secret tunnel que l’historien met au jour plus pour la caméra que pour ses interlocuteurs directs. Dans une prise de parole magistrale qui ponctue le film, néanmoins, il propose à ses deux hôtes de ressaisir sa vision de l’histoire – dont l’étude érudite de la danse macabre, prétexte au film, n’avait été que le leurre. Profondément perdu dans les vagues de la côte portugaise et de Virginia Woolf, il improvise cette historiographie fragile, douteuse même de la validité de l’histoire, et qui semble avoir été le livre de chevet de nombre des films dont nous avons parlé :

« Le soleil ne s’était pas encore levé. La mer et le ciel eussent semblé confondus, sans les mille plis légers des ondes pareils aux craquelures d’une étoffe froissée. Peu à peu, à mesure qu’une pâleur se répandait dans le ciel, une barre sombre à l’horizon le sépara de la mer, et la grande étoffe grise se raya de larges lignes bougeant sous sa surface, se suivant, se poursuivant l’une l’autre en un rythme sans fin. »

Images : Ultramarine (Vincent Meessen) / One sea, 10 seas (Nour Ouayda) / Ultramarine / Odyssey (Sabine Groenewegen) / Ghost Strata (Ben Rivers) / Pagine di storia naturale (Margherita Malerba).