Couleur critique 2/2

Expériences chromatiques dans le cinéma contemporain

3. Couleur et phénoménalité de l’optique.

“En cas de faiblesse du flux visuel, il se produit souvent une réflexion sans qu’il y ait condensation dans l’air. C’est ce qui arriva naguère à un homme dont la vue était faible et peu perçante. Il lui semblait qu’une image le précédait constamment quand il marchait et que cette image le regardait en face. Cette impression était due à ce que son flux visuel était réfléchi vers lui. Car la maladie rendait ses rayons visuels si faibles et si fins que l’air environnant faisait office de miroir”[11][11] Aristote, Météorologiques III, 373 a, tr. Pierre Louis, Paris, Les Belles Lettres, 1982, Tome II, p. 12.. Transformer “l’air” en “image”. Ce récit d’Aristote dans le chapitre “Halo et Arc-en-ciel” des Météorologiques résume, dans sa version organique, l’une des grandes entreprises expérimentales : chercher les moyens d’une construction purement optique de l’espace. Cette préoccupation s’est actualisée selon deux axes : travailler l’image de cinéma à partir des propriétés de la projection ; réciproquement, transformer la projection elle-même en image. Au confluent de ces deux tendances, l’idéal cinématographique de Peter Kubelka : réaliser une œuvre qui soit un flash, un pur signal lumineux [22][22] “Mon rêve était de faire des œuvres d’art qui dureraient une demi-seconde, ou une seconde, comme des signaux lumineux. Je voulais faire un film avec la vitesse la plus visuelle”. Peter Kubelka, “La théorie du cinéma métrique”, 1974-1975, in Peter Kubelka, Paris, Paris Expérimental éd., 1990, p. 76.. Fondamentalement, il s’agit de reconquérir l’ensemble du dispositif cinématographique comme champ visuel et, ici, la couleur va servir de révélateur à la phénoménalité de l’optique.

Anthony McCall, Line Describing a Cone (1973)

Point, flash, rai, halo, parhélie, nuée, la couleur anime une spatialité subordonnée au mouvement et à la vitesse, donc au temps, au détriment des propriétés de surface. Dans une telle recherche, les vecteurs de l’unidimensionnel, écran et pellicule, peuvent disparaître tout à fait pour laisser le terrain libre à l’événement projectif. Line Describing a Cone, de Anthony McCall (1973, 30’), est le manifeste du cinéma pensé comme sculpture temporelle. Malcolm Le Grice décrit ce film sans écran : “l’image est tri-dimensionnelle, formée dans le rayon lumineux émis par le projecteur lui-même. Un point de lumière sur fond de pellicule noire, considéré dans la longueur du faisceau, produit l’effet d’une ligne dans l’espace sortant directement de la lentille du projecteur. Pendant trente minutes le point se prolonge jusqu’à former la circonférence d’un cercle, de telle sorte que la raie issue du projecteur décrit le contour d’un cône — une sculpture temporelle au moyen de lumière “solide”[33][33] in Abstract Film and Beyond, London, Studio Vista/M.I.T. Press, 1977, pp. 144-145. (Nous traduisons).”. La lumière en effet, subtilement travaillée par une fumée particulière choisie par les projectionnistes, se transforme en une sorte de gaze étincelante que les spectateurs, invités à pénétrer dans le faisceau, caressent, palpent, irisent de l’ombre portée de leur corps. La lumière affirmée en matière, l’optique en tactile, la projection en image et l’image en épreuve physique : dans son orbe, le dispositif minimaliste d’Anthony McCall reprend en charge tout ce que le cinéma considère comme instrument ou accessoire, achève le renversement, transforme en sujet ce que certains films classiques (Queen Kelly de Stroheim, The Scarlet Empress de Sternberg ou L’Enfant secret de Garrel) laissent affleurer comme leur dimension la plus précieuse : la figuration des corps en événements lumineux, proposition plastique qui matérialise la dimension projective (physique, mentale, affective) des choses. Lentement, le rai devient faisceau, le faisceau se courbe, le noir enclôt dans le cône ne traduit pas un vide mais l’énergie ductile qui habite la pénombre, les bords se rapprochent, le cercle se referme, le cinéma s’est réouvert, il est devenu, il a toujours été cette expansion parfaite. Cet infini que les choses n’atteignent pas dans la progression, elles l’atteignent dans la rotation[44][44] Cette citation tourne beaucoup : elle est de l’Abbé Galiani, cité par Karl Marx (Fondements de la critique de l’économie politique), cité (en 1973, la date même de Line Describing a Cone) par Hubert Damisch, “Égale infini”, in Fenêtre jaune cadmium, Paris, Seuil, 1984, p. 201.. L’œuvre d’Anthony McCall, en noir et lumière, reprenait le dispositif d’un film où la couleur apparaissait en son état le plus élémentaire de phénomène lumineux : Spot The Microdot (1970). Son auteur, Malcolm Le Grice, s’est servi de l’émulsion magnétique opaque et uniforme utilisée pour la piste son en 16mm. Il y a pratiqué des trous, en séries mathématiquement déterminées, de façon à ce que la lumière du projecteur passant à travers eux frappe directement l’écran, tous les 24° de seconde. Et, rapporte un spectateur averti, “lorsque le cercle de lumière blanche vira au rouge, dans le public quelqu’un émis un son qui ressemblait à un soupir d’extase”[55][55] Gordon Gow, “On Malcolm Le Grice”, in Structural Film Anthology, op. cit. , p. 31. (Nous traduisons)..

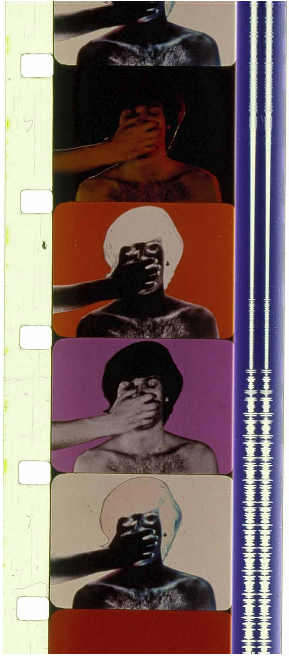

Un pur plaisir perceptif : la projection colorée affilie directement le cinéma au feu d’artifice, aux arts et techniques de l’explosion. Le cinéma déjà avait croisé la pyrotechnie à l’occasion des expériences menées au cours des années 20 par deux élèves du Bauhaus, Kurt Schwerdtfeger (Jeux de lumière réfléchie, 17 août 1923, théâtre municipal d’Iéna, programme “le cabaret mécanique”) et Ludwig Hirschfeld-Mack (Jeux de couleurs réfléchies, 3 mai 1925, Palais de l’Ufa à Berlin, programme “Le film absolu”)[66][66] Cf Wulf Herzogenrath, op. cit. et Didier Plassard, “Ni théâtre, ni cinéma : les jeux de lumière colorée au Bauhaus”, in Théâtre et cinéma années 20, Tome II, Paris, L’Age d’Homme, 1990, pp. 26-36.. Ici, la pellicule est remplacée par un système de projecteurs devant lesquels on passe des filtres colorés, des caches et des grilles aux mailles très fines, de manière à produire une chorégraphie de formes géométriques représentatives du répertoire plastique propre au Bauhaus. Au rythme d’une musique elle-même expérimentale, le tout est projeté, dans le noir, derrière un écran. Paradoxalement, ce qui frappe le plus dans la reconstitution filmique de ce dispositif[77][77] Par Rudolf Jüdes, Reflektorische Farbenlichtspiele, 1967, 24’. n’est pas la complexité des jeux chromatiques mais les éclairs et scintillements incolores que la projection dégage et qui semblent émaner des couleurs, effacées par l’énergie même de leurs rencontres, en quelque sorte fondues au blanc : l’image s’éloigne ainsi de son modèle technique, le vitrail (auquel Klee puis Josef Albers consacrèrent un atelier au Bauhaus), qui procède par assignation chromatique, chaque pan de couleur cerné en son lieu, pour rejoindre l’art des ombres électriques où le flou et la brillance, les chevauchements et l’indéfinition, remodèlent les contours et l’espace. En février 1925, appliquée à un corps d’acteur, ces projections colorées contribuent à repenser la mise en scène : un rideau est tendu devant la rampe, des projecteurs, munis de filtres et de caches, éclairent l’acteur qui joue derrière la tenture et découpent sa silhouette en ombres colorées [88][88] Cf Didier Plassard, op. cit., p. 36.. Si ce dispositif inventé au Bauhaus appartient encore au théâtre, cinquante ans plus tard, Malcolm Le Grice en fait l’instrument d’une mise à nu cinématographique dans une performance intitulée Horror Film I. Le Grice dévoile doublement le corps de l’acteur, puisqu’à l’inverse il le place en avant du rideau ; et qu’il le dénude (c’est le sien). Sur la forme humaine, accompagnée seulement d’une ampoule suspendue, il fait diriger trois projecteurs munis de trois filtres, de sorte que les mouvements de l’acteur répandent des ombres colorées sur l’écran, comme si les images, pelures organiques, pouvaient directement se détacher et tomber du corps : fantasme qui structure une bonne part de l’histoire de la représentation et du cinéma en particulier.

Ronald Nameth, Exploding Plastic Inevitable (1966)

Des performances du Single Wing Turquoise Bird à Los Angeles, aux installations de Henry Jacobs et Jordan Belson à San Francisco (Vortex Concerts, Morrison Planetarium, 1957-1960) jusqu’à l’Exploding Plastic Inevitable jouant sous le haut patronage d’Andy Warhol (filmé par Ronald Nameth en 1966), l’expanded cinema n’aura bientôt plus besoin ni de pellicule ni d’écran, du filmique ne restera plus que la projection colorée, le cinéma se confond alors tout à fait avec une fête plastique. Mille et mille fusées, S’élançant vers les cieux, ou droites ou croisées, Firent un nouveau jour…[99][99] Corneille, Le Menteur, Acte I, scène V.. Mekas retrace l’une de ces performances[1010][1010] Ciné-Journal. Un nouveau cinéma américain, 1959-1971, tr. Dominique Noguez, Paris, Paris Epérimental éd., 1992, p. 183.. “Lundi 12 juillet [1965] : exploration psychédélique au New Theatre, dans l’est de la 54° Rue. Timothy Leary présente la soirée comme une session psychédélique sans produits chimiques ; Jackie Cassen projette des “sculptures de lumière” polarisée ; effets lumineux obtenus avec de la peinture liquide (acrylique et aniline) de Don Snyder ; (…) une boîte, un agencement de prismes, avec des couleurs clignotantes.” Les nuages et poussières colorées projetés dans l’espace, la discontinuité des effets stroboscopiques, le rayonnement comme substance originelle, tout ce qui en somme apparente la salle de cinéma au night-club, cette autre boîte de nuit, et verse le cinéma élargi au registre d’une anthroplogie de la fête, se trouve résumé dans la question que Jonas Mekas, troublé par la mutation concomitante du cinéma en performance et du spectateur en acteur, adresse en 1966 à Steve Durkee [1111][1111] Ibid., p. 223.: que signifie notre transformation en photogrammes ? Comme si la pathologie visuelle rapportée par Aristote s’était renversée : ce n’est plus le corps qui transforme l’air ambiant en reflet, mais l’ambiance qui a métamorphosé le corps en image.

Avec l’expanded cinema, du cinéma conçu comme événement projectif ne subsiste plus, de fait, que la couleur. Elle importe alors bien moins par sa teinte que par sa densité : flash intense ou bain enveloppant, vapeur diffuse ou rideau compact. Le pan du cinéma expérimental qui, complémentairement, s’attache à la nature projective de l’image, élabore une dynamique des couleurs : que peut cette substance chromatique, dissociée des questions du pigment, de la texture ou de la couche ? La couleur est ici ressaisie dans un état physique plus fondamental, elle se divise en onde et en fréquence, elle manifeste son extensibilité, sa ductilité, ses qualités immatérielles. Comme la Color Sequence de Dwinell Grant, Parcelle de Rose Lowder (1979, 3’) est un flicker chromatique abstrait mais ses moyens sont très différents. Grant utilisait la couleur bord à bord, en aplat ; Rose Lowder travaille sur les relations entre centre et périphérie, surface colorée et champ optique. Infime, un clignotement coloré blanc ou rouge apparaît au centre de l’écran noir. Devenu blanc et noir, le flicker fait aussi clignoter sa forme, cercle ou carré. Ces formes géométriques élémentaires n’ont rien d’anecdotique, on peut penser que, déterminées par le dessein de rapporter le film à sa projectivité, elles stylisent les deux pans de la cinématographie ici interrogés : le rond condense la double circularité du projecteur et de la bobine, l’effet d’entraînement nécessaire au déploiement du film, tout ce qui instaure l’existence et les qualités de la vitesse ; le carré contracte évidemment l’écran, le cadre, le cadrage, tout ce qui installe le formatage spatial ; le battement qui les fait alterner au centre de l’image dit leur complémentarité et résume le travail d’intermittence et de raccordement en quoi fondamentalement consiste le cinéma. Soudain, irradiation maximale, tout l’écran palpite de rose, puis de bleu, puis de jaune, les bords semblent plus vifs que le milieu du champ, le cadre se déploie hors de ses limites objectives, vers nous, tandis que son centre, rose ou bleu, s’affirme comme un foyer autonome. Après une flambée chromatique, les couleurs s’éteignent, le cadre se rétracte, la petite quadrature centrale continue de bruire. Elle s’éteint enfin. Sur une structure simple, avec des moyens minimaux et une invention brillante (l’abrégé géométrique du dispositif), Rose Lowder bouleverse et recompose la spatialité cinématographique. Parcelle est conçu photogramme par photogramme, chacun d’eux présentant soit un morceau de figure géométrique ; soit un monochrome ; soit un gramme blanc. Seule la projection reconstituera le tout vers quoi tendent ces “parcelles”, cercle ou carré, couleur plate ou irradiante de lumière. Le même effet d’irradiation n’aurait pu être obtenu par la successivité, image par image, des figures pleines, inscrites tout entières sur chaque photogramme : arrive à la perception le flot continu des particules chromatiques infusées par leur autre, nourries de non-couleur, de blanc, de lumière et de non-forme. De sorte qu’entre la surface objectivement colorée et l’irradiation qu’elle provoque, il n’y a plus de différence de nature, juste un changement de milieu. Le film commue ainsi l’espace environnant en champ optique total, il l’annexe mais pour l’animer, l’allumer et surtout l’ouvrir : ce qui irradie n’a pas de limites. L’espace devient une réplique, au sens d’Épicure[1212][1212] “Répliques (typoi) : films atomiques qui se dégagent sans cesse de la surface des corps composés, en reproduisant fidèlement leurs contours et leur structure interne”, in Jean Bollack, Mayotte Bollack et Heinz Wismann, La Lettre d’Épicure, Paris, Minuit, 1971, p. 265., de la couleur projetée. Rien en effet n’est plus proche de ce travail que les théories visuelles de l’atomisme antique, qui pense la surface comme une zone phériphérique des corps, où naissent les simulacres ; or, pour Lucrèce, la couleur pouvait métaphoriser la nature même de la matière. “Nous voyons un grand nombre de particules se détacher non seulement de l’intérieur des corps, mais de leur surface aussi, comme les couleurs. C’est l’effet que produisent ces voiles jaunes, rouges et noirs, suspendus par des poutres aux colonnes de nos théâtres et flottant au gré de l’air dans leur vaste enceinte. L’éclat de ces voiles se réfléchit sur tous les spectateurs, la scène en est frappée”[1313][1313] De Natura Rerum, Livre IV, v. 70-76, tr. Lagrange et Blanchet, Paris, éd. Garnier, sd., p. 171.. Dans Parcelle, l’irradiation n’est pas une illusion d’optique, mais une dynamique de montage intégral.

Rose Lowder mène une recherche anti-illusionniste sur les phénomènes et les mouvements optiques. Si elle travaille dans les champs de tournesols c’est que, alimentée de lumière, la rotation des fleurs y transforme un rayonnement visuel en trajet spatial : sans rien négliger ni de la botanique ni d’une glorieuse histoire picturale, Rose Lowder (qui travaille en Provence) constitue le tournesol en motif formel de son esthétique. Les Tournesols (1982, 3’) laisse imploser la possibilité même du plan fixe. Comme dans Parcelle, l’unité du photogramme est redivisée en éléments plastiques plus petits, non plus en vide et plein mais en net et flou : le montage cette fois s’élance à partir de l’acte optique par excellence, la mise au point. Rose Lowder décrit la réalisation de son film, qui passe par une invention admirable, “la partition des fleurs” : “la mise au point est successivement réglée image par image, selon une série de partitions sur des plantes spécifiques situées à différents endroits de plusieurs champs de tournesols contigus. Les petites unités de photogrammes, enregistrées les unes après les autres, apparaissent, simultanément sur l’écran, lors de leur projection, sous forme de diverses configurations induisant des mouvements insolites”[1414][1414] Catalogue Light Cone, Paris, 1994, p. 95.. Dans le champ de tournesols ainsi recomposé comme un bouquet, la surimpression temporelle et l’intime superposition de net et de flou au cœur du motif créent l’effet d’un vent impossible, un vent qui agite différemment et individuellement chaque fleur, dont le mouvement collectif échoue à rassembler les vibrations éparpillées. L’énergie ainsi dégagée produit un triple mouvement d’avancée et de recul plastique : du motif dans le plan, du plan dans le cadre, et du cadre dans l’écran. La projectivité de l’image cinématographique, affirmée comme condition formelle et non pas surplus, placée en amont et non plus en aval de la représentation, engendre une figuration où l’aura, apparition d’un lointain aussi proche soit-il (selon les célèbres analyses de Walter Benjamin), informe le plan point par point. Dans cette économie de la vibration, que fait la couleur ? Violente, intense, jaune cadmium sur vert brillant, son éclat recueille et absorbe une partie du scintillement cinétique : elle devient ici, de façon inédite dans le cinéma expérimental, un puissant facteur de stabilité[1515][1515] Rose Lowder rapporte que le technicien chargé d’étalonner le film l’appelait “la version verte”, “parce que le film est bien plus vert que les normes industrielles de développement ne l’admettent”. Lettre à Cecilia Hausheer, 27 août 1989, in Viper’ 89, Viper/Zyklop verlag, Luzern, 1989, pp. 4-5. (Nous retraduisons de l’anglais). Dans cette lettre, Rose Lowder récapitule les différentes techniques chromatiques inventées dans ces films, de Roulement, rouerie, aubage (1978) à Les Tournesols colorés.. Cette dialectisation du mouvement optique par la fermeté chromatique les porte tous deux à une puissance supérieure et fait des Tournesols un chef d’œuvre aussi manifeste que profond. Pour prolonger sa recherche sur l’étrangeté des mouvements visuels, Rose Lowder a réalisé une autre version de son film, intitulée Les Tournesols colorés (1983, 3’). C’est donc le même plan, mais viré à l’étalonnage en rouge ou jaune, surexposé ou sousexposé, teinte tantôt lavée tantôt saturée : cette fois la couleur participe de l’instabilité, elle manifeste un mouvement visuel supplémentaire mais qui s’adjoint aux autres au lieu d’y faire contrepoint. Par contraste, l’équilibre vibrant atteint par Les Tournesols apparaît dans sa monumentalité.

Rose Lowder, Les Tournesols (1982)

Au cours de ces recherches sur la projectivité, Rose Lowder bouleverse la notion de champ : ni le cadre ni le format ni l’écran ne font plus limite à l’image, le champ, espace d’irradiation, devient une force autant et plus qu’une figure de composition. Dans sa veine abstraite, le travail de Christian Lebrat concerne lui aussi l’expansivité de l’image filmique, mais en procédant d’abord, à l’inverse, par la démultiplication des figures de limite. Organisations I, II et III (1977) puis Trama (1978-1980, 12’) observent le défilement différentiel de bandes de couleur juxtaposées dans la largeur du champ, de façon intervallaire dans Organisations ; bord à bord, dans Trama. Les bandes, déroulées verticalement, redoublent les limites du cadre mais, reproduites au sein de l’image pour être mieux contestées, en cinétisent le format [1616][1616] Sur le motif de la bande, voir l’étude de Prosper Hillairet, “Christian Lebrat : films video, actions, collages. 1975-1983”, Musée National d’Art Moderne, Paris, 1983. Il s’agit de lacérer et dissoudre l’écran, comme le formule Christian Lebrat, le “briser de l’intérieur, en utilisant de très rapides et complexes changements de couleurs” [1717][1717] “Vibrations”, in Cantrills Filmnotes n° 65-66, Melbourne, octobre 1991, pp. 56-57.. Sur six bandes uniformes de couleur simplement accolées, Trama travaille les effets de la vitesse, rythmes, accélérations, clignotements, temporalités encore innommées. (Organisation II, plus simple pourtant dans la mesure où la couleur y servait de preuve, de bain, de laboratoire pour la temporalité visuelle, était sous-titré : “567 vitesses”). Dans Trama, où la couleur fait sujet, deux phénomènes de chromatisme filmique apparaissent et se déploient : l’évolution de la nuance propre à chaque bande, qui bouleverse la nature même de la couleur ; l’émergence d’une teinte d’ensemble, purement optique, qui en modifie jusqu’au lieu. Défilant séparément ou toutes ensemble, au même pas ou à des rythmes différents, à intervalles réguliers ou intermittences irrepérables, les mouvements différentiels des six couleurs vives employées produisent un chromatisme de la surimpression et de l’accumulation qui introduit le flou et le filage de la vitesse au cœur même de la couleur. “Opposition délicieuse et savante entre le vague et ce qui doit s’accuser”[1818][1818] Marguerite de Ponty (Stéphane Mallarmé), “La Mode”, in La Dernière Mode, 15 novembre 1874, Paris, Ramsay, 1978, p.42.: la couleur ne résulte pas seulement d’un mélange entre tons et valeurs, mais d’un montage entre nappé et filé, c’est-à-dire entre le lustre de la teinte enregistrée sur photogramme, la nuance due à sa projection et le bougé de la couleur hyper-montée (montée avec la couleur voisine, avec celle de sa limite, avec les effets de surimpression, avec le clignotement d’ensemble de l’image perçue, avec le rythme du défilement, avec la différence entre couleurs maintenues, couleurs émergentes et couleurs imperceptibles). De la couleur pelliculaire à la couleur finale, on passe, en quelque sorte, de la palette de Stella à celle de Duccio. La couleur est ici entièrement redéfinie par l’événement de la projection, elle devient ce passage, ce champ de translation, entre une teinte objective et un chromatisme actuel. Pour autant, il ne s’agit pas d’enfouir une couleur sous une autre et d’effacer la pellicule dans le mouvement projectif : au contraire (et le travail de Stella sur l’expansion spatiale de la peinture n’est pas sans avoir influencé le projet cinématographique de Christian Lebrat[1919][1919] Entretien avec l’auteur, 25 janvier 1995.), Trama déploie la couleur selon son horizon le plus large, en produisant une coloration susceptible de déborder l’écran, donc de prolonger le montage entre couleur matérielle et couleur incorporelle dans un au-delà du dispositif filmique objectif. Les mouvements de couleur génèrent en effet une teinte syncrétique, le jaune, un jaune turnerien, qui non seulement baigne et pétrit les bandes de valeurs inattendues, mais surtout produit un vent immatériel, une poussière de sable doré et gris dont la granulation impondérable passe en bourrasques ou en voiles devant l’écran, comme si de l’image s’échappaient des nuées de photons dansants. La couleur alors n’est plus teinte ni ton, elle devient chaleur, souffle, incontestable mirage ; le cinéma n’est plus représentation, mais thermodynamique. Les parcours abstraits dus à cet or optique font vibrer les bords sur eux-mêmes, transvasent latéralement les couleurs les unes dans les autres, nient la verticalité du défilement technique et laissent onduler les bandes dont pourtant la couleur reste plate et n’avance jamais dans l’écran, qui de toile devient tôle. Symétriquement, de frontière, le zip qui distingue chaque bande se transforme en zone, tantôt blanche, tantôt rosée, tantôt grise, lisière sur laquelle se superposent une par une, avec un léger décalage, les strates de couleurs accumulées, laissant apparaître le multiple aux franges de l’un. Ainsi, en distinguant avec rigueur des phénomènes cinématographiques différents, celui de la limite, celui de la différence, celui de la totalisation, Trama simultanément précise les nuances chromatiques introduites par la vitesse et trouve pour la couleur son aire la plus vaste. Christian Lebrat part du principe matérialiste qu’au cinéma l’image n’existe pas, elle n’est ni sur la pellicule, ni sur l’écran, ni dans le projecteur, ni dans sa réception par un regard, elle se trouve à la fois nulle part et entre tout cela. Avec l’invention d’une chromaticité purement cinétique, l’image cinématographique rejoint sa paradoxale substance, accède à sa pleine manifestation matérielle.

Si Trama met aux prises “à la régulière” couleur et forme géométrique pour aboutir au halo cinétique comme forme même de la couleur, Holon (1981-1982, 15’) constitue la version sauvage de la même investigation. De la bande qui structurait l’image ne subsistent plus que des traces obliques et fragmentaires et, plus abstraitement encore, une directivité générale du plan : c’est que la couleur a tout noyé, tout envahi, comme si Holon filmait en très gros plan une bouffée compacte des photons que Trama avait laissé se propager dans l’espace. La couleur s’impose quadruplement : par son caractère massif, all-over, gouvernant l’espace de ses ondes violentes ; par la fluorescence des teintes, qui en rappelle la nature optique ; par la vivacité de son apparition et de son remplacement, en un rythme rapide qui ponctue à peine l’emballement chromatique par quelques brefs passages au noir ; et surtout, par l’invention d’une dialectique interne à la couleur, qui rétroactivement souligne le caractère classique des conflits de la forme et de l’informe traités dans Trama. Ici, la couleur n’est pas considérée dans ses puissances centrifuges et radieuses ; elle gronde, elle se cabre sous l’effet de luttes intestines, qui font de chaque moment de Holon un polychrome à la fois brusque et délicat. Surgit d’abord une dominante, transparente et vive, rouge éclatant, vert malachite, bleu azurite : Christian Lebrat dit avoir pensé à Monet[2020][2020] Ibid. qui peignit avec la série des Nymphéas des couleurs “aux limites de la vision” ; celles de Holon donnent à voir en effet des couleurs si intenses, tellement exaspérées d’énergie, qu’elles dégagent de façon pure le caractère performatif, exclamatif, le caractère d’acte qui informe plus ou moins souterrainement toute image. Au sein de la dominante, roulent en faisceaux très fins d’autres couleurs aussi ardentes, qui ne la complètent pas, ne l’affectent pas localement, en somme ne trouvent pas d’alliance avec elle, mais la contredisent et, littéralement, la barrent dans son aspiration manifeste à tout emporter sous elle. Ainsi le polychrome, oblique simple ou compliquée, singulière ou multiple, plus ou moins iridescente, zèbre-t-il la nappe de couleur clignotante à la manière de failles hétéromorphes et tenaces laissant affleurer un autre âge de l’image et accumulant dans leurs débris ce qui reste de la géométrie des bandes. Au rebours des autres œuvres de Christian Lebrat, Holon obéit, sinon à une progression, du moins à une forme de téléologie : en fin de film, deux plans verts, d’un beau vert pré, semblent signer le triomphe extraordinairement fugace mais certain du monochrome sur le polychrome. Pourquoi clore cette riche aventure chromatique par le vert ? Question naïve, qui cependant trouve une belle réponse dans les Problemata d’Aristote, réponse d’autant plus appropriée que la couleur dans ces deux plans affiche son caractère gélatineux[2121][2121] XXXI, 19. Tr. Pierre Louis, Paris, Les Belles Lettres, 1990, p. 54. : “les substances vert clair sont modérément solides et elles contiennent une humidité suffisante. C’est pourquoi elles ne nous gênent pas et elles incitent les rayons visuels à se poser sur elles, parce qu’elles présentent un mélange de couleurs adapté à notre vue”. Le vert serait ainsi, tout à la fois, un monochrome mélangé et un polychrome uniformisé, synthèse euphorique autant que discrète du travail violent accompli par le film. Sans que son auteur en ait formulé l’intention, Holon s’inscrit dans la droite continuité de la recherche ouverte par Dwinell Grant : manifester la richesse, la volubilité de la couleur jusque dans la simultanéité simple de l’aplat et le minimalisme de l’instantané (ce que Christian Lebrat traduit en termes de traces polychromiques) ; montrer qu’elle ne saurait être ramenée à une logique de l’entité ; décrire sa nature d’événement.

4. Les ongles de Lon Chaney. Récupération organique.

Goethe, dans le Traité des couleurs[2222][2222] op. cit., p. 177., interroge “le rayonnement des rayons” et avance à ce propos la belle notion d’image-limite. Voici les lueurs produites par la flamme d’une bougie : “on pourrait fort bien nommer ces cercles des images-limites, parce qu’ils déterminent la limite de l’activité et cependant ne présentent qu’une image agrandie de la flamme”. Dès lors, si le halo nous renvoyait à une physique de la lumière, les phénomènes de reconduction de l’objet dans la projection lumineuse — les parhélies — nous renvoient, eux, à une physique de l’image. La prise en considération de tels phénomènes ouvre une quatrième voie d’expérimentation chromatique : considérer la couleur comme une instance substantielle au sein d’un medium optique. Soit que la couleur, comme les images-limites de Goethe, emporte avec elle quelque chose de l’objet (son contour, par exemple) ; soit qu’elle permette l’invention de figures de matière ; soit qu’elle devienne l’occasion d’une récupération organique, remettant du corps là où par nature il ne devrait pas y en avoir. Dans tous les cas, la couleur se présente ici comme un ensemble de capacités biophysiques et non plus comme une teinte : la chromaticité de la couleur devient accessoire au regard de ses puissances, ce qui n’a rien de paradoxal si l’on songe que chez Pline les couleurs valaient surtout pour leurs vertus médicinales, chimiques, culinaires et symboliques, au point que certaines d’entre elles ne sont décrites dans l’Histoire naturelle que par leurs propriétés, sans précision de leur coloris. Ainsi l’érétrie adoucit les plaies, referme les cicatrices et combat les maux de tête, mais comment colore-t-elle ? Voilà qui n’importe guère[2323][2323] op. cit., XXI, 38, p. 53.. Les expériences menées ici, sans rien oublier de l’opticité du cinéma, intègrent la couleur à la circulation immense des substances. Ce qui ne signifie pas qu’elle fait corps mais que, par elle, le cinéma accède aux questions de la consistance des choses.

Un film se consacre à matérialiser tout ce que le cinéma ne semble pas pouvoir être : Mothlight, de Stan Brakhage (1963, 4’). Avec Mothlight, le cinéma se fait collage (en un sens non métaphorique) ; présentation de la chose elle-même (et non de son empreinte) ; étude de matière. Sur une bande de celluloïd transparent, Brakhage a collé des fleurs, des ailes de papillons, des herbes, des graines, un moucheron, des feuilles. Pour que ce matériau puisse passer à la tireuse optique, il fallait choisir des éléments très fins qui permettent le passage de la lumière. De sorte que, en cet herbier mobile, défilant sur le fond blanc de l’écran, et même si elle a été refilmée, recadrée, agrandie, toute chose semble d’abord se présenter telle qu’en elle-même, directement prélevée dans ce jardin devenu le locus amoenus d’une mythique vision innocente : “combien de couleurs y a-t-il dans un pré pour le nouveau-né qui y rampe sans connaître le Vert ? Combien d’arcs-en-ciel la lumière peut-elle créer pour l’œil non discipliné (the untutored eye) ?[2424][2424] Stanley Brakhage, Metaphors on Vision, cité par Jonas Mekas, Movie Journal, op. cit., p. 119.. “Telle qu’en elle-même” ne signifie donc pas la chose reproduite selon l’ordre de ses apparences, mais à l’inverse selon les puissances de son apparaître : dans la plante, dans le papillon, se déploient les formes non organiques qu’ils sont aussi ; Mothlight est le contraire d’un film naturaliste. Une tige est un éventail de vert, une aile un tramage de gris, le crocus une explosion de mauve. La syntaxe végétale et animale favorise en effet l’appréhension des choses par d’autres bords que celui de leur identité. Avant tout, par la densité de leur apparition : les phénomènes mouchètent, grêlent, rident, marquètent, scandent ou envahissent l’espace qu’ils traversent vivement ; ensuite, par la délicatesse abstraite de leur teinte : la fleur ouvre sur un moirage de bleus, la brindille éclaire le vert, cette mouche n’est pas noire, c’est un petit paquet de cendres. Cependant, quelle que soit la dominance de l’événement visuel qu’ils provoquent, occupation de champ ou chromaticité subtile, les phénomènes présentés sont pris dans une matière optique que leurs apparitions nuancent sans la modifier : le diaphane, non-couleur qui rend possible la vision, transparence active qui actualise la couleur. La plante, l’animalcule, le pollen adviennent d’abord sous forme d’un échange singulier entre le transparent et l’opaque, entre le translucide et l’obscur : la chose se définit par sa substance optique, à laquelle la couleur participe donc pleinement. Ainsi la couleur n’est plus un attribut, un accessoire de la chose, mais une attestation substantielle. Grâce au diaphane, cette figure de matière, l’herbier un peu mélancolique qu’aurait pu être Mothlight se déroule en guirlande : non au titre d’un effet de réel, mais d’une propriété matérielle commune des choses rendues au visible par le cinéma.

Stanley Brakhage, Mothlight (1963)

Printemps 1968. Paul Sharits écrit à Stan Brakhage : “l’essentiel, c’est que l’instrument par lequel la projection lumineuse est rendue possible se trouve dans l’obscurité”[2525][2525] “I mean, the whole point is that the instrument by which light-projection is made possible is itself in the dark”. In Structural Film Anthology, op. cit., p. 93..

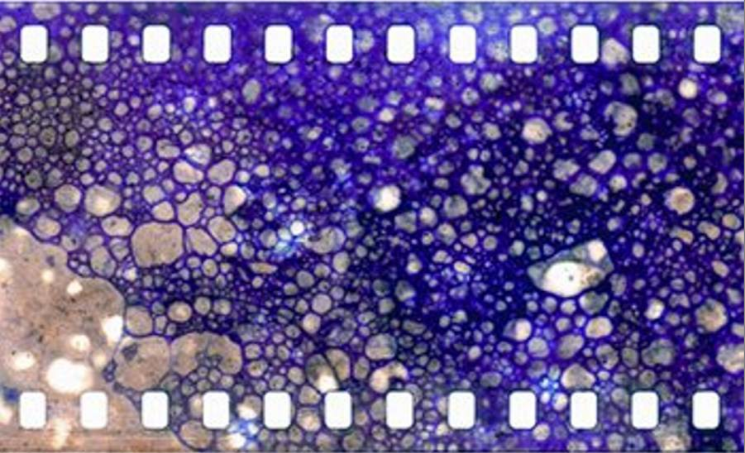

Bien sûr, il s’agit d’une description du projecteur ; mais, dans la nécessité même d’en revenir à ce constat, on décèle une interrogation plus profonde sur la nature obscure de la lumière, à la manière de Paul Valéry méditant la noirceur secrète du lait. En aucun cas il ne s’agit d’un paradoxe, pas plus que dans le dispositif brakhagien de la non-couleur actualisant la couleur : Mothlight invente un matérialisme optique concernant la visibilité des choses ; Sharits, à l’échelle de son œuvre, élabore une “hylétique” (une ontologie matérielle) du cinéma. Axiomatic Granularity (1973, 20’) observe la matière-couleur du cinéma de la façon la plus immédiate possible : Sharits y filme l’émulsion d’une pellicule couleurs, sans intermédiaire figuratif, de sorte à manifester ce matériau invisible qui permet la représentation. Axiomatic Granularity se divise en quatre parties d’égale longueur ; à la manière d’un exposé scientifique, chacun des chapitres précise un protocole d’observation. I. Emulsion / Crystal. Rep. A. Sur un son bruissant et aigu à la fois, mêlant clochettes et vent, apparaît un flot de cristaux brun, rouge, rose et jaune. Cette compacte marée coule, vibre, grouille, matière infinie que le cadre semble tailler dans la masse. Le multicolore du grain ne cesse de sourdre, dans un désordre que seul le passage du jaune au blanc semble pouvoir réguler par pur et simple effacement, avant d’en revenir à la granulosité sombre du rose tyrien et des bruns rouges. II. Emulsion / Crystal. Rep. B. À l’alternance radicale entre le multicolore et sa disparition, succède une tendance à organiser la polychromie en gamme, à l’aide, non pas d’une déclivité des couleurs les unes vers les autres, mais de clignotements tantôt noirs tantôt blancs qui, à l’intérieur de la couleur, réinfusent de l’optique là où il n’y avait plus que du tactile. III. A+B. Linear Summation by Superimposition. Cette fois, la couleur elle-même, sans recours au noir ni au blanc, va et vient entre sa présentation en cristaux discontinus et son traitement en nappe optique homogène. On comprend alors que le grain coloré grouillant et crissant correspond à un régime de netteté, à une mise au point absolument littérale sur ce qui constitue l’image, tandis que le monochrome, lisse, uniforme et lumineux, en constitue la version floue. IV. Temporal Summation by Superimposition. À la dialectique de la nappe et du grain succède l’observation des effets de la vitesse sur la granulosité colorée. Comme dans Color Sequence ou Parcelle, le flicker, ici rose et blanc, fait jaillir comme un éclair un blanc optique sans lieu autre que le montage chromatique, grâce auquel la couleur devient énergie nucléaire. Fin brutale, amenée par aucun rythme identifiable. De l’axiome ainsi établi découlent au moins deux conséquences immédiates. D’abord, Axiomatic Granularity décrit le flou enfoui sur quoi repose l’image photographique : figurative ou abstraite, plus l’image sera nette, plus elle refoule sa nature matérielle, plus elle avoue son caractère illusionniste et son assujettissement à l’invisible ; radicalement, chez Paul Sharits la netteté prouve l’invisible qui structure l’image. Ensuite, la lueur pailletée en quoi consiste la matière-couleur s’organise en palette. À revoir dans T,O,U,C,H,I,N,G (1968) les ciseaux avec lesquels David Franks menace de se couper la langue, et les ongles qui lui labourent la joue, tous deux scintillants de graines lumineuses dans les mêmes tons rouges que ceux d’Axiomatic Granularity, se confirme évidemment le caractère non décoratif des grumeaux phosporescents : ils étaient déjà la mise en surface de l’émulsion, une représentation inattendue de la pellicule sous forme de déchirure et de souffrance. Réciproquement, les antécédents figuratifs du grain observé dans Axiomatic Granularity en qualifient la nature : non pas un calme magma, roulant lentement en deçà de l’empreinte à venir, mais un chaos terrible, un réservoir de violence dont la représentation ne doit plus faire l’économie. Au principe du défilement pelliculaire, au principe du lisse et de l’homogène, Sharits discerne et extrait le grain, le discret et l’intermittent, thématisés ailleurs en découpe, cisaille, ongle, lacération et arythmie généralisée : l’émulsion élémentaire invisible, dialysée en chromaticité composite, déporte la cinématographie tout entière du côté du discontinu.

Paul Sharits, T,O,U,C,H,I,N,G (1968)

Ici, il faut rappeler que l’entreprise de Paul Sharits eut un prédécesseur magnifique. Un artiste avait expérimenté le cinéma dans sa dimension anthropologique en plasticisant jusqu’au bout et par ses bouts l’idée de corps : c’est Lon Chaney, auteur de la première performance structurale qui, pour représenter le rôle-titre de Mr. Wu (William Nigh, 1927), imagina de fabriquer ses grands ongles de mandarin avec de longs rubans de pellicule peinte[2626][2626] “…the long mandarin fingernails were made out of strips of painted film stock.” Michael F. Blake, Lon Chaney. The Man Behind The Thousand Faces, New York, The Vestal Press, 1993, p. 192..

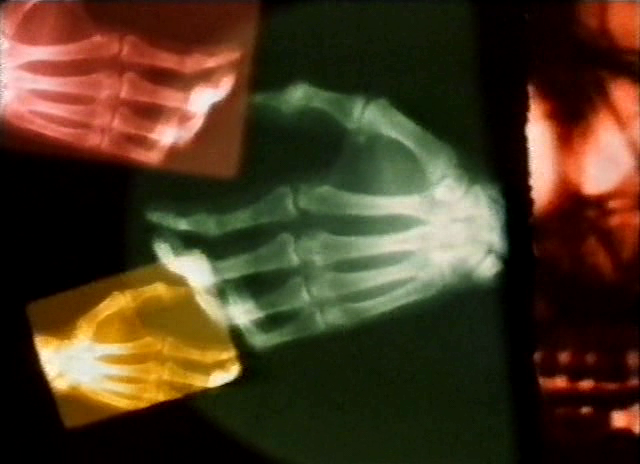

Brakhage invente le diaphane ; Sharits, la sourde tactilité de la matière optique ; deux instanciations figurales des conditions matérielles du voir rapportées à la couleur. Dans son film Sanctus (1990, 19’), Barbara Hammer travaille de façon exactement opposée : la couleur apparemment y est traitée de façon décorative ; elle orne, bariole voire barbouille des images dont le rapport à l’invisible est assuré par le motif et non par un souci formel (la nature optique des phénomènes chez Brakhage ; les conventions d’irregardable chez Sharits). Barbara Hammer en effet remonte et colorie des plans cinématographiés aux rayons X par le docteur James Sibley Watson dans les années cinquante et soixante. Le remontage ne permet pas de déceler si les plans d’origine possédaient une quelconque valeur démonstrative ; ce qu’il en subsiste dans Sanctus nous montre le cadavre que nous sommes à chaque instant dans les pratiques quotidiennes, boire un verre, tendre un bras, laver son visage. Il est cependant difficile, en voyant Lot in Sodom, un film parabolique que Watson réalisa en 1930 avec Melville Webber et où toute chose, physique et méta-physique — un corps, un rite, un espace, un ange, un châtiment — atteste son caractère figurable grâce à sa surimpression multiple, de ne pas songer que l’investigation menée aux rayons X tenait plus du renouvellement esthétique d’un genre ancien, la danse macabre, que de l’enquête scientifique. Dans le cas de la surimpression généralisée comme dans celui des rayons X, il s’agit symétriquement de dérober le corps à son contour pour en ancrer la figure ailleurs : dans la propagation de sa trace visible (Lot in Sodom) ; ou dans sa réduction à l’intériorité anatomique (cinéma scientifique). Sur les images aux rayons X, tantôt montées en négatif, tantôt superposées, accolées quatre par quatre dans le plan, surimpressionnées en miroir, Barbara Hammer fait intervenir la couleur selon des états et sur des sites figuratifs très différents. Relevons-en cinq : rouge, bleue ou verte flurorescente, elle épouse un détail du motif, la forme de l’os, de l’organe ou du liquide qui traverse le corps ; coloriage, virage, ”flaquage”, elle crible ou nappe un instant ou un pan du plan, à la manière d’un petit moment de Sam Francis incrusté dans un négatif photographique ; flicker violent, elle interrompt l’image et manifeste une puissance d’irradiation autonome ; terreuse, brûnatre, vert anglais et bistre, elle rapporte au squelette radieux la palette classique du memento mori ; tons de celluloïd brûlé puis de cendres, elle transforme la pellicule en cadavre plastique, en sombre vestige, forme de mort par disparition qui établit une symétrie avec la mort par apparition que constitue le squelette scintillant. La diversité des teintes et des interventions chromatiques remplit ainsi deux charges contradictoires mais simultanées. Elle garantit un hétéroclisme baroque (au sens original de ce terme, celui d’une irrégularité sans cause), en ce qu’elle épanouit visuellement le rire macabre revendiqué par le film, ludisme qui culmine avec l’un des seuls plans incolores : un squelette se passe du rouge à lèvres, geste accompli et sérieusement filmé du passage d’un manque de rouge sur une absence de bouche. Et elle obéit à une logique figurative d’ensemble, qui met aux prises les deux grands corps de Sanctus, celui du squelette et celui de la China Girl. Nous retrouvons ici la modeste héroïne de George Landow, en début et en fin de film, s’aventurant à peine hors de sa réserve technique (l’amorce) et cependant planant sur Sanctus bien au-delà de son apparition effective. La China Girl introduit au mot “Film” légendé par le préambule puis revient boucler Sanctus en surimpression de la pellicule brûlée. Sa pérennité s’oppose aux deux formes de destruction traitées par Barbara Hammer ; son visage souriant essaime puis recueille la diversité des manifestations chromatiques, la phosporescence et la macule, le flicker et le flaquage. Le squelette, héros ultime du noir et blanc, et la China Girl, reine des couleurs, sont aussi deux figures antithétiques de l’anonymat : carcasse d’homme, de femme, et même de singe ou de serpent, tous les ossements raccordent et se confondent pour ne plus former que l’armature intégrale d’une incontestable Vanité — ainsi les corps singuliers disparaissent-ils dans la généralité de leurs os ; à l’inverse, anonyme par convention, la China Girl surplombe un essaimage de couleurs qu’elle symbolise mais n’épuise pas. De sorte que le squelette résulte de différences totalisées ; tandis que la couleur produit un ensemble centrifuge. Or, selon Sanctus, qu’est-ce qu’un squelette ? Du geste, de la traction, de l’oscillation, du scintillement, du passage : il est ce qui autorise toutes les formes du bougé, qui appartiennent au local et relèvent du détail. Et par opposition, qu’est-ce que la couleur ? Un rappel métaphorique des rayons X, des aspersions décoratives là où il n’y a plus décor, la présence de l’image à elle-même, la chair paradoxale de ce qui n’a pas d’enveloppe. Une diversité sans somme, sans hiérarchisation non plus, par quoi on accède au problème plus vaste du mouvement. En ce sens, la couleur dissipée de Sanctus constitue au moins autant une proposition sur la définitive inaccessibilité du corps (invisible, ambigu, dispersif jusque dans la transparence produite par les rayons Roentgen) qu’une reprise critique du rôle de la surimpression dans Lot in Sodom. À la toute fin de Sanctus, après le générique, après que la pellicule a été portée disparue, un crâne tournoie encore, en bleu et rouge sur fond noir : l’énergie figurale de la couleur fait seule tenir cette image qui n’est plus un plan.

Barbara Hammer, Sanctus (1990)

“Le soufre a des propriétés si puissantes qu’il permet de détecter l’épilepsie par l’odeur qu’il dégage si on le met sur le feu. Anaxileus s’en est servi pour s’amuser : il en mettait un peu dans une coupe de vin sous laquelle il plaçait des braises et qu’il faisait passer à la ronde : le récipient, grâce au reflet de soufre brûlant, répandait alors sur l’assemblée des convives une pâleur lugubre, semblable à celle des cadavres.”[2727][2727] Pline, Histoire naturelle, op. cit., L. 175-176, p. 113.. La couleur, ce phénomène redoutable qui rend les corps à leur propre dissemblance.

5. La couleur comme forme temporelle. Modello.

En 1978, dans son numéro spécial de Film Culture, Paul Sharits estimait que la couleur restait largement sous-employée par le cinéma. ”La lumière et la couleur sont à l’évidence des aspects fondamentaux du cinéma. Pourtant, même dans les bons travaux cinématographiques, la couleur n’a pas accompli de façon convaincante ses potentialités temporelles.”[2828][2828] “Hearing : seeing”, in Paul Sharits, Film Culture n° 65-66, 1978.. Sans présumer de ce que Sharits mettait au registre de ces possibilités, signalons quelques fine cinema works consacrés à la couleur rapportée au temps.

• Instants.

Formaliser le temps d’exposition. William Raban, dans Colours of this Time (1972), travaille photogramme par photogramme et accroît la sensibilité de l’émulsion colorée en augmentant le temps d’exposition tandis qu’il diminue l’intensité lumineuse[2929][2929] Cf Malcolm Le Grice, Abstract Film, op. cit., p. 125..

Manifester le temps de projection. Au cinéma, la durée est blanche. Avec White Field Duration et Blind White Duration (1968, 12’), Malcolm Le Grice refilme l’écran vide, la pellicule rayée et le temps de la projection. Aléatoire, mais non accidentel. Paul Sharits projette un monochrome, avec d’une part un scratch enregistré, et de l’autre un scratch en train de se produire. Il intitule le tout, pellicule et performance, Soundstrip/Filmstrip (1971).

• Syntaxes de la densité.

Dans Light Reflections de James Davis (1948, 15’), la couleur vient sous forme de volutes. Fumées, traînées, spectres aux couleurs franches sur fond noir s’enfoncent, se lovent, s’évanouissent, s’entremêlent mais ne se mélangent pas, créant un cosmos de la légèreté, dont le devenir obéit à un principe de complexification dans les soubresauts colorés. Les mouvements sont reconnaissables, on les retrouvent venus d’autres types de palpitations : mais pas cette matière gazeuse de la couleur, où vapeur et liquide semblent s’équivaloir, ce que les chimistes précisément nomment “l’état critique”. Dans ses plans de laboratoire, comment James Davis a-t-il coupé ? Comment monter sur un tressaillement ? Syntaxe du très précis, du très précieux.

Eye Music in Red Major de Marie Menken (1961, 5’30) filme sur fond noir une population de spots colorés lumineux et vibratiles dont la rotondité floue, en forme de globe oculaire, donne une image des cônes qui naissent du système optique lorsque l’on ferme les yeux trop fort. Certains halos s’avancent, emplisssent le champ, d’autres y font juste trace : Eye Music in Red Major, film évidemment silencieux, travaille sur les signes évanescents de la persistance rétinienne.

Cette fois, ce sont des sphères, rose, rouge, bleue, verte, qui happent le fond ou s’y enfoncent pour se confondre avec lui, qui parfois se décale et se recale fermement lorsque l’on voit l’écran refilmé, pour ramener à son ordre cette surface technique dont on connaît les tendances à s’exagérer en profondeur métaphorique. Les sphères se chevauchent, se mêlent, elles semblent à la fois très denses et volatiles, le flou même, flou coloré parcouru de loin en loin par son contraire, le flash vert d’une ligne lançant son arête vive dans l’espace amorphe. “Tous les coloris sont des ballons, des papillons”, disait Élisa, transcrite par Jean Dubuffet[3030][3030] “Broderies d’Élisa”, in Prospectus et tous écrits suivants, Paris, Gallimard, 1967, vol. I, p. 351.. Dans Circles of Confusion (1975, 15’), Bill Brandt veille à ce que la couleur soit à elle-même sa propre forme : il faut que le cercle, abandonné par la géométrie, papillotant, évanouissant, soumis à éclipses, devienne le temps de son rayonnement chromatique, qu’il atteigne la lueur.

• J’aurais pu le peindre pendant toute ma vie.[3131][3131] José Antonio Sistiaga, entretien, in Art Toung!, février 1994, p. 29..

Ere Erera Baleibu Izik Subua Aruaren (1968-1970, 75’) revendique la durée pour la couleur. Non seulement parce que son auteur, José Antonio Sistiaga, a voulu y inscrire l’instant (son geste, l’aspersion des encres), le moment (en faisant sécher la pellicule sous le soleil brûlant du pays Basque en été, de midi à quatorze heures) et la permanence (caractère itératif du film, qui aurait pu ne jamais s’arrêter) ; mais surtout, parce qu’il s’agit d’un long métrage entièrement consacré aux dynamiques formelles du pigment. Selon ses dires[3232][3232] Entretien avec l’auteur, Paris, 5 septembre 1995. Même source pour la citation suivante., José Antonio Sistiaga avait un projet plastique opposé à celui de Norman McLaren : avec la même technique, celle de la peinture directe sur pellicule, il voulait produire une image “qui se tienne droite, qui se maintienne dans l’écran, pas une image qui disparaisse vers le haut ou vers le bas”. La strate temporelle concrète du défilement ainsi élidée, le temps ne dérive plus que des évolutions qualitatives de la couleur. Ces évolutions trouvent leur aire au sein d’un dispositif spatial à trois termes : la tension uniforme du fond blanc, surface énergétique qui porte les couleurs à ébullition, ne cesse de revenir sous forme de réserve pour les trouer, les perforer, les faire éclater comme des bulles et les disperser alentour ; le all-over palpitant, tellement over qu’il s’avère all-beyond, José Antonio Sistiaga ayant peint l’entièreté de la pellicule 35mm et non pas seulement son espace photogrammatique ; l’expansivité chromatique, déterminant la nature des formes visibles, selon un répertoire qui admet l’ensemble ouvert des déformations recevables autour d’une figure primitive, celle de la goutte. Cercle, ovale, sphère, flaque, macule et éclat miroitant en manifestent les occurrences dominantes ; atome, pastille, graine, haricot, cellule, caillou, lave, les principales tendances métaphoriques, dont José Antonio Sistiaga, qui ne les a pas voulues, aime cependant à constater la fertilité dans l’esprit de ses spectateurs, comme l’effet naturel et contagieux des syntaxes de propagation qui œuvrent dans son film. Toujours polychrome même lorsqu’il n’est que bicolore (par exemple, en ouverture, jaune et blanc), à cause d’un pailletage noir qui salit les images puis devient sujet dans la partie noire et blanche, Ere Erera… déploie la couleur selon des conflits dont l’observation privilégiée détermine le découpage du film en séquences, correspondant à autant de méditations plastiques. Dans le simultané ou dans le successif, les conflits spatiaux classiques trouvent leur régime temporel : vide et plein se développent naturellement en évidement et remplissage (voir comment un grand ovale rassemble les énergies chromatiques pour se constituer, absorber le fond et devenir planète des couleurs[3333][3333] Ce sera l’origine d’un autre film important de J. A. Sistiaga, Impressions en haute atmosphère (1989, 7’.) ; net et flou deviennent aspersion et dispersion (effet synchrone de pluie venue du hors champ et de bombardement depuis le centre de l’écran dans la première séquence) ; point et plage s’enrichissent en simplicité et complexité (la couleur comme forme franche ou ensemble parcouru de diverses forces) ; dessus et dessous, couche et sous-couche, fond et figure s’analysent en rejet ou absorption ; tramage et essaimage ne sont plus que des moments dans des plastiques de vibration ou de bouillonnement ; volume et réserve débordent en apparition et effacement (sur le grand ovale, le contour est traité tantôt en tracé tantôt en fantôme) ; all-over et centrage se transposent en inassignable de la teinte ou pôle chromatique organisant encore le plan. Mais Ere Erera… invente aussi des dialectiques de couleur strictement temporelles : ainsi, le maintien et la métamorphose (passage insensible ou non d’un conflit dominant au suivant), la conductibilité et la rigidité de la teinte (capacité du jaune à s’étirer le long d’une séquence qui ne le concerne pas, capacité finale du rouge à absorber son autre, le blanc comme le noir), la variation et le devenir (démontage de la couleur en nuances ou aventures de la teinte dans la discontinuité des bouillonnements chromatiques, flaques, soupes, magma, brisures : bruissement cinétique de la couleur). D’un mot, qui ne rend pas justice à la richesse de ce travail, on dira que, fondamentalement, la couleur ici est traitée en projectile. Et José Antonio Sistiaga de définir l’objectif que celle-ci doit atteindre : “que les gens aient soif, et qu’ils brûlent”.

José Antonio Sistiaga, Ere Erera Baleibu Izik Subua Aruaren, (1968-1970)

• La couleur qui reste, et celle qui propage.

Pour réaliser Couleurs mécaniques (1979, 16’), on le saisit en fin de film, Rose Lowder est montée sur un manège — transformé de ce fait en une sorte de lanterne magique dont on imagine la cinéaste en motif pivotant —, elle a braqué sur le tournoiement du dehors et travaillé, comme à son habitude, sur la sélectivité de la mise au point. Mais cette fois, à la différence de ses autres œuvres, ce n’est pas à partir du photogramme considéré tantôt comme partie et tantôt comme tout que s’est exercé le montage spectroscopique inventé par Rose Lowder : l’analyse porte sur une désynchronisation entre le monde et ses couleurs, dont Couleurs mécaniques observe les effets divergents de rémanence visuelle. Chaque plan présente un mélange informe, instant par instant, de brouillages, de lignes, de plages, de directions et d’éclats. Dans l’image rendue aveugle aux contours des choses, un profond brouillard gris apparaît et s’impose : il actualise la dimension la plus familière des choses, il est le monde en tant qu’on ne le voit pas. Sur cette substance opaque qui représente bien plus qu’un fond, se détachent de façon intermittente des traces colorées et mouvantes, des feux, des lueurs et des taches ; la couleur, dans ce grand fondu gris, rassure. Avec elle, on se prend à consentir au repère. Le monde est cette chape de plomb illuminée et Couleurs mécaniques l’invention en cinéma du paysage non analogique.

Rose Lowder travaille sur l’opticité de la couleur prise dans des mouvements physiques ; la couleur prismatique de Phil Solomon renvoie à des mouvements affectifs dont elle figure l’onde propagée. Dans les rayons, les scintillements, les irradiations, les stalactites temporelles qui brillent au long de The Secret Garden (1988, 23’), on reconnaît le souvenir sensible que laissent les contes, l’empreinte pathique imprimée par la nocturne épreuve enfantine du récit et de la fable.

Avec Un léger vent dans le feuillage (1994, 3’), gros plan fixe qui pendant trois minutes décadre quelques feuilles de leur couleur verte, Martine Rousset filme la vibration fluorescente de la chlorophylle : la couleur façonne en même temps qu’elle s’égoutte, elle institue la feuille à mesure qu’elle rayonne. Informante, elle subsiste. C’est le film, admirable, que Maxime Gorki aurait voulu voir le 3 juillet 1896[3434][3434] Le 4 juillet, il écrivait son fameux compte-rendu de la première projection du Cinématographe Lumière en Russie : “Des rayons de soleil gris dans un ciel gris, des yeux gris dans un visage gris, des feuilles d’arbres qui sont grises comme de la cendre. Pas la vie, mais l’ombre de la vie. Pas le mouvement de la vie mais une sorte de spectre muet.” Repris in Jérôme Prieur, Le spectateur nocturne, Paris, Cahiers du Cinéma, 1993, p. 30..

• Éloignement.

Bruce Baillie aime filmer avec de la pellicule ancienne[3535][3535] Entretien avec Bruce Baillie, in Scott McDonald, A Critical Cinema 2. Interviews with Independant Filmmakers, Berkeley/Los Angeles/Oxford, California University Press, 1992, p. 120 sq.. Dans All My Life (1966, 3’), panoramique élégiaque à 360° sur un champ clôturé, le temps qu’Ella Fitzgerald chante la chanson éponyme, les couleurs chaudes, saturées et comme vernies créées par le développement d’une pellicule Ansco périmée sont aux motifs — la barrière, les fleurs blanches, un massif de fleurs rouges — ce que l’envol final de la caméra est au ciel bleu : un irrémédiable éloignement, qui repousse les choses au moment même où elles se présentent, transpose leur apparition en convocation nostalgique et confond la chose avec son souvenir. Là-bas, dans le petit champ de Bruce Baillie, les fleurs ne sentent plus rien et la couleur embaume.

• Rupture, coupure.

“Ce n’est qu’une heure après la mort qu’on commence à voir l’âme.” [3636][3636] Une villageoise, in André Malraux, Sierra de Teruel, Barcelone-Paris 1938-1939..See you later/Au revoir (1990, 18’) de Michael Snow est un long travelling qui explore au ralenti le mouvement familier et éminemment quotidien d’un homme : celui-ci se lève de son bureau, décroche son manteau, son chapeau, traverse la pièce et salue la compagnie avant de sortir. Unité de temps, unité de lieu, unité d’action, prouvées par la calme homogénéité d’un ralenti sans emphase ? Documentaire expérimental sur la plastique gestuelle dans le tertiaire, relève contemporaine d’un montage célèbre sur une blanchisseuse dans le Ballet mécanique de Fernand Léger ? Non, parce que, si au premier plan le petit personnage passe dans l’enchaîné de son mouvement, au fond sur le mur l’espace se trouve scandé et déréalisé par trois monochromes retentissants (étalonnés par Carl Brown), rouge, vert, bleu, qui aspirent le geste, interrompent l’avancée, désordonnent le ralenti et mangent le regard. La couleur ardente fait clignoter le passage, évide le mouvement, dégage la dimension fantomatique de la figure. Lorsque le petit personnage sort par la porte polychrome, on n’est pas sûr qu’il ne tombe pas directement en enfer. See you later.

• Apparitions monstrueuses.

En 1993, Stanley Brakhage a réalisé trois films abstraits sur la couleur : Study in Color and Black&White (2’30) ; Autumnal (5’) ; Three Homerics (6’). Chacune de ces œuvres, peinte ou sculptée directement sur la pellicule, trouve une solution différente pour dissocier la bouffée multicolore de la violence visuelle et sémantique que classiquement elle transmet. Dans ces travaux et surtout peut-être dans le plus court, d’une suprême élégance, Brakhage enchaîne les diverses formes spécifiques d’apparition de la couleur comme Aristote répertoriait les apparitions lumineuses dans le ciel nocturne : la chèvre, qui lance des étincelles en brûlant ; la torche, qui se consume sans éclats ; le trou et le gouffre, contractions colorées de l’air[3737][3737] Météorologiques, op. cit., I, 4, 341b..

• Ouverture chromatique du monde.

C’est que, pour Stan Brakhage, cela ne fait pas de doute, THE SKY ISN’T BLUE[3838][3838] Metaphors On Vision, Film Culture n°30, 1963, section “My Eye”, np. Les majuscules sont de Brakhage.. Jonas Mekas rapporte que, dans Dog Star Man (1961), Brakhage fragmente le photogramme. “Il implante des morceaux de films en couleur au beau milieu d’un photogramme noir et blanc, ses photogrammes deviennent des mosaïques.”[3939][3939] Ciné-Journal, op. cit., p. 140..Mais il ne s’agit pas du tout de favoriser une décomposition analytique des phénomènes, au contraire : la couleur selon Brakhage redonne son ordre au monde, elle intègre les choses, elle en institue l’économie. Dans Dog Star Man, le soleil vient par ses explosions, la femme et le chien par leurs poils, la nature en général par ses cellules. Le ligneux et le cendré sont les deux états entre lesquels les phénomènes transitent et migrent, sans jamais se fixer. Le chromatisme fauve participe d’un raccordement généralisé qui manifeste la sympathie unissant, jusque dans l’immédiateté d’une surimpression ou la coprésence plastique décrite par Jonas Mekas, l’infiniment grand et l’infiniment petit. Le ciel immense n’est pas bleu, en effet, parce qu’il est aussi un détail du rouge qui court dans les cellules sanguines. En ce sens, la couleur raccorde les phénomènes au même titre que d’autres formes brakhagiennes, telles que le prélèvement texturel, l’anamorphose ou la surimpression, dont chacune tour à tour ou ensemble scelle à son autre la chose ainsi portée à sa plénitude. Cependant, le Prelude de Dog Star Man commence ainsi : un rose orangé, granuleux, sans lieu, est parcouru de tensions, faisceaux ton sur ton, vibrations informes ; puis viennent des couleurs urbaines, puis des flammes, puis des couleurs multiples, qui laissent enfin passer du figuratif. Un portrait de chien s’élabore lentement. À l’origine de l’origine, en amont de la figurabilité des phénomènes, on trouverait donc de la couleur, ce long magma hétérogène, dont les choses constitueraient ensuite des particularisations, que le film décrira selon les caractéristiques visuelles de leurs émergences concomitantes. Non que la couleur se trouve au principe du biologisme brakhagien : mais elle ouvre sur la nature inhumaine de la vision à quoi l’entreprise cinématographique aspire, elle assure très concrètement la transition entre la perception humaine et l’œil animal. C’est que, pour Stanley Brakhage, il faut concevoir un film depuis la zone d’inconnu créée par ce que l’on pressent quant à la perception chromatique d’un chien.[4040][4040] “When light strikes a color emulsion, multiple chemical layers restrict its various wave lengths, restrain its bruises to eventually produce a phenomenon unknown to dogs. Don’t think of creatures of uncolored vision as restricted, but wonder, rather, and marvel at the known internal mirrors of the cat which catch each sparks of light in the darkness and reflect it to an intensification. Speculate as to insect vision, such as the bee’s sense of scent thru ultraviolet perceptibility”. Metaphors On Vision, op. cit., ibid..

Stanley Brakhage, Elementary Phrases (1994)

6. Destruction.

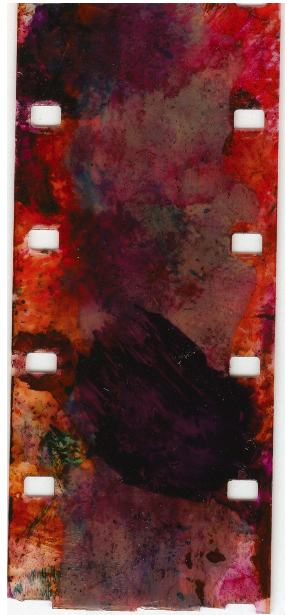

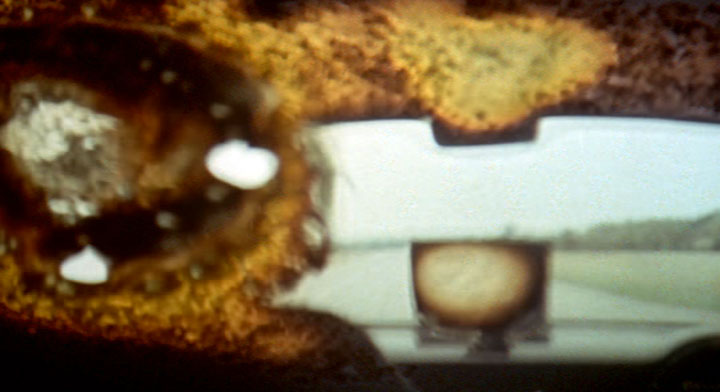

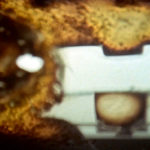

La destruction appartient de droit au champ des recherches temporelles sur la couleur. Mais elle en constitue le mode aujourd’hui prééminent, au point de réclamer un traitement autonome. Avec elle, nous renouons avec la polémique esthétique entre image et couleur telle que Carl Brown ou Cécile Fontaine l’ont agencée ; mais provoquée selon d’autres moyens plastiques, qui cette fois relèvent de la suppression : par abrasion, érosion, brûlure, dissolution. Si l’on en croit les Mémoires d’Ingmar Bergman, dissoudre l’émulsion de la pellicule pour l’utiliser à nouveau et autrement, l’anéantir comme moyen d’enregistrement pour la découvrir en subjectile moderne, faisait partie des jeux ordinaires du cinéphile actif [4141][4141] “Quand j’étais enfant, il existait une boutique de jouets où l’on pouvait acheter des bouts de films. Cela coûtait cinq oere le mètre. Je déposais trente ou quarante mètres de pellicule dans une forte solution de soude et je laissais les bandes une demi-heure dans ce bain. L’émulsion se dissolvait alors et la couche d’images disparaissait. La pellicule devenait blancheur, candeur, transparence. Nette d’images. Avec de l’encre de Chine de diverses couleurs, je pouvais alors dessiner de nouvelles images.” in Images (1990), tr. C. G. Bjurström et L. Albertini, Paris, Gallimard, 1992, p. 56-57. Dans Laterna Magica (1987), Ingmar Bergman raconte comme son oncle lui a enseigné de telles techniques (Gallimard, p. 40-41).. Le grand cinéma d’auteur a intégré la destruction pelliculaire comme l’une des figures du sublime : Bergman bien sûr, mais aussi Monte Hellman dans Two-Lane Blacktop. Pour représenter le déraillement d’un train dans The Secret Agent (1936), film en noir et blanc, Hitchcock a commandé à Len Lye une séquence en couleurs peinte à la main, où les flammes jaunes et rouges nées de l’accident devaient envahir l’écran, faire dérailler et fondre la pellicule elle-même (Len Lye avait peint des perforations pour représenter le celluloïd se tordant dans l’image). Mais, rapporte Ivor Montagu[4242][4242] in Film as Art, p. 124. lors de la première, le projectionniste, furieux, arrêta net le film : la scène fut supprimée. Les films dont il sera ici question inscrivent leur travail dans le temps de la dissolution même, au moment où l’image disparaît en libérant les stupéfiantes couleurs de la dévastation. La fin de Lyrisch Nitraat (1990, 50’), étude de la gestuelle pathique propre au cinéma muet, Peter Delpeut représente une synthèse quant aux voies chromatiques du ravage : l’auteur a restauré et remonté des bandes colorées datant des années 1905-1915 (celles-là mêmes que l’oncle de Bergman s’amusait à effacer) ; en une dernière séquence, “Adam et Ève chassés du Paradis”, il consigne les teintes pathologiques engendrées par la décomposition du nitrate ; ultimement, au Jardin d’Eden se subsistue une floraison abstraite de taches, de flaques et trouées fauves, bleues ou grises. La disparition de l’image se trouve ainsi triplement actualisée par la couleur : comme vestige (couleurs artisanales d’origine dégradées) ; comme altération chimique (couleurs industrielles de la corrosion) ; et comme proposition plastique (déploiement autonome de la destruction chromatique). La formule de Pasolini rencontre ici son actualisation la plus littérale : “Faire du cinéma, c’est écrire sur du papier qui brûle”[4343][4343] “Être est-il naturel ?” (1967), in L’Expérience hérétique, op. cit., p. 216..

Monte Hellman, Two-Lane Blacktop (1971)

Dans The Trip (1960, 2’), Carmen D’Avino requalifie la destruction en geste créateur à accomplir : la pellicule est cautérisée, cuisinée, puis repeinte. Symétriquement, la brûlure accidentelle se voit revendiquée en ready-(un)made. : l’un de ses films brûle partiellement ; fasciné par les couleurs nées du sinistre, Brakhage le projette tel quel et l’intitule An Avant-Garde Home Movie (1961, 5’)[4444][4444] cf Dominique Noguez, Une Renaissance du cinéma. Le cinéma “underground” américain, Paris, Klincksieck, 1985.. La destruction créatrice se généralise dans le cinéma à partir des années 60 — en même temps qu’Yves Klein commence à peindre au feu (Feu-Couleur, 1962) — et trouve son chef d’œuvre avec le film structurel de George Landow, Bardo Follies (1967, 20+7’ ; parfois intitulé Diploteratology)[4545][4545] décrit de façon circonstanciée par P. Adams Sitney in “Le film structurel”, art. cit., p. 348.. Dans Bardo Follies, la couleur enflammée met en cause l’ensemble de la cinématographie. La pellicule, le défilement, l’écran, la projection, le motif initial d’une femme flottant dans une bouée, les figures de cloques et de bulles occasionnées par l’embrasement se consument à des allures différentes qui en révèlent la relative indépendance : l’effervescence chromatique détermine l’analyse formelle. Aujourd’hui, les expériences destructrices opèrent plus volontiers à l’aide de solvants chimiques et concentrent leurs attaques principalement sur une dimension filmique, l’image.

Considérée comme ensemble, l’œuvre du groupe Schmelzdahin (verbe allemand qui signifie “dissous-toi”) puis de Jürgen Reble, qui a poursuivi seul ses recherches lorsque le groupe s’est lui-même dissout, représente une initiative majeure en ce qui concerne le montage au cinéma. L’image y est en effet inconcevable autrement qu’en décomposition et gestation, elle devient un système colloïdal, “une phase dispersée” dans la couleur, elle-même redéfinie comme milieu de dispersion. Or, à observer l’évolution de telles recherches, on constate qu’elles tendent à retrouver le récit, la description et la narrativité, mais entièrement repensés à partir d’une chromaticité dévorante. La couleur, autant qu’un domaine d’expériences plastiques, constitue ici un acte de réquisition qui exige de la part du cinéma une nouvelle comparution. “Toujours à la dissolution, comme à un préalable nécessaire, je dois avoir recours.[4646][4646] ”Henri Michaux, Émergences—Résurgences, Paris, Skira, 1972, p. 43. Souligné par Henri Michaux.. Dans Weltenempfänger (1984, 5’), les paysages marins et désertiques sont filtrés en rouge, entrecoupés de monochromes rouges, la couleur pure sert de fondu, les oiseaux s’envolent dans le rouge et dans le jaune. La couleur est appliquée en nappe sur l’image respectée dans son cadre, son existence de plan et sa dimension analogique, elle déréalise et dénature mais ce qui travaille ici est sa teinte, non ses puissances figurales : elle reste discrète, moins virulente que les brillantes formes d’enchaînement dysharmonique qui caractérisent le travail de Schmelzdahin. Avec Stadt in Flammen (1984, 5’), les couleurs naissent de la disparition de l’image, les teintes de l’émulsion dévastée rongent le plan, bleu persan, rouge et fauve. L’image s’émiette, s’effrite, tombe dans l’écran ou s’écrase vers le bord, créant des figures inédites de pliures et de trouées, elle se rétracte dans l’espace et se dilue dans la multiplicité des nuances suscitées par sa fragmentation. Incroyablement résistante, elle revient à chaque photogramme, offrant de nouvelles prises à la putréfaction. Stadt in Flammen est un manifeste. L’imagerie de fiction médicale attaquée par la couleur (un hôpital, une infirmière, un couple de visiteurs, un patient sur son lit : on songe à une version populaire du début de La Notte d’Antonioni) affirme à sa manière, non pas seulement, comme chez Carl Brown ou Cécile Fontaine, que l’image analogique ne constitue qu’un possible voire un accessoire de la cinématographie, réductible à un fonds iconographique un peu dérisoire[4747][4747] “Je pressens que toute la production hollywoodienne de ces 80 dernières années pourrait ne devenir qu’un simple matériau pour les artistes du cinéma à venir”, écrivait Jonas Mekas le 19 juin 1969. Movie Journal, op. cit., p. 350. (Nous traduisons)., mais qu’elle est, intrinsèquement, très malade. De sorte que les films de Schmelzdahin prennent en charge le problème sans doute le plus pressant et actuel du cinéma ; et que la couleur, certes, noie l’image jusqu’à la rendre invisible mais ne la détruit pas vraiment, elle la constitue en matériau susceptible de dégager une énergie qui vaudra la peine encore d’être travaillée. “Et je me suis baigné dans l’acide pour me délivrer des tiques de l’enfer…”[4848][4848] Ezra Pound, Canto XVI (1930), in The Cantos, London, Faber&Faber, 1975, p. 69.. De l’image analogique moyenne, ordinaire défiguration du monde, quelque chose, en effet, sort clarifié par la couleur détersive de Stadt in Flammen.

Jürgen Reble, Rumpelstilzchen (1989)

Avec Krepl” (1989, 8’), la dimension politique des recherches de Schmelzdahin se précise. La couleur y écaille des plans de documentaires scientifiques ou coloniaux, frottis horrible que requièrent ces corps dépecés au scalpel, ces hamsters géants, ces indigènes menacés par une caméra que sans succès ils repoussent. La mutilation inhumaine des créatures détermine la pathologie chromatique, la couleur doit être comprise, non pas seulement comme une libération plastique, mais comme un geste politique : elle devient la voie cinématographique qu’emprunte aujourd’hui, le plus souvent, la protestation. Selon une tout autre syntaxe visuelle, nous ne sommes pas très loin des préoccupations qui animent Animaux criminels de Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi. Rumpelstilzchen (1989, 15’), film signé par Jürgen Reble seul, rassemble l’énergie plastique de Stadt in Flammen et la flamme protestataire allumée dans Krepl. Dans Rumpelstilzchen, recyclage d’un film allemand des années 30, mixé avec des plans venus de divers horizons (Nosferatu, documentaires scientifiques et animaliers que Krepl utilise aussi, home movie peut-être), image et couleur sont traitées comme deux instances de discontinuité et d’hétérogénéité, suceptibles à parité de s’interrompre mutuellement. Des lacérations blanches créent un effet de réserve dans l’image ; le noir et blanc est détruit par tâchage, coulures, virage imparfait en bleu, au point que le pellicule semble dégouliner dans l’écran ; un athlète improbable se transforme en monstre écailleux par frictions de vert olive, de même que chaque figure est solarisée, obscurcie ou écartelée par les cascades de bouillonnement chimiques. Mais les plans reviennent en boucle, entraînés par le rouet de Rumpelstilzchen, le nain cruel qui, dans le conte de Grimm, change la paille en or et, dans le film de Jürgen Reble, dévide inlassablement la bobine des motifs dont la diversité, la résistance et la récurrence confèrent un caractère obsédant à cette imagerie paysanne. L’image n’est plus seulement le fond passif de l’entreprise chromatique, elle impose une figurativité (comme dans Krepl) et, fait nouveau, maintient une ligne narrative : c’est l’entrelacs douloureux de l’imagerie et la couleur qui convertit le conte de Grimm, cette sinistre histoire de cupidité et d’ingratitude, en un pamphlet visuel sur le caractère inhumain du capitalisme. Aucune univocité, donc, des relations entre image et couleur dans l’œuvre de Schmelzdahin puis de Jürgen Reble ; mais le développement rigoureux d’une conception originale du plan comme combinaison la plus étrange possible d’un corps dissous avec son solvant. (Ce montage chimique s’appelle, techniquement, la solvatation).

Jürgen Reble, Das Goldene Tor (1992)

Jürgen Reble, Das Goldene Tor, 1992, 54’. (Notes prises pendant la projection).

1) Protagonistes : le temps d’exposition, le temps de développement, le temps du disparaître. Chaque plan décrit la lente émergence et la dissolution d’un motif dans l’émulsion qui glue et se dissipe. Trois régimes de plan : à vocation encore analogique ; pris dans l’abstraction d’un très long surgissement ; ou pur schème lumineux d’image possible. Entre ces trois régimes, de lents fondus au noir.

2) “Darmstadt, Februar 1991”. Un homme assis, décadré vers le bas. Passantes féminines. On ne saisit pas ce qu’il fait. Montage alterné avec des planètes ou des insectes, des choses qui scintillent, effet Koulechov, l’homme est directement en contrechamp du cosmos. Rapport immédiat de la lumière et du noir, rapport de valeurs, sans passer par la silhouette. Un tracé informe passe à l’avant-plan, l’émulsion tombe de la pellicule sous forme de stries blanches. Une figure féminine semble filer de la laine et soulève des myriades d’étoiles blanches. Ombres de souffles explosant, jaunâtres, au centre du plan. La masse pelliculaire, défaite, danse sur elle-même, se tasse, se contracte et s’étire. Séquence de station d’autobus. Les séquences sont calmement entrecoupées d’effets plastiques texturels. Planète noire bombée de la pellicule.

3) “Bonn – Antarktis”. Syntaxe de motifs circulaires : anémones de mer, tourniquets d’enfants, galaxies, grand roue, radar, soucoupes, planètes, volcans. Le tout est d’arriver au champignon atomique. Les premières peintures de Sam Francis portaient sur Hiroshima. Problème radical de l’Ombre dans le cinéma contemporain, cf. le Body Snatchers de Ferrara, l’organisme demande à être repensé à partir des ombres atomiques et comment elles engendrent de la mutation mentale. Un lézard diversifie la chaîne des raccordements plastiques. Accélérés. “Ein Teil Ihres Tages” (affiche sur un mur) : dimension documentaire et plus précisément civile de ce cinéma. Depuis le début, sur fond de jeux abstraits du noir et blanc, la teinte s’organise en une variation autour de l’or, un lent éventail qui se déplie du blanc au vert. Moment réflexif et paradigme classique : un homme devant un écran de cinéma où passe un flicker géométrique ; une femme dans des fumées multiples, rappel de l’anémone de mer. Système : tressage régulier de motifs par leur géométrie ; plasticités diverses de l’émulsion ; teintage isomorphe des plans ; création plus profonde d’un répertoire chromatique propre à figurer l’émergence de l’image au cinéma.

4) Dilater les contours, transformer les corps en flaques. “L’image” (crevasses, poudroiement, scintillement, masse) se dégage de plus en plus laborieusement des fondus au noir ; ceux-ci s’allongent, deviennent aussi importants qu’elle. Trois pingouins grattés sur la pellicule défilent par saccades devant un paysage en sfumato, banquise aussi bien que ville.

5) “Der Weg zum Licht führt durch die Finsternis” [Le chemin vers la lumière passe par les ténèbres.] Volutes et poudroiements, tantôt vagues tantôt nuages, envahissent les motifs récurrents. Le monde se résume à un gros lézard gluant. Nage d’une étoile de mer, explosions espacées. On s’enfonce au centre de la mer, au centre de l’image, au centre de la représentation. Le méconnaissable. Principe figuratif : ne plus voir la différence entre les motifs matériologiques créés par la décomposition de l’émulsion et les difficultés d’émergence du plan analogique. Que l’on ne sache plus s’il y a ou non un motif sous la lumière. Refonder le problème de la disparition : il pourrait y avoir des figures partout dans l’émulsion, le noir photographique se trouve peu à peu hanté par une lumière possible. Vitrail. Et voilà la porte d’or. Tout phénomène peut être ramené à une guirlande de scintillements, schème minimal de la présence figurative au cinéma. Des explosions de lumière sautent dans le champ comme les cosmonautes sur la lune, avec des effets d’amorti. Suspension généralisée dans la pellicule.

Images de guerre, tranchées, canons, refilmées de trop près et craquelées. Les choses se dissolvent, communiquent par la couleur et la matière granuleuse : batracien, bombardement de particules sur la terre, empreinte de main, particules renvoyées par la terre. Iris rouge sur fond noir, tout vient s’y inscrire, comme chez Sistiaga : bombe, cadavre, lave, rails de chemin de fer et aussi bien rien du tout. Space Opera, ce film est le 2001 du cinéma expérimental. Pulsations cellulaires, étoilage de vitre cassée, l’explosion flambe, c’est-à-dire que le rouge devient jaune. Et l’iris un microscope. Dans le cercle rouge, tournoie le Grand Tout, sous forme de traces rouges sur rouge. Fin : l’image passe au bleu, une seconde. Une femme voilée, une pleureuse. Plus rien. Noir. Lamento.

Emile Mâle : au Moyen-Âge, représenter l’Apocalypse signifiait pour les peintres et les verriers un défi coloré. Comment représenter “la vision smaragdine” (“la vision d’un vert émeraude”)[4949][4949] L’Art religieux du XIII° siècle en France, Paris, Librairie Armand Colin, 1925, vol. I, p. 360? Das Goldene Tor est notre Apocalypse. Amplification du ravage plastique de Schmelzdahin en désastre historique, qui exige de nouvelles formes pour le figurable. Goethe à propos de certains phénomènes colorés : “on les relégua dans le règne des fantômes nuisibles”[5050][5050] Traité des couleurs, op. cit., p. 88..

III. … ABOUT YOUR EXPERIENSSSSE …