De l’indocilité à la résistance

Les enjeux corporels du cinéma politique

Ce texte fait partie du dossier « Images indociles », dirigé par Raphaël Szöllösy et Benjamin Thomas. On peut lire leur introduction et consulter la liste des textes ici.

***

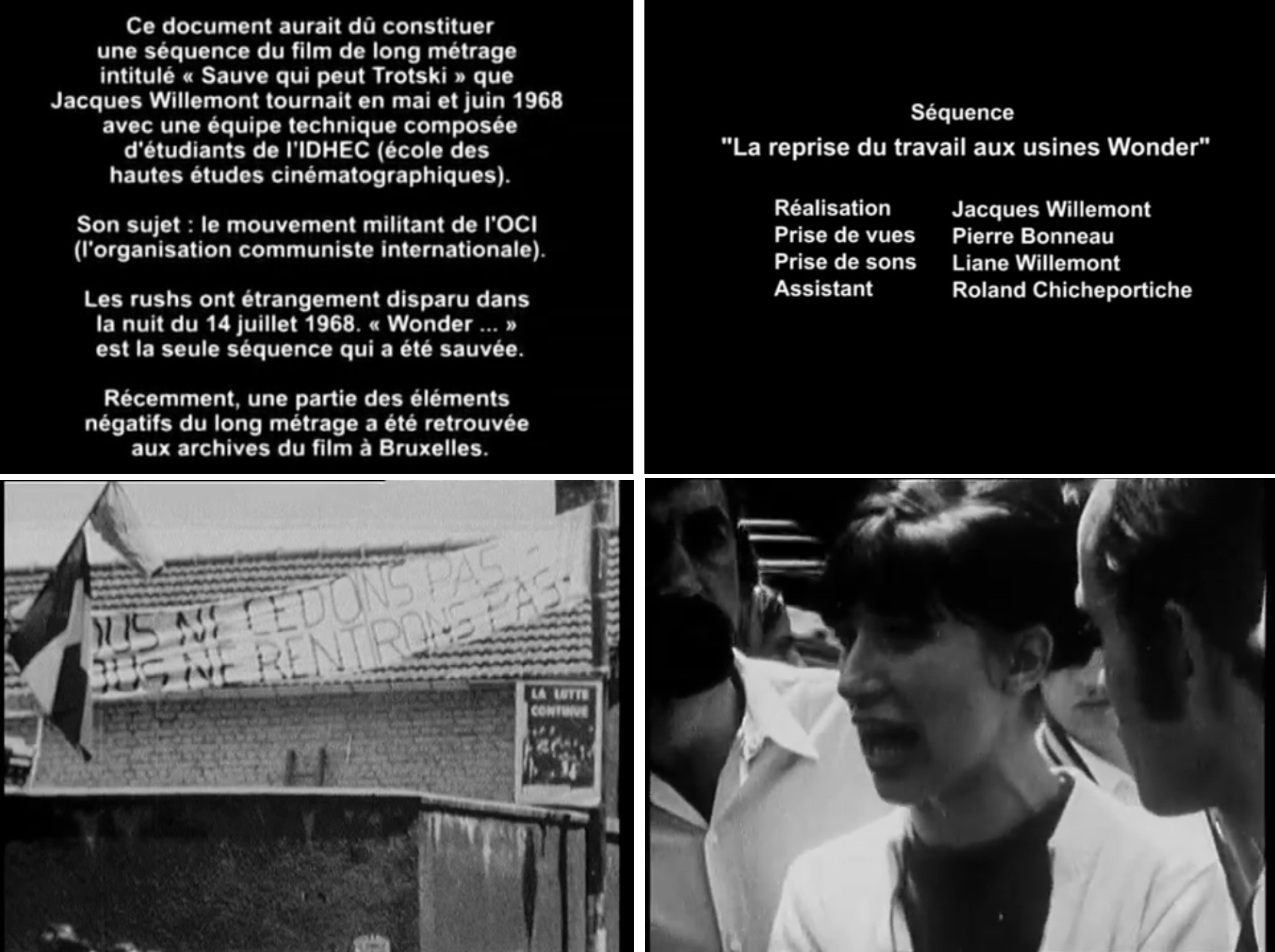

La situation initiale est un cas d’école : alors que patrons, syndicats et travailleurs ont voté la reprise du travail, une jeune ouvrière refuse d’obtempérer. L’image, bien connue, appartient à un court-métrage documentaire de dix minutes tourné par deux étudiants de l’Idhec (Pierre Bonneau et Jacques Willemont) en juin 1968, à Saint-Ouen, au hasard des grèves et des occupations d’usines. Son titre, La Reprise du travail aux usines Wonder, ne rend pas justice à la puissance de ces images filmées « à chaud », mais dont cinquante ans d’analyses à froid n’ont pu venir à bout. Il s’est passé quelque chose, ce jour-là, sur la pellicule, qui n’est pas simplement la fin d’un mouvement contestataire ou la mise à mort d’un projet de société, mais la naissance d’une figure, d’une image, et peut-être – ce sera mon hypothèse – d’une nouvelle manière de concevoir le cinéma politique.

Le spectre de Mai 68

Si la description donnée par le titre est historiquement exacte, elle est esthétiquement fausse : La Reprise du travail ne montre pas une reprise du travail. Ce qui se grave sur la rétine, au contraire, c’est la contestation de cet ordre direct, donné par le patron autant que par le titre du film. À l’un comme à l’autre, la jeune ouvrière oppose le refus le plus simple qui puisse être : je ne bougerai pas. Mais c’est paradoxalement cette simplicité qui a marqué la critique. Rien d’extraordinaire en effet, dans ces dix minutes de film : aucune bagarre ne se déclenche, l’ouvrière ne fait pas l’objet de menaces physiques, elle n’est pas traînée de force à l’intérieur de l’usine. Si bien que la caméra finit même par la perdre de vue, au moment où un représentant de la hiérarchie apparaît pour demander aux ouvriers de regagner calmement leurs postes. Suivent quelques secondes pendant lesquelles on cherche du regard la jeune femme, et malgré les maladresses de tournage qui dérangent notre vision de la scène (opérateur bousculé, cadrages approximatifs), une certitude s’impose rapidement : notre héroïne n’est pas au nombre de ces corps disciplinés que le patron aligne dans l’embrasure de la porte. Tout se passe comme si, en même temps que le travail, c’est tout le système du consensus social qui avait « repris », éliminant purement et simplement le corps indocile de la jeune déserteuse. Rien d’extraordinaire, donc, sinon ce simple refus qui finit par se muer en absence.

Ce n’est peut-être pas un hasard si l’enquête documentaire menée par Hervé Le Roux trente ans plus tard, dans son film Reprise (1996), a échoué à retrouver la trace de cette femme. Parmi les protagonistes interrogés, certains disent ne l’avoir jamais rencontrée, d’autres estiment approximativement les dates de son bref passage par les ateliers Wonder, quelques-uns encore imaginent ce que pourrait être l’histoire de cette camarade qu’ils n’ont jamais véritablement côtoyée. Tous identifient sur l’écran leurs collègues et amis de l’époque, les chefs d’ateliers, les délégués syndicaux, etc., mais aucun ne parvient à donner un nom ou une identité à la protagoniste. Sur l’écran comme dans l’usine, la jeune révoltée n’était que de passage – comme la révolte elle-même. Tout juste finit-on par apprendre son nom (Jocelyne) à la toute fin du film, grâce à un informateur téléphonique dont le spectateur ne verra jamais le visage, pas plus qu’il n’entendra sa voix. Un fantôme dénoncé par un autre fantôme : décidément, le fin mot de cette histoire n’est pas très cinématographique. Le Roux l’a bien compris, lui qui conclut son film sur un commentaire incertain, fait d’hypothèses sur la possible progéniture de Jocelyne, le tout accompagné d’un long écran noir.

Son image n’aura donc pas de suite, pas de to be continued, pas de deuxième épisode ; en un mot, pas de « reprise ». La dramaturgie de la révolte présentée par cette jeune ouvrière ne peut simplement « reprendre » après trente ans d’interruption, comme on reprendrait un spectacle ou un feuilleton en demandant à la troupe vieillissante d’endosser une dernière fois les rôles qui l’ont rendue célèbre. S’il y a reprise, ce doit être une reprise à l’identique. C’est ce que fait Le Roux : il projette le petit film de 1968, encore et encore, pour déclencher chez ceux qui ont vécu l’événement le retour d’une émotion politique encore vivace.

Aux deux tiers de l’enquête, une confession significative intervient : la voix over du cinéaste nous apprend que l’une des ouvrières de Wonder qu’il espérait pouvoir interroger est morte quelques années plus tôt dans un accident de voiture. C’est alors que Le Roux prend conscience que la fille du film pourrait bien, elle aussi, compter parmi les disparus. L’idée ne lui avait jamais effleuré l’esprit : pas seulement parce qu’il espérait encore la retrouver, mais plus simplement, parce qu’elle n’avait jamais existé dans la réalité matérielle. Au fil des années, elle était devenue un personnage, une entité fictionnelle que seul l’écran pouvait encore laisser apparaître. Comme Charlot ou comme James Bond, l’ouvrière de Wonder ne pouvait pas être morte, pour la simple et bonne raison qu’elle n’avait jamais été « vivante ». Dès lors, faut-il s’étonner qu’un projet réflexif comme celui de Le Roux ait échoué à inscrire une seconde fois ce fantôme sur la pellicule ? Son projet de documenter l’esprit de révolte se nourrit d’autant plus de la vitalité passée de la protagoniste que son image présente, elle, demeure introuvable. Que nous apprendrait sa voix aujourd’hui apaisée par le recul des années ? Que nous montrerait son corps, une fois privé des tensions qui l’ont rendu célèbre ? Le symbole y perdrait assurément de sa force. Au lieu de cela, nous sommes face à un corps purement filmique, destiné à hanter l’histoire du cinéma sans jamais s’incarner à nouveau dans le monde réel. C’est précisément sa disparition en tant que corps qui permet son institution en tant qu’image – en l’occurrence, l’image d’une indocilité radicale.

Désobéissance

Il y a un avant et un après La Reprise du travail, assurément. De ce film qui aurait pu ne jamais voir le jour, l’histoire du cinéma a fait une charnière, un symptôme, une matrice. Ainsi Jacques Rivette, peu de temps après la fin des mouvements sociaux, vante cette bande qu’il considère comme le seul film valable sur les événements de Mai 68, le seul qui refuse de placer son spectateur dans une situation de « confort » moral et politique. Aussi militant soit-il dans ses intentions, ce film-là ne propose pas simplement un moment de reconnaissance, à la façon d’un « meeting de L’Humanité », mais une expérience de cinéma qui vient déranger les idées toutes faites sur le monde ouvrier. Mais pour le cinéaste, ce n’est pas le film de Bonneau et Willemont qui possède cette puissance dissensuelle ; il n’est que le dépositaire temporaire de l’esprit de la révolte et de la grève. Parmi les films de Mai, écrit-il, « c’est le seul qui soit un film vraiment révolutionnaire. Peut-être parce que c’est un moment où la réalité se transfigure à un tel point qu’elle se met à condenser toute une situation politique en dix minutes d’intensité dramatique folle »[11][11] Jacques Rivette, Entretien, Cahiers du cinéma, n° 204, septembre 1968, p. 20 (je souligne).. Si La Reprise du travail se distingue de la masse des films militants, il sert toutefois une même cause : faire ressentir la vérité du mouvement, son essence politique, avec le plus d’efficacité possible. Bref, le moment qu’il nous présente est représentatif d’une situation globale.

La lecture de Rivette ne restera pas sans suite. Quelques numéros plus tard, Jean-Louis Comolli se fend d’une conclusion similaire : « En un plan, et “comme par miracle”, il y a cristallisation et symbolisation de la situation tout entière des rapports ouvrier-patron-syndicats aux mois de mai et juin »[22][22] Jean-Louis Comolli, « Le détour par le direct », Cahiers du cinéma, n° 209, février 1969, p. 49 (je souligne).. Ce que l’on voit sur l’écran, c’est en même temps ce que l’on sait par ailleurs de l’événement, et qu’aucune image n’était encore parvenu à traduire avec une telle intensité. La révolte de la jeune ouvrière, les mots pleins d’assurance des représentants syndicaux, la fermeté du chef d’atelier sont autant de détails « exemplaires », « plus vrais que vrais », autant de moments de grâce rassemblés dans un seul plan qui serait comme le best of de Mai 68. Le tout sous le patronage du « cinéma direct » et des pouvoirs de révélation que lui prête une partie du monde cinéphile. Le Roux lui-même cède à cette croyance lorsqu’il présente Reprise comme un projet de description, à partir d’un moment singulier de l’histoire militante, de « la classe ouvrière »[33][33] Hervé Le Roux, « Je cherchais la femme, j’ai trouvé la classe ouvrière », Télérama, n° 2463, mars 1997, p. 43‑48. dans sa totalité. Pour une partie des commentateurs, c’est donc bien d’épiphanie qu’il est question : rien n’est joué, et pourtant tout semble si vrai que l’on croirait avoir été mis en présence d’une action agencée par quelque metteur en scène démiurge, désireux d’offrir à ce moment d’histoire la cohérence et la lisibilité d’une fiction aristotélicienne.

De « Mai 68 », on cherche encore vainement une image qui pourrait tout dire de ses enjeux intellectuels, militants, sociaux, politiques, genrés, etc. Et il semble que pour les critiques des Cahiers du cinéma, le film Wonder arrive à point nommé pour devenir l’emblème de l’événement, sa traduction instantanée et définitive. C’est pourquoi il leur importe peu d’analyser la relation qui se tisse entre l’équipe de tournage et les personnes filmées. Certes, les forces en présence devant l’usine Wonder semblent représentatives du rapport entre ouvriers, militants, syndicats et patronat en Mai 68, mais il n’y a là aucun « miracle » de la prise sur le vif. Pourquoi Comolli peut-il affirmer que La Reprise du travail évoque « le plus brechtien des scénarios » ou « la plus maîtrisée des fictions »[44][44] Jean-Louis Comolli, « Le détour par le direct », art. cit., p. 49. ? Parce que tout a été fait pour qu’elles le soient. Non que les événements filmés soient le résultat d’une supercherie, comme on en a parfois émis l’hypothèse, mais on ne peut manquer de remarquer que tous les protagonistes du film sont conscients de la présence de la caméra, et attendent qu’elle amène avec elle l’histoire, le grand récit, l’inscription dans le marbre de la mémoire sociale. Par conséquent, tous en profitent pour jouer le rôle qu’ils pensaient être le leur dans le grand « théâtre de 68 »[55][55] Hervé Le Roux, Entretien, Cahiers du cinéma, n° 511, mars 1997, p. 50.. Le ton solennel et la gestuelle paternaliste des délégués de la CGT, la voix ferme mais rare du chef d’atelier, sa manière de taper sur l’épaule de ses employés pour leur intimer l’obéissance, le pas résigné des ouvriers réduits à l’état de figurants, le discours faussement simpliste du militant gauchiste sont autant de signes qui renvoient à des habitus intériorisés par les acteurs, et délibérément convoqués dans le but de produire une représentation la plus emblématique possible de leur condition sociale. Le décor lui-même n’est pas choisi au hasard par les (ex-)grévistes : « lieu-limite de la grève, […] où la lutte économique se transforme en lutte politique »[66][66] Emmanuel Burdeau, « Lettre à une inconnue », Cahiers du cinéma, n° 511, mars 1997, p. 49., l’esplanade qui permet à l’usine de déboucher sur la rue constitue déjà depuis le XIXème siècle un haut lieu du mouvement social et de la parole ouvrière. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les révoltés de 1968 réactivent sa fonction symbolique à l’occasion de cet événement. Bref, si l’on devait s’en tenir à son sujet le plus évident, le film ne s’appellerait pas La Reprise du travail aux usines Wonder, mais plus simplement La Lutte des classes.

Cependant, il n’est pas question pour les critiques des Cahiers de nier la théâtralité du film Wonder, seulement d’en circonscrire les effets. L’argument devient même un critère de distinction symbolique et politique : il y aurait d’un côté les militants aguerris, maîtrisant les codes de l’expression publique, toujours déjà « en représentation » ; et de l’autre l’ouvrière indocile, mue par une indignation sincère, sauvage, irréfléchie. Aux premiers, il serait légitime de réserver une lecture fictionnelle, tandis qu’à la seconde, il serait du devoir de l’observateur d’appliquer la logique du « direct » et de la vérité prise sur le vif. Pour de nombreux commentateurs, en effet, la jeune femme renvoie l’image d’une révolte émotive, instinctive, et donc plus « authentique » que celle des autres personnages. L’idée se trouve en premier lieu chez Le Roux, qui pense avoir découvert dans son film que tout le monde joue un rôle, sauf elle : « Il y a cette femme, et ces “acteurs” amateurs tout autour »[77][77] Hervé Le Roux, Entretien avec les Cahiers du cinéma, art. cit., p. 50.. Exclusion arbitraire, mais qui donne à son propre projet documentaire l’aura d’une quête de vérité dans un océan de mensonge. Dans le même numéro des Cahiers, Burdeau peut alors affirmer sans crainte que « la fille est la seule qui ne joue pas, la seule qui ne soit pas “en mission” »[88][88] Emmanuel Burdeau, « Lettre à une inconnue », art. cit., p. 49.. Et l’argument prend une coloration romantique chez Daney et Le Péron : « En mai 68, le travail reprend, les syndicats font semblant de crier victoire. […] Aux usines Wonder aussi tout rentre dans l’ordre. Soudain une femme ose se révolter, elle craque, elle dit qu’elle ne veut pas reprendre le travail, que c’est trop horrible »[99][99] Serge Daney et Serge Le Péron, « Le direct en dix images », Cahiers du cinéma, n° 323‑324, mai 1981, p. 10 (je souligne).. Rien dans le film ne permet de justifier ce « soudain », sinon un présupposé tenace qui veut que l’indignation soit affaire d’instant, de pulsion, de lâcher prise. D’où l’emphase des auteurs, qui voient l’irruption de cette parole non autorisée comme « un moment miraculeux dans l’histoire du cinéma direct. La révolte spontanée, à fleur de peau, c’est ce que le cinéma militant s’acharnera à refaire, à mimer, à retrouver. En vain. »[1010][1010] Ibid. (je souligne). Sous prétexte de vanter les réussites du direct, leur discours laisse entendre que la profession cinématographique se serait vue condamnée par la suite à « mimer » la contestation politique, donc à reconstituer artificiellement, par les moyens de l’art, une gestuelle et une parole que les ouvriers, eux, posséderaient à un état « spontané ».

Face à ces interprétations au lyrisme indiscutable, Yvette Delsaut a raison de rappeler que le désir d’iconicité ne vient pas seulement du film ; l’ouvrière elle-même se prête au jeu puisqu’elle s’applique à rester de face même lorsqu’elle s’adresse à ses camarades, dont la majorité se tient derrière elle[1111][1111] Yvette Delsaut, « Éphémère 68. À propos de Reprise, de Hervé Le Roux », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 158, 2005, p. 66.. Son immobilité, dont j’affirmais plus haut qu’elle semblait nuire au spectacle proposé, lui permet alors d’afficher une stature inébranlable, confirmée par la veste blanche qui lui sert à la fois de costume, de signe distinctif et de marque de légitimité. Même sa parole se révèle plus calculée qu’il n’y paraît : les phrases répétées, que l’on pourrait lire comme des signes d’inculture ou de manque de vocabulaire, obéissent en réalité à la logique du slogan, reconnaissable à ses formules-chocs et à son ambition virale. Il n’y a là rien d’étonnant : avant même l’invention du cinéma, le militantisme s’est toujours nourri de manières de faire et de manières d’être qui appartiennent au théâtre, à l’art de la déclamation, à la fiction. Qu’il s’agisse des slogans poétiques, des barricades, ou plus généralement du sens du spectacle que l’on trouve dans toute manifestation digne de ce nom, les éléments du lexique militant sont des éléments de mise en scène ; ces jeux de rôles, « ce n’est pas la faim qui les invente, mais l’habitude du théâtre et de son langage emprunté »[1212][1212] Jacques Rancière, « Société du spectacle ou société de l’affiche ? » [1996], dans Moments politiques : Interventions 1977-2009, Paris, La Fabrique, 2009, p. 67.. Pourquoi lui refuser le droit au jeu, au théâtre, à la fiction, alors même que c’est là sa manière de s’affirmer comme l’égale de ses interlocuteurs ? Si les textes de Daney, Le Roux ou Rivette évincent la jeune femme de la scène politique, cette éviction se fait sur la base d’un diagnostic idéologiquement contestable : étant ouvrière, on ne la croit pas compétente pour incarner un personnage, fût-il modelé sur sa condition réelle. Ce traitement d’exception accordé à la jeune femme par la critique de cinéma pourrait donc bien être seulement la traduction romantique, sur fond de « spontanéité » et d’« authenticité », d’un éternel mépris de classe – il est bien connu que les prolétaires, et a fortiori les femmes prolétaires, ne théorisent pas, ne pensent pas réflexivement leur propre existence, et seraient bien incapables d’interpréter une partition théâtrale avec la virtuosité des intellectuels de la CGT ou de la gauche maoïste éclairée.

Résistance

Résister à cette lecture inégalitaire suppose de prendre conscience que l’indocilité de la jeune femme, manifestement, est « fausse » – ou du moins, fictionnalisée, outrancière. La scène politique présentée dans La Reprise du travail a beau s’adosser à un événement réel, elle se présente comme l’exact contraire d’une captation documentaire au sens traditionnel du terme. Le film traite bien de l’indocilité des acteurs de Mai 68, mais selon une logique qui est celle de la fiction : la révolte est délibérément et manifestement exagérée pour les besoins du spectacle. Il est donc paradoxal que ce court film soit devenu aujourd’hui, en partie grâce au succès critique de Reprise, l’emblème d’un renouveau du genre documentaire et d’un souci du public pour la question politique[1313][1313] Par exemple Janine Euvrard, Entretien avec Hervé Le Roux, 24 images, n° 93‑94, 1998, p. 10 ; ou Pierre Gras, « Le retour du documentaire », Commentaire, n° 121, avril 2015, p. 308.. Aux yeux de certains historiens, comme Guy Gauthier, c’est même son réemploi en tant que matériau documentaire (par Le Roux) qui l’aurait sauvé de l’oubli et de l’insignifiance, le film d’origine étant voué à disparaître rapidement des mémoires[1414][1414] Guy Gauthier, Le Documentaire, un autre cinéma [1995], 4ème édition, Paris, Armand Colin, 2014, p. 309‑310.. En plus de méconnaître la part de mise en scène qui permet au film Wonder de dépasser la simple captation naïve d’une grève, cette lecture est historiquement fausse puisque Daney et Le Péron en 1981, Comolli en 1969 et Rivette dès 1968 avaient déjà démontré la vitalité de cette image dans la mémoire militante. Mais l’argument n’est pas historique, il est politique. En faisant du film une scène primitive de l’histoire du cinéma documentaire, Gauthier croit le « sauver » de l’infamie du militantisme et de l’engagement radical ; il ne fait en réalité que le réintégrer dans une série culturelle plus acceptable. D’où son diagnostic en forme de consensus politique : la réussite principale de La Reprise du travail, ce serait d’avoir rendu possible Reprise – d’avoir, malgré son égarement idéologique, donné naissance à une écriture documentaire humaniste et raisonnable. Il y a là de quoi exaucer enfin le souhait de Burdeau : la « mauvaise image »[1515][1515] Emmanuel Burdeau, « Lettre à une inconnue », art. cit., p. 47., celle d’une femme luttant pour ses droits, cède la place à une « bonne image », celle d’une quête documentaire sans hystérie, sans pathos, sans politique.

Laissons donc de côté les considérations sur l’authenticité ou l’artificialité de la scène, ou sur la représentativité du film par rapport aux luttes réelles ; cela ne ferait que subordonner la lecture à une « vérité » historique qu’il s’agirait de traquer sous les images. Revenons au contraire à ce qui fait la matière sensible de cette révolte. Que nous dit ce film, en dépit des controverses, sur la possibilité de penser la docilité ou l’indocilité des images ? Comment s’exprime le potentiel révolutionnaire de ses formes ? Que voit-on, en somme, de son indocilité ? Réponse : nous voyons un corps. Pas une ouvrière, pas une gréviste, pas une incarnation de l’esprit de Mai 68 ; un corps. Ce corps est le centre de gravité du film : la caméra le suit, le recadre par des mouvements de zoom, et lorsqu’elle le perd de vue pour quelques instants, c’est pour mieux laisser entendre ses mots qui, hors champ, continuent d’attirer l’attention du spectateur vers l’extérieur de l’image. Entre les différentes apparitions de la jeune femme, la fluidité est totale – le plan-séquence, garant de l’unité spatiale de la scène et de la coexistence des silhouettes humaines, n’y est sans doute pas pour rien. On peut affirmer sans risque que ce corps fascine. Sa mise en scène, son rapport à la caméra et aux individus qui l’entourent, son rôle fantomatique dans l’histoire du cinéma et l’intensité de sa présence sur la scène politique de l’esplanade en font un objet complexe, difficile à appréhender. Ce n’est pourtant pas ce qui était prévu : selon la logique du cinéma direct, il devrait s’agir d’un corps limpide, donné comme traduction immédiate de l’événement ; selon la logique marxiste, il devrait s’agir d’un corps évident, dont la moindre attitude ou le moindre geste serait en réalité un « gestus » (Brecht) exprimant la totalité d’une condition sociale ; selon la logique capitaliste, enfin, il devrait s’agir d’un corps simple, adapté à l’esprit simple de la classe ouvrière. Or, la posture fictionnelle adoptée par la jeune femme interdit à cette simplicité de se manifester visuellement. Le corps, matière première habituellement docile et malléable de l’art cinématographique, prend ici l’aspect d’un objet inassimilable, problématique. Et d’autant plus problématique qu’il est persistant, à la fois au sens d’une persistance mémorielle (c’est le postulat commun à Le Roux et aux critiques des Cahiers) et d’une persistance visuelle et symbolique : la figure de la jeune femme continue de hanter notre regard après sa sortie du champ, et d’habiter de son absence les trois heures de Reprise, sans qu’il soit possible de se défaire de cette image qui dit à la fois « toute » la situation sociale de Mai 68 et bien plus encore, quelque chose d’une énergie politique qui excède l’indignation ou la désobéissance. Ce corps, littéralement, résiste – à l’analyse, à la captation par une théorie politique, à la réduction sociologique, au programme du cinéma direct, etc. Ainsi comprise, l’indocilité ne conduit plus seulement à refuser un ordre légitime, mais à contester toute réduction d’un corps à une idée ou à une thèse, et donc à défier le schéma traditionnel (dualiste, schmittien) de la politique. On ne désobéit qu’à un ennemi, mais on peut résister même à ses amis.

L’enjeu est de taille : il s’agit de ne pas se laisser digérer. Par le pouvoir, qui aimerait remettre ces ouvriers à leur juste place (dans le hors-champ de l’usine) ; par l’analyse, qui pourrait vouloir expliquer la signification de ce corps à l’écran ; et par l’histoire, qui voudrait « montrer que Mai 68 est digérable »[1616][1616] Serge Toubiana, « Le pouvoir parlé (2) : Images à vendre », Cahiers du cinéma, n° 256, 1975, p. 11. en faisant disparaître ses acteurs dans les replis du passé. À ces processus inébranlables, l’ouvrière de Wonder oppose un triple refus : elle reste sur place, selon une logique d’occupation de l’espace signifiant (celui de la rue comme celui du film) ; elle se met en scène, de manière à empêcher sa propre réduction à un nom ou à un type ; elle survit, programmant sa disparition en tant qu’individu pour demeurer en tant qu’image. C’est dire comme son indocilité semble d’abord uniquement passive, négative, immobile. Pas de barricades, pas de prise d’assaut de l’usine par la foule des prolétaires en furie, pas de pavés : pour un film « emblématique »[1717][1717] Yvette Delsaut, « Éphémère 68 », art. cit., p. 64. de Mai 68, La Reprise du travail paraît bien pauvre en spectacle. Rien d’étonnant, diront les réactionnaires, à ce que le mouvement social ait échoué dans sa tâche révolutionnaire, s’il n’a pu donner de lui-même qu’une image plate et sans dynamisme. Comparé au trait épique des émeutes de 1830 selon Delacroix ou au montage extatique de la Révolution d’Octobre selon Eisenstein, le Mai 68 de Bonneau et Willemont se présente en effet comme une scène de conversation bien inoffensive. Mais cette immobilité est tout le contraire d’un immobilisme. La mise en scène du film est même d’une logique sans faille si l’on admet que le meilleur moyen de n’être pas digéré, ce n’est ni d’agir ni de parler, et encore moins de combattre, mais simplement d’exister, d’être là.

C’est ici que le film Wonder rompt avec une certaine tradition du cinéma politique. Pour sa part la plus visible, celui-ci s’est en effet pensé avant tout comme acte dynamique, comme conquête d’une puissance active. Politiser le cinéma, ce serait mettre en mouvement les formes par la pensée (Eisenstein), ou injecter du mouvement dans le monde par les formes (Vertov) ; dans tous les cas le dénominateur commun est l’élément dynamique. C’est encore le mouvement qui préoccupe les théoriciens de la distance, de Brecht à Debord en passant par Baudry, tous soucieux de lutter contre l’immobilité pathologique du spectateur-consommateur, et de réveiller le principe moteur qui est en lui. À travers des notions comme celles d’extase, de montage, de choc ou encore de jouissance, le cinéma politique n’a cessé d’affirmer son ambition dynamique, comme si l’idée de mouvement était l’allié essentiel et intemporel du projet révolutionnaire. Or, la valorisation politique du mouvement n’est pas une donnée homogène. La cible de Brecht ou d’Eisenstein était bel et bien statique dans ses valeurs (passéisme, nationalisme, protectionnisme), et il fallait toute la vitalité de la pensée marxiste pour provoquer l’explosion de ce système. À la fin des années 1960, l’ennemi a changé : le capitalisme est devenu agressif, multiple, omniprésent ; il a fait de la vitesse sa puissance, et du mouvement son programme. Il est donc légitime que la contestation prenne la forme, au contraire, d’un retour à la matière, à la pesanteur, à l’immobilité. Si l’on veut évaluer la politisation des formes filmiques, il faut donc accepter de prendre en compte l’« horizon d’attente cinétique »[1818][1818] Ludovic Cortade, Le Cinéma de l’immobilité : Style, politique, réception, Paris, Publications de la Sorbonne, 2008, p. 172., non seulement du spectateur, mais de l’intégralité de l’univers politique.

Il ne suffit pas de jouer une forme filmique contre une autre pour faire un film politique. Ce qui est contesté dans l’acte d’engagement, ce n’est pas seulement la répartition statistique du consensus (mouvement) et du dissensus (immobilité), mais également la logique de commandement qui met en relation ces deux blocs, qui fait exister un maître et un valet, et donc un rapport de domination. Certes, il existe une tension, dans chaque période donnée, entre des formes hégémoniques et des formes en situation de « minorité » (Deleuze), mais pour qu’il soit légitime de parler de politique, encore faut-il que le film produise l’occasion d’une confrontation entre ces deux tendances. Sans quoi l’indocilité du film reste seulement métaphorique.

Dans La Reprise du travail, le corps de l’ouvrière est à lui seul cette zone de rencontre entre esthétique et politique. Ce n’est pas pour rien que le cadre semble littéralement attaché à la protagoniste : la grève a échoué, mais pas le processus d’occupation du visible qui l’accompagne. Tout l’enjeu de la reprise est en effet de refermer la brèche ouverte par Mai 68 en reconduisant le peuple dans l’enceinte de l’usine – donc dans le hors-champ. « Le peuple, écrivait Jacques Rancière, c’est d’abord une manière de cadrer »[1919][1919] Jacques Rancière, « Un enfant se tue » [1986], dans Courts voyages au pays du peuple, Paris, Seuil, 1990, p. 146.. Et ce sont justement les choix de cadrage de Bonneau et Willemont qui font de ce court film une scène orientée selon des coordonnées différentes de celles de la domination. Dans cet espace, l’ouvrière révoltée s’arroge un droit qui était celui des puissants ou des hommes d’État : celui de polariser le cadre, d’« attirer » les regards (attraction qui répond au charisme « magnétique » des professionnels de la politique). Après quoi, suprême provocation, elle s’arroge le droit de ne rien faire de cette visibilité qui lui est offerte, son inertie étant comme le contrepoint visuel des 38 000 gestes quotidiens que doivent accomplir les ouvrières Wonder – un pour chaque pile produite[2020][2020] Ce chiffre est donné dans Reprise.. Il ne s’agit donc pas d’opposer à la domination une « rupture du schème sensori-moteur » dans laquelle l’inaction serait l’équivalent métaphysique d’un engagement politique[2121][2121] Gilles Deleuze, Cinéma 2 : L’Image-temps, Paris, Minuit, 1985, p. 31., mais plutôt de saboter volontairement et ostensiblement le programme cinétique de la domination : répondre à l’occultation du corps ouvrier par une logique de théâtralisation et d’occupation du sensible, répondre à l’injonction productive par l’exposition de corps manifestement improductifs, répondre aux gestes demandés par une insoutenable immobilité.

Conclusion

Ces réponses corporelles à la domination, ce n’est pas le cinéma qui les invente. Elles appartiennent à un répertoire de figures sensibles qui préexiste au film, et dans lequel l’action politique et militante a l’habitude de puiser. Mais c’est bien par le petit film de Bonneau et Willemont que transite cette esthétique de l’action politique : s’il n’en est pas la source, du moins en est-il le dépositaire. Sa nouveauté ne consiste donc ni dans son utilisation du direct ni dans l’authenticité de son matériau documentaire, mais dans l’évidence avec laquelle il donne accès à l’activité militante et à ses procédés de mise en scène. C’est au nom de cette politique toujours déjà esthétique que se réalise le passage de la persistance (phénomène visuel) à la résistance idéologique (phénomène idéologique et symbolique). Quel est en effet le rôle du pouvoir, sinon d’organiser, de monter, de cadrer les corps et les individus pour produire une entité sociale cohérente et sans persistance, sans effets d’accumulation – et donc sans risques de blocage ou, comme le dit élégamment le registre journalistique, de « débordement » ? Haut et fort, l’ouvrière fantomatique du film affirme qu’il n’est nul besoin d’aller chercher la politisation du cinéma dans la seule complexité de ses formes, dans la mesure où toute politique repose elle aussi sur une esthétique qui lui donne son apparence, sa logique et ses enjeux. La Reprise du travail rend apparente la nécessité de passer d’une conception formelle à une conception esthétique du cinéma politique. Il n’est ni le seul, ni le premier à le dire, mais son succès inopiné aura peut-être permis à sa parole de porter plus loin que celle des autres.

Selon Pierre Guyot et Maurice Bruneau, les deux syndicalistes « en représentation » à Saint-Ouen puis interrogés trente ans plus tard dans Reprise, la jeune ouvrière révoltée aurait bel et bien fini par réintégrer l’usine. En pleurant, précisent-ils tous deux, mais elle est rentrée. À défaut de vérifier la véracité de ces témoignages, on peut l’évaluer à l’aide de quelques hypothèses. Si l’on en croit la méthode appliquée par Le Roux pour son enquête, la concordance des dépositions entre deux témoins interrogés séparément tend à prouver la vérité de ce qu’ils avancent. Un sociologue habitué des études de terrain pourrait toutefois mettre en doute cette conclusion, en pointant du doigt les termes quasiment identiques utilisés par les deux hommes : il est tout à fait possible que l’un des deux seulement ait assisté à la scène, et que son récit se soit changé en souvenir dans l’esprit du second. Guyot semble d’ailleurs peu fiable puisque selon Le Roux, il aurait d’abord confondu la jeune fille avec une autre lors de sa première vision du film[2222][2222] Hervé Le Roux, Entretien avec les Cahiers du cinéma, art. cit., p. 52.. Enfin, il n’est peut-être pas anodin que les représentants de la CGT soient les seuls à mentionner cette conclusion en forme d’échec ; rétrospectivement, cet élément leur offre une victoire symbolique sur les gauchistes radicaux. Reste que l’image, elle, n’en a pas gardé trace, et c’est peut-être la seule chose qui importe. Dans l’ordre du visible, tout ce qui reste, c’est le geste, ou plutôt l’absence de geste – cette absence qui est déjà une forme d’action. En ne captant pas le moment de la défaite, et quand bien même la raison en serait seulement le manque de pellicule, le film transforme une défaite politique en un moment de victoire iconique. C’est pourquoi l’indocilité de l’image ne peut être simplement l’image de l’indocilité : alors que cette dernière est toujours dépendante du résultat effectif de l’action, la première aborde l’événement sous l’angle de sa mise en scène. Elle devient alors suspecte d’exagération, d’esthétisation, mais là est précisément sa force : tel est le prix d’une inscription du geste politique dans le tissu sensible de l’histoire. Certes, ce sont d’abord des individus bien réels qui se soulèvent, s’insurgent, se révoltent. Mais dans le temps même de leur action, les corps en lutte donnent naissance à des images qui, alors même que le cours normal du temps aura éteint les dernières flammes de l’espoir, poursuivront inexorablement leur entreprise de résistance.