Effraction du nu

Soties figuratives sur l’homme invisible, I

§ 1

Devant L’Homme invisible, on pourrait être conduit à une première proposition, de recul : la plupart du temps, on voit bel et bien l’homme. Du moins est-il tout autant repérable que n’importe quel autre personnage visible du récit. Et cette visibilité, médiate (truisme : ce qui est invisible n’est pas visible), s’offre au spectateur dans des scènes relativement spectaculaires, comme à l’auberge : autrement dit des scènes avec un fort coefficient de sidération, d’arrêt du regard, insolites, comme si leur intensité visuelle pouvait venir équilibrer la parcimonie de l’invisibilité de l’homme en tant que telle. De telles scènes nous invitent à chercher l’homme invisible sur le même mode que celui de la perception commune des objets visibles : en partant du visible, en nous appuyant sur ce qui du visible qui l’entoure pourrait signaler sa présence. Même : l’espace qu’il occupe corporellement est, la plupart du temps, tout ce qu’il y a de bien visible, totalement ou en partie (bandage, lunettes de soleil, pyjama) ; et quelle différence radicale, de nature, peut-il y avoir avec n’importe quel homme habillé de supposer son invisibilité sous ses vêtements ? La seule différence serait de degré : ici, tout entier recouvert (à l’auberge, on commence par suspecter qu’il cache quelque hideur trop visible, c’est-à-dire redouter de voir pire que ce qu’il y aura effectivement à voir, ou à ne pas voir).

Admettons donc que l’on ne puisse pas échapper au piège de la visibilité, avant même d’avoir vu la moindre image du film (tout cela, sans doute, a commencé avec l’affiche du film où le spectateur de l’époque pouvait remarquer d’étranges rayons sortir des yeux – des lunettes noires – de l’homme invisible emmitouflé, et qui n’ont aucun rapport avec le récit : ne sont-ils pas là pour signaler qu’il s’agira surtout d’un pouvoir neuf de voir ?). Au cinéma, le spectateur vient pour voir. L’étrange accoutrement de Griffin ne fait que mettre en avant une visibilité différente de celle à laquelle nous sommes accoutumés, plus exubérante, en regard de son extravagance, mais qui reste fondamentalement une visibilité, voire un excès de visibilité. Ce qui pourrait être filmé avec l’intention de suggérer la surprise (quand le savant retire son déguisement), empâte le film dans la matière (des bandelettes par-dessus le corps de l’acteur toujours bel et bien là), repliant la difficulté d’une visualisation de l’homme invisible sur la solution de facilité qui consiste à construire une incarnation improbable revenant à adapter une quasi-chair à un trou béant fictif forant dans le champ un rien qui avance et trouve dans l’image photographique une peau prête à l’emploi.

Tout porterait donc à conclure, de prime abord, que l’homme invisible se définit visuellement, quand même, en termes de visibilité mimétique : potentiellement conflictuelle, exponentielle et rhétorique. Il semblerait que le cinéaste ne puisse que partir de la visibilité (comment pourrait-il en un sens faire autrement ?) pour rendre l’invisibilité signifiante pour le spectateur, compte tenu de ses habitudes de perception que le film ne peut pas, non plus, trop malmener dans le contexte de la fable classique. Un corps doit avoir été perçu au moins une fois pour que son reflux hors de la perception puisse être notable.

Mais l’homme invisible n’est pas un homme visible. Aussi n’est-ce pas lui qui est visible quand il l’est, mais seulement les habits ou accessoires qu’il porte.

§ 2

Par ailleurs, comment peut-on être certain de ce que nous voyons dans ce film ? Toute perception n’est rien d’autre que la donation (accompagnée de jugement) d’une présence sensible. Un homme invisible n’est pas un homme absent (voir les scènes de contact et le voyeurisme du mythème originel – l’anneau de Gygès[11][11] Platon, La République, II, 359d-360d, Œuvres complètes, tome I, éd. et trad. Léon Robin, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1960, p. 901-902. Platon s’inspire de l’histoire du soldat Gygès, rapportée par Hérodote, Histoires, I, 7-14, dans laquelle Gygès, tout à fait visible, est sommé par le roi Caudale d’espionner à son insu le coucher de sa femme et finit par devenir roi de la Lydie. La version d’Hérodote a inspiré de nombreux peintres (Furini, Jordaens, Van der Neer, Gérôme).). Un homme invisible n’est pas, non plus, un homme que l’on aurait amputé de tout son corps (le policier d’Iping, qui commence par n’y comprendre goutte, s’écrie : « Il est tout rongé (all eaten away) »). Dans le cas de l’homme amputé, plusieurs parties du corps, et le plus souvent ses parties principales (ainsi la tête : pas d’homme décapité qui ne soit immédiatement un cadavre), restent présentes et n’empêchent pas une sorte de reconnaissance perceptive dans la mesure où chaque perception, notamment visuelle, n’est faite de toute façon – chaque chose nous restant à tout instant invisible par au moins l’une de ses facettes – que d’esquisses successives ensuite unifiées, sur le mode de la co-appartenance, au sein d’une visée idéale de la chose.

En tant que spectateur, on ne devrait pas, de fait, pouvoir parvenir à l’induction perceptive de l’homme invisible par une mise entre parenthèses, un effacement progressif du perçu ordinaire, jusqu’à ce que tout son corps ait été comme gommé : un tel homme exigerait un mode de représentation esthétique frontalement original, qui permettrait de concilier la nature à-voir de l’image avec le statut (invisible) de ce que cette image entend imager.

§ 3

Or, c’est exactement le contraire de ce à quoi procèdent techniquement Whale et ses assistants, en apparence. Les effets spéciaux sont réalisés, pour la plupart, ou bien par l’utilisation de fils invisibles (verre ou balai qui-vole, bicyclette qui-roule-toute-seule) ou bien par le recours au cache mobile (travelling matte : débandage, chemise qui-flotte)[22][22] John Fulton a donné le détail de la réalisation des effets spéciaux du film dans « How We Made The Invisible Man », American Cinematographer, septembre 1934, p. 200.. Dans ce dernier cas, l’image est élaborée par un montage interne, dans la caméra, à partir de plusieurs expositions de la pellicule, entre lesquelles le corps de l’acteur ou tel ou tel objet sert de démarcation. Le corps à masquer y est filmé de telle sorte (recouvert de velours noir) qu’il puisse être ensuite retiré de l’image par couches de surimpression.

Est-ce une objection, par la technique, à ce que j’affirmais il y a un instant de l’esthétique ? Je ne crois pas : d’autres trucages mécaniques se passent carrément de tout corps superfétatoire à cacher au moment du tournage ou à effacer a parte post. Ainsi, pour les empreintes de pas sur la neige (de chaussures !), une tranchée a été creusée dans le sol, puis recouverte de planches dans lesquelles étaient évidées des cavités en forme de pas bouchées puis dissimulées sous du sel pour simuler la neige. Un mécanisme faisait tomber les bouchons dans la tranchée quand on tirait sur des fils, et les empreintes apparaissaient sans qu’aucun acteur, qu’on aurait dû éliminer ensuite de l’image finale, ait eu besoin de marcher sur le sol.

Les présentes mentions portent sur les plans où Griffin est signalé indirectement par des à-côtés tout ce qu’il y a de plus conventionnellement visibles (des choses, des traces, etc.). Et je ne peux pas m’empêcher de laisser venir cette question de technique, provocatrice : Dans les plans où l’homme invisible ne se présente que par sa seule invisibilité, sans manipulation d’objets ou action sur son environnement, c’est-à-dire dans les plans où il n’y a rien de spécial à voir dans le décor, quel trucage n’est pas utilisé pour ne pas filmer de corps humain ?

§ 4

Nous rencontrons, en fait, dans le film, jusqu’à la dernière image où il se matérialise à nouveau au moment de sa mort, donc de sa disparition (inversant Nosferatu), deux types de plans à regarder concernant l’homme invisible. Les premiers sont ceux dont il a été question jusqu’à présent : il y est négativement visible par délégation d’objets ou de corps (coussin de fauteuil enfoncé, pyjama porté, cigarette allumée, poussette renversée, comportement des autres personnages réagissant à ses actes (le policier au nez pincé) ou les anticipant (la pièce quadrillée), etc.), c’est-à-dire par ses effets sur son environnement, détourant pour l’œil au mieux le contour partiel de ses formes corporelles[33][33] Certains de ces effets sont incohérents : par exemple, quand Griffin fume, on devrait voir la fumée passer dans sa gorge puis dans ses poumons. Il n’en est rien. Ou alors il crapote ? Tout invisible qu’il soit, son corps reste opaque : il est traversé par la lumière, mais sans complétude métrique. Carpenter corrigera le tir dans ses Aventures d’un homme invisible. Le trucage était sans doute trop coûteux et complexe pour l’époque puisque cette précision se trouve pourtant dans le roman de Wells (H. G. Wells, L’Homme invisible, trad. Achille Laurent, Paris, Librairie Générale Française/Le Livre de Poche, 1992, p. 124).. À ces à-côtés visibles appartient également la voix de cet homme bavard, ricaneur, qui devient le visible[44][44] Gilles Deleuze, Cinéma 2. L’image-temps, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1985, p. 303., jusque dans ses intonations (un ton plus feutré signale qu’il s’est approché de son interlocuteur). Le cinéma – par le mouvement (le changement des états), par la parole -, a donc été le premier « site de l’homme invisible[55][55] Gérard Legrand, « Le cinéma comme site de l’homme invisible », Jacques Aumont (dir.), L’Invention de la figure humaine. Le cinéma : l’humain et l’inhumain, Paris, Cinémathèque française/Musée du cinéma, coll. « Conférences du Collège d’histoire de l’art cinématographique », 1995, p. 141-161. ».

§ 5

Mais il paraît également évident que Whale a souhaité éviter trop de visibilité : l’un des aspects les plus convaincants de son film étant, par exemple, l’absence du sensationnaliste, et toujours déjà cliché, épisode de la transformation, auquel d’autres adaptations ne pourront s’empêcher de s’adonner abusivement et qui vient plus d’une pollution stevensonienne de L’Étrange Cas du Dr. Jekyll et de M. Hyde que de Wells (même si son roman en rend compte par analepse : peu convaincante, d’ailleurs, le pseudo-réalisme scientifique des explications embryonnaires – dont tout un cinéma d’anticipation fera son miel – ratant son but ; par vocation sans doute : ce n’est que dans la fiction, et non dans la science, qu’une justification de cette sorte peut prétendre valoir, d’autant plus quand elle est rapportée, comme ici, par un personnage qui appartient à la fable, en l’occurrence Griffin lui-même, et non par un narrateur non impliqué se tenant en dehors du cadre fictionnel strict). Les trucages servent donc aussi ici une retenue. On doit admettre qu’ils y sont aidés, quoi que le cinéaste ait pu in fine en avoir, par les contraintes économiques, ce genre de trucages coûtant à l’époque très cher : un infléchissement esthétique, sans doute ici complètement involontaire, vient également de tels critères.

Cette situation paradoxale entre, disons, sur-visibilité et sous-visibilité épouse exactement la condition existentielle problématique d’un homme invisible, telle que Griffin la formule lui-même dans le film (au moins pour le second point, le premier ne semble pas le troubler) : il voit tout le temps puisqu’il ne peut fermer que des paupières transparentes, comment dormir ? – mais en même temps il ne voit même pas les pieds qu’il est censé poser devant lui, et donc comment marcher ?

Je m’inscris en désaccord avec une autre affirmation de Gérard Legrand : « L’homme invisible, au cours d’un film, ne peut jamais l’être tout à fait (cela n’aurait pas de sens)[66][66] Legrand, « Le cinéma comme site de l’homme invisible », op. cit., p. 147.. » D’abord parce qu’elle est factuellement fausse.

En sus des plans dont le précédent paragraphe a parlé, il en existe d’autres – de la seconde espèce annoncée tout à l’heure – dans lesquels l’homme invisible est expressément invisible, sans que rien ne vienne désigner la présence de son corps, pas même l’adresse d’un autre personnage ou qui l’écouterait parler, plans développant donc, à l’inverse des premiers, divers éléments de suspension concernant sa localisation : quand il se présente chez son ancien collègue, au moment, par exemple, où celui-ci prend un pyjama dans un placard, en haut de l’escalier ; ou, plus tard, se tenant derrière un inspecteur avant de lui lancer son encrier au visage ; lorsque Kemp ouvre la fenêtre de son bureau cependant que les policiers encerclent sa maison, et ainsi de suite. On y peut même tout à fait ignorer qu’il est là : ce sont les images postérieures qui nous apprendront qu’il avait été là (c’est un procédé de surprise récurrent). On pourrait, en effet, objecter qu’il n’y a pas de sens à isoler ces plans du mouvement des images et à les traiter, plus ou moins, comme des photographies muettes : je répondrais que c’est sans doute vrai, mais que cela revient aussi à rater un phénomène induit du film pour le moins insolite. En revanche, il est tout à fait juste que de tels plans ne sont appréciables que parce qu’ils viennent après, voire avant, les premiers (où l’homme invisible est indirectement visible) – le mouvement propre au cinéma est donc sauf – et que parce que la parole, parfois mais pas toujours (ce n’est pas le cas dans le plan cité plus haut), annonce ce qui ne se donne nullement à voir ni directement ni indirectement. Les trucages du film vont y conduire, par prolongement de leur action dans les plans « à visibilité », moins à une quelconque enchère sur la vue qu’à une jachère de la vision.

Dans ces scènes-là, le corps invisible se fait visuel par des chuintements de l’appareil de prise de vues : par l’obsession de l’objectif de la caméra à rester, comme par un savoir ésotérique, rivé sur un espace apparemment vide, mais où, par cette insistance qui sinon viendrait rompre la règle élémentaire de la continuité narrative, nous prévoyons qu’un événement va se produire, que cet espace n’est pas inoccupé ; par les panoramiques et les travellings venant relayer des mouvements inassignables dans le cadre, les rapportant sur le cadre lui-même (quelque chose bouge…). La visibilité, impropre à figurer l’homme invisible tel quel, avertit en même temps des possibilités propres au cinéma (par rapport à la peinture : enregistrement du changement, alternance des plans). On mesure la différence qu’il peut y avoir entre le cinéma et la photographie spirite (William Mumler, baron von Schrenck-Notzing) qui, par son immobilité, est contrainte par la visibilité, et la visibilité seulement : ombres blanches, silhouettes floutées, et autres matérialisations de défunts diverses et variées. Mais, dans le film, les effets spéciaux de la visibilité indirecte de Griffin ne se contentent pas d’œuvrer dans tel ou tel plan où ils exercent leur prérogatives mais également, par inertie, ils modulent d’autres modalités esthétiques de figuration dans les plans « sur » l’homme invisible où ils n’interviennent pas ou plus. En effet, il est évident que si ces trucages sur les objets n’existaient pas par ailleurs, la figuration de l’homme invisible pour lui-même serait de bien moindre portée.

Nous tenons donc une idée intéressante : ce que visent les effets spéciaux, dans un film comme L’Homme invisible, c’est, a contrario de ce que l’on pourrait penser, une fois disparus de l’image, l’image d’une invisibilité.

§ 6

L’emploi de l’adjectif visuel, dans la remarque précédente, pour désigner cette « visible invisibilité » engage à préciser un point d’importance. La question implicite y était celle-ci : Pour autant qu’il ne peut, en tant que tel, se donner par la visibilité, pourrait-on inventer d’un corps invisible le regard qui saura le garder ?

Une réponse pourrait être d’appliquer au film des modes de pensée empruntées à la théorie de la figuration développée en plusieurs textes par Georges Didi-Huberman, s’inspirant de l’opérateur du figural mis en place par Jean-François Lyotard dans Discours, Figure (1971). La grille de regard serait alors la suivante : un déplacement du corps figuré (le figuratif) sur le corps figurant, accident d’images qui ne rime à rien, avec rien, plus expressif que signifiant, énergie différentiant et non structure appariant (la mimèsis), moins forme impressionnable qu’événement impressionnant que le tissu même du mouvement cinématographique sous-jacent (invisible par définition), outre toute ressemblance imprimée sur la pellicule puis projetée sur l’écran, engraverait inconsciemment en son sein comme un filigrane.

Didi-Huberman distingue, dans les puissances de l’image artistique, le visible, la composante figurative et mimétique de l’image, caractérisée par la reproduction d’objets déjà formés, du visuel (nom qu’il donne à un avatar du figural), cette autre composante dont la vocation ne serait pas de représenter ce qui est déjà connu par l’intermédiaire de la perception ordinaire mais de présentifier une nouveauté en regard de cette même perception. Le visuel est l’effondrement du visible, et de la vue phénoménale physiologique, dans l’image, par l’image, suivi de la levée du phénomène dans son apparaître désormais perçu non plus comme une chose déjà faite, une apparence toujours déjà là avant ma perception, spatiale et séparée des autres choses, s’exhibant soi-même à la vue dans sa barricade (la natura naturata, ou « figure figurée »), mais comme un flux, un jeu de forces, un événement temporel toujours se complétant, toujours en train de naître et brisant les catégories usuelles de la perception naturelle compartimentée, produit à travers l’image (la natura naturans, ou « figure figurante[77][77] Georges Didi-Huberman, Phasmes, Paris, Minuit, coll. « Paradoxe », 1998, p. 88. »). Le visuel n’est pas l’opposé du visible : la perception du visible conduit à la considération du visuel parce que l’attrait qu’exerce le visible dans l’image tient spécifiquement, pour le spectateur, dans le détail (qui reste figuratif) se présentant comme « un appât pour le regard » et invitant cet observateur à chercher quelque chose de différent (d’informe) de ce que l’image montre figurativement. Et quand la figurabilité remplace le figuratif, on se trouve alors « au bord de figurer », à « s’attendre à l’inattendu[88][88] Ibid., p. 54. », au virtuel qui pré-figure plus qu’il ne figure.

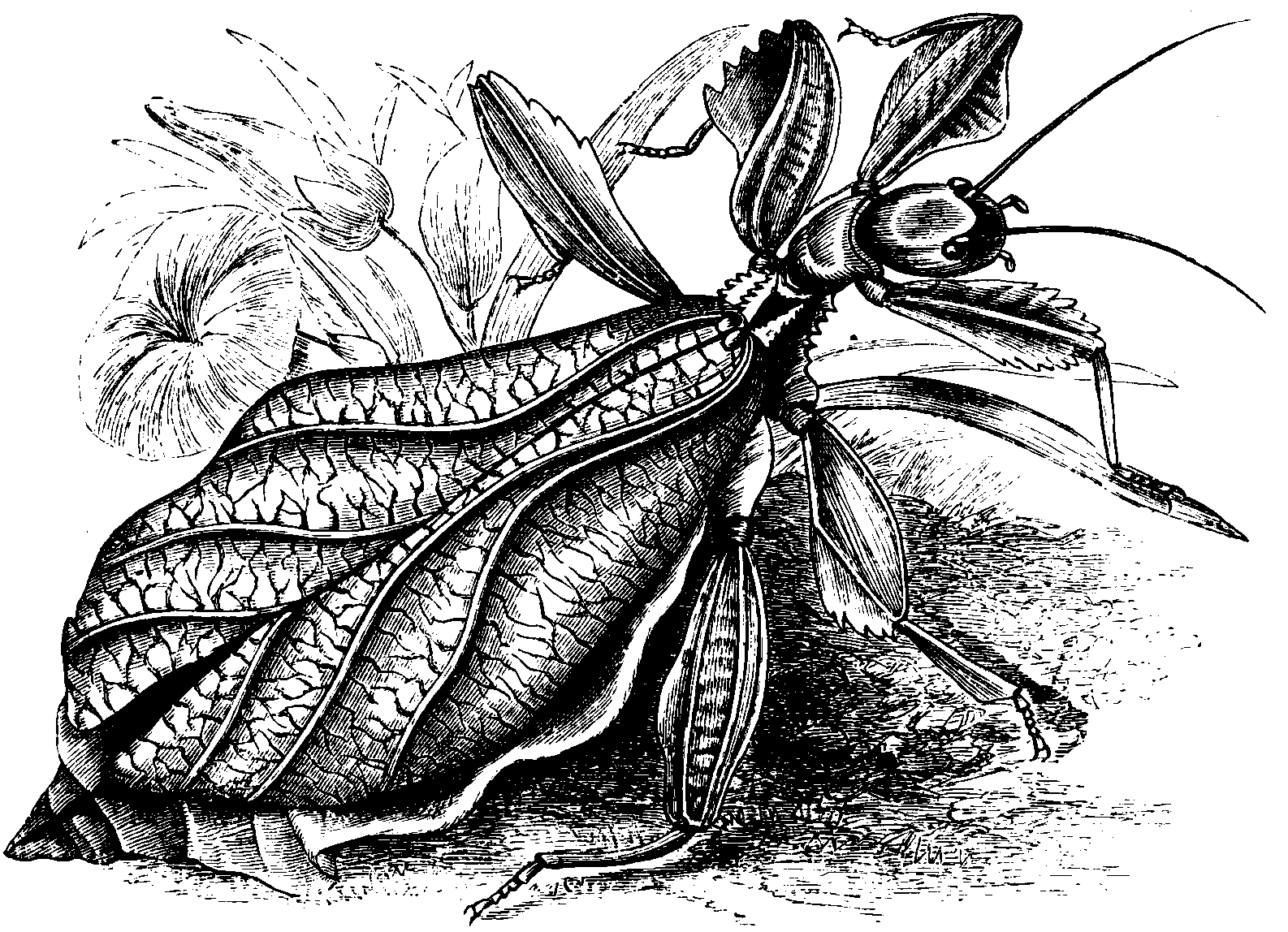

Griffin est un corps-décor (où est la forme qui saillit du fond ? où est le « champ phénoménal[99][99] Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1976 (1re éd. 1945), p. 64 notamment. Voir un objet, c’est le détacher d’un fond, d’un horizon, d’un agencement à partir duquel il fait sens (autre agencement, autre sens…) – fond et horizon qui ne sont pas thématisés pour eux-mêmes. Le sentir n’est possible que par une relative imperception du fond. Et aussi plus loin : « La vision est une pensée assujettie à un certain champ et c’est là ce qu’on appelle un sens » (p. 251). Or avec l’invisibilité de l’homme invisible, nous ne voyons que le fond et impercevons l’objet : que devient le champ phénoménal, quelle est la partie du cadre qui y correspond, etc. ? » ?) qui ressemble, sur le mode de l’effacement, aux Phasmatodea dont parle ailleurs Didi-Huberman, toujours : ces insectes qui n’ont « ni queue ni tête », que l’on ne parvient pas d’abord à différencier du milieu qu’ils habitent et qui paraissent réaliser la perfection de toute imitation au point, sitôt qu’ils sont vus, de pervertir le principe même de l’imitation en « dévorant [leur] modèle ». En effet, l’animal une fois repéré, on ne voit plus que lui, « il détruit, en le mangeant, cela même qu’il imite[1010][1010] Didi-Huberman, Phasmes, op. cit., p. 19, pour les trois citations. ». D’abord invisible, on finit par le chercher partout au point de voir, maintenant, des phasmes dans toutes les branches, alors qu’au départ nous n’avions vu que des branches y compris là où il n’y avait que des phasmes. Il en irait, ceteris paribus, de même de l’homme invisible, qu’on finit par essayer de localiser partout, dès qu’il n’y a pas de corps à voir, à la différence près qu’il sera toujours invisible en soi (le cinéaste joue notamment sur cette attente – entre satisfaction et déception – pour faire monter le suspense des scènes les plus anxiogènes). (En soi, l’invisibilité ne permet même pas de différencier une forme d’une autre, si nous n’en avons pas un quelconque savoir antérieur, et l’invisibilité d’un homme invisible est la même que celle d’un chien, d’une machine à écrire ou de rien du tout. Le « vide » sur l’écran ressemble parce qu’il ressemble à un « vide ».)

§ 7

Au-delà des difficultés spécifiques au concept de figural (ne doit-il pas, par exemple, faire structure malgré tout pour être reconnaissable ?), le modèle phasmatique ne semble guère pouvoir correspondre à ce qui est en jeu dans L’Homme invisible, mais rappelle plutôt ce que la peinture a pu produire en matière d’« hommes invisibles », ainsi chez Dalí la même année par ressort d’apparitions anamorphiques (comme aussi en 1940 dans Marché d’esclaves avec apparition du buste invisible de Voltaire), c’est-à-dire en jouant sur l’ambiguïté de la perception de la figure (Gestalt) et du fond, comme dans ces jeux où l’enfant doit découvrir l’animal caché dans le décor du dessin. (Est-ce hasard si Dalí fait justement remonter l’origine de la méthode baptisée « paranoïaque-critique » à l’époque où l’enfant avait aperçu en bord de mer des arbustes dont les feuilles paraissaient aptes à se mouvoir, voire carrément se déplacer, par elles-mêmes, événement qui « influença la cristallisation des images paranoïaques » par la « révélation du mimétisme[1111][1111] Salvador Dalí, La Vie secrète de Salvador Dalí, trad. Michel Déon, Paris, La Table Ronde, 1952, p. 87. » ?) Le figural, je ne sache pas qu’il soit finalement autre que la matière qui regimbe à une certaine structure imprimée par la forme et éclate par rapine iconique. Mais où trouver, dans les images de l’homme invisible en tant que tel, la moindre matière à voir (visible ou visuelle) ? Peut-être alors comprendrions-nous mieux ce qui se passe dans le film si nous en restions, d’une certaine manière, dans la perspective d’une figuration des plus traditionnelles et des plus codées, mais d’une autre manière, à une figuration écorchée, non signalétique, sans pour autant tomber dans le figural ou le minimal.

La solution du figural, même si je ne la retiendrai pas, impose l’idée décisive : le corps de l’homme invisible n’est pas, par la perception et la figuration, un corps qui, à la suite d’un accident, serait devenu invisible, ce qu’il est par le récit ; on ne peut pas arriver visuellement à l’invisibilité depuis une visibilité première déjà débrouillée du corps humain. Elle se situe d’emblée dans la rupture. À quoi ressemble un homme en tant qu’on ne le voit pas ? Figuraliser l’invisibilité de l’homme invisible ne pourra, dès lors, que tordre la nature indicielle de l’image pour une forme comprise comme une idea plutôt que comme une eidos, moins une surface enclose par un contour établi et unifiant plus ou moins fixé et linéaire qu’une série qualitative de forces impossibles à envisager. Aussi la question du corps invisible n’est pas posée derrière lui – le corps perdu dans la métamorphose d’avant le film – mais devant lui, en tant que ce corps invisible est la presqu’île de la figuration qui avance dans l’image au-devant de l’image. L’Homme invisible implique donc chez son spectateur une autre façon de voir : il existe, par exemple, une différence radicale entre un gros plan de l’homme invisible (où nous ne voyons que l’arrière-plan) et un plan large sur le décor (où nous ne voyons que l’arrière-plan).

§ 8

Qu’est-ce que l’homme invisible, en fin de compte, si ce n’est un nu artistique[1212][1212] Le roman, plus que le film, insiste sur les menaces pressant son corps nu, notamment le froid : « Plus j’y pensais, Kemp, et plus je comprenais quelle absurdité sans recours était un homme invisible, sous un climat froid et sale, dans une ville encombrée, civilisée » (H. G. Wells, L’Homme invisible, op. cit., p. 170). ? (J’en trouve confirmation, plus de trois ans après avoir publié mes premiers travaux sur cette question – mais avec une erreur – dans une note de bas de page d’un texte de Charles Tesson : ce qui me rassure sur mon intuition[1313][1313] Charles Tesson, Cahiers de notes sur… L’Homme , Paris, Association Les Enfants de cinéma, 1997, p. 29..) Ou plus exactement, corps mâle oblige, une académie ? Rapporter L’Homme invisible au genre du nu, y compris dans certains plans où des objets le rendent indirectement assignable – il suffit qu’il n’ait rien sur le corps (c’est alors un nu avec accessoire : bicyclette, flacon, cigarette…) –, c’est d’une certaine façon l’enfermer dans la figuration, non seulement la plus classique, mais la plus académique justement : la photographie n’a-t-elle pas renvoyé le corps du nu idéalisé de la peinture au pompier (voir chez Cabanel, Gervex ou Bouguereau), qui soudain n’a plus à voir avec la vérité de la peinture[1414][1414] François Jullien rappelle (De l’essence du nu, avec des photographies de Ralph Gibson, Paris, Seuil, coll. « Philosophie générale », 2000 p. 23 sqq), notamment après Panofsky, que la place idéalisante du nu en peinture pendant toute la période de l’Antiquité puis de l’humanisme occidental, ignorant les défauts du corps, rides, ongles rongés, cheveux blancs, doit se lire en parallèle avec la précellence du vrai idéel dans la quête philosophique (la nuda Veritas)., l’essence dénudée de l’image ? Mais, par ailleurs, ce nu whalien – que le soupçon protestant anglais réprouve et qu’il n’autorise, comme pour Reynolds, qu’en tant que l’artiste y exprime une beauté transcendante incontestable – n’est évidemment pas n’importe quel nu.

Depuis la théologie médiévale, la nudité, masculine ou féminine, s’articule en visibilité selon quatre économies symboliques distinctes : la nuditas naturalis, c’est-à-dire l’état physique animal de l’homme, la corporéité nue déficiente car l’homme n’a pas de fourrure comme les autres mammifères ; la nuditas temporalis, ou privation de biens terrestres, recherchée (renoncement spirituel) ou subie (pauvreté) ; la nuditas virtualis de l’innocence, préservée ou acquise par la confession (à laquelle appartient également la nudité originelle d’Adam et Ève, nus mais habillés du vêtement lumineux de la grâce, dont le péché les a dépouillés) ; la nuditas criminalis, synonyme de débauche, de vice et de corruption. Certaines nudités sont, par exemple, à cheval, en acte ou en puissance, sur plusieurs catégories : la nudité du baptême relève à la fois de la nuditas naturalis et de la nuditas virtualis, et quand il s’agit de baptiser une femme adulte ou adolescente, il faut bien veiller à ne pas souligner sa nuditas criminalis en allumant le désir chez l’officiant ou les témoins[1515][1515] Par exemple, G. Didi-Huberman, Ouvrir Vénus, Paris, Gallimard, coll. « Le Temps des images », 1999, p. 53. L’auteur renvoie en note à Henri Leclercq, « Nudité baptismale », in Rme Dom Fernand Cabrol et Dom H. Leclerq (dir.), Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, tome XII, partie 2, Paris, Letouzey et Ané, 1936, col. 1801-1805.. L’homme invisible participe des quatre : nuditas naturalis parce qu’il ne peut être invisible que s’il est nu ; nuditas temporalis car son invisibilité le met au ban de la société des hommes et le dépouille de sa position sociale ; nuditas virtualis, sa nudité redevenant chair visible quand il meurt en obtenant la paix, la réapparition de son épiderme et de sa pilosité est la manifestation performative de sa sérénité retrouvée ; nuditas criminalis car, avant cela, il met à profit son invisibilité (nuditas naturalis) pour commettre crimes et meurtres[1616][1616] Sa main inverse ici tout à fait la « main invisible » d’Adam Smith, qui se veut une main vertueuse, puisque modélisant un contexte libéral d’actions guidées par le seul intérêt personnel pouvant contribuer spontanément au bien de tous sans l’intervention d’une autorité supérieure : « En dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait le plus de valeur possible, il [l’individu] ne pense qu’à son propre gain ; en cela, comme dans beaucoup d’autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses intentions ; et ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus mal pour la société, que cette fin n’entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d’une manière bien plus efficace pour l’intérêt de la société, que s’il avait réellement pour but d’y travailler » (Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, IV, 2, tome II, trad. Germain Garnier, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1991, p. 42-43). Faut-il y voir une trace des opinions socialistes (puis plus tard pro-Lénine, bien qu’antimarxistes) de Wells ?.

Le cinéma manifeste, par ailleurs, mieux que la peinture une vérité supplémentaire du nu, c’est-à-dire par le mouvement, à savoir précisément ce qui est lui-même invisible dans l’image (on voit le mobile) : l’inachèvement. « La nudité n’est pas un état mais un événement. … Elle appartient au temps et à l’histoire et non à l’être et à la forme. […] Événement qui n’atteint jamais forme complète, forme qui ne se laisse jamais saisir intégralement dans son surgissement, la nudité est, à la lettre, infinie, elle ne finit jamais de survenir. Dans la mesure où sa nature fait toujours défaut, dans la mesure où elle n’est jamais que l’événement du défaut de la grâce, elle ne peut jamais satisfaire le regard à qui elle s’offre et qui continue avidement à la chercher alors même que la moindre parcelle de vêtement a été enlevée et que toutes les parties cachées ont été exhibées effrontément[1717][1717] Giorgio Agamben, Nudités, Paris, Rivages poche/Petite Bibliothèque, 2012, p. 92.. » L’invisibilité de notre nu actuel ne fait que le porter à l’exposant, sinon à l’exposition.

§ 9

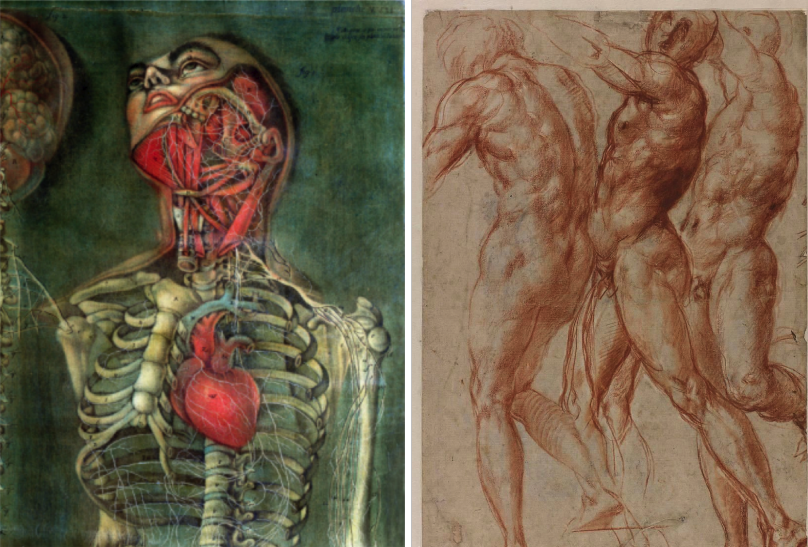

Nu intégral (même habillé, il ne porte pas de sous-vêtements, comme le montre la scène où il s’effeuille…), nu-esprit (il y a des effets de magie, d’action à distance, dans ses actes), nu de la totalité de la surface du corps (la peau) ; nu sans corps qui met au supplice le caractère indiciel de la reproduction photographique et détourne de la plus radicale des manières la censure moralisatrice, à un moment tournant de son histoire[1818][1818] Le fameux Code de Production, incorrectement appelé Code Hays, avait été voté en 1930 et allait commencer d’être appliqué dès l’année suivante, en 1934., prenant acte que la nudité, contrairement à la peinture, ne se peut feindre dans le cinéma analogique ; mais aussi au-delà de cette surface, nu de ce qui est déjà invisible à l’état ordinaire (muscles et boyaux) : l’invisibilité passe d’une incapacité de l’œil à une propriété constitutive de la chose. Là où les figures anatomiques sculptées ou peintes montrent leurs organes, leur peau extérieure n’est plus présente (ou sinon à côté dans certains ouvrages démontables) : par exemple dans les planches de Gautier d’Agoty dont le style – avec sans doute le plus récent programme hygiénique allemand d’un homme aux tissus transparents (1911 : Lingner, Spalteholz, 1930 : Tschakert) – inspirera le dernier plan du film, où Griffin redevient visible, et surtout dans certaines variantes ultérieures plus spectaculaires, la technologie numérique aidant (et servant une tout autre esthétique), quand il devient invisible[1919][1919] Comme Hollow Man de Paul Verhoeven (2000).. En revanche, seul l’homme invisible du cinéma se présente, simultanément comme un nu de l’extérieur et de l’intérieur du corps. Et à cela, nul trucage spécifique : sinon la perception visuelle elle-même comme truc. N’est-ce pas déjà le sens du geste fondateur toujours caché du nu pictural : « De même que lorsque nous faisons un personnage habillé il faut d’abord dessiner un nu que nous drapons ensuite de vêtements, de même en peignant un nu, il faut d’abord disposer les os et les muscles que tu recouvres légèrement de chair et de peau de façon que l’on comprenne sans difficulté où sont les muscles[2020][2020] Leon Battista Alberti, De la peinture, II, 36, trad. Jean Louis Schefer, Paris, Macula/Dédale, coll. « La Littérature artistique », 1992, p. 163. On connaît l’importance qu’ont eue historiquement les dissections anatomiques sur l’évolution de la représentation du nus et des académies (Léonard de Vinci, Michel-Ange, Rosso Fiorentino…).. »

Vérité du nu, retrouvé ici par un biais stupéfiant : « Les formes, les conventions et les poses artistiques ont travaillé métaphoriquement à fortifier le corps de la femme – à sceller ses orifices et à prévenir le sujet marginal de la transgression de la frontière séparant l’intérieur de l’extérieur du corps, le soi de l’espace de l’autre.[2121][2121] Lynda Nead, The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality, Londres, Routledge, 1992, p. 6. Je souligne. »

Et si nous le voyons ainsi : L’Homme invisible comme le premier gore movie de l’histoire du cinéma tout autant qu’il en annule la spécificité : tout est là, tout est à voir, mais rien n’est vu ? Ce nu est donc aussi l’évanouissement instantané du nu, l’authenticité du nu donnée dans son événementialité réflexive qui en fait la présence pure imprésentable, et non la représentation ni la présentation irreprésentable (le figural) : la mise à nu du nu, nu réinventé par le cinéma sous une forme saisissante l’empêchant de tomber dans le cliché où le développement de la peinture et de la sculpture l’aura sanctionné.

§ 10

Ce nu, à la fois excessif (de la peau, des viscères) et modeste (on n’y voit rien), prend la place du nu usuellement défini comme « image d’une figure humaine visible ne portant pas de vêtements ». Ce qui est mis à nu, comme un fil électrique peut l’être, c’est l’image elle-même.

La déclinaison du cache aboutit à ceci : l’homme invisible n’est pas dans l’image, il est l’enroulement de l’image sur elle-même. Il dépose tout contre la planéité de la surface de l’image, de l’image qui n’est que surface. Il est l’imageance de l’image. Face à la nudité invisible de cet homme, qui ne nous met jamais mal à l’aise (je ne peux pas le voir me retourner éventuellement mon regard et me surprendre à le scruter), qui nous regarde sans rien nous retourner, l’homme invisible est la pure réversibilité, l’équivalence entre le dedans et le dehors, le lointain et le proche (détricotant la critériologie de la perspective artificielle), un corps plat, un corps-image, non plus une image représentant (matériellement) un corps mais un corps se présentifiant formellement comme non distinct de son image.

Mues de la perception – Soties figuratives sur l’homme invisible, II.

Images : L'Homme invisible (James Whale, 1933) / L’Homme invisible (James Whale, 1933), affiche d’exploitation du film / L'Homme invisible / The Walking-Leaf Insect, illustration de On the Genesis of Species de St. George Mivart (1874) / L’Homme invisible (Salvador Dali, 1933) / Gorge et coeur (Jacques Gautier d’Agoty, 1745) et Trois études d’un homme nu (Pontormo, non daté).