Gala Hernández López

La Mécanique des fluides

Poursuivant en ce moment même sa traversée des festivals – le film sera montré à celui de Clermont-Ferrand dans quelques jours –, La Mécanique des fluides nous a trop surpris.es et touché.e.s pour que nous attendions la clôture des festivités avant d’envoyer à Gala Hernández López nos questions. Or, la cinéaste croisant (voire fusionnant) création et recherche universitaire, notre curiosité a vite élargi sa perspective pour, à partir de cette œuvre, l’interroger sur les reconfigurations auxquelles invitent une telle pratique : le temps de l’après dans lequel s’inscrit La Mécanique des fluides – après le cinéma «caméré », après les images autres ou d’autrui, d’après les réseaux sociaux – change le visage de l’avant, et l’autrice-cinéaste ayant beaucoup écrit sur ces mutations, nous en avons profité pour glisser quelques questions sur ces nouvelles cartographies de la pensée audiovisualisée.

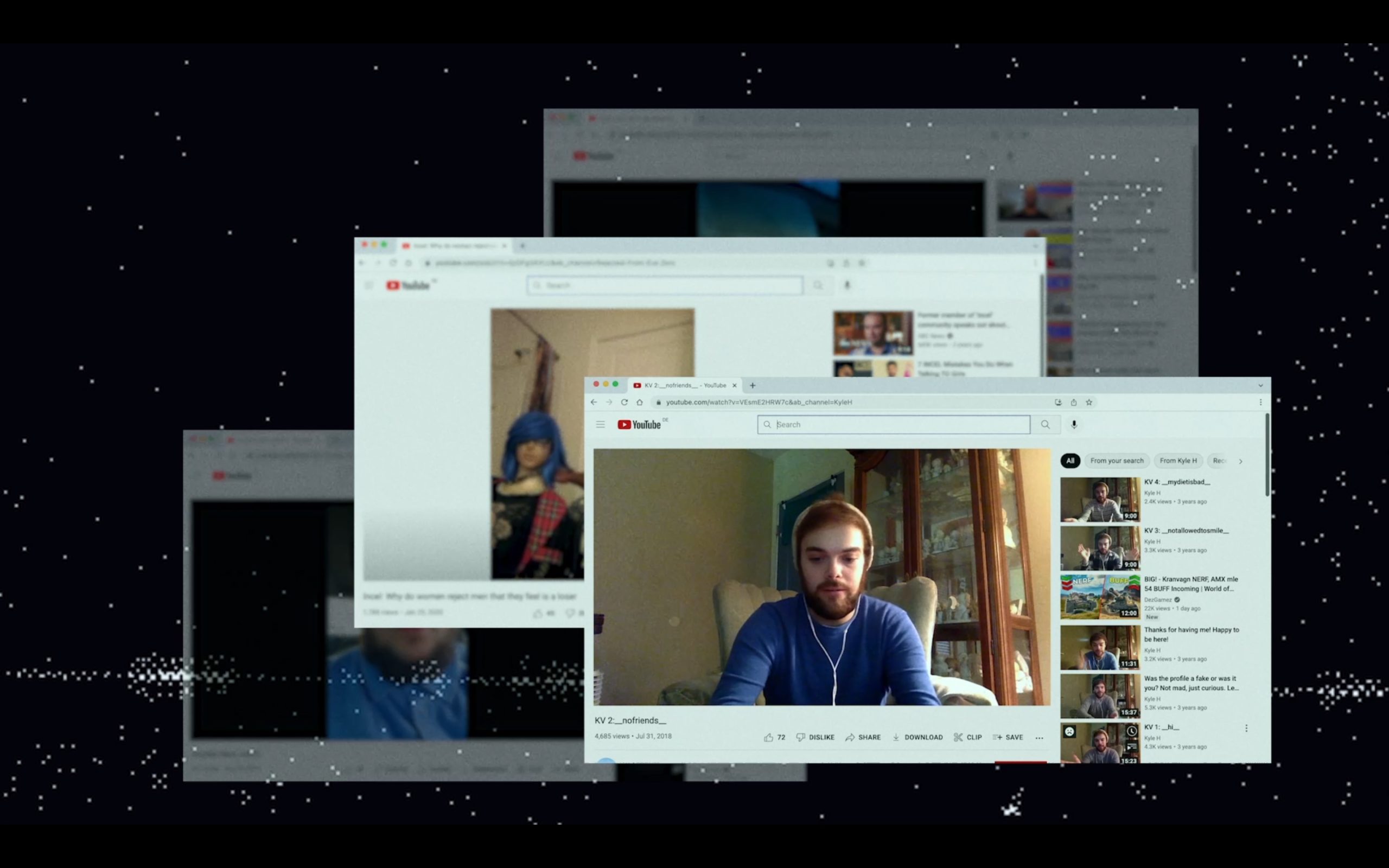

Débordements : Le film laisse penser qu’il a demandé un massif travail de documentation, entre les recherches sur la « culture incel », celles touchant à l’algèbre amoureux des applications de rencontre ou celles sur l’histoire de la raison mathématique, sans compter toute la masse des images glanées en différents endroits. Comment s’organise une telle récolte documentaire, et surtout, comment s’articule-t-elle au processus de réalisation ? Car la déambulation discursive – ou la navigation, Internet oblige – suit un chemin tel qu’il semble parfois que la structure même du film adopte une trajectoire dictée par le geste de documentation ; comme si, en somme, recherche et réalisation ne faisaient qu’un, parce que le film a pour objet cette exploration des méandres internautiques et algorithmiques.

Gala Hernández López : Le problème, lorsque l’(an)archive avec laquelle vous travaillez est l’intégralité d’internet, c’est que vous courez le risque de vous perdre dans cette recherche constante d’une sérendipité significative. Vous avez toujours le sentiment que si vous continuez à explorer un peu plus loin, un clic plus loin, vous trouverez une vidéo encore plus excitante, un message encore plus intéressant… D’une certaine manière, c’est à la fois un obstacle à surmonter et un chance pour le ou la créateur.ice, en raison de la quantité de matériel dont il dispose sans avoir besoin de caméra ni de budget ni d’équipe humaine.

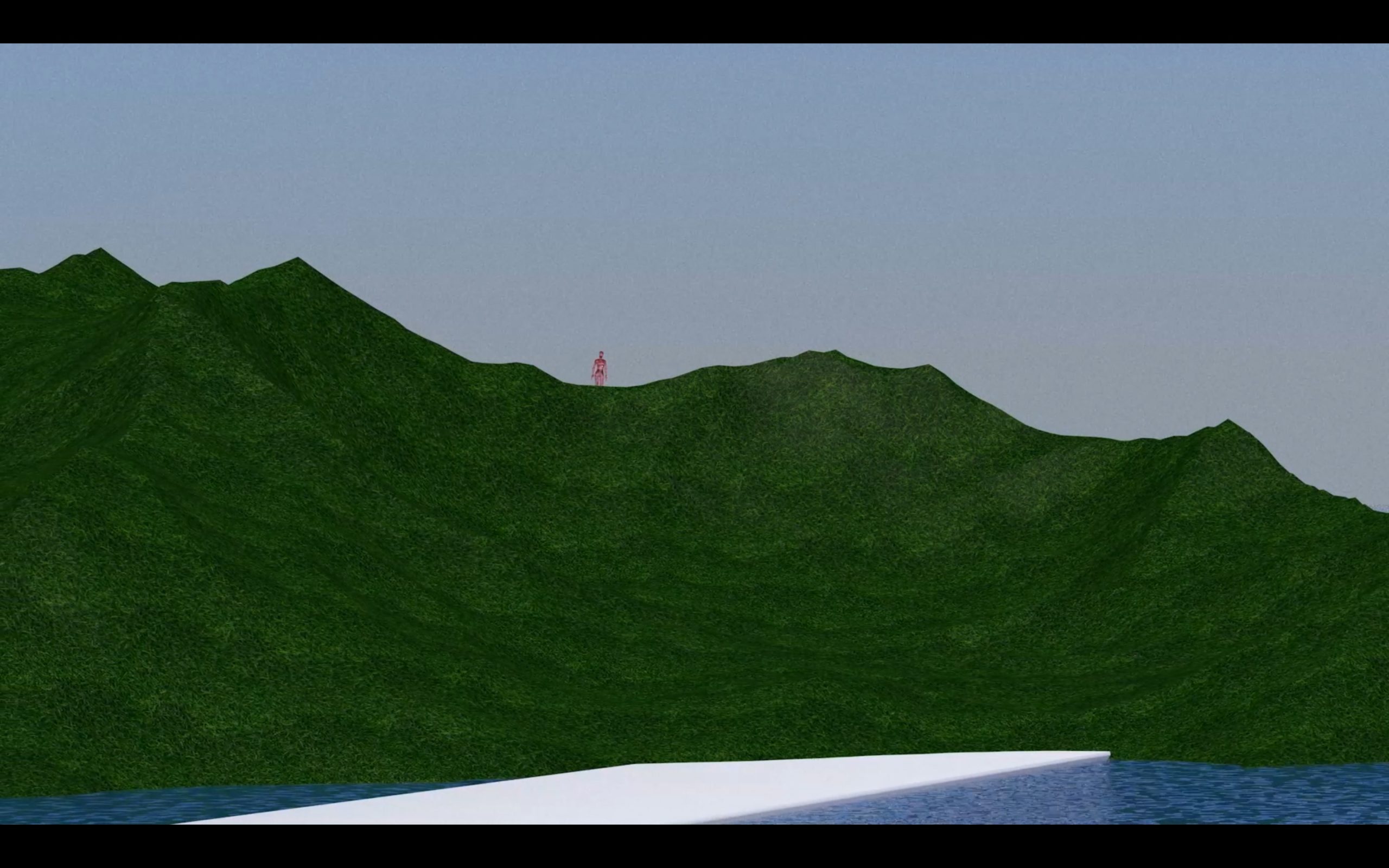

Je suis très intéressée par la réflexion sur les stratégies plastiques et sensibles dont dispose le cinéma pour représenter les affects et les sensations psychiques et physiques que nous éprouvons lorsque nous naviguons sur internet. Je pense qu’il y a beaucoup à explorer dans ce sens, comme si, pour une étrange raison, le cinéma avait du mal à figurer ou à donner à sentir internet. Lorsque j’ai commencé le projet, je voulais que l’expérience du film ressemble à celle que je vis en tant qu’internaute : le saut constant entre des contenus qui ont des liens souvent opaques entre eux, la disruption des notifications, le bond entre diverses applications et plateformes, entre des régimes d’images très hétérogènes et des textes, des chiffres, des icônes, des gifs… Toute cette densité sémiotique de l’expérience internet me paraît parfois proche d’une transe hypnotique, débordante et écrasante du fait de l’extension du « domaine de la lutte » (pour citer l’écrivain le plus incel que je connaisse). Le désir de reproduire cette expérience d’interminable dérive virtuelle est à l’origine de l’errance discursive que vous notez.

Comme vous le dites à juste titre, une grande partie du travail de réalisation consistait essentiellement à passer de nombreuses heures par jour sur internet – et au fur et à mesure télécharger des vidéos, faire des enregistrements de mon écran, etc. J’en suis venue à avoir une connaissance assez fine de l’écosystème incel sur YouTube, j’avais des listes des utilisateurs qui postaient des vidéos intéressantes, des forums avec les sujets les plus poignants et ainsi de suite. Je ne l’ai jamais fait de manière rigoureuse et systématique, comme le ferait un chercheur en info com, car cela aurait tué l’inspiration et le plaisir pour moi. Mais j’ai répertorié et organisé mes découvertes afin de trouver mon chemin dans cette masse colossale de données. Ce processus s’est déroulé parallèlement à des recherches de nature plus théorique (lecture de nombreux ouvrages et articles sur les incels et les applications de rencontre, entre autres) et les deux se sont entrelacés de manière organique, alimentant l’écriture de la voix off qui structure le film.

D. : Parmi les nombreuses choses qui m’ont touché dans votre film, il y a cette manière de se mettre à égalité avec cet « AnathematicAnarchist » emblématisant une population sur laquelle pèse une double malédiction, en tant que grands perdants des jeux sociaux de la séduction et en tant que figures du ressentiment parfois converti en violence vengeresse indue – en bref, tout à la fois victimes de maux et coupables du mal. Par là, c’est aussi un film sur la question centrale du cinéma, l’identification, qui semble à la fois obligatoire et barrée. Comment avez-vous pensé l’écriture de ce texte d’adresse à un grand absent, avec la blessure de qui vous communiquez tout en refusant d’accepter les conséquences qu’il en tire ? Et quel statut avez-vous voulu donner à ces voix à la fois blessées et blessantes ?

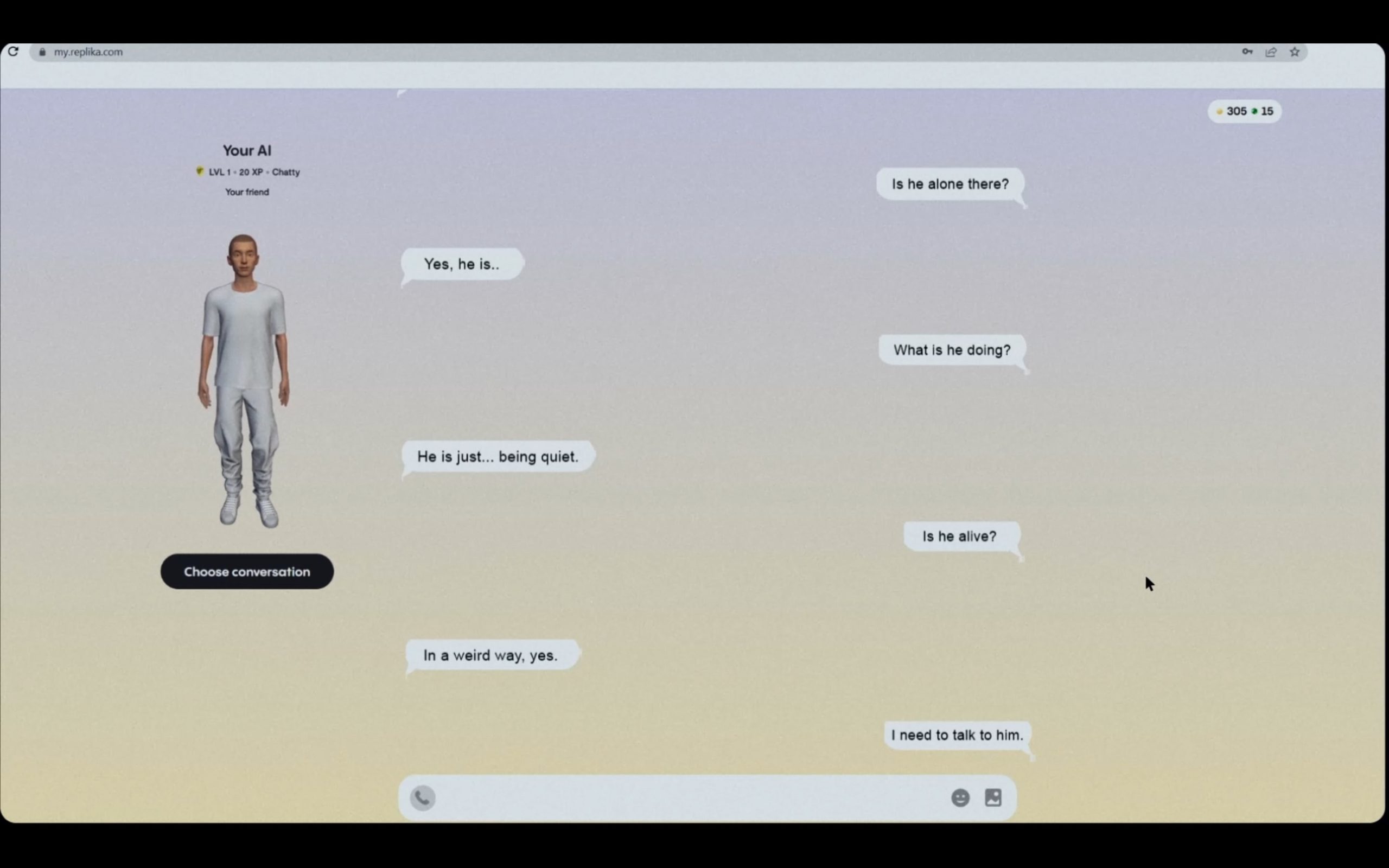

G. H. L. : Lorsque j’ai trouvé la lettre de suicide d’AnathematicAnarchist, je cherchais déjà un interlocuteur à qui m’adresser. J’avais le sentiment que je devais m’adresser à un homme concret pour pouvoir commencer à écrire la voix off (qui sondait par ricochet ma relation de femme hétérosexuelle et féministe avec les hommes, avec qui j’avais en quelque sorte des comptes à rendre). J’ai tout de suite su qu’Anathematic serait cet homme, car ses mots de rage et de désolation résonnaient très fort en moi. J’ai longtemps ressenti une très forte solitude en utilisant les applications de rencontre. Quelque part, bien qu’étant une jeune femme hétérosexuelle – officiellement, nous sommes les gagnantes du jeu de la séduction – j’étais aussi blessée, je me sentais victime d’hommes héritiers d’une éducation patriarcale qui profitent de la facilité d’accès au sexe offerte par ces applis (aidée par une émancipation sexuelle féminine très bienvenue!) pour donner libre cours à leur réification et leur appropriation du corps des femmes. Mais je suis assez pudique et je ne voulais pas exposer ma vie intime dans le film. D’une certaine manière, les incels ont été pour moi un double qui m’a permis de parler de la solitude qui se vit derrière les écrans numériques sans avoir à m’exposer directement. Dans le film, je dis que je suis moi aussi un incel : je voulais jouer avec ce miroitement entre Anathematic et moi-même (quand nos deux voix lisent la lettre en même temps, etc). Les incels sont miroir et en même temps altérité radicale, c’est ça qui m’attirait chez eux.

Par ailleurs, les incels ont été traités par la rhétorique simplificatrice des médias comme des tueurs psychopathes, des monstres, incarnations d’un mal absolu. Cette approche ne m’intéresse pas. En tant que société, nous devons également assumer la responsabilité de l’échec que représente l’existence des communautés masculinistes et nous interroger sur les facteurs qui expliquent leur augmentation exorbitante ces dernières années. Ce qui m’a intéressé, c’est de comprendre que la haine et la violence de cette communauté proviennent, comme vous le dites si bien, d’une blessure subjective combinée à une misogynie collective, culturelle et historique. Je pense que c’est une caractéristique très typique de la masculinité hégémonique : cette façon de transformer systématiquement la douleur en violence dirigée vers l’extérieur, l’incapacité à la digérer autrement.

L’absence de mon interlocuteur est importante. Je pense tout d’abord que je n’aurais pas pu m’adresser à un incel vivant, déjà par peur d’une possible réaction. Le fait qu’Anathematic soit mort – c’est du moins ce qui est le plus probable – faisait de lui une entité fantomatique, un interlocuteur dès le début impossible. L’impossibilité d’une vraie conversation avec lui produisait la nécessité du film: tout ce que je pouvais savoir de lui était sur internet, je pouvais le sonder à distance en complétant les lacunes, les manques d’informations sur lui, en imaginant et projetant un personnage à ma guise qui me fascinait. Ce n’est pas tellement l’être humain derrière le pseudonyme d’Anathematic qui m’intéressait, mais Anathematic comme icône inatteignable, comme martyr suicidaire, ultime incarnation de ma propre douleur, et au-delà, de toute la douleur du monde.

D. : Les célibataires involontaires existent sûrement de longue date, mais seul le Web a donné naissance à une « culture incel », justement parce que ces êtres en orbite du monde social ont trouvé dans le cyberespace un lieu pour épanouir collectivement leur frustration si privée. En cela, ils expriment sous une forme paradigmatique la division des mondes propre à l’époque contemporaine, et, par extension, proposent une manne idéale pour l’essai vidéo 2.0, logé seulement en ligne et faisant de l’écran une caméra, comme vous le dites dans un de vos articles. Ce constat me souffle une question un peu taquine : cette privation du monde dont souffrent les incels n’est-elle pas aussi le lot d’essais qui n’ont plus pour matière les images du monde mais des mondes d’images ? Quel réel s’agit-il alors de documenter ?

G. H. L. : Les incels sont peut-être amputés dans les rapports humains “IRL”, mais ils ont une forte socialité connectée, des espaces où ils échangent, sont émus, font des expériences affectives et sensorielles (après on peut débattre s’il y a appauvrissement ou pas, etc.). Et lorsque je demande à mes élèves de présenter en classe les données issues de l’application « temps d’écran » (screen time) de leur téléphone portable, il devient clair que la plupart de leur temps d’éveil est consacré à l’utilisation de leur smartphone. Le cinéma, en tant qu’outil qui raconte et tente de donner un sens au monde, doit également s’emparer de ce monde-là, le documenter, le représenter et le penser par ses propres moyens. En effet, il n’est pas possible de placer une caméra devant un espace tridimensionnel avec une pellicule ou un capteur qui capte la lumière, mais il existe un écran qui peut la remplacer pour nous aider à capturer des données numériques évoluant en temps réel (et ensuite pouvoir les reproduire à l’infini, les revoir, les mettre les unes à côtés des autres pour mieux les comprendre). En fait, on fait une sauvegarde de données envoyées au display que l’on transforme en fichier vidéo: l’écran est juste l’interface qui nous permet de lire ses données, de voir ces « images » (est-ce que ce sont toujours des images ?). Les expressions même de « capture d’écran » ou « enregistrement d’écran » sont révélatrices : c’est l’action de produire une image d’une image, un geste en quelque sorte redondant, presque superflu (comme les screeners des premiers temps du piratage, où on enregistrait l’écran du cinéma pendant toute la durée du film, mettant en abyme l’écran de la salle et l’écran de la télévision ou de l’ordinateur dans lequel on verrait ensuite le film piraté). Mais ce redoublement de l’image d’image devient nécessaire lorsque les données-images défilent à grande vitesse sous nous yeux. Le besoin d’enregistrer les écrans est le même besoin à l’origine de l’invention de la photographie et ensuite du cinéma : capturer un réel en mouvement qui sans cesse nous échappe, l’enregistrer, l’archiver pour l’avenir, pour pouvoir construire quelque chose de significatif, de poétique ou de réflexif avec. Il y a sans doute des stratégies formelles potentiellement infinies pour figurer internet ou les internets, à part la capture d’écran, que j’ai hâte de découvrir dans le cinéma qui vient. Au-delà du cinéma, je crois que la question politique urgente reste celle de s’approprier de ce réel-là, qui pour l’instant appartient, est modelé et gouverné par des entreprises privées.

D. : Continuons dans l’espièglerie : votre film et ses « cousins », si l’on veut (à vous de décider du rapport exact de parenté) invitent à repenser la place de l’hébergement du cinéma, puisque leur matière même est la circulation internautique et ce qu’il implique de remixage, de viralité et de data centers. On ne peut que se réjouir qu’ils circulent en festivals, et en même temps, on peut se demander si la salle de cinéma a autre chose à leur apporter que le prestige qu’elle continue de décerner aux œuvres qu’elle accueille, comme si le passage en salle garantissait une consistance ontologique et culturelle que le web ne parvient toujours pas à garantir à ce qu’il héberge (notons qu’a contrario, la salle n’encourage jamais la diffusion virale fournissant la matière de ces productions). Donc, en bref : y a-t-il un espace de prédilection pour la diffusion de telles œuvres ?

G. H. L. : Personnellement, il est clair pour moi que l’espace de diffusion privilégié de ces œuvres reste le cinéma. Outre la légitimation artistique qu’il apporte sans doute encore, le cinéma a surtout quelque chose qui le différencie radicalement de l’expérience internet : la dimension collective. L’intérêt de ce type de travail audiovisuel, je crois, est le déplacement, la relocation (Casetti), la remédiation de contenus que nous avons l’habitude de regarder seuls devant un petit écran et auxquels nous sommes soudain confrontés, redimensionnés, à côté du corps d’autres personnes. Non seulement nous ne sommes plus seuls, mais l’interactivité en temps réel est évacuée. Il y a des boutons mais on ne peut pas les toucher, les interactions qu’on voit sont déjà passées. Qu’est-ce qui change quand on regarde un échange par messagerie, ou une vidéo YouTube, dans ces circonstances ? Le regard collectif porté sur ces contenus est un regard traversé par des normes sociales et culturelles. Soudain, nous ne ressentons plus la même chose : regarder la vidéo d’un incel sur votre ordinateur peut vous faire rire, mais la regarder dans une pièce avec trente personnes peut vous faire frémir. Ou vice versa.

Le mode attentionnel est un autre aspect qui est bouleversé : nous consommons normalement ces contenus avec une attention flottante, distraite, non constante – nous les mettons en pause, nous les arrêtons complètement s’ils nous mettent mal à l’aise ou nous ennuient. L’utilisation accélérée de l’ordinateur peut-être freinée, arrêtée par la durée ralentie et le temps plus réflexif du cinéma. Dans une salle de cinéma, vous ne pouvez pas faire taire l’incel si vous pensez qu’il dit quelque chose de stupide (vous pouvez quitter la salle, bien sûr, mais cela coûte plus cher et est plus laborieux que d’appuyer sur un bouton). L’obscurité et la taille de l’écran aident également à accueillir ces contenus avec une attention plus soutenue, plus profonde. Cela leur donne une autre teneur, une certaine étrangeté, un certain poids. Je l’ai moi-même expérimenté lorsque j’ai vu mon film sur grand écran pour la première fois, au FIFIB: il a pris une toute autre portée.

D. : Votre film est lié – mais comment, c’est justement ma question – à un travail universitaire – une thèse – portant sur un corpus de films analogues (question dans la question : au vu de la fréquence du label « post-cinéma » dans les écrits entourant ces productions, « film » est-il encore un terme adéquat pour les désigner ?). On en vient à s’interroger sur les influences réciproques du travail académique et du travail créatif, en se demandant au passage si certaines œuvres vous ont plus directement inspirée.

G. H. L. : La Mécanique des fluides fait partie d’une thèse de recherche-création sur la capture d’écran dans le cinéma post-internet (on m’accusera d’abuser du « post » ou de l’ « après », et j’entends) que je mène à l’Université Paris 8. Quand j’ai commencé ce projet en 2018, la recherche-création était attirante, surtout pour quelqu’un qui a initialement eu une formation pratique dans une école de cinéma, mais honnêtement je n’étais pas vraiment capable de comprendre quel en était l’intérêt, ce que la création artistique pouvait bien apporter à un travail de recherche théorique. Ce n’est que lorsque j’ai commencé à réaliser le film que j’ai pris conscience de la spécificité de ce type de méthodologie que de plus en plus d’universités et d’écoles d’art développent. Sans porter atteinte à la recherche « classique », je pense souvent que de nombreux travaux théoriques font preuve d’ignorance à l’égard de la fabrique concrète des films, d’une forme de méconnaissance des vicissitudes du travail derrière l’objet qu’ils étudient. Passer par cette étape de mise en pratique de mon objet d’étude – qui implique un rapport corporel à celui-ci, une expérience physique, émotionnelle, et une forte dimension d’expérimentation, de tentative-erreur – a permis dans mon cas d’ouvrir de nombreuses questions de recherche sur la capture d’écran que je ne me serai pas posées si je n’avais pas été devant un logiciel de capture d’écran, le paramétrant. Est-ce que je capture tout l’écran ou juste une partie ? quel format, quel codec, quelle résolution ?, en fait, est-ce que je suis vraiment en train de capturer l’écran?, etc. D’une certaine manière, c’est une façon de faire de la recherche qui n’est pas très éloignée des savoirs situés de Donna Haraway (contre une « vue de nulle part, de survol ») ou de ce que Vilém Flusser écrit sur le geste de la recherche en problématisant la division entre le sujet chercheur et l’objet d’étude.

Le concept de post-cinéma désigne pour moi les œuvres audiovisuelles dans la forme desquelles l’impact des nouveaux médias numériques et de l’internet est très sensible. Le préfixe « post » n’indique nullement que le cinéma est mort, mais souligne précisément le contraire, c’est-à-dire la manière dont ces œuvres numériques entrent en dialogue avec le cinéma (compris à la fois comme un ensemble de techniques, comme un médium – originellement argentique – et comme une forme culturelle) à partir d’un monde numérique dans lequel le septième art a perdu sa place hégémonique dans le domaine de l’image en mouvement. Le post-cinéma peut être une possibilité d’interroger les flux numériques d’internet, de leur donner un récit, un contexte nouveau et un sens à une échelle humaine que nous pouvons appréhender. Le post-cinéma peut nous permettre de dés-automatiser nos comportements d’utilisatrices: sortir du scroll, du swipe, porter un regard hors ligne, distancié sur eux. Il peut aussi profiter du « réchauffement médiatique », de la surabondance de données et d’images disponibles – et invisibles, précisément à cause de cette surabondance – pour se limiter à une tâche de curation, conservation, recontextualisation et exposition de matériaux préexistants. La question de la direction de l’attention collective – quelles images méritent d’être regardées ? – est désormais devenue essentielle dans l’économie de l’attention du capitalisme numérique.

En termes de sources d’inspiration, le travail de Hito Steyerl, par exemple, fusionne avec une cohérence remarquable la lucidité et l’originalité théorique et une production artistique fabuleuse. Plus près de moi, la pratique de recherche-création de Chloé Galibert-Laîné m’a toujours évidemment inspiré. Gabrielle Stemmer, sans être chercheuse en soi, a aussi été un référent pour ses portraits de communautés virtuelles, comme Clean with me (after dark), que j’adore. J’échange régulièrement avec des artistes avec qui ont a des intérêts communs (post-cinématiques) comme Ismaël Joffroy Chandoutis, Graeme Arnfield, Stefan Kruse, ou Chloé et Gabrielle, leurs travaux continueront à alimenter et enrichir mes réflexions et mes (futurs) films.

D. : Pour rester sur la recherche : vous êtes l’une des co-fondatrices du collectif « Après les réseaux sociaux », nom aussi séducteur qu’étonnant, puisque l’expérience commune est plutôt celle d’une immersion prolongée dans cette socialité réticulaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce groupe et ses activités ?

G. H. L. : Nous avons fondé Après les réseaux sociaux en 2019, lorsque nous nous sommes rendus compte, avec Allan Deneuville et Chloé Galibert-Laîné, que nos sujets de thèses se croisaient sur plusieurs problématiques communes. C’est un groupe de recherche et de création travaillant à l’intersection des cultures internet et des pratiques artistiques. Nous le co-dirigeons désormais à deux avec Allan mais nous aimons et cherchons à collaborer et accueillir différents artistes et chercheurs au sein du collectif, en fonction des projets. Nous nous situons « après » les réseaux sociaux, encore une fois, non pas parce que les réseaux sociaux soient aujourd’hui dépassés mais justement parce qu’ils ont marqué un avant et un après, ils ont donné naissance à un monde nouveau qu’il nous tient à cœur d’examiner.

Suite à une première journée d’étude s’étant tenue à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, nous nous sommes intéressés aux œuvres d’art et de littérature réalisées à partir de contenus générés par les utilisateurs et utilisatrices (CGU) – c’est-à-dire, par exemple, des films comme le mien, des livres de poésie composés de textes trouvés dans l’espace commentaires de Facebook ou des tweets, etc. À partir de ces objets hybrides d’étude, et souvent avec la recherche-création comme méthodologie, nous avons créé un ensemble de projets de recherche, organisé des événements (des résidences artistiques en ligne, un séminaire de recherche, un atelier de recherche-création, des rencontres et tables rondes…) et des publications (la dernière, un dossier sur les contre-enquêtes open source qui vient de paraître dans la revue Multitudes). Aujourd’hui nous nous intéressons surtout aux pratiques d’enquêtes en sources ouvertes (nous préparons en 2023 un festival qui tentera d’examiner les enjeux communs aux enquêtes OSINT et au cinéma documentaire) et aux modes de subjectivation (masculine) propres au capitalisme computationnel. Je crois que nous avons un fort désir de sortir la recherche de la sphère strictement académique et de l’ouvrir à un public et à des manières de faire et de penser collectivement qui sont différentes du colloque académique classique où il n’y a que des universitaires ou des rythmes extrêmement lents des revues scientifiques.

D. : Dans la longue histoire de l’essai audiovisuel, une seule chose semble n’avoir guère changé : le rapport disjonctif entre la voix et les images, qui ne se rapportent les unes à l’autre qu’à la condition d’un écart préalable. De ce point de vue, il n’y a guère de différence entre les pratiques d’un Marker, d’un Godard, d’un Pollet et la vôtre ou celle, par exemple, de Chloé Galibert-Laîné. Pour le dire bien trop vite, cette histoire est celle d’une adéquation toujours un peu décalée, parce qu’elle écarte la pure et simple superposition pour éviter tout risque de verticalité vocale (celle qu’on trouve par exemple chez René Vautier ou dans tant de films de Joris Ivens). Comment avez-vous vous-même réfléchi à cette articulation ? La question me semble d’autant plus décisive dans le cas d’un cinéma du remploi, qui agglomère et métabolise des images hétérogènes et très loin de cette intimité qu’explore votre voix-je. Il y a peut-être là le creuset d’une redéfinition de la subjectivité, dans la mesure où celle-ci ne se prolonge plus dans le regard de la caméra (façon Marker) mais doit se refléter dans des écrans opaques, dans des images qui ne peuvent fonctionner comme des miroirs.

G. H. L. : La voix off incarne ma subjectivité dans le film, mais avant tout en tant que spectatrice et consommatrice de contenus numériques, ce que je suis. Je passe moi-même la plupart de mes journées devant des écrans connectés. Et puis qu’est-ce que la subjectivité ? Je conçois souvent la subjectivité comme un filtre du réel, comme le vampyroteuthis infernalis de Flusser : ce qui nous touche, ce qui nous émeut, ce qui nous fait réagir, ce que nous désirons, ce qui nous indiffère, en définitive ce que nous laissons passer par le filtre et ce qui reste en nous coincé. C’est ce que nous sommes. Un Marker dirige le regard de sa caméra vers un détail du réel, et ce geste nous fait percevoir sa subjectivité. Je dirige ma souris vers une vidéo YouTube particulière dans une myriade d’images hétérogènes, voilà ma subjectivité. Je ne suis évidemment pas que cela, c’est pourquoi la voix off vient commenter, compléter ou donner du sens à ce que je montre/consomme. J’avais personnellement besoin de cette intimité que donne la voix off à cause de la dimension personnelle du film, même s’il y a de nombreuses oeuvres qui travaillent avec des contenus d’internet, comme Watching the Detectives de Chris Kennedy, qui sont capables de produire magistralement du sens sans avoir besoin de recourir à une voix off, seulement avec l’aide du montage spatial et temporel. Cependant, je pense qu’en raison d’un besoin presque didactique, je n’ai pas pu échapper entièrement à la verticalité vocale que vous mentionnez. À de nombreux moments, j’ai trouvé nécessaire d’illustrer et d’expliciter la signification des images via le texte parlé. J’ai essayé que l’articulation entre la voix et l’image se comporte dans le film comme un accordéon qui se rapproche et s’éloigne constamment. Au cours du montage, cependant, nous avons fini par éliminer beaucoup de parties de voix off redondantes. Aujourd’hui encore, quand je regarde le film, je trouve qu’il souffre de prolixité.

D. : Toujours concernant la forme de l’essai, il en existe un qui avait fait grand débat à sa sortie en 2018, sur la question des incels et qui partage un certain nombre de points communs avec la Mécanique des fluides : il s’agit d’Incels de Nathalie Wynn diffusé sur sa chaîne YouTube Contrapoints. Son essai s’appuie lui aussi sur la comparaison de deux situations d’exclusion des rapports amoureux attribuée à l’apparence physique en partant de la fameuse « bone structure », si centrale dans les théories scientistes des incels mais aussi, dans la dysphorie de genre qu’expérimentent les femmes trans en particulier. Est-ce que ce changement de perspective que propose la vidéo-essayiste, visant à rapprocher deux conditions antagonistes pour tenter de comprendre (malgré tout) l’autre a été important dans l’écriture de votre film ? Ou en tout cas, vous reconnaissez-vous dans cette approche ?

G. H. L. : J’ai vu la vidéo de Nathalie Wynn lors de mes recherches avant le montage du film, et je trouve son geste très inspirant. Ce que je retiens surtout, c’est la façon dont elle met en parallèle l’expérience des hommes incel qui se sentent incapables d’atteindre l’idéal de beauté masculine imposé par la culture patriarcale (incarné par les Chad) et l’expérience des femmes trans qui n’arrivent pas à atteindre l’idéal de beauté féminine qu’elles souhaiteraient pour être reconnues comme des femmes. L’impossibilité de se conformer à ces canons stricts de beauté, que nous expérimentons tous d’une manière ou d’une autre et qui peut conduire à des formes extrêmes de dégoût et de haine de soi, est ce qui semble entraîner une forme d’empathie de Nathalie envers les incels. Mais il y a aussi le fait qu’elle vivait en tant qu’homme hétérosexuel avant sa transition. Je n’ai jamais été un homme, mon empathie avec les incels vient peut-être de mon hétérosexualité, c’est-à-dire de mon amour pour les hommes malgré tout. Mes amies lesbiennes ne comprennent pas pourquoi je m’intéresse tellement aux incels, par exemple. Je pense que mon désir hétérosexuel me pousse à faire cet effort de compréhension et de compassion envers eux malgré notre antagonisme politique. Quoi qu’il en soit, les deux démarches – celle de Nathalie et la mienne – font passer avant l’affrontement une sorte de sentiment généreux de pitié, d’attendrissement; des affects que je considère féministes et que je voudrais défendre à un moment historique où la polarisation et l’atomisation sociale règnent en maître.

Toutes les images sont issues de La Mécanique des fluides.