Métastases

Croissance cellulaire des images et film rival

I

En médecine, on appelle « métastases » les cellules qui se déplacent (methistemi) à partir d’une tumeur maligne primitive, par opposition aux bénignes qui ne peuvent grossir que sur place. Une tumeur est un amas de cellules anarchiques. Mais le mot metastasis signifie également – ce qui pourrait sembler paradoxal en regard de la prolifération impliquée par les cellules cancéreuses – l’arrêt (stasis) à côté (meta). La contradiction n’est qu’apparente : la tumeur cancéreuse change de place, déclive, migre, par les voies lymphatiques ou sanguines, pour s’immobiliser à côté et y opérer son travail de viciation de l’organisme par une ligne d’évolution disjointe de la bonne santé (par exemple : transformer les cellules d’un organe en celles d’un autre organe… puisque tout le code génétique est présent dans chaque cellule), avant de poursuivre encore un peu plus loin, et ainsi de suite, en se déplaçant latéralement comme les crabes et s’écartant toujours un peu plus du site primaire de son surgissement.

Récemment, Philippe Ragel a proposé de parler de stase, et même plus particulièrement de « cinéstase », pour désigner dans le récit filmique une suspension sans suspense, une « dépression narrative[11][11] Philippe Ragel, Le Film en suspens. La cinéstase, un essai de définition, Rennes, PUR, coll. « Le Spectaculaire », 2015, p. 14. », un « relâchement[22][22] Ibid., p. 13-14. ». En parlant à mon tour de métastase filmique au cinéma, j’invite à prolonger les choses sous un angle d’abord complémentaire à partir d’une remarque faite très tôt par l’auteur du Film en suspens : la cinéstase « n’a rien d’une rupture violente du récit ; elle accomplit son long processus de transformation[33][33] Ibid., p. 13. ». Tel que je le lis : le processus de transformation du récit, de la mise en forme du récit. La stase n’est pas un accident soudain, non plus que provisoire, mais peut donner tous les gages de la lente maladie, patiemment développée. Et ce, parfois – nous le rencontrerons – en se manifestant uniquement dans un autre film que celui où la tumeur est originairement apparue.

Mais parler de métastase revient également à proposer une approche cette fois-ci supplémentaire de la stase. Histologiquement parlant, la métastase est une stase différente de la stase ragélienne. Elle ne fait pas que suspendre le récit principal de l’organisme, avant qu’il finisse par reprendre, mais va imposer une autre formule physiologique, biochimique, anatomique, laquelle finit par détraquer ou menacer de détraquer (il y a des cancers curables) la configuration initiale en impliquant, dans l’individu vivant en question, un détournement de programme génétique. En déplaçant le paradigme dans l’esthétique du cinéma, nous obtiendrions ceci : sur un plan sensible, il existerait une manière d’envisager des moments de stase dans un même film pour en manifester moins les mises entre parenthèses ponctuelles qu’un trajet souterrain d’esthétique métastasique venant bouleverser ou inquiéter le corps principal du film. C’est ce que je propose d’appeler un film rival. On voit donc que la métastase n’en passe pas nécessairement par des moments de suspension, mais concerne potentiellement toute entrée en scène de logiques filmiques « anormales », c’est-à-dire autres que celle imposée par le cours dominant du film.

Il convient, avant d’en venir aux analyses qui constitueront l’essentiel de ce texte, de préciser ce que la métastase filmique n’est pas et de nettement la distinguer de la simple rupture de ton, qui est très fréquente au cinéma, comme l’alternance, dans un même film, des registres dramatique ou comique. De la même manière, le générique non photographique, par exemple, d’un film en prise de vues réelles ne relève pas de la métastase. La métastase s’accompagne d’un péril esthétique, le plus souvent non détecté – et non détectable – si l’on ne s’attache qu’à la forme maîtresse du film. Elle engage la mise au jour, par le théoricien, d’un projet figuratif antagoniste qui a précisément besoin de l’analyse pour devenir authentiquement observable grâce au diagnostic de certaines images en symptômes et en symptômes disséminés parfois dans tout le film ou apparaissant à des moments inattendus. D’où les questionnements précis qu’exigent leur repérage et leur identification. En ce sens, l’analyse filmique est bien le prolongement, sous une autre manière, de l’œuvre filmée. Dans la perspective métastasique, elle prend le film comme une « œuvre ouverte[44][44] On aura reconnu une célèbre formule d’Umberto Eco (L’Œuvre ouverte, trad. Chantal Roux de Bezieux, Seuil, coll. « Pierres vives », 1965). Ces réflexions pourraient également évoquer « l’œuvre à faire » telle qu’en a parlé Étienne Souriau. Je ne fais ici que lancer cette piste. » au sens où il n’est pas encore entièrement accompli – et ne le sera pas non plus après – tant que l’interprète qu’est l’analyste n’en a pas assuré une médiation de plus (qui ne prétend nullement être la dernière). Dans les films dont je vais parler tantôt, les métastases examinées vont les basculer ou les bousculer vers de tout autres films, ou à tout le moins des films qu’ils n’ont jamais cessé d’être, mais qui seraient sans cela restés récessifs, présents mais tapis en-deçà, sans effet apparent particulier, sinon sporadiquement, c’est-à-dire de manière décousue et incapable de pouvoir s’exprimer tels quels. La logique métastasique, qui incite à regarder à côté de la forme principale du film, nous invite à les regarder autrement. Elle nous invite à les réinventer. Ce qui est, après tout, le principal.

Il existe trois modalités principales de la métastase esthétique : formelle, filmique, théorique. Les trois vont crescendo et impliquent une relation en poupées russes. La suite de cet article en proposera un exemple à chaque fois. Le film rival s’inscrit également dans le prolongement de ce que j’appelle l’« éconologie » et que j’ai présenté dans mon ouvrage Cinéma et cristaux. Traité d’éconologie : sa lecture n’est évidemment pas indispensable, les informations utiles – et qui restent ici marginales – sont redonnées quand besoin est.

II

La métastase formelle – incidences

(Borzage)

Quand Marlène Dietrich quitte Josef von Sternberg après le four de La Femme et le pantin en 1935, elle signe un nouveau contrat avec la Paramount stipulant qu’elle devra tourner un film avec Ernst Lubitsch. Lubitsch, devenu producteur, ne peut finalement pas tenir sa place derrière la caméra, et Dietrich choisit son remplaçant : ce sera Frank Borzage. Le film s’intitule Désir. Elle y tient la vedette au côté de Gary Cooper, qui venait de jouer dans Sérénade à trois de Lubitsch et rempilerait en 1938 avec La Huitième Femme de Barbe-Bleue. Cooper – qui avait déjà tenu le rôle principal de L’Adieu aux armes (1932) pour Borzage – et Dietrich formaient déjà le couple vedette de Cœurs brûlés de Sternberg en 1930.

Le film, une réussite majeure de Borzage, porte paradoxalement (à première vue) de part en part la marque de son producteur exécutif. À quelques détails près – sur lesquels je reviendrai justement et qui font aussi toute la différence – il ne dépareillerait pas non plus dans la filmographie de l’auteur de Ninotchka. Rien d’étonnant à cela au premier abord, puisque le sujet est entièrement du choix de Lubitsch qui voulait revisiter un succès allemand de 1933, Les Beaux Jours d’Aranjuez de Johannes Meyer. C’est encore Lubitsch qui décide finalement de changer le titre du film de The Pearl Necklace en Desire : titre moins en accord avec l’intrigue objective (un vol de collier de perles) et plus porté sur le symbolisme sexuel.

Madeleine de Beaupré, séduisante voleuse, dérobe à Paris un collier de perles hors de prix et s’enfuit vers l’Espagne. Sur la route, elle rencontre un ingénieur de Détroit en vacances, Tom Bradley, et le retrouve un peu plus loin, au moment de franchir la frontière. Craignant d’être fouillée, elle glisse le collier dans la poche du touriste naïf. En terre espagnole, Madeleine entreprend la conquête de Tom afin de récupérer les perles. Elle volera sa voiture… mais sans avoir le collier resté dans la valise de Tom. À Saint-Sébastien, Tom la retrouve accompagnée d’un « prince » (en réalité son complice). Tous trois s’installent près d’Aranjuez. Le collier est repris, mais Madeleine tombe amoureuse de Tom, qui le lui rend bien. Madeleine finit par tout avouer à son fiancé. Débarrassé du « prince » Carlos et de « Tante Olga » (la troisième larronne), le couple rend le collier, obtient un non-lieu pour Madeleine, se marie et s’envole pour Détroit.

Un certain nombre d’historiens du cinéma, tel Herman G. Weinberg, attribuent à Lubitsch l’entière supervision du film[55][55] Herman G. Weinberg, Ernst Lubitsch. The Lubitsch Touch, éd. Pierre Lherminier, Paris, Ramsay, coll. « Ramsay Poche Cinéma », 1997, p. 146.. Hervé Dumont, quant à lui, rappelle que Lubitsch est intervenu une seule fois sur le tournage : pour filmer quelques nouvelles prises les 4 et 5 février 1936 afin d’améliorer la « fluidité du récit[66][66] Hervé Dumont Frank Borzage. Un romantique à Hollywood, Arles, Institut Lumière/Actes Sud, 2013, p. 465. ». Et si Lubitsch a participé activement à l’écriture du scénario (stade – on le sait – où l’essentiel de sa griffe s’élabore), la réalité est sans doute entre les deux et la réussite du film tient à la parfaite collaboration entre les deux hommes. Le personnage de Tom, un Américain ingénu au grand cœur, est entièrement une création de Borzage qui aimait mettre en scène des personnages pragmatiques, souvent un peu terre-à-terre (il n’est pas sans évoquer également le Longfellow Deeds que Cooper allait incarner pour Capra la même année). Au somptueux manteau de fourrure blanche que porte Madeleine au petit-déjeuner dans la campagne madrilène répond la robe de chambre fonctionnelle de Tom [Fig. 1]. Cette image, juste après leur première relation sexuelle délicieusement suggérée, offre un résumé visuel exact de la situation du film, entre les mondains de Lubitsch (L’Éventail de Lady Windermere, Paradis défendu, Haute Pègre) et les travailleurs modestes de Borzage (L’Heure suprême, Ceux de la zone).

Fig. 1 – Frank Borzage, Désir (Desire, 1936)

Une solution a minima a souvent été de distinguer dans le film deux parties : la première, plus enjouée et légère, enchaînent les gags dans le ton le plus lubitschien. Voici comment la décrit Hervé Dumont dans son ouvrage de référence sur Borzage paru en 1993 [Fig. 2] :

Tom présente avec véhémence ses revendications à son patron, la caméra recule, il parle à un siège vide ; d’un pas décidé, il va trouver son chef qui lui accorde d’entrée tout ce qu’il demande (congé en Espagne) en utilisant les mêmes termes. Dans la rue, les voitures de Tom et Madeleine « font connaissance » : l’ingénieur enfonce le pare-brise de la limousine derrière lui. La séductrice porte un ensemble blanc dans une voiture blanche (joaillier), un ensemble noir dans une auto noire (psychiatre). Tout le stratagème du vol avec ses confusions, les portes qui s’ouvrent et se ferment, les sous-entendus scabreux (le mari qui aurait échangé son pyjama contre une chemise de nuit), l’antagonisme sexuel suggéré par la chorégraphie des voitures (Tom se fait éclabousser, empoussiérer à chaque dépassement, il se venge en bloquant le klaxon de Madeleine)[77][77] Ibid., p. 467..…

Fig. 2 – Frank Borzage, Désir (Desire, 1936)

Tout cela, en effet, qui se poursuit pendant la première heure (jusqu’à ce que le collier soit intercepté par Carlos), ressemble à du Lubitsch tout craché : finesse des réparties, dialogues à double entente, coq-à-l’âne, litotes, immoralité, hôtels de luxe, arnaqueurs, paillettes et faux-semblants, etc. Cela étant, il est inadéquat de voir dans la seconde moitié du film un moment plus « borzagien » – même si c’est là que le film rival va sortir du bois. Incorrect, car cette section, lors de la maîtrise des malfaiteurs (qui reste hors champ), comporte l’une des plaisanteries les plus lubitschiennes du film, et à coup sûr l’une des plus drôles de la comédie américaine : Tom, qui vient de désarmer Carlos et d’envoyer voltiger son revolver dans le plat de poulet, se tourne vers le garçon de table en lui demandant de « rapporter le plat à la cuisine et de désarmer le ragoût [disarm the fricassee] ». Incorrect, car la résolution heureuse du film tient aussi au fait qu’« en 1935-1936 même un Lubitsch ne peut plus se permettre de braver le Code Hays avec les dénouements sarcastiques d’autrefois[88][88] Ibid., p. 471. ». Par ailleurs, dès la première partie les gros plans romantiques typiques du mélodrame borzagien sont bel et bien en place et désarment, quant à eux, les longues prises et le cynisme lubitschiens [Fig. 3][99][99] John Belton, The Hollywood Professionals. Howard Hawks, Frank Borzage, Edgar G. Ulmer, Londres, Tantivy Press, 1974, p. 76.. Et Dumont a raison de conclure que « l’expérience singulière de Desire va laisser des traces chez l’un comme chez l’autre ; des “idées lubitschiennes” sillonnent History Is Made at Night (Le destin se joue la nuit, 1937), et The Shop Around the Corner (Rendez-vous, 1940) de Lubitsch comporte plusieurs moments qui pourraient avoir été réalisés par Borzage[1010][1010] Dumont, Frank Borzage, op. cit., p. 467. ».

Fig. 3 – Frank Borzage, Désir (Desire, 1936)

Voilà ce que nous pouvons glaner dans les archives du film, les analyses des meilleurs spécialistes de Borzage et un premier repérage du film tel qu’on le voit. Il était également important de préciser ces points de fabrication du film pour ne pas rabattre le film rival sur un cas fréquent dans l’histoire du cinéma, notamment hollywoodien, et dont je n’ai pas encore parlé : les scènes tournées par un autre cinéaste. Comme par exemple – et pour en rester à Borzage – les deux seules scènes de guerre de sa filmographie, mises en boîte l’une par John Ford (L’Heure suprême), l’autre par Jean Negulesco (L’Adieu aux armes). Il ne s’agit pas là d’une expérience métastasique du film car rien, dans de telles scènes, ne vient affoler, même provisoirement, la forme dominante du film. On voit au mieux un décrochage, d’autres fois cela passe tout à fait inaperçu : mais rien là d’une excroissance tumorale.

En réalité, il semble malgré tout que, à regarder Désir d’un peu plus près, cette espèce de partage moitié-moitié entre les deux cinéastes, qui ne mange guère de pain cinématographique, n’est pas tout à fait ce que nous avons à l’écran. Mon hypothèse est la suivante : il existe, non pas un mode, mais deux modes contradictoires de l’intervention de l’esthétique borzagienne dans Désir. Le premier est celui que la doxa a consacré et que je viens de redire : nul besoin d’en rajouter. C’est l’intégration du style borzagien dans le film dominant au titre de la collaboration équilibrée entre Lubitsch et Borzage rappelée ci-dessus. Le second est, en revanche, tout autre : il concerne certains moments – concentrés sur trois scènes – où l’esthétique borzagienne intervient comme une tumeur métastasée du film dominant, et qui pourrait le pirater, le détourner, le muter vers autre chose. Quelque chose de différemment borzagien que ce que proposent les éléments borzagiens pleinement assumés et parfaitement visibles dans le film (gros plans, protagoniste masculin naïf).

Quelles sont ces scènes? Il s’agit des trois de la seconde partie entre le matin après la nuit que Madeleine et Tom ont passée ensemble – ils se sont avoués leur amour – et le repas du soir où se dénoue toute la situation (ce qui leur permettra de se marier). Ces saynètes – la médiane est la plus complexe du point de vue de l’entrée en scène des personnages, de la composition spatiale, etc. – représentent le temps global où leur attirance, une fois déclarée, est contrariée sur le mode mélodramatique cher à Borzage et qui a fait sa fortune pendant le muet (L’Heure suprême, L’Ange de la rue), mieux : ce sont les seules du film où le mélodrame borzagien – fugitivement, mais non sans un risque, couru par le film, de chavirement – montre le bout de son nez sur un ton plus catégorique que les quelques gros plans évoqués ci-avant.

La première des trois scènes montre Madeleine et Tom au petit-déjeuner savourant leur nouvel amour ; la deuxième fait apparaître Tante Olga, un personnage important sur lequel je vais revenir plus en détail, débarquée de Madrid avec Carlos ; quant à la troisième, elle concerne de nouveau Tom et Madeleine, cette fois-ci dans le chambre de Tom, lorsqu’ils s’avouent mutuellement s’être menti l’un à l’autre et que Madeleine confesse son activité d’aventurière. Ces moments sont les plus romantiques du film, les plus dénués d’ironie – de cette posture éthique et esthétique qui a largement contribué à faire de Borzage un cinéaste démodé et aujourd’hui désuet, mais qui est aussi la raison pour laquelle on peut le considérer, comme c’est mon cas, comme l’un des plus grands maîtres du cinéma hollywoodien. Quand Borzage filme l’amour, il le fait toujours en le sanctifiant, en le sanctuarisant, comme une sublimation. Et c’est en cela précisément qu’un certain nombre de plans ou de motifs esthétiques vont venir jouer ponctuellement, dans cette longue séquence, où deux amours sont avouées (entre Madeleine et Tom, dans le souvenir de Tante Olga), contre l’entente entre Lubitsch et Borzage dans le reste du film et créer des dissonances métastasiques.

Le moment-clé de toute cette séquence, dont je vais principalement parler, se situe à peu près au milieu, dans la deuxième scène, lorsque Tante Olga cherche à dissuader Madeleine de céder à son penchant pour Tom et de quitter l’organisation. Elle lui confie alors avoir elle-même été dans une situation similaire, plus jeune, quand, lors d’un séjour à l’hôpital, elle avait rencontré un séduisant docteur, qu’elle avait cependant quitté d’un instant à l’autre sans jamais revenir. Cette relation est évidemment pensée dans la logique narrative pour renforcer une ligne d’obstacle à l’amour de Madeleine et est, dans les dialogues, très nettement marquée par la patte sardonique de Lubitsch (comme avec les bons mots : « Je ne buvais pas avant la prison », ou « J’ai besoin d’un nouveau brandy. Voilà. Je suis sobre à nouveau »), qui mettent constamment l’intimité à distance par le rire. Pourtant, une fois le personnage de Carlos apparu puis reparti, Borzage va ménager entre les deux femmes un tout autre moment d’une sincérité confondante. Un moment bref en désaccord complet avec le reste de la scène et du film. Madeleine est assise sur un fauteuil aux motifs floraux derrière lequel Tante Olga se tient debout. La lumière vient de grandes portes-fenêtres ouvertes dans le fond du champ. On aperçoit Madeleine pleurer. Tante Olga commence à raconter son histoire ; une douce musique s’élance par les cordes. Au fur et à mesure qu’elle parle, la veille femme a de plus en plus le regard porté dans le vide, tourné vers l’intérieur de soi et son passé. La caméra vient coller à son visage. Le spectateur a ainsi la profonde conviction que toute cette histoire, qui pourrait aussi bien être inventée de toutes pièces aux fins de garder Madeleine près de soi (on a besoin d’elle pour revendre le collier), est en réalité authentique. Plus rien n’existe autour. Et ce personnage de Ma Baker du dimanche prend alors une tout autre envergure, émouvante, attendrissante, confiant à l’oreille du spectateur des souvenirs d’une navrante tristesse. La voix tremble. Le sourire cède rapidement la place à un ahurissement mélancolique devant le gâchis d’un amour sacrifié. Les habits noirs qu’elle porte, de ceux d’un corbeau de mauvais augure, deviennent une tunique de deuil. Une larme finira également par couler aux coins de ses yeux. Voici le monologue :

J’étais à l’hôpital, à Vienne. Il y avait un charmant médecin. C’était un homme bien. Nous nous aimions beaucoup. Je rêvais alors… de ce dont vous rêvez. Et voilà qu’au milieu de mon rêve, une main s’abat sur mon épaule. Elle s’abat toujours, tôt ou tard. Je m’entends encore lui dire : « J’ai à faire en ville. Je reviens vite. » Et [le visage change alors brutalement d’expression] je rajoute pour moi-même : « Vite… Dans dix ans… Dans vingt ans… Dans une éternité. » Je rêve encore de lui parfois. Je l’aime encore. J’ai préservé mon amour.

Fig. 4 – Frank Borzage, Désir (Desire, 1936)

Jusqu’à un certain point – et l’on va voir tantôt que cette remarque, non seulement, importe, mais fait l’essentiel – cette scène est très proche de l’archétype du mélodrame borzagien, tel qu’on en trouve la quintessence dans les derniers grands films muets du cinéaste : L’Heure suprême (1927), L’Ange de la rue (1928) ou L’Isolé (1929), voire La Femme au corbeau (1929 encore) pour ce que nous en avons conservé. Ce mélodrame met en scène des petites gens, issus de milieux très défavorisés (pauvreté, alcoolisme, violence domestique), souvent candides, que le destin, par la rencontre amoureuse, va mettre, loin de toute psychologie ou de tout rationalisme, en situation – pour reprendre la très belle formule de Michael Henry Wilson – de « postulation vers la lumière[1111][1111] Michael Henry Wilson, « Le Fra Angelico du mélodrame », Positif, n° 183-184, juillet-août 1976, p. 15. » : quête cosmique de la pureté, fusion alchimique des âmes, sentiments élégiaques, rédemption mystique de la réalité, apothéose sexuelle, « poème de l’extase ». Dumont, qui rappelle les liens entre l’esthétique borzagienne et les doctrines hermétistes, précise : « L’art de Borzage est un art pneumatique (au sens gnostique du terme), c’est-à-dire qu’il illustre une transformation et qu’il est destiné à métamorphoser ceux qui y sont sensibles[1212][1212] Dumont, Frank Borzage, op. Cit., p. 50.. » Dans un mélodrame de Borzage, deux êtres anodins, mais capables d’aimer jusqu’à l’oubli d’eux-mêmes, sont les révélateurs anagogiques l’un de l’autre et doivent surmonter les obstacles initiatiques (jalousie, police, handicap, guerre) contrariant leur union céleste. Cinéaste de « l’irradiation de l’énergie spirituelle[1313][1313] Ibid., p. 53. », Borzage, loin de tout moralisme philanthropique, de tout « politiquement correct », de tout optimisme bigot, de tout misérabilisme naturaliste, filme des personnages portés par « l’insolite certitude de quelque chose qui les dépasse[1414][1414] Ibid., p. 57. ». Le style de Borzage quand il filme l’ineffable de l’amour est resté célèbre pour sa puissance visuelle : composition pictorialiste, soyeux des images, lyrisme des éclairages[1515][1515] Chez Borzage, tout doit être au service du triomphe de l’amour et de la lumière : les intrigues sont minces, le récit est linéaire. Cette priorité accordée à l’image suffit à en faire un cinéaste complètement isolé dans le classicisme hollywoodien, pour lequel la mise en scène doit toujours restée subordonnée à l’histoire, les données sensibles toujours venir en renfort de l’intelligibilité sans jamais s’affirmer en autonomie. Borzage est resté toute sa vie fidèle à la visualité symbolique propre au cinéma muet.. Aucun autre cinéaste n’a filmé les corps amoureux avec autant d’incarnation sensuelle ni autant d’immatérialité épiphanique. Exemplaire en est L’Ange de la rue. Au terme d’une séparation dont il ignore la raison, Gino est persuadé qu’Angela, emprisonnée pour vol et racolage sur la voie publique, et qui n’a jamais pu se résoudre à lui avouer son dénuement (elle devait soigner sa mère mourante), l’a lâchement abandonné et mène une mauvaise vie. Il la croise fortuitement, une fois libérée, de nuit, dans le brouillard napolitain, en commençant par ne pas la reconnaître, puis par chercher à l’étrangler. Ils se réconcilieront au pied d’un autel d’église délicatement éclairé, comme rayonnant de l’intérieur, au-dessus duquel trône le portrait d’Angela peint jadis par Gino et désormais transformé en Madone, dans le regard duquel les amants finissent par se retrouver (l’élévation est d’abord matérielle : le cinéma de Borzage est éminemment métaphorique) [Fig. 5].

Fig. 5 – L’Ange de la rue (Street Angel, 1928)

On n’ira pas jusque-là dans Désir. Le souvenir de la vieille Olga s’arrête à temps, et l’effet mélodramatique ne durera pas. Olga a fait ce qu’aucun personnage de mélodrame ne fait chez Borzage : elle a renoncé à aimer. Le mélodrame borzagien n’est nulle part en situation de devenir l’esthétique dominante de Désir, où le triomphe de l’amour arrivera sur un autre registre cinématographique : le repas qui suit, puis le mariage devant l’officier de l’état civil, marquent un retour appuyé à la sensibilité lubitschienne (l’autorisation de mariage confondue avec la lettre de probation). Mais dans cette scène entre Madeleine et Olga, il vient, l’espace d’un instant, planer comme une ombre au tableau de l’harmonie entre Lubitsch et Borzage. Un autre film pousse en dessous de quelques images, de côté, un film rival, comme une prolifération entropique d’images importées d’un autre corps filmique. Des images clandestines qui, au risque de détonner avec les autres, de ne pas tout à fait s’intégrer dans le film, c’est-à-dire dans un film pourtant signé par le seul Borzage, nous rappellent que ce film est bel et bien un film de Borzage jusque dans ce en quoi il pourrait ne pas l’être tout à fait (l’intrigue mondaine, la causticité, etc.). Qu’il est aussi un film de Borzage jusque dans ce qui, de Borzage, ne peut pas s’accorder avec lui. Mais on ne peut aller plus loin : comme dans un cancer, la trop grande prolifération de telles images aurait entraîné l’étiolement du film. On peut toutefois observer ici un cas particulier où une partie du style visuel d’un cinéaste rivalise avec une autre, comme en une espèce de maladie auto-immune (un type de maladie dans lequel l’organisme, là encore, se retourne contre lui-même).

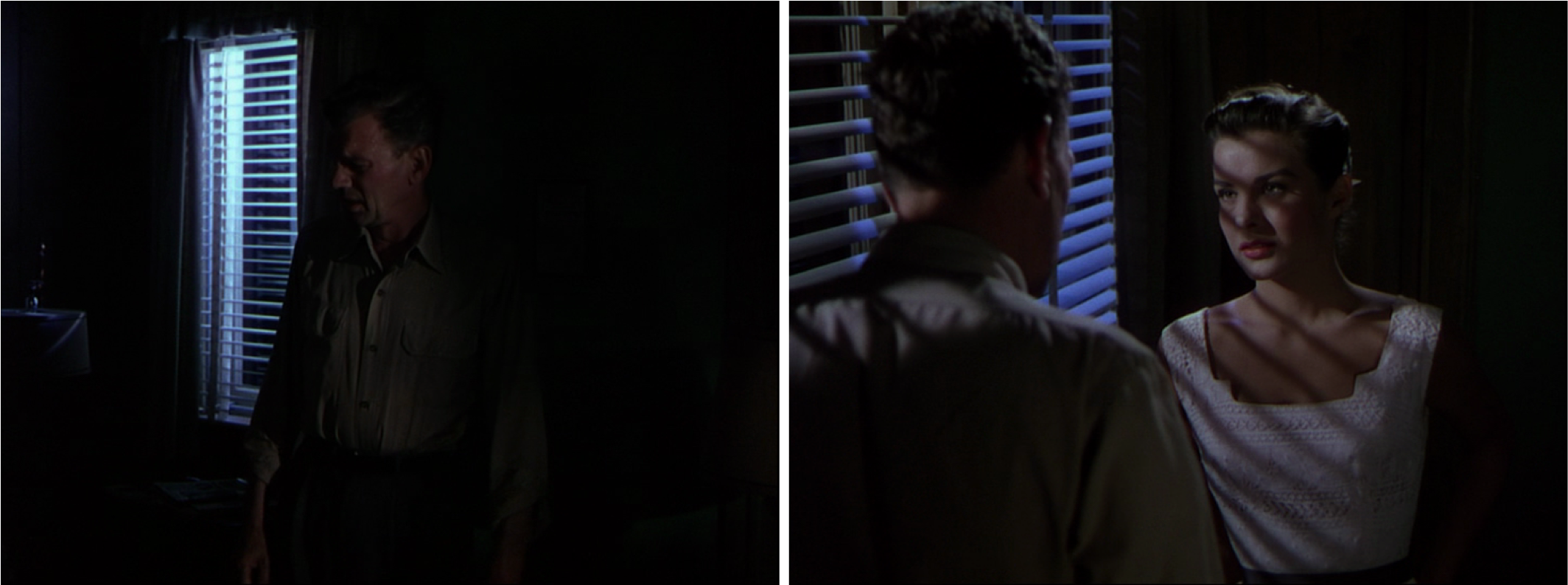

Les deux autres scènes, sur lesquelles je vais passer sans autre forme de procès, entre Madeleine et Tom, qui encadrent la scène à tiroirs (sans, puis avec, puis sans Carlos) avec le monologue disruptif de Tante Olga, et semblent en prévenir et en prolonger l’action, en amont et en aval, vont venir le confirmer, pour leur originalité principale, dans le répertoire visuel [Fig. 6]. De tout Désir, un « désir demeuré désir » (pour pasticher très librement René Char), ce sont les scènes dans lesquelles les éclairages sont les plus proches de ceux que l’on trouve dans les mélodrames muets de Borzage : lumière diffuse sans source physique assignable, arrière-plan imprécis, espace opalescent, sentiment d’arrêt du temps (dans les moments les plus intenses: aveu d’une faute, déclaration d’amour), interprétation feutrée[1616][1616] L’une des constantes optiques de Borzage depuis le muet jusqu’aux années 1950 est l’utilisation du « flou artistique [soft focus] » pour étaler la lumière et adoucir l’image, sans que ni l’arrière-plan ni l’avant-plan soient nets..

Fig. 6 – Frank Borzage, Désir (Desire, 1936)

III

La métastase filmique – braquage

(Carpenter/Hitchcock)

Autre cas de figure. Il arrive que la contamination formelle d’un film ne reste pas virtuelle, mais soit due à des images actuelles. C’est ce qui arrive notamment quand un film en contamine un autre. Un film entretient des relations avec d’autres films. Ces relations sont des relations d’iconicisation, au sens où les images ne préexistent pas toutes aux relations en question, mais sont largement produites par ces relations, quand bien même elles interviennent après la réalisation du film. Pour le dire autrement, un certain nombre d’images d’un film sont postérieures au film. Les films qui s’iconicisent mutuellement forment ce que j’ai appelé ailleurs une « iconocénose » : la communauté agencée par les images qui coexistent dans un environnement iconique donné (qui ne se limite pas aux images)[1717][1717] Jean-Michel Durafour, Cinéma et cristaux. Traité d’éconologie, Paris, Mimésis, coll. « Images, médiums », 2018, p. 289.. L’iconicisation se passe sans postuler d’intervention humaine particulière. Quand un film s’iconocise avec des films ultérieurs, par exemple (c’est le cas que nous verrons à la toute fin), aucun être humain ne vient effectivement modifier ses images.

On a souvent fait remarquer combien Halloween, la nuit des masques (1978) de John Carpenter – mettant en scène le retour sanglant d’un psychopathe la veille de la Toussaint dans la bourgade où il a assassiné sa sœur quinze ans plus tôt – était rempli de clins d’œil plus ou moins appuyés au corpus hitchcockien, et tout particulièrement au film que l’on peut considérer rétrospectivement comme la matrice du slasher : Psychose (1960). Je commence par redonner ces informations bien connues. Elles sont importantes pour créer un climat référentiel sur fond duquel la métastase qui m’occupera tout à l’heure pourra venir trancher. Le docteur Sam Loomis (Donald Pleasence), est dénommé d’après l’amant de Marion Crane, interprétée par Janet Leigh – la mère de Jamie Lee Curtis dont Halloween allait lancer la carrière. Au compte des références à Psychose, on peut également – sur un plan plus visuel – renvoyer à la scène nocturne où Michael Myers s’échappe de l’asile sous une pluie battante, avec ses essuie-glaces balayant à toute vitesse le pare-brise de la voiture transportant le docteur Loomis (mais conduite par une femme), ou encore à celle au cours de laquelle la baby-sitter Laurie Strode, après avoir été poignardée, tombe dans la cage d’escalier des Wallace : on peut assez facilement les voir, la première comme un clin d’œil à l’arrivé de Marion dans le motel Bates, la seconde comme une variation autour de la mort du détective privé Arbogast. De retour chez les Doyle, Laurie plantera une aiguille à tricoter dans le cou de son assaillant dissimulé derrière un rideau comme, dans Le Crime était presque parfait (1954), Margot Wendice parvenait à tuer à coup de ciseaux dans la nuque l’homme que son mari avait engagé pour se débarrasser d’elle. Pour ce qui relève de l’onomastique, on a par ailleurs souvent noté que Tommy Doyle, le petit garçon que vient garder Laurie, emprunte son nom au lieutenant Thomas J. Doyle de Fenêtre sur cour (1954).

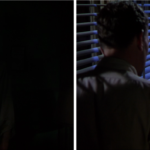

Tout cela est très superficiel. En revanche, on a moins souvent signalé, voire pas du tout, que le film de Carpenter – sans aller jusqu’aux ébouriffantes exégèses visuelles que peuvent constituer certains « refilmages » de scènes hitchcockiennes chez Brian De Palma – présente des points d’accroche beaucoup plus précis, toujours bien visibles pourtant à qui sait regarder, avec quelques-uns des moments emblématiques du corpus hitchcockien. Il en va ainsi de la fameuse scène du restaurant Ernie’s dans Vertigo (1958), au cours de laquelle Scottie est censé voir Madeleine pour la première fois, prétendument à son insu, afin de pouvoir la prendre en filature sur la demande de son ancien camarade d’études et époux de la dame en question, Gavin Elster [Fig. 7].

Fig. 7 – Alfred Hitchcock, Vertigo (1958)

La littérature critique n’a pas manqué de faire remarquer que, dans cette scène, Scottie ne voit jamais Madeleine de face, ni même de profil – comme un gros plan pourtant la cadre mais uniquement pour le spectateur. Quand il la regarde, elle dîne dans la pièce attenante au bar où il s’est installé, de dos, doublement cadrée dans l’embrasure qui fait du salon un tableau, à l’instar des cadres de peinture accrochés aux cloisons de part et d’autre de l’ouverture et de ce qui ressemble à une vitrine à vaisselle incrustée tout au bout de la profondeur de champ ; la tapisserie uniforme aidant. Le plan est enregistré à partir du point de vue personnalisé de Scottie. Madeleine se lève-t-elle et s’avance-t-elle pour quitter le restaurant, en passant derrière Scottie, que celui-tourne immédiatement la tête de l’autre côté (vers l’espace du barman), tandis qu’elle s’immobilise et présente son visage, de profil puis tourné vers la caméra (on saura après coup que la femme cherche à se faire voir de Scottie). Le plan, à ce moment-là, est volontairement mal raccordé par un éclairage cramoisi, comme s’il venait de l’intérieur du film lui-même, de derrière son revêtement de damas carmin : contrairement à ce qui précède, Scottie n’est, en effet, plus en mesure de voir Madeleine du tout, et sûrement pas ainsi. Le point de vue de la caméra a rompu avec celui du protagoniste jusqu’alors porteur, plus ou moins sûr de soi, vacillant, du regard. Puis quand Madeleine reprend sa marche vers la sortie, toujours dans son dos, Scottie, qui finit de tourner la tête, ne la récupère que lorsqu’elle arrive à la porte… et lui montre à nouveau son dos. Ainsi Scottie va-t-il tomber amoureux d’une femme qu’il n’a pas vue dans une scène où ce qui se passe dans le dos – comme la machination tramée par Gavin dont l’ancien policier sera la dupe (tout ici est une mise en scène à son intention) – est l’enjeu de la maîtrise des images.

Mais ce n’est pas le commentaire de cette scène, surexploitée, qui m’intéresse ici. Je me contente de souligner sa ressemblance avec la scène de Halloween où le docteur Loomis arrive à Haddonfield et avertit le shérif local de la présence de Myers échappé de l’asile. À ce moment exact, on peut voir la voiture conduite par le tueur passer dans le dos du psychiatre, qui ne la voit précisément pas parce qu’il tourne la tête de l’autre côté, dans un mouvement identique – mais en sens inverse : de la droite de l’image vers la gauche – à celui de Scottie dans Vertigo [Fig. 8].

Fig. 8 – John Carpenter, Halloween, la nuit des masques (Halloween, 1978)

Les références à Hitchcock sont donc parfois très élaborées à l’intérieur de Halloween. L’une des plus clandestines – d’autant qu’elle va mettre en jeu un troisième film – est celle, relativement à l’hypothèse générale de cet article, qui va véritablement constituer une lignée métastasique en regard du film principal qui se déroule sous nos yeux. À titre personnel, mes scènes préférées de Halloween ont toujours été les passages pavillonnaires pendant lesquels on voit Laurie, seule ou accompagnée (par Tommy, par deux de ses amies), déambuler dans les rues de son lotissement de ville de province. Ces scènes plus lentes, de jour et en extérieurs, très suspensives, reposent sur une tout autre esthétique que le reste du film largement gouverné par la nuit (l’évasion de Myers, le massacre), les intérieurs (maison des Wallace, des Doyle) et un rythme plus soutenu (le suspens, la panique). La première d’entre elles, qui présente la petite communauté d’Haddonfield, est d’ailleurs la première scène de jour du film après le meurtre de Judith quinze ans plus tôt et l’évasion de Michael de l’hôpital psychiatrique de Smith’s Grove. L’atmosphère, si elle est déjà celle d’une montée de l’angoisse par contagion d’un corps étranger – voiture de Myers qui rôde, apparition furtive de Myers lui-même – est également plus paisible, quiète et solaire [Fig. 9]. La nuit viendra bientôt reprendre ses droits et s’imposer dans toute la seconde moitié du film. La répétition est suffisante pour constituer ce que je nomme une métastase esthétique, mais – de nouveau, comme après Désir – pas assez pour supplanter la forme dominante du film.

Fig. 9 – John Carpenter, Halloween, la nuit des masques (Halloween, 1978)

Surtout, ces scènes installent une idée que bien d’autres films américains investiront par la suite à leur manière dans la banlieue américaine bourgeoise – Les Griffes de la nuit, Blue Velvet, Les Banlieusards, Edward aux mains d’argent – et qui commençait à devenir un cliché dans le cinéma hollywoodien[1818][1818] Jean-Baptiste Thoret (26 Secondes. L’Amérique éclaboussée, Pertuis, Rouge profond, coll. « Raccords », 2003) le fait remonter à l’assassinat de J. F. Kennedy et traverser tout le cinéma américain des années 1970, notamment à travers la question du génocide indien (Little Big Man, Shining, etc.) ou du scandale du « Watergate »., rencontrant celui de toute une pensée politique du pacte social en général (Hobbes, Freud) : l’étrange, l’insolite, l’horreur, le mal viennent moins d’ailleurs (un asile que nous ne voyons pas vraiment, un tueur sans visage) que de l’intérieur de nous-mêmes et de notre civilisation. Il suffit de gratter sous la surface et de briser le miroir des apparences. Ce poncif me retient moins pour lui-même que pour le cinéma d’Hitchcock auquel il nous renvoie et qui est ici très subtilement distillé par Halloween (sinon par Carpenter).

Dans L’Ombre d’un doute (1943), un tueur de vieilles dames plus ou moins mentalement fragile vient trouver refuge, alors qu’il est acculé par la police, dans la famille de sa sœur qui habite à Santa Rosa, Californie, dans un lotissement caractéristique du mode de vie américain, respirant la bonne santé des valeurs puritaines et l’odeur des céréales au petit-déjeuner. Comme dans Halloween, la menace vient moins de l’extérieur (l’assassin arrive de Philadelphie) qu’elle ne gronde sous la surface policée de la société : ce n’est pas par hasard que ce frère porte, chez Hitchcock, le même prénom que sa nièce, Charlie. Charlie est Charlie. Cette phrase ouvre plus d’une possibilité de lecture [Fig. 10]. Et autant de fois que Myers se relèvera de sa propre mort, Charlie essaiera à trois reprises de tuer la jeune fille qui l’a démasqué : en sciant une marche d’escalier, en l’enfermant dans le garage, en la poussant d’un train.

Fig. 10 – Alfred Hitchcock, L’Ombre d’un doute (Shadow of a Doubt, 1943)

La suite, très inégale, de la franchise « Halloween » en tirera d’ailleurs l’une de ses inventions les plus intéressantes. Dès le deuxième volet, réalisé par Rick Rosenthal sur un scénario de Carpenter et Debra Hill – dont on peut considérer qu’il est le prolongement direct du premier et pas seulement parce qu’il enchaîne immédiatement durant la même nuit de Samain –, on apprend que Laurie est en réalité la petite sœur de Michael, envoyée dans une famille d’accueil à la mort de ses parents. Elle a changé de nom à l’occasion. Une infirmière en informe le docteur Loomis : Laurie est née deux ans avant que son frère soit interné, c’est-à-dire avant le meurtre de Judith. Se pose alors une question rétroactive. Où est Laurie dans le prologue de 1978 quand le tout jeune Michael tue leur sœur ? Elle ne semble pas être avec les parents qui rentrent en voiture à ce moment-là ni n’a pu raisonnablement être laissée à la garde de ses seuls frère et sœur en leur absence. Peu importe : rétrospectivement, Laurie est d’emblée lié à Michael par le hors-champ dont, sous la forme masquée de « The Shape », il sera l’incarnation dans l’image, potentiellement partout, tourmentant le moindre recoin de l’image, pouvant surgir de n’importe quelle fraction de pénombre, apparaître ou disparaître à jamais dans un battement de nos paupières. Il ne s’agit pas du tout ici d’un rebondissement de plus pour relancer l’intrigue, comme cela pourrait le paraître au premier abord, mais du prolongement, désormais affiché, sous une autre forme plus compatible avec le récit principal, du film rival et des quelques scènes pavillonnaires métastasiques du premier opus : le drame familial. Dans Halloween, le point culminant encore non déclaré – il faudra attendre sa première séquelle pour actualiser ce qui chez Carpenter est fardé par le reste du métrage et d’autres allusions stylistiques dominatrices (Psychose en tête) – en est la tentative de meurtre d’une jeune femme par un frère conduit depuis le départ par une tumeur filmique au diagnostic incertain (L’Ombre d’un doute), à son insu ou par une intuition ésotérique, à l’affronter et à rejouer indéfiniment la même scène originelle.

IV

La métastase théorique – image et iconicisation

(Hathaway/Carpenter)

La métastase – et j’en viens à mon dernier cas – devient encore plus riche quand elle fait du film un « site théorique[1919][1919] J’emprunte cette formule, qui revient souvent sous ma plume, à Jacques Aumont, À quoi pensent les films, Paris, Séguier, coll. « Noire », 1996, p. 47-67. » sur le cinéma lui-même.

Il existe au moins un autre Loomis dans l’histoire du cinéma hollywoodien : George Loomis, le mari psychologiquement instable – il a fréquenté plusieurs établissements médicaux – qui, dans Niagara (1953) de Henry Hathaway, va se venger de l’épouse infidèle qui a essayé de le faire assassiner par son amant. L’intrigue du film est relativement banale – jusque dans ses incohérences (comment Loomis connaît-il le signal convenu entre Rose et son complice en cas de succès de leur funeste entreprise ?). Ce qui l’est moins, c’est que ce Loomis, par un hasard qui n’en est un que lorsque l’on s’attache aux films dominants, mais qui l’est beaucoup moins quand on s’intéresse, comme ici, aux films rivaux – certes, au prix de certaines prémisses dont je vais reparler –, est interprété par Joseph Cotten, qui avait déjà joué l’oncle Charlie dans L’Ombre d’un doute. Les opérations entre les films peuvent-elles être transitives ? Si Halloween, comme on vient de le voir, entretient une relation métastasique avec L’Ombre d’un doute, et que L’Ombre d’un doute est à son tour lié à Niagara, même par un lien très ténu, est-on en droit de supposer qu’il puisse y avoir une relation entre Halloween et Niagara, voire une relation également métastasique, c’est-à-dire à lien maximal ?

Un détail assez troublant pourrait nous inciter à répondre par l’affirmative. Dans Niagara, lorsque Loomis, dont j’ai rappelé les antécédents psychiatriques, attend sa femme pour la tuer à la station de bus, il apparaît sans crier gare dans un contre-champ, au bout d’une passerelle, venu de nulle part des images que l’on a vues, surgi comme un fantôme (il est censé être mort) de la collure avec le plan immédiatement précédent, du seul regard de Rose. Autrement dit, Loomis – Joseph Cotten – entre ici dans l’image par une solution de continuité visuelle analogue à celle de Myers dans Halloween, quand Laurie revient du lycée et qu’elle aperçoit Michael au milieu de l’avenue, à savoir dans le moment du film où s’invite justement l’esthétique de L’Ombre d’un doute parmi les références hitchcockiennes de Carpenter… Loomis est Myers [Fig. 11]. Au demeurant, on se souvient que le docteur Loomis de Halloween reprendra justement la place occupée par Michael quand Laurie l’avait aperçu de jour, derrière la haie de la maison abandonnée de ses parents, pour effrayer des enfants un peu trop téméraires. À vingt-cinq ans d’écart, un autre Loomis semble se souvenir qu’il a eu un ancêtre filmique passé de l’autre côté de la barrière.

Fig. 11 – Henry Hathaway, Niagara (1953)/

John Carpenter, Halloween, la nuit des masques (Halloween, 1978)

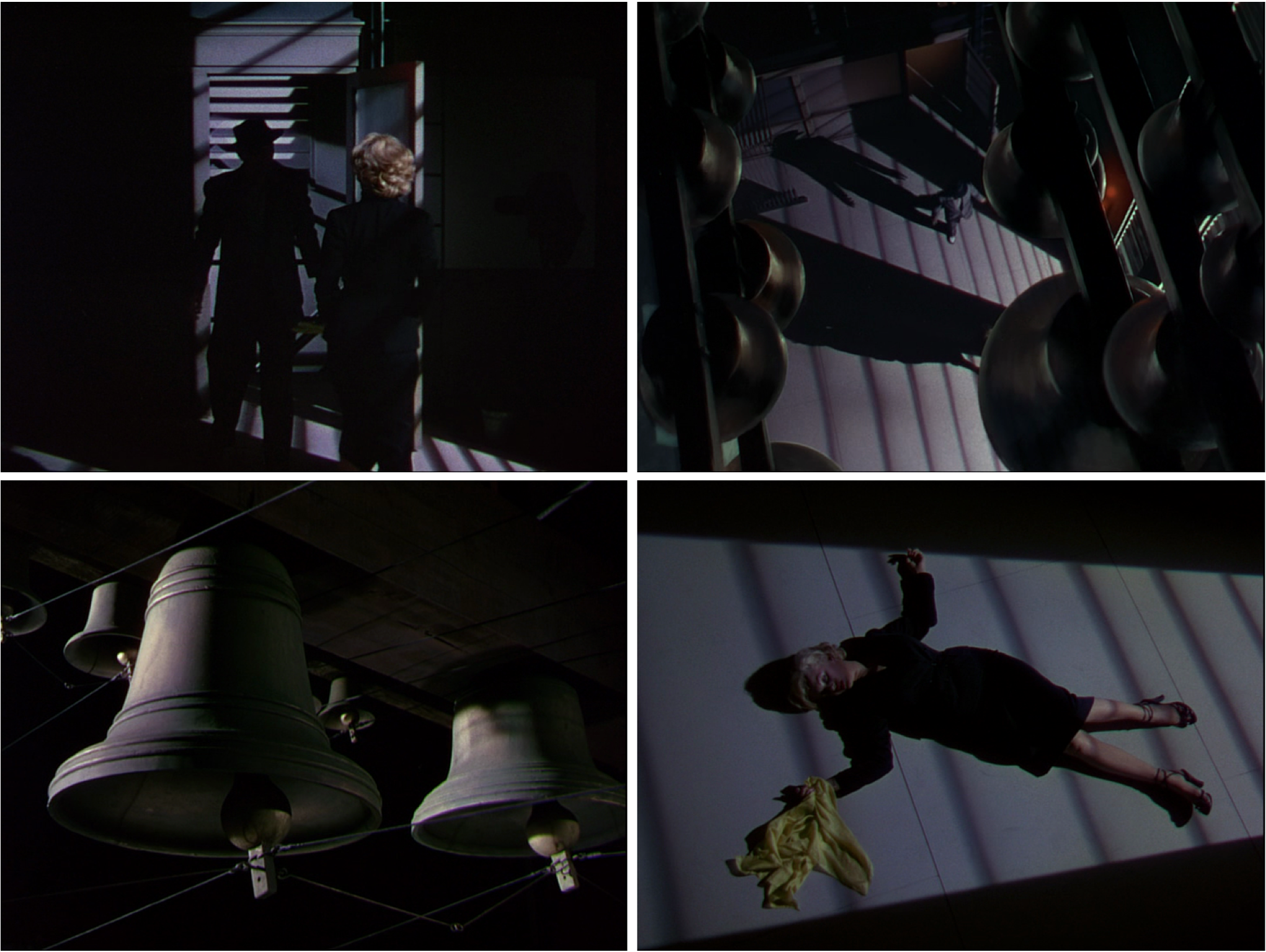

Voilà qui pourrait paraître curieux, à tout le moins, mais qui m’amène à formuler une hypothèse encore plus incongrue au premier abord : se tapit, dans Niagara, un film rival, qui – disons-le ainsi pour l’instant – relève d’une même esthétique que celle qui domine dans Halloween. À savoir une esthétique sombre et ténébreuse. Une telle assertion pourrait sembler surprenante quand on songe au très beau Technicolor de Niagara, que viennent souligner régulièrement plusieurs moments chromatiques, comme les arcs-en-ciel ou le spectacle des chutes éclairées la nuit (spectacle observé depuis la pénombre d’une chambre et à travers une fenêtre : l’ensemble reproduisant les conditions de la projection cinématographique) [Fig. 12].

Fig. 12 – Henry Hathaway, Niagara (1953)

Le film comporte pourtant plusieurs scènes – au moins deux – dont le travail sur l’ombre est absolument remarquable. C’est précisément par ces scènes qu’une esthétique rivale affecte à son tour Niagara.

Si l’on prend phénoménologiquement la question de l’ombre à partir des corps physiques, il en existe sur Terre trois sortes selon ce qui fait obstacle à la lumière : l’ombre portée (c’est le corps qui fait obstacle) ; la zone d’ombre (le corps se tient, tout entier ou partiellement, de l’autre côté d’un obstacle : mur, autre corps, etc.) ; la nuit (qui est le cas précédent élevé à l’exposant puisque c’est désormais la Terre elle-même qui fait obstacle) – nuit que rejoue le dispositif de la projection cinématographique. Dans le premier cas, l’ombre est un attribut du corps, son extension nécessaire révélée par les lois de la nature (pas de corps sans ombre) : je suis de l’autre côté de mon ombre qui s’étale hors de moi. Dans le deuxième cas, dont relève le contre-jour, elle est le milieu du corps, son environnement circonstanciel, qui peut ne pas être (il suffit de se déplacer), son décor : je suis dans l’ombre, l’obscurité, qui me recouvre et me cache. Dans le troisième cas, elle est enveloppante, absorbante, cosmique : je suis dans l’ombre (de la Terre) et face au noir du ciel. Des unes aux autres, les qualités de l’ombre varient : portée, elle est légère, quasi immatérielle, sans gravité ; médiale, elle est mal pénétrable, plus dense ; nocturne, elle est poisseuse, lourde, pesante, même s’il n’y a jamais absence totale de lumière (les étoiles, la lune).

Nous trouvons ces trois formes d’ombres très habilement travaillées dans la scène déjà citée, après la party improvisée par les vacanciers – quand Polly Cutler (un nom qui tranche[2020][2020] Polly et son mari viennent passer leur lune de miel avec trois ans de retard. Ils sont un lointain écho au couple de La Foule (1928) de King Vidor. …) soigne la main coupée de George dans son bungalow et que les chutes s’illuminent de mille feux – puis au moment du meurtre de Rose [Fig. 13]. Ombres portées : des jalousies, des volets, des tubes métalliques de toutes sortes sur les visages des protagonistes, voire des protagonistes qu’un objet en amorce peut venir dissimuler dans l’image (la cloche en contreplongée au-dessus de Rose). – Zones d’ombres : pénombre du cabanon où George éteint la lumière principale pour que Polly puisse contempler les lumières bariolées sur les chutes, corps des êtres humains en faux jour ; pénombre du clocher (plus ou moins compacte selon que l’on s’éloigne des quelques sources de lumière : fenêtres obstruées, voyant rouge indiquant la sortie). – Nuit, enfin : celle au-dehors dans la première scène chronologiquement (le Technicolor nous la montre d’ailleurs comme ce qu’elle est : bleue).

Fig. 13 – Henry Hathaway, Niagara (1953)

En ces jeux d’ombres, Hathaway s’attache à une constante : les corps vivants sont réduits à des ectoplasmes. George, tout d’abord, va passer de mari jaloux à assassin justicier revenu d’entre les morts. Le contre-jour et la nuit l’associent d’emblée à Polly, avec laquelle il aura des liens privilégiés par la suite : il manquera de l’entraîner dans la mort à la fin du film ; elle sera la première, et d’ailleurs la seule – mise à part Rose – de ceux qui l’ont connu avant sa (prétendue) mort, à le revoir vivant. Quant à Rose, l’épouse déloyale, elle sera étranglée tantôt : son âme commence déjà à s’envoler au « royaume des ombres ». Toutes ces expérimentations plastiques sur l’ombre – on y sent l’influence du cinéma « expressionniste » (Le Cabinet du docteur Caligari en tête) et du film noir – servent un projet qui s’inscrit donc, à première vue, parfaitement dans le plan narratif du film. Mais à y regarder de plus près, il fait aussi basculer le film, très ponctuellement, vers une esthétique figurative qui ne concerne a priori pas du tout Niagara : celle d’un film à tueur fantôme. En revanche, c’est tout le sujet de Halloween et de son meurtrier au masque blanc qui ne veut pas mourir, et qui se déguisera même à un moment donné en revenant de pacotille pour le cas où nous n’aurions pas très bien compris [Fig. 14].

Fig. 14 – John Carpenter, Halloween, la nuit des masques (Halloween, 1978)

Dans Halloween, Michael Myers est constamment associé au noir dans ses activités de tueur en série : c’est la nuit qu’il a tué pour la première fois, c’est la nuit qu’il s’évade et va relancer la machine criminelle. C’est même l’un des ressorts récurrents du suspens dans le film (dans la buanderie, derrière une porte, etc.) : Myers bondit depuis le néant et tous les ressorts de trous, de « bouches d’ombre » dans l’image, à partir desquels, échappant au carcan des apparences visibles (toujours déjà apparues), il est en mesure de faire événement, c’est-à-dire apparition. On retrouve, d’ailleurs, dans le film des idées visuelles assez proches de celle de Niagara, comme celle de l’ombre des persiennes dans le placard [Fig. 15].

Fig. 15 – John Carpenter, Halloween, la nuit des masques (Halloween, 1978)

Mais dans quel sens se fait l’emprunt ? Dans la mesure où les ombres des persiennes semblent mieux s’intégrer esthétiquement dans Halloween que dans Niagara ; dans la mesure où la manière dont George a surgi dans l’épisode de la gare routière relève, à bien y regarder, d’une figure rhétorique typique de films plus tardifs, et plus spécialement les slashers, la situation ressemble beaucoup à ce que Pierre Bayard a nommé « plagiat par anticipation ». Hathaway copie Carpenter – nous retrouvons la ressemblance et la dissimulation caractéristiques du plagiat (Hathaway ne cite pas ses sources…) – mais « les passages plagiés par anticipation donnent l’impression de ne pas trouver exactement leur place dans l’œuvre où ils figurent[2121][2121] Pierre Bayard, Le Plagiat par anticipation, Paris, Minuit, coll. « Paradoxe », 2009, p. 37-38. » : Niagara ne se donne pas – ne peut pas se donner à ce moment de l’histoire du cinéma – le programme d’être un film avec tueur psychopathe. La contrefaçon est un moindre être – c’est même à cela qu’on la reconnaît comme telle. L’emprunt fonctionne ici comme un « corps étranger[2222][2222] Bayard, Le Plagiat par anticipation, op. cit., p. 38. » qui, tout en s’intégrant dans le film, tout en étant suffisamment encadré pour servir la forme dominante sans la mettre en danger, laisse entrevoir une ligne de fuite potentiellement métastasique. Le plagiat par anticipation impose la thèse forte – et selon moi essentielle – que, de nos deux films, ce n’est pas Niagara qui pointe comme film rival dans Halloween, où les éléments coprésents dans l’un et l’autre sont mieux assimilés, mais bel et bien l’inverse. Halloween est le greffon métastasique de Niagara.

À partir de là, je vais néanmoins proposer de voir les choses autrement et renoncer à une explication à la Bayard pour deux raisons :

1/ D’abord parce que la notion de plagiat conserve une hiérarchie entre les œuvres – plagier reste un mot péjorativement connoté – qui gomme les acquis de l’anachronisme et maintient, sur un autre mode que temporel, l’idée d’un premier en dignité. Ce que l’on plagie précède toujours ce qui est plagié dans l’ordre de l’opération logique, même s’il n’existe pas encore, chronologiquement parlant.

2/ Ensuite, parce que le plagiat reste encore trop fortement anthropocentré (vocabulaire juridique de la faute). Chez Bayard, on notera que ce ne sont pas les œuvres qui en plagient d’autres, mais les auteurs. C’est-à-dire des êtres humains. Si Bayard était allé plus loin dans l’analyse de l’anachronisme, il aurait été amené à quitter le raisonnement par auteurs. Si anachronisme il peut y avoir, dans certaines situations, pour ce qui est du temps humain, on ne conclura rien de tel s’agissant du temps des images, dont nous savons au moins qu’il n’est pas strictement superposable au nôtre. Que l’être humain puisse parcourir la flèche linéaire du temps – qui n’est de toute façon rien de tel – dans un sens ou dans l’autre, physiquement ou en pensée, ne permet pas de conclure quoi que ce soit sur les rapports entre les images, mais seulement entre les êtres humains qui se rapportent aux images et à leurs rapports entre eux (auteurs, lecteurs, spectateurs, théoriciens, etc.).

Dans le vocabulaire de l’éconologie – que j’ai déjà présenté – je préfère mettre toutes les images sur un pied d’égalité temporel et penser que Niagara et Halloween, ou d’autres films dans le même cas, s’iconicisent mutuellement dans leur environnement iconique, en même temps qu’ils contribuent à iconiciser cet environnement – dans lequel interviennent d’autres images et d’autres choses que des images – par leurs relations réciproques. Il faut distinguer entre film et iconicisation du film. L’iconicisation des images est interminable, précède et suit l’apparition des images. L’iconicisation ne cesse qu’avec la disparition des images – et encore : celles-ci peuvent survivre sous d’autres formats iconiques (photographies d’œuvres détruites, vidéos de performance), dans des images mentales (le souvenir des observateurs), et ainsi de suite. Pour le dire autrement : un film peut tout à fait – c’est même ce qui arrive le plus souvent – s’iconiciser postérieurement avec des films qui n’existent pas encore au moment de sa sortie. C’est cela qui nous apparaît comme un anachronisme. Je dirai même mieux : une image, un film peuvent être antérieurs à une ou un autre, mais leur iconicisation réciproque est toujours contemporaine. À partir du moment où un film apparaît après un autre avec lequel il va s’iconiciser et qu’il va iconiciser, le premier cesse d’être antérieur au second. Ce n’est pas tant que l’anachronisme serait inévitable pour parler des images, qu’il serait, comme l’a rappelé Georges Didi-Huberman, de la nature même des images d’être anachroniques[2323][2323] Georges Didi-Huberman, Devant le temps. Histoire de l’art et anachronisme des images, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 2000, par exemple p. 15., que, une fois que nous savons qu’il nous faut renoncer à l’homme dans notre regard et nous installer dans le lieu impossible des images (que nous ne serons jamais : c’est un devoir asymptotique comme tous les devoirs), au lieu des images, l’anachronisme n’a plus lieu d’être. L’anachronisme ne touche le temps et au temps que dans notre compréhension du temps.

Tout comme, en écologie, « l’être vivant et son environnement ne forment qu’un, et cela même représente le véritable être vivant[2424][2424] Kinji Imanishi, Le Monde des êtres vivants. Une théorie écologique de l’évolution, trad. Anne-Yvonne Gouzard, Marseille, Wildproject, coll. « Domaine sauvage », 2011, p. 82. », je propose qu’en iconologie on désigne par image – qui est une forme de vie – l’image et son environnement iconique. En éconologie, l’image est le « composé processuel des relations entre l’image au sens traditionnel et son iconotope[2525][2525] Durafour, Cinéma et cristaux. Traité d’éconologie, op. cit., p. 290. Je renvoie à toute la seconde partie de ce livre s’agissant de la question des images comme formes de vie. ». Niagara et Halloween s’iconicisent en tant que films l’un par l’autre – et avec bien d’autres films dont il n’est pas question de parler ici.

L’éconologie remet en cause l’emprunt traditionnellement conçu entre les œuvres, mais sans tomber dans les travers de l’approche bayardienne. La mise des images sur un pied d’égalité temporel dans leur co-iconicisation permanente permet, non seulement de penser qu’un film préalable puisse imiter partiellement un film ultérieur, mais également, puisque la liaison peut dès lors survenir dans les deux sens, qu’un film ultérieur puise venir parasiter un film préalable. Ce dernier cas – que Bayard aurait pu baptiser « parasitage par rétrospection » – n’est pas ce qui arrive entre Niagara et Halloween. En revanche, on en rencontrerait un bel exemple dans La Falaise mystérieuse de Lewis Allen, réalisé trois ans avant L’Aventure de Mme Muir de Joseph L. Mankiewicz, en 1944, à une époque où les fantômes hollywoodiens s’étaient réfugiés dans la comédie depuis au moins une décennie (Fantômes à vendre, Le Couple invisible, Fantômes en vadrouille, Happy Land). Il serait abusif de prétendre que le premier emprunte quoi que ce soit au second, mais en revanche on y trouve, venus de 1947, un certain nombre d’éléments importants du film de Mankiewicz mais brouillés, travestis, perturbés par et venant perturber le sujet tout autre de La Falaise mystérieuse : la maison sur l’escarpement, le front de mer des Cornouailles, une mort tragique, un spectre qui hante ladite maison et est observé en premier lieu par un petit chien de compagnie, le prénom lumineux des jeunes femmes (Stella/Lucy), etc. J’invite le lecteur à voir ou revoir le film inattendu de Lewis Allen, colonisé par places par un film de fantôme sérieux comme le ton reviendra à la mode hollywoodienne après la Seconde Guerre mondiale (Pandora).

Mais je ne veux pas aller plus avant dans une théorie complexe dont l’exposé n’est pas le lieu ici. Mon but – et il est temps d’en finir – était de montrer par quelques exemples qu’il existe des tumeurs filmiques parfois tout à fait monstrueuses et mal concevables a priori, impliquant de penser entre les films ou dans un film des liens d’images nouveaux, nous rappelant – si nous devions l’oublier – que les films sont toujours des formes cancéreuses, à savoir des pathologies figuratives.