Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval (2017)

Nous sommes tous des passants (2/2)

Présenté en première mondiale au FID Marseille lors de son édition de Juillet 2017, L’Héroïque lande (la frontière brûle) de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval prend à bras le corps ce projet que Gilles Deleuze considérait comme constitutif du cinéma américain : raconter la naissance d’une nation. Le paradoxe est cependant qu’il s’agit ici de saisir en un même mouvement le début et la fin, la création d’une cité et sa destruction. Si la boue retourne à la boue, en ce temps soudain contracté pointe pourtant un monde hors du monde et qui contient peut-être les ferments du monde à venir. A travers ces corps et ces trajectoires, ces lieux et ces voix, il est question rien moins que de “renverser l’histoire” et de “redevenir l’origine du futur”[11][11] Achille Mbembé, Politiques de l’inimitié, p. 122, La Découverte, Paris, 2016.. Ce qui exige à la fois l’ampleur de l’épopée et une grande douceur, une grande attention. Comme l’explique Elisabeth Perceval, chacun durant ce tournage prit soin de l’autre, par-delà les différences. C’est à cette condition même – de réciprocité et de mutualité – qu’une rencontre peut avoir lieu. L’Héroïque lande est le lieu de cette rencontre[22][22] Voir la première partie : “Communs exils“..

Nicolas Klotz : Chaque jour, nous prenions la température en observant la lande qui sépare le camp de l’autoroute. Quand de la joie s’y exprime, ça va bien à l’intérieur. C’est comme une membrane entre le monde et eux. Une peau qui laisse ou pas entrer la lumière. Une peau obstruée en permanence par la présence des CRS.

Raphaël Nieuwjaer : Sans reconnaître nécessairement les langues parlées, il est possible de percevoir une organisation de la Jungle en communautés, selon des origines. En dehors d’un grand moment de manifestation, celle-ci apparaît par ailleurs surtout à travers des espaces clos. Le territoire du film ne se construit pas vraiment à travers les voies de communication physiques – les chemins, la marche, etc.

Nicolas Klotz : Nous avons tourné cinq ou six longs travellings dans la rue principale. Vers le nord et vers le sud. De jour, de nuit. Nous en avons gardé deux dans le montage définitif. Celui avec les deux jeunes hommes et le cerf-volant, et celui du début, avec la chanson de Rihanna. C’est par ce deuxième plan que le film trouve son entrée dans la Jungle, pour ne plus en sortir. Nous avons près de 200 heures de rushs, dont beaucoup de plans fixes filmés à la main avec comme principe que chacun dure au minimum 3 minutes. Et puis une fois que nous rencontrons nos personnages, c’est avec eux que le film se déplace. Pour Elisabeth et moi, les territoires sont des constructions, des montages. Nous travaillons dans des lieux réels mais leurs frontières passent par le cadre, le mouvement, l’assemblage des plans, la circulation des sons. Plutôt que de tout voir, tout inclure, tout lier, nous choisissons ce que nous montrons et ce que nous ne montrons pas. Ce qu’on entend ou pas. Tout près, plus loin, autour, dedans. Le film est traversé par tous ces choix. Les perceptions du spectateur sont au travail en même temps que le film. Ça se passe dans l’électricité du cerveau, dans la mémoire.

E.P. : Nous avons filmé les gestes du quotidien pas tant pour informer ou expliquer, que pour communiquer l’intensité de la vie d’un territoire qui s’inventait. Le film se place, se déplace, de l’intimité des intérieurs à la vie collective à l’extérieur. Nous ressentions très fort cette proximité entre le dedans et le dehors : les portes des maisons, souvent, restaient ouvertes ; on pouvait y entrer, sortir, voir ce qui se passait à l’extérieur. Une simple toile balancée par le vent marquait la frontière, isolait un groupe d’amis en train de jouer aux dominos en buvant du thé, autour d’un feu. Et du dehors nous parvenaient les voix, les musiques, les sons de la vie. Ce n’est que tard dans la nuit que les abris se refermaient. Et encore, quelqu’un, un ami qui n’avait pas réussi à partir par exemple, pouvait vous rendre visite.

R.N. : Les lieux de sociabilité instituée, comme l’école ou l’église, sont par contre absents.

N.K. : J’ai essayé de filmer l’église dès les premiers jours du tournage. Mais les responsables avaient un discours tout tracé, très organisé, ennuyeux à filmer tant il était préparé. Ce registre de parole intéresse davantage les médias qui ne prennent pas le temps de faire autrement. On a juste utilisé le son des clochettes de l’église éthiopienne. Ulysse [Klotz] s’en est servi pour la musique de fin. De plus, les gardiens de cette église se méfiaient beaucoup de nous car nous étions très proches de Yared qui, selon eux, était habité par le diable. L’image et le diable, c’est toute une histoire ! Et puis tout est devenu plus difficile après le destruction de la zone Sud. Le rapport que les gens pouvaient avoir aux caméras a totalement changé. Avant, il y avait une relative bienveillance. Ils pensaient que les caméras pouvaient les protéger, fédérer des solidarités. Lorsqu’ils ont compris qu’elles avaient davantage accompagnées la destruction que leurs propres combats, ils se sont senti trahis. Notre statut était un peu à part. Avec les gens qui nous connaissaient, il n’y avait évidemment aucun souci. Avec les autres, j’ai eu plus d’une fois peur qu’ils cassent la caméra.

E.P. : Parfois, je m’interposais. Comme ils n’osaient pas s’en prendre à une femme, j’ai vraiment défendu plus d’une fois la caméra.

N.K. : Puisqu’on ne se cachait pas pour filmer, il fallait bien tenir compte de cette réalité. En la transgressant le plus souvent possible, évidemment. C’est très stimulant. Filmer est toujours une prise de risque. Même dans un film dit de fiction. Un visage ne s’offre pas comme ça. Ni un corps. Ni un groupe de corps. Ni un espace. Ni une parole. Il doit y avoir un partage, quelque chose qui circule dans les deux sens. Sans cette connexion, sans cet aller-retour des regards et des affects, nous ne filmons pas. Cela se sent très vite. Le désir ou le refus de cet échange, ses limites, le bonheur de la transgression.

E.P. : Il ne faut pas se faire d’illusions, il y a aussi pas mal de passeurs dans la Jungle. N’ayant aucune envie d’être filmés, ils pouvaient devenir assez agressifs. Pour assurer le passage des Syriens, par exemple, ils demandent plus de dix mille euros par personne. Ils sont très organisés et peuvent être violents. Mais il y a aussi d’autres passeurs, que j’appellerais les passeurs traditionnels, ceux qui existent depuis la nuit des temps, ceux qui en 1939 aidaient les Républicains espagnols à traverser la frontière, etc. Oui, ils vont demander de l’argent, pour les frais. Par exemple, un Érythréen, pour passer, doit payer entre quatre cent et cinq cent euros. Mais ce n’est pas la même chose. Les passeurs qui demandent cinq cent euros ont d’autres motivations, ils se placent dans une tradition. De plus, cet argent ne leur appartient qu’à partir du moment où la personne est arrivée en Angleterre et ils s’engagent à l’aider à passer autant de fois qu’il le faudra. Il n’y a rien de honteux à aider des gens à passer une frontière contre un peu d’argent nécessaire aux frais de carburant, de nourriture, etc. Lorsqu’un groupe de dix Érythréens est prévu pour un départ et que seulement huit ont la capacité de payer, le passeur, et cela m’a été plusieurs fois raconté, les fera tous monter dans le camion. On ne peut pas mettre tous les passeurs dans le même sac. Les passeurs traditionnels sont plus proches de ceux qui aidaient les esclaves à s’enfuir.

N.K. : Vous connaissez peut-être l’Underground Railroad ? C’est un système de passage mis en place pendant la période de l’esclavage aux Etats-Unis. Il s’agissait d’un ensemble de chemins clandestins, via les champs, les bois, les forêts, les fleuves. Dénètem Touam Bona a écrit un magnifique livre intitulé Fugitif, où cours-tu ? (2016) à ce sujet. Et on y sent très exactement ce dont tu parles, Elisabeth.

E.P. : La position des dirigeants européens est d’une grande hypocrisie ; ils versent des millions d’euros à la Libye afin de réguler les flux migratoires qui « se déverseraient chez nous ». Et dans le même temps, ils ferment les yeux sur les tragédies qui se passent quotidiennement là-bas, aux frontières, pour des dizaines milliers de personnes qui fuient la guerre et cherchent à rejoindre l’Europe. Yared, Zeid, Almaz ont survécu à l’horreur des camps en Libye, et dans leurs paroles nous entendons l’horreur se répéter. Quelque chose résonne, là, comme un rappel de ce que certains ont déjà fait dans d’autres périodes de l’histoire… Il y a aujourd’hui, pour certains, la possibilité d’être exclus du monde, de disparaître. Que faire avec cette terrible réalité ? Qui peut prétendre n’entretenir aucun lien avec la politique ? Le cinéma communique un regard sur le monde dans lequel nous vivons. Et ce que nous voyons dans l’Héroïque Lande, c’est bien notre réalité. Le film participe entièrement de notre expérience des rencontres que nous avons faites dans la Jungle. Nous prolongions ainsi les interrogations cinématographiques qu’on se posait au moment de Paria, La Blessure, la Question Humaine et Low Life autour de la présence d’un corps interdit. Comment le regarder ? L’approcher ? Le filmer ? Au centre de ces questions il y a l’idée du droit à l’existence. Je fais du cinéma depuis cet endroit-là. Mes origines prolétaires ont certainement déterminé ce choix de parler d’un monde plutôt que d’un autre. Nos films portent la trace de ce conflit, de la brutalité des deux mondes ; les puissants et les pauvres. Qu’est-ce que l’interdiction d’une présence ? Pourquoi le fait d’être né quelque part détermine-t-il de façon aussi décisive ce à quoi nous avons droit ? Le cinéma réactive notre capacité à voir dans l’actualité ce qui résonne avec l’histoire. Un film n’est pas un traité politique, ou une leçon, mais il accompagne le contemporain de façon intense et sensible, il nous charge de sons, d’images qui nourrissent nos sensibilités. Il agit comme chargeur d’émotions.

Robert Bonamy : Il y a deux sortes de passeurs, comme il y a des manières différentes d’être cinéastes. On pourrait bien entendu évoquer le geste cinématographique comme un geste de passeur. Mais ce geste peut se faire avec une caméra qui ne coûte que quelques centaines d’euros ou dans une autre économie, surplombante.

N.K. : Oui, bien sûr. On ne fait pas le même film avec une caméra à plusieurs centaines de milliers d’euros ou une caméra à 980 euros. J’ai un rapport très charnel à la caméra. Depuis La Blessure, je fais le cadre de tous nos films. Et nous montons nous-mêmes depuis 6 ans tout ce que nous tournons. Caméra vidéo, pellicule argentique, appareil photo, table de montage, je vis avec. C’est notre atelier. Que « passe »-t-on exactement quand on fait un film ? Du désir, sans doute, oui beaucoup. Par des gestes aussi concrets que ceux d’un peintre ou d’un musicien, et cela que nous travaillions juste à deux ou avec une équipe plus grande. C’est tout de suite la nature des gestes qui fait un film. C’est immédiat, fulgurant. L’économie du film finance et permet ces gestes. Les mouvements de grue chez Minnelli ou Sirk, on les retrouve de manière flamboyante dans Le Mépris, dans One plus One, mais aussi, de manière plus minimaliste, dans Adieu au Langage. Cela étonne souvent quand je dis ça, mais je ressens dès les premiers plans si le film va m’intéresser ou pas. En fait, dès les premiers sons. La manière dont surgissent les premiers sons du film. L’intention avec laquelle ils arrivent, comment ils précèdent ou accompagnent l’image. La matière du film est tout de suite là, avec sa capacité à surprendre ou pas, son potentiel à se transformer ou pas, de se déplacer vers des choses inattendues ou pas. Les gestes court-circuitent le rapport au temps, ils t‘exposent dans l’instant la pensée qui habite le film.

R.N. : Comment s’est organisé le travail de production. Et, par exemple, qu’aviez-vous présenté au FIDLab en 2016 ?

N.K. : Nous sommes partis sans aucun financement en janvier 2016 avec L’Appel de Calais, qui a pris en charge notre voyage et notre logement sur place dans une auberge de jeunesse. Au départ c’était pour 3 jours. Nous sommes restés 2 mois. Pendant ce temps, nous avons réalisé trois petits films, que nous avons appelé Le Gai Savoir 1, 2 et 3. Trois petites séquences pour le site de l’Appel de Calais. Nous sentions vite qu’un long-métrage était en train de naître. Alors nous avons continué à filmer jusqu’en juin 2016. Jean-Pierre Rehm, Olivier Pierre et Fabienne Moris ont vu ces 3 films passer. Ils nous ont appelé pour savoir ce que c’était. Nous leur avons décrit notre démarche, ils nous ont proposé de participer au FIDLab. A l’été 2016, le film s’appelait alors Je sentais que mon visage était en feu. Nous avions repris les mots d’un jeune Syrien : I felt like a fire was in my face. Et Mata Atlântica était en compétition, cette même année au FID. Nous étions donc présents avec les deux films. Un film terminé et un film en cours.

Lorsque nous travaillons hors système, comme sur L’Héroïque Lande, c’est vraiment la liberté et la vitesse qui nous intéressent. La liberté à la fois de travailler vite et de prendre notre temps. Shellac nous a accompagné depuis le passage au FID. Mais comme le film n’était pas financé, cet accompagnement n’était pas lui-même financier. Il consistait en une aide logistique et un dialogue. La commission d’aide à l’écriture documentaire du CNC nous a donné une subvention de 7 500 euros à l’automne. Et nous venons d’obtenir une aide de 50 000 euros de la Région Haute-Normandie. La liberté cinématographique que permet l’indépendance technique a du mal à trouver un relais efficace en termes de production. L’économie du cinéma d’auteur – fiction et documentaire – est en retard de plusieurs décennies sur les possibilités techniques et créatrices que le numérique offre aux auteurs. Un tout autre horizon est en train d’émerger. Un horizon qui passe avant tout par les films et la manière dont ils sont faits.

Nous connaissons Thomas Ordonneau et Shellac depuis longtemps. Thomas a distribué en salles Paria, La Blessure, et édité les DVD de Paria, La Blessure et Low Life. Il accomplit un travail considérable toute l’année : production, distribution, vente à l’étranger, édition dvd. Ça ne doit pas être simple tous les jours pour lui de trouver l’équilibre entre la logique de l’entreprise et celles des auteurs. Ce sont des frontières souvent conflictuelles et c’est une bonne chose. C’est sans doute vital pour tout le monde. Ça garantit que chacun est à sa place, que chacun prend en charge ses propres responsabilités.

E.P. : Il y a aussi tout ce qui concerne la distribution et l’exploitation. Nous avons appris d’un ami qu’un très vieux cinéma avait ré-ouvert à Barcelone. Les programmateurs de cette salle travaillent d’une manière beaucoup plus ouverte, avec des films qui n’appartiennent pas à l’actualité. Il y a sûrement la possibilité de ce type d’espace en France.

R.B. : Vous préconisez donc une sortie des circuits habituels de distribution et d’exploitation ?

N.K. : L’avenir du cinéma passe par là. Il y a un immense malentendu sur cette idée d’actualité cinématographique. En 20 ans, le cinéma mainstream officiel (auteur et commercial) a repris une puissance colossale. Il a tout reconfiguré : l’actualité cinématographique, les financements du cinéma français, l’industrie technique, l’exploitation, les médias, la critique. Et sans doute aussi une grande part de nos imaginaires. Même si nous ressentons tous face à cela une sorte de fatalisme et d’épuisement, nous sommes sans doute très nombreux à penser qu’il est indispensable d’inventer de nouveaux rituels de cinéma, ailleurs. Laisser tomber tout ce qui nous use, tout ce qui est usé et qui use le cinéma. Ouvrir carrément de grands horizons. Il faudra sans doute plusieurs générations prises dans un puissant accélérateur de particules historiques pour générer ces nouveaux enjeux et d’autres définitions de l’actualité cinématographique. Pour déconnecter l’actualité du cinéma de l’argent du cinéma. Même si aujourd’hui, on peut tenter de décrire cet horizon, on n’en connait pas encore les gestes collectifs. Faire des films, projeter des films, voir des films, écrire sur les films, penser le cinéma, c’est la même chose. A force de tout cloisonner, de séparer, d’isoler, le cinéma se dissout dans ce qui le détruit.

E.P. : Par exemple, pour la sortie de Paris est une fête — Un film en 18 vagues, Sylvain George a organisé — tous les deux jours — des dialogues autour de son film avec des philosophes, des écrivains, des cinéastes. Cela me semble très important. En tout cas, je voudrais y croire. Je sais que Nicolas ne croit plus beaucoup à ce genre de rencontres avec le public. Il pense que tout ça c’est usé, qu’il ne reste plus rien. Y a t-il encore de la curiosité, du désir ? Avec qui parler ? Avec vous, assurément, qui êtes venus nous rencontrer. Dans le même temps, l’attachée de presse du festival nous a informé que certains journalistes ne souhaitaient pas voir L’Héroïque Lande. Évidemment, c’est inquiétant pour la visibilité du film. Une forme d’exclusion qui dit son nom.

R.N. : Sachant que le film dure tout de même 3h40, pensez-vous accompagner le film par des dialogues d’après-séance ?

N.K. : J’ai tendance à penser que nous vivons un peu la fin des débats de cinéma dans les salles. J’aimerais encore y croire, mais bon… Les gens préfèrent s’exprimer sur les réseaux sociaux, avec tout ce que cela peut entraîner comme vitesse, phénomènes mimétiques et sentences. Ni vu ni connu. On peut insulter, défigurer, caricaturer, se noyer dans un phénomène viral, abrutir à l’infini. Est-ce que la salle de cinéma, telle qu’elle est organisée aujourd’hui, reste encore un lieu qui permet d’explorer les registres de paroles que peuvent générer la rencontre avec un film ? Est-ce que la brutalité du système d’exploitation n’a pas fini par l’épuiser par sa frilosité, sa lourdeur et sa soumission à l’idéologie du capitalisme financier ? L’essentiel manque. La dimension utopique du cinéma. A force de perdre courage, de rétrécir le champ de vision de l’exploitation en salles, le système finit par décourager les spectateurs qui désertent les salles. Certains débats ont changé ma vie. Il y a quelques années, Godard au Cinéma des Cinéastes présentait Film Socialisme. Je me sentais mis au défi. Celui du cinéma, de la parole, de la politique, du contemporain, de l’avenir. C’était comme mettre les doigts dans la prise électrique du cinéma. La conférence de Nicole Brenez sur Langlois et Godard à la Cinémathèque continue de me hanter 3 ans après. Ce n’est pas juste ce qu’elle disait, c’était aussi son éloquence, son allure un peu arrogante qui vient du cinéma que j’aime. Elisabeth et moi regardons beaucoup de bonus DVD et d’interviews sur Youtube. L’autre soir on a vu Patrick Brion et Tavernier parlant d’Amère Victoire de Nicholas Ray. Je ne sais plus qui parlant de Voici le temps des assassins de Duvivier. Philippe Azoury de Blissfully Yours. Les films se prolongent dans toutes ces paroles qui s’ouvrent vers d’autres films, mélangeant les époques, les générations, les modes de narration.

Par contre, je ne lis pratiquement plus les revues de cinéma… sauf Débordements, bien sûr (rires). Or, j’étais vraiment un très grand lecteur des Cahiers et de Libération, qui m’ont appris tellement de choses. C’est peut-être une question de génération, peut-être aussi de choix économiques et rédactionnels, mais c’est vrai qu’en lisant ce qu’écrivaient les critiques sur les films en général, on se sentait plus fort. On partageait une commune aventure de cinéma. La critique n’écrit plus aujourd’hui pour les cinéastes. Chacun travaille dans son coin et chacun s’ignore, ou alors ils s’alignent sur les contaminations mimétiques. Les revues participent à la manière dont les films sont vus, dont le cinéma se pense et se diffuse. Plus qu’un lieu de résistance, les revues sont des lieux de création. Donc forcément elles doivent rester un minimum subversives. Il y a des ères de cinéma. Age d’or, âge de fer, âge de bronze… Aujourd’hui c’est un peu l’ère glaciaire. Nous vivons sur des acquis éblouissants obtenus de haute lutte par d’autres générations, en pensant que tout cela va de soi. La défaite est violente. Elle ne concerne évidemment pas seulement le cinéma, c’est la réalité du monde post-démocratique. Appelons-le comme ça. La réalité du monde post-démocratique est une hypnose collective. 57 ans après, Les 1000 yeux du Dr Mabuse reste une des plus redoutables visions du monde contemporain. Un monde infesté de technologies de contrôle, de manipulations du réel et de menaces collectives. L’Hôtel Luxor comme métaphore de la mondialisation. Quelle est la nature de l’humanité mondialisée ? J’ai une immense admiration pour Fritz Lang. Mabuse le joueur (297 mn, 1922), Le Testament du Dr Mabuse (100 mn, 1933) et Les 1000 yeux du Dr Mabuse (105 mn, 1960) ont traversé le 20e siècle de part en part : l’actualité, l’histoire, l’histoire du cinéma, et plusieurs révolutions technologiques. Un seul et même film de 8 h, tourné sur 40 ans.

E.P. : Au moment de La Question humaine, nous avons vécu des expériences importantes. Une pensée très dense émanait du public. Mais pas seulement sur le mode d’un débat routinier après la projection d’un film. Nous avions organisé des rencontres avant le tournage. François Emmanuel est ainsi venu rencontrer le public, certaines personnes avaient lu son roman. C’était ma première adaptation, et nous avons discuté des questions que je m’étais posées. Comment écrire un scénario à partir d’un roman ?… Tirer d’une œuvre ce qui fait sa chair, son cœur. Il ne s’agit pas simplement de rester fidèle au livre et à son récit. Il faut se placer comme un constructeur qui creuse et continue d’explorer, là où l’écrivain a creusé avant. Mener le roman vers le cinéma, les films étant de la matière, des couleurs, des sons, des paroles, de la présence, du rythme… Ensuite, devant l’écran, Lou Castel, Mathieu Amalric et moi avions fait une lecture de différents moments du scénario. Cette oralité a généré dans la salle quelque chose d’assez inouï. Les spectateurs ont prolongé, imaginé, construit un film dont nous avons discuté ensemble. Après la réalisation, nous sommes revenus débattre du film qu’ils découvraient. Ce type d’expérience demande tout de même beaucoup de travail, nous ne l’avons donc pas reconduit pour les films suivants. Mais le public était très présent à cette occasion, il n’était pas du tout passif. Avant d’être un spectateur devant un objet fini, ils découvraient l’objet « scénario ». Une des étapes dans la fabrication d’un film. Nous leur demandions si nous devions continuer la lecture, nous leur proposions de choisir la séquence qu’ils souhaitaient écouter (à partir d’une brève description). Lou Castel a par exemple lu le long monologue qu’il dit à la fin de La Question humaine. Cela a provoqué des prises de paroles passionnantes autour des questions liées à cette période de l’histoire.

N.K. : Nous avions proposé ces rencontres à Quentin Mevel de L’ACRIF. Parfois il s’agissait de concerts. Notamment avec Syd Matters à qui nous avions proposé de faire la bande originale de La question humaine. Nous avions aussi organisé des rencontres avec les philosophes Frédéric Neyrat, Georges Didi-Huberman, Jean-Luc Nancy, Marie-José Mondzain, Mathilde Girard. Comme nous sommes en pleine recherche pendant toute la période de préparation, chaque rencontre était vive, inspirante et fragile.

E.P. : Nous avions abordé toutes les salles de façon très différente, le public ne représentait alors pas du tout une masse, bien qu’il ait été nombreux et multiple. Nous avions confié à des étudiants en cinéma les rushs d’une séquence de La Question Humaine. Pendant deux mois, quatre groupes ont travaillé au montage de la scène qu’ils avaient choisis à la lecture du scénario. Puis leurs montages ont été projetés, nous les avons analysés avec le public. Quelques semaines plus tard, ils ont vu le film fini. Ils ont alors fait la critique de l’organisation des plans qu’ils avaient choisis, et de la compréhension qu’ils avaient de ce fragment.

N.K. : Nos films travaillent avec des matériaux qui viennent de tous les côtés. Avec ce que nous filmons, d’autres films, des livres, des rencontres avec des philosophes, des échanges de courriers électroniques, la peinture, la photographie, le théâtre, la musique, etc. Tout circule sans arrêt. Au moment de faire cette proposition à l’ACRIF, nous avons insisté sur la nécessité d’engager quelque chose avant le tournage, lorsque le film est encore habité par toutes ces idées en ébullition. Il nous semblait inspirant d’ouvrir cela aux spectateurs. Nous avions appelé cette série de rencontres « Substances Turbulences ».

R.B. : Il me semble que, dans le prolongement de ces pistes, il s’agirait de retravailler l’architecture du lieu, de la projection filmique, selon les transformations des constructions et des architectures « nouvelles » des films eux-mêmes. Sans qu’il soit pour autant question d’un autre art que celui qui persiste à s’appeler « cinéma ». Sans doute que l’architecture traditionnelle du cinéma a quelque chose d’engourdi, et il n’est pas impossible que l’architecture habituelle ait une emprise sur la construction des films… Assez clairement, il y a aussi des enjeux économiques aussi imposants que méprisants. Beaucoup d’exploitants feront notamment le choix de ne pas prendre le film en raison de sa longue durée, je crois… Est-ce qu’il faudrait passer par d’autres modalités de diffusion ?

E.P. : Pour ce qui est de l’exploitation en salles, je trouverais tout à fait possible de le projeter en deux parties. Que le spectateur vienne à l’une ou à l’autre, chacune des parties pouvant être un film en lui-même, avec une certaine autonomie. Il faudrait trouver cette forme de liberté, de souplesse, qui permette de projeter les films qui échappent à la durée réglementaire.

N.K. : Nous ne sommes pas d’accord à ce sujet, je ne partage pas cette idée d’une projection en deux parties. Le film est trop court pour être vu en deux parties.

R.N. : Il y aurait un rapport à la durée qui pourrait se perdre.

N.K. : Oui, c’est ce que je pense.

E.P. : Il faudrait idéalement les deux. Sur une semaine, avoir la possibilité de le voir projeter en deux parties, et en intégralité.

N.K. : L’idée serait de trouver une salle que le film pourrait habiter suffisamment longtemps. Une salle techniquement parfaite, sans quoi ça ne vaut pas le coup. Avec le numérique, l’exigence technique est encore plus importante qu’avec le 35mm. Sur 6 mois. En trouvant le rythme naturel des projections. Une fois par jour pendant les premières semaines, puis trois fois par semaine, puis une fois par semaine. A 19h. Et puis les films vivent plusieurs vies. Les festivals, les salles, les éditions DVD, les rétrospectives… Les outils numériques nous poussent tous à réinventer l’actualité cinématographique. J’ai entendu dire que Godard allait racheter les droits de son prochain film pour expérimenter d’autres modes de sorties que la salle commerciale. Il veut même fournir les hauts-parleurs pour les disposer autrement que l’éternel 5.1.

Il y a un écart vraiment très grand entre la réalité réelle, les rencontres que nous faisons pour nos films et la porte étroite, de plus en plus étroite, de l’exploitation en salles. La réalité n’entre plus dans les salles de cinéma commerciales. Quasiment plus. Alors comment on fait avec la fiction si la réalité réelle en est largement évacuée. Par exemple, Alfati dont nous parlions plus haut. Alfati, déjà dans la vie, c’est un héros échappé d’un roman de Faulkner. Il avait perdu tous ses livres sur le bateau qui a chaviré entre l’Afrique et l’Europe. Il nous observait beaucoup lorsque nous filmions dans la tente des Soudanais. Avec son passe-montagne, nous ne voyions que ses yeux. Et pendant trois ou quatre jours il ne disait rien. Le genre de silence qui agrandit les choses et ralentit le temps. Et puis tout à coup, il nous a demandé : « Vous connaissez Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida, Julia Kristeva, Nietzsche ? »

E.P. : Il m’a demandé : « Toi qui écris des scénarios, après avoir marché pendant des semaines dans la jungle, que penses-tu de la manière dont Nietzsche parle de la mort de Dieu ? Qu’est-ce que cela peut travailler en toi ? »

N.K. : Il nous a demandé cela dans son bel anglais cassé. Et nous a ensuite raconté sa traversée, ses livres perdus, etc. Nous sommes allées le lendemain matin dans une librairie à Calais. On lui a acheté Le Gai Savoir de Nietzsche. C’est pour cela que les trois courts films disponibles aujourd’hui sur Internet s’intitulent Le Gai Savoir 1, 2 & 3. Nous lui avons offert en français, avec un dictionnaire franco-arabe. Il a décidé de rester en France peu de temps après.

E.P. : Et il a obtenu sa demande d’asile.

N.K. : Oui, il vit aujourd’hui à Evreux. On s’appelle assez souvent, il parle aujourd’hui couramment français.

E.P. : Il est actuellement en train d’écrire un livre et nous nous demandons comment lui montrer L’Héroïque Lande, qui sera nécessairement un choc : celui de voir ses amis et toute la vie qu’il a traversée dans la Jungle. On s’interroge aussi sur la manière dont nous pourrions prolonger le travail avec lui, l’accompagner dans son écriture. Devons-nous le filmer dans ce travail ?

N.K. : Je crois qu’il faudrait rester sur son terrain et, s’il y a un passage possible vers le nôtre, nous le trouverons. Mais peut-être qu’on va revenir sur ce que l’on a filmé selon une autre forme. La Lucarne nous a proposé de faire quelque chose pour ARTE. Un geste cinématographique à partir de L’Héroïque Lande. Un film de 70 minutes incluant des choses que nous n’avons pas utilisées dans le film. Quelque chose qui serait donc autre. Peut-être pourrions-nous y réfléchir avec Alfati. Comme Blandine et Amadu dans La Blessure, ou Julio dans Low Life, Alfati, c’est toute la puissance de la réalité qui vient envoûter la fiction. C’est de là que vient la nature de plus en plus fantastique de notre cinéma, je crois. Cette relation entre le documentaire et la fiction, comme deux hémisphères du cerveau. Plusieurs dimensions qui coexistent à la fois. Avec plusieurs bandes sons en même temps.

E.P. : Nous avions envoyé les images du travelling de la double clôture à Lav Diaz. Pour le coup, il s’agit d’une réalité mondiale… Dans tous les pays, vous pouvez trouver de telles clôtures, des murs de grillages, qui interdisent de circuler. Nous lui avons donc envoyé ces images en lui disant que nous aimerions beaucoup qu’il compose quelque chose.

N.K. : Lav est un guitariste magnifique. La première fois que je l’ai entendu, c’est dans le très beau film que John Gianvito à tourné à Manille, Vapor Trail (Clark). Ensuite, il y a une ou deux minutes de guitare dans La femme qui est partie. Le seul plan du film tourné à la main. On lui a envoyé le montage de L’Héroïque Lande en lui demandant s’il serait d’accord pour faire une version de La Marseillaise pour le début du film. Un peu comme Hendrix et l’hymne américain. Mais ça résiste. On voulait entrer dans le film comme nous sommes entrés dans la Jungle. Dans un territoire sans repères, opaque et mystérieux.

E.P. : On pourrait travailler avec cette musique pour le film annonce. Et nous avons tellement de plans dans lesquels des visages regardent la caméra, même très brièvement… Il me semble aussi que, pour cette bande-annonce, il ne faudrait garder que l’oralité, en n’insérant aucun sous-titre afin de préserver la diversité des langues parlées. Par exemple, dans l’espace de jeu, des gens s’adressent directement à la caméra. C’est seulement au cours du travail de traduction que nous avons compris qu’ils récitaient des bribes de poèmes. Ce sont des fragments poétiques, des fragments de chansons populaires. « Ne vous disputez pas avec les pauvres » est par exemple une chanson. Celui qui nous dit très spontanément « J’ai tout perdu, j’erre avec de la poussière sur la tête » et qui rit beaucoup, cite un poème. C’est une manière de nous adresser une parole. Cela nous semble des moments particulièrement intéressants et qui pourraient dialoguer, sans sous-titres, avec la musique de Lav Diaz.

R.B. : Parmi les moments qui marquent beaucoup, il y a notamment des scènes de danse. La séquence finale consiste en un solo. Il me semble, malgré cette figure lointaine et qui existe comme silhouette, une figure dont les contours tendent à brûler, avoir reconnu le travail du danseur qui intervient à la fin de votre documentaire Le Vent souffle dans la cour d’honneur (2013).

N.K. : Nous savions que nous voulions terminer le film par une danse. On avait déjà filmé un homme à la corpulence très imposante, très jeune (23 ou 24 ans) et un peu fragile. Il se mettait régulièrement à danser dans la rue principale. Il commençait à danser avec les mouvements de ses sourcils, ses yeux, son visage, son cou. Il devenait très féminin et il troublait beaucoup les hommes. Après, tout son corps suivait, entrainant tous les regards. L’homme le plus lourd du monde qui danse comme Fred Astaire.

E.P. : Un jour, il y avait peu de monde dans le restaurant, je me suis levée pour danser avec lui. Et malgré son corps presque obèse, il bougeait avec une légèreté incroyable. Tout à coup, un monde s’inventait par sa danse. Je l’ai surnommé Hugo, parce qu’il adorait le parfum qui porte ce nom. Un corps se sent comme un monde. Un corps dansant ouvre un monde nouveau. Danser c’est transformer son corps, faire qu’une forme se lève. Il y a cette phrase de Nietzsche que j’aime beaucoup : “Je ne pourrais croire qu’en un Dieu qui saurait danser“.

N.K. : J’ai filmé ce bref moment, 2, 3 minutes. Nous lui avons demandé s’il serait d’accord pour danser dans la dernière séquence du film. Entre temps il a réussi à partir pour l’Angleterre… On a cherché d’autres gens sur place. Mais cela devenait de plus en plus compliqué, trop tendu. Oui, DeLaVallet Bidiefono est un danseur africain avec qui nous avions déjà travaillé à Brazzaville. C’est un ami de Dieudonné Niangouna, auteur et metteur en scène de théâtre congolais prodigieux. DeLaVallet a fait une performance pendant une installation cinématographique que nous avons faite au 104. Il nous disait : « Mais tu sais, nous, en Afrique, on ne danse pas pour rien. Nous nous libérons de toutes nos chaînes. C’est cela la danse : on se déchaîne. Le déchaînement ».

E.P. : C’est pour cela qu’il est devenu danseur. D’ailleurs, nous avons tourné un film dans lequel il improvise sur cette idée, pendant vingt-cinq minutes. On était à Brazzaville, dans une sorte de zone désaffectée, toute en ciment, avec simplement une lumière… et c’est vraiment très beau. Intense, toujours plein d’humour, de joie, d’invention, on sent qu’il joue et pense avec son corps, avec le rythme, sans pathos aucun…

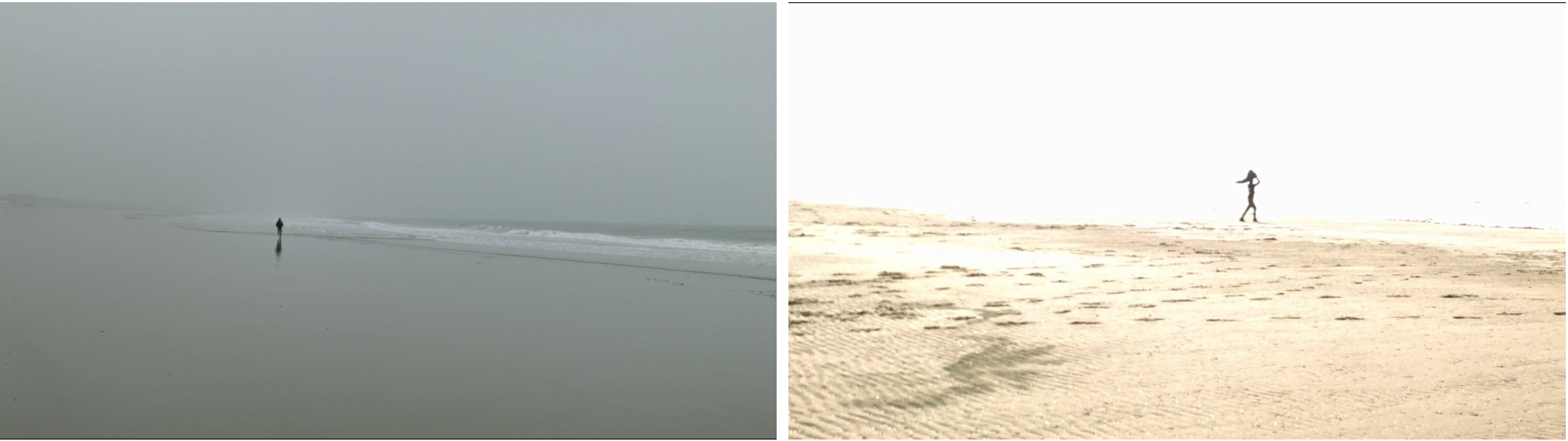

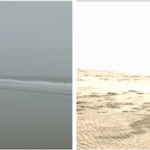

N.K. : Nous avons tourné la dernière scène de L’Héroïque Lande sur la plage le même jour que les plans de la Jungle après la destruction, quand la lande a été complètement vidée de ses habitants. On voulait filmer sur la plage où nous avions filmé Zeid. Mais la police nous a repérés et nous a demandé de partir. Du coup, nous sommes allés sur la plage de Calais, près des ferrys. DeLaVallet a bu un peu de whisky. Et il est parti d’un coup alors que je n’étais absolument pas prêt, je n’avais pas réglé la caméra. Il s’est mis à courir, très vite et très loin. J’ai couru après lui pour le filmer. Et tout s’est passé comme ça, très vite, sans préparation. Elisabeth m’a juste glissé dans l’oreille : Ne t’approche pas, filme-le de loin. Cette distance était très belle. A un moment donné, le bateau arrive et bien sûr, sans assistant pour faire un top. Cet homme qui court pourrait être un réfugié. Il n’est pas en représentation, c’est un rituel spontané.

R.B. : Rien ne nous dit qu’il s’agit d’un danseur.

E.P. : En effet. Par ailleurs, lui-même se trouve actuellement en situation de réfugié. Il ne peut pas retourner au Congo, en raison des conflits.

N.K. : Ce matin-là, un jeune homme a traversé un plan que nous tournions dans la Jungle vide. Il ramasse quelque chose puis le jette au loin. Hier, à la projection, j’ai eu l’impression qu’il s’agissait d’un retour. Un homme revenait dans la Jungle à la fin du film. Pour un nouveau commencement. Le dernier ou le premier homme. Le même homme ou un de ses frères, qu’on voit courir au loin pendant la séquence où Yared parle du diable. Il pourrait s’agir d’un seul et même homme qui se démultiplie et revient à la fin du film. La danse dans laquelle DeLaVallet s’engage a quelque chose d’une danse vaudou. Sa danse est un appel. Une danse qui sonne le rappel de ceux qui sont partis et de ceux qui sont en route. Pour que les gens reviennent et n’abandonnent pas. Pour que celui qui depuis toujours invente de nouveaux chemins continue à creuser de nouveaux chemins. La musique de Leonard Cohen parlait déjà de cet étranger il y a 50 ans. Et Leonard Cohen, même mort, chante aujourd’hui à nouveau pour lui. Pour tous les joueurs de poker qui attendent la carte si haute et si démente qu’ils n’auront plus jamais besoin de jouer au poker. Une carte qui pourrait mettre fin à toutes leurs souffrances. Un appel à tous les marronnages. Et si la Jungle a bien été « détruite » par la France, par l’Europe, elle a déjà recommencé. Ici ou ailleurs. Il y a avait cinq ou six cent personnes lorsque Sangatte a été rasé. Quinze ans plus tard, ils étaient parfois quinze mille dans la Jungle.

E.P. : DeLaVallet nous racontait que dans les plantations, les colons étaient terrifiés lorsqu’ils entendaient, au coucher du soleil, résonner les tambours et les pas des danseurs frapper la terre. Les esclaves dansaient, malgré l’épuisement. Les colons les pensaient habités par le diable, par les démons. Ils travaillaient dans des conditions extrêmes, jusqu’à l’épuisement, mangeaient peu. Comment pouvaient-ils trouver l’énergie de danser autrement que de manière diabolique, surnaturelle ? Leur danse était interprétée comme une menace. Eh oui, en dansant, les esclaves montraient aux maîtres qu’ils avaient encore la force de se défaire de leurs chaînes. Et il nous a affirmé que lui dansait depuis ces temps-là.

R.B. : Lorsqu’il engage sa danse, il sait déjà qu’il y aura la chanson de Leonard Cohen ?

E.P. : Non, absolument pas, il ne sait rien de tout cela lorsqu’il se met à improviser sur la plage. Il compte vraiment sur un rythme intérieur. Le sien, avec ce qui l’entoure, les vagues, le vent.

N.K. : Chaque fois que nous l’avons filmé, c’est sans musique. Il danse à partir de nos discussions et de ce qui se passe en lui. Et puis après, à nous de nous débrouiller, de chercher la musique. Une nuit, vers 4h du matin, je n’arrivais pas à dormir. J’avais envie d’essayer des choses et cette chanson est arrivée quasiment tout de suite, mais je ne m’y attendais pas du tout. En même temps, ça fait deux ans que Leonard Cohen me travaille. Sans doute le juke-box dans Prenez garde à la sainte putain (1971) de Fassbinder qui me hante depuis quelques années. Il est difficile de trouver quelque chose par un raisonnement, les musiques s’imposent au fur et à mesure du montage.

R.N. : Nous avons parlé de science-fiction, mais pas encore de western.

N.K. : Oui, nous mentionnons John Wayne dans le générique. Il y a cette joute avec un homme, de nuit, autour d’un feu, avec qui je parle. Pendant la nuit, cet homme m’impressionnait énormément. Il venait d’arriver et il me semblait mesurer deux mètres. Je me disais en filmant : c’est John Wayne. Le lendemain, il m’a paru très différent, beaucoup plus petit. Plus tourmenté, plus à découvert. La nuit, les jeunes gens du campement l’écoutaient, il les faisait rire avec ses histoires, le récit de sa traversée du Sahara. Il avait un vrai auditoire et, au fur et à mesure, il a perdu son énergie. En 3 mois, il s’est complètement vidé.

E.P. : Une communauté s’était réunie autour de lui pour écouter des histoires, discuter. Rire des récits fous, impossibles à imaginer.

N.K. : Le western évoque aussi la ville des chercheurs d’or. En tournant L’Héroïque Lande, je pensais souvent à John Ford, à Griffith. Cheyenne Autumn habitait déjà La Blessure. Dans la Jungle, Naissance d’une nation.

E.P. : Il faut dire que nous avions, avec la lande, un décor monumental. Une ville en devenir avec une foule de gens, des feux de camp au coin de chaque ruelle… La destruction des campements indiens par le feu dans les films de Ford rencontre ce qui se passe dans L’Héroïque Lande.

N.K. : Thomas Guillot, un jeune étudiant du Fresnoy avec qui nous travaillons de temps en temps, est allé filmer des choses pour nous car nous n’étions pas en France lors de la destruction définitive. Pierre Creton a aussi filmé quelques plans. Thomas a notamment tourné un plan depuis la voie rapide, on voit la lande et cinq cent CRS marcher au pas, sur la route, alors que la jungle brûle au loin.

E.P. : Il me paraît difficile de l’accompagner de la musique de Lav Diaz, parce qu’un plan de CRS avec cette reprise de La Marseillaise…

N.K. : Je comprends ta prudence. Il y a dix ans, on aurait pu sans problème. Hendrix a fédéré toutes les jeunesses US, européennes, asiatiques, autour de son hymne américain complètement explosé. C’était une époque de révoltes et la violence sublime de Hendrix mettait le feu à l’Amérique blanche. Mais aujourd’hui, en France, ce genre de position est devenue risquée. Déjà il y a 6 ans, on a été très attaqué dans Low Life à cause d’un « vrai » mot d’ordre. Pendant la confrontation entre les jeunes gens et la police venue vider un squat de réfugiés africains, ces jeunes gens – qui l’après-midi s’étaient réellement confrontés à la police pendant les manifestations à Lyon – scandaient devant la caméra : Pétain, reviens, t’a oublié tes chiens… Sylvain George a une théorie sur ça et je veux bien le suivre là-dessus. Il pense qu’il est devenu très compliqué de montrer des affrontements violents entre les jeunes gens et la police dans un film aujourd’hui en France. Les institutions se positionnent contre le film. Pourtant, il s’agit de la réalité et si le cinéma français doit renoncer à la réalité, à certaines réalités disons, comment fait-on ? Lorsqu’on filmait la destruction de la zone Sud, les feux s’élevaient partout autour de nous. Les habitants de la Jungle mettaient eux-mêmes le feu à leurs maisons, pour ne pas laisser la destruction de leurs abris à la police. Des intellectuels iraniens s’étaient cousus la bouche pour protester contre la surdité maladive du gouvernement et de l’administration. Cette connexion entre le temps immédiat et tout ce que ça réveillait comme mémoire était très impressionnante. Ces autres temps qui surgissaient, visibles, sensibles. Depuis le génocide des Indiens d’Amérique, la colonisation, la Seconde Guerre Mondiale… Dans ces feux, c’est toute une partie de l’histoire européenne qui s’étale à ciel ouvert, c’est même toute une partie de l’histoire du cinéma. Qui va de John Ford à Lav Diaz. Entre les abris de fortune, les corps noirs que l’on chasse de leurs maisons, les valises faites en vitesse, les bulldozers, les boucliers et les ordres des CRS. Et au lieu qu’une jeune fille noire américaine chante un blues ou un gospel à Harlem dans les années 50, à Alabama dans les années 60, à Charlottesville en 2017 ; une jeune soudanaise chante un tube de Rihanna dans la Jungle de Calais.

E.P. : C’est aussi la raison pour laquelle il y a un accompagnement. Il avait une guitare dans cette maison, mais elle n’avait plus de cordes. Cette jeune fille a donc chanté a cappella, en nous demandant d’ajouter un accompagnement si nous gardions la chanson dans le film. Notre fils, Ulysse, s’y est mis tout de suite. Il adore Rihanna !

N.K. : Et Ulysse l’a très bien produite ! La première version était tellement ample et magique qu’on lui a demandé d’en faire une version low-fi. Ça n’allait pas avec la Jungle… Il s’est marré en disant qu’il passe beaucoup trop de temps à « bien produire » une chanson pour avoir envie de la salir. Ulysse a aussi composé la musique de fin qui suit la chanson de Cohen, Heroic Fantasy. Magnifiquement produite, elle aussi. Mais tout ce qui était trop bien produit ne correspondait pas à l’idée que nous avions du son du film. Mikael Barre, le mixeur, a donc réalisé une version low-fi des deux morceaux. Par contre, la musique de Brahms a été mixée telle quelle. Avec le recul, j’aurais bien aimé travailler aussi sur une version low-fi…

E.P. : Mais on la salit quand même avec le vent mauvais. Ça grogne, rugit, et s’enfuit au passage des CRS.

R.N. : En découvrant votre film en salle hier, avez-vous pensé à d’autres idées de modifications ?

N.K. : Elisabeth insiste pour que je coupe quelque chose que je n’ai absolument pas envie de couper. Mais nous allons essayer.

E.P. : Après le témoignage d’Habib, l’Afghan qui travaillait avec les forces étrangères et qui dit « Je ne pourrais jamais retourner en Afghanistan », on se retrouve sur la lande. Et un homme passe seul tandis que la musique de Gil Scott-Heron, Pieces of a man, démarre. On va jusqu’au bout du morceau. Je crois qu’il faut couper « cut » cette respiration. Qu’il y ait beaucoup moins de contemplation. Cette durée n’est pas nécessaire. Pour moi, les paroles de Habib se prolongent dans le plan d’après : on est avec Dawitt, silencieux, il n’a pas réussi à passer en Angleterre. Il nous raconte alors comment après être resté caché 24 heures dans un camion, les chiens l’ont découvert.

N.K. : J’ai beaucoup de difficulté, pour l’instant, à accepter cette coupe. Mais je sais que tu as raison.

E.P. : Je n’aime pas l’aspect contemplatif de ce passage. Lorsque Almaz, Zeid, Dawitt et Johnny quittent la Jungle, la nuit, en camionnette, la musique de King Krule dure un temps qui correspond à celui de leur action. Ici, je trouve important que l’image donne le temps à la musique, et non pas l’inverse. Je n’aime pas du tout que l’on ajoute des plans pour aller au bout d’un morceau de musique.

N.K. : Tu as sans doute raison sur la forme… Je connais les paroles de cette chanson et, bien entendu, elles me travaillent beaucoup.

E.P. : Pour la chanson de Leonard Cohen, si le morceau va jusqu’au bout, c’est que la danse proposée par DeLaVallet correspond quasiment à la durée du morceau. D’ailleurs, la musique s’interrompt et il continue à danser. On n’entend plus que les vagues.

R.N. : Quelque chose de plus imprévisible existe dans cette danse, par rapport au passage d’Almaz dansant sur la chanson de Christophe. Elle entraîne un autre rapport au temps.

E.P. : Et vous savez pourquoi « Dangereuse » de Christophe ? On a beaucoup partagé de moments musicaux avec nos amis dans la Jungle. Ils nous faisaient écouter leurs chansons, nous leur faisions écouter les nôtres. Ils aimaient observer comment nous réagissions à leurs sons. Des jeunes Soudanais nous ont fait écouter de la dance américaine. Et nous avons fait entendre ce concerto de Brahms sur mon téléphone portable. L’un d’eux a cherché un morceau dans le sien et nous l’a fait écouter en nous disant que c’était comme notre Brahms. Il s’agissait d’un morceau de musique traditionnelle, très ancienne. Quant à la chanson de Christophe, elle venait de sortir. Nous l’écoutions parfois à la maison. Dans la tente, à un moment donné, avec Almaz et Zeid, on a lancé le morceau. Et Almaz l’a tout de suite beaucoup aimé. Elle était très émue et sans comprendre les paroles, trouvait que la musique lui correspondait, que ce morceau parlait d’elle, qu’il chantait pour elle. Alors, comment aurions-nous pu lui refuser cette séquence dans le film…

R.N. : Lorsque les deux jeunes gens sont arrivés en Écosse et qu’il déclare « Fuck England », il y a eu beaucoup de rires dans la salle. Il m’a semblé étonnant que les rires se prolongent à ce point, dans l’ignorance en quelque sorte de la dimension tragique du passage, de l’isolement, de l’arrachement à une communauté qui s’était constituée.

E.P. : Oui, en effet. Toutefois, je pense qu’il n’y a pas que du tragique dans le passage. Ce qui est tragique, c’est la façon dont les gouvernements persistent à interdire le droit de circuler librement. Le passant ne passe que parce que, précisément, venant d’ailleurs, il est en route vers d’autres lieux. Il est de « passage ». C’est pourquoi nous devons l’accueillir. A mon sens, du point de vue d’un jeune homme de dix-huit ans comme Zeid, il le dit avec la plus grande simplicité du monde. Son rire n’entre pas dans une logique de la tragédie, dans la folie de l’autre. Ce que j’aime chez Zeid, c’est qu’il arrive à en rire. Ce pays ne correspond pas à ce qu’il espérait, il pleut tout le temps, il se sent seul, tout est trop cher ; il réagit comme n’importe quel autre jeune homme de son âge qui a décidé de se rendre quelque part, et trouve que cet endroit est affreux.

R.N. : Cela dit, vous êtes tout de même étonnés par ses mots.

N.K. : Oui, complètement. C’est le propre de Zeid. Il nous étonnait sans cesse avec son sens de l’humour solaire.

E.P. : Moi, je me suis roulé par terre. Je le connais, il est joueur, tellement joyeux. Il a si souvent essayé de passer en Angleterre… Cela m’a fait rire qu’il ait cette liberté de détester cet endroit. Il ne faut pas non plus qu’il y ait une culpabilité dans le rire, cela participe peut-être d’une conjuration du tragique. Au fond, tous ces jeunes gens veulent pouvoir circuler d’un pays à l’autre. Yared voulait retourner à l’université. Il a choisi l’Angleterre pour y rejoindre sa sœur. Le pays lui plait, il parlait d’ailleurs déjà un peu anglais.

N.K. : Le dérèglement climatique et l’interdiction de circuler des personnes en situation de guerre – civile, climatique et économique – sont des catastrophes mondiales. Si ce que beaucoup de chercheurs annoncent concernant les migrations climatiques se réalise, les Jungles seront de plus en plus vastes à l’échelle de l’Europe et la répression de plus en plus meurtrière. Le philosophe Achille Mbembé a beaucoup écrit sur ces enjeux dans Politiques de l’inimitié.

E.P. : Oui, pour Mbembe, « l’identité n’est pas essentielle, nous sommes tous des passants. »

N.K. : Qu’il utilise le mot de passant est intéressant, parce que le jeune Afghan au début du film parle de passagers. Il ne parle ni de réfugiés, ni de migrants. C’est très beau quand ce jeune homme explique risquer sa vie pour aider les femmes afghanes. Son travail ouvre sur l’avenir de l’Afghanistan. La Jungle que nous avons filmée était une ville habitée par l’avenir. Une ville qui se construisait en direction du futur. En voulant l’effacer jusque dans la mémoire collective, c’est cet avenir qui a été momentanément obscurci. Un avenir en commun qui cherche à s’affranchir des scléroses psychotiques du siècle dernier.

Retranscrit par Robert Bonamy et relu par Raphaël Nieuwjaer. Toutes les images sont tirées de L'Héroïque lande (la frontière brûle) (Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, 2017).