Que pleure un plan

A propos de Jonathan Perel

Le Prix Camira[11] [11] Camira est une association internationale de critiques, chercheurs, cinéastes et programmateurs, réunis dans le but d’intensifier la circulation des films, des regards et des idées. Elle organise de par le monde des jurys, tables rondes, colloques, publications et traductions. On peut consulter ici la page de cette heureuse conspiration cinématographique. Le jury du FID était constitué, outre l’auteur de ces lignes, de Victor Paz Morandeira et de Jorge Flores Velasco. a été remis lors de l’édition 2015 du FIDMarseille à Toponimia, de Jonathan Perel. Choix motivé à la fois par l’éclat d’un travail sans pareil, séduisant par son ascèse même, et par le désir de célébrer une œuvre dont la recherche nous semblait s’accorder avec la signature d’un festival parmi les plus explorateurs qui soient. Ce texte voudrait compléter l’éloge contenu dans le prix, et rendre justice à un travail qui, solitaire parce qu’exigeant, est encore maintenu dans un relatif secret. De cette œuvre, Toponimia représente tant la somme que le sommet. D’abord parce qu’il ré-articule sous une forme systématique les éléments élaborés par les films antérieurs. Ensuite parce qu’il expose sous la forme la plus épurée l’objet, ou plutôt la cible, de ce cinéma contre-policier : la structure géographique du pouvoir, l’usage répressif du cadastre. Au confluent du travail d’archive, de l’arpentage visuel et du discours de la méthode, la recherche de Jonathan Perel est riche de nouveaux problèmes cinématographiques et politiques.

Cette œuvre est jeune. Six ans, six films : deux courts (Los Murales, 2012, Las Aguas del Olvido, 2013), un moyen (Tabula Rasa, 2013), trois longs (El Predio, 2010, 17 Monumentos, 2012, Toponimia, 2015, le plus long – 82 minutes). Et isolée – réalisée dans une solitude laborieuse, à peine secondée, de rares fois, d’un assistant, et esseulée dans son champ, dans son pays. Perel, détective public, enquête sur une double affaire, un meurtre collectif, une résurrection nationale : les centres de détention clandestins dans lesquels la dictature argentine suppliciait les corps révoltés ; les monuments qu’une démocratie restaurée a surajouté aux traces de l’infamie, pour en garder souvenir et pour en conjurer le retour. Travail de mémoire dédoublé, et presque inversé. L’anamnèse cinématographique des heures sanglantes montre que le passé, arasé, n’en affleure pas moins ici ou là, parce qu’il a légué au pays un urbanisme dont il est malaisé de se défaire – il est plus facile d’éradiquer les bourreaux que d’effacer la torture quand elle est inscrite à même la pierre. Quand au regard tourné vers le travail de deuil, vers l’inscription spatiale des souffrances révolues, il révèle que le souvenir est sans tapage et que les œuvres de mémoire sont elles-mêmes frappées d’oubli, ou maintenues dans un silence discret – deuil du deuil, jamais à la hauteur de ce qu’il pleure, jamais à même de recouvrir entièrement de ses larmes le sang qui a coulé.

L’intérêt – la grandeur – de Perel ne tient toutefois pas qu’à cette piété à l’égard des cris étouffés du passé. Plutôt à une série de déplacements, et à une refonte de l’idée documentaire. Déplacement des interrogations sur les pratiques du pouvoir, qui, outre des fusils et des fouets, use aussi du contingentement et du quadrillage spatiaux – à l’enfermement bien connu dans les geôles répond une plus insidieuse séquestration dans l’espace habité ; c’est-à-dire, identiquement, délocalisation du regard, porté désormais sur les murs innocents, les pierres muettes, les inscriptions délavées. Avec le travail de Perel se renouvelle la durable intrication de l’enquête cinématographique et de la trace historique – ne sont plus convoqués les mêmes documents, l’ordre de la preuve est bouleversé. Si bien que « documentaire » ne signifie plus récolte de faits et de paroles, impressions sur l’image des doléances du monde. Ce qui s’y consigne, c’est, ici, tout ce qu’il y a de muet et d’invisible, tout ce qui ne s’expose pas spontanément. Ne se documente que ce qui demeure rétif à la monumentalisation (ou ce qui la dialectise, la réforme) – tel tracé effacé d’une route, telle panneau inaperçu, tous les signes d’autant plus signifiants qu’il font mine d’insignifier. L’affaire documentaire reste problème juridique (éternelle collecte de preuves – mais l’histoire du genre est tout autant l’histoire de ce qui vaut comme attestation) ; par contre, l’instruction change de dossier : à la barre sont appelés cailloux et ciment, poutres et pancartes. Aucun homme pour témoin. L’attention se porte ailleurs. Surtout, elle se comporte autrement – millimétrée, focalisée, désubjectivée, elle se désire science. Perel ne soumet pas la perception aux règles de l’art ou de l’homme, mais à la raison calculante et aux soucis de la discipline. C’est que pour contrer l’effroyable rigueur du meurtre industriel, il n’y a que l’identique exactitude des vérités roidement cadrées.

Décrivons. El Predio se loge dans un ancien centre de détention clandestin réhabilité en lieu de mémoire où des artistes ont été conviés à éponger les larmes par des œuvres – ainsi d’une splendide installation sur le « Gliptodonte », fabuleux dragon du temps, ou d’une salle de cinéma projetant le passé. La méthode, alors, en est encore à se chercher, mais affirme déjà quelques traits décidés : plans fixes à la durée mesurée (comptée, même), souvent évidés (l’humain est toutefois assez présent dans ce coup d’essai), et fixés (sidérés) sur les murs. Los Murales collecte des inscriptions déposées sur les façades – celles laissées par la dictature, celles où s’écrivait la révolte contre elle : s’affrontent dans ces films, mais toujours discrètement, les deux faces ou usages de tout dispositif, entre la contrainte et ce qui y résiste. 17 Monumentos est fait de dix-sept plans fixes sur dix-sept monuments a minima (trois panneaux, trois mots : mémoire, vérité, justice), érigés en dix-sept lieux où sévirent auparavant des centres dictatoriaux. La méthode appelle la différence par la répétition : les cadres semblent s’engendrer les uns les autres, fatalement similaires, mais varient par d’infimes détails (tel point de fuite ici, qui aère largement le champ, quand un autre est résolument fermé, étouffant ; ou bien dans tel plan vient s’incruster un élément propre à faire brèche – une voiture, une échoppe, voire un homme). Nul écart qui ne soit infinitésimal, qui ne demande une forte concentration à un spectateur dont l’attention est par ailleurs rendue flottante par l’étirement du temps et l’apparente tautologie visuelle. C’est là un aspect que le reste de l’œuvre systématisera : ne faire jouer l’écart qu’au sein de la duplication du Même, inscrire la différence dans l’écrasant empire de l’homogène – figuration aussi éloquente que discrète de ce que signifie toute résistance (une entame, une marge, un débordement).

Tabula Rasa narre (sans paroles, comme à l’habitude) la destruction d’anciennes officines du pouvoir, filmant longuement câbles et bulldozers, plâtres éparpillés sur le sol ou bouts de murs exposés dans une pièce. Il s’agit du film le plus explicite de Perel – celui qui pointe le plus nettement le lieu de sa réflexion (le dépôt granitique de la mémoire, l’histoire comme chantier urbain permanent) – et du plus joueur en termes d’expérimentations formelles – le cinéaste y délaisse en partie son méthodisme du Même pour travailler, cette fois, le grand écart entre chaque plan, variant considérablement les échelles et les formes de mobilité (jusqu’à s’autoriser des panoramiques dans cette cinématographie essentiellement constituée de plans fixes). L’ensemble se conclut par une drôle d’allégorie faite de legos – des constructions schématiques désignées comme microcosme des bâtiments tout aussi cubiques et étouffants que les pouvoirs érigent. Tabula Rasa demeure le film le plus éploré et le plus ludique de l’œuvre entière. Il sera suivi du bref Las Aguas del Olvido, film maritime dévoué aux bouées marquant, au milieu de l’immensité océanique, les lieux où chutèrent ceux que les fameux « escadrons de la mort » de la dictature catapultaient hors de leurs avions, pieds et poings liés. Pas de plus belle parabole du théorème de la mémoire propre à Perel : quelques récifs égarés au milieu d’une mer indifférente – à la mémoire le solide, quand l’histoire qui va et s’écoule n’a rien que de liquide.

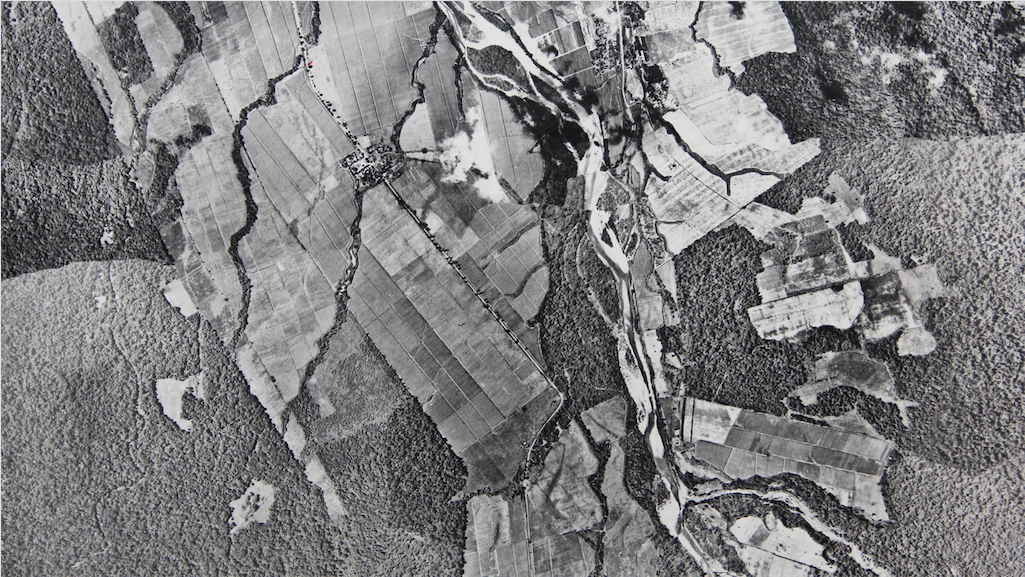

Puis vint Toponimia, dernier en date, résumé ultime en ce que s’y condensent et extrémisent tous les procédés expérimentés auparavant, en ce que s’y expose aussi le cœur de cette recherche. Un décor : quatre villes presque désertes, situées au bas de montagnes où, naguère, luttèrent des paysans (opposés non à la dictature, mais au gouvernement qui la précéda). Ces villes se trouvent chacune à environ une quarantaine de kilomètres des autres et, d’après Perel, ignoraient l’existence de leurs sœurs. Elles étaient pourtant les quatre pièces solidaires d’une même opération de pacification sociale ayant pris les dehors de la planification urbaine. Plutôt que d’y aller à la baïonnette, le gouvernement avait décidé de reloger les guérilleros dans ces zones cadenassées pour étouffer leur révolte par le truchement de l’architecture – de les enfermer dehors en leur imposant un nouveau tampon spatial. De là quatre villes rigoureusement identiques, filmées les unes après les autres avec exactement les mêmes plans (mêmes échelles, et durant tous quinze secondes). Un prologue expose d’abord un type singulier de pièces à conviction : des plans, des maquettes, des relevés du cadastre, et quelques photos – comme si la vraie archive des crimes n’était pas les images du pouvoir ou même les minutes des interrogatoires et procès qu’il a menés, mais, en-deçà de ces documents trop bavards, sa cartographie intime, son inscription dans l’espace, d’autant plus dangereuse qu’elle se donne des airs de neutralité. À ce préambule schématique (parce que fait de schémas, et orientant dès lors la perception vers tout ce que le réel contient de tel) succèdent les quatre parties consacrées à chacune des villes, pour faire saisir l’ampleur du règne de l’identique (et la frayeur qu’il appelle), pour donner forme, en la redoublant, à la répétition systématique dont le pouvoir fait sa marque. Mais c’est justement dans ce jeu de redite visuelle que vient interférer la possibilité d’une contestation, puisque la réitération acharnée ne peut que déboucher sur une série de différences. C’est, par exemple, d’une ville à l’autre, la variété des statues exposées en leur centre (ici un buste de type néo-classique, là un autre amoché par l’usure, ailleurs une manière plus moderniste), les inégales évolutions des couleurs et de la végétation, ou les différentes inscriptions murales – bref, tout une palette de possibles divisant le Même, manifestant les points où l’uniforme achoppe. Comme s’il fallait exaspérer le système pour en entrouvrir les failles. Pour qu’il bute sur lui-même et s’écroule de s’être épuisé dans son infini redéploiement.

Deux mots nommeraient ce qui s’articule hautement dans Toponimia, et dans une moindre mesure à travers les autres films : isotopie et schématisme. Le premier indique la matière de l’œuvre : l’inscription territoriale et architecturale du pouvoir, inspectée, exposée par le biais de sa prolifération à l’identique. Le second inspire le cadre, la procédure : pas offrir en bloc le mêlé du monde, mais le découper par le regard – le cadre – pour parvenir à la structure, à ce qui ordonne, pour montrer comment ce même monde est carrelé par les pouvoirs. De là que plusieurs des films s’ouvrent, comme Toponimia (titre qui dit tout le programme : figurer l’arraisonnement, la régulation de l’espace), sur une série de schémas spatiaux – si bien que le cadre lui-même n’est jamais loin de devenir carte (du cadastre). L’œuvre de Perel est donc doublement double. Elle s’arrime à un objet deux fois divisé – la mémoire, mise sous le double signe de l’enfoui à convoquer et du construit à relayer, et la matérialité de cette mémoire (disons sa géolocalisation et sa stratification). Et elle emprunte une forme se dialectisant sans arrêt, parce que travaillant contre elle-même : son but premier est de se constituer en méthode mathématique, qui dans son rigorisme dessinerait l’implacabilité du système dictatorial (même serrage de vis, esthétique pour Perel, policier pour le pouvoir) ; mais elle tend en même temps à encourager la contestation du système par lui-même – à l’infléchir, le modaliser, le faire dévier par le travail de l’écart interne. La rigidité formelle de ce travail n’a rien de gratuite. Elle ne trouve son sens et sa valeur qu’à se poser comme décalcomanie d’une semblable roideur tyrannique ; si Perel use d’un géométrisme aigu, c’est que sa forme est déterminée – informée – par la matière qu’il se donne. Et si son œuvre est dotée d’une réelle puissance politique, c’est que cette adéquation au terrorisme du Plan se prolonge en bifurcation propre à enrayer la machine mathématique. Outrer le système afin qu’il se subvertisse lui-même.

En cela résident les apports de Perel. D’une part, avoir poussé plus loin que quiconque l’idée d’une forme méthodique, empruntant ses modèles aux procédés scientifiques (à l’algèbre, au médico-légal). D’autre part, avoir déplacé le lieu de la mémoire. Nombreux sont les films excavant les témoignages de barbarie en se penchant sur les actions des bourreaux ou les menées de la police. Toute une ribambelle de tortionnaires trop humains, que Perel remplace par des structures anonymes et des blocs de bétons à leur tour rangés parmi les criminels. La pierre devient la plus éloquente des archives et l’urbanisme passe pour un lapsus de l’Etat. Des penseurs nous avaient déjà invités à reloger ici notre regard (Foucault, Virilio, Harvey). Des cinéastes, bien peu ; et Perel en est la figure de proue. À ce double apport s’ajoute un renouvellement de la plus vieille des interrogations cinématographiques : qu’il y a-t-il à voir à l’image ? Que soumet-elle à l’observation scrupuleuse ? Le cinéaste reformule ainsi la question : que pleure un plan, quelle mémoire y suinte ? Là est le vrai rapport avec l’évidente parentèle de cette œuvre, le couple Straub / Huillet. La filiation est nette, mais ailleurs que dans ce qui en vient aujourd’hui à passer pour un ascétisme : on a coutume à réduire le straubisme à une pratique forcenée du plan fixe, à un amour déraisonné pour l’asphyxie du cadre et pour la pesanteur de la durée, mais le rapport de Perel aux deux maîtres ne se résume pas à un même goût pour l’assèchement austère du plan. Il tient à une réflexion partagée sur la mémoire incrustée dans la pierre (et donc, tout autant, sur la nature lacrymale de la mémoire), et à une même curiosité pour ce qui sourd de l’image quand celle-ci a été évidée.

Venons-en à ce vide et à ce qu’il contient ou révèle. Il faudrait énumérer pour cela les invariants du cadrage : une frontalité quasi automatique ; des échelles de préférence moyennes, même si variables ; une composition géométriquement ordonnée (multiples lignes, horizontales ou verticales, tranchant l’écran, un relatif équilibre des parties autour du point de fuite) ; un style volontiers paysagiste ; une source sonore rarement in, souvent prélévée dans des espaces voisins mais non strictement contigus ; et côté contenu, un goût pour les espaces désaffectés, déserts urbains peuplés de seules voitures passant à toute allure. Les caractéristiques du cadre ne peuvent que souligner sa désertification massive. L’homme n’y apparaît que très rarement, et à la condition d’avoir longuement aménagé l’espace propre à son effraction : dans Toponimia, seul un des derniers plans montre une bande de footballeurs driblant joyeusement ensemble, après que le film a longuement répertorié les figures de l’absence – comme si l’homme passait pour négatif d’un pouvoir fonctionnant à l’inhumanité. Mais il s’agit surtout de liquider les éléments habituels de toute représentation pour rendre visible l’invisible (l’effacé) : les corps ensevelis, les cris incrustés dans les parois, la souffrance dont le gravier porte la trace – que la terre muette parle. Ce qu’il y à voir, c’est ce qui demeure malgré le rien, les crimes devenus éther, atmosphère. Nul autre réel contenu de l’image que ce qui n’y apparaît pas tout en s’y rendant sensible. Le cadre se fait coupe spatiale (relevé du cadastre) et temporelle (remontée du désastre). De là ce montage tant métrique (durée des plans chronométrée au possible) que mathématique (jeu sur les additions, les multiplications, les ensembles) : rien n’apparaît à l’image parce que beaucoup y passe – du temps (et du temps géologique, qui plus est).

C’est pour cela que cette œuvre apporte une toute nouvelle compréhension de la ruine. Notre temps, on commence à le savoir, oscille entre deux figurations de celle-ci : d’un côté une resucée vaguement benjaminienne de la ruine-rune, fragment romantique sur lequel le penseur mélancolique s’accoude pour méditer, indolent et souffrant, sur l’histoire comme vaste catastrophe (figure désormais éculée, hélas, et qui ne donne que dans la sirupeuse contemplation désolée) ; de l’autre, une industrie du ruin porn bradant et recyclant la dévastation capitaliste en faisant passer en douce l’évangile de la modernisation, réussissant à récupérer par le spectacle ce qui jusqu’alors constituait son accablant dehors (le déchet devenu produit par excellence). Perel échappe à cette antinomie. La ruine, chez lui, est sans grandeur, sans paillettes, sans signification. C’est un fait, pas un signe. La pierre ne se monumentalise pas ; pur document, elle ne fait que véhiculer une mémoire qui, elle aussi, est réduite au titre de fait, brut parce que brutal (la mise à mort, dans toute sa bêtise insensée). L’argument de Tabula Rasa – l’arasement d’un lieu chargé d’histoire – aurait pu donner matière à un spectacle pathétique dramatisant la destruction du bâtiment et, partant, la dissipation du passé. Perel la filme avec une retenue confinant à la rigoureuse objectivité du constat, sans coder l’action.

Là réside peut-être la plus grande vertu de ce cinéma, et elle est de taille : d’avoir inventé un cinéma asymbolique, faisant l’économie de toute métaphore ou, plus généralement de toute greffe de sens sur les images. Aucun propos ne vient soutenir ou flécher le défilé des pièces visuelles, et le montage s’en tient à un enchaînement mécanique des éléments du dossier sans s’essayer au moindre raccordement sursignifiant, sans user de la moindre rhétorique. Cinéma sans figures ni discours. Même John Gianvito, dans Whispering Wind et Profit Making, ne parvient pas à une telle réduction drastique – il a encore besoin des écriteaux verbalisant à sa place les massacres et il demande à quelques épis de blé pliés par le vent de signaler un sens insaisissable, toujours en excès. Perel, lui, reste au ras des choses, dé-code, décrotte, balaye les poussières signifiantes. Il n’y a rien à interpréter, juste des faits à mettre en forme (celle des formalités judiciaires). Il faudrait appeler cela une « esthétique du forensic ».