Scott MacDonald – Entretien avec Trinh T. Minh-ha [1/3]

Reassemblage From the Firelight to the Screen from CRISTIAN PAULS on Vimeo.

Pour Trinh T. Minh-ha, faire des films a été une façon de répondre à la perspective multiculturelle qu’elle a développée en grandissant au Viêt-Nam, durant la présence militaire américaine, et à ses expériences ultérieures en tant qu’enseignante, écrivaine, et artiste en France, aux Etats-Unis, et dans différentes sociétés d’Afrique de l’Ouest. Au moment où cette interview est enregistrée, Trinh a terminé trois films : deux se concentrent sur l’Afrique de l’Ouest, Reassemblage (1982) et Naked Spaces: Living Is Round (1985) ; le troisième, Surname Viet Given Name Nam (1989) est réalisé aux Etats-Unis, et parle des expériences des femmes vietnamiennes avant, pendant, et après la guerre récente. Parce que Trinh utilise une caméra portée et toutes sortes d’autres stratégies visuelles et auditives propres au cinéma indépendant nord-américain et européen, ses films peuvent ressembler à une réitération d’approches critiques antérieures, mais en fait, elle parvient à quelque chose de relativement différent. Son utilisation de la caméra portée dans Reassemblage et Naked Spaces Living Is Round, par exemple, n’est ni l’expression de ses émotions, comme la prise de vue gestuelle l’est dans certains films de Brakhage tels que Window Water Baby Moving ou Sirius Remembered (1959) ni une interprétation personnelle d’une quelconque essence des choses. Au contraire, ses mouvements de caméra apparemment étranges, et d’autres dispositifs formels évidents, fonctionnent comme une portée (dans le sens musical) cinématographique sur laquelle est transposée l’interface entre Trinh (et les pratiques culturelles qu’elle représente/joue) et les cultures au sein desquelles elle enregistre images et sons.

Reassemblage est un ciné-poème, ou une suite, sur le thème du Sénégal, qui se concentre particulièrement sur les activités quotidiennes des femmes. C’est un immense (quarante minutes) montage d’images et de sons au sein duquel des représentations et des activités particulières, laissées sans explication, deviennent des motifs. Bien qu’il soit né de la frustration de Trinh face à l’exploitation et à la domination du Sénégal par les sociétés occidentales, le film, par son sujet, sa structure, y répond par une critique cinématographique. Cette critique répond à la représentation des sociétés africaines dans le cinéma commercial, mais aussi à l’histoire de l’ethnographie visuelle, qui a elle-même été souvent perçue comme un contre-champ critique des « représentations » culturelles aberrantes dans les divertissements grand public. Certes, des jalons du cinéma ethnographique tels que Nanook of the North (Robert Flaherty, 1922), The Hunters (John Marshall, 1958) et Ax Fight (Timothy Asch, Napoléon Chagnon, 1975) offrent une fenêtre plus directe sur certaines populations indigènes que les films d’Hollywood. Cependant, Reassemblage nous rappelle à quel point ces films participent des mêmes procédés formels que le cinéma commercial (en particulier, leur focalisation sur les récits d’aventure et la résolution de toute ambiguïté) et de l’idéologie inscrite dans celles-ci.

Alors que Reassemblage « réassemble » l’imagerie d’une société spécifique afin que nous la percevions à partir d’un angle moins infantilisant (et plus féministe), Naked Spaces Living Is Round propose un regard, ou un ensemble de regards interculturels sur les lieux de vie et leurs habitants dans une variété de sociétés d’Afrique de l’Ouest : au Sénégal, en Mauritanie, au Togo, Mali, Burkina Faso et Bénin. L’ampleur du point de vue de Trinh dans Naked Spaces est traduite autant par la diversité des sociétés et des lieux de vie enregistrés, que par son usage constant de panoramiques longs et hésitants comme moyen de révéler à la fois les habitations et leurs environnements. Cela peut être compris comme une critique de la représentation étroite des sociétés africaines tant dans les films commerciaux que dans les documentaires. C’est également une façon de démontrer que la diversité, l’ingéniosité et la beauté de ces sociétés sont tout aussi valables cinématographiquement que les nombreuses expressions culturelles venues d’Europe ou d’Afrique du Nord. La bande-son atypique de Trinh le confirme. Plutôt que de proposer un point de vue unique sur les cultures représentées à l’image, Trinh entremêle les sons de plusieurs sociétés ouest-africaines. Ce sont les déclarations de trois voix féminines différentes, comme elle l’explique dans l’introduction au texte de la bande-son, publiée dans le numéro 3 de Cinematograph (1988) : une « voix basse » reste « proche des adages et paroles des villageois, et cite les travaux d’écrivains africains » ; une « voix haute (…) informe selon la logique occidentale et cite principalement des penseurs occidentaux » ; une « voix medium » parle « à la première personne et fait part de sentiments intimes, et d’observations » (p.65). A ces trois voix s’ajoutent des moments de silence, l’ensemble constitue un montage sonore qui croise, de différentes manières et à différents moments, les images elles-mêmes agencées suivant une logique géographique.

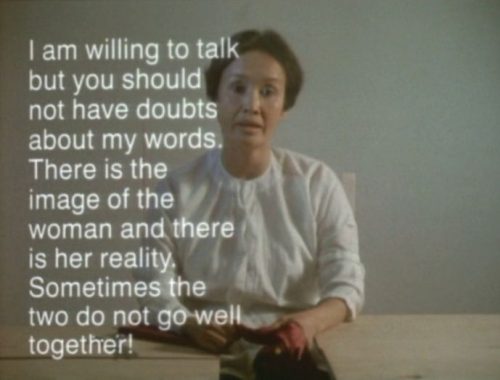

Alors que Reassemblage et Naked Spaces peuvent être compris comme des critiques des représentations conventionnelles de sociétés indigènes spécifiques, Surname Viêt Given Name Nam se concentre plus pleinement sur le problème de la traduction : la traduction des expériences vécues dans une culture dans les langages verbaux et visuels d’autres cultures. Ici encore, Trinh refuse de se plier aux conventions qui veulent que l’on simplifie et « clarifie » des expériences culturelles complexes pour le public du film. Durant la première moitié de Surname Viêt Given Name Nam, une succession de femmes discutent de ce que, à première vue, le spectateur pense probablement être leur expérience propre dans le Viêt-Nam communiste d’après-guerre. Elles parlent en anglais avec un fort accent qui est retranscrit de façon intermittente par des cartons imprimés en surimpression. Plutôt que de simplement clarifier les commentaires des locutrices, cependant, les mots surimprimés démontrent que, quand intervient le texte, nous ne faisons plus l’effort d’entendre la langue et son accent : nous lisons la traduction et cessons d’écouter ces personnes. Cette tendance est confirmée par les disparités fréquentes entre ce que nous entendons et ce que nous lisons : l’acte même de « traduction », Trinh le démontre, subvertit notre capacité à entendre les témoignages de personnes dont la différence culturelle est encodée dans leurs accents.

Durant la deuxième moitié de Surname Viêt Given Name Nam, on découvre que les femmes interviewées dans la première moitié ne résident pas actuellement au Viêt-Nam, mais s’expriment depuis les Etats-Unis, où elles se sont acculturées à différents degrés. En effet, les expériences vietnamiennes dont elles ont témoigné ne sont même pas les leurs : ce sont les souvenirs d’autres femmes vietnamiennes traduits d’abord en français, et par la suite en anglais pour les fins du film de Trinh. On finit par réaliser que le film nous piège, pour nous faire comprendre à quel point notre formation culturelle (et cinématographique) nous a amenés à prendre pour argent comptant la restitution simpliste des expériences complexes de personnes issues d’autres cultures.

J’ai parlé avec Trinh alors qu’elle était en tournée pour Surname Viêt Given Name Nam, à Utica, en Novembre 1989.

Scott MacDonald : Vous avez grandi au Viêt-Nam durant la présence américaine. C’est peut-être une question étrange concernant cette période, mais je suis curieux de savoir si vous alliez au cinéma, et quels films vous avez vus.

Trinh T. Minh-ha : Je n’allais pas du tout au cinéma. Aller au cinéma à cette époque, c’était vraiment une fête. En ville, chaque nouvelle sortie était un événement festif et populaire. Le nombre de films que j’ai pu voir avant de venir aux Etats-Unis était plutôt limité, et j’avais à peine découvert la télévision avant de quitter le pays en 1970. En fait, c’est seulement lorsque les premiers programmes télévisés sont arrivés au Viêt-Nam que j’ai appris à écouter l’anglais. Ici aussi l’expérience était collective puisqu’il fallait se mettre en rang avec tout le monde dans les rues pour regarder l’une des télévisions disponible pour tout le quartier. J’avais étudié l’anglais à l’école, mais être capable de suivre le vrai rythme de l’anglais oral, c’était une autre histoire.

S.M.D. : Avez-vous vu des films français à l’école ?

T.T.M. : Non. Un certain nombre d’entre eux étaient diffusés commercialement, mais pendant les dernières années que j’ai passées au Viêt-Nam, il y avait plus de films américains que français. Je n’ai été initiée à la culture cinématographique qu’assez récemment.

S.M.D. : Reassemblage semble critiquer les films ethnographiques traditionnels, Nanook of the North, Ax Fight, The Hunters… je suppose que vous avez décidé sciemment de vous en prendre à l’ensemble de l’histoire androcentrée de la réalisation ethnographique. A quel point étiez-vous familière de cette tradition ? Est-ce que vous aviez des films précis en tête lorsque vous avez conçu Reassemblage ?

T.T.M. : Non, pas du tout. Ce n’est pas la peine d’être un expert en cinéma pour être conscient des problèmes qui imprègnent l’anthropologie, bien que ces problèmes diffèrent en effet selon les outils spécifiques et le medium que l’on utilise. La façon dont on s’identifie à la matière qui fait de nous un écrivain anthropologue ou un réalisateur anthropologue doit être radicalement interrogée. Un proverbe Zen dit « un grain de sable contient toute la terre et la mer ». Et je pense que lorsque l’on regarde un film, que l’on assiste à une projection de diapositives ou à un séminaire, que l’on soit témoin du travail de terrain d’un expert, ou de qui que ce soit soumis à l’autorité du discours anthropologique, les problèmes du sujet et des relations de pouvoir sont tous là. Ils saturent l’intégralité de l’activité anthropologique. J’ai fait Reassemblage après avoir vécu au Sénégal pendant trois ans (1977-1980) et enseigné la musique à l’Institut National des Arts de Dakar ; en d’autres termes, après avoir pris conscience à maintes reprises de l’hégémonie du discours anthropologique, tant chez les observateurs étrangers que chez les autochtones pour définir et analyser leur culture. Reassemblage a été tourné en 1981, bien après mon séjour là-bas. Bien que j’avais vu à ce moment-là un certain nombre de films et que l’histoire du cinéma occidental m’était familière, je ne peux pas dire que cela ait été un facteur déterminant. J’avais fait quelques films en super 8 sur différents sujets auparavant, mais Reassemblage était mon premier film en 16mm.

S.M.D. : Vous avez évoqué le fait d’avoir regardé des films avant votre séjour au Sénégal. Est-ce que vous vous intéressiez à la manière dont le Sénégal, ou d’autres cultures africaines, étaient représentées dans les films ?

T.T.M. : Non, pas du tout. Bien que j’aie été exposée à certaines filmographies minoritaires en Europe et aux Etats-Unis à cette époque, je dois dire que je faisais partie des consommateurs les plus passifs de l’industrie cinématographique. C’est quand j’ai commencé à faire des films moi-même que la question du pouvoir et de la production de sens dans les représentations cinématographiques m’a sautée aux yeux. Je ne fonctionne pas vraiment selon des influences. Je n’ai jamais été capable de trouver quoi que ce soit dans mon parcours qui me permette de tracer nettement, même temporairement, mon itinéraire pour remonter à un point de départ précis. Les influences dans ma vie sont toujours arrivées de la façon la plus étrange et désordonnée qui soit. Tout ce que j’ai fait vient de toutes sortes de directions, certainement pas uniquement du cinéma. Il est assez clair pour moi que Reassemblage ne vient pas des films que j’ai vus, mais de ce que j’ai appris au Sénégal. Le film n’a pas été réalisé en réaction à quoi que ce soit, mais plutôt, comme un désir de ne pas m’en tenir à la seule signification. Ce qui m’a semblé le plus important, c’était d’exposer les transformations qui sont arrivées avec la volonté de matérialiser sur la pellicule et entre les plans l’expérience impossible de « ce qui » constituait les cultures sénégalaises. La réalisation du film n’a pas été motivée par la résistance à l’anthropologie. C’est venu aux côtés d’autres sentiments forts, comme l’amour qu’on a pour les sujets sur lesquels on enquête.

S.M.D. : Alors le fait que vous ayez trouvé une forme filmique différente de ce qui est devenu conventionnel, comme une manière de mettre une culture en image, c’était un accident…

T.T.M. : Pas tellement un accident, parce qu’il y avait un certain nombre de choses que je ne voulais pas reproduire dans mon travail : le genre d’omniscience qui pervertit la plupart des films, pas seulement à travers la façon dont la narration est énoncée, mais plus généralement, dans sa structure, son montage et sa mise en scène, ainsi que dans le retrait des réalisateurs, ou l’invisibilité de leurs parti-pris. Mais ce que je rejetais, ce que je ne voulais surtout pas apporter dans Reassemblage m’est apparu au cours de sa réalisation. Quand je filmais, par exemple, je réalisais que mes préoccupations étaient souvent en conformité avec les normes de l’anthropologie, et le défi était de se séparer d’elles sans tomber simplement dans l’auto-censure.

S.M.D. : Souvent, dans Reassemblage, un mouvement de caméra abrupt, ou un cut soudain intervient au milieu d’un mouvement qui, dans un film normal viendrait clore la séquence. En arrivant au film depuis la scène expérimentale, ce genre de méthodes m’étaient familières. Aviez-vous vu beaucoup de ce qu’on appelle ici du cinéma d’avant-garde, ou du cinéma expérimental ? Je suis désolé d’essayer de vous ramener au cinéma ! Je vois que ça vous dérange.

T.T.M. : [rires] Je pense que c’est un problème intéressant parce que vous essayez de m’inscrire quelque part dans la tradition cinématographique, alors que j’ai le sentiment que l’expérimentation est une attitude qui se développe dans le processus créatif, quand on est plongé dans le film. En avançant, on explore les différentes manières selon lesquelles on peut faire des choses sans avoir à porter un bagage trop lourd. Le terme « expérimental » devient discutable lorsqu’il fait référence à des techniques et à un vocabulaire qui permettent de classer un film comme « appartenant » à la catégorie « avant-garde ». Votre observation selon laquelle le film met au premier plan certaines stratégies qui ne sont pas étrangères aux cinéastes expérimentaux est juste, bien que j’ajouterais que lorsque Reassemblage est sorti, le milieu du cinéma expérimental et d’avant-garde avait autant de problèmes avec le film que n’importe quel autre milieu cinématographique. Un homme qui a été actif sur la scène expérimentale pendant des années, par exemple, a dit que je ne savais pas ce que je faisais.

Donc, même si les techniques peuvent paraître familières aux cinéastes expérimentaux, le film n’appartient pas tout à fait à ce monde-là. Il diffère peut-être parce qu’il expose sa politique de représentation au lieu de chercher à la transcender en faveur d’une présence et d’une spontanéité visionnaires, ce qui constitue souvent le critère premier de l’Art pour les avant-gardes. Mais il s’éloigne aussi parce que toutes les stratégies que j’ai trouvées pour Reassemblage étaient directement générées par le matériau et le contexte qui définissent le travail. Un bon exemple est l’utilisation de la répétition comme moyen de transformation de la chose filmée, tout en apportant du rythme et une structure. Depuis que j’ai fait le film, j’ai vu beaucoup plus de films expérimentaux et j’ai siégé dans un certain nombre de comités d’attribution de bourses. Par conséquent, j’ai eu de nombreuses opportunités de reconnaître qu’il est difficile de réinventer ou de se dé-familiariser avec ce qui est devenu une pratique commune parmi les cinéastes. C’était assez triste de voir, par exemple, à quel point l’utilisation de la répétition s’est avérée conventionnelle dans le domaine de la réalisation « expérimentale ». Cela ne veut pas dire que l’on ne peut plus l’utiliser, mais plutôt que c’est un réel défi d’y avoir recours.

Dans Reassemblage, je continue à penser que la répétition fonctionne très différemment que dans la plupart des autres films que j’ai vus. Pour moi, ce n’est pas juste une technique que l’on introduit pour fragmenter ou insister. Très souvent, les gens ont tendance à répéter mécaniquement trois ou quatre fois quelque chose qui est dit dans la bande-son. Cette technique de la boucle est aussi très commune dans la musique expérimentale. Mais faire des boucles ne m’intéresse pas particulièrement. Ce qui m’intéresse c’est la façon dont certains rythmes me revenaient pendant que je voyageais et que je filmais à travers le Sénégal, et la manière dont les intonations et inflexions de chacune des diverses langues locales m’informaient sur le lieu où j’étais. Par exemple, le film convoque la nature musicale du langage sérère [11][11] Le sérère est une langue parlée dans le Sine-Saloum, dans le centre-ouest du Sénégal et en Gambie. à travers des bribes de conversations non traduites entre les villageois et les répétitions variables de certaines phrases. Chaque langage a sa propre musique et sa pratique ne doit pas être réduite à la simple fonction de communication du sens. Par conséquent, la répétition que j’utilise porte en elle des nuances et des différences, afin que la répétition ne soit pas juste la reproduction automatique du même, mais plutôt la production du même au sein de ses différences.

S.M.D. : Après avoir suffisamment regardé Reassemblage pour en percevoir les détails, et non me contenter d’un flux qui s’écoule, j’ai remarqué quelque chose qui m’a semblé particulièrement inhabituel. Quand vous vous concentrez sur un sujet, vous ne le voyez pas d’un seul angle. Au contraire, vous adoptez différentes positions, proche et lointaine et d’un côté à l’autre. Vous n’essayez pas de choisir une vue du sujet ; vous explorez différentes manières de le voir.

T.T.M. : C’est une excellente description de ce que fait le regard dans Reassemblage, mais il faut que je développe un petit peu. C’est une pratique habituelle chez les réalisateurs et les photographes de saisir la même chose plus d’une fois et de sélectionner ensuite un seul angle, le meilleur, au moment du montage. Sinon, pour montrer le sujet avec une plus grande diversité, la formule privilégiée est d’utiliser le tout-puissant zoom ou un travelling circulaire, dont l’effet totalisant est assuré par le travail lissant de la caméra.

Tandis que dans mon cas, les limites de l’observateur et celles de la caméra sont données clairement, pas seulement à travers l’inclusion répétitive de différents plans d’un même sujet, à travers des distances ou des angles légèrement différents (d’où les nombreux jump cut), mais aussi à travers une prise de vue visiblement hésitante ou, comme vous l’avez mentionné un peu plus tôt, incomplète, brutale, et instable. (Le zoom est évité à la fois dans Reassemblage et Naked Spaces, et pris en charge de différentes façons dans les films que j’ai faits plus récemment). Les mouvements d’exploration de la caméra ou, pour parler de la structure, du film lui-même, que certains spectateurs ont qualifié de « troublants » ou de « bâclés », ne sont ni intentionnels ni inconscients. Ça ne résulte pas d’une position (avant-gardiste) anti-esthétique, mais ça arrive, dans mon cas, comme une forme d’écriture corporelle réflexive. Ces mouvements erratiques et sans prétention matérialisent ceux du sujet filmant, pris dans une situation pratique. Le désir de saisir les choses sur le celluloïd grandit alors dans un état d’absence de connaissance, et avec la compréhension qu’aucune réalité ne peut être « capturée » sans être transformée.

S.M.D. : Le sujet reste dans son monde et vous essayez de saisir quelle est la nature de votre relation. C’est exactement l’opposé de « prendre position » : c’est voir ce que différentes positions révèlent.

T.T.M. : C’est une distinction utile.

S.M.D. : L’intérêt que vous portez aux lieux de vie est évident dans Reassemblage et plus encore dans Naked Spaces. Vous avez aussi fait un livre sur les espaces de vie.

T.T.M. : Au Burkina Faso, oui. En collaboration avec Jean-Paul Bourdier. [22][22] African Spaces – Designs for Living in Upper Volta (Holmes & Meier, 1985). Depuis, ils ont publié deux autres ouvrages : Drawn from African Dwellings (Indiana University Press, 1996) et Habiter un monde (Éditions Alternatives, 2005)

S.M.D. : Est-ce que votre intérêt pour les lieux de vie précède la fabrication des films, ou s’est-il développé en les faisant ?

T.T.M. : L’intérêt pour la poétique de l’habitat précède Reassemblage. C’était très inspiré par Jean-Paul, qui adore l’architecture vernaculaire et a fait beaucoup de recherches sur les maisons rurales à travers plusieurs cultures occidentales et non-occidentales. Nous avons travaillé en équipe sur beaucoup de projets.

Reassemblage évolue autour d’un sujet « vide ». Je n’avais aucune idée préconçue pour le film et n’étais certainement pas en quête d’un sujet particulier, qui me permettrait de parler du Sénégal. En d’autres termes, il n’y a pas un seul centre dans le film, pas d’événement central, de personnage représentatif, ni de thème unificateur. Et il n’y a pas non plus de tentative de se recentrer sur l’un ou l’autre. Cela ne veut pas dire que l’expérience du film n’est pas spécifique au Sénégal. C’est entièrement lié au Sénégal. Un spectateur m’a demandé un jour « Est-ce que vous pourriez faire le même film à San Francisco ? » J’ai dit : « Bien sûr, mais ce serait un film totalement différent. » D’une certaine façon, les stratégies sont imposées par le matériau qui constitue le film. Elles sont liées aux circonstances et aux contextes propres à chaque situation et à chaque cadre culturel.

Dans les processus de se défaire des positions d’autorité liées au savoir, à la compétence et aux qualifications, c’était important pour moi de garder vivante en permanence dans le film la question que les gens posent habituellement quand quelqu’un se prépare à écrire un livre ou à faire un film : « Un film à propos du Sénégal, mais de quoi au Sénégal ? » Par « garder vivante », je veux dire refuser de mettre une culture dans une case, et ainsi ne pas imposer une seule et unique réponse, même quand on sait que chaque travail génère ses propres contraintes et limites. Donc ce que vous voyez dans Reassemblage, ce sont les activités quotidiennes des gens : rien qui ne sorte de l’ordinaire, rien d’« exotique », et rien de ce qui constitue les points de mire habituels de l’approche fétichiste que l’anthropologie porte à la culture, tels que les rites, les figures de dévotion, et les artefacts ou, dans le sens étroit du terme, les évènements rituels et les pratiques religieuses.

Quand j’ai tourné Reassemblage, j’étais à la fois touchée par la richesse des lieux de vie des villageois, et sensible à la difficulté de porter à l’écran les différentes attitudes face à l’habitat qui étaient en jeu. C’est comme ça que l’idée de faire un autre film m’a d’abord attirée. Naked Spaces a été tourné trois ans après à travers six pays d’Afrique de l’Ouest, tandis que Reassemblage concernait cinq régions à travers le Sénégal.

La première image est tirée du film Surname Viet Given Name Nam, 1989, 108'

La seconde de Reassemblage, 1982, 40'