The Centennial Case: A Shijima Story, h.a.n.d.

Penser en rythme

Le 12 juin dernier est paru The Centennial Case: A Shijima Story du studio japonais h.a.n.d, peu connu en Europe jusqu’ici au-delà de ses collaborations avec plusieurs grands noms de l’industrie nippone (Square Enix, Bandai Namco, Level 5). Le jeu obéit à une double filiation générique : celle du jeu d’enquête d’abord, consistant à réunir des indices puis élaborer un raisonnement visant à confondre un coupable parmi une liste de suspects – genre relativement mineur quoique brillamment illustré par la série Ace Attorney (Capcom) depuis 2001 ; et celle, plus insolite en 2022, du FMV. Le FMV (Full Motion Video) désigne une technique de rendu de l’image imposant généralement ses contraintes à des jouabilités variées, consistant en l’utilisation de prises de vue réelles mobilisant de vrai·es acteurs et actrices, au lieu des habituelles images de synthèse du jeu vidéo. Le FMV a connu une histoire sinueuse depuis son apparition sporadique au début des années 1980 sur certaines bornes d’arcade, puis sa vogue passagère au milieu des années 1990 à l’époque de la généralisation du support CD. Perçu un temps comme l’avenir du jeu vidéo, la logique derrière son exploitation était somme toute légitime : à quoi bon s’échiner à concevoir des modèles 3D plus vrais que nature, s’il est possible de mettre sous les yeux du joueur ou de la joueuse la nature elle-même ? Malheureusement, si le projet était sans faille, le trajet aura été plus mouvementé. Aujourd’hui largement tourné en ridicule par la communauté des joueurs et des joueuses[11][11] Voir notamment les deux vidéos humoristiques du Joueur du Grenier sur le sujet : « Les jeux FMV », 15 mai 2016, et « Les jeux FMV 2 », 25 avril 2020., le corpus des jeux en FMV est souvent parvenu à réunir le pire des deux mondes : une réalisation cinématographique généralement médiocre du fait de l’absence de moyens (l’idée originale étant de se passer des coûts de production associés à la modélisation et l’animation 3D, la plupart des projets n’étaient clairement pas budgétisés pour rivaliser avec les productions hollywoodiennes), avec son lot d’acteurs et d’actrices amateur·rices, de vilains décors, de champs/contre-champs sans âme – sans parler de la triste compression d’image imposée par les premiers supports CD ; et, à l’autre extrémité, une jouabilité cadenassée par les contraintes de l’image réelle, cantonnant la technologie aux genres par définition les moins interactifs qui soient – rail shooters, point’n clicks, « expériences interactives » – la somme totale du contrôle possible sur le jeu étant soumise au peu d’images disponibles tournées par les équipes. Se replonger aujourd’hui dans un jeu en FMV des années 1990 se résume souvent, et malheureusement, à visionner un incroyable nanar tout en pressant un bouton de temps en temps. Notons néanmoins que si les expérimentations du FMV des années 1990 prêtent aujourd’hui à sourire, sa petite sœur, la motion capture, qui consiste filmer des performances d’acteur·rices réelles pour leur appliquer en post-production des modèles 3D sur le corps et le visage, se trouve être aujourd’hui la norme incontestée des superproductions vidéoludiques. Filmera bien, donc, qui filmera le dernier.

Si tout n’est donc pas à jeter dans cette honorable tentative[22][22] Les contours exacts du genre sont d’ailleurs difficiles à tracer : qu’en est-il des jeux intégrant des modèles de personnage réalisés à partir de photographies digitalisées, comme le célèbre Mortal Kombat (Midway, 1992) par exemple, ou bien des jeux ne faisant qu’un usage sporadique de saynètes filmées, comme Myst (Cyan Worlds, 1993) ?, le genre a rapidement enregistré un déclin à l’aube des années 2000, avant d’être étonnement ressuscité par la scène indépendante au milieu des années 2010. Entre les remakes insoupçonnables d’anciennes gloires[33][33] On peut citer Nigtht Trap (Digital Pictures, 1992), ressorti à la surprise générale en 2017, ou encore Quantum Gate (Hyperbole Studios, 1993), supposément en attente d’un remake après avoir été faussement annoncé pour 2019., les simulateurs de « drague » extraordinairement douteux[44][44] Étonnement ou non, la série Super Seducer (RLR Training inc., 2018-2021) mettant en scène un soi-disant « pick-up artist » délivrant ses conseils au joueur concernant la meilleure manière de harceler des inconnues, constitue l’un des plus grands succès récents du genre. et les ratés de grands éditeurs[55][55] Notons la précédente tentative de l’éditeur du présent The Centennial Case, Square Enix, qui avait fait paraître en 2018 The Quiet Man (Human Head Studios) à l’accueil public et critique catastrophique., une œuvre en particulier sort du lot : celle de l’anglais Sam Barlow, et son hit expérimental Her Story (2015), suivi de Telling Lies en 2019, avant la sortie récente d’Immortality, le 30 août dernier. L’itinéraire de Barlow et l’inscription de son œuvre dans l’histoire du FMV ont déjà fait ailleurs l’objet d’analyses pénétrantes[66][66] Voir l’article d’Adrien Mitterrand publié en septembre 2021 sur Critikat, « Sam Barlow : le jeu vidéo hors-champ ».. Disons pour faire simple que Barlow a inauguré une phase « post-moderne » du FMV : au lieu de faire croire au joueur ou à la joueuse qu’il·elle « est dans un film » comme avait tenté de le faire le FMV des années 1990, celui·celle-ci est invité·e dans les jeux de Barlow non pas à habiter ces images étranges, mais à les visionner. Leur nature de prise de vue réelle est alors justifiée dans la diégèse par le fait qu’il s’agit de found footages – vidéos d’interrogatoires, images de caméra de surveillances, enregistrements d’écran d’ordinateur, etc. Le joueur ou la joueuse est extrait·e de la position intenable d’acteur ou d’actrice du film qu’il·elle occupait dans les années 1990, pour être investi·e de celle beaucoup plus crédible de spectateur·trice et, plus précisément, de « spectateur·trice-détective » (dans le but de renouer les fils d’une intrigue policière) – posture, une fois encore, beaucoup plus familière à une époque où le passage au crible des images est devenu une manie partagée.

De cette position astucieuse et consciente d’elle-même, The Centennial Case ne reprend rien, ou presque rien. La première chose qui frappe sous le rapport de l’appartenance au genre du FMV, c’est à quel point le jeu de h.a.n.d se veut classique. Les développeurs adoptent un parti résolument illusionniste : le joueur ou la joueuse incarne bel et bien l’héroïne du film, une jeune romancière du nom d’Haruka Kagami, appelée à enquêter sur de mystérieux ossements découverts sur la propriété de la puissante famille Shijima. Les séquences filmées s’enchaînent de façon linéaire comme le feraient les scènes d’un téléfilm, voyant les personnages discuter entre eux, évoluer dans la maison, sans que l’action du joueur ou de la joueuse n’ait a priori une quelconque influence sur le déroulé des événements contemporains de son inscription dans le récit (contrairement aux jeux de Barlow, où le filmé est toujours rétrospectif). L’intrigue est vue à travers les yeux d’Haruka, et reprend les codes du roman d’enquête, façon Agatha Christie : un huis clos, un meurtre, une distribution de suspects tous plus louches les uns que les autres, un ou deux assistant·es dévoué·es, une série de déductions alambiquées avant, passage obligé du genre, la grande scène de révélation finale au salon devant un casting réuni pour l’occasion. L’intrigue a néanmoins la particularité de se déployer sur plusieurs époques différentes, chacune faisant l’objet de sa propre petite enquête, à l’occasion de récits enchâssés déclenchés par la lecture de romans retraçant le destin tragique de la famille Shijima sur un siècle (d’où le titre). À la fin, bien sûr, le passé permet de comprendre le présent, et tous les fils narratifs se renouent lors d’une dernière affaire.

Sur le plan de la production cinématographique, le jeu est réjouissant : réjouissant comme un petit téléfilm en costume, une mini-série tragicomique dont la qualité première est, à mon sens, son caractère ludique – non pas au sens attendu, mais plutôt dans sa capacité à exciter l’attention du spectateur ou de la spectatrice par ses choix de mise en scène. La direction d’acteur·rices adopte un soupçon de second degré rendant l’ensemble relativement imprévisible, très délicatement parodique sans être auto-dépréciateur et, finalement, plaisant à regarder malgré les figures imposées du genre. Mention spéciale au personnage de (faux ?) détective incarné par Yuki Kaji, dont la performance semble tout droit sortie d’un anime burlesque. Chaque fois que le joueur ou la joueuse se trompe dans sa déduction et sélectionne la mauvaise piste de dialogue, le jeu met également un point d’honneur à nous faire visionner une séquence de dégringolade argumentative, toujours différente, montrant l’enquêtrice s’embourber dans son raisonnement de façon farcesque face aux objections légitimes des suspects. Le jeu et son récit se prennent rarement très au sérieux, écueil pourtant historiquement massif des jeux FMV.

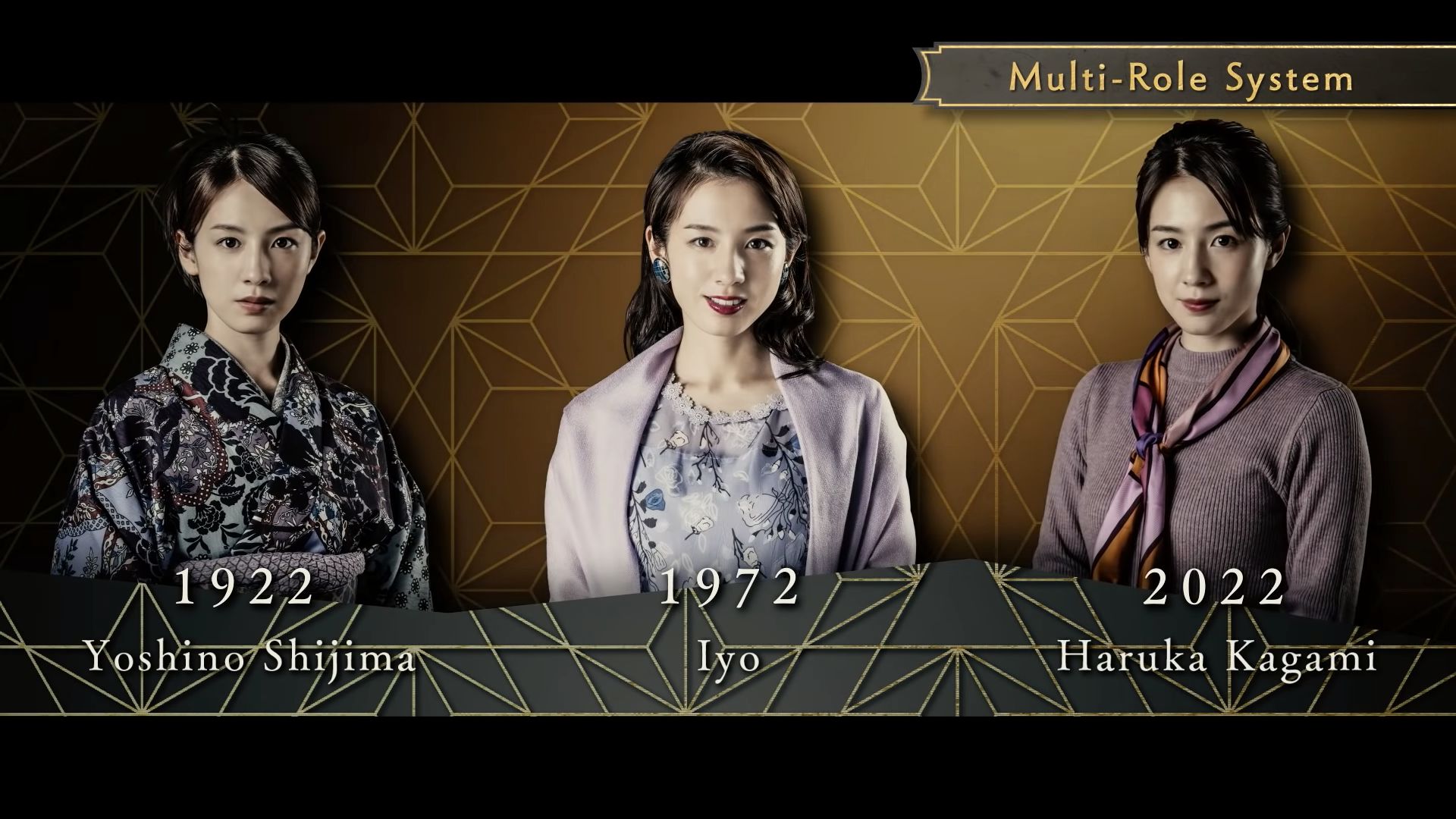

Mais la principale décision de mise en scène consiste sans aucun doute à faire jouer aux mêmes acteurs et actrices différents rôles au sein des trois histoires enchâssées que comprend le récit cadre. Si l’actrice principale (Nanami Sakuraba) écope pour chaque époque du rôle d’héroïne enquêtrice, tel acteur (Mansaku Ikeuchi) jouera par exemple un collectionneur excentrique puis un patriarche aimant en 1922, un ingé-son de cabaret en 1972 et un jardinier en 2022 ; tel autre (Gaku Sano) enchaîne les rôles du grand-père, du père et du fils sur un siècle avec, pour chaque itération, costume, coiffure et performance à l’avenant. Avec son petit méta-jeu spectatoriel de « Où est Charlie ? » venant astucieusement redoubler le véritable jeu de recherche de coupable, The Centennial Case a des allures de murder party autant que d’enquête pour meurtre : difficile de savoir si ce sont les personnages qui sont en habits d’époque, ou les acteur·rices en soirée costumée. L’artificialité assumée du procédé ajoute au ton relativement dramatique de l’intrigue une dimension légèrement carnavalesque : tout le monde joue dans The Centennial Case – joueur·euses, spectateur·trices, personnages et acteur·rices. Certes, le jeu ne questionne pas son procédé autant qu’un Her Story, mais il n’en est pas complètement dupe pour autant. Il fait, comme disait Mallarmé, un « salut de part et d’autre » : aux amateur·rices de romans policiers, ses déductions sérieuses et ses mystères à tiroirs ; aux curieux·euses du genre, un drôle de jeu costumé, dont la vraisemblance mimétique cède volontiers le pas à la ludicité des images.

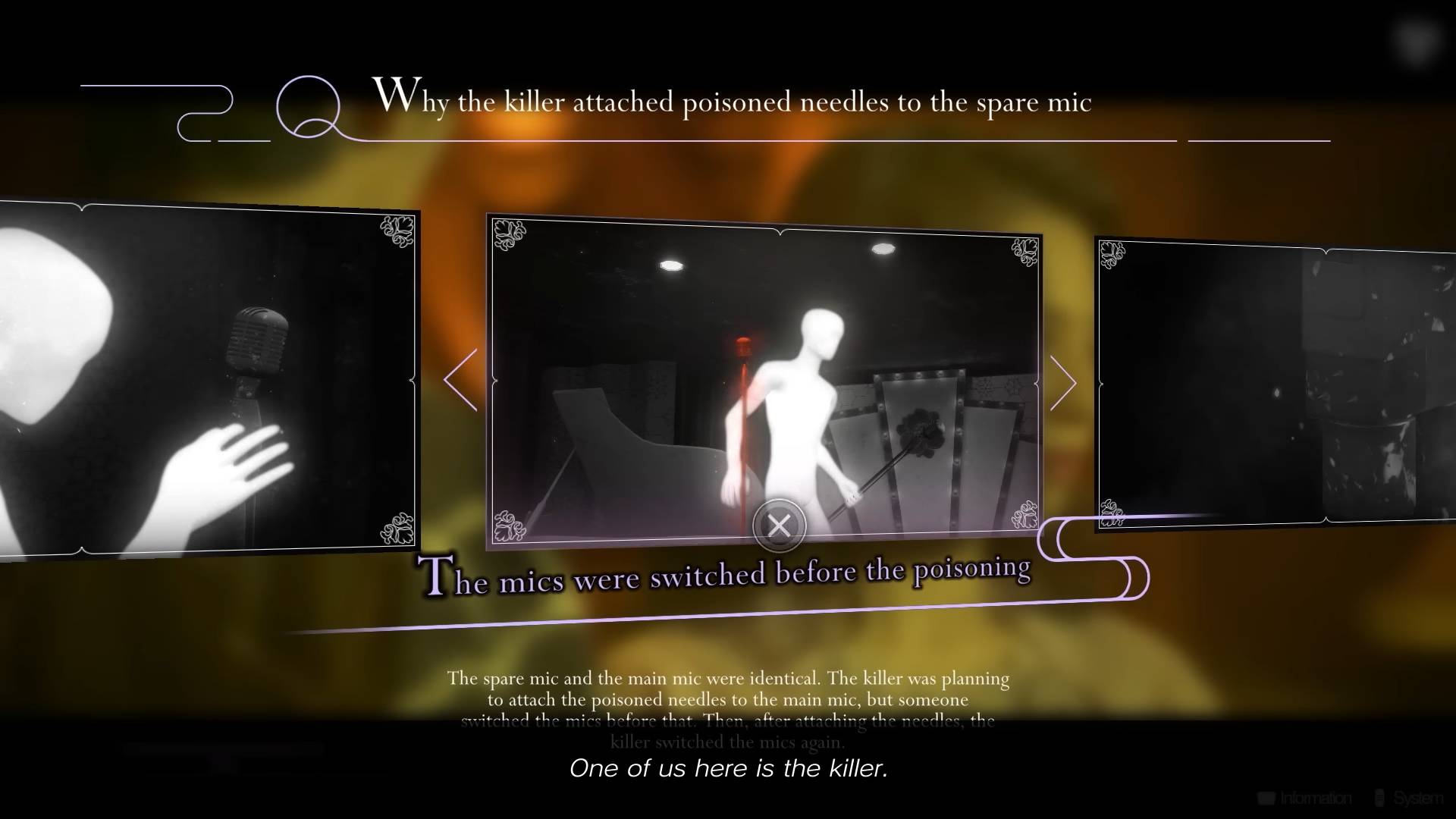

À vrai dire, c’est moins le FMV The Centennial Case: A Shijima Story qui m’intéresse ici (même si c’en est l’aspect le plus ostentatoire), que le jeu d’enquête. Performance cinématographique mise à part, qu’en est-il du système de jeu ? Au-delà des quelques choix de dialogue sans conséquence qui parsèment le récit, l’essentiel de la jouabilité se concentre dans ce que le jeu appelle « l’espace imaginaire de réflexion ». Après vingt/vingt-cinq minutes de visionnage du petit film correspondant à l’enquête en cours, présentant généralement les protagonistes et leurs relations, la découverte du corps et l’examen de la scène de crime, le jeu transitionne vers une phase unique en son genre : le joueur ou la joueuse se retrouve propulsé·e dans une sorte d’espace mental où apparaît un long chemin alvéolé représentant l’itinéraire de réflexion sur la voie de la vérité. À intervalles réguliers, sont disposés sur ce chemin des alvéoles correspondant à des questions cruciales pour l’enquête : quel suspect était présent sur les lieux du crime ? À quelle heure le meurtre a-t-il été commis ? Quelles raisons avait tel ou tel personnage d’en vouloir à la victime ? etc. Dans la partie supérieure de l’écran, le joueur ou la joueuse fait défiler la pellicule du film qu’il vient de visionner pour en revoir les scènes-clés, auxquelles sont associées d’autres petites alvéoles représentant des « pistes » de réflexion. Dans cette scène, l’on apprend par exemple que tel suspect était absent au moment du meurtre : au joueur ou à la joueuse d’associer la piste en question à la question correspondante (qui était présent sur les lieux du crime ?). L’association fait alors apparaître sur le chemin une ou plusieurs « hypothèses » : par exemple, le suspect n’était pas présent à l’heure présumée de la mort, il n’a donc pas pu commettre le crime ; ou encore, hypothèse concurrente, le suspect a fait croire qu’il s’absentait, mais est revenu en secret pour assassiner la victime ; ou enfin, le suspect a en réalité assassiné la victime avant de s’absenter, et le crime n’a pas eu lieu à l’heure que l’on croit. Après avoir associé l’intégralité des pistes disponibles à toutes les questions posées, le joueur ou la joueuse a donc à sa disposition une myriade d’hypothèses, plus ou moins plausibles, quant à la manière dont se sont déroulés les événements. La réflexion prend alors fin, et laisse place à la scène de dévoilement sous forme de séquence filmée. Lors de cette dernière phase, le joueur ou la joueuse a alors à charge de sélectionner parmi toutes les hypothèses qu’il a formulées précédemment celles qui lui semblent pertinentes pour étayer l’argumentation d’Haruka. S’il·elle choisit bien, l’argumentation continue ; s’il·elle se trompe, l’argumentation s’effondre, et le joueur ou la joueuse visionne une game over avant de devoir reprendre la démonstration depuis le début.

Dans l’idée, ce système est non seulement relativement original, mais plutôt malin. À partir d’une mécanique de dérushage, le joueur ou la joueuse est guidé·e dans sa capacité à se poser les bonnes questions, tout en étant laissé·e dans le flou concernant la pertinence des réponses possibles. Contrairement à un jeu d’enquête traditionnel où la démonstration progresse par étapes de façon généralement linéaire, concaténée, l’argument A débloquant l’accès à l’argument B, le système d’hypothèses concurrentes de The Centennial Case introduit une forme de confusion qui laisse le joueur ou la joueuse en grande partie maître·sse de sa déduction. Une fois l’étape de dévoilement atteinte, rien d’autre n’indique au joueur ou à la joueuse quelle hypothèse de réponse est plus plausible à la question posée que sa propre perspicacité. Le problème de ce système est néanmoins que l’association des « pistes » aux questions correspondantes ne représente pas l’enjeu ludique ni réflexif escompté. Si le joueur ou la joueuse peut mettre un point d’honneur à essayer de déduire quelle information est réellement pertinente pour résoudre la question qui l’occupe, le système de jeu ne lui donne pas tout à fait les moyens de ses ambitions. Tout d’abord, parce que l’ambiguïté de certaines formulations dans l’énoncé des pistes et des questions rend le processus souvent hasardeux, et pousse finalement le joueur ou la joueuse à associer tout et n’importe quoi au petit bonheur, en espérant qu’une connexion se fasse. Bien conscient du problème, le jeu prend alors le parti de lui indiquer à l’aide de petits symboles visuels, dont il est difficile de faire abstraction, les connexions attendues. « L’espace imaginaire de réflexion » se transforme alors en une sorte de jeu de paires, ou de puzzle à deux pièces (le triangle va avec le triangle, le carré avec le carré, etc.), digne d’un cahier de vacances, rendant l’effort de réflexion, effectivement, « imaginaire ».

Mais si le bât blesse en amont, c’est sans doute en aval que le système de jeu produit ses résultats les plus frustrants. Je m’estime être un joueur relativement moyen de ce type de jeux – non pas tant dans le sens de « représentatif », que celui de moyennement compétent et cultivé dans la perspective du défi proposé. J’ai joué à quelques jeux d’enquête, lu quelques Hercule Poirot. Et pourtant, je me suis rarement senti aussi mauvais détective qu’au moment de présenter mes conclusions d’enquête dans The Centennial Case: A Shijima Story. Dans la mesure où le joueur ou la joueuse ne mène pas lui·elle-même son enquête et ne fait que visionner les personnages enquêter à sa place, ne collecte aucune preuve ni ne monte aucune « dossier de l’affaire » comme c’est généralement le cas dans ce genre de jeux, son réservoir d’« hypothèses » constitue sa seule et unique base de réflexion. Or, si l’idée de perdre le joueur ou la joueuse dans la foule des hypothèses envisagées, toutes avec le plus grand sérieux, était plutôt alléchante sur le papier, il m’est difficile de concevoir que les informations à sa disposition pour trancher, une fois le moment venu, entre les options disponibles aient été correctement délivrées. Quelle hypothèse privilégier et surtout, selon quels critères ? Pourquoi le suspect n’a-t-il pas pu pénétrer sur les lieux du crime : a-t-il peur du noir, du braséro allumé ou des statues de Tanukis ? L’intrigue se voulant vaguement surnaturelle, le critère de la vraisemblance s’en trouve assez aléatoirement malmené. Dois-je pénétrer la psyché du coupable pour révéler ses phobies secrètes, trouver un lien logique entre les différents événements ou bien réviser ma mythologie japonaise ? L’expérience est d’autant plus hasardeuse que le récit ne tient pas toutes ses promesses dans sa fidélité au genre littéraire qu’il adapte. Ce que Conan Doyle et Christie nous ont appris, c’est non seulement que toute manifestation surnaturelle a en réalité une explication rationnelle, mais aussi que l’intérêt d’un huis-clos est de faire accuser, in fine, un individu insoupçonnable et innocenté d’emblée, parfois même, comble de la perversité, l’enquêteur·trice ou la victime elle-même. Sans entrer trop dans le détail, le jeu ayant une politique anti-spoiler compréhensible mais particulièrement agressive[77][77] Le jeu nous prévient dès l’entrée qu’il est par exemple impossible de prendre des captures d’écran pour les diffuser sur Internet., disons que le joueur ou la joueuse ne peut même pas se raccrocher aux clichés du genre pour se sauver de la noyade déductive.

J’ai arrêté de compter pour mon propre bien les moments où la sympathique Haruka déclare d’un air concerné à l’assemblée que « le coupable ne peut être que… », et où j’ai accusé à tort trois innocents sur un misérable total de quatre suspects. Je suis même parvenu, lors de la toute première affaire censée servir de tutoriel, à opter pour le mauvais coupable entre les deux seuls suspects envisagés. Et je ne parle même pas des autres erreurs de mobiles, armes du crime, horaires, alibis : ma carrière d’enquêtrice n’a été qu’une succession de fiascos intellectuels. Si le jeu nous apprend que la phrase gimmick des romans d’Haruka est « La logique frappe à la porte », force est de constater que me concernant, la logique s’est visiblement trompée d’étage.

Le problème touche ici à un point particulièrement subtil de ce genre de jeux : la question du rythme de la pensée, et de sa maîtrise. Ici, la comparaison avec la référence du genre, la série des Ace Attorney (plus connue sous le nom de Phoenix Wright en France) que j’évoquais en introduction, est inévitable. Phoenix Wright est non seulement un jeu d’enquête, mais aussi un jeu de procès : après une phase de terrain, où l’avocat et son assistante passent au crible la scène de crime, le joueur ou la joueuse se retrouve à la barre pour défendre un·e client·e, généralement innocent·e du meurtre dont on l’accuse, sans avoir aucune idée du déroulé réel des événements. C’est même un topos de la série que de voir le héros suer à grosses gouttes au moment de l’ouverture de séance, totalement ignorant de la ligne à adopter pour sa plaidoirie. Au commencement du procès, le joueur ou la joueuse se trouve parfaitement aligné·e sur l’ignorance de son personnage. De fait, la virtuosité de Phoenix Wright tient dans sa capacité à maîtriser le rythme déductif du joueur ou de la joueuse tout du long : non seulement sans abandonner le joueur ou la joueuse au bord du chemin – ce qui est sans doute la partie la plus aisée du processus, consistant à énoncer clairement les informations recueillies et les grandes étapes du raisonnement une fois atteintes ; mais également sans lui permettre de prendre une avance substantielle sur les capacités de déduction de son personnage principal. Phoenix Wright, à tout le moins dans les trois premiers épisodes (2001-2004), réalise de bout en bout ce miracle consistant à maintenir son joueur ou sa joueuse dans l’ignorance tant que son personnage principal s’y trouve aussi, mais surtout de lui faire comprendre le fin mot de l’histoire jamais plus d’une seconde avant ou après que Phoenix lui-même n’ait percuté. La série de Capcom réussit à positionner intellectuellement le joueur ou la joueuse exactement où elle l’entend, quand elle l’entend. Sa maîtrise sur le rythme – non pas seulement de l’action, ce qui est un défi communément relevé dans le jeu vidéo – mais de la pensée de son joueur ou de sa joueuse, est totale.

On s’en doute, cette maîtrise rythmique qui représente à mon sens un idéal du genre, est bien plus facile à atteindre lorsque le raisonnement se dévoile étape par étape de façon relativement rectiligne. Les procès de Phoenix Wright comportent bien, à certains moments-clés, quelques sauts de l’ange, au cours desquels le personnage principal affirme avoir saisi une conclusion qui échappe généralement au joueur ou à la joueuse à ce stade : à lui ou elle alors, de hasarder un rapprochement audacieux dont la logique n’est pas immédiatement perceptible dans l’espoir de raccrocher les wagons. Mais ce genre d’acrobaties est rare dans le déroulé des procès, et annoncent une montée en tension particulière : elles constituent des sortes de « boss » déductifs, où le risque est proportionné à l’enjeu. L’horizontalité de The Centennial Case en la matière, qui oblige le joueur ou la joueuse à passer en revue toutes les versions possibles d’une même déduction en amont de la révélation finale, rend l’entreprise beaucoup plus aléatoire. Soit le joueur ou la joueuse a tout compris avant même de pénétrer dans le salon où l’attendent les suspects, ce qui, j’imagine, devait être le vœu pieux des développeur·euses, soit il·elle navigue à vue durant le happening final en espérant qu’Haruka elle-même qui, pour sa part, a tout saisi, lui souffle quelques indices lui permettant de refaire son retard.

Le problème majeur du système de The Centennial Case est qu’il tombe dans le piège de sa propre transmédialité. Le jeu aborde la question de la maîtrise du rythme déductif de son·sa joueur·joueuse comme le ferait un roman ou un film, et non comme devrait le faire un jeu vidéo. S’il peut être grisant d’admirer Sherlock ou Poirot jouer toujours avec un coup d’avance sur soi-même et les autres personnages, c’est évidemment parce que l’éventuelle frustration engendrée par sa propre infériorité déductive se résorbe entièrement dans l’admiration portée au personnage principal. Le roman policier ou le film d’enquête, dans sa forme la plus classique, ne se soucie pas de faire avancer son·sa spectateur·trice-lecteur·trice au même rythme que son·sa brillant·e détective. Au contraire : plus le héros ou l’héroïne domine, à la fois son sujet et ses témoins, plus l’éclaircie qui succède au brouillard est éblouissante et jouissive. Le plaisir pris à ce genre de films ou de romans repose d’abord sur un spectacle de l’intelligence. Mais ce principe ne fonctionne pas dans un jeu vidéo où le·la joueur·euse est sommé·e de prouver son identification permanente au personnage principal. Soit les deux sont en phase, dans l’incompréhension comme dans la fulgurance (à l’image de Phoenix Wright), soit l’interro surprise tourne rapidement au désastre. Il est plaisant à ce sujet de visionner le making of de ce Centennial Case, dans lequel on voit les acteurs et actrices s’étonner avec beaucoup d’insistance d’avoir eu à tourner toutes ces petites scènes de loupés argumentatifs que j’évoquais plus haut : eux·elles-mêmes ne semblent pas saisir leur inscription dans le projet – et à raison, puisque de leur point de vue d’acteur·trices, le projet en question est d’abord cinématographique. Malheureusement ici, le FMV ne rend pas service au jeu.

Il est amusant de noter, pour finir, que le jeu accuse un acte manqué remarquable du point de vue de sa propre intrigue. Tout le récit reposant sur l’idée qu’il existerait un fruit magique permettant à celui ou celle qui le consomme de devenir immortel, on pourrait légitimement penser que le jeu tirerait le meilleur parti de sa décision de faire incarner par les mêmes acteur·rices différents personnages à différentes époques. Le·la coupable des meurtres qui endeuillent la famille Shijima depuis un siècle serait-il·elle in fine ce suspect aux mille identités, dont le visage, mystérieusement, reparaît d’un récit enchâssé à l’autre ? Malheureusement ici encore, tout espoir de se sentir un peu plus intelligent·e qu’on ne l’est s’envole: le jeu abandonne son joueur ou sa joueuse au bord de la route, suintant·e et toujours en retard, condamné·e à courir après le train de pensées de l’indéfectible Haruka. En dépit de ce système de jeu bancal, The Centennial Case laisse malgré tout une impression sympathique, et s’offre quelques moments de grâce inattendus : notamment une phase tardive d’hommage aux codes incertains du point’n click en FMV, où la caméra transite d’une troisième personne qu’on croyait inamovible à un point de vue en FPS lors d’une tentative d’évasion sous tension. Et le sentiment, en définitive très involontairement cinématographique, d’y jouer non pas Holmes, mais un Watson encore plus endormi que d’habitude, confirme cette impression étrange mais pas totalement désagréable d’avoir pris part, pas tant à l’enquête elle-même, qu’au tournage du drôle de film qui l’encapsule.