Wim Wenders : images en crise

Carnet de notes sur vêtements et villes, 1989

L’année 1989 termine une décennie qui a largement consacré le cinéaste allemand Wim Wenders. L’État des choses (1982), Paris, Texas (1984) et Les Ailes du désir (1987) – le premier récompensé à Venise, les deux autres à Cannes – lui valent, en effet, une publicité internationale et installent durablement son statut d’ « auteur » européen. Dans la continuité de cette reconnaissance massive, le Centre Georges Pompidou contacte le cinéaste pour lui offrir de réaliser un film « dans le contexte de la mode ». Peu intéressé, Wenders accepte la proposition dans l’unique but de rencontrer le couturier japonais Yohji Yamamoto et d’observer sa façon de travailler. Observer, guidé par une « savante curiosité », les différences et/ou les points communs, les écarts et/ou les rapprochements, entre son travail et celui du couturier. L’institution laisse alors toute sa liberté au cinéaste, accompagné, en France comme au Japon, d’une équipe technique légère. Crédité parmi les opérateurs, il se munit pour l’occasion d’une petite caméra 35 mm Eyemo (sa propre caméra) et d’une caméra vidéo : deux machines donc, deux usages différenciés, deux matières d’image dissemblables sont à l’œuvre dans le film.

Après deux premières expériences, Reverse Angle : New York City March 1982 (1982) et Tokyo-Ga (1985), Carnet de notes sur vêtements et villes poursuit le projet d’un « journal filmé » au long cours, réactualisé au gré des envies et des commandes – projet qui prend place à côté des œuvres de fiction, et qui en porte parfois la trace vive (c’est la signification même du volet inaugural, reverse angle, « contrechamp » en français). D’après les descriptions succinctes du cinéaste, les divers opus de ce journal filmé se sont, chaque fois, fabriqués au jour le jour, sans scénario établi au préalable. Privilégier les images, la prise d’images, aux histoires, telle a été la méthode commune[11][11] Reverse Angle : « Lorsque, il y a quelques semaines, on m’a demandé si je n’avais pas envie de tourner pour une émission de cinéma de la télévision française une sorte de journal, une « lettre de New York », j’ai été tenté par l’occasion. Il y avait longtemps que je n’avais pas pris une caméra moi-même, pour « faire des images » hors du contexte d’une histoire. » ; Tokyo-Ga : « Ça me faisait du bien de regarder par la fenêtre. Si seulement on pouvait filmer comme ça, comme on ouvre les yeux, quelquefois. Seulement regarder, sans vouloir rien prouver. » ; Carnet de notes : « Filmer, ça doit rester aussi une façon de vivre, quelquefois, comme se promener, lire un journal, manger, prendre des notes. Voilà donc un film au jour le jour, porté par la curiosité, un carnet de notes sur vêtements et villes. ». Par ailleurs, c’est à l’intérieur de cette catégorie que se formulent le plus frontalement (par la voice over, bien souvent) des considérations théoriques sur le désastre de l’inflation des images électroniques, en partie lié à ce que Wenders nomme un « dilettantisme démocratique[22][22] Wim Wenders, « La révolution sans prétention à la vérité. Entretien avec Peter Buchka sur les possibilités de la prise de vue numérique » [1990], La Vérité des images. Essais, discours et entretiens, Paris, L’Arche, 1992, p. 106. ». En effet, selon le cinéaste, la démocratisation de la vidéo entraîne une déresponsabilisation des usages et une dépréciation générale de la qualité du regard porté sur le monde. Et si Wenders accepte le projet initié par le Centre Pompidou – nous l’apprenons dès les premières minutes du film –, c’est qu’il appréhende la mode comme le symptôme d’une crise d’identité qui touche également de plein fouet les images.

I. Mode et vidéo : l’éternel retour du même

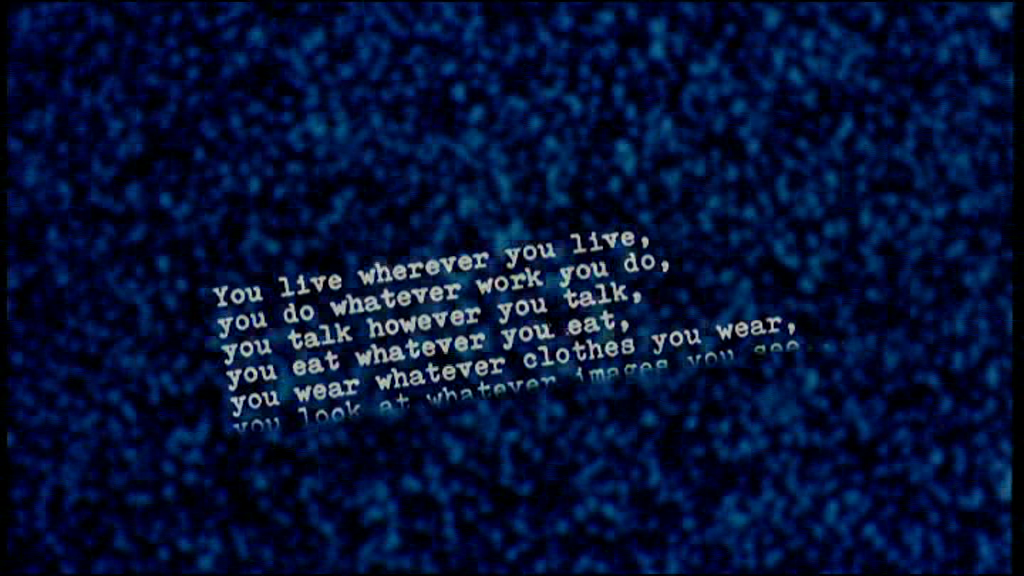

1. Wenders commence par installer un questionnement inaugural sur la signification possible de l’identité, de l’idée même d’identité, à l’heure où le monde ne cesse de changer, c’est-à-dire de bouger. Comment penser ce concept immobile d’identité dans un monde saisi par un mouvement permanent, de plus en plus rapide ? Ce questionnement, s’il apparaît particulièrement contemporain au cinéaste, n’est pas tout à fait nouveau. Blaise Pascal, déjà, mettait au jour ce paradoxe : comment fixer les cordonnées stables de notre identité lorsque tout, dans notre vie, est soumis à un constant mouvement ? En effet, « Qu’est-ce que le moi ? », si l’âme et le corps de l’homme sont sujets aux variations, aux changements dans le temps[33][33] Blaise Pascal, « Pensée 323 – Qu’est-ce que le moi ? », Pensées et opuscules, Introduction, notices et notes par M. Léon Brunschvicg, Paris, Hachette, « Classiques Hachette », 1ère ed. 1897, pp. 478-479.. Wenders égraine ce qui, dans la vie d’un homme, est nécessairement soumis aux variations (ville et pays de résidence, langue, habitudes, opinions, vêtements), puis déplace l’objet de son discours – sans transition – de l’homme aux images. Tout change et en particulier, les images. Si l’absence de transition peut paraître brutale, il faut noter que l’identité humaine était déjà questionnée, en amont, en termes d’images : l’identité posée comme la conformité éventuelle entre ce que je suis et l’image que je fabrique de moi-même.

Si les interrogations de Wenders sont formulées en voice over, l’image redouble par l’écrit les paroles du cinéaste qui défilent tel un générique sur fond de neige électronique. Le défilement est ici plus exactement un mouvement d’apparition/disparition : les phrases apparaissent quelque secondes, se meuvent, puis s’effacent dans un léger fondu comme absorbées par la neige. Elles figurent un état transitoire et traduisent, de fait, en termes plastiques, le problème soulevé : le mouvement du monde anéantit toute aspiration d’immobilité, c’est-à-dire d’identité. Il n’est certainement pas insignifiant que le milieu infiniment mobile qui absorbe les phrases soit la neige fourmillante, cette matière première de l’image électronique. En effet, sans trop forcer l’interprétation, cette matière d’image peut être vue comme une figuration possible de l’inflation des images électroniques, matière démultipliée qui tend à absorber – à dévorer – les images qui lui préexistent (photographie, cinéma).

À l’écran de neige succède assez abruptement – d’un coup de klaxon – un plan mobile, enregistré depuis l’habitacle d’une voiture roulant sur le périphérique parisien, un moniteur vidéo posé sur le tableau de bord. Il n’est pas lieu ici de revenir sur la figure emblématique du « travelling-voiture[44][44] Philippe Dubois, « Le Fil du rasoir. Petite ouverture sur le cinéma-mouvement de Wim Wenders », in Philippe Dubois, Catherine Petit, Claudine Delvaux, Les Voyages de Wim Wenders, Crisnée, Yellow Now, « Nuit Blanche », 1985, p. 24. » dans le cinéma de Wenders. Ce qu’il faut noter en priorité, c’est que ce changement permanent évoqué par le cinéaste comme fait sociologique est ici, de manière transparente, figuré par ce travelling-voiture, saisissant le paysage urbain dans une constante mobilité. Par ailleurs, le moniteur vidéo, situé à la même hauteur que le pare-brise, et occupant la même largeur dans le cadre, diffuse l’enregistrement d’un autre travelling-voiture, effectué cette fois-ci sur le périphérique ceinturant Tokyo. Wenders, dans le commentaire du DVD[55][55] DVD Bac Films, collection Wim Wenders, 2008., précise qu’il a choisi un objectif en focale séparée afin d’obtenir une netteté identique d’un paysage à l’autre, homogénéisant la bipartition générale. L’emplacement du moniteur et ce souci du rendu contribuent à créer une illusion d’optique, transformant l’écran vidéo en une simple fenêtre ouverte sur le paysage qui défile. Le cadre est donc scindé en deux images, toutes deux surcadrées, l’une par la fenêtre du pare-brise, l’autre par celle du moniteur, et toutes deux ouvertes sur des paysages urbains mobiles. Il y a, par conséquent, cohabitation de deux espaces disjoints mais semblables, avec simultanéité du défilement des routes, à l’intérieur d’un seul et même cadre, composite.

Bien que Wenders ait soigné le travail d’homogénéisation des deux images, peu avant la fin du plan, un geste vient poser une distinction nette : le retour en arrière de l’image vidéo. Si le cinéaste, en effet, commence par accoler cinéma et vidéo, mettant au jour une éventuelle proximité, la manipulation de la bande creuse finalement un écart irréductible entre les deux régimes d’images. Tout d’abord, ce retour en arrière fait tomber l’illusion du hic et nunc. L’écran du moniteur ne nous présente pas un paysage parcouru en direct, au contraire du pare-brise : il s’agit d’un enregistrement, manipulable à souhait. Ensuite, pour un cinéaste qui « n’a en somme jamais cessé de dérouler des paysages-films[66][66] Philippe Dubois, chap. cit., p. 24. », réaffirmant de fait, à l’intérieur de ses œuvres, une affinité structurelle avec le mécanisme cinématographique même[77][77] Gilles Deleuze, « Cadre et plan , Cadrage et découpage », Cinéma 1. L’Image-mouvement, Paris, Minuit, 1983, p. 37 : « Ce qui compte, c’est que la caméra mobile est comme un équivalent général de tous les moyens de locomotion qu’elle montre ou dont elle se sert (avion, auto, bateau, bicyclette, marche, métro…). De cette équivalence, Wenders fera l’âme de deux de ses films, Au fil du temps et Alice dans les villes, introduisant ainsi dans le cinéma une réflexion sur le cinéma particulièrement concrète. En d’autres termes, le propre de l’image-mouvement cinématographique, c’est d’extraire des véhicules ou des mobiles le mouvement qui en est la substance commune, ou d’extraire des mouvements la mobilité qui en est l’essence. »., le retour en arrière signe une forme de régression fondamentale.

L’intervention sur l’image est effectuée juste après que Wenders a prononcé la phrase : « L’identité c’est out, out of fashion. », comme pour en donner une illustration immédiate, une preuve par l’image – avec l’effet coup de théâtre que cela entraîne. Le cinéaste procède à une démonstration. À tout le moins, l’artifice du dispositif tend à valider cette lecture. La crise d’identité des images, telle que la décrit le cinéaste, apparaît donc corrélativement comme une crise de la croyance. Quel crédit, en effet, accorder à une image qui me donne l’illusion d’une prise directe, sans toutefois en être une ? Si, en apparence, l’image vidéo peut témoigner d’un regard dirigé vers l’extérieur – ce type de regard qu’affectionne Wenders depuis des années –, le retour en arrière dit bien la manipulation, dont il faut ici entendre toutes les acceptions (manipulation du matériau, manipulation de la croyance).

2. Wenders inscrit son inquiétude face aux images électroniques à l’intérieur d’un questionnement sur l’original et la copie qui n’est pas sans évoquer la théorie platonicienne du simulacre – la copie entraînant irrémédiablement une déperdition ontologique. Le cinéaste rend compte du trouble instauré par la vidéo, et plus globalement par la reproductibilité technique, quant à la distinction entre l’original et la copie. Pour récapituler, selon Wenders, la peinture permet clairement de distinguer l’original de ses copies : chaque copie est un faux. Avec la photographie et le cinéma, c’est le négatif qui est considéré comme l’original et chaque positif devient une copie. Ce qui, en considérant la complémentarité négatif/positif, apparaît nécessairement comme un paradoxe – chaque copie est l’original. Avec l’image électronique enfin, et particulièrement l’image numérique, la distinction est tout simplement évacuée. Il n’y a plus la moindre différence qualitative entre l’original et la copie. Le signal de l’image analogique, tout comme le code de l’image numérique, demeurent théoriquement identiques. Ils sont, en quelque sorte, l’identité génétique de l’image. Chaque image est un clone, une copie. Le regard ne permet plus de faire la différence. Par ailleurs, en ce qui concerne l’image numérique, il n’y a même plus de « traçabilité » qui permettrait de localiser un effet spécial éventuel en examinant les versions « transitoires » de l’image comme sur support argentique. Le regard donc, ne permet plus de faire la différence[88][88] Cette distinction problématique entre l’original et sa copie à l’heure de la reproductibilité technique a fait l’objet de nombreux commentaires depuis près d’un siècle. Pour un aperçu, voir, bien sûr, les textes fondateurs de Walter Benjamin, notamment « Petite histoire de la photographie » [1931], Œuvres, t. 2, Paris, Gallimard, « Folio essais », 2000 et « L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » [1935 et 1939], Œuvres, t. 3, Paris, Gallimard, « Folio essais », 2000 ; Rosalind Krauss, « Note sur la photographie et le simulacre », Le Photographique. Pour une Théorie des Écarts, Paris, Macula, 1990 ; Nelson Goodman, « Art et authenticité », Langages de l’art, Nîmes, Jacqueline Chambon, « Rayon Art », 1990 ; et plus récemment, David N. Rodowick, The Virtual Life of Film, Cambridge, London, Harvard University Press, 2007.. Cette impossibilité du regard est pointée par le retour en arrière de la bande. Seule une manipulation extérieure – ici, à vertu pédagogique – permet de prendre conscience de la supercherie.

L’identité de l’image, selon Wenders, n’est susceptible de se maintenir que par la permanence d’une distinction claire entre original et copie. L’identité en 1989 est donc démodée, obsolète. L’image électronique a précipité sa péremption. En revanche, la mode est ce qui n’est jamais obsolète, toujours in, toujours en vogue. Le commentaire de Wenders glisse donc d’un constat d’obsolescence de l’identité, constat de déperdition ontologique de l’image – engendrant un doute réflexe à l’endroit des images électroniques –, au constat d’une actualité permanente de la mode. La mode est ce qui est toujours actuel. Comment alors penser dialectiquement l’articulation des deux en 1989 ? « Identité et mode, est-ce contradictoire ? », interroge Wenders. Un paradoxe soulevé par le cinéaste, observant le travail de Yohji Yamamoto, va relayer cette question.

L’une des premières choses que remarque le cinéaste dans l’atelier du couturier est un ouvrage du photographe allemand August Sander intitulé Hommes du 20ème siècle. Wenders affectionne apparemment autant ce livre que Yamamoto[99][99] Curt Bois le consulte dans la bibliothèque des Ailes du désir.. Le couturier « s’inspire » (le terme est vague mais l’acte l’est tout autant) de ces photographies prises dans les années 1930 pour créer des vêtements dans les années 1980. Mais comment créer de l’actuel – « la mode c’est ici et maintenant » – à partir de vêtements des années 1930, c’est-à-dire d’autrefois ? Wenders décrit cela en termes de double compétence : « (…) il [Yohji] parlait deux langages à la fois, jouait sur deux instruments contraires : sur le périssable et le permanent, le fluide et le solide, le fugitif et le stable. » Les adjectifs employés par le cinéaste évoquent inévitablement le questionnement inaugural : que reste-t-il de l’identité – immobile – dans un monde saisi par un mouvement permanent ? Que reste-t-il d’August Sander dans une collection de prêt-à-porter ? Le cas exemplaire de Yamamoto permet d’esquisser une réponse.

Il s’agit de parvenir à articuler identité et éphémère (la mode est par définition éphémère – l’ici et maintenant d’une collection succède à l’ici et maintenant de la précédente). Le couturier a cette formule : « J’ai la technique pour répondre à [satisfy] ces deux éléments : le premier doit être suffisamment nouveau [new enough], l’autre doit être classique pour toujours [classic forever]. » Le vêtement apparaît par conséquent comme le site d’un choc de temps ou, en d’autres termes, le site d’une rencontre entre autrefois et maintenant. Cette rencontre, si elle semble ouvrir au cinéaste une perspective théorique intéressante, n’est pas exempte, cependant, d’un certain opportunisme de la part de Yamamoto. Wenders, quant à lui, s’empare de cette dualité (« Me too, I felt like some monster ») pour l’appliquer à sa pratique de l’image, « divisée » entre la caméra 35 mm et la caméra vidéo. Son Eyemo lui paraît, en effet, bien ancienne et contraignante car elle l’oblige à changer régulièrement de bobines (toutes les soixante secondes) et par conséquent, à rompre la continuité du processus de création devant l’objectif. En revanche, la caméra vidéo permet d’enregistrer en continu, d’où son usage finalement privilégié par Wenders. Le cinéaste oppose au « langage classique » du cinéma, le « langage pratique et efficace » de la vidéo. Un langage spontané, semble-t-il, et non pas le produit d’un travail de montage. Les spéculations théoriques formulées alors paraissent assez curieuses, personnifiant la machine et son appréhension de la réalité alentour. Selon Wenders, en effet, la caméra vidéo « comprendrait » mieux que la petite Eyemo les phénomènes devant elle – Yamamoto au travail –, elle aurait en somme une certaine « affinité » avec la mode. Il y aurait donc pour un régime d’image déterminé, un sujet d’élection : ici, la mode pour la vidéo. Par ailleurs, Wenders a pu déclarer à la sortie du film : « la vidéo a quelque chose (…) d’irresponsable et, dans cette mesure, elle est parfaitement adaptée au phénomène de la mode (…)[1010][1010] Wim Wenders, « La révolution sans prétention à la vérité », op. cit., p. 106-107.. ».

3. Le philosophe Walter Benjamin, repartant des écrits sur l’art de Baudelaire et de sa théorie de la modernité, inscrit la mode à l’intérieur d’une logique marchande qui suppose une articulation semblable entre autrefois et maintenant. Une articulation, faut-il le préciser, économiquement intéressée. Benjamin définit la mode comme « l’éternel retour du nouveau[1111][1111] Walter Benjamin, « Zentralpark. Fragments sur Baudelaire » [1938-1939], Charles Baudelaire. Un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, traduit de l’allemand par Jean Lacoste, Paris, Payot, Rivages, « Petite Bibliothèque Payot », 2002, p. 236. À quelques pages d’écart, Benjamin écrit encore : « La doctrine de l’éternel retour vue comme le rêve des monstrueuses inventions à venir dans le domaine de la technique de reproduction. », p. 238. ». Dans une note de traduction, Jean Lacoste explicite :

« […] la mode dans la philosophie de l’histoire de Benjamin est le contraire et la caricature de la révolution. La mode croit introduire du nouveau en citant un costume ancien. En fait elle ne fait que consolider la continuité et le retour du même. La révolution, au contraire, « cite » le passé pour le venger et rendre justice aux vaincus de l’histoire. Elle cite pour interrompre la continuité, qui caractérise l’histoire écrite par les vainqueurs, l’ « éternel retour du même ».[1212][1212] Jean Lacoste, note 9, « Le Paris du second Empire chez Baudelaire » [1938], in Walter Benjamin, op. cit., p. 267. »

Le « retour du même » comme structure du temps historique croise le questionnement de Wenders sur le trouble de la distinction entre copie et original. En effet, « sous la fausse apparence de la diversité et du changement[1313][1313] Rainer Rochlitz, « Walter Benjamin : une dialectique de l’image » [1983], Le Vif de la critique 1. Walter Benjamin, Bruxelles, La Lettre volée, « Essais », 2010, pp. 39-40 : « L’exigence de produire toujours du nouveau, liée à la concurrence de l’économie de marché par opposition à l’économie traditionnelle, reproductive, est immanente à la production de marchandises, et elle est apparence, faux-semblant, parce que la mode qui veut que les produits soient toujours nouveaux, est en même temps le mécanisme de l’éternel retour du même, de l’identité sous la fausse apparence de la diversité et du changement […]. ». » revient le même, Yamamoto citant parfois explicitement les vêtements qu’il a pu admirer sur des photographies de Sander (ou d’autres comme Henri Cartier-Bresson, par exemple). Ce qui est perçu comme une création originale du couturier peut donc se voir comme la copie d’un modèle antérieur. La mode, par conséquent, à tout le moins celle-ci, entretient une forme de continuité historique. Seul l’orignal peut fait rupture dans le continuum du temps, et non pas la répétition du même. Avec la « production de masse » écrit Benjamin, « l’éternel retour du même devient pour la premier fois perceptible aux sens[1414][1414] Walter Benjamin, « Zentralpark. Fragments sur Baudelaire » [1938-1939], op. cit., pp. 239-240. ». Ici, le vêtement, ce site de rencontre temporelle, en est un indice manifeste.

Benjamin encore, dans son Livre des Passages, souligne la dimension sclérosante des mécanismes qui gouvernent la mode. La transformation du vêtement en marchandise inscrite dans la logique de l’éternel retour du – faussement – nouveau, engendre une transformation de l’apparence de l’individu, qui se pare désormais des attributs du cadavre. Il écrit :

« La mode a ouvert ici le comptoir des échanges dialectiques entre la femme et la marchandise – entre le désir et le cadavre[1515][1515] Walter Benjamin, « B [Mode] », Paris, Capitale du XIXème siècle. Le Livre des Passages, traduit de l’allemand par Jean Lacoste, Cerf, 1989, p. 88.. »

Également :

« Toute mode est en conflit avec la vie organique. Toute mode s’entremet pour marier le corps vivant au monde anorganique. La mode défend les droits du cadavre sur le vivant. Le fétichisme, qui ne peut résister au sex-appeal de l’organique, est son centre vital[1616][1616] Walter Benjamin, chap. cit., p. 104.. »

Cette « nécrose » du vivant relevée par Benjamin est, en partie, le résultat des vêtements eux-mêmes et de la somme d’ornements – cette part « anorganique » – que les créateurs de l’époque choisissent d’y accoler (Benjamin s’attarde notamment sur les chapeaux des femmes), mais elle peut tout aussi bien se lire comme l’une des conséquences du bégaiement historique qui préside aux nouvelles collections, présentant la copie sous l’apparence de l’original. La nécrose est, en effet, analysée comme le produit d’un « échange dialectique » ou d’un « mariage », c’est-à-dire d’un couplage, d’un montage, entre le vivant et le mort, entre autrefois et maintenant. Un monstre est engendré par le retournement du temps sur lui-même.

Une remarque cependant. La mode dont parle Benjamin après Baudelaire n’est pas celle de Yamamoto. Il faudrait distinguer ici la mode de la haute couture. Si la mode implique la reproduction massive des vêtements et leur circulation accrue sur le marché, la haute couture conserve en revanche une dimension d’unicité, notamment emblématisée par le rituel du défilé et le prix prohibitif de certains modèles.

Au cours d’un échange sur la compétitivité dans le monde de la mode, Wenders interroge Yamamoto sur la possibilité de dupliquer sa façon de couper les vêtements, son style de coupe. Le Japonais répond : « Nobody can do that ! ». En supposant donc un modèle unique et une coupe non reproductible, présenté dans un lieu unique, la haute couture pourrait peut-être retrouver cette magie de l’aura benjaminienne.

Enfin, l’unicité pourrait éventuellement se loger dans un vêtement porté à de rares occasions (le tournage d’un film, par exemple) par quelqu’un qui n’est plus en vie. Les ventes aux enchères multiplient ces cas de figure, faisant grimper le prix du vêtement proportionnellement à sa valeur d’unicité[1717][1717] Voir ici, par exemple..

4. Si, comme le résume Wenders, tout est devenu copie avec l’arrivée de la vidéo, cet « éternel retour du même » diagnostiqué par Benjamin à propos de la mode pourrait de même qualifier cette inflation des images électroniques déplorée par le cinéaste, via cet instrument de reproduction/diffusion massif qu’est la télévision, le « poison des yeux[1818][1818] Wim Wenders, « Reverse Angle : New York City March 1982 (Quand je m’éveille) », La Logique des images, Paris, L’Arche, 1990, p. 40. » selon Wenders. À cela s’ajoute une tendance générale à la standardisation culturelle. Voici par exemple ce que déclare Wenders dans Tokyo-Ga :

« Chacune de ces télévisions de merde constitue, n’importe où, le centre du monde. Le centre est devenu un concept ridicule. Et le monde, l’image du monde, une idée tout aussi absurde, tant les postes de télé s’accumulent. Me voilà dans le pays où l’on fabrique des téléviseurs pour le monde entier, pour que le monde entier puisse regarder les images américaines. A bas la télévision ![1919][1919] Wim Wenders, « Tokyo-Ga », op. cit., p. 101. »

Si le centre est devenu un « concept ridicule », c’est que la télévision, le principal organe des images électroniques, par la dissémination qu’elle engendre, évacue toute idée de centralisation. Au concept singulier de centre a succédé un pluriel qui remet en question la pertinence même du concept. Et si l’ « image du monde » à l’heure des images électroniques, est une « idée absurde », c’est que cette image, forcément véhiculée par la télévision, est plutôt l’image d’une hégémonie culturelle, celle des États-Unis. La télévision, bien qu’omniprésente, ne diffuse qu’une image tout à fait réduite du monde. Elle n’en réfléchit qu’une seule facette.

Deux éléments principaux donc, pour commenter cet « éternel retour du même » comme mouvement des images contemporaines, en 1989. Dans sa structure, l’image vidéo, analogique ou numérique, est toujours déjà une copie, c’est la visualisation toujours identique d’un signal ou d’un code. Culturellement, l’image électronique, via la télévision, est une image « au service » exclusif des États-Unis. Des images-copies diffusées en masse, reconduisant des mots d’ordre idéologiques et des codes culturels en masse, à destination de la masse.

II. La question du documentaire

1. L’inquiétude face aux images électroniques, si elle n’est pas nouvelle dans la filmographie de Wenders (Philip Winter, dans Alice dans les villes, déplorait déjà les ravages d’une télévision « inhumaine »), revêt dans ce film un sentiment d’urgence. En effet, Carnet de notes articule à la fois la photographie, le cinéma et la vidéo – trois régimes d’images distincts – à l’intérieur d’un questionnement sur la « relève » imminente des images argentiques par les images électroniques. Le processus amorcé a ouvert un espace théorique de cohabitation des régimes d’images, espace de crise dont Wenders est le contemporain.

L’une des interrogations du prologue résume les craintes du cinéaste : « On a appris à faire confiance à l’image photographique, peut-on faire confiance aux images électroniques ? ». Il faut noter cette nuance : Wenders ne désigne pas l’image photographique comme le support d’une croyance spontanée, d’une adhésion immédiate, au réel représenté. Il y a l’idée d’un processus, d’un apprentissage, d’une assimilation, en bref d’une expérience qui, au fil du temps, a pu asseoir, selon lui, la photographie dans son statut d’image-témoin. Il a fallu du temps pour faire confiance aux images photographiques, pour installer durablement un terrain qui s’est vu soudainement miné au tournant des années 1960-1970, par une nouvelle image, hostile s’il en est. L’adjectif « photographique » englobe ici à la fois la photographie et le cinéma, il désigne la nature technique de l’image. Wenders emploie indifféremment « argentique » et « photographique ».

S’il a fallu du temps pour faire confiance à l’argentique, Wenders, par ailleurs, souligne, dans un texte écrit une dizaine d’années auparavant, le lien essentiel entre le cinéma et « la réalité des choses mêmes », dans la continuité du credo bazinien[2020][2020] André Bazin, « Ontologie de l’image photographique », Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Cerf, « 7ème art », 1985, p.14 : « Le film ne se contente plus de nous conserver l’objet enrobé dans son instant […]. Pour la première fois, l’image des choses est aussi celle de leur durée et comme la momie du changement. ». :

« Aucune forme de récit ne traite plus profondément, et plus légitimement, de l’idée d’identité que le cinéma. Parce qu’aucune autre langue n’est en mesure de parler de la réalité physique des choses mêmes. « La possibilité et le sens de l’art cinématographique résident en ceci que chaque être a l’air de ce qu’il est. » Aussi pathétique que soit cette phrase de Béla Balázs, elle n’en est pas moins juste.[2121][2121] Wim Wenders, « L’Ami américain », op. cit., pp. 36-37. »

Plus que tout autre art donc, le cinéma peut « parler de la réalité physique des choses ». Une telle formulation renvoie, à n’en pas douter, au statut de trace du film : le film est une trace physique sur un support sensible, une empreinte lumineuse et temporelle. C’est pourquoi, « légitimement », le film, selon Wenders, traite de l’identité des choses. La vidéo, en revanche, est beaucoup moins « légitime »…

Il faut cependant relever un point aveugle dans le discours de Carnet de notes : le cinéma et la photographie de propagande, au service des régimes totalitaires. Wenders s’y est pourtant attardé quelques années auparavant dans un article critique rédigé à la sortie du film Hitler, une carrière (Joachim Fest et Christian Herrendoerfer, 1977). Il y désignait l’Allemagne comme « un pays qui a une méfiance insondable à l’égard d’images et de sons parlant de lui-même, un pays qui, pour cette raison, a avidement absorbé trente ans durant toutes les images étrangères, du moment qu’elles le détournaient de lui-même[2222][2222] Wim Wenders, « That’s Entertainment : Hitler », Emotion pictures. Essais et critiques, Paris, L’Arche, 1987, p. 132. Également : « Je ne crois pas qu’il y ait nulle part ailleurs une telle perte de confiance en ses propres images, ses propres histoires et mythes. » ». À rebours de l’apparente naïveté de Carnet de notes, Wenders désolidarisait dans ce texte la possibilité d’accès à la vérité de la stricte question du médium. La vérité n’est pas l’émanation spontanée du médium – on s’en doutait. Elle demeure bel et bien une question d’usage. Par ailleurs, si les images américaines ont envahi les écrans de télévision du monde entier, l’invasion a peut-être été facilitée en Allemagne par un déni culturel national.

Plus radicalement encore, à partir du moment où il y a une mise en forme préalable, une histoire achevée comme point de départ du film, il y a « manipulation » selon Wenders. Les images doivent donc toujours être premières, et indépendantes[2323][2323] Wim Wenders, « La vérité des images. Deux entretiens avec Peter W. Jansen », La Vérité des images. Essais, discours et entretiens, Paris, L’Arche, 1992, pp. 69-70 : « Les histoires ne sont jamais que manipulation. Et c’est pourquoi les images – j’y reviens – ont une plus grande aptitude pour la vérité que les histoires. Les histoires ont une beaucoup plus grande aptitude pour le mensonge. […] Naturellement, on peut manipuler dangereusement les images […]. Mais, de façon latente, s’il y a malgré tout une vérité dans les images, les histoires sont pour moi de la poudre aux yeux. ».

2. Plus loin dans Carnet de notes, « en pleine rue, à Tokyo », une prise de conscience bouleverse le cinéaste, qui précise encore son questionnement initial – prise de conscience « épiphanique », elle surgit malgré de profondes réticences. Wenders prend acte d’une passation : « Dans son propre langage, cette caméra vidéo saisissait cette ville d’une façon appropriée. J’étais épaté. Un langage d’images, ce n’était donc vraiment pas le privilège du cinéma ? Ne fallait-il pas tout repenser ? La notion d’identité aussi bien que les notions de langage, d’image, d’auteur. ». Puis, resurgit presque aussitôt l’inquiétude du cinéaste : « Et ce nouveau langage d’images, est-ce qu’il serait capable de montrer « l’image de l’homme du XXe siècle » comme l’appareil photo d’August Sander, ou la caméra de John Cassavetes ? ».

Le point de comparaison transversal entre les trois régimes d’images, celui à partir duquel est évaluée la vidéo, convoque prioritairement le problème de la « confiance ». Il s’agit de la question du potentiel documentaire. Après avoir spéculé sur la péremption généralisée du concept d’identité, Wenders interroge donc plus précisément les capacités documentaires de la vidéo. La vidéo, succédant massivement aux autres images, pourra-t-elle « témoigner » pour l’avenir ? Cette passation de l’argentique à l’électronique n’engendrera-t-elle pas une perte irrémédiable, cette « déperdition ontologique » dont se trouve flanquée toute copie ? Et en conséquence, l’explosion des images électroniques n’aboutira-t-elle pas à quelque chose comme une méconnaissance pure et simple de l’histoire qui s’annonce ? À tout le moins, à l’abandon des images comme auxiliaires du savoir historique ?

La question de Wenders convoque, une nouvelle fois, de façon claire – quoique problématique – cette idée déjà mentionnée, d’une crise de la croyance. « Problématique » car le cinéaste choisit comme références documentaires à la fois un photographe, August Sander, dont le projet des Hommes du XXe siècle s’enracine dans un héritage positiviste, et un cinéaste « de fiction », John Cassavetes. À première vue, le rapprochement ne va pas de soi. Si Sander a voulu dresser un inventaire de l’homme des années 1920-30, en photographiant, selon un dispositif invariant, « Le paysan », « L’artisan », « La femme », « Les catégories socioprofessionnelles », « Les artistes », « La grande ville » et « Les derniers des hommes » (sept entrées qui forment son recueil monumental), Cassavetes, en revanche, n’a jamais revendiqué semblable projet. Voilà par exemple ce que « professe » Sander :

« Il m’a semblé qu’il n’y avait rien de mieux à faire que de donner par la photographie un instantané de notre époque qui soit absolument fidèle à la nature. […] Elle peut rendre les choses dans leur grandiose beauté, mais aussi dans leur cruelle vérité, comme elle peut aussi énormément tromper. Il nous faut pouvoir supporter de voir la vérité, mais surtout il faut que nous la transmettions à nos prochains et à notre descendance, qu’elle nous soit favorable ou non.[2424][2424] August Sander, « Ma profession de foi envers la photographie. Les Hommes du XXe siècle » [1927], in Olivier Lugon, La Photographie en Allemagne. Anthologie de textes (1919-1939), Nîmes, Jacqueline Chambon, « Rayon Photo », 1997, p. 187. »

Cette réunion Sander / Cassavetes interroge le partage conventionnellement établi entre le cinéma de fiction et le cinéma documentaire. En effet, au lieu de désigner le documentaire comme une catégorie unifiée et discriminante, un « genre », il s’agit de privilégier davantage l’idée d’une « composante » documentaire non réductible à une catégorisation stricte, un mode de présence variable, tantôt plein, tantôt résiduel. Un film comme Nick’s Movie – Lightning Over Water réalisé une dizaine d’années auparavant (1979-1980) joue à plein de cette subversion des frontières[2525][2525] À propos de l’entrelacement fiction / documentaire, voici ce que déclare Wenders aux Cahiers du cinéma (n°318, décembre 1980) à l’occasion d’un entretien réalisé à la sortie du film : « La notion de fiction est déjà assez compliquée ici parce qu’il y a tant de degrés et tant de mélanges de réalité… Il y a des scènes qui passent de la fiction à la réalité et aussi le contraire. ».. Chez Cassavetes, la composante documentaire, selon Jean-Louis Comolli, réside dans « l’inscription vraie » des corps, c’est-à-dire la trace physique – au sens d’une « physique des émotions » – laissée sur le support[2626][2626] Jean-Louis Comolli, « Plus vrai que le vrai. Le cinéma de John Cassavetes et l’illusion de la vie » [1994], Voir et pouvoir. L’innocence perdue : cinéma, télévision, fiction, documentaire, Paris, Verdier, 2004, pp. 135-136 : « De l’intérieur, il y en a, ô combien, dans les corps filmés par Cassavetes. Une physique, mais une physique des émotions. Le corps, mais le corps habité, travaillé, harassé par le désir. Le corps éparpillé dans les affects, le corps comme folle dépense de l’inconscient. C’est en ce sens que le cinéma de Cassavetes est avant tout documentaire. ».

Wenders convoque les exemples glorieux de Sander et Cassavetes afin de formuler ses craintes quant aux conséquences possibles de l’explosion des images électroniques. Il accueille la nouveauté avec inquiétude et se réfère au passé comme à un horizon que, semble-t-il, la vidéo, en l’état actuel des choses, ne pourrait atteindre.

3. Dès lors, une question se pose : pourquoi ? Pourquoi, précisément, la vidéo ne serait-elle pas capable de révéler l’image de l’homme du XXe ou XXIe siècle ? Si le film ne répond pas à cette question, plusieurs déterminations matérielles seront avancées par Wenders au cours d’un colloque consacré à la vidéo Haute Définition, tenu à Tokyo en 1990 :

– la mauvaise résolution de l’image, avant la vidéo Haute Définition,

– l’abandon du plan d’ensemble, à cause de la télévision – du petit écran,

– une « perte de réalité » liée à la « mise en mémoire ».

Le cinéaste se trouve donc en pleine crise des images, également définie comme crise de la croyance et, en dernière extrémité, crise du temps. La vidéo oblige Wenders à s’inquiéter de l’avenir, avec comme points de repère les réussites du passé[2727][2727] À noter : l’image électronique est uniquement interrogée dans sa dimension informationnelle, par analogie avec la photographie comme auxiliaire scientifique de Sander. Nulle mention d’un usage qui refoulerait ce rôle de témoignage anthropologique, l’art vidéo par exemple..

III. Plan-tableau et crise du temps

1. L’historien François Hartog, spécialiste d’historiographie, a développé le concept de « régime d’historicité », défini en quelques mots comme l’ « articulation » variable entre passé, présent et futur, au cours de l’histoire. Hartog compte trois régimes d’historicité, le dernier ayant été amorcé aux environs de 1989, date à laquelle Wenders réalise son film. L’historien écrit :

« Formulée à partir de notre contemporain, l’hypothèse du régime d’historicité devrait permettre le déploiement d’un questionnement historien sur nos rapports au temps. Historien, en ce sens qu’il joue sur plusieurs temps, en instaurant un va-et-vient entre le présent et le passé ou, mieux, des passés, éventuellement très éloignés, tant dans le temps que dans l’espace. Ce mouvement est sa seule spécificité. Partant de différentes expériences du temps, le régime d’historicité se voudrait un outil heuristique, aidant à mieux appréhender, non le temps, tous les temps ou le tout du temps, mais principalement des moments de crise du temps, ici et là, quand viennent, justement, à perdre de leur évidence les articulations du passé, du présent et du futur[2828][2828] François Hartog, « Introduction : Ordres du temps, régimes d’historicité », Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, « Points », 2003, p. 38.. »

Cette idée de « va-et-vient » comme mouvement spécifique du régime d’historicité, mouvement qui dans son oscillation se veut essentiellement comparatif, joue un rôle – c’est là notre hypothèse – dans le film de Wenders, notamment à l’intérieur de plans ponctuels au sein desquels le cinéaste fait « étalage » de différents régimes d’images. En effet, déconcerté par la nouvelle image, Wenders compose, à plusieurs reprises, des cadres multi-supports comme autant de « configurations de crise », c’est-à-dire des compositions théoriquement fécondes, révélatrices d’un « état des choses ». Il met à distance l’image électronique, l’accole à d’autres images, et expérimente par ce biais des « raccords » inédits. Le mouvement de va-et-vient, s’il désigne dans le texte d’Hartog un mouvement conceptuel, recouvre dans Carnet de notes une réalité physique, le spectateur promenant son regard d’une image à une autre, composant ainsi le montage que le cinéaste a élaboré en creux. Wenders réunit selon un protocole expérimental ludique fondé sur le mélange des supports, les conditions de possibilité d’une heuristique :

« Je me suis engagé dans ce travail, poussé par l’envie de réfléchir au futur d’une manière expérimentale et légère. […] Je me suis engagé à l’essai, en hésitant encore, sur un terrain expérimental. Je voulais voir ce qu’on peut y découvrir. L’image télévisuelle « s’écrit » ; ce n’est pas une image isolée, elle se construit ligne après ligne. Voilà pourquoi j’ai essayé dans une certaine mesure de faire un film « entre les lignes ».[2929][2929] Wim Wenders, « La révolution sans prétention à la vérité », op. cit., p. 106. ».

Carnet de notes peut donc être considéré comme un film fait « à tâtons », un film « pour voir », élaborant des montages d’images dans le simple but d’observer ce qui éventuellement pourrait surgir du contact de ces images entre elles. Partant d’un jeu de mots concernant le mode de restitution/apparition de l’image vidéo[3030][3030] Edmond Couchot, La Technologie dans l’art. De la photographie à la réalité virtuelle, Nîmes, Jacqueline Chambon, « Rayon Photo », 1998, p. 67 : « Contrairement à la photographie et au cinéma où le plan entier de l’image projetée sur la pellicule est enregistré en une seule fois et d’une façon permanente (après sa fixation), la télévision opère d’abord par une analyse linéaire. L’image initiale obtenue par projection optique est décomposée, par balayage, en une double trame entrelacée de fines lignes parallèles dont l’intensité lumineuse en chaque point se traduit par une modulation électronique – le signal vidéo. Pour restituer l’image, il faut en faire la synthèse, c’est-à-dire traduire à son tour la modulation électronique en intensité lumineuse, grâce à un second balayage, propre au dispositif de réception, rigoureusement synchronisé avec le balayage d’émission.»., ligne après ligne, Wenders souligne l’importance de la tâche laissée au spectateur. Faire un film « entre les lignes », c’est effectivement investir le spectateur d’un rôle pour le moins actif : à lui de construire la signification des relations entre les images dans le plan-tableau.

Wenders, par les moyens du cinéma – et particulièrement le montage – « formalise » les rapports (les met en forme, les met à plat) entre différents supports afin de construire des images qui « accompagnent » son discours de théoricien. Si les images recouvrant – sans ordre apparent – les murs de l’atelier de Yamamoto sont désignées par le couturier lui-même comme des sources d’inspiration, dessinant en pointillé un horizon à atteindre (« je voudrais que l’on porte mes vêtements comme cela »), Wenders procède à une sélection de ces images dans le but de constituer ce qui ressemble à un « fonds de mémoire », organisé de manière à établir des relations d’une image à une autre, d’un regard à un autre, d’un support à un autre, d’un temps à un autre. En effet, si les images sont pour Yamamoto une réserve toute subjective où puiser de nouvelles idées, certaines sont remployées par Wenders comme les termes articulés d’un discours sur l’histoire même des images, discours formulé depuis le présent du cinéaste, c’est-à-dire l’année 1989.

2. À l’intérieur de cette démarche, le refilmage apparaît comme un geste fort significatif. Il est, selon Wenders, une manière de rédemption de la vidéo par le cinéma – le cinéaste ayant besoin de passer par cette opération pour « sauver » et de fait, accepter l’image vidéo, fondamentalement hostile, à l’intérieur de son film[3131][3131] Wim Wenders, « La révolution sans prétention à la vérité », op. cit., p. 108 : « Ici, la vidéo n’est utilisée que comme phase intermédiaire ; j’ai repris sur film tout ce qui m’avait plu dans mes enregistrements vidéo. Ici, la « vidéo » à été sauvée en passant dans le « film ». Je n’utiliserais justement jamais la vidéo s’il n’y avait rien d’autre à faire avec elle que de la vidéo. ».. Très concrètement, il fait tenir ensemble, c’est-à-dire dans un même cadre (géométrique et théorique), différentes images, fixes ou en mouvement, parfois accompagnées d’objets, offertes simultanément au regard du spectateur. En d’autres termes, le refilmage permet d’opérer une confrontation. Cependant, s’il est une « dialectique des formes » entre film et vidéo, à l’intérieur de ces cadres multi-supports, le refilmage n’apaise en rien les contrastes évidents entre les images. Il n’est pas un équivalent de la troisième étape de la dialectique hégélienne, qui aboutit à une « réconciliation » des termes contradictoires posés[3232][3232] Claude Bruaire, « Hegel et la dialectique », La dialectique, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 1985. comme tels par l’entendement. Au contraire, il permettrait plutôt de souligner, de mettre au jour, de mettre à plat, les écarts.

Avant d’examiner la dynamique à l’œuvre à l’intérieur de ces cadres – dynamique qui est fonction d’un regard mobile, celui du spectateur –, il faut encore évoquer la dimension réflexive du refilmage. Wenders, en refilmant photographies et moniteurs vidéo, multiplie les cadres dans le cadre (c’est par ailleurs, l’un des traits stylistiques qui apparaît le plus régulièrement dans ses films). C’est donc ici un point de vue de surplomb (physique, mais aussi parfois moral), un point de vue de recul – le point de vue expérimental de celui qui observe comment peuvent « réagir » des images mises en présence, et surtout comment peut réagir « la » nouvelle image aux côtés de celles qui l’ont précédée – un point de vue de recul donc, qui permet de tisser des liens entre les images, par le pivot d’un regard attentif, et de désigner la vidéo telle qu’elle est, c’est-à-dire une image artefactuelle, une image à portée de main, diffusée par de petits (parfois très petits) moniteurs portatifs. La vidéo est ainsi assimilée à un sujet d’observation, dont Wenders l’entomologiste souligne de manière récurrente, par sa dimension réduite (parfois proche du post-it voire du timbre poste), la facilité de manipulation. Le refilmage tient l’ennemi à distance, épinglé parmi d’autres images, au contact desquelles pourrait éventuellement surgir une connaissance, un savoir théorique. Le motif de la table d’étalage est lui-même à commenter dans le contexte de cette « formalisation » de rapports entre les images. Wenders dispose selon une répartition spatiale pertinente, à tout le moins signifiante, diverses images (photo, vidéo, peinture), divers supports donc, ayant chacun sa matérialité propre, le tout refilmé, formant une composition que le spectateur est amené à décrypter. Car malgré des durées variables, toutes saisies dans le flux de cet objet temporel qu’est le film, ces cadres/tables nécessitent indéniablement un travail herméneutique.

Proches de ce que l’on nomme une « installation vidéo » dans les galeries et musées d’art contemporain, les étalages de Wenders questionnent, avant toute chose, les procédures cinématographiques mises en place dans ce journal filmé singulièrement intitulé « carnet de notes ». Ces mélanges de supports posent, en effet, la question « du » support, entendu en un sens plus fondamental. Quelles images sont à même de « supporter » le discours de Wenders, tout en évitant le piège de l’illustration ? Comment construire par l’image et le son – en actes – un commentaire sur les images et plus particulièrement, sur le déclin de l’identité des images causée par le développement de la vidéo domestique ? « Un film peut-il être un acte de théorie ? » questionnait il y a quelques années Jacques Aumont[3333][3333] Jacques Aumont, « Un film peut-il être un acte de théorie ? », in Roger Odin (dir.), CiNéMAS, La théorie du cinéma, enfin en crise, vol. 17, n° 2-3, Montréal, printemps 2007., c’est à l’intérieur d’un tel champ d’interrogation qu’il faudra prochainement situer l’un des enjeux de ces recherches.