Agnès Varda ou le devoir de survivance

À propos de Patatutopia et de La Cabane de l’échec

Ce texte fait partie du dossier « Images indociles », dirigé par Raphaël Szöllösy et Benjamin Thomas. On peut lire leur introduction et consulter la liste des textes ici.

De 2003 à 2009, la cinéaste Agnès Varda a occupé la scène artistique française et internationale en présentant une série de sculptures et d’installations qui allaient opérer un passage entre son travail de réalisatrice et le champ de l’art contemporain. Quoi que délestées des modalités d’exposition classique des images en mouvements, ces œuvres n’en restent pas moins étroitement liées à l’univers filmique de la cinéaste en convoquant, par le biais de dispositifs originaux, le souvenir de ses films. Espaces de projection autant que d’introjection, il s’agit, au fil de leurs analyses, de comprendre comment ces installations apparaissent pour Agnès Varda comme le lieu d’une reconquête lui autorisant une exploration renouvelée de sa propre mémoire cinématographique.

En l’espace de six années, de 2003 à 2009, Agnès Varda a occupé la scène artistique française et internationale en présentant une série d’œuvres plastiques qui allaient opérer un passage entre son travail de réalisatrice et le champ de l’art contemporain. Ce déplacement n’est pas à interpréter comme une rupture au regard de son métier de cinéaste, mais comme une bifurcation qu’elle emprunte consciemment et qui lui permet, à la même époque, d’alterner entre réalisations et expositions. On peut supposer que l’inconfort éprouvé à œuvrer dans un contexte de production filmique, jugé trop encombrant, trop lourd, de même que le développement des usages du numérique à l’intérieur des centres d’art, ont participé au choix de Varda d’entamer cette migration du cinéma vers les arts plastiques. Patatutopia demeure, en ce sens, un premier saut pour la réalisatrice vers l’installation. L’œuvre est exposée en 2003 lors de la Biennale de Venise[11][11] Dreams and Conflict. The Dictatorship of the Viewer (50ème Biennale de Venise – dir. Francesco Bonami). L’installation s’intégrait alors dans la programmation du projet collectif Utopia Station, mené par les trois directeurs artistiques Molly Nesbit, Hans Ulrich Obrist et Rirkrit Tiravanija., puis respectivement au LUX Scène Nationale de Valence (2003) et à la galerie parisienne Martine Aboucaya dans l’exposition « 3 + 3 + 15 = 3 installations » (2005). Trois ans plus tard, en 2006, la cinéaste produit une nouvelle installation, La Cabane de l’échec, dans le cadre de l’exposition monographique L’Ile et Elle que lui consacre la Fondation Cartier. En 2009, l’artiste est invitée à la Biennale de Lyon[22][22] Le Spectacle du Quotidien (10ème Biennale de Lyon – dir. Hou Hanru). Outre ces expositions, divers centres d’art ou galeries en France et à l’étranger consacrèrent le travail de l’artiste depuis 2003 : Taipei, Munich, Montréal, Gand, Moscou, Bâle, Lille, Avignon, Sélestat, entre autres. à présenter ce travail dans une version modifiée et réintitulée Cabane du cinéma. Quoique délestées des modalités d’exposition classique des images en mouvements, ces œuvres n’en restent pas moins étroitement liées à l’univers filmique de la cinéaste en convoquant, par le biais de dispositifs originaux, le souvenir de ses films. Espaces de projection autant que d’introjection, il va s’agir au fil de leurs analyses de comprendre comment ces installations apparaissent pour Varda comme le lieu d’une reconquête lui autorisant une exploration renouvelée de sa propre mémoire cinématographique.

1. CINÉASTE EN PROMENADE

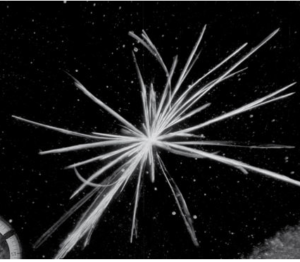

Patatutopia se présente sous la forme d’un triptyque vidéographique composé de trois films diffusés simultanément sur un support monumental en forme de polyptique ouvert. Les projections qui alternent entre diaporamas photographiques et vidéographiques dévoilent une série de gros plans sur différentes formes et espèces de pommes de terre[33][33] Nous nous permettons, dans la suite de ces pages, d’employer le terme familier de « patate », couramment utilisé par Varda au cours des entretiens qu’elle consacra, et fréquemment employé dans la plupart des textes critiques qui ont accompagné les catalogues de ses expositions.. Sur le panneau central apparait une vieille patate-cœur germée. Sur chacun des volets latéraux, Varda s’est amusée à capturer les variations de radicelles et de repousses des tubercules filmées dans un état avancé de pourrissement. Au sol de l’installation, ont été arrangés près de sept cents kilogrammes de pommes de terre de telle sorte à former un tapis hexagonal. L’espace d’exposition est plongé dans l’obscurité, éclairé par la seule puissance réfléchissante des trois films projetés. La pénombre suffit à exacerber la sculpturalité des légumes qui prennent alors un aspect or et bronze. Sous l’effet combiné de la durée de l’exposition et de la température à l’intérieur du centre d’art, les solanacées sont elles-mêmes soumises à un processus de germination identique à celui enregistré par les trois vidéos. Aux turgescences et enflures colorées projetées répondent donc les centaines de pommes de terre au sol dont on peut commencer à voir percer les racines adventives à travers les peaux. La combinaison du polyptique et du parterre de pommes de terre double ainsi l’œuvre d’une complexité additionnelle en confrontant le spectateur à la perception de temporalités plurivoques. Celui-ci peut discerner le temps réel et lancinant de la décomposition des légumes, dont l’apparente immobilité du matériau soumis au travail de métamorphose renvoie à l’idée que « les patates sont [déjà] des images en mouvement »[44][44] Dominique Païni, « Agnès Varda et l’invention du “ Dévédart ” », in Agnès Varda. Y’a pas que la mer, dir. M. Valles Bled, Sète, Musée Paul Valéry / Éditions au fil du temps, 2001, p.40.. Corps tout à la fois dur et modulable, la pomme de terre est une matière projective capable de rendre compte dans la plasticité de sa surface de l’agissement du temps.

VARDA Agnès, Patatutopia, 2002.

Vidéoprojections, panneaux en bois, pommes de terre, dimensions variables.

Agnès Varda a eu l’occasion de rappeler comment l’idée de Patatutopia était née au cours du tournage de son documentaire Les Glaneurs et la Glaneuse. Réalisé en 2000, le film décrit les usages contemporains du ramassage et du déchétarisme. Portraits après portraits, Varda dépeint le quotidien d’hommes et de femmes contraints, ou ayant fait le choix, de ratisser les champs récoltés ou les marchés urbains désertés en quête de restes à consommer ou de rebuts à restaurer. À la campagne, Varda s’intéresse tout particulièrement à la tradition du glanage, interrogeant au fil des communautés rencontrées leur rapport à ce geste archaïque. C’est notamment au hasard de son exploration de la Beauce que la réalisatrice se prend d’affection pour les fameuses patates en forme de cœur abandonnées en bordure de champs. Agnès Varda va tout d’abord les filmer avant de les collecter à son tour, dans l’attente de ce que sera quelques années plus tard son installation Patatutopia. Ce qui intéresse la réalisatrice n’est pas tant de dresser un portrait misérabiliste de la pauvreté en France que de réinscrire le glanage dans sa pratique sociale et contemporaine, la beauté éthique du phénomène tenant autant de la perpétuation d’une communion saisonnière avec la nature que de sa réactualisation comme héritage vernaculaire. Le film est ainsi tout à la fois une étude sociologique sur la pratique du ramassage et une expérience de cinéma direct qui fait de la technique du documentaire le premier outil de collectage de la cinéaste. Aux fruits et légumes cueillis à même la terre répondent les images capturées à la fortune de l’enquête filmique. Le concept de glanage se poursuit jusque dans le travail d’exploration sensitive de la caméra de Varda, la réalisatrice n’hésitant pas à soumettre son processus de filmage à un schéma aléatoire.

Les faux-raccords et coupes brutales vont ainsi s’enchaîner tout au long du film témoignant du projet de la réalisatrice de ne pas indexer le développement de son documentaire à un récit autre que celui produit par sa propre errance. Peu importe qu’il faille sans cesse revenir sur ses pas ou quitter un lieu pour en explorer géographiquement un autre. Le film est rythmé par les découvertes de la cinéaste. Si bien que le montage semble ne rendre compte que des improvisations d’un tournage échelonné sur plusieurs saisons. Les scènes de jeu ou d’ennui qui alternent avec les séquences d’exploration de la campagne française, manifestent en ce sens cette emprise du réel sur le récit du documentaire. La caméra d’Agnès Varda fait de la digression même le processus opératoire du déploiement narratif du long-métrage. C’est ce qui ressort d’une partie de raquette inopinément engagée au début du film entre la cinéaste et le cache de l’objectif de sa caméra portative. « Où s’arrête le jeu ? Où commence l’art ? » se demande Agnès Varda. Instant dérisoire qui est reconduit lors des séquences sur autoroute où Varda s’essaye à attraper de la main les camions qui traversent son champ de vision. Jeu et mouvement semblent avoir partie liée avec l’idée qu’Agnès Varda se fait du cinéma. La cinéaste insistera d’ailleurs sur ces images en mouvement qui reviendront régulièrement dans son film, comme pour souligner l’idée qu’un documentaire se construit avant tout sur le préalable d’une expérience cinétique du regard[55][55] Ce que Mireille Brioude reconnaît autrement dans le travail de Varda comme la condition d’une « mise en scène du je, [d’] une sorte d’autobiocinétique. » Mireille Brioude, « Phèdre au labyrinthe : cinétique du Je », in Création au féminin – Volume 2 : Arts visuels, dir. M. Camus, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2006, p.21..

VARDA Agnès, Les Glaneurs et la Glaneuse, 2000 France, 4/3, 82 min.

Cette exploration par la vision est redoublée lorsque la cinéaste arrête sa caméra dans les musées qu’elle glane sur sa route. Le documentaire fait alors l’objet d’une autre forme de déplacement à travers quelques œuvres célèbres. Citons au hasard de leurs apparitions dans le film, La Glaneuse de Jules Breton au musée d’Arras, Le Retable des Sept Sacrements de Rogier van der Weyden à Beaune, Les Glaneuses fuyant l’orage d’Edmond Hédouin à Villefranche-sur-Saône, des reproductions de Rembrandt – dont Varda nous apprend qu’elles ont été trouvées dans un grand magasin à Tokyo – un autoportrait de Maurice Utrillo exposé dans l’ancien hôtel de ville de Sannois, un catalogue feuilleté de Louis Pons et une simple huile anonyme chinée chez un brocanteur[66][66] S’ajoutent à cela un passage par la Fondation Cartier à Paris ainsi qu’une visite du Jardin des Merveilles de Bohdan Litnianski à Viry-Noureuil.. Ce retour sur l’histoire de la peinture participe d’un principe de cinécriture que Varda avait déjà exploré au début de son travail de cinéaste. Mot-valise imposé par la cinéaste dès la sortie de son premier long-métrage La Pointe Courte (1955), le concept de cinécriture permet à la réalisatrice de développer à travers ses films et ses installations un processus de mise en scène soutenu par l’idée de fragmentation scripturale. Pour Varda, la construction de son cinéma voit dans l’image le remplacement du verbe selon un processus de signification de la pensée qui envisage le cinéma comme genre littéraire.

Le découpage, les mouvements, les points de vue, le rythme du tournage et du montage ont été choisis et pensés comme les choix d’un écrivain, phrases denses ou pas, type de mots, fréquence des adverbes, alinéas, parenthèses, chapitres continuant le sens du récit ou le contrariant, etc. En écriture c’est le style. Au cinéma, le style, c’est la cinécriture, explique la cinéaste.[77][77] Agnès Varda, Varda par Agnès, Paris, Editions des Cahiers du cinéma, 1994, p.14.

Avec Les Glaneurs et la Glaneuse, ce concept de cinécriture s’est mué en une pratique du glanage permettant à Agnès Varda de formaliser, par le contre rendu de son errance, l’échelonnement d’une pensée en images, faite d’interruptions et de reprises. Cette exploration filmique va trouver avec Patatutopia un nouveau moyen d’effectuation, l’installation se voulant de façon semblable l’histoire d’une cinéaste en promenade qui cherche à réinscrire son corps dans une autre communauté du cinéma, celle des artistes contemporains.

2. PEAU DE CHAGRIN

De manière récurrente, dans Les Glaneurs et la Glaneuse, Agnès Varda apparaît à l’écran. Ce procédé d’autofilmage est rendu d’autant plus significatif à mesure des apparitions répétées de sa main dans le champ de la caméra. Caressant le monde qu’elle enregistre pour en capter les effets et les indices, signant chaque objet qu’elle contacte au hasard de ses trouvailles, cette main va constituer à elle seule un répertoire formel et symbolique dans lequel la cinéaste puisera à sa guise. Main modelée par l’image filmique, moulée dans le temps du documentaire, main-monument, enfin qui assure la transmission de sa mémoire, la main de Varda est en elle-même une pluralité signifiante. C’est sans doute aussi pour cela que la réalisatrice préféra délaisser les encombrantes machineries classiques, dont la technique l’aurait privée de cet usage manuel. L’emploi de cette petite caméra portative semble constituer pour la cinéaste une sorte de retour aux origines, la ramenant aux premiers temps du cinéma, lorsque le film était plus que jamais un matériau malléable. Cette main est par ailleurs rarement seule, le plus souvent associée à un sujet – une pomme de terre, un camion –, ou au reste du corps de la cinéaste, dans les plans en particulier où celle-ci s’essaye à filmer d’une main son autre main ramassant une patate-cœur.

VARDA Agnès, Les Glaneurs et la Glaneuse, 2000 France, 4/3, 82 min.

La pelure de la patate, ses rides, renvoie métaphoriquement à l’épiderme de la cinéaste. La fonction des rides du tubercule, en se substituant aux sillons et aux ravines de la peau de la glaneuse, est d’assurer le surgissement des traces de sa mémoire tactile. Varda se parle en même temps qu’elle nous parle et qu’elle parle au monde.

(…) [La main] est susceptible de se tendre et de se durcir, de même qu’elle est capable de se mouler sur l’objet. Ce travail a laissé des marques dans le creux des mains, et l’on peut y lire, sinon les symboles linéaires des choses passées et futures, du moins la trace, et comme les mémoires de notre vie ailleurs effacée, peut-être aussi quelque héritage plus lointain.[88][88] Henri Focillon, « L’éloge de la main », in Vie des formes, [1943], Paris, Quadrige / PUF, 2004, p.105.

Ce motif de la patate-cœur, en assurant la reliaison avec l’épiderme de l’artiste, situe par ailleurs Les Glaneurs et la Glaneuse dans la lignée de ses films antérieurs. Dès 1958, avec son court-métrage L’Opéra-Mouffe, Varda, alors enceinte de sa fille Rosalie, laissait dévoiler l’image de son ventre bombé. Apparaissait, dès le plan suivant, l’image d’une citrouille filmée en gros plan et immédiatement éventrée d’un coup de lame. Cette peau maternelle s’opposera, quarante ans plus tard, à l’épiderme froncé des mains de la cinéaste sous la forme d’un retour métonymique tendu entre création filmique et processus de cinécriture. En l’espace de quelques décennies, l’image de ce corps empli vient substituer la mémoire de son relief à celui du tubercule, et le sol labouré à la rondeur de l’abdomen. Cette démonstration d’un temps replié sur lui-même trouve dans la métaphore du légume la justification d’une facétie proprement vardienne qui passe par la représentation d’un temps conscientisé que la cinéaste sait s’épancher inéluctablement : « Mais tout de même il y a mes cheveux et mes mains qui me disent que c’est bientôt la fin. »[99][99] Propos d’Agnès Varda extraits de son film Les Glaneurs et la Glaneuse. La peau de la main se pose comme un écran intermédiaire entre la surface de la terre et la surface de l’œil, se muant elle-même en pellicule filmique pour mieux adhérer à la surface du monde[1010][1010] Cette peau, c’est aussi celle de la main de Jacques Demy, dissimulée derrière l’une des fenêtres de l’installation Souvenir de Noirmoutier, présentée en 2006 au sein de l’exposition L’Ile et Elle. Varda la filme affectueusement, empoignant du sable sur la plage et le déversant lentement entre ses doigts. L’image n’a d’autre fonction que de signifier l’inexorabilité de la maladie du cinéaste, le sida dont il est en train de mourir. La main pour Varda est l’outil du hors champ, cette portion de l’image où se logent les disparus.. L’épiderme filmé devient, dans son apparence phénoménale, le support de dévoilement, parfois violent, d’une intimité objectivée par une certaine vérité : celle pour la réalisatrice de ne plus se reconnaître.

Et puis ma main en détails. C’est ça mon projet. Filmer d’une main mon autre main. Rentrer dans l’horreur. Je trouve ça extraordinaire. J’ai l’impression que je suis une bête. C’est pire je suis une bête que je ne connais pas.[1111][1111] Propos d’Agnès Varda extraits de son film Les Glaneurs et la Glaneuse.

À la fois substance absolue et matière sensible, la peau filmée est pour Varda la pellicule de sa propre mémoire suspendue à un équilibre délicat et capable d’assurer en retour le passage du concept d’autofiction à celui d’autoportrait. Lors des inaugurations de ses expositions à la biennale de Venise en 2003 et à la galerie Martine Aboucaya en 2005, Agnès Varda avait pris le parti de se travestir en pomme de terre géante. Le costume en résine qui dissimulait des petits hauts parleurs permettait notamment d’entendre la voix de la cinéaste réciter en refrain une liste de différentes espèces de pommes de terre. Une fois les performances achevées, le déguisement était exhibé sur un mannequin lui-même surmonté d’un autoportrait photographique de la réalisatrice. Performance et cinéma sont les lieux d’une réconciliation de l’artiste avec elle-même, la réponse apaisée d’un corps accueillant le régime de sa propre vieillesse : « Non ! Non! Ce n’est pas ô rage ! Ô désespoir ! Ce n’est pas ô vieillesse ennemie ! Ce serait peut être même ô vieillesse amie. »[1212][1212] Idem.

3. “JE” EST UNE ÎLE

Avec La Cabane de l’échec, Agnès Varda prolonge le travail amorcé sur Patatutopia en déplaçant de nouveau le spectateur dans un environnement dédié à son cinéma. L’installation, exposée en 2006 dans le cadre de L’Ile et Elle à la Fondation Cartier, n’est ni plus ni moins une cabane à l’intérieur de laquelle le spectateur peut pénétrer, circuler et se reposer. Les murs et le toit sont construits à partir d’une structure en acier et en plexiglas maintenant et arrangeant verticalement des bandes de celluloïd. La pellicule est extraite du film Les Créatures[1313][1313] Le film décrit la vie d’Edgar (Michel Piccoli) et de Mylène (Catherine Deneuve), reclus dans un fort désaffecté de Noirmoutier. Loin des autres insulaires, l’homme se consacre à l’écriture d’un roman tandis que son épouse, devenue muette à la suite d’un accident d’automobile, se prépare à donner naissance à leur premier enfant. Au hasard de ses explorations de l’île, Edgar rencontre une série de personnages qui deviennent rapidement les créatures oniriques de son livre. Progressivement, réalité et imaginaire s’entremêlent dans l’esprit de l’écrivain. Des faits curieux se produisent, touchant les îliens qui semblent perdre le contrôle d’eux-mêmes. En véritable démiurge, Edgar se met à inventer une partie d’échec qui va provoquer d’irrémédiables bouleversements sur l’île. réalisé par Varda en 1966. À côté de l’édifice est installée une table de montage, de type Moviola, chargée des mêmes fragments de long-métrage. Comme c’était déjà le cas avec Patatutopia, l’œuvre s’inscrit dans la continuité d’un travail d’autofiction qui opère un retour sur son cinéma. Il faut ainsi rappeler que Les Créatures fut un terrible échec commercial et critique. Entre dérisoire et intime, ce rappel dans le titre même, La Cabane de l’échec, compose les différents énoncés d’une mise en abyme. L’installation impose un exercice à la fois rhétorique et physique d’exploration intime de la mémoire de la réalisatrice, invitant le spectateur à une conversation avec elle-même. Au fur et à mesure de la découverte de l’œuvre s’impose ainsi progressivement l’idée d’une expérience mentale de la déambulation, tout à la fois tournée vers la contemplation et constitutive d’un déplacement du public à l’intérieur de cette mémoire. Une mémoire qui ne peut se défaire pour Varda du lieu même de Noirmoutier où fut tourné Les Créatures.

VARDA Agnès, La Cabane de l’échec, 2006.

Structure acier, panneaux de plexiglas, pellicule 35 mm, Boites fer blanc, table de montage (Moviola), dimensions variables.

C’est sur cette île que la cinéaste, mère et épouse, a vécu avec sa famille. Agnès Varda y réalisa elle-même trois de ses films : Les Créatures (1966), Quelques veuves de Noirmoutier (2004) présentés parmi les œuvres exposées de L’Ile et Elle, ainsi que Les Plages d’Agnès (2008). En même temps qu’elle contribue à réactualiser le souvenir de son cinéma, Agnès Varda recompose son histoire personnelle en prenant Noirmoutier comme matrice d’un alphabet de signifiants intimes. Le titre de l’installation participe en premier lieu à cette souvenance. La Cabane de l’échec se pose contre l’amnésie en plaçant le spectateur à l’intersection des relations dialectiques produites par sa découverte de la mémoire d’Agnès Varda. La cabane est cet entre-lieu[1414][1414] La Cabane de l’échec serait aussi cet espace de « l’entre-images », tel que définit par Raymond Bellour et dont la description semble en tout point illustrer l’analyse que nous proposons de l’installation : « [L’entre-images est un] lieu, physique et mental, multiple. À la fois très visible et secrètement immergé dans les œuvres, remodelant notre corps intérieur pour lui prescrire de nouvelles positions, il opère entre les images, au sens très général et toujours singulier du terme. Flottant entre deux photogrammes comme entre deux écrans, entre deux épaisseurs de matière comme entre deux vitesses, il est peu assignable : il est la variation et la dispersion même. (…) C’est-à-dire une réalité du monde, aussi virtuelle et abstraite soit-elle, une réalité d’image comme monde possible. » Raymond Bellour, L’Entre-images. Photo. Cinéma. Vidéo, Paris, Editions de la Différence, 2002, p.14. mémoriel à l’intérieur duquel le public est amené à habiter le cinéma qui y demeure. Site concret, en même temps que producteur de virtualité, l’installation de Varda élabore la condition d’un examen sur l’histoire passée de son film, si traumatisante soit-elle. D’où la puissance mémorative que prennent les fragments de pellicule en étant délocalisés dans l’installation jusqu’à servir à son édification. Cette réappropriation du film en tant que matériau doit être analysée à nouveau comme la continuation d’une pratique du glanage. « En vraie glaneuse, explique-t-elle, j’ai récupéré les copies abandonnées de ce film et on a déroulé les bobines. »[1515][1515] Agnès Varda, Les plages d’Agnès, texte illustré du film d’Agnès Varda, Montreuil-sous-Bois, Les éditions de l’œil, 2010, p.99. En faisant ainsi adhérer la pellicule à sa propre histoire, la cinéaste prend la matrice filmique comme nouveau matériau à partir duquel renouveler son cinéma.

La forme même de l’installation appelle en ce sens de multiples significations, tout à la fois environnement clos et propice à l’isolement, son architecture en fait un espace dédié à la méditation cinématographique. Selon que l’on se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur de l’habitat, il est possible de lire précisément les photogrammes rétro-éclairés sur les rubans de celluloïd. La cabane est donc déjà un espace filmique de par la combinaison qu’elle assure entre la pellicule cinématographique et la forme architecturée de l’abri. « C’est du cinéma, commente Agnès Varda, puisque la lumière est retenue par des images. C’est une cabane puisqu’on peut s’y abriter en rêvant aux films qui nous ont plu. »[1616][1616] Agnès Varda citée in Thierry Raspail, Le spectacle du quotidien – Xème Biennale d’art contemporain de Lyon, Dijon, Presses du réel/Paris : Centre national des arts plastiques, Coll. Catalogue, 2009, ouvrage non paginé. Ce cinéma, sous l’apparence des fractions de films débobinés, est en outre susceptible d’être appréhendé selon deux modalités : dans la petitesse des photogrammes alignés sur le celluloïd et dans la monumentalité imposée par l’architecture de la cabane à l’intérieur de l’espace d’exposition. La matérialité pellucide de cette structure laisse passer la lumière autant qu’elle l’arrête ou la fait rejaillir. Enveloppante, la cabane n’est plus un simple abri, elle est déjà une totalité architecturante dont l’apparence diaphane irradie le hall principal de la Fondation Cartier. La présence massive de la porte en bois est là pour rompre l’illusion et redonner à l’architecture une matérialité suffisante pour ne pas oublier que l’œuvre est d’abord une sculpture. Ce qui est en jeu avec La Cabane de l’échec est la démonstration d’un phénomène de dépassement du spectacle des images en mouvement à la faveur d’une subversion du dispositif d’exposition. Cette condition à l’expérience cinématographique s’exprime au travers des photogrammes exposés qui paraissent s’animer par friction sur les murs de l’édifice en produisant une sensation de mouvement[1717][1717] La linéarité des photogrammes sur la pellicule évoque ici la sensation immatérielle d’un flux ou d’un balayage électronique. L’installation n’est ainsi pas sans rappeler la série des Frozen Film Frames (1966-1976) du plasticien et cinéaste expérimental Paul Sharits. Ces œuvres, qui se rapprochent formellement de tableaux, sont réalisées à partir de collages de fragments de pellicule préalablement impressionnés en plages de couleur variées et accrochés au mur selon un agencement vertical.. L’exhibition de cette peau filmique, matrice primaire et constitutive de l’illusion cinématographique, constitue pour la réalisatrice autant de moyens de mettre un peu plus son cinéma à l’épreuve. Car ce qui transparaît de La Cabane de l’échec, comme du film Les Créatures, est avant tout l’idée d’un cinéma dominé par une sorte d’inquiétude métaphysique. Voilà peut-être le dessein d’Agnès Varda qui trouve dans le cinéma un art à réinterroger. En manipulant ainsi le matériau cinématographique, la cinéaste redouble la poétique de son œuvre en privant le film de l’illusion qui lie la perception de ses images à leur défilement. La radicalité du dispositif fait la démonstration d’un temps arrêté qui offre les conditions d’une nouvelle expérience cinématographique. Les photogrammes, figés derrière leur cloison de plexiglas, n’existent plus qu’en tant que signes d’une conscience qui cherche à retrouver dans l’engourdissement de ces images un mode de représentation semblable à une technique d’embaumement. Raymond Bellour fait ainsi remarquer à quel point cet immobilisation de l’image cinématographique paraît traumatique parce qu’elle joue fondamentalement « (…) avec l’arrêt de mort – son point de fuite et en un sens le seul réel (nous savons tous qu’un mort devient une statue de cire, un fragment d’immobile). »[1818][1818] Raymond Bellour, L’Entre-images. Photo. Cinéma. Vidéo, op cit, p.13. Rappelons que jusqu’à l’utilisation du celluloïd puis du film polyester, la pellicule cinématographique était produite en nitrate de cellulose, baptisé « film-flamme » par les projectionnistes. À l’instant où le film s’arrêtait durant un temps trop long devant la lucarne éclairée du projecteur ou bien qu’il était mis au contact d’une source de chaleur, il s’enflammait. Parce que stopper le défilement de la pellicule revient à provoquer sa destruction, il faudrait déduire de l’exposition des bandes de photogrammes à l’intérieur de l’installation la conjuration d’une angoisse dont l’origine est à chercher dans l’histoire du cinéma. L’exposition des bobines de film des Créatures introduit de fait dans La Cabane de l’échec l’idée d’une survivance, le long-métrage devant dorénavant être appréhendé selon les conditions d’une nouvelle expérience esthétique qui tend à jouer avec sa propre disparition.

Ce qui compte dans l’image, écrit Gilles Deleuze, ce n’est pas le pauvre contenu, mais la folle énergie captée prête à éclater, qui fait que les images ne durent jamais longtemps. Elles se confondent avec la détonation, la combustion, la dissipation de leur énergie condensée… (…) L’image finit vite et se dissipe, parce qu’elle est elle-même le moyen « d’en finir ».[1919][1919] Gilles Deleuze, Quad et autres pièces pour la télévision suivi de L’Epuisé, Paris, Minuit, 1992, p.76.

L’arrêt sur image, tout en suspendant le mouvement du film pour que celui-ci gagne en visibilité, ouvre son interprétation à une nouvelle forme de virtualité. Marqué d’une périssabilité sous-jacente, il semble que le cinéma d’Agnès Varda ne se relate qu’en conséquence de sa disparition, à l’image peut-être du tumulus de sable que la cinéaste fit bâtir plus loin dans l’exposition L’île et Elle, en souvenir de sa chatte Zgougou disparue.

Mireille Brioude, « Phèdre au labyrinthe : cinétique du Je », in Création au féminin - Volume 2 : Arts visuels, dir. M. Camus, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2006.

Thierry Raspail, Le spectacle du quotidien - Xème Biennale d’art contemporain de Lyon, Dijon, Presses du réel/Paris : Centre national des arts plastiques, Coll. Catalogue, 2009.

Agnès Varda, Varda par Agnès, Paris, Editions des Cahiers du cinéma, 1994.

Agnès Varda, Les plages d’Agnès, texte illustré du film d’Agnès Varda, Montreuil-sous-Bois, Les éditions de l’œil, 2010.

Dominique Païni, « Agnès Varda et l’invention du “ Dévédart ” », in Agnès Varda. Y’a pas que la mer, dir. M. Valles Bled, Sète, Musée Paul Valéry / Éditions au fil du temps, 2001, p.40.

Raymond Bellour, L’Entre-images. Photo. Cinéma. Vidéo, Paris, Editions de la Différence, 2002.

Gilles Deleuze, Quad et autres pièces pour la télévision suivi de L’Epuisé, Paris, Minuit, 1992.

Henri Focillon, « L’éloge de la main », in Vie des formes, [1943], Paris, Quadrige / PUF, 2004.