Allan Sekula, La Photographie, entre Travail et Capital (4)

L’Emergence du Langage Iconique du Capitalisme Industriel

Jusqu’à présent, j’ai abordé des exemples précoces et isolés de la photographie souterraine et minière, exemples qui s’intégraient aisément dans une mythologie des origines. Il nous faut maintenant explorer l’institutionnalisation de la photographie industrielle.

Bien que des photos industrielles ont été réalisées dès 1850, et alors même qu’on pourrait faire remonter au XVIe siècle l’invention du réalisme technique, les conditions technologiques, économiques et idéologiques pour une documentation industrielle moderne n’émergent pleinement qu’à la toute fin du XIXe siècle. Pour notre propos, je définis comme « moderne » tout système de documentation dans lequel les images sont circulent à travers une forme reproductible mécaniquement. Avant les années 1890, les photographies de machines et d’opérations industrielles étaient principalement présentées à l’occasion de cérémonies ou d’expositions internationales, celles-ci débutant avec l’Exposition du Crystal Palace de Londres en 1851. L’épreuve photographique était une nouveauté technologique en elle-même, ainsi qu’un moyen d’intégrer au spectacle des marchandises et des inventions des artefacts ou des sites industriels lointains et non-transportables, comme les mines de charbon. Malgré leur modernité et leur statut de musées éphémères du présent, les Expositions de la mi-XIXe suivaient le modèle du musée du XVIIIe siècle. Walter Benjamin qualifie cette rencontre entre archaïsme et modernité en ces termes : « Les expositions universelles sont les lieux de pèlerinage où l’on vient adorer le fétiche marchandise. »[11][11] Walter Benjamin, Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism, translated by Harry Zohn, (London, 1973), p. 165. On trouve également cette description dans « Paris, capitale du XIXe siècle », Œuvres III, Gallimard, folio essais, 2000, p. 52. Le plus moderne des systèmes d’exposition allait permettre à la marchandise d’embarquer pour un pèlerinage qui lui serait propre. Une des formes de ce pèlerinage commença dans les années 1880-1890 avec le développement de l’industrie stéréographique. Des compagnies comme Underwood & Underwood introduisirent la « monnaie universelle » de Holmes dans les salles de cours et dans les salons de la classe moyenne américaine. Auparavant, les photos industrielles étaient ordinairement reproduites manuellement, en gravures, dans des publications techniques et des journaux de vulgarisation scientifiques comme La Nature en France et Scientific American aux Etats-Unis. Il faudra attendre l’invention et l’amélioration du procédé en demi-teinte, à la fin des années 1880, pour que l’appareil-photo et l’impression offset à grande vitesse soient enfin compatibles. A partir de 1900, on peut dire que la photo est devenue la forme dominante de la culture visuelle, une forme capable de subsumer tous les précédents modes de représentation visuelle statique. Le trafic dans la photographie allait passer à la vitesse supérieure.

Les archives devinrent des répertoires d’images « actifs ». Les photos étaient commandées dans l’idée qu’elles seraient largement reproduites. A leur tour, les possibilités de reproduction commençaient à déterminer le caractère des commandes. D’autres développements techniques des années 1880 et 90 ont également été de toute évidence cruciaux pour le progrès de la documentation industrielle. Appareil à main, poudre pour le flash, plaques sèches rapides, permirent aux photographes de travailler dans les sombres intérieurs des fabriques, et d’enregistrer des images claires des travailleurs et des machines en mouvement.

Cependant, ce serait une erreur de supposer que le travail réalisé par Leslie Shedden et les innombrables autres photographes avant lui avait pour seule base l’innovation technologique. Il nous faut voir quelles conditions économiques et sociales plus vastes ont pu créer ces besoins spécifiques, et souvent conflictuels, de documentation photographique des environnements et processus industriels.

La documentation industrielle est fondamentalement le résultat de la seconde révolution industrielle, elle-même liée à l’émergence et au triomphe d’une forme monopolistique du capitalisme, dans les années 1880-1920. Je parle ici des États-Unis, bien que l’on trouve des développements comparables dans le reste du monde industrialisé. Les traits distinctifs de cette transformation sont les suivants : concentration de la propriété industrielle, mouvement vers une production mécanisée à grande échelle, maîtrise de la recherche scientifique, développement de méthodes de management bureaucratiques et « scientifiques », et, le dernier historiquement, mais pas le moindre, l’usage intensifié et « scientifique » de la publicité, tant pour légitimer que pour motiver la consommation de masse.

Ces facteurs ont contribué à une pressante demande interne d’images de l’industrie. De grandes firmes ont commencé à accumuler des archives, et à employer régulièrement des photographes. Au sein d’une firme industrielle, les photographies servaient à documenter les progrès du capital, à illustrer les catalogues d’équipement et, finalement, à intervenir directement dans les processus de travail. Ces documents « opérationnels » étaient regardés par les ingénieurs et les managers. La photographie appliquée devint aussi un complément important à la formation des ingénieurs. (Je donne cours dans une université où l’on enseigne la photographie depuis 1891, quand il s’agissait d’un collège d’ingénieurs.) Dans pareils contextes – firme industrielle, collège et journal professionnel d’ingénieurs –, le rôle assigné à la photographie était avant tout fonctionnel. L’image servait commodément de substitut empirique à l’objet, en tant que preuve, démonstration ou modèle. Mais ce réalisme fonctionnel avait également une dimension idéologique, économique et politique. Nous reviendrons sur ce dernier point dans un moment.

Le développement simultané d’une presse illustrée hautement compétitive, basée sur la publicité et tournée vers le grand public a créé une demande externe pour la photographie d’industrie, même si on peut affirmer que l’essentiel de l’iconographie moderniste de la machine ne sera pleinement intégrée à la culture de masse que vers les années 1920. Il faut également noter que la publicité, en faisant sienne la logique du fétichisme de la marchandise, tendait (et tend toujours) à effacer les origines industrielles des marchandises. Quand l’usine était visible, elle l’était sous prétexte d’« information », de spectacle esthétique, ou comme instruction populaire illustrant les merveilles de la modernité. Dans ces contextes, la signification de la photo industrielle était plus idéologique que fonctionnelle. Seuls les journaux de bricolage publiaient ces photos, sous couvert d’instruction, prétexte rendu rapidement caduc par l’augmentation de l’échelle et de la complexité de la production industrielle. De tels magazines faisaient la part belle à un artisanat individuel, pratiqué comme un hobby, tout en regardant d’un œil fasciné le vaste monde de la production.[22][22] William Ivins, écrivait en 1953: « De nos jours, les présentoirs de la plus petite de nos villes croulent sous les journaux illustrés bon marché, sur lesquels se jettent tous les hommes un tant soit peu instruits. Mais dans ces piles s’étalent en évidence de longues séries de magazines consacrés aux problèmes mécaniques et aux façons de les résoudre, et tout irait mieux pour les gens cultivés s’ils réfléchissaient ne serait-ce qu’un petit peu au sens de tout cela. Je pense que l’on peut affirmer qu’en 1800, aucun homme où qu’il soit, aussi riche et haut placé, vivant sainement et dans un grand confort, jouissant d’une liberté de corps et d’esprit, ne comprend la mécanique comme aujourd’hui dans ma petite ville du Connecticut. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder l’invasion de ces livres illustrés à bas prix, informatifs et utilitaires. » (Prints and Visual Communication, p. 53).

En 1915, la machinerie externe des médias étaient nourries d’images et d’histoires par la nouvelle machinerie interne des chargés de relations publiques dans les entreprises. Des efforts concertés furent faits pour manifester le progressisme, le civisme, et « l’humanité » d’un modèle d’entreprise très largement bureaucratique. L’avènement des relations publiques fut dans une large mesure la réponse aux critiques véhémentes formulées par les syndicalistes, les socialistes, les journalistes libéraux et les réformateurs. (L’un des premiers programmes de relations publiques fut orchestré par un publiciste nommé Ivy Lee, qui commença à travailler en 1913 pour John D. Rockefeller Sr. Lee proposa un schéma de promotion à bon prix, reposant sur une tentative de combiner les leçons de la bienfaisance d’entreprise et de l’économie petite-bourgeoise en un seul geste paternaliste. Il s’est aussi battu durement pour blanchir la réputation souillée de Rockefeller Sr. suite au massacre de mineurs grévistes et de leur famille, survenu à Ludlow, Colorado, en 1914. Il est important de noter, spécialement dans ce contexte, que les efforts externes de Lee pour « l’amélioration de l’image » avait leur complément interne via un programme précoce de relations entre direction et ouvriers. Rockefeller avait embauché MacKenzie King, ancien Ministre du Travail canadien, pour arranger les choses avec les mineurs défaits. King emmena Rockefeller sur les lieux à Ludlow. Dans l’une des villes minières, Rockefeller dansa avec des femmes de mineurs et promit aux habitants un kiosque à musique et une salle de bal. Au bout du compte, King et Rockefeller purent convaincre une majorité de mineurs de rejoindre le syndicat de l’entreprise. King allait devenir Premier Ministre du Canada de 1921 à 1948.)[33][33] Peter Collier and David Horowitz, The Rockefellers: An American Dynasty, (New York, 1976), pp. 66-129. L’œuvre majeure de Mackenzie King’s sur les relations industrielles est Industry and Humanity, (Boston, 1918).

Dans le travail des réformateurs sociaux, on trouve une autre sorte d’investigation photographique en milieu industriel, une investigation qui a cherché à mettre en évidence la crise sociale engendrée par la montée d’un capitalisme de monopole. Les historiens de la photographie ont tenté de privilégier ce dernier mode de documentation, en partie à cause du travail remarquable de Lewis Hine, mais aussi en raison du besoin persistant de démontrer l’efficacité morale et l’humanisme fondamental d’un médium mécanique et instrumental. (Ce besoin d’établir le pouvoir éthique de la photo est presque aussi fort que le besoin d’établir les références esthétiques du médium.) Par conséquent, la relation complexe entre le réalisme des réformateurs sociaux et le réalisme de l’ingénieur et celui du bureau des relations publiques a généralement été négligée. Plus spécifiquement encore, la tendance des décideurs d’entreprise à s’approprier des éléments de la rhétorique des réformateurs sociaux a été passée sous silence.

Si nous laissons de côté l’usage moins fréquent, et largement de seconde main, de la pratique photographique par les socialistes et syndicalistes au tournant du siècle (sujet qui nécessiterait par ailleurs une étude approfondie), la tension la plus évidente dans les représentations du début du XXe siècle se tient entre deux discours : celui des ingénieurs et celui des réformateurs sociaux. Les ingénieurs travaillaient directement pour l’industrie. Même s’ils se montraient de plus en plus critiques envers les méthodes passéistes de l’administration capitaliste, et de plus en plus fermes sur leur propre expertise et autonomie professionnelle, les ingénieurs acceptaient la propriété privée des moyens de production, et pensaient leur propre profession en des termes entrepreneuriaux. Le groupe des réformateurs sociaux était plus diversifié : dans une large mesure issus de la classe moyenne, ils formaient une coalition de travailleurs sociaux, d’avocats et de sociologues. Ces groupes comptaient aussi parmi leurs membres quelques syndicalistes, des socialistes, des féministes de la classe moyenne, et même des femmes ouvrières qui s’étaient rebellées contre la domination masculine dans les mouvements syndicaux. Le soutien aux œuvres de réforme sociale venait indirectement du capital, à travers des organisations philanthropiques comme la Russel Sage Fondation. La majorité des réformateurs acceptaient implicitement la logique de la propriété privée, tout en cherchant à étendre la protection civile de la classe ouvrière.

Les ingénieurs se distinguaient pourtant des réformateurs par leur implacable obsession de l’Efficience. A partir des années 1915, ces deux discours commencèrent à fusionner, ou plutôt, la nouvelle science du management commença à absorber les leçons apprises de ses concurrents. Ce qui émergea finalement, ce fut un nouveau paradigme de l’ingénierie sociale. Dans ce paradigme, la nécessité pour le gouvernement de réguler l’industrie était reconnue, tout comme l’importance des relations publiques, et la valeur des considérations sociologiques et psychologiques pour le management du travail. Les réformateurs sociaux, de leur côté, acceptèrent de plus en plus la logique de l’efficacité promue par les ingénieurs professionnels.

Évidemment, ce que je présente ici est un aperçu très schématique de changements historiques complexes. Mais il faut bien le reconnaître : le travail de Leslie Shedden pour Dosco, comme celui de la plupart des photographes industriels après 1940, est un amalgame de rhétoriques visuelles, qui étaient autrefois distinctes, et même politiquement antagonistes. Shedden a réalisé des images que l’on peut décrire au mieux comme « technicistes » (“technicist“) : des images qui opéraient à l’intérieur d’une tradition du réalisme technique. Mais il a aussi produit des images que l’on peut décrire comme « humainement intéressantes », et si le mot n’était pas automatiquement entendu en un sens honorifique – « humaniste ». Ces dernières étaient redevables d’une tradition du réalisme social, c’est-à-dire le réalisme des réformateurs sociaux. Dans les années 1920, ce réalisme social est devenu de plus en plus diffus, sa rhétorique ne servant plus nécessairement un propos réformiste.

Que peut-on dire de ce « réalisme » d’ingénieur ? Durant la période en question – les années 1880-1920 –, la profession d’ingénieur se constitua comme un nouveau et puissant agent du capital. Graduellement mais avec force, les ingénieurs prirent le contrôle technique et intellectuel du processus de travail, et abolirent effectivement un système de production ancien, basé sur le savoir et l’habileté du travailleur artisan. L’avatar, et principal architecte, de ce mouvement, qui allait bientôt être appelé « management scientifique » était un ingénieur mécanique de Philadelphie nommé Frederick Winslow Taylor.

Plus que quiconque, Taylor réalisa le projet amorcé par Diderot dans ses écrits sur les arts mécaniques. J’ai déjà montré comment l’alliance proposée par Diderot entre les artisans et les hommes de lettres tournait en faveur du pouvoir potentiel de l’intellectuel observateur – ce dernier devenant le maître du langage empirique et du savoir universel. Pour sa part, Taylor établit le pouvoir et l’autorité de l’intellectuel pratique et spécialisé dans le domaine de la production. Il fonda ce pouvoir sur l’expérimentation, l’exercice d’une autorité sur le travail et une pédagogie professionnelle et polémique. Ce faisant, il déclara une guerre ouverte à la catégorie des artisans. Moins ouvertement, et comme d’autres de sa profession, il livra aussi bataille à la catégorie de l’intellectuel universel. Son aveuglement épousait pleinement la raison instrumentale : sa tentative positiviste de découvrir les lois scientifiques du travail était à la fois le résultat logique et le plongeon final de la pensée des Lumières. Taylor proposait un monde dans lequel la « pensée » occupait une cabine vitrée, commandant les activités de ceux à qui on avait dérobé cette pensée. En cela, comme l’a suggéré Daniel Bell, Taylor a réellement appliqué le principe du Panopticon à la fabrique moderne.[44][44] Daniel Bell, “Work and its Discontents”, in The End of Ideology, (New York, 1961), pp. 227-274. La meilleure œuvre sur les effets sociaux du taylorisme est Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century, (New York, 1974). On trouvera une histoire détaillée de la vie et de la carrière de Taylor dans Daniel Nelson, Taylor and Scientific Management, (Madison, 1980). Pour une vue d’ensemble de la période et de la question, je me suis appuyé sur Daniel Nelson, Managers and Workers: Origins of the New Factory System in the United States 1880-1920, (Madison, 1975) ; David Brody, “The American Worker in the Progressive Era,” in Workers in Industrial America, (New York, 1980). La meilleure histoire des résistances ouvrières au management scientifique se trouve dans David Montgomery, Workers’ Control in America, (Cambridge, 1979). J’ai déjà cité le livre de Noble sur l’avènement de la science dans l’entreprise, America by Design.

La révision positiviste du projet encyclopédique par Taylor apparaît de façon évidente dans sa description du premier principe de management scientifique :

« La première des quatre catégories de fonction du management est la collecte étudiée, pour son propre compte, de la grande masse de savoirs professionnels, qui par le passé étaient dans les têtes des travailleurs, dans leur habileté physique et dans leurs tours de main, appris au fil d’années d’expérience. La fonction de cette collecte est d’enregistrer cette masse de savoirs professionnels, de la classer et, dans bien des cas finalement, de la réduire à des lois, des règles, et même des formules mathématiques. Telle est la tâche volontairement assumée par les managers scientifiques. »[55][55] F.W. Taylor, “Testimony Before the Special House Committee;’ January 5, 1912, in Scientific Management, (New York, 1939), p. 40.

Pour Taylor, la pratique de l’artisan était bien trop empirique, empêtrée dans une tradition, et aussi délibérément qu’inconsciemment inefficace. Les ouvriers étaient ignorants des bases scientifiques de leur travail, coupables de « feindre le travail systématiquement », ou de traînasser sous la limite des quotas de production.

La recherche de Taylor pour une science du travail s’étendait des métiers qualifiés à l’effort pur et simple. Ses plus minutieuses expériences, qu’il a dirigées sur une période de vingt-six ans, entre 1880 et 1906, étaient dévolues au perfectionnement d’une machine-outil, une des plus hautement qualifiées de l’industrie de la fin du XIXe. A un autre extrême, Taylor voulait déterminer la quantité brute, en pieds-livres, d’un « travail maximum journalier pour un ouvrier de première classe » pratiquant un travail déqualifié. Cette « loi » échappa à Taylor, bien que son analyse temporelle et ses « expériences » sur la motivation avec des manutentionnaires de fonte brute tinrent une place centrale dans sa réputation d’accélérateur scientifique du travail.[66][66] F.W. Taylor, “The Principles of Scientific Management” (1911) in Scientific Management, p. 55.

Les méthodes de Taylor étaient essentiellement analytiques : il divisait le travail en composants élémentaires et utilisait un chronomètre pour déterminer les durées optimales pour chaque procédure. Une fois accumulées suffisamment de données, Taylor chercha à redéfinir le processus de travail dans une configuration accélérée et plus efficace. Une production augmentée requerrait une division plus fréquente des tâches. Il chercha surtout à gagner l’adhésion des travailleurs à ces nouvelles méthodes de travail, sur lesquelles ils n’avaient aucun contrôle, par un système de paiement incitatif. Dans ce processus, Taylor élargissait encore grandement l’abîme entre travail intellectuel et manuel ; planification et exécution étaient irrévocablement séparées. Le travail lui-même était déqualifié, fragmenté, rationalisé, et assujetti à une inspection régulière. L’usine devenait le site de routines bureaucratiquement administrées. Taylor a souligné à maintes reprises la nécessité « d’appliquer » ses standards. En outre, il parlait de son système de contrôle comme d’une « machine de management humain. »[77][77] On the Art of Cutting Metals, (New York, 1906), p. 28. “Principles” p.83.

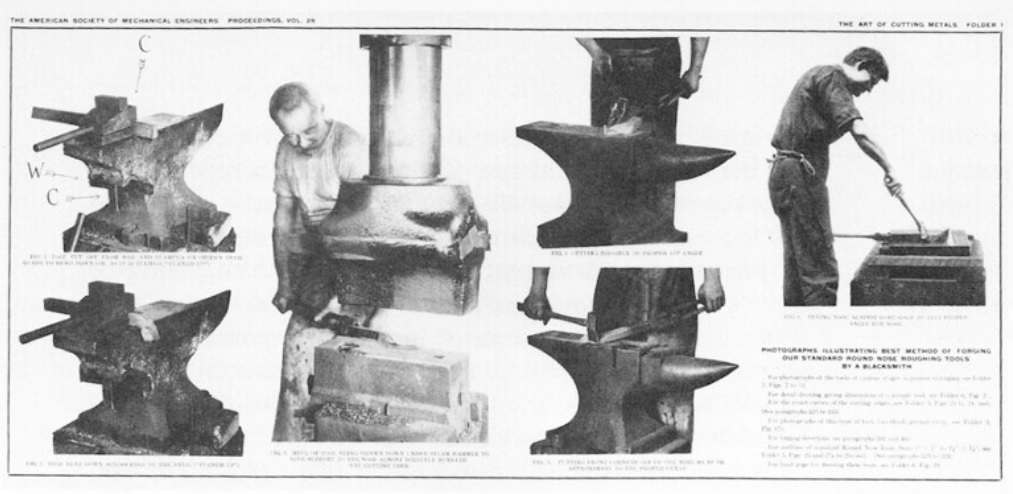

Il me faut évoquer brièvement l’ouvrage le plus complet de Taylor, L’art de couper les métaux, publié en 1906. C’est le seul de ses textes à faire usage de photographies. Bien que Taylor ne partageait pas la croyance de certains de ses disciples dans le pouvoir analytique de la photographie, il semble avoir néanmoins reconnu le potentiel démonstratif du médium.

L’art de couper les métaux était le résultat intellectuel d’un quart de siècle d’expérimentations de Taylor à Midvale Steel, Bethlehem Steel, et dans un certain nombre d’autres compagnies. Comptable très strict, il rappelait le découpage de 800.000 livres de métal par son procédé. L’ouvrage commence quand Taylor, nouvellement nommé contremaître assistant, rencontre une résistance organisée à ses efforts pour augmenter la production à l’atelier d’usinage de la Midvale Steel. Afin de remporter sa lutte contre les machinistes récalcitrants, Taylor développa une stratégie à long terme. Il chercha à en savoir plus que ces derniers, à comprendre les relations complexes entre les facteurs qui affectaient le procédé de coupe du métal sur le tour, la perceuse, le rabot ou la fraiseuse. Il parvint à isoler douze variables, et développa une machine intelligente pour résoudre les problèmes de coupe de métaux. Ce dispositif, basé sur une règle coulissante, était une « incarnation » de sa science. Cela vaut la peine de citer sa description de cette invention :

« Le développement d’un instrument (une règle coulissante), représentant d’un côté les lois de la coupe des métaux, et de l’autre les possibilités et les limites exactes d’un tour ou d’un rabot, etc. Appliqué sur l’outil, il pourra être manié par un machiniste sans formation mathématique et lui indiquera rapidement dans quel cas la vitesse d’alimentation sera la plus rapide et la meilleure. »[88][88] Art of Cutting Metals, p. 5.

En dépit de la dernière partie de cette remarque, Taylor continuait de suggérer que cet instrument était quelque chose de radicalement différent d’une aide intellectuelle pour le travailleur. Bien plutôt, ce qu’il proposait était une nouvelle division du travail et une nouvelle hiérarchie de contrôle :

« Les règles coulissantes ne peuvent être laissées sur les tours, sous peine d’être heurtées par les machinistes. Elles doivent être utilisées par un homme aux mains raisonnablement propres, et sur une table ou un bureau. Et cet homme doit écrire ses instructions sur la vitesse, la profondeur de coupe, etc., et les envoyer au machiniste suffisamment à l’avance pour que le travail soit fait. »[99][99] Ibid. p. 25.

Pour Taylor, cette « incarnation » privilégiée des lois gouvernant le travail qualifié était essentiellement mathématique et abstraite. L’atelier d’usinage était remanié en fonction d’un flot nouveau de représentations : mesures de la règle coulissante, cartes d’instruction, diagrammes de travail et ainsi de suite. Dans son traité de 1903 sur le Management de l’atelier, Taylor proposa une archive centralisée, ou « bureau d’information », à l’intérieur de l’usine :

« Le bureau d’information devrait inclure des catalogues de dessins (…) ainsi que tous les enregistrements et rapports de l’établissement tout entier. L’art d’indexer proprement l’information n’est en aucune manière un art simple, et autant que faire se peut, il devrait être contrôlé par un seul homme. »[1010][1010] “Shop Management” in Scientific Management, p. 116.

L’image visuelle était pour Taylor une forme spécialisée de représentation, prévue pour le manager et l’ingénieur. Dans l’atelier mécanisé, c’était la carte d’instruction qui adressait aux ouvriers un plan de travail prédéterminé. Alors qu’ils étaient auparavant capables de concevoir eux-mêmes leur propre approche des problèmes de production, les machinistes ne travaillaient plus désormais à partir d’un dessin de la partie souhaitée, mais à partir d’une liste de mouvements séquentiels, quantifiés et analysés.

Il est important de noter que les planches photographiques de L’art de couper les métaux se situent curieusement à côté du processus réel du travail sur machine-outil. Taylor, ou ses éditeurs, ont choisi d’illustrer le travail préliminaire du forgeron. Six clichés, dans lesquels l’environnement a été à chaque fois effacé pour ne montrer que les détails signifiants du travail, dépeignent la « meilleure méthode » de forgeage avec un outil de coupe standard. Les planches montrent que les vingt-six années de recherche de Taylor dans la métallurgie ont si profondément modifié la pratique dans l’atelier d’usinage que les outils basiques ont du être repensés et forgés à nouveau. Comme les transformations des pratiques des mécaniciens auraient été difficiles à représenter en photo, le choix du forgeron fournissait un exemple visible d’un métier nouvellement rationalisé. Les autres photos du livre donnent une idée de l’étendue de l’empirisme de Taylor : elles incluent des détails, des séquences de gros plans sur des outils de coupe au moment des processus de forgeage, ou usés par l’usage, et des microphotographies de spécimens d’acier traités à différentes températures. (Taylor concluait que la microphotographie ne fournissait aucune preuve de corrélation entre la structure microscopique et la capacité de découpe de l’acier à grande-vitesse. Il reconnaissait ainsi clairement les limites de l’empirisme photographique.)

Les illustrations de Taylor dans L’art de couper les métaux marquent une rupture très importante avec les premières représentations techniques : les modèles de travail revus et présentés ici sont basés sur une expérimentation rigoureuse. La « vérité » de ces images est la vérité du laboratoire, d’un empirisme actif et interventionniste, et non plus contemplatif. Mais les expériences métallurgiques et mécaniques de Taylor ne doivent pas être comprises comme isolées des impératifs managériaux qui lui dictaient son travail. La « vérité » de Taylor, dont il affirmait le statut de science universelle, était basée sur une logique fondamentalement capitaliste. Sa recherche de « l’efficience » pliait la physique mécanique sous la demande d’une politique économique bourgeoise. Comme l’a démontré Harry Braverman, Taylor n’a pas inventé une « science du travail ». Il a plutôt inventé « une science du management du travail de l’autre sous des conditions capitalistes ».[1111][1111] Braverman, Labor and Monopoly Capital, p. 90.

L’influence de Taylor a été si forte que son projet méritait amplement d’être traité dans cet essai. Les principes généraux du taylorisme ont été institutionnalisés dans chaque industrie moderne. Néanmoins, puisque la coupe du métal et le havage du charbon sont deux professions différentes, je me propose d’examiner maintenant l’ingénierie minière du début du XXe siècle.

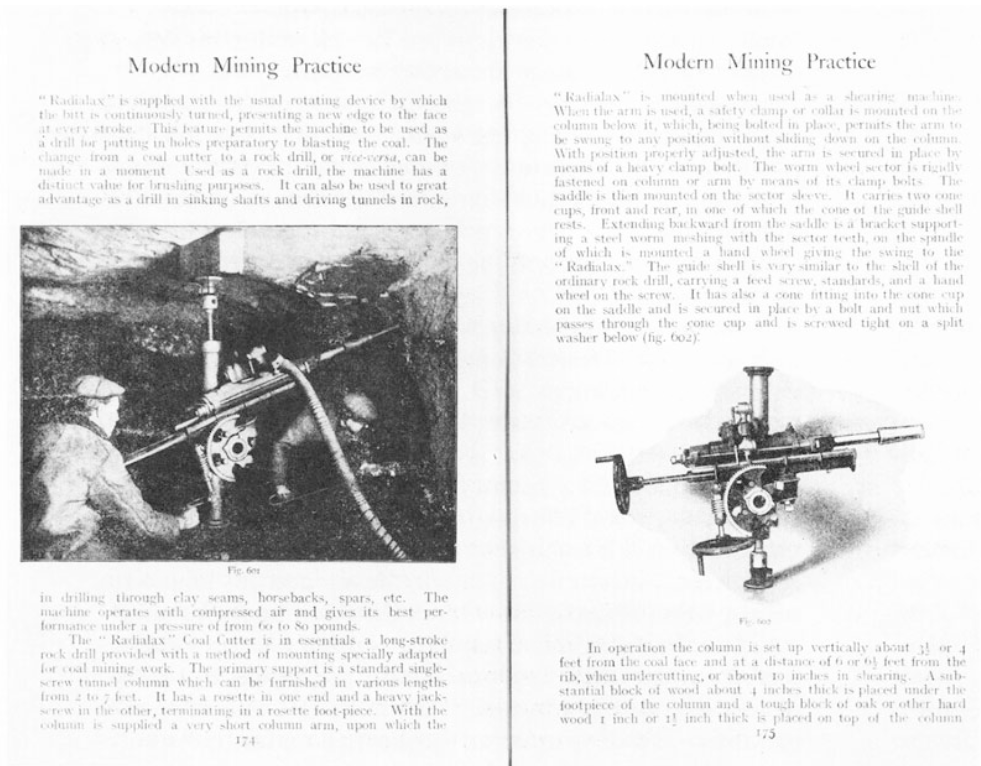

En 1909, tandis que Herbert Hoover occupait un poste d’ingénieur-consultant, tout en traduisant De Re Metallica sur son temps libre, un ouvrage de référence intitulé Modern Mining Pratice était publié en Angleterre. Ses cinq volumes tentaient de fusionner tous les aspects techniques de la mine, du forage d’exploration au fonçage, en passant par le boisage, la ventilation et l’évacuation du charbon, etc. Beaucoup de photos et de diagrammes de ces volumes étaient tirés de catalogues élaborés par les manufactures d’équipement minier ; ces dernières traitaient avec l’ingénieur comme avec un client, choisissant parmi les technologies proposées, selon les conditions spécifiques du sous-sol. Modern Mining Practice est symptomatique du statut unique de la mine au sein de l’industrie. Le texte tente de décrire la mine comme s’il s’agissait d’une usine, sujette au même contrôle, à la même visibilité. Toutefois, il n’essaie pas de proposer une « science » de l’extraction du charbon en tant que telle, et il est évident que la connaissance du travail de la mine présentée est une appropriation de la sagesse traditionnelle du mineur. La mine n’offrait aucune « loi », ni aucun « jeu de douze variables liées mathématiquement ». L’ingénieur des mines demeurait par essence un empiriste, en équilibre entre des considérations économiques et techniques, tenant compte dans son évaluation de la qualité et de la quantité du charbon des conditions dans lesquelles il avait été extrait. Il est également évident que l’apparent ordre industriel d’une mine est fréquemment bouleversé par les catastrophes. Ainsi, les catastrophes elles-mêmes sont rationalisées et attendues, les pertes sont regrettées mais prévues :

« Les cadavres peuvent être mis de côté et couverts jusqu’à ce qu’on puisse les déplacer et les remonter à l’air libre. S’ils sont reconnus, le nom doit être attribué à chaque corps, pour gagner du temps et éviter la confusion qui s’en suit ; une fois sortis, les corps identifiés peuvent être rassemblés, et les non-identifiés gardés à part. »[1212][1212] G.M. Bailes and the professional staff of the Bennett College, Modern Mining Practice : A Practical Work of Reference on Mining Engineering, (Sheffield, 1909), Vol. 1, p. 83.

En un sens, la mine est traitée comme une machine risquant la panne ; l’ingénieur de mines est un maître mécanicien énergique, dévoué à la prévention d’effondrements évitables et à la restauration des conditions de bon fonctionnement, une fois l’accident passé.

Le trait le plus « moderne » de Modern Mining Practice réside dans sa promotion des méthodes mécaniques d’extraction. La logique de l’efficience est la plus prononcée :

« Une nouvelle période dans l’histoire des mines de charbon est rapidement apparue et, quand les conditions sont favorables, le triage manuel est désormais remplacé par des méthodes plus efficaces. L’intérêt principal de l’installation d’une machinerie minière est de réduire les coûts de production, d’augmenter le rendement, et de s’assurer un marché par la production d’un échantillon de qualité supérieure de boulets de charbon et par conséquent d’un prix de vente plus élevé. »[1313][1313] Ibid. Vol. 4, p. 148.

Malgré les propos rassurants de ces auteurs, selon qui la mécanisation n’impliquait « aucun désir de réduire le nombre d’hommes », entre 1920 et 1930, la surproduction induite par la machine devait conduire à de lourds déplacements de mineurs aux États-Unis. (La Grande-Bretagne et le Canada accusaient un certain retard quant à la mise en place de la mécanisation à grande échelle.) Avec l’introduction, durant cette décennie, d’équipements pour charger le charbon en continu, la mine prit de plus en plus le caractère et le rythme de l’usine rationalisée. (Notons que la modernisation de la mine fut moins une affaire de management scientifique per se, qu’un effort d’utiliser la machine pour faire de la production un flux continu. En cela, la mine s’apparentait à une chaîne d’assemblage.) Les mineurs qui avaient travaillé à la pelle et à la pioche comprirent que leur métier avait disparu. Homer Morris, un économiste américain qui étudia le chômage dans les gisements bitumineux au début des années 1930, expliqua que « la mécanisation réduit le mineur à un simple porteur de charbon, dont la principale qualification est d’avoir le dos solide. Cela transforme la position du mineur qui, d’artisan, devient travailleur non-qualifié. »[1414][1414] Homer Morris, The Plight of the Bituminous Coal Miner, (Philadelphia, 1934), 83. Il allait jusqu’à citer un très vieux mineur :

« Il faut cinq ans à un homme pour devenir un vrai mineur, et certains ne le deviennent jamais. Je préférerais me servir d’une pioche et d’une pelle plutôt que de charger une machine de charbon. Quiconque ayant un peu de cervelle et un dos solide peut charger cette machine. Mais un homme doit penser et étudier chaque jour comme vous avez étudié vos livres s’il veut obtenir le meilleur charbon en ne se servant que de sa pioche. »[1515][1515] Ibid.

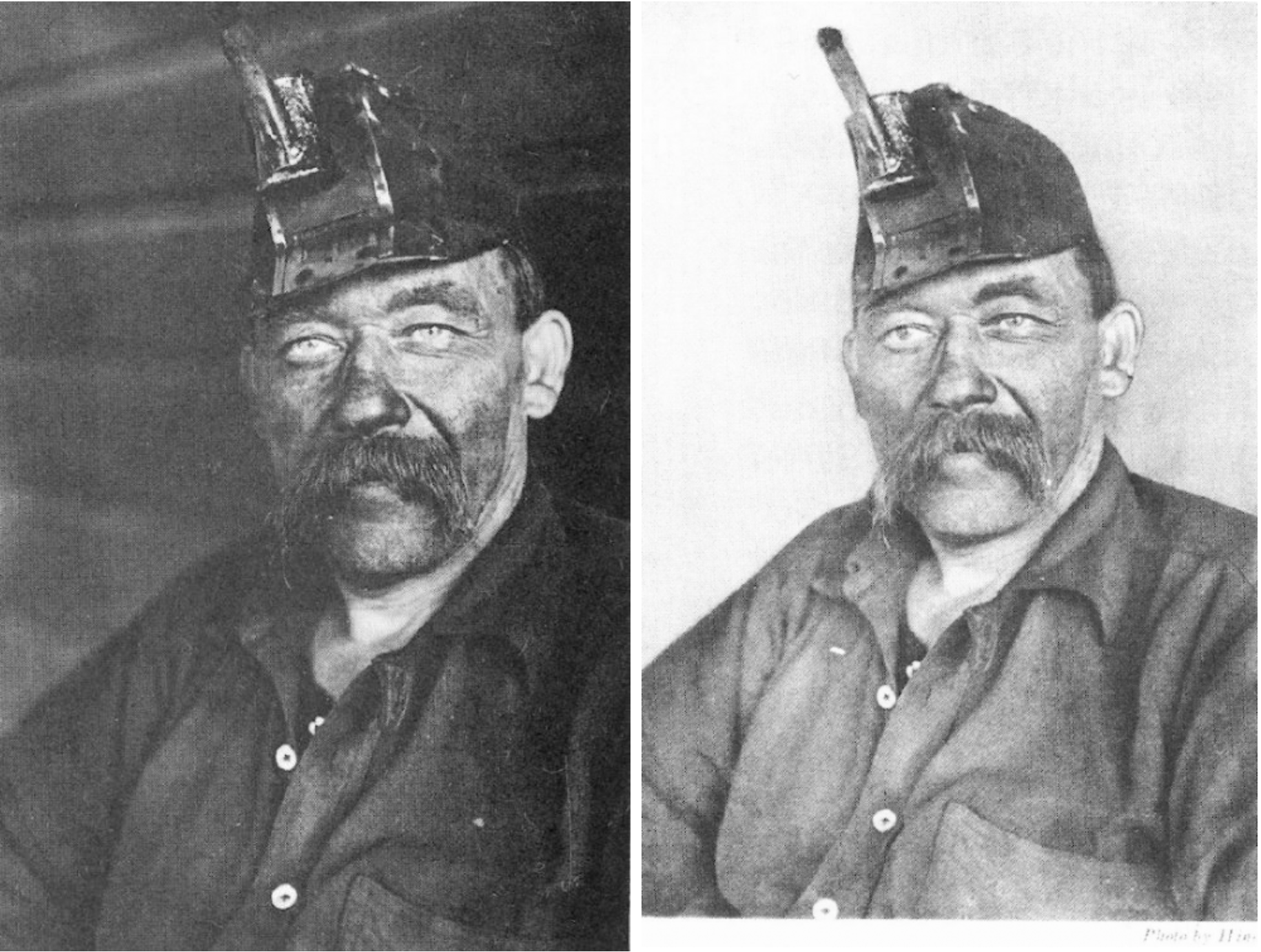

Le livre de Morris, The Plight of the Bituminous Coal Miner, a été publié en 1934. Suivant une tradition établie par les réformateurs sociaux environ un quart de siècle plus tôt, il utilisait des photographies pour illustrer sa thèse. La couverture est un portrait de mineur, pique et gamelle à la main, posant devant ce qui pourrait être sa maison. La légende de Morris dit : « Le mineur veut gagner son pain. » Trois ans auparavant, en 1931, un portrait de mineur en gros plan, à la dignité similaire mais artificiellement éclairé, était paru dans un numéro du magazine Fortune, pour accompagner un article sur les difficultés du marché de l’anthracite. Le cliché avait été pris par Margaret Bourke-White. Ici, dans ce magazine de l’industrie, glamour et moderniste, une note plus optimiste et harmonieuse attirait le lecteur :

« UN JEUNE MINEUR

Il voit venir la modernité dans les mines. En plus du métier traditionnel, il apprend une nouvelle technique. Si fort soit-il, la machine l’aidera toujours. »[1616][1616] “Hard Coal”, Fortune, Vol. III, No. 2, February 1931, p. 77.

Les éditeurs de Fortune pouvaient ainsi célébrer le progrès technologique et ravivaient le fantôme du travail artisanal dans le même article, sur la même page, voire sur la même image ou la même légende. Fortune harmonisait la rhétorique du modernisme et celle du documentaire humaniste, combinant une version esthétisée du réalisme d’ingénieur avec une version esthétisée du réalisme des réformateurs. Pour bien comprendre « l’humanisation » de l’ouvrier par l’entreprise, nous devons revenir au discours de la réforme social et au rôle assigné au portrait dans ce discours.

Que peut-on donc dire du « réalisme » des réformateurs sociaux ? Observons brièvement le Pittsburgh Survey, qui a été publié en six volumes entre 1909 et 1914. Un ancien modèle de cette sorte d’enquête urbaine fut le London Labor and London Poor de Henry Mayhew, lequel fut publié en quatre volumes entre 1851 et 1862. Ces deux ouvrages reposaient fortement sur des images : Mayhew utilisait des reproductions en demi-teinte de clichés et de dessins. En tout, le dernier ouvrage contenait plus de quatre cent illustrations ; la grande majorité était des photographies.

The Pittsburgh Survey fut l’un des premiers projets à être fondé par une ligue philanthrope nouvellement formée, la Russell Sage Foundation. Ses mécènes ont clairement vu dans cette oeuvre un moyen de produire une étude exemplaire des conditions sociales engendrées par l’industrialisme moderne ; les « faits » découverts à Pittsburgh étaient censés être relativement typiques des grandes villes américaines. Le directeur du projet Pittsburgh était Paul Kellog, fondateur et éditeur du journal de travail social, The Survey. L’introduction de Kellogg au premier volume du Pittsburgh Survey est révélatrice des tensions ambigües entre les réformateurs progressistes et les ingénieurs, dans la première décennie de ce siècle. Kellogg expliquait que l’enquête fournissait « un enregistrement des réglages et des techniques du travail dans les usines, tel qu’aucune formation mécanique ou commerciale ne l’offrait aux managers. » Il en venait à raconter l’histoire d’une visite d’entreprise menée par un manager « jeune et enthousiaste » qui, malgré « une formation d’ingénieur », surestimait largement le salaire des femmes opératrices. Kellogg préférait voir dans cette désinformation le produit d’une ignorance, plutôt qu’une forme d’hypocrisie, et en tirait un portrait moral en conséquence :

« Ce qui m’intéresse n’est pas tant la maigreur des salaires actuels, que l’écart entre le bagage technique de ce fonctionnaire et son ignorance des facteurs humains de la production. Il connait sur le bout des doigts les moindres fils, les mesures, le tempérament, les tours par seconde – tous les facteurs en jeu pour faire marcher une nouvelle turbine. Mais il s’agissait ici de machinerie humaine, plus délicate, plus sensible, faite d’un métal plus fin qu’un arbre de transmission. Et de cela il était ignorant. »[1717][1717] Paul Kellogg, “Editor’s Foreward,” Elizabeth Butler, Women and the Trades: Pittsburgh 1907-1908, Pittsburgh Survey, Vol. I, (New York, 1909), pp. 4-5.

Naturellement, les ingénieurs les plus progressistes de l’époque, les managers scientifiques, affirmaient prendre en compte la « machine humaine ». Mais Kellogg avait établi l’autorité d’un nouveau spécialiste, l’expert social. Se basant sur ses découvertes – que Kellogg appelait des « bleus » (« blueprint ») de la cité – le Pittsburgh Survey réclamait un salaire décent, une assurance contre les accidents du travail et des conditions de travail sûres, le choix de la formation pour les jeunes, des logements et des loisirs de meilleure qualité, et une politique d’imposition équitable.[1818][1818] La métaphore des “bleus” se trouve dans Paul Kellogg, “The Pittsburgh Survey”, Charities and Commons, January 2, 1909, p. 517. L’un des volumes du Survey se composait de trois numéros de Charities and Commons : January 2, February 6, and March 6, 1909. Pour l’essentiel, ces numéros offraient une sélection de documents qui apparaîtraient plus tard dans les cinq autres volumes.

Le Survey cherchait à jeter un pont entre production industrielle et vie de famille. Les femmes étaient nombreuses parmi les auteurs, et les conditions vécues par les femmes et les familles ouvrières tenaient une place centrale dans l’enquête. Les trois volumes ont été écrits par des femmes : Women and the Trades par Elizabeth Butler, Homestead : The Households of a Mill Town par Margaret Byington et Work Accidents and the Law par Crystal Eastman. Butler et Byington étaient des travailleuses sociales, Eastman était avocate, et devint aussi socialiste que féministe. Les préoccupations féministes unissent ces trois volumes : l’exploitation économique des jeunes travailleuses, les problèmes de l’économie ménagère en période de pénurie, la paupérisation des familles ayant perdu leur apport financier pour cause de mort ou de blessure d’un travailleur masculin.

Si les images caractéristiques utilisées par les ingénieurs étaient des schémas, donnant des fragments de corps et de machines, les images caractéristiques des réformateurs étaient des études d’environnement et des portraits. On pourrait ainsi décrire le « photographe social » comme tendant vers une version sociologisée de la photo de famille.

Le Homestead de Byington fut présenté par Kellogg comme « un portrait de ces deux très vieilles institutions sociales, la famille et la ville, qui seraient entrées en contact avec une troisième, récente et insurgée, l’usine.»[1919][1919] Paul Kellogg, “Editor’s Foreward,” Margaret Byington, Homestead: The Households of a Mill Town, Pittsburgh Survey, Vol. IV, (New York, 1910), p. v. Effectivement, Homestead s’ouvre sur une photographie panoramique à déplier, et un plan d’ensemble, pris depuis la colline qui surplombe la Carnegie Steel Works, montrant clairement les logements ouvriers au premier plan, entre l’appareil-photo et l’usine. La légende dit : « Dans ces fabriques et devant ces fourneaux, les foyers du quartier courent après leur subsistance. » Le spectateur est placé dans une position métaphoriquement analogue à celle occupée par la classe ouvrière du quartier de Homestead. On peut comparer cette vue avec une autre similaire publiée dans The Inside Story of the Carnegie Steel Company : A Romance of Millions de James Howard Bridge, célébration non-officielle de la réussite entrepreneuriale publiée en 1903.[2020][2020] James Howard Bridge, The Inside Story of the Carnegie Steel Company: A Romance of Millions, (New York, 1903), Plate X. Sur ce point, entre ces deux panoramas des fonderies de Carnegie, une autre façon de voir les usines de Homestead apparaît. Ces vieilles photos ont été prises sur la rivière Monongahela, depuis la rive opposée aux usines. Les cheminées sur les collines à l’arrière-plan sont obscurcies par la fumée et le brouillard. Le spectateur voit l’aciérie comme si elle se confondait avec la rive du fleuve : ces images suggèrent le flot incessant de l’acier et des dividendes.

Plusieurs photos publiées dans le Pittsburgh Survey étaient tirées d’archives industrielles. Certaines de ces images illustraient simplement des procédés industriels ; d’autres étaient des réalisations originales visant à mettre en avant des mesures déjà prises pour la sécurité et le bien-être des salariés. Mais beaucoup d’images ont été commandées spécialement pour le Survey : les photographes étaient envoyés pour enregistrer la vie de famille, les conditions de logement, les types ethniques et professionnels, les victimes d’accident, les conditions de travail dans les plus petits ateliers ou dans les plus grandes usines, ceux-là mêmes qui étaient ignorées par les photographes d’entreprise. Le photographe le plus célèbre du Survey, le seul dont le travail se voyait constamment crédité, était Lewis Wickes Hine.

Hine était sociologue de formation. En tant qu’enseignant à l’Ethical Culture School de New York, il avait commencé à utiliser la photographie comme outil pédagogique vers 1903-1904 ; il allait photographier pour des agences réformistes comme le Nation Child Labor Committee, et plus tard pour la Croix Rouge ainsi que pour des journaux dans la lignée des œuvres sociales éditées par Paul Kellogg : Charities and Commons, Survey, et Survey Graphic.[2121][2121] Pour une biographie critique de Hine, voir Alan Trachtenberg, “Ever the Human Document,” in America and Lewis Hine : Photographs 1904-1940, (Millerton, New York, 1977)..

Hine croyait à la fois dans la force probatoire et dans les pouvoirs honorifiques de la photographie. Ses photos portaient témoignage des abus et violences industrielles, mais elles tendaient aussi à « humaniser », à rendre leur dignité aux travailleurs immigrés. Nombre des photos de Hine pour le Pittsburgh Survey relèvent de cette dernière catégorie ; en cela, elles ont la même fonction que les portraits dessinés par Joseph Stella, eux aussi commandés par Kellogg.

Si l’on s’en tient à la représentation photographique des mines de charbon dans les six volumes du Pittsburgh Survey, on découvre un large panel d’images. Quelques photos d’archives des compagnies charbonnières dépeignent les plus récentes machines d’extraction. D’autres photo non-créditées montrent les familles attendant sur le carreau des nouvelles d’une catastrophe. Dans une autre image encore, un mineur est montré, à la fin de sa journée, traînant péniblement les pieds dans une galerie souterraine. Ainsi, l’image du progrès technologique et de l’efficience est contrebalancée par une attention à la vie de famille, à la fatigue, aux catastrophes. La contribution de Hine est frappante sur ce point. L’un de ses portraits apparaît dans un chapitre sur les mines de charbon tendre, dans le Work Accidents and the Law de Crystal Eastman. Ce portrait est légendé : « Un mineur parlant anglais » (Ailleurs dans le Survey, la même photo est simplement légendée : « Un mineur de Pittsburgh ».) Si nous comparons la reproduction avec le tirage original, on remarque que ce mineur a été nettoyé par un retoucheur. (En réalité, il n’y a aucun moyen de récurer si durement un mineur de charbon : la poussière de charbon reste incrustée dans la peau comme un tatouage.) Plus encore, les notes originales de Hine faisaient probablement mention de l’aisance en anglais de ce mineur, mais l’image imprimée a été reproduite sans légende permettant l’identification, comme s’il s’agissait encore d’un de ces mineurs slaves bien connus. C’est peut-être l’exemple le plus flagrant d’une des principales stratégies du rapport. En un sens, le Survey cherchait à assimiler ce mineur, à inciter les observateurs de la classe moyenne à surmonter son altérité. Ainsi, l’image de Hine est l’opposé politique et esthétique des portraits de criminels et de migrants utilisés par les eugénistes et les « scientifiques » racistes à la même époque, qui retouchaient parfois pour exagérer les preuves physionomiques de ce qui était supposé être une infériorité ou une dégénérescence morale et intellectuelle.

Tout au long de sa carrière, Hine se consacra à la dignité du travail manuel, et à la défense des valeurs artisanales. Avec obstination, et même avec un certain conservatisme, il résista au fétichisme de la marchandise. A la fin de sa carrière, en 1932, il publia son seul livre, un livre pour enfants intitulé, Men at Work. En introduction, il expliquait que : « Les villes ne se construisent pas seules, les machines ne peuvent faire des machines, à moins que derrière elles il n’y aient les têtes et les bras des hommes. »[2222][2222] Lewis Hine, Men at Work, (New York, 1932), Introduction. L’essai de Trachtenberg (ci-après) est particulièrement bon sur la relation de Hine aux valeurs artisanales. Le réalisme social de Hine devient un modèle pour la tradition américaine de gauche et libérale du documentaire social. Il fournit aussi un modèle aux éditeurs de photographies, qui étaient moins sensibles à ces valeurs, mais qui avaient tacitement compris le pouvoir idéologique des images honorifiques, dans une société qui dégradait objectivement le travail. Tôt dans son œuvre, en 1909, Hine évoquait l’énergie déployée par la publicité d’entreprise pour susciter l’intérêt des réformateurs vers le potentiel de la publicité. Il expliquait que, contrairement aux hommes d’affaires, les travailleurs sociaux « commençaient tout juste à réaliser les innombrables méthodes pour toucher le grand public. » Il en venait à cette déclaration qui, rétrospectivement, paraît emplie d’une ironie non-voulue :

« Je me demande parfois ce qu’une manufacture dynamique aurait fait si ses marchandises, au lieu d’être des choses inanimées, étaient les problèmes et les activités de la vie elle-même, avec tout ce que cela implique d’intérêt humain. N’aurions nous pas saisi immédiatement de telles opportunités pour jouer sur la compassion de ses clients, comme on peut le faire avec une caméra ? »[2323][2323] Lewis Hine, “Social Photography, How the Camera May Help in the Social Uplift,” Proceedings, National Conference of Charities and Corrections (June, 1909) réimprimé dans Trachtenberg, ed., Classic Essays on Photography, p. 110.

A partir de 1915, les cadres des entreprises ont commencé à parler à leurs employés et au public dans un langage rappelant celui de Hine et de ses collègues progressistes. C’est ainsi que nous revenons au management scientifique, et à la genèse de la psychologie industrielle. Frank et Lillian Gilbreth étaient un couple, disciples de Taylor. Frank avait commencé sa carrière comme maçon, avant de devenir un brillant entrepreneur en bâtiment dans les années 1890. Ses premières études sur l’efficience concernait le bâtiment, la maçonnerie et les travaux du béton. L’apport des Gilbreth sur les méthodes de Taylor porte sur deux points. Frank Gilbreth a remplacé le chronomètre par une caméra, et ainsi remplacé l’analyse temporelle brute par une méthode plus précise : l’analyse du mouvement. Deuxièmement, Lillian Gilbreth compléta l’étude physiologique du travail par une prise en compte systématique de la psychologie de l’ouvrier. Dans son ensemble, le travail des Gilbreth suit un double mouvement, vers un traitement plus minutieux du travailleur comme machine, et vers une « humanisation compensatoire » de l’ouvrier. C’est dire que les Gilbreth ont tenté de convaincre les ouvriers que l’auto-aliénation était la clef du bonheur, même s’ils n’ont pas décrit leur projet en ces termes. Lillian Gilbreth voyait les buts du management sous cet angle :

« Le résultat ultime de tous ces progrès physiques, développements mentaux et moraux est une capacité augmentée, non seulement pour le travail, mais pour la santé et pour la vie en général. »[2424][2424] Lillian Gilbreth, Psychology of Management, (New York, 1914), p. 329. Ce travail a d’abord été publié sous forme de plusieurs articles dans Industrial Engineering entre mai 1912 et mai 1913.

Dans leurs écrits, le management scientifique se caractérise comme un système total, s’étendant au-delà de l’usine pour englober la vie et le quotidien tout entier. (Selon deux de leurs douze enfants, qui ont écrit plus tard un génial mémoire familial, Cheaper by the Dozen, les Gilbreth cherchaient à transposer les principes de l’efficience dans presque tous les aspects de leur vie de famille.)[2525][2525] Frank B. Gilbreth, Jr. and Ernestine Gilbreth Carey, Cheaper by the Dozen, (New York, 1916), p. 31. Treize à la douzaine, Gallimard, 1948.,

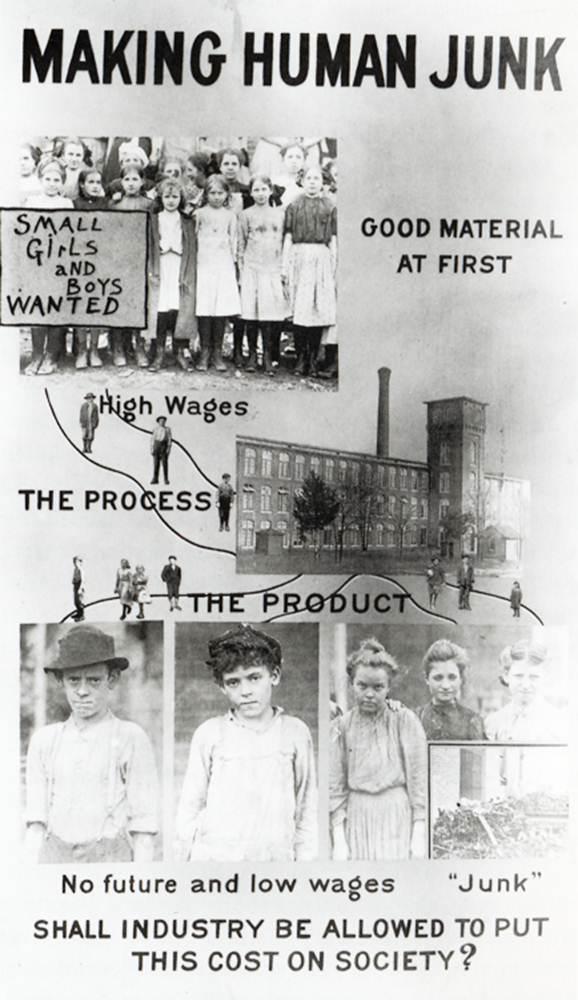

Frank Gilbreth déclarait en 1916, tandis qu’il travaillait avec son épouse à Fatigue Study : The Elimination of Humanity’s Greatest Unnecessary Waste, « que les photos étaient le plus précieux des enregistrements, et qu’il s’en servait constamment depuis 1892. »[2626][2626] Frank B. Gilbreth and Lillian M. Gilbreth, Fatigue Study, (New York, 1916), p. 31.. Les Gilbreth décrivaient alors un procédé très similaire au travail des réformateurs sociaux. « L’étude (study) sur la fatigue » commence par une « enquête (survey) sur la fatigue » ; cette enquête a consisté en « l’étude systématique des conditions existantes » dans l’usine.[2727][2727] Ibid. p. 19. Les Gilbreth reconnaissaient que « certains managers n’étaient pas enclins à laisser photographier leur lieu de travail, quand ils comprenaient que ces photos allaient servir à réaliser une comparaison « avant/après ». »[2828][2828] Ibid. p. 31. Comme Lewis Hine, les Gilbreth avouaient la nécessité d’explications écrites pour accompagner la photographie. De plus, ils comprenaient l’importance d’un archivage ordonné des résultats de l’enquête. Et plus encore, comme Lewis Hine et Diderot, ils concevaient l’image comme un moyen de connaissance efficient, rapide, « en un coup d’œil ».[2929][2929] Ibid. p. 34. Trachtenberg souligne l’intérêt sans cesse répété de Hine pour l’efficience pédagogique de la photographie (America and Lewis Hine, p. 121). La principale différence entre les Gilbreth et les réformateurs résidait dans leurs acceptions différentes de la notion de « perte ». Les réformateurs avaient une image étendue, profondément sociale, de cette perte. Lewis Hine, par exemple, réalisa par montage une affiche sur le travail des enfants intitulée : « Making Human Junk ». (Notons qu’historiquement, l’abolition du travail enfantin a été une étape nécessaire et « efficiente » dans le développement du capitalisme de monopole, bien que le débat porta largement sur des considérations morales. Pour autant, la métaphore de Hine est plus qu’une allusion, teintée d’ironie, à l’économisme.) Les Gilbreth, de leur côté, voyaient la perte en des termes réducteurs. Bien qu’ils considéraient la fatigue comme un problème impliquant des facteurs physiques, physiologiques, psychologiques et environnementaux, les termes cruciaux étaient économiques, dictés par la nécessité capitaliste d’augmenter la plus-value relative. Pour les Gilbreth, cet impératif tenait bien sûr lieu d’utopie. Augmenter la productivité était la « meilleure des façons » d’arriver à une ère de prospérité permanente.

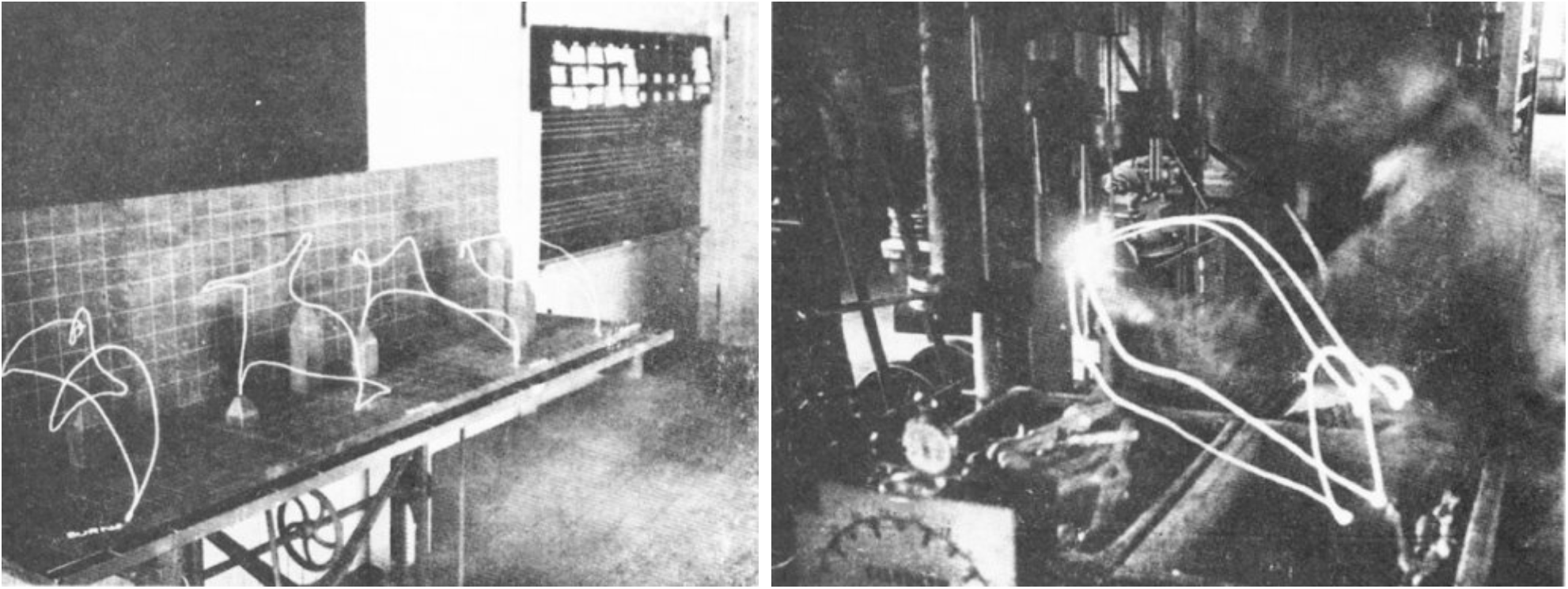

Entre 1911 et 1912, Frank Gilbreth développa sa méthode d’étude photographique du mouvement. Pour l’essentiel, il affina et appliqua à l’industrie les méthodes développées par le photographe anglo-américain Eadweard Muybridge à la fin des années 1870 et du physiologiste français Etienne-Jules Marey à la fin des années 1880. Gilbreth utilisa une grille géométrique, comme l’avait fait Muybridge dans ses derniers travaux, pour permettre la mesure précise de la trajectoire des mouvements. Implicitement, Gilbreth recherchait une géométrie analytique du travail : à la différence des « voiles intersecteurs » qu’Alberti, Léonard et Dürer utilisaient pour aider à la construction en perspective, le but ici était l’analyse plutôt que la synthèse. Sur la base de cette analyse, le travail devait être reconstruit.[3030][3030] Voir Bruce Kaiper, “The Cyclegraph and Work Motion Model,” in Still Photography : The Problematic Model, dir. Lew Thomas and Peter D’Agostno (San Francisco, 1981), pp. 57-63. Je suis reconnaissant à Bruce Kaiper de m’avoir permis de lire une version plus longue et non publiée de cet essai, intitulé “The Gilbreths : Work Films and Management Ideology” (1977). En 1975, Kaiper fait découvrir la critique du management scientifique, et l’œuvre de Harry Braverman. Ancien ouvrier et responsable syndical, Kaiper est ce que Antonio Gramsci a appelé un « intellectuel organique » de la classe ouvrière. Je remercie également mon collègue Thom Andersen pour l’opportunité récente qu’il m’a offerte de lire son manuscrit en cours “Cinema and its Discontents” qui aborde Marey, Taylor et les Gilbreths en détails. Cet essai – qui se fonde sur les connaissances du film d’Andersen, Eadweard Muybridge: Zoopraxographer (1975) – est un travail exceptionnel, mêlant histoire matérialiste du film et théorie du cinéma.

Le chronocyclegraphe de Gilbreth était une modification de la chronophotographie géométrique de Marey. Ces méthodes supposaient l’enregistrement d’une trace abstraite et géométrique du mouvement sur une plaque fixe. Marey avait attaché une bande lumineuse sur les costumes à capuche noirs de ses modèles, qui traversaient le champ à leur rythme devant un fond noir. Ainsi, une séquence d’instantanés, montrant des configurations linéaires, était enregistrée blanc sur noir. Pour Marey, la chronophotographie géométrique fournissait l’évidence la plus claire du caractère essentiellement mécanique du mouvement humain et animal. Peu importe que ces chronophotographies soient abstraites ou figuratives, ces images étaient vues par Marey comme des outils tant pour la recherche qu’à des fins pédagogiques :

« Afin de rendre plus instructives ces chronophotographies, il faudrait que ces images fussent prises sur les sujets les plus forts et les plus habiles, sur les lauréats des concours de gymnastiques par exemple. Ces sujets d’élites livreraient ainsi le secret de leur habileté inconsciemment acquise et qu’ils seraient sans doute incapable de définir eux-mêmes. La même méthode se prêteraient également bien à l’enseignement des mouvements que l’on doit effectuer dans les différents travaux professionnels. »[3131][3131] Etienne-Jules Marey, Le mouvement, (Paris, 1894), traduit par Eric Pritchard, Movement. (New York, 1895), p. 139.

Les échos de Diderot sont ici explicites. La proposition de Marey fut réalisée quinze ans plus tard par Frank Gilbreth, avec des conséquences profondes pour les « industries qualifiées ». Au lieu des bandes lumineuses, Gilbreth attacha des petites lumières sur les mains de ses sujets expérimentaux. Il parvint à digitaliser cette trace analogique : en envoyant du courant électrique dans la lampe, une séquence de « flèches » directionnelles était enregistrée. Pour une meilleure précision temporelle, et afin de combiner étude du temps et étude du mouvement, il inclut un chronomètre à l’image. Il utilisa également des caméras stéréos, afin que le mouvement puisse être perçu en trois dimensions, et que des modèles filaires des « trajectoires à moindre de perte » récompensent les meilleurs travailleurs. Et, puisque certains travailleurs n’appréciaient pas d’être observés, il inventa un mode d’auto-surveillance : un système d’automicromotion que le travailleur pouvait lui-même activer. Avec un amour quasi-germanique pour les mots à rallonge, Gilbreth nomma la plus complexe de ces machines l’autostéréochronocyclographe.[3232][3232] Applied Motion Study, pp. 58-72.

L’étude des micro-mouvements fournit aux Gilbreth les éléments de base du travail. En 1916, ils étaient capables d’identifier dix-sept mouvements susceptibles de composer toute activité humaine productive. Ils baptisèrent ces éléments “therbligs”. Une fois le travail analysé de cette manière, la « meilleure des façons » de travailler pouvait être déterminée. Comme le note Lillian Gilbreth, ce procédé « fonctionnalise » le travailleur :

« Sous management scientifique, le travailleur, tout comme le contremaitre, est un spécialiste. Ce faisant, il est soulagé de toutes les tâches où il n’est pas le plus compétent, ce qui lui permet de concentrer son effort en suivant des méthodes exactes qui l’aiguillent scientifiquement vers le travail dans lequel il est expert.» [3333][3333] Psychology of Management, p. 76.

En dépit de cette célébration de l’expertise, Gilbreth reconnaissait une différence psychologique fondamentale entre managers et travailleurs :

« Tous les hommes ne sont pas faits par nature pour observer précisément un plan. Observer est une condition qui précède la visualisation. L’expérience de visualisation augmente la faculté d’imagination constructive. C’est à celui qui a la meilleure imagination constructive qu’il revient de tracer les plans. »[3434][3434] Ibid. p. 77.

Photographies, films et modèles de mouvements filaires servaient un but pédagogique similaire à ceux proposés par Marey. Ces images présentaient les capacités propres au travailleur comme une « chose séparée » et comme une abstraction. Marx avait compris ce procédé bien avant sa systématisation par les Gilbreth :

« Ce qui est perdu par les travailleurs spécialisés est concentré dans le capital qui les confronte. Un résultat de la division du travail à l’usine est que le travailleur est mis nez à nez avec les potentialités intellectuelles du procédé matériel de production comme la propriété d’autrui et comme un pouvoir qui le contrôle. Ce procédé de séparation… est accompli dans une industrie à grande échelle, qui fait de la science une potentialité pour la production, laquelle est séparée du travail et le pousse au service du capital. » [3535][3535] Capital, Vol. 1, p. 482. Voir aussi Alfred Sohn-Rethel, Intellectual and Manual Labor.

En outre, les Gilbreth voyaient les travailleurs comme des gens qui devaient montrer des possibilités qu’eux-mêmes étaient incapables de conceptualiser. (Il y a une part évidente de déterminisme biologique dans la hiérarchie établie par Lillian Gilbreth entre ceux qui « visualisent » et ceux qui en sont incapables.) C’était le manager qui contrôlait la théorie abstraite du travail ; au travailleur on ne laissait que l’empirisme le plus mimétique, imitatif et visuel. (Ou, comme l’écrit Lillian Gilbreth, « L’imitation est ce qu’on attend de tous. »)[3636][3636] Psychology of Management, p.258. Dans les termes de Charles Saunders Peirce, l’ouvrier était coincé dans le règne des icônes et des indices, alors que le manager se promenait dans les hautes sphères des symboles. Et, selon la hiérarchie des signes de Peirce, le travailleur ne peut « rien affirmer ».[3737][3737] Cf. Partie 3, Note 41.

L’enthousiasme des Gilbreth pour la fragmentation du travail s’accompagnait d’un désir de traiter le travailleur comme un « individu ». Ils arguaient que la sélection managériale du travailleur parfait devait prendre en compte jusqu’à cinquante ou soixante variables, incluant « l’anatomie, la force, la satisfaction et la croyance. »[3838][3838] Psychology of Management, p. 28 ; Frank B. Gilbreth, Motion Study, (New York, 1911), p. 7. Lillian Gilbreth prétendait que le procédé même de surveillance industrielle avait un effet flatteur sur le travailleur. Dans un des passages les plus fantastiques de leurs écrits, elle affirmait que garder les enregistrements personnels de chaque travailleur encourageait « l’esprit d’individualité ». Dans le cadre de cet raisonnement, elle traçait une analogie avec les arts du spectacle :

« … aujourd’hui, les meilleurs acteurs et chanteurs du monde s’emparent de l’opportunité de donner une permanence à leurs meilleures efforts, grâce aux instruments filmiques et aux magnétophones. Le même sentiment, sans l’aura de l’enthousiasme que dégage l’acteur durant sa performance, est présent à différents degrés dans l’esprit du travailleur. »[3939][3939] Psychology of Management, pp. 38-39.

Il semble que Lillian Gilbreth ait vu dans les enregistrements un moyen de conférer temporairement une continuité, une cohérence et un sentiment d’amour-propre à des itinéraires professionnels épisodiques et interrompus :

« Le sentiment que le travail est enregistré entraîne le sentiment que le travail est réellement important puisque, même si le travail lui-même ne dure pas, son enregistrement, lui, va demeurer. »[4040][4040] Ibid. p. 159.

Là où elle voyait juste, c’était dans sa description d’un mode de documentation qui présentait un intérêt managérial comme quelque chose de bénéfique pour le travail. En un sens, l’enregistrement du travail (work record) était une version « positive » de l’archive criminelle (criminal record) perfectionnée par Alphonse Bertillon dans les années 1880. Le travailleur devait assumer le fait d’être suivi par ce texte biographique schématique. L’enregistrement du travail était d’une utilité évidente quand les places se faisaient rares et que le bureau d’embauche pouvait choisir en fonction d’antécédents documentés. Mais Gilbreth avait écrit son traité de management dans une décennie bien différente : l’emploi abondait et le nomadisme de la main-d’œuvre était le fléau de tout manager recherchant l’efficacité.

Démissionner était une forme de résistance au travail, l’ultime expression d’insatisfaction. David Montgomery avait noté que la démission, comme la « célébration de jours fériés, en dépit des menaces du contremaître, les « blue Mondays » et les beuveries… n’étaient pas seulement le fait d’immigrants confrontés au mode de vie industriel. » Les travailleurs résistaient aussi à leur poste dans des groupes informels : « les vieux ouvriers apprenaient aux nouveaux les techniques de subsistance et les formes secrètes de résistance collective – « porte ça comme ça, prends ton temps, ralentis, voilà le patron, cachons nous, what the hell ! »[4141][4141] David Montgomery, “Immigrant Workers and Managerial Reform,” in Worker’s Control in America, pp. 40-44. De même que l’enregistrement criminel était une archive, une « mise en lumière » des identités et des crimes passés, l’enregistrement du travail était un registre potentiel des incidents de ralentissement et de résistance au travail. Comme le Panopticon, l’enregistrement du travail imposait la discipline rien qu’en se faisant connaître du travailleur.

Lillian Gilbreth avait compris que des mesures disciplinaires stricts rencontreraient une résistance, c’est pourquoi elle introduisit un élément de charme, un appel au narcissisme, dans son programme. (Frank Gilbreth aussi était connu pour ses relations joviales avec les travailleurs.)[4242][4242] Edna Yost, Frank and Lillian Gilbreth : Partners for Life, (New Brunswick, New Jersey, 1949), p. 224. Significativement, la photographie était présentée comme une récompense, une marque d’approbation managériale, autant qu’un instrument pédagogique. La valeur opérationnelle de la photographie se doublait d’une fonction idéologique. L’étude du mouvement devenait un portrait honorifique :

« Les photographies des « hommes de grande valeur », dont les copies peuvent être offertes aux travailleurs eux-mêmes, permettent à l’ouvrier d’emporter chez lui un enregistrement et ainsi d’impressionner sa famille par ce qu’il a accompli. Trop souvent, la famille est incapable de comprendre la valeur du travail de l’ouvrier, ou d’apprécier l’effet de la vie domestique, de la nourriture et des conditions de repos sur la vie professionnelle, et cet élément fort de l’intérêt de la famille de l’ouvrier pour son travail est souvent perdu. »[4343][4343] Psychology of Management, p. 42.

La photographie devient une récompense, un trophée, l’équivalent visuel d’une montre en or. De plus, Lillian Gilbreth voyait les photographies industrielles comme un moyen de réintégrer la vie à l’usine et la vie de famille, et ainsi de fusionner ensemble par des moyens industriels et imaginaires les deux sphères de l’existence qui avaient été séparées par l’industrialisation. Son utilitarisme ne pouvait pas résister à la tentative de combiner plaisir et pédagogie. Et sa pédagogie s’étendait à la famille, et particulièrement aux ménagères. La photo fonctionnait comme une sorte de publicité, pressant la ménagère de consommer de façon rationnelle et informée. De cette manière, sa proposition rencontre les tentatives d’appliquer les principes de l’efficacité à l’économie domestique.[4444][4444] Voir Sally Stein, “The Composite Photographic Image and the Composition of Consumer Ideology,” Art Journal, Vol. 41, No. 1, Spring 1981, pp. 39-45. Voir aussi Stuart Ewen, Captains of Consciousness : Advertising and the Social Roots of Consumer Culture, (New York, 1976). Dans l’ensemble, la logique de réforme sociale aura vu son fonctionnement se renverser. L’industrie n’a pas essayé de prendre en compte les besoins des familles ouvrières : c’est bien plutôt aux familles ouvrières qu’on a demandé d’accommoder leurs habitudes aux demandes de l’industrie. En fait, ce n’est pas vraiment un renversement, mais le fantasme d’une nouvelle synthèse, une synthèse basée sur une production accrue, sur la fin de la pénurie, et sur « l’élimination de la plupart du gaspillage inhérent à toute guerre – et en l’occurrence la Guerre Industrielle. »[4545][4545] Psychology of Management, p. 332.

Le double système d’image employé par les Gilbreth, abstraction de l’ingénieur et réalisme psychologique familial, peut être perçu comme la vision moderniste du programme photographique de Marcus Aurelius Root pour l’Amérique du XIXe siècle. Clairement, leur usage des photographies combine surveillance et sentiment, réification et instruction morale, réification et plaisir. En ce sens, les Gilbreth ont complété l’invention du langage pictural du capitalisme industriel. Dans sa forme « avancée », ce langage parle avec trois voix superposées : la voix de la surveillance, la voix de la publicité et la voix de la photo de famille.