Arnaud Desplechin

Coïncidences

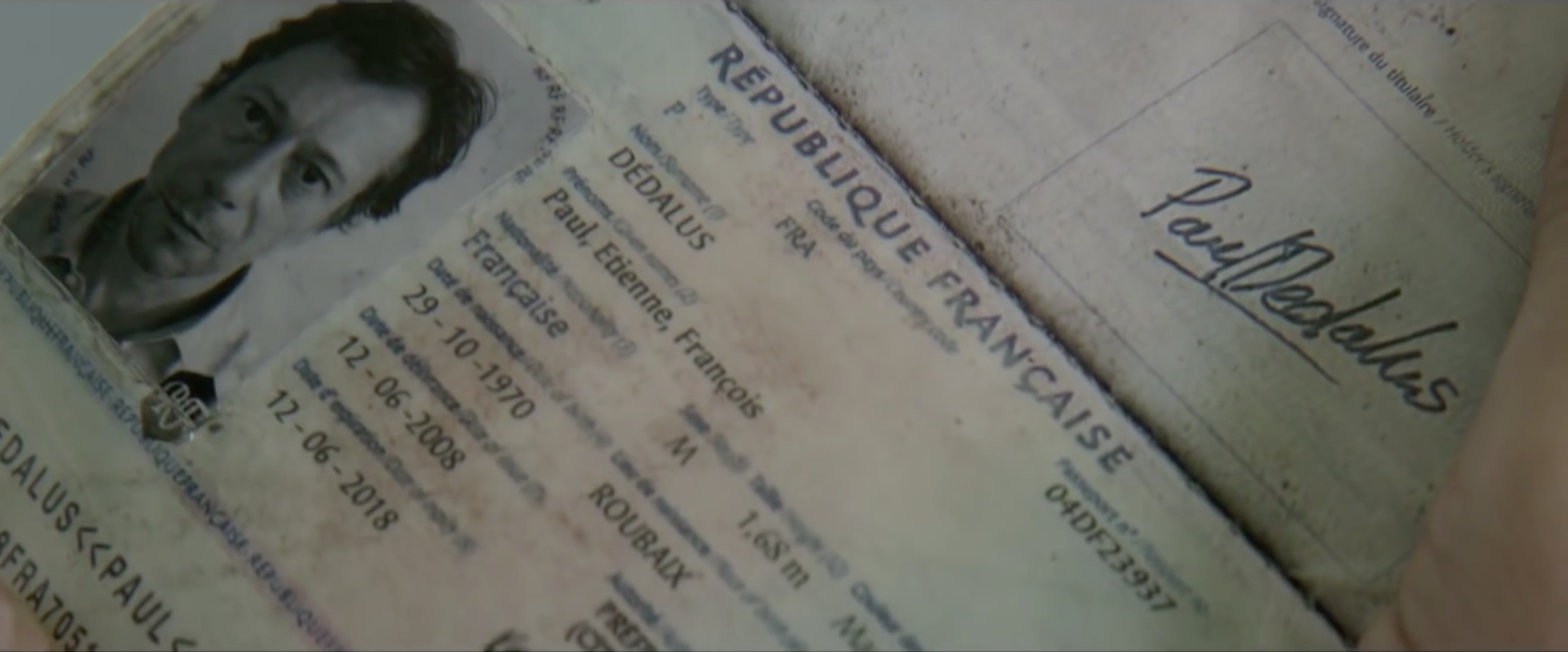

Arnaud Desplechin nous a reçus pour évoquer Trois souvenirs de ma jeunesse, vrai prequel et fausse odyssée qui nous lance à toutes forces sur la piste du Paul Dédalus de Comment je me suis disputé… On retrouve d’abord Paul au Tadjikistan, où il exerce le métier d’anthropologue. Puis il s’essaie au retour. Et se souvient. Ses souvenirs accusent des fuites successives ; une solitude terrible, qui porte le motif de l’écart à soi, central dans le cinéma d’Arnaud Desplechin. « Je n’existe pas », lâche le cinéaste dans un chuchotement, le regard scintillant. Pour faire chanter ce doute de soi, il a choisi cette fois les corps et les cœurs d’acteurs qui n’ont pas vingt ans. Il a guetté au casting leur capacité à jouer contre le naturel et contre l’emphase des planches ; à exprimer l’embarras de soi de l’adolescence. Desplechin évoque ici les gestes, les mots et les manières travaillés ensemble ou volés à leur magnétisme. Et bien sûr son complice de toujours, roi et maître en métamorphoses, ici dénudé : Mathieu Amalric. Derrière eux, comme derrière la voix off qui régit l’anamnèse, il y a le timbre à la fois faible, musical et profond d’Arnaud Desplechin.

Débordements : D’où est venu le désir d’un teen movie à la française ?

Arnaud Desplechin : L’idée de me confronter à ce genre, de faire un teen movie certes « à la française » mais surtout d’époque, me trottait dans la tête depuis longtemps. Le projet s’est mis en branle lors des temps morts de l’élaboration de Jimmy P. ; j’ai commencé à collecter des scènes et des personnages, à établir un vague brouillon de la structure générale du film. Mais le projet est vraiment né quand je me suis demandé, non plus si j’étais capable de faire parler des personnages ayant plus de trente ans de différence avec moi, mais si je pouvais écrire pour des acteurs de cet âge, qui ne sont jamais apparus devant une caméra. Je ne sais pas faire de dialogues naturalistes. Et je ne savais pas si mes textes pouvaient fonctionner avec d’autres acteurs que des vedettes comme celles de Jimmy P.. J’ai tout de même fini d’écrire avant de chercher les acteurs, mais en me demandant avec angoisse s’il faudrait changer, simplifier l’ensemble, pour que ces jeunes puissent être libres avec le texte.

D. : Jimmy P. semblait parfois construit en regard avec In Treatment, série mettant en scène des séances de psychanalyse. Est-ce que des teen movies ou des séries sur des ados, type Skins ou Freaks and Geeks, vous ont servi de matériau ?

A.D. : Souvent, au début du travail d’écriture, j’établis un corpus, ce que Pascale Ferran appelle « la culture du film », la culture que chaque film génère. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne chose quand ces films sont trop proches. Ceux vers lesquels je revenais tout le temps étaient assez éloignés de ce que je racontais : Outsiders, que je préfère largement à Rumble Fish, L’As de pique et Les Amours d’une blonde, que j’ai montrés à l’équipe.

D. : Aviez-vous dès le début l’idée du prequel et de cette structure temporelle double appelée par l’anamnèse ?

A.D. : L’idée est venue plus tard, et c’est elle qui a réellement débloqué l’écriture, qui m’a permis de condenser ces scènes et de donner sens aux différents fragments que j’avais écrits. Cela me permettait de revenir sur des personnages que je connaissais, d’en étoffer l’héroïsme – pas au sens où ils seraient héroïques, mais où ils désirent l’être. C’est peindre ce désir d’être héroïque qui m’intéressait. Cela vient de mon vieil amour pour les films de super-héros, ceux des années 2000 surtout. Je n’aime pas trop ceux qu’on fait maintenant, type Avengers, parce qu’ils évacuent la dimension centrale de la solitude du héros, de son angoisse par rapport à ce qu’il a à être.

La structure narrative me permettait aussi de faire commencer le film sur un exil et un retour, et de filer cette idée. L’exil relie toutes les histoires. Il est là au début. Puis on le retrouve aussitôt avec Paul enfant qui décide de ne plus habiter chez sa mère ; puis quand, un peu plus vieux, il décide d’entrer dans une synagogue, lui qui est catholique, tout en partant à Minsk : exil religieux et linguistique. Et sa vie d’étudiant à Paris est un exil par rapport à sa jeunesse à Roubaix. La solitude du personnage, c’est celle de l’exilé.

D. : C’était déjà le motif de Jimmy P., la rencontre de deux exilés, un indien exilé dans ce qui fut son pays et ne l’est plus vraiment, et un juif errant qui a quitté l’Europe pour s’exiler chez les indiens. Mais ici l’exil est encore plus radical, puisque l’espoir d’un retour sur lequel s’ouvre le film est en réalité déçu, et que l’histoire est surtout celle d’un écart à soi.

A.D. : Exactement. Il revient chez lui pour se souvenir, mais ne se souvient que du fait qu’il n’a pas arrêté de fuir. Il a donc très peu à retrouver chez lui, à part Kovalki, qu’il reçoit avec la plus grande colère. L’enfance est souvent une chose qu’on laisse partir trop facilement, qu’on vend pour bien peu quand elle coûte si cher. Mais c’est cela qui définit Paul : sa fidélité à son enfance, à sa jeunesse, à cette femme qu’il a aimée et inventée.

D. : À quel moment est intervenue Julie Peyr dans le travail d’écriture ? Comment avez-vous collaboré ?

A.D. : Comme souvent, j’ai commencé seul, en faisant un petit dossier de vingt ou trente pages. Il y avait déjà l’idée de ne pas aller vers un Bildungsroman, mais de partir de fragments de film, de coller ensemble trois éclats, et qui plus est de durée inégale. C’est toute la différence avec Caro diario de Moretti, qui nous a beaucoup servi mais dans lequel chaque souvenir dure autant de temps que les autres, alors que dans Trois souvenirs de ma jeunesse chaque épisode est plus long que le précédent, jusqu’à l’histoire avec Esther qui fait un peu plus d’une heure.

Ce petit dossier comprenait déjà des bouts de dialogues, avec beaucoup de trous, mais aussi des images mentales : la première scène du film, dans mon esprit, c’est cette image de l’enfant en haut des escaliers, avec un couteau à la main et son frère derrière lui tenant une batte, tandis que la mère est plus bas, à le regarder. La collaboration avec Julie est avant tout un travail d’adaptation. On a repris la matière de base, les brouillons de dialogues mais aussi quelques lettres d’Esther, puis on a articulé le tout, et comblé les trous. Généralement, cela se passe comme ça : je fais le clown devant elle, elle note les dialogues, les retravaille, me les renvoie, puis on bosse dessus ensemble. Le but de ces séances d’improvisation est d’inventer des variantes des scènes, pour remplir les trous des personnages.

D. : C’est aussi une manière de se diffracter dans les acteurs, que de jouer la scène pour eux, lors de l’écriture mais aussi pendant le tournage. C’est un peu ce que raconte Léo, en jouant « Dans la compagnie des hommes ».

A.D. : J’ai toujours plus ou moins fonctionné de cette manière, mais l’expérience marquante, de ce point de vue, fut Un conte de Noël. J’avais un trac énorme pour ce qui concernait les trois scènes de repas, pendant lesquelles tous les monstres s’engueulent en chœur. J’avais fait ce qu’on appelle en américain un blocking – il n’y a pas vraiment de mots pour cela en français, mais ça désigne la disposition des acteurs dans l’espace, leurs éventuelles trajectoires. Je le fais toujours avec mes assistants, avant que les acteurs et les techniciens ne soient là. Et quand l’équipe est arrivée, j’ai pris la place de chacun des acteurs, un à un. D’abord en prenant la place de Mathieu, puis celle d’Emmanuelle, pour remonter peu à peu vers les acteurs plus âgés. Je ne suis pas un très bon acteur, mais dans ces circonstances, je suis capable de jouer de façon hystérique pour donner à chaque mot le maximum de sens, pour prendre la honte sur moi et laisser aux acteurs la grâce.

D. : Comment s’est déroulé le casting ? Vous aviez déjà une idée des acteurs que vous recherchiez ?

A.D. : Absolument aucune. Je n’avais que de l’inquiétude. Il m’était déjà arrivé de jouer avec un adolescent, Emile Berling, dans Un conte de Noël. Ce n’était pas son premier rôle et il était déjà un peu normé. Mon problème était que, étant donné le nombre de personnages dans le film, je n’avais pas pu développer suffisamment le sien. Et j’avais terminé le tournage avec une grande culpabilité vis-à-vis de lui, en me disant que son personnage était trop maltraité, et que je n’avais pas réussi à lui enseigner quelque chose. Je me suis demandé si mes textes ne pouvaient marcher qu’avec des professionnels, en pensant que si c’était le cas, ça ne servait à rien ; que si seuls les professionnels peuvent jouer mes textes alors je ne suis pas un bon écrivain. C’était le fond de mon angoisse : est-ce que les acteurs accepteraient mon texte ?

La question lors du casting était donc : est-ce que je saurai trouver une position éthique juste qui me permette de travailler avec des acteurs de quatorze, quinze ou seize ans – le plus vieux, Quentin Dolmaire, avait dix-neuf ans. J’ai fait des essais avec huit ou neuf cents jeunes. La plupart sont des acteurs naturalistes, ce qui ne peut fonctionner avec le texte. C’est effrayant de voir à quel point plus ils ont joué, plus ils ont appris à être naturels. Or, pour ce film, mon rejet du naturel comme idéologie était très vif. Le naturel norme les corps, les attitudes. Il appauvrit le champ du sentiment, des gestes. J’ai donc cherché des acteurs qui ne se ressemblent pas, qui ne font pas les mêmes gestes normés que les autres. Ce qu’efface le naturel, c’est l’embarras qu’on a à être avec soi-même, le fait que nous faillons à nous fabriquer nous-mêmes, que nous ne coïncidons jamais avec nous-mêmes – le but du film étant de montrer le trajet à faire pour coïncider avec soi-même. Et cette difficulté à être au monde, à ressembler à quelque chose, est particulièrement emphatisée par l’adolescence. Le casting a donc consisté à trouver des jeunes gens acceptant d’incarner des embarras différents. Je ne voulais pas des acteurs qui « incarnent leur génération ». Il faut que chacun parle pour soi-même.

D. : Est-ce qu’il n’y a pas, de ce point de vue, un écart entre photogénie masculine et photogénie féminine ? Comme s’il y avait deux manières de ne pas coïncider avec soi-même.

A.D. : Pour reprendre le recueil de textes publié par Dominique Païni, La différence des sexes est-elle visible ? : je pense que oui, mais surtout qu’elle n’est visible qu’au cinéma, pas au théâtre. Je crois que le cinéma filme les corps castrés, et qu’il est plus difficile pour un homme de transformer sa castration en photogénie. Il y a très longtemps, alors que je me trouvais devant des étudiants de conservatoire, j’avais essayé de formuler cette théorie, qu’ils n’avaient d’ailleurs pas très bien reçue : pour une femme, être le phallus, l’incarner, relève de la disposition naturelle : je n’ai pas le phallus, donc je l’incarne. Les choses sont moins faciles pour un homme. L’élégance qu’a un Cary Grant ou un John Wayne tient à ce savoir sur eux-mêmes : j’ai un pénis, mais je n’ai pas le phallus ; il faut savoir qu’on ne l’a pas et l’accepter, le présenter avec une certaine élégance. Transformer cela en photogénie est difficile.

D. : Comment travaillez-vous avec les acteurs ? Leur donnez-vous des indications précises ou préférez-vous leur laisser le champ libre en n’impulsant que des directions générales ?

A.D. : Moins ils sont libres, plus ils sont libres. Mais pour que ce credo fonctionne, il faut que les acteurs s’y accordent eux-mêmes, autrement cela ne relève que de la contrainte sévère, qui ne marche pas. Je suis donc précis : il faut qu’à tel moment, à telle réplique, il y ait tel geste. Et le texte ne doit pas bouger. Il n’y a jamais d’improvisation, pour les gestes comme pour le texte – puisque c’est la même chose. Ce qui est gracieux, c’est que pendant l’effort la tension du corps pour donner cette performance donne plus de vérité, surtout quand la caméra arrive à capter le plaisir de jouer face à toutes ces difficultés.

Puisque Mathieu [Amalric] l’a dit, je peux le redire : je suis assez bon pour inventer des gestes rigolos et intéressants à faire. Un bon geste, c’est comme une bonne punchline. Cela déploie beaucoup de sentiments. Par exemple, quand Esther dit « Je suis pas très jolie mais quand même j’ai un beau cul », et qu’elle se retourne en baissant les yeux vers son derrière. Ou quand Mathieu, à la fin, face à Kovalki, dans ce café a priori non fumeur, écrase sa cigarette dans son verre de whisky. Le geste est comme un balai qui vient créer un autre chemin de signification que celui du texte. Un mot qui m’est très utile et que j’ai appris de la peinture italienne, c’est contrapposto. Avec le geste, le corps entier est en tension, et on voit plus de vérité. Que ça ne soit pas réaliste, on s’en fout.

D. : Vous faisiez des répétitions ?

A.D. : Généralement, je n’en fais pas, mais comme ils étaient jeunes, nous avons un peu travaillé sur d’autres textes : Bird d’Eastwood, ou All the Real Girls de David Gordon Green, ou une scène d’engueulade de Comment je me suis disputé…

D. : Lors du tournage d’Un conte de Noël, votre scénario comptait, pour chaque scène, différentes versions, et vous ne choisissiez laquelle tourner qu’au dernier moment, pour toujours laisser ouvert le champ des possibles. Avez-vous continué avec ce procédé pour ce film ?

A.D. : Ça va être mes trois minutes américaines : mon producteur s’en plaignait, et la condition pour Trois souvenirs de ma jeunesse, c’était d’avoir une version terminée du scénario avant le tournage. Peut-être qu’aussi les jeunes acteurs auraient été noyés par ce système. Mais je le déplore, parce que la meilleure façon d’écrire, à mon goût, c’est de faire des varia.

D. : Pourquoi avoir choisi de travailler avec Irina Lubtchansky ?

A.D. : C’est le deuxième film que je fais en numérique, ce qui m’a procuré beaucoup de joie. Il n’empêche que mon prochain film sera, je pense, en 35mm. Cela m’intéresse de circuler entre la pellicule et le digital. Les Chants de Mandrin, sur lequel Irina avait fait l’image et qui était tourné en numérique, m’avait énormément plu. Elle a tellement travaillé, et avec tous les formats possibles, que pour elle il s’agit toujours du même objet, du même outil. Du coup j’étais prêt à faire ce saut dans le numérique avec elle. Cela avait déjà commencé avec mon film précédent, réalisé pour la télévision, La Forêt, sur lequel elle était déjà présente.

D. : On a le sentiment que l’image est ici plus chaude, la lumière plus vive que dans vos précédents films.

A.D. : Oui, le chromatisme est exacerbé, et la lumière assez chaude. C’est le digital qui permet ça.

D. : Et les plans tendent à se raccourcir de film en film…

A.D. : C’est drôle, parce que pendant la préparation de Trois souvenirs, je me suis trouvé obligé de restaurer mes trois premiers films. Et il y en a deux, La Vie des morts et La Sentinelle, dans lesquels la durée des plans est très marquée. J’étais alors en proie à ce problème : je ne savais pas ce qui m’autorisait à commencer un plan et à l’arrêter. C’est à partir de Comment je me suis disputé… que j’ai commencé à me défaire de ces théories un peu abstraites. Avec Rois et reine, qui est un film à très petit budget, tourné à l’arraché, on a été obligé de faire des plans plus courts, ce qui s’est retrouvé au montage avec un espace très diffracté. Philippe Garrel dit d’ailleurs qu’il s’agit d’un film cubiste. Il est en tout cas bien plus hystérique que Trois souvenirs de ma jeunesse.

Depuis, avec la monteuse, on compte toujours combien de coupes on a. Et on est très fier quand on a réussi à bien couper. Je commence toujours mes films de la même façon, avec des plans que je dessine dans le scénario, très précis quant au commencement et à la fin, avec le détail des effets de sens, etc. J’ai envie qu’on m’admire, donc j’essaye de faire un plan admirable, avec des travellings très savants, pour épater l’équipe. Mais une fois que j’ai fait mon master, je ne peux pas m’empêcher de le ruiner. Je vois des scintillements de sens – telle attitude, tel moment, un miroitement, une ambiguïté. Et je fais des petits bouts de plan, des choses que je rajoute. Au montage on dynamite le plan-séquence pour arriver à cette diffraction. C’est cela que, de plus en plus, j’essaye d’attraper : cette diffraction du temps, du sens et des sensations. Je me sens d’abord tenu à une virtuosité que je sacrifie ensuite pour arriver à cela.

D. : La musique est, tout au long du film, comme divisée entre une bande in et une bande off.

A.D. : J’aime beaucoup quand ça s’entrechoque dans la bande son, quand la musique de source vient ruiner le score, de même que j’aime quand un insert que j’ai improvisé vient ruiner un plan-séquence. Je pense à l’arrivée d’Esther à la soirée. Il y a une question musicale, et Paul regarde Esther, puis vient une réponse musicale. Ce moment à la Hermann me plaisait.

D. : Comment avez-vous fait le casting sonore du film, en particulier pour les moments de fête ?

A.D. : En évitant les tubes, d’abord. Ils sont trop snobs pour ça. J’ai choisi quelques morceaux personnels, comme la chanson de Paul Weller, le guitariste des Jam. C’est mon héro absolu. Par chance, j’ai aussi travaillé avec quelqu’un de formidable, Frédéric Junqua, pour définir qui était ce groupe de jeunes gens. Ils sont Belges, et non Parisiens. Dans la vie, j’écoute plutôt de sons américains, mais eux écoutent une musique venue de Grande-Bretagne, un croisement de la culture noire et de l’influence anglaise. Seulement, au cours des dix dernières années s’est accomplie une certaine révolution durant laquelle les droits – pour la musique, mais aussi les monuments – ont explosé en termes de prix. Les compagnies sont impitoyables, et cela restreint beaucoup la liberté.

D. : Pourquoi avoir choisi le Tadjikistan et la Biélorussie comme lieux d’exil ? Cela jure assez avec l’imaginaire exotique du cinéma contemporain, qui voyage plutôt en Asie ou vers des confins plus lointains.

A.D. : C’est ce que j’appelle la « chanson russe » du film. Il y a deux mouvements dans le travail. D’abord l’acte de violence fait au spectateur : ne pas lui présenter un roman, mais trois fragments. Ensuite, la séduction, qui passe par le rattachement des parties, et c’est la fonction de la « chanson russe », de tout lier en un seul film. Cette « chanson » tient au fait que Paul est toujours renvoyé vers l’ex-URSS. D’abord lorsque l’amante de sa grand-mère lui donne une leçon de russe et lui raconte sa vie, avec cette phrase « toujours les hommes doivent et les femmes s’enfuient ». C’est là qu’il découvre l’existence de lointains proches. Puis il va en Biélorussie à l’occasion d’un voyage scolaire. Et enfin, alors qu’il pensait partir faire de l’anthropologie au Bénin, il finit par aller, fatalement, dans un pays de l’ex-Union soviétique. Une bonne partie du film tourne autour de ce moment de 1989. Quand Paul assiste à la chute du Mur devant la télévision, il dit « Je regarde la fin de mon enfance. » L’effondrement est ambigu, pas simplement positif.

Pour l’anecdote, le tournage au Tadjikistan a été assez difficile. J’avais écrit le scénario sans même savoir où placer le pays sur une carte. On s’est rendu compte après qu’il n’y avait pas d’avion pour y aller. On a donc d’abord envoyé des gens repérer des paysages dans d’autres anciens pays soviétiques, pour lesquels il y a des vols directs, mais finalement c’était au Tadjikistan qu’on pouvait trouver le meilleur matériel visuel. Le tournage a été très compliqué. On était obligé d’amener le matériel technique, puisqu’il était impossible d’en trouver là-bas, et on a dû tourner presque sans lumière ni électricité.

D. : Pourquoi revenir sur ce monde bipolaire ? Déjà dans La Sentinelle, la fracture du monde répondait à une fracture psychologique.

A.D. : Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un film d’époque. Mais je vais vous répondre avec la seule scène que j’ai coupée dans le film. Elle montrait Ivan, le frère, allant retrouver un camarade d’origine nord-africaine qui sortait de prison. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai supprimé la scène : comme il y en avait déjà une avec un maghrébin dealer, les spectateurs auraient pu mal le recevoir, mal percevoir aussi la ségrégation qui frappe ces gens à Roubaix, le fait que leur destin est plus bousculé que celui des populations blanches. Bref, ce personnage, appelé Slimane, racontait cela à Ivan : « Tu vois, quand on était gosses on avait fait ce voyage en Hollande pour fumer du shit, et ça avait été une grande aventure ; maintenant je sors de prison et si je veux je peux avoir une voiture dans les dix minutes. Le monde est devenu plus petit. » Le fait de vieillir rétrécit le monde. C’est ce que disent les vers de Baudelaire que j’avais utilisé dans La Vie des morts : « Pour l’enfant amoureux de cartes et d’estampes / L’univers est égal à son vaste appétit. / Ah ! Que le monde est grand à la clarté des lampes ! / Aux yeux du souvenir que le monde est petit ! » Ce que je voulais, c’était raconter ce changement de dimensions du territoire européen.

D. : Pourquoi avoir fait de Paul un anthropologue ? Après le philosophe de Comment je me suis disputé… et le psychanalyste de Jimmy P., c’est le troisième avatar des sciences humaines dans votre cinéma.

A.D. : Parce que c’est un métier rigolo ! Mais c’est sûrement aussi un reliquat du Devereux de Jimmy P., qui était anthropologue en plus d’être psychanalyste. Au moment de Comment je me suis disputé…, je ne savais pas ce qu’était un philosophe. Je cherchais donc à rencontrer des philosophes pour leur demander ce qu’ils faisaient de leur journée. La chose me paraissait aussi mystérieuse et spectaculaire que le paléontologue reconstruisant des squelettes de dinosaures dans Bringing up Baby. Et en même temps, mon travail implique un certain réalisme, donc je tiens à rencontrer des gens du métier, pour que les livres, les gestes soient exacts.

D. : Le traitement des lettres est frappant, par rapport à vos films précédents : plus fragmentées, multiples plutôt qu’uniques, et avec un réel décor plutôt qu’un fond monochrome. Pourquoi ce changement dans le mode épistolaire ?

A.D. : C’est vrai que les lettres antérieures étaient filmées sur un fond monochrome, qu’on retrouve, en bleu, quand Mathieu écrit sa lettre à Kovalki le fond d’un Lied de Stravinsky, avec un début en plan large et un mouvement d’approche. Autrement, on a cherché à donner une identité visuelle marquée à chaque lettre.

D. : Comment avez-vous élaboré cette lettre finale ?

A.D. : Il n’y a pas eu d’improvisation, ni pour la lettre ni pour la scène avec Kovalki. On a répété cette dernière auparavant. Je dis qu’on ne répète jamais, mais ce n’est pas tout à fait vrai. Cette scène était problématique dès l’avance sur recettes, puisqu’on savait qu’on terminerait avec deux scènes très longues (deux pages de lettre, cinq pages pour l’engueulade) mais sans trop savoir comment on les tournerait. J’avais besoin d’entendre le texte, donc je l’ai joué. Mais comme je ne sais pas apprendre un texte, j’ai improvisé. Mathieu prenait des notes, puis on a fait des ajustements. Mathieu apprécie beaucoup le côté circassien de la chose : travailler des textes très complexes, les connaître au cordeau. Et cette lettre est très compliquée, elle fonctionne comme une spirale, avec Paul revenant sans cesse sur sa pensée. Pour l’avance sur recettes, j’ai dû truquer un peu le dossier, dire par exemple que lors de telle phrase, on voit marcher Paul au jardin du Luxembourg. On a tourné quelques plans lors desquels il ouvrait les lettres de Kovalki, puis Mathieu est parti sur sa propre lettre. Et ce qu’il faisait était bouleversant. Il y a cette réplique incroyable dans laquelle tient, à mon sens, tout le film : « Bon an, mal an, avoir été bien pour elle ». Tout est là.

D. : « Ce qui abolit le théâtre c’est quand on voit l’histoire d’un acteur », disiez-vous dans un entretien de 2010. Et face à ce film, on a parfois le sentiment que s’y déploie l’histoire de l’acteur Amalric, plus fortement que dans les films antérieurs – peut-être aussi en raison de la diffraction de son jeu dans celui de Quentin Dolmaire.

A.D. : Oui, Mathieu revient de manière très mélancolique sur ce moment où il n’était pas encore acteur, puisqu’il n’a commencé qu’avec Comment je me suis disputé… Et il apparaît dans une vraie nudité. Je ne m’attendais pas à ce qu’il m’offre quelque chose de si intime. La solitude de Paul, à la fin, a quelque chose d’effrayant. Le narrateur dit qu’il est heureux, mais on voit qu’il a payé cher ce bonheur. Une anecdote résumerait cela. À la fin du tournage au Tadjikistan, Dinara Droukarova (qui jouait la petite fille dans Bouge pas, meurs, ressuscite) trouvait que Mathieu ne l’étreignait pas avec assez de passion. Pour la rassurer, il lui a répondu : « Ne sois pas jalouse. Si tu savais comme le mec est seul ! Sa vie est tellement austère… »

D. : Le film est comme feuilleté en différentes strates : le récit premier d’anamnèse, les lettres, mais aussi le dispositif plus discret du conte. Pourquoi avoir choisi une voix off à la troisième personne, alors qu’on aurait pu attendre la première personne ? Et ce ton doux calme, qui fait penser à un conte pour enfant ?

A.D. : Quand j’écris, j’ai parfois des bouts de dialogues, parfois des récits écrits à l’imparfait ou au présent, que j’envoie à Julie Peyr. C’est ce matériel qu’on adapte, Julie et moi. On le transforme en scène, peu à peu. Il y a des moments où, dans ce processus d’adaptation, le narrateur tombe ; d’autres où il reste. J’aime bien les narrateurs, et ça m’énerve quand les spectateurs les refusent. C’est une des raisons pour lesquelles j’adore tellement The Age of Innocence, où la voix off est incroyablement disserte. Mais la voix off n’apparaît qu’à partir de la moitié du film, quand elle dit « Paul regardait Esther danser ». Cela me permettait d’instaurer ce narrateur dont je me resservirai à la fin du film.

J’aime ce procédé car il me met dans la situation d’un réalisateur de film muet. Surtout que cette voix, c’est la mienne, et que l’utiliser ainsi introduit un autre rapport à l’imagination, à l’invention des images.

D. : La maison de la famille Dédalus est un décor réellement écrasant, surdimensionné et très inquiétant, avec ces murs sombres et un peu vétustes. On se croirait dans Malpertuis. Que cherchiez-vous dans cet espace ?

A.D. : Les fonds sombres permettent déjà d’avoir des visages plus lumineux. Pour ce qui touche à la première partie, que j’appelais la partie « Bill Douglas », en référence à My Childhood, je tenais en outre à ce que la scène de l’escalier soit très expressionniste – d’où ce côté Malpertuis, oui. Ensuite, notre obsession, avec le décorateur, était de ne pas être dans un décor semblable à celui du Conte de Noël, puisqu’il ne s’agit pas de la même classe sociale. D’où le côté inhabité de cette maison. Dans Un Conte de Noël, on sentait la richesse un peu décatie de cette famille. La maison avait un côté château. Ici on a cherché quelque chose de plus petit, et dans des quartiers plus pauvres de Roubaix. Les maisons du nord sont construites sur le même modèle : la pièce plutôt bleutée qui donne sur la rue ; la pièce sans lumière au centre ; et la pièce plus chaude qui donne sur le jardin. On sent que le père n’a jamais eu les moyens de faire les travaux, et que le lieu n’a pas été rafraîchi.

D. : Il y a une dimension de votre cinéma souvent passée sous silence, c’est son aspect « social », la différence des classes qui le traverse. Et dans Trois souvenirs, vous insistez constamment sur l’état nécessiteux du héros, sur sa bohème miséreuse à Paris, la légère indigence de sa famille à Roubaix, la pauvreté des cités… l’enjeu social est présent sans être explicité, chose d’autant plus intéressante dans le paysage français où cette dimension est inversement très appuyée, avec toutes les parlures socialisées à l’extrême, les corps stigmatisés, etc. Chez vous, la pauvreté est pointée, mais elle ne travaille pas directement le corps et la parole, du moins pas de la façon naturaliste.

A.D. : Je vous répondrai par deux citations. Tout d’abord, j’ai choisi les Mods pour la bande son. Les héros écoutent les Mods, les Jam, les Special, mais pas les Who, qui ne sont pas de leur génération. Mais dans la culture pop, les Mods, c’est snob. Et cela définit d’une certaine façon les personnages : ils veulent vivre dignement dans ces conditions indignes. D’où leur snobisme.

Pour ce qui touche au paysage français et à ceux que Hitchcock appelait méchamment « nos amis réalistes » : je pense à Serge Daney qui, décrivant sa cinéphilie, disait qu’on l’apprend très vite, dans la cour de récréation, quand on refuse la société pour embrasser le monde. Pareil pour mes personnages, qui existent parce qu’ils refusent la société.

Peut-être une troisième citation, qui vient du livre d’entretien de Truffaut avec Anne Gillain, magnifique livre de cinéma au demeurant. Truffaut déclarait, en parlant de Domicile conjugal, que retrouver Doinel était un vrai cauchemar pour un scénariste, puisqu’il refuse la société et que beaucoup de possibles narratifs sont dès lors exclus. On ne peut pas montrer Doinel au café avec des camarades, parce qu’il ne va pas au café. D’ailleurs, il n’a pas de camarade. Au travail ? Doinel n’a pas de travail. En voiture ? Doinel ne conduit pas.

D. : Est-ce que l’exigence d’une belle langue, d’un style verbal vient de là, de ce refus d’une socialisation laissant la vie sans latitude ? Dolmaire a une diction parfois très proche de la déclamation. Comment écrivez-vous, et comment travaillez-vous à l’oralisation du texte ?

A.D. : Ce rapport au théâtre m’est toujours renvoyé, mais je ne le sens pas du tout comme ça. Pour moi, choisir le cinéma, c’est aller contre le théâtre. L’opposé du naturalisme n’est pas forcément le théâtral. Je cherche des mots un peu plus grands que mes personnages, de sorte que les acteurs trébuchent sur eux. Ce que je ne fais plus depuis un moment c’est écrire un peu de small talks pour remplir et donner une odeur de quotidien. Je ne veux que des mots qui ont un réel poids. Il faut que chaque mot soit un événement dans la vie des personnages. Je ne veux filmer les mots que lorsqu’ils se transforment en action.

D. : J’ai retrouvé une citation de Philip Roth, extraite de La Contrevie, que vous m’aviez envoyée il y a longtemps, en disant qu’il existe différentes manières au cinéma de faire chanter le doute sur soi. Le roman les attribue à Nathan Zuckerman : « Tout ce que je puis t’affirmer, avec certitude, c’est que je n’ai, pour ma part, pas de moi, et que je ne veux pas ou que je ne peux pas m’infliger à moi-même la plaisanterie d’un moi. Ce dont je dispose au contraire, c’est d’une variété d’incarnations auxquelles je puis m’adonner, et pas seulement de moi-même : une troupe d’acteurs que j’ai intériorisée, une compagnie permanente d’acteurs que je peux convoquer chaque fois qu’il me faut un moi, un stock à jamais changeant de pièces et de rôles qui constituent mon répertoire. Mais je n’ai sûrement pas de moi indépendant de mon effort artistique pour en usurper un. Et je n’en voudrais pas non plus. Je suis un théâtre, et je ne suis rien d’autre qu’un théâtre. » Le théâtre revient à travers cet éclatement du moi dans ses rôles, à travers, dirait Cavell, l’écart entre dire et vouloir dire.

A.D. : Je crois que je pensais à La Règle du Jeu de Renoir, sur lequel je reviens tout le temps. Les personnages n’y sont que le travail nécessaire pour occuper imparfaitement la condition qui leur impartit d’être (ou devenir) humain. On voit leur effort pour ressembler à quelque chose. Au théâtre, au contraire, on voit des êtres humains. Ce qui m’intéresse, moi, c’est le trajet vers cela : le sentiment de doute, le scepticisme des personnages. Dedalus n’est pas comme Vuillard. Il se laisse inventer par les autres. Il dit : « J’avais un ami que j’aimais. Il s’appelait Marc Zylberberg ». Et au sujet d’Esther : « Sans elle : rien du tout ». C’est Esther qui le fait être ce qu’il est. Il a cette puissance romanesque d’être amoureux des gens qui l’entourent. Il les admire, les met en valeur. C’est lui qui se demande « J’aurai été l’homme qui a été aimé par Esther. Ai-je su l’aimer ? Je suis le produit de cela. » Cette modestie à exister me touche infiniment, chez Paul. Il met devant lui son cousin Bob, qu’il trouve tellement fantasque ; cette amitié amoureuse qu’il avait pour Zylberberg ; l’amitié plus virile qu’il a pour Kovalki. Il ne se définit pas par lui-même. C’est le contraire du cow-boy solitaire. Dans Comment je me suis disputé…, le narrateur disait : « Paul ne cesse de penser à ses amis. Et quand il y pense il l’orthographie panser ». Il les protège. Ce sentiment de ne pas avoir de moi est exacerbé dans ce film. Pour moi, il passe avant tout le reste. Cavell décrit cela magnifiquement dans Le Déni de savoir.

Les images proviennent toutes de films d'Arnaud Desplechin : Trois Souvenirs de ma jeunesse (2015) / Trois souvenirs et Comment je me suis disputé…(ma vie sexuelle) (1996) / Trois souvenirs et Un Conte de Noël (2008) / Un Conte de Noël et Trois Souvenirs / Trois Souvenirs.