Arnaud Desplechin (2017)

Autour des Deux Anglaises et le Continent

En février 2016, Arnaud Desplechin travaillait à l’écriture de Fantômes d’Ismaël, qui sera présenté au prochain festival de Cannes. Nous avions alors cherché à faire le point avec lui sur les liens entre sa cinéphilie et sa manière de faire des films. Admirateur revendiqué de François Truffaut, Ingmar Bergman et Martin Scorsese, Arnaud Desplechin a accepté de partir de l’exemple des Deux Anglaises et le Continent (François Truffaut, 1971). De là, le cinéaste a ouvert plusieurs lucarnes sur son rapport aux archives, aux coups d’éclat des personnages féminins à l’intérieur des films ou encore sur les punchlines.

Cet échange en forme de grande boucle, depuis la jeunesse du cinéaste jusqu’à son actualité, s’achève autour de Père. La pièce est une adaptation du texte d’August Strindberg qu’Arnaud Desplechin a montée avec la troupe de la Comédie Française à l’automne 2015. Une même vague emporte chez Desplechin la connaissance méticuleuse des cinéastes admirés, le rapport aux mots et à la vitesse du récit, le désir de donner aux acteurs et aux personnages la grandeur qu’ils offrent au film ou à la pièce. Cette vague, c’est peut-être le souci de comprendre l’espace du jeu (filmique ou dramatique) comme site possible d’une refonte du réel[11][11] Voir également “Coïncidences“, un entretien réalisé par Elise Domenach et Gabriel Bortzmeyer à l’occasion de la sortie de Trois souvenirs de ma jeunesse..

Débordements : Comment avez-vous découvert les Deux Anglaises et le Continent ?

Arnaud Desplechin : Je l’ai vu assez vite en salle, quand je suis arrivé à Paris. Je suis resté distant et, comme pour beaucoup de films qui constituent ma cinéphilie active, c’est en le revoyant plus tard que je m’y suis attaché, lors d’un passage à la télévision, quand j’avais 28 ans. C’est à partir de là que j’ai commencé à le travailler. Je connaissais un peu le commentaire qui l’entourait, mais c’est vraiment à partir de ce passage à la télévision que je l’ai revu souvent et qu’il a commencé à m’aider dans mon travail.

D. : Votre cinéphilie et votre apprentissage des films ont-ils été seulement nourris par des visionnages répétés et affectifs ou bien, aussi, par un intérêt pour les méthodes des cinéastes ?

A.D. : Plus tard, j’ai été aux archives pour voir les manuscrits des films de Truffaut et comparer les différentes versions. Je me souviens avoir demandé au producteur, après Comment je me suis disputé, les budgets des films au Carrosse[22][22] « Les Films du Carrosse » est la société de production créée par François Truffaut en 1957.. Nous avons pu savoir combien de semaines ils tournaient, comment les films se fabriquaient. Un livre en particulier a été pour moi un véritable viatique : les entretiens réunis par Anne Gillain, chez Flammarion [Le cinéma selon François Truffaut]. La méthode Truffaut s’y trouve très explicitée. C’est peut-être aussi qu’il y a deux moments dans ma cinéphilie : avant que, moi-même, je n’aie des gestes de cinéaste et de technicien, et après. Je n’ai pas eu du tout le même abord. On dit souvent qu’Hitchcock est un cinéaste pour les cinéastes… Il y a toute une part des Deux Anglaises, son côté flamboyant, qui ne me serait peut-être pas apparu si moi-même je n’avais pas commencé à fabriquer des films. Ma perspective est devenue très différente, sur la direction d’acteurs notamment. Tout à coup, j’arrivais à m’identifier aux gestes que les personnages faisaient, mais aussi à l’anecdote fameuse de la petite fenêtre que Truffaut a faite construire[33][33] Durant le tournage des Deux Anglaises et le Continent, Truffaut a fait percer une lucarne dans la maison qu’habitait Claude Roc, le personnage interprété par Jean-Pierre Léaud. Depuis cette petite fenêtre, Claude observe la maison des deux sœurs Brown et de leur mère., le fait qu’il soit si content de cette astuce, l’effet de montage sur la corde coupée au début, le désir de Truffaut de filmer des scènes d’action… Ce sont des tas de gestes, d’attitudes, de positionnements de cinéaste, que je n’ai commencé à voir qu’en pratiquant moi-même.

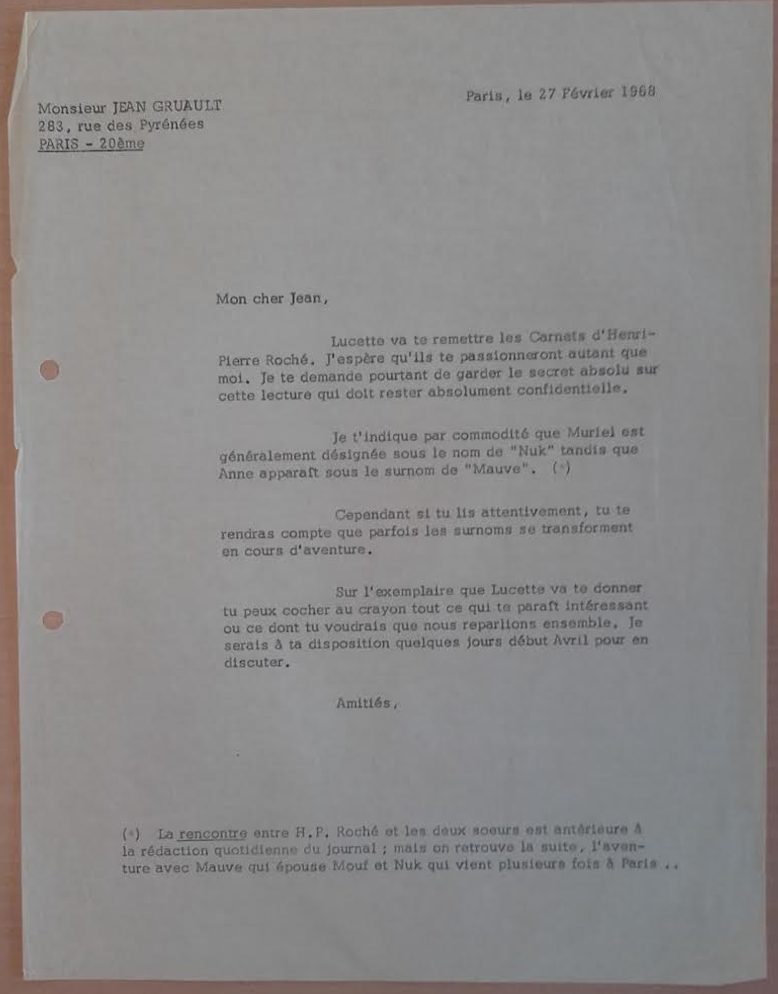

D. : Lors de la séquence où Anne remet à Claude la lettre de Muriel, à la barrière, Jean Gruault[44][44] Jean Gruault, collaborateur de François Truffaut pour Jules et Jim et L’Enfant Sauvage, a travaillé sur le scénario des Deux Anglaises et le Continent à partir du roman et des journaux inédits de Henri-Pierre Roché, auteur du roman du même nom. La lecture des archives du fonds Truffaut révèle que ce travail a commencé dès 1968, et qu’il a constitué une esquisse pour le scénario de L’Histoire d’Adèle H. s’enthousiasme pour cette disposition et dit – « ça, c’est toute la Cinémathèque ».

A.D. : Je n’arrive pas à voir la cinéphilie de Gruault dans cette séquence, mais cela me rappelle lorsqu’Esther Kahn, dans le bus, après la pièce, juge que la comédienne était très bonne dans la scène à la barrière. Ses frères répondent : « la scène à la barrière ? Quelle barrière ? » C’est une citation des Deux Anglaises.

D. : Dans la première mouture du scénario, Gruault avait largement donné les voix-off à Jean-Pierre Léaud. Truffaut avait accepté la quasi-totalité de cette organisation. C’est après le début du tournage, puis lors du remontage du film, que Truffaut s’est approprié la plupart de ces voix. On peut lire ce processus dans la perspective d’un devenir-acteur de Truffaut, avec un désir d’entrer dans le film en off.

A.D. : Pour moi, ça s’est souvent passé de la sorte, sous influence truffaldienne. Sous l’influence de Scorsese, aussi. Je pense à une scène au Tadjikistan, dans les Trois Souvenirs, il y a une voix-off : « Paul lui envoya mille francs… ». J’avais écrit simplement une voix-off, sans scène, j’avais juste mentionné : « Nous verrons Paul au Tadjikistan ». Le fait de pouvoir tourner avec une voix-off permettait d’avoir comme de la musique par-dessus, et d’improviser des scènes que je ne sais pas écrire. Cela me donne une liberté et ramène mon geste, pendant le tournage, à un geste de cinéaste du muet : le récit est pris en charge par des cartons, par le narrateur, qui sait – je ne fais plus attention à ça et cela libère quelque chose de très fort pour moi.

Après, il y a d’autres enjeux. Par exemple, sur Comment je me suis disputé, avant qu’il n’y ait ce narrateur monstrueux, ce Jiminy Cricket qui vienne occuper tout le film, c’est parti d’une scène, quand Paul quitte Esther au Rostand, en face du Jardin du Luxembourg. Je n’arrivais pas à écrire les dialogues de rupture, je les trouvais triviaux, brutaux, petits, mesquins, je n’y voyais aucune grandeur. Donc quand j’écrivais « Paul quitte Esther, Esther lui dit que ça va aller, ils décident de ne plus se revoir », après, j’ai pu écrire d’autres dialogues que j’ai perdus depuis mais qui étaient formidables. Elle lui dit « Tu veux un café ? – Non, je ne veux pas de café. – Tu veux un Vittel ? – Non, pas de Vittel. – Tu veux rien, c’est hyper chiant. » Puis elle dit qu’elle a chaud, se touche les joues : j’ai écrit cette scène par des petits fragments d’action, qui me ramenaient à la liberté du cinéma muet.

Au final, c’était un texte très compact. J’avais fait une lecture avec l’ingénieur du son, qui m’avait dit qu’il était prudent d’avoir un guide pour les scènes de voix-off, pour les lire dans le casque pendant le tournage afin d’avoir une idée du minutage. J’ai enregistré cette voix-off avant le début du tournage, avec l’idée très ferme de demander à une vedette de jouer le rôle du narrateur, plus tard. J’ai fait des essais avec quatre ou cinq acteurs différents, qui ne comprenaient pas ce que je voulais et étaient vexés de n’être que le narrateur du film, sans y tenir d’autre rôle. Rien à faire – quand ils le lisaient, il y avait deux problèmes. D’une part, on ne comprenait pas le texte, alors qu’avec moi on le comprenait, même si je n’étais pas bon acteur. D’autre part, j’allais plus vite, je cherchais une rapidité de récit. J’ai une voix qui n’est pas timbrée, je n’ai jamais mué, je n’ai pas voulu, ma voix est dans la tête, elle est en haut, pour éviter, à l’âge de l’adolescence, ce problème de la mue. Cela fait une voix légère, qui ne prend rien sur le jeu des acteurs. Ma voix arrive à s’effacer devant les actions qui se produisent. Par défaut, je suis devenu acteur sur Comment je me suis disputé. Plus tard, j’ai utilisé ma voix sur d’autres films, et j’en ai été content, je crois que je me suis amélioré.

J’ai eu, une fois, une expérience curieuse sur Esther Kahn. Il y avait un narrateur assez important. C’était une adaptation, j’utilisais beaucoup de fragments du texte de la nouvelle de Symons et j’avais demandé à Ramin Gray, un metteur en scène de théâtre qui n’était pas acteur, d’enregistrer la voix-off. Pour la version française, j’avais demandé à Denis Podalydès, qui était déjà metteur en scène, de faire le narrateur. Je demandais à des metteurs en scène de jouer ce rôle de narrateur, parce que c’est ce que me semble être un narrateur, un metteur en scène plutôt qu’un acteur.

D. : Sur la rapidité, dont vous disiez qu’elle caractérisait votre voix-off, il y a une sorte d’efficacité presque proverbiale que vos films partagent avec ceux de Truffaut et Gruault adaptés des textes de Roché. Vous arrive-t-il, pendant l’écriture, de produire des phrases qui vous plaisent mais que vous n’arrivez pas à placer, et qui circulent d’année en année, de film en film ?

A.D. : Je travaille film par film. Il y a plusieurs traits dans mon travail d’écriture de scénario, l’un étant que je n’aime pas et que je ne sais pas écrire de conducteur pour ensuite adapter les scènes. J’ai toujours pensé que c’était une faiblesse et que les scènes s’en trouvaient moins fortes. « Il arrive au café, il rompt » puis, adapté : « excuse-moi, je suis en retard. Il fallait que je t’annonce quelque chose, je vais te quitter… ». Ça produit un dialogue et des scènes qui me semblent effroyablement banals. J’écris des textes plus abstraits, comme des récits ou des fragments de roman. Parfois du dialogue jaillit, parfois je me dis que cela ira plus vite sans en rajouter. Après, dans l’écriture de ces fragments, je fonctionne davantage par punchlines. Pour le comédien, ça a l’avantage de bien se jouer. En une phrase, on arrive à condenser beaucoup de choses. La phrase la plus fameuse étant « amour, amour, les chiens sont lâchés ». Quand vous dites ça, tout est dit, c’est une punchline dont vous vous souvenez toute votre vie. Quand une telle phrase arrive, je ne vois pas l’intérêt de l’adapter dans un dialogue, je préfère lui garder sa brutalité de narration. Ça m’est venu aussi de Bergman. La légende dit qu’il ne fait pas un cinéma de voix-off. Très souvent, il y a des narrateurs. Ils ne commencent pas ses films, ils interviennent en cours de route pour accélérer le récit. Dans Persona, un narrateur intervient à la fin du premier tiers, quand elle quitte l’hôpital pour aller à la campagne. Tout d’un coup, tout est dit. Dans Une Passion, il y a deux narrateurs, un au début et un autre, au milieu, qui dit : « Finalement il ne sort plus avec Bibi Andersson, le voilà marié avec Liv Ullman. Cela fait un an et demi qu’ils sont ensemble. » On se dit « Oh, putain ! L’ellipse va super vite ! ». La rapidité du récit chez Bergman est quelque chose qui m’a beaucoup influencé.

D. : En tête de proue du film, comme un slogan, on trouve souvent l’idée selon laquelle Truffaut a voulu faire non pas un film sur l’amour physique mais un film physique sur l’amour.

A.D. : Une anecdote fameuse, rapportée par Yann Dedet, veut qu’au remontage du film, dans la deuxième version, Truffaut n’a jamais vu les scènes où les personnages couchent ensemble. Il se cachait les yeux, il ne voulait pas voir ça. Pourtant ça n’était pas un homme chaste dans la vie, mais, comme cinéaste, il était pudique. C’est une chose à laquelle je m’identifie assez fortement – pas comme spectateur, puisque j’aime beaucoup voir des gens coucher ensemble… Non, pas beaucoup, un peu. La question de la nudité, féminine particulièrement, m’intéresse beaucoup. C’est toujours un peu compliqué pour moi, parce qu’on fonce dans les clichés. Comment faire pour représenter ça sans dire de lieu commun ? Cela me semble assez difficile, le fait que, dans le film de Truffaut, il y ait à la fois cette retenue et cette passion physique : ça vomit, ça morve, ça pleure, ça crache, ça couche, ça saigne, ça sort par tous les orifices.

D. : Ces séquences sont d’ailleurs largement absentes des romans de Roché, elles ont été pensées par Truffaut plus que par Gruault encore.

A.D. : Il existe aussi un trait polémique qui m’a marqué autour des Deux Anglaises, c’est la différence de perception du film entre les différentes générations. Quand j’entendais Agnès Guillemot ou Jean Douchet me parler des Deux Anglaises, il était évident pour eux que le film ne fonctionnait pas, c’était logique que ce soit une catastrophe. Je leur répondais que c’était surprenant, que c’était le plus beau de Truffaut, mais eux me répondaient : « Jean-Pierre Léaud avec deux femmes en même temps, ça n’est pas possible ». Truffaut parle du « charme américain » de la performance à propos du jeu de Léaud dans les Deux Anglaises. Pourtant, cette performance a été rejetée par les gens de sa génération. Jean-Pierre Léaud, c’était pour eux un ludion qui ne pouvait être cet homme partagé entre deux femmes. Il aurait fallu un Belmondo. Pour ma génération, il y avait une évidence dans la performance de Léaud alors que celles de Belmondo me semblent éminemment contestables. J’aime beaucoup La Sirène du Mississippi et sa performance, mais si je regarde globalement le travail de Belmondo, il y a quelque chose qui ne me passionne pas. Je voyais donc cette différence d’approche, où les gens qui ont été les contemporains du film ont mécompris le projet truffaldien. Le temps ayant déposé les choses, tout passe, évidemment.

D. : Truffaut disait vouloir faire de chacune des apparitions de Muriel des « coups de théâtre », pour que Muriel puisse disparaître et réapparaître comme un revenant. On retrouve cette structure à la fin de Comment je me suis disputé, lorsque le film d’Esther prend le dessus sur celui de Paul, et qu’on se rend compte que son histoire à elle s’était construite presque en coulisses pour éclore seulement à cet instant, et s’accaparer toute la fin du film. Comment pensez-vous la possibilité de masquer certaines facettes du film, ou certains personnages, pour décupler ensuite l’effet de leur apparition ?

A.D. : Plusieurs choses. D’abord, cela me plaît car les coups de théâtre sont forcément surprenants. Et puis j’aime bien ce qui vient chahuter les codes traditionnels de récit – à cet égard, Casino est exemplaire. De plus, je trouve une beauté spécifique à Comment je me suis disputé, qui est peut-être sa morale : c’est un personnage féminin qui vient faire un coup de force sur un récit qui est le portrait d’un personnage masculin. Qu’un personnage féminin vienne envahir le film et devienne le film est davantage qu’un procédé, c’est un engagement beaucoup plus profond qui m’est arrivé par deux fois, puisque c’est aussi le cas dans les Trois Souvenirs. Louise Roy-Lecollinet devient le film, elle chasse Paul. Il y a un mystère qui est proche du mystère de l’amour dans cet échange, dans le fait qu’on ne sait plus qui est qui. Esther est devenue la définition de Paul. On raconte l’histoire d’Esther, on raconte l’histoire de Paul. Moi je l’expliquerais comme un coup de force du personnage féminin, qui vient prendre le pouvoir sur le film.

D. : On trouve aussi cela dans Esther Kahn, où le personnage s’arrache à sa tribu pour naître sur scène à la fin du film. Le lien entre ce film et Les Deux Anglaises se trouve également dans une souffrance crue du corps, lorsqu’Esther mâche du verre pour se rendre inapte physiquement à monter sur scène – même si le problème n’est pas celui de l’amour, dans Esther Kahn.

A.D. : Le problème d’Esther est de s’assurer qu’elle a une existence ; en se blessant, elle se prouve à elle-même qu’elle ressent quelque chose et qu’elle existe. Ce serait ça, la question d’Esther.

D. : Pour revenir à un aspect fondamental des Deux Anglaises, il me semble qu’un lien très fort existe entre ce film et votre travail, qui est celui du cinéma épistolaire, et de l’agencement de la lecture et de l’écriture à l’écran. On trouve ces scènes de Comment je me suis disputé aux Trois Souvenirs, ainsi que dans Jimmy P.

A.D. : Oui, la lettre de Madeleine ainsi que celle de la jeune épouse de Jimmy.

D. : Une fois qu’elle est décédée, c’est une lettre d’outre-tombe. À l’écriture et pendant le tournage, comment envisagez-vous de montrer l’intensité des actes de lecture et d’écriture, qui ne réside pas seulement dans la gravité des événements lus ou contés à l’écrit ?

A.D. : Ce sont des scènes qui font peur, même si je n’ai pas peur quand j’écris, parce que la correspondance est pour moi un mode naturel de communication. Les relations épistolaires sont une partie de ma vie, sur papier comme par email. C’est une partie pleine de ma vie que j’utilise dans mes récits, qui permet parfois de trouver ces punchlines, qui sont entre la narration, l’expression du sentiment, et l’action. Cela me fascine, car lorsqu’ils écrivent, les gens ont le temps de penser à ce qu’ils disent et distillent un peu plus leur parole, les mots ont donc plus de poids que dans un dialogue.

Dans Trois Souvenirs, il y a beaucoup de lettres. C’est très angoissant car il faut trouver des variantes – c’est là que Le Temps de l’innocence ou Les Deux Anglaises sont de grandes aides, pour essayer de varier et de ne pas ennuyer le spectateur. Pourtant, il existe un mystère propre à l’acteur ou l’actrice qui se retrouve face à la caméra pour parler d’amour, principalement. Il y a quelque chose qui me fascine dans cette solitude de l’acteur à ce moment-là. Ce sont des moments d’extrême dénuement et d’extrême pouvoir du jeu de l’acteur, comme une sorte de paradigme. Je pense au tournage de la lettre du père dans Rois et Reine. Maurice Garrel voulait faire le film pour cette seule lettre. Tout d’un coup, il prend la parole, il revient d’entre les morts, sa voix résonne, diminue, emplit, terrifie, et c’est une scène d’action pleine. La mise en scène des lettres est à chaque fois un défi.

D. : On trouve plusieurs séquences de lettres dans Les Deux Anglaises. Pour les lettres de Muriel à Claude notamment : une surimpression avec le visage grand ouvert et un paysage de campagne filmé depuis un train, l’écriture hachée d’hésitations, mais aussi la relecture de la lettre terminée de Muriel à Claude. Dans Trois Souvenirs, on voit de nombreuses scènes de cette nature – une notamment où Paul est assis à sa table.

A.D. : A part dans un plan, je n’ai pas accordé à Paul le droit de lire de lettre face à la caméra. Au début, c’était un privilège que je voulais réserver exclusivement à Esther. J’ai dérogé à mon principe car c’était mieux dans le récit que la lecture se termine par cette adresse. Pour autant, c’était un privilège d’Esther et de Paul âgés. La lettre lue par Mathieu Amalric était presque improvisée : j’avais un décor dont j’étais très content, j’avais fait peindre une grande toile avec des fils d’or, dans les tons bleus, dans un studio, avec un tabouret. J’avais organisé un mouvement de grue très doux sur Paul, Mathieu savait le texte au cordeau. Ce texte était très long, même si je l’ai un peu raccourci au montage, mais il le maîtrisait parfaitement. J’avais des plans muets de lui ouvrant ses caisses, ressortant les lettres, regardant les photographies, sa correspondance avec Esther, ses propres brouillons de lettres. On était parti pour tourner ça. On a commencé à tourner un travelling qui passait derrière lui, au-dessus des rouleaux de photographies, des documents et des lettres. La caméra arrive sur Paul et, pendant qu’on tournait, je lui ai dit « vas-y », et la lettre est commencée comme ça, tout doucement.

La scène s’est improvisée ainsi, et on a fait une première section du texte. Je l’ai arrêté quand j’ai senti qu’il fallait arrêter, qu’il fallait un autre décor pour donner de l’ampleur, quand il est dans la salle de chant, après avoir écouté Stravinsky. On avait donc déjà fait une première moitié de cette lettre en improvisation, lorsque Paul retrouve les lettres d’Esther.

D. : Dès le début des Deux Anglaises, Anne est définie comme une entremetteuse et une spectatrice. Elle se promet d’offrir Claude à Muriel. C’est l’un des rares films où l’on trouve un personnage construit, au départ en tout cas, comme spectateur d’autres personnages. Sur vos débuts avec Mathieu Amalric, vous dites souvent qu’il n’était pas encore acteur et qu’il était avec les autres comme une caméra supplémentaire. Est-ce quelque chose dont vous avez encore conscience, dans le cadre de votre travail avec lui, ou bien est-ce que ça tend à disparaître ?

A.D. : Avec lui, ça reste. Il existe des acteurs que j’admire beaucoup, et qui se regardent. Je sais que si j’embauche Mathieu, de par sa force et de par sa vie, de par le fait qu’il est de plus en plus cinéaste, il est davantage intéressé par ses partenaires que par sa propre performance. Je ne saurais blâmer les acteurs qui n’ont pas ce talent, car parfois c’est super, un acteur qui estime que sa performance est plus importante que celle de son partenaire. Mais Mathieu sait donner cette attention à son partenaire, c’est ce qu’il donne en premier lieu et je crois que c’est ce qui continue à faire le ciment de notre travail.

Sur Trois Souvenirs, ça a été différent car le personnage est seul, il n’a pas de partenaire. Il avait à jouer une solitude, même s’il se prend la tête avec Kovalki, qui est un homme, et même si la scène avec Dussollier est plus un concours ou un combat, où chacun frime devant l’autre. Dans ce que je suis en train d’écrire en ce moment, je crois qu’il y a un rôle qui semble évidemment fait pour Mathieu, et je sais que ça tient à l’attention qu’il pourra donner aux personnages féminins. Je sais qu’il sera plus fort que d’autres acteurs, davantage concernés par eux-mêmes, Mathieu me donnant avant tout à filmer ce regard vers autrui.

D. : La place de cet acteur qui se donne avant tout comme regard porté sur les autres doit être complexe au théâtre. Dans Esther Kahn, vous aviez confié la mise en scène de la pièce à Ramin Gray. Comment avez-vous abordé cette question sur Père[55][55] Eric Ruf, administrateur de la Comédie Française, a contacté Arnaud Desplechin pendant le tournage de Trois Souvenirs de ma Jeunesse pour lui proposer de mettre en scène une pièce. En 2013, Desplechin avait tourné un film à partir de l’adaptation de La Forêt interprétée par la troupe de la Comédie Française. Voir l’entretien du cinéaste avec Brigitte Salino publié dans Le Monde du 22 septembre 2015. ?

A.D. : Avec Ramin, notre entente était très bonne. J’avais fait le dessin des pièces. Lui travaillait et répétait avec ses acteurs pour me proposer un brouillon sur lequel je pouvais ensuite intervenir. J’avais une très vive appréhension quant à la distinction des arts nobles et des arts populaires. Le théâtre étant un art noble, je n’y connaissais rien et n’avais pas envie de m’impliquer. Ma position a changé avec le temps. La proposition de Ruf m’a donné envie d’essayer. Je suis arrivé en disant aux acteurs que ce que je pouvais leur apporter venait des arts populaires, et que c’était à eux de m’apporter ce qu’ils savaient des arts savants.

Mon savoir populaire tenait en un seul nom : Bergman. Je connais Bergman, je le pratique tout le temps, je connais les scènes, les inflexions, la technique et les principes moraux qui génèrent les images, ainsi qu’un principe : ne pas être effrayé par l’affront ni par la violence. Il me semble qu’une mise en scène provenant des arts nobles donnerait un côté romantique à la chose, où on accuserait par exemple le personnage féminin, en en faisant une méchante. Mon point de vue était bergmanien dans le sens où j’admettais que ces choses puissent arriver ; il suffit que ça dérape. Le terme qui me frappe et que j’utilise pour expliquer ma passion conjointe pour Bergman et pour Scorsese est : ce qui est irrémédiable, quand des gens se disent quelque chose d’irrémédiable et qu’ensuite il est trop tard. Tout d’un coup, cela transforme la parole en action : un personnage dit quelque chose, toute l’audience se dit « ne finis pas cette phrase, parce qu’elle sera toujours entre vous, ce sera trop tard ». Ça, je sais le faire.

Ayant beaucoup été au théâtre, j’ai pu proposer des déplacements et une interprétation du texte assez précise aux acteurs. Ça s’est passé assez naturellement. Au cinéma, c’est moi qui fais le blocking, le déplacement des acteurs, très tôt le matin. Je joue la comédie auprès de mes assistants et des techniciens, et quand le directeur de la photographie arrive, je lui propose un déplacement des acteurs et de la caméra que l’on valide ensuite ensemble. Quand les acteurs arrivent, je leur propose ce blocking, qu’ils ont souvent la gentillesse de bien aimer. Je me demandais si des acteurs de théâtre allaient faire de même. Ils m’ont accepté et ce fut une expérience très heureuse.

D. : L’idée d’un spectacle fondé sur des actes forts est partagée par Jonny Greenwood, dont vous avez choisi un morceau pour l’ouverture de Père. Greenwood regrette la timidité des compositeurs britanniques contemporains, comme si, pour eux, la musique devait se garder à tout prix de mettre les pieds sur scène, par risque qu’elle fasse écran au reste de la pièce.

A.D. : J’avais le désir que la musique prenne le pouvoir, d’entrée de jeu. L’image et le son de la musique de Jonny Greenwood sont venus en même temps. J’avais lu une critique d’Antoine de Baecque portant sur un spectacle de Strindberg, il était un peu sévère, disant « bien sûr, ce sont les brumes scandinaves ». Je lisais dans des ouvrages sur Strindberg des extraits critiques du Cahier de L’Herne, contre ces brumes psychologiques scandinaves. J’ai donc voulu commencer la pièce avec ces nappes de brume et la musique de Jonny Greenwood, pour dire : « ce que nous adorons, ce sont les brumes scandinaves ». Ce que la critique peut ne pas aimer, il faut au contraire le revendiquer haut et fort, et ne surtout pas essayer de le dissimuler ; dire : « nous, on part à fond pour les brumes scandinaves ».

Images : Les deux Anglaises et le continent (François Truffaut, 1971) / Lettre de François Truffaut à Jean Gruault (1968) / Trois souvenirs de ma jeunesse (Arnaud Desplechin, 2015).