Autour de Jacques Perconte #1

Jacques aux mains d’argent

Le 21 janvier 2008, à la Cinémathèque française, la journée d’études inaugurale du Conservatoire des Techniques Cinématographiques créé par Laurent Mannoni fut consacrée à la pellicule. En s’appuyant sur des réflexions de Jean-Luc Godard lors d’un échange privé, Jean-Pierre Beauviala, le créateur d’Aaton, y définit les différences entre le support argentique et la logique numérique selon un critère principal : la stabilité. Au cours d’une conversation, rapporta Beauviala, Godard lui expliqua qu’au cinéma, chaque photogramme garde une empreinte structurée de manière différente à cause du défilement pelliculaire et de la répartition aléatoire des sels d’argent pourtant à concentration identique. Au contraire, disait Godard, l’image numérique est issue de la traduction par le capteur CCD, petite plaque fixe et invariante portant une grille de cellules, des intensités lumineuses en flux électriques[11][11] D’après des notes prises par Bidhan Jacobs..

L’advenue du numérique permet donc de ressaisir a posteriori une spécificité constitutive de l’image argentique : son instabilité. Et ce à 3 titres :

– au sein du photogramme, où l’empreinte varie dans sa densité ;

– d’un photogramme à l’autre ;

– dans le mouvement de traction qu’opère le défilement.

C’est là un effet de remise en perspective crucial, puisqu’à l’inverse, par opposition à la peinture et aux premières photographies, l’image du cinéma avait été pensée sous les auspices de la stabilité et de la continuité : continuité temporelle du plan (par opposition aux pans fixes de la peinture et de la photographie classiques); continuité de l’empreinte entre le monde et ses calques analogiques. Or, tout au long du XXe siècle, court une histoire plus secrète de l’affirmation du cinéma comme instabilité et perpétuelle énergie de discontinuité et de différenciation. La première des pensées de l’instable s’attache à l’impondérable des Lumière.

Dans le Louis Lumière d’Eric Rohmer (1968), c’est par le terme d’ « impondérable » qu’Henri Langlois résume le génie plastique des films Lumière. Impondérable renvoie à cette propriété qu’aurait le cinéma de saisir visuellement le Zeitgeist en filmant l’air, la lumière, les mouvements, les densités, la physique des phénomènes, un bain figuratif que l’on ne peut pas circonscrire, identifier ni nommer mais que l’on peut sentir, éprouver et capter. Restituer optiquement une atmosphère historique : au-delà du corpus des Lumière, il s’agit pour Henri Langlois d’une propriété spontanée du dispositif, non d’un usage concerté.

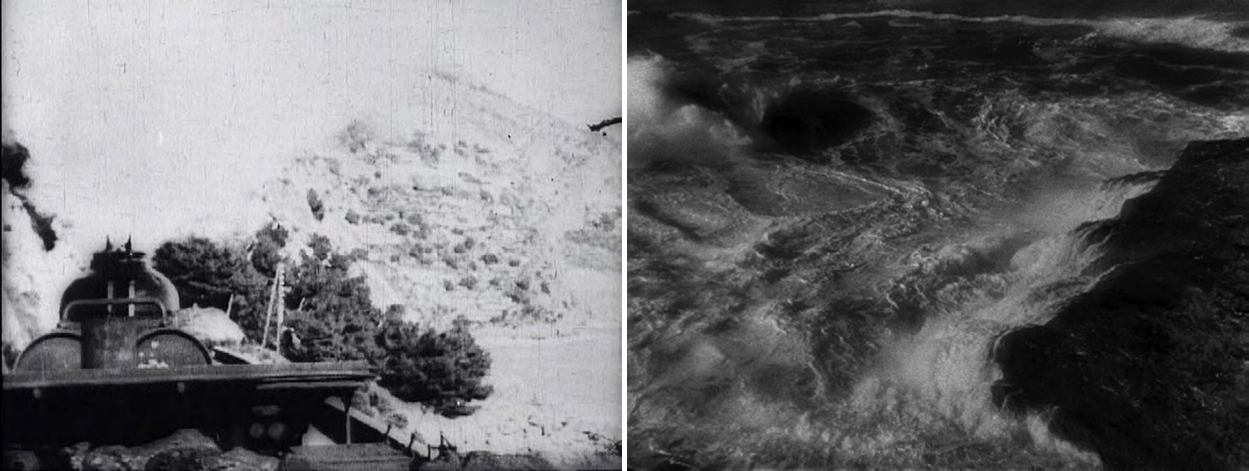

Or, à considérer nombre des films des frères et des opérateurs Lumière, s’avère aussi l’évidence d’un projet plastique intentionnel, alimentant l’énergie générale selon laquelle le cinéma aurait vocation à restituer l’indéfinissable, le volatil, cet incirconscrit à haut pouvoir documentaire. Observons par exemple deux films Lumière, les n° 1230 et 1932, Nice : panorama sur la ligne de Beaulieu à Monaco I et III, tournés par Félix Mesguisch en février 1900. Dans ces deux films, posté sur le toit, Félix Mesguisch ne dirige pas son objectif latéralement vers le paysage mais sagittalement vers l’avant du train et donc vers la fumée qui s’avance vers lui : il renonce au modèle d’une confortable position de spectateur pour expérimenter à plein les sensations optiques qui s’offrent à un opérateur. Il ne filme pas tant le paysage au moyen de la lumière que l’ensemble des événements plastiques offerts par la circonstance : envahissements du blanc grâce à la fumée, engloutissements dans le noir grâce aux tunnels. Ici l’événement optique fait sujet en soi au point de radicaliser le paysage en éventail plastique : le voyage mène du vaporeux au minéral, du monochrome blanc au monochrome noir, de l’envahissement haptique à l’engloutissement abstrait, de la monumentalité du paysage visible à la collure clandestine opérée dans les ténèbres du tunnel. On pourrait avancer l’hypothèse que Félix Mesguisch, sur le motif, observe les propriétés concaves du noir et convexes du blanc sur une surface plane, soit le vocabulaire élémentaire de l’abstraction tel qu’il sera expérimenté deux décennies plus tard par Hans Richter dans sa série des Rhythmus. Le cinéma expérimente avec avidité (trois films au moins conduits sur la même ligne) sa propre puissance de conquête optique des phénomènes en mouvement, avec pour emblème le tourbillon de fumée.

Dans le champ de la réflexion cinématographique, le terme d’impondérable n’a pas été introduit par Langlois mais proposé comme définitionnel par Jean Epstein en 1933. Dans Cinémonde, Epstein déclarait : « Le cinématographe prendra-t-il un jour conscience de ses lois, de ses possibilités ? (…) J’ai réuni et mis au point quelques études sur ce sujet (…) cela s’appellera La Photogénie de l’Impondérable »[22][22] In Écrits sur le cinéma, tome 1, 1921-1947, Paris, Cinéma Club / Seghers, 1974, p. 238. – texte qui fut publié en 1935. La tâche du cinématographe relève du bouleversement spéculatif : « brouiller l’ordre qu’à grand-peine nous avions mis dans notre conception de l’univers. »[33][33] In Écrits sur le cinéma, tome 1, op. cit., p. 250.

Parmi les artistes qui continuent aujourd’hui de sculpter les empreintes lumineuses pour en observer les radiations et le bougé, les approximations et les insistances, évoquons un auteur qui inverse la partition décrite par Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Beauviala, et travaille à ce paradoxe de conserver et infuser des valeurs argentiques dans le cinéma numérique : Jacques Perconte. Par quelles voies et pour quel dessein inverser les vapeurs de l’histoire technologique ?

Tout d’abord, Jacques Perconte organise sa pratique autour d’un principe structurant : l’imprécision. Il résume celui-ci en une paradoxale formule : « sculpter l’imprécision née des mathématiques»[44][44] Jacques Perconte, « Bien plus fort que la Haute Définition », in Le cinéma critique. De l’argentique au

numérique, voies et formes de l’objection visuelle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, p. 235.. Cela consiste à expérimenter de nombreux logiciels et choisir ceux qui présentent, selon le terme de Jacques Perconte, une « flexibilité » : « j’essaie et j’apprends énormément d’outils – de logiciels pour trouver ceux dont les limites sont flexibles et que l’on peut pousser. Je cherche ceux qui ne fonctionnent pas très bien et dont les mauvais fonctionnements peuvent être qualitatifs pour moi »[55][55] Jacques Perconte, lettre à l’auteur, 12 février 2012.. Jacques Perconte détourne alors les programmes qui permettent d’engendrer l’image à partir d’ « erreurs » ou de dérèglements dans la continuité des calculs de compression et de décompression. À ce titre, dès les années 1990, son œuvre a anticipé les écritures du glitch, aujourd’hui proliférantes en musique comme dans les arts visuels.

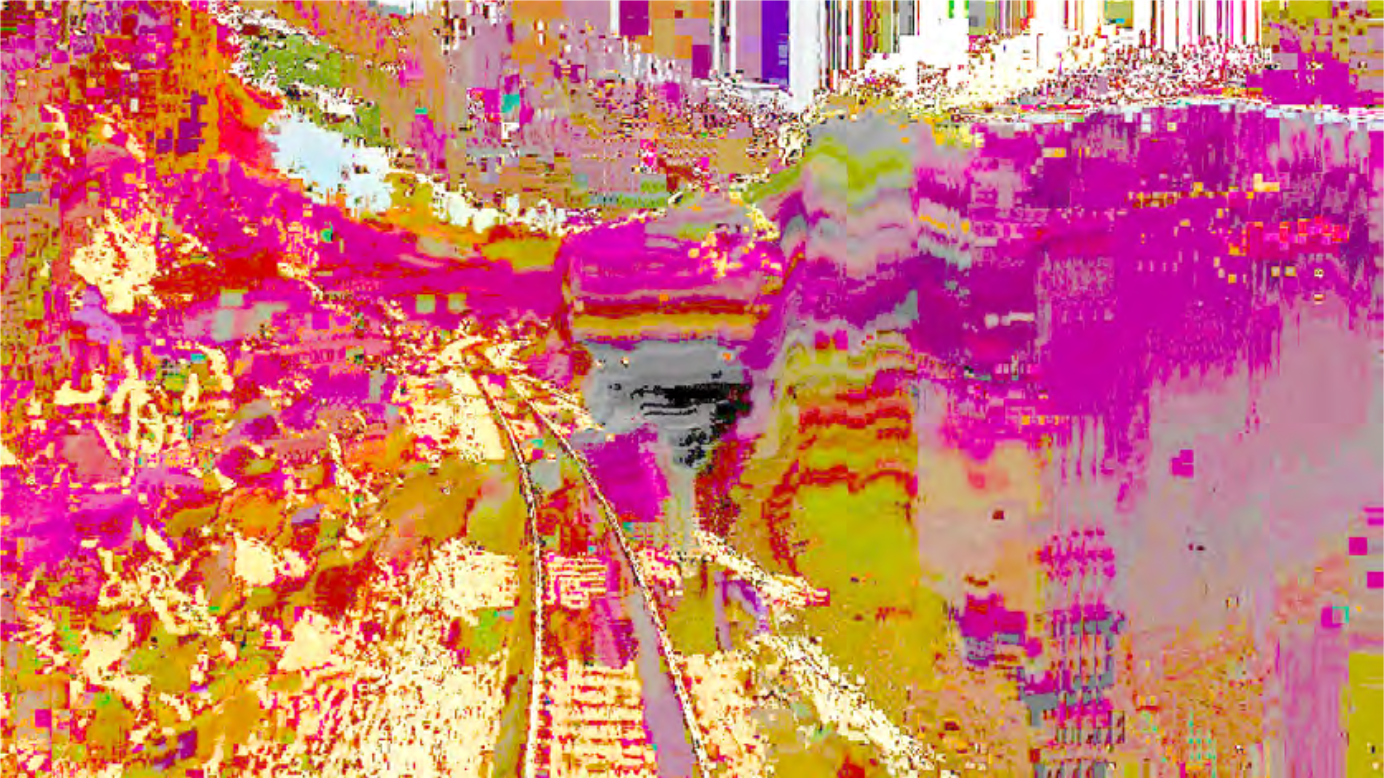

Ensuite, l’ancrage esthétique de Jacques Perconte revendique les puissances de l’impression, aux sens à la fois phénoménologique et pictural. « Pour la plupart de mes films, avant chaque image, il existe un phénomène vibratoire naturel d’une force magique, une lumière qui m’emporte. Un sentiment qui me déstabilise. Alors j’enregistre, tout en sachant que cela sera différent. Que je ne retrouverai jamais cette brise. Parce que la technologie ne saura pas voir ce que je vois, et qu’avec ses délicats défauts (ses spécificités) elle me permettra peut-être de révéler quelque chose d’où émaneront de nouvelles ondes fondamentalement reliées aux premières »[66][66] Jacques Perconte, « Bien plus fort que la Haute Définition », ibid.. Impressions (2011), tourné en Normandie en HD, pour lequel Perconte a inventé un programme spécifique de dérèglement et de répétition aléatoire des accidents, revient sur quelques-uns des sites emblématiques de la peinture impressionniste dont la puissance simultanément visuelle et historique, tel un ouragan plastique, oblige à désorganiser et réinvestir les limites des ressources numériques. Impressions crée de nouvelles formes de montage par fragmentation et fondus sylleptiques, qui installent, désinstallent, confrontent et refondent avec systématicité la luminosité de l’image haute définition avec les couches et sous-couches de ses échafaudages de pixels. Il en naît une stupéfiante pâte optique constituée de greffes et de regreffes, une nouvelle palette née in situ, et un rendu du paysage normand sous forme d’une explosive complexité texturelle et chromatique. Le numérique soudain semble lancer une nouvelle asymptote vers le sensible.

Enfin, faisant rebasculer le numérique du côté de l’empreinte analogique, l’image figure son engendrement symbolique à partir du motif lui-même (et non de l’outil). Dans son film Après le feu (2010), Jacques Perconte renoue involontairement mais directement avec la littéralité de l’imagerie grâce à laquelle Henri Langlois rattachait les gares Saint-Lazare de Monet à l’impondérable des Lumière : ce qui ne se joue pas seulement dans le choix du motif (un travelling avant en train, comme dans les panoramas de Félix Mesguisch, cette fois en Corse), mais dans le travail effectué à partir des poussières et taches qui recouvrent la vitre de la cabine de pilotage. À partir en effet de cette poussière d’aléa, Jacques Perconte engendre des logiques de propagation « glitchées » par où ruissellent les apparitions chromatiques, travaillées dans leurs capacités à produire des différenciations cinétiques incontrôlables. Le travail de Jacques Perconte rend un hommage flamboyant au génie instable de l’argentique perfusé dans le numérique.

Nous remercions amicalement Jacques Perconte et Nicole Brenez de nous avoir permis de le publier en ces pages.

Images : Impressions (Jacques Perconte, 2010) / Nice : panorama sur la ligne de Beaulieu à Monaco III (Félix Mesguich, 1900) et Le Tempestaire (Jean Epstein, 1947) / Après le feu (Jacques Perconte, 2010) / Impressions.