Avec nos voisinages

Sur Frieda TV de Léa Lanoë

On pourrait penser que le René Char de Fureur et mystère – avec sa sagesse foudroyante et exigeante – avait écrit ces vers célèbres pour le personnage du dernier film Léa Lanoë : « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience ». Le trouble ici n’est pas assez, en réalité. Il faut au moins ajouter le rire. L’âme clownesque de Frieda est venue au monde aussi pour cela.

Avant de se plonger dans les tréfonds de ce personnage débordant, prenons d’abord le temps de l’ancrer dans un contexte plus général. Le désir de faire un film peut faire surface depuis un voisinage, il peut être guidé par des émotions et des récits surgis dans une proximité d’habitation. Nombreux films documentaires ont creusé récemment le sillon de ce cinéma du réel échafaudé autour de la relation aux voisin·es : La Ferme des Bertrand (2023) de Gilles Perret, The Filmmaker’s House (2020) de Marc Isaacs, Eredità (2023) de Jean Luc Cesco ou encore Quattro strade (2020) d’Alice Rohrwacher, film de confinement. Il s’agit de réduire le terrain de tournage (spatial, affectif) dans une logique de proximité et travailler le rapport à l’altérité à une échelle réduite. Dans ce cadre, la maison et ses environs se manifestent moins comme lieux de repli exclusif ou possession jalouse que comme des espaces poreux de rencontre et d’exploration – à l’opposé de la situation troublante de séparation et d’indifférence décrite par La Zone d’intérêt (2023). L’attention entre voisin·es incarnée par les gestes documentaires en question se situe également à mille lieues de la surveillance méfiante de gated communities comme celles des « voisins vigilants » (marque déposée par ailleurs), ceux qui s’annoncent aux malfaiteurs de passage par un œil écarquillé sur fond jaune, évoquant un Big Brothers en circuit court.

Présenté dans la section « Expérience du regard » des États généraux du film documentaire en août dernier, La Maison d’en face (2024) d’Adrien Charmot déclare dans le titre son objet, à savoir une habitation voisine de la demeure d’enfance du cinéaste. La maison en question est située dans la Bourgogne rurale. Le réalisateur y revient pour la filmer tout en faisant le choix pudique d’esquiver l’histoire personnelle et la voix off. La contextualisation est suspendue, les situations filmées flottent dans une ambiance énigmatique habitée plus par une curiosité attendrie que par une tension investigatrice. Les personnes qui peuplent cette maison sont bien présents dans le moyen métrage, qui parfois n’a besoin que d’une poignée de plans pour en faire un portrait émouvant. Pourtant au centre du film s’installe quelque chose de plus impersonnel et collectif. Un espace de vie commun, un monde domestique qui émerge entre chacune des existences qui l’habitent et dans la somme des gestes et des activités qui animent son quotidien : cuisine, cueillette, jeux de table, coiffure, élevage… Sa caméra 16 mm à la main, le cinéaste pousse la porte et nous restitue avec ses images argentiques en couleur – magnifiquement sonorisées – l’expérience d’une ruche domestique paisible et délicate. Ces mêmes qualités permettent à la maison d’accueillir des vies vulnérables ou excentriques, dont celles de personnes exilées dans une série de scènes qui semblent faire un clin d’œil au Bel été (2019) de Pierre Creton. Quelques petites touches comiques, quelques gags burlesques viennent rythmer la tendresse qui enveloppe La Maison d’en face.

Un deuxième film vu à l’édition 2024 du festival de Lussas opérait selon un dispositif similaire, en réalisant en même temps une proposition filmique symétriquement opposée. Il s’agit de Frieda TV (2024) de Léa Lanoë : sélectionné en Ardèche dans la section Tënk et déjà présenté au FID de Marseille où il avait gagné le Grand prix de la Compétition française. Ce long-métrage se déploie à partir de la rencontre entre la cinéaste et une voisine de quartier à Berlin. Il prend forme dans une fidélité à une relation (assez imprévisible), il s’accomplit par un geste de retour là où la réalisatrice avait autrefois habité. Le projet a traversé presque une dizaine d’années, dont cinq de tournage. Ici aussi il est question de pellicule – entre autres – et du grain doux de l’image dont elle possède le secret : une bobine de trois minutes par jour constituait une bonne mesure de tournage pour le rapport entre la réalisatrice et son personnage. Nous y retrouvons également des moments de slapstick renvoyant à la grammaire du cinéma muet, comme la dernière séquence où la protagoniste joue une sorte de bref film fictionnel au sein du long-métrage documentaire.

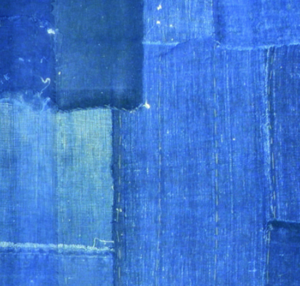

Mis à part ces quelques similitudes, tout change dans Frieda TV par rapport au film de Adrien Charmot. La paix domestique et sédentaire est remplacée par un nomadisme inquiet et joyeux qui saute d’appartement en appartement, de parc en parc, de rue en rue ; le tableau d’un lieu regroupant et synchronisant différentes existences laisse la place à des péripéties individuelles débordantes ; l’ambiance tranquille et routinière de la maison bourguignonne est balayée par l’intranquillité punk de la protagoniste du film de Léa Lanoë dans le paysage berlinois. Et encore : l’observation attentionnée et discrète de La Maison d’en face est phagocytée par l’inlassable Frieda qui ne cesse pas d’entraîner la réalisatrice dans ses shows surréalistes et des discours aussi poétiques que provocateurs ; le silence méticuleusement scandé par les bruitages et quelques bribes de parole du premier film est saturé par la loquacité enjouée et poétique de radio-Frieda (parfois en dialogue avec la réalisatrice). L’image 16 mm qui donnait une homogénéité à la narration visuelle dans la création d’Adrien Charmot côtoie dans l’hétérogène Frieda TV des prises de vue en mini-DV et en caméra numérique sur trépied : « Quand je la filme en 16 mm avec une durée de plan maximum de trente secondes (à cause du ressort de la caméra) et avec un son asynchrone, ça produit un effet : on est dans sa tête, on suit ses pensées. Alors que quand je la filme en mini-DV, avec une toute petite caméra qui me permet d’être très près et qui ne prend pas de place entre nous, je l’accompagne, je suis plus présente. Et quand la caméra était sur pied en numérique, un plus gros dispositif, elle avait la maîtrise du cadre, ce qui a permis des moments de parole plus intenses tout en donnant plus de place au spectateur[11][11] Mots de la cinéaste dans l’entretien réalisé avec le FID. ».

Le génie du travail cinématographique de Léa Lanoë se cache dans la lampe du portrait. Quand la réalisatrice la frotte, voilà que sortent des films remarquables comme Nul n’est censé (2018) et On the Other Side of the Spoon (2020, co-réalisé avec Pierre Borel). Qu’il s’agisse de consacrer un court-métrage à un juge (le premier) ou bien à un violoncelliste à l’âme punk (le deuxième), nous retrouvons une même méthode associant une grammaire esthétique expérimentale et une attention documentaire à des existences singulières – le tout assaisonné avec une certaine appétence pour l’absurde. Frieda TV prolonge cette approche, l’élargit au format XXL, autant dans la durée qu’en ce qui concerne la taille du personnage. Gerda Frieda Janett Gröger est une personnalité larger-than-life, destinée à déborder inévitablement les cadres ordinaires, emporter les cloisons jusqu’à orchestrer le film elle-même in medias res. Créditée comme coréalisatrice, en effet, Frieda prend plaisir à indiquer le rythme et dicter les mouvements de la création (« Le film commence », « Il film durera une heure, trente minutes, un entracte, puis trente minutes »). Parfois elle passe même derrière la caméra dans un enchâssement complexe de strates de réel et de mise en scène, d’enregistrement et de prise en charge de la réalisation où se reflète son monde psychique quelque peu impétueux. Impossible de lui assigner un rôle, impossible de faire une synthèse de chacun des fragments de la mosaïque bariolée qu’est Frieda – une condition de diffraction parfaitement retracée par les séquences juxtaposées dans le montage selon un principe « d’intensités » plutôt que de linéarité narrative.

On lui court après, elle est déjà ailleurs. Elle-même se déclare fille d’un ailleurs radical : « Je suis extraterrestre ». Nous donner l’impression de quelqu’un de rassurant et reconnaissable lui coûte un effort, elle ne le fera que pour une représentation temporaire : « Au prochain, je me déguiserai en être humain ». Depuis cette distance, elle interroge un inconfort qui émerge en nous moins sous la forme d’un jugement adressé à sa vie insaisissable que d’un miroir où se questionne de notre propre existence. « Et toi, tu es en bonne santé ? », nous demande Frieda, autoproclamée « malade de l’âme ».

Dans le visage de Frieda cohabitent les rides d’une fatigue profonde et l’éclat d’une énergie enfantine, les rêveries artistiques et les sombres violences subies dans le passé dont elle arrive à se moquer avec une irrévérence étonnante face à la caméra. Le trou noir au centre de son sourire, lors de chaque gros plan, pourrait nous renvoyer à la souffrance de sa vie et en même temps, la restitue à une jeunesse inépuisable : « à cinq ans et demi l’enfant perd les dents », nous suggère-t-elle. Le cabaret de Frieda se tient ainsi au bord d’un gouffre que le public ressent confusément avec une impression de vertige. Parfois elle nous laisse brièvement y regarder dedans, en partageant les souvenirs d’un vécu à la dureté sidérante. Cela ne dure pas très longtemps, autrement l’abîme nous entraînerait dans ses ténèbres. Sa puissance vitale s’avère incapable de se laisser enterrer par la lourde tragédie de sa vie. Des photos et du récit douloureux d’une violence conjugale l’ayant défigurée, par exemple, elle s’échappe par la drôlerie d’un cortège de nez particulièrement chic recommandés par différent·es ami·es – Google Images à l’appui – au moment de sa chirurgie plastique.

Léa Lanoë semble avoir transformé en une brillante vocation ce format classique des premiers exercices de création documentaire qu’est le portrait (Nul n’est censé, en effet, était son film de fin d’études pour le Master 2 pilotée par Ardèche Images et l’Université Grenoble Alpes). La réussite du portrait documentaire de Frieda TV est à la hauteur des occurrences les plus intenses et courageuses de ce genre cinématographique dans la dernière quinzaine d’années francophone, de M (2018) de Yolande Zauberman au Plein Pays (2009) d’Antoine Boutet. Pour ne citer que deux exemples particulièrement réussis de représentation d’existences excentriques, qui en sondent les profondeurs et la vitalité tout en évitant le risque de la caricature ou du grotesque. Ce goût pour le portrait associé à l’exercice de l’expérimentation argentique rappelle également un travail incontournable dans ce champ documentaire : celui de Marie Losier, qui s’est imposée comme un nom de référence dans l’art du portrait cinématographique de personnalités hautes en couleur par des réalisations comme The Ballad of Genesis and Lady Jaye (2011) ou Cassandro the Exotico! (2018). Désormais installée dans une économie matérielle et symbolique – à la croisée du cinéma d’auteur et de l’art contemporain – bien plus mainstream, il serait difficile de trouver Marie Losier dans la périphérie des laboratoires argentiques autogérés qui permettent de produire, aux quatre coins de l’Europe, non seulement des créations expérimentales et formalistes, mais aussi des bijoux documentaires. C’est à leur porte, en revanche, que vous devrez toquer pour trouver la réalisatrice de Frieda TV.

France, 2024

80 minutes, HD & 16 mm couleur